GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

Verso gli 80 anni della Repubblica e della Costituzione: le proposte dell’Associazione dellaRepubblica, per la storia dell’Italia repubblicana

Sommario: 1. Lo scenario internazionale e nazionale – 2. L’Associazione dellaRepubblica, per la storia dell’Italia repubblicana - 3. Gli strumenti dell’Associazione – 4. La mostra - evento “VISIONARI” – 5. Una Casa delle Culture democratiche e costituzionali – 6. La mostra virtuale sulla Costituzione italiana – 7. Conclusioni.

1. Lo scenario internazionale e nazionale

Nel mondo avanzano nuovi nemici. Tutto fa paura e tutto viene messo in discussione: vengono individuati come responsabili del decadimento i diversi, gli immigrati, le organizzazioni umanitarie, le istituzioni sovranazionali ,il diritto internazionale, addirittura la democrazia. Tutto va semplificato sull’altare di un populismo sovrano in cui pochi dovrebbero governano i tanti.

Le democrazie sono sotto attacco, le costituzioni vanno modificate, i poteri di garanzia e controllo vanno ridotti o depotenziati, il concetto di rappresentanza viene messo in discussione, esiste solo il popolo e chi viene eletto.

Giuliano Amato in una parte di una sua recente intervista a Repubblica del 1° aprile u.s. afferma:

“La fragilità attuale delle democrazie, di cui tanto si parla. Da qui la ricerca di rimedi, che il più delle volte è orientata verso un rafforzamento della stabilità delle istituzioni politiche, che è certo un bene da perseguire, ma che difficilmente potrà realizzarsi se sotto tali istituzioni il sistema politico continua ad alimentare frantumazione, fratture, scelte e visioni sprovviste di futuro. È perciò a questo livello più basso che bisogna lavorare e se si lavora, non per passare a un regime autoritario, ma per rinvigorire la democrazia, allora non c’è che riprendere il filo della partecipazione politica. I regimi autoritari non ne hanno bisogno, perché preservano il loro presente e costruiscono il loro futuro attraverso la costrizione. Le democrazie possono fare l’una e l’altra cosa solo attraverso la convinzione e i cittadini non li si convince se non si dialoga con loro, se non se ne ascoltano i dubbi, se non si tiene conto, nelle risposte, delle loro domande e delle loro stesse risposte.”

Dunque a fronte dei rischi per le democrazie, le tendenze autocratiche e le narrazioni negazioniste che si presentano in varie parti del mondo e anche nel nostro Paese, è più che mai fondamentale ricordare, non solo come memoria ma come dato oggettivo e valoriale il significato della Repubblica e della Costituzione.

Oggi più che mai è importante che ci sia una iniziativa, soprattutto da parte del sociale, oltre che delle forze politiche per sviluppare ulteriormente i nostri valori presenti nella Costituzione.

Questo richiede anche di rafforzare ed innovare la gestione delle istituzioni democratiche attraverso il ridisegno di nuove forme partecipative e di rappresentanza politica assieme ad una revisione prospettica delle politiche e dei comportamenti per ridefinire il complesso rapporto tra economia di mercato, tutela dell’ambiente, ruolo delle istituzioni pubbliche e sistema sociale verso forme innovative di economia sociale di mercato, in grado di superare i limiti ormai evidenti dei modelli puramente neoliberisti. Infatti il rinnovamento dei modelli di democrazia partecipata appare sempre più strettamente collegato al rinnovamento anche dei modelli di politica economica finalizzati ad uno sviluppo sociale equilibrato in Europa e al di fuori.

2. L’Associazione dellaRepubblica, per la storia dell’Italia repubblicana

Con la nostra Associazione sin dalla nascita avvenuta nel 2014 cerchiamo di contribuire con il nostro impegno e i nostri strumenti a ricordare per non dimenticare e soprattutto per innovare e far vivere nell’oggi e nel domani i valori fondamentali della nostra Costituzione.

L'associazione della Repubblica, per la storia dell'Italia repubblicana ha tra le sue finalità principali che vengono sviluppate anche grazie ad un qualificato Comitato Scientifico, quelle di:

1) Promuovere attraverso varie forme lo studio la ricerca e la divulgazione della storia politica sociale e culturale della Repubblica Italiana, avendo come obiettivo quello di interagire con il sistema scolastico e universitario facilitando attività di ricerca, di studio e di analisi da parte delle giovani generazioni.

2) Costruire e gestire archivi documentali e digitali delle fonti e dei documenti utili alla ricostruzione e alla interpretazione dei passaggi fondamentali della nostra storia repubblicana, acquisendo documenti storici di avvenimenti ma anche dei singoli protagonisti che hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo della nostra democrazia.

3) Offrire un panorama ampio e plurale del dibattito istituzionale del confronto tra le forze politiche per le dinamiche sociali ed economiche della formazione dell'opinione pubblica degli eventi culturali del rapporto tra la vicenda italiana e il contesto europeo e internazionale, guardare la storia della Repubblica anche con gli occhi della cultura in generale, dal cinema al teatro, dalla fotografia alla pittura, alle arti in genere.

4) Promuovere pubblicazioni atte a diffondere i risultati delle proprie ricerche, utilizzando il nostro sito e/o anche con apposite attività editoriali.

5) Promuovere, progettare ed organizzare attività formative, corsi, convegni, dibattiti e seminari. Solo a titolo esemplificativo segnaliamo alcuni progetti sui quali stiamo lavorando e che abbiamo presentato e/o presenteremo anche alle istituzioni: l’importanza che potrebbe avere un progetto di alfabetizzazione sulla Costituzione strettamente connesso al tema dell’accoglienza, la proposta di attività teatrale nelle scuole sul tema della nascita della Costituzione, la proposta di attivare con la rete delle Biblioteche intrecciando attività di formazione con presentazione di libri e autori riferiti al periodo, realizzare nei mercati rionali e/o nei centri commerciali attività di formazione e divulgazione con musica e video, è in itinere un progetto di attività divulgativa attraverso i social, con podcast, video, e altri canali.

6) Partecipare a bandi pubblici, europei, nazionali, regionali e comunali attinenti al miglioramento e al funzionamento della propria attività.

7) Stabilire accordi, protocolli, convenzioni, adesioni con altre Associazioni, Organismi, Enti ed Istituzioni che perseguono finalità simili o complementari.

8) Sviluppare intese con Giornali, Riviste, Università, Scuole e/o altri Enti pubblici e privati al fine di favorire la divulgazione della storia della Repubblica Italiana.

9) Impegno ad essere protagonisti attivi in tutte le iniziative politiche, sociali e culturali che mettano al centro la difesa e lo sviluppo della nostra Repubblica e della Costituzione, comprese quelle per i diritti dei cittadini e per una giustizia uguale per tutti e che venga garantita la separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

3. Gli strumenti dell’Associazione

Al fine di corrispondere ai suddetti scopi in questi anni sono state attivate diverse attività oltre al sito e l’archivio documentale, presentazione di libri, mostre fotografiche, attività didattiche, conferenze in scuole ed università, incontri e confronti con le istituzioni pubbliche e associazioni.

Gli strumenti fondamentali di cui si è dotata l’Associazione e che ne costituiscono il patrimonio per il raggiungimento delle proprie finalità sono il sito www.dellarepubblica.it e l’Archivio storico.

Il Sito: un progetto aperto, organizzato cronologicamente per legislature repubblicane a partire dal 1945, non solo in quanto necessita di una costante verifica e di un arricchimento dei contenuti ma aperto alla collaborazione di archivi, università e soggetti istituzionali che si dimostrino interessati e disponibili e di singoli ricercatori studiosi che vorranno dare il loro contributo.

Le cronologie sono accompagnate da documenti istituzionali (sedute camere e senato commenti, fonti stampa e materiali video).

L'archivio storico: ai fini della costruzione dell'archivio sono stati donati all'associazione diversi fondi tra cui i fondi casa della cultura e lotte sindacali alla Fiat che hanno ottenuto il riconoscimento di interesse storico particolarmente rilevante dal ministero della cultura direzione generale archivi soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio.

Nell'archivio è inoltre presente la donazione da parte dell'Istituto Sturzo della raccolta del quotidiano il popolo dal 1948 al 1989 costituito da 750 volumi rilegati. L’archivio è in costante implementazione e riceve spesso nuovi fondi, con la collaborazione di storici e archivisti si procede ad una costante attività di catalogazione e ci si propone di procedere ad una digitalizzazione partecipando a bandi pubblici.

Nel nostro Archivio sono presenti: I quotidiani, le riviste e i periodici di circa 200 testate e di circa 9000 numeri, L’archivio dell’Associazione è inoltre arricchito da un cospicuo numero di libri circa 2500, sulla storia della repubblica e dei suoi protagonisti.

4. La mostra – evento “VISIONARI storia, impegno civile politico e culturale della Casa delle Culture a Roma. INSIEME per una casa delle culture democratiche e costituzionali”

Si svolgerà dal 17 al 30 dicembre 2025 nelle sale dello spazio espositivo della VACCHERIA (via Giovanni l’Eltore 35), concesso dal IX Municipio del Comune di Roma.

L’evento persegue tre obiettivi fondamentali:

Proponiamo un luogo dove favorire attraverso vari strumenti la cultura democratica cioè un sistema di valori, attitudini, conoscenze che supporta il funzionamento della democrazia, sviluppando il pensiero critico e autonomo, il rispetto della diversità e dei diritti umani, e la partecipazione attiva alla vita civile. La capacità di formarsi un'opinione autonoma e critica, analizzando la complessità dei fenomeni e decodificando le informazioni in modo indipendente. Saper valutare criticamente le idee e non le persone, esercitando un controllo razionale sulle informazioni e sulle opinioni altrui. Riconoscere e apprezzare il pluralismo di prospettive, punti di vista e pratiche culturali. Essere cittadini attivi e consapevoli dei propri diritti e responsabilità, contribuendo alla definizione del bene comune e alla solidarietà. Sapersi confrontare con le ragioni altrui e rispettare la coscienza individuale e la dignità umana. Insegnare e promuovere la cultura democratica e l'educazione alla cittadinanza democratica e ai diritti umani per un ruolo attivo nella società civile.

Una cultura costituzionale per la diffusione dei principi, dei valori e del sistema che fondano la Costituzione, considerata un programma per la vita del paese, della collettività e delle persone. La promozione dei diritti e dei doveri, la consapevolezza della storia repubblicana e dei suoi valori fondamentali come dignità, libertà, uguaglianza e solidarietà, democrazia, legalità con un'enfasi particolare sul ruolo dell'istruzione per le nuove generazioni. Comprendere attraverso la storia e la memoria gli eventi storici e i processi attuali, e la custodia della memoria storica per creare un senso di appartenenza alla comunità nazionale. Educare i giovani ai principi costituzionali, attraverso strumenti come le scuole, le università e le iniziative promosse da istituzioni.

6. La mostra virtuale sulla Costituzione Italiana

Per questo all’interno della mostra che terremo si svolgerà il 20 dicembre un significativo incontro sul tema: Verso l’80° anniversario della Repubblica e della Costituzione. In quella occasione sarà presentato pubblicamente un importante progetto culturale ed editoriale unico nel suo genere a livello internazionale e mai realizzato nel nostro paese:

LA MOSTRA VIRTUALE SULLA COSTITUZIONE ITALIANA

Il progetto si inquadra nelle iniziative che l’associazione della Repubblica, per la storia repubblicana, congiuntamente alla Fondazione Bruno Buozzi realizzeranno in occasione degli 80 anni dalla nascita della Repubblica e della Costituzione italiana.

All’incontro parteciperanno giuristi, storici ,comunicatori e sociologi che presenteranno le motivazioni culturali dell’iniziativa editoriale, con particolare riferimento all’uso della tecnologia e del virtuale nell’impostazione di un registro comunicativo contemporaneo dalle forti valenze emotive e divulgative verso tutti gli strati sociali.

Il progetto sarà curato da professionisti informatici, divulgatori e ricercatori, sotto il controllo e la supervisione di un prestigioso comitato scientifico che ne assicurerà la correttezza dei contenuti sia giuridici che storici nella trattazione dei singoli articoli. Sarà altresì predisposto , durante le diverse fasi di lavorazione un intenso e importante piano di relazioni pubbliche di alto profilo.

7. Conclusioni

Qualcuno penserà che siamo dei “Visionari” e che essendo un gruppo di volontari amanti della storia della Repubblica, della Costituzione e dei suoi protagonisti, privi di alcun finanziamento pubblico, non andremo certo lontano. Io sono convinto al contrario che la forza delle nostre idee e dei nostri valori aperti al contributo delle forze sane di questo Paese ci rafforzeranno e continueremo a rappresentare, con il nostro modesto impegno e soprattutto con la motivazione che ci guida, un piccolo ma significativo soggetto a difesa e per lo sviluppo della Democrazia.

Tommaso Greco, molto legato alla terra di Calabria, dove è nato e ha compiuto i primi studi, è stato allievo di Claudio Palazzolo (con il quale si è laureato con una tesi dal titolo: Il concetto di democrazia nel pensiero di Norberto Bobbio); insegna filosofia del diritto nell’Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, dove dirige il Centro Interdisciplinare di Bioetica; ha promosso e dirige il Piccolo Festival della fiducia che si svolge a Pisa solitamente nel mese di giugno.

Tra le ultime pubblicazioni ricordiamo: L’orizzonte del giurista. Saggi per una filosofia del diritto ‘aperta’ (Giappichelli, 2023); La legge della fiducia. Alle radici del diritto (Laterza, 2021); Curare il mondo con Simone Weil (Laterza, 2023).

E, sempre per Laterza, ha pubblicato: Critica della ragione bellica (2025), oggetto, in particolare, di questa conversazione che, confidiamo, susciti l’interesse anche dei lettori di questa rivista.

In questa breve nota biografica ho dimenticato qualcosa?

Nulla di rilevante. Però, visto che me lo chiedi, potremmo aggiungere che ho provato, da persona che è partita dal luogo in cui è nato e cresciuto e che ha fatto gran parte della sua vita altrove, a impegnarmi politicamente in Calabria per dare una mano in un progetto di cambiamento, che però è miseramente fallito. I calabresi, mediamente, non amano che qualcuno prenda sul serio le loro lamentele e si impegni per risolverne le cause all’insegna di un progetto di cittadinanza democratica e repubblicana. Preferiscono, sempre mediamente (non voglio generalizzare), rimanere bloccati in un sistema che li tiene costantemente alla corda. Al di là della mia disillusione, che purtroppo riguarda un po’ tutto il sistema sociale e istituzionale (la magistratura potrebbe, e dovrebbe, fare molto di più) rimango però convinto, sulla scia di quanto ha più volte scritto e sostenuto un Maestro come Vito Teti, che solo una vera collaborazione tra chi è rimasto e chi è partito può creare i presupposti per un cambio di marcia, che ormai, tra le regioni del Sud, solo la Calabria aspetta di realizzare.

Inizio da lontano. Qual è il ruolo del filosofo del diritto? Quali sono i compiti che deve necessariamente svolgere in una società complessa come quella contemporanea? Ne ho conosciuti e letti diversi, frequentati pochi: ma tutti diversi tra di loro.

Da tempo si parla di “identità plurale” della filosofia del diritto, che è un modo per dare senso unitario a una disciplina nella quale convivono anime, sensibilità e interessi scientifici profondamente diversi. Se dovessi individuare quale sia il filo che unisce queste anime sensibilità e interessi direi che è lo spirito critico, il guardare al diritto nonché a tutto ciò che con esso ha a che fare – il potere, la società, la tecnologia, la scienza, la religione, senza dimenticare la letteratura – in maniera critica, con un atteggiamento cioè non supinamente schiacciato sulla realtà, diciamo non accondiscendente. Sono consapevole che si tratta di una affermazione generica, ma credo che in questo modo si possa esprimere il contributo che i filosofi del diritto cercano di dare oggi, non solo alla società in generale, ma anche alla scienza giuridica. Certamente, partiamo da punti di vista molto diversi, e non mi riferisco alle ideologie o ai valori che appartengono a ciascuno e ciascuna dei cultori di questa disciplina. Mi riferisco principalmente al modo in cui interpretiamo questo ruolo critico e a chi (e come) esso debba ‘servire’. Per quanto mi riguarda, ad esempio, credo che questo ruolo possa essere espresso al meglio cercando di valorizzare al massimo la tradizione dei classici, l’apporto della letteratura, e soprattutto guardando al diritto impiegando lenti nuove (come può essere quella della fiducia, di cui parleremo più avanti). Ma è solo uno dei molti punti di vista possibili, ovviamente.

Come è nata l’idea di scrivere un libro sulla retorica della guerra; io interpreto così la ragione della guerra oggetto della tua ricostruzione critica.

Ha a che fare con ciò che dicevo or ora a proposito delle “lenti nuove” con cui secondo me bisogna guardare alle cose e ai problemi di cui ci occupiamo. Da tempo ho cercato di difendere l’idea della “pace come principio”, cioè della pace pensata, non come punto di arrivo, ma come punto di partenza della nostra convivenza, anche a livello antropologico, teorico e filosofico, oltre che giuridico. Aver adottato questo punto di vista, mi ha portato naturalmente a puntare il dito contro tutto ciò che nel contesto attuale è “retorica della guerra”, una narrazione davvero preoccupante tramite la quale molti, politici e giornalisti in primis, stanno cercando di convincerci che dobbiamo riprendere a pensare alla guerra come orizzonte possibile, per non dire ineluttabile (e non voglio arrivare a dire ‘auspicabile’, come certamente è per qualcuno).

Noto, sin dalle pagine introduttive, una inversione dell’analisi corrente, che parte dalla guerra, come dato di fatto, anche storico, naturale, connaturato con la natura e i comportamenti degli uomini, quando tu, invece, imponi di pensare la pace.

Sì, il punto è proprio questo. Se pensiamo alla pace come “pausa tra le guerre”, o come qualcosa da “costruire”, dando per scontato che sia assente e che la realtà appartenga alla guerra, allora perdiamo sensibilità rispetto a tutto ciò che ci avvicina alla guerra. Mentre invece dobbiamo recuperare uno sguardo più realistico di quello propagandato dai finti ‘realisti’ che vedono tutto sub specie bellica. Perché la pace è una realtà, molto più consistente di quanto non si dica; e quindi dobbiamo difenderla, curarla, custodirla. Ecco perché si può e si deve pensare la pace a partire dalla pace e non dalla guerra.

Quindi non dobbiamo fare la guerra per costruire la pace, anzi, il discorso è inverso.

Bisogna rifiutare questo inganno, sempre tentato (spesso con successo) dai signori della guerra.

Ero abituato a considerare il pacifismo come un movimento, un sentimento umano, se vuoi una aspirazione dell’uomo, degli uomini di buon senso. Leggendo il tuo libro (ma, sicuramente, questa non è una novità, se non per me, lettore negletto) ho scoperto, e apprezzato, il pacifismo giuridico. Lo vuoi definire nei termini essenziali?

Il pacifismo giuridico è, molto semplicemente, il tentativo di pensare alla pace come qualcosa che si realizza attraverso il diritto. Peace Through Law è il titolo di una importante opera di Hans Kelsen del 1944 (ma sono da leggere anche le lezioni del 1940-41, Diritto e pace nelle relazioni internazionali, edite in Italia da Giuffrè per la cura di Carlo Nitsch, un esperto del pensiero internazionalistico kelseniano). Il pacifismo giuridico è comunque una tradizione che affonda le sue radici nel giusnaturalismo moderno (precisamente nel modello contrattualistico) e ha il suo atto di battesimo con lo scritto Per la pace perpetua pubblicato da Immanuel Kant nel 1795. Poi, nel Novecento, ci sono stati contributi importanti, come quello di Norberto Bobbio o di Jürgen Habermas.

Insomma, non è solo utopia, la pace, ma un punto di equilibrio, di ricaduta necessaria dei rapporti tra gli uomini, dei rapporti tra gli uomini e gli stati e dei rapporti tra gli stati, che realizzano le relazioni internazionali.

Esattamente. E quanto dici permette di sottolineare anche il modo nuovo con il quale a mio parere dobbiamo guardare al pacifismo giuridico, recuperando la dimensione orizzontale del diritto anche sul piano internazionale. Ci serve un’idea del diritto che non sia legata esclusivamente alla sanzione, alla reazione della forza legittima contro una forza illegittima. Ci serve il sentimento dell’obbligazione giuridica, in modo che gli stati (cioè principalmente i loro governanti) sentano il dovere di adempiere ai loro obblighi internazionali, allo stesso modo in cui i cittadini avvertono questo dovere nei confronti delle norme giuridiche interne.

In principio è la pace (è questo il titolo del primo capitolo), d’accordo. Mi domando, però, perché il nostro interesse (anche io mi metto dalla parte scomoda, quella tua), perchè queste analisi nascono, o meglio sono approfondite, in occasione delle recenti guerre in Europa e in Medio Oriente. È una operazione intellettuale di chiarezza o di convenienza? E cosa significa, davvero, mettere la pace al principio delle cose?

Le analisi sulla pace e sulla guerra, in realtà, sono frequenti. C’è una riflessione costante su questi temi, riflessione che naturalmente si intensifica o è più visibile in occasioni particolari, quando il problema ci riguarda più da vicino. Mettere la pace al principio vuol dire, come accennavo prima un po’ rapidamente, pensare la pace come qualcosa di reale, che ha innanzitutto una radice nella natura umana, dal momento che gli esseri umani tendono alla cooperazione allo stesso modo in cui tendono al conflitto; che ha una concretezza sociale, perché nessuna società potrebbe esistere senza lo spirito di cooperazione; che ha una sua solidità storica, perché non è affatto vero che la storia è solo una storia di guerre; e che infine ha una sua concretizzazione giuridica perché il principio pacifista è appunto un ‘principio’ fondamentale della nostra Costituzione (e non solo della nostra).

Riprendendo l’analisi, tra gli altri, di Gustavo Zagrebelsky, nel tuo libro dedichi diverse pagine all’alternativa, metodologica, tra principi e valori. Ci puoi spigare meglio in cosa consiste e qual è secondo te la corretta impostazione del ragionamento secondo l’una o l’altra alternativa?

Zagrebelsky parla nei suoi lavori di questa distinzione, che in questo caso mi è parsa molto chiara e utile. Un conto è pensare “per valori”, mettendo questi davanti a noi, come uno scopo da raggiungere. E gli scopi, si sa, possono essere raggiunti con i mezzi più disparati, in base all’idea che «il fine giustifica i mezzi». L’importante, in questo caso, è il raggiungimento di ciò che ci siamo prefissati di conseguire. Altro conto è pensare “per principi”, mettendo questi ultimi alle nostre spalle, cioè considerandoli come normativi e facendoci guidare lungo il cammino, condizionando anche e soprattutto la scelta dei mezzi, che devono essere coerenti con il principio stesso. In base a questo modello di ragionamento, non è possibile “fare la guerra per la pace”, come invece sarebbe possibile se ci si attiene al modello “per valori”.

Naturalmente, questa distinzione, che a me pare importante, si fonda su una concezione dei valori che può essere messa in discussione (ad esempio, la filosofa Roberta de Monticelli ne presenta una diversa, che contiene anch’essa un’idea di normatività e che non consegna i valori, schmittianamente, alla volontà e all’arbitrio).

Citi, in proposito, l’art. 11 della nostra Costituzione, ma non è stato troppo enfatizzato, questo principio?

Direi il contrario. Piuttosto è stato trascurato e ignorato, se non apertamente violato.

È, quindi, la pace, un diritto, non certo la guerra. Un diritto di natura costituzionale e fondamento del diritto internazionale, anche se è disciplinato l’uso della forza nelle relazioni internazionali.

La pace è un diritto perché come tale è sancito anche nei documenti giuridici, come ad es. la Dichiarazione sul diritto dei popoli alla pace approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 12 novembre 1984. Ma io direi che essa è la condizione fondamentale per la vita e per tutto ciò che possiamo fare, vivere e realizzare. In questo senso, oltre ad essere un diritto essa è anche (se non innanzitutto) un dovere; dovere dei governi e degli stati, e dovere degli individui.

Nell’illustrare quelle che nel capitolo secondo chiami Le vie del diritto, è d’obbligo il riferimento a Norberto Bobbio, Maestro con il quale hai collaborato. Nel 2024 hai anche curato, per Laterza, la pubblicazione del suo Lezioni sulla guerra e sulla pace (e merita anche ricordare Il problema della guerra e le vie della pace, Il Mulino 1979, e successive edizioni, che raccoglie gli studi scaturiti dal corso universitario torinese del 1964-1965 Il problema della guerra e le vie della pace. Lezioni di filosofia del diritto, raccolte dalle allieve Nadia Betti e Marina Vaciago, Torino, 1965). Vuoi illustrarci, a grandi linee il pensiero di Norberto Bobbio su questi temi?

Bobbio tenne il corso con quel titolo nel 1964-65, subito dopo la crisi dei missili a Cuba. Era un tempo, quello, in cui era ancora possibile dedicare un corso di filosofia del diritto del primo anno a un tema monografico (e Bobbio lo cambiava ogni anno). In quel corso trova la sua origine tutto il pensiero di Bobbio sulla guerra e la pace, che troverà poi espressione sia nei saggi raccolti nel volume del Mulino, sia nella raccolta di interventi uscita con il titolo Il Terzo assente. Direi che i titoli di queste opere esprimono bene il pensiero pacifista di Bobbio. Da un lato, la presa d’atto del vicolo cieco in cui l’umanità era giunta dopo la scoperta e l’utilizzo delle armi nucleari, a seguito delle quali ogni giustificazione della guerra veniva meno; dall’altro lato l’indicazione di una via per la pace, che per Bobbio non può che essere innanzitutto fondata sul diritto e sulla costruzione di istituzioni internazionali che rappresentino quel Terzo capace di dirimere i conflitti e di garantire le condizioni della pace. Sulla scia di quanto il contrattualismo moderno – e Hobbes in particolare – aveva immaginato per la situazione interna agli stati.

Leggendoti bene, peraltro, non svaluti affatto il rapporto tra diritto e sanzione – che al diritto è connaturata – ma rappresenti in modo diverso il rapporto tra questi due concetti.

Non ho mai proposto di svincolare il diritto dalla sanzione (cosa che mi è stata rimproverata, perché da qualcuno ritenuta incompatibile con la mia proposta ‘fiduciaria’). Propongo però di sottolineare e di ricordare sempre che la sanzione non è all’origine della normatività del diritto, e che essa è secondaria rispetto all’obbligo orizzontale che deriva dalla relazione giuridica stabilita dalla norma. Questa prospettiva, a mio parere, è l’unica via per sottolineare la responsabilità che ciascuno ha nella realtà del diritto, e anche per evidenziare che, in particolare noi italiani, se non obbediamo alle regole, non è perché non ci sono sanzioni sufficienti o sufficientemente severe (come sempre tendiamo a pensare), ma perché, basando il nostro obbligo giuridico sull’elemento sanzionatorio, finiamo per disubbidire tutte le volte che abbiamo ragione di pensare che non andremo incontro alla sanzione. Portare l’attenzione sulla orizzontalità del diritto, cioè sulla sua relazionalità, è quindi non solo un modo per cogliere più correttamente la natura del diritto, ma anche la via migliore per una educazione civica efficace.

Nel capitolo terzo Einstein sogna, ma non troppo, richiami, molto opportunamente, un passo della celebre lettera che Albert Einstein inviò il 30 luglio 1932 a Sigmund Freud, interrogandosi sulle ragioni della guerra e sui modi per impedirla: «essendo immune da sentimenti nazionalistici, vedo personalmente una maniera semplice di affrontare l’aspetto esteriore, cioè organizzativo, del problema: gli Stati creino un’autorità legislativa e giudiziaria col mandato di comporre tutti i conflitti che sorgano tra loro. Ogni Stato si assuma l’obbligo di rispettare i decreti di questa autorità, di invocarne la decisione in ogni disputa, di accettarne senza riserve il giudizio e di attuare tutti i provvedimenti che essa ritenesse necessari per far applicare le proprie ingiunzioni» (questo passo si può leggere nel carteggio S. Freud, A Einstein, Perché la guerra?, Torino, 2006, pp. 59-63).

Ci vuoi illustrare questo pensiero e spiegarci perché è così importante, anche nella logica del tuo ragionamento filosofico sulla pace?

Le parole di Einstein sono importanti e si collocano nella storia del pacifismo giuridico. Ne sono una testimonianza rilevante perché lo scienziato, premio Nobel per la fisica, aveva visto molto bene che l’alternativa alla guerra non poteva che passare dalla istituzione di organismi appositi chiamati a risolvere i conflitti. Credeva nel diritto molto più di Freud, che invece nel rispondergli fa una affermazione che spesso diamo per scontata, ma che a mio parere è molto discutibile, e cioè che «il diritto nasce dalla violenza». Einstein, tra l’altro, si pone anche il problema del perché i popoli a volte sembrano andare ‘allegramente’ in guerra, facendo emergere il problema della manipolazione delle volontà da parte delle élites al potere. Su quello scambio di lettere e di opinioni, il mio collega e amico catanese Alberto Andronico ha scritto un bellissimo libro pubblicato da Mimesis: Protect Me from What I Want.

La centralizzazione giudiziaria del diritto trova la sua massima espressione nella Corte Internazionale di Giustizia istituita nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. E qui il discorso ci porta inevitabilmente anche alla giurisdizione internazionale penale.

Tenderei a distinguere le due istituzioni, che fanno riferimento a due modi di intervento. La Corte Penale Internazionale è uno strumento che interviene quando ormai determinati crimini si sono consumati, e quindi appartiene al momento sanzionatorio, e verticale, del diritto. La Corte di Giustizia, invece, per quanto costituisca una istituzione di carattere giurisdizionale, cerca di intervenire in anticipo, per risolvere e cercare di ricomporre un conflitto, per evitare che esso sfoci in una guerra.

Ecco, dunque, che ci inviti a essere «capaci di elaborare, difendere e trasmettere una cultura giuridica che informi pacificamente i rapporti tra gli stati e che sia in grado di impedire alla radice crimini tanto odiosi, il compimento dei quali presuppone una visione tanto degradata dagli altri individui e degli altri popoli» (p. 56).

Sì. Credo che far passare l’idea che i conflitti — che sempre costituiranno una realtà della vita internazionale, come costituiscono una realtà della vita sociale in generale — possano essere affrontati discutendo e affidandosi alle decisioni di una istituzione terza, sia una sfida che può avere qualche chance e può essere la conquista essenziale per limitare sempre più la realtà della guerra.

La rilettura che nel capitolo quarto, E Kant ha qualcosa da dirci, fai del pensiero kantiano espresso soprattutto nel trattato Per la pace perpetua del 1795 (che si può leggere in Scritti di storia, politica e diritto, a cura di F. Gonnelli, Laterza, 2002, tra le tante edizioni) pone il fondamento della prospettiva che hai sin dall’inizio adottato della pace come principio. Vuoi darci qualche altra utile indicazione?

Innanzitutto, io ho tentato di mostrare in quel capitolo che non è affatto vero che lo scritto di Kant sia ‘utopistico’. In quel testo, Kant individua molto bene quali sono le cause delle guerre e avanza proposte molto concrete per superare la ‘naturalità’ della guerra. Forse quello che dà maggiore fastidio, della Pace perpetua, è il suo attacco radicale al ‘realismo’ dei moralisti politici, di coloro cioè che piegano la realtà e la morale ai loro interessi, e che soprattutto alimentano le classiche profezie che si autoavverano. Una delle cose più importanti che Kant dice in quel testo è che i “politici moralizzanti” «mascherando i principi statali contrari al diritto col pretesto di una natura umana incapace del bene che la ragione le prescrive, rendono impossibile il progresso, per quanto sta in loro potere, e perpetuano la violazione del diritto». Non è forse ciò che sta avvenendo anche in questo nostro tempo? Non è con la ‘scusa’ che gli uomini sono votati alla guerra e incapaci di volgersi a un discorso di pace, che si perpetua la continua violazione del diritto, anche da parte di chi dovrebbe difenderlo? Alla base dei discorsi bellicisti del nostro tempo c’è sempre questo argomento: la guerra ci appartiene, è radicata nella nostra natura. Per questo non possiamo negarla, evitarla. Non possiamo girarci dall’altra parte. Ma con la scusa di prendere atto di questa ‘realtà’, si finisce sempre per alimentarla.

Andiamo ora alla tua rilettura: come immagina, il grande filosofo, la pace del futuro? E quanto è attuale, se lo è veramente, il progetto di pace perpetua immaginato da Immanuel Kant?

Ho cercato di dare una lettura della Pace perpetua che fosse coerente con l’idea della “pace come principio”, impiegando quindi i vari passaggi dello scritto kantiano per rafforzare una proposta che vuole porre la pace come principio normativo che muove e orienta le scelte della politica. Tutti gli articoli del trattato di Kant possono, a mio parere, essere ricondotti all’idea che la pace vada innanzitutto curata, da un lato evitando di compiere scelte che vanno in senso contrario – ed è questo il significato dei sei articoli preliminari –, e dall’altro lato mettendo in piedi una serie di passaggi giuridici, che rappresentano i punti cardine di un pacifismo fondato sul diritto, sia sul piano interno, sia su quello esterno, sia su quello cosmopolitico – ed è questo invece il senso dei tre articoli definitivi.

Aggiungo che in questa mia rilettura ho insistito sul fatto che gli articoli kantiani, soprattutto quelli giuridici (i tre articoli definitivi) possono essere interpretati in un senso più orizzontale che verticale: in tutti e tre, infatti, la pace è il frutto di pratiche condivise più che di imposizioni autoritative. Vale per il principio repubblicano, che Kant considera fondamentale per far sì che a prendere le decisioni sulla guerra sia il popolo; vale per il federalismo, che Kant vede come un patto chiamato a garantire la libertà reciproca tra le nazioni; vale infine per il diritto di visita, al quale Kant affida il compito di favorire, in maniera spontanea e pacifica, la formazione di una società civile globale fondata sulla consapevolezza del «possesso comune della superficie della Terra».

Nel capitolo quinto, Lungo i sentieri della democrazia, analizzi il tema, non facile, del nesso (kantiano) che la ricerca della pace mantiene con altri due elementi: la presenza dei governi democratici e la garanzia dei diritti umani (p. 92). Questo tema lo definisci cruciale nella riproposizione del pacifismo giuridico. Vuoi svolgere qualche utile considerazione in proposito?

Si tratta di ragionare concretamente su ciò che appare evidente e che gli articoli kantiani ci suggeriscono di fare. Da un lato, nella piena convinzione che un ordinamento interno “repubblicano” (come lo chiamava Kant; oggi diremmo “democratico-costituzionale”), è per sua natura meno portato all’aggressione e alla guerra, occorre fare in modo che questo tipo di costituzione venga preservato all’interno, dove già esiste, e aumenti la sua credibilità, là dove non esiste. Non si tratta ovviamente di esportare la democrazia con le guerre, ma di fare in modo che il principio democratico-costituzionale possa farsi valere nei modi in cui è possibile, ad esempio facendo sentire la sua presenza agli oppositori dei regimi autocratici, che spesso pagano con la vita la propria missione a favore della democrazia. In altre parole, occorre difendere la democrazia e i diritti, sia all’interno dei regimi ‘repubblicani’, dove spesso — soprattutto negli ultimi tempi — essi vengono sacrificati, sia all’esterno, dove per ragioni di convenienza siamo portati troppo spesso a girarci dall’altra parte. Fare affermazioni come queste viene spesso tacciato per anti-occidentalismo. Ma invece occorre ribadire convintamente che è proprio l’Occidente (con i mille dubbi che si possono avere nell’usare questa parola) a mettersi contro se stesso e i suoi valori, ogni volta che non si accorge di quanto vengano calpestati all’interno degli Stati con i quali facciamo affari (potrei qui citare la Russia di Putin prima dell’aggressione all’Ucraina, la Libia, Israele, ecc.).

Per questo motivo, allora, è così importante portare al centro dell’attenzione degli studiosi lo sviluppo, soprattutto negli ultimi anni, dei regimi autocratici.

Certo, è un argomento particolarmente importante e delicato. È chiaro che ci troviamo in un periodo in cui, anche sul piano politico, si sta diffondendo l’idea che occorra far valere innanzitutto la forza più che il dialogo, i muscoli più che la parola. È in corso una verticalizzazione della politica, anche nei regimi democratici, una tendenza che bisogna cercare di contrastare. Sempre più, la politica appare come una “guerra con altri mezzi”, piuttosto che il contrario. Non si tratta quindi, soltanto, di fronteggiare nel modo giusto i regimi autocratici, ma anche di far sì che i nostri regimi democratici non si trasformino in quelle ‘democrature’ che già sono in atto in alcuni paesi.

Portando avanti il tuo ragionamento filosofico, sviluppi nel capitolo sesto, Legami di pace, i legami virtuosi tra i popoli e tra gli stati. Intendi, in questo modo, favorire relazioni cooperative, all’interno delle quali i singoli soggetti collettivi (gli stati) sono chiamati ad attuare comportamenti responsabili (p. 111). Puoi dirci qualcosa su questo?

Il nucleo di quanto ho cercato di dire nel libro sta proprio nella difesa dell’orizzontalità del diritto internazionale; nella difesa cioè di un diritto che, prima della forza, conta e deve contare, sul riconoscimento reciproco, sulle relazioni, sugli impegni e sul loro rispetto da parte degli Stati, anche con le dovute pressioni. Dire che questo è un ‘sogno’, che le cose funzionano diversamente, perché il problema sta proprio in coloro che gli impegni non li rispettano, è tipico di chi non sa come funziona il diritto oppure non vuole saperlo perché è interessato a indirizzare le cose in altre direzioni. Il diritto è un fenomeno normativo che si basa innanzitutto proprio sul riconoscimento, sulla condivisione delle norme, ed è soprattutto un fatto istituzionale, come lo chiamava John Searle, che tanto più funziona quanto più lo impieghiamo. Se lo delegittimiamo costantemente, esso sarà sempre più delegittimato. Allora si tratta di contrastare la “grande narrazione” del nostro tempo, che proprio del diritto vuole fare a meno. Contrastarla richiamando la necessità di far valere il diritto, ogni volta che questo sia possibile. Dovrebbe essere innanzitutto questo il compito dell’Europa, nel contesto attuale. Richiamandomi ad Althusius più che ad Hobbes, penso che si possa pensare a creare legami cooperativi sempre più stretti, in modo che l’ordine mondiale proceda dal basso più che dall’alto.

La tua critica all’uso distorto del termine pacifista, abusato nelle discussioni pubbliche di questi ultimi anni, è impietosa. Da parte tua rivaluti il diritto alla pace come diritto preso sul serio (ne parli nell’ultimo capitolo, il settimo, Rispondere al male). Con quali argomenti possiamo contrastare queste critiche?

Le critiche ai pacifisti muovono tutte dalla convinzione che alla forza si debba rispondere sempre e solo con la forza. In questa prospettiva, qualunque idea ‘altra’ viene fatta passare come un appoggio diretto o indiretto a chi usa la violenza, ai prepotenti. Ma è un argomento capzioso, perché le risposte alternative ci sono sempre, e non coincidono affatto con il “porgere l’altra guancia”. Si tratta di volta in volta di mettere in atto le soluzioni che passano sia dal diritto, sia dalla pressione economica, sia anche dalla messa all’opera di forze di interposizione, che dovrebbero diventare il principale strumento di intervento della comunità internazionale nelle situazioni di crisi. Ma c’è un discorso che va fatto, facendo un passo indietro. Le situazioni nelle quali si è chiamati a intervenire sono sempre il frutto di una mancata cura delle relazioni internazionali. Nessun ‘Hitler’ nasce dal nulla, e se la comunità internazionale si attenesse a degli standard minimi di rispetto del diritto, non ci troveremmo periodicamente a dover fronteggiare situazioni determinate dalla prepotenza di qualcuno. Tanto per essere espliciti: con Vladimir Putin, tutti gli stati occidentali hanno girato la testa dall’altra parte per vent’anni, anzi lo abbiamo ricevuto sempre con grandi onori, salvo scoprire ‘all’improvviso’ che è un autocrate violento e sanguinario. Domando: forse si poteva fare qualcosa, prima di arrivare dove siamo arrivati, in una situazione in cui sono in molti quelli che scatenerebbero una guerra nucleare pur di far fuori il Presidente russo? E stiamo ancora a parlare male dei pacifisti….

Come giudichi la politica europea del riarmo? Questo termine sicuramente è stato utilizzato impropriamente, ma è questo il senso complessivo del progetto europeo.

La giudico malissimo, non solo per i modi in cui verrà realizzato, cioè attraverso un riarmo degli stati nazionali, che già si stanno muovendo in quella direzione pure con affermazioni irresponsabili (pensa al Cancelliere tedesco che dice di voler costruire per la Germania l’esercito convenzionale più forte d’Europa…). La giudico male perché contravviene al DNA pacifista dell’Europa del secondo dopoguerra, che era riuscita a realizzare un miracolo storico, del quale sta perdendo la memoria e il senso. L’Europa avrebbe la possibilità di dire e fare tutt’altro, nella direzione di una comunità internazionale fondata sul diritto e quindi sulla pace, piuttosto che sulla deterrenza, che da che mondo è mondo ha portato solo disastri. In un mondo che è tornato a adorare la forza, la voce dell’Europa dovrebbe essere la voce del diritto.

Va detto, comunque, che il fallimento dei negoziati per risolvere il conflitto tra la Russia e l’Ucraina non fa ben sperare, anzi.

Bisogna sempre fare l’analisi delle situazioni e del come ci si è arrivati. Non voglio mettermi a fare un mestiere che non mi compete, ma non mi pare né che la guerra in Ucraina fosse inevitabile, né che una volta scatenata dall’aggressione russa non ci fosse la possibilità di aprire dei negoziati, se davvero la comunità internazionale lo avesse voluto. Diciamo che c’è stata scarsa convinzione, e soprattutto scarsa volontà di mettersi ad un tavolo, non per darla vinta all’aggressore, ma ad esempio per capire se la situazione delle regioni contese si potesse risolvere diversamente da come si sta pensando di risolverla attraverso la vittoria dell’uno o dell’altro.

Leggendo le ultime pagine del tuo libro qualcuno potrebbe sintetizzare il succo dei tuoi ragionamenti filosofici come un inutile esercizio retorico sulla pace, un elogio della pace senza costrutto. Come rispondi?

Rispondo che il pacifismo non è mai un girarsi dall’altra parte, o un esercizio di retorica. È prendere sul serio tutti gli strumenti possibili che non portino verso la devastazione e la violenza della guerra. Nel libro ho cercato di mettere in fila gli argomenti possibili proprio per dire che le polemiche contro il presunto ‘utopismo’ dei pacifisti sono sempre strumentali e interessate. La prima questione è quella che abbiamo già incontrato: difendere la realtà della pace. La pace come qualcosa che abbiamo e che dobbiamo custodire. Altrimenti, certo, i realisti che amano la forza avranno sempre ragione di considerare la pace un’utopia, un orizzonte che si allontana continuamente, come ha spiegato bene David Grossman in alcuni scuoi scritti sulla pace in Palestina.

Chiude il tuo libro il pensiero di Karl Popper sull’ottimismo, sull’impegno ad essere ottimisti per il futuro. È questo il monito che rivolgi ai tuoi lettori e la ragione intima della tua analisi?

Sì, ho richiamato Popper — nonostante sia un autore convinto che si possa fare la guerra contro i tiranni che mettono in pericolo la pace —, e l’ho fatto con riguardo all’ottimismo, non per fare retorica ‘buonista’, ma solo per richiamare al fatto che siamo tutti responsabili di ciò che avviene, e che essere pessimisti, come si gloriano di essere i realisti, è solo un modo per giustificare un mondo che va sempre nelle direzioni sbagliate. C’è un bel testo di Manlio Sgalambro, La conoscenza del peggio (ed. Adelphi), nel quale si vede bene che il pessimismo è una profezia che si autoavvera, già solo per il fatto che considera il mondo come qualcosa di cui non c’è «niente di peggiore» senza necessità di doverlo dimostrare. «Dove compare un pessimista dovrà succedere qualcosa», dice Sgalambro; e non a caso egli aggiunge che la filosofia pessimista è la «filosofia dei morenti». Ecco: essere ottimisti vuol dire opporsi a questa filosofia che vede ovunque dei morenti, che in quanto tali possono quindi essere sacrificati.

Forse sbaglio, ma vedo una tendenziale continuità tra questo ultimo libro e i due immediatamente precedenti, che abbiamo citato all’inizio. Iniziamo con quello pubblicato nel 2021, La legge della fiducia. Ale radici del diritto. La tua analisi inizia con una forte critica a quello che chiami machiavellismo giuridico. Di cosa si tratta? Come lo definisci?

Certamente, c’è piena continuità, innanzitutto con La legge della fiducia. Il libro sulla pace è (o quanto meno, vuole essere) una estensione del discorso della fiducia al piano dei rapporti internazionali. La critica al ‘machiavellismo giuridico’ – cioè a quel pensiero che considera l’uomo come un essere tendente al male per natura, e che perciò può essere frenato solo dalla minaccia dell’uso della forza –, funziona a mio parere anche sul piano dei rapporti tra gli stati. L’obiettivo è sempre quello di rimettere in gioco la dimensione orizzontale del diritto, anche di quello internazionale, perché, come dicevamo poco fa, il diritto funziona prevalentemente attraverso i rapporti di riconoscimento. Pensare che esso consista nella reazione armata a un illecito coincide col pensare il diritto a partire dalla sua patologia. Ma per far questo, occorre appunto abbandonare il paradigma sfiduciario, in base al quale tutti vogliono e perseguono continuamente il male, e dare fiducia alla fiducia, nella convinzione che se stimolata adeguatamente, dentro una cornice giuridicamente accorta, quest’ultima può produrre frutti importanti. Se “fiducia” è la parola del 2025, secondo l’Istituto dell’Enciclopedia Treccani, allora vuol dire che ne abbiamo proprio bisogno.

E infatti, proseguendo, costruisci il rapporto fiduciario, come essenziale del tessuto sociale, delineando il modello fiduciario alla base del diritto. La fiducia dentro il diritto è il titolo del capitolo quarto di questo libro. E su questo canovaccio discuti i principi e le regole, quali elementi essenziali del vivere civile.

Con il libro del 2021 ho cercato di criticare l’idea che il diritto abbia a che fare esclusivamente con la sfiducia, o con rapporti in cui la fiducia è venuta meno. A mio parere, ma non sono certo il primo a dirlo, è la fiducia a reggere tutto l’impianto del diritto, anche quando esso si deve occupare di rapporti violati o interrotti. Il diritto è uno dei vettori su cui la società si struttura, e lo fa presupponendo una grande dose di fiducia, che esso poi asseconda maggiormente o ostacola, a seconda dei tempi. Certamente un diritto panpenalistico è un diritto più sfiduciario di un diritto promozionale; così come un diritto che si apre ai principi e alle clausole generali è più fiduciario di un diritto fatto solo di regole precise e ‘meccaniche’. A volte, il diritto si apre alla fiducia in maniera radicale, come avviene ad esempio con la giustizia riparativa o con la recente riforma sul fallimento (di queste ed altre leggi parla il libro recente dell’avvocato e scrittore milanese Niccolò Nisivoccia, che ha scritto un bel volume intitolato Le belle leggi, edito anch’esso da Laterza). A volte, invece, esso si allontana da quella “politica del rispetto” che è alla base della fiducia e dà vita a rapporti squilibrati, nei quali qualcuno ha troppo potere su qualcun altro (si pensi alle recenti vicende del rapporto di lavoro). In questo senso, secondo me, dobbiamo essere anche capaci di capire quando il diritto perde ogni funzione autenticamente giuridica, quando cioè esso non diventa altro che una maschera della forza. Lo dico più esplicitamente: se una legge diventa uno strumento dei forti contro i deboli, se addirittura obbliga al non-riconoscimento dell’altro, come avviene con quelle norme che vorrebbero sanzionare i cosiddetti “reati di solidarietà”, essa perde ogni valore giuridico. Non si tratta di essere giusnaturalisti, ma di cogliere la funzione essenziale del diritto, che non può essere quella di sancire la legge del più forte. Come direbbe Rousseau, in questo caso la parola diritto non aggiunge niente alla forza.

In questo senso inviti a costruire una cultura giuridica della responsabilità. Vuoi approfondire questo concetto?

Si tratta di prendere atto che la scienza giuridica non è mai neutrale o avalutativa. Già affermare che una norma è una norma, ha la sua importanza nella costruzione del mondo. Perciò, invece di trincerarsi dietro una presunta tecnicità del lavoro giuridico, occorre essere consapevoli, e quindi responsabili, del ruolo importante che i giuristi svolgono. Volenti o nolenti, viviamo dentro un cerchio che è fiduciario o sfiduciario, e questo cerchio gira anche (non voglio dire principalmente, ma sarei tentato) grazie a ciò che dicono, fanno, scrivono e decidono i giuristi. L’idea che gli esseri umani siano malvagi per natura, su cui si basa gran parte delle convinzioni dei giuristi, non è più scientifica di quella opposta, secondo cui gli uomini tendono (anche) alla cooperazione. Perciò, c’è una responsabilità dei giuristi, di cui occorre farsi carico. Tra l’altro, il fatto che i giuristi amino così tanto presentarsi come dei ‘tecnici’ li ha di fatto resi irrilevanti nel gioco politico (al netto della loro presenza in Parlamento) e soprattutto nel dibattito pubblico, come hanno dimostrato gli ultimi anni, sia nel periodo pandemico, sia nel tempo orribile della guerra. Se ci pensi, i giuristi non sono mai presenti lì dove si discute dei grandi temi del nostro tempo.

Nell’altro libro, pubblicato nel 2023, Curare il mondo con Simone Weil, affronti il concetto della giustizia, proponendo una lettura autentica del pensiero weiliano, ma sul piano inclinato del rapporto con il diritto, le regole e le istituzioni. Come si può sintetizzare la cura del mondo che proponi, praticando il pensiero della filosofa francese?

Simone Weil ci ha lasciato innanzitutto una critica radicale del diritto per la sua connessione con la forza. È stata una critica certamente esagerata perché il diritto è ben capace di tutelare e garantire quei beni ai quali lei stessa guardava con famelica attenzione. A patto però di recuperare quella dimensione orizzontale che include, anzi rende necessario, lo sguardo, l’attenzione appunto, il tendere verso l’altro, che per Weil sono invece il nucleo essenziale della giustizia.

La giustizia viene immaginata senza benda, né spada (come recita il titolo del capitolo secondo).

Esatto. L’iconografia della giustizia che possiamo ricavare dagli scritti weiliani è alternativa a quella che conosciamo e che vediamo ovunque nei tribunali. Quella weiliana è una giustizia che guarda, perché deve farsi carico della sofferenza e della sventura; una giustizia senza spada, perché non passa dall’imporsi con la forza, bensì dalla capacità di ‘decrearsi’, cioè di fare un passo indietro rispetto alla presenza dell’altro; una giustizia che usa una bilancia “a bracci disuguali”, in quanto deve essere capace di bilanciare la forza attraverso la messa in opera della debolezza (in questo senso, l’operazione della Global Sumud Flotilla è stata profondamente weiliana). La giustizia per Weil non è mai un equilibrio tra pesi e forze che si equivalgono, ma è sempre il frutto di uno sbilanciamento, in cui colui che potrebbe esercitare la sua forza (che a volte significa imporsi tramite la propria autorità) evita di farlo, per fare spazio a chi è destinato a soccombere davanti a quella forza.

Nel rapporto tra il diritto e la forza chi è che è destinato a soccombere?

Il punto è proprio questo. Weil, che comunque aveva uno sguardo realistico sulle cose, diceva che «nel mondo non c’è altra forza che la forza», ma diceva anche che è possibile sottrarsi a questo dominio se si è capaci di agire in virtù dell’amore soprannaturale. Ciò significa che per non soccombere alla forza si può scegliere solo la via del sacrificio, che è comunque un modo per darla vinta alla forza? Secondo me, possiamo prendere spunto da Weil per recuperare un tema, presente soprattutto negli scritti dei primi anni 30, che vede nel diritto una regola della forza, un limite necessario. Ciò che serve oggi è proprio questo: recuperare l’idea che il diritto ha una forza che si esprime non attraverso i carri armati e le spade, ma attraverso la sua legittimazione e autorevolezza. Se continuiamo a screditare il diritto, dicendo che senza forza non vale nulla, non rimarrà altro che la forza.

Per concludere fai un discorso molto bello sul diritto mite (Itinerari della mitezza è il titolo del quarto capitolo) coniugato sotto tutti i profili che interessano. E ritorni, come è giusto che sia, sul pensiero di Norberto Bobbio.

Ho scritto quel capitolo perché volevo trovare un punto di congiunzione tra i due autori di cui mi sono occupato maggiormente nelle mie ricerche, e cioè Norberto Bobbio e Simone Weil, entrambi tra l’altro nati nel 1909, sebbene poi protagonisti di due vicende esistenziali – e anche ideologiche – diversissime. Il tema della mitezza, ben noto proprio in rapporto a Bobbio, richiama direttamente quello della decreazione di cui parla Weil. Mi pareva un modo molto efficace per dare compiutezza al discorso sulla giustizia che ho condotto nel libro in riferimento a Simone Weil. Un discorso che oggi riceve attenzione grazie alla giustizia riparativa e più in generale alla giustizia consensuale (è uscita su questi temi una bella rivista, diretta da Silvana Della Bontà, dell’Università di Trento, e da Paola Lucarelli, dell’Università di Firenze, ed è appena stata fondata anche una società degli studiosi che si occupano di diritto e giustizia in questa prospettiva). Ecco, in questo orizzonte la giustizia può essere pensata in maniera differente: come incontro, persino tra nemici, più che come scontro in cui qualcuno deve vincere su qualcun altro. Non posso non ricordare, a questo proposito, lo straordinario lavoro promosso da Adolfo Ceretti, Claudia Mazzucato e Guido Bertagna, e che ha trovato una sintesi ne Il libro dell’incontro (Il Saggiatore) nel quale si racconta l’incontro tra alcuni appartenenti ai gruppi terroristi e i familiari delle loro vittime. E allora sì, entra in gioco la mitezza (la decreazione), come capacità di ritrarsi per far esistere l’altro, perché si capisce che solo nell’incontro con l’altro si può dare e avere quel riconoscimento che è necessario alla realizzazione della giustizia. Pensa a quanto sia importante portare questo paradigma sul piano dei rapporti internazionali. Utopia? Solo se continuiamo a pensare con schemi che sembrano insuperabili, e che invece sono molto fragili, centrati sull’assolutezza della sovranità nazionale (altro mito da sfatare e che io ho criticato nel mio libro sulla pace).

Nel congedarti da questa conversazione, per la quale ti ringrazio, ci dai un messaggio di speranza e di fiducia nel futuro, o sei pessimista?

Guarda, per natura non sono pessimista, ma non lo sono nemmeno per il modo in cui io concepisco il lavoro teorico riguardante il diritto e la politica. Il mio sconcerto di fronte ai realisti nasce proprio dal fatto che il loro continuo appello a “prendere atto della realtà” suona come non solo come un disimpegno, ma soprattutto come una scarsa consapevolezza di quanto le nostre teorie, i modelli che utilizziamo, gli occhiali che indossiamo, forgino la realtà di cui parliamo. Insegnare ai ragazzi che “così va il mondo”, trasmettendogli la convinzione che esista solo il peggio (la forza, l’egoismo, l’interesse, ecc.), dimostra a mio parere che non si è del tutto consapevoli dell’enorme portata normativa che il nostro lavoro di ricerca e di insegnamento possiede. In fin dei conti, forgiare le convinzioni dei futuri professionisti, a cominciare dai giuristi, è un modo di dare forma al mondo.

Quando ho pubblicato La legge della fiducia sono rimasto sorpreso nel vedere quanta risonanza quelle pagine abbiano avuto, sia tra i giuristi, sia tra tante persone comuni, che hanno trovato in quelle pagine un modo più ‘umano’ di parlare del diritto. Lo dico non per vantarmi di nulla, naturalmente, ma solo per testimoniare che c’è un bisogno enorme e diffuso di valorizzare quanto di positivo c’è negli esseri umani e nelle nostre società, ed è questo che a mio parere dobbiamo cercare di fare nei tempi terribili che stiamo vivendo. Essere ottimisti, quindi, vuol dire essenzialmente continuare a credere che questo ‘buono’ esiste e va incoraggiato in tutti i modi, scrivendo libri e articoli certamente, ma anche con l’azione. E credo che nei prossimi tempi ci sarà sempre più bisogno di azione da parte della società civile. Questo vuol dire anche che abbiamo – dobbiamo avere – speranza nel fatto che possiamo cambiare le cose. Se non avessimo questa speranza, se non fossimo convinti che ciò che facciamo serva a migliorare il mondo, non avremmo fatto nemmeno questa intervista, per la quale ti ringrazio infinitamente.

Tommaso Greco, Critica della ragione bellica, Laterza, 2025.

Prova-mv, motivazione-mv e linguaggio a verità aumentata-mv[1]

Sommario: 1 Ragioni dell’apice-mv - 2. Le cose-mv che possono formare oggetto di prova-mv o di motivazione-mv - 3. Il metodo matematico-mv della prova-mv e della motivazione-mv (la norma d’uso di sé-mv) – 4. Il codice Versiglioni 2.0. - 5. Il codice Versiglioni 3.0 (anticipazione) - 6. Conclusione.

1. Ragioni dell’apice-mv

Il titolo della relazione Prova-mv, motivazione-mv e linguaggio a verità aumentata-mv suggerisce di porre un cenno preliminare alle ragioni dell’apice (-mv). L’economia di questo intervento non consente di illustrare il linguaggio a verità aumentata-mv[2], le sue ragioni esistenziali, la sua tassonomia, le sue nomenclature, i suoi simboli matematici e i suoi segni (tra i quali, appunto si pone anche l’apice-mv).

Posso però evidenziare che le lettere m e v identificano casualmente l’inventore. Come dirò, le funzioni di quelle lettere sono invece concettuali, linguistiche e in-formatiche[3].

In effetti, e vengo al tema odierno, è noto che il «Problema della prova» e il «Problema della motivazione» intersecano il «Problema del giudizio» che interseca il «Problema della verità» che, a sua volta, interseca il «Problema del linguaggio». L’ipotesi che propongo è che i problemi giuridici, ivi inclusi quelli della prova e della motivazione, tendono a divenire dilemmi o drammi, come racconta la letteratura, anche perché sono affrontati con linguaggio naturale. In effetti, il linguaggio naturale è tendenzialmente assolutizzante e tale peculiarità crea conflitto.

Tra l’altro, iniziando a incamminarmi nell’irto sentiero tracciato per questo contributo, il linguaggio naturale non è compatibile con un nuovo concetto di diritto che (con linguaggio a verità aumentata-mv) chiamo diritto-mv, e che è diverso dal concetto tradizionale che (con linguaggio naturale) tutti chiamano diritto. Questo perché il diritto-mv [è costituito da una famiglia di insiemi a struttura tipologica, ossia da strutture concettuali e linguistiche necessariamente relazionali]-mv [4]. In breve, diritto e diritto-mv sono due cose tra loro simili ma non coincidenti o uguali. Ad esempio, mentre diritto è diritto, ossia termine aleticamente assoluto, diritto-mv è invece termine aleticamente relativo, in quanto diritto-mv può essere diritto con verità-mv o diritto senza verità-mv [5]. Analogo è il rapporto che corre tra prova e prova-mv, motivazione e motivazione-mv.

Più in dettaglio, l’uso della parola prova (al naturale) implica il dilemma che dietro quella parola possano annidarsi concetti tra loro esistenzialmente dissimili, ovvero qualitativamente o quantitativamente differenti. Questo dilemma terminologico è fonte di incertezza o di soggezione, e insorge in chiunque affronti, ovunque e in ogni tempo, qualunque problema giuridico mediante linguaggio naturale (come fa l’essere umano) o, similmente, mediante linguaggio correlazionale (come fa l’umanoide). Insomma, i termini giuridici espressi da ogni essere umano con linguaggio naturale sono fortemente ambigui, vaghi, equivoci, incerti, in uno, arbitrari. Talvolta, addirittura, frutto di libero arbitrio. Lo stesso capita all’umanoide. Da ciò, l’ipotesi di conferire al comunicare-mv (ma anche al pensare-mv, come dirò tra breve) nuove forme-mv, nuovi segni-mv, nuovi suoni-mv, all’uopo codificate-mv e identificate, post codificazione-mv, dall’apice-mv.

2. Le cose-mv che possono formare oggetto di prova-mv o di motivazione-mv

Fatta questa doverosa premessa linguistica, mi accingo ora a trattare i concetti oggetto di esame.

Vorrei segnare almeno un paio delle numerose differenze che corrono tra prova e prova-mv, nonché tra motivazione e motivazione-mv.

In primo luogo, ed è questa una delle più importanti novità dell’ipotesi che propongo, chi si accinge a provare o a motivare deve-mv, prima di tutto, qualificare le cose-mv o, meglio, il tipo aletico delle cose-mv, che possono formare oggetto della prova-mv o della motivazione-mv.

In effetti, ragionando o comunicando naturalmente, non c’è pensiero o atto linguistico, concetto o parola, conoscenza o comunicazione, giudizio o comando, la cui prova o la cui motivazione non ponga da millenni il problema della “sua” verità. Verità che, intanto, con linguaggio ibrido, può essere così qualificata: Qual. {La verità (in senso naturale) è una proprietà possibile, positiva o negativa, ma non necessaria, perché suscettibile di assenza}-mv.

Tanto che, la filosofia classica ha distinto tra cose delle quali è predicabile la verità e cose delle quali, invece, non è predicabile la verità. Ma molti filosofi hanno sin dall’antichità osservato e osservano tuttora che, anche laddove fosse davvero «figlia del tempo», la verità nulla aggiungerebbe e nulla toglierebbe a ciò che l’essere umano (e oggi l’umanoide) osserva alla luce di essa. Più in dettaglio, varie correnti di pensiero sostengono – in modo a mio avviso non condivisibile – che, generalmente, “le cose sono così come sono”, a prescindere da tale asserita proprietà.

Vien da pensare, perciò, che, forse, anche per tale motivo, la parola verità sia così raramente usata nei manuali giuridici, nelle sentenze o nei provvedimenti amministrativi. In effetti, almeno in termini naturali, persino ciò che tutti chiamano diritto è cosa tradizionalmente considerata “essere, così com’è”, vale a dire come data dall’autorità, a prescindere, cioè, dalla sua verità.

Tesi questa - appunto assolutizzante - che, invece, è sempre sembrata obiettivamente non condivisibile, in specie a partire dal secondo dopoguerra mondiale. In effetti, almeno nel così detto “occidente”, da molti decenni: [la validità del diritto dipende, in modo necessario, dalla sua attitudine a rendere vera la relazione tra sé e un parametro relazionale di verità, sia esso costituzionale, europeo o internazionale]-mv.

Ciò significa che, per forza di cose, esiste diritto con verità-mv, e che tale diritto (cui fa da complemento al diritto senza verità-mv) qualifica cose-mv suscettibili di divenire oggetto di prova-mv o di motivazione-mv [enti o entità materiali o immateriali, viventi o non viventi, naturali o non naturali, spirituali o non spirituali, razionali o non razionali e così, ad esempio, pensieri o atti linguistici, conoscenze o comunicazioni, norme o leggi, giudizi o comandi e altre non numerabili simili cose]-mv.

Perciò, una prima conclusione è che le cose oggetto di prova sono diverse dalle cose-mv oggetto di prova-mv. Corollario ne è che è rilevante ed efficace sia la funzione concettuale, sia la funzione semantica dell’apice -mv.

Una seconda conclusione è che la distinzione tra diritto con verità-mv e diritto senza verità-mv implica anche un nuovo ambito di esistenza della prova-mv, che include anche la prova-mv del diritto-mv. Infatti, la prova-mv, diversamente dalla prova, non opera soltanto nel diritto, ossianei fatti-mv delle sue attuazioni concrete. In definitiva, questa proprietà mentre appartiene alla prova-mv, non appartiene invece alla prova. Analoga conclusione può ricavarsi per la distinzione tra motivazione e motivazione-mv.

3. Il metodo matematico-mv della prova-mv e della motivazione-mv (la norma d’uso di sé-mv)

In secondo luogo, vorrei occuparmi del carattere funzionale, ossia dinamico, che il linguaggio a verità aumentata-mv associa al termine prova-mv e al termine motivazione-mv.

Si tratta dell’intuizione di fondo che anima l’ipotesi-mv e che sta nel rovesciamento metodologico-mv (scoperto tra il 2005 e il 2007), secondo cui [è la logica della cosa (ossia, la cosicità) che implica la logica della prova o della motivazione e non viceversa]-mv come, invece, per lo più si pensava tradizionalmente e ancora per lo più si pensa.

Questo algoritmo logico è stato poi specificato nel 2020. Nei diritti con verità-mv [tra la logica della cosa (la cosicità) e la logica della prova (la provabilità) o della motivazione (la motivazionalità) esiste una relazione univoca identificabile matematicamente, perciò di volta in volta verificabile come vera o falsa]-mv. Del resto, in ipotesi, proprio la apofanticità-mv del diritto è la proprietà che distingue i diritti con verità-mv, prevalenti nei paesi c.d. “democratici”, dai diritti senza verità-mv, invece prevalenti nei paesi c.d. “non democratici”. Dunque, la verità-mv gioca un ruolo fondamentale, direi imprescindibile, nella società e nell’economia, prima che nell’esperienza giuridica.

D’altra parte, la verità costituisce da sempre il Problema di tutti i problemi. Neppure tradizioni o evoluzioni millenarie sono riuscite a dotare l’essere umano (e oggi l’umanoide) di strumenti idonei a superare o risolvere il «Problema della verità». In specie, quando occorre dare la prova o la motivazione di una cosa-mv. Così, ad esempio, è ancora controverso persino il rapporto che corre tra la verità greca (alétheia = ciò che è) e la verità romana (veritas = ciò che è conforme ovvero veritas = ciò che ha riguardo). Rapporto, questo, la cui obiettiva incertezza è poi ampliata dal fatto che in Italia il lemma verità include singolare e plurale.

La dubbiosità che deriva dal Problema della verità ha sempre condizionato e tutt’ora condiziona in ogni contesto, in specie in quello della prova e della motivazione, il confronto agonistico tra le differenti teorie. A partire dai modi del pensare, dalle forme del ragionamento, dai tipi dei veicoli comunicativi, sino a giungere ai criteri di giudizio, ai canoni interpretativi, agli standard probatori, agli iter logico-motivazionali (…) di ogni operatore giuridico (legislatore, cittadino, giudice, studioso etc).

Per esemplificare, si pensi ai dilemmi: verità formale o verità sostanziale? Verità certa o verità probabile? Verità identità o verità corrispondenza? Verità coerenza o verità consenso? Verità fattuale o verità giuridica? Verità materiale o verità processuale? O, ancor prima, a che può servire la verità, se non è di questo mondo? La verità è solo un mito? O piuttosto è un orizzonte, non raggiungibile ma utile?

Dilemmi che si pongono identicamente per la prova o per la motivazione: prova formale o prova sostanziale? Prova statistica o prova retorica? E così via dicendo. Dilemmi, più in generale, che sorgono quotidianamente ogni volta che l’essere umano (o l’umanoide) è tenuto a “dire la verità”, o perché si impegna volontariamente a farlo o perché deve farlo.

Così, nella prospettiva pluralista, non negazionista, non deflazionista e non monista che questa ipotesi-mv adotta (e che la rende anche per questo falsificabile) tutto ciò implica porre a sé stessi innanzi tutto l’interrogativo: quale verità? E non già l’interrogativo: quanta verità?Infatti, quest’ultimo interrogativo che ancora molti teorici si pongono, così come fa l’intelligenza artificiale, appare invece incompatibile con i valori fondativi dei diritti con verità-mv.

Ecco, dunque, una terza conclusione: tutti i Problemi che ho sin qui nominati si traducono in un problema di metodo: [trovare il metodo che combina correttamente ogni cosa alla sua verità, qualitativamente intesa]-mv. Infatti, le numerose concezioni di “verità” sin qui singolarmente professate dai teorici della verità, da Parmenide sino ai nostri giorni, non sembrano affatto riconducibili o riducibili l’una all’altra. Così, nella vita comune, come nelle sedi decisionali o giudiziali, cognitive o deliberative, ideali o pratiche (…) esse per lo più collidono tra loro.

Al punto che l’essere umano (e soprattutto l’umanoide) o non ricorre affatto alla verità o, se vi ricorre, sceglie, tra “le” verità filosofiche, “la” (sua) verità. Ma lo fa in modo imperscrutabile, seguendo la via dell’arbitrio, dell’ambiguità o della vaghezza, dunque, in modo soggettivo, deterministico o casuale, comunque incontrollabile. Cosa che accade anche all’essere umano che prova o motiva usando il linguaggio naturale e all’umanoide che prova o motiva usando il linguaggio correlazionale.

Da tutto ciò sorgono le ragioni di questa ricerca ormai ventennale. Tipizzare, ordinando in modo isometrico, formale, logico-matematico e, al contempo, senza nascondimento, le norme d’uso di sé stesse-mv delle verità poste all’interno dell’ampio spettro concettuale fornito dalla filosofia e costruire le categorie delle verità-mv attraverso fattori principali o mediante altre analoghe tecniche tassonomiche [6]. Più in dettaglio, rovesciare i metodi classici di approccio monistico al «Problema della verità»; ricostruire la natura tipologica o insiemistica del concetto filosofico di verità; identificare entro un quadro logico formale i tipi o gli insiemi delle verità-mv e associare a essi, mediante determinanti analogiche, i tipi o gli insiemi di verità matematiche-mv.

Così facendo, l’ipotesi-mv giunge a delineare un sistema formale, relativamente chiuso, di indici di verità-mv e di codici di verità-mv. Ecco, dunque, una quarta conclusione: [gli indici di verità-mv e i codici di verità-mv sono operatori essenziali del pensiero e del linguaggio umano o umanoide, così come delle relazioni tra cose, ivi incluso il diritto]-mv. Dunque, essi sono anche operatori essenziali della prova-mv e della motivazione-mv.

4. Il codice Versiglioni 2.0

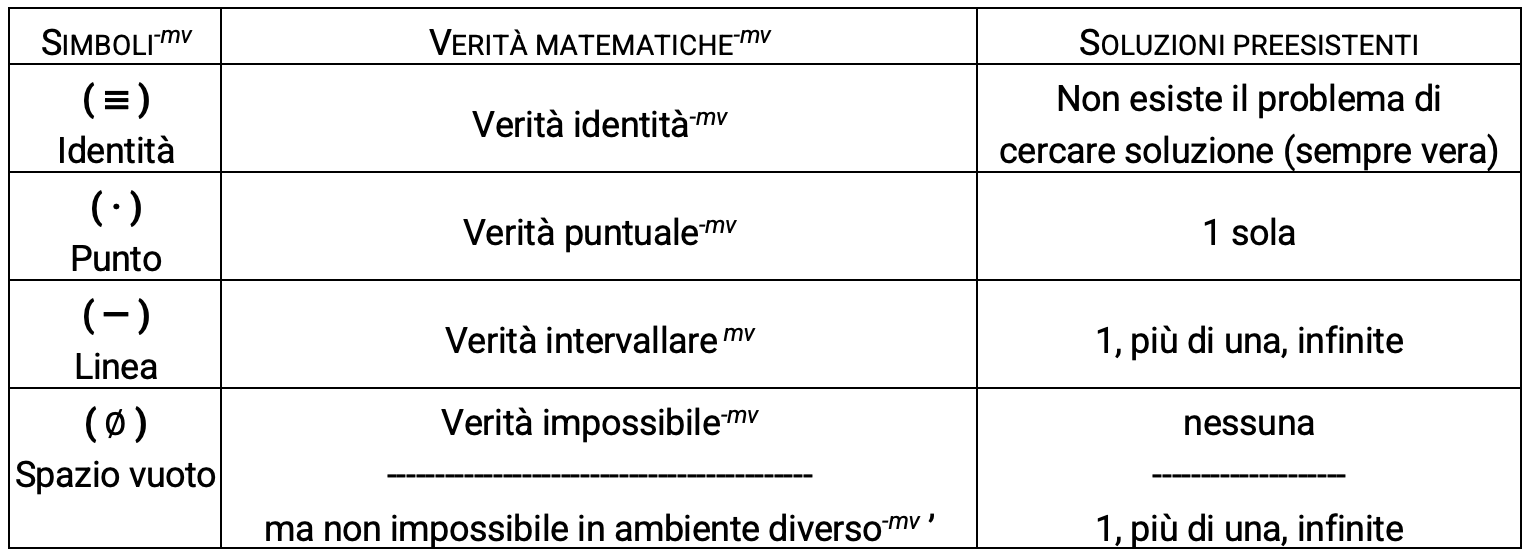

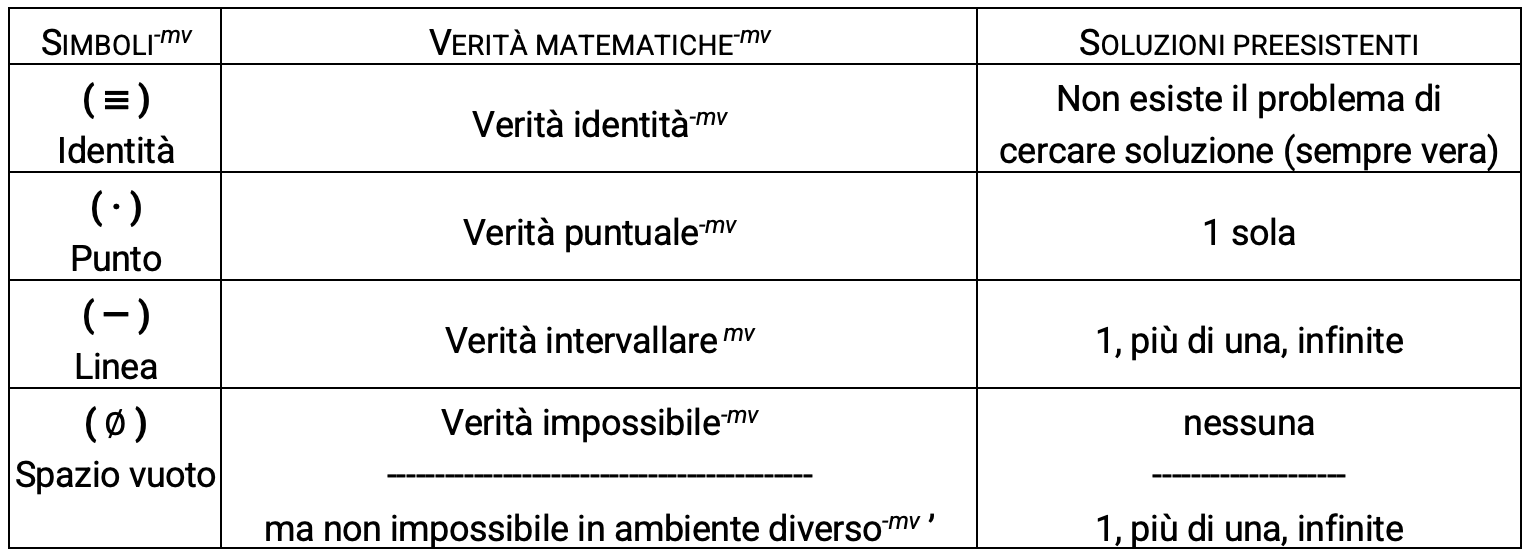

Un’immagine tabellare del diritto matematico-mv così ottenuto può forse essere utile per farsi un’idea.

Ecco, dunque, un paio di tabelle che sono parte della ben più ampia grammatica-mv prodotta dal codice Versiglioni.

Tabella 1 - Verità matematiche-mv (linguaggio a verità aumentata-mv)

Tabella 2 – Verità filosofiche (dal linguaggio naturale al linguaggio a verità aumentata-mv)

Rinviando per eventuali approfondimenti al sito https://marcoversiglioni.it o al sito https://dirittomatematico.it, se tuttavia si osserva l’ultima colonna della tabella 2, essa dimostra chiaramente che il codice Versiglioni rispetta, nel senso che recepisce, l’ampissimo pluralismo di idee e concezioni elaborate nei millenni riguardo alla verità. Infatti, identità, corrispondenza, coerenza e consenso costituiscono tipi di verità offerti dalla storia della filosofia e della letteratura, umanistica e scientifica. Tuttavia, questa ipotesi innova rispetto a ogni altra ipotesi, perché non si limita a elaborare una concezione nuova di verità, ma trova, decodifica-mv e codifica-mv un meta-codice-mv, ossia, appunto, una grammatica superiore de le-verità-mv , che ne tipizza i criteri, ne governa la convivenza, ne disciplina gli statuti, ne fissa gli effetti in termini di credibilità o di validità, sempre indicando (soltanto) il metodo-mv, tanto delle regole astratte e generali, quanto delle loro attuazioni concrete e speciali.

In effetti, poste in disparte le impostazioni scettiche o deflazioniste, la ricerca assume che le principali tradizioni colgano tutte aspetti parzialmente condivisibili del fenomeno della conoscenza e della comunicazione umana e della relazionalità tra cose, così come del fenomeno giuridico, tant’è che, ad esempio, questo è qui così descritto: Qual. [il diritto è una famiglia di insiemi retta dal perenne mutevole combinamento di differenti tipi di verità e di falsità o di assenze di verità-mv]

Più in generale, la vista di queste tabelle dovrebbe trasmettere da sé almeno il senso della funzione del codice Versiglioni 2.0 (che risale al 2020).

Tuttavia, per agevolare la comunicazione, fornirò una qualificazione del codice-mv che descrive il suo ambito di esistenza e di applicazione affinché si possa meglio intuire che tale codice verte soltanto sul metodo-mv della prova-mv e della motivazione-mv.

Qual. {il codice Versiglioni è un meta-codice del metodo del pensare, del comunicare e del vivere dell’essere umano (umanità) o dell’umanoide (umanoidità) che consente di affrontare il «Problema della verità» di qualunque cosa (cosicità,, dirittocità, provabilità, motivazionalità..) attraverso un algoritmo (rectius: una norma d’uso di sé) di natura logico-matematica}-mv.

In concreto il codice-mv funziona e produce un proprio output codificato-mv di natura legistica (ad es., una legge con verità-mv)[7] o di natura attuativa (ad es., una sentenza con verità-mv )[8].

Dunque, un meta-codice che, a differenza dell’Intelligenza artificiale, non si pone l’illusione di produrre ogni volta “la” soluzione di merito. Un meta-codice, perciò particolarmente utile alla prova-mv o alla motivazione-mv perché in grado di codificare-mv, ogni volta, il metodomatematicamente corretto-mv o la direzione geometricamente corretta-mv per trovare la soluzione di merito (a prescindere dal se, poi, la si trovi o meno, a prescindere, cioè, dal fatto che la soluzione trovata sia vera-mv o falsa-mv).

In effetti, in sintesi estrema, nient’altro che il codice-mv che:

Def. [dà al dado la sua chiave, alla vite il suo cacciavite, alla non controvertibilità la sua razionalità, alla controvertibilità la sua ragionevolezza]-mv.

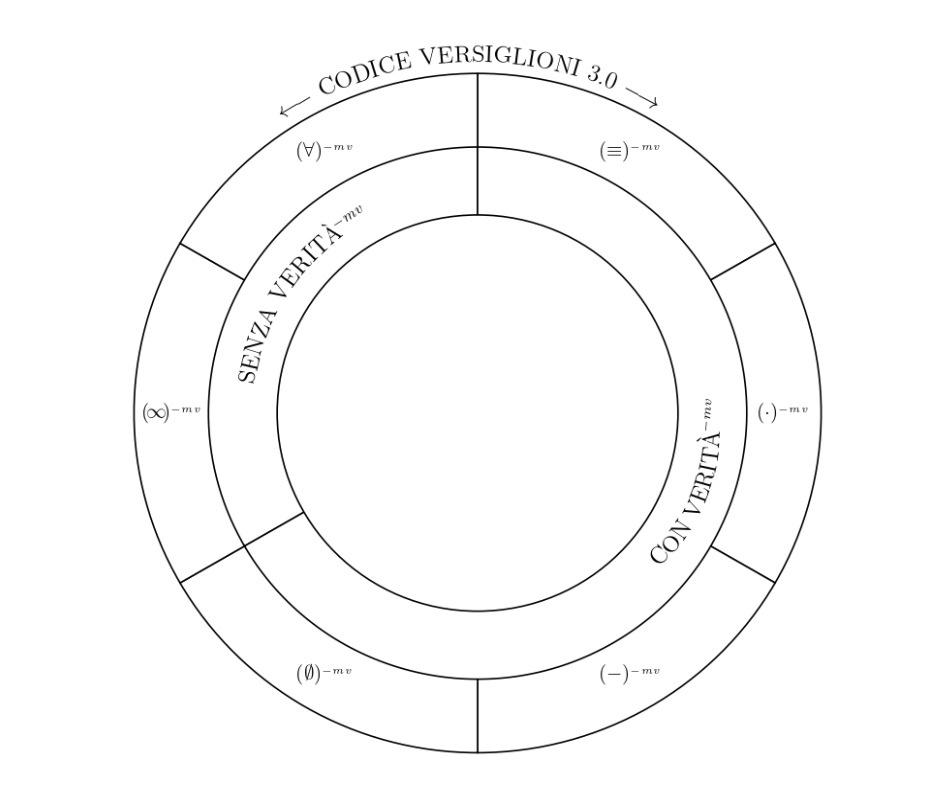

5. Il codice Versiglioni 3.0 (anticipazione)

Come si è potuto notare, il codice Versiglioni 2.0, pur trovando premessa di sé nella distinzione tra diritti con verità-mv e diritti senza verità-mv, è tuttavia, almeno positivamente, dedicato ai diritti con verità-mv. In realtà, Qual.: {un codice che intendesse comprendere e spiegare tutto ciò che chiamiamo sinteticamente diritto dovrebbe essere astrattamente idoneo a raccogliere in sé e a spiegare da sé quel ‘tutto’, così come quel ‘punto’, che è necessario a un codice che implichi unità e pluralità[9]}-mv. Dunque, dovrebbe poter funzionare efficacemente sia se la cosa fosse senza verità-mv, sia se la cosa fosse con verità-mv.

Proprio alla luce di questa esigenza, posta prima di tutto dal vero Metodo scientifico, ho recentemente completato la versione 3.0 del codice Versiglioni. Si tratta di un sistema chiuso e universale (immaginabile geometricamente come un cerchio o una sfera) in grado di comprendere e spiegare l’orientamento o il disorientamento, l’attrazione o la repulsione, l’appartenenza o la non appartenenza etc.: in sintesi, Qual. [un codice di computazione quantistica, logica o illogica, a base qualitativa]-mv.

Più in dettaglio, un codice capace di sistemare e spiegare anche cose senza verità-mv quali sono le cose frutto di arbitrio o di libero arbitrio (ad esempio le funzioni ordinanti o imperative) o le cose casuali (ad esempio, l’imperscrutabile correlazione che normalmente si trova tra un altissimo numero di elementi tra loro eterogenei, che è carattere fondativo dell’intelligenza artificiale).

Dell’immagine di questa nuova versione 3.0 del Codice Versiglioni (che forma oggetto di una monografia di prossima pubblicazione), fornisco qui l’anteprima.

Per ciò che concerne il diritto-mv, questa versione del codice Versiglioni produce sempre un output di validità/invalidità metodologica-mv, sia che lo si usi per creare il diritto-mv, sia che lo si usi per applicare il diritto (dunque per provare e motivare), sia esso un diritto-mv a forma costituzionalizzata e multilivello (con verità-mv), sia esso un diritto a forma autoritaria e mono livello (senza verità-mv). Il codice Versiglioni 3.0 è un meta-codice-mv degli indici e dei codici di verità-mv che offre alla scelta di metodo una piattaforma, meta-logica o meta-normativa, di natura essenzialmente pratica.

Questa piattaforma è capace di integrare (senza confonderle) e gestire (con metodo matematico-mv) le tradizionali dimensioni formali, assiologiche e/o epistemiche che concorrono alla produzione di qualunque discorso o ragionamento umano, compreso quello giuridico, cosìcome di qualsiasi relazione tra cose ovvero tra esseri umani, umanoidi e cose.

6. Conclusione

Il Linguaggio a verità aumentata-mv è il linguaggio che incorpora contenuti e veicoli che sono indispensabili alla prova-mv e alla motivazione-mv (intese, entrambe, come cose-mv non coincidenti, rispettivamente, con la prova e la motivazione espresse con linguaggio naturale). Tale linguaggio-mv è il prodotto di un algoritmo ossia di un codice denominato codice Versiglioni.