GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

Prova-mv, motivazione-mv e linguaggio a verità aumentata-mv[1]

Sommario: 1 Ragioni dell’apice-mv - 2. Le cose-mv che possono formare oggetto di prova-mv o di motivazione-mv - 3. Il metodo matematico-mv della prova-mv e della motivazione-mv (la norma d’uso di sé-mv) – 4. Il codice Versiglioni 2.0. - 5. Il codice Versiglioni 3.0 (anticipazione) - 6. Conclusione.

1. Ragioni dell’apice-mv

Il titolo della relazione Prova-mv, motivazione-mv e linguaggio a verità aumentata-mv suggerisce di porre un cenno preliminare alle ragioni dell’apice (-mv). L’economia di questo intervento non consente di illustrare il linguaggio a verità aumentata-mv[2], le sue ragioni esistenziali, la sua tassonomia, le sue nomenclature, i suoi simboli matematici e i suoi segni (tra i quali, appunto si pone anche l’apice-mv).

Posso però evidenziare che le lettere m e v identificano casualmente l’inventore. Come dirò, le funzioni di quelle lettere sono invece concettuali, linguistiche e in-formatiche[3].

In effetti, e vengo al tema odierno, è noto che il «Problema della prova» e il «Problema della motivazione» intersecano il «Problema del giudizio» che interseca il «Problema della verità» che, a sua volta, interseca il «Problema del linguaggio». L’ipotesi che propongo è che i problemi giuridici, ivi inclusi quelli della prova e della motivazione, tendono a divenire dilemmi o drammi, come racconta la letteratura, anche perché sono affrontati con linguaggio naturale. In effetti, il linguaggio naturale è tendenzialmente assolutizzante e tale peculiarità crea conflitto.

Tra l’altro, iniziando a incamminarmi nell’irto sentiero tracciato per questo contributo, il linguaggio naturale non è compatibile con un nuovo concetto di diritto che (con linguaggio a verità aumentata-mv) chiamo diritto-mv, e che è diverso dal concetto tradizionale che (con linguaggio naturale) tutti chiamano diritto. Questo perché il diritto-mv [è costituito da una famiglia di insiemi a struttura tipologica, ossia da strutture concettuali e linguistiche necessariamente relazionali]-mv [4]. In breve, diritto e diritto-mv sono due cose tra loro simili ma non coincidenti o uguali. Ad esempio, mentre diritto è diritto, ossia termine aleticamente assoluto, diritto-mv è invece termine aleticamente relativo, in quanto diritto-mv può essere diritto con verità-mv o diritto senza verità-mv [5]. Analogo è il rapporto che corre tra prova e prova-mv, motivazione e motivazione-mv.

Più in dettaglio, l’uso della parola prova (al naturale) implica il dilemma che dietro quella parola possano annidarsi concetti tra loro esistenzialmente dissimili, ovvero qualitativamente o quantitativamente differenti. Questo dilemma terminologico è fonte di incertezza o di soggezione, e insorge in chiunque affronti, ovunque e in ogni tempo, qualunque problema giuridico mediante linguaggio naturale (come fa l’essere umano) o, similmente, mediante linguaggio correlazionale (come fa l’umanoide). Insomma, i termini giuridici espressi da ogni essere umano con linguaggio naturale sono fortemente ambigui, vaghi, equivoci, incerti, in uno, arbitrari. Talvolta, addirittura, frutto di libero arbitrio. Lo stesso capita all’umanoide. Da ciò, l’ipotesi di conferire al comunicare-mv (ma anche al pensare-mv, come dirò tra breve) nuove forme-mv, nuovi segni-mv, nuovi suoni-mv, all’uopo codificate-mv e identificate, post codificazione-mv, dall’apice-mv.

2. Le cose-mv che possono formare oggetto di prova-mv o di motivazione-mv

Fatta questa doverosa premessa linguistica, mi accingo ora a trattare i concetti oggetto di esame.

Vorrei segnare almeno un paio delle numerose differenze che corrono tra prova e prova-mv, nonché tra motivazione e motivazione-mv.

In primo luogo, ed è questa una delle più importanti novità dell’ipotesi che propongo, chi si accinge a provare o a motivare deve-mv, prima di tutto, qualificare le cose-mv o, meglio, il tipo aletico delle cose-mv, che possono formare oggetto della prova-mv o della motivazione-mv.

In effetti, ragionando o comunicando naturalmente, non c’è pensiero o atto linguistico, concetto o parola, conoscenza o comunicazione, giudizio o comando, la cui prova o la cui motivazione non ponga da millenni il problema della “sua” verità. Verità che, intanto, con linguaggio ibrido, può essere così qualificata: Qual. {La verità (in senso naturale) è una proprietà possibile, positiva o negativa, ma non necessaria, perché suscettibile di assenza}-mv.

Tanto che, la filosofia classica ha distinto tra cose delle quali è predicabile la verità e cose delle quali, invece, non è predicabile la verità. Ma molti filosofi hanno sin dall’antichità osservato e osservano tuttora che, anche laddove fosse davvero «figlia del tempo», la verità nulla aggiungerebbe e nulla toglierebbe a ciò che l’essere umano (e oggi l’umanoide) osserva alla luce di essa. Più in dettaglio, varie correnti di pensiero sostengono – in modo a mio avviso non condivisibile – che, generalmente, “le cose sono così come sono”, a prescindere da tale asserita proprietà.

Vien da pensare, perciò, che, forse, anche per tale motivo, la parola verità sia così raramente usata nei manuali giuridici, nelle sentenze o nei provvedimenti amministrativi. In effetti, almeno in termini naturali, persino ciò che tutti chiamano diritto è cosa tradizionalmente considerata “essere, così com’è”, vale a dire come data dall’autorità, a prescindere, cioè, dalla sua verità.

Tesi questa - appunto assolutizzante - che, invece, è sempre sembrata obiettivamente non condivisibile, in specie a partire dal secondo dopoguerra mondiale. In effetti, almeno nel così detto “occidente”, da molti decenni: [la validità del diritto dipende, in modo necessario, dalla sua attitudine a rendere vera la relazione tra sé e un parametro relazionale di verità, sia esso costituzionale, europeo o internazionale]-mv.

Ciò significa che, per forza di cose, esiste diritto con verità-mv, e che tale diritto (cui fa da complemento al diritto senza verità-mv) qualifica cose-mv suscettibili di divenire oggetto di prova-mv o di motivazione-mv [enti o entità materiali o immateriali, viventi o non viventi, naturali o non naturali, spirituali o non spirituali, razionali o non razionali e così, ad esempio, pensieri o atti linguistici, conoscenze o comunicazioni, norme o leggi, giudizi o comandi e altre non numerabili simili cose]-mv.

Perciò, una prima conclusione è che le cose oggetto di prova sono diverse dalle cose-mv oggetto di prova-mv. Corollario ne è che è rilevante ed efficace sia la funzione concettuale, sia la funzione semantica dell’apice -mv.

Una seconda conclusione è che la distinzione tra diritto con verità-mv e diritto senza verità-mv implica anche un nuovo ambito di esistenza della prova-mv, che include anche la prova-mv del diritto-mv. Infatti, la prova-mv, diversamente dalla prova, non opera soltanto nel diritto, ossianei fatti-mv delle sue attuazioni concrete. In definitiva, questa proprietà mentre appartiene alla prova-mv, non appartiene invece alla prova. Analoga conclusione può ricavarsi per la distinzione tra motivazione e motivazione-mv.

3. Il metodo matematico-mv della prova-mv e della motivazione-mv (la norma d’uso di sé-mv)

In secondo luogo, vorrei occuparmi del carattere funzionale, ossia dinamico, che il linguaggio a verità aumentata-mv associa al termine prova-mv e al termine motivazione-mv.

Si tratta dell’intuizione di fondo che anima l’ipotesi-mv e che sta nel rovesciamento metodologico-mv (scoperto tra il 2005 e il 2007), secondo cui [è la logica della cosa (ossia, la cosicità) che implica la logica della prova o della motivazione e non viceversa]-mv come, invece, per lo più si pensava tradizionalmente e ancora per lo più si pensa.

Questo algoritmo logico è stato poi specificato nel 2020. Nei diritti con verità-mv [tra la logica della cosa (la cosicità) e la logica della prova (la provabilità) o della motivazione (la motivazionalità) esiste una relazione univoca identificabile matematicamente, perciò di volta in volta verificabile come vera o falsa]-mv. Del resto, in ipotesi, proprio la apofanticità-mv del diritto è la proprietà che distingue i diritti con verità-mv, prevalenti nei paesi c.d. “democratici”, dai diritti senza verità-mv, invece prevalenti nei paesi c.d. “non democratici”. Dunque, la verità-mv gioca un ruolo fondamentale, direi imprescindibile, nella società e nell’economia, prima che nell’esperienza giuridica.

D’altra parte, la verità costituisce da sempre il Problema di tutti i problemi. Neppure tradizioni o evoluzioni millenarie sono riuscite a dotare l’essere umano (e oggi l’umanoide) di strumenti idonei a superare o risolvere il «Problema della verità». In specie, quando occorre dare la prova o la motivazione di una cosa-mv. Così, ad esempio, è ancora controverso persino il rapporto che corre tra la verità greca (alétheia = ciò che è) e la verità romana (veritas = ciò che è conforme ovvero veritas = ciò che ha riguardo). Rapporto, questo, la cui obiettiva incertezza è poi ampliata dal fatto che in Italia il lemma verità include singolare e plurale.

La dubbiosità che deriva dal Problema della verità ha sempre condizionato e tutt’ora condiziona in ogni contesto, in specie in quello della prova e della motivazione, il confronto agonistico tra le differenti teorie. A partire dai modi del pensare, dalle forme del ragionamento, dai tipi dei veicoli comunicativi, sino a giungere ai criteri di giudizio, ai canoni interpretativi, agli standard probatori, agli iter logico-motivazionali (…) di ogni operatore giuridico (legislatore, cittadino, giudice, studioso etc).

Per esemplificare, si pensi ai dilemmi: verità formale o verità sostanziale? Verità certa o verità probabile? Verità identità o verità corrispondenza? Verità coerenza o verità consenso? Verità fattuale o verità giuridica? Verità materiale o verità processuale? O, ancor prima, a che può servire la verità, se non è di questo mondo? La verità è solo un mito? O piuttosto è un orizzonte, non raggiungibile ma utile?

Dilemmi che si pongono identicamente per la prova o per la motivazione: prova formale o prova sostanziale? Prova statistica o prova retorica? E così via dicendo. Dilemmi, più in generale, che sorgono quotidianamente ogni volta che l’essere umano (o l’umanoide) è tenuto a “dire la verità”, o perché si impegna volontariamente a farlo o perché deve farlo.

Così, nella prospettiva pluralista, non negazionista, non deflazionista e non monista che questa ipotesi-mv adotta (e che la rende anche per questo falsificabile) tutto ciò implica porre a sé stessi innanzi tutto l’interrogativo: quale verità? E non già l’interrogativo: quanta verità?Infatti, quest’ultimo interrogativo che ancora molti teorici si pongono, così come fa l’intelligenza artificiale, appare invece incompatibile con i valori fondativi dei diritti con verità-mv.

Ecco, dunque, una terza conclusione: tutti i Problemi che ho sin qui nominati si traducono in un problema di metodo: [trovare il metodo che combina correttamente ogni cosa alla sua verità, qualitativamente intesa]-mv. Infatti, le numerose concezioni di “verità” sin qui singolarmente professate dai teorici della verità, da Parmenide sino ai nostri giorni, non sembrano affatto riconducibili o riducibili l’una all’altra. Così, nella vita comune, come nelle sedi decisionali o giudiziali, cognitive o deliberative, ideali o pratiche (…) esse per lo più collidono tra loro.

Al punto che l’essere umano (e soprattutto l’umanoide) o non ricorre affatto alla verità o, se vi ricorre, sceglie, tra “le” verità filosofiche, “la” (sua) verità. Ma lo fa in modo imperscrutabile, seguendo la via dell’arbitrio, dell’ambiguità o della vaghezza, dunque, in modo soggettivo, deterministico o casuale, comunque incontrollabile. Cosa che accade anche all’essere umano che prova o motiva usando il linguaggio naturale e all’umanoide che prova o motiva usando il linguaggio correlazionale.

Da tutto ciò sorgono le ragioni di questa ricerca ormai ventennale. Tipizzare, ordinando in modo isometrico, formale, logico-matematico e, al contempo, senza nascondimento, le norme d’uso di sé stesse-mv delle verità poste all’interno dell’ampio spettro concettuale fornito dalla filosofia e costruire le categorie delle verità-mv attraverso fattori principali o mediante altre analoghe tecniche tassonomiche [6]. Più in dettaglio, rovesciare i metodi classici di approccio monistico al «Problema della verità»; ricostruire la natura tipologica o insiemistica del concetto filosofico di verità; identificare entro un quadro logico formale i tipi o gli insiemi delle verità-mv e associare a essi, mediante determinanti analogiche, i tipi o gli insiemi di verità matematiche-mv.

Così facendo, l’ipotesi-mv giunge a delineare un sistema formale, relativamente chiuso, di indici di verità-mv e di codici di verità-mv. Ecco, dunque, una quarta conclusione: [gli indici di verità-mv e i codici di verità-mv sono operatori essenziali del pensiero e del linguaggio umano o umanoide, così come delle relazioni tra cose, ivi incluso il diritto]-mv. Dunque, essi sono anche operatori essenziali della prova-mv e della motivazione-mv.

4. Il codice Versiglioni 2.0

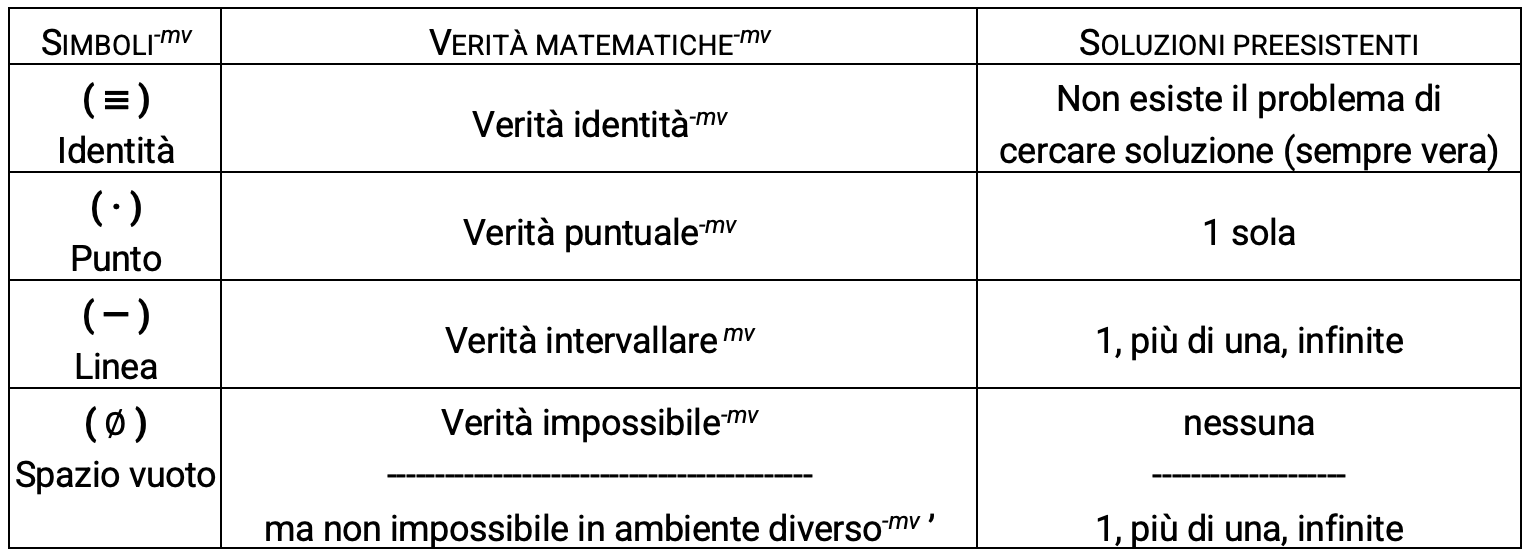

Un’immagine tabellare del diritto matematico-mv così ottenuto può forse essere utile per farsi un’idea.

Ecco, dunque, un paio di tabelle che sono parte della ben più ampia grammatica-mv prodotta dal codice Versiglioni.

Tabella 1 - Verità matematiche-mv (linguaggio a verità aumentata-mv)

Tabella 2 – Verità filosofiche (dal linguaggio naturale al linguaggio a verità aumentata-mv)

Rinviando per eventuali approfondimenti al sito https://marcoversiglioni.it o al sito https://dirittomatematico.it, se tuttavia si osserva l’ultima colonna della tabella 2, essa dimostra chiaramente che il codice Versiglioni rispetta, nel senso che recepisce, l’ampissimo pluralismo di idee e concezioni elaborate nei millenni riguardo alla verità. Infatti, identità, corrispondenza, coerenza e consenso costituiscono tipi di verità offerti dalla storia della filosofia e della letteratura, umanistica e scientifica. Tuttavia, questa ipotesi innova rispetto a ogni altra ipotesi, perché non si limita a elaborare una concezione nuova di verità, ma trova, decodifica-mv e codifica-mv un meta-codice-mv, ossia, appunto, una grammatica superiore de le-verità-mv , che ne tipizza i criteri, ne governa la convivenza, ne disciplina gli statuti, ne fissa gli effetti in termini di credibilità o di validità, sempre indicando (soltanto) il metodo-mv, tanto delle regole astratte e generali, quanto delle loro attuazioni concrete e speciali.

In effetti, poste in disparte le impostazioni scettiche o deflazioniste, la ricerca assume che le principali tradizioni colgano tutte aspetti parzialmente condivisibili del fenomeno della conoscenza e della comunicazione umana e della relazionalità tra cose, così come del fenomeno giuridico, tant’è che, ad esempio, questo è qui così descritto: Qual. [il diritto è una famiglia di insiemi retta dal perenne mutevole combinamento di differenti tipi di verità e di falsità o di assenze di verità-mv]

Più in generale, la vista di queste tabelle dovrebbe trasmettere da sé almeno il senso della funzione del codice Versiglioni 2.0 (che risale al 2020).

Tuttavia, per agevolare la comunicazione, fornirò una qualificazione del codice-mv che descrive il suo ambito di esistenza e di applicazione affinché si possa meglio intuire che tale codice verte soltanto sul metodo-mv della prova-mv e della motivazione-mv.

Qual. {il codice Versiglioni è un meta-codice del metodo del pensare, del comunicare e del vivere dell’essere umano (umanità) o dell’umanoide (umanoidità) che consente di affrontare il «Problema della verità» di qualunque cosa (cosicità,, dirittocità, provabilità, motivazionalità..) attraverso un algoritmo (rectius: una norma d’uso di sé) di natura logico-matematica}-mv.

In concreto il codice-mv funziona e produce un proprio output codificato-mv di natura legistica (ad es., una legge con verità-mv)[7] o di natura attuativa (ad es., una sentenza con verità-mv )[8].

Dunque, un meta-codice che, a differenza dell’Intelligenza artificiale, non si pone l’illusione di produrre ogni volta “la” soluzione di merito. Un meta-codice, perciò particolarmente utile alla prova-mv o alla motivazione-mv perché in grado di codificare-mv, ogni volta, il metodomatematicamente corretto-mv o la direzione geometricamente corretta-mv per trovare la soluzione di merito (a prescindere dal se, poi, la si trovi o meno, a prescindere, cioè, dal fatto che la soluzione trovata sia vera-mv o falsa-mv).

In effetti, in sintesi estrema, nient’altro che il codice-mv che:

Def. [dà al dado la sua chiave, alla vite il suo cacciavite, alla non controvertibilità la sua razionalità, alla controvertibilità la sua ragionevolezza]-mv.

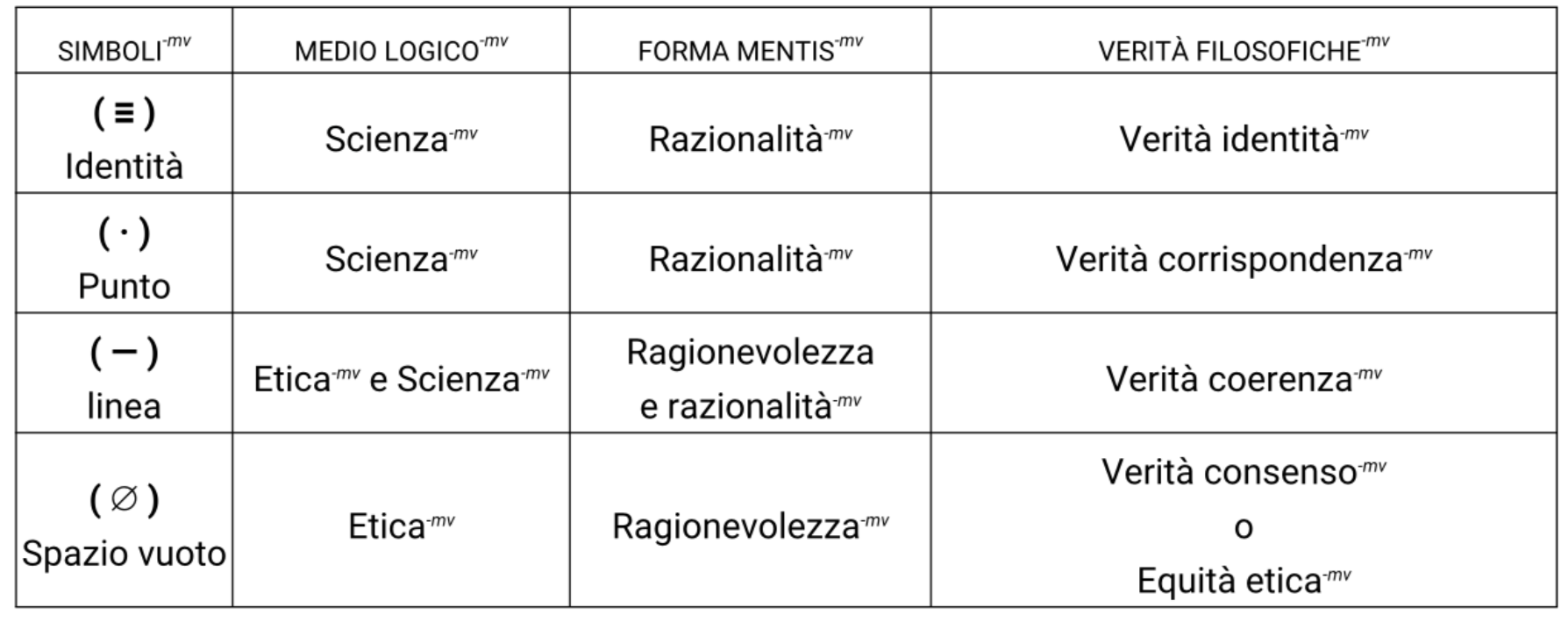

5. Il codice Versiglioni 3.0 (anticipazione)

Come si è potuto notare, il codice Versiglioni 2.0, pur trovando premessa di sé nella distinzione tra diritti con verità-mv e diritti senza verità-mv, è tuttavia, almeno positivamente, dedicato ai diritti con verità-mv. In realtà, Qual.: {un codice che intendesse comprendere e spiegare tutto ciò che chiamiamo sinteticamente diritto dovrebbe essere astrattamente idoneo a raccogliere in sé e a spiegare da sé quel ‘tutto’, così come quel ‘punto’, che è necessario a un codice che implichi unità e pluralità[9]}-mv. Dunque, dovrebbe poter funzionare efficacemente sia se la cosa fosse senza verità-mv, sia se la cosa fosse con verità-mv.

Proprio alla luce di questa esigenza, posta prima di tutto dal vero Metodo scientifico, ho recentemente completato la versione 3.0 del codice Versiglioni. Si tratta di un sistema chiuso e universale (immaginabile geometricamente come un cerchio o una sfera) in grado di comprendere e spiegare l’orientamento o il disorientamento, l’attrazione o la repulsione, l’appartenenza o la non appartenenza etc.: in sintesi, Qual. [un codice di computazione quantistica, logica o illogica, a base qualitativa]-mv.

Più in dettaglio, un codice capace di sistemare e spiegare anche cose senza verità-mv quali sono le cose frutto di arbitrio o di libero arbitrio (ad esempio le funzioni ordinanti o imperative) o le cose casuali (ad esempio, l’imperscrutabile correlazione che normalmente si trova tra un altissimo numero di elementi tra loro eterogenei, che è carattere fondativo dell’intelligenza artificiale).

Dell’immagine di questa nuova versione 3.0 del Codice Versiglioni (che forma oggetto di una monografia di prossima pubblicazione), fornisco qui l’anteprima.

Per ciò che concerne il diritto-mv, questa versione del codice Versiglioni produce sempre un output di validità/invalidità metodologica-mv, sia che lo si usi per creare il diritto-mv, sia che lo si usi per applicare il diritto (dunque per provare e motivare), sia esso un diritto-mv a forma costituzionalizzata e multilivello (con verità-mv), sia esso un diritto a forma autoritaria e mono livello (senza verità-mv). Il codice Versiglioni 3.0 è un meta-codice-mv degli indici e dei codici di verità-mv che offre alla scelta di metodo una piattaforma, meta-logica o meta-normativa, di natura essenzialmente pratica.

Questa piattaforma è capace di integrare (senza confonderle) e gestire (con metodo matematico-mv) le tradizionali dimensioni formali, assiologiche e/o epistemiche che concorrono alla produzione di qualunque discorso o ragionamento umano, compreso quello giuridico, cosìcome di qualsiasi relazione tra cose ovvero tra esseri umani, umanoidi e cose.

6. Conclusione

Il Linguaggio a verità aumentata-mv è il linguaggio che incorpora contenuti e veicoli che sono indispensabili alla prova-mv e alla motivazione-mv (intese, entrambe, come cose-mv non coincidenti, rispettivamente, con la prova e la motivazione espresse con linguaggio naturale). Tale linguaggio-mv è il prodotto di un algoritmo ossia di un codice denominato codice Versiglioni.

Il codice Versiglioni non coltiva il mito tradizionale fatto di classifiche metodologiche, di regole di priorità o di standard di giustificazione che stabiliscano quando e come un codice di verità prevalga sugli altri, e quali oneri argomentativi gravino sull’interprete che intenda discostarsene, addirittura soppesando probabilisticamente le capacità aletiche attribuite ai vari codici in modo almeno deterministico. Via, questa, che è stata tentata fin dagli albori dell’esperienza umana, ivi inclusa quella giuridica, ma che a questa lunga ricerca è sempre apparsa e continua ad apparire illusoria, anche alla luce dei tratti che caratterizzano i linguaggi informatici odierni, in specie se prodotti dall’intelligenza artificiale.

A differenza di quanto sovente accaduto in passato, la novità del modello-mv che qui si propone non sta tanto in una nuova, ennesima, ipotesi sul concetto unitario di verità (e dunque di prova o di motivazione) ritenuta soggettivamente preferibile o logicamente più efficiente rispetto alle precedenti. La novità del modello-mv sta invece nel proporre una grammatica di reciproca e condivisa sostituzione e, al tempo stesso, di convivenza tra linguaggi di verità differenti ma iso-ordinati e funzionalmente equivalenti o equipollenti sia sul piano aletico, sia sul piano probatorio o motivazionale.

Una matrice pratica di priorità metodologica, che impedisce sia il formalismo esasperato, sia il valorialismo senza vincoli, che ricorda all’homo di possedere in sé (e dunque usare) un algoritmo-mv che, come una bussola-mv, segna la direzione metodologica del pensiero o della comunicazione, dell’esperimento o dell’argomento ovvero, persino, del sofismo meramente persuasivo.

Un algoritmo che rende possibile alle cose-mv di relazionarsi in modo innato con tutto ciò che le circonda o che ognuna di esse circonda.

Il codice Versiglioni, in tal senso, non è un nuovo codice di verità che soppianta gli altri, ma un codice dei codici-mv, perciò, un meta-codice-mv, cioè una scienza-mv e/o un’etica-mv regolativa che, attraverso il suo algoritmo (la norma d’uso di sé-mv) governa l’uso dei codici già in campo, anche se diversamente formalizzati e sistemati. In definitiva, l’ipotesi che propongo è che, nel futuro tecnologico (digitale o quantistico) che è probabile attendersi, l’essere umano, se volesse ovunque votarsi alla convivenza e alla pace, dovrebbe scoprire e usare il codice delle verità-mv che è già presente in lui, ma che lui non sa ancora di possedere, codice-mv che è idoneo da sé a consentire, a tutti, di dialogare attivamente a verità aumentata-mv.

Tutto ciò servirebbe a comprendere il linguaggio a verità aumentata-mv di cui dovrebbe essere dotato un nuovo tipo di umanoide (l’umanoide-mv). Sia laddove, ossia nei discorsi con verità-mv, necessita un impegno soggettivo alla verità-mv, sia laddove, ossia nei discorsi senza verità-mv, un tale impegno non necessita.

In conclusione, tornando all’antico da cui ero partito, risalendo cioè al piano etimologico, il codice Versiglioni si propone quale codice delle verità-mv idoneo a decodificare finalmente il legame, altrimenti incerto, tra la concezione della verità come esperienza ontologica relativa a leggi che regolano la natura e la morale, così come tramandata dalla cultura greca (ἀλήθεια) e la concezione della verità come criterio epistemico di giudizio (di conformità o di riguardo) tramandata dalla cultura romana (veritas).

Tutto ciò, lasciando convivere verità e verità-mv, dando a ciascun lemma il suo e ricevendo da ciascun lemma il suo-mv, vicendevolmente, con moto perpetuo. Così che si attuino in modo pacifico e contestualizzato la tradizione e l’evoluzione: dal passato di ἀλήθεια e di veritas, al presente di verità e al futuro, sperato, di verità-mv [la cui perpetua, ma ordinata, mutevolezza pare forse il punto, come il tutto, nel quale si svela la congiunzione tra l’assoluto e il relativo di sé].

[1] Il testo del presente articolo corrisponde al testo della relazione svolta nel corso del Convegno “Prova e motivazione” tenutosi nell’Università di Perugia in data 21 novembre 2025.

[2] Per eventuali approfondimenti, v. M. Versiglioni, Codice Versiglioni e verità aumentata-mv. Una teoria generale del diritto che c’è (e che forse sarà), in Giocare con altri dadi. Giustizia e predittività dell’algoritmo, Torino, 2024, 291 ss. Id., M. Versiglioni, Codice Versiglioni. Dal linguaggio naturale al linguaggio matematico-mv in Il Pensare - Rivista di filosofia, 2023, 393 ss.

[3] In generale, l'apice -mv lavora come un modello architetturale nel software per computer che facilita la separazione dello sviluppo dell'interfaccia utente grafica (GUI), sia tramite un linguaggio di markup che un codice GUI, dallo sviluppo della logica di back-end (il modello), in modo tale che la vista (che comunica con il linguaggio naturale) non dipenda da alcuna piattaforma specifica del modello, anche se è, in realtà, derivazione, applicazione o comunque parte del modello (che invece comunica con linguaggio informatico). Più precisamente, l'apice -mv funge da intermediario tra il lemma, il termine, la frase, l'espressione, il concetto (naturalmente visibile) ecc. e il modello linguistico (non naturalmente visibile), che, nel nostro caso, cioè in ambito giuridico, è costituito da un insieme linguistico matematico chiamato diritto-mv o diritto matematico-mv, i cui singoli elementi sono definiti o qualificati dal codice Versiglioni. D'altra parte, l'apice -mv inverte la modalità d'uso classica (che avrebbe dovuto portare al diverso apice -vm); ma fortuna vuole che si possa creare un unicum che, anche per evitare confusione, identifichi l'invenzione con le rispettive lettere iniziali del nome e cognome dell'autore (appunto, M e V).

[4] Per evitare l’insorgere di eccessive ridondanze, l’apice (-mv) è usato quando necessario od opportuno e, comunque, nelle [definizioni] e nelle {qualificazioni} viene collocato solo sulla parentesi chiusa, anche quando la frase tra parentesi contiene termini o espressioni, concetti o strumenti, che, se usati singolarmente, sarebbero stati taggati con l’apice-mv.

[5] Per eventuali approfondimenti relativamente a questa ipotesi ricostruttiva di ciò che comunemente chiamiamo diritto, si propone il rinvio a M. Versiglioni,Diritto matematico-mv. Diritto Con verità-mv e Diritto Senza Verità-mv, Pisa, 2020, passim

[6] Esigenza manifestata inizialmente nella ricerca dedicata alla nozione tipologica dell’interpretazione, ossia M. Versiglioni, L’interpello nel diritto tributario, Perugia, 2005 e poi proseguita nella ricerca dedicata alla nozione tipologica della prova, Id., Prova e studi di settore, Milano, 2007. Fonti, queste, oggi liberamente consultabili nel sito https://marcoversiglioni.it.

[7] Come esempio di applicazione pratica del Codice Versiglioni in sede legistica può eventualmente vedersi M. Versiglioni, Appunti sul processo matematico-mv: l’accordo giudiziale-mv in giusmatematichese-mv, in Riv. tel. dir. trib., 2020; Id., Accordo matematico e sentenza matematica tra complementarità, equivalenza e alternatività, in Unità e pluralità del sapere giuridico, 2022, 109.

[8] Come esempio di applicazione pratica del Codice Versiglioni in sede giudiziale (o applicativa del diritto) può eventualmente vedersi M. Versiglioni, Abuso del diritto. Logica e Costituzione, Pisa, 2016 o, tra gli altri esempi reperibili nel sito www.dirittomatematico.it, M. Versiglioni, Dirittomatematico.it. L’algoritmo del dovere di contraddittorio preventivo, in Riv. tel. dir. trib., 2019.

[9] Per la dimostrazione pratica di questa attitudine, con riferimento alla legislazione sugli accordi complementari di cui alla recente riforma Cartabia, ossia per un’applicazione del criterio scientifico che passa per l’unione dell’affermazione e della negazione, v. Versiglioni, Accordo matematico e sentenza matematica, cit., p. 114 ss.

Immagine: particolare da René Magritte, La firma in bianco, 1965.

Il rapporto tra ricorso al mercato e affidamento in house: un’interpretazione degli artt. 14 e 17 del Testo Unico dei Servizi Pubblici Locali, decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (nota a sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, sez. I, sentenza n. 230 del 2025)

di Lorenzo Ferretti

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Servizi pubblici locali e in house providing: il TAR Marche ribadisce la preferenza per il ricorso al mercato – 3. Gerarchia tra i modelli di gestione: la rigorosa posizione dell’AGCM. – 4. Conclusioni

1. Introduzione

L’evoluzione della disciplina in materia di affidamento dei servizi pubblici locali continua a sollevare questioni non solo tecniche, ma anche di organicità del diritto positivo, specialmente con riferimento al modello dell’in house providing, oggetto della pronuncia del TAR Marche in commento. Il caso affrontato – l’annullamento della delibera con cui l’ATA ATO 2 di Ancona aveva optato per l’affidamento diretto del servizio di gestione dei rifiuti – si colloca in un contesto di persistente tensione tra autonomia organizzativa degli enti locali, principi concorrenziali e vincoli procedurali[1].

All’interno di tale quadro, merita attenzione l’art. 17 del TUSPL[2], che introduce un onere motivazionale rafforzato con riguardo ai soli affidamenti in house sopra soglia. La scelta legislativa ha suscitato riflessioni in dottrina[3], nella misura in cui sembra presupporre che l’esigenza di un controllo più penetrante sulla deroga al mercato si manifesti unicamente oltre determinate soglie economiche, mentre il principio generale di tutela della concorrenza sembrerebbe suggerire una più ampia considerazione delle motivazioni che giustificano l’affidamento diretto del servizio. L’individuazione di una possibile ratio di tale delimitazione normativa appare, pertanto, un terreno particolarmente interessante per la riflessione esegetica.

La sentenza in commento contribuisce ad arricchire il dibattito, poiché valorizza il ruolo centrale della fase preliminare del procedimento di affidamento, disciplinata dall’art. 14 del d.lgs. n. 201/2022 (TUSPL). È in questo momento che si colloca la scelta del modello di gestione, in cui la relazione istruttoria è chiamata a verificare in termini concreti la rispondenza della soluzione organizzativa all’interesse generale. L’obbligo motivazionale sancito dall’art. 14 assume così una funzione essenziale, ponendosi quale snodo logico attraverso cui valutare la coerenza e la trasparenza dell’azione amministrativa.

La pronuncia offre quindi l’occasione per interrogarsi sul rapporto tra gli oneri motivazionali di cui all’art. 14 e quello ulteriore previsto dall’art. 17, consentendo di ipotizzare un’interpretazione sistematica degli articoli appena menzionati. In quest’ottica, la valutazione comparativa imposta dall’art. 14 potrebbe contribuire a rendere meno netta la distinzione tra affidamenti sopra e sotto soglia, suggerendo la potenziale estensione della giustificazione del mancato ricorso al mercato anche agli affidamenti in house di minore valore economico. La riflessione avviata dalla decisione del TAR Marche sembra dunque porsi in linea con tale possibile ricomposizione sistematica.

In tale prospettiva, l’analisi dell’interpretazione coordinata che deriva dal combinato disposto degli artt. 14 e 17 sembra suggerire una possibile configurazione del modello in house, indipendentemente dalla consistenza economica, come soluzione caratterizzata da un controllo motivazionale di maggiore intensità rispetto ad altre forme di gestione del servizio pubblico locale. L’esame della normativa vigente e delle più recenti tendenze giurisprudenziali, unitamente al ruolo attivo dell’AGCM[4], mostra come l’attenzione nei confronti della giustificazione della scelta in house si stia progressivamente consolidando, lasciando emergere un orientamento che merita di essere ulteriormente approfondito anche alla luce della decisione del TAR Marche.

L’analisi consente, inoltre, di valorizzare il rilievo che assume il principio di concorrenza nell’assetto attuale dei servizi pubblici locali[5]: viene riaffermata la necessità di una istruttoria comparativa effettiva, concreta e trasparente, idonea a dimostrare la rispondenza della scelta all’interesse pubblico e a prevenire approcci motivazionali puramente formali o stereotipati. Nel solco di queste direttrici, la presente nota si propone di offrire una lettura critica della pronuncia, al fine di mettere in luce le principali implicazioni sistemiche e applicative che essa può determinare per il diritto amministrativo dei servizi pubblici locali.

2. Servizi pubblici locali e in house providing: il TAR Marche e il rapporto tra art. 14 e art. 17 TUSPL

Con la sentenza in commento, il TAR Marche ha annullato la delibera n. 16/2024 con cui l’ATA ATO 2 – Ancona aveva disposto l’affidamento in house del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, accogliendo il primo motivo del ricorso proposto da una società mista operante nei settori idrico, ambientale e della distribuzione del gas, che aveva interesse a prendere parte a una eventuale procedura di gara. La doglianza, pur formalmente riferita alla violazione dell’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022, è stata riqualificata dal giudice alla luce dell’art. 14, comma 3, che disciplina la fase preliminare di individuazione della forma gestionale del servizio[6]. Tale disposizione prevede la stesura, da parte dell’ente competente, di una relazione istruttoria preventiva, completa e comparativa tra le diverse modalità astrattamente percorribili (gara, società mista, in house), dalla quale devono emergere in concreto le ragioni della scelta effettuata.

Nel caso di specie, il TAR ha rilevato l’assenza di una valutazione effettiva delle alternative, osservando come la relazione si limitasse a valorizzare l’esperienza dell’attuale gestore (società in house) senza un confronto sostanziale con modelli differenti[7]. In quest’ottica, sono state ritenute non sufficienti anche le argomentazioni legate a sinergie operative o effetti occupazionali, in quanto prive di un supporto analitico e documentale[8]. È stato inoltre ribadito che l’utilizzo di format standard predisposti da ANAC non può sostituire l’obbligo motivazionale imposto dal legislatore[9].

Nel complesso, la pronuncia riafferma la centralità della fase preliminare di individuazione del modello gestionale, evidenziando come, indipendentemente dal modello poi prescelto, l’amministrazione sia vincolata a un’istruttoria reale e comparativa, condizione indefettibile di legittimità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 14 TUSPL.

La decisione fonda, dunque, il proprio dictum sulla violazione dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 201/2022, che regola la fase di individuazione della forma di gestione del servizio, e non sull’art. 17, comma 2, relativo alla fase dell’affidamento in house sopra soglia. Tale lettura consente di approfondire il presunto carattere duale dell’onere motivazionale delineato dal TUSPL, articolato su due livelli: il primo, comune a tutte le modalità di gestione, centrato sulla relazione comparativa ex art. 14[10]; il secondo, specifico per gli affidamenti in housesopra soglia, disciplinato dall’art. 17[11].

La sentenza offre così lo spunto per chiarire la portata sistematica dell’art. 14, applicabile a tutte le forme di gestione e idoneo a proiettare anche sugli affidamenti sotto soglia le logiche motivazionali proprie del diritto eurounitario[12]. La norma impone, infatti, un’analisi comparativa fondata su parametri oggettivi e verificabili, includendo l’individuazione degli obblighi di servizio e dei meccanismi di compensazione economica. Un’istruttoria così rigorosa, prevista per tutte le modalità di gestione, potrebbe indurre a ritenere che il legislatore abbia voluto collocarle su un piano di effettiva equivalenza. Tale equivalenza, tuttavia, è solo apparente[13]: proprio l’estensione della verifica comparativa ex art. 14 a tutte le soluzioni organizzative determina un innalzamento generalizzato del livello di motivazione richiesto, che finisce per incidere in modo più marcato sull’in house.

La scelta di fondare l’annullamento sull’art. 14 e non sull’art. 17 segna, quindi, il punto interpretativo decisivo. Così facendo, il giudice non neutralizza l’onere motivazionale rafforzato previsto per l’in house[14], ma lo anticipa nella fase di scelta del modello gestionale, rendendolo di fatto applicabile anche agli affidamenti sotto soglia. Ne risulta che quella che appare come una parificazione tra modelli gestionali si traduce, in realtà, in una dinamica asimmetrica: il peso della giustificazione richiesta – dimostrare la convenienza del mancato ricorso al mercato – grava esclusivamente sull’in house, mentre le forme che ricorrono al mercato ne sono per definizione esentate. In questo modo, l’art. 14 diventa il veicolo attraverso cui l’onere ex art. 17 si espande oltre i suoi confini originari, trasformando la relazione istruttoria in un presidio di controllo penetrante che condiziona la praticabilità del modello e ne rafforza la subordinazione strutturale.

Particolarmente significativa, in questa prospettiva, è la constatazione per cui l’art. 14 diventa il mezzo attraverso cui le prescrizioni specifiche dell’art. 17 si rendono applicabili anche agli affidamenti in house sotto soglia[15], non già in ragione dell’assenza di una disciplina motivazionale ad essi specificamente dedicata, ma perché la struttura stessa dell’art. 14 ricomprende e anticipa le verifiche richieste dall’art. 17 per gli affidamenti sopra soglia. Ne deriva che le logiche di giustificazione proprie del diritto euro-unitario si proiettano fisiologicamente anche sugli affidamenti sotto soglia.

La relazione olistica tra l’art. 14 e l’art. 17 emerge con particolare evidenza se si considera l’orientamento giurisprudenziale che ammette la possibilità di assolvere l’onere motivazionale previsto dall’art. 17 mediante rinvio per relationem alla relazione istruttoria redatta ai sensi dell’art. 14[16]. Tale soluzione interpretativa è possibile solo perché l’art. 14, nella sua struttura e nei suoi contenuti, già ricomprende, in via generale, le verifiche richieste dall’art. 17 per gli affidamenti sopra soglia. Ne costituisce ulteriore conferma anche il piano economico-finanziario, richiesto tanto dall’art. 14, comma 4, quanto dall’art. 17, comma 4, quale strumento comune di verifica della sostenibilità economica: un elemento che accentua la convergenza tra i due livelli istruttori e rafforza l’idea di una sostanziale continenza dell’art. 17 nell’art. 14. Quest’ultimo, peraltro, non si limita ad assorbire le verifiche specifiche del 17: include contenuti ulteriori – come l’individuazione degli obblighi di servizio pubblico e dei criteri di compensazione economica – che lo qualificano come fulcro istruttorio dell’intero procedimento[17]. In questo quadro, la clausola di standstill prevista dall’art. 17, comma 3 – applicabile soltanto agli affidamenti sopra soglia – appare scarsamente giustificata[18], soprattutto considerando che anche la relazione ex art. 14 deve essere pubblicata ed è suscettibile di controllo da parte di ANAC, AGCM e operatori economici[19].

In definitiva, la pronuncia evidenzia che nell’attuale assetto normativo, il fulcro motivazionale risiede nella relazione ex art. 14, attorno alla quale ruota l’intero sistema di legittimità dell’azione amministrativa. L’art. 17, pur previsto come ulteriore presidio, rischia di ridursi a un adempimento formale, con una disciplina che, seppur orientata alla trasparenza, finisce per proiettare il proprio contenuto all’interno della relazione ex art. 14, determinando un aggravio procedurale che incide in via quasi esclusiva sul modello in house, anche sotto soglia, e che tende a comprimere in misura sensibile l’autonomia decisionale degli enti locali.

3. Gerarchia tra i modelli di gestione: la rigorosa posizione dell’AGCM

Pur essendo incentrata sulla violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 201/2022 – norma comune a tutte le modalità di gestione – la sentenza in commento sembra iscriversi, seppur indirettamente, in quella linea giurisprudenziale che riconosce una posizione tendenzialmente subordinata del modello in house rispetto alle alternative di mercato[20]. Questa percezione di subordinazione risulta ora ancor più coerente se letta alla luce della dinamica interpretativa emersa nel paragrafo precedente: l’anticipazione dell’onere motivazionale rafforzato dell’art. 17 all’interno della relazione ex art. 14, e la sua conseguente applicazione anche agli affidamenti sotto soglia, accentuano la pressione istruttoria proprio sul modello in house, anche quando non ricorrono i presupposti formali per l’attivazione dell’art. 17 stesso.

Tale impostazione non è esplicitata in modo diretto dal TAR, ma traspare, innanzitutto, dal richiamo, operato in limine alla motivazione, all’“onere motivazionale rafforzato” che grava sull’amministrazione in caso di affidamento diretto, e che impone un “penetrante controllo della scelta effettuata (...) anzitutto sul piano dell’efficienza amministrativa e del razionale impiego delle risorse pubbliche”[21] e, in secondo luogo, anche dall’inedita portata applicativa dell’interpretazione estensiva dell’onere motivazionale ai sensi dell’art. 14.

In questo contesto, il modello in house, pur formalmente equiparato ad altre forme gestionali, continua a essere percepito come una soluzione derogatoria, soggetta a condizioni più stringenti e a un grado di giustificazione particolarmente elevato[22]. La sentenza in commento non si pone, quindi, in linea di continuità con le più recenti interpretazioni del nuovo Codice dei Contratti pubblici, che valorizzano una lettura meno gravosa dell’affidamento in house sulla base del principio di autorganizzazione amministrativa sancito dall’art. 7 e nel solco dell’abrogazione del contenuto dispositivo dell’art. 192 della disciplina previgente, che imponeva, esplicitamente, di motivare il mancato ricorso al mercato[23]. L’equiparazione solo apparente tra le scelte di gestione trova conferma anche nel ruolo assunto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la cui prassi si è caratterizzata per un’attività di vigilanza particolarmente rigorosa nei confronti degli affidamenti diretti[24].

L’AGCM ha più volte sollevato rilievi critici in relazione all’inadeguatezza delle motivazioni addotte a supporto della scelta in house[25], evidenziando, tra le principali criticità: l’uso di schemi argomentativi standardizzati (come le matrici SWOT[26]), l’assenza di dati attendibili sulla gestione pregressa, la mancata certificazione dei piani economico-finanziari e, soprattutto, la tendenza a fondare la presunta convenienza dell’autoproduzione sul solo presupposto dell’assenza di utile[27].

Da ultimo, in riferimento al caso di specie, l’AGCM, su richiesta dell’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO 2 di Ancona, ha precisato che la scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale deve essere sorretta da una motivazione analitica, corredata – in caso di affidamenti in house sopra soglia – da piano economico-finanziario asseverato, con puntuale riferimento a qualità, costi, investimenti ed esiti gestionali pregressi, non potendo giustificarsi con il solo richiamo all’equilibrio di bilancio; ha altresì ribadito che le società in house, quali longa manus dell’amministrazione, sono tenute al rispetto del Codice dei contratti pubblici per i sub-affidamenti, con conseguente inammissibilità delle soluzioni prospettate di partenariato pubblico-pubblico o di titoli partecipativi, essendo consentite unicamente gara, gara a doppio oggetto o affidamento diretto in house[28].

Tali osservazioni rivelano come, al di là della formale neutralità dell’articolazione normativa, l’in house resti una modalità di gestione soggetta a un più stringente obbligo di motivazione, il cui mancato rispetto può determinare effetti distorsivi sul piano concorrenziale. La sentenza del TAR Marche, pur non fondando l’annullamento sull’art. 17, conferma l’importanza di un’istruttoria completa e sostanziale quale presupposto necessario di legittimità, lasciando trasparire, tra le righe, una persistente difficoltà del modello in house ad affermarsi come opzione effettivamente paritaria.

4. Conclusioni

La sentenza del TAR Marche rappresenta un momento di svolta nell’interpretazione dei presupposti motivazionali alla base della scelta della modalità di gestione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento all’affidamento in house providing. Il vero elemento innovativo non risiede tanto nella riaffermazione del carattere eccezionale di tale modello, già pacificamente accolto, come evidenziato dalla giurisprudenza e dalla prassi richiamate nei paragrafi precedenti, quanto nell’enfasi posta sulla relazione ex art. 14, comma 3, del d.lgs. 201/2022, riconosciuta come fulcro logico-giuridico del procedimento decisionale.

Il giudice amministrativo distingue con nettezza la fase della scelta dell’affidamento da quella della sua attuazione, attribuendo alla relazione ex art. 14 un ruolo centrale e sostanziale: non mero adempimento formale, ma strumento funzionale a garantire la razionalità, l’imparzialità e l’efficienza dell’azione amministrativa. Ciò che, tuttavia, merita particolare attenzione è l’effetto pratico derivante da questa impostazione: la traslazione dell’onere motivazionale rafforzato dell’art. 17 nella relazione ex art. 14 comporta la sua applicazione generalizzata anche agli affidamenti sotto soglia, incidendo quasi esclusivamente sul modello in house.

In questo modo, lungi dal creare un piano di parità tra modelli, l’interpretazione adottata rafforza la tradizionale asimmetria, sottoponendo l’in house a un controllo più gravoso e anticipato, che ne condiziona le possibilità di impiego e rischia di limitarne la funzione come strumento legittimo e flessibile di organizzazione dei servizi pubblici locali. La sentenza restituisce così alla motivazione amministrativa la sua funzione più nobile: rendere intellegibile, verificabile e fondata la decisione pubblica, ma al contempo mostra come la scelta del baricentro procedimentale possa produrre effetti sistemici rilevanti, ridefinendo in modo significativo i rapporti di forza tra modelli gestionali e incidendo, forse in maniera non del tutto voluta, sulla libertà di scelta organizzativa degli enti locali.

[1] Per una ricostruzione organica del quadro teorico e normativo, ex pluribus: S. DEL GATTO, Le società pubbliche tra obiettivi di razionalizzazione e prospettive di rilancio, in Giornale di diritto amministrativo, 5, 2024, pp. 584-593; V. BATTISTELLI, L’affidamento "in house": luci ed ombre del nuovo principio di autorganizzazione amministrativa, in Rivista della Corte dei Conti, 6, 2024, pp. 104-113; L. M. FERA, L’in-house providing nel nuovo codice dei contratti pubblici: tra libertà di auto-organizzazione amministrativa e tutela della concorrenza e del mercato, in federalismi.it, 28, 20 novembre 2024, pp. 33-52; B. G. MATTARELLA, Ambiguità e vicende degli affidamenti in house, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 4, 1 dicembre 2023, p. 1283 ss.; R. CAMPONI, Tensioni e contrapposizioni dell’in house providing: fra servizi e contratti pubblici, in italiappalti, 13 febbraio 2023, pp. 1-12; M. LIBERTINI, Le società di autoproduzione in mano pubblica: controllo analogo, destinazione prevalente dell’attività ed autonomia statutaria, in BENAZZO P., CERA M., PATRIARCA S., Il diritto delle società oggi – Innovazioni e persistenze, Torino, Utet, 2011, pp. 471-514; D. SORACE, Pubblico e privato nella gestione dei servizi pubblici locali mediante società per azioni, in F. TRIMARCHI, a cura di, Le società miste per i servizi locali, Milano, Giuffrè, 1999, p 135 ss.; S. CASSESE Partecipazioni pubbliche ed enti di gestione, Milano, Comunità, 1962.

[2] D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", adottato in attuazione dell’art. 8 della legge delega 5 agosto 2022, n. 118. Il decreto ha sostituito integralmente la previgente disciplina di settore, incidendo in modo rilevante su modalità di affidamento, controllo e concorrenza nei servizi pubblici locali.

[3] Ex multis, U. IZZO e P. LONGONI, Per l’in house occorre sempre motivare le ragioni del mancato ricorso al mercato, in Azienditalia, 2020, 1955; L. DI MARTINO, L'onere di motivazione negli affidamenti in house, in Contratti Stato e enti pubbl., 2021, 2, 21 I. GENUESSI, L’onere motivazionale in caso di affidamento in house alla luce della più recente normativa e giurisprudenza, in AmbienteDiritto.it, 2023, n. 1; A. MALTONI, Oneri motivazionali differenziati richiesti per l’affidamento a società in house di attività aventi rilevanza economica e affidamenti in house “convenzionali”, in federalismi.it, 29, 13 dicembre 2023, p. 43 e p. 49; H. BONURA, Il PNRR, il diritto dell’emergenza e l’in house senza controllo analogo: incrociare le rette parallele o intraprendere una retta via ?, in Diritto e Pratica amministrativa, n. 6/2022, spec. 53; D. ANSELMI, F. SMERCHINICH, Affidamento in house ed obbligo di motivazione, tra orientamenti giurisprudenziali, nuove Linee Guida ANAC e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in Associazione avvocati amministrativi liguri “Carlo Raggi”, p. 9 (http://www.unioneamministrativisti.it/wp-content/uploads/2021/05/Affidamento-in-house-ed- obbligo-di-motivazione-tra-orientamenti-giurisprudenziali-nuove-Linee-Guida-ANAC-e-il-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza.pdf, 13 ottobre 2023).

[4] L’approfondimento che segue analizza il ruolo esercitato dall’AGCM nella verifica dell’effettiva conformità degli affidamenti in house ai requisiti di motivazione previsti dagli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022. In particolare, si evidenziano le principali criticità riscontrate dall’Autorità, tra cui la tendenza delle amministrazioni a ricorrere a motivazioni standardizzate, valutazioni astratte e strumenti analitici inadeguati, come l’uso meccanico della matrice SWOT, privi di un reale confronto tra alternative gestionali. L’azione dell’AGCM si configura, in tale prospettiva, come un presidio sostanziale contro prassi elusive del principio di concorrenza.

[5] Per una puntuale disamina sulla più recente riforma relativa ai servizi pubblici locali si vedano, A. LUCARELLI, Il nuovo Statuto giuridico dei servizi pubblici locali: tra concorrenza e mito del “privato” si consuma l’eccesso di delega. Considerazioni a margine del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell’art. 8 della legge delega del 5 agosto 2022, n. 118, in federalismi.it, 9, 2024, pp. 161-181; E. ZAMPETTI, Concorrenza e sussidiarietà orizzontale nella recente disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in Diritto e società, 3, 2024, pp. 511-538; F. MARONE, Servizi pubblici locali e società pubbliche nel quadro della costituzione economica, in P.A. Persona e Amministrazione, 1, 2024, pp. 935-972; S. SILEONI, Dalla teoria alla pratica: i principi della riforma dei servizi pubblici locali e le regole sulle forme di sostegno agli utenti, in Munus 2/2024, pp. 425-459; G. F. PULIZZI, Un convegno sulla riforma dei servizi pubblici locali, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1, 2024, pp. 281-282; A. MOLITERNI, La riforma dei servizi pubblici locali, in Giornale di diritto amministrativo, 4, 2023, pp. 478-498; P. MORIGI, La riforma dei servizi pubblici locali: prime valutazioni, in Finanza e tributi locali, 3, 2023, pp. 15-21. Sul tema, v. E. PICOZZA e A. DI GIOVANNI (a cura di), La disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, Torino, 2025; N. AICARDI, G. CAIA, M. CALCAGNILE, P. ACRI, La gestione dei servizi pubblici locali dopo il d.lgs. 23 dicembre 2022, N. 201, Napoli, 2024; R. VILLATA (a cura di), La riforma dei servizi pubblici locali. Aggiornato al d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, Torino, 2023; L. PERGOLIZZI, I servizi pubblici locali tra tutela della concorrenza e funzione sociale, Napoli, 2024; S. VINCI, Dall'impresa-organo alla società in house: istituzioni, economia e aziende nell'evoluzione dei modelli di organizzazione dei servizi pubblici locali, Torino, 2023.

Per approfondimenti sulla disciplina generale E. SCOTTI, I principi informatori dei servizi pubblici locali, in H. BONURA, M. CASSANO, a cura di, L’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 3-49;F. MERUSI, La tormentata vita della concorrenza nei servizi pubblici locali, in Munus, 2011, pp. 413-426; F. LIGUORI, I servizi pubblici locali, Torino, Giappichelli, 2007; F. LUCARINI, I servizi pubblici locali e il modello di municipalizzazione nel dibattito italiano del primo ‘900, in V. TERMINI, a cura di, Dai municipi all’Europa. La trasformazione dei servizi pubblici locali, Bologna, Mulino 2004, pp. 151 ss.; L. PERFETTI, I servizi pubblici locali. La riforma del settore operata dall’art. 35 della l. 448 del 2001 ed i possibili profili evolutivi, in Dir. Amm., 2002, pp. 575 ss.; L. AMMANATI, Servizi pubblici locali, società per azioni a partecipazione pubblica e concorrenza, in L. AMMANATI, M. A. CABIDDU, P. DE CARLI, a cura di, Servizi. Concorrenza. Diritti, Milano Giuffrè, 2001, pp. 59-97; R. CAVALLO PERIN, La struttura della concessione di servizio pubblico locale, Torino, Giappichelli, 1998; M. CLARICH, Servizio pubblico e servizio universale: evoluzione normativa e profili ricostruttivi, in Dir. Pub., 1998, pp. 181-200; G. CAIA, La disciplina dei servizi pubblici, in L. MAZZAROLI, G. PERICU, A. ROMANO, F.A. ROVERSI MONACO, F.G. SCOCA, a cura di, Diritto amministrativo, I, 1993, Monduzzi, Pianoro, 735 ss. (ed. del 2005, II, pp. 131-177); U. POTOTSCHNIG, I pubblici servizi, Padova, Cedam, 1964; A. DE VALLES, I servizi pubblici, in V.E ORLANDO, a cura di, Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, Vol. VI, I, Milano, Società editrice libraria, 1930.

[6] L’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 201/2022 impone che, prima di ogni affidamento, l’ente rediga una relazione comparativa tra le modalità di gestione, fondata su parametri oggettivi (costi, qualità del servizio, investimenti, impatto sulla finanza pubblica). La relazione deve precedere l’avvio della procedura e ha natura vincolante: la sua assenza o carenza determina l’illegittimità dell’affidamento.

[7] Secondo il TAR, il mero richiamo all’esperienza positiva del gestore uscente non soddisfa il requisito comparativo: manca ogni analisi sostanziale dei costi o benefici delle alternative (gara, doppio oggetto), come invece richiesto dall’art. 14. In questo modo, l’amministrazione non dimostra l’effettiva funzionalità della scelta rispetto all’interesse pubblico.

[8] Le sinergie organizzative e gli effetti sull’occupazione possono concorrere alla motivazione, ma solo se supportati da dati verificabili. Nella sentenza si evidenzia come la relazione fosse priva di stime, indicatori o scenari economici concreti, riducendosi a enunciazioni generiche.

[9] Il giudice amministrativo ritiene che l’uso dei modelli e schemi tipo resi disponibili da ANAC, a suffragio di una corretta realizzazione, fra le altre, della relazione ai sensi dell’art. 14 (come le matrici SWOT o i template standard) non sia vietato, ma non possa sostituire l’analisi richiesta dalla legge. L’istruttoria deve essere cucita sul caso concreto, con documentazione puntuale e coerente con la realtà del servizio da affidare. Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) cura la gestione della Piattaforma unica “Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL”, nella quale rende disponibili strumenti di supporto per l’adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dagli articoli 14 e 17 del medesimo decreto. In particolare, sono pubblicati: lo “Schema di relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (art. 14, comma 3)”; lo schema per la motivazione qualificata ex art. 17, comma 2 (affidamenti diretti in house sopra soglia). I predetti format, reperibili sul sito istituzionale ANAC nella sezione Trasparenza SPL (https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-spl), hanno valore meramente orientativo e non sostitutivo dell’istruttoria analitica richiesta dalla normativa. Si evidenzia altresì che anche le autorità di regolazione settoriali possono adottare propri schemi-tipo nei rispettivi ambiti: ad esempio, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), con Delibera n. 64/2024, ha approvato lo Schema-tipo di “Relazione di Affidamento – in house” per il trasporto pubblico locale. Tali strumenti, pur non provenendo da ANAC, si collocano nel medesimo quadro di supporto non vincolante all’attività istruttoria e motivazionale delle amministrazioni. In argomento, S. VERNILE, L’affidamento in house, in G.M. CARUSO, D. D'ALESSANDRO e D. PAPPANO (a cura di), Contratti delle pubbliche amministrazioni. Questioni attuali, Torino, 2024, pp. pp. 177-203; L. M. FERA, L’in-house providing nel nuovo codice dei contratti pubblici: tra libertà di auto-organizzazione amministrativa e tutela della concorrenza e del mercato, cit., p. 38.

[10] La relazione ex art. 14 è uno strumento obbligatorio per tutti i modelli di gestione: impone una comparazione ragionata tra opzioni, con indicatori misurabili (costi, qualità, investimenti, obblighi di servizio). È il fulcro logico dell’intera istruttoria amministrativa, anche per gli affidamenti sotto soglia.

[11] L’art. 17 si applica solo agli affidamenti in house sopra soglia UE e impone un onere motivazionale “rafforzato”: una seconda delibera che confermi la scelta come la più efficiente ed efficace. La sua funzione è quella di rafforzare i presidi di trasparenza e giustificazione economica dell’autoproduzione.

[12] Anche se gli affidamenti sotto soglia non ricadono nella disciplina comunitaria vincolante, l’art. 14 impone un’istruttoria comparativa che riflette i criteri euro-unitari (trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento), promuovendone l’applicazione estesa nell’ordinamento interno.

[13] Sull’apparente regime paritario dei modelli gestionali previsti e sull’effettiva subordinazione del modello in house si veda R. CAMPONI, Tensioni e contrapposizioni dell’in house providing: fra servizi e contratti pubblici, cit. p. 2.

[14] La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che gli Stati membri hanno facoltà di subordinare il ricorso a un’operazione interna per la fornitura di servizi “all’impossibilità di indire una gara d’appalto e, in ogni caso, alla dimostrazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, dei vantaggi per la collettività specificamente connessi al ricorso all’operazione interna”, Corte di Giustizia UE, sez. IX, 6 febbraio 2020, nelle cause riunite C-89/19, C-90/19 e C-91/19, in eur-lex.europa.eu.

[15] In mancanza di disciplina specifica, si è affermato in dottrina e giurisprudenza che anche per affidamenti in house sotto soglia l’art. 14 costituisce parametro di legalità: la scelta gestionale deve comunque risultare motivata in modo trasparente, concreto e documentato. Cfr. L. M. FERA, L’in-house providing nel nuovo codice dei contratti pubblici: tra libertà di auto organizzazione amministrativa e tutela della concorrenza e del mercato, cit.; C. L. APPIO E DAVIDE DE FILIPPIS, L’in house providing nei servizi pubblici di rilevanza economica: la prospettiva del diritto dell’economia a qualche anno dal riordino, in Dirittobancario.it, 14 marzo 2025. La giurisprudenza rilevante: sent. TAR Marche n. 367 del 28 maggio 2019; Corte dei conti, Sez. reg. controllo Lombardia, delib. n. 115/2024/PASP, 27 maggio 2024: afferma che la “qualificata motivazione” dell’art. 17 è prevista per gli affidamenti sopra soglia, ma il principio di motivazione analitica costituisce “canone generale” (rilevante anche sottosoglia) in coerenza con l’art. 5 TUSP, dunque l’ente deve comunque motivare la scelta; TAR Lazio – Roma, Sez. II-bis, 19 marzo 2024, n. 5452, nel sindacare la scelta del modello gestionale (gara/società mista/in house), il TAR richiama il perimetro del TUSPL e la necessità della delibera e relazione motivata ex art. 14 quale base legale della scelta, distinguendola dall’eventuale onere “rafforzato” dell’art. 17 per i casi sopra soglia; Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 luglio 2021, n. 5351 (precedente “di principio”, pre-TUSPL ma spesso richiamato). Afferma l’esigenza di un onere motivazionale incisivo quando si deroga al mercato con l’in house (convenienza, efficienza, qualità): orientamento che la prassi ha riletto come regola generale anche nel sistema TUSPL, a prescindere dalla soglia economica, con gli oneri rafforzati tipizzati solo per gli affidamenti sopra soglia.

[16] La giurisprudenza ha ammesso che la delibera ex art. 17 possa richiamare per relationem la relazione ex art. 14, purché quest’ultima sia esaustiva e verificabile. Questo evita la duplicazione documentale, ma non esonera l’amministrazione dal predisporre un’istruttoria solida a monte. Si veda sul punto, con riferimento all’articolato precedente, Cons. giust. amm., Sicilia, sez. giurisd., 13 dicembre 2022, n. 1258 e Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2021, n. 1596, in giustiziaamministrativa.it.

[17] A differenza dell’art. 17, la relazione ex art. 14 contiene anche elementi economici e giuridici aggiuntivi: obblighi di servizio pubblico, compensazioni, criteri per evitarne la sovracompensazione. Questi elementi sono centrali nella logica dell’equilibrio economico-finanziario dei servizi pubblici locali.

[18] La clausola di standstill (60 giorni prima della stipula del contratto) si applica solo alla delibera ex art. 17, ma non alla relazione ex art. 14. Questa disparità appare incoerente, specie se si considera che anche la relazione ex art. 14 è soggetta a pubblicazione e può avere effetti sostanziali sull’accesso al mercato. Sul punto, v. M. CLARICH, A. MOLITERNI, Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, in R. CHIEPPA, G. BRUZZONE, A. MOLITERNI (a cura di), La riforma dei servizi pubblici locali. Commento al d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, e analisi sistematica delle regole vigenti nei singoli settori, Milano, 2023, 244; G. FARES, V. LOPILATO, L’affidamento in house dei servizi pubblici locali, in La riforma dei servizi pubblici locali. Commento al d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, e analisi sistematica delle regole vigenti nei singoli settori, ivi, p. 311 ss.

[19] A. MALTONI, Oneri motivazionali differenziati richiesti per l’affidamento a società in house di attività aventi rilevanza economica e affidamenti in house “convenzionali”, in federalismi.it, 29, 13 dicembre 2023, p. 51.

[20] In dottrina e giurisprudenza si è consolidata la tesi per cui il modello in house, pur astrattamente equivalente agli altri, è soggetto a condizioni più restrittive. La sua adozione richiede una motivazione rafforzata e una dimostrazione stringente di efficienza ed economicità, come ribadito dal Consiglio di Stato (Cons. St., sez. V, n. 702/2021).

[21]La citazione proviene testualmente dalla motivazione del TAR Marche, che richiama l’onere motivazionale “rafforzato” a carico dell’amministrazione. Questa formulazione deriva da orientamenti consolidati che considerano l’in house una “eccezione” da giustificare con particolare attenzione all’efficienza e al buon uso delle risorse pubbliche.

[22]Il vincolo è doppio: da un lato l’ente deve dimostrare la convenienza dell’in house rispetto al mercato; dall’altro, la società affidataria deve rispettare rigorosi requisiti strutturali (assenza di attività di mercato, controllo analogo, struttura proprietaria pubblica). L’inosservanza anche solo di uno di questi elementi determina l’illegittimità dell’affidamento.

[23] Il riferimento è al nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, entrato in vigore il 1° luglio 2023, che ha sostituito il previgente d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Nella disciplina antecedente alla riforma, l’art. 192, comma 2, prevedeva espressamente un onere motivazionale in caso di affidamento in house, imponendo alle stazioni appaltanti di “dare conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato”, nell’ambito di una più ampia valutazione sulla congruità economica dell’offerta del soggetto in house, nonché sui benefici per la collettività della forma di gestione prescelta. Tale contenuto dispositivo non è stato riprodotto nel nuovo art. 192, con la conseguenza che il Codice del 2023 non contempla più un obbligo esplicito di giustificazione del mancato ricorso al mercato, in coerenza con il principio di autorganizzazione amministrativa sancito dall’art. 7.

[24]L’AGCM ha più volte agito formalmente, anche tramite ricorsi giurisdizionali, per contrastare affidamenti in house carenti di adeguata istruttoria. Le sue valutazioni insistono sul rispetto sostanziale dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di accesso, e sulla necessità di motivazioni fondate su dati concreti.

[25] Sul punto, si vedano, tra i numerosi interventi critici dell’AGCM in materia di affidamenti in house: AGCM, Parere AS2055 del 6 novembre 2024 – Ambito Territoriale Ottimale Avellino – Gestione integrata dei rifiuti urbani, in Bollettino AGCM, n. 5 del 10 febbraio 2025; AGCM, Parere AS1915 del 25 luglio 2023 – Consorzio di Bacino Alessandrino – Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, in Bollettino AGCM, n. 39 del 16 ottobre 2023; AGCM, Parere AS1939 del 23 novembre 2023 – Ambito distrettuale di Caserta – Affidamento del servizio idrico integrato, in Bollettino AGCM, n. 8 del 26 febbraio 2024; AGCM, Parere AS1918 del 14 giugno 2023 – ATO Avellino – Costituzione di una nuova società in house per l’affidamento della gestione dei rifiuti, in Bollettino AGCM, n. 40 del 23 ottobre 2023; AGCM, Parere AS2072 del 27 gennaio 2025 – ATO Avellino – Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in Bollettino AGCM, n. 14 del 14 aprile 2025.

[26] Cfr. Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione 26 settembre 2023, n. 315, ove si precisa che la SWOT Analysis è concepita dal legislatore come strumento di pianificazione strategica, da utilizzare per comparare le diverse opzioni disponibili attraverso l’individuazione di punti di forza, debolezza, opportunità e minacce.

[27]Tra le criticità ricorrenti segnalate dall’AGCM vi sono l’uso di argomentazioni stereotipate, come i presunti vantaggi economici o sinergie generiche, la mancanza di indicatori economici puntuali (ad esempio, l’assenza o la non validazione del piano economico-finanziario), l’insufficiente comparazione tra le diverse opzioni gestionali e l’utilizzo meccanico di strumenti analitici come la matrice SWOT, impiegati senza alcuna contestualizzazione. L’Autorità ha inoltre evidenziato che l’assunto secondo cui l’internalizzazione del servizio comporterebbe automaticamente un risparmio, per via dell’assenza di utile, è economicamente infondato: anche il capitale pubblico impiegato deve essere adeguatamente remunerato per garantire la sostenibilità dell’intero sistema di gestione.

[28] AGCM, Parere del 29 luglio 2025, in Bollettino AGCM, n. 35 dell’8 settembre 2025, p. 22.

Sommario: 1. Il meccanismo del sorteggio dei membri degli organi collegiali: la sfortunata esperienza della Boulé ateniese - 2. La mancata previsione di uno screening preliminare per il sorteggio dei componenti togati dei nuovi Consigli Superiori - 3. Le minoranze non organizzate secondo Gaetano Mosca - 4. Conclusioni: il rischio attuale della subordinazione.

1. Il meccanismo del sorteggio dei membri degli organi collegiali: la sfortunata esperienza della Boulé ateniese

Il sorteggio, previsto per l’elezione dei componenti dei nuovi Consigli Superiori della Magistratura introdotti dalla riforma costituzionale, è senza dubbio un meccanismo inusuale nella formazione degli organi costituzionali.

Guardando alla storia costituzionale, oltre a inusuale, si potrebbe trovare anche un altro aggettivo per descrivere il meccanismo del sorteggio, e cioè sfortunato.

Se la Storia è ancora magistra vitae, l’esempio principe che addurrei per dimostrare la sfortuna del metodo in commento è quello della Boulé dell’Atene nel V secolo a.C. Si tratta di un organo che – nell’impianto della democrazia riformata da Clistene – era appunto tirato a sorte tra tutti i cittadini ateniesi di pieno diritto.

La sfortuna, in questo caso, è duplice e concerne sia il suo funzionamento che la sua fine.

In effetti, nella sapienza degli antichi, il ruolo di un organo sorteggiato chiamato ad esprimere gli interessi della politeia, diveniva di fatto ancillare; e per la precisione, schiacciato tra due altri poteri: quello dell’ecclesia (cioè l’assemblea di tutti i cittadini) da un lato e – soprattutto – il collegio degli strateghi (questi sì, eletti tra tutti i demi dell’Attica), dall’altro. In sostanza, la Boulé di sorteggiati veniva a trovarsi tra l’incudine e il martello, e di fatto era destinata ad essere estromessa dall’assunzione delle decisioni politiche più significative.

Tuttavia, se dall’organizzazione della Boulé nel quadro costituzionale ateniese si può solo trarre il segno della sua debolezza istituzionale, un segno – tragico – della sua inconsistenza politica (laddove per politica si intende badi, la sua capacità di rispondere alle sollecitazioni storico e costituzionali della politeia) è rappresentato dal modo in cui fu sciolta nel 411 a.C.

Ci racconta Tucidide ateniese come, all’indomani del colpo di stato oligarchico ordito in quell’anno, prima premura dei “golpisti” (se così possono essere chiamati Antifonte e i suoi) fu quella di liquidare l’organo sorteggiato. Ai suoi membri, non senza disprezzo, fu liquidata la paga residua per il loro incarico;[1] un gesto che ai nostri occhi pare evidentemente denigratorio ed espressivo dello spregio con cui doveva essere considerata la Boulé sorteggiata; uno spregio che potrebbe anche derivare dal difetto di legittimazione con cui doveva essere percepito dagli autori della sua dissoluzione.

Le modalità di questo scioglimento avvenuto a distanza di 25 secoli dimostrano come la Boulé – come qualunque organo sorteggiato – fosse un organo essenzialmente debole, passivo, talmente inconsistente da accettare bonariamente la propria liquidazione.[2]

2. La mancata previsione di uno screening preliminare per il sorteggio dei componenti togati dei nuovi Consigli Superiori

Ora, venendo alle dolenti note della quotidianità, a me pare che il rischio che i nuovi costituendi CCSSMM divengano organi inconsistenti non sia fugato dalla riforma. Ma occorre una puntualizzazione: ad essere inconsistente sarà soprattutto (se non esclusivamente) la sua componente togata, e cioè quella che più di tutti dovrebbe esprimere la capacità di autogoverno. La scelta di individuare una maggioranza di componenti a sorte tra tutti i magistrati d’Italia (circa 10.000), renderebbe questa maggioranza sostanzialmente inconsistente. Se questo è il meccanismo di nomina dei togati, per contro, i laici saranno tirati a sorte da una lista predisposta dal Parlamento. A questo quadro si aggiungeranno i tre nominati dal presidente della Repubblica e i membri diritto. Questa impostazione fa ritenere che già oggi nell’architettura dei nuovi CCSSMM sia presente – chiaramente – la possibilità di subordinare la giurisdizione alla politica.

In effetti, occorre riflettere su un problema preliminare che le “democraticissime” istituzioni Ateniesi avevano risolto almeno in parte, cioè quello della selezione dei candidati.

Tramanda Aristotele che già fin dalle leggi di Solone tra alcuni magistrati da tirare a sorte, vi era quello che oggi chiameremmo uno “screening preliminare”, cioè la compilazione di una lista di candidati tra cui sorteggiare.[3]

La riforma del 2025, invece, prevede questa sorta di filtro solo per la componente laica, mentre la componente togata, espressione dei magistrati, verrà nominata senza nessuno screening.[4] Questo significa che - ad oggi - la lista dei papabili tra cui estrarre a sorte sarà composto da tutti i 10.000 magistrati, senza che – alcuno di questo – abbia preventivamente dato prova di sufficienti capacità organizzative, negoziali, relazionali, gestionali e – in ultima istanza – latamente politiche, necessarie per partecipare proficuamente alla vita di un organo costituzionale collegiale, ma non richieste per accedere in Magistratura, né necessarie per essere un buon magistrato.

Il rischio, in altri termini, è quello di avere due bacini diversi da cui pescare: un bacino compatto composto da quel mondo di sottogoverno di cui pullula il mondo politico, da un lato, e dall’altro la totalità dei 10.000 magistrati tra cui - com'è ovvio – si trovano personalità di tutti tipi, alcune delle quali, per forza di cose, non attrezzate per la sfida che li attenderebbe.

Questo sospetto è tanto più radicato se si considera che non risulta ancora disciplinato il modo in cui verranno selezionate le persone da inserire nella lista dei laici. Ciò significa che – in astratto – potrebbero anche essere inserite nella lista esponenti di quel mondo di sottogoverno di un unico colore politico, con l’effetto di polarizzare già da subito politicamente l’operato dell’organo.[5]

Se così dovesse accadere, a maggior ragione una controparte togata nominata nelle modalità anzidette non sarebbe capace di arginare un potere “laico” di questo tipo, proprio in considerazione della sua intrinseca debolezza.

3. Le minoranze non organizzate secondo Gaetano Mosca

Gli approdi della filosofia politica degli ultimi 150 anni, da Vilfredo Pareto e Gaetano Mosca in poi, passando per Giovanni Sartori, hanno chiaramente evidenziato il ruolo condizionante che nella vita pubblica, e ancor più nel funzionamento degli organi istituzionali, hanno le cosiddette minoranze organizzate. Quella passata alla letteratura come la “legge ferrea dell’oligarchia” ha dimostrato come un’organizzazione politica ben possa essere gestita, condotta e riorganizzata da minoranze omogenee, risolute e compatte.

Scriveva Gaetano Mosca ne La Classe Politica del 1896 che “La forza di qualsiasi minoranza è irresistibile di fronte ad ogni individuo della maggioranza, il quale si trova solo davanti alla totalità della minoranza organizzata; e nello stesso tempo si può dire che questa è organizzata appunto perché è minoranza. Cento, che agiscano sempre di concerto e d’intesa gli uni con gli altri, trionferanno su mille presi ad uno ad uno e che non avranno alcun accordo fra loro; e nello stesso tempo sarà ai primi molto più facile l’agire di concerto e l’avere un’intesa, perché son cento e non mille.” [6]

4. Conclusioni: il rischio attuale della subordinazione.A riprova di questo assunto, porto le elaborazioni del pensiero politico del secolo scorso

Questi elementi ci suggeriscono che già oggi si apre lo spazio, se non per una subordinazione della Magistratura alla politica, quantomeno di una subordinazione della componente togata a quella laica. Si tratta di subordinazione che per il momento vive nei contorni non chiari e ambigui di una riforma adottata in chiara opposizione rispetto agli stakeholders istituzionali (i magistrati, appunto), e che – lo si ribadisce – apre a rischi di condizionamenti non ancora esplorati nella Storia repubblicana.

Accanto a ciò, si pone anche la difficile questione della legittimazione di un organo sorteggiato, che – come dimostra l’esperienza ateniese – oltre ad essere istituzionalmente debole, corre il rischio di presentarsi come un organo non percepito come legittimo, in quanto composto da persone che non hanno alcun titolo per sedervi, se non la buona sorte.

[1] Tucidide, VIII, 69.

[2] “Presentatisi sul posto, si avvicinarono ai consiglieri estratti a sorte che si trovavano nell’aula consiliare e suggerirono loro di accettare l’indennità e filarsela: avevano recato con sé la somma sufficiente a ripagarli per tutto il restante periodo di nomina, e la distribuivano via via che ciascuno dei prescelti si allontanava dalla sede.” Ibid.

[3] Aristotele, Costituzione degli ateniesi, VIII, passo in cui specifica questo elemento per gli arconti

[4] Art. 3 del DDL1353 approvato in prima deliberazione il 16.01.2025: Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori or- dinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge

[5] Anche se è verosimile che – come per le altre nomine – il Parlamento possa orientarsi nel senso di garantire un’equa rappresentatività delle forze politiche che lo compongono.

[6] Mosca, La Classe Politica, Pieffe Edizioni 2018.

Sommario: 1. Introduzione – 2. Il Protocollo Italia-Albania sullo sfondo della crisi del principio delle competenze di attribuzione - 3. La competenza esterna esclusiva implicita dell’Unione europea e l’effetto di preemption: il contributo della Corte di giustizia - 4. Quale esito? - 5. Conclusioni.

1. Introduzione

In data 5 novembre 2025, la Corte d’Appello di Roma, Sezione persona, famiglia, minorenni e protezione internazionale, ha formulato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia allo scopo di chiarire alcuni dubbi interpretativi sorti nel contesto di un procedimento di convalida del trattenimento di un cittadino di paese terzo in attuazione del noto Protocollo Italia-Albania, presso il Centro di Permanenza e Rimpatrio di Gjader[1]. A questo rinvio hanno fatto seguito tre ulteriori ordinanze della medesima Corte e aventi analogo tenore[2].

In prima battuta, i giudici a quibus pongono in dubbio la competenza dell’Italia a stipulare tale trattato, in virtù degli artt. 3, paragrafo 2, e 216, paragrafo 1, TFUE, letti nella prospettiva del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE. In particolare, la Corte di giustizia viene interrogata riguardo al possibile radicamento in capo all’Unione, in forza di tali basi giuridiche, di una competenza esterna esclusiva implicita, derivante dal fatto che il regime giuridico ideato dal Protocollo “può incidere su norme comuni o modificarne la portata”[3].