GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

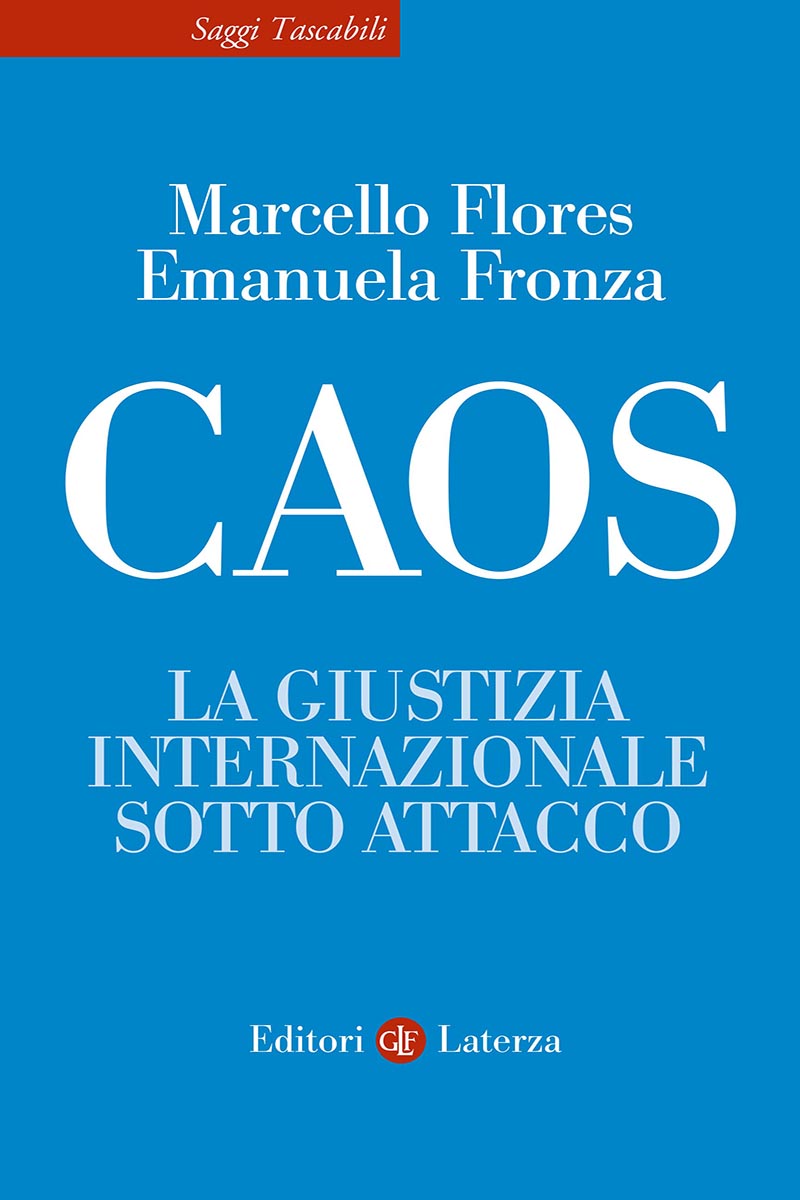

1. Mentre prosegue indisturbata l’ormai ultra-triennale aggressione russa all’Ucraina e una tregua precaria sopisce il conflitto medio-orientale, una giurista esperta e uno storico della contemporaneità ci regalano un volume che ha lo scopo di fare chiarezza sulla storia, le finalità e la crisi della giustizia penale internazionale.

Caos – La giustizia internazionale sotto attacco (Laterza, 2025) è uno strumento prezioso per chiunque, giurista o laico curioso, intenda farsi un’idea e prendere una posizione consapevole nel dibattito, rovente e talvolta ideologico: sull’utilità della giustizia penale internazionale, sull’appropriata qualificazione dei crimini attribuiti alle parti in conflitto, sul rapporto tra pace e giustizia in quadro che impone di aggiornare l’ormai sessantennale motto di Luther King “No Peace without Justice, No Justice without Peace”.

Il volume ripercorre agilmente l’iter del diritto penale internazionale dai processi di Norimberga, Tokyo e Gerusalemme (il processo Eichmann, cui Hanna Arendt dedicò il noto reportage su La banalità del male, un tòpos ineludibile per gli studiosi del male incommensurabile e delle ragioni della sua affermazione su larga scala), ai Tribunali ad hoc costituiti per i crimini commessi nella ex-Yugoslavia e nel Ruanda, fino alla istituzione, con lo Statuto di Roma, della Corte Penale Internazionale.

La traiettoria, agilmente illustrata nel volume, in estrema sintesi, è scandita dalle seguenti tappe: giustizia dei vincitori sui vinti, attuata da Tribunali militari che applicano, talvolta retroattivamente, un diritto di guerra a conflitto finito; definizione convenzionale del genocidio nella Risoluzione Onu del 1946 e nella Convenzione del 1948; giustizia amministrata dagli Stati in applicazione dei crimini definiti in sede convenzionale o interna; Tribunali internazionali e Tribunali misti (composti cioè da giudici interni e internazionali) istituiti ad hoc al termine di sanguinosi conflitti; fino ad arrivare allo Statuto di Roma che definisce e sanziona con apposite disposizioni il genocidio, i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità e, attraverso dettagliate previsioni processuali, istituisce la Corte penale internazionale come Corte permanente, fondata sul consenso degli Stati e indipendente dalle Nazioni Unite, che interviene in funzione complementare quando gli Stati non siano capaci o non siano disponibili a reprimere il male smisurato, superando lo schema della giustizia dei vincitori e le deroghe ai principi di irretroattività della norma penale sostanziale e della naturalità e precostituzione del giudice.

La ricostruzione di Emanuela Fronza e Marcello Flores non manca di segnalare alcune criticità insite nel meccanismo di funzionamento della Corte che ne hanno condizionato politicamente l’operato, restituendo nei primi anni del suo funzionamento l’immagine di un organismo sostanzialmente concentrato sulle questioni africane.

Tra questi limiti rilevano innanzitutto la mancata adesione o la mancata ratifica di Stati importanti sullo scenario internazionale, come la Russia, gli Stati Uniti, la Cina, Israele, alcuni dei quali compongono il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e sono perciò in grado di impedire, esercitando il diritto di veto, il referral che costituisce l’unico meccanismo di investitura della Corte nei confronti di Paesi che non aderiscono alla convenzione istitutiva.

Si tratta di un limite, per così dire, istituzionale, in forza del quale può procedersi nei confronti di Putin e della commissaria per l’Infanzia Lvova Belova per la sottrazione dei bambini ucraini (parte del piano di deportazione della popolazione delle zone occupate) ma non anche per il crimine di aggressione perché questo richiederebbe l’adesione della Russia allo Statuto di Roma: ragione per la quale il Comitato dei Ministri degli esteri del Consiglio d’Europa, sollecitati dalla cd. dichiarazione di Leopoli del 9 maggio 2025, ha avviato un percorso che dovrebbe condurre all’istituzione di un Tribunale speciale che se ne occupi.

Un altro limite è segnato dalla sostanziale discrezionalità delle policies di scelta dei casi da parte del Procuratore presso la Corte penale internazionale che ha fatto sì, per esempio, che le indagini sul caso afghano si concentrassero sui crimini dei talebani, trascurando gli abusi dei militari statunitensi.

2. Il libro fornisce informazioni importanti che possono aiutare il lettore ad orientarsi nell’acceso dibattito sull’esatta qualificazione delle condotte di Israele a Gaza, sottraendolo al furore delle contrapposte ideologie.

Gli autori ci fanno comprendere, anzitutto, le ragioni di questo furore, segnalando come convivano nella nozione di genocidio una dimensione strettamente giuridica, una dimensione storica ed una forte risonanza emotiva. Di qui il valore aggiunto di un volume curato da una giurista colta e da uno storico.

In questo quadro Fronza e Flores ci ricordano che:

a) il delitto di genocidio non era annoverato dallo Statuto di Norimberga e non fu perciò applicato alla Shoah che pure rappresenta, nella dimensione storica ed emotiva, l’archetipo del male assoluto;

b) quella carenza ci rimanda ad un dibattito della dottrina internazionalistica novecentesca, vividamente ricostruito da Philip Sands, nel bellissimo La strada verso est (Guanda, 2024), che vide quali protagonisti Rahael Lemkin, sostenitore della categoria del genocidio quale crimine contro i gruppi (nazionali, etnici, religiosi) e Hersch Lauterpacht, fiero avversario di quella categoria che riteneva sbilanciata in favore della tutela dei gruppi, anziché degli individui, e foriera di difficoltà probatorie e che perciò sosteneva, piuttosto, la categoria dei crimini contro l’umanità: un dibattito che vide prevalere le teorie di quest’ultimo, nonostante gli intensi sforzi di persuasione profusi da Lemkin (autore del fondamentale saggio nel collegio del procuratore Jackson;

c) il mandato di cattura emesso dalla Corte penale internazionale nei confronti di Netanyahu, Gallant e dei leader di Hamas non contempla il crimine di genocidio (si contestano crimini di guerra e contro l’umanità), mentre la Corte Internazionale di Giustizia (che, come precisano gli Autori, si occupa della responsabilità degli Stati e non degli individui), su impulso del Sud Africa, ha ritenuto “plausibile” una deriva genocidiaria delle condotte israeliane, ammonendo il governo di quel Paese.

Soprattutto però Fronza e Flores ci ricordano che il dibattito sulla qualificazione dei crimini di Israele è, nella prospettiva del diritto, meno rilevante di quanto suggeriscano i toni accesi del dibattito pubblico perché lo Statuto della Corte penale internazionale non sancisce gerarchie tra il genocidio e gli altri crimini di guerra o contro l’umanità e stabilisce una cornice edittale unica, nell’ambito della quale a fare la differenza sono le concrete modalità della condotta e la gravità delle sue conseguenze; e perché i crimini contro l’umanità annoverano figure come la starvation, lo sterminio, l’apartheid, le sparizioni forzate che, anche sul piano evocativo, possono qualificare adeguatamente certi fatti senza banalizzarli.

Nel contempo, il libro dissolve alcune delle principali obiezioni mosse dai sostenitori della natura non genocidiaria delle condotte israeliane, a partire da quella che fa leva sulla quantità (migliaia e non milioni) dei civili uccisi e sulla circostanza che, nel tempo della reazione, considerata la sua superiorità militare, Israele avrebbe potuto sterminare un numero ben maggiore di palestinesi se davvero avesse inteso distruggere quella entità (laddove la nozione convenzionale si accontenta dell’intenzione di distruzione parziale di «un gruppo nazionale, etnico, razziale religioso»).

In breve, gli autori ci ricordano che l’archetipo della Shoah non corrisponde alla fattispecie giuridica del genocidio che, infatti, è stata riconosciuta in casi (quantitativamente) meno gravi dello sterminio nazifascista degli ebrei, come il massacro dei tutsi in Ruanda, quello delle minoranze musulmane bosniache a Srebrenica (circa 8mila civili), e delle minoranze vietnamite, cinesi e cham in Cambogia; mentre l’elemento intenzionale genocidiario – escluso dai commentatori più vicini alle ragioni del governo di Israele – è seriamente indiziato da alcune dichiarazioni delle autorità israeliane riportate in un bel saggio di Didier Fassin (Une étrange défaite, La Découverte, 2024), nel quale si sottolinea anche la forte rilevanza sintomatica di alcune condotte come l’ostacolo ai soccorsi umanitari e all’operatività delle agenzie internazionali a ciò preposte.

Come dire che, sottratta agli stereotipi ideologici, agli slogan e alle semplificazioni dei social media, la questione definitoria si fa complessa, non consente prese di posizione emotive e svela come sia prematura e, forse, non immediatamente necessaria una presa di posizione critica nei confronti di esponenti del mondo ebraico - prime fra tutte, due sopravvissute alla Shoah come la senatrice a vita Segre e la scrittrice Edith Bruck - che, pur rifiutando l’etichetta genocidiaria, si sono già pronunciate, così come molti intellettuali israeliani, in termini inequivocabili sulla gravità e la sproporzione della reazione israeliana ai fatti del 7 ottobre.

3. Rifuggendo da ingenui entusiasmi, il libro esalta il valore irrinunciabile della giustizia penale internazionale come garanzia della soggezione degli Stati e dei governanti ai principi supremi del diritto umanitario, garanzia di eguaglianza tra occidente e oriente, tra nord e sud del mondo, tra Stati forti e Stati deboli, tra vincitori e vinti, una conquista che – insieme alla preminenza delle Costituzioni e alla necessità di presidiare il rischio della legge ingiusta - costituisce il portato più rilevante e irrinunciabile delle tragedie umanitarie del novecento: un’utopia necessaria e concreta, dicono gli autori, rifuggendo, ad un tempo, dal cinismo della realpolitik (il diritto internazionale che vale fino ad un certo punto; la guerra che non può non produrre morti) e dalla cecità verso i diversi segnali della crisi.

La narrazione è attraversata da diversi paradossi.

Proprio quando si emancipa dalla dimensione della giustizia dei vincitori la giustizia penale internazionale è sabotata: dalle sanzioni statunitensi contro il procuratore e i suoi collaboratori impegnati nelle indagini su Israele e sui crimini dei soldati americani in Afghanistan, dalla dichiarata indisponibilità di alcuni Paesi occidentali (Italia, Germania, Polonia, Francia) ad eseguire l’arresto di Netanyahu; dall’analoga indisponibilità di Paesi tradizionalmente o politicamente vicini alla Russia (Ungheria e Mongolia) di eseguire l’arresto di Putin; dai mandati di arresto emessi dalla Federazione russa nei confronti del Procuratore e di alcuni giudici della Corte.

Proprio nei confronti del male smisurato il diritto penale sembra incapace di esprimere quella funzione preventiva che sa esprimere, a livello domestico, nei riguardi di condotte assai meno gravi.

4. Attualizzando la massima di Luther King dalla quale abbiamo preso le mosse, gli autori non mancano di segnalare, alla luce dell’esperienza, la problematicità del rapporto tra giustizia e pace: se da un lato il rito della giustizia è condizione essenziale perché la soluzione dei conflitti sia in qualche modo accettata e condivisa dalle comunità, emarginando la vendetta (lo scempio di piazzale Loreto, le esecuzioni sommarie, il dileggio del cadavere di Gheddafi); dall’altro, le istanze della punizione possono ostacolare i processi di pace, che spesso esigono il coinvolgimento dei protagonisti del conflitto autori dei crimini, come avvenuto nel contesto del conflitto tra il governo ugandese e il Lord’s Resistance Army di Joseph Kony, dove il processo di pace fu interrotto dal mandato emesso dalla Corte penale internazionale nei confronti di Kony.

Il libro apre così scorci sulle esperienze di giustizia transizionale e riparativa del Sud Africa e della Colombia, come tentativi, più o meno fortunati, di conciliare la messa al bando delle blanket amnesty per i crimini internazionali con le esigenze di pacificazione e di ripresa della convivenza nelle comunità attraversate da cruente guerre civili.

5. Condivisibile è, infine, l’argomentata analisi dei fattori politici e culturali che permeano uno spirito del tempo ostile al funzionamento della giustizia penale internazionale.

Le tendenze autoritarie e i rigurgiti sovranisti muovono gli Stati, anche appartenenti al novero delle democrazie occidentali, a recuperare gli spazi della politica e della ragion di Stato, pure a discapito dei vincoli illo tempore liberamente accettati[1].

L’approssimazione culturale indotta dai social e dalla disintermediazione delle espressioni politiche dei cittadini favorisce il rifiuto della complessità delle logiche del diritto e del processo che è chiamato a ricostruire verità affidabili, un rifiuto che ha talvolta derive giustizialiste, talaltra produce esiti di cinico lassismo.

A questo Zeitgeist non sembrano sottrarsi alcuni intellettuali, pur muniti di conoscenze storiche, per i quali «Leggi, trattati e tribunali possono stabilire quanto gli aggrada, tutto quanto sembra loro “giusto”, ma se il mondo ha deciso di andare da un’altra parte si può essere certi che ci andrà. Ora, da più di un secolo (in verità direi da sempre) la guerra colpisce in maniera più o meno indiscriminata le popolazioni civili. Non ne ricordo neppure una, e sfido chiunque a farlo, in cui ciò non sia accaduto»[2].

Forse nobilitandola, gli autori riconducono questa affermazione ad una logica hegeliana secondo la quale “tutto il reale è razionale”.

Può darsi sia così, ma allora si potrebbe dire lo stesso dei crimini domestici, anche più efferati, la cui repressione produce raramente risultati di stabile eradicazione.

È questa una prospettiva troppo cupa per essere supinamente accettata. Ed allora Fronza e Flores ci invitano, senza velleitarismo, a reagire coltivando l’utopia necessaria di una giustizia, anche internazionale, uguale per tutti.

[1] A tale proposito (p. 95), gli autori richiamano, riproducendola, la lettera aperta inviata il 22 maggio 2025 dai governi italiano e danese (con l’adesione dei governi austriaco, belga, ceco. Estone, lettone, lituano e polacco) alla Corte europea dei diritti dell’uomo, accusata di aver fornito interpretazioni dei diritti umani eccessivamente penalizzanti per la capacità dei leader di «prendere decisioni politiche nelle nostre democrazie…di proteggere le nostre società democratiche e le nostre popolazioni dalle sfide che il mondo di oggi ci pone», con riferimenti esemplificativi alla materia dell’espulsione dei cittadini stranieri criminali «in cui l’interpretazione della Convenzione ha portato alla protezione delle persone sbagliate e ha posto troppe limitazioni alla capacità degli Stati di decidere chi espellere dai propri territori».

[2] Ernesto Galli della Loggia, La guerra e i crimini di guerra, in «Corriere della Sera», 11 dicembre 2024.

Il volume di Marcello Flores ed Emanuela Fronza, Caos. La giustizia internazionale sotto attacco, Laterza, 2025 verrà presentato a Roma nel pomeriggio del 3 dicembre 2025 nell'ambito dell'incontro

IL DIRITTO INTERNAZIONALE NEL CAOS: L’IMPATTO DELLA CRISI DELL’OCCIDENTE SULLA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

L'incontro è a cura dei Magistrati di Area Democratica per la Giustizia, Corte di cassazione.

Segreteria organizzativa: antonio.scalera@giustizia.it

Mercoledì 3 dicembre 2025, h. 15.00

Aula Magna – Facoltà Teologica Valdese Via Pietro Cossa n. 40 – ROMA oppure da remoto su piattaforma ZOOM https://us06web.zoom.us/j/.86426268125?pwd=9qRXcUb3aNCGff2INQJQYrQNrLENOa.1 ID riunione: 86423238125 codice accesso: 016651

Marcello Flores - Emanuela Fronza, Caos. La giustizia internazionale sotto attacco, Laterza, 2025.

Era un venerdì come tanti quel terribile 13 novembre del 2015, giorno in cui Parigi è stata teatro degli attentati terroristici al Bataclan, allo Stadio di Francia e presso alcuni bistrot della città.

Centotrenta i morti e trecentocinquanta i feriti.

I numeri (impressionanti) non raccontano le storie di quei ragazzi e ragazze le cui vite sono state spezzate mentre si godevano momenti di spensieratezza: una passeggiata, un aperitivo o un concerto.

Erano le 21: 20 e al Bataclan gli Eagles of Death Metal stavano suonando la canzone Kiss the Devil (“Io amo il Diavolo, amo cantare la sua canzone, amerò il Diavolo e la sua canzone”) quando una scarica di proiettili ha atterrato centinaia di corpi.

Forse solo un altro terribile scherzo del destino, o forse gli attentatori avevano studiato in anticipo la scaletta (chissà); certamente quel famoso V13 non il Diavolo ma la parte più oscura dell’essere umano ha fatto ingresso in un luogo ove allegria, musica e leggerezza fino a quel momento erano stati gli unici ospiti graditi.

Quegli eventi hanno squarciato non solo la Francia, ma tutta l’Europa. Una ferita profonda che nel corso degli anni è stata al centro di dibattiti ed oggetto di riflessioni da parte di storici, esperti di geopolitica, giornalisti e non solo.

Nel 2022 la penna illuminata di Emmanuel Carrère ha dato luce a V13, un’opera difficilmente catalogabile nei canonici generi letterari, ma con un impatto emotivo che lascia il segno .

Un resoconto delle udienze del processo ai complici e all’unico sopravvissuto tra gli autori del massacro; un processo a cui l’autore ha assistito per una decina di mesi e di cui ha riferito in articoli settimanali, rielaborati poi nel libro.

Il racconto si apre l’8 settembre 2021 quando all’ Île de la Cité, nel pieno centro di Parigi, nel tribunale sito tra la Sainte-Chapelle e il quai des Orfèvres, in un’aula appositamente costruita, inizia il processo. Nella prima parte (forse la più toccante) sono presentate le parti civili, “feriti, congiunti, persone offese”; parlano i sopravvissuti o i parenti degli uccisi, le cui testimonianze fanno vivere le scene orribili e strazianti dell’attacco, i vissuti di chi lo ha subito, le conseguenze devastanti e permanenti in chi è rimasto in vita.

Tra le vittime di quella strage c’era anche un’italiana, Valeria Solesin, giovane ricercatrice veneziana di 28 anni, simbolo di una generazione europea che vede oltre i confini territoriali una opportunità e sogna la libertà, la ricerca e gli scambi, umani e culturali.

Valeria, come tanti, credeva in una Europa aperta e inclusiva: uno spazio dove viaggiare, sperimentare e confrontarsi.

Quel progetto non è fallito, ma occorre accettare il fatto che sia stato tradito da persone che sono cresciute e vissute in Europa proprio grazie a quell’idea inclusiva; un’idea che hanno volontariamente deciso di sporcare con il sangue di corpi innocenti.

È innegabile che ciò faccia male, a tutti.

Lo spiega bene la testimonianza di Nadia Montagner, madre di Lamia, uccisa in un bistrot di boulevard Voltaire, a centocinquanta metri da casa: “Pensare che quelli che l’hanno uccisa avevano la sua età. L’età di tutti loro, tra i venticinque e i trent’anni. Che sono stati accompagnati a scuola tenendoli per mano, come lei accompagnava Lamia, tenendola per mano. Erano dei bambini che venivano tenuti per mano.”

Salah Abdeslam, l’unico degli attentatori sopravvissuti (condannato all’ergastolo all’esito del processo nel quale, senza essere creduto, ha riferito: “ho rinunciato a far esplodere la mia cintura per umanità”) è nato il 15 settembre 1989 a Bruxelles, in Belgio ed è cresciuto nel quartiere di Molenbeek – Saint Jean. Figlio di genitori marocchini, immigrati in Belgio negli anni ’70, ha vissuto in una famiglia normale e rispettata nel quartiere . Salah aveva due fratelli, tra cui Brahim Abdeslam, che ha partecipato agli attentati di Parigi e si è fatto esplodere in un bar la sera del 13 novembre.

Salah ha frequentato un istituto tecnico e poi, per un periodo, ha lavorato per la compagnia dei trasporti pubblici di Bruxelles. In seguito, con il fratello, Salah ha gestito un bar a Bruxelles e solo nel 2014-2015 ha iniziato un percorso di radicalizzazione islamista.

La sua biografia pone tanti interrogativi sulla evoluzione del pensiero verso la scelta finale. Né le indagini, né il processo hanno consentito di comprendere – prima ancora che accertare – cosa abbia indotto Salah, suo fratello ed altri giovani ragazzi “normali” a organizzare, nel nome dello Stato islamico, un commando armato che ha seminato solo morte e terrore.

Ed allora occorre indagare il mistero del male, della radicalizzazione e della colpa, senza temere di non saper trovare risposte ai molti interrogativi che la vicenda ha posto nella mente di ciascuno di noi.

Interrogativi sulla esistenza umana, ma anche sulla stessa funzione del linguaggio, della memoria e dello stesso processo penale.

Nel tribunale parigino la giustizia si è trasformata in rito civile: il processo non solo quale strumento verso la punizione, ma quale senso del dolore che trova posto al centro di Parigi ( nella “scatola bianca” costruita ad hoc per celebrare il processo), perché è al centro dell’attenzione, anche mediatica, che deve essere ricollocato, così come prima è stato protagonista il terrore.

E poi vi è il trauma collettivo ed il tentativo di una società intera di “processare” un evento che è contemporaneamente causa ed epilogo.

In questa prospettiva il linguaggio diventa la stampella della memoria e la parola diviene l’unico strumento per affrontare l’orrore.

È ancora la voce di Nadia, la mamma di Lamia, a descrivere il dolore per la perdita della figlia in modo lucido e realistico: “Allora si è aperta una botola. Siamo stati risucchiati, ingoiati dal fondo di una stiva. Al di sopra sul ponte gli altri continuano ad agitarsi. Noi non facciamo più parte di questo mondo con il quale pochi minuti prima eravamo in empatia. Non ho urlato. In me è venuta una dissociazione. Era irreale e reale”.

È reale ammettere che anche noi, quali spettatori non protagonisti, abbiamo provato spaesamento e dubitato dell’idea che la sicurezza di tutti abbia come presupposto le parole accoglienza e integrazione.

Dobbiamo ammettere che quell’attentato ha spezzato anche la nostra empatia verso il mondo ed il genere umano. Ma da quello strappo occorre ripartire per non far sì che la strategia del terrore porti con sé, come strascico, la risposta dell’odio.

Lo strazio subito dalle vittime, il dolore dei loro familiari e lo stress post-traumatico con il quale convivono i sopravvissuti devono responsabilizzare tutti per perseguire e perseverare in quella strada di apertura e integrazione.

Nel giorno della commemorazione delle vittime (la parola anniversario – come ha ricordato un sopravvissuto in una recente intervista pubblicata su La Repubblica – suona troppo allegra) è stato inaugurato il “Jardin du 13 novembre 2015”, un nuovo spazio verde nel cuore di Parigi dedicato al ricordo delle stragi.

Un luogo che oltre ad essere simbolo della memoria si auspica diventi spazio di incontro e convivialità: tutto può ripartire da un giardino, come progettualità di una effettiva integrazione che inizia dalle strade, dai bar, dagli stadi e dai teatri.

Forse anche un piccolo gesto quotidiano può divenire un vero atto politico, un grido contro la paura in grado di lenire una ferita collettiva che (forse) non sarà mai completamente rimarginata.

Mi piace immaginare che in quel giardino ci sia una panchina in cui tra qualche giorno potrà sedersi una giovane e brillante ricercatrice italiana, giunta a Parigi per inseguire i propri sogni e con lo sguardo trasparente di chi intravede nell’altro una opportunità e non un pericolo.

E nel frattempo al Bataclan si suona ancora.

Con la sentenza n. 29593 del 10 novembre 2025, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a chiarire i dubbi interpretativi conseguenti alle modifiche introdotte dal d.l. n. 20/2023 (“Decreto Cutro”), che aveva soppresso, dall’art. 19, comma 1.1, T.U. Immigrazione, ogni riferimento esplicito alla tutela della vita privata e familiare dello straniero, ha fornito un chiarimento di particolare rilievo in materia di protezione speciale.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Venezia, nell’ambito del procedimento promosso da un cittadino senegalese al quale la Commissione territoriale di Verona–Padova aveva negato ogni forma di protezione internazionale e speciale, ritenendo non credibile la narrazione della conversione religiosa addotta come causa di persecuzione ed insussistenti i presupposti di forme complementari di protezione.

Tre pilastri e una clausola sempre aperta

La Cassazione, con ampia ricostruzione sistematica, ha ricordato che il sistema italiano di protezione dello straniero poggia su tre pilastri: lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione complementare, quest’ultima di matrice interna e fondata su una clausola elastica di salvaguardia dei diritti fondamentali. Pur non trovando diretta disciplina nel diritto dell’Unione, tale protezione resta pienamente legittima anche alla luce della disciplina di attuazione del cd. Patto sull’immigrazione (reg. UE n. 1347 e 1348/2024), che riconosce agli Stati membri la facoltà di accordare status umanitari nazionali su presupposti diversi dalle forme di protezione internazionale già previsti.

Nessun arretramento dei diritti fondamentali

Nel merito, la Corte ha escluso che le modifiche del 2023 abbiano ridotto la portata della tutela. Il rinvio, tuttora presente nell’art. 19 T.U.I. all’art. 5, comma 6 — che impone il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano — consente di ricomprendere nel divieto di espulsione e respingimento anche il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dagli artt. 8 CEDU e 7 Carta di Nizza, oltre che dagli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost.

Secondo la Corte, l’abrogazione delle frasi che esplicitavano tali tutele non ha “forza né significato” di precludere l’applicazione di norme e principi di rango sovraordinato, che restano vincolanti in virtù del combinato disposto degli artt. 10 e 117 Cost. e della giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 194/2019).

Continuità con il diritto vivente

La decisione riafferma la continuità con gli orientamenti di legittimità sviluppati a partire da Cass. n. 4455/2018 e dalle Sezioni Unite n. 24413/2021, secondo cui il giudizio sulla protezione deve fondarsi su una valutazione comparativa tra la condizione del richiedente in Italia e quella cui verrebbe esposto nel Paese d’origine. L’inserimento sociale e lavorativo, la durata del soggiorno, i legami familiari e l’effettiva integrazione costituiscono indicatori significativi di una “vita privata e familiare” meritevole di tutela, purché la loro compromissione, in caso di rimpatrio, determini un sacrificio sproporzionato dei diritti fondamentali della persona.

Nel rapporto tra fonti interne di diverso rango e fonti convenzionali la Corte ribadisce che “il confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima espansione delle garanzie, anche attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che hanno ad oggetto i medesimi diritti protetti dalla Convenzione (cfr. Corte cost., sentenza n. 317 del 2009). Il giudice deve cogliere, nel congiunto operare degli obblighi convenzionali e costituzionali e nell’osmosi tra gli stessi, secondo una logica di “et et”, non un confronto tra due mondi tra loro distanti o separati, ma un completamento e un arricchimento delle posizioni soggettive coinvolte in vista di una tutela più intensa nel singolo caso, in esito a un bilanciamento ragionevole tra i diversi interessi in gioco”.

E dunque che “non può seguirsi la tesi secondo cui i titolari del diritto convenzionale di cui all’art. 8, nella lettura offerta dalla Corte Edu, sarebbero esclusivamente i settled migrants, con esclusione delle cittadine e dei cittadini stranieri, magari in Italia da un tempo non breve e apprezzabilmente significativo, che siano in attesa dell’esame della loro domanda di protezione internazionale”.

Il principio di diritto

In conclusione, la Corte formula il principio secondo cui:«Anche successivamente alle modifiche introdotte dal d.l. n. 20 del 2023, convertito nella l. n. 50 del 2023, il cittadino straniero ha diritto alla protezione complementare allorché ricorrano i presupposti per la tutela del diritto alla vita privata e familiare, secondo l’interpretazione dell’art. 8 CEDU fornita dalla giurisprudenza di legittimità.», salvo il riscontro di ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, se prevalenti.

Un segnale di continuità

La sentenza n. 29593/2025 assume dunque un valore sistemico: riafferma che la legge ordinaria non può comprimere il nucleo dei diritti fondamentali della persona straniera, garantendo continuità al principio di proporzionalità e al bilanciamento tra sovranità statuale e dignità umana.

Per questo «Il giudice dovrà compiere l’operazione sussuntiva con rigore e, allo stesso tempo, con umanità. Con rigore, perché la condizione di vulnerabilità derivante dallo sradicamento da una vita familiare in atto o da un’integrazione sociale realizzata o in corso di realizzazione nel territorio nazionale deve essere effettiva. (….. ) Ma anche con umanità, perché, quando viene in rilievo la persona umana in situazioni talora di estrema fragilità con la sua fondamentale esigenza di solidarietà, il giudice, nell’interpretare e nel dare applicazione alle disposizioni poste dal legislatore, concorre, nel dove-roso rispetto dell’equilibrio tra la forza orientativa della fonte sovraordinata e il vincolo del testo, alla elaborazione di una norma giusta.»

Sommario: 1. Il tema “cittadinanza” oggi – 2. La sentenza della Corte di giustizia Commissione c. Malta. La cittadinanza per estensione. La violazione del diritto UE – 3. Il contenuto della sentenza – 3.1. La rilevanza della solidarietà e della fiducia reciproca – 3.2. La rilevanza della leale cooperazione – 3.3. Il contrasto della “commercializzazione” con la solidarietà, la fiducia reciproca e la leale cooperazione – 4. La sentenza e l’effettività. Le conclusioni dell’avvocato generale, la giurisprudenza precedente sulla perdita della cittadinanza, la proporzionalità – 5. La sentenza della Corte costituzionale n. 142/2025. I problemi posti – 6. La sentenza e la rilevanza del diritto internazionale – 7. La sentenza e la rilevanza del diritto UE – 7.1. Le norme rilevanti e la discrezionalità dello Stato – 7.2. Il possibile rinvio pregiudiziale.

1. Il tema “cittadinanza” oggi

Il tema cittadinanza ha suscitato, negli ultimi mesi di quest’anno, un interesse particolare nel contesto giuridico nazionale ed europeo: nel primo, nazionale, perché il legislatore è intervenuto a modificare la legge vigente 5.2.1992, n. 91 con il d.l. 28.3.2025, n. 36, poi conv. in l. 23.5.2025, n. 74 e perché la Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza del 31.7.2025, n. 142.vNel secondo, europeo, è la sentenza della Corte di giustizia Commissione c. Malta del 29.4.2025 ad avere suscitato l’attenzione soprattutto perché la materia “cittadinanza” è sempre stata ritenuta materia di domestic jurisdiction, riservata dunque alla competenza nazionale, e sottratta a quella di organizzazioni internazionali o a norme internazionali ed europee. E ciò malgrado il TUE (art. 9) e il TFUE (articoli 20-25) prevedano espressamente norme sulla cittadinanza, precisamente sulla cittadinanza europea, indicando alcune caratteristiche della stessa ma senza fornirne una definizione[1]. La cittadinanza europea, dispone l’art. 9 TUE (e l’art. 20 TFUE) “si aggiunge alla cittadinanza nazionale”, essendo cittadino dell’Unione “chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro”. Non sostituisce la cittadinanza nazionale, gli Stati membri avendolo ben chiarito, nella Dichiarazione n. 2 sulla cittadinanza di uno Stato membro allegata all’atto finale del Trattato di Lisbona ove si afferma che la cittadinanza è definita “soltanto in relazione al diritto nazionale dello Stato membro interessato”[2].

Anche a livello di diritto UE, dunque, si deve tenere conto di questa duplice “anima” o natura della cittadinanza. Sono gli Stati che, con norme nazionali se del caso modificate o integrate da convenzioni internazionali, disciplinano l’attribuzione e la perdita della cittadinanza[3].

2. La sentenza della Corte di giustizia Commissione c. Malta. La cittadinanza per estensione. La violazione del diritto UE

Qual è la rilevanza della sentenza Commissione c. Malta, qui assunta come punto di riferimento per l’esame dell’orientamento della Corte in materia?

La Repubblica di Malta prevedeva (norme del 2020) l’acquisto della propria cittadinanza ovvero la naturalizzazione grazie alla prestazione di “servizi eccezionali tramite investimenti diretti”: gli investitori stranieri, sulla base di un programma nazionale di naturalizzazione, potevano chiedere di essere naturalizzati se soddisfacevano a una serie di requisiti, principalmente di natura finanziaria. La Commissione, ritenendo violato il diritto UE, avviava una procedura di infrazione, lo Stato non si adeguava (art. 258, secondo comma TFUE), diversamente da altri Stati come Bulgaria e Cipro che non avevano adottato norme sui c.d. golden passports[4]. Ne scaturiva quindi la causa conclusasi con la sentenza ricordata, poiché secondo la Commissione la naturalizzazione avveniva in presenza di un pagamento o di un investimento, senza che sussistesse un vincolo effettivo (secondo la tesi della Commissione) fra lo straniero e lo Stato, così violando sia l’art. 20 TFUE sulla cittadinanza (che istituisce la cittadinanza dell’Unione, par. 1 ed elenca, par. 2, una serie di diritti e di doveri), sia l’art. 4, par. 3 TUE sul principio di leale cooperazione (in virtù del quale “l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati”).

L’avvocato generale concludeva per il rigetto del ricorso (perché la Commissione non aveva dimostrato l’esistenza di un vincolo effettivo o di un precedente vincolo effettivo fra lo Stato e il singolo); la Corte accoglieva invece il ricorso perché i requisiti della naturalizzazione (tre dei cinque previsti dalla legge maltese) avevano un carattere commerciale, non assumendo rilevanza quelli (gli altri due) della residenza effettiva nello Stato e della verifica dell’idoneità del richiedente a presentare una domanda di cittadinanza. Inoltre, non veniva imposto un requisito successivo alla naturalizzazione, al fine del mantenimento della cittadinanza, e la particolarità della procedura, ritenuta, appunto, di natura commerciale, era confermata dal fatto che la domanda poteva essere presentata solo tramite agenti autorizzati che promuovevano la presentazione delle domande di ottenimento della cittadinanza, prospettando i vantaggi conseguenti: principalmente il diritto di circolare, risiedere, studiare, lavorare negli altri Stati membri anche a favore dei familiari del richiedente. La Corte afferma che l’acquisto della cittadinanza o naturalizzazione è una cittadinanza “per estensione” rispetto a quella nazionale, propria dello Stato di appartenenza: la cittadinanza europea è, insomma, una estensione della cittadinanza nazionale[5].

3. Il contenuto della sentenza

Ritiene la Corte che Malta abbia violato l’art. 20 TFUE e l’art. 4, par. 3 TUE perché è stata istituita “una procedura avente natura di transazione assimilabile a una commercializzazione della concessione […] sfruttando i diritti connessi allo status di cittadino dell’Unione al fine di promuovere tale procedura”. Una concessione, dunque, che avviene “in cambio di pagamenti o di investimenti predeterminati[6], con ciò sottolineando lo “sfruttamento” della situazione privilegiata di cui gode il cittadino UE rispetto al cittadino di Paese terzo.

3.1. La rilevanza della solidarietà e della fiducia reciproca

Non sono quindi ritenuti essenziali gli elementi che riconducono all’effettività del vincolo (residenza e verifica della idoneità), ma altri. Questi devono essere conformi alla ratio della cittadinanza europea, al suo contenuto, al complesso di diritti, principalmente di libera circolazione e soggiorno, ai diritti politici che sono espressione della partecipazione democratica ovvero della democrazia che è uno dei valori (ex art. 2 TUE) dell’Unione. Le norme sulla cittadinanza riguardano lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, hanno importanza fondamentale perché lo spazio si realizza in quanto fondato sui principi della fiducia reciproca fra Stati e del mutuo riconoscimento. Si tratta di norme che si inseriscono nella realizzazione del processo di integrazione che costituisce la ragion d’essere dell’Unione stessa e fanno quindi parte integrante del suo quadro costituzionale[7].

Lo status di cittadino dell’Unione “costituisce lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri”, è anzi “una delle principali concretizzazioni della solidarietà che è alla base stessa del processo di integrazione”, ma anche di quella “identità dell’Unione in quanto ordinamento giuridico peculiare, accettato dagli Stati membri a condizione di reciprocità” (la Corte ricorda in proposito la -storica- sentenza Costa-Enel)[8].

3.2. La rilevanza della leale cooperazione

La solidarietà non è il solo elemento che deve essere tenuto presente. Oltre alla solidarietà, che si esprime in un complesso di diritti che costituiscono un legame fra Stati che condividono gli stessi valori, assume rilievo il principio di leale cooperazione che obbliga gli Stati ad “astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione”[9].

Allo Stato è riconosciuta una competenza in materia di cittadinanza, che tuttavia non è “illimitata”, perché che si tratti di perdita o revoca (finora oggetto della giurisprudenza della Corte), ma anche di concessione come nella specie, lo Stato deve rispettare il diritto dell’Unione, il suo primato[10]. È competenza, sì, esclusiva dello Stato, in conformità al diritto internazionale, ma “nel rispetto del diritto dell’Unione” come affermato anche in precedente giurisprudenza[11]. Il margine discrezionale dello Stato è ampio, ma i criteri devono essere applicati nel rispetto del diritto UE.

3.3. Il contrasto della “commercializzazione” con la solidarietà, la fiducia reciproca e la leale cooperazione

La cittadinanza si fonda sulla fiducia reciproca, sulla solidarietà, sulla leale cooperazione. La commercializzazione della concessione della cittadinanza viola tali principi perché viene compiuta una transazione: incompatibile con la concessione di uno status fondamentale che deriva dai Trattati. Questo status, come si è detto, deriva “per estensione” da quello di cittadino nazionale[12]. Lo Stato, pur competente in materia, ha dei limiti in quanto è membro dell’Unione. I suoi obblighi sono, appunto, di diritto UE. La commercializzazione è vietata perché è in contrasto con valori, con principi comuni fondamentali agli Stati membri che si esprimono nell’art. 2 TUE, nell’art. 20 TFUE, nell’art. 4, par. 3 TUE. Lo status civitatis europeo viene dunque valorizzato come espressione intrinseca della natura del processo di integrazione (costituisce, come si è detto, “una delle principali concretizzazioni della solidarietà che è alla base stessa del processo di integrazione”) e come tale non è commerciabile ovvero oggetto di transazione commerciale[13].

4. La sentenza e l’effettività. Le conclusioni dell’avvocato generale, la giurisprudenza precedente sulla perdita della cittadinanza, la proporzionalità

L’insegnamento da trarre da questa sentenza che (lo si ribadisce) è la prima in materia di concessione-attribuzione della cittadinanza (a seguito di naturalizzazione), è la conferma di un orientamento della Corte di giustizia sul modo di “combinare” le competenze dello Stato e gli impegni derivanti dal diritto UE, senza tuttavia coinvolgere ovvero ricorrere a quel criterio dell’effettività che l’avvocato generale ben aveva sottolineato facendo riferimento alla nota giurisprudenza della C.I.G. nel caso Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala)[14]. Il diritto UE non definisce né richiede l’esistenza del vincolo di effettività al fine di acquisire o mantenere (cioè non perdere) la cittadinanza. Le norme nazionali possono esigere la prova dell’esistenza di un vincolo effettivo, ma, precisa l’avvocato generale, non lo fanno quelle di diritto UE. Così (d’altra parte) si era espressa la Corte, in casi di perdita della cittadinanza, quando ha ritenuto “legittimo” che uno Stato, nell’esercizio della sua competenza, possa sia “tutelare il particolare rapporto di solidarietà e di lealtà fra esso e i suoi cittadini, nonché la reciprocità di diritti e di doveri che costituiscono il fondamento del vincolo di cittadinanza”, sia “considerare che la cittadinanza sia espressione di legame effettivo con tale Stato membro”: quindi con se stesso, “e ricollegare, di conseguenza, all’assenza o alla cessazione di un siffatto collegamento effettivo la perdita della sua cittadinanza”. La valutazione dell’esistenza o assenza del collegamento (per esempio luogo di nascita, residenza, condizioni di soggiorno) e quindi dell’effettività, appartiene allo Stato. Il diritto dell’Unione “non osta” alla perdita, purché sia rispettato “il principio di proporzionalità per quanto riguarda le sue conseguenze sulla situazione dell’interessato e, se del caso, su quella dei suoi familiari, sotto il profilo del diritto dell’Unione”[15].

Secondo l’avvocato generale sarebbe stato onere della Commissione, nella fattispecie, dimostrare il contrario, ma anche dimostrare che le norme maltesi erano in contrasto con il diritto internazionale e con quelle poste a tutela dei diritti umani e procedurali degli interessati. Di qui la richiesta di rigetto del ricorso della Commissione, che poi è stato accolto, ma per ragioni diverse, che fondano non sull’effettività ma (come si è detto) sulla solidarietà e leale cooperazione. L’avvocato generale aveva insistito sia sulle affermazioni contenute nella sentenza Micheletti (di cui si dirà poco oltre), sia sul contenuto della già ricordata Dichiarazione n. 2 allegata all’atto finale del Trattato sull’Unione europea: “gli Stati membri”, sottolinea, “avrebbero potuto decidere di riunire le loro competenze e di conferire all’Unione europea il potere di determinare i soggetti legittimati a diventare cittadini dell’Unione”, ma “hanno scelto di non farlo”[16].

È necessario ricordare che, malgrado la diversa posizione dell’avvocato generale, le premesse della più recente presa di posizione della Corte sono le medesime della giurisprudenza del passato che ha riguardato, in primo luogo, il significato delle norme del Trattato in materia[17].

a) In primo luogo, si afferma che la cittadinanza europea (art. 9 TUE, art. 20, par. 1 TFUE) si aggiunge a quella nazionale, non la sostituisce, perché è cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.

b) In secondo luogo, non vi sono norme di diritto UE che definiscono chi abbia la cittadinanza dello Stato membro. Tale cittadinanza è definita solo in base alle norme nazionali (come è confermato dalla Dichiarazione n. 2 cit.).

c) In terzo luogo, ferma tale competenza dello Stato, in conformità al diritto internazionale, nel determinare i modi di acquisto e perdita della cittadinanza, tale competenza deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell’Unione[18]. Rispettare il diritto dell’Unione significa non consentire un esercizio illimitato della competenza dello Stato, perché lo Stato appartiene a un sistema integrato, dominato da valori comuni. Il caso affrontato nella sentenza Micheletti ne è un esempio: la Spagna non poteva imporre, come condizione per esercitare il diritto di stabilimento, il possesso della residenza abituale nel proprio Paese a un cittadino bipolide, italiano e argentino. Il riconoscimento del diritto di stabilimento, che è diritto fondamentale per il cittadino della UE, non può essere subordinato a tale requisito: rappresenterebbe una negazione del riconoscimento dello status di cittadino UE. Afferma la Corte che “Non spetta […] alla legislazione di uno Stato membro limitare gli effetti dell’attribuzione della cittadinanza di un altro Stato membro, pretendendo un requisito ulteriore per il riconoscimento di tale cittadinanza al fine dell’esercizio delle libertà fondamentali previsto dal Trattato”[19].

d) In quarto luogo, proprio perché tale sistema europeo è integrato, lo status di cittadino UE, come già si è detto, “costituisce lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri”[20].

e) In quinto luogo, fra i principi che integrano il rispetto del diritto in materia di cittadinanza, vi è il rispetto del principio di proporzionalità, affermato con riguardo ai casi di perdita o revoca. Non affermato in materia di concessione o attribuzione, salvo ritenere che i vincoli di solidarietà e leale cooperazione, ritenuti essenziali in Commissione c. Malta, non integrino un’espressione della proporzionalità. E cioè che una attribuzione “commercializzata” sia espressione dell’esercizio, eccessivo, e quindi sproporzionato, di una competenza dello Stato.

La perdita della cittadinanza è disciplinata dallo Stato, ma poiché comporta la perdita dello status di cittadino dell’Unione, deve essere conforme al principio di proporzionalità, come si è detto, “per quanto riguarda le sue conseguenze sulla situazione dell’interessato e, se del caso, su quella dei suoi familiari”. Una perdita ipso iure, per motivi di interesse generale, “sarebbe incompatibile” se non fosse consentito “un esame individuale delle conseguenze determinate da tale perdita, per gli interessati, sotto il profilo del diritto dell’Unione” dovendo comunque essere consentita la presentazione di una domanda per “conservare la propria cittadinanza o di riacquistarla ex tunc”, prevedendo modalità [21]procedurali che garantiscano (nel rispetto del principio dell’effettività) la tutela dei diritti spettanti ai singoli[22]. Principi, questi, da tenere in considerazione nel valutare (come si dirà oltre) le conseguenze delle nuove norme nazionali, la cui legittimità costituzionale è stata recentemente sollevata, e nel valutare la formulazione di quesiti pregiudiziali alla Corte di giustizia.

5. La sentenza della Corte costituzionale n. 142/2025. I problemi posti

La sentenza n. 142/2025 della Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le censure rivolte da vari tribunali (Bologna, Roma, Milano, Firenze) all’art. 1 della legge 91/1992: precisamente nella parte in cui si prevede che è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini, senza tuttavia prevedere alcun limite all’acquisizione della cittadinanza iure sanguinis. La Corte ha anche dichiarato non fondate alcune questioni circa la irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altri meccanismi di acquisizione della cittadinanza e ha respinto alcune richieste sulle norme medio tempore approvate.

La sentenza prende in esame alcuni profili di diritto internazionale e diritto UE, così come sono stati posti dai giudici rimettenti, i quali non hanno contestato l’idoneità del vincolo della filiazione per giustificare, alla luce dei principi costituzionali, l’acquisto della cittadinanza, ma hanno espresso dubbi sulla discrezionalità dello Stato. Dubbi che così si possono riassumere: è sufficiente la sola discendenza da cittadino (o cittadina) italiano per acquisire tale status? Le norme successivamente approvate non sono stato oggetto delle questioni di legittimità, anche se queste sono state sollevate dalle parti negli atti depositati in Corte (oltre che in occasione della discussione; la Corte non ha ritenuto che sussistessero i presupposti per restituire gli atti ai giudici rimettenti, né di rimettere avanti a sé delle questioni di legittimità, punti 7 e 8 della sentenza).

La questione di legittimità sulle nuove norme è stata poi sollevata dal Tribunale di Torino, con ordinanza del 25.6.2025 che censura non la riforma in sé, ma la portata retroattiva delle nuove norme e la mancanza di una normativa intertemporale che consenta agli interessati di presentare (entro un termine ragionevole) la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, così evitando la perdita della stessa a seguito delle nuove norme.

I dubbi espressi, in generale (in particolare dai giudici rimettenti) sulla disciplina della cittadinanza riguardano l’esistenza di limiti, o non, nella attribuzione della cittadinanza. È legittimo prevedere requisiti aggiuntivi rispetto al -semplice- rapporto di filiazione? Le nuove norme prevedono, in linea di principio, che non sia cittadino italiano chi è nato all’estero e possieda un’altra cittadinanza, con alcune eccezioni, che si riferiscono -tre- alla avvenuta presentazione delle domande di riconoscimento entro una certa data (27 marzo) e due con riferimento alla discendenza, poiché è comunque italiano a) sia chi ha un ascendente di primo o secondo grado che possiede (o possedeva al momento della morte) esclusivamente la cittadinanza italiana; b) sia chi ha un genitore (o adottante) che è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita (o adozione) del figlio.

Il nuovo limite è, essenzialmente, generazionale: le nuove norme hanno introdotto il limite della seconda generazione (nonno), che prima non esisteva. La censura sollevata dai giudici rimettenti riguarda la mancanza di un collegamento effettivo con l’ordinamento italiano perché la discendenza è senza limiti, salvo quello temporale rappresentato dalla creazione del Regno d’Italia (17.3.1861): mancanza che sarebbe censurabile, appunto, anche in riferimento al diritto internazionale e al diritto UE.

6. La sentenza e la rilevanza del diritto internazionale

L’inammissibilità riferita alla presunta violazione dell’art. 117, 1°comma Cost. (“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”) per quanto riguarda gli obblighi di diritto internazionale, è giustificata dal fatto che il giudice rimettente (Tribunali di Bologna, Milano, Firenze, non quello di Roma) non aveva indicato quale fosse la norma internazionale da cui discenderebbe il mancato rispetto di tali obblighi. È una censura condivisibile perché il rinvio al diritto internazionale è generico, non solo non precisando la norma convenzionale rilevante, ma neppure la consuetudine internazionale che pure sarebbe rilevante in virtù dell’art. 10, 1°comma Cost. (“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto”) nonché i principi generali riconosciuti dalle nazioni civili che, osserva la Corte (punto 13), “sono fonti del diritto internazionale ai sensi dell’art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia” (art. 38, lett. c).

Preciso è, invece, il richiamo giurisprudenziale (non normativo, dunque) alla sentenza della C.I.G. Nottebohm a sostegno della tesi della necessaria esistenza dell’effettività. La Corte, tuttavia, censura tale richiamo, poiché distingue l’ipotesi, per così dire “interna”, di attribuzione della cittadinanza, che è quella che rileva nella fattispecie sottoposta alla Corte, nonché nella disamina, in generale, delle norme (vecchie e nuove) sulla cittadinanza, dall’ipotesi, per così dire “esterna”, “di far valere la cittadinanza nelle relazioni internazionali”, che consiste cioè nell’esercizio della protezione diplomatica. La C.I.G. evoca il criterio dell’effettività nel caso Nottebohm e nel più recente Qatar contro Emirati Arabi Uniti (4.2.2021)[23], ma con riferimento a tale seconda ipotesi “esterna”: “solo a tali fini”, afferma la Corte cost., le sentenze della Corte “presuppongono l’esistenza di un vincolo effettivo e di un legame genuino con l’ordinamento statale”. Il genuine link, insomma, è richiesto (a livello internazionale), per quei fini, verificandosi altrimenti una sovrapposizione indebita (“sovrapponendo indebitamente”, afferma la Corte) del “piano dei criteri attributivi della cittadinanza con quello, nient’affatto equivalente, che attiene alla possibilità di far valere la cittadinanza nelle relazioni internazionali”. La Corte non distingue, tuttavia, l’ipotesi dell’acquisto della cittadinanza “per nascita” da quella dell’acquisto “per naturalizzazione” i cui presupposti sono diversi (filiazione ovvero discendenza; concessione in presenza di determinati requisiti).

Il criterio dell’effettività imposto dal diritto internazionale, insomma, per essere rilevante come parametro interposto determinato da norme internazionali, avrebbe dovuto essere meglio definito in norme internazionali o, comunque, da una giurisprudenza diversa da quella evocata.

L’ordinanza del Tribunale di Torino deduce, invece, e quindi precisa il contrasto con l’art. 15, 2°comma della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (nessun individuo può essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza) e nella fattispecie si verificherebbe un’ipotesi di revoca implicita, arbitraria, nonché dell’art. 3, 2°comma del 4° Protocollo alla CEDU (nessun individuo può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino), poiché nella fattispecie vi sarebbero cittadini italiani fin dalla nascita che si vedrebbero privati del diritto di entrare nel territorio italiano.

7. La sentenza e la rilevanza del diritto UE

Più articolata è la dichiarazione di inammissibilità, con riferimento allo stesso art. 117, 1°comma Cost. per quanto riguarda gli obblighi di diritto UE, più precisamente gli obblighi e i vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE, avendo riguardo agli articoli 9 TUE e 20 TFUE.

7.1. Le norme rilevanti e la discrezionalità dello Stato

Le norme di diritto UE ricordate, evocate dai giudici rimettenti (tre, non dal Tribunale di Roma), avrebbero dovuto confermare nell’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, il contrasto esistente con il criterio di attribuzione della cittadinanza previsto dall’art. 1, 1°comma l. 91/92. Non è il vincolo della filiazione (già si è detto) ad essere messo in discussione come elemento di collegamento, ma il fatto che questo sia sufficiente “alla funzione che è chiamato a svolgere quale fondamento della cittadinanza” (punto 12), e che quindi non siano richiesti altri elementi di collegamento in aggiunta allo ius sanguinis. La filiazione, insomma, sarebbe un criterio sufficiente, senza limiti di tempo e generazionali?

Le questioni di legittimità, anche con riferimento al diritto UE, vengono risolte dalla Corte con una dichiarazione di inammissibilità. Le verrebbe infatti richiesto “un intervento manipolativo oltremodo complesso” (punto 12.3.) che comporterebbe una sostituzione al legislatore, prevedendo -in aggiunta alla filiazione- requisiti vari, non ben determinati. Per esempio, un “legame culturale e linguistico con la comunità statale, tenendo conto dei cittadini residenti all’estero”, oppure il requisito di “prediligere un collegamento con il territorio”, o forse una combinazione di più criteri, ove si tenga conto del luogo (Stato) di nascita e di residenza, dell’avvenuto acquisto, o non, della cittadinanza in altro Stato (combinandolo, o non, con la residenza), ma anche della residenza dell’ascendente (con riferimento ad un certo momento storico).

Non emerge con sufficiente chiarezza, tuttavia, per quale ragione il diritto UE (secondo il giudice rimettente) si porrebbe in contrasto con il diritto nazionale in materia di attribuzione della cittadinanza iure sanguinis, e quindi per quale ragione la Corte avrebbe dovuto ritenere fondata la questione di legittimità costituzionale adottando come parametro interposto le norme di diritto UE o per quale ragione avrebbe dovuto operare un intervento manipolativo anche in base a tali norme. Secondo i giudici rimettenti (punto 6.2. sentenza) il diritto UE impone il rispetto del principio di effettività e il carattere genuino della cittadinanza nazionale, le norme UE prevedendo una serie di diritti e doveri che compongono (e definiscono) la cittadinanza europea. In particolare, il Tribunale di Milano ritiene che sia presupposto, ai fini della libera circolazione, un legame territoriale fra il cittadino e il Paese di origine; i Tribunali di Bologna e Firenze riterrebbero violato dalla norma nazionale il principio di proporzionalità come elaborato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Il principio di proporzionalità, tuttavia, è invocato dalla Corte in casi in cui si discuteva della perdita della cittadinanza a causa di norme nazionali[24]. La perdita è ritenuta compatibile con il diritto UE se viene rispettato il principio di proporzionalità, se si tiene conto, cioè (come già si è detto), delle conseguenze che essa provoca per l’interessato ed eventualmente per i suoi familiari[25]. La valutazione del caso singolo spetta, come sempre, al giudice nazionale che deve tener conto di alcuni elementi che definiscono in che cosa consiste il rispetto del diritto UE quando il legislatore nazionale detta norme in materia di cittadinanza. È legittimo, afferma la Corte di giustizia, che uno Stato voglia proteggere il particolare rapporto di solidarietà e lealtà fra se stesso e i propri cittadini, nonché la reciprocità di diritti e di doveri che stanno alla base del vincolo di cittadinanza. È legittimo, per uno Stato membro, considerare che la cittadinanza sia espressione di un legame effettivo tra se stesso e i propri cittadini e collegare, quindi, la perdita della cittadinanza all’assenza o cessazione di tale legame, così come è legittimo che uno Stato voglia tutelare l’unità della cittadinanza all’interno di una stessa famiglia. Rispettare il principio di proporzionalità significa dunque valutare il caso singolo: per esempio la gravità di un’infrazione che porti alla perdita; il periodo di tempo trascorso dopo tale comportamento; la possibilità di riacquisto dopo la perdita; le conseguenze sulla vita familiare e professionale. È il carattere fondamentale di tale status che comporta una valutazione del genere, caso per caso[26].

La domanda che ci si pone ora è se tali criteri che integrano il principio di proporzionalità nei casi di perdita siano utilizzabili anche nel caso di attribuzione della cittadinanza: se cioè l’autorità nazionale, che ha competenza esclusiva ma che deve rispettare il diritto dell’Unione, incontri limiti nel riconoscere tale status. La risposta che sembra corretto dare è di ritenere legittimo introdurre dei limiti, di ritenere legittimo prevedere dei requisiti di effettività, ma non è un obbligo imposto dal diritto UE. La Corte di giustizia nella sentenza Commissione c. Malta non collega l’attribuzione della cittadinanza al principio di proporzionalità, per esempio affermando che è eccessivo, sproporzionato, concedere la cittadinanza dietro pagamento di somme o di investimenti, che configurano una commercializzazione (“transazione assimilabile a una commercializzazione”). Afferma, come già si è ricordato, che tale comportamento viola l’art. 20 TFUE e l’art. 4, par. 3 TUE perché “viola in modo manifesto la necessità del particolare rapporto di solidarietà e lealtà, caratterizzato dalla reciprocità dei diritti e degli obblighi tra lo Stato membro e i suoi cittadini, e fa in tal modo venir meno la fiducia reciproca su cui si fonda la fiducia dell’Unione”[27].

7.2. Il possibile rinvio pregiudiziale

Le domande che ci si potrebbe porre nel contesto di un rinvio pregiudiziale, che il giudice comune o la Corte costituzionale “può” o “è tenuto” (secondo la distinzione di cui all’art. 267 TFUE) disporre, sussistendo dubbi interpretativi, sono le seguenti (almeno le principali).

a) È contrario al diritto UE, e quindi ai principi affermati più recentemente nella sentenza Commissione c. Malta, attribuire, da parte di uno Stato, la propria cittadinanza, senza prevedere dei requisiti di residenza o generazionali che rappresenterebbero pertanto dei limiti alla discrezionalità dello Stato?

b) Se è vero che il diritto UE impone che siano rispettati (e quindi ne sia verificata, in primo luogo, l’esistenza) sia il rapporto di solidarietà e lealtà esistente fra lo Stato e i propri cittadini, sia la reciprocità di diritti e di doveri, sia la leale cooperazione fra Stati, il riconoscimento della cittadinanza per filiazione da un lato, e l’attribuzione o concessione della cittadinanza per naturalizzazione dall’altro lato, incontrano gli stessi limiti imposti dal diritto dell’Unione europea oppure possono essere diversi? Nel primo caso non essendo previsti dei limiti (oppure se previsti, sono del tutto eccezionali), nel secondo caso invece la discrezionalità essendo più ampia?

Si deve, invero, tenere presente che limiti alla concessione (considerato che il cittadino nazionale diventa per estensione cittadino dell’Unione) possono essere introdotti, ma nel rispetto di quei principi (solidarietà, lealtà, reciprocità, leale cooperazione).

c) La previsione di limiti alla concessione è consentita, e quindi è proporzionata, se si rispettano quei principi? Il giudizio di proporzionalità potrebbe, dunque, essere incluso, come parte integrante, cioè, del giudizio di conformità a quei principi?

d) Premesso che le nuove norme introdotte con il d.l. n. 36/2025, conv. in l. n. 74/2025 hanno un effetto retroattivo nei confronti di coloro che, nati all’estero anche prima dell’entrata in vigore delle nuove norme e in possesso di altra cittadinanza, sono considerati non avere mai acquistato la cittadinanza italiana, salvo casi eccezionali espressamente indicati (per esempio il limite di ascendenza di due generazioni), sono compatibili con il diritto dell’Unione europea e con la giurisprudenza della Corte di giustizia? Ciò in considerazione del fatto che hanno l’effetto di privare della cittadinanza dei soggetti già italiani, e pertanto hanno l’effetto di revocare la cittadinanza, senza che sia prevista una procedura nazionale che a) disponga un periodo transitorio, b) preveda un esame individuale circa la perdita e la eventuale volontà (da esprimere entro un certo periodo di tempo) di mantenere la cittadinanza italiana.

e) Le nuove norme, che producono gli effetti sopra ricordati (punto d), sono conformi ai principi di proporzionalità e di legittimo affidamento?

I quesiti formulati sono semplici proposte: spetta al giudice, come sempre, valutare la rilevanza, quanto a estensione, contenuto e forma.

Il testo riproduce, con alcune modifiche e integrazioni, la relazione tenuta il 22.9.2025 in occasione del corso della Scuola Superiore della Magistratura “La cittadinanza e le cittadinanze. Spunti di riflessione de iure condito e de iure condendo”. I riferimenti bibliografici sono limitati ai più recenti.

[1] Sul tema della cittadinanza europea, in riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia, cfr. più recentemente la sentenza (la prima in ordine di tempo, sull’attribuzione della cittadinanza) Commissione c. Malta, causa C-181/23, EU:C:2025:283, conclusioni dell’avvocato generale Collins, in EU:C:2024:849, si vedano, fra gli altri, B. Nascimbene, Cittadinanza: riflessioni su problemi attuali di diritto internazionale ed europeo, in Riv.dir.priv.proc., 2025, p. 5 ss. (ivi riferimenti); J. Re, Aspetti internazionali e sovranazionali del riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza, in C. Campiglio (a cura di), Il riconoscimento dello status di cittadino per discendenza nelle sue molteplici dimensioni, Milano, 2025, in corso di pubblicazione. Sulla sentenza della Corte costituzionale, anche con riferimento alle nuove norme, Umberto L.C.G. Scotti, La Corte costituzionale si pronuncia sulla cittadinanza. Osservazioni a prima lettura della sentenza 142 del 2025, in Giustizia Insieme, 2025. Cfr. inoltre G. Bonato, Il decreto-legge n. 36 del 28 marzo 2025: la “Grande Perdita” della cittadinanza italiana, in Judicium, 2025; F. Corvaja, Quando i nodi vengono al pettine. Il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti, tra vincoli di diritto internazionale, condizionamenti europei e ordinamento costituzionale italiano, in eurojus, fasc. 2/2025, p. 25 ss.; C. delli Carri, La cittadinanza dell’Unione europea come parametro interposto nella valutazione della legittimità costituzionale della legge n. 91/1992, in eurojus, fasc. 2/2025, p. 1 ss.; S. De Nardi, La cittadinanza nella Costituzione della Repubblica italiana, in corso di pubblicazione; C. Panzera, A. Rauti, La cittadinanza tra Stato e comunità, in Diritto e Società, 2025, p. 619 ss.; A. Rauti, Cittadinanza europea, vincoli per gli Stati membri e genuine link. La specificazione del “limite Micheletti” fino alla sentenza della CGUE sulla “cittadinanza per investimento, in eurojus, 2025, in corso di pubblicazione. Si veda pure la nota 4.

[2] La Dichiarazione è ricordata nelle conclusioni dell’avvocato generale Collins, punti 44-45, gli Stati avendo deciso di non mettere in comune le loro competenze, a conferma del fatto che le rispettive concezioni della cittadinanza concernono l’essenza stessa della loro sovranità e identità nazionale. Cfr. pure la sentenza 5.9.2023, C-689/21, Udlændinge- og Integrationsministeriet (d’ora in poi Perdita della cittadinanza danese), EU:C:2023:626, punti 26-27 (viene ricordata anche la “decisione di Edimburgo” adottata al Consiglio europeo di Edimburgo (sezione A della decisione dei capi di Stato e di governo riuniti in sede di Consiglio europeo di Edimburgo dell’11 e 12 dicembre 1992, concernente alcuni problemi sollevati dalla Danimarca, in GU 1992, C 348, p. 1; la Dichiarazione n. 2 cit. è in GU 1992, C 191, p. 98).

[3] Per un riferimento a norme internazionali rilevanti, pattizie, si veda oltre, quanto alla dichiarazione di inammissibilità della Corte cost.: riferimento peraltro generico da parte dei giudici rimettenti. Avrebbero potuto essere citati, per esempio, l’art. 15 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; l’art. 20 Convenzione americana dei diritti dell’uomo; l’art. 8 Convenzione EDU -protezione per via indiretta, la norma riguardando il rispetto della vita privata e familiare-; le varie norme contenute nella Convenzione europea sulla nazionalità del Consiglio d’Europa del 6.11.1997 (ratificata da ventuno Stati, non dall’Italia che l’ha soltanto firmata).

[4] Sulla procedura di infrazione avviata anche contro Bulgaria e Cipro cfr. C. Sanna, La cittadinanza UE non è in vendita: la Corte dichiara incompatibili con il diritto UE i programmi di naturalizzazione per investimenti della Repubblica di Malta. Le implicazioni della sentenza sul criterio dello ius sanguinis previsto dalla legislazione italiana, in eurojus, 2025.

[5] Cfr. il punto 121 della sentenza.

[6] Cfr. i punti 120, 121 della sentenza.

[7] Cfr. i punti 84, 91 della sentenza.

[8] Cfr. punto 93 della sentenza; il riferimento è alle pagine da 1143 a 1145 della sentenza 15.7.1964, Costa-Enel, C-6/64, EU:C:1964:66.

[9] Cfr. il punto 94 della sentenza.

[10] Cfr. i punti 95, 83, ove viene richiamato, sul primato, il parere 2/13 del 18.12.2014, in EU:C:2014:2454, punto 166, sulla adesione dell’Unione alla CEDU.

[11] Cfr. il punto 81 della sentenza, ove si ricordano le sentenze Micheletti, 7.7.1992, causa C-369/90, EU:C:1992:295, punto 10; Rottmann, 2.3.2010, causa C-135/08, 2.3.2010, EU:C:2010:104, punto 45; Perdita della cittadinanza danese cit., punto 30 (con riferimenti ivi).

[12] Cfr. il punto 100 della sentenza.

[13] Cfr. il punto 93 già cit. della sentenza.

[14] Cfr. Affaire Nottebohm (deuxième phase), Arrêt du 6 avril 1955 : C.I.J. Recueil 1955, p. 4.

[15] Sulle affermazioni ricordate cfr. la sentenza Perdita della cittadinanza danese cit., punti 30-31, 35-38, che richiama le sentenze Rottmann cit., punti 42, 45, 55-56, Tjebbes e a., causa C-221/17, 12.3.2019, EU:C:2019:189, punti 32, 33, 35-41; Wiener Landesregierung, causa C-118/20, 18.1.2022, EU:C:2022:34, punto 52. Successivamente la sentenza Stadt Duisburg, causa C-684/22, 25.4.2024, EU:C:2024:345, punti 36-45.

[16] Conclusioni dell’avvocato generale Collins cit., punti 45, 65.

[17] Cfr. i punti 79 ss. della sentenza Commissione c. Malta cit..

[18] Cfr. punto 81 Commissione c. Malta cit.

[19] Cfr. sentenza Micheletti cit., punti 10-11.

[20] Sentenza Commissione c. Malta cit., punto 92, in precedenza sentenza 20.9.2001, C-184/99, Grzelczyk, EU:C:2001:458, punto 31; Rottmann cit., punto 43; Wiener Landsregierung cit., punti 38, 58; Perdita della cittadinanza danese cit., punti 29, 38; Stadt Duisburg cit., punto 42.

[21] Si veda oltre, par. 5.

[22] Cfr. la sentenza Perdita della cittadinanza danese cit., punti 38-47, ove si richiamano le sentenze Rottmann cit., punti 55, 56; Tjebbes e a. cit., punti 40-42. Cfr. pure la sentenza Stadt Duisburg cit., punti 64-65, e sulla perdita della cittadinanza, uno Stato intendendo evitare, per motivi di interesse generale, la pluralità di cittadinanze, ibidem, punti 38, 41, 51 essendo imposto il rispetto di diritti e vincoli di diritto UE, per esempio il rispetto della vita familiare previsto dall’art. 7 Carta dei diritti fondamentali.

[23] Si permette rinviare ai rilievi svolti in Cittadinanza: riflessioni cit., p. 5 ss.

[24] Si vedano i casi, ricordati nella sentenza della Corte cost., Rottmann, Tjebbes e a. citt.

[25] Si veda quanto si è detto prima, riferimenti nella nota 15.

[26] Cfr. i riferimenti nella nota 15, spec. la sentenza Perdita della cittadinanza danese cit., punti 33-35.

[27] Cfr. la sentenza cit., punto 99.

Su questa rivista, si veda anche La Corte Costituzionale si pronuncia sulla cittadinanza. Osservazioni a prima lettura della Sentenza 142 del 2025 di Umberto Scotti, Cittadinanza iure sanguinis: brevi note dopo C. Cost. 31/7/25 n. 142 di Marco Gattuso.

La riforma costituzionale della giustizia alla prova del referendum

Giovedì 20 Novembre 2025, ore 18:00

Circolo Magistrati della Corte dei Conti - Via del Foro Italico, 430 - Roma

Cosa si intende per "separazione delle carriere"? Quali effetti dallo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura e dal proposto sistema di estrazione a sorte dei suoi componenti? Quali poteri avrà l'Alta Corte disciplinare che assumerà la competenza attualmente esercitata dal CSM? E questa la riforma di cui la giustizia ha bisogno?

L' incontro del 20 novembre si propone di offrire, attraverso la voce autorevole di insigni giuristi provenienti dalla magistratura e dall'avvocatura, un contributo di chiarezza sui contenuti della riforma ed una riflessione che sia di ausilio alla prossima scelta referendaria, nella piena consapevolezza dell'importanza di una modifica della Costituzione destinata ad alterare il sistema attuale, fondato sull' equilibrio tra i poteri dello Stato.

In tema di riforma costituzionale su questa rivista:

Un referendum su giustizia e potere di Aniello Nappi,

La riforma costituzionale della magistratura. 10 domande e 10 risposte di Riccardo Ionta,

Il giudice che i cittadini hanno diritto di avere secondo Costituzione di Giuliano Scarselli,

Riforme e assetto costituzionale della magistratura di Giuseppe Santalucia,

In difesa della funzione giurisdizionale dei Pubblici Ministeri di Giuseppe Iannaccone,

L'unità della magistratura un interesse della collettività di Giovanni Salvi,

Confessioni di un civilista (separazione delle carriere e dintorni) di David Cerri,

Riforma costituzionale dell’ordinamento giurisdizionale: procedura e obiettivo di Giovanni Di Cosimo,

Indipendenza della magistratura e Stato costituzionale di diritto di Francesco Merloni,

Brevi note sull’Alta Corte disciplinare di Giuseppe Santalucia.

Per installare questa Web App sul tuo iPhone/iPad premi l'icona.