GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

Questo contributo è parte del percorso intrapreso da questa Rivista per ricordare Giacomo Matteotti a cento anni dal suo assassinio, avvenuto il 10 giugno 1924. Il IV convegno di Giustizia Insieme, "La magistratura e l'indipendenza", Roma 12 aprile 2024 è dedicato alla memoria di Giacomo Matteotti. Per gli altri contributi già pubblicati si veda Giacomo Matteotti: il suo e il nostro tempo di Licia Fierro, Discorso alla Camera del Deputati del 30 maggio 1924 di Giacomo Matteotti, "Il delitto Matteotti" e quel giudice che voleva essere indipendente (nel 1924) di Andrea Apollonio, Una risalente (ma non vecchia) vicenda processuale: il pestaggio fascista in danno dell’on. Giovanni Amendola del 26 dicembre 1923 di Costantino De Robbio, La magistratura al tempo di Giacomo Matteotti di Giuliano Scarselli.

A margine del Processo Matteotti: la coerenza di un magistrato in tempo di regime

di Costantino De Robbio

Sommario: I magistrati, l’idealismo e le “sliding doors”. - 2. Un esempio dal secolo scorso: l’omicidio dell’onorevole Giacomo Matteotti e l’istruttoria preliminare al processo. - 3. La caduta del fascismo e la riapertura del processo. - 4. La versione di Del Giudice. - 5. La conclusione del processo agli assassini di Matteotti… e di questa storia.

1. I magistrati, l’idealismo e le “sliding doors”.

Non credo sia mai esistito un magistrato che abbia preso servizio il primo giorno di lavoro con l’idea di essere disposto a farsi corrompere, ad abbassare la testa, a volgere lo sguardo altrove.

Sarebbe una contraddizione in termini troppo stridente: studiare per anni il diritto e le leggi, impadronirsi con fatica e sudore della tecnica idonea a rendere giustizia avendo come fine di denegarla, stravolgerla, usarla per perpetrare abusi ed ingiustizia.

Eppure capita di leggere di giudici e pubblici ministeri che hanno piegato la funzione rivestita a interessi illegali, arrivando a tradire il giuramento di fedeltà allo Stato; forse meno che nel resto della società, ma quando accade è una rovina per tutti, una sconfitta non solo individuale o di categoria, ma collettiva.

E allora, se neghiamo in radice che esista un vizio originario, dobbiamo necessariamente accedere all’idea che vi stato per alcuni di noi un momento in cui la purezza primigenia si è offuscata, un episodio, un’occasione che ha rappresentato una sliding door che ha posto quel magistrato ad un bivio tra la coerenza dell’ideale iniziale e il cedimento a quel mondo che si aveva scelto di combattere.

Probabilmente ciascun giudice, ciascun pubblico ministero ha in mente uno o più momenti della propria storia in cui ha visto davanti a sé questo bivio e, fortunatamente, per la maggior parte la scelta è stata quella della coerenza.

Meno comune è l’esperienza di chi si è trovato a compiere questa scelta sapendo che il prezzo da pagare per rimanere dalla parte giusta era molto più importante della rinuncia ad un’indebita prebenda o a uno scatto di carriera non meritato, ma coinvolgeva la propria incolumità o addirittura la propria vita.

È quanto accade in momenti di particolare fibrillazione della tenuta morale di un Paese, messa in discussione fino alla radice da elementi infettanti (terrorismo, mafia, logge deviate).

È l’esperienza che capita, altresì, a chi vive in un regime non democratico; come avvenuto in Italia un secolo fa, ai tempi del fascismo.

In queste circostanze la scelta della coerenza ai principi per cui si è prestato giuramento comporta prima o poi la fine della propria tranquillità esistenziale e l’inizio di una vita di umiliazioni professionali e personali, senza alcun riconoscimento da parte di altri del valore del sacrificio compiuto.

Si sceglie, in quei casi, altresì di esporre se stessi e i propri cari ad attentati alla incolumità, fino a mettere in preventivo l’idea di morire.

Chi si è trovato a fare questa scelta estrema e non ha deviato, accettando tutte le conseguenze della fedeltà alle istituzioni, merita giustamente il titolo di eroe.

Molti li conosciamo, sono il nostro piccolo Pantheon e l’esempio quotidiano che ci spinge ad andare oltre i nostri limiti; altri sono un po’ meno noti, seppur non meno meritevoli di ricordo.

Questa è la storia di Mauro Del Giudice, un giudice istruttore della Corte di Appello di Roma di cento anni fa.

2. Un esempio dal secolo scorso: l’omicidio dell’onorevole Giacomo Matteotti e l’istruttoria preliminare al processo.

Il nuovo viaggio di Giustizia Insieme nei fascicoli del passato, scaturito dalla collaborazione con l’Archivio di Stato, parte stavolta dalla consultazione e dallo studio di un incartamento processuale relativo a un fatto di sangue a tutti noto: l’omicidio di Giacomo Matteotti.

Il reato è tra i più efferati e dolorosi della storia del nostro Paese ed ha scosso dalle fondamenta fino a rischiare di travolgerlo il regime fascista, per la brutalità senza precedenti nei confronti di un parlamentare simbolo della morente libertà di pensiero.

In questa sede si è scelto di esaminare le carte dal punto di vista particolare che costituisce il focus di attenzione della nostra rivista: esaminando criticamente il modo in cui il processo ai responsabili dell’omicidio è stato vissuto da uno dei magistrati che se ne sono occupati, di come abbia rappresentato la sua personale sliding door esistenziale; e del modo in cui abbia attraversato questa immaginaria porta con la schiena dritta.

Il fatto: il 10 giugno del 1924 il deputato Giacomo Matteotti venne rapito in pieno giorno mentre camminava sul Lungotevere da cinque uomini che, dopo averlo picchiato fino a fargli perdere i sensi lo caricarono in una macchina e si allontanarono per destinazione ignota.

Erano passati solo dieci giorni dal celebre discorso con cui l’onorevole, tra le proteste e le minacce di morte profferite nei suoi confronti dai fascisti che cercavano invano di ridurlo al silenzio, aveva in Parlamento contestato la legittimità delle elezioni – che saranno poi, anche se nessuno all’epoca poteva immaginarlo, le ultime per venti anni – e denunciato minuziosamente, per ore in un interminabile ed eroico canto del cigno della democrazia le violenze e le aggressioni che rendevano illegittima la votazione e la stessa esistenza del partito fascista[1].

Con quel discorso Matteotti si era definitivamente accreditato come fiero oppositore del regime nascente e consapevolmente condannato a morte certa[2].

L’omicidio e le sue finalità risultarono dunque evidenti a chiunque, senza bisogno di evidenze probatorie, che pure giunsero immediatamente e, sorprendentemente copiose.

Proprio come avvenuto qualche mese prima con l’aggressione a Giovanni Amendola[3], la troppa sicurezza o forse la consapevolezza di poter contare sull’impunità instradarono infatti l’istruttoria su binari veloci: non solo l’assalto al deputato era stato visto da numerosi testimoni oculari, ma altri avevano annotato la targa della Lancia che già dalla sera prima stazionava, in modo sospetto, davanti all’abitazione di Matteotti. Durante la colluttazione tra l’onorevole socialista e i suoi aggressori, prima che quegli fosse caricato a forza nell’autovettura e portato via, si avvicinarono addirittura alla scena alcuni ragazzini, spinti dalla curiosità, finché uno degli assalitori intimò loro di allontanarsi e, per rafforzare l’intimazione, diede uno schiaffo in volto ad uno di loro. Il ragazzino più tardi riconoscerà in Amerigo Dumini, noto picchiatore fascista, l’autore della percossa in suo danno.

Prima ancora che fosse noto il tragico esito del sequestro di persona, Amerigo Dumini, Albino Volpi[4] e gli altri esecutori materiali del delitto furono tratti in arresto, sull’onda di un’indignazione popolare che rischiava di travolgere il regime fascista e lo stesso Mussolini.

Il 19 giugno del 1924, il giorno stesso in cui l’istruttoria gli veniva formalmente affidata, Mauro Del Giudice si recava a Regina Coeli per interrogare gli arrestati insieme al rappresentante dell’accusa Guglielmo Tancredi.

Uno di essi, Aldo Putato, confessò di avere partecipato al rapimento, anche se si dichiarò estraneo all’omicidio non essendo salito in macchina, e indicò come ideatori ed esecutori dell’azione Dumini e Filippo Filippelli, segretario personale del fratello del Duce e direttore di un quotidiano di diretta emanazione del partito fascista.

Quest’ultimo, a sua volta interrogato, rese dichiarazioni sul coinvolgimento come mandanti di Cesare Rossi, segretario amministrativo del Partito Fascista e braccio destro di Benito Mussolini, e Giovanni Marinelli, capo ufficio stampa del Duce e anche lui a questi vicinissimo. Entrambi furono arrestati dai magistrati Del Giudice e Tancredi

Rapidamente si era dunque arrivati a raccogliere elementi di prova sul vertice del partito di Governo nell’eliminazione fisica del deputato simbolo dell’opposizione.

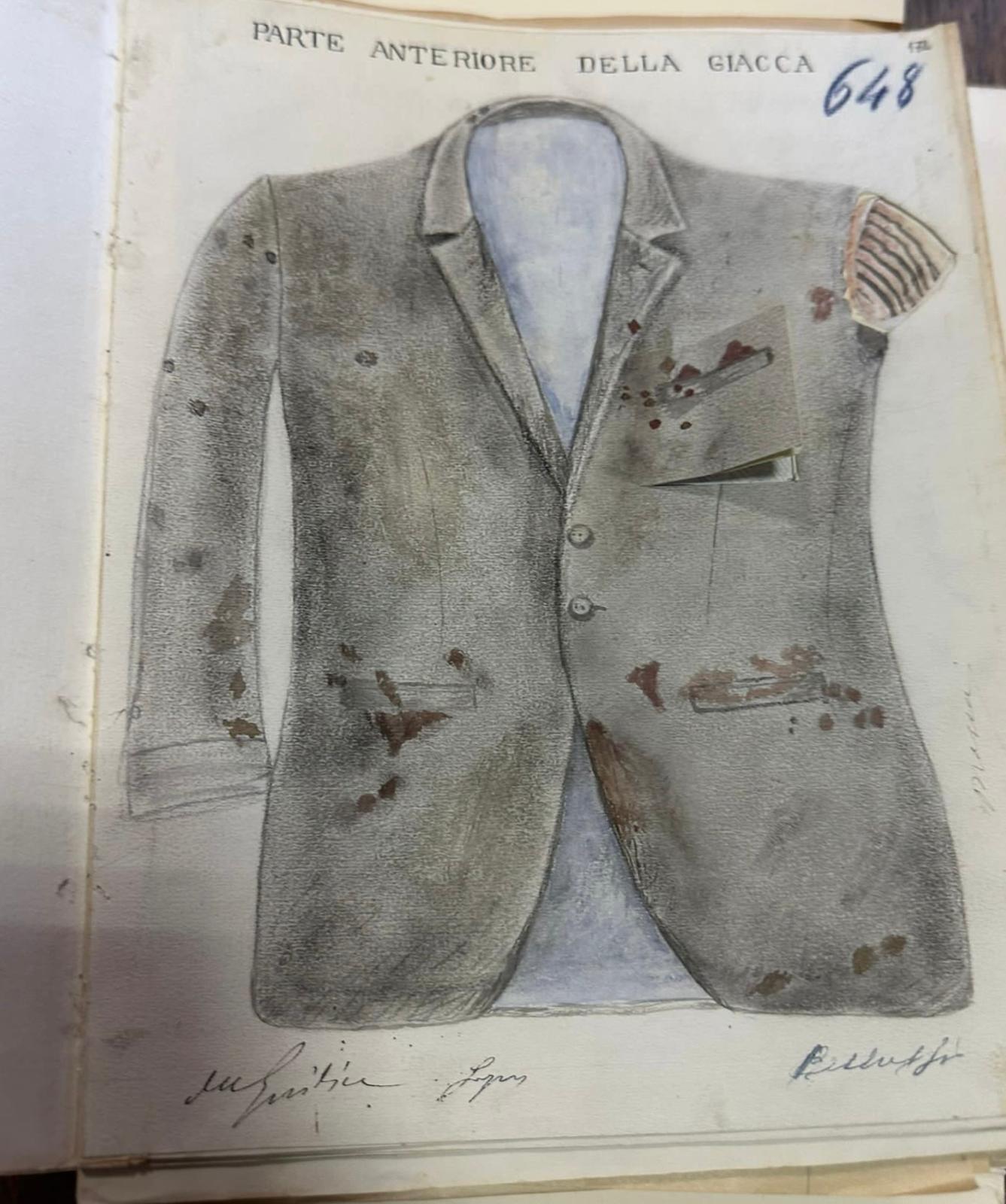

Mentre la strategia minimizzatrice adottata – confessione degli esecutori materiali con oscuramento del movente e negazione della responsabilità dei mandanti – vacillava sotto le contraddizioni emerse nel corso degli interrogatori, il 16 agosto del 1924 veniva rinvenuto sepolto in una macchia fuori Roma il cadavere di Giacomo Matteotti, insieme ad effetti personali – tra cui la giacca insanguinata e lacerata al costato – il cui esame smentiva la versione concordata (Dumini aveva confessato di aver rapito Matteotti per estorcergli notizie su un omicidio di un fascista avvenuto in Francia in cui riteneva coinvolto il deputato socialista, che era deceduto per emottisi durante la colluttazione, mentre la lacerazione della giacca al costato era prova di una coltellata al cuore della vittima con esito mortale).

(Disegno della perizia del 1924 della giacca di Giacomo Matteotti con evidenziate le tracce di sangue)

Il ritrovamento del cadavere portò a una nuova ondata di indignazione in tutto il Paese, con manifestazioni popolari e durissime dichiarazioni di politici, proprio mentre Cesare Rossi, ritenendosi sacrificato da Mussolini, minacciava apertamente di rivelare notizie sul suo coinvolgimento diretto come ideatore dell’assassinio: mai come in quelle settimane il regime fascista vide da vicino lo spettro del crollo.

Tra le circostanze che vennero in soccorso al Duce, consentendogli di ribaltare una situazione che sembrava disperata, merita menzione la seguente, perché direttamente ricollegata al protagonista di questa storia: nel dicembre del 1924, a istruttoria praticamente finita, il Direttore del quotidiano Il Popolo denunciò come corresponsabile del delitto il Capo della Polizia Emilio Del Bono.

Essendo quest’ultimo parlamentare, da tale denuncia nacque l’obbligo di aprire una Commissione Regia di inchiesta; questa chiese immediatamente gli atti alla Corte di Appello di Roma, salvo poi restituirli dopo qualche mese, dopo avere decretato il proscioglimento di Del Bono.

L’episodio provocò la immediata stasi delle indagini penali e consentì a Mussolini di riprendere fiato e organizzare una strategia per uscire dal vicolo cieco, anche perché con la trasmissione degli atti al Parlamento era venuta meno ogni pretesa di riservatezza sulle indagini fino a quel momento gelosamente custodite dai due magistrati.

Gli atti rimasero al Senato per cinque o sei mesi e tornarono nella loro sede naturale verso la metà del 1925.

Si trattò di mesi decisivi per la sorte del processo e del Paese: dopo i primi momenti di smarrimento e di orrore per la sorte toccata al più tenace oppositore del regime, l’Italia fu di nuovo soggiogata dalla violenza delle milizie fasciste e dall’impudenza del suo leader, che in Parlamento arrivò a rivendicare con fierezza la responsabilità dell’uccisione di un parlamentare, da parte di cinque assalitori armati, come conseguenza del suo essersi opposto al regime e averne denunciato le illegalità con cui aveva appena vinto le elezioni.

Questo cambiamento di contesto non poteva non riflettersi sulla gestione del procedimento penale in esame: se fino a quel momento l’istruttoria, sull’onda emozionale diffusa ovunque, aveva proseguito indisturbata ed era rapidamente giunta all’individuazione dei responsabili e alla raccolta di convincenti elementi di prova a loro carico, dopo la (provvidenziale) sosta si erano create le condizioni per organizzare la reazione: il primo passo, fin troppo prevedibile, fu la sostituzione dei magistrati, rivelatisi troppo indipendenti, con altri pronti a più miti consigli.

Alla ripresa dell’attività istruttoria prima Tancredi e poi Del Giudice furono infatti promossi ad altro incarico. Il posto di rappresentante dell’accusa fu affidato a Nicodemo Del Vasto, cognato del capo dell’ala più oltranzista del partito fascista Roberto Farinacci.

Quest’ultimo assumerà poche settimane dopo, quasi contestualmente, la carica di segretario nazionale del partito e la difesa di Amerigo Dumini nel processo per l’omicidio Matteotti.

È raro riscontrare in modo così plastico l’intromissione della politica nelle sorti di un procedimento penale.

La stessa sensazione dovette averla la vedova di Matteotti (e non solo lei), che prendendo atto del mutato clima revocherà la costituzione di parte civile, così dichiarando il venir meno della sua speranza di ottenere giustizia.

L’accusa divenne fatalmente molto meno determinata e la sentenza istruttoria, abbandonando l’ipotesi originaria di omicidio premeditato si attestò su quella, assai più morbida di omicidio d’impeto. Rossi e Marinelli furono immediatamente scarcerati per effetto di un’amnistia nel frattempo emanata dal Governo.

Il processo conseguente, che si celebrò a Chieti, completò l’opera di destrutturazione dell’ipotesi accusatoria e pervenne a condanna per omicidio preterintenzionale, con condanna a pene miti per i pochi imputati che non si poterono fare a meno di condannare.

3. La caduta del fascismo e la riapertura del processo.

Venti anni dopo, caduto il regime fascista, lo Stato italiano ebbe tra le sue esigenze primarie quella di ristabilire il senso di giustizia così scientemente e costantemente calpestato (anche) nelle aule dei Tribunali.

Tra i primi atti della nascente democrazia vi fu dunque un decreto luogotenenziale che revocò i provvedimenti di amnistia per i “delitti di matrice fascista puniti con pena superiore a tre anni” e conseguentemente dichiarò inesistente, tra gli altri, la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Chieti il 24 marzo 1926.

Il procedimento penale per l’omicidio di Giacomo Matteotti venne riaperto, anche se molti degli imputati originari erano nel frattempo deceduti.

La nuova istruttoria mise in luce, meritoriamente, non solo le responsabilità del brutale omicidio ma anche i depistaggi e le manovre del governo fascista per condizionare gli esiti del processo e assicurare l’impunità agli assassini del deputato.

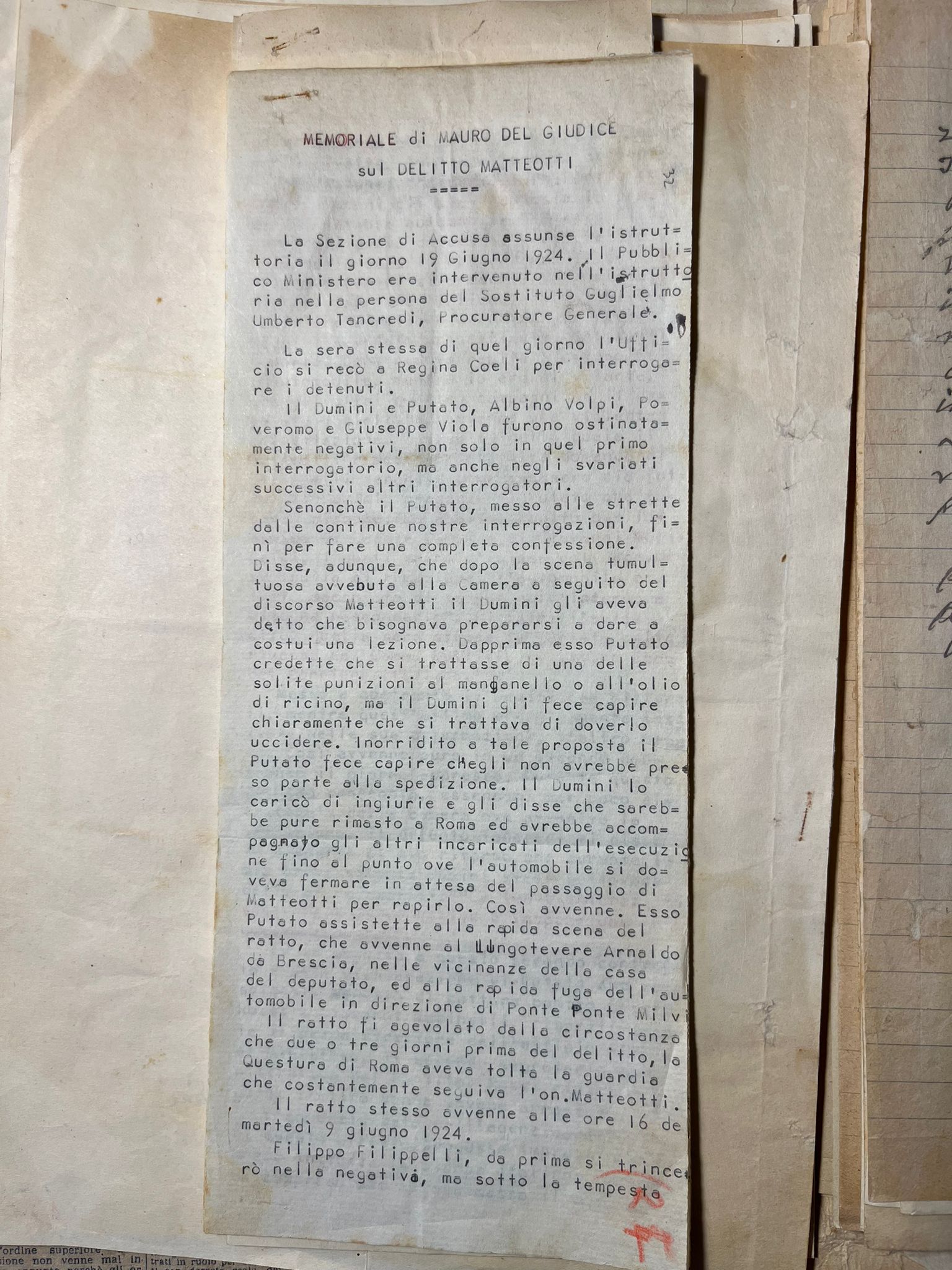

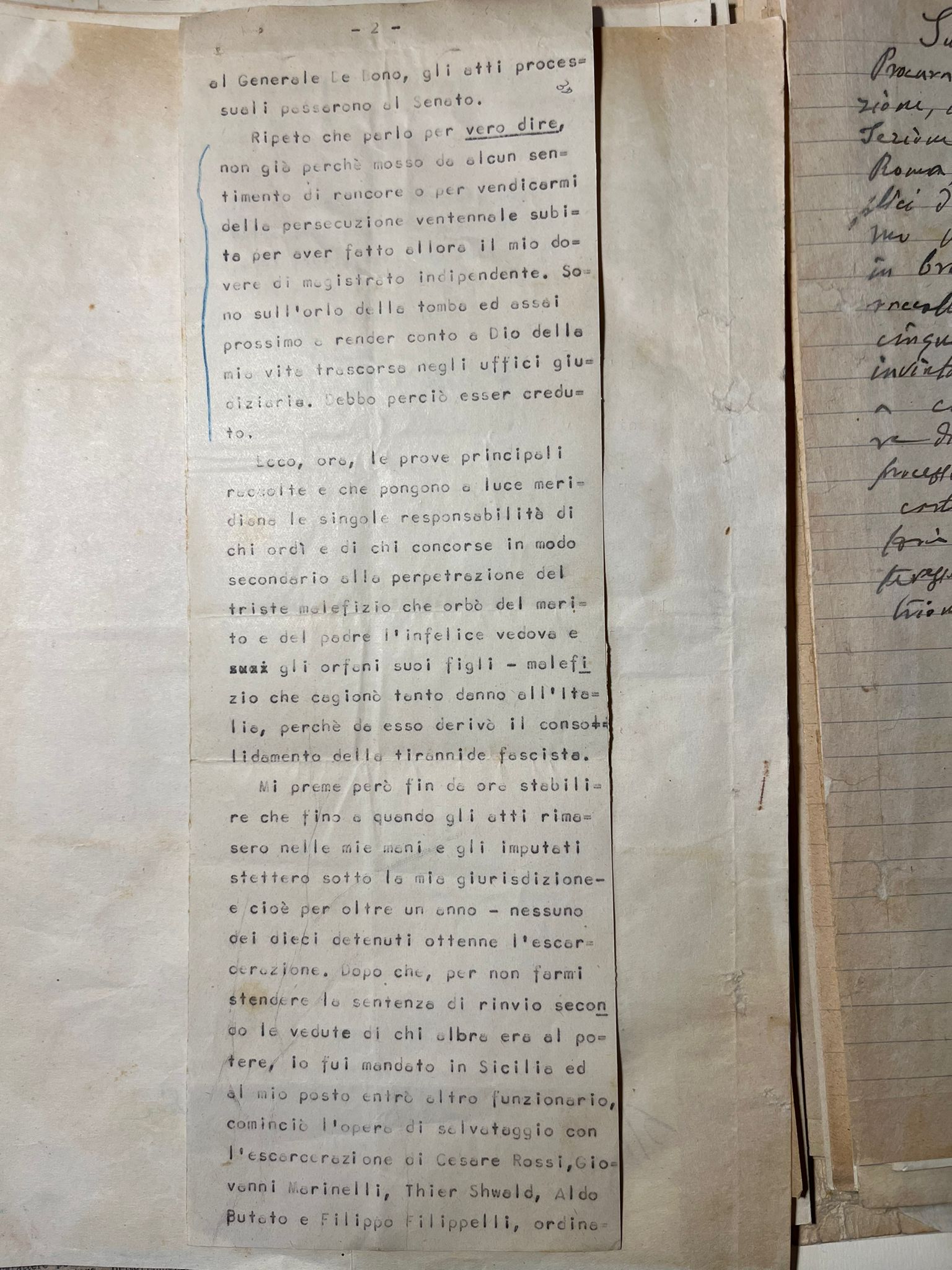

Venne dunque ascoltato per rogatoria il vecchio giudice istruttore Mauro Del Giudice, ormai ottantasettenne, ritiratosi dopo la pensione sul Gargano, sua terra di origine.

La sua deposizione, resa il 9 settembre del 1944 e il memoriale che consegnò ai magistrati, entrambi presenti tra gli atti consultabili presso l’Archivio di Stato, rappresentano documenti di eccezionale valore per comprovare la distorsione dell’attività giudiziaria allora compiuta e consegnano agli atti e alla storia l’esempio di un funzionario dello Stato dalla schiena dritta in uno dei tempi più bui della nostra storia.

4. La versione di Del Giudice.

La prima cosa che il Del Giudice riferì al magistrato che lo escusse fu che nel momento in cui aveva dovuto trasmettere l’incartamento processuale con gli atti istruttori fino a quel momento compiuti alla Commissione senatoria le indagini erano terminate e complete, “tanto che si sarebbe potuto fare allora la sentenza di rinvio di tutti gli imputati al giudizio della Corte di Assise”.

È una precisazione importante perché comprova che l’intervento ab externo ha di fatto privato il magistrato della possibilità di portare a una rapida e proficua definizione dell’istruttoria.

Con la richiesta in visione delle carte si era dunque ottenuto il primo risultato di fermare il treno della giustizia nella sua corsa verso l’accertamento processuale delle responsabilità del delitto.

Furono stroncati anche i germogli di una crescita di livello dell’istruttoria, che dal singolo fatto di reato si apprestava a mettere a fuoco il coinvolgimento del fascismo nella gestione violenta ed illegale della cosa pubblica.

In proposito, dal memoriale di Del Giudice emergono due atti istruttori di primaria importanza:

In merito a questa possibilità, il Del Giudice ebbe a dichiarare che “il Procuratore Generale dell’epoca, non solo si rifiutò di fare la richiesta” ma disse a Fagella[6]: “Se Del Giudice continua su questo passo, io ritirerò dall’istruttoria il mio rappresentante Tancredi” io dissi al Fagella: “puoi rispondergli che m’importa poco tutto ciò: io potrò continuare l’istruttoria da solo”.

Di fatto, al ritorno delle carte nella loro sede naturale (la sezione istruttoria della Corte di Appello), il rappresentante dell’accusa era stato sostituito; a questo episodio il Del Giudice aggiunge quello, meno noto, della contestuale sostituzione del cancelliere addetto alla gestione del voluminoso fascicolo (oltre 44 faldoni): era stata dunque azzerata la memoria storica dell’attività istruttoria compiuta pochi mesi addietro.

Come si è detto, il mutamento della figura del pubblico ministero ha comportato un ammorbidimento della linea dell’accusa e questo è un effetto sicuramente voluto, attesa la nomina di un congiunto di uno dei massimi leader del partito fascista, dal cui vertice era stato ordinato ed organizzato il reato.

Mauro Del Giudice, attraverso la sua testimonianza, ha consentito di verificare in modo diretto e inoppugnabile la fondatezza del predetto assunto, fornendo una analitica e convincente rappresentazione del mutamento di atteggiamento dell’organo dell’accusa conseguente all’arrivo del nuovo collega.

Egli dichiara infatti a verbale che il Del Vasto adottò in un primo momento un atteggiamento naturale, chiedendo allo stesso Del Giudice un confronto per orientarsi in quel mare di carte. I due, ricorda ancora il magistrato, concordarono sulla ricostruzione del fatto come omicidio doloso premeditato.

Dopo qualche giorno, tuttavia, l’atteggiamento di Del Vasto mutò radicalmente, così come i suoi convincimenti giuridici sul caso: “Dopo circa 15 giorni, un mattino si presentò nel mio gabinetto il Del Vasto e con aria impacciata mi fece capire che egli, meglio studiando il processo, era pervenuto nella convinzione che tra il ratto e l’assassinio, non correva il rapporto di mezzo a fine, perché Marinelli e Cesare Rossi avevano sì dato il mandato e procurato i mezzi agli esecutori materiali di rapire Matteotti ma non di ucciderlo”.

Solo apparentemente si tratta della ricostruzione di una normale dialettica tra giuristi sulla esatta qualificazione giuridica da assegnare a un fatto, una scena quotidiana e fisiologica nella vita di ogni magistrato.

Come il Del Giudice avvertì immediatamente, dietro questo mutamento di opinione si nascondeva una raffinata strategia tendente alla sostanziale impunità dei responsabili dell’omicidio.

Negare “il rapporto di mezzo a fine” tra la prima fase dell’azione criminosa (le percosse fino alla riduzione in stato di incoscienza dell’onorevole e il caricamento del corpo in macchina con allontanamento) e la seconda (l’uccisione della vittima e l’occultamento del cadavere) porta alla inevitabile conclusione di una derubricazione dell’accusa da omicidio doloso in quella assai meno grave di omicidio preterintenzionale, con conseguente abbattimento della pena in caso di condanna, cessazione pressocché immediata della carcerazione preventiva e rimessione in libertà degli esecutori materiali.

Ancora, la paventata derubricazione comporta fatalmente lo scagionamento dei soggetti accusati di avere rivestito ruolo di mandanti, a cui non si può certo accollare l’esito imprevedibilmente letale di quella che voleva essere una semplice azione dimostrativa.

Per quanto ben costruita, la tesi era tuttavia difficile da sostenere in presenza delle evidenze probatorie presenti nel fascicolo, come Del Giudice non mancò di replicare immediatamente al rappresentante dell’accusa: “Rimasi stupefatto a questo parlare e risposi: questa supposizione che fai e che non risulta affatto dagli atti costituisce una tale mostruosa costruzione giuridica da far ridere i polli, giacché renderebbe inesplicabili entrambi i delitti”.

Non si può che concordare con questa conclusione: è difficile ipotizzare che i fascisti abbiano voluto limitarsi a picchiare Matteotti e a rapirlo per poi rilasciarlo, conoscendone il coraggio: si trattò di un’azione compiuta a volto scoperto e che avrebbe esposto i suoi autori ad una inevitabile denuncia, in contrasto con quella garanzia di impunità su cui gli imputati hanno più volte esplicitamente affermato, sia durante l’istruttoria che dopo, di aver fatto conto.

È più che evidente che un’azione così connotata prevedeva come esito la soppressione del rapito.

Altrettanto inesplicabile risulterebbe un omicidio non preventivato e scaturito dalla inaspettata reazione del Matteotti: va ricordato che gli aggressori erano almeno sei, alcuni dei quali armati e che uno di loro non ha esitato ad estrarre il coltello e a rivolgerlo al cuore di Matteotti, reazione – questa sì – del tutto sorprendente se si ipotizza che l’ordine fosse quello di risparmiare la vita del rapito, tanto più che il Volpi era un criminale ben aduso ad azioni violente e non un politico coinvolto per caso in un’azione delittuosa.

In sostanza, quando afferma che slegare i due delitti avrebbe reso entrambi inesplicabili il Del Giudice parla a ragion veduta, avendo come si è detto curato l’istruttoria sin dal primo momento e ben sapendo dunque consistenza e valore degli elementi probatori raccolti.

Ma è evidente che anche lui non sta già giocando più una partita giuridica, ma sta opponendo resistenza ad un chiaro tentativo di ingerenza ab externo.

Non a caso, subito dopo la rievocazione dell’incontro le sue dichiarazioni a verbale proseguono con il seguente ricordo: “Non gli nascosi il mio modo di pensare, che cioè quello che egli diceva gli era stato comandato dal Ministero, e che io, come Presidente della Sezione di Accusa, non avrei mai seguito le pretese della Procura Generale”.

Eccole, le sliding doors della vita del protagonista di questa storia: di fronte al tentativo di coinvolgerlo nell’operazione di negazione della verità processuale emersa e di piegare la giustizia a fini ad essa estranei, il Del Giudice si oppone fermamente e in modo irrevocabile, abolendo il sottile muro dell’ipocrisia della discussione giuridica e dichiarando esplicitamente la consapevolezza della posta in gioco e la sua irrevocabile scelta di campo.

Ad ulteriore conferma che il confronto era solo apparentemente giuridico ma implicava in realtà due differenti direzioni da imprimere al processo, una sola delle quali libera da condizionamenti così come sarebbe stato doveroso, il Del Vasto non tornerà più a far visita a Del Giudice, lasciando il compito di proseguire l’opera ad un collega dotato di potere di condizionamento assai più incisivo del suo: il Presidente della Corte di Appello (e diretto superiore di Del Giudice) Donato Fagella.

Anche quest’ultimo, dichiara a verbale il Del Giudice, si mostrava qualche giorno dopo il descritto incontro con Del Vasto improvvisamente propenso alla derubricazione dell’imputazione in quella di omicidio preterintenzionale e, alla sorpresa del Del Giudice perché anche lui aveva improvvisamente cambiato idea, rispondeva facendo esplicito riferimento a “esigenze politiche che richiedevano che si evitassero scandali che potevano compromettere il regime”.

A quel punto, visto che le vere finalità dell’incontro erano state esplicitate, anche il Del Giudice rispondeva con la medesima chiarezza: “allora gli dissi chiaro e aperto: che avevo capito ciò che si pretendeva da me e che io non mi sarei mai prestato a simili ribalderie, giacché alla infamia pubblica, io preferivo la persecuzione, la miseria, ed anche, occorrendo, la morte”.

Per quanto il lettore odierno sia in grado di contestualizzare un discorso del genere e comprendere in pieno la portata del pericolo cui il magistrato si esponeva con queste dichiarazioni, è difficile restituire oggi la piena valenza di un gesto del genere, reso in un momento in cui entrambi gli interlocutori sapevano bene che le conseguenze evocate dal Del Giudice erano non solo possibili ma quotidianamente applicate.

Si stava del resto parlando di un processo contro uomini che avevano aggredito e accoltellato a freddo un parlamentare della Repubblica in pieno giorno solo perché questi aveva mostrato di non voler sottostare al regime fascista, proprio come stava facendo Mauro Del Giudice in quel momento.

Né si poteva sperare che la toga garantisse rispetto o salvezza a fronte di criminali che avevano ricevuto mandato esplicito di neutralizzare con la forza ed eliminare fisicamente gli oppositori a qualsiasi livello e la cui forza stava proprio in quel senso di impunità che Mauro Del Giudice, e lui soltanto, con la sua ostinazione minacciava di compromettere.

Il clima di quasi palpabile terrore che si respirava all’epoca traspare peraltro da altri, interessanti cenni menzionati dal Del Giudice nel verbale e nel memoriale quasi come obiter dicta: dalla circostanza che la scorta di Matteotti era stata improvvisamente revocata due giorni prima dell’attentato all’inquietante particolare che dal giorno del primo interrogatorio a Regina Coeli i compiti di polizia giudiziaria con connessa attività di accompagnamento dei magistrati agli interrogatori erano passati dalla polizia penitenziaria alla milizia fascista.

Si può solo immaginare dunque la drammaticità reale, quasi fisica, di uno scambio di frasi quale quello appena riportato, appena mitigata da quella sorta di via di fuga che il Del Giudice offriva a quelli di cui si era appena con le sue parole dichiarato nemico irriducibile: egli aggiungeva infatti che era disposto ad essere trasferito ad altra Corte di Appello per evitare “imbarazzi”.

Il Fagella, dopo aver risposto che l’ipotesi non era praticabile perché un suo trasferimento avrebbe creato scandalo e che “quello che si voleva era che lui scrivesse la sentenza” (si intende, nel modo conforme al desiderata del Governo), tornava a trovarlo pochi giorni dopo per comunicargli che sarebbe stato “accontentato”, ovvero trasferito.

Evidentemente dall’altra parte si era capito che l’unico modo per ottenere la agognata impunità per gli assassini era di allontanare fisicamente Del Giudice dal fascicolo; lo “scandalo” di un trasferimento che tutti gli uomini di buon senso avrebbero letto come condizionamento del Governo sulle sorti del processo diveniva dunque il male minore. Anche perché il numero delle persone di buon senso sembrava diminuire giorno dopo giorno, in una spirale irreversibile verso la dittatura.

Così, Mauro Del Giudice fu trasferito a Catania e con lui rimosso l’ultimo ostacolo alla trasformazione di una brillante istruttoria nel processo che divenne noto come “la farsa di Chieti”, che si concluse – come era ampiamente prevedibile – con la derubricazione dell’imputazione in quella di omicidio preterintenzionale, il riconoscimento dell’attenuante della “debole costituzione” della vittima e condanne a pene simboliche e di fatto non eseguite perché coperte quasi tutte dall’amnistia.

Il giudice istruttore che aveva preso il posto di Mauro Del Giudice fu promosso Procuratore Generale presso la Corte di cassazione e divenne in seguito Senatore del Regno.

5. La conclusione del secondo processo agli assassini di Matteotti… e della nostra storia.

Dopo le dichiarazioni rese dal Del Giudice a distanza di venti anni e la nuova istruttoria si aprì un nuovo processo, questa volta con la corretta imputazione di omicidio premeditato, a carico degli imputati sopravvissuti Dumini, Viola e Poveromo.

I tre furono condannati all’ergastolo. Le sliding doors erano girate anche per loro.

Al nostro Del Giudice, privato della carriera, di fatto esiliato e allontanato da tutti, rimase la soddisfazione di avere scelto la porta giusta e dopo venti anni avere ottenuto la restituzione del diritto alla parola, che lui ha scelto di esercitare per il mero, impareggiabile sentimento di essere rimasto fedele alla propria idea di magistrato e uomo dello Stato: “Ripeto che parlo per vero dire, non già perché mosso da alcun sentimento di rancore o per vendicarmi della persecuzione ventennale subita per avere fatto allora il mio dovere di magistrato indipendente. Sono sull’orlo della tomba ed assai prossimo a render conto a Dio della mia vita trascorsa negli uffici giudiziari. Debbo perciò essere creduto”.

[1] Discorso alla Camera del Deputati del 30 maggio 1924 di Giacomo Matteotti.

[2] Vale la pena ricordare che, tornando a sedersi al suo scranno, Matteotti disse ai suoi compagni di partito con un sorriso: “Bene, io il mio discorso l’ho fatto. Ora voi preparate il discorso funebre per me”.

[3] Una risalente (ma non vecchia) vicenda processuale: il pestaggio fascista in danno dell’on. Giovanni Amendola del 26 dicembre 1923 di Costantino de Robbio, Giustizia Insieme, 24 febbraio 2024.

[4] Il Volpi si era già macchiato, tra le altre, dell’aggressione a Giovanni Amendola per la quale si rinvia ancora una volta al nostro articolo, già menzionato in nota 3.

[5] Il sequestro, ricorda ancora il Del Giudice, fu revocato subito dopo che gli fu tolta la gestione del procedimento.

[6] Donato Fagella è il Presidente della Corte di Appello di Roma; lo incontreremo di nuovo di qui a breve.

Le immagini riproducono documenti conservati presso l’Archivio di Stato di Roma, con il quale la nostra Rivista ha recentemente instaurato un rapporto di collaborazione

È stata resa nota la decisione del Governo di prevedere test psicoattitudinali per l’accesso alla magistratura. Non è ancora disponibile il testo del preannunciato decreto legislativo (che dovrebbe provvedervi in attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, di delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario); ma la riforma viene giustificata con l’esigenza di verificare preventivamente l’equilibrio degli aspiranti magistrati.

Ho lavorato come giudice per 45 anni: ne avevo 25 quando ho iniziato.

Da giovane, quando mi si diceva che la principale qualità del giudice è l’equilibrio, pensavo che si volesse solo attenuare così il peso della più recente preparazione teorica dei nuovi magistrati nel confronto con i magistrati più anziani ed esperti, talora non più avvezzi allo studio, quantomeno a quello manualistico.

Con il trascorrere degli anni mi sono poi reso conto che l’equilibrio è davvero un’esigenza imprescindibile per il lavoro di ogni giurista, non solo del giudice.

Ma cos’è l’equilibrio?

Secondo il dizionario medico Treccani «l’equilibrio psichico denota la capacità di un individuo o di un gruppo di giungere (anche con sforzo prolungato e mediante un ragionamento intenzionale) a una sintesi tra moventi opposti: per es., tra bisogno di attaccamento e motivazione all’esplorazione, tra coesione e individualismo o tra altruismo e narcisismo».

Tuttavia, quando la sua carenza non si manifesti in patologie psichiatriche ben definite, con deliri più o meno sistematizzati, come la paranoia o la schizofrenia, la misura di questa attitudine non è ovviamente quantificabile.

Anche senza ricordare esempi specifici, che potrebbero risultare inutilmente polemici, la quotidiana esperienza dei discorsi pubblici dimostra che l’enfasi e i paradossi sono talora intenzionalmente destinati ad accrescere l’efficacia della comunicazione politica. E in molti casi sarebbe possibile solo esprimere opinioni personali, non qualificazioni giuridicamente rilevanti, su quanto siano equilibrate queste frequenti posizioni eccentriche e inusitate o di ammiccante trasgressività, che tutt’al più possono essere occasioni di riflessione o di approfondimento rispetto a vicende socialmente o politicamente significative.

Per qualsiasi giurista, e in particolare per il giudice poi, l’equilibrio è la capacità di contemperare interessi ed esigenze spesso contrapposte, di mediare tra l’universalità della legge e la singolarità del caso, perseguendo questa sintesi attraverso il contraddittorio, che è il vero paradigma deontologico di un’etica del giudice.

Non si potrebbe certo sostenere che le posizioni espresse da ciascuna delle parti in contraddittorio siano sempre espressione di squilibri psichici benché sostenute talora da un magistrato del pubblico ministero o avallate da giuristi professionali quali gli avvocati. Si tratta appunto di contrapposizioni di interesse, talora di visioni del mondo, che, confrontate e contemperate nel quadro di una comunità di norme e di valori, vanno ricondotte a un equilibrio non predeterminabile in astratto. Ed è un equilibrio, quello del giudice, che si coltiva attraverso l’esperienza dei casi e un incessante e sempre rinnovato studio del diritto, un sistema linguistico estremamente complesso e articolato, composto di norme legislative, di interpretazioni giurisprudenziali, di ricostruzioni dottrinali accumulate in secoli di esperienze e di confronti.

Secondo l’onorevole Bongiorno, avvocata e presidente della commissione Giustizia del Senato, «non ha senso che diventi giudice chi è più bravo a imparare a memoria i codici o la giurisprudenza», «oggi il concorso è su base mnemonica», mentre sarebbe «giusto che i giudici siano valutati anche sotto il profilo della capacità di autocritica, dell’attitudine a lavorare in gruppo e della disposizione a reggere lo stress».

Non so se l’avvocata Bongiorno abbia mai partecipato, come esaminatrice o come esaminanda, a un concorso per l’accesso in magistratura; ma è noto che durante le prove scritte i candidati possono consultare i codici, sicché non hanno alcun bisogno di impararli a memoria. Si tratta infatti di prove che hanno «la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematico dei candidati», come ora espressamente prescrive la legge delega cui il Governo intende dare attuazione.

Quanto a capacità di autocritica, attitudine a lavorare in gruppo e disposizione a reggere lo stress, si apprendono sul campo. E la camera di consiglio è un’esperienza estremamente formativa, appunto perché la soluzione auspicabilmente equilibrata risulta dal confronto tra approcci diversi, talora anche radicalmente opposti, che non sono per ciò solo squilibrati.

La composizione nell’equilibrio non rimuove uno squilibrio dei componenti.

Contraddittorio delle parti e collegialità della decisione sono garanzie processuali fondamentali perché presuppongono necessariamente, non escludono affatto, pluralità di atteggiamenti, orientamenti, opzioni.

Escluse le patologie psichiatriche, non è pertanto possibile ipotizzare uno standard di equilibrio psichico fisiologico, cui tutti i magistrati dovrebbero risultare conformi. Il conformismo è il vero rischio professionale dei magistrati, perché li esonera da quella “responsabilità empatica” che è indispensabile per riconoscere l’effettivo significato dei comportamenti altrui nel contesto di una comune costellazione di valori.

Del resto non sarebbe accettabile, e non potrà mai accadere in un Paese democratico costituzionalmente garantito, che un candidato meritevole, in quanto capace di argomentazione e ricostruzione sistematica, venga preventivamente escluso dall’ordine giudiziario perché, pur non avendo patologie psichiatriche, qualcuno, sia pure il C.S.M., ritiene che non ha capacità di autocritica, attitudine a lavorare in gruppo e disposizione a reggere lo stress.

È dunque prevedibile che la preannunciata riforma si ridurrà all’ennesima operazione di equilibrismo propagandistico. E sarebbe preferibile che l’Associazione nazionale magistrati evitasse di enfatizzarne il messaggio.

(Immagine: Daniel Firman, Nasutamanus, 2012, via Domus)

Ammissibilità in appello dei mezzi di prova "sopravvenuti". Il principio dispositivo con metodo acquisitivo e il divieto di nova in appello (nota a Cons. di Stato, Sez. II, 26 gennaio 2024, n. 845)

di Carmine Filicetti

Sommario: 1. La vicenda giuridica – 2. Il principio dispositivo con metodo acquisitivo – 3. Il divieto di nuove domande e le sue deroghe – 4. Conclusioni

1. La vicenda giuridica.

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato veniva chiamato a pronunciarsi su un ricorso proposto dal Caporal Maggiore Capo dell’Esercito Italiano al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di riconoscimento di infermità, dipendente da causa di servizio e del beneficio dell’equo indennizzo, nonché del sotteso parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Si chiedeva, inoltre, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni, derivante da responsabilità contrattuale ex art. 2087 cod. civ[1]., in relazione alla malattia riscontrata dal ricorrente causalmente riconducibile alle modalità ed alla tipologia del servizio prestato in occasione delle missioni internazionali all’estero.

Sulla vicenda, il giudice di prime cure, sulla scorta del rilievo scientifico a mente del quale «il rischio per la salute riconducibile all’esposizione all’uranio impoverito sussiste significativamente solo per l’effetto dell’inalazione di sostanze cancerogene a seguito dell’impatto dei proiettili all’uranio impoverito, ossia solo per chi si sia trovato a brevissima distanza di tempo da un mitragliamento con l’utilizzo di uranio impoverito e nell’immediate vicinanze di veicoli o edifici colpiti»[2], aveva ritenuto che la malattia contratta dal ricorrente non era eziologicamente collegata all’attività da questi svolta.

In sostanza, secondo l’organo giudicante, la partecipazione ad azioni di guerra sul terreno era condizione necessaria per l’insorgere dei danni derivanti da esposizione ad uranio impoverito: condizione non verificatasi nel caso di specie, atteso che il ricorrente aveva svolto soltanto mansioni di conduzione di automezzi.

Dalla vicenda, portata dinanzi al Tar, ne derivava sentenza di rigetto, avverso la quale il Caporal Maggiore Capo dell’E.I. proponeva appello.

Dinanzi al Consiglio di Stato l’appellante deduceva il vizio di carenza di istruttoria – sia per il parere del comitato di verifica, sia per la sentenza del Tar – sulle attività effettivamente svolte, sull'inquinamento chimico, fisico e radioattivo nel territorio dell'area balcanica e sul mancato impiego di dotazione tecnica specifica per lo svolgimento delle operazioni.

A tanto aggiungeva che il Tar adito non aveva disposto una verificazione o una c.t.u., alla cui mancanza chiedeva di supplire, presentando apposita relazione di parte di cui chiedeva l’ammissione.

Di tale relazione il Consiglio di Stato ammetteva la produzione e ne disponeva la verificazione, sostenendo che si trattasse di «atto che la parte appellante non aveva potuto produrre in primo grado, a causa della veloce definizione di quel giudizio e del tempo resosi necessario per l’acquisizione dei materiali biologici presso l’Ospedale che li deteneva, oltre che per la complessità dell’indagine»[3].

L’ammissibilità della relazione nel giudizio in appello apre la strada ad una serie di riflessioni sul divieto di nova probatori in appello e sulle sue eccezioni[4].

2. Il principio dispositivo con metodo acquisitivo

Il processo amministrativo viene configurato come processo a carattere soggettivo, in conformità con quanto previsto dall’art. 24 comma 1 Cost.; il fine risulta essere la tutela di una situazione giuridicamente protetta, in cui il soggetto che ne è titolare, lamentando una lesione di quell’interesse, chiede giustizia dinanzi agli organi giurisdizionali, non avendo potuto conseguire il risultato sperato al di fuori del processo. Ciò significa che il processo amministrativo, al pari di quello civile, risponde al principio della domanda, espresso dagli artt. 99 e 112 c.p.c., i quali trovano riscontro, oltre che in virtù del rinvio esterno operato dall’art. 39 c.p.a., anche in relazione al disposto degli art. 41, co.1, e 34, co.1, c.p.a., a norma dei quali, rispettivamente “le domande si introducono con ricorso” ed il giudice adotta le pronunce previste dal codice “nei limiti della domanda”.

Pur non mancando chi ha affermato che il processo amministrativo «sia stato progressivamente ricostruito come processo di parti, muovendo però da un impianto (normativo e teorico) che mostrava i caratteri della giurisdizione oggettiva, nell’interesse della legalità delle decisioni autoritative»[5], tuttavia, il giudizio è anche, fuor di dubbio, caratterizzato dalla asimmetria delle parti.

In alcune ipotesi, tale squilibrio, può riflettersi sulla disponibilità delle prove, atteso che il soggetto privato possa trovarsi nella complicata condizione di non essere nella possibilità di acquisire le necessarie evidenze, essendo le stesse nell’esclusivo possesso dell’amministrazione[6].

Da ciò, si rende necessario che il giudice amministrativo conservi poteri istruttori[7], utili a realizzare in concreto il bilanciamento delle posizioni processuali di parte privata e parte pubblica e da tali peculiari caratteristiche, emergerebbe la natura del processo amministrativo come tendenzialmente “oggettiva”, in antitesi alle regole dei processi a carattere soggettivo, base di partenza dalla quale era stato originariamente ideato e concepito.

Il giudice diviene “signore della prova”[8], nel senso che gli sarebbe concesso il naturale potere di alterare il gioco delle parti in virtù della soluzione individuata come giusta nel rapporto sostanziale; l’attività istruttoria del giudice, se non può mai tradursi nella sostituzione della parte rimasta inerte nell’allegazione e nella successiva prova dei fatti, può invece sempre essere diretta ad evitare che la posizione di debolezza del privato rispetto al potere gli impedisca di far valere nel processo la propria pretesa.

Nondimeno, nella sentenza in commento, parte ricorrente non si era fatta trovare inerte in ordine all’allegazione della prova, ma risultava semplicemente sfornita di questa a causa della veloce definizione del giudizio di primo grado, che non aveva lasciato al ricorrente il tempo necessario per l’acquisizione dei materiali biologici.

In altri termini, anche se nel processo amministrativo vige il principio per cui l’onere della prova incombe sulla parte ricorrente, il giudice mantiene un significativo ed autonomo potere di acquisizione probatoria, utile a compensare gli squilibri derivanti dalla diversa natura delle parti in giudizio e seppur è indubbio che il processo amministrativo è processo di parti - come parrebbe dimostrato dalle norme della Costituzione e del c.p.a. che disciplinano l’istruttoria amministrativa – dalle evidenze processuali emergono tratti che mettono in crisi tale impostazione.

Nel caso de quo il giudice ammetteva la produzione, mancante in primo grado, e ne disponeva la verificazione esercitando così i suoi forti e penetranti poteri, utili a definire il cd. “principio dispositivo con metodo acquisitivo”[9] ricavabile dall’art 64 cod. proc. amm. a mente del quale sulla parte interessata a provare un fatto grava un onere probatorio alleggerito, essendo sufficiente che essa produca un principio di prova, fermo l’onere di definire con precisione il thema probandum, allegando tutti i fatti da provare in modo sufficientemente circostanziato.

Specularmente, il giudice ha un potere-dovere di acquisire ulteriore materiale probatorio integrativo in soccorso della parte che, senza sua colpa, non era nelle condizioni di fornire la piena prova nel momento acquisitivo dell’istruttoria; tale impostazione inevitabilmente si riflette sul giudizio di appello con in quest’ultimo di “elementi potenzialmente sovversivi”[10].

3. Il divieto di nuove domande e le sue deroghe

Preliminarmente, deve rammentarsi che l’appello è un mezzo di impugnazione devolutivo, atteso che trasferisce al giudice di secondo grado la stessa controversia decisa dal giudice di primo grado.

La portata dell’effetto devolutivo, però, non può travalicare i confini della controversia fissati in primo grado.

In tal senso rileva l’art 104 comma 1 cod. proc. amm. ai sensi del quale nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, né nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio[11]. La norma sancisce il divieto di ius novorum,che impedisce l’ampiamento in appello del thema decidendum, attraverso la proposizione di nuovi motivi o l’ampliamento dei motivi precedentemente dedotti. Secondo un orientamento ormai consolidato, il divieto di motivi nuovi in appello costituisce la logica conseguenza dell’onere di specificità dei motivi di impugnazione (in primo grado) del provvedimento amministrativo e più in generale dell’onere di specificazione della domanda da parte di chi agisce in giudizio.

Nondimeno, la regola generale conosce più di un’eccezione.

Precisamente, il comma terzo dell’art 104 consente la proposizione di motivi aggiunti – e, dunque, nuovi – qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o dei provvedimenti amministrativi impugnati[12].

Allo stesso modo, esiste deroga al divieto generale, nella previsione del comma 2 nella parte in cui ammette nuovi mezzi di prova e consente la produzione di documenti nuovi, in tutte quelle fattispecie in cui il giudice li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

Tale situazione si è di fatto verificata nel caso di specie e, sulla ritenuta impossibilità della parte di produrre in primo grado la relazione scientifica, il giudice ha dichiarato l’ammissibilità del nuovo mezzo di prova.

In sede di prima applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, la giurisprudenza amministrativa ha affrontato alcune importanti questioni interpretative relative alla portata del divieto in parola.

Sul punto, il Consiglio di Stato ha confermato che il divieto di nova in appello concerne le prove precostituite (documenti) al pari di quelle costituende e che i presupposti per derogare al divieto in questione (indispensabilità ai fini della decisione e impossibilità incolpevole di proporli o produrli nell’ambito del primo giudizio) hanno carattere alternativo e non cumulativo.

Sebbene la vicenda oggetto di commento sia caratterizzata dall’avverarsi del secondo presupposto richiamato dal comma 2 dell’art. 104 c.p.a, non possono omettersi talune riflessioni sul requisito della indispensabilità della prova ai fini della decisione.

Il concetto di indispensabilità deve essere indagato alla luce della consolidata giurisprudenza che non considera prova indispensabile «quella di per sé idonea a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quello che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa nelle preclusioni istruttorie del primo grado»[13], bensì la prova prodotta per la prima volta in appello, funzionale alla dimostrazione di un fatto concernente un’eccezione in rito rilevabile d’ufficio dal giudice, dunque sempre ammessa, nonché quelle prove per cui si dimostri l’impossibilità, per la parte, di acquisire la conoscenza dei fatti dedotti in giudizio con altri mezzi che ella aveva l’onere di fornire, nelle forme e nei tempi stabiliti[14].

In definitiva, possono considerarsi indispensabili soltanto quelle prove che in base a circostanze oggettive non potevano essere prodotte in primo grado, perché la parte non ne aveva la disponibilità ovvero perché l’esigenza probatoria è sorta ex novo in grado di appello[15].

Quanto sin ora esposto, consente di rilevare che il criterio utilizzato ha la capacità di modulare i poteri istruttori del giudice; questi possono essere ampliati ovvero restrinti in relazione al caso concreto e da ciò deriva, inevitabilmente, una significativa flessibilità interpretativa.

4. Conclusioni

L’ammissibilità di nuove prove documentali, attraverso la valorizzazione del metodo acquisitivo, non si pone in contrasto con il divieto di cui all’art 104 comma 2, laddove il giudice abbia constatato l’impossibilità di una preventiva acquisizione ovvero l’indispensabilità ai fini della decisione.

Nella vicenda in esame il Consiglio di Stato si era persuaso considerando la veloce definizione del giudizio di prime cure che non aveva lasciato il tempo necessario per l’acquisizione dei materiali biologici a parte ricorrente. L’esercizio di poteri officiosi da parte del giudice amministrativo, come osservato da autorevole dottrina[16], deve essere inteso come «risorsa fondamentale per assicurare l’effettività della tutela nei confronti dell’amministrazione e la giustizia nell’amministrazione».

Il sotteso principio dispositivo con metodo acquisitivo si giustifica allora alla luce della sostanziale disparità che caratterizza le parti del processo amministrativo sotto il profilo dell’accesso al materiale probatorio: il fondamento del principio si rinviene evidente nella ratio riequilibratrice, peraltro coerente con il principio della vicinanza della prova.

Non è novità, infatti, che vi sia una sostanziale differenza fra la regola probatoria posta dall’art. 2697 c.c. e quella di cui all’art 64, comma 1, c.p.a. in quanto, nel processo amministrativo deve riconoscersi una certa flessibilità nella definizione dei criteri di riparto dell’onere della prova, non essendo quelli cristallizzati in uno schema precostituito e astratto, piuttosto calibrati sul principio della vicinanza o disponibilità della prova[17].

D’altra parte, il potere riconosciuto al giudice, per non snaturare l’essenza del processo amministrativo, deve essere esercitato entro confini specificati, il rischio è quello di incorrere in una ricostruzione diversa dalla realtà fattuale, anche grazie ai limiti e alle decadenze offerte dalla normativa, ben potendo l’indeterminata discrezionalità del giudice sfociare in esiti contrastanti con quelli individuati a monte dal legislatore[18].

[1] Cfr. sul punto Cons. di Stato, sez. II, 3 novembre 2023, n. 9523, ove in ragione dell’esposizione a sostanze nocive il giudice stabiliva che: “L'Amministrazione della difesa, quale Ente datoriale, è sottoposta agli obblighi di protezione stabiliti dall'art. 2087 c.c., che impone a quanti ricorrano ad energie lavorative di terzi di adottare "misure" idonee, secondo un criterio di precauzione e di prevenzione, a "tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". La disposizione, che enuclea un dovere di protezione che arricchisce ex lege (cfr. art. 1374 c.c.) il rapporto obbligatorio riveniente dal contratto di lavoro, non ha una portata solo settoriale ma, al contrario, delinea un principio generale di tutela del prestatore di lavoro che si proietta prismaticamente in tutto l'ordinamento: come tale, integra un referente normativo e valoriale di impatto sistemico e, pertanto, trova applicazione anche nel caso del rapporto di impiego o, comunque, di servizio fra il militare e l'Amministrazione della difesa”.

[2] Cfr. sentenza in commento, p. 2.

[3] Cfr sentenza in commento, p. 4.

[4] F. Saitta, I nova nell’appello amministrativo, Milano, 2010; Id., Processo amministrativo ed appello incidentale: “vetera et nova”, in Dir. proc. amm., 4/2020, 862-892; Id., La «correzione del tiro» nel processo amministrativo: oscillazioni giurisprudenziali in tema di “emendatio” e “mutatio libelli”, in Dir. e proc. amm., 3/2020, 663-710, R. Vaccarella, Il divieto dei “nova” nell’appello del giudizio amministrativo, V. Domenichelli, Le sopravvenienze in appello: introduzione al tema, M. Lipari, Le sopravvenienze nel giudizio di appello, tutti in F. Francario - M.A. Sandulli, La sentenza amministrativa ingiusta ed i suoi rimedi, Castello di Modanella (Siena), 19-20 maggio 2017, Napoli, 2018.

[5] L.R. Perfetti, L'istruzione nel processo amministrativo e il principio dispositivo, in Riv. dir. proc., 2015, 72.

[6] Aa.Vv., Profili oggettivi e soggettivi della giurisdizione amministrativa. In ricordo di Leopoldo Mazzarolli, F. Francario - M.A. Sandulli (a cura di), Napoli, 2017; M.A. Sandulli, Profili oggettivi e soggettivi della giurisdizione amministrativa: il confronto, in www.federalismi.it, febbraio 2017; G.D. Comporti, Il giudice amministrativo tra storia e cultura: la lezione di Peir Giorgio Ponticelli, in Dir. proc. amm., 2014, 3, 743-826; V. Cerulli Irelli, Legittimazione “soggettiva” e legittimazione “oggettiva” ad agire nel processo amministrativo, in Dir. proc. amm., 2014, 2, 341-390; A. Travi, Recenti sviluppi sul principio della domanda nel processo amministrativo, in Foro it., 5, 2015, III, 286 ss; E. Follieri, Due passi avanti e uno indietro nell’affermazione della giurisdizione soggettiva (nota a Cons. Stato, Ad. Plen. 27 aprile 2015, n. 5), in Giur. it., 2015, 10, 2192-2203, B. Marchetti, Il giudice amministrativo tra tutela soggettiva e oggettiva: riflessioni di diritto comparato, in Dir. proc. amm., 2014, 1, 74-106.

[7] F. Benvenuti, L’istruzione nel processo amministrativo, Enc. Dir., vol. XXIII, Milano, 1973, 204 -211; F.G. Scoca, Mezzi di prova e attività istruttoria, in Il processo amministrativo, Commentario a cura di A. Quaranta - V. Lopilato, Milano, 2011, 539 ss.; L.R. Perfetti, Prova (diritto processuale amministrativo), in Enciclopedia del diritto, annali 2008, Milano, 917-946; Id., L’istruzione nel processo amministrativo e il principio dispositivo, in Dir. proc., 2015, 1, 72-103; A. Police, I mezzi di prova e l’attività istruttoria, in Il nuovo diritto processuale amministrativo, G.P. Cirillo (a cura di), cap. 17, Padova, 2014; C.E. Gallo, Istruzione nel processo amministrativo, in Dig. Disc. Pubbl., vol. IX, Torino 1994, 8-15; Id., I poteri istruttori del giudice amministrativo, in Ius publicum, 2011; F. Saitta, Vicinanza alla prova e codice del processo amministrativo: l’esperienza del primo lustro, in Riv. trim. dir. proc. civ., 3/2017, 911 ss.; L. Bertonazzi, L’istruttoria nel processo amministrativo di legittimità: norme e principi, Milano, Giuffrè, 2005; A. Chizzini, I poteri istruttori del giudice amministrativo in generale e nella giurisdizione esclusiva, in AA.VV., Il processo davanti al giudice amministrativo. Commento sistematico alla legge n. 205/2000, B. Sassani - R. Villata (a cura di); A. Chizzini - L. Bertonazzi, L’istruttoria, in Aa.Vv., Codice del processo amministrativo. Dalla giustizia amministrativa al diritto processuale amministrativo B. Sassani - R. Villata (a cura di), Torino, Giappichelli, 2012; M.A. Sandulli, Riflessioni sull'istruttoria tra procedimento e processo, in Dir. e soc., 2/2020, 195-221.

[8] Sul punto cfr., M. Nigro, Il giudice amministrativo “signore della prova”, in Foro it. 1976, V, c. 9.

[9] Sul principio dispositivo con metodo acquisitivo, si veda tra gli altri, M. A. Sandulli, Il giudizio davanti al Consiglio di Stato ed ai giudici sottordinati, Napoli 1963, 234; R. Villata, Riflessioni introduttive allo studio del libero convincimento del giudice nel processo amministrativo, in Dir. proc. amm. 1990, 201 e ss.; Id., Considerazioni in tema di istruttoria, processo e procedimento, in Dir. proc. amm. 1995, 195 e ss.; L. Migliorini, L’istruzione nel processo amministrativo di legittimità, Padova 1977; Id., Istruzione (istruzione del processo amministrativo), in Enc. giur., Roma 1990, vol. XVIII; Id., Bervi note sulla posizione del giudice e delle parti nel processo amministrativo, in Scritti in onore di Giannini, I, Milano 1988, 451; F.G. Scoca, Commento all’art. 63, in Lopilato e Quaranta (a cura di), Il processo amministrativo, Milano 2011, 535; G. Corso, Istruttoria nel processo amministrativo, in Enc. giur., Roma 2003, vol. XVIII; G. Abbamonte, La prova nel processo amministrativo, in Riv. amm. Rep. it. 1985, 679; C.E. Gallo, La prova nel processo amministrativo, Milano 1994; Id., L’istruttoria processuale, in Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Diritto amministrativo speciale, 2ª ed., V, Milano 2003, 4391 ss.; Virga G., Attività istruttoria primaria e processo amministrativo, Milano 1991; A. Travi, Lezioni di giustizia amministrativa, Torino 2010, 256 ss.; A. Police, Il ricorso di piena giurisdizione avanti il giudice amministrativo, vol. II, Milano 2001; Id., Istruzione preventiva e processo amministrativo: riflessioni a margine di una recente pronuncia, in Dir. proc. amm. 1998, 629; F. Saitta, I nova nell’appello amministrativo, op cit. 289 ss.; Degli Esposti, Appunti sull’istruttoria nel processo amministrativo, in Dir. proc. amm. 1991, 276; L.R. Perfetti, Sull’istruttoria nel processo amministrativo oltre il “metodo acquisitivo”. Osservazioni sulla relazione tra art. 64 c.p.a. ed art. 213 c.p.c., in Scritti in memoria di Roberto Marrama, Napoli 2012, 739; Id., Prova (processo amministrativo), in Enc. dir. Annali, II, 2, Milano 2009, 917; F. Saitta, Vicinanza alla prova e codice del processo amministrativo, op. cit.; M. Nigro, Il giudice amministrativo “signore della prova”, op. cit., 6 ss.

[10] Cfr. L.R. Perfetti, “L’istruzione nel processo amministrativo e il principio dispositivo”, op. cit.

[11] Sul punto il Consiglio di Stato ha precisato che “il divieto di domande o eccezioni nuove in appello ex art. 104, comma 1, c.p.a. si applica solo all'originario ricorrente, poiché solo a quest'ultimo, una volta delimitato il thema decidendum con i motivi di impugnazione articolati in primo grado, è precluso un ampliamento dello stesso nel giudizio d'appello; viceversa, rispetto alle parti resistenti il medesimo divieto va inteso come riferito alle sole eccezioni in senso tecnico, non rilevabili d'ufficio, ma non anche alle mere difese rispetto agli altrui motivi di impugnazione, il cui accoglimento determina l'interesse a formulare ogni censura volta ad ottenere la riforma della sentenza in sede d'appello” (Cons. di Stato, sez. III, 25 marzo 2021, n. 2530).

[12] A. Travi, Lezioni di giustizia amministrativa, cit.; F.G. Gallo, Giustizia amministrativa, cit.; R. Villata, Considerazioni sull’effetto devolutivo dell’appello nel processo amministrativo, in Dir. proc. amm., 1985, 131 ss.; F. Patroni Griffi, Il metodo di decisione del giudice amministrativo, in La sentenza amministrativa ingiusta e i suoi rimedi, cit., 43 ss.; M. Taruffo, Giustizia, procedure e processo, in Ragion pratica, 9/1997; B. Pastore, Giusto processo e verità giudiziale, Filosofia del diritto, unife.it.; F. Francario - M.A. Sandulli, La sentenza amministrativa ingiusta ed i suoi rimedi, cit.

[13] In tale circostanza le S.U. erano state chiamate a pronunciarsi sul contrasto esistente tra le sezioni semplici a proposito del concetto di prova indispensabile ai sensi dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ. nel testo (coincidente con quello attuale dell’art. 104, comma 2, cod. proc. amm.) vigente prima dell’ultima novella apportata dall’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, convertito nella legge n. 134 del 2012 (Corte di Cassazione, Sez. Unite, 4 maggio 2017 n. 10790).

[14] Sul tema della produzione di nuovi mezzi di prova in appello il Consiglio di Stato ha stabilito, a più riprese, che questa è subordinata alla verifica della sussistenza di una causa non imputabile alla parte di esibirli in primo grado, ovvero alla valutazione di indispensabilità collegata all’impossibilità di acquisire la conoscenza di quei fatti con altri mezzi che la parte avesse l’onere di fornire nelle forme e nei tempi stabiliti dalla legge, sul punto cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2018, Cons. Stato, Sez. III, 22 maggio 2019; Cons. Stato, Sez, IV, 17 luglio 2018.

[15] R. Dagostino, Principi e regole dell’istruttoria in appello e intellegibilità della decisione giudiziaria. A proposito di una sentenza “oscurata” (nota a Cons. Stato, Sez. IV, 27 luglio 2021 n. 5560), in Giustizia insieme, 2021.

[16] M.A. Sandulli, La giurisdizione plurale: Giudice e potere amministrativo. La “risorsa” del giudice amministrativo, in Questione Giustizia, 1/2021.

[17] F. Saitta, Vicinanza alla prova e codice del processo amministrativo, op. cit.

[18] R. Dagostino, Principi e regole dell’istruttoria in appello e intellegibilità della decisione giudiziaria. A proposito di una sentenza “oscurata” (nota a Cons. Stato, Sez. IV, 27 luglio 2021 n. 5560), op.cit.

Il recente volume, curato da Maria Martello, con contributi di Roberto Bartoli, Pietro Bovati, Luciana Breggia, Tommaso Greco, Letizia Tomassone, pubblicato da Giappichelli, è suddiviso in due parti ed è il frutto di un lungo percorso di lavoro, fatto di studi, di riflessioni, di intrecci tra saperi diversi e di proposte sulla mediazione dei conflitti. Un libro denso, che non dà niente per scontato e assodato, che è pieno di tante domande sul ruolo, sulla funzione, sul presente e sul futuro della mediazione, ma anche di tante risposte sulle modalità in cui sanare i conflitti e sul valore umano della mediazione perché “mediare un conflitto non significa… semplicemente pervenire ad un accordo fra le parti ma permettere alle stesse parti in lite di scoprire le ragioni profonde dei propri comportamenti”.

La prima parte, di cui è interamente autrice la stessa Martello, affronta, pur mantenendo la mediazione come unico baricentro, diverse tematiche che vanno dalla spiegazione di cosa si intenda per mediazione ai nuovi orizzonti della crescita umana, dalla precarietà delle relazioni, tra libertà e autonomia, all’impossibilità di vivere con e senza l’altro, dal percorso di formazione alle chiavi del mediatore, per citarne solo alcuni.

Per Maria Martello, la mediazione per la risoluzione dei conflitti rappresenta una “evoluzione delle risposte al bisogno di giustizia dell’uomo per una nuova solidarietà umana, a partire dal dialogo costruttivo tra scienze diverse”. E se, “con la riforma della giustizia, la mediazione è la novità del nostro tempo… essa a pieno titolo rientra nel cambiamento epocale che in tanti ambiti si sta imponendo”. Per questo, merita “di divenire oggetto di studi, di riflessioni e di dibattito che coinvolga sia tutta la società civile sia la comunità scientifica. Ciò nell’urgenza di evitare che la sua introduzione mini le basi della risposta giudiziaria senza di fatto predisporre una alternativa di valore, compresa e vissuta come evolutiva”.

Certa che “la mediazione il senso ce l’abbia”, ed è quello riparativo e rigenerativo, la nostra autrice ribadisce che essa “va riconosciuta e rilanciata all’interno della riforma della giustizia e non va assolutamente tradita”.

La mediazione può avere l’effetto rigenerativo, di cui parla Marta Cartabia, solo quando la sua applicazione consente a chi è stato “ingiusto” di tornare “giusto”. Altrimenti, rappresenta “una promessa mancata. Una ipotesi di facciata. Vuota e svuotata. Che forse vale meno della risposta giudiziaria al conflitto”. Occorre – afferma Maria Martello – “andare a fondo” della questione “per non farla andare a fondo”. Occorre delineare “il senso dell’istituto della mediazione che ne definisca la visione unitaria e che sia presupposto per le applicazioni plurali in cui ne esprime le potenzialità”. Occorre riconoscere la giustizia quale “un’esigenza primaria della persona, come lo è il diritto alla salute, alla vita e all’istruzione, alla serenità nei rapporti”. Il mediatore professionale è una figura nuova per il nostro ordinamento giudiziario: non è un giudice, o un avvocato, è, invece, un professionista competente, un umanista che mira ad aiutare “le persone” a raggiungere un accordo. Più precisamente, è una figura che mantiene l’imparzialità del giudice, ma non è tenuto a decidere al posto delle parti, in base ai principi del diritto. La sua funzione è quella di aiutare le parti a raggiungere un accordo, da loro condiviso e accettato.

“Ragionevolmente – scrive Maria Martello - si può essere certi che la mediazione, prendendosi cura dell’uomo, sia la risposta più radicale, e forse risolutiva del problema Giustizia, che migliori la società costruendo le basi di un nuovo umanesimo, su un piano vicino ai valori più alti dell’uomo”. In questa accezione, non è una alternativa, tra le tante, ma una necessità che risponde a una richiesta profonda di umanizzazione della giustizia che nulla ha a che fare con la vendetta e che mira a “instaurare equilibri nuovi e superiori”. Non a caso, Maria Martello utilizza la metafora del porto e della “via di pace” per definire la potenza della mediazione: “è un porto dove le persone arrivano, trovano ristoro e poi partono. È una proposta che è esito di fecondi intrecci e sperimentazioni. … È una via di pace non solo perché volta alla soluzione del conflitto con un accordo ma perché fa toccare le emozioni alla base del problema che contrappone le parti, le fa riconoscere e governare attraverso l’empatia e la compassione, ovvero l’accoglienza del dolore… Il diritto riduce a fattispecie normative la varietà dei casi che si possono presentare nel concreto e le congela in ipotesi astratte. Questo non avviene in mediazione. Qui diventa centrale la diversa rilevanza dei vissuti personali in relazione ai comportamenti delle parti in lite, non tanto l’oggetto del contendere”.

Nel volume, a questa prima parte, corposa, profonda, ricca di indicazioni e di rigorose e illuminanti metafore, segue una seconda parte in cui vengono analizzate le radici filosofiche, spirituali, teologiche che stanno alla base e ispirano il senso profondo della mediazione e che ne giustificano “il valore e lo sforzo della sua realizzazione”. Una teologia della riconciliazione - per usare il titolo di un paragrafo del saggio di Letizia Tomassone - e una spiritualità materiale fatta di contatti fisici, di pianti, di abbracci che ti avvicinano all’altro e si rivelano essenziali sul piano identitario.

Partendo dalla riscoperta di alcune figure femminili sapienziali che aiutano il contendente con maggior potere a capire le ragioni dell’altro e a tornare a vederlo come una persona, a vederne il volto e il nome, Letizia Tomassone scrive che “sia nei testi biblici che nelle storie più recenti tra chiese, vi è la presenza dei corpi e il coinvolgimento profondo delle vite. Le persone che intraprendono un percorso di pace e di dialogo si trovano a dover faticare e piangere, a mettersi in ginocchio davanti all’altro e a chiedere perdono, a cercare e offrire l’abbraccio o il tocco empatico necessario a riconoscere l’umanità dell’altro, dell’altra”. La mediazione è, pertanto, una questione di corpi che si toccano fisicamente, che allargano le braccia per abbracciare e essere abbracciati in maniera totalizzante ed emozionante. “E in mezzo a questa fatica della consapevolezza e del perdono scambiato c’è la gioia di edificare un nuovo spazio per la coesistenza delle comunità umane. L’altro non può essere ignorato, anzi diventa essenziale per la mia stessa identità”.

Perdono e riconciliazione, “giustizia dei fratelli”, “non giudizio di Dio” sono le parole e i concetti ricorrenti nel saggio di Pietro Bovati. “Perdono e riconciliazione - scrive - non vanno riconosciuti solamente nel Signore Gesù, ma dev(ono) invece ispirare e disciplinare la condotta di coloro che vogliono essere seguaci di Gesù, desiderosi di attuare piena giustizia nei confronti dei fratelli che hanno commesso qualche colpa, cercando di riportare all’ovile chi si è perduto, perdonando settanta volte sette (Mt 18,21-22)”. E questo deve avvenire non solo nella prassi liturgica e sacramentale, ma deve “trovare concretezza nella prassi giuridica e nei provvedimenti sociali, indirizzati a favore di chi è stato riconosciuto colpevole” perché costui rimane sempre un fratello, e “per il cristiano l’amore che cerca la riconciliazione non può compiacersi della sua condanna, ma deve esplorare e trovare le vie per aiutarlo nel suo personale ritorno al bene, così che venga restituito nella sua dignità di cittadino, anzi di figlio di Dio, di fratello tra fratelli. Questa strada è stata da qualche tempo intrapresa lodevolmente dalle iniziative di giustizia riparativa e in generale dalla mediazione”. Certo, si tratta, come sottolinea Bovati, di un percorso ancora lungo, irto di intoppi, che richiede “saggezza e tenacia” ma rappresenta una meta da ambire e da raggiungere.

Secondo Tommaso Greco, la mediazione rappresenta una “grande occasione che i nostri ordinamenti giuridici possono cogliere se prendono sul serio il fenomeno… della mediazione e della riparazione”.

“Perché - scrive - siamo abituati a pensare alle regole, e al diritto in generale, come ad un qualcosa che ci serve sostanzialmente per tenerci separati dagli altri e molto spesso per attaccarli o per difenderci da loro, e invece ci troviamo davanti alla possibilità di ripensare in maniera straordinaria, non solo la funzione, ma persino la natura del diritto e questa possibilità”. Il fatto è che “non riusciamo a capire che la giustizia, pur essendo rappresentata da una dea bendata, non può rinunciare a vedere l’altro, perché è esattamente dalla qualità dell’incontro che si verifica tra i protagonisti della relazione che passa la possibilità della sua realizzazione”.

Sulla necessità di un rapporto con gli altri saperi e sull’urgenza di superare la lunga “stagione dello smarrimento” e dei confini insiste Luciana Breggia.

Quale, se non “smarrimento”, il concetto per definire “la situazione in cui si trovano tutti coloro che in modo professionale – avvocati, giudici, funzionari di cancelleria, professionisti – o casuale – le parti, i testimoni e così via – si trovano ad abitare le stanze della giustizia”? Annaspano, tutti, tra frammenti, tra faldoni che alzano muri, che costruiscono barriere e che delineano confini. Occorre aprirsi ad altri saperi e trasformare lo smarrimento in un dono. “La stagione dello smarrimento potrebbe essere il tempo dell’inizio di nuove strade da percorrere, magari inaspettate e belle”.

Già l’esperienza della conciliazione giudiziale aveva aperto un buon varco e passando da lì si era arrivati a “un mondo altro”, quello della mediazione. “Certo, - scrive Breggia - questo ha comportato uno spaesamento per chi si era formato sul modello autoritativo”, ma, è dallo spaesamento, dall’uscita dalla propria cultura “che si deve passare” per uscirne arricchiti e tornare dopo aver acquisito una comprensione più larga e profonda. “L’introduzione della mediazione – continua Breggia - come sistema generale di gestione dei conflitti aventi ad oggetto diritti disponibili, ad opera del d.lgs. n. 28/2010, ha comportato in realtà un duplice movimento. Da un lato si è assistito a una sorta di scatto di orgoglio (o di potere?) da parte della magistratura e alla riscoperta della conciliazione giudiziale, ben poco utilizzata fino a quel punto. Dall’altro, lo stesso percorso giudiziario ne è rimasto contaminato, arricchendosi di una prospettiva psicologica, comunicativa ed emotiva”.

Una prospettiva psicologica ed emozionale che può comportare un nuovo paradigma, quello della giustizia riparativa, priva di violenza e che rappresenta, per Roberto Bartoli, un’antitesi alla giustizia punitiva.

“Si deve avere il coraggio - spiega - di mettere a confronto in termini sostanziali la giustizia punitiva e quella riparativa con i capisaldi rappresentati dall’eguaglianza, dal personalismo e dalla rieducazione: il quadro che ne esce non può non far riflettere… ci dobbiamo chiedere se davvero (la giustizia punitiva) faccia in modo che tutti i cittadini abbiano parità sociale; se davvero attraverso la giustizia punitiva la Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti alla vita del Paese. La risposta, che è sotto gli occhi di tutti, non può che essere negativa. Certo, l’autore non può essere messo sullo stesso piano della vittima, ci mancherebbe: si violerebbe il principio di eguaglianza, visto che l’autore deve essere trattato in modo diverso dalla vittima”. Ma è davvero giusto sbattere l’autore in prima pagina, distruggerlo a tutti i livelli, segnarlo con un marchio d’infamia, scandagliare la sua vita con una lente di ingrandimento al fine di deprezzarlo, di farlo a pezzi, di sfinirlo e di stenderlo a terra? “Dalla complessiva vicenda punitiva, soprattutto se a carattere carcerario, l’autore - sottolinea Bartoli - esce mortificato, umiliato, marchiato, svilito e quindi necessariamente discriminato”. Per non parlare di “quanto contrastino con l’eguaglianza i sistemi preventivi basati sui concetti di pericolosità: … i destinatari delle misure di prevenzione vanno incontro a limitazioni di diritti fondamentali come la libertà di circolazione, pur non avendo commesso alcun fatto di reato.”

E allora perché non stabilire un rapporto di complementarietà tra la giustizia punitiva e la giustizia riparativa? Una complementarietà “da intendersi nel senso etimologico del termine, non solo come aggiunta dell’una all’altra, ma anche come completamento: la giustizia punitiva, che costituisce la base, può essere completata dalla giustizia riparativa”.

Anche Natoli, nella sua premessa, insiste su questo aspetto e sulla necessità “che muti la logica della giustizia; vale a dire si passi da una concezione retributiva a quella riparativa: passiva la prima, attiva la seconda perché rende i soggetti titolari del loro cambiamento”. La mediazione non mira solo alla conciliazione: “non si limita a sanare la lite – in base e reciproche convenienze – ma tende a individuare le ragioni scatenanti il conflitto – individuali sociali -; mira alla pacificazione che vuol dire accettazione dell’altro ed insieme dei propri limiti il cui disconoscimento o ignoranza è matrice di ogni prevaricazione”. Certo, viviamo in una società conflittuale che si nutre di conflitti familiari, sociali, economici; una società dove sembra essersi smarrita la capacità di governare gli istinti, le liti, i conflitti. Forse l’educazione alla mediazione, come sostiene Maria Martello, potrebbe rappresentare un varco per cambiare mentalità, per costruire un nuovo umanesimo e potrebbe contribuire a meglio leggere e affrontare i conflitti che attraversano la società contemporanea nel suo complesso.

L’esperienza, però, ha dimostrato che le parti, in alcuni casi di mediazione, preoccupate di dire qualcosa di sbagliato e di controproducente delegano a raccontare il proprio legale, vanificando in questo modo la possibilità di raggiungere un accordo. L’educazione alla mediazione, allora, potrebbe fornire alle parti la familiarità con l'istituto che potrebbe essere scelto consapevolmente, rispetto al giudizio davanti al Giudice, perché le parti potrebbero dialogare liberamente con il mediatore ed esporre tutte le proprie esigenze e i propri bisogni nella relazione con la controparte. Non solo, l’educazione alla mediazione potrebbe far comprendere bene il ruolo del mediatore, che nulla impone e nulla giudica, ma che, essendo competente, riuscirà a stabilire un accordo tra le parti, senza alcuna forzatura.

Com’è noto, parecchie sono le critiche mosse, soprattutto da parte degli avvocati, al nuovo istituto che vanno dai dubbi di incostituzionalità, alle difficoltà pratiche di attivare gli organismi, dalla scarsa tutela dei confini professionali al pericolo di intaccare interessi e diritti di categoria. Tuttavia, dal momento che la mediazione è stata riconosciuta e legittimata, gli avvocati, pur avanzando dubbi e pur sottolineando alcune criticità, hanno dichiarato che rispetteranno la legge e metteranno a disposizione le loro competenze nella mediazione.

Certo si tratta – come dichiara Maria Martello - di “un paradigma nuovo, delicato, complesso, degno di ogni impegno” e che può suscitare remore e resistenze. Ma la mediazione, andando oltre le regole processuali, “prendendosi cura dell’uomo, è la risposta più radicale, e forse risolutiva del problema Giustizia, migliora la società costruendo le basi di un nuovo umanesimo, su un piano vicino ai valori più alti dell’uomo”. Peraltro, mediazione e processo potrebbero stabilire una civile e proficua convivenza perché la prima potrebbe far diminuire il contenzioso e realizzare una giustizia più veloce, più funzionale, più economica e a cui un più largo numero di persone, anche socialmente disagiate, potrebbe accostarsi e il secondo, cioè il processo, una volta fondato su più solide basi, potrebbe favorire, quando le parti ricorrono alla mediazione, il raggiungimento di accordi più giusti ed equi.

Il senso della mediazione dei conflitti. Tra diritto, filosofia e teologia, Giappichelli, Torino 2024, pag. 224.

Questo contributo è parte dell'approfondimento in tema di infortuni inaugurato su questa Rivista il 1° marzo 2024 (v. L'emergenza nazionale degli infortuni sul lavoro e la risposta delle istituzioni: uno sguardo di insieme di Maria Laura Paesano, Le indagini in materia antinfortunistica e la sensibilità del pubblico ministero di Giuseppe De Falco, Controlli amministrativi e sanitari. Il contrasto agli infortuni in via preventiva di Francesco Agnino, Alla ricerca del reale garante del rischio lavorativo nelle imprese individuali di Lorenzo Gestri).

Sommario: 1. Infortuni sul lavoro e pubblica amministrazione: principi generali - 2. La nozione di datore di lavoro nell’ambito della P.A. – 3. I caratteri del datore di lavoro pubblico – 4. La posizione della giurisprudenza di legittimità - 5. Infortuni sul lavoro e responsabilità del Sindaco.

1. Infortuni sul lavoro e pubblica amministrazione: principi generali.

Indispensabile premessa metodologica è quella afferente alla esigenza di distinguere rectius l'attività produttiva d'impresa (privata e pubblica), garantita dall'art. 41 Cost., dall'attività amministrativa della pubblica amministrazione, prevista dall'art. 97 Cost.