Sommario: 1. Il fatto di reato e il contesto in cui è maturato. 2. Un paio di brevi (ma necessarie) considerazioni preliminari. 3. Le indagini compiute nell’immediatezza del fatto e l’apertura del procedimento penale. Il primo atto di depistaggio e la chiusura delle indagini. 4. La riapertura del procedimento e l’arresto di Volpi e Zaccagnini. L’indagine si arena fino all’amnistia. 5. Alcune brevi considerazioni a margine del procedimento del 1924-25. 6. Dopo la caduta del fascismo: la riapertura del fascicolo venti anni dopo. E la scoperta ex post di un altro depistaggio. 7. Conclusioni.

1. Il fatto di reato e il contesto in cui è maturato.

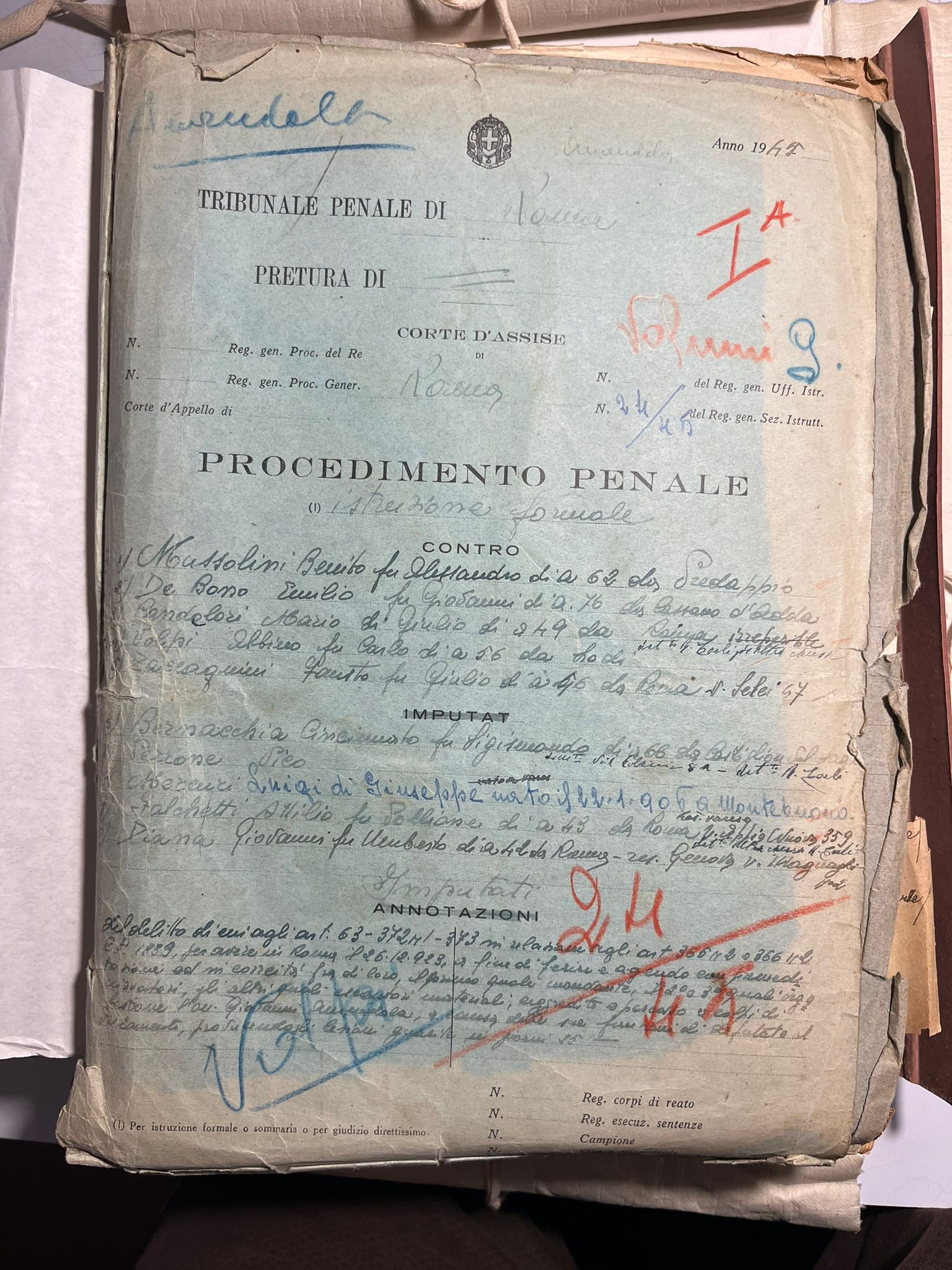

Grazie al rapporto di collaborazione di recente instaurato tra la nostra rivista e l’Archivio di Stato di Roma, ho avuto la possibilità di consultare il fascicolo dell’istruttoria aperta in seguito all’aggressione subìta da Giovanni Amendola nel dicembre del 1923 ad opera di un gruppo di squadristi.

Come noto, sin dall’inizio il fascismo si caratterizzò per l’uso sistematico della violenza nei confronti degli oppositori politici e di chiunque non aderisse al suo programma di distruzione della democrazia; nella fase successiva alla marcia su Roma dell’ottobre 1922 e all’assunzione da parte di Mussolini dell’incarico di Primo Ministro i suoi esponenti, lungi dall’assumere una posa più istituzionale e ripudiare la violenza, attraverso le milizie fasciste intensificarono gli attentati all’incolumità fisica di giornalisti, politici, sindacalisti per intimidire con brutali pestaggi o eliminare assassinandoli molti di coloro che si opponevano all’instaurazione del regime.

Giovanni Amendola, intellettuale, giornalista ed esponente politico di primo piano del morente agone parlamentare[1], era dunque tra i naturali bersagli delle spedizioni intimidatorie pianificate dagli alti ranghi del Fascio ed eseguite da militanti scelti tra quelli di indole particolarmente violenta e spesso pregiudicati per reati comuni.

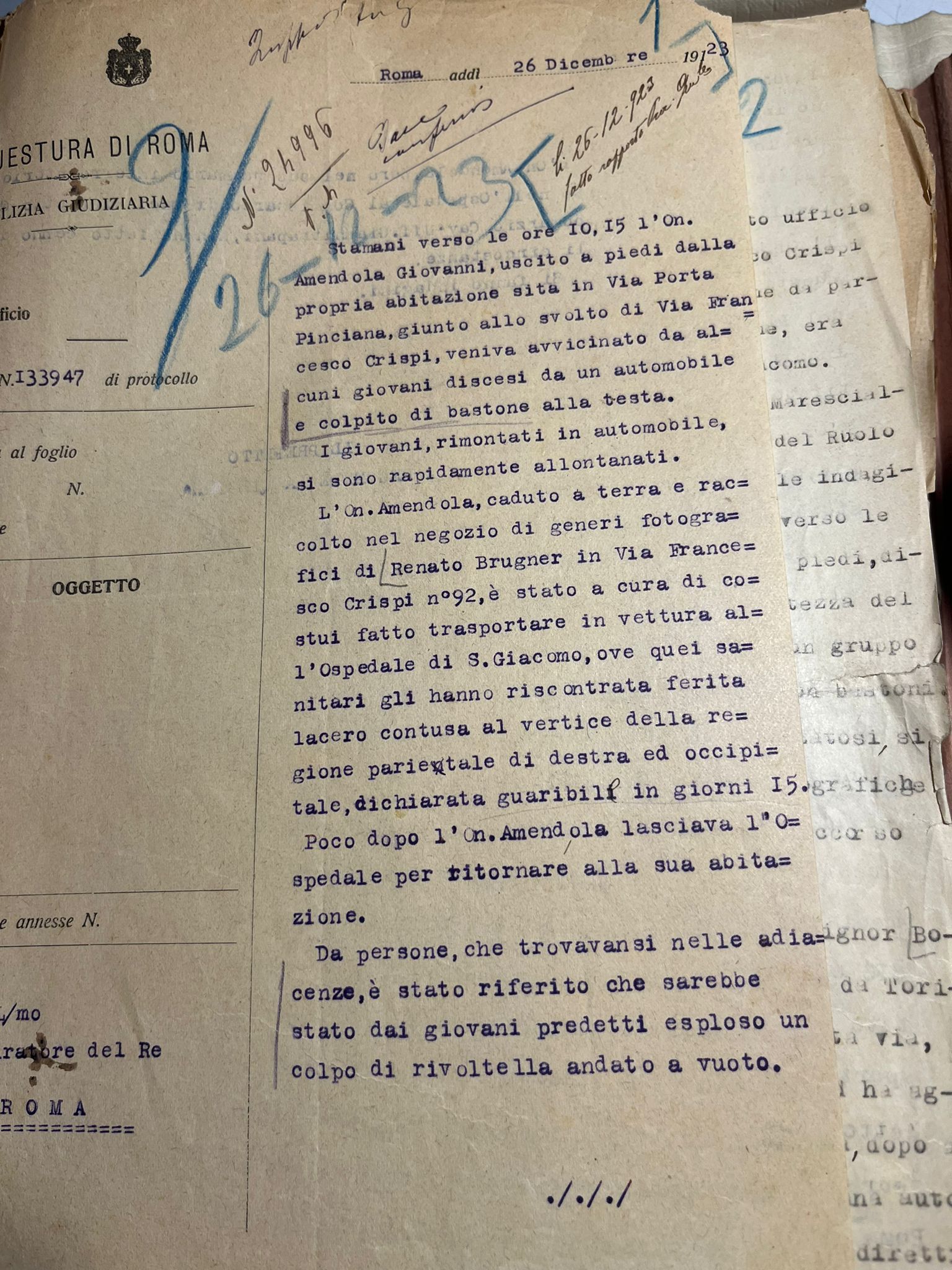

In questo contesto si inserisce il fatto di reato da cui scaturisce la vicenda processuale in esame: la mattina del 26 dicembre del 1923, mentre camminava a piedi presso Porta Pinciana a Roma, il deputato fu avvicinato da un gruppo di uomini che, dopo averlo inseguito, lo raggiunsero alle spalle e lo percossero con bastoni, calci e pugni fino a provocargli lesioni in varie parti del corpo; uno di loro, postosi di fronte (e sarà dunque l’unico ad essere riconosciuto dalla vittima in Albino Volpi, che pochi mesi dopo infliggerà la coltellata al costato che ucciderà Giacomo Matteotti), lo colpì al volto e al capo con diverse bastonate anche mentre era a terra.

Infine, gli aggressori si allontanarono a bordo del taxi dal quale cui erano discesi per il pestaggio; l’autista li aveva infatti attesi sul ciglio della strada, a pochi metri dal luogo del fatto.

Ad aumentare la valenza intimidatoria del gesto, durante l’azione delittuosa uno dei partecipanti aveva esploso un colpo di pistola in aria.

Nonostante la violenza del fatto appena descritto, si tratta – da un punto di vista strettamente processuale – di un “reato minore”, oggi rubricabile come “lesioni personali lievi” quanto alle conseguenze sulla salute della persona offesa (25 giorni di prognosi), senza tenere conto ovviamente delle circostanze aggravanti ictu oculi evincibili (uso di armi ed oggetti atti ad offendere, più persone riunite, motivi abietti ed altre ancora).

Né il giudizio cambia se si adottano i parametri dell’epoca: anzi, come detto, pestaggi del genere erano all’epoca all’ordine del giorno, e non pochi esponenti dell’antifascismo hanno incontrato la morte per mano dei fascisti nei primi, cruciali, anni del Ventennio.

Lo stesso Amendola aveva subìto altre aggressioni prima di quella cui ci occupiamo, ed altre ne subirà (l’ultima delle quali, come si dirà in prosieguo, ne causerà indirettamente la morte nel 1926).

Tuttavia, il caso in esame ha una valenza simbolica fuori dal comune, sia per la caratura politica e intellettuale della vittima che per il peso politico del gesto rapportato al momento, tanto da avere rappresentato un vero e proprio “salto di qualità”, preludio alla fase più cruenta di instaurazione del regime che priverà l’Italia di libertà per più di venti anni.

In merito, basti riflettere sul fatto che il nascente regime dittatoriale, non ancora cristallizzato come fatto irreversibile nella coscienza collettiva, stava affrontando la pressione derivante dall’abbandono del Parlamento da parte delle forze politiche di ispirazione democratica, avvenuto per protesta contro la decisione del Re di affidare il Governo all’autore della Marcia su Roma.

L’iniziativa politica, nota come “secessione dell’Aventino”, avrebbe potuto indurre il Re a tornare sui suoi passi e revocare l’incarico di Primo Ministro al giovane Mussolini per ripristinare la legalità democratica. Giovanni Amendola era l’ispiratore e la figura più carismatica degli Aventiniani e quindi l’ostacolo più temibile, in quel momento, per la realizzazione del piano dittatoriale di Mussolini; in questo contesto va cercato il movente del delitto oggetto del presente articolo.

Va però rilevato che una ricostruzione in chiave storico-politica del delitto poco aggiungerebbe alle numerose già esistenti e sarebbe forse eccentrica rispetto al target e agli obiettivi di “Giustizia Insieme”.

Ho scelto dunque di consultare l’incartamento con lo sguardo tecnico del giudice penale, esaminando – con le lenti dell’attuale codice di rito – il procedimento aperto in conseguenza del reato per offrire una riflessione ancorata a dati strettamente giuridici e processuali.

Una sorta di cold case, la immaginaria riassegnazione del fascicolo ad un magistrato italiano cento anni dopo il fatto, per una valutazione il più possibile asettica del materiale probatorio raccolto e dei suoi esiti processuali, simile alla valutazione critica del giudice di appello sul fascicolo di primo grado.

2. Un paio di brevi (ma necessarie) considerazioni preliminari.

Prima di iniziare l’analisi del merito della vicenda, due considerazioni di carattere metodologico.

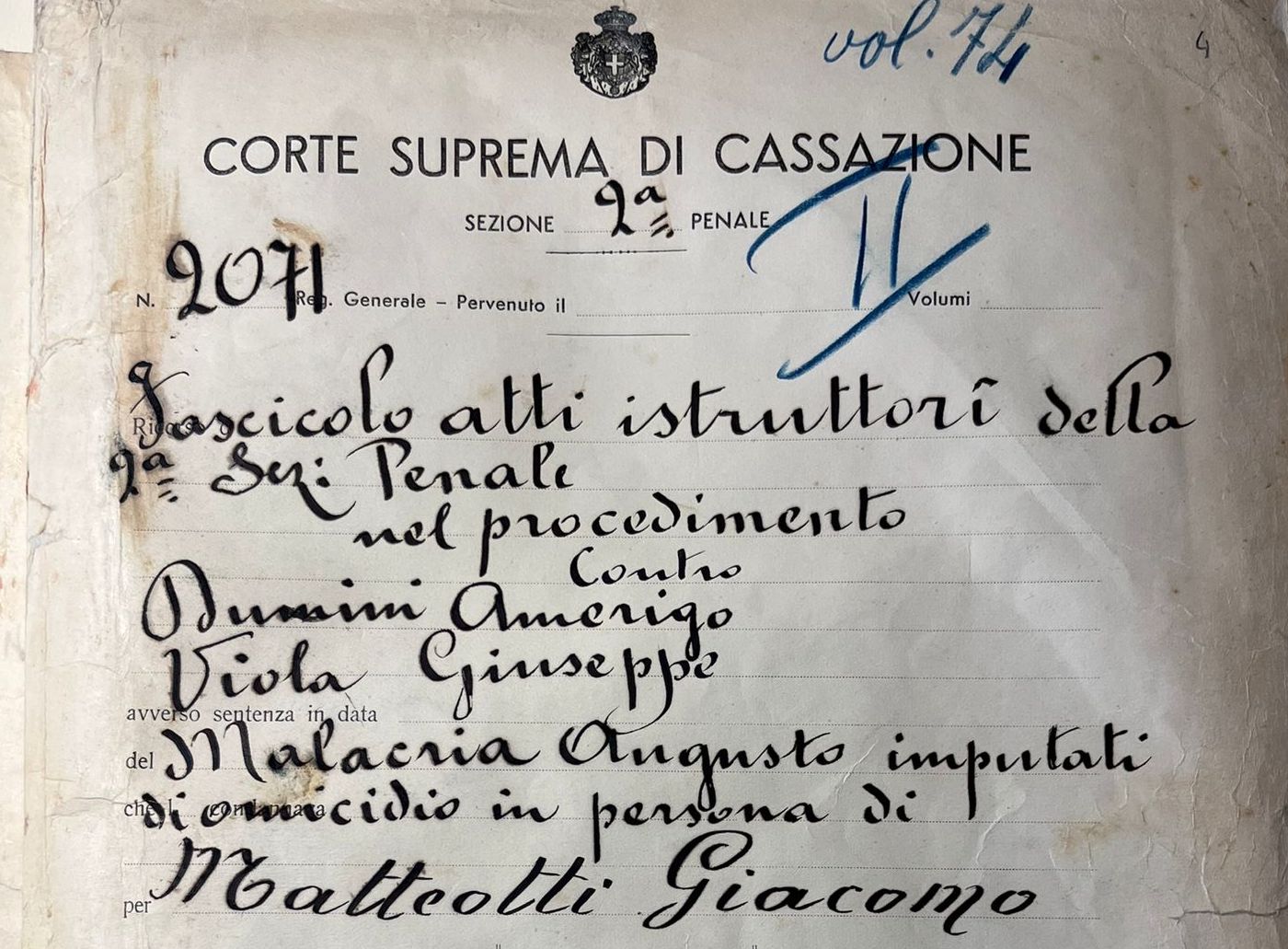

La prima è che l’esame del fascicolo si è dimostrato alquanto impervio a causa della vetustà dell’incartamento, non tanto per lo stato di conservazione – che, anzi, si presenta eccellente – ma per la circostanza che la quasi totalità delle centinaia di pagine che lo compongono è scritta a mano, con inchiostro in alcuni punti schiarito dal tempo e una calligrafia che, per quanto esteticamente pregevole, è quasi sempre di non agevole decrittazione, soprattutto agli occhi di chi ha passato quasi tutta la sua vita a leggere i rassicuranti e sempre identici caratteri Times New Roman 12 di uno schermo di computer.

Non può negarsi, per altro verso, che la suggestione del verbale manoscritto dell’ interrogatorio di Albino Volpi (come si è detto, assassino conclamato di Matteotti) o delle missive con cui lo stesso Giovanni Amendola sollecitava i magistrati dell’epoca ad uscire dalle secche in cui l’istruttoria periodicamente finiva è incomparabile e restituisce il privilegio di trovarsi a tu per tu con un passato che sembra vivissimo, tangibile com’è, in un certo modo anche fisicamente.

La seconda considerazione è di carattere più strettamente tecnico-processuale.

I fascicoli odierni sono caratterizzati dal naturale dipanarsi di una sorta di filo invisibile – ma ben riconoscibile agli occhi di un tecnico - che lega un atto all’altro: alla notizia di reato seguono le deleghe di indagini con cui il Pubblico Ministero dà contezza, nel conferire direttive alla Polizia Giudiziaria, degli atti da compiere e (spesso) del motivo per cui essi vanno compiuti, che trae origine a sua volta da un atto presente nel fascicolo (ad esempio: “con riferimento alla vostra informativa del 12 aprile 2023, da cui emerge la possibile presenza sul luogo del delitto di Tizio, si delega l’escussione del medesimo a sommarie informazioni affinché riferisca quanto a sua conoscenza”); le stesse informative di reato (ed i seguiti) danno conto della scaturigine degli atti compiuti (ad esempio: “in data odierna si presentava in caserma Caio il quale rendeva le seguenti spontanee dichiarazioni”).

In questo modo è possibile ricostruire, momento per momento, una sorta di filo che cuce insieme le indagini, e la riconoscibilità di questo ordito è garanzia del corretto svolgimento delle stesse.

Nel procedimento esaminato questo filo non è sempre agevolmente rinvenibile: si susseguono ad esempio verbali di ricognizione di persona senza che sia dato conoscere su che base siano stati scelti i soggetti da sottoporre all’atto; compaiono verbali di dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria di soggetti senza che sia esplicitato se si siano spontaneamente presentati o siano stati convocati (e per quale motivo).

Probabilmente ciò è dovuto alla differente ed ancora embrionale cultura della motivazione, quale necessità di ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito dal magistrato (anche) inquirente, che si è affermata nel nostro ordinamento in tempi più recenti di quelli oggetto del nostro esame.

Queste caratteristiche, unite all’assenza di molte regole “moderne” di gestione del fascicolo (quale, a quanto si evince, l’obbligo di immediata iscrizione come indagati di tutti i soggetti raggiunti da elementi di colpevolezza) hanno reso il viaggio nell’incartamento a tratti accidentato.

3. Le indagini compiute nell’immediatezza del fatto e l’apertura del procedimento penale. Il primo atto di depistaggio e la chiusura delle indagini.

La dinamica del fatto di reato, come descritta nel paragrafo iniziale, non presenta - né ha presentato all’epoca - alcun problema di ricostruzione.

Alla deposizione della persona offesa fanno infatti da riscontro i testimoni oculari, numerosi dato che l’aggressione è avvenuta in pieno giorno un una strada centrale della capitale. Diversi di loro sono stati tempestivamente escussi, sicché non vi sono zone d’ombra su cosa sia accaduto quella mattina di un Santo Stefano di un secolo fa: un’aggressione compiuta con bastoni e una rivoltella da parte di almeno cinque persone, giunte a bordo di un taxi ed allontanatesi dopo l’azione con il medesimo mezzo, rimasto ad attenderli sul luogo del delitto.

Le indagini si sono dunque concentrate sin dalle prime fasi esclusivamente sull’individuazione degli autori, che avrebbe portato con sé inevitabilmente il disvelamento del movente (per quanto questo appariva facilmente intuibile, date le caratteristiche dell’azione, la personalità della vittima ed il contesto di cui si è detto nel primo paragrafo).

Anche da questo punto di vista, l’istruttoria sembrava partire con il piede giusto perché uno dei partecipanti all’azione era immediatamente individuato: un testimone forniva infatti la targa dell’autovettura utilizzata dagli autori delle lesioni (un taxi, come si è detto), da cui si risaliva all’autista, lo chaffeur Fausto Zaccagnini.

Neanche il tempo di registrare questo primo elemento come punto di partenza dell’indagine (con la logica iscrizione del soggetto individuato come indiziato di reato) che la sua valenza veniva però neutralizzata dall’intervento di un fattore esterno: nelle ore successive all’aggressione la polizia acquisiva le dichiarazioni di Mario Candelori, Comandante della 112 Milizia.

Questi riferiva che Zaccagnini, appena dopo il fatto, si era recato nella sede della Milizia per parlare con lui e gli aveva raccontato di essere stato avvicinato da alcuni uomini sconosciuti che lo avevano costretto ad accompagnarli in un luogo e ad attenderli; che aveva assistito all’aggressione di Amendola dopo che gli occupanti erano scesi (tutti tranne uno, rimasto a bordo ad assicurarsi che non si allontanasse); che gli aggressori erano risaliti in macchina e uno di loro, impugnando una rivoltella, gli aveva ingiunto di allontanarsi velocemente dal posto e darsi alla fuga.

Lo stesso Zaccagnini, escusso direttamente subito dopo Candelori, riferiva dichiarazioni di analogo tenore.

Sulla scorta di queste dichiarazioni, di “provvidenziale” tempestività, Zaccagnini venne ritenuto strumento incolpevole dell’azione delittuosa e non correo della stessa.

Il fascicolo fu dunque iscritto direttamente contro ignoti per avere aggredito l’onorevole Giovanni Amendola provocandogli lesioni e per avere costretto Fausto Zaccagnini ad accompagnare gli autori del primo reato.

Il provvedimento si presenta apparentemente incensurabile, alla luce delle acquisizioni fino a quel momento raccolte, visto che non c’erano elementi per dubitare della veridicità delle dichiarazioni del Candelori.

A ben vedere, però, non può non osservarsi che la dichiarazione dell’autista di non avere visto in volto (perché troppo spaventato) nessuno dei soggetti con cui aveva condiviso un lungo periodo a stretto contatto nell’autovettura e di cui aveva assistito interamente al pestaggio, seduto comodamente al suo posto di guida e in condizioni ottimali di visibilità, avrebbe forse meritato un approfondimento investigativo maggiore.

Sul giudizio di attendibilità di quello che avrebbe potuto essere considerato un sospetto di correità ha pesato indubbiamente il “peso politico” del Candelori, che si è presentato a fare da fideiussore dell’autista, facendo valere tutto il carisma della carica rivestita di Comandante della Milizia.

Agli occhi di un magistrato attuale non può peraltro sfuggire che un alto esponente del fascismo sembra la figura meno opportuna per agevolare la serena ed imparziale valutazione di un fatto di reato che già all’epoca non poteva non apparire di matrice fascista.

Di fatto, questo primo atto – precedente addirittura, come si è detto, la trasmissione della notizia di reato alla Procura - porrà una pesante ipoteca sulla possibilità di giungere ad un esito positivo delle indagini, privandole di un importante e robusto elemento indiziario che col senno di poi avrebbe potuto essere decisivo.

La certezza che l’indagine sia stata, nei suoi primi vagiti, indirizzata verso una lenta ed inevitabile morte trae ulteriore vigore dalla circostanza, che emerge in tutta evidenza dall’esame delle carte processuali, che il Candelori è il mandante e l’organizzatore della spedizione punitiva in danno dell’onorevole Amendola.

Come meglio si dirà di qui a breve, da plurime e convergenti fonti emerge infatti la prova che è stato proprio lui ad avere convinto Zaccagnini a prender parte all’azione delittuosa, assicurandogli espressamente che in caso di problemi con le forze dell’ordine sarebbe intervenuto a coprirlo, promessa effettivamente mantenuta proprio con la falsa deposizione sopra descritta: in altri termini, l’indagine nasce viziata da un consapevole depistaggio.

Non sorprende dunque che, poco dopo la sua apertura, il procedimento penale si sia chiuso con un provvedimento di non doversi procedere per “essere rimasti ignoti gli autori del fatto”.

4. La riapertura del procedimento e l’arresto di Volpi e Zaccagnini. L’indagine si arena fino all’amnistia.

Poche settimane dopo, il 27 giugno del 1924, il procedimento viene riaperto.

L’atto di impulso che provoca la riapertura delle indagini è uno scritto anonimo, in cui si indicano i responsabili dell’aggressione Misuri, dell’aggressione Amendola e di un non meglio precisato omicidio di Tivoli.

L’anonimo viene unito al procedimento che riprende vita, dotato di nuova copertina che recita “nuove indagini relative all’aggressione in danno di Amendola”.

Allo sguardo di un giurista moderno tale circostanza appare singolare: l’articolo 240 del codice di procedura penale attuale, come noto, prescrive il divieto di acquisizione e la radicale inutilizzabilità di questo tipo di scritti nel nostro processo.

Tuttavia, vale la pena di ricordare che la regola è una conquista piuttosto recente nel nostro ordinamento[2] e nessuna preclusione in tale senso esisteva all’epoca dei fatti.

Lo scritto, peraltro, è ricco di dettagli interessanti, poiché indica chiaramente mandante ed esecutori: “l’ordine fu impartito da De Bono. In esecuzione fu organizzato dal console Mario Candelori (che però non vi prese parte personalmente) della caserma Magnana Poli e compiuto da elementi della 112 Legione. Consta allo scrivente che vi presero parte tra gli altri le seguenti persone: Bernacchia, milite della 112 legione, Falcinelli. Sarà facilissimo constatare la loro partecipazione: basterà metterli a confronto con le persone che assistettero al fatto”.

L’autore mostra di conoscere bene la catena di comando che ha ideato il reato, poichè indica con chiarezza il suo vertice nel Generale Emilio De Bono, uno degli uomini più in vista del ventennio, quadrumviro della marcia su Roma, al momento del fatto Capo della Polizia e della Milizia Fascista e Senatore del Regno.

In pratica, si attribuisce l’ideazione dell’aggressione in danno di uno degli esponenti politici più importanti dell’antifascismo al braccio destro di Benito Mussolini e suo plenipotenziario per le questioni di “ordine pubblico”.

Come organizzatore della fase esecutiva compare il nome di Mario Candelori, del cui ruolo di depistaggio si è detto.

Meno precisa l’indicazione degli esecutori: ne vengono indicati solo due, Bernacchia e Falcinelli, con l’importante precisazione che si tratta di appartenenti alla Milizia, capitanata dallo stesso Candelori.

La decisione di Zaccagnini di recarsi, immediatamente dopo il fatto, direttamente nella sede della predetta milizia a conferire con Candelori (circostanza pacificamente ammessa dai due) assume dunque un preciso significato: l’auto con gli aggressori è andata a fare rapporto immediato sull’accaduto all’organizzatore del piano delittuoso, che ha avuto modo di pianificare la reazione all’eventualità (altamente probabile) che qualcuno avesse preso la targa del mezzo (come effettivamente avvenuto).

Dall’anonimo scaturiva un atto di delega per riferire notizie su tre dei quattro soggetti menzionati (Candelori, Bernacchia e Falcinelli: De Bono viene semplicemente ignorato).

La Polizia rispondeva con una stringata informativa il 9 luglio, contenenti brevi – ed inutili - indicazioni biografiche dei soggetti, cui seguiva il successivo 12 luglio diversa informativa della Questura con cui si comunicava laconicamente che “questo Ufficio non ha elementi per ritenere che l’aggressione all’On Amendola sia stata organizzata da Candelori e compiuta da elementi della 112 Legione”.

In pratica, un invito al Pubblico Ministero a non indagare oltre.

La forza propulsiva dell’anonimo si esauriva dunque in un nulla di fatto.

Più difficile è stato ignorare un ulteriore atto di impulso che compare nel fascicolo, perché trattasi di una denuncia-querela formalmente presentata dall’onorevole Amendola il 31 luglio del 1924.

Nel corso della stessa la persona offesa, oltre a confermare le dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti, esprimeva la sua convinzione che Zaccagnini fosse pienamente coinvolto nel delitto e non strumento inconsapevole.

In particolare, riferiva di avere saputo da fonte non specificata che Zaccagnini si sarebbe vantato con un suo collega di avere partecipato all’aggressione in suo danno. Inoltre, coraggiosamente, sottolineava e faceva mettere a verbale che trovava significativo che l’autista Zaccagnini fosse andato a costituirsi in una caserma della milizia fascista dopo un’aggressione fascista.

Infine, aggiungeva di avere riconosciuto l’aggressore che gli si era parato di fronte in un paio di effigi fotografiche comparse sul giornale di Albino Volpi, nel frattempo arrestato per l’omicidio di Giacomo Matteotti.

Si tratta di elementi impossibili da ignorare e che provocavano la riapertura dell’istruttoria, con l’iscrizione del procedimento a carico di Volpi e Zaccagnini in concorso con ignoti.

Il 7 agosto Amendola veniva chiamato ad effettuare una ricognizione di persona, nel corso della quale riconosceva con certezza Albino Volpi come l’uomo che gli si era parato davanti e lo aveva colpito al volto e al corpo.

Il 3 settembre Volpi, già detenuto per altra causa (il già menzionato omicidio Matteotti) venne arrestato anche per il pestaggio in danno di Amendola.

Le indagini proseguirono con l’escussione, avvenuta il 24 agosto, del Cavalier Pennetta, funzionario di polizia titolare delle indagini, da cui si apprendeva che l’auto con a bordo gli aggressori era stata vista correre a velocità sostenuta – subito dopo l’aggressione - da due vigili che, insospettitisi, le avevano intimato l’alt senza ottenere risposta.

È evidente che tale comportamento mal si concilia con il racconto di Zaccagnini di essere stato costretto ad allontanarsi dal luogo del delitto sotto minaccia, perché se così fosse stato la vista di due pubblici ufficiali avrebbe dovuto essere considerata come salvezza ai suoi occhi e non come un pericolo da fuggire.

Emerge poi che un certo Zara era stato aggredito da Zaccagnini, poche settimane prima del fatto in esame, nel corso di una spedizione punitiva di carattere fascista: l’autista appariva sempre meno credibile nel ruolo di vittima attribuitogli dal Candelori (sul quale peraltro si continuava a non muovere carta, nonostante le plurime evidenze).

Sulla scorta di questi elementi, cui si aggiungeva un verbale di sopralluogo ed una planimetria dei fatti che evidentemente dimostravano ancora di più l’inverosimiglianza della ricostruzione difensiva di Zaccagnini, anche quest’ultimo veniva tratto in arresto il 9 settembre del 1924.

Nel mandato di cattura, dal contenuto stringatissimo e pressocché privo di motivazione come all’epoca usava, si faceva riferimento alle “gravissime responsabilità emerse nel sopralluogo di ieri”.

Quanto agli altri aggressori, ogni ulteriore atto acquisito era destinato a non sortire alcun effetto.

In particolare, il 28 agosto si presentava spontaneamente Luigi Amendola, lontano parente della vittima, per riferire di avere appreso che gli aggressori dell’onorevole suo congiunto erano Bernacchia e Onorari.

Pur essendo il Bernacchia tra i soggetti già indicati dall’anonimo menzionati in principio di questo paragrafo, tale ulteriore elemento a suo carico venne semplicemente ignorato, così come un successivo anonimo del 10 settembre che indicava tra gli aggressori tale Falcinelli.

Null’altro si registra nelle carte processuali, l’indagine sembra fermarsi del tutto, tanto che il 18 dicembre Zaccagnini viene scarcerato per decorrenza dei termini.

Un nuovo tentativo di contrastare l’entropia da cui sembra affetto il fascicolo fino allo stato di immobilità delle indagini arrivava ancora una volta da Giovanni Amendola, che il 25 maggio del 1925 inviava in Procura una missiva nella quale riferiva di avere appreso che del gruppo degli aggressori faceva parte un nuovo soggetto, Vico Perrone, che avrebbe confidato a un giornalista, oltre al suo ruolo di esecutore insieme a tali Falchetti e Mercuri, che i mandanti erano Candelori e De Bono.

Ma anche questa nuova sollecitazione – che come si vedrà sarebbe stata di fondamentale importanza, anche se lo stesso Amendola non era in grado di apprezzarne appieno le potenzialità - era ignorata dal magistrato inquirente e l’inchiesta non registrava altre attività.

Nel frattempo provvedeva il Governo fascista ad emanare un’amnistia che cancellava con un tratto di penna tutti i reati “compiuti per motivi politici”, ivi compresi ovviamente i pestaggi e le aggressioni agli antifascisti.

Il 5 agosto del 1925 il Pubblico Ministero chiedeva conseguentemente non doversi procedere nei confronti di Volpi e Zaccagnini “poiché il reato è stato evidentemente determinato da movente politico” e quindi estinto per amnistia.

Pochi giorni prima, il 25 luglio, Giovanni Amendola era stato oggetto di una nuova, violentissima aggressione a Montecatini nel corso della quale riporterà ferite e lesioni che sono ritenute causa diretta del suo decesso, avvenuto alcuni mesi dopo in Francia, dove si era rifugiato dopo aver constatato l’impossibilità di continuare la propria attività politica e giornalistica nonché, si immagina, di avere giustizia per i plurimi atti di violenza subìti.

Tra le cause del trasferimento in Francia va annoverata altresì l’esigenza di curarsi, visto che in Italia gli sarebbe di fatto stato impossibile; nonostante le cure, Amendola morirà in Francia nel 1926 tra atroci sofferenze, a soli 42 anni.

5. Alcune brevi considerazioni a margine del procedimento del 1924-25.

Come si è visto, l’indagine è stata pesantemente condizionata da un evidente depistaggio prima ancora che la notizia di reato potesse giungere sulla scrivania del magistrato inquirente, ad opera di quel Candelori che - per come emerge dai successivi sviluppi dell’inchiesta – deve ritenersi l’organizzatore dell’azione delittuosa.

In poco tempo, il fascicolo è stato dunque inviato in archivio, esito che non stupisce dati i tempi e il contesto in cui il reato è maturato.

Assai meno scontato è invece il successivo percorso del procedimento, che ha ripreso linfa vitale non tanto in conseguenza dell’acquisizione di un anonimo che – come si è potuto constatare dalla lettura delle carte – era destinato ad essere facilmente neutralizzato con una delega solo formale (acquisite le informazioni nei confronti dei due presunti esecutori ed appurato che trattasi di soggetti di pessima condotta, il pubblico ministero si acquieta), quanto per l’iniziativa dello stesso Amendola, dato che – anche visto a distanza di un secolo – sembra aver sparigliato le carte.

Se la spedizione punitiva nei confronti dell’autorevole esponente dell’antifascismo aveva avuto lo scopo di intimidirlo e fiaccarne lo spirito, può dirsi che sia stata un totale insuccesso, perché nei mesi successivi il deputato moltiplicherà gli sforzi per arrivare alla verità processuale su quanto accaduto e non cesserà di domandare giustizia e di credere in un esito positivo del procedimento che lo riguardava.

L’omicidio brutale di Giacomo Matteotti, nel giugno del 1924, rese evidente il salto di qualità della violenza fascista contro gli oppositori del regime: non si rischiava più l’umiliazione o la bastonatura ma la stessa vita.

Tale consapevolezza, lungi dal fiaccarne coraggio e spirito di iniziativa, suscitava tuttavia in lui una reazione di maggiore attivismo e l’arresto dei responsabili dell’assassinio del politico socialista gli dava l’occasione per cercare le connessioni con quanto accaduto a lui poche settimane prima: era chiara sin dal primo momento la matrice comune ai due delitti e assai plausibile dunque che gli esecutori potessero coincidere in tutto o in parte.

Tra le foto degli arrestati mostrati sui giornali l’Amendola riconosceva l’unico aggressore che aveva avuto modo di vedere e si recava immediatamente a presentare denuncia querela per rappresentare il fatto, in uno con le considerazioni raccolte sul coinvolgimento dell’autista Zaccagnini.

La sua iniziativa sortiva l’effetto di neutralizzare depistaggi e tentativi di far morire l’indagine, e in breve si arrivava non solo alla riapertura del procedimento ma all’arresto di Volpi e Zaccagnini.

Ma era solo un fuoco di paglia: l’indagine non progrediva di un metro oltre il contributo offerto coraggiosamente dalla persona offesa; tutti gli spunti investigativi raccolti su ideatori e mandanti venivano ignorati e nessuno sforzo compiuto per ricostruire il movente del delitto.

Dall’ottica di un magistrato moderno, è particolarmente significativa la mancata iscrizione come indagato di Candelori, pur indicato da più parti come organizzatore del delitto e di cui era emersa a quel punto la palese opera di favoreggiamento di Zaccagnini, ormai ritenuto pienamente coinvolto nel reato tanto da essere destinatario di un mandato di cattura.

Ciò nonostante, come si è detto, l’indagine arrivava presto ad una stasi fino all’intervento, ab externo, del Governo fascista, che con provvedimento del 31 luglio 1925 concedeva amnistia “per i reati determinati da movente politico o che abbiano comunque connessione con fini politici”: depenalizzati – e dunque approvati ex post con provvedimento governativo- i pestaggi, le spedizioni punitive e le bastonature con cui il fascismo aveva imposto la fine della democrazia nel Paese.

L’inchiesta giungeva così, in data 11 agosto 1925, alla seconda declaratoria di non doversi procedere, e sulla vicenda calava il sipario per i successivi venti anni.

6. Dopo la caduta del fascismo: la riapertura del fascicolo venti anni dopo. E la scoperta ex post di un altro depistaggio.

L’ultima parte della vicenda processuale in esame comincia il 19 febbraio del 1945: il fascismo è caduto e tra i primi atti simbolici del ripristino della democrazia, si procede alla revoca dell’amnistia per i “delitti di matrice fascista puniti con pena superiore a tre anni”.

Conseguentemente, si riaprono i procedimenti penali per molti dei reati e degli atti violenti del Ventennio precedentemente definiti per l’amnistia del 1925; tra questi, l’aggressione a Giovanni Amendola di quell’ormai lontano 26 dicembre di 22 anni prima.

Il procedimento penale viveva la sua terza stagione e - libero finalmente da condizionamenti e censure - veniva iscritto a carico di tutti i soggetti fino a quel momento raggiunti da indizi di reità: Benito Mussolini, ispiratore e mandante, il Capo della Polizia Emilio De Bono e il Comandante della 112 Milizia Mario Candelori come organizzatori, nonché di Albino Volpi, Fausto Zaccagnini ed altri cinque esecutori.

La squadra al completo era improvvisamente riconoscibile agli occhi degli inquirenti e indicata nella copertina del fascicolo con nomi e cognomi e a ciascuno dei suoi componenti attribuito il ruolo formale di indagato del delitto in esame.

Si tratta però, per alcuni, di iscrizione solo formale: Emilio De Bono era stato fucilato qualche mese prima, Albino Volpi era morto nel 1939; lo stesso Benito Mussolini sarà ucciso poche settimane dopo l’iscrizione nel registro degli indagati.

Anche Giovanni Amendola, come si è detto, era deceduto già dal 1926, esule in Francia, e non avrà la soddisfazione di vedere non solo che i suoi coraggiosi sforzi per ottenere giustizia avevano avuto un – seppur tardivo – riscontro, ma soprattutto che le sue sollecitazioni investigative offerte alle istituzioni erano tutte corrette.

In proposito, occorre fare un salto indietro ad una delle circostanze emerse nel 1925.

Come si è visto, nell’ultima denuncia querela l’onorevole Amendola aveva tra gli altri fatto il nome di Vico Perronecome soggetto che si era autoaccusato del reato parlando con un giornalista francese.

Ebbene, nel procedimento riaperto “compare” a pagina 15[3] un documento scritto dal Perrone di suo pugno, che ha valore di vera e propria confessione.

Si tratta di un “memoriale” redatto il 29 giugno 1924 e indirizzato al Capo Manipolo della milizia volontaria della sicurezza nazionale Maggiore Vagliasindi, a cui il Perrone affida la confessione della sua partecipazione all’aggressione a Giovanni Amendola con l’intento esplicito di ottenere dall’influente suo superiore protezione in caso di problemi giudiziari: “eccomi ora a quella che potrebbe essere la mia confessione se per la bontà che ella mi ha sempre mostrato non intendessi renderle del fatto una deposizione, certo che ella sorgerà in mia difesa il giorno in cui la mia libertà e la mia vita stessa fosse nel caso compromessa da interessi che, cessando di essere nazionali, fossero esponenti di calcolo personalistico.

Le rimetto dunque la mia deposizione perché Ella convinto di un mio inutile sacrificio voglia assumere le mie difese qualora il sacrificio, qualunque fatica, non risultasse beneficio all’interesse del paese”.

È proprio il movente del documento a renderne massima l’attendibilità, perché il Perrone compromette innanzitutto se stesso, quando dalle indagini il suo nome non era mai emerso.

È assolutamente inverosimile che taluno si attribuisca la commissione di un grave reato, lasciandone per di più traccia scritta, al solo scopo di chiedere ad un superiore protezione per l’ipotesi in cui dovesse un giorno essere accusato del reato medesimo; l’unica spiegazione per un comportamento siffatto è che quanto confessato corrisponda a verità.

Ulteriore elemento che ne comprova l’assoluta affidabilità è la ricostruzione del delitto nei minimi particolari, alcuni dei quali coincidenti con le risultanze delle (poche) indagini compiute e che difficilmente avrebbero potuto essere note all’esterno del circuito giudiziario.

Nel suo manoscritto il Perrone riferisce di essere stato capomanipolo della 112 Milizia e che il Comandante di questa, Mario Candelori, gli aveva chiesto se si sentisse di “compiere una spedizione punitiva verso un tale, che, con la sua opera, si opponeva ed ostacolava l’opera del Governo Nazionale intralciandone il benefico svolgimento. Alla mia risposta affermativa ed impegnativa seppi che la persona in questione era l’Onorevole Amendola al quale bisognava dare una bastonatura. Dato il nome dell’On. Amendola la cosa mi impressionò; ma di persona potei accertarmi che pure Sua Eccellenza Mussolini voleva che cosi si facesse. Seguirono dei colloqui con SE il Generale De Bono il quale dispose che l’On.le Amendola fosse soltanto bastonato e che se pure si fosse difeso ed avesse reagito contro di noi con le armi, non avremmo dovuto in nessun caso adoperarne contro di lui disponendoci anche ad essere uccisi”

Si ha dunque, dalla testimonianza diretta di uno dei partecipanti, la vivida descrizione dell’ideazione e progettazione del reato, con il coinvolgimento chiaro di Mussolini, De Bono e Candelori come mandanti.

Chiara- semmai ce ne fosse stato bisogno – la spiegazione del delitto: Giovanni Amendola, con la sua opera di parlamentare, giornalista e intellettuale non allineato alla nascente dittatura, dava fastidio agli interessi di Mussolini e del fascismo e pertanto doveva essere colpito da un atto di intimidazione perché cessasse di essere, con la sua attività, di ostacolo ai piani dittatoriali in corso.

Il Perrone descriveva poi la fase esecutiva, con alcuni primi appostamenti infruttuosi seguiti da un rapporto a De Bono in cui la squadra deputata al pestaggio riferiva che non era possibile agire se non in pieno giorno e con la certezza di essere individuati; seguiva la descrizione della reazione di De Bono che “la cosa andava fatta comunque” e la decisione – che trova così quella spiegazione plausibile che finora mancava - di agire in pieno giorno anche a costo di essere individuati da qualche passante.

L’aggressione era descritta nei minimi particolari, anche con colloqui con il portiere dello stabile e con precisa individuazione dei presenti – indicati tra gli altri in Bernacchia Cincinnato, Diana caposquadra della Milizia, Mercuri e Falchetti, sicché non è dubitabile leggendo il manoscritto che sia una scena vissuta in prima persona.

Non mancava un cenno al ruolo di Zaccagnini, che secondo il Perrone fu reso edotto del motivo della spedizione e “si prestò dietro rassicurazione che il generale De Bono avrebbe assicurato l’impunità della cosa”.

Il Perrone riferiva ancora che due giorni prima del reato, il 24 dicembre, avevano provato ad aggredirlo ma avevano desistito dopo aver affiancato l’AMENDOLA, che in quell’occasione li aveva visti e avrebbe potuto confermare (giova ricordare incidentalmente che quando è stato vergato il memoriale la vittima era ancora viva, sicché il PERRONE stava effettivamente offrendo un possibile riscontro alla sua descrizione, narrando circostanze del tutto ignote a chiunque altri se non ai partecipanti all’agguato e alla parte offesa del delitto).

Ad ulteriore conferma dell’attendibilità del documento, nel 1945 è stato escusso il VAGLIASINDI, che ha confermato l’autenticità dello stesso, ricordando che la lettera gli era stata sequestrata nel 1925 in occasione di una perquisizione che aveva subìto per possesso illegale di arma.

Questo particolare apre l’ultimo, inquietante squarcio del nostro viaggio in questo fascicolo: se già dal 1925 la lettera di Perrone era nelle mani degli organi di polizia, come mai non è transitata nelle carte del processo?

La notorietà del fatto era tale che non può essere ipotizzato che l’importanza di un documento confessorio di tale portata sia sfuggita agli organi investigativi, sicché non rimane che concludere che essa sia stata dolosamente tenuta lontana dal fascicolo in cui avrebbe dovuto essere immediatamente depositata, come tutti gli elementi che avrebbero potuto portare ad un esito positivo dell’indagine in corso.

Alzando solo per un momento lo sguardo dalle carte processuali per una veloce consultazione su Internet, tale conclusione diviene triste certezza.

Emerge infatti che contemporaneamente all’inchiesta penale era stata aperta sull’aggressione in danno di Amendola una commissione di inchiesta parlamentare del Senato del Regno, estrinsecatasi nell’assunzione di informazioni e documentazione.

Tale duplicazione di sforzi, purtroppo, non sembra aver prodotto alcun frutto (e la cosa non sorprende) visto l’insuccesso anche di questa inchiesta extra-processuale.

Ma l’aspetto più difficilmente accettabile della vicenda è che agli atti della commissione la lettera di Perrone risulta essere stata acquisita, discussa…. e poi ignorata come tutti gli altri elementi che avrebbero potuto consentire di arrivare ad una verità che a questo punto possiamo dire amaramente che era davanti agli occhi di tutti quelli che avrebbero dovuto, per dovere istituzionale, accertarla e punire i responsabili del fatto.

Compulsando l’interessante volume di Gaetano Salvemini “Scritti sul fascismo” si legge infatti del tentativo di dimostrare l’esistenza di un’unica regia dietro le spedizioni punitive ai politici dell’epoca, diretta da De Bono e capitanata dal famigerato Arrigo Dumini (la nota “CEKA”) e che in questo ambito era stata vagliata la lettera del Perrone ed escusso il Vagliasindi che già all’epoca ne aveva attestato l’autenticità.

L’esito degli accertamenti è trattato dal Salvemini in un paragrafo intitolato significativamente “Una farsa legale”[4] e che si apre così: “Per il procuratore generale Santoro e la Commissione senatoriale d’inchiesta tutte queste prove non contarono affatto. Non c’è peggior cieco di chi non vuol vedere”.

In sostanza, ricorda Salvemini, l’unico accertamento che la commissione ordinò a riscontro delle affermazioni di Perrone fu di chiedere informazioni sullo stesso; acquisite le quali, “prendendo coscienziosamente nota della risposta, lasciò cadere la cosa”.

Di tutto questo nelle carte processuali non vi è traccia.

Solo nel 1945 si acquisirà, come detto, la lettera del Perrone e saranno effettuati i primi, veri atti di indagine, tra i quali l’interrogatorio di Mercuri (che sostanzialmente confessò il fatto come descritto dal Perrone[5]) e dello stesso Zaccagnini, che pur continuando a professarsi innocente ammetteva di avere avuto dal Candelori promessa di impunità.

Poco dopo il fascicolo verrà riunito a quello aperto presso la Corte di Appello di Firenze in conseguenza della seconda e più grave aggressione ad Amendola di cui si è detto, avvenuta in territorio di Montecatini, sicché il nostro viaggio nel processo di tanto tempo fa – nell’impossibilità di compulsare le carte dell’Archivio di Stato toscano - termina qua.

7. Conclusioni.

Nata come tentativo di esaminare le carte di un procedimento penale risalente di cento anni con le lenti del giurista moderno, l’immersione nelle pieghe di questo reato ha portato alla scoperta dei mille rivoli in cui si perde il fiume delle indagini scomode in un regime autoritario e dell’importanza del controllo del potere giurisdizionale per il soffocamento di un ordinamento democratico.

Dal punto di vista tecnico, colpisce la scoperta in controluce – più che di quello che nelle carte processuali c’è – di quello che manca, degli atti di indagine omessi e degli elementi di prova occultati, delle tante strade investigative consapevolmente non percorse, dell’assoluta tetragonia degli inquirenti a non alzare lo sguardo dal livello più basso possibile e non avanzare un centimetro più dell’inevitabile.

Tentando di restituire alle carte lo sguardo asettico promesso in principio, non può non sottolinearsi che la mancata iscrizione di Zaccagnini come correo sembra precipitosa e superficiale e che – anche in presenza di una “autorevole” copertura quale quella offerta dal Candelori - nel racconto emergono ictu oculi discrasie e contraddizioni che avrebbero dovuto imporre un approfondimento che evidentemente non si è voluto fare.

Sarebbe stato necessario altresì verificare il motivo per cui l’autista, nel fuggire dal luogo del delitto di evidente impronta fascista, si rifugia nella caserma di una milizia fascista e il perché si sia dichiarato non in grado di riconoscere nessuno dei soggetti con cui aveva condiviso il tragitto.

Più in generale, sembra evidente che ogni spunto investigativo che ha riguardato ideatori e mandanti (da Candelori a De Bono) è stato completamente ignorato, mentre quelli dedicati agli esecutori neutralizzati con deleghe generiche per riferire notizie sulla loro condotta.

Deleghe totalmente inutili, tanto che anche quando le notizie erano allarmanti perché si attestava che i soggetti erano di pessima condotta o pregiudicati non si svolgeva alcun ulteriore atto di indagine.

Ancora, va notato che l’esistenza di una Commissione di inchiesta senatoriale – che lo scrivente ha scoperto quasi alla fine del suo viaggio nel tempo attraverso le carte – doveva essere ben nota agli inquirenti: come mai non è stato acquisito al fascicolo alcun atto di questa commissione né vi è stato alcuno scambio di informazioni tra i due organi? Come si è visto, un coordinamento avrebbe apportato al fascicolo di indagine elementi fondamentali.

Infine, desta inquietudine la mancanza agli atti dell’indagine del 1924 del memoriale di Perrone, evidentemente non trasmesso dagli organi di polizia che avevano proceduto alla perquisizione domiciliare a carico del Vagliasindi che aveva portato al sequestro del documento.

Più che uno sguardo da giudice di appello come promesso in principio verrebbero qui in soccorso molto più utilmente gli istituti delle indagini suggerite e dell’imputazione coatta (articoli 409, commi 4 e 5 del nostro codice di procedura penale), ovvero quegli strumenti con cui il G.I.P. moderno censura e corregge le omissioni nelle indagini del Pubblico Ministero….[6]

In realtà, la semplice acquisizione alle carte dell’inchiesta delle dichiarazioni di Perrone con i conseguenti atti compiuti venti anni dopo (interrogatorio di Mercuri e degli altri) sarebbe oggi sufficiente, senza nemmeno ulteriori atti di indagine, a pervenire agevolmente ad una sentenza di condanna nei confronti di De Bono, Candelori, Volpi, Perrone, Bernacchia, Mercuri, Zaccagnini e forse di qualcuno degli altri indicati come esecutori, nonché – quale mandante – dello stesso Mussolini, senza contare l’inevitabile acquisizione di ulteriori elementi di riscontro facilmente ottenibile a seguito del tempestivo arresto di tutti i soggetti predetti.

È evidente dunque che nelle carte processuali del 1924-25 non emerge una mera inerzia incolpevole nella conduzione delle indagini (ipotesi per la quale è oggi previsto il doppio rimedio dell’articolo 409 c.p.p. menzionato) ma una vera e propria sottomissione del potere giurisdizionale al Governo fascista che è da ritenersi correo del delitto.

Alcuni degli atti di sabotaggio dell’inchiesta sono stati attuati dalla polizia delegata allo svolgimento delle indagini ed altri addirittura dallo stesso Governo, sceso direttamente in campo con il provvedimento di amnistia; ma altri, e sono i più dolorosi da constatare per un esponente della magistratura di oggi, provengono dall’accettazione passiva da parte del Pubblico Ministero di veri e propri input a non indagare (come nel caso dell’invito a non approfondire la posizione di Candelori) o a spontanee autolimitazioni della magistratura inquirente, che ha così abdicato al proprio ruolo di custode della separazione dei poteri e guardiano dell’osservanza della legge chiunque sia il soggetto indagato.

Se ne trae l’amara conclusione che il processo penale è, ora come allora, un meccanismo delicato e facilmente corruttibile, e che occorre per il suo funzionamento che gli operatori dello stesso possano sentirsi – e volersi sentire – liberi da ogni tipo di condizionamento.

L’amore per la verità processuale è la bussola che guida – o dovrebbe guidare – ogni procedimento penale odierno e che manca totalmente tra le pagine di questa indagine di tanti anni fa.

[1] La statura di Amendola, peraltro presumibilmente conosciuta dai lettori di questa rivista, è davvero incomprimibile in una nota; a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, egli fu giornalista e fondatore de “Il Mondo”, che diverrà in poco tempo una delle più autorevoli testate giornalistiche di ispirazione democratica; deputato liberale e fondatore del Partito Democratico Italiano e dell’Unione Democratica Nazionale; ispiratore della “secessione dell’Aventino” che porterà le maggiori forze di opposizione al fascismo ad abbandonare il Parlamento in segno di protesta contro le torsioni antidemocratiche impresse da Mussolini; promotore insieme a Benedetto Croce del “manifesto degli intellettuali antifascisti”. Costretto dopo le numerose aggressioni ed intimidazioni a lasciare l’Italia, morirà in Francia nel 1926 per le conseguenze di un ultimo attentato subìto pochi mesi prima in una strada toscana, che stava percorrendo per allontanarsi dall’albergo di Montecatini dove si era recato per le cure termali, dopo che l’albergo era stato circondato dalle milizie fasciste giunte lì per linciarlo.

[2] In merito, in dottrina si parla esplicitamente in proposito di una vera e propria inversione di tendenza rispetto ad un passato “tutt’altro che remoto dove si riconosceva un particolare rilievo alle delazioni senza paternità che, anzi, venivano incoraggiate perché si riteneva potessero facilitare la scoperta dei reati”: così CANTONE, Denunce anonime e poteri investigativi del pubblico ministero, in Cass. Pen., 1996, 2983.

[3] Si è già detto in precedenza che il fascicolo è costellato di atti della cui provenienza non si dà conto, circostanza che risulta agli occhi di un tecnico del processo attuale piuttosto eccentrica.

[4] Op. cit. pag. 281.

[5] Nell’interrogatorio reso in data 29 gennaio 1946 Mercuri riferisce di essere stato chiamato da Bernacchia per fare una “operazione di polizia” a carico di un assistente edile; che era salito su un taxi dove c’erano altre persone che non conosceva; che era rimasto a bordo del taxi quando gli altri erano scesi e che aveva visto Bernacchia e gli altri venire a diverbio con uno che passava e picchiarlo, salvo apprendere dopo che si trattava dell’onorevole Giovanni Amendola ….

[6] Si tratta, sia detto incidentalmente, degli stessi istituti recentemente messi in discussione da molti esponenti dell’attuale Governo, che ne ha sostenuto l’inutilità; sia consentito un richiamo a quanto da me scritto, su questo tema, in “Imputazione coatta e sistema accusatorio”, Giustizia Insieme 13 luglio 2023.