Falcone e quella notte al Consiglio Superiore della Magistratura (quarto capitolo)

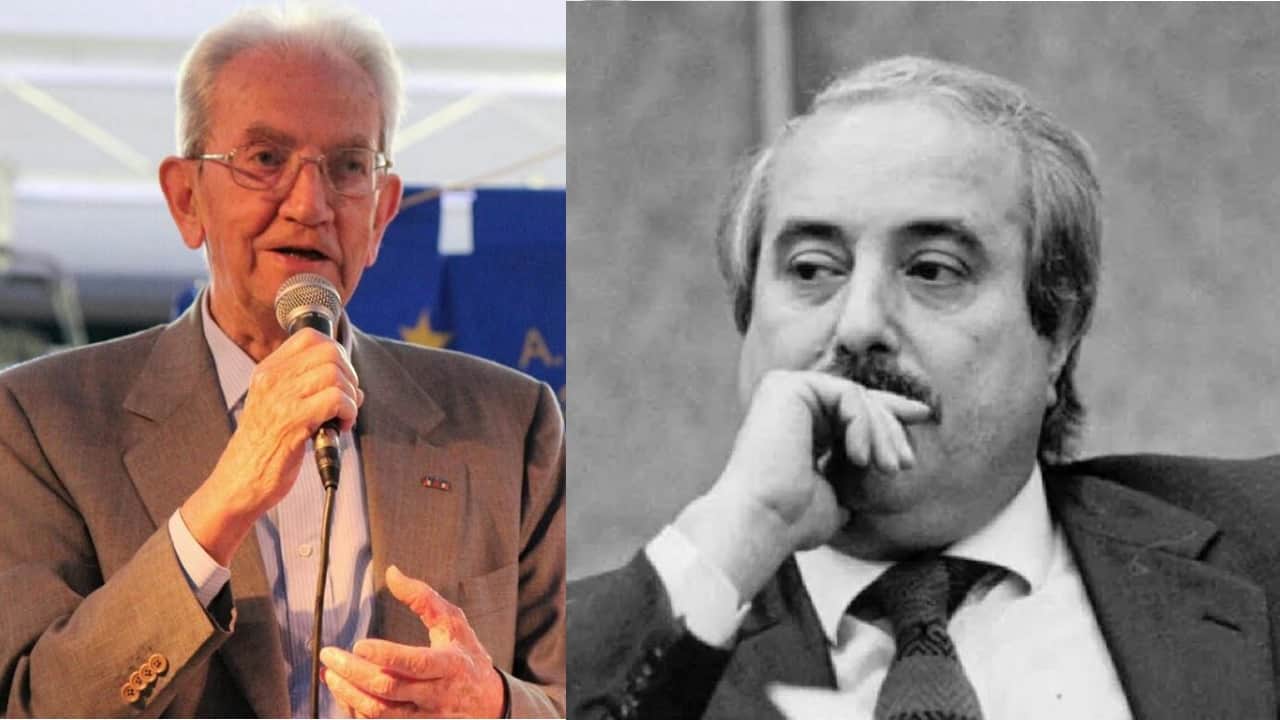

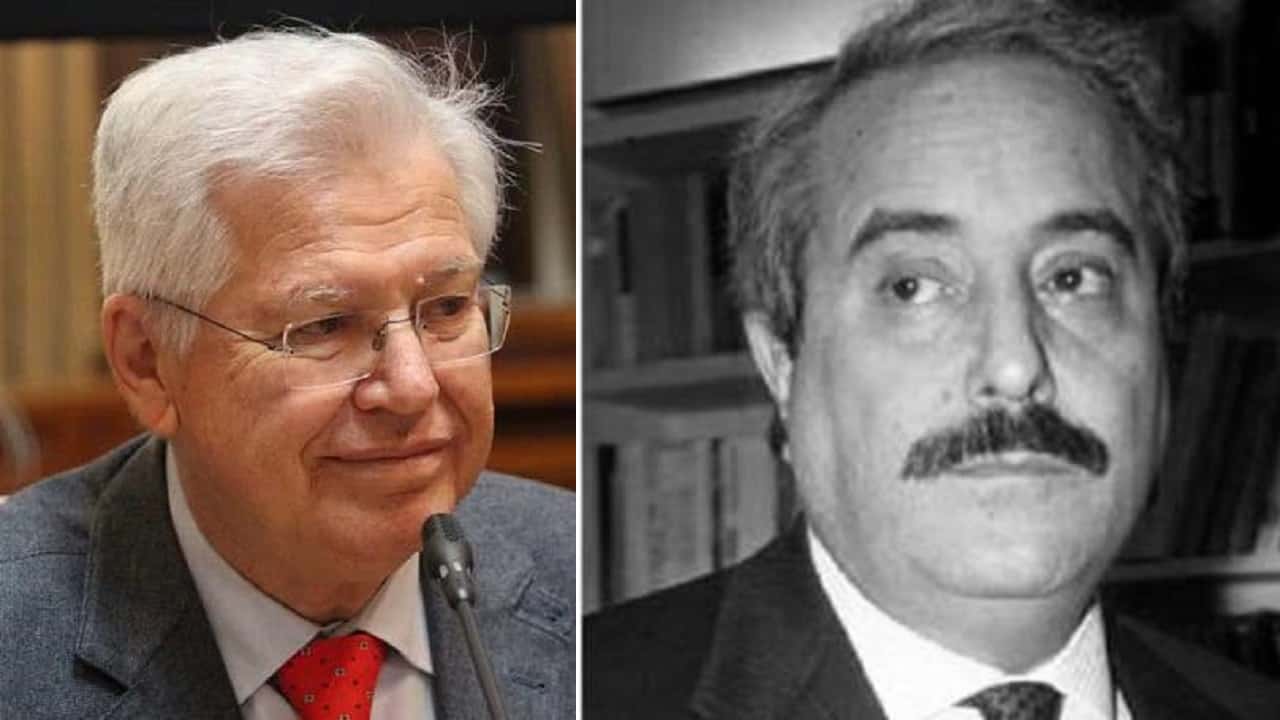

Intervista di Paola Filippi e Roberto Conti a Vito D'Ambrosio

Il Presidente emerito della Corte costituzionale Gaetano Silvestri, già componente laico del CSM, in un suo recente saggio dedicato all’analisi delle non commendevoli vicende che attualmente agitano il mondo giudiziario (Notte e nebbia nella magistratura italiana, QG,12 giugno 2020), ha osservato che la vicenda della mancata nomina di Giovanni Falcone alla funzione di Consigliere Istruttore del Tribunale di Palermo assume ancora oggi un valore emblematico rispetto alle difficoltà mostrate dal governo autonomo della magistratura sul tema della c.d. anzianità senza demerito degli aspiranti a ricoprire incarichi direttivi o semi-direttivi. Essa, a ben considerare, offre ulteriori e forse ancora maggiori punti di riflessione che riguardano da vicino il rapporto dei magistrati con le correnti, con l'opinione pubblica, la politica ed il CSM.

Giustizia Insieme intende tornare su quella vicenda per farne memoria, soprattutto a beneficio dei tanti che non vissero direttamente quella stagione ed il clima avvelenato che ne seguì, vuoi perché lontani da quella che viene considerata secondo un ben sperimentato stereotipo terra di mafia, vuoi perché non ancora entrati all’interno dell’ordine giudiziario. Ciò ha inteso fare attraverso alcuni dei protagonisti che contribuirono direttamente a scrivere le note di quella notte del 19 gennaio 1988 consumata all'interno del plenum del CSM.

Carlo Smuraglia, Stefano Racheli, Marcello Maddalena e Vito D’ambrosio, membri alcuni togati (D’Ambrosio, Racheli e Maddalena), alcuni laici (Smuraglia) del CSM che si occupò di quella pratica, hanno accettato di rileggere quegli avvenimenti a distanza di oltre trentadue anni. Una rilettura certamente mediata, per un verso, dall’esperienza maturata dai protagonisti nel corso degli anni passati al Consiglio Superiore della magistratura e, per altro verso, da quanto emerso rispetto alla gestione del goberno autonomo in tempi recenti. La drammaticità di quella vicenda sembra dunque legarsi a doppia mandata all’attuale contesto storico che sta attraversando la magistratura italiana. I contributi che seguono, nella prospettiva che ha animato la Rivista non intendono, dunque, offrire verità ma semmai stimolare la riflessione, aprire gli occhi ai tanti che non vissero quell’episodio e quell’epoca assolutamente straordinaria per tutto il Paese.

La spaccatura che si profilò all'interno dei gruppi presenti in Consiglio e delle scelte che i singoli consiglieri ebbero ad esprimere votando a favore o contro la proposta di nomina del Consigliere Istruttore Antonino Meli pongono, in definitiva, interrogativi più che mai attuali, occorrendo riflettere su quanto nelle determinazioni assunte dal singolo consigliere del CSM debba essere mutuato dall'appartenenza al gruppo e quanto, invece, debba liberamente ed autonomamente attingere al foro interno del consigliere, allentando il vincolo "culturale" con la corrente quando si tratta di adottare decisioni che riguardano gli uffici giudiziari ed i loro dirigenti.

Gli intervistati hanno mostrato tutti in dose elevata la capacità di approfondire in modo costruttivo quell'episodio e per questo va a loro un particolare senso di gratitudine.

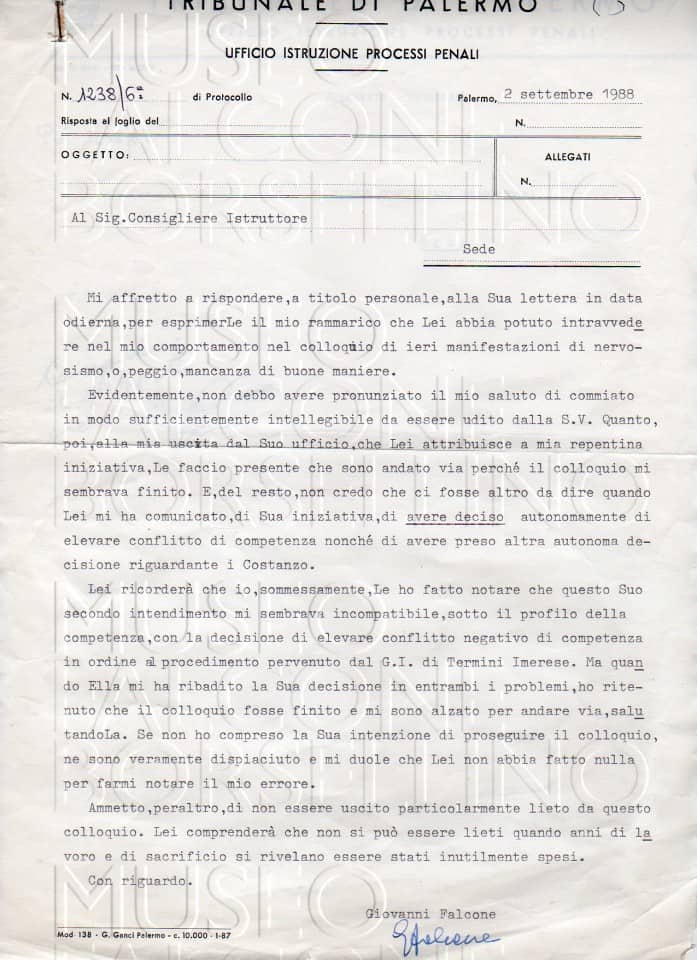

In calce ad ognuna delle quattro interviste che saranno pubblicate in successione abbiamo riportato, oltre al verbale consiliare del 19 gennaio 1988 tratto dalla pubblicazione che il CSM ha dedicato alla memoria di Falcone, alcuni documenti storici che Giovanni Paparcuri, testimone vivente delle stragi mafiose e custode delle memorie raccolte nel museo “Falcone Borsellino” ha gentilmente messo a disposizione della Rivista. Documenti che offrono, in cifra, l’immagine dell’uomo e del magistrato Falcone e del contesto nel quale Egli operò.

La quarta ed ultima intervista è del Cons. Vito D'Ambrosio, già Sostituto Procuratore Generale presso la Procura Generale della Corte di Cassazione – dove seguì per l’accusa, con altri due colleghi, i sostituti Martusciello e Tranfo, il c.d. maxi processo contro la mafia, istruito da Falcone e dal pool di Palermo – membro togato del CSM durante il quadriennio 1986-1990 e Presidente della Giunta della regione Marche.

[In calce, la lettera inoltrata da Giovanni Falcone al Consigliere istruttore Antonino Meli il 2 settembre 1988]

1) Il contesto ed il clima nel quale si discusse il conferimento dell’incarico di Consigliere istruttore del Tribunale di Palermo nel gennaio 1988 ed il suo prodromo – la nomina di Paolo Borsellino a Procuratore della Repubblica di Marsala. Cosa ricorda?

D'Ambrosio: Io non conoscevo affatto Falcone, se non per fama, prima del gennaio 1986. Lo conobbi nella prima tappa, a Palermo, del tour elettorale che con un gruppetto di colleghi della stessa corrente (Unità per la Costituzione) avevo iniziato, essendo candidato per il CSM in carica dal 1986, alla scadenza del precedente.

A Palermo incontrammo tutto quello che già allora veniva chiamato “pool”, una squadra di magistrati addetti alle indagini sul fenomeno mafia, raccolte in un unico faldone, che poi diede vita al Maxi processo (oltre 400 imputati, 7000 pagine la sentenza di primo grado, più di 2000 quella di appello, il processo durò quasi un mese in Cassazione). L’incontro più significativo fu con il dirigente dell’ufficio Istruzione, il dottor Antonino Caponnetto, il quale confidò a qualcuno di noi la sua intenzione di chiedere a breve il trasferimento a Firenze, residenza sua e della famiglia, dalla quale era venuto a Palermo a sua domanda, dopo l’uccisione con un’auto bomba del suo predecessore, Rocco Chinnici. Caponnetto riteneva di aver compiuto la sua missione, creare una struttura efficiente di contrasto alla mafia, basata su una visione unitaria del fenomeno, le cui manifestazioni criminose erano indagate da alcuni magistrati dell’ufficio., che agivano in squadra.

A tutti noi, che facevamo riferimento alla sua stessa corrente, Caponnetto, oltre ad assicurarci il voto e augurarci un esito favorevole delle elezioni, raccomandò caldamente di sostenere la domanda di succedergli nell’incarico, domanda che sarebbe stata avanzata da Falcone, grazie alla sua indiscussa primazia nel pool.

A Caponnetto promettemmo, più o meno, che avremmo sostenuto, quelli eletti tra noi, la candidatura di Falcone. Ovviamente non ci furono documenti scritti, né impegni formali, ma la sostanza dei nostri colloqui con il lucido Consigliere Istruttore di Palermo fu quella appena indicata.

Io fui eletto, e ricordavo ancora la promessa fatta a Caponnetto, rafforzata dai contatti sempre più frequenti con Falcone, che trasformarono il nostro rapporto in una solida amicizia. Mi sembrava ovvio il mantenimento della promessa, visto anche la caratura professionale di Falcone, ormai assunto a notorietà non solo nazionale per alcune indagini in ambito mafioso, coronate da successo nei vari processi istruiti dal pool.

Anche all’epoca la nomina dei dirigenti degli uffici era, senza alcun dubbio, una delle difficoltà maggiori da affrontare in Consiglio. Mi resi conto abbastanza presto della centralità e complessità del problema, reso ancora più spinoso da una diffusa mentalità distorta tra i componenti togati, che contagiò presto anche i non togati (i laici, venivano chiamati), così che intorno alle nomine ci si confrontava duramente, ma non sempre apertamente, per far prevalere il “proprio” candidato”, il che avrebbe aumentato la capacità attrattiva della corrente verso i magistrati non schierati a favore dei vari gruppi-correnti, accrescendo così l’importanza del gruppo (quanto questo fenomeno abbia poi distorto le ragioni all’origine della nascita delle correnti, trasformandole gradatamente da gruppi uniti da una visione omogenea dell’impegno dei magistrati in macchine acchiappa consenso, è argomento ormai molto dibattuto, mentre all’epoca gli indizi, pur presenti, venivano ignorati, o male interpretati, volontariamente o meno).

Il primo caso emblematico, il primo sintomo di una patologia crescente, che si coagulò in un groviglio di difficoltà e asperità, che infine divenne “il caso Palermo”, fu la trattazione della domanda di Paolo Borsellino per l’attribuzione della funzione di Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Marsala.

All’epoca i miei rapporti con Falcone erano ai primi passi, così che seppi soltanto a tratti che quella domanda era stata concordata da Borsellino con Falcone, per costituire un avamposto in terra di mafia, nella convinzione, comune ai due magistrati, che il fenomeno mafioso era stato “contenuto” a Palermo e occorreva “esportare” le conoscenze e le tecniche investigative del pool anche in territori ancora dominati da famiglie mafiose. Borsellino, in quella strategia, avrebbe dovuto rappresentare una “testa di ponte” per facilitare un approccio diverso e ben più efficace di contrasto al fenomeno mafioso. Io conoscevo poco di quella diversità di approccio alle indagini mafiose, ma ero ben convinto della sua erroneità, derivante dalla erroneità del presupposto di base, cioè della vicinanza di un successo palermitano nelle indagini contro la mafia.

Ma non potevo esporre questa mia convinzione, perché avrebbe indebolito di molto la posizione di Falcone a Palermo. Così mi aggregai alle posizioni del mio gruppo dell’epoca, la corrente di Unità per la Costituzione, che contendeva alla corrente più conservatrice di Magistratura Indipendente la maggioranza dei consensi elettorali della magistratura.

La questione centrale divenne, così, in apparenza, quella del criterio da adottare per le nomine agli incarichi direttivi, se dare cioè la prevalenza all’anzianità o al merito, Scrivo a ragione veduta di apparenza, perché ,come vedremo per il vero e proprio “caso Falcone” successivo, sulla domanda di Borsellino, apparve che io, e quasi tutto il gruppo di Unità per la Costituzione, eravamo convinti della prevalenza del criterio dell’anzianità, che non favoriva Borsellino, mentre i colleghi di Magistratura Indipendente,, guidati e ispirati del consigliere Vincenzo Geraci, giovane e brillante sostituto procuratore a Palermo, che conosceva bene quell’ambiente, si schierarono piuttosto in favore di Borsellino, ritenendo che l’eccezionale professionalità del richiedente dovesse e potesse avere la prevalenza. Lo schieramento era paradossale, perché il gruppo più “aperto” difendeva posizioni molto tradizionali, mentre la corrente più conservatrice si era spostata su una linea più avanzata. Il caso si chiuse con la nomina di Borsellino, bollata duramente da Leonardo Sciascia come “la vittoria dei professionisti dell’antimafia” (anche se lo scrittore in una tardiva precisazione ci tenne a slegare la sua posizione critica dalla figura di Borsellino).

Durante le vivacissime discussioni sul caso, pubbliche e riservate, ebbi prima l’intuizione e poi il primo, fortissimo dubbio sulle posizioni del Consiglio, cioè di parecchi consiglieri, sui problemi palermitani, e quindi sulla posizione di Falcone, che di quell’ufficio istruzione era divenuto l’anima, dopo il ritorno di Caponnetto a Firenze.

Posso dire che il caso Borsellino mi suonò come sirena d‘allarme sul caso Falcone ,ormai all’orizzonte.

2) Media e partiti politici prima, durante e dopo il voto consiliare: quale peso giocarono? Quali furono le posizioni dei consiglieri laici? Quali quelli delle correnti? E della Presidenza della Repubblica con i suoi consiglieri giuridici? Ebbe un peso l’opinione pubblica?

D'Ambrosio: Quando arrivò al Consiglio la domanda di Falcone di essere nominato a capo dell’ufficio istruzione del tribunale di Palermo, a me, e a tutti quelli che già dal caso Borsellino si erano schierati in favore del criterio del merito, da privilegiare su quello dell’anzianità nei casi particolari, fu abbastanza chiaro fin dall’inizio il cambiamento di clima a Palazzo dei Marescialli, la sede consiliare. La assoluta importanza del caso si deduceva anche dall’attenzione con la quale in tutta Italia si cominciò a seguirlo. A prescindere dagli articoli e dai servizi, tutti i consiglieri furono sottoposti ad una pressione assolutamente inedita dal nugolo di operatori dell’informazione che cominciarono ad interessarsi del caso. Gli schieramenti furono chiari abbastanza presto, e quasi subito si capì l’importanza della questione. Vi furono audizioni in quantità, e indubbiamente, nonostante l’acredine con la quale alcuni consiglieri formularono le loro domande a Falcone, risultò chiarissimo il notevole dislivello, sul piano professionale, tra Falcone e gli altri aspiranti (se altri vi furono ad essere auditi, particolare che non ricordo). Le audizioni si estesero il più possibile, a (quasi) tutti i magistrati dell’Ufficio Istruzione, nonché a qualcuno degli altri uffici, a cominciare dalla Procura della Repubblica. Giovanni sostenne un vero e proprio interrogatorio – nel quale si capiva subito la collocazione dell’interrogante – e perse le staffe una sola volta, su una domanda inutilmente malevola del consigliere Sergio Letizia, espressione di un gruppo estraneo all’Associazione Nazionale Magistrati, il Sindacato, che era sorto in vista delle elezioni di quel Consiglio ed era riuscito a far eleggere un solo consigliere, Letizia appunto.

Le vacanze natalizie resero ancora più chiari gli schieramenti, due in sostanza, uno che sosteneva la correttezza della nomina di Falcone, per la sua indiscussa professionalità, che doveva fare premio sulla sua minore anzianità, e un altro che riteneva insuperabile questa differenza. Al primo schieramento si iscrissero, in linea di massima, i gruppi e i partiti “progressisti”, al secondo i “conservatori”; questa lettura, però valeva per il mondo “esterno” alla magistratura, mentre nella magistratura le cose stavano in maniera diversa. Pacifico il no a Falcone da parte di Magistratura indipendente, nella sua maggioranza, e il già citato Letizia, per il resto le posizioni erano trasversali: all’interno di M.I, per esempio, il suo leader, Stefano Racheli, era a favore di Falcone, mentre Maddalena oscillava, per la sua conoscenza professionale delle capacità di Falcone, e il mio gruppo, Unità per la Costituzione, annoverava tre “falconiani”, io, Pietro Calogero e Nino Abate, mentre tra i restanti decisamente contrario era Umberto Marconi, di Napoli, e gli altri, pur rimanendo abbastanza defilati, propendevano più per il no. Tra i laici quelli di provenienza di sinistra (i tre comunisti, Smuraglia, Brutti e Gomez d’Ayala, e la socialista Fernanda Contri) decisamente pro Falcone, gli altri in blocco, contro (anche se alla fine Ziccone, di indicazione democristiana, votò per Falcone).

Il particolare di rilievo era la disomogeneità delle posizioni dei consiglieri di provenienza siciliana, così Vincenzo Geraci, M.I., sostituto a Palermo, che aveva addirittura affiancato Falcone in alcune attività istruttorie, si trovava nel gruppo anti-Falcone, il catanese Renato Papa, di Unicost, non riusciva a prendere posizione e infine si astenne, mentre il laico Guido Ziccone, professore ordinario di diritto penale a Catania, indicato dalla DC, sembrava schierato per Falcone, per cui votò.

Durante il periodo di attesa della seduta del CSM per nominare il consigliere istruttore di Palermo vi fu, credo, un nutrito scambio di idee e di notizie da entrambe le parti. Ci meravigliò non poco la scelta di un anziano magistrato, Antonino Meli, che dopo aver presentato domanda sia per l’ufficio di Presidente del Tribunale di Palermo sia di consigliere istruttore, revocò la prima , eliminando così la possibilità di spianare la strada a Falcone, nominando Meli presidente del tribunale. Qualcuno pensò che l’azione fosse frutto di un suggerimento di Geraci, ormai chiaramente il più determinato avversario di Falcone, qualcuno lo scrisse perfino, dando così vita ad una causa civile, intentata da Geraci, sul cui esito non so nulla.

Non mi risulta che vi fossero stati interventi della Presidenza della Repubblica, o dei suoi consiglieri giuridici, ma questo vuol dire poco, perché della girandola di retroscena io potevo conoscere soltanto alcuni passaggi, certo non tutti. Quando iniziò la seduta famosa, il 19 gennaio i988, fu subito chiaro, quando iniziarono le dichiarazioni di voto, che ci si trovava nel mezzo di una “congrega di coccodrilli”. Rileggendo le affermazioni dei consiglieri, laici e togati, quelle più laudatorie nei confronti di Falcone furono quelle di chi gli votò contro, scegliendo Meli. La lettura del verbale di quella seduta non è stata facile per me, anche a distanza di anni, perché mi sono sentito catapultato a quella sera, mentre su Roma scendeva rapida l’oscurità invernale, e dentro di me saliva una delusione profonda, poiché la sconfitta di Falcone, ormai chiara, aveva un significato che pochi in quel salone comprendevano fino in fondo, e la maggioranza oscillava tra cinismo, ipocrisia e sofferta sincerità di due consiglieri su tre di Magistratura Democratica, Elena Paciotti e Pino Borrè, mentre il terzo, Giancarlo Caselli votò per Falcone.

Sull’atteggiamento di MD vale la pena di soffermarsi. Avevamo, tutti noi amici di Falcone, la netta sensazione che la questione avrebbe rivestito notevole importanza per tutta la corrente, ed in effetti, pur senza che trapelasse molto, ci rendemmo conto che doveva esserci stata “maretta” , al temine della quale i tre consiglieri assunsero un diverso atteggiamento di voto, ed io specialmente, rimasto molto deluso, fino all’ultimo avevo tentato di convincere almeno uno dei restanti due, perché tutti si sapeva che la decisione sarebbe stata presa a stretta maggioranza. Alla fine, dentro MD, scattò molto probabilmente un atteggiamento anti falconiano, quasi che col premiare il merito e superare un divario tanto ampio di anzianità (Meli era più anziano di Falcone di ben sedici anni), si aprisse la strada ad una gara di protagonismo tra magistrati, a discapito dei tanti che, pur non spiccando, tuttavia svolgevano onestamente e quotidianamente il loro compito. Non risparmiai le critiche a questo atteggiamento, che ,inutili fino alla votazione, alcuni anni più tardi indussero Borrè, con la sua limpida onestà intellettuale, a dichiarami di aver avuto, a cose fatte, qualche dubbio di aver fatto la scelta giusta.

Finì, la votazione, dopo un lunghissimo dibattito, col risultato di 16 a 10 e cinque astenuti. Quando, con un misto di rabbia e commozione mal trattenuta, telefonai a Giovanni il risultato, la sua risposta mi gelò. “Con questa decisione” disse,, con quella asciuttezza affilata, della cui carica di sentimento e risentimento, ero ben conscio, “mi avete esposto come un bersaglio al baraccone del luna park”, la- sciandomi con ancora più amaro in bocca.

Di quel voto si parlò tanto, dentro ma soprattutto fuori del Palazzo dei Marescialli. E gli atteggiamenti della politica e dell’informazione, rispecchiarono quasi fedelmente gli schieramenti consiliari. La sinistra tutta con Falcone, gli altri tutti contro, spendendosi nell’indicare i meriti di Meli, prigioniero dei nazisti dopo il 25 luglio, sempre accompagnando il tema con grandi riconoscimenti dei meriti di Falcone.

Assai più dirompente quel voto fu per le vicende della Associazione Nazionale Magistrati: infatti dopo un assai breve intervallo di tempo, io e Pietro Calogero per Unicost, e Stefano Racheli per MI, lasciammo i gruppi di appartenenza e ne fondammo due nuovi, chiamati Movimento per la Giustizia quello che accolse i due ,io e Calogero, della diaspora, e Stefano chiamò il suo Proposta 88. Con noi partecipò alla fondazione del nuovo gruppo una nutrita schiera di colleghi, quali (e mi scuso per eventuali dimenticanze) Falcone stesso, Giorgio Lattanzi, Armando Spataro, Vladimiro Zagrebelsky, Ernesto Lupo, Mario Almerighi, Giovanni Tamburino, Giuseppe Ayala, Gioacchino Natoli, Ernesto Aghina, Gerardo D'Ambrosio, Enrico Di Nicola, Ciro Riviezzo, Nino Condorelli, Anna Creazzo, Leo Agueci, Ippolisto Parziale, Giovannantonio Tabasso, Sergio Lari, Maria Teresa Cameli. Nella "sala rossa" di un vicino albergo, Hotel Salus, fu stilata la carta fondativa e lo statuto del neo-costituito Movimento, e ci parve che il futuro fosse meno cupo (la storia dirà chi aveva ragione).

Entrambi i nuovi gruppi proponevano una profonda riforma del costume, prima, e delle regole poi, per il mondo dell’associazionismo giudiziario, riforme che ovviamente avrebbero dovuto incidere profondamente sulle prassi del CSM. CI si trovava allora, e ci si trova ancora di più oggi, di fronte al grande problema dell’esercizio “corretto” del potere. Noi non siamo riusciti a risolverlo, nonostante l’impegno, e quelli dopo di noi hanno finto di non accorgersi delle dimensioni della questione, e si è arrivati al panorama pieno di macerie che oggi le carte processuali di Perugia ci aprono davanti agli occhi. Con una enorme difficoltà di indicare soluzioni.

3) La composizione del Consiglio superiore della magistratura come influì sulla scelta?

D'Ambrosio: La risposta a me sembra semplice e scarna: né la composizione del CSM né il sistema elettorale dell’epoca ebbero influenza sulla vicenda. Non si trattava di una semplice nomina ad un ufficio direttivo, per quanto importante. Era in ballo, in tutta la sua aggrovigliata realtà, il tema delle connessioni tra criminalità organizzata e mondo della politica. Il famoso terzo livello, del quale si cominciava a parlare non più solo tra pochi intimi. E quindi due modelli di società si fronteggiavano per il posto di Consigliere Istruttore presso il tribunale di Palermo. Il mondo criminal-affaristico, negli anni recenti, aveva lanciato messaggi chiarissimi, uccidendo prima il Procuratore Scaglione e poi, alcuni anni dopo, in rapida successione, il Procuratore Gaetano Costa e il Consigliere Istruttore Rocco Chinnici. Contro questo strapotere un pugno di magistrati, il famoso pool, cercava di costruire un muro spesso e robusto, accumulando materiale su materiale in un fascicolo diventato famoso, che sarebbe poi diventato il maxi processo alla mafia. Gli interessi in ballo erano tanti, e tanto massicci, da superare le tradizionali divisioni e influenze. Ci fu, e in pochissimi ce ne accorgemmo, una generale chiamata alle armi per bloccare quello che veniva ritenuto, dal duo mafia e politica, un avversario pericoloso, Giovanni Falcone. Questo era il tema vero, il filo rosso di tutta la vicenda, che era cominciata già alle prime avvisaglie della richiesta di trasferimento di Caponnetto, che aveva “inventato” un modo nuovo di fare le indagini di mafia, come si stava facendo per il terrorismo, ricucendo i fili e non sparpagliandoli secondo le “tradizionali” regole processuali. L’unicità del fenomeno, finalmente colta, esigeva l’unicità delle indagini, da affidare certo ai vari giudici istruttori, ma da raccogliere poi nell’unico tessuto, per comprenderne la trama complessiva. Falcone stava dimostrando di poter trarre tutte le conseguenze dell’applicazione di quel metodo e quindi Falcone andava fermato, in tutti i modi, e il modo più a portata di mano era quello di stopparne la richiesta di diventare Consigliere Istruttore del Tribunale di Palermo. Risultato che si poteva/doveva ottenere ad ogni costo, movendo le pedine disponibili, dovunque fossero collocate, e organizzando un piano, che veniva da lontano. Questo sfondo era l’esatta cornice nella quale inserire tutta la vicenda Falcone, cornice conosciuta bene dagli agenti consapevoli, e ignorata da chi non volle o non poté sforzarsi di trovare un punto di vista più ampio di quello apparente in superficie. La nomina di Falcone, ovviamente, non poteva garantire risultati quasi definitivi, dato che anche Falcone, che conosceva bene quella realtà, si muoveva su quel piano con prudenza, messo sul chi vive prima di tutto dal “co-autore del maxiprocesso”, Tommaso Buscetta, detto don Masino, il quale non volle rivelare nella sua deposizione fiume il lato oscuro della vicenda, i rapporti tra mafia e politica, spiegando che nemmeno Falcone poteva venire a conoscenza di certi retroscena, pena la sua incolumità personale. Giovanni sull’argomento restava abbottonato perfino con noi, suoi convinti sostenitori, ed anche quando fu pesantemente attaccato da Orlando, il quale straparlava di carte nei cassetti, rispose negando con disinvoltura il “terzo livello” famoso dei rapporti tra mafia e politica. Però, quando ci fu l’attentato all’Addaura, con una borsa (forse) piena di candelotti di esplosivo, trovata sulla scogliera sotto la villetta affittata da Falcone per un po’ di riposo estivo, la borsa fu distrutta, prima di essere sottoposta ad analisi ed indagini, da un maresciallo artificiere, Francesco Tumino, che per questo eccesso di zelo fu condannato con sentenza definitiva per favoreggiamento. E, in una delle interviste rilasciate dopo l’attentato, Falcone si lasciò sfuggire quel riferimento a “menti raffinatissime” , accenno rimasto misterioso per 28 anni, fino a quando, cioè, in una recente trasmissione televisiva Saverio Lodato, giornalista molto addentro nei misteri mafiosi, ha rivelato un nome che Falcone gli avrebbe confidato, nome di una persona le cui complesse vicende giudiziarie finirono alla Corte di Strasburgo. Poichè per questa vicenda è stata sporta denuncia/querela, della vicenda si sta occupando la magistratura, non intendo sposare l'una o l'altra delle posizioni in conflitto.

(Non posso non segnalare l’indegna diceria messa in giro sull’attentato, che lo riteneva organizzato dallo stesso Falcone per riprendere una primazia nel mondo dell’informazione).

4) Quali furono le ragioni espresse del voto e quali gli schieramenti che si manifestarono nel corso del Plenum. Ricorda qualche episodio in particolare che possa risultare, oggi, significativo?

D'Ambrosio: Per conoscere le singole motivazioni dei consiglieri nella seduta del gennaio 1988 basta ricercare nell’archivio del CSM; il tempo ha dimostrato le conseguenze di quelle parole, che, come ho già detto, quando poste a motivazione della scelta pro Meli, e quindi contro Falcone, furono “farcite” di riconoscimenti al bocciato, quasi più delle motivazioni opposte.

Episodi peculiari e significativi ce ne furono, ma io ricordo nitidamente che, durante la fase anteriore al voto, i magistrati palermitani, durante gli intervalli dell’attività conoscitiva del Consiglio, cercavano rifugio nella stanza dei consiglieri. Stranamente, ma non troppo, nella stanza di Vincenzo Geraci posta al centro del corridoio che portava alla grande sala del plenum entrarono quasi esclusivamente quelli che poi, negli anni, hanno reso chiaro quello che già allora appariva evidente, per chi aveva un orecchio appena allenato: Falcone non era amato, forse dalla maggioranza dei suoi colleghi, e certamente il suo “indice di gradimento” ,termine alla moda, non era affatto alto nemmeno a Palermo. Quindi quelli non pro Meli, ma anti Falcone erano in contatto con Geraci, mentre gli altri erano ospitati nella stanza mia , o di Smuraglia, o di Fernanda Contri. Se si fosse trattato di un sondaggio, il numero e le caratteristiche dei magistrati palermitani , il loro “schieramento” per dir così, si poteva dedurre con buona attendibilità ricostruendo i loro percorsi all’interno del Palazzo dei Marescialli.

5) Quale ruolo giocò il parametro dell’attitudine ovvero della specializzazione nell’attività di contrasto alla criminalità mafiosa nel giudizio di comparazione tra i magistrati che concorrevano alla direzione dell’ufficio istruzione (e) quanto il parametro dell’anzianità? Quali erano le regole della circolare dell’epoca sul conferimento degli incarichi direttivi, quale lo spazio rimesso alla discrezionalità del Consiglio?

D'Ambrosio: L’art. 105 della Costituzione, nel suo unico comma, stabilisce che “Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”.

I problemi posti da questo articolo sono stati sempre assai spinosi, a cominciare dal richiamo alle “norme dell’ordinamento giudiziario”, che dovrebbero ispirare l’esercizio ,da parte del Consiglio, dei suoi poteri, per poi proseguire nel confronto con il successivo art. 107, i cui commi 3 e 4, stabiliscono, rispettivamente, che “i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni” e, successivamente “ il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario” .

Il Consiglio, come è noto, fu istituito soltanto nel 1958 e il suo primo insediamento avvenne il 18 luglio 1959. Il ritardo nell’istituzione dell’organo, superiore anche a quello impiegato per la Corte Costituzionale, che si è insediata per la prima volta nel 1956, ne mostra la novità e la distanza abissale con l’organo omologo, previsto come organo ausiliario del Ministro della Giustizia fin dal 1906.

Il periodo di dieci anni, tra l’entrata in vigore della Costituzione e l’istituzione del Consiglio superiore, vide una notevole attività, sul punto, dell’Associazione Nazionale Magistrati, alla quale era iscritta la grande parte dei magistrati. Un vivace dibattito all’interno dell’associazione, prodromico alla nascita delle “correnti”, raggiunse alcuni punti fermi, tra i quali, il miglioramento del trattamento economico -tema rimasto dibattutissimo fino ad oggi- e la diminuzione dei poteri dei capi degli uffici giudiziari, soprattutto con la temporaneità degli incarichi direttivi.

Ma tutto doveva fare riferimento all’ordinamento giudiziario regolato con una legge del 1941, nota come legge Grandi, dal nome del ministro proponente.

Con questa gigantesca anomalia il Consiglio iniziò la sua vita istituzionale, ponendosi da subito come cartina di tornasole per le posizioni di “politica giudiziaria” all’interno della Associazione.

Superata, disinvoltamente, la distinzione tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti, ritenendo applicabile la identica normativa ai magistrati del pubblico ministero, rimase, dolente fin dall’inizio, il tema delle promozioni. Dall’ordinamento giudiziario potevano venire soltanto i meccanismi di promozione, con la necessità di superare alcuni concorsi, a cascata, per passare dall’una della categorie a quella superiore, dato che ancora le funzioni erano ordinate gerarchicamente, prima da uditore ad aggiunto giudiziario, poi a magistrato di tribunale poi a consigliere di Corte d’Appello e infine, a coronamento, le funzioni di consigliere della “suprema” Corte di Cassazione, tra i quali soltanto potevano essere nominati i presidenti della diverse Sezioni della Corte stessa.

A parte la palese contraddizione dell’intero sistema con l’art. 107, comma 3, della Costituzione, esisteva un’altra lampante contraddittorietà interna del sistema: ai vincitori del concorso per la magistratura veniva affidato, dopo un tirocinio di apprendimento, l’esercizio delle funzioni giudiziarie, sia pure per le questioni di minore importanza ed interesse – le c.d. questioni bagatellari”. Dopo un biennio di esercizio delle funzioni bisognava affrontare l’esame per la nomina ad “aggiunto” giudiziario”. Il mancato superamento per due volte comportava la decadenza dall’impiego. Ma le sentenze emesse dall’uditore bi-respinto restavano in vigore, nonostante fossero state pronunciate da chi era stato dispensato addirittura dall’impiego.

Questa stridente aporia fu eliminata, e il mio concorso, nominato del decreto in data 28-12-1967, fu il primo a non sostenere la prova scritta, conservando nel fascicolo personale il parere emesso dal consiglio giudiziario territorialmente competente.

Molto più travagliata la vicenda del percorso da affrontare per le “promozioni” (anche qui il termine non sembrava del tutto coerente con l’art. 107 della Costituzione). Si doveva partire da una prassi molto solida, secondo la quale l’unico criterio da seguire per le “promozioni”, doveva essere l’anzianità di servizio. Con questa rigorosa prescrizione si era attraversato il deserto anteriore all’istituzione del Consiglio superiore. Quando entrò in funzione il nuovo organo, si vide abbastanza presto che il criterio dell’anzianità avrebbe funzionato da “imbuto”, coprendo per un periodo non trascurabile tutti i posti direttivi con la magistratura in un certo senso “compromessa” col regime fascista, e legata ad una interpretazione spiccatamente “conservatrice” – a dir poco m – di entrambi i codici sostanziale, risalenti quello civile al 1942 e quello penale addirittura al 1930 (il “famigerato” codice Rocco). Per l’insieme di queste ragioni, unite ad fisiologico tentativo di ogni istituzione di ampliare le proprie competenze, iniziò un movimento in senso lato “politico” che aprisse spazi ad una discrezionalità, sia pure limitata, del Consiglio; si arrivò, così ad un compromesso, per il quale l’anzianità conservava il suo valore predominante come criterio per le promozioni, purché, però fosse “SENZA DEMERITO”. A questa prima limitazione se ne aggiunse un’altra, che limitava l’ammissibilità della domanda, e la conseguente legittimazione del richiedente, ai candidati che fossero ricompresi in una certa “fascia di anzianità” , predeterminata dal Consiglio proprio per evitare il rischio di una eccessiva discrezionalità dell’organo. Il Consiglio del quale facevo parte oscillava, tra un criterio applicato più spesso, la legittimazione di chi rientrava nella “fascia”, ed uno più attento all’eccezionalità dei casi. Per quanto ricordi, infatti, la candidatura di Falcone non fu respinta perché proposta da magistrato ”non legittimato”, in quanto al di fuori della fascia; i consiglieri anti falconiani non ebbero il coraggio di sfidare il ridicolo.

Man mano, col passare del tempo, il Consiglio aumentava il proprio spazio di discrezionalità, mantenendo però, in vigore, almeno in apparenza, il criterio delle fasce, per evitare un secondo caso “Falcone”. L’oscillazione dei parametri di giudizio ha innescato, spesso, una accesa contrapposizione tra il Consiglio e il giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato, qualche volta, ha ecceduto non solo negli annullamenti, ma anche nella motivazione degli annullamenti, e il CSM ha risposto non poche volte con la riproposizione della delibera bocciata, motivata quasi “ a dispetto”. Questa rapido cenno vuole soltanto gettare uno spiraglio di luce sul problema non di poco conto del “controllo” di legittimità sull’esercizio di un potere discrezionale. Il tema, spesso, viene trattato confusamente e irrazionalmente, mentre nessuna soluzione potrà essere trovata per la riforma della P.A. se non si affronterà di petto il tema del ruolo e dei poteri del giudice amministrativo.

Il graduale e surrettizio aumento della discrezionalità del CSM sarebbe stato meno devastante se non si fosse accompagnato ad una gravissima carenza di tutto il sistema, e cioè l’assoluta insufficienza degli elementi conoscitivi su ogni magistrato in tutti i passaggi nei quali occorre una comparazione tra più esaminandi. Già ai tempi della mia consiliatura, cioè più di trent’anni fa, avevo lamentato questa carenza, di fronte a valutazioni tutte strabocchevoli di aggettivi superlativi, che nascondevano una reale conoscenza della figura professionale del richiedente. La mala educaciòn cominciava, per esperienza personale, proprio dal primo passaggio valutativo, quello obbligatorio alla fine del periodo di tirocinio: avevo infatti visto ignorato totalmente il mio parere, cautamente perplesso, su un uditore bravissima persona, ma caratterialmente non ancora adatto alla attribuzione delle funzioni, perché si ritennero prevalenti i pareri, tutti positivi, degli altri “magistrati di affidamento”, i quali avevano sbrigativamente esaurito il proprio compito. Conseguenza finale: le funzioni furono attribuite all’uditore, il quale mi tolse il saluto. Imparai così, per l’affinamento dell’esperienza, a “decrittare” i pareri, smussando gli aggettivi superlativi e cercando di estrarre, da qualche elemento scarso, una valutazione più attendibile. La faccenda che più mi irritava era che, in qualunque ufficio giudiziario, se chiedevi un elenco dei dieci migliori avvocati e dei dieci migliori magistrati ad entrambe le categorie, e con la garanzia dell’anonimato, in pochi secondi raccoglievi due elenchi, in grande parte, o addirittura in tutto, sovrapponibili. Finii il mio quadriennio al CSM e i miei contatti con il palazzo dei Marescialli furono molto radi; rimasi, però, quasi incredulo quando qualche amico e collega consigliere si lamentava della difficoltà, per usare un eufemismo, di avere elementi affidabili di valutazione quando bisognava procedere ad una comparazione tra richiedenti.

La cronica carenza, accettata quasi come una maledizione biblica, comportava, in un insopportabile circolo vizioso, che la discrezionalità valutativa diveniva difficilmente motivabile, perché poggiante su fondamenta fragili, oltretutto non difficilmente manipolabili. Così, secondo i casi, acquistava rilievo una varietà di esperienze professionali, che però a distanza di pochissime valutazioni diveniva un handicap di fronte ad una specializzazione derivante da identità di funzioni espletate per lunghissimo tempo, e via così (apparentemente e contraddittoriamente) motivando.

La situazione peggiorava lentamente, ma inesorabilmente, fino a giungere a quella attuale, che impietosamente svelano la carte dell’inchiesta di Perugia sul caso Palamara.

Parlare, però, soltanto di caso Palamara non è corretto e spiega soltanto la parte più appariscente del fenomeno. In realtà Palamara rispondeva ai tanti che si rivolgevano a lui per ottenere proprio quello “sviamento di potere”, in senso letterale, che abitava da non poco tempo le stanze e i corridoi di Palazzo dei Marescialli, con conseguenze disastrose sulla fiducia dei cittadini in questa specifica istituzione.

Per tornare al caso che ci occupa, su Meli (e sul Meli di turno) abbondavano le cronache, come racconto delle sue vicende professionali, ma difettava totalmente la storia, cioè un giudizio complessivo sulla sua “attitudine”, leggasi capacità, di affrontare efficacemente le caratteristiche dell’ufficio che aveva chiesto di poter dirigere. Non era difficile prevedere, per esempio, che l’esperienza delle indagini in pool, del tutto nuova, avrebbe trovato nell’anziano dirigente una ragionevole ostilità, perché fuori dal tran-tran consuetudinario degli uffici da lui frequentati.

In conclusione di questo capitolo, forse troppo lungo, ma in effetti di dimensioni insufficienti di fronte alla complessità del tema, nei poco più di sessanta anni di storia del Consiglio (per un esame “alto” della quale sento il dovere di invitare ad approfondire le considerazioni di Giorgio Lattanzi, Presidente della Corte Costituzionale) si è assistito, indifferentemente all’introduzione di un nuovo – e cattivo ordinamento giudiziario nel 2006, ad un allargamento della discrezionalità consiliare, ma senza il necessario irrobustimento degli elementi di valutazione, così che alcuni magistrati hanno approfittato, o cercato di approfittare, delle inevitabili smagliature del sistema, e la grande maggioranza della categoria non è riuscita ad opporre i necessari anticorpi, che pure poteva/doveva trarre dalla propria silenziosa dedizione ad un mestiere tanto difficile e impegnativo.

6) Si assistette ad una votazione nella quale i componenti delle correnti non votarono in maniera compatta. Quale significato si sente di attribuire a questo fatto storico? Ebbero, in altri termini, un peso rilevante le convinzioni personali dei consiglieri o prevalsero motivazioni espressive comunque, nella diversità delle opinioni, della normale dialettica dell’esercizio del governo autonomo della magistratura?

D'Ambrosio: La risposta a questa domanda è stata in buona parte anticipata nella risposta alla seconda domanda. Faccio notare, per completezza e sempre premettendo la mia posizione/valutazione personale, che alcune delle “posizioni non allineate” erano effetto di “atteggiamenti critici” all’interno dei gruppi di appartenenza (v. i voti di Calogero, D’Ambrosio, Racheli) mentre altri “voti anomali” si dovevano alla assoluta straordinarietà del caso (Ziccone, Caselli, Abate). Ritengo, infine, di poter rispondere negativamente all’ultima parte della domanda: il “caso Falcone” non può essere esaminato e catalogato come effetto della “normale dialettica dell’esercizio dell’autogoverno”. Di questo sono assolutamente convinto, pur non escludendo una dose apprezzabile di “buona fede” in chi votò per Meli, e non essendo a conoscenza di eventuali contatti “suggeritori”, del tutto plausibili. Resta, secondo me, ignorata la reale e completa identità delle “menti raffinatissime”, cui accennò Falcone a proposito del fallito attentato dell’Addaura, perché non mi sembra del tutto convincente la versione di Saverio Lodato, che riferisce l’ indicazione di Falcone a Bruno Contrada, sia perché l’accenno fu al plurale -“menti raffinatissime”- sia perché il retroscena eventuale della vicenda era troppo complesso per potere essere orchestrato da una sola persona.

7) Anche in quel caso si ventilò che l’adesione all’una o all’altra proposta avrebbe determinato uno scostamento dalla disciplina regolamentare. Allora come oggi si evocarono precedenti scelte per legittimare le rispettive posizioni. Cosa è cambiato negli anni successivi rispetto al tema delle scelte dei posti direttivi e semi-direttivi?

D'Ambrosio: Della scarsa vicinanza delle dichiarazioni di voto di quel giorno di gennaio alla “verità” ho scritto già. Della parziale o totale strumentalità dei richiami al rispetto, e delle lamentazioni per il mancato rispetto, di regole esistenti credo non possa esserci dubbio. Lo “strappo” alla regola essenziale in materia, su qualunque tavolo, che pretende una decisione secondo buon senso, non fu il primo, ed ovviamente nemmeno l’ultimo. Resta che fu il più grande, il più carico di conseguenze negative. Che si sono allargate fino ad oggi, in un panorama desolante, dal quale non sarà per nulla facile emergere. Si potrebbe, forse, cominciare da un paio di piccole regole, quali l’eliminazione delle c.d. “nomine a pacchetto”, provvedendo sempre a nomine singole, previe comparazioni singole, e il rispetto rigoroso dei termini temporali di scoperture delle sedi da ricoprire, senza decidere strumentali rinvii.

Poco, probabilmente, ma da una grande rovina si può ripartire soltanto con la ricostruzione di piccole parti di edifici imponenti.