GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

Pubblichiamo questo contributo in occasione del centenario della morte del Maestro Giacomo Puccini, nato a Lucca il 22 dicembre 1858 e scomparso a Bruxelles il 29 novembre 1924.

All’alba vincerò!

La vittoria di Giacomo Puccini sul tempo. PARTE PRIMA.

di Gerardo Casiello

Sommario: 1. Sei generazioni di musicisti – 2. Trenta chilometri a piedi per Aida – 3. Anni difficili a Milano – 4. Tonio Puccini e la fine di una stirpe di musicisti – 5. Un miracolo a Milano – 6. Le Villi, l’esordio operistico di Puccini – 7. L’influenza di Wagner – 8. Edgar: “la cosa più orribile che sia mai stata scritta” – 9. Anni difficili alla vigilia della gloria – 10. In anticipo sulla musica per il cinema – 11. Puccini e i suoi contemporanei – 12. Bohème: una sfida tra amici – 13. Il gioco e la caccia – 14. Caruso e Puccini: due amici ambasciatori dell’Italia nel mondo – 15. E lucean le stelle – 16. Il grammofono di casa Puccini – 17. Puccini e le “sue donne” – 18. Madama Butterfly – 19. Un fortunatissimo fiasco. [Seguirà PARTE SECONDA].

All’alba del primo quarto di secolo di questo millennio, si può dire che il Maestro Giacomo Puccini ha vinto la battaglia contro il tempo; la sua anima nella sua musica vive ancora oggi nel 2024, a cento anni dalla sua morte, e sopravvivrà nei tempi a venire.

Questo scritto ripercorre la “vicenda” biografica del grande Maestro Toscano condensando gli eventi salienti anche attraverso aneddoti, estratti da lettere e citazioni dello stesso compositore. È fondamentale parlare della produzione operistica del Maestro sia per dare al lettore un’infarinatura sulla trama e i caratteri salienti di ciascun lavoro, sia perché nelle opere si può riscontrare l’essenza profonda della vita di Puccini.

Nella chiusura di questo saggio si lancia un’idea per rendere un originale omaggio all’immortale compositore e alla sua italianità.

1. Sei generazioni di musicisti.

Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini, per brevità Giacomo, nacque a Lucca il 22 dicembre 1858; il suo lungo nome porta la memoria dei suoi avi, una stirpe di musicisti che per 124 anni furono direttori musicali della Cattedrale di San Martino a Lucca.

A soli cinque anni, nel 1864, Giacomo divenne orfano del padre Michele, la madre Albina Magi si trovò sola a crescere sette figli.

Nonostante le difficoltà economiche, l’educazione musicale di Giacomo gli fu assicurata dal suo incarico di chierichetto e successivamente di organista presso la chiesa della Confraternita di San Girolamo, occupazione retribuita che mantenne dal 1872 al 1880; frequentò inoltre la Scuola di Musica Pacini a Lucca dove insegnavano lo zio Fortunato Magi e il Maestro Carlo Angeloni.

Secondo lo zio, Giacomo non aveva particolari attitudini musicali, era un allievo poco attento e indisciplinato; il Maestro Carlo Angeloni intravvedeva invece nel ragazzo un’importante propensione per la melodia e un acuto intuito armonico.

Essendo organista e passando molto tempo in chiesa, Giacomo iniziò a trafugare i preziosi spartiti musicali conservati nell’archivio parrocchiale per studiarli a casa. Un giorno fu scoperto dai preti che furono però colpiti dalla sua grande dedizione e gli fu dunque permesso di prendere in prestito le partiture in modo appropriato.

2. Trenta chilometri a piedi per Aida.

Il 1876 fu l’anno in cui arrivò la svolta: l’adolescente Puccini camminò, per 30 chilometri, da Lucca a Pisa per assistere a una rappresentazione di Aida di Giuseppe Verdi. Poté permettersi solo un biglietto per i posti in piedi, ma l’esperienza gli cambiò la vita. In seguito disse: «Quando ho sentito Aida a Pisa, ho sentito che una finestra musicale si era aperta per me». Quella rappresentazione lo rapì al tal punto da convincerlo a intraprendere una carriera nell’opera lirica piuttosto che diventare un organista di chiesa come i suoi antenati.

Convinto di voler percorrere la strada dell’operista, chiese una borsa di studio alle autorità lucchesi per trasferirsi a Milano e studiare al Conservatorio, ma non gli fu accordata secondo la seguente motivazione: «… perché sostenere, con denaro pubblico, un musicista dal quale la città non ricaverebbe alcun beneficio?...». Il Comune di Lucca voleva che Giacomo continuasse la tradizione di famiglia.

3. Anni difficili a Milano.

Dopo aver conseguito il diploma presso l’Istituto Musicale Pacini e grazie alla tenacia della madre Albina, Giacomo ottenne una modesta borsa di studio dalla Regina Margherita; nel 1880 poté iscriversi al Conservatorio di Milano per studiare composizione con Antonio Bazzini e Amilcare Ponchielli. Furono anni di sacrifici e stenti, proprio quel tipo vita che anni dopo avrebbe immortalato nella sua opera Bohème; era uno studente squattrinato ma ricco di ambizioni, talento e non poca paura di fallire. Così scriveva alla sorella Ramelde il 9 dicembre 1880: «[…] L’abbuono alla Scala è 130 lire per il carnevale e quaresima, che roba […] maledetta miseria! […]»; e in una lettera del primo dicembre alla madre:

«[…] Avrei bisogno di una cosa ma ho paura a dirgliela, perché capisco anch’io Lei non può spendere. Ma stia a sentire, è roba da poco. Siccome ho una gran voglia di fagioli (anzi un giorno me li fecero ma non li potei mangiare a cagione dell’olio che qui è di sezamo o di lino!), dunque, dicevo… avrei bisogno di un po’ d’olio, ma di quello nuovo. La pregherei di mandarmene un popoino. Basta poco, l’ho promesso di farlo assaggiare anche a quelli di casa. Dunque se le mie geremiadi frutteranno, mi farà la gentilezza (come l’ungo, già si parla d’olio) di mandarmene una cassettina, che costa quattro lire […] Qui fanno opere a tutto andare, ma io nulla… Mi mangio le mani dalla bile! […]»

Nonostante le ristrettezze il giovane Puccini era costante negli studi e frequentatore assiduo dei circuiti musicali e intellettuali milanesi insieme ai suoi compagni di conservatorio tra i quali Pietro Mascagni, con il quale condivideva anche l’alloggio.

Gli incontri precoci di Puccini con la povertà e la miseria, non solo condizionarono la sua vita, ma influenzarono profondamente anche i temi e le risonanze emotive delle sue composizioni, in particolare in opere come Bohème e Tosca.

La familiarità con le difficoltà economiche gli permise in seguito di ritrarre in modo autentico la vita della gente comune. L’integrazione delle esperienze personali nel suo lavoro di composizione contribuirono a spingerlo oltre lo stile verista dei suoi amici Mascagni e Leoncavallo, e a sottolineare emozioni e situazioni della vita reale.

Nel 1883 conseguì il diploma in composizione e Carpiccio sinfonico, l’elaborato che presentò alla commissione, fu accolto con entusiasmo riscuotendo poi successo e notorietà negli ambienti musicali milanesi.

Nel 1884 iniziò una relazione con la lucchese Elvira Bonturi; la donna, già madre di due figli, Fosca e Renato, era sposata con Narciso Gemignani, ricco commerciante di Lucca. Fu proprio il Gemignani, marito poco fedele, a consigliare alla moglie di prendere lezioni di pianoforte dal suo amico d’infanzia Puccini. Fu durante uno dei lunghi viaggi lavorativi di Narciso che Elvira e Giacomo divennero amanti. La relazione dei due destò grande scandalo nella provinciale Lucca tanto da costringere la coppia a trasferirsi a Monza e poi a Milano portando con loro Fosca, lasciando con il padre il piccolo Renato del quale oggi non si hanno notizie; non si poteva più nascondere la gravidanza di Elvira incinta di Antonio, detto Tonio, che sarebbe nato il 22 dicembre del 1886.

4. Tonio Puccini e la fine di una stirpe di musicisti.

Il rapporto di Puccini con il figlio fu molto complesso e per alcuni versi anche turbolento. Giacomo fu sempre un padre molto severo nonostante amasse profondamente il figlio; alla severità di Puccini si contrapponeva l’eccessiva premura di Elvira che invece fu sempre molto permissiva. Puccini capì che la stirpe di musicisti si sarebbe fermata con lui quando, avendo regalato a Tonio un violino per invogliarlo a studiare musica, vide che il bambino aveva trasformato lo strumento in una simpatica barchetta che faceva galleggiare nell’acqua. Il rapporto di Tonio con il padre fu molto difficile a causa della schiacciante personalità di Giacomo che difficilmente approvava le scelte e i desideri del giovane; lo raccomandò personalmente per numerosi lavori, tutti rifiutati da Tonio che invece era dedito alla “bella vita”. Puccini disapprovò sempre pesantemente le relazioni amorose del figlio e a questo si può ricondurre anche il difficile rapporto che il compositore aveva con Elvira che divenne sua moglie solo nel 1904, dopo la morte di Narciso Gemignani.

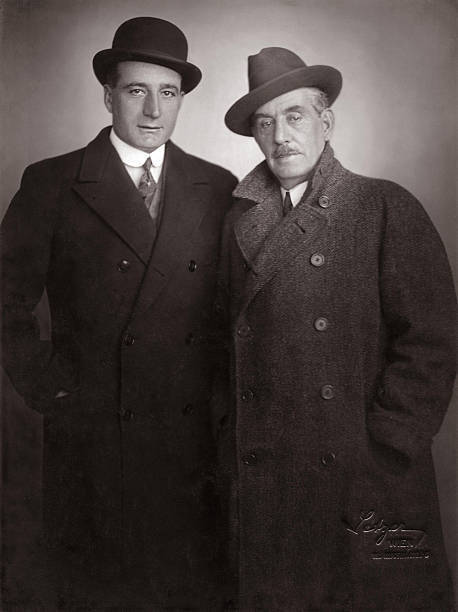

[Antonio e Giacomo Puccini]

5. Un miracolo a Milano.

La Milano degli studi di composizione al Conservatorio, degli stenti e dei sacrifici fu anche la Milano delle opportunità: grazie alle sue frequentazioni ebbe modo di conoscere l’editore Giulio Ricordi, proprietario della storica casa editrice Ricordi che aveva promosso la realizzazione di opere liriche importanti della tradizione italiana, e che contribuì alla gloria di compositori quali Gioacchino Rossini, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi.

Giulio Ricordi intuì subito il grandissimo talento drammaturgico di Puccini che lo differenziava dai musicisti a lui coevi quali Mascagni e Leoncavallo. C’è una simpatica leggenda dietro all’opera d’esordio Le Villi: nel 1883, qualche mese dopo il suo diploma in composizione, su suggerimento del maestro Amilcare Ponchielli, Puccini partecipò a un concorso indetto dalla casa editrice Sonzogno per il finanziamento e la messinscena di una nuova opera.

Compose la musica, tra giugno e dicembre, per il libretto già scritto dal poeta e scrittore Ferdinando Fontana.

La giuria giudicatrice, composta dallo stesso Ponchielli e altri maestri vicini a Giulio Ricordi, non assegnò il premio a Puccini ma a Guglielmo Zuelli in ex-aequo con Luigi Mapelli; Giacomo Puccini non fece così parte della scuderia Sonzogno e Ricordi, grazie alla sua “manovra editoriale”, poté avere il tempo di lavorarsi il giovane talento.

Fontana, già in accordo segreto con Giulio Ricordi, organizzò un ascolto privato dell’opera presso la casa del giornalista e critico Marco Sala, alla presenza di numerosi intellettuali, scrittori e musicisti della Milano di quegli anni, tra i quali Arrigo Boito, Alfredo Catalani e l’editrice Giovannina Lucca. L’ascolto destò grande interesse tra i presenti che, sempre sotto la guida di Giulio Ricordi, organizzarono una raccolta fondi per la messinscena dell’opera.

6. Le Villi, l’esordio operistico di Puccini.

La prima rappresentazione de Le Villi si tenne presso il teatro Dal Verme di Milano il 31 maggio 1884 ed ebbe un immediato successo di pubblico e di critica; solo qualche giorno dopo, l’otto maggio, Giulio Ricordi concluse la sua “operazione editoriale” contro la rivale Sonzogno acquistando i diritti dell’opera di Puccini e annunciando sarcasticamente «[…] un’altra delle opere presentate al concorso del “Teatro Illustrato” (la rivista di Casa Sonzogno) che non ebbero né premio né menzione[…]».

La trama de Le Villi è ispirata alle leggende nord europee sulle donne abbandonate che cercano vendetta.

La storia è ambientata nella Foresta Nera dove, dinanzi alla modesta casa di Wilhelm Wulf, si sta celebrando il fidanzamento tra Anna, figlia di Wulf, e il giovane Roberto. Il protagonista partirà presto alla volta di Mainz per riscuotere un’eredità ma lì sarà coinvolto in una storia di passione con un’altra donna dimenticando completamente Anna che, morta di dolore, si trasforma in una villi, ossia uno spirito vendicativo. Abbandonato poi dall’amante, Roberto fa ritorno alla foresta Nera ma viene travolto dal fantasma di Anna che lo costringe in una vorticosa danza mortale, vendicandosi così per il suo tradimento.

Dato l’immediato successo dell’opera, tra il 1884 e il 1889, Puccini rimaneggiò più volte la partitura portando l’atto unico originario a due atti e inserendo la romanza di Anna Se come voi piccina e il monologo di Roberto Per te quaggiù sofferse ogni amarezza, assenti nell’originale. Fu aggiunta anche una quartina corale durante l’intermezzo L’abbandono e ampliata la scena finale.

7. L’influenza di Wagner.

Sin dalla prima opera, una grande presenza nell’arte pucciniana fu Richard Wagner.

L’influenza di Wagner su Le Villi è evidente in vari aspetti compositivi e drammaturgici. Puccini, grande ammiratore del compositore tedesco, incorporò l’uso dei Leitmotiv e una struttura sinfonica fortemente legata al “dramma musicale”.

L’uso dei leitmotiv ossia di frasi musicali associate a personaggi, eventi o emozioni permise a Puccini di creare connessioni emotive più profonde e continuità tematiche all’interno delle sue opere, migliorando così la narrativa drammatica.

Il preludio de Le Villi presenta riferimenti diretti al Parsifal di Wagner, evidenziando così l’adozione di tecniche armoniche ardite e innovative poco usuali nell’opera lirica tradizionale italiana. La narrazione e l’impianto drammatico seguono anch’essi i modelli wagneriani, utilizzando gli impasti timbrici orchestrali e i motivi melodici per sottolineare il carattere dei personaggi e rendendo così più fluido lo svolgimento del dramma.

Già nella sua prima opera Puccini inserì tutti gli elementi stilistici che, evolvendo con il tempo e l’esperienza, divennero poi un marchio di fabbrica; enfatizzò l’orchestra come elemento centrale della narrazione utilizzandola, non come semplice accompagnamento ai cantanti, ma per creare trame ricche che supportassero le linee vocali migliorandone l’impatto emotivo, ponendo grande attenzione ai sentimenti umani.

Puccini si mosse dunque verso una forma musicale più continua, integrando recitativo e aria in un flusso senza soluzione di continuità.

Mentre Wagner era votato al realismo psicologico dei suoi personaggi, Puccini era concentrato a riflettere le emozioni interiori dei personaggi affidandole alla sua grande abilità melodica e all’innata attitudine drammaturgica.

Le Villi fu rappresentata in tutto il mondo e diretta da grandissimi maestri tra i quali Gustav Mahler.

8. Edgar: “la cosa più orribile che sia mai stata scritta”.

La consacrazione mondiale doveva però ancora arrivare. Puccini era ormai un compositore di casa Ricordi e Giulio lo sostenne economicamente e moralmente nei periodi di difficoltà prima del grande successo internazionale che arriverà solo nel 1893 con Manon Lescaut.

Fu Ricordi ad affidargli il libretto di Edgar scritto da Ferdinando Fontana tratto dal romanzo La coupe et les lèvres di Alfred de Musset.

La composizione dell’opera ebbe una gestazione molto difficile anche a causa di quell’insicurezza che accompagnò Puccini per tutto il suo percorso artistico; la composizione iniziò quasi subito dopo il debutto de Le Villi e si trascinò fino ai primi mesi del 1889; fu rappresentata per la prima volta il 21 aprile dello stesso anno presso il Teatro Alla Scala di Milano riscuotendo un tiepido successo.

L’opera è ambientata in un villaggio nelle Fiandre; qui il giovane Edgar è diviso tra l’amore per la dolce Fidelia e la passione carnale per la provocante Tigrana, ragazza dal passato misterioso. Gli atteggiamenti irriverenti di costei, che intona una canzone blasfema davanti alla chiesa nel bel mezzo della messa, suscitano lo sdegno degli abitanti del villaggio ed Edgar accorre in sua difesa e, in preda a un’irrefrenabile esaltazione, afferra una torcia accesa e appicca il fuoco alla propria casa fuggendo poi con Tigrana verso una vita di dissolutezze. I due amanti si ritrovano poi a vivere in un ricco castello, passando da un piacere all’altro. Ben presto però il ricordo di Fidelia e della vita semplice trascorsa nel proprio villaggio cominciano a tormentare Edgar; il giovane decide così di riscattarsi arruolandosi nelle truppe che andavano in battaglia.

I soldati sono guidati da Frank, fratello di Fidelia, anch’egli in passato sedotto da Tigrana; durante una cruenta battaglia Edgar risulta disperso. Al villaggio si preparano poi le esequie del compianto Edgar ma un misterioso frate ne infanga la memoria suscitando l’ira di Fidelia; il frate, d’accordo con Frank, offre grandi ricchezze a Tigrana in cambio della denigrazione pubblica di Edgar. Gli attacchi al defunto suscitano l’indignazione dei compaesani che profanano il catafalco scoprendo l’assenza della salma; il misterioso frate, toltosi il cappuccio, si rivela essere Edgar e Tigrana, accecata dall’ira si lancia su Fidelia pugnalandola a morte.

Come già successo per Le Villi, Puccini rimaneggiò più volte l’opera, composta in principio da quattro atti poi ridotti poi a tre, non trovando mai completa soddisfazione. Nonostante l’opera non fosse amata da Puccini perché insoddisfatto del lavoro, «[…] la cosa più orribile che sia mai stata scritta […]», così definì il finale del secondo atto, Edgar rappresenta un lavoro importante del giovane Giacomo verso la maturità artistica.

9. Anni difficili alla vigilia della gloria.

La sua relazione tumultuosa con Elvira e la morte della madre, avvenuta nel 1884, influenzarono profondamente il suo stato emotivo e creativo. Questi eventi portarono a una maggiore introspezione nei temi dell’amore e della redenzione presenti nell’opera, riflettendo le sue esperienze di conflitto interiore, desiderio e peccato. Inoltre, il dramma psicologico dei personaggi può essere visto come un riflesso delle sue stesse tensioni affettive e delle sue fragilità.

Già dall’estate del 1889, tra un rimaneggiamento e l’altro di Edgar, Puccini si mise a lavoro per la composizione di una nuova opera; Ricordi aveva messo sotto contratto i librettisti Marco Praga e Domenico Oliva per lavorare sul soggetto tratto del romanzo di Prévost intitolato Storia del cavaliere Des Grieux e di Manon Lescaut.

Nonostante dallo stesso soggetto fosse già stata tratta un’opera intitolata Manon, messa in scena con la musica di Jules Massenet e il libretto Mehilac e Gille, Puccini si calò anima e corpo nella composizione.

Essendo sempre insoddisfatto delle liriche, non ebbe facile rapporto con i librettisti Praga e Oliva che passarono la scrittura ad altri intellettuali tra i quali Ruggero Leoncavallo, non ancora affermato come musicista e poi infine a Luigi Illica e Giuseppe Giacosa. Si può infine dire che il vero librettista di Manon Lescaut fu proprio Puccini che riuscì a cucire, con l’aiuto di Ricordi, il meglio dei testi più confacenti alla musica che andava via via componendo.

L’eco di Wagner è molto forte pure in quest’opera, anche per il fatto che Giulio Ricordi affidò a Puccini la riduzione per pianoforte de I maestri cantori di Norimberga e Giacomo dovette recarsi, nel luglio del 1889, a Bayreuth per assisterne ad una rappresentazione.

Ricordi svolse un ruolo fondamentale nella consacrazione di Giacomo Puccini come erede di Giuseppe Verdi attraverso strategie editoriali e promozionali:

organizzò la prima di Manon Lescaut presso il Teatro Regio di Torino il primo febbraio del 1893, solo otto giorni prima del debutto di Falstaff, l’ultima opera di Giuseppe Verdi, al Teatro Alla Scala, creando così un parallelo simbolico tra i due compositori e consacrando Puccini come nuovo compositore di punta dell’opera italiana a livello internazionale e futuro erede di Verdi.

Il pubblico di Torino reagì con grandissimo entusiasmo a Manon Lescaut destando grande interesse anche nella critica specializzata; George Bernard Shaw elogiò Puccini sottolineandone la sua unicità. I critici lodarono la “potente concezione musicale” e l’abilità di Puccini nel fondere melodie evocative con una drammaturgia incisiva, capace di esprimere emozioni profonde senza contorsioni artistiche. La sua scrittura orchestrale, densa e ricca, contribuì a creare un’atmosfera intensa mentre i temi musicali accompagnavano e amplificavano la narrazione.

La scrittura musicale evita le strutture rigide dei numeri tradizionali per una melodia continua che va a favorire una narrazione più fluida; l’utilizzo timbrico della compagine orchestrale riesce così a rendere al meglio gli stati emotivi dei personaggi integrando al meglio il tutto con l’azione scenica.

Puccini, per sostenere ancor di più la drammaturgia, inserisce anche elementi stilistici tipici del Settecento e del romanticismo.

L’opera fu diretta da Alessandro Pomè e interpretata da Cesira Ferrani e Giuseppe Cremonini Bianchi nei ruoli di Manon e Des Grieux.

La vicenda si svolge ad Amiens, alle porte di Parigi nei pressi di un’osteria dove sono radunati degli studenti che scherzano sul tema dell’amore; giunge sul piazzale una carrozza dalla quale scendono la bella Manon, ragazza destinata alla vita monastica e il fratello Lescaut. Il giovane Renato Des Grieux si innamora perdutamente di Manon e riesce a strapparle un appuntamento. Lescaut vuole dare in sposa la sorella al vecchio e ricco Geronte ed escogita dunque un piano per rapire Manon ma viene scoperto dal giovane studente Edmondo che riferisce subito a Des Grieux che, a sua volta, convince Manon a scappare con lui. Stanca poi della vita modesta condotta con Renato, Manon cede alla vita di lusso di Geronte e si rifugia da lui.

L’insoddisfazione di Manon la porta poi a stancarsi anche della vita agiata e, durante un ricevimento nella lussuosa casa di Geronte, è in preda ad una crisi di nervi così il fratello fa chiamare Des Grieux che giunge al palazzo. Alla vista di Manon, Renato dimentica le sofferenze passate e si getta tra le sue braccia; nell’istante in cui la ragazza apprende che Geronte l’ha denunciata per furto, cerca di fuggire ma viene arrestata dai gendarmi.

Nella prigione di Le Havre Manon attende di essere deportata in America; Renato non si rassegna a perdere la sua amata e convince il sergente a lasciarlo imbarcare insieme a lei; giunti poi oltre oceano Manon muore lasciando Des Grieux nella totale disperazione.

10. In anticipo sulla musica per il cinema.

Possiamo dire che con Manon Lescaut Puccini abbia posto basi solide sulle quali costruire la futura drammaturgia cinematografica; non è un caso che la musica e l’approccio drammaturgico del Maestro toscano siano stati studiati, assimilati e talvolta anche trafugati dai compositori contemporanei di musica per il cinema. Un esempio è l’Intermezzo proprio da Manon Lescaut che ha fortemente ispirato John Williams nella composizione e orchestrazione del tema principale della famosa saga Star Wars, un’ ispirazione ai limiti del plagio.

Giacomo Puccini, grazie al grandissimo successo internazionale della sua ultima opera, comprese di aver scoperto le “formule giuste” e trovato il suo modo di lavorare; aveva allestito il suo laboratorio ben attrezzato dove poter inventare e sperimentare.

Nelle opere successive si ritroveranno tutti gli elementi drammaturgici e narrativi sperimentati nei primi tre lavori, ma sempre con la costante ricerca di elementi nuovi spesso esotici, soggetti moderni per esaltare i sentimenti dell’animo umano.

11. Puccini e i suoi contemporanei.

Musicisti italiani contemporanei a Giacomo, tra i quali Pietro Mascagni, Ruggero Leoncavallo, stranieri come Claude Debussy e Richard Strauss, contribuirono a plasmare il panorama musicale di fine Ottocento e inizi Novecento; le interazioni e le influenze reciproche fecero emergere numerose similitudini ma anche differenze stilistiche.

Mascagni e Leoncavallo furono i due principali esponenti del verismo musicale, movimento che cercava di rappresentare la vita reale e i drammi quotidiani attraverso la musica.

Mascagni, con la sua Cavalleria Rusticana (1890) diede vita a un’opera esemplificativa del verismo, esaltando i temi della passione e della vendetta. La sua musica è caratterizzata da melodie forti e da un uso drammatico dell’orchestra. Sebbene Puccini e Mascagni condividessero la volontà di rappresentare la realtà umana, come anche Leoncavallo che con Pagliacci esplorò la vita degli artisti di strada, Giacomo andò oltre il verismo distaccandosi da entrambi gli amici grazie alla sua capacità di sviluppare personaggi più complessi e psicologicamente profondi.

Un altro importante contemporaneo di Puccini, che ebbe su di lui grande influenza, fu Claude Debussy.

Il collega francese, con il suo approccio impressionista, cercava di evocare atmosfere e stati d’animo attraverso il colore sonoro dell’orchestra e la delicatezza armonica. Le sue opere, tra le quali Pelléas et Mélisande (1902), condividono con Puccini una sensibilità per l’emozione e il lirismo. Tuttavia, mentre Debussy tendeva a enfatizzare l’ambiguità, Puccini mantenne una struttura narrativa più definita con un forte impatto melodico.

Entrambi i compositori esplorarono nuove sonorità, spesso esotiche, e orchestrazioni ardite con la differenza che Puccini utilizzava l’orchestra come strumento di sostegno drammatico e supporto emotivo, mentre Debussy la impiegava per evocare immagini e atmosfere, creando una sorta di paesaggio sonoro spesso onirico.

Puccini trovò dei punti di connessione drammaturgica anche con il tedesco Richard Strauss, autore di opere importanti quali Salomé (1905) e Il Cavaliere della rosa (1911); Puccini si distinse da Strauss per il suo focus sulle emozioni umane e sulla vulnerabilità dei personaggi, mentre il tedesco esplorò la psicologia umana in modi più provocatori e simbolici.

La maestria di Strauss nell’orchestrazione fu notevole e influenzò molto Puccini; tuttavia, mentre il primo spesso utilizzava l’orchestra per creare effetti grandiosi e imponenti, Puccini riuscì a combinare l’intimità delle sue melodie con un’orchestrazione evocativa, creando un’armonica coesistenza tra voci e strumenti.

12. Bohème: una sfida tra amici.

La sete di affermazione e la continua voglia di sperimentare per trovare nuove strade portò Giacomo, nel 1894, a imbarcarsi in una sfida con Ruggero Leoncavallo, suo caro amico che aveva avuto grande notorietà e successo a livello internazionale con Pagliacci: entrambi avrebbero scritto un’opera col medesimo soggetto, Bohème, ispirato al romanzo Scene della vita di Bohème di Henri Murger.

L’egocentrismo misto all’insicurezza furono la miscela esplosiva che catapultò Puccini in un forsennato lavoro di composizione, facendogli terminare l’opera nel novembre del 1895, in anticipo su Leoncavallo.

La Bohème pucciniana fu messa in scena per la prima volta il primo febbraio del 1896 presso il Teatro Regio di Torino con la direzione del ventinovenne Maestro Arturo Toscanini.

La prima rappresentazione fu un successo di pubblico ma la critica si dimostrò molto scettica, uno scetticismo portatore di fortuna: poco dopo avrebbe trionfato nei teatri in tutto il mondo.

Si racconta che Puccini dopo il debutto, emozionato dalla reazione del pubblico, si recò in un bar vicino al teatro e ordinò un drink per festeggiare. Un’ora dopo il barista gli riferì che le persone in teatro continuavano a chiedere di lui.

L’opera, suddivisa in quattro “quadri” piuttosto che atti, presenta una fluidità musicale che elimina le tradizionali separazioni tra recitativi e arie.

Qui Puccini affronta i temi della giovinezza, della precarietà, della misera ma anche dell’ambizione.

L’amore e la fragilità segnano la storia intensamente romantica tra Rodolfo e Mimì, intrisa però di precarietà e malattia.

Con quest’opera Puccini ricorda la sua vita precaria di studente a Milano, quando condivideva la camera e i sogni di gloria con il suo amico Pietro Mascagni; Bohème rappresenta la vita di giovani artisti che sognano fama e felicità, confrontandosi purtroppo con la dura realtà della povertà e delle delusioni.

Il tema del tempo che passa è centrale: le continue reminiscenze musicali dei leitmotif evocano momenti del passato che si mescolano al presente, creando un senso di malinconia e nostalgia.

Il libretto dell’opera fu scritto da Luigi Illica e Giuseppe Giacosa che seppero, con tenacia e pazienza, trovare le liriche giuste per vestire la musica di Puccini suscettibile di continui ripensamenti e cambiamenti.

La storia si svolge a Parigi, in una fredda soffitta del Quartiere Latino dove vive un gruppo di giovani artisti bohémien: lo scrittore Rodolfo, il pittore Marcello, il filosofo Colline e il musicista Schaunard; sono poveri ma, da buoni amici, si aiutano e si confortano vicendevolmente.

Per la vigilia di natale decidono di cenare fuori ma, proprio all’ora di cena, Benoit, il padrone di casa, si presenta a riscuotere l’affitto; con uno stratagemma riescono a mandarlo via e poi si avviano tutti verso la trattoria Café Momus. Rodolfo, attardatosi qualche momento per finire di scrivere un articolo, sente bussare alla porta: è Mimì la sua vicina fiorista venuta a chiedergli un favore.

I due giovani fanno conoscenza e si scoprono subito innamorati. Rodolfo porta Mimì al Café Momus e la presenta ai suoi amici. Il clima si fa teso dopo l’arrivo di Musetta, ex amante di Marcello, che ora si accompagna all’anziano e ricco Alcindoro.

Musetta cerca in tutti i modi di farsi notare da Marcello, lui vorrebbe resisterle ma alla fine la loro passione si riaccende e Musetta si unisce all’allegra brigata, lasciando ad Alcindoro il conto dell’osteria da pagare per l’intera comitiva.

Dopo qualche tempo Mimì va a trovare Marcello che lavora come ritrattista in una taverna dove Musetta si esibisce da cantante; gli confida che il suo rapporto con Rodolfo è in crisi a causa della sua eccessiva gelosia. Marcello le promette che cercherà di far ragionare Rodolfo. Anche Marcello però ha problemi con Musetta che fa la civetta con tutti. Intanto Rodolfo sta andando incontro a Marcello per confidarsi. Mimì si nasconde e ascolta la loro conversazione.

Rodolfo dapprima dice che vuole interrompere la relazione con Mimì a causa del suo comportamento troppo leggero ma poi confessa il vero motivo: la salute di Mimì è in continuo peggioramento e quindi non può restare più con lui nella fredda soffitta che purtroppo è la sola casa che può permettersi.

Mimì, molto turbata da questa rivelazione, si lascia sfuggire un colpo di tosse rivelando la sua presenza; lei e Rodolfo decidono così di separarsi.

Nel frattempo Marcello, sempre nel locale, sente la risata di Musetta e vede che sta flirtando con un uomo e, dopo un litigio, anche loro due decidono di separarsi.

Il tempo passa, Rodolfo e Marcello soffrono molto per amore essendo entrambi separati dalle loro donne; mentre gli amici cercano di rallegrarli, arriva Musetta chiedendo aiuto per Mimì che è gravemente malata. Rodolfo corre subito a soccorrerla e la ragazza è felice di riunirsi a lui, ma si spegnerà quietamente di lì a poco, tra la commozione di tutti i presenti.

Puccini dipinge con la musica, in ciascuno dei quattro quadri, le emozioni che caratterizzano la storia.

Nel primo quadro si trovano gioia e spensieratezza, con i giovani artisti che vivono momenti di allegria e amicizia; si intravede però già la fragilità della loro esistenza.

Nel secondo quadro abbiamo la passione e il desiderio. L’amore tra Rodolfo e Mimì si intensifica, mentre Musetta esprime vivacità e gran voglia di libertà, creando così un contrasto tra le due coppie. Il terzo quadro invece è caratterizzato dal sentimento di tristezza per la malattia di Mimì e dal conflitto interiore sia di Rodolfo sia di Marcello.

Il quarto e ultimo quadro è contraddistinto invece dalla desolazione per la morte della protagonista e dalla nostalgia per la giovinezza che svanisce col passare del tempo.

Con Bohème, Puccini ha regalato al mondo brani immortali ancora oggi molto eseguiti tra i quali Che gelida manina, Sì, mi chiamano Mimì, O soave fanciulla, Sono andati? Fingevo di dormire.

La figura femminile nelle opere di Giacomo Puccini è complessa e stratificata, rivelando un ampio spettro di emozioni, aspirazioni e conflitti.

Attraverso i suoi personaggi femminili, Puccini non solo esplora le relazioni umane, ma affronta anche temi sociali e culturali del suo tempo.

Mimì è una figura che incarna la fragilità e la passione. La sua storia d’amore con Rodolfo è intrisa di dolcezza ma anche di tragedia. La protagonista rappresenta il sogno e la speranza ma anche la vulnerabilità e la malattia. La sua morte non è solo un evento tragico, ma una riflessione sulla precarietà della vita e delle aspirazioni giovanili.

La complessità dei sentimenti che Puccini esalta attraverso le sue opere è lo specchio della sua stessa identità caleidoscopica, caratterizzata da numerosissime sfaccettature che vanno dal serio al goliardico.

Un episodio singolare si verificò durante le prove per la prima al Teatro Regio di Torino: il soprano Cesira Ferrani, interprete di Mimì, aveva problemi con la scena della morte. Puccini le consigliò di osservare l’uccisione di un’anatra per comprendere il graduale svanire della vita. Quando la Ferrani protestò, Puccini fece portare un’anatra nel suo camerino e la fece macellare, con grande orrore della donna. Tuttavia, l’interpretazione di Ferrani della morte di Mimì divenne leggendaria.

[Giacomo Puccini, Pietro Mascagni, Titta Ruffo al funerale di Ruggero Leoncavallo]

13. Il gioco e la caccia.

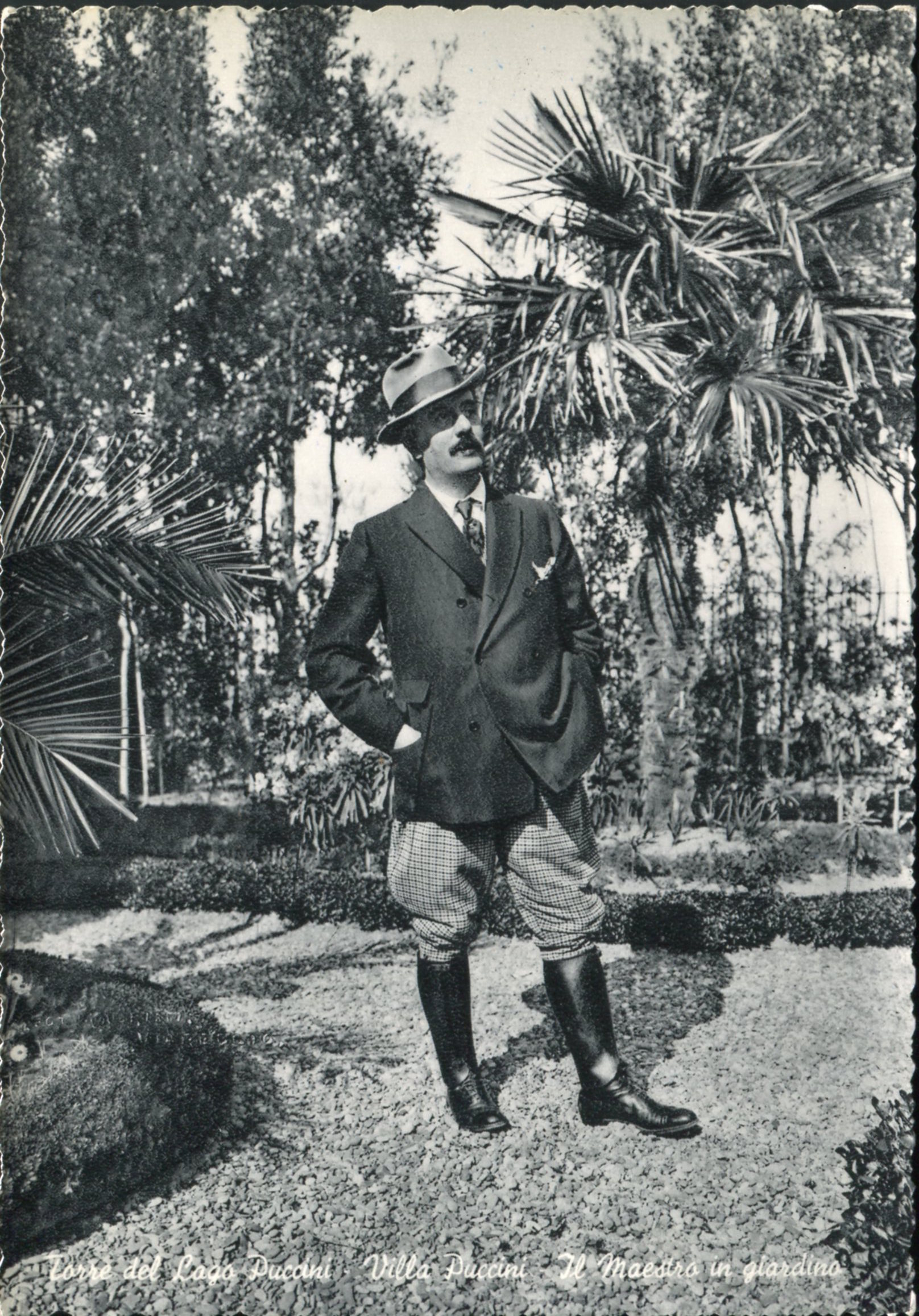

Puccini era un grande appassionato di caccia, in particolare di uccelli acquatici nei dintorni della sua villa che si era fatto costruire a Torre del Lago, frazione del comune di Viareggio.

Diceva spesso che era “tanto felice di una buona giornata di caccia quanto di una prima d’opera di successo”. Si fece persino realizzare degli stivali speciali che gli permettevano di guadare il lago per recuperare le sue prede; le battute di caccia spesso gli fornivano ispirazione per la sua musica.

Puccini era noto anche per il suo amore per i giochi di carte e biliardo. Spesso procrastinava le sue composizioni impegnandosi in maratone di gioco con gli amici. Quando a volte si trovava bloccato su un passaggio musicale difficile diceva: “…giochiamo a carte, la soluzione verrà da sola”.

Le sue abitudini lavorative erano notturne. Spesso componeva tutta la notte fumando sigarette a catena e bevendo whisky. Per non essere disturbato mentre dormiva durante il giorno, aveva fatto costruire la sua villa a Torre del Lago con muri molto spessi. Per i suoi orari strani la gente del posto lo soprannominò “il gufo”.

Giacomo Puccini nel giardino della sua villa a Torre del Lago

14. Caruso e Puccini: due amici ambasciatori dell’Italia nel mondo.

Bohème fu fondamentale anche per un altro personaggio molto importante per Puccini e per la storia della musica mondiale: Enrico Caruso.

L’allora emergente tenore napoletano e il Maestro toscano si conobbero nel 1897 al Teatro Goldoni di Livorno in occasione di una ripresa dell’ultima opera; Puccini dopo avere ascoltato l’interpretazione di Caruso nel ruolo di Rodolfo esclamò «Ma chi ti manda, Dio?».

Questa edizione dell’opera sugellò sia una profonda amicizia tra il cantante e il compositore ma fu anche la circostanza in cui nacque la leggendaria storia d’amore tra Caruso e il soprano Ada Giachetti. Due anni dopo la coppia rese omaggio a Puccini chiamando il primogenito Rodolfo, come il personaggio di Bohème.

Il critico Fausto Torrefranca diceva che il compositore toscano fosse pigro e che scrivesse un’opera ogni quattro o cinque anni.

Puccini era tutt’altro che pigro, lavorava molto alla sua musica anche quando svolgeva altre attività; leggeva molto, assisteva a tante rappresentazioni teatrali, operistiche, prendeva continuamente appunti per non perdere idee musicali, letterarie e intuizioni di vario tipo.

15. E lucean le stelle.

L’opera successiva a Bohème fu Tosca. Nel 1889 Puccini aveva assistito a Milano alla rappresentazione del dramma La Tosca di Victorien Sardou e ne era rimasto immediatamente colpito; chiese subito a Giulio Ricordi di acquisirne i diritti per trarne un’opera lirica. Ricordi si recò a Parigi per contrattare con Sardou che, in un primo momento, si dimostrò riluttante, ma poi accettò anche grazie all’influenza di Giuseppe Verdi che, essendo a Parigi per un allestimento, fu presente insieme a Ricordi a una riunione col drammaturgo francese.

Lo stesso Verdi fu molto colpito dal dramma di Sardou ma si reputò troppo vecchio e stanco per poterci lavorare.

In un primo momento Ricordi affidò il soggetto di Tosca al compositore Alberto Franchetti che però dopo qualche mese rinunciò al progetto; fu naturale che Ricordi affidasse a Puccini il soggetto per la composizione della nuova opera.

Qualche mese dopo la prima rappresentazione di Bohème, nella primavera del 1896, il Maestro iniziò a comporre Tosca che terminò nell’ottobre del 1899.

L’opera fu rappresentata per la prima volta il 14 gennaio del 1900 a Roma presso il Teatro Costanzi, attuale Teatro dell’Opera, ricevendo un’accoglienza contrastante; il pubblico, che alla fine applaudì entusiasta, fu inizialmente teso a causa di problemi tecnici, di voci di un probabile attentato, e infine per la protesta di alcuni ritardatari che costrinsero il direttore Leopoldo Mugnone a fermare l’orchestra e a ricominciare da capo.

Nonostante gli intoppi il pubblico applaudì calorosamente e chiese il bis delle arie Vissi d’arte e E lucean le stelle. I critici della stampa furono invece freddi; l’opera ebbe però più di venti repliche consecutive a teatro pieno, anticipando il grande successo internazionale.

Nonostante l’acclamazione Puccini era noto per essere molto sensibile alle critiche. Si dice che, dopo una recensione negativa di un’opera, potesse rimanere sconvolto per giorni.

Questo lato della sua personalità mette in evidenza l’intensità emotiva con cui affrontava la sua arte e il desiderio di essere apprezzato non solo come compositore, ma anche come uomo.

Con quest’opera volle affrontare i temi della gelosia, del sacrificio ma anche della brama di potere e desiderio; il barone Scarpia, con la sua brutalità manipolatrice, simboleggia l’abuso di potere maschile mentre Tosca è contemporaneamente la ribelle che ammazza il potente Scarpia ma anche la vittima che si toglie la vita.

La storia si svolge nella Roma papalina d’inizio Ottocento, periodo molto effervescente a livello politico.

Cesare Angelotti, già console della Repubblica e per questo prigioniero politico, riesce a evadere da Castel Sant’Angelo e trova rifugio nella Chiesa di Sant’Andrea Della Valle. Sua sorella, la Marchesa Attavanti, gli ha lasciato la chiave della cappella di famiglia dove potersi nascondere.

Il pittore Mario Cavaradossi, fidanzato con la cantante Floria Tosca, è impegnato nella chiesa a realizzare un affresco raffigurante la Madonna; ha tratto ispirazione dal viso di una fedele devota ignorando che quella donna fosse proprio la Marchesa Attavanti.

Angelotti, credendo di esser rimasto solo, esce dal nascondiglio. Incontra però Cavaradossi, suo vecchio amico e anch’egli simpatizzante per Napoleone Bonaparte. I due vengono interotti bruscamente dall’arrivo di Tosca che ha sentito il suo amato parlare con qualcuno e teme la presenza di un’altra donna. Dopo essere stata rassicurata, la gelosissima Tosca riconosce nello sguardo della Madonna gli occhi della Marchesa Attavanti e viene presa nuovamente da un impeto di gelosia.

Allontanatasi Tosca, Angelotti esce dal nascondiglio e Cavaradossi gli consiglia di recarsi nella sua villa e, in caso di pericolo, nascondersi nel pozzo. Sopraggiunge allora in chiesa il barone Scarpia, capo della polizia, per cercare l’evaso Angelotti e per un caso fortuito, nota che vicino all’affresco c’è un ventaglio femminile con lo stemma degli Attavanti e una forte somiglianza tra il volto della Marchesa e quello della Madonna ritratta nell’affresco.

Intuisce così che il piano di fuga di Angelotti è stato ordito con la complicità di Cavaradossi. Tosca, tornata in chiesa per avvisare il suo amato che la sera sarebbe stata ospite a Palazzo Farnese, viene avvicinata da Scarpia che utilizza il ventaglio per instillare nella ragazza il dubbio del tradimento di Mario con la Marchesa. Tosca corre quindi alla villa del pittore per poter cogliere i due amanti in flagranza ma viene seguita da alcuni poliziotti.

Il duplice scopo di Scarpia è catturare Angelotti e avere Floria Tosca tutta per sé.

Cavaradossi viene arrestato e condotto a palazzo Farnese per essere interrogato da Scarpia; il pittore si rifiuta di tradire l’amico Angelotti e quindi viene torturato e condannato a morte.

Tosca, pur di salvare la vita al suo amato, decide di concedersi a Scarpia in cambio della salvezza di Mario e di un documento che li autorizzi insieme a lasciare Roma. Il furbo Scarpia le dona il salvacondotto e la rassicura che l’esecuzione di Cavaradossi sarà solo una fucilazione simulata. Quando il barone si avvicina a Tosca per possederla, la ragazza afferra un pugnale e ferisce mortalmente Scarpia al cuore. Dopo la finta fucilazione di Mario, Tosca si avvicina al corpo dell’amato scoprendo con orrore che si è trattato di una vera esecuzione e, in preda alla disperazione, si lancia dalla torre di Castel Sant’Angelo dove è appena avvenuta la disgrazia.

Come quasi tutte le opere, anche Tosca fu soggetta a revisioni, tagli, aggiustamenti; Puccini non era mai completamente soddisfatto e qualsiasi critica lo feriva terribilmente. In quest’opera non vi è ouverture, la scena parte direttamente con dei forti accordi dissonanti che lasciano presagire subito la tragedia; il Maestro fu attentissimo al connubio tra musica e parola, ancora una volta Illica e Giacosa riuscirono a tener testa a Giacomo, ai suoi continui ripensamenti e alle richieste di rifacimenti testuali per i tre atti di cui l’opera si compone.

Tosca si può considerare l’opera più drammatica di Puccini, con colpi di scena, tensione costante, evidenziata da armonie dissonanti, materiali tematici brevi ma emotivamente molto incisivi.

La scrittura timbrica dell’orchestra è fondamentale nella drammaturgia dell’intera rappresentazione, oltre ai Leitmotif, a ciascun personaggio sono associati degli strumenti o gruppi di strumenti che ne identificano la personalità e l’emotività, donando grande fluidità e tensione drammatica alla narrazione, anticipando di qualche anno l’espressionismo musicale.

Altra innovazione della partitura è l’ambiente sonoro della Roma di prim’Ottocento: Puccini inserisce le campane, il colpo di cannone che si ode dal Gianicolo ma anche uno stornello romanesco cantato per strada, il tutto per fare immergere totalmente il pubblico in un altro tempo storico. Inserisce inoltre il Te Deum con effetti drammatici significativi per far emergere il contrasto tra sacro e profano e la lotta tra sostenitori della restaurazione pontificia e rivoluzionari repubblicani.

I capolavori melodici dell’opera sono tre, ciascuno per ogni atto: Te Deum nel primo, Vissi d’arte nel secondo, E lucean le stelle nel terzo.

16. Il grammofono di casa Puccini.

Il nuovo secolo fu carico di novità tecnologiche, scoperte scientifiche e cambiamenti sociali; l’incisione fonografica fu una delle più importanti innovazioni d’inizio Novecento. Prima con il fonografo a cilindro di cera messo a punto da Thomas Edison nel 1877 e poi con il grammofono su disco in ceralacca inventato da Emile Berliner, la musica, anche se solo riprodotta, divenne accessibile a un pubblico molto più vasto di quello teatrale.

Una data fondamentale per la storia della fonografia, che cambierà poi l’approccio dell’essere umano alla musica e alla performance sonora, fu l’undici aprile del 1902: nel pomeriggio di questa data, presso l’Hotel et de Milan, a Milano, il tenore Enrico Caruso incise 10 arie d’opera per la compagnia fonografica Gramophone&Typewriter; tra i titoli ovviamente non poteva mancare la musica di Puccini.

L’interpretazione del tenore napoletano di E lucean le stelle per sola voce e pianoforte cambiò per sempre il modo di cantare nell’opera lirica. L’incisione fonografica, prima di Caruso, veniva considerata una cosa poco seria, un gioco per bambini; il tenore ne aveva intuito invece le potenzialità e quindi accettò di registrare per una somma di 100 sterline, pari al compenso di una recita al Teatro alla Scala. Nel giro di pochi mesi la Gramophone&Typewriter vendette più di un milione di dischi rendendo Caruso ancora più celebre e gettando le basi per la grande industria discografica di massa.

Puccini fu entusiasta delle incisioni di Caruso e credeva che la fonografia potesse influire positivamente sulla diffusione della musica per il teatro.

Giacomo inoltre era un appassionato di tecnologia e acquistava subito qualsiasi nuova invenzione lo interessasse. Il grammofono e i dischi non mancarono in casa Puccini, come non mancarono le automobili, i più avanzati impianti di innaffiamento automatico del tempo e poi, verso gli anni Venti, la radio.

Possedeva diverse automobili, quando in Italia erano ancora una rarità, e nel 1903 fu vittima anche di un grave incidente automobilistico che lo costrinse per mesi con una gamba rotta, durante i quali lavorò a Madama Butterfly.

Puccini amava anche molto cucinare e, durante i suoi soggiorni a Torre del Lago, spesso organizzava cene per amici e colleghi. Era noto per la sua abilità nel preparare piatti tipici toscani; un aneddoto racconta che, durante una cena, il compositore servì un piatto di spaghetti così delizioso che i suoi ospiti, fra cui Caruso, ne rimasero estasiati.

17. Puccini e le “sue donne”.

Tutto il percorso operistico di Puccini è dominato dalla figura della donna; risulta dunque essere un elemento centrale che contribuisce alla ricchezza e alla complessità delle sue narrazioni.

Attraverso personaggi come Mimì di Bohème, Tosca e Ciò-Ciò-San di Madama Butterfly, il compositore riesce a catturare l’essenza delle emozioni umane, esplorando temi di amore, sacrificio e identità.

Le sue opere non solo celebrano la forza delle donne ma pongono anche interrogativi sulle dinamiche sociali e culturali, rendendo la figura femminile un punto di partenza per riflessioni più ampie sulla condizione umana.

Nella sua vita privata Puccini fu sempre circondato da numerose donne ed ebbe con loro un rapporto controverso; la relazione con Elvira fu conflittuale e contraddistinta da astio e amore profondo, infatti le sue ultime parole, che scrisse sul letto di morte il 29 novembre del 1924, furono proprio a lei dedicate: “Elvira, povera donna finita”.

Puccini non riusciva a resistere al fascino femminile ed ebbe numerose storie extraconiugali. Uno dei suoi primi “giardini”, come definiva le sue avventure, fu nel 1900 con una signora di nome Corrina che si pensa fosse un avvocato di Torino. Questa storia clandestina causò naturalmente grossi problemi con Elvira e fu interrotta solo dopo l’intervento di Ricordi.

La successiva relazione conosciuta fu con Sybil Seligman, moglie di un ricco banchiere londinese che, dopo un solo incontro sessuale, interruppe la relazione per paura di essere scoperta e cadere in disgrazia. Tuttavia rimase la fedele amica di Puccini assistendolo persino sul letto di morte.

Ebbe storie anche con Blanke Lendvai, sorella del compositore ungherese Ervin Lendvai; con l’aristocratica tedesca Josephine von Stengel per la quale nel 1915 fece costruire una villa a Viareggio.

Anche molte delle interpreti delle sue opere furono sue amanti come la cantante tedesca Rose Ader.

Ebbe anche relazioni con donne che non appartenevano all’aristocrazia tra le quali Giulia Manfredi di cui parlerò più avanti.

18. Madama Butterfly.

Già dal 1901 Puccini aveva iniziato a lavorare a una nuova opera che terminò nel dicembre del 1903.

Nell’estate del 1900 il compositore aveva assistito a Londra al dramma scritto da David Belasco intitolato Madame Butterfly innamorandosene follemente; il soggetto fu tratto da un racconto del 1898 dello scrittore americano John Luther Long.

Ciò-Ciò-San, la protagonista, è una delle figure femminili più iconiche di Puccini.

La sua innocenza e la sua devozione nei confronti dell’amato Pinkerton, ufficiale della Marina Americana, rendono la narrazione tragica e commovente. Ciò-Ciò-San incarna l’idealizzazione dell’amore ma anche la brutalità della realtà coloniale.

La sua tragica fine, segnata dal rifiuto e dall’abbandono di Pinkerton, pone interrogativi sull’identità e sul sacrificio. La storia di Ciò-Ciò-San, ambientata all’inizio del Novecento nella città di Nagasaki in Giappone, è una riflessione sul colonialismo e sulla condizione femminile.

Una costante nelle opere di Puccini è l’idea dell’amore che porta al sacrificio. Le sue protagoniste spesso si trovano a dover scegliere tra la loro felicità e il bene dei loro amati. Questo è particolarmente evidente nei personaggi di Tosca e Ciò-Ciò-San, dove l’amore diventa un elemento di conflitto che conduce alla tragedia.

Le donne pucciniane sono rappresentate con una duplice natura: sono vulnerabili e forti al contempo; le loro scelte, anche quando sono influenzate da fattori esterni, riflettono una volontà di agire e di difendere ciò che amano. Puccini utilizza i suoi personaggi femminili anche per mettere in luce questioni sociali e culturali. Le loro storie affrontano temi di classe, di identità e oppressione, specialmente nel contesto storico in cui vivono.

Ciò-Ciò-San, ad esempio, rappresenta le conseguenze del colonialismo e della disparità culturale tra occidente e oriente, sollecitando il pubblico a riflettere su questioni di giustizia e umanità.

Per Madama Butterfly Puccini si avvalse nuovamente dei librettisti delle due opere precedenti, Luigi Illica e Giuseppe Giacosa.

L’opera inizia con Pinkerton che sta organizzando il suo matrimonio con Ciò-Ciò-San ma considera l’unione come un affare temporaneo, poiché prenderà una moglie “seria” quando sarà tornato in America. L’ingenua Ciò-Ciò-San crede sinceramente nel loro amore. Nonostante il disaccordo della famiglia, in particolare dopo aver abbracciato il cristianesimo per amore di lui, Ciò-Ciò-San è piena di speranza per il futuro anche se dovrà affrontare un periodo di solitudine a causa del ritorno di Pinkerton negli Stati Uniti.

Per tre lunghi anni Ciò-Ciò-San resta devota al marito, aspettandolo con ansia. Sharpless, console americano a Nagasaki, si reca dalla donna per farle visita; vedendo quanto lei s’illudesse dell’amore di Pinkerton, le suggerisce di accettare la corte del principe Yamadori che vorrebbe sposarla, ma lei rifiuta ostinatamente poiché si considera già sposata con l’americano.

Il console la avvisa che il “marito” sta per arrivare in Giappone; la ragazza gli mostra così il figlio che ha avuto da Pinkerton e che ha nascosto a tutti. Successivamente Cio-Cio-San, scrutando l’orizzonte, scorge la nave su cui è imbarcato il suo amato e, insieme alla sua governante Suzuki, addobba la casa per accoglierlo degnamente.

Le donne, insieme al bambino, restano in attesa per tutta la notte senza che nessuno si presenti.

Pinkerton, appreso da Sharpless di avere un figlio, si reca da Ciò-Ciò-San con l’unica intenzione di portare con sé il bambino negli Stati Uniti ed educarlo insieme alla sua moglie americana Kate secondo gli usi occidentali. A questo punto Butterfly capisce che la sua grande storia d’amore, la sua felicità, sono state solo un’illusione. Con il volto coperto di lacrime, pone il bambino in una stuoia, lo benda delicatamente e gli mette tra le mani una bambola e una bandierina americana. Nella disperazione, dopo aver pregato le statue dei suoi Dei ancestrali, si toglie la vita con un antico pugnale ereditato dal padre.

Pinkerton è dunque il simbolo dell’arroganza occidentale, considera il matrimonio con Butterfly come un’avventura temporanea, riflettendo così la mentalità imperialista che tratta le culture extra-occidentali come inferiori e sfruttabili.

La figura di Ciò-Ciò-San, che rinuncia alla sua cultura per adattarsi a quella americana, evidenzia le devastanti conseguenze del colonialismo: isolamento e annientamento personale. La sua tragica fine evidenzia dunque l’impossibilità di una vera integrazione culturale, mostrando come il colonialismo distrugga identità e dignità.

19. Un fortunatissimo fiasco.

La prima di Madama Butterfly al Teatro alla Scala, il 17 febbraio 1904, fu un clamoroso fiasco. Nonostante le aspettative elevate, il pubblico accolse l’opera con schiamazzi e disapprovazione.

Puccini e Giulio Ricordi avanzarono l’ipotesi che fosse stato costruito un clima di ostilità attorno all’opera e che una claque di rivali aveva disturbato la rappresentazione.

La critica specializzata fu spietata, il musicista compositore Ferruccio Busoni la giudicò persino “indecente”.

Puccini così scrisse all’amico Camillo Bondi: «[…] con animo triste ma forte ti dico che fu un vero linciaggio. Non ascoltarono una nota quei cannibali. Che orrenda orgia di forsennati, ubriachi d’odio. Ma la mia Butterfly rimane qual è: l’opera più sentita e suggestiva ch’io abbia mai concepito. E avrò la rivincita, vedrai, se la darò in un ambiente meno vasto e meno saturo d’odi e di passioni […]».

Dopo l’insuccesso della prima al Teatro alla Scala, Puccini decise di rivedere pesantemente la partitura, eliminando scene e modificando alcuni passaggi musicali per rendere l’opera più agile ed equilibrata.

Tre mesi dopo, la versione rivisitata fu presentata a Brescia dove riscosse un enorme successo.

Per la composizione di quest’opera, Puccini studiò molto il folklore musicale giapponese, si documentò sulla storia delle tradizioni e dei costumi. Utilizzando melodie intrise di pentatonismo e orchestrazione ricercata, il compositore cercò di evocare quel mondo esotico e lontano sconosciuto alle masse occidentali. L’utilizzo di ritmi ternari per esprimere momenti di gioia e passione, di ritmi binari per caratterizzare melodie più drammatiche, resero la narrazione emozionante e fluida.

Come già successo in Tosca, Puccini utilizza musiche esistenti rendendole funzionali alla drammaturgia: inserisce The Star-Spangled Banner, all’epoca inno della Marina Militare e attualmente inno degli Stati Uniti d’America, per evocare l’imponenza della supremazia statunitense in contrasto con le delicate melodie orientali.

Brani come Un bel dì, vedremo, Coro a bocca chiusa e Addio fiorito asil sono e resteranno pagine importanti nella storia della musica.

Il cruscotto della cassazione civile[1

di Franco De Stefano

Uno sguardo d’insieme alla recente introduzione di uno strumento di rilevamento, organizzazione e rappresentazione dei dati statistici dell’ufficio giudiziario giudicante di legittimità, funzionale alle scelte di pianificazione di trattazione delle pendenze, ad iniziare da quelle di composizione dei ruoli di udienza e adunanza, funzionale all’adeguamento flessibile ed in progress dei relativi strumenti processuali di gestione di pendenze e sopravvenienze ed al complessivo miglioramento della risposta complessiva alla domanda di giustizia di legittimità.

Sommario: 1. Premessa metodologica. - 2. Il cruscotto direzionale, in generale. - 3. Il cruscotto direzionale in Cassazione. - 4. Il ruolo del cruscotto direzionale in Cassazione. - 5. Le utilità offerte dal cruscotto della Cassazione. - 6. Qualche idea sulle opportunità offerte. - 7. Gli interventi coordinati. - 8. Notazioni conclusive.

1. Premessa metodologica.

È innegabile che, con il generalizzato recepimento – a partire dall’introduzione dei programmi di gestione e dalla loro implementazione nella legislazione e nella successiva normazione secondaria di attuazione – di un’impostazione definibile, a fini comunque meramente descrittivi o in via prudenziale, sostanzialmente aziendalistica di attenzione al risultato quantitativo del “prodotto” della funzione giurisdizionale quale parametro della sua efficienza, negli ultimi anni l’attenzione si è concentrata su quest’ultima soprattutto in termini di riduzione o contenimento dei tempi di lavorazione delle pendenze prima e, in generale, delle sopravvenienze.

È, del resto, questa l’impostazione del PNRR, dal nostro Paese liberamente accettata al momento della sollecitazione dell’erogazione delle risorse europee.

Non è questa la sede per una riflessione o un approfondimento sulla congruità di tale impostazione e della matrice di una simile scelta efficientistica, né per alcuna considerazione sull’utilità o sulla funzionalità dell’opzione di rispondere alla dilagante domanda di giustizia con strumenti volti a consentire alla relativa offerta di rincorrerla, incrementando in termini quantitativi il prodotto dell’attività degli uffici investiti della funzione giurisdizionale, anziché mediante interventi strutturali in grado di incidere sul contesto, sulle condizioni e sulle cause che quella domanda generano, idonei a contenerne l’irrefrenabile espansione e a ridurre l’indispensabilità dell’impegnativa risposta pure così sollecitata.

Una tale impostazione viene qui presa a riferimento come dato di realtà, da studiare e valutare in quanto tale: cioè, da un punto di vista meramente empirico e tecnico, mantenendosi una posizione che si dichiara espressamente volersi mantenere quanto più neutrale possibile in ordine all’assetto assiologico che la sostiene.

Una tale premessa di neutralità non esime, peraltro, almeno dal richiamo al fatto che, a prescindere dalle impellenti esigenze produttivistiche (comunque utili, quando non indispensabili, ad impostare efficienti tecniche di gestione della domanda di giustizia), il “prodotto” su cui si ragiona ed il cui procedimento di realizzazione si analizza è pur sempre una risposta giurisdizionale: non soltanto un bene materiale, per quanto delicato o di lusso possa – di volta in volta – qualificarsi, ma soprattutto un risultato, quello della risoluzione o della prevenzione dei conflitti interpersonali e della ponderata regolazione dei rapporti tra i consociati, quale precondizione per la loro piena realizzazione quali persone umane e nel riconoscimento e contemperamento dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali.

In quest’ottica, può comunque anticiparsi la conclusione che l’adozione e la stessa applicazione di strumenti propri della gestione aziendale, finalizzati all’equilibrio – anche solo di lungo termine – della domanda e dell’offerta di “prodotto” all’esito di un procedimento di lavorazione – assimilato sempre più ad una catena produttiva – è, da un lato, indotta da questa impostazione e, dall’altro, comunque in grado di avvalersi dei progressi e degli sviluppi delle tecniche di organizzazione e gestione aziendale: ai quali va ricondotto anche il “cruscotto” oggi in esame, con una valutazione senz’altro positiva se non altro per le opportunità offerte ai decisori ed ai responsabili.

2. Il cruscotto direzionale, in generale.

Un’impostazione sostanzialmente aziendalistica impone, necessariamente, di mutuare dalla relativa disciplina alcuni concetti fondamentali, con l’avvertenza che, appunto, essi vanno applicati a grandezze che, probabilmente, fino a qualche tempo fa non erano considerate a livello di meri manufatti in esito ad un ciclo produttivo: e, così, con la necessaria attenzione alle esigenze di adeguamento indotte dalla peculiarità dell’oggetto del ciclo stesso.

In primo luogo, occorre prendere dimestichezza con l’acronimo KPI, che sta per Key Performance Indicator, vale a dire, letteralmente “indicatore chiave di performance”[2] (o di prestazione), una definizione che riflette efficacemente la sua funzione: il compito di tali indicatori è la somministrazione di informazioni (sia a consuntivo che in corso d’opera, a seconda delle esigenze da soddisfare) rispetto alle performance – o risultati attesi o prestazioni – di un determinato processo di produzione di beni o servizi; e deve trattarsi di elementi da monitorare che siano rilevanti ed utili, se non decisivi, ai fini dell’impostazione di una qualunque strategia e del perseguimento degli scopi prefissati. Generalmente, può – in linea di grande approssimazione – rimarcarsi una differenza sostanziale tra KPI e Obiettivi: i primi sono, infatti, funzionali ai secondi (che possono definirsi, sia pure descrittivamente, i traguardi che un’attività si propone di raggiungere) e forniscono elementi puntuali e misurabili sulle estrinsecazioni, sugli aspetti e sulle caratteristiche della strategia adottata (o, se si vuole, su impostazione e funzionalità delle diverse fasi del processo produttivo).

In questo contesto, “cruscotto direzionale” (o “dirigenziale”, nel senso di messo a disposizione del dirigente, a sua volta inteso quale decisore) – o dashboard[3] – può definirsi uno strumento di misurazione e valutazione con la finalità di integrare in un’ottica multidimensionale gli obiettivi strategici, le performance attese e il conseguimento di outcome desiderati; in particolare, un sistema più o meno articolato di supporto al processo decisionale, in grado di fornire ai decisori tutte e solo le informazioni necessarie, presentandole in un determinato formato, con l’obiettivo generale di migliorare il processo decisionale ampliando la capacità cognitiva dei decisori stessi[4].

Esso presuppone la definizione dei suoi fini ed obiettivi (programmazione, monitoraggio, performance management, comunicazione, ecc.), l’identificazione dei suoi utilizzatori e la mappatura del loro fabbisogno informativo, nonché la definizione delle caratteristiche funzionali e grafiche.

Un cruscotto funzionale deve garantire: tempestività (cioè, i dati devono essere forniti nel minor tempo possibile o, comunque, in quello indispensabile al decisore per adeguare opportunamente il proprio operato); chiarezza (immediata leggibilità ed interpretabilità da parte dei responsabili e, in generale, dei decisori cui quello è rivolto); affidabilità (solidità e genuinità dei dati raccolti); selettività (capacità di somministrare dati organizzati in informazioni prioritarie e fruibili, diverse dalla mera esposizione grezza o collezione di dati analitici interpretabili con difficoltà)[5].

Applicate tali conclusioni alla P.A. ed al ciclo della produzione dei servizi da essa resi (cui, descrittivamente e a questi soli fini, equiparare mutatis mutandis la giurisdizione), può convenirsi con chi ascrive il cruscotto ad uno degli strumenti del controllo di gestione: il quale va qualificato come «sistema integrato» in grado di rendere visibile e trasparente, ai vari livelli dell’organizzazione, la traduzione delle linee strategiche in obiettivi operativi, in un contesto che fa maturare la condivisione di strategie ed obiettivi, attraverso le varie fasi nelle quali si realizza l’attività di pianificazione e controllo di gestione. Un cruscotto direzionale – che consenta di tenere sotto controllo l’andamento delle attività, sia sotto il profilo dell’efficienza e della qualità del servizio erogato che dell’economicità della gestione – oltre a svolgere un ruolo importante per le esigenze legate al controllo della gestione (e quindi, di autentica guida all’azione) e al controllo strategico, svolge un importante servizio di supporto per le funzione di indirizzo e controllo dei decisori[6].

Più in particolare, quanto all’esperienza della funzione giurisdizionale è decisiva la circostanza che la CEPEJ, cioè la Commissione europea per l’efficienza della giustizia costituita in seno al Consiglio d’Europa, ha dedicato, non molti anni addietro (ed anzi, significativamente, in tempi coincidenti con l’avvio della sperimentazione di cui oggi ci si occupa), una specifica attenzione proprio agli strumenti di rilevazione dei dati nel sistema giudiziario.

In quella sede definito il cruscotto di indicatori, in base ad una definizione ormai classica quale “rappresentazione visiva dei dati sotto forma di tabelle, diagrammi, grafici, codificati con scale di colori che mira a tracciare, analizzare e visualizzare dati sul livello di prestazione di un’organizzazione o di un processo” e quindi[7] quale “strumento per comprendere, gestire e migliorare le prestazioni di una data organizzazione, sistema, o processo, incentrando l’attenzione sugli indicatori di prestazione rilevanti”, è stato – in esito alla 36a seduta plenaria del 16 e 17 giugno 2021 della CEPEJ – adottato un articolato “Handbook on Court Dashboards” ( “Manuale sui cruscotti giudiziari”)[8].

La sua complessità ne impedisce un approfondito esame in questa sede: dovendo allora qui essere sufficiente un richiamo alla sua ampia strutturazione, idonea a fornire agli operatori le indicazioni necessarie per la costruzione di cruscotti efficienti ed utili[9], a loro volta funzionalizzati a migliorare l’efficienza della risposta di giustizia.

Anche in questo caso, può dirsi che la linea di tendenza degli studiosi dell’efficienza del sistema giudiziario è quella di acquisire strumenti di gestione consapevole del ruolo, questo da intendersi sia come funzione vera e propria nell’assetto istituzionale, sia come magazzino o coacervo degli affari di cui è richiesta la trattazione e l’esaurimento in termini di efficiente risposta di giustizia.

3. Il cruscotto direzionale in Cassazione.

Come rilevato dalla Prima Presidente nella sua relazione all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2024, la Corte di cassazione ha avviato, dalla fine del 2021, un progetto diretto a sviluppare un sistema di monitoraggio dei dati statistici e delle attività giudiziarie sulla gestione dei procedimenti civili e penali della Corte.

Alla sua realizzazione hanno contribuito il Politecnico di Milano e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), con la collaborazione del CED della Corte di cassazione, in forza di Convenzione sottoscritta tra il Ministero della Giustizia e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane.

Dal settembre 2023 è operativo il Cruscotto per il settore civile, mentre è in corso di realizzazione, sviluppo ed applicazione quello per il settore penale; pertanto, anche in considerazione delle specifiche esperienze finora maturate, si concentra qui l’attenzione su quello civile, rimandati ad altre sedi gli approfondimenti su quello penale.

Nell’impostazione della Prima Presidenza, il “cruscotto direzionale” realizzato per la Corte (e, al momento, funzionante per il settore civile) assolve a quattro principali funzioni, tra loro sovrapponibili e intersecabili:

1) una funzione operativa (o ricognitiva), diretta a descrivere lo stato delle cose momento per momento e le performance o prestazioni dell’organizzazione nel tempo;

2) una funzione analitica (letteralmente, di analisi dei dati), diretta a presentarli in modo chiaro e leggibile per l’utente destinatario;

3) una funzione tattica: di filtraggio dei dati e di combinazione tra loro dei filtri per consentire un’interpretazione più dettagliata e precisa dello stato dell’arte e delle dinamiche storiche dei dati;

4) una funzione strategica, intesa a far emergere le potenziali evoluzioni rispetto ad obiettivi di medio e lungo termine e, quindi, consente di valutare, in termini prognostici, quali interventi privilegiare per il loro raggiungimento.

In tale prospettiva, questo strumento fornisce una rappresentazione aggiornata sostanzialmente in tempo reale (con frequenza tendenzialmente giornaliera) dello stato di avanzamento dei procedimenti della Corte, attingendo direttamente dal sistema informatico interno (al momento, per civile, il SIC).

Il cruscotto è pensato come strumento aggiuntivo e non sostitutivo delle rilevazioni e delle elaborazioni di competenza dell’Ufficio Statistico della Corte, predisposte e pubblicate con frequenza almeno mensile: in altri termini, si tratta di uno strumento versatile di interpretazione, combinazione, lettura e approfondimento dei dati grezzi comunque disponibili.

Nella pratica, sono stati sviluppate due specie di cruscotto, entrambe visualizzabili via web e fruibili senza necessità di installazione di programmi dedicati, ma differenti nel tipo di indicatori inclusi – ripartiti in diverse schede di analisi – e nell’obiettivo di utilizzatori definito: il Cruscotto direzionale e il Cruscotto sezionale.

Il primo (Cruscotto direzionale) è destinato ai vertici della Corte, che accedono alle informazioni di carattere generale relative all’andamento del Settore (civile o penale) di interesse: l’assoluta specialità dello strumento, essendo appunto riservato alle posizioni direttive apicali, impedisce la sua illustrazione analitica in questa sede.

Il Cruscotto sezionale, invece, è destinato principalmente ai presidenti di sezione – titolari e non titolari – ed ai magistrati addetti alle attività di spoglio, che possono così disporre in ogni momento di dati immediatamente fruibili sull’andamento degli indicatori principali con un dettaglio utile alla gestione della sezione stessa (ad es. la classificazione dei fascicoli per materia, la pendenza per ciascuna di esse, la sopravvenienza, lo stato di lavorazione dei procedimenti dalla fase della preparazione della trattazione a quella successiva all’udienza o all’adunanza, compresi i tempi di lavorazione e deposito).

Entrambi i Cruscotti, poi, contengono una scheda denominata “Obbiettivi e previsioni”, composta di due sezioni.

La prima, statica, riporta gli obiettivi semestrali da perseguire in termini di pendenze per ogni sezione, al fine di raggiungere l’obiettivo finale di volta in volta previsto, che, attualmente e com’è noto, è quello fissato dal PNRR; è un piano di riduzione dell’arretrato calcolato a partire dalle pendenze in essere a marzo 2023 e dalla media di ricorsi iscritti (dodici mesi) e di ricorsi definiti nei tre mesi precedenti; e viene rappresentato in modo tale da consentire il raffronto tra gli obiettivi intermedi e quello finale, durante il tempo preso a riferimento per conseguire il secondo.

La seconda, invece, ha natura dinamica, perché propone una proiezione, ossia opera una stima ipotetica futura in base al ritmo di lavoro dei tre mesi precedenti alla data di consultazione e della media mensile delle iscrizioni degli ultimi 365 giorni. Il variare delle condizioni (tra cui, a titolo esemplificativo, l’aumento o la diminuzione delle sopravvenienze, la modifica dell’organico, la frequenza e l’intensità dell’impegno per ogni singola udienza o adunanza) influenza, di conseguenza, nel singolo momento in cui è operata, la stessa proiezione, che è suscettibile di modificarsi nel tempo ed anzi è pensata per variare in rapporto alla variazione dei dati immessi e relativi alla diversa situazione del tempo in cui questi sono elaborati. L’indicazione assolve, pertanto, ad una funzione strategica mirata a somministrare gli elementi indispensabili per consentire di verificare la correttezza delle scelte gestionali già prese e, se del caso, di adottare gli eventuali adeguamenti per perseguire l’obbiettivo prefissato nel medio-lungo periodo.

4. Il ruolo del cruscotto direzionale in Cassazione.

Ora, deve convenirsi con l’Autrice[10] che qualifica il cruscotto “espressione di una mutata cultura dei giudici della Corte, consapevoli che il loro ruolo non si limita all’impegno di studio, ricerca, approfondimento per garantire ‘l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto oggettivo nazionale’ della legge, in vista di una razionale sintesi coerenziatrice dei plurimi indirizzi interpretativi nell’ambito di un confronto sia interno che con la giurisdizione di merito, ma si traduce anche nel contributo propositivo ad un efficace assetto organizzativo in grado di coniugare fluidità e tempestività dei processi lavorativi, ampia collaborazione tra le diverse componenti dell’ufficio, sollecita individuazione delle eventuali criticità ostative al rispetto di tempi ragionevoli nella definizione delle procedure”.

È indubbio, poi, che l’adozione, l’implementazione e, soprattutto, il costante utilizzo del cruscotto possono concretare l’estrinsecazione di una concezione del ruolo del dirigente dell’ufficio giudiziario innovativa, frutto di un lungo e complesso percorso.

Si può, al riguardo, condividere l’individuazione di un’ideale linea evolutiva, che parte dalla previsione costituzionale (dell’art. 107, comma terzo, della Carta fondamentale) della differenziazione dei giudici soltanto in base alle funzioni svolte e della soppressione del previgente assetto gerarchico (in virtù della legge 24 maggio 1951, n. 392), si consolida negli interventi della Consulta[11] a tutela dell’indipendenza già solo nella necessaria motivazione dei provvedimenti di revoca delle assegnazioni degli affari e poi si afferma, capillarmente, nella previsione di un ruolo dei dirigenti intermedi caratterizzato sempre più da una collaborazione con i dirigenti dell’ufficio (basti ricordare gli artt. 42-bis, 47 e 47-quater ord. giud., introdotte con d.lgs. 51/1998), con riserva ai primi di precisi compiti di organizzazione del lavoro, di sorveglianza sui servizi di cancelleria, di vigilanza sui magistrati componenti la sezione, di promozione di scambi di informazioni in ordine agli orientamenti giurisprudenziali maturati all’interno della stessa. In tale contesto, un ruolo decisivo ha svolto ed assunto la normativa secondaria del Consiglio superiore della magistratura, “tesa a superare l’idea tradizionale della dirigenza come approdo di un cursus honorum e come esercizio di poteri insindacabili e a valorizzare la dimensione di servizio che richiede sensibile attenzione a tutti gli ambiti interessati dall’amministrazione della giustizia” [12].

Alla tradizionale concezione dell’esercizio del potere giurisdizionale, sempre più inteso come servizio reso alla collettività[13], si è via via sostituita altra, connaturata alla costituzionalizzazione del principio (peraltro, già recepito a livello sovranazionale e vincolante in forza dell’adesione della Repubblica italiana alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali) della ragionevole durata del processo, che esige ormai una chiara consapevolezza del nesso inscindibile tra fattore tempo e organizzazione come “precondizione di effettività di una risposta giudiziaria che sappia coniugare tutela dei diritti fondamentali, efficienza, tempestività, qualità delle decisioni all’esito di un processo che ponga al centro il rispetto del diritto di difesa e il contraddittorio” [14].

In quest’ottica, “il cruscotto costituisce l’indice di una nuova dimensione professionale del giudice di legittimità, consapevole che l’efficiente strutturazione dell’ufficio, il corretto funzionamento dell’attività giudiziaria e dei servizi ad essa correlati, la complessiva capacità di fornire risposta alle numerose e sempre nuove domande di giustizia sono il frutto dello sforzo ideativo e progettuale di tutte le varie componenti, chiamate a fornire il loro corale contributo propositivo in una dimensione collaborativa e partecipe delle scelte da compiere, possibilmente d’intesa anche con l’avvocatura, interlocutore ineliminabile della magistratura” [15].

È innegabile che l’introduzione del cruscotto direzionale e la sua stessa diuturna e continuativa disponibilità deve indurre “i giudici di legittimità ad affinare le loro conoscenze tecnico-giuridiche e ordinamentali, la sensibilità e l’attenzione al tema dell’organizzazione quale dimensione complessa che opera su molteplici livelli e di cui essi si rendono garanti, ad acquisire la consapevolezza del rilievo centrale di dati attendibili su cui costruire proposte efficaci”.

Infatti, “organizzare significa, innanzitutto, conoscere la Corte in tutte le sue articolazioni, analizzare i flussi degli affari, le pendenze, le definizioni, predisporre seri e concreti piani di definizione e di recupero dell’arretrato, avere piena contezza delle varie fasi del lavoro sia più squisitamente giudiziario che amministrativo, tra loro inscindibilmente connessi, al fine di cogliere eventuali criticità e di porvi sollecitamente rimedio, elaborare, all’esito di un’attenta analisi, progetti in vista di un servizio più moderno e rispondente alle attese di un corpo sociale in continuo divenire, oltre che del conseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR.

Impegnarsi per fornire una risposta effettiva alla tutela dei diritti fondamentali, assicurare l’accesso e la trasparenza dei dati disponibili, delle informazioni, delle decisioni e delle logiche ad esse sottese, rafforza la legittimazione dell’intera Corte, di quanti vi operano e, più in generale, dell’intera magistratura.

Rendere conto all’intera collettività della propria azione, dei risultati conseguiti e delle criticità perduranti è fondamentale per superare lo schermo di diffidenza e di sfiducia che spesso connota i rapporti tra giustizia e cittadino” [16].

È innegabile che queste considerazioni valgono a maggior ragione per i direttivi della Corte di cassazione: i cinquantanove presidenti di sezione, dodici dei quali soltanto titolari delle rispettive sezioni civili e penali, rivestono, formalmente e sostanzialmente, la qualifica di ufficio direttivo giudicante di legittimità; e hanno assunto via via un ruolo sempre più incisivo nella gestione dell’organizzazione del lavoro, ben maggiore rispetto a quello di meri presidenti dei singoli collegi giudicanti: sul quale non è questa la sede per ulteriori riflessioni[17].

5. Le utilità offerte dal cruscotto della Cassazione.

Come è possibile ricavare dalla sua stessa struttura, il cruscotto rende disponibili in tempo reale i dati aggiornati, alimentati da un’interazione continua con i sistemi informatici in funzione, alle ventiquattro ore precedenti e relativi alla gestione dei ricorsi. È, pertanto, un innovativo strumento dinamico, non solo perché integra l’elaborazione statistica già effettuata su base mensile dalla Corte e destinata a confluire nella statistica ufficiale curata dal ministero della Giustizia su base trimestrale, semestrale, annuale, ma, soprattutto, perché il monitoraggio è costante ed aggiornato.