GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

Sul rapporto tra magistratura e i social network si veda anche Limiti alla comunicazione social extraistituzionale del magistrato ordinario di Luigi Salvato e I magistrati nell’era dei social tra libertà di espressione ed esigenze d’imparzialità di Francesco Dal Canto.

Social network, libertà di espressione e lavoro[1]

di Patrizia Tullini

Sommario: 1. Premessa – 2. L’uso dei social network nel lavoro privato, il diritto di critica e la logica precauzionale. – 3. Social e lavoro pubblico: dal Codice di comportamento del dipendente pubblico alla Social media policy. – 4. La prospettiva deontologica per il lavoro pubblico non privatizzato.

1. Premessa.

La prospettiva del giurista del lavoro considera l’uso dei canali di comunicazione social da parte dei lavoratori e la circolazione delle informazioni tramite web alla luce dell’assetto normativo e della strumentazione giuridica che, sebbene in termini tutt’altro che sistematici e strutturati, ormai da tempo tenta d’individuare un punto di equilibrio e di mediazione tra i molteplici interessi in potenziale conflitto.

Il quadro normativo, infatti, deve fare i conti con un delicato bilanciamento fra diritti fondamentali e fra interessi meritevoli di tutela: si confrontano, da un lato, i diritti individuali alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, alla difesa della vita privata, alla tutela dell’identità personale e professionale; dall’altro lato, i diritti all’esplicazione della personalità e alla libera manifestazione del pensiero, incluso il diritto di critica, attraverso tutti i mezzi tecnologici disponibili. Al contempo, rilevano il potente diritto alla trasparenza e quello all’informazione (nel duplice versante dell’interesse a informare e ad essere informati), che trova nella rete Internet il proprio mezzo e il proprio fine ([2]). E, non da ultimo, i legittimi interessi delle organizzazioni pubbliche e private alla tutela del prestigio e della propria immagine, alla garanzia di riserbo da parte del dipendente sulle notizie apprese nell’ambiente lavorativo o per ragioni di servizio.

Questa complessa operazione di bilanciamento – che deve svolgersi «in ossequio al criterio di proporzionalità» (Considerando 4, GDPR) – si atteggia in forme e modi differenti nell’ambito del lavoro privato e in quello pubblico, nonché nell’area più articolata del lavoro pubblico c.d. non privatizzato (che forse è quella più vicina alla magistratura).

Dunque, sebbene l’habitat tecnologico risulti pressoché identico e l’uso di mezzi di comunicazione digitale presenti problematiche comuni nel mondo del lavoro, occorre tuttavia introdurre qualche essenziale distinguo.

2. L’uso dei social network nel lavoro privato, il diritto di critica e la logica precauzionale.

Nel settore privato, l’art. 1 dello Statuto dei lavoratori sancisce il diritto alla libera manifestazione del pensiero nei luoghi di lavoro «nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge». Si ribadisce così la copertura costituzionale del diritto fondamentale di libertà, ma si stabiliscono anche dei limiti rintracciabili nella disciplina ordinaria.

E, fra questi ultimi, entra in gioco una norma codicistica (art. 2105 c.c.) che prevede l’obbligo di fedeltà derivante dalla condizione di subordinazione giuridica: un obbligo interpretato dalla giurisprudenza in termini abbastanza ampi, così da individuare alcune limitazioni rispetto all’esercizio del diritto di critica da parte del dipendente ([3]). Applicando i criteri giuridici già estrapolati dalla giurisprudenza penale in relazione alla critica giornalistica (spec. oggettività, continenza formale e sostanziale), s’intendono tutelare l’onore della persona del datore di lavoro, oltre che l’immagine e la reputazione commerciale dell’impresa.

Si tratta peraltro di limiti elaborati per i media tradizionali, mentre i social network rappresentano canali di comunicazione soggettiva, raramente oggettiva, se non addirittura di natura emotiva. La comunicazione digitale rimbalza e si ricondiziona con altri mezzi di circolazione delle informazioni in uno scambio reciproco, privo di un reale controllo. Il flusso continuo dei dati attraverso la pluralità dei canali web accresce in modo esponenziale la fruibilità pubblica delle informazioni e il rischio di una loro appropriazione da parte di altri, tenuto conto della difficoltà di verificare le operazioni di trattamento che si svolgono nello spazio della rete e di applicare i criteri di regolazione già fissati dal GDPR.

Ciò suggerisce di valorizzare soprattutto la logica precauzionale, che si esprime attraverso l’adozione di accorgimenti preventivi e di dispositivi tecnologici in grado d’impedire o ridurre l’acquisizione e l’utilizzo incontrollato delle informazioni immesse in rete (ad es., filtri e restrizioni all’accesso a pagine web personali). In forza d’un criterio di auto-responsabilità, il titolare delle informazioni può esprimere il proprio potere di autodeterminazione e manifestare liberamente le proprie opinioni consegnandole alla rete ma, al contempo, assume l’impegno di minimizzare il rischio della loro estrazione da parte di altri e di un utilizzo improprio o abusivo.

A questa logica di carattere precauzionale aderisce la giurisprudenza sovranazionale ([4]), nonché quella interna che ammette il diritto del lavoratore di esprimere di commenti ed espressioni critiche nei confronti del datore di lavoro purché siano applicate specifiche cautele per evitare la loro circolazione incontrollata (ad es., mailing list chiusa, newsgroup e chat riservate). In tal modo, si equipara la comunicazione telematica “chiusa” alla corrispondenza privata, che ha una piena tutela costituzionale (e penale).

In verità il carattere “chiuso” può circoscrivere o restringere la platea dei destinatari delle informazioni ma non riesce a privatizzare davvero il profilo social: tuttavia, in questa ipotesi, si ritiene operante una (sorta di) presunzione di riservatezza della comunicazione digitale. Si ritiene, cioè, che sussista un (implicito) interesse «contrario alla divulgazione anche colposa» dell’informazione o della critica, che consente di esonerare il lavoratore dalla propria responsabilità disciplinare escludendo l’elemento soggettivo della condotta ([5]).

3. Social e lavoro pubblico: dal Codice di comportamento del dipendente pubblico alla Social media policy.

Se si considera l’ambito del lavoro pubblico, la questione appare ancora più complessa, tenuto conto che nell’operazione di bilanciamento fra posizioni giuridiche in conflitto entrano anche i principi costituzionali relativi all’attività della Pubblica Amministrazione (legalità, correttezza, imparzialità, buon andamento, cura dell’interesse generale) e, quanto al lavoro pubblico non privatizzato, si aggiungono altri valori fondamentali che riconoscono e tutelano la funzione o il ruolo istituzionale ricoperto (così, ad es., per la magistratura, per i professori universitari).

Un indizio di tale complessità si può forse ravvisare nel gioco di rinvii tra una pluralità di livelli normativi, ai quali è affidato il compito di definire in modo appropriato il punto di bilanciamento in considerazione delle peculiari caratteristiche delle organizzazioni pubbliche.

Nel settore pubblico privatizzato, il TU n. 165/2001 (cfr. art. 54, mod. ex d.l. n. 36/2022, conv. in l. n. 79/2022) ha previsto l’adozione di un Codice di comportamento del dipendente che sostanzialmente integra le previsioni del Codice disciplinare, con un (primo) rinvio all’autoregolamentazione delle singole Amministrazioni per la necessaria integrazione e per la tipizzazione di condotte specifiche (co. 5). Il Codice di comportamento deve obbligatoriamente contenere una sezione dedicata al «corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media … anche al fine di tutelare l’immagine della pubblica amministrazione» (co. 1-bis).

Di recente il regolamento di attuazione del TU n. 165/2001 che ha introdotto il “modello” del Codice di comportamento ha aggiunto alcune disposizioni relative all’impiego delle tecnologie digitali per fini istituzionali e all’uso dei canali web da parte del dipendente pubblico (cfr. artt. 11-bis e 11-ter, DpR n. 62/2013, mod. con DpR n. 81/2023). Si tratta di norme ispirate alla logica di tipo precauzionale e al dovere di riservatezza sulla funzione o sull’attività dell’ufficio, con l’intento principale di evitare che opinioni e giudizi personali possano essere attribuiti, o comunque riconducibili, all’amministrazione di appartenenza.

Ma è ovvio che il ruolo istituzionale del dipendente pubblico non si dismette con facilità, tramite una mera clausola di disclaimer posta in calce al messaggio veicolato dalla rete.

In verità, nel dettato regolamentare manca l’individuazione di misure o di cautele concrete e determinate, salva la previsione dell’obbligo di astenersi da espressioni diffuse via web che possano risultare potenzialmente lesive dell’immagine, del prestigio e del decoro dell’amministrazione. Per ovviare alla genericità, il DpR n. 62/2013 ha consentito, tramite un ulteriore rinvio ai singoli codici di comportamento degli enti pubblici, di adottare (in questo caso, in via facoltativa) una social media policy – sul modello del settore privato – per regolare l’interazione del dipendente con le differenti piattaforme digitali e definire le modalità d’uso non corrette (e sanzionabili).

Al riguardo, sono state dettate solo due linee-guida per l’integrazione dei codici di comportamento: individuare le condotte del dipendente pubblico che siano suscettibili di «danneggiare la reputazione delle amministrazioni» e graduare le stesse condotte «in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente» (cfr. art. 11-ter, co. 4).

4. La prospettiva deontologica per il lavoro pubblico non privatizzato.

Sebbene le basi normative comuni possano suggerire identiche conclusioni per tutto il settore pubblico, resta al fondo una significativa differenza tra il Codice di comportamento del lavoratore alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e il Codice etico previsto per la magistratura (e per l’Avvocatura di Stato) (cfr. art. 54, co. 4, T.U. n. 165/2001).

Il lessico corrente è spesso generico e indifferenziato, come se i termini avessero il medesimo valore semantico: codice etico, deontologico, di condotta, di comportamento, social media policy. Vale la pena di sottolineare, invece, le caratteristiche di Codici che presentano una diversa natura giuridica: caratteristiche e differenze che risultano apprezzabili tanto sul piano dei contenuti quanto per le conseguenze che ne derivano nell’ipotesi di violazione o inosservanza delle rispettive previsioni.

Mentre il Codice di comportamento del dipendente pubblico introduce un elenco di “doveri” connessi al servizio o ai compiti che gli sono affidati ed è considerato, per legge, una «fonte di responsabilità disciplinare» (cfr. art. 54, co. 3, T.U. n. 165/2001), il Codice etico non è destinato ad integrare il versante disciplinare del rapporto di lavoro con l’Amministrazione, ma ne rimane distinto e separato.

Il Codice etico previsto per il lavoro pubblico non privatizzato rinvia, in modo diretto e immediato, ai principi costituzionali e alle regole fondamentali del vivere civile, che costituiscono il necessario riferimento valoriale per improntare i comportamenti nelle relazioni con l’ordinamento istituzionale, con i soggetti che con esso interagiscono (quelli che, con linguaggio privatistico, si chiamerebbero stakeholders) e, in generale, con i terzi con i quali si instaurano contatti fisici o virtuali.

Per sua natura e funzione, il Codice etico non può che essere formulato attraverso clausole e concetti generali (o quanto meno “aperti”), con contenuti determinati o comunque determinabili ma, in ogni caso, lungi dai requisiti di tipicità e tassatività (almeno relativa) che si richiede a una tassonomia di regole e divieti dai quali scaturisce la responsabilità disciplinare e un potere giuridico di tipo punitivo.

Del resto, se si considerano i contatti e le attività che si svolgono tramite il web, la pretesa di tipizzare in modo puntuale e imperativo le condotte eticamente sensibili avrebbe poco successo. La velocità dello sviluppo tecnologico e la continua evoluzione delle pratiche digitali sconsigliano di seguire questa via, al prezzo di un’eccessiva genericità oppure d’una rapida obsolescenza delle ipotesi e delle situazioni forzatamente tipizzate.

Ne consegue che le violazioni di un Codice etico dovrebbero essere valutate su un piano diverso da quello propriamente disciplinare, e pertanto accertate da un organismo di probiviri (o di garanti) anziché da un collegio di disciplina, con la possibilità di applicare misure di reazione giuridico-sociali che dovrebbero essere distinte dalle sanzioni disciplinari.

[1] Intervento alla Tavola Rotonda “I magistrati e i social”. Incontro di studio sul tema “La magistratura e i social network”, Consiglio Superiore della Magistratura, Roma, 16-17 maggio 2024.

[2] Non è un caso che anche il diritto alla cancellazione del dato immesso nella rete sia assoggettato a bilanciamento con altri interessi. Secondo Cass., I sez. civ., 8 febbraio 2022, n. 3592, siccome la cancellazione del dato (inclusa la copia cache) incide sulla capacità del motore di ricerca di rispondere all’interrogazione dell’utente, «esige una ponderazione del diritto all’oblio dell’interessato con il diritto alla diffusione e all’acquisizione dell’informazione relativa al fatto nel suo complesso, attraverso parole chiave anche diverse dal nome della persona».

[3] Cfr., ad es., Cass. lav. 30866/2023; Cass. lav. 35922/ 2023; Cass. lav. 1379/2019.

[4] C. Edu, 15 juin 2021, Affaire Melike c. Turquie, riconosce che la rete rappresenta «un des principaux moyens d’exercice de la liberté d’expression», tuttavia i vantaggi di questo mezzo si accompagnano ad un certo numero di rischi: «est donc essentiel pour l’évaluation de l’influence potentielle d’une publication en ligne de déterminer son étendue et sa portée auprès du public».

[5] In tal senso cfr., ad es., Cass. lav. 10.9.2018, n. 21965; Cass. lav. 13.10.2021, n. 27939. Non è molto distante la posizione della C. Edu, 15 juin 2021, cit., che ha ritenuto illegittimo il licenziamento di una lavoratrice che aveva postato like su alcune pagine web in quanto «une mention “J’aime” exprime seulement une sympathie à l’égard d’un contenu publié, et non une volonté active de sa diffusion».

Immagine: Paul Klee, Labyrinthian Park, acquerello e matita su carta, 1939, Zentrum Paul Klee, Bern, depositum from a private collection, Switzerland.

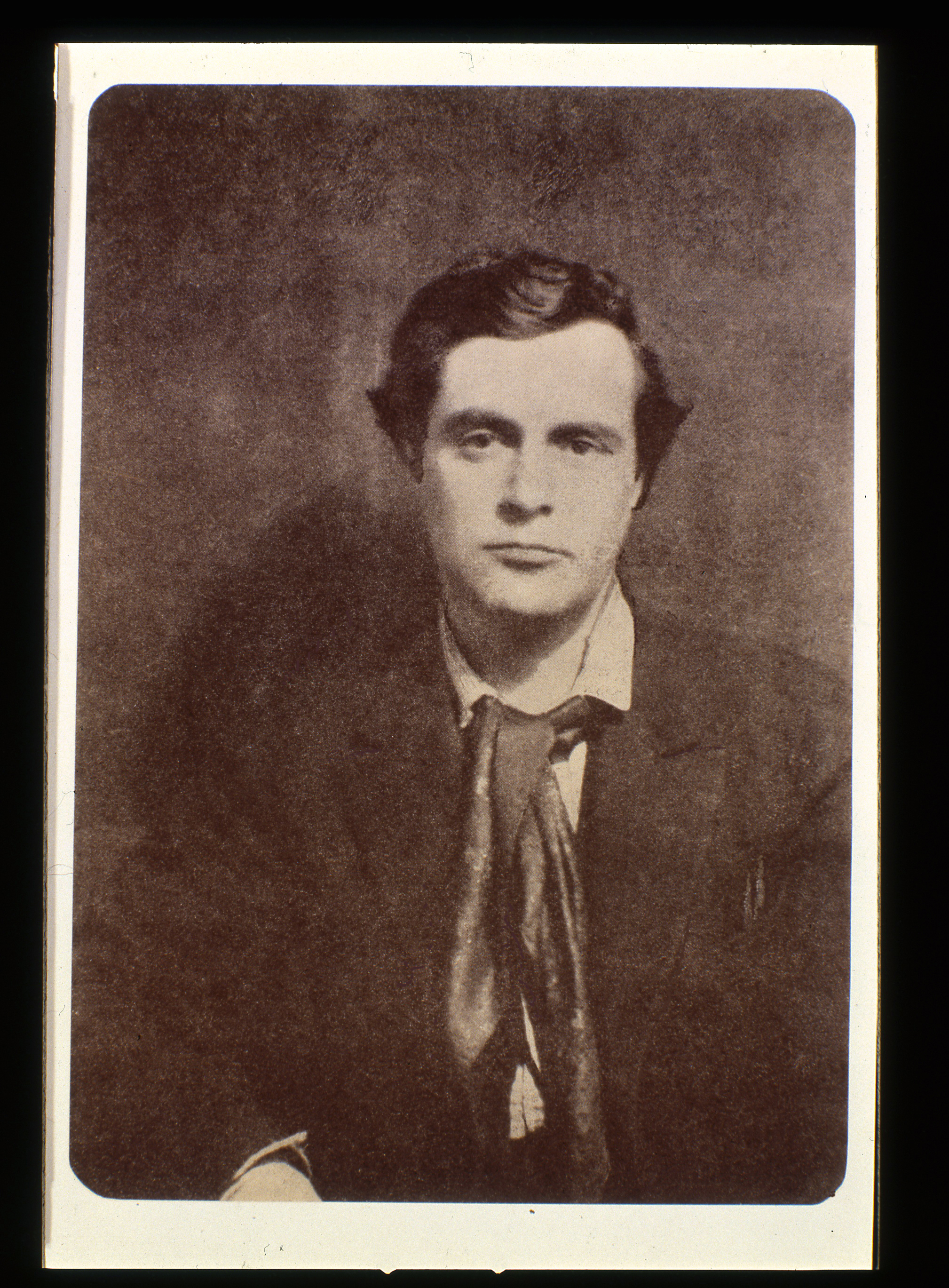

Foto: Amedeo Modigliani, 1914.

Venerdì 12 luglio 1884, alle ore 9, su di un grande tavolo di marmo nero nasceva a Livorno in via Roma 38, da Eugénie Garsin, Amedeo Clemente Modigliani. Esattamente 140 anni fa.

Foto: i genitori di Amedeo Modigliani, Eugenia (incinta di Amedeo) e Flaminio, Napoli, 1884.

Alle prime luci dell’alba dello stesso giorno, il padre di Amedeo, Flaminio Modigliani, strillando e svegliando bruscamente i propri figli, la giovane Margherita e i piccoli Giuseppe ed Emanuele, gli ordinava di raccogliere velocemente i beni più preziosi della famiglia per accatastarli immediatamente sul letto della madre. Anche i parenti venuti da Marsiglia, che alloggiavano al piano inferiore della casa furono coinvolti nel trambusto, Flaminio sapeva infatti che grazie ad una legge dell’epoca, non potevano essere sequestrati i beni sul letto di una partoriente.

Il piccolo Amedeo nasceva dunque lo stesso giorno in cui veniva notificato dagli ufficiali giudiziari il fallimento delle imprese di Flaminio Modigliani.

Foto: Modigliani a un anno e la sua tata.

Imprese in Sardegna, per lo più legno e carbone, che dopo un periodo di parziali successi, erano cadute sull’orlo del fallimento. Flaminio viveva quasi tutto l’anno in Sardegna, nella sua casa (ancora esistente) a Buggerru e si curava ben poco della famiglia; aveva sposato Eugénie senza particolare convinzione, interessato soprattutto ai rapporti commerciali che intratteneva per i suoi commerci con i Garsin di Marsiglia.

Amedeo iniziava la sua esistenza tra mille difficoltà: sequestri, debiti, delusioni e separazioni. Tutto era sulle spalle di Eugénie, i quattro figli, l’economia della casa, il lavoro e la ricostruzione di una nuova condizione e reputazione sociale. Otto giorni dopo la nascita, al piccolo Amedeo, come esigeva la tradizione ebraica, il mohel praticò la circoncisione. Amedeo entrò così a far parte della propria comunità nell’anno 5644 del calendario ebraico.

Furono anni difficili, ma Eugénie, grazie all’aiuto di alcuni amici, (Marco Alatri, Giuseppe Moro, padre Bettini), riuscì a fondare una piccola scuola privata. Ma l’aiuto più importante giunse dal professore Rodolfo Mondolfi, che sarà determinante nella vita di Eugénie e del piccolo Modigliani, soprattutto i figli del professore (Margherita e Umberto) saranno i primi compagni di Amedeo.

Nel suo famoso diario di famiglia Eugénie dice di Dedo (il vero soprannome di Modigliani) di soli due anni: “che ancora non è che un raggio di sole fatto bambino. Un po' viziato, un po' capriccioso, ma bellissimo”.

A soli cinque anni, il piccolo Amedeo sapeva già scrivere e leggere, aiutato dagli allievi della scuola della madre, ma soprattutto mostrò uno spiccato interesse per il disegno e la calligrafia, su alcuni suoi quaderni e taccuini appaiono degli scarabocchi che anticipano la sua predisposizione e i suoi esercizi nel simboleggiare facce e lettere della “M”.

Foto: Mobiletto Mondolfi.

Nell’estate del 1895 contrasse una pleurite. Eugénie così scrive nel suo diario: “Dedo ha avuto una pleurite molto grave e non mi sono ancora rimessa dalla paura. Il carattere del bambino non è ancora abbastanza formato perché possa dire adesso la mia opinione. I suoi modi sono quelli di un bimbo viziato che non manca d’intelligenza. Vedremo in seguito cosa c’è in questa crisalide. Forse un artista?”

Crescendo, Amedeo stringe una forte amicizia con Umberto Mondolfi, i due ragazzi erano inseparabili, vissero esperienze comuni e firmarono la prima opera d’arte (1896/7), decorando un vecchio scaffale. Amedeo aveva solo 12 anni.

Per tutta la vita Modigliani ricorderà di dover gran parte della propria cultura alla frequentazione della famiglia Mondolfi. Umberto più avanti diventerà uno dei fondatori del partito socialista, diventando poi sindaco di Livorno dal 1920 al 1922.

Foto: il professor Rodolfo Mondolfi.

Da adolescente passeggiava su lungomare di Livorno, con il nonno Issac, parlando di filosofia e religione; a 13 anni Amedeo entra a far parte ufficialmente della comunità ebraica, dimostrando la sua preparazione nella conoscenza della tradizione ebraica. Più avanti nelle sue opere, ed in particolare sul dorso di alcuni suoi quadri si ritroveranno a volte caratteri e segni ebraici o segni cabalistici, frutto di preoccupazioni metafisiche che tormentavano l’anima dell’artista livornese.

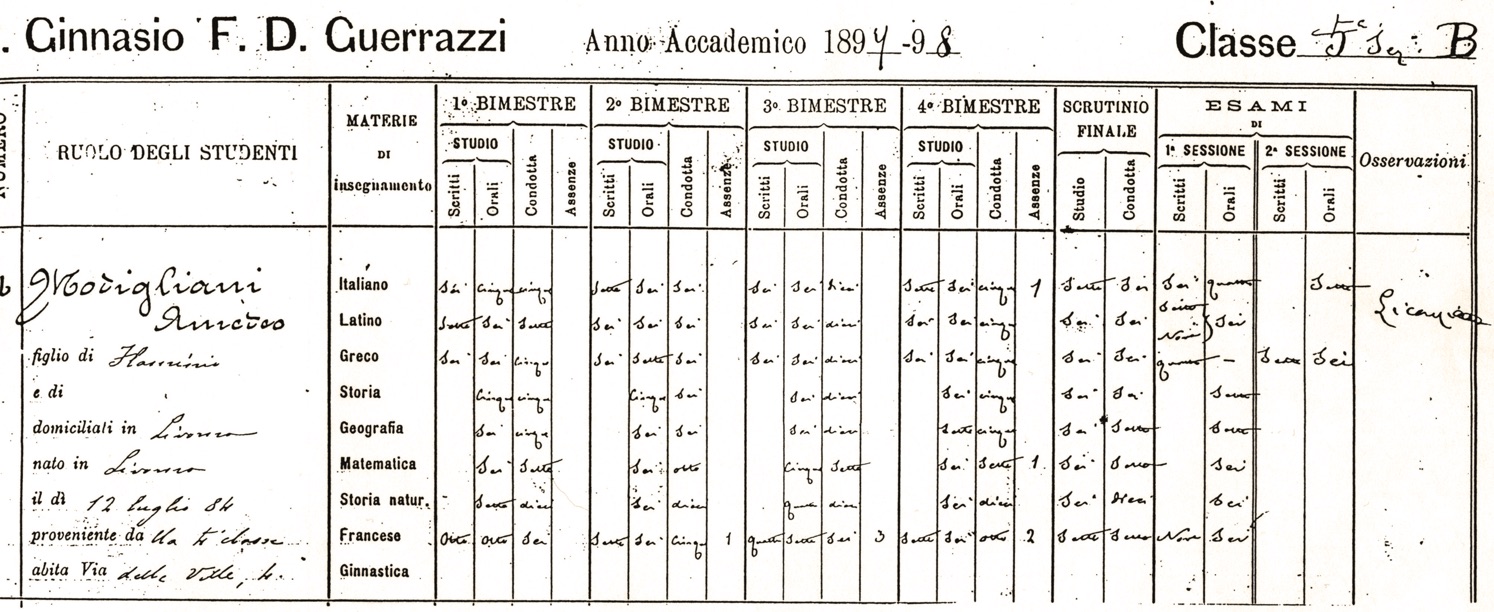

Amedeo frequentava a Livorno il liceo Guerrazzi con risultati mediocri: arrivava a mala pena alla sufficienza. Eugenie è preoccupata ma non può non riscontrare la passione del figlio nel disegno, e dopo aver superato gli esami con il “Minian”, Amedeo iniziò un corso di disegno. Lui si vedeva già pittore.

Foto: Livorno 1896, Liceo Guerrazzi, Modigliani è il quarto da destra.

Foto: pagella di Amedeo Modigliani, anno scolastico 1897-98, Liceo Ginnasio Guerrazzi.

Nel 1898 finalmente, facendo grandi sacrifici, Amedeo inizia a frequentare l’atelier del pittore Guglielmo Micheli.

Eugénie confida al suo diario “Dedo ha rinunciato agli studi, ormai fa solo pittura, ma ne fa tutto il giorno e tutti i giorni con un ardore così grande che mi stupisce e m’incanta. Se non è questo il modo per riuscire, allora non c’è niente da fare. Il suo professore è molto contento di lui. Da parte mia, non ci capisco niente, ma mi sembra che per aver studiato solo tre o quattro mesi non dipinga troppo male e disegni veramente bene”.

Nella scuola di Micheli, Modigliani impara a disegnare e dipingere, per lo più opere dal vero (marine, alberi, cavalli, in genere nature morte), viene influenzato dalle correnti macchiaiole toscane di cui lo stesso Micheli faceva parte, essendo allievo di Giovanni Fattori, considerato uno degli esponenti di punta del movimento artistico.

Foto: Giovanni Fattori, la signora Micheli e Amedeo Modigliani, Livorno, 1898.

Modigliani frequenta con passione e dedizione la scuola, ma non nasconde la sua inquietudine artistica, che presto sfocerà in una identità pittorica assolutamente personale che all’epoca si presentava grezza e imprecisa. Inquietudini confessate in diverse lettere al suo amico intimo Oscar Ghiglia, anch’egli allievo della scuola insieme a Manlio Martinelli, Gino Romiti e Renato Natali. Anche loro amici del giovane Modigliani.

Ma la pleurite e la tosse non danno tregua ad Amedeo, oscilla tra stati febbrili e momentanee guarigioni, la sua condizione di salute lo limita, più avanti negli anni dovrà abbandonare la scultura, sua prima passione artistica: fisicamente non ce la faceva e non poteva respirare le polveri che producevano le sue opere.

Sarà la pittura la modalità prevalente per rappresentare la sua arte.

Foto: cartolina scritta alla sorella Margherita. Notare gli accenni di disegni sul frontespizio. Pompei, 1901.

Foto: cartolina scritta alla sorella Margherita. Pompei, 1901.

Ancora una volta sarà Eugénie ad occuparsi di Dedo e programma un viaggio con il figlio alla scoperta dell’arte italiana e dei luoghi caldi e salubri per la sua salute. Un viaggio per il corpo ma soprattutto per l’anima del giovane pittore. Capri, Napoli, Roma, Firenze, Venezia saranno alcune delle tappe che formeranno la conoscenza culturale e artistica di Modigliani.

In questi soggiorni Modigliani, per la prima volta, conoscerà l’arte delle grandi collezioni italiane, visiterà i più importanti musei, ammirerà le bellezze delle piazze e delle chiese: ne verrà fortemente impressionato e condizionato, ai limiti del turbamento. Incontrerà letterati, pittori, artisti e intellettuali che avranno un grande peso nella sua formazione. Un viaggio dalle indescrivibili emozioni, pieno di stimolazioni e riflessioni che porterà Modigliani a lasciare Livorno. La sua convinzione era profonda: la propria arte, il proprio immaginario, addirittura la sua vita doveva cambiare radicalmente . La scelta cadrà per la scuola del nudo di Venezia, ma da lì a poco Modigliani lascerà l’Italia.

Nel 1906 Modigliani, con pochi soldi offerti dal fratello, lascia Livorno, destinazione Parigi.

In poco tempo Amedeo si integra nella città francese, vive a Montparnasse in una piccola pensione, quartiere malfamato ma abitato e frequentato da artisti e visionari di tutto il mondo. A Parigi si respira un’aria effervescente, piena di stimolazioni e di occasioni. Lui, bello, elegante, colto e raffinato con i suoi vestiti di fustagno, la sciarpa rossa e il suo borsalino è immediatamente notato, e ben presto far amicizia con la migliore gioventù che proprio a Parigi trovava l’humus creativo e culturale che incoraggiava le più audaci e dissacranti esperienze in tutti i campi della conoscenza e delle relazioni umane, scatenando dibattiti accesi sui grandi temi dell’arte, della filosofia, della politica.

Sono gli anni in cui nell’arte nella letteratura e nella poesia nascono le correnti artistiche che hanno segnato tutto il Novecento e che sono tutt’ora celebrate e rappresentate: il cubismo, il futurismo, il surrealismo e il dadaismo, l’astrattismo, il geometrico, l’industriale. Correnti artistiche e culturali nate nel grembo di un periodo storico eccezionale (il primo ventennio del 900) in cui la scienza, la filosofia, la psicoanalisi e l’industria esprimevano la loro forza nelle aggregazioni sociali e politiche di milioni di persone affamate di futuro, spensieratezza e di bellezza.

Il "Café du Dôme”, al n° 109 del boulevard du Montparnasse è il ristorante /bistrot dove s’incontrano tutti, Modigliani sta lì con i suoi amici: Max Jacob, Apollinaire, Foujita, Cocteau.

Foto: Le Dôme, Boulevard du Montparnasse, Parigi, 1920.

Soutine, Chagall, Salmon, Utrillo, Paschen, Leger e Picasso, con cui tesserà una amicizia contrastata e naturalmente, Kiki, la regina di Montparnasse, la modella che tutti volevano, spregiudicata e sensuale, amante di grandi artisti, fotografi e romanzieri.

Foto: Kiki di Montparnasse.

Ma soprattutto a Parigi incontra Jeanne, sua musa ispiratrice, amante, moglie e infine madre della sua unica figlia.

Jeanne Hebutérne, giovane pittrice francese, non altissima, magra, dai grandi occhi a mandorla appariva riservata e malinconica, il suo sguardo era romantico e dolce.

Studiava all’accademia Colarossi, dove incontrò Amedeo durante i festeggiamenti del Capodanno del 1916. Lei stava preparando il concorso per l’ammissione all’Accademia delle Belle Arti. I colleghi di corso l’avevano nominata “Noix de Coco" (Noce di Cocco) a causa delle lunghe trecce castane che contrastavano il candore della pelle. Quella notte fu amore immediato e assoluto.

Jeanne condivide tutto: l’amore, la malattia, la pittura la povertà. Posa per il suo amato che gli dedica alcuni dei suoi quadri più famosi, lo assiste e lo perdona durante i frequenti deliri del pittore procurati e dalla febbre a dall’alcool; partorisce la sua unica figlia che prenderà il proprio nome, Jeanne e infine morirà suicida, gettandosi dalla finestra il giorno dopo della morte di Amedeo Modigliani (25 Gennaio1920). Con lei muore anche il bimbo di otto mesi che portava in grembo. Dovrà passare del tempo affinché, grazie all’impegno di alcuni amici della sfortunata coppia, si riuscì, dopo lunghe battaglie burocratiche e familiari (la famiglia originaria di Jeanne, cattolica osservante fu sempre contraria all’unione con Modigliani) ad unificare le tombe nel cimitero Père-Lachaise di Parigi, dove tutt’ora i due artisti giacciono.

Foto: lapide sulla tomba dI Jeanne e Amedeo al cimitero Père-Lachaise di Parigi.

Il cinema, la letteratura, la musica hanno reso omaggio a questa straordinaria storia d’amore, raccontando il sacrificio estremo di questa giovane donna che per amore contrastò la sua famiglia e le regole borghesi del tempo.

Nel 1907, Amedeo visita l’Esposizione Nazionale di Parigi, e viene catturato e impressionato e successivamente contaminato dalla presenza, per la prima volta in Europa dell’arte africana. La purezza delle linee, i colli allungati, la scelta dei materiali, l’intensità ancestrale dei manufatti colpiscono l’immaginario di Modigliani. Le opere, portate in Francia dai grandi viaggiatori risultarono straordinarie agli occhi degli europei e degli artisti che visitarono l’Esposizione: avevano un fascino antico e allo stesso tempo risultavano moderne e contemporanee.

Modigliani, così anche altri grandi artisti dell’epoca, uno tra tutti, Picasso, viene influenzato da questa forma espressiva, sincera e profonda e perfeziona il suo approccio creativo, in cui cultura, visione artistica, tecnica e radici sociali si fondono, generando un approccio originale all’arte, che rimarrà immutabile nel tempo. Tale influenza stilistica e culturale sarà visibile nelle sculture del maestro livornese.

Nelle sculture delle Cariatidi, Modigliani riesce a realizzare una sintesi culturale e artistica straordinaria: i riferimenti alla tradizione classica si intrecciano con la contaminazione africana, generando un’opera scultorea dalle linee definite, raggiungendo una purezza stilistica unica nel suo genere.

Foto: La Ruche, 1909, Amedeo Modigliani con la scultura in corso di realizzazione.

I volti allungati e precisi, i colli lunghi la scelta dei materiali poveri rendono visionaria l’opera e intellettualmente evoluta, paradossalmente internazionale. Sarà, forse per questa caratteristica che Modigliani viene riconosciuto e apprezzato dai popoli orientali: 100 anni fa lui scolpiva nelle sue Cariatidi gli occhi a mandorla.

Non c’è dubbio, tuttavia, Costantin Brancusi fu per Amedeo un maestro di scultura. Brancusi, esule anche lui a Parigi dalla Romania, fu influenzato dalla cultura e dall’arte africana e condivise con Modigliani una parte della sua esperienza artistica, I due artisti, sebbene Brancusi, più grande di Amedeo, furono legati da una passione artistica speciale, entrambi catturati dall’uso della pietra per le loro opere.

Ma Amedeo dovette per motivi respiratori abbandonare la scultura e divenne il pittore che conosciamo.

Paule Alexandre, suo amico e mentore l’ospitò per qualche tempo in una struttura che il Comune di Parigi aveva affittato a Paule (Al Delta), una sorta di casa in cui i diversi artisti potevano lavorare senza sostenerne i costi. Al Delta, Amedeo conosce Brancusi e altri importanti artisti; Paule fu vero amico e spesso sostenne Modigliani pagando di tasca propria gli affitti e i pranzi e le cene che consumava da Rosalie, osteria gestita da una italiana dove con poco molti artisti mangiavano.

Foto: trasloco dal 7 di rue du Delta di Place Dancourt. Sul carro Paul Alexandre. Parigi, 5 luglio 1913.

La sua arte prende corpo e identità.

In quegli anni in cui l’arte metteva in discussione sé stessa con l’affermazione del cubismo, del surrealismo, dell’astrattismo e con un approccio concettuale alla pittura sempre più marcato, Modigliani dipinge i volti legandosi alla tradizione rinascimentale italiana, che tanto ha condizionato e influenzato l’arte di tutto il mondo.

Le sue opere rappresentano le figure umane, prevalentemente il femmineo, diventando nel tempo uno dei maggiori interpreti della pittura erotica, già espressa da Tiziano, da Giorgione, da Goya e da Manet e successivamente da tanti altri: Modigliani interpreta il femmineo in modo intenso e intimo, dipinge le sue donne con la testa reclinata, all’interno di una prospettiva piatta e in molte circostanze con gli occhi chiusi o opachi, i colori sono intensi e carichi, le pennellate spesse e materiche.

La figura femminile viene esaltata e sublimata, nell’esprimere la sua potenza sensuale e psicologica nel rapporto empatico con l’osservatore. I nudi di Modigliani sono tra le opere più costose e ricercate a livello internazionale. Il suo rapporto con il mondo femminile fu eccezionale e profondo, una relazione psicologica in cui l’arte del pittore livornese riesce a cogliere l’essenza umana della donna ritratta e la rappresenta in tutta la sua forza interiore: “quando conoscerò la tua anima dipingerò i tuoi occhi”.

Le sue opere ritraggono persone semplici, modelle, intellettuali, amici e donne e uomini benestanti: tutti interpretati con uno stile inconfondibile in cui la figura è colta nel suo atteggiamento intimo e privato. I quadri non sono grandi e spesso le tele sono usate riproducendo pentimenti di opere cancellate e ricoperte dal bianco di titanio (pigmento che già dai primi anni del ‘900 gli artisti usavano per far riflettere meglio i colori); i quadri più grandi (116cm) sono dedicati ai nudi. Modigliani non si poteva premettere tele di grandi dimensioni, né di altissima qualità, anche i colori venivano annacquati e diluiti, ciononostante il rosso usato nei suoi quadri è diventato nel tempo un elemento di riconoscibilità, tanto da essere definito “rosso Modigliani”.

La sua vita fu difficile, piena di stenti e sacrifici. La sua arte non trovava acquirenti, né collezionisti: non vendeva! Era povero e spesso disperato, oscillando tra attacchi di tosse e ubriacature.

Foto: Paul Guillaume all'interno dell'atelier da lui affittato per Amedeo Modigliani in rue Ravignan, Montparnasse 1915.

Zborowski e Guillaume, rispettivamente suo collezionista e gallerista cercarono di spingere il giovane artista italiano nel mercato francese ed europeo, ma i risultati furono modesti. Negli anni soprattutto Zborowski diventò uno dei maggiori collezionisti di opere di Modigliani al mondo, accumulando un notevole patrimonio economico e finanziario. Durante la guerra Guillaume e Modigliani sono a Nizza in cerca di compratori e riescono a concludere qualche piccolo affare.

Foto: Leopold Zborowski nell'appartamento di rue Joseph Bara a Parigi.

Beatrice Hastings, giornalista e critica d’arte inglese riuscì a portare Modigliani a Londra, ma l’accoglienza fu tiepida. Beatrice fu amante di Amedeo, i due si amarono intensamente, ma il loro rapporto risultò malato e inquinato dai continui scontri e litigi. Ciononostante, Beatrice lo aiutò ad inserirsi nella intellighenzia parigina e nei salotti culturali dell’epoca.

Foto: Beatrice Hastings ripresa da Man Ray.

Modigliani non riuscì mai, in vita, a realizzare una propria mostra personale, né a pubblicare un suo catalogo. L’unica sua mostra parigina fu chiusa dalla gendarmeria dopo soltanto qualche ora dalla sua inaugurazione: il manifesto della mostra ritraeva una donna nuda e fu considerato uno scandalo al pudore. Il biglietto d’invito presentava un nudo in piedi con la dicitura “Mostra di pittura e disegni di Modigliani dal 3 al 30 dicembre 1917”. La mostra si sarebbe svolta nella nota galleria di Berthe Weill, al 50 di rue Taitbout, organizzata dal mercante d’arte Zborowski. Ci fu confusione e trambusto, molti curiosi attratti dalla locandina si accalcarono davanti alla galleria, ma per Modigliani fu tragedia.

Foto: Amedeo Modigliani, locandina della prima esposizione di Modigliani, 1917 Parigi.

Oggi le opere di Modigliani sono esposte nei più grandi e famosi musei del mondo, la loro quotazione di mercato è impressionante. Modigliani si colloca tra gli artisti più cari a livello internazionale; una delle sue opere di nudo è stata recentemente battuta all’asta da Christie’s di New York a 170 milioni di dollari. Amedeo ha prodotto circa 337 opere conosciute (catalogo Ceroni), la maggior parte di esse sono di proprietà di ebrei americani, l’Italia detiene, compresi alcuni privati soltanto 24 opere e tutt’ora non è riuscita, attraverso le diverse istituzioni culturali pubbliche, a determinare una oggettiva procedura di autenticazione delle opere del maestro livornese, né a certificare le numerose opere rinvenute a vario titolo dopo la sua morte. Tale lacuna ha di fatto permesso, in assenza di una fondazione familiare, il moltiplicarsi di certificazioni, prodotte da diversi critici d’arte italiani e stranieri, non sempre attendibili, ma corrispondenti ad un mercato speculativo alla ricerca di grandi affari, data l’importanza, ormai oggettiva della pittura di Modigliani.

Le opere di Modigliani sono purtroppo tormentate dai falsi. Dai famosi scandali delle teste dell’84 sino alle recenti dispute, ancora non risolte, sulle opere esposte a Palazzo Ducale di Genova nel 2017. In realtà, oggi, è quasi impossibile organizzare una mostra di opere autentiche di Modigliani: sono necessari milioni di euro e anni di lavoro e accordi diplomatici complessi tra musei di tutto il mondo. La tecnologia può supplire a questa mancanza, non è ovviamente la stessa cosa di essere di fronte ad un capolavoro, che peraltro è sempre visitabile nei luoghi deputati, ma il virtuale, l’immersivo l’uso della luce le proiezioni e le loro spettacolarizzazioni oggettivamente svolgono un ruolo, in cui l’esperienza diventa la cifra comunicativa di un rinnovato e contemporaneo sistema di fruizione dell’arte riprodotta, rendendo l’evento divulgativo e aperto a tutti. D’altronde fu proprio il filosofo Walter Benjamin che sin dal 1932, nel suo famoso trattato “L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità” teorizzò quanto già da molti anni sta accadendo attraverso il rapporto tra arte e tecnologia. Oggi addirittura la pittura digitale è diventata un fenomeno, che sta interessando la critica dell’arte, il collezionismo, il mercato.

Modigliani muore il 24 gennaio 1920, povero e solo, il giorno dopo Jeanne, sua moglie, già madre, si getta dal quarto piano uccidendosi.

In questi mesi in diversi Paesi si celebreranno i 140 dalla nascita di Modigliani, Parigi gli dedicherà una grande mostra. Per l’Italia al momento non è previsto nulla.

Noi dell’Istituto Amedeo Modigliani, associazione no profit, impegnata da oltre 20 anni nella divulgazione della vita e delle opere di Modigliani, abbiamo organizzato una mostra esperienziale dal titolo “MODIGLIANI L’ARTISTA ITALIANO”, che è stata inaugurata il 12 luglio all’interno dello spettacolare ex Mercato Storico di Siracusa, esattamente dopo 140 anni dalla sua nascita.

Modigliani è stato descritto in tanti modi: maledetto, principe, trasgressivo, è stato simbolo e icona della stagione bohémien in cui migliaia di artisti e intellettuali provenienti da più parti del mondo si sono raccolti a Parigi che per alcuni anni è stata la culla dell’intellighenzia mondiale. Tutto poi finì con la Prima guerra mondiale.

Tanti hanno cercato di definire l’arte di Modigliani, tanti hanno cercato d’inserire questo grande artista in una corrente o movimento artistico e culturale ma lui rimarrà sempre UN ARTISTA SENZA MAESTRI, UN MAESTRO SENZA ALLIEVI.

In tema di decreto legge 92 del 4 luglio 2024 “Carcere Sicuro” si veda anche D.L. 92/2024 “Carcere Sicuro”, note sparse ad una prima lettura: nulla di straordinario, poco di necessario, scarsamente urgente di Ezio Romano, pubblicato il 9 luglio 2024.

Il decreto legge 4 luglio 2024 n. 92 “Carcere sicuro” e le attese del mondo penitenziario

di Fabio Gianfilippi

Sommario: 1. Una premessa sul contesto di gravissime criticità in cui versano gli istituti penitenziari - 2. Le nuove assunzioni di personale, una buona notizia - 3. Le novità in tema di liberazione anticipata: criticità e rischi - 4. L’incremento nel numero delle telefonate dei detenuti: un problema di fonti - 5. Il punto e virgola nel 41-bis e la giustizia riparativa - 6. L’albo delle strutture residenziali e le difficoltà di reinserimento sociale. - 7. La semplificazione del “rito semplificato” ex art. 678 co. 1-ter ord. penit.

1. Una premessa sul contesto di gravissime criticità in cui versano gli istituti penitenziari.

Il 4 luglio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 92, varato dal Governo e comunicato con il nome di “Carcere sicuro”, in vigore dal 5 luglio 2024. Si legge nei “ritenuti” che precedono l’articolato che, tra l’altro, è stata considerata la straordinaria necessità ed urgenza, essenziali per giustificare l’uso dello strumento prescelto, in interventi relativi all’incremento del personale che opera negli istituti penitenziari, volti ad un loro miglior funzionamento, e in disposizioni della legge penitenziaria con finalità di razionalizzazione di alcuni benefici e regole di trattamento e di semplificazione delle procedure di concessione.

In effetti all’interno del decreto-legge si leggono anche disposizioni di tipo diverso, in materia di giustizia civile e penale, che esulano dal perimetro penitenziario e che non saranno considerate nel breve commento che segue.

Il mondo penitenziario affronta da tempo una condizione di crisi strutturale che, più volte segnalata anche dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con gravi condanne nei confronti del nostro Paese, ha visto nel tempo susseguirsi tentativi di riforme, con esiti parziali rispetto agli obbiettivi immaginati, ed interventi più o meno emergenziali, volti a tamponare, soltanto a tratti, le condizioni di sovraffollamento grave delle strutture.

Dall’inizio dell’anno si è inoltre registrato un numero elevatissimo di suicidi tra le persone detenute, indice di un malessere diffuso che, pur nella necessità di differenziare le situazioni personali, tutte diverse, lascia chi si occupa di carcere di fronte ad un senso di condiviso scoramento.

Agli occhi del magistrato di sorveglianza, che entra periodicamente in carcere e parla con gli operatori penitenziari e con tante persone detenute, appaiono infinite necessità e tante possibili strade per migliorare la quotidianità penitenziaria. Più di ogni altra prospettiva tecnica, sembra però urgente intervenire per ridurre la distanza tra interno ed esterno, tra i detenuti e le famiglie sui territori, e per instaurare un rinnovato patto di fiducia tra persone in esecuzione penale e istituzioni, che ritrovi nell’art. 27 co. 3 Cost. il faro cui guardare, pur nelle difficoltà quotidiane.

Se infatti prevale un sentimento di resa, rispetto a condizioni di invivibilità cui si sa che nessuno metterà mano, se prevale l’idea che le risposte delle istituzioni tarderanno ad arrivare e saranno di tipo burocratico, se i contatti con gli operatori si fanno mera occasione per mettere in ordine moduli, il carcere diviene uno spazio oscuro e opprimente, dove l’aria è irrespirabile e non si è più in grado di discernere con lucidità se vi sono strade sicure per sopravvivergli.

In questa temperie il decreto-legge è stato lungamente atteso, richiesto da più parti e accompagnato da una significativa attenzione mediatica, quanto meno in rapporto al consueto generale disinteresse che si riscontra quando si parla del mondo del carcere. Presentato da alcuni mezzi di comunicazione come un tentativo di risposta a quei drammatici problemi che sopra si enunciavano, si offre al lettore come un intervento normativo decisamente diverso, che risponde ad alcune necessità del carcere, ma che non sembra poter incidere sulla situazione gravissima in cui il mondo penitenziario si trova, o almeno non poterlo fare in tempi rapidi, come la stagione estiva, tra le più crudeli dell’anno dal punto di vista intramurario, consiglierebbe.

2. Le nuove assunzioni di personale, una buona notizia.

I primi 4 articoli del decreto-legge sono dedicati alla previsione di incrementi significativi nelle assunzioni nel Corpo di Polizia penitenziaria, nonché tra i dirigenti penitenziari, ed ancora prevedono lo scorrimento di graduatorie per vice commissario e vice ispettore di Polizia penitenziaria, con la medesima finalità, e dettano disposizioni in materia di formazione degli agenti.

Chi frequenta gli istituti penitenziari sa bene quanto gravi siano le scoperture di personale di Polizia penitenziaria e quanto di frequente si impongano turni di lavoro davvero estenuanti e sacrifici personali che vanno ben al di là dell’ordinario, soprattutto in contesti in cui sovraffollamento e condizioni degradate delle strutture saturano di tensione la quotidianità penitenziaria. Dunque sembrano una buona notizia questi incrementi che, tuttavia, non riguardano, almeno in questa sede, anche altre figure professionali gravemente carenti, eppure insostituibili. Ci si riferisce agli operatori giuridico – pedagogici, ma anche agli psicologi e ai mediatori culturali. Figure queste che, ove maggiormente presenti, potrebbero contribuire in modo sensibile al miglior vivere all’interno delle strutture, a beneficio dell’intera comunità penitenziaria.

Allo stesso modo, dove l’art. 4 prevede, per comprensibili esigenze di accelerazione nell’arrivo sul campo dei nuovi agenti, una riduzione della durata della formazione fino ad un minimo portato a soli tre mesi, si comprende bene la finalità, ma ciò rischia di pregiudicare una fase delicatissima in cui si formano lavoratori cui si consegna un’opera fondamentale come quella della gestione della quotidianità delle persone detenute e l’incontro con i loro bisogni. Molte volte si è ben detto come la formazione della Polizia penitenziaria sia un momento cruciale, ma ciò non può che accadere in un tempo congruo, sol che si sia davvero consapevoli che non sono tanto i numeri a fare la differenza in un servizio, soprattutto impegnativo e umanissimo, come quello di cui parliamo, ma la preparazione umana e professionale di chi lo rende.

3. Le novità in tema di liberazione anticipata: criticità e rischi.

Una particolare centralità hanno gli interventi in materia di liberazione anticipata contenuti nell’art. 5 del decreto-legge. In questi mesi si erano evocati, proprio al fine di ridurre il problema del sovraffollamento, provvedimenti normativi volti ad incrementare il numero di giorni concedibili per ogni semestre di pena espiata, passandoli dagli attuali quarantacinque a sessanta, o addirittura a settantacinque. Nulla di tutto ciò è considerato nel decreto-legge che, piuttosto, interviene modificando le modalità e le tempistiche per l’ottenimento del beneficio, con dichiarati scopi di semplificazione e di maggior chiarezza nei confronti dei destinatari. Sotto questo profilo una sommaria lettura del complesso intervento non sembra consentire univoci pronostici di successo né rispetto al primo, né rispetto al secondo degli obbiettivi che ci si prefiggeva.

Nell’art. 656 cod. proc. pen. si introduce, in un nuovo co. 10-bis, la previsione che impone al pubblico ministero, al momento dell’emissione dell’ordine di esecuzione, di completarlo con uno specchietto, ad uso del condannato, nel quale sia già quantificata semestre per semestre la riduzione di pena che potrà essergli riconosciuta, in funzione della partecipazione al trattamento eventualmente dimostrata. Nulla dunque viene automaticamente concesso al condannato, ma gli si consente di prefigurarsi gli effetti positivi di una sua condotta improntata al rispetto delle regole e alla cooperazione al trattamento. In effetti, chi frequenta il carcere sa che questo genere di calcolo è tra le prime rassicuranti operazioni che ogni condannato fa per sé. Indubbiamente utile è però che ciò possa leggersi in modo tecnico, ma è evidente come il nuovo testo imponga un onere molto serio alle Procure della Repubblica, anche in considerazione della necessità di rivedere il computo al sopravvenire abituale di provvedimenti di cumulo, che tengano conto di frammenti eventuali di presofferto, o al riconoscimento di periodi di fungibilità. La disposizione, per altro, non dice se questo specchietto promemoria debba essere redatto anche per tutti gli ordini di esecuzione già emessi, in assenza di una norma di diritto intertemporale. Certamente ciò dovrà accadere, comunque, almeno alla prima modifica degli stessi, per qualsiasi ragione.

Ciò che cambia più sensibilmente è però che si passerà da un regime di concessione della liberazione anticipata sostanzialmente a istanza di parte, ad una residualità di tale opzione, in favore di una concessione d’ufficio che dovrebbe avvenire, da parte del magistrato di sorveglianza, o in corrispondenza di una istanza di misura alternativa o di altro beneficio penitenziario, o in prossimità del fine pena. Soltanto in questi momenti il magistrato di sorveglianza dovrà valutare se effettivamente nei semestri maturati sino a quel punto l’interessato abbia partecipato all’opera rieducativa condotta nei suoi confronti, cristallizzando l’accoglimento, o il rigetto, in relazione a uno o più semestri, sempre salvo il reclamo al Tribunale di sorveglianza. Sino a quel punto il condannato non avrà dunque alcuna certezza che il fine pena sperato si stia avvicinando effettivamente. Permane in una condizione di attesa, e di fatto perde quella relazione periodica con il magistrato di sorveglianza, che gli consente di vedersi riconosciuto che sta camminando su una buona strada intramuraria.

Residua la possibilità di chiedere la valutazione al magistrato di sorveglianza, anche a prescindere dai momenti indicati, ma con l’obbligo di illustrare l’interesse particolare ad ottenere la liberazione anticipata, a pena di inammissibilità. Nella Relazione accompagnatoria per i lavori del Senato si fa a questo proposito l’esempio dello scorporo del cumulo, rispetto al quale aver interamente espiato le quote di pena legate a reati di 4-bis, anche mediante la concessa liberazione anticipata, comporta conseguenze che legittimerebbero la richiesta dell’interessato. In effetti nella legge penitenziaria sono previsti effetti importanti, anche in materia di colloqui visivi e telefonici, e non solo di accesso ai benefici penitenziari, in relazione alle diverse tipologie di reato in espiazione, con conseguente interesse del condannato ad ottenere al più presto la decisione da parte del magistrato di sorveglianza.

Tanto nel caso di valutazione officiosa legata all’accesso alle misure alternative, quanto in quella collegata al fine pena, è prevista una finestra di novanta giorni antecedenti al momento in cui matura la quota di pena o la data del fine pena (al netto degli sconti di pena, ove meritati) in cui davanti al magistrato di sorveglianza si incardina la procedura per la valutazione della liberazione anticipata. Si tratta di uno spazio assai breve, in cui al di là dei vari possibili intoppi istruttori, è probabile che una decisione intervenga a ridosso della data sperata, o più probabilmente dopo.

Rispetto alle misure alternative, comunque, l’avvenuta concessione anche tempestiva non potrà significare certezza della fissazione di una udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza nelle stesse tempistiche, poiché ordinariamente quegli uffici sono specialmente gravati, e trascorreranno molti mesi in più prima di poter trattare in udienza l’istanza. Nel caso del fine pena, invece, si porrà il problema sia di un provvedimento che giunge più lentamente del previsto, e costringe dunque il condannato a permanere in carcere più del dovuto, sia di un accoglimento soltanto parziale da parte del magistrato di sorveglianza, che quindi legittimamente stabilizza un fine pena più lungo. In questo caso le tempistiche di un eventuale reclamo dinanzi al Tribunale di sorveglianza, anche in caso di successivo accoglimento, con ragionevole certezza potranno consumare un tempo molto lungo e tradursi, nuovamente, in un prolungamento non dovuto del fine pena.

Nel nuovo meccanismo immaginato, in sostanza, l’individuazione di momenti particolari in cui concentrare le valutazioni officiose sulla liberazione anticipata, sembra avere almeno due effetti deteriori per l’utenza. Il primo è di ordine pratico, potendo determinarsi con maggior facilità ritardi di definizione che incidano in concreto sulle posizioni giuridiche dei condannati. Il secondo è nella sostanziale vanificazione dell’effetto psicologico di rafforzamento dei propositi che le periodiche valutazioni positive hanno sin qui prodotto sulle persone detenute, quale sprone ad una condotta partecipativa. Con la nuova disciplina, per molti anni, chi ha pene lunghe, potrebbe non vedere più provvedimenti concessivi, anche a fronte di condotte partecipative. Sembra poca cosa, ma in carcere tutto il poco è essenziale.

È d’altra parte un po’ come se, in un percorso scolastico, si omettessero pagelle quadrimestrali e di fine anno per un quinquennio, chiedendo agli studenti di attendere l’esame finale, al cui esito tutto è rimesso. Non gli si consente così di comprendere bene cosa si vuole da loro e di correggere effettivamente i loro comportamenti, in vista di successive, più favorevoli valutazioni.

Può immaginarsi che, comunque, le istanze degli interessati e dei difensori resteranno copiose, soprattutto nell’approssimarsi di momenti esiziali per la vita del condannato, e in vista del fine pena, e che si svilupperà un contenzioso non facile sul confine dell’interesse dello stesso ad ottenere comunque una valutazione. In definitiva, quindi, non è detto che l’intervento normativo si traduca, anche per questa ragione, in una riduzione del carico di lavoro degli uffici di sorveglianza. Certamente residua poi la possibilità di interpretare la nozione di interesse, indicata dalla norma, in senso largo, considerandola integrata già dal vantaggio di aver ottenuto una risposta certa da parte del magistrato di sorveglianza. Si tratta probabilmente di una soluzione consentita dalla disposizione, con l’effetto di ridurre però al minimo l’impatto del novum normativo.

Permane, comunque, un rilevante contrasto tra il nuovo art. 54 co. 2 e il 69 bis co. 4. Il primo indica come necessaria la comunicazione al pm dell’esecuzione soltanto dei provvedimenti di mancata concessione o di revoca del beneficio, mentre il secondo non manca di indicare la necessità di comunicare al pm, ai fini dell’impugnazione, il provvedimento di concessione del beneficio. In effetti non appare ragionevole che il provvedimento concessivo non sia comunicato al pm dell’esecuzione, poiché la nuova legge non prevede alcun automatismo positivo e il nuovo art. 656 co. 10-bis espressamente subordina la riduzione della pena al riconoscimento della meritevolezza del beneficio. In sostanza il pm dell’esecuzione dovrebbe sempre essere notiziato, al fine di aggiornare il fine pena effettivo del condannato. In mancanza di una riforma del punto in sede di conversione, si corre il rischio di accrescere le incertezze, e di indurre il pm ad una stasi non legittima oppure a procedere, erroneamente, considerando un fine pena più breve di quello che il magistrato di sorveglianza ha effettivamente ritenuto, all’esito della valutazione sulla partecipazione al trattamento del condannato.

Manca nel nuovo testo ogni riferimento di diritto intertemporale. La liberazione anticipata è considerata dalla legge penitenziaria tra le misure alternative alla detenzione. Sembra derivarne perciò l’applicabilità del principio di cui alla sent. Corte Cost. 32/2020 per le previsioni che incidano negativamente sui requisiti di accesso. Nel caso che ci occupa sembra potersi dire che la riduzione dei momenti di accesso, con i rischi sopra paventati, configurino un deterioramento delle posizioni degli interessati. Può dunque ipotizzarsi che i procedimenti già pendenti possano giungere secondo la vecchia normativa a definizione.

Un effetto immediato, poiché di natura meramente processuale, potrà invece subito trovare applicazione, ed è quello della scomparsa del parere preventivo al pm di cui al vecchio art. 69-bis co. 2. Si tratta di una indubbia semplificazione, che contribuisce positivamente a ridurre l’aggravio sugli uffici di sorveglianza e anche sulle Procure, cui spetta comunque la facoltà di impugnazione del provvedimento non condiviso.

Dalla modifica dell’art. 69-bis sul punto deriva la scomparsa del parere del pm anche in sede di valutazione sull’esecuzione domiciliare dell’ultima parte della pena detentiva. Si tratta di un effetto forse non considerato, visto che l’art. 1 co. 5 della Legge 199/2010 avrebbe dovuto essere opportunamente modificato, eliminando un riferimento oggi rimasto privo di significato ad un termine più breve di attesa del parere del pm (non quindici, ma soltanto cinque giorni).

Il decreto-legge infine prevede in sei mesi modifiche del regolamento di esecuzione volte a uniformare profili procedimentali contenuti in quel testo, indicando inoltre l’onere a carico delle direzioni degli istituti penitenziari di comunicazione agli uffici di sorveglianza degli elementi necessari alla valutazione, nei momenti topici sopra indicati. Resta da chiedersi cosa accada però già da oggi e sino a queste modifiche, non essendo in condizione gli uffici di sorveglianza di provvedere da soli a monitorare l’approssimarsi del fine pena (virtuale) dei condannati.

Il regolamento di esecuzione, datato al 2000, ha da tempo bisogno di ampi rimaneggiamenti. La Commissione Ruotolo per l’innovazione del sistema penitenziario ne aveva ipotizzato, nel 2021, una ampia revisione. L’occasione potrebbe essere proficua per immaginare di riprendere in mano quei lavori.

Il complesso quadro di modifiche in materia di liberazione anticipata non sembra dunque esente da criticità. Si tratta, d’altra parte, di uno strumento cruciale per lo sviluppo di percorsi trattamentali prudenti e orientati alla risocializzazione. Rispetto ai ritardi cui la magistratura di sorveglianza va incontro per l’enorme mole di lavoro che grava sui suoi uffici, potrebbe darsi una più sicura soluzione in un robusto incremento degli organici, soprattutto amministrativi, che sarebbe in grado di consentire un disbrigo migliore degli affari e di rispondere, in questo modo, più efficacemente alla domanda di risposte individualizzate, che proviene dal mondo penitenziario.

4. L’incremento nel numero delle telefonate dei detenuti: un problema di fonti.

L’art. 6 del decreto-legge richiama ancora una volta una modifica necessaria del regolamento di esecuzione, concedendo sei mesi per provvedere, al fine di ampliare il numero delle conversazioni telefoniche autorizzabili (art. 39 reg. es.), parificandole nel numero ai colloqui visivi autorizzabili (art. 37 reg. es.). Fino all’adozione delle modifiche, si consente alle direzioni di autorizzare le telefonate oltre i limiti di legge.

Secondo questo testo, dunque, il numero di telefonate per i detenuti per reati diversi dall’art. 4-bis ord. penit. cui si applichi il regime ostativo del comma 1, potranno fruire di sei telefonate al mese, e gli altri detenuti di quattro telefonate al mese.

In realtà, nel tempo del COVID telefonate e videocolloqui sono state incrementate con disposizioni emergenziali in numero di gran lunga superiore. Una soluzione che ha contribuito certamente ad alleviare, almeno in parte, il senso di profondo isolamento emotivo che sempre accompagna la detenzione, ma che si era fatto insopportabile in quei tempi drammatici.

Con l’art. 2-quinquies della legge 70/2020, di conversione in legge dei decreti-legge 28 e 29, si è però introdotta una disciplina non legata al COVID, che aumenta significativamente il numero di colloqui telefonici e lo fa direttamente con il testo di normazione primaria, seppur incidendo sull’art. 39 del regolamento di esecuzione, di fatto nobilitando la fonte. Si dispone dunque la cessazione di efficacia dell’art. 39 co. 3 reg. es., prevedendo che la corrispondenza telefonica per i detenuti non per reati di cui all’art. 4-bis, possa essere persino quotidiana se si svolge con figli minori o con familiari ricoverati in ospedale. Quanto ai detenuti per reati di cui all’art. 4-bis co. 1 l’autorizzazione ai colloqui telefonici viene portata a non più di uno a settimana. Con la sent. 85/2024 la Corte ha per altro modificato in senso ampliativo la disposizione, prevedendo che il limite dei colloqui non si applichi per i detenuti per reati di cui all’art. 4-bis co. 1 per i quali non si applichi neppure il divieto dei benefici ivi previsto (ad esempio i collaboratori ex art. 58-ter ord. penit.).

La previsione del decreto-legge appare quindi specialmente problematica. Sembrerebbe determinare una modifica di fatto peggiorativa, riducendo, invece che ampliando, il numero dei colloqui telefonici per tutte le categorie di condannati, essendo forse mancato un adeguato coordinamento con la previsione contenuta nell’art. 2-quinquies della legge 70/2020. Ad esempio si ritornerebbe a quattro telefonate mensili (anche nei mesi che hanno cinque settimane), invece di cinque nel massimo, per i condannati per reati di cui all’art. 4 bis ord. penit. cui si applichi il divieto di benefici. D’altra parte, però, la scelta operata in quel testo normativo, di intervenire con legge primaria sulla materia, sembra imporre comunque la disciplina più favorevole, contenuta in un testo di legge primaria, anche quando si dovesse modificare il regolamento. Si tratta di un altro profilo, dunque, in cui appare importante immaginare un ripensamento in sede di conversione in legge, che eviti incertezze applicative.

La previsione di un incremento del numero di colloqui telefonici in termini piuttosto modesti non è comunque destinata a risolversi in un sensibile mutamento nella qualità dei contatti dei detenuti con i familiari all’esterno. Il decreto-legge avrebbe potuto essere invece il giusto strumento per incidere in modo significativo sul tema dell’affettività dei ristretti, così importante in funzione di contrasto al rischio suicidiario e di propulsione risocializzante. Si trattava dell’occasione per prendere atto delle conseguenze della pronuncia 10/2024, con la quale la Consulta ha riconosciuto il diritto delle persone detenute a intrattenere anche colloqui intimi con il proprio partner, se non vi sono individualizzate ragioni di sicurezza che li sconsiglino. In quella sede la Corte Costituzionale, ormai sei mesi or sono, chiariva come fosse rimessa all’amministrazione penitenziaria e alla magistratura di sorveglianza l’ordinata esecuzione di quanto statuito, dunque da subito. Così sino ad ora non è invece avvenuto. Indicava tuttavia come la via legislativa continuasse a costituire quella privilegiata per disciplinare in modo coerente la materia. Nulla sul punto si dice nel decreto-legge che, invece, avrebbe potuto costruire la sede più adeguata per un intervento necessario e urgente, come certamente è quello imposto dall’obbligo di dar seguito ad un preciso insegnamento del Giudice delle Leggi.

5. Il punto e virgola nel 41-bis e la giustizia riparativa.

Nell’art. 7 del decreto-legge sono contenuti due interventi in materia di regime differenziato in peius di cui all’art. 41-bis ord. penit. Il primo è funzionale al secondo. Al co. 2-quater lett. f, in fine, è sostituito al segno di interpunzione: “.” il “;”. Ciò accade perché si introduce la previsione di una ulteriore lettera. Si tratta della f-bis. Per la verità non è ben chiaro perché, nel drafting normativo, si sia prescelta questa denominazione, a fronte di molte altre lettere ancora disponibili. Sta di fatto che l’intervento sulla lettera f si limita al punto e virgola, ma in realtà la disposizione è stata negli ultimi anni oggetto di due interventi della Corte Costituzionale, che avrebbero imposto al legislatore una modifica della norma volta a renderla anche formalmente conforme a quanto previsto dalla Consulta.

Con la sent. 186/2018, infatti, il Giudice delle Leggi ha dichiarato incostituzionale la lett. f nella parte in cui prevede il divieto di cucinare cibi, e con la sent. 97/2020 nella parte in cui non limita il divieto di scambiare oggetti ai soli appartenenti a gruppi di socialità diversi. L’intervento odierno manca quindi un’occasione in effetti obbligata per correggere la disposizione censurata così vastamente dalla Corte Costituzionale.

Con la lettera f-bis, al catalogo delle limitazioni imposte al detenuto in regime differenziato si aggiunge il divieto di accesso ai programmi di giustizia riparativa. Nella Relazione di accompagnamento si sottolinea come la speciale pericolosità sociale dei detenuti sottoposti al regime impedisca di fatto una decisione in termini positivi da parte dell’a.g. al momento in cui le è richiesto di valutare se vi sia un pericolo concreto per i partecipanti al programma. Al di là di ogni considerazione più ampia sulla vocazione universalistica del paradigma della giustizia riparativa e sulla sussistenza di un sistema di pesi e contrappesi già idonei a consentire alle parti di valutare adeguatamente se accedere al programma, mette conto qui sottolineare soltanto come la Corte Costituzionale abbia più volte ribadito che intanto una limitazione contenuta nel disposto dell’art. 41-bis ord. penit. è compatibile con i principi costituzionali, in quanto sia finalizzata, in modo congruo e proporzionato, a prevenire rischi per la sicurezza, risolvendosi altrimenti in una mera vessazione. Nel caso di specie una preclusione assoluta, che non consente un vaglio caso per caso, altrimenti previsto, sembra presentare criticità costituzionali che meritano una indagine assai più approfondita di quanto possibile con queste prime riflessioni, anche tenuto conto del fatto che da un provvedimento amministrativo (un decreto del Ministro della giustizia) si fanno derivare anche le, pur limitate, conseguenze nel processo, che derivano dall’esito riparativo eventualmente raggiunto.

6. L’albo delle strutture residenziali e le difficoltà di reinserimento sociale.

Un impatto positivo può derivare dalla previsione contenuta nell’art. 8 del decreto-legge della creazione di un elenco di strutture accreditate presso le quali possano essere concesse misure alternative a chi non dispone di un idoneo domicilio. È però rimandata ad un successivo regolamento, da emanarsi in sei mesi, la disciplina che presiederà alla formazione e all’aggiornamento dell’elenco, ed è dunque a quel testo che in concreto converrà riferirsi per comprendere la portata della disposizione e per vagliarne possibili criticità. Nel tempo del COVID19 si sperimentarono accordi volti a organizzare progetti di accoglienza indirizzati a detenuti con fine pena brevissimo (entro sei mesi), che hanno avuto buon esito, quando però l’accoglienza e il momento dell’invio sono stati curati adeguatamente, perché le persone detenute con maggior disagio sociale sono spesso proprio quelle anche prive di un domicilio, e la loro presa in carico deve perciò avvenire in modo specialmente attento e responsabile, da parte di strutture con regole di ingaggio precise e capaci in concreto di operare con persone in condizioni di disagio.

7. La semplificazione del “rito semplificato” ex art. 678 co. 1-ter ord. penit. È necessario scorrere il testo del decreto-legge sino all’art. 10 co. 2, per scorgervi una decisa, seppur circoscritta, semplificazione procedurale in materia di concessione di misure alternative alla detenzione. Con il d.lgs. 123/2018 fu infatti introdotto uno speciale rito semplificato che consentiva ad un magistrato delegato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di concedere in via provvisoria una misura alternativa a condannati liberi sospesi in attesa di esecuzione di pene detentive non superiori ai diciotto mesi. L’ esecutività restava sospesa sino alla concessione in via definitiva da parte del Tribunale, che però avveniva senza udienza, oppure sino alla valutazione della eventuale opposizione, proposta dalla parte non soddisfatta dalla misura prescelta. Il provvedimento provvisorio poteva essere infatti soltanto positivo. Il decreto-legge, opportunamente, elimina la conferma, di fatto meramente duplicativa, da parte del Tribunale di sorveglianza, ove manchi l’opposizione. Decorsi i termini per quest’ultima, dunque, l’ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza diviene subito esecutiva.

In effetti la formula adoperata dal testo aggiunge che, in caso di opposizione, il Tribunale può confermare l’ordinanza o revocarla. Deve ritenersi, pur nell’ermetismo dell’espressione, che possa comunque intendersi che, come ora, in quella sede il Tribunale possa non soltanto revocare in senso proprio, determinando la carcerazione, ma anche revocare concedendo altra misura alternativa ritenuta più adeguata. Anche in questo caso, tuttavia, un chiarimento eviterebbe possibili dubbi.

Il testo non prevede disposizioni transitorie neppure in questa materia, e può quindi porsi la questione dell’applicabilità della nuova disciplina alle ordinanze provvisorie in attesa di conferma. Il principio del tempus regit actum, certamente qui applicabile, in presenza per altro di una stabilizzazione di effetti favorevoli, sembra far propendere per la positiva. In termini operativi, però, le ordinanze provvisorie sono normalmente complete di avvisi circa la non immediata esecutività e la necessità di attendere un provvedimento confermativo. Dovrà quindi immaginarsi, comunque, una qualche comunicazione, alle parti e alle agenzie interessate (Uepe e Forze dell’ordine), con non indifferenti aggravi di cancelleria.

Immagine: M.C. Escher, Belvedere, litografia, 1958.

In tema di decreto legge 92 del 4 luglio 2024 “Carcere Sicuro” si veda anche Il decreto legge 4 luglio 2024 n. 92 “Carcere sicuro” e le attese del mondo penitenziario di Fabio Gianfilippi, pubblicato il 10 luglio 2024.

D.L. 92/2024 “Carcere Sicuro”, note sparse ad una prima lettura: nulla di straordinario, poco di necessario, scarsamente urgente.

di Ezio Romano

Sommario: 1. Il D.L. 92/2024: da Svuotacarceri a Carcere Sicuro. – 2. Le modifiche di interesse per la popolazione detenuta: liberazione anticipata, colloqui telefonici, albo delle comunità. – 2.1. La nuova (?) liberazione anticipata: nulla di straordinario. – 2.2. La modifica annunciata al numero delle telefonate coi familiari: poco di necessario. – 2.3. L’istituzione dell’Albo delle Comunità: scarsamente urgente. – 2.4. Varie ed eventuali: le misure provvisorie. 3. Conclusioni: l’important n’est pas de bien ou mal parler mais de parler.

1. Il D.L. 92/2024: da Svuotacarceri a Carcere Sicuro.

Approvato dal Consiglio dei Ministri nella tarda sera del 3 luglio 2024 e presentato quale risposta del Governo all'emergenza carceri, che da mesi ormai imperversa nel dibattito pubblico sospinta dall'esorbitante numero di suicidi registrato nella prima metà del 2024 negli istituti di pena del Belpaese, è stato pubblicato in gazzetta Ufficiale il 4.7.2024 il D.L. 92/2024, recante “Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia”.

Il Governo ha tenuto la barra dritta rispetto alle esternazioni pubbliche del Guardasigilli, che a chi lo compulsava sul tema della cosiddetta liberazione anticipata speciale o misure analoghe aveva espressamente indicato di non gradire né avallare misure volte a concedere sconti di pena e deflazionare tout court la popolazione delle carceri, tant'è che il decreto, in origine battezzato informalmente dai giornali “Svuota carceri” è stato più correttamente indicato dal Ministro avere come obiettivo un carcere sicuro e più rispondente a canoni di umanità della pena.

Tuttavia, che l'intervento non abbia granché di umanitario, nonostante i proclami della conferenza stampa di presentazione, e guardi prioritariamente agli aspetti securitari, affrontando poi in modo maldestro alcuni temi di sicuro rilievo, ma con un approccio incapace di dare tempestive risposte ai fenomeni che si intenderebbe arginare, può cogliersi dal tipo di strumenti messi in campo, nonché dall'ordine dell'articolato che interessa il pianeta carcere.

Il capo I del decreto, infatti, si apre con una serie di articoli rivolti anzitutto al personale di polizia penitenziaria e ai dirigenti degli istituti, prevedendo: l'assunzione di circa mille unità di agenti penitenziari mediante programmazione di due concorsi da 500 posti ciascuno per gli anni 2025 e 2026 (art. 1); l'assunzione di venti unità di nuovi dirigenti mediante scorrimento oltre i limiti delle graduatorie già esistenti (art. 2); lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già espletati per ispettori, al fine di immettere il prima possibile nuovo personale in servizio (art. 3); la possibilità di ridurre i percorsi di formazione iniziale degli agenti di polizia penitenziaria, garantendo un ingresso più rapido in postazioni operative delle nuove leve (art. 4).

Tutti interventi espressamente volti ad aumentare la sicurezza e l'efficienza degli istituti di pena, ma che poco o nulla hanno a che fare con il trattamento penitenziario, con l'umanizzazione della pena e la condizione delle persone detenute se non in via tangente, nella misura in cui gli agenti di polizia penitenziaria rappresentano spesso per il detenuto il primo soggetto cui rivolgere istanze di ascolto e a spesso anche di aiuto.

Ma, anche ammesso che l'aumento degli operatori di polizia allevi il disagio di chi vive negli istituti, gli interventi più strutturali sulle piante organiche sono rinviati agli anni a venire.

2. Le modifiche di interesse per la popolazione detenuta: liberazione anticipata, colloqui telefonici, albo delle comunità.

Occorre aspettare il capo II per poter esaminare le misure dirette alla popolazione detenuta, articolate sui seguenti punti: una integrale riforma della procedura per la liberazione anticipata, alcuni ampliamenti sul numero delle telefonate, l'istituzione di un albo di comunità per le misure alternative.

Altra disposizione rivolta ai detenuti (l'art. 7 D.L. 92/2024), prevede una stretta ulteriore al 41 bis O.P., escludendo le persone sottoposte al regime differenziato dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa. Nulla si aggiunge, anzi si sottrae, e dunque non si ritiene ci sia molto da commentare rispetto a questa innovazione.

2.1. La nuova (?) liberazione anticipata: nulla di straordinario.

Anzitutto, l'art. 5 prevede una sostanziale modifica della liberazione anticipata, incidendo però prevalentemente su profili procedurali che interessano le Procure e gli Uffici di Sorveglianza nel riconoscimento del beneficio, piuttosto che su elementi sostanziali dell’istituto.

Sul versante dell'organo che cura l'esecuzione, viene inserito all'art. 656 c.p.p. un nuovo comma 10 bis, a mente del quale, sostanzialmente, la liberazione anticipata deve essere calcolata a monte dalla Procura all'atto dell'emissione dell'ordine di esecuzione della pena, che dovrebbe da oggi indicare non solo il fine pena calcolato sull'ammontare della pena in esecuzione, ma anche rappresentare al detenuto che il fine pena sarà ridotto in ragione di tutti i semestri di liberazione anticipata che la persona maturerà nel corso dell'esecuzione[1].

L'essere già a conoscenza del monte pena effettivo al netto della liberazione anticipata e la rappresentazione che in caso di condotte incongrue si darà esecuzione a quello maggiore originariamente determinato sulla pena irrogata in sentenza, dovrebbe, nella prospettiva del governo, spiegare un effetto di condizionamento sulla persona del detenuto, che viene sin da subito messo al corrente sul quantum di pena che potrà evitare di scontare laddove mantenga una condotta regolare nel corso della detenzione.

Non si tratta, però, di una concessione effettuata ex ante, ma di una mera prospettazione per così dire virtuale, che deve essere poi confermata mediante provvedimenti espressi di concessione o diniego da parte del magistrato di sorveglianza.

Si modifica, poi, l'art. 54 c. 2 O.P., prevedendo che alla Procura debbano essere notificati i soli provvedimenti di revoca o rigetto del beneficio, con esclusione, dunque, di quelli di riconoscimento.

Sul versante della magistratura di sorveglianza è poi modificato integralmente l'art. 69 bis della L. 354/1975, che disciplina la procedura da seguire in materia di liberazione anticipata, stabilendosi un generale principio di attivazione d'ufficio del Magistrato di Sorveglianza laddove le quote di liberazione anticipata per i semestri maturati dal detenuto risultino necessarie per rendere ammissibile una domanda di accesso ai benefici penitenziari o alla definitiva scarcerazione[2].

Il comma primo del novello art. 69 bis O.P., si occupa dell’ipotesi in cui la liberazione anticipata maturata dal detenuto debba essere valutata per l’accesso ad un beneficio penitenziario, prevedendo che il magistrato di sorveglianza accerti ex officio il ricorrere delle condizioni che legittimano il riconoscimento dello sconto di pena nell'ambito delle istanze di benefici avanzate dal detenuto innanzi all'Ufficio di Sorveglianza. Parimenti, a mente del comma 4 secondo periodo (e non si comprende perché tale previsione sia stata collocata al di fuori del comma 1), il presidente del Tribunale di Sorveglianza, laddove la liberazione anticipata acceda a domanda di misure o benefici di competenza dell’organo collegiale, trasmetterà gli atti per la decisione sulla liberazione anticipata al Magistrato di Sorveglianza. La norma, infine, precisa che la domanda di accesso ai benefici può essere presentata a partire da novanta giorni prima dell'effettivo maturare dei semestri il cui riconoscimento renderà ammissibile l'istanza; vengono, dunque, messe al bando, le istanze presentate troppo in anticipo rispetto alla maturazione dei termini per l’accesso al beneficio.

Il comma secondo, invece, guarda all’ipotesi in cui la liberazione anticipata sui semestri residui e non valutati per l’accesso ai benefici debba essere riconosciuta per confermare il fine pena virtuale indicato dalla Procura al netto delle riduzioni e, dunque, il beneficio sia funzionale alla scarcerazione.

Anche in questo caso, l’attivazione della procedura è richiesta ex officio prevedendosi che entro i novanta giorni antecedenti alla scadenza del termine della pena virtuale già al netto di tutte le riduzioni possibili, il Magistrato di Sorveglianza debba procedere alla valutazione di tutti i semestri maturati che non siano stati oggetto di statuizione intermedia, confermando o meno la detrazione per il beneficio e, dunque, il fine pena al netto del beneficio virtualmente indicato dalla Procura.

Sostanzialmente, il comma in esame vuole fa sì che almeno tre mesi prima del fine pena netto, la persona sia messa nelle condizioni di sapere se la data di scarcerazione prevista coinciderà con quella indicata dalla Procura in modo virtuale.

Rispetto a tale procedura, tuttavia, desta qualche perplessità la circostanza che il trimestre finale di pena venga sostanzialmente escluso dal computo per il beneficio, e non si comprende cosa dovrebbe accadere laddove l’ultimo semestre valutabile ai fini della liberazione anticipata si completasse, ad esempio, proprio nel suddetto periodo di novanta giorni.

Il comma terzo, ancora, prevede che ogni istanza di liberazione anticipata avanzata in casi diversi da quelli di cui ai commi precedenti sia inammissibile, a meno che la persona non indichi espressamente un interesse specifico che legittima la richiesta di mero riconoscimento della liberazione anticipata. Sebbene è difficile immaginare quali altri interessi specifici diversi dall'accesso ai benefici o alla scarcerazione possano sorreggere una istanza di liberazione anticipata tout court, una ipotesi che sembrerebbe poter effettivamente rientrare nell'alveo applicativo della norma è quella in cui il riconoscimento del beneficio comporterebbe l'integrale espiazione di un reato ostativo ricompreso in condanna o ne cumulo e, dunque, l'applicazione di un regime più favorevole per le norme del trattamento interno. Altra ipotesi potrebbe riguardare la liberazione anticipata necessaria per l'espiazione delle quote pena richieste per i condannati a reati di cui all'art. 4 bis O.P. ai fini dell'accesso all'art. 21 O.P., istituto che ordinariamente non poggia su una autonoma istanza rivolta direttamente al Magistrato di Sorveglianza, ma che viene proceduralmente proposto dall'Istituto.

A mente del comma quarto, poi, i provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza che riconoscono o rigettano la sussistenza del beneficio, sono emessi in camera di consiglio senza partecipazione delle parti e si dice debbano essere comunicati ai soggetti di cui all'art. 127 c.p.p. tra cui il p.m. e l'interessato.

Chiude il comma quinto, a mente del quale avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza che decide sulla liberazione anticipata è ammesso reclamo al Tribunale di Sorveglianza, che decide ai sensi dell'art. 678 c.p.p., con applicazione dell'art. 30 bis c. 6 O.P. Il reclamo può essere proposto dalle parti private, ma anche dal pubblico ministero.