«Pur nella sua breve esistenza,

Piero aveva compiuto il suo destino,

assolto il suo compito,

detta la sua parola.»

Ada Prospero Gobetti, Diario partigiano, 1956

L’interesse di Piero Gobetti per la storia italiana e per la realtà politica del suo tempo comincia nei banchi del liceo classico Vincenzo Gioberti di Torino dove consegue la maturità poco prima di arruolarsi come volontario nella Prima guerra mondiale ormai quasi giunta alla conclusione. Nel settembre del 1918 scrive a Ada Prospero, l’amica di liceo che presto diventerà sua moglie e dalla quale avrà un figlio, di aver già deciso di fondare un periodico che sarà fatto “solo di giovani” e i giovani devono aiutarlo. Il 1 novembre 1918 esce il primo numero di “Energie Nuove” una rivista che, nelle intenzioni del fondatore, avrebbe dovuto dare la spinta innovativa ad una cultura gretta e impoverita e, dopo la guerra, ancor più esposta a tentazioni nazionaliste che già nei primi anni del secolo si erano manifestate e avevano trovato voce in molti intellettuali anti-giolittiani come Enrico Corradini, Luigi Federzoni, Alfredo Rocco i quali nel congresso di Firenze del 1910 avevano dato vita all’ANI, Associazione Nazionalista Italiana, cui aderì pure Giovanni Pascoli. Gobetti ha solo diciassette anni quando fonda “Energie Nuove” e ad essa ben presto collaborano gli ingegni più vivi ed aperti del paese; il suo pensiero dominante è rivolto alla classe politica post-risorgimentale.

Gli studi universitari si concludono con una tesi di laurea sulla filosofia politica di Vittorio Alfieri. Nel 1922 prosegue la sua attività di editore e saggista con la nascita della rivista “La rivoluzione liberale”, un settimanale di cultura e politica che già nel suo manifesto di apertura denuncia l’insufficienza del liberalismo italiano: prima per il suo legame col cattolicesimo, poi per il sistema di governo, quel trasformismo inadeguato per dare vita ad un organismo unitario, ad una classe dirigente di livello europeo, ad una economia moderna, del tutto incapace di costruire e diffondere una autentica coscienza liberale. Dunque si tratta di convogliare le energie popolari al fine di conseguire l’emancipazione dall’autocrazia e dal fascismo che si sta organizzando.

Alla rivista collaborano, tra gli altri, Gramsci, Amendola, Salvatorelli. Gobetti ritiene necessaria l’educazione di nuove élites in grado di proseguire e portare a termine la rivoluzione italiana. In questa fase egli ha come punti di riferimento Luigi Einaudi per gli studi economici e Gaetano Salvemini (dal quale poi si distaccherà) per il contributo critico all’analisi del Risorgimento italiano, specie rispetto a coloro che ne celebravano quasi misticamente la perfezione e gli effetti. Nei saggi storici, poi riuniti nel volume postumo Risorgimento senza eroi (1926) e già in uno studio su “La rivoluzione liberale” (1924), Gobetti si ispira alla storiografia di Alfredo Oriani per il realismo e la concretezza con cui lo storico aveva riconosciuto che il processo unitario era avvenuto sacrificando la rivoluzione del popolo, la tradizione repubblicana e le stesse libertà democratiche all’indipendenza della nazione. Il disegno dei moderati aveva trionfato sulle speranze di Mazzini «sotto questo rispetto il Risorgimento era stata una rivoluzione fallita». Un concetto, questo, che il giovane torinese riprende e radicalizza: «… il problema del nostro Risorgimento: costruire un’unità che fosse unità di popolo, rimane insoluto perché la conquista dell’indipendenza non è stata sentita tanto da diventare vita intima della nazione stessa, non è stata opera faticosa e autonoma di formazione attivamente spontanea…»[1].

E ancora nelle pagine successive si ritrovano accenti forti di riflessione sull’incapacità del popolo di far emergere dal suo seno una classe di governo, una classe dirigente che «ponendosi come negazione di ogni aristocrazia chiusa, di ogni residuo di teocrazia e di trascendenza realizza in sé la funzione del governo fondendo in una sintesi vitale autorità e libertà». Insomma gli uomini del nostro Risorgimento non sono stati capaci di vedere con chiarezza la loro posizione storica; non hanno superato il feudalesimo, non hanno fecondato le esigenze che in Italia sorgevano dalla Rivoluzione francese.

Questo è il significato del fallimento della nostra rivoluzione e qui si innesta la nota polemica con Adolfo Omodeo secondo il quale è inutile dolersi della mancata partecipazione del popolo italiano al processo unitario. «In realtà gli uomini del Risorgimento operarono essi per il popolo. Si adattarono ad essere loro la nazione, come i settemila israeliti che ai tempi di Elia non avevano piegato il ginocchio a Baal, costituivano il vero Israele.

Ma, e qui è il loro grande merito, credettero nel popolo e nella nazione… Se l’opera non riuscì completa, sì fu perché un popolo non si improvvisa in cinquant’anni. Si devono formare le tradizioni secolari…»[2]. D’altra parte lo stesso Gaetano Salvemini, al quale per un certo tempo Gobetti resta legato, in una prospettiva ideale e storiografica diversa rispetto a Omodeo, non considera il Risorgimento come rivoluzione “fallita” o “tradita”. «Quale rivoluzione sarebbe stata “tradita”? Quella del ricco? No, perché riuscì. Quella del povero? No, perché nessun ricco l’aveva promessa, e solamente un certo numero di intellettuali ne parlò senza riuscire a farla…». «…La storia non è fatta dalle moltitudini inerti, né dalle oligarchie paralitiche. La storia è fatta dalle minoranze consapevoli e attive, le quali vincendo le inerzie delle moltitudini le trascinano verso nuove condizioni di vita, anche contro la loro immediata volontà…»[3].

Le posizioni di Gobetti sono certamente più vicine a quelle di Antonio Gramsci il quale sul Risorgimento esprime una critica radicale al partito d’Azione che pure dopo il 1870 e il 1876 era stato “diretto” dai moderati; il cosiddetto trasformismo non è stato altro se non l’espressione parlamentare di questa azione egemonica, intellettuale, morale e politica. «Il Risorgimento si è realizzato senza “terrore” come rivoluzione senza rivoluzione… il Partito d’Azione mancò addirittura di un programma concreto di governo. Esso in sostanza, fu sempre più che altro, un organismo di agitazione e propaganda al servizio dei moderati…»[4].

Per Gramsci i moderati erano riusciti a mantenere la dirigenza intellettuale e morale e perciò restarono dominanti, mentre il Partito d’Azione non fu in grado di rappresentare le rivendicazioni essenziali delle masse popolari e in primo luogo dei contadini (neppure una vera proposta di riforma agraria). Il rapporto tra Gobetti e Gramsci, dopo qualche incomprensione, si consolida quando il programma di azione politica si configura come organizzazione dei consigli di fabbrica attraverso il giornale “L’Ordine Nuovo” da lui fondato e diretto nel 1919.

Gobetti, che in un primo tempo lo aveva criticato, poi in nome di un netto rifiuto della retorica politica e della politica come retorica alla D’Annunzio, finisce per apprezzare lo spirito e il disegno gramsciano in grado di convogliare le energie popolari con una alleanza tra operai, contadini e intellettuali uniti in un nuovo blocco storico. È meno liberale Gobetti se lo si definisce liberal socialista? Nella cultura italiana il liberalismo dominante nel tempo breve della vita di Gobetti è certamente rappresentato dalla figura e dall’opera complessa storica e politica di Benedetto Croce, ma quel tipo di liberalismo non gli risulta più attrattivo data la crisi post bellica dello stato liberale e la forza prorompente del movimento fascista che presto si trasformerà in regime totalitario.

Mentre Croce si pone in “attesa” e definisce poi il fascismo come “la malattia morale nel corpo sano”, Gobetti pubblica il 22 novembre del 1922 nella sua rivista “La rivoluzione liberale” un articolo dal titolo “Elogio della ghigliottina” in cui interpreta il fascismo come «autobiografia della nazione, sintesi di tutti i vizi degli italiani che non sono cresciuti e non crescono proprio perché incapaci di difendere la loro libertà con la lotta politica». «Il fascismo in Italia è una catastrofe, è un’indicazione di infanzia decisiva perché segna il trionfo della facilità, della fiducia, dell’ottimismo, dell’entusiasmo… si può ragionare del ministero Mussolini: come di un fatto di ordinaria amministrazione.

Ma il fascismo è stato qualcosa di più; è stato l’autobiografia della nazione, una nazione che crede alla collaborazione delle classi, che rinuncia per pigrizia alla lotta politica, è una nazione che vale poco…». E ancora «Eppure siamo sinceri fino in fondo, io ho atteso che venissero le persecuzioni personali perché dalle nostre sofferenze rinascesse uno spirito, perché nel sacrificio dei suoi sacerdoti questo popolo riconoscesse sé stesso… e bisogna sperare (ahimé, con quanto scetticismo) che i tiranni siano tiranni, che la reazione sia reazione, che ci sia chi avrà il coraggio di levare la ghigliottina, che si mantengano le posizioni fino in fondo…»[5].

Nel 1923 con la “Piero Gobetti editore” lo storico torinese definitivamente si afferma come personaggio pubblico e le persecuzioni fasciste si moltiplicano come risulta dai vari carteggi di quell’anno in cui a febbraio subisce pure un arresto. In tutto il carteggio dal 1918 al 1924 si incrociano le vicende familiari, il lavoro editoriale, la lotta politica e molte lettere e articoli vengono sequestrati non solo per “punire” Gobetti ma anche per individuare gli altri nemici del fascismo che con lui avevano da tempo rapporti di collaborazione e di amicizia.

Negli articoli comparsi su “La rivoluzione liberale” da febbraio del 1922 all’ottobre del 1925, Gobetti nonostante aggressioni, sequestri e carcere, traccia il programma della sua intransigente lotta al fascismo. Egli intende collaborare alla formazione di una classe politica che abbia la chiara coscienza delle sue tradizioni storiche e delle esigenze sociali nascenti dalla partecipazione del popolo alla vita dello Stato. «Nessuno dei cosiddetti democratici e liberali aveva capito che Mussolini non si poteva legare coi programmi, che egli avrebbe tradito tutti gli accordi e dominato tutte le competizioni sul terreno dell’astuzia; che occorreva smascherarlo con una intransigenza feroce preparando con l’esempio una situazione storica in cui l’effettiva lotta politica rendesse impossibili i costumi del paternalismo e le dittature plutocratiche mascherate di dittature personali. Questo era il vero antifascismo, era la vera politica dell’opposizione…»[6].

Di lì a poco Giacomo Matteotti denuncia nel famoso discorso del 30 maggio del 1924 alla Camera i brogli elettorali e chiede di non convalidare quelle elezioni segnando la sua condanna a morte. Di lui Gobetti scrive una biografia in cui rileva che «…l’opera di Matteotti trascurava deliberatamente i Circoli e si svolgeva nelle Leghe. Consulenze alle Cooperative agricole, aiuto alla creazione delle Cooperative di consumo, tendenza a fare in tutte le sedi questioni pratiche di realizzazione…». Il deputato socialista viene ritenuto il più dotto dei socialisti che scrivessero di economia, di finanza, il più infaticabile nel lavoro di assistenza amministrativa, nei confronti dei socialisti una specie di “guardiano della rettitudine”.

Del marxismo di Matteotti il Gobetti mette in luce l’anima riformista libera da ogni forma di opportunismo. Il suo socialismo fu sempre al servizio della difesa economica dei lavoratori così come il suo antifascismo si espresse fin da subito, e ne sono testimonianza le violenze subite nel Polesine, in forma di ripugnanza morale e di lotta politica senza riserve. «E fu Matteotti a stroncare non appena se ne parlò ogni ipotesi collaborazionista della Confederazione del lavoro: non si poteva collaborare col fascismo per una pregiudiziale di repugnanza morale, per la necessità di dimostrargli che restavano quelli che non si arrendevano… perché la generazione che noi dobbiamo creare è proprio questa, dei volontari della morte per ridare al proletariato la libertà perduta…»[7].

Su “La rivoluzione liberale” compaiono subito articoli di aperte accuse agli assassini di Matteotti e si fa appello alla formazione di “Gruppi della rivoluzione liberale” costituiti da uomini di tutti i partiti antifascisti per combattere insieme il fascismo che ha avuto successo perché ha creato “un esercito di parassiti dello Stato”. Più numeri della rivista vengono sequestrati fino alla sua definitiva soppressione.

Con rinnovate energie nel dicembre del 1924 il giovane antifascista fonda “il Baretti” le cui pubblicazioni dureranno fino al 1928 sopravvivendo alla morte del fondatore. Nel giugno del 1925, tra l’altro, nella sua casa editrice vede la luce Ossi di seppia, la prima raccolta di poesie di Eugenio Montale. Dopo un breve viaggio a Parigi con la moglie, a metà agosto dello stesso anno Gobetti è di nuovo a Torino convinto che bisogna comunque amare l’Italia “con orgoglio di europei e con l’austera passione degli esuli in patria”.

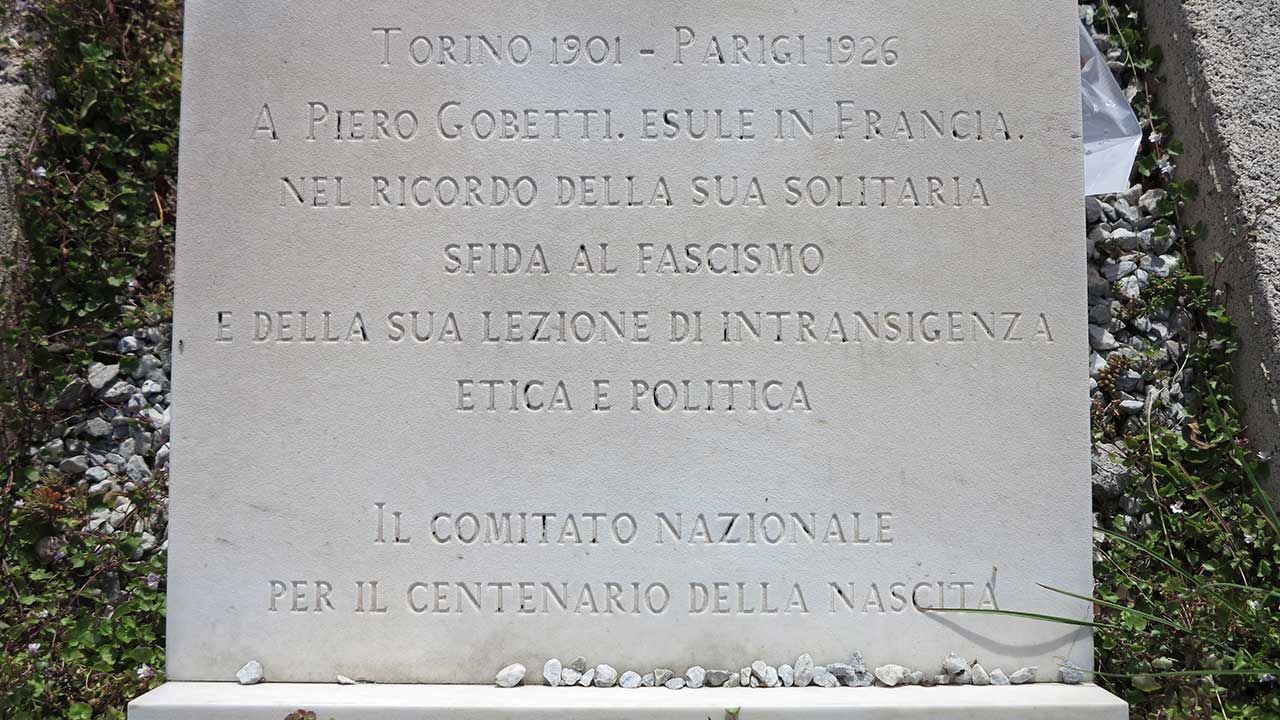

Dopo l’ultimo pestaggio nel settembre del ’25 la salute di Gobetti è ormai gravemente compromessa. Assiste alla nascita del figlio Paolo in dicembre e subito dopo decide di tornare a Parigi, convinto che lì ci sono le condizioni per una libera attività culturale e politica. Il giovane padre non ha futuro: gli effetti dell’ultimo brutale pestaggio lo portano alla morte la notte tra il 15 e il 16 febbraio del 1926.

Si può sperare che i nostri ragazzi ne conoscano la storia e ne traggano esempio? Ci sono in Italia uomini e donne capaci di tanto impegno per salvaguardare le libertà e la democrazia da tutte le aggressioni di nuovi populismi, nazionalismi e “fascismi”?

[1] P. Gobetti, Risorgimento senza eroi, edizioni del Baretti, Torino 1926, pp 129 e ss.

[2] A. Omodeo, Tradizioni morali e disciplina storica, Bari, Laterza, 1929, pp 142 e ss.

[3] G. Salvemini, Scritti sul Risorgimento, in “Opere” vol. II, Milano, Feltrinelli, 1963, pp 432 e ss.

[4] A. Gramsci, Il Risorgimento, Torino, Einaudi, 1949, pp 69-73.

[5] P. Gobetti, Scritti politici, Einaudi, Torino, 1969, pp 431 e ss.

[6] P. Gobetti, La rivoluzione liberale, saggio sulla lotta politica in Italia, Torino, Einaudi, 1969.

[7] P. Gobetti, Matteotti, Futura Editrice, Roma, 2024, pp 26 e ss.