Le città di pianura di Francesco Sossai è un film tra Amici miei, Il sorpasso e Aki Kaurismaki, con i suoi poetici antieroi marginali. E un richiamo nostalgico anche a Wim Wenders. Però alticcio. Un film libero, senza schemi e categoria, ma anche senza una vera e propria trama, un road movie confusionario e bellissimo, che scardina tutto ciò che ormai ci aspettiamo dai film, anche da quelli che finiamo per apprezzare. E lo fa senza mai scendere sotto una certa soglia alcolica (mai scendere, dicono i saggi). Si sa che le storie da ricordare sono nate proprio in occasione del “bicchiere della staffa”, al quale segue il “bicchiere della staffa” e poi un altro “bicchiere della staffa”. Una sorta di “ultima sigaretta” alla Zeno Cosini. Perché la teoria dell’utilità marginale decrescente, principio economico menzionato nel film (secondo il quale la soddisfazione che un consumatore ricava da ogni unità aggiuntiva di un bene diminuisce man mano che ne consuma quantità crescenti), pare venga smentita quando si tratta di alcol. Tra un bicchiere e la ricerca del successivo non accade nulla, ma in mezzo sta accadendo proprio la vita, quel segmento di esistenza di cui forse i due veneti alticci hanno afferrato il segreto, se solo se lo ricordassero.

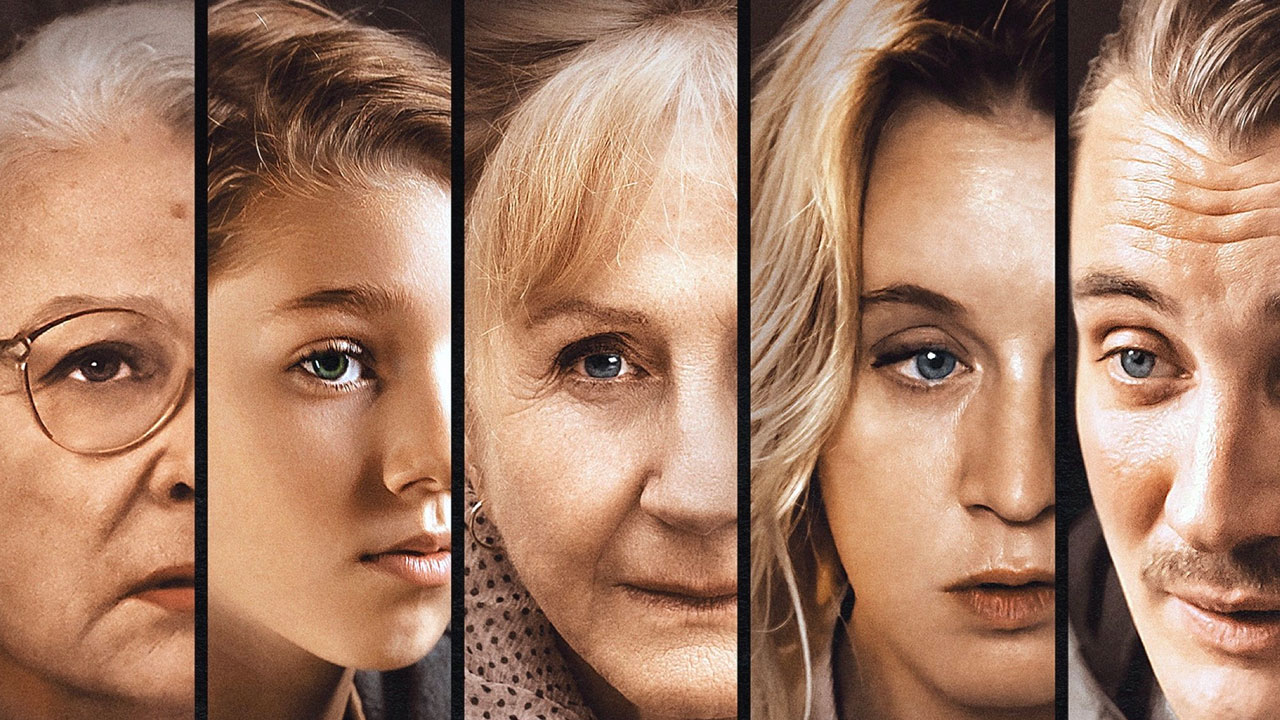

Una pellicola arricchita dal Fabietto (Filippo Scotti) di È stata la mano di Dio, bravissimo anche qui nel ruolo di Giulio, lo studentello pulito e timoroso, ma che si amalgamerà ben presto e non senza sorprese al duo composto da Doriano e Carlobianchi (sì, tutto attaccato), rispettivamente Sergio Romano e Pierpaolo Capovilla, oserei dire perfetti, anche fisionomicamente (ci sono momenti in cui il baffone Romano regala una mimica facciale talmente calzante da riempire interamente lo schermo).

Tanta la bella cinematografia di cui Francesco Sossai ci fa sentire l’eco, tante le allusioni.

E tanti i discorsi del barcollante trio, più o meno su tutto, anche sul tradimento di un intero Paese, il nostro, che ha svenduto le sue province in nome dell’economia trainante, dove non si dice più “terra”, ma “territorio” e dove non c’è più spazio per personaggi tenacemente fuori tempo come Eugenio detto il Genio, di rientro da una latitanza argentina e come Carlobianchi, che con la separazione e la crisi del 2008 è tornato a vivere coi suoi, “ma si è costruito un ingresso indipendente”, dice gonfiando il petto con una punta di orgoglio, lui che è dogmaticamente contrario a Google Maps (bellissime le scene affidate alle mappe, con i due scafati cinquantenni nella versione veneta del gatto e la volpe di Collodi, con tanto di tesoro nascosto sotto l’albero degli zecchini d’oro). Quelle realtà che appaiono sempre più svuotate e ricostruite, come nel “capriccio” che cattura lo sguardo dell’aspirante architetto nella villa del conte, un affresco raffigurante un paesaggio inesistente, nato per unire le montagne alla laguna, senza tutte quelle città di pianura in mezzo, uno spazio dove l’attrattiva è la tomba-mausoleo di Brion realizzata da Carlo Scarpa, un monumento spaesante, sospeso tra modernismo e arti orientali, dove forse non c’è più spazio per personaggi come quelli con cui abbiamo trascorso questi piacevolissimi 100 minuti.