Data retention: le questioni aperte*

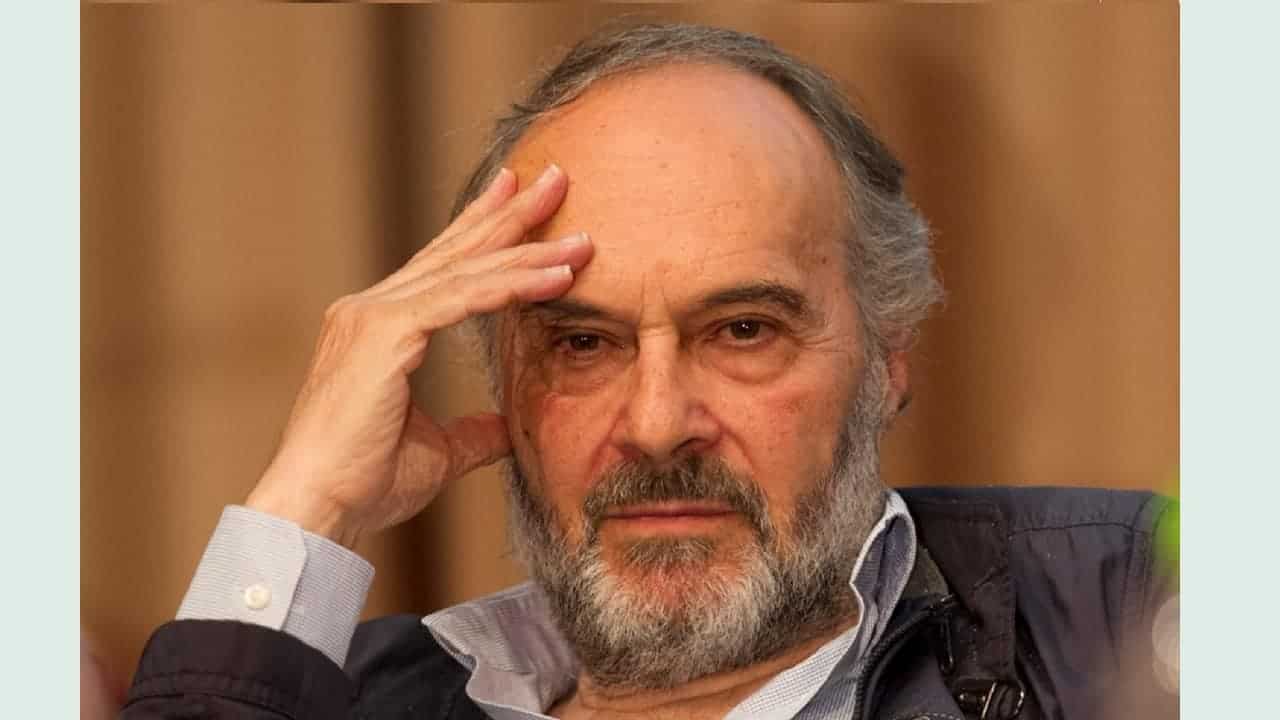

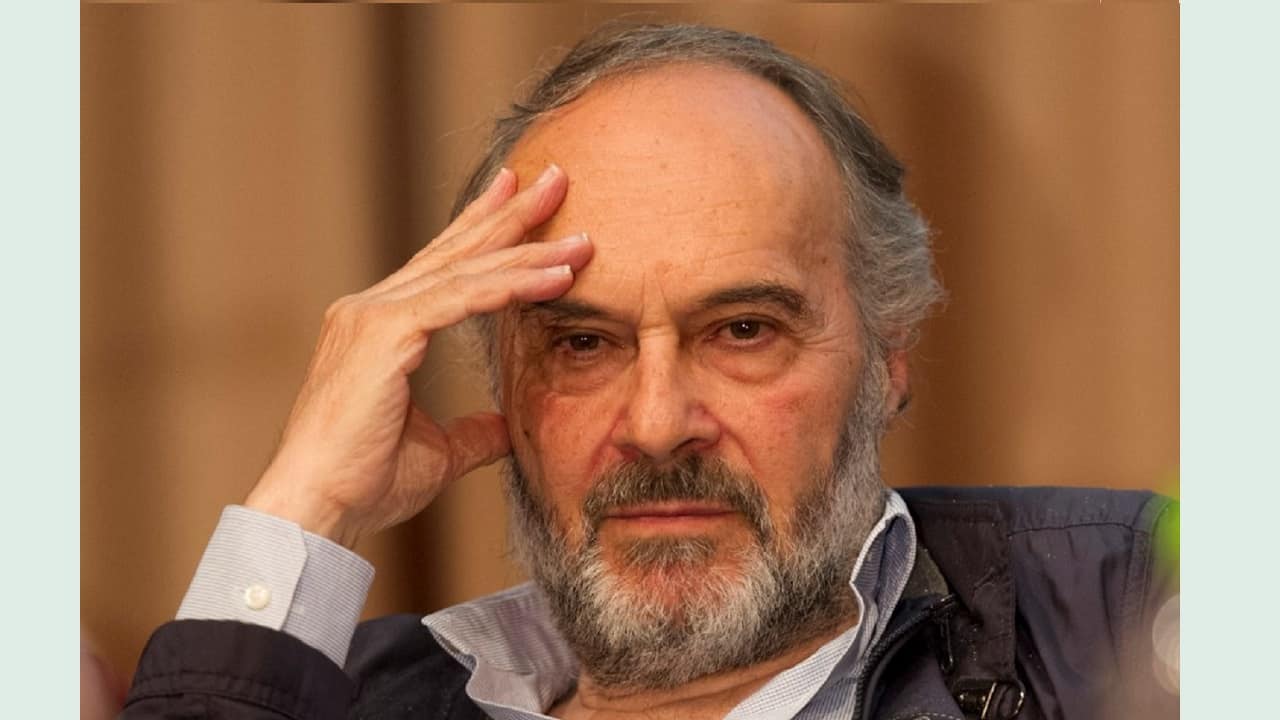

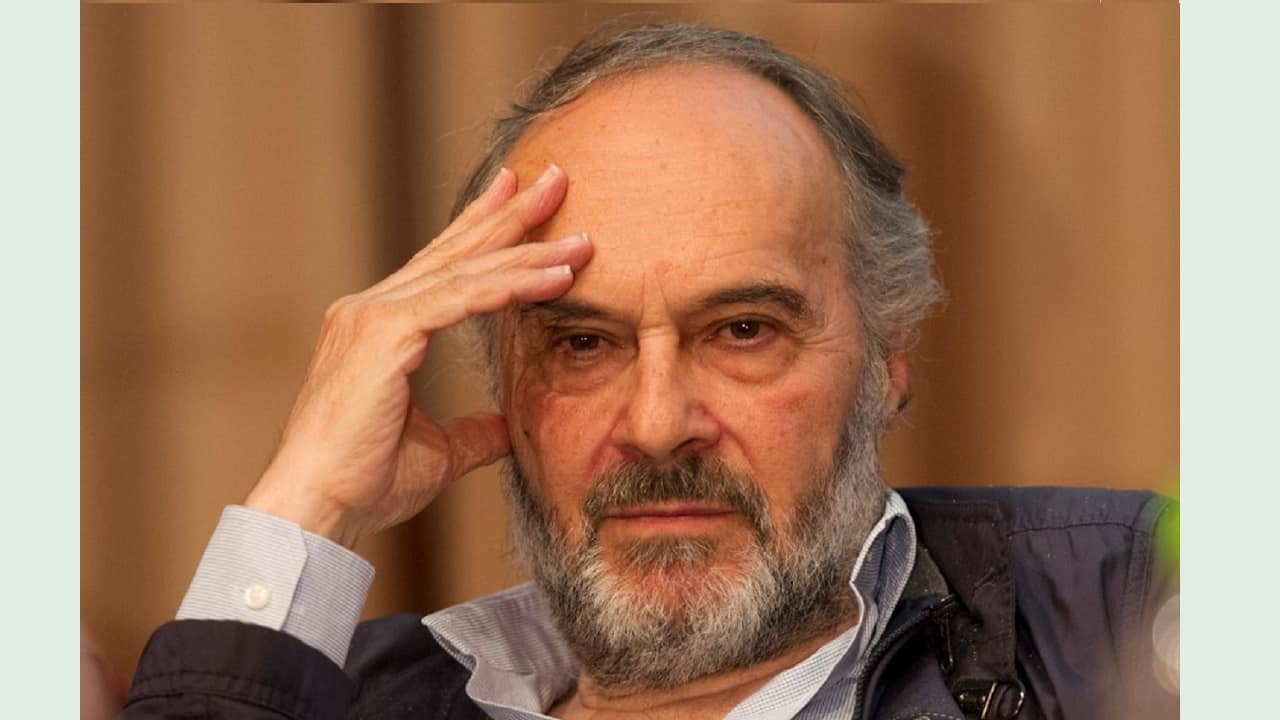

di Giorgio Spangher

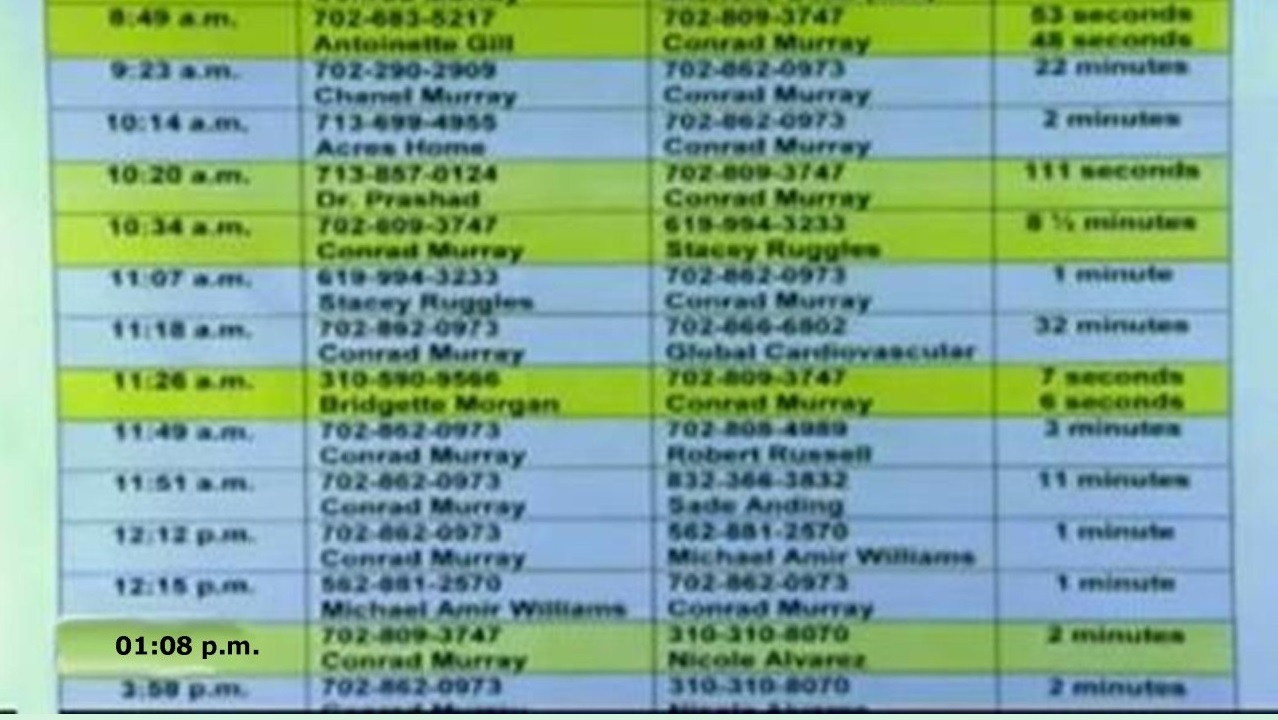

Con il d.l. n. 132 del 2021 il Governo ha dato attuazione alla decisione della Corte di Giustizia riguardante i tabulati telefonici in relazione a un caso riguardante l’Estonia (Corte Giustizia U.E. Grande Sezione, 2.3.2021, H.K. Prokuratuur, C 746/18) nonché all’impegno assunto in sede di approvazione del d.m. relativo ai costi delle intercettazioni telefoniche.

La materia è disciplinata dall’art. 1 attraverso due modifiche al comma 3 dell’art. 132 del dlg n. 196 del 2003, nonché attraverso l’inserimento di un comma 3 ter.

Il contenuto delle nuove previsioni, delle decisioni intervenute nella giurisprudenza prima dell’approvazione del decreto-legge, è già stato esposto nei commenti di Resta (La nuova disciplina dell’acquisizione dei tabulati) e di Gittardi (Sull’utilizzabilità dei dati del traffico telefonico e telematico acquisiti nell’ambito dei procedimenti pendenti alla data del 30 settembre 2021) già pubblicati nella rivista.

Ad memoriam: si prevede che, fermi i termini di conservazione, per i reati indicati nel d.l., la competenza all’autorizzazione all’acquisizione dei data retention spetti al giudice, su richiesta del p.m., ma anche del difensore dell’imputato, della persona offesa e delle altre parti private.

In altri termini, c’è un allargamento della platea dei richiedenti anche in relazione al fatto che l’acquisizione può essere richiesta non solo nella fase delle indagini preliminari.

Le perplessità della nuova previsione si incentrano sul fatto che manca il riferimento, che andrebbe esplicitato, che la violazione delle citate disposizioni va sanzionata con l’inutilizzabilità che risulta espressamente prevista solo dal novellato comma 3 bis. Ancorchè non possa dubitarsi che si tratti di divieto probatorio, una specificazione non appare inopportuna.

Suscita qualche ulteriore riserva l’indicazione dei reati per i quali è possibile l’acquisizione dei tabulati: invero, sembrano largamente superate le indicazioni della Corte di Giustizia che parla di forme gravi di criminalità e di prevenzione a gravi minacce alla sicurezza pubblica.

Peraltro, non è già mancato qualcuno che invece ritiene che restino estranei alla norma reati significativi puniti sotto la soglia indicata.

È già stato segnalato come la norma sconti un difetto di coordinamento con l’art. 254 bis cpp che adeguandosi alla Convenzione di Budapest disciplina le sequenze procedimentali del sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi, stabilendo che questo venga disposto dall’autorità giudiziaria (quindi anche dal p.m., ma non dai difensori).

Sempre in attuazione della decisione della Corte di Giustizia, il comma 3 bis disciplina l’intervento d’urgenza del pubblico ministero e la successiva convalida del giudice.

Non è stato riproposto l’art. 2 (che regolava la disciplina transitoria) innestando la questione sulla retroattività o meno della nuova disciplina rispetto alle acquisizioni disposte – nei procedimenti in corso – da parte del pubblico ministero, in linea con quanto previsto dalla legge (art. 132 cit.) e della giurisprudenza a sezioni unite Amuri, che aveva riformato la precedente sez. u. Gallieri.

Forse non è infondato ritenere che la mancata riproposizione, che avrebbe consentito di porre la questione in tutti i procedimenti in qualsiasi grado si fossero trovati, sia stata determinata dalla diseconomia della procedura legata al ritardo che la richiesta di trasmissione di atti – per la decisione – avrebbe determinato.

Resta naturalmente aperto il problema dell’applicabilità della nuova norma alle acquisizioni effettuate al di fuori delle sue previsioni.

Non appare infondato ritenere che trattandosi di norma a valenza processuale questa sia regolata dal principio del tempus regit actum. Pertanto le acquisizioni, pendente l’art. 132 cit, disposta dal pm senza autorizzazione del giudice, dovrebbero conservare efficacia. Tuttavia, si dovrebbe ritenere che se i fatti per i quali sono state richieste sono estranei all’ambito di operatività della nuova disciplina le risultanze debbano ritenersi inutilizzabili, non potendo il giudice acquisirle, trattandosi di un limite probatorio.

Restano, inevitabilmente, consegnati agli sviluppi processuali le iniziative sviluppate dai difensori dopo la pronuncia europea (trasmissione alla Corte di Giustizia, riproposizione delle questioni rigettate).

Non può escludersi che all’esito del processo, la difesa possa attivare iniziative presso le Corti sopranazionali, lamentando il pregiudizio dei diritti fondamentali.

Sul medesimo argomento si rinvia inoltre in questa Rivista a Conservazione dei dati e diritto alla riservatezza. La Corte di giustizia interviene sulla data retention. I riflessi sulla disciplina interna di Federica Resta - I tabulati: un difficile equilibrio tra esigenze di accertamento e tutela di diritti fondamentali di Giorgio Spangher e La sentenza CGUE del 2 marzo 2021: i giudici nazionali affrontano le criticità.

Si rinvia altresì a Acquisizione di dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale: il decreto-legge 30 settembre 2021 n. 132.