Sommario: 1. Blindatura – 2. Obiettivo reale – 3. Spirito riformatore.

1. Blindatura

Il disegno di legge costituzionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” è stato approvato in prima lettura alla Camera dei deputati il 16 gennaio 2025. Diversamente da quanto accaduto con il progetto sul cosiddetto premierato, il testo non ha subìto modifiche né nell’esame in commissione né in quello in aula. Eppure, come dimostra proprio l’altra riforma costituzionale messa in cantiere in questa legislatura per iniziativa governativa, in prima lettura si possono affinare singoli aspetti della proposta, mentre nella seconda non si possono più apportare modifiche al testo.

Una linea più aperta al contributo della discussione parlamentare consentirebbe di riconsiderare l’istituzione di due consigli superiori, uno per la magistratura giudicante e uno per quella requirente. Si paventa infatti che il raddoppio degli organi sarebbe causa di complicazioni procedurali, a cominciare dall’attività consultiva, per la quale ci si domanda se i due consigli potranno esprimere pareri distintivi e dunque potenzialmente contradditori, ovvero coordinati. Analoghe complicazioni si temono per l’attività cosiddetta para-normativa. Aprendo a modifiche migliorative si potrebbe accedere alla soluzione delle due sezioni nell’ambito di un solo consiglio superiore, considerata più funzionale e caldeggiata anche da osservatori non ostili alla riforma costituzionale.

Si potrebbe riconsiderare anche la assai criticata scelta del sorteggio per i membri dei consigli superiori. Nel caso del sorteggio “secco” per la componente togata l’estrazione rischia di premiare magistrati che non hanno alcuna vocazione per l’attività organizzativa di cui si occupano i consigli superiori. Soprattutto, il sorteggio taglia di netto il legame fra il singolo magistrato e l’associazionismo giudiziario palesando quella che è stata definita una concezione solipsistica dell’autogoverno. Le obiezioni al sorteggio “temperato” dei componenti laici nascono dalla mortificazione del ruolo del Parlamento, che rinuncerebbe ad esercitare una scelta consapevole e di valore politico, con il collegato vulnus della logica della democrazia rappresentativa (con la sola attenuante che l’estrazione dei nomi avverrebbe nell’ambito di un elenco di eletti dal Parlamento in seduta comune). Pare significativo che alcuni deputati della maggioranza abbiano pensato di proporre un emendamento volto ad escludere il sorteggio per i componenti laici, ma poi vi abbiano rinunciato a seguito dell’intervento del Ministro della giustizia.

Proprio la decisione governativa di blindare il testo suscita serie perplessità. Secondo un’interpretazione rigorosa dei ruoli istituzionali, il Governo dovrebbe addirittura astenersi dall’intervenire nella procedura di revisione costituzionale. Invece, in questo caso, non solo ha promosso una riforma dal rilevante impatto ordinamentale, ma in più frustra il ruolo propositivo dei parlamentari, accentuando così quel processo distorsivo che nella prassi vede ornai la prevalenza dell’Esecutivo sul Legislativo.

Nondimeno, tutto lascia pensare che questa linea verrà confermata anche durante l’esame della proposta al Senato. Malgrado le attese, l’incontro del 5 marzo fra il Governo e la Associazione nazionali magistrati non ha sortito effetti positivi: nel comunicato finale si legge che il Governo “ha ribadito la volontà di proseguire con determinazione e velocità nel percorso di attuazione della riforma costituzionale, auspicando la sua approvazione in tempi rapidi”. A questo punto sembra prevedibile che si vada al referendum, posto che la maggioranza non dispone dei voti per raggiungere la soglia dei due terzi prevista dall’art. 138 Cost. In realtà, non si può affatto escludere che ci si sarebbe arrivati comunque, ma almeno in linea teorica l’apertura agli emendamenti parlamentari avrebbe potuto spingere le opposizioni a condividere un testo. Esito certamente preferibile posto che sarebbe bene che le riforme costituzionali conseguano il più largo consenso parlamentare.

2. Obiettivo reale

Ogni valutazione in merito alla proposta di revisione costituzionale dovrebbe partire dal dato di fatto per cui, in conseguenza di recenti modifiche legislative, il passaggio da una carriera all’altra riguarda ormai una minima percentuale degli appartenenti all’ordine giudiziario. Ciò fa intendere che la via più agevole per conseguire l’obiettivo della separazione delle carriere passa per un ulteriore intervento legislativo ordinario che blocchi definitivamente i passaggi (resta da vedere se sia opportuno separare anche i concorsi).

Ma evidentemente il Governo e la maggioranza ambiscono a un intervento di maggiore impatto consistente nella modifica dell’assetto ordinamentale delineato dalla Costituzione. Significativamente la relazione al disegno di legge costituzionale parla di “una rivisitazione della forma di autogoverno” (contraddicendosi peraltro quando sostiene che la riforma si pone in continuità con l’ordinamento attuale). Ciò spiega la duplicazione dei consigli superiori e l’assegnazione a una apposita corte della competenza in materia disciplinare attualmente esercitata dal CSM.

Posto che la bontà delle riforme istituzionali va valutata anzitutto in relazione agli obiettivi perseguiti, si tratta di capire quale sia lo scopo di questa rilevante modifica della “forma di autogoverno” della magistratura. Secondo la relazione al disegno di legge la riforma sarebbe una diretta conseguenza dell’introduzione del principio del giusto processo; sarebbe necessaria per completare il disegno avviato con la revisione costituzionale del 1999.

Esponenti della maggioranza hanno chiarito che l’accento cade in particolare sulla parità fra accusa e difesa nel processo. Da ultimo, l’ha affermato la Presidente del consiglio nel corso dell’incontro del 5 marzo con l’Unione delle camere penali. Tuttavia, la parità fra le parti nel processo non dipende dalle regole ordinamentali, se non in modo alquanto indiretto; piuttosto è collegata alle funzioni che vengono assegnate ai protagonisti del processo (va in questa direzione, per esempio, la proposta di rafforzare la previsione dell’art. 358 del codice di procedura penale secondo cui il pubblico ministero “svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini”).

Insomma, la chiave di lettura del legame con il giusto processo non pare affatto convincente. Il che induce a pensare che l’obiettivo della riforma sia diverso da quello che la relazione enuncia. A tal riguardo, si può escludere che punti a migliorare il funzionamento del sistema giustizia. Una simile modifica costituzionale non è pensata per aumentare l’efficienza della giustizia e non offre soluzione ai suoi problemi strutturali, a cominciare dalla durata dei processi.

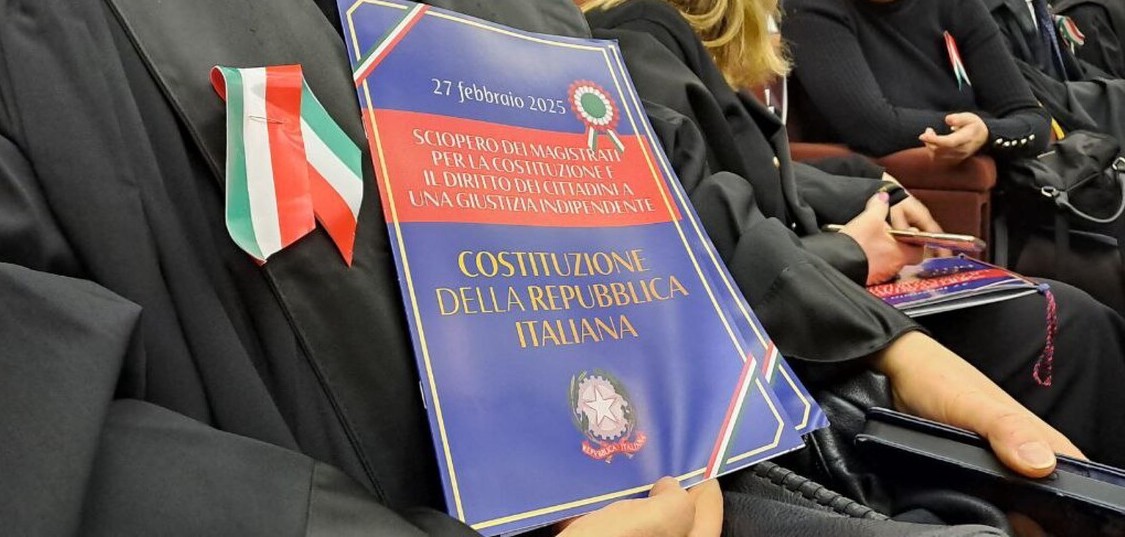

L’obiettivo va cercato piuttosto nella volontà di contenere la magistratura accusata di debordare dal suo ruolo. Da questo punto di vista, non è tanto lo specifico dettaglio delle misure che interessa agli autori della riforma, quanto il significato simbolico che verrebbe ad assumere davanti all’opinione pubblica. Si vuole che il cambiamento ordinamentale sia percepito come un limite al presunto strapotere della magistratura. E ciò concorrere a spiegare la contrarietà di larga parte della magistratura che ha portato allo sciopero del 27 febbraio scorso.

Per completezza va detto che tale disegno politico è favorito dal calo della fiducia dei cittadini nei confronti dei magistrati. Come sappiamo, a questo risultato hanno concorso gravi vicende interne alla magistratura, per le quali il Presidente della Repubblica ha parlato di “degenerazione del sistema correntizio” e di “inammissibile commistione fra politici e magistrati”, sollecitando “modifiche normative di legge e di regolamenti interni per impedire un costume inaccettabile quale quello che si è manifestato” (29 maggio 2020).

3. Spirito riformatore

Riguardo all’obiettivo reale della riforma si possono fare tre brevi osservazioni conclusive.

In primo luogo, che sarebbe opportuno dichiararlo in trasparenza, anche perché gli elettori potrebbero un giorno essere chiamati ad esprimersi sulla proposta di modifica costituzionale. Sarebbe meglio chiarire che la riforma non è la necessaria conseguenza del principio del giusto processo e non mira a rendere più efficiente il sistema giustizia.

In secondo luogo, che si pone il tema della proporzionalità delle misure proposte: una cosa è cercare soluzioni per i seri problemi della giustizia, altra cosa è cercare di indebolire l’ordine giudiziario alterando l’assetto ordinamentale.

Infine, che il nuovo assetto spingerà verosimilmente i pubblici ministeri ad organizzarsi nel consiglio della magistratura requirente secondo logiche autoreferenziali. Sarebbe un classico caso di eterogenesi dei fini: la riforma, che punta a indebolire la magistratura, finirebbe con il rafforzare la componente dei pubblici ministeri.

Tutto ciò suggerirebbe una maggiore ponderazione. L’esperienza insegna che non sempre le riforme istituzionali hanno migliorato la situazione. Il riformismo è fondamentale per aggiornare le istituzioni ai tempi nuovi, ma bisogna essere accorti quando si mette mano ai meccanismi istituzionali. Nel caso della giustizia sarebbe necessario un atteggiamento pragmatico, volto a migliorare il servizio per i cittadini piuttosto che a ridefinire i confini fra i poteri dello Stato.