GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

Solidarietà (presente e futura) prospettica nord-sud al tempo del "coronavirus"

di Mario Serio

La vita umana è composta di momenti e circostanze che esibiscono una straordinaria capacità di omologazione tra tutti coloro che abitano questo pianeta. Tutti, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, sono egualmente soggetti alla congerie contingente.

Si verifica così l'effetto della "livella", decurtisianamente proiettato nella dimensione ultraterrena.

Una sorta di attuazione coattiva del principio di eguaglianza posto dall'art.3 della Costituzione; situazioni eccezionali in presenza delle quali si afferma come ancor più cogente il dovere di solidarietà scolpito nella norma immediatamente precedente. Situazioni che, appunto, realizzano in via forzosa una forma inattesa ( e talvolta indesiderata) di eguaglianza sostanziale tra tutte le persone appartenenti alla medesima comunità istituzionale, geografica, sociale, politica.

Oggi l'Italia, e presto il mondo nella sua globalità non potrà sottrarsi al rischio, sta conoscendo uno di questi momenti, esposta come è, nella sua totale rappresentazione individuale, alle conseguenze di un evento morboso misterioso, insidioso e non ancora dominabile.

Molte risposte si stanno dando sul piano delle misure e delle precauzioni che possono incidere in termini di prevenzione della diffusione del contagio.

Vi è, tuttavia, un altro aspetto più profondo, meno suscettibile di classificazione sul piano formale che prende piede quasi reattivamente rispetto al grave fenomeno.

Si tratta di un sentimento che supera le barriere territoriali e trascende le differenze economiche e sociali ( almeno per la durata della situazione eccezionale, è da credere),accomunando quanti vivono nella medesima cornice ordinamentale. La realtà attuale ce ne offre alcuni esempi, proprio nel nostro Paese. Scambi transareali di dispositivi di protezione individuale; mobilità di personale sanitario; accettazione di ricoveri di non residenti;limitazioni alla locomozione allo scopo di evitare il diffondersi del virus ad altre zone; circolazione estesa di mezzi per il trasporto di generi di prima necessità.

Tutte iniziative che fanno onore a chi le assume e che rappresentano un auspicio di superamento dell'emergenza. Ma a fronte di questi raggi di sole in un cielo scuro e nella nostra ora più buia permangono interrogativi pesanti ed allarmanti, forse alimentati da esperienze, errori, egoismi, insensibilità del passato ( quale la politicamente cercata segregazione dei distretti più produttivi da quelli meno affluenti, da isolare).

In primo luogo, l'accorciamento delle barriere sociali ( paradossalmente incoraggiato dall'opposto obbligo del distanziamento fisico) e geografiche, la sensibilità ai problemi di chi rischia di perdere il lavoro ed i mezzi di sostentamento, la cura per l'altrui salute sono destinati a vivere solo nel corso della stagione ( di incerta durata) dell'emergenza o costituiranno il viatico per una rifondazione in senso etico e solidaristico e della tutela della salute con incremento delle dotazioni della benemerita sanità pubblicadelle nostre vite?

Si riprodurranno a crisi domata gli stessi ostacoli precedentemente frapposti alla piena esplicazione della personalità umana senza vincoli, pregiudizi, preclusioni?

E, su scala europea, sarà finalmente tradotto in concreti atti politici il messaggio sempre più impellente che suona nel senso dell'abbandono dell'arida ricerca della parità di bilancio e della sostituzione dell'equilibrio sociale all'austerità intesa come modo di concepire la vita senza speranza di progresso e di miglioramento collettivo ed individuale?

La categoria dei giuristi ha una responsabilità accresciuta, ed un'aspirazione da coltivare: continuare (iniziare, in alcuni, limitati casi) ad elaborare modelli interpretativi della vigente piattaforma delle fonti di produzione, suggerendo se del caso interventi correttivi, che sappiano assicurare la costante, uniforme attuazione del principio solidaristico e garantire l'accesso ed il mantenimento del lavoro in ogni tempo ed in prospettiva universale. Perché nulla sia come prima ed il gattopardo venga messo in quarantena.

La scomparsa di un grande Maestro: Piero Schlesinger

di Luigi Salvato

Nella tempesta delle notizie degli ultimi tragici giorni (soprattutto, ma certo non solo, per il nostro Paese), quasi totalitariamente focalizzate, come è ovvio e doveroso, sui dati e sull’evoluzione della terribile pandemia che sta flagellando il mondo, vi è quella che tra le vittime di Sars Cov 2 deve annoverarsi anche il prof. Piero Schlesinger, deceduto a Milano il 14 marzo scorso.

La notizia è stata data anche evidenziando, tra l’altro, che il prossimo 19 maggio egli avrebbe compiuto novanta anni, per attardarsi, in qualche caso, a ponderare se si sia trattato di decesso “da”, ovvero “con” coronavirus. Si tratta di una notazione che si impone soltanto per rimarcare anzitutto la necessità di rifiutare una distinzione che appare talora, secondo l’efficace aggettivazione utilizzata dal prof. Walter Ricciardi, addirittura «maniacale» e che, purtroppo, come ancora questi evidenzia, sembra invece caratterizzare l’analisi dei dati della pandemia svolta da altre nazioni, e quindi per ricordare che costituisce preciso dovere di tutti noi rifuggire (non solo per ragioni di pietas) dall’indulgere nell’utilizzare «l’espressione “è morto con il coronavirus non per il coronavirus”». Si tratta infatti, ha condivisibilmente sottolineato il prof. Roberto Burioni, di «una minimizzazione» (da lui icasticamente definita «criminale»), foriera di gravi guasti, non soltanto sul piano della lotta al tremendo morbo.

Non mancheranno certo le occasioni per soffermarsi su tale profilo e, superata (ci auguriamo tutti in tempi rapidi ed al meglio) la dura prova di questi giorni, per riflettere sull’esigenza di riconsiderare la bontà di talune perniciose derive di una concezione mercantilistica della società, divenuta vincente in questi due prime decenni degli anni 2000 sino ad apparire addirittura frutto di un ineluttabile, ma invece chiaramente inesistente, ordine naturale, occorrendo recuperare valori assurdamente divenuti recessivi.

La notizia sulla quale occorre qui svolgere qualche rapidissima considerazione è, come accennato, il sopravvenuto decesso del prof. Piero Schlesinger, che costituisce una gravissima, incolmabile, perdita per la comunità del mondo del diritto e per l’intera nazione.

Sarebbe assurda la pretesa di attardarsi a ricordare, sia pure in estrema sintesi, l’opera ed i meriti di una figura che ha profondamente segnato la storia giuridica ed economica dell’Italia a partire dalla fine degli anni cinquanta del secolo scorso. Tale ricordo deve ritenersi riservato anzitutto ai suoi numerosi ed autorevoli allievi, uno dei quali, il prof. Franco Anelli, rettore dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, nell’immediatezza del decesso, ha già posto in luce con poche, ma efficaci, parole (riportate dalla gran parte della stampa quotidiana) la statura del prof. Schlesinger. Con sintesi parimenti efficace l’Unione Nazionale Camere civili, in un suo comunicato, ha rimarcato che la solidarietà ed il cordoglio che vanno a tutte le famiglie italiane in questi tragici giorni, in relazione al decesso del prof. Schlesinger, va anche «all’intera comunità degli Avvocati, ed in primo luogo dei civilisti, che hanno perso un Maestro», di cui «resta il lascito del suo pensiero e, soprattutto, del suo esempio: ed altre generazioni di studenti continueranno ad essergli grate per questo».

In questa sede, è sufficiente, e doveroso, tratteggiare le tappe fondamentali che hanno segnato la vita scientifica e professionale straordinaria di un grande Maestro della scuola giuridica italiana. Nato a Napoli nel 1930, laureatosi a Torino in giurisprudenza, egli aveva iniziato nel 1956 all’Università di Urbino l'attività accademica, proseguita poi per trenta anni presso l’Università Cattolica di Milano, quale titolare della cattedra di Istituzioni di diritto privato.

L’attività scientifica del prof. Schlesinger è stata scandita dalla pubblicazione di saggi di importanza assoluta e dalla direzione e/o curatela di opere (tra queste, il Trattato di diritto civile e commerciale Cicu – Messineo) e di riviste (vanno ricordate, in particolare, Le Nuove leggi civili commentate e Famiglia e diritto), che hanno costituito (e costituiscono) un indispensabile strumento di lavoro per tutti gli operatori del diritto. Le opere e l’insegnamento impartiti dal prof. Schlesinger hanno infatti assunto importanza assoluta non soltanto sul piano dell’elaborazione dommatica, poiché hanno costituito strumenti imprescindibili per la corretta comprensione ed interpretazione delle norme e degli istituti giuridici (eminentemente civilistici) nell’ordinaria, quotidiana, attività svolta, prevalentemente, da avvocati e magistrati.

Nell’ambito del diritto civile, vanno ricordati monografie (La petizione di eredità; Il pagamento al terzo) e saggi (tra i più importanti, L’indebito soggettivo ex latere solventis e la sua influenza sul rapporto obbligatorio; Adempimento del terzo e delegazione di pagamento) che hanno lasciato un segno profondo ed indelebile nella cultura giuridica italiana. Si tratta di opere che hanno aperto e tracciato strade nuove e che conservano un’importanza, non scalfita dal tempo, come oramai è raro che accada in un tempo in cui la caducità sembra costituire il carattere di molti scritti.

All’indomani del decesso del prof. Piero Schlesinger è stata efficacemente ricordata (nel Quotidiano Giuridico del 16 marzo u.s.) l’importanza della sua elaborazione in materia di ingiustizia del danno (risalente al saggio La ingiustizia del danno nell’illecito civile, in Jus, 1960), ispirata alla «esigenza di fornire una raffigurazione del concetto di ingiustizia del danno in grado di svincolare “la responsabilità aquiliana dagli impacci di una subordinazione alla lesione di un diritto soggettivo o di un interesse direttamente protetto da altra norma”». Il saggio ha quindi posto le fondamenta che hanno permesso di dare concretezza ed efficacia alla clausola generale dell’art. 2043 c.c., ponendo le basi di quella ricostruzione che fu poi sostanzialmente fatta propria dalle Sezioni Unite civili con la storica sentenza del 22 luglio 1999, n. 500, che ha svincolato l’ingiustizia del danno cagionato in difetto di giustificazione dalla qualificazione dell’interesse leso come diritto soggettivo perfetto.

Di non minore importanza sono gli studi e l’attività svolta nell’ambito del diritto commerciale che, come ricordato dall’Unione Nazionale delle Camere civili, ha ampliato le frontiere del diritto contribuendo ad introdurre istituti nuovi, recepiti dal legislatore anche a seguito dei suoi scritti, in materia, ad esempio di Offerte pubbliche d’acquisto. In tale ambito è emersa la poliedricità della figura del prof. Schlesinger, assurto a figura chiave anche della comunità del mondo bancario, essendo stato dal 1971 al 1993 quasi ininterrottamente presidente della Banca Popolare di Milano.

La grandezza della figura del prof. Piero Schlesinger si staglia ancora più chiara, se si considera che la sua attività ha ampiamente superato i confini entro i quali, non di rado, si svolge l’attività e l’opera dei grandi teorici del diritto. E’ notoria, infatti, la sua lunga e formidabile attività di avvocato, soprattutto in ambito societario e bancario, conosciuta sul campo da generazioni di magistrati (soprattutto degli uffici giudiziari milanesi), alcuni dei quali, in passato, mi hanno raccontato di queste sue doti, che certo potranno testimoniare meglio di me.

Dal 1979 al 1990 è stato presidente del Centro italiano di ricerche e d'informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse e conservano pregnante importanza - in particolare, anche per la magistratura - le riflessioni svolte sulla regolamentazione del mercato in ordine ai compiti ed al ruolo dell’autorità giudiziaria nel campo del diritto dell’economia, con le quali egli (nello scritto pubblicato in AA.VV, Il dibattito sull’ordine giuridico del mercato, Bari, 1999) ha posto in luce che la definizione dei procedimenti decisionali non dovrebbe essere lasciata «a mutevoli capricci ed arbitri degli interessati, ma esige di essere regolata con chiarezza e precisione», allo scopo di garantire a tutti un quadro di insieme capace di offrire certezze e stabilità.

Particolarmente attuali sono, sempre in tale ambito, alcune considerazioni (di chiara e profonda efficacia, anche quando affidate ad interventi non paludati) da lui svolte nel corso del dibattito sul disegno di legge recante la delega per la riforma del diritto societario, presentato il 20 giugno 2000 dal Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria e per le politiche comunitarie (c.d. riforma Mirone), dirette a rimarcare la «inadeguatezza della disciplina del codice rispetto alla attuale realtà economica del Paese», ed a richiamare l’attenzione sull’esigenza di una rinnovata riflessione su quello che egli definiva lo «autentico “mito” della “onniscienza” del giudice» (Tutta da provare l’efficacia della selezione dei giudici specializzati, in Il Sole 24 ore, 31 maggio 2000.)

Le considerazioni del prof. Schlesinger conservano immutata attualità, laddove hanno con chiarezza enfatizzato l’esigenza di valorizzare appieno - soprattutto in dati ambiti e, tra questi, quello del diritto dell’economia - il requisito attitudinale e di assicurare che il giudice sia dotato di un adeguato livello di specializzazione, ineludibile perché egli sia all’altezza del compito che è chiamato a svolgere ed interseca settori cruciali per l’economia del nostro Paese. Il richiamo del prof. Schlesinger è di sicura attualità, se solo si volge l’attenzione a quanto accaduto in occasione della recente riforma della disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Di siffatte esigenze si era dato infatti adeguatamente carico la legge-delega n. 155 del 2017, ma le stesse non sono state poi opportunamente considerate dal legislatore delegato che, con il d.lgs. n. 14 del 2019, ha offerto soluzioni che, come ha scritto Renato Rordorf, non integrano «una buona scelta» e, ancora una volta, è stata sacrificata proprio quell'esigenza di specializzazione già indicata invece anche dal prof. Schlesinger come imprescindibile nel settore del diritto dell’economia.

E’ tuttavia indubbio che il ricordo e la gratitudine di tanti operatori del diritto (anche il mio personale) va anzitutto ad un’opera grazie alla quale intere generazioni si sono accostate alla materia privatistica, hanno studiato i fondamenti del diritto civile ed hanno avuto la possibilità di acquisire le competenze necessarie per l’accesso alle (e poi per il proficuo espletamento delle) professioni legali: il davvero mitico Manuale di diritto privato Torrente-Schlesinger.

La pregevolezza di tale opera è stata (e continuerà ad essere) evidenziata da operatori e studiosi certo più autorevoli di me e meglio di quanto io possa qui fare. Nondimeno, non posso esimermi dal ricordare l’efficacia dell’organizzazione della materia e la semplicità (che non era mai banalizzazione) di una trattazione che, per la completezza e la sapienza della struttura - efficacemente da altri definita come “stratificata” –, permettevano di conoscere ed approfondire in modo graduale gli istituti del diritto civile, costituendo la solida base, che non sarebbe stata mai abbandonata negli anni successivi, dalla quale ciascuno poteva progredire per gli approfondimenti necessari, nella certezza di potere fare affidamento su una sicura bussola, in grado di rendere agevole l’orientamento in una materia complessa e difficile.

In definitiva, la certezza è che il prof. Piero Schlesinger, per le sue opere e per l’attività svolta in diversi ambiti del mondo del diritto, è stato uno dei grandi Maestri della scienza giuridica italiana. A lui va dunque la gratitudine, che deve essere non soltanto quella delle comunità più immediatamente interessate dalla sua opera, ma dell’intero Paese per l’orma duratura che egli ha lasciato nella storia del pensiero giuridico e dell’economia dell’Italia.

I dati non parlano da soli: l’epoca del Coronavirus smaschera l’inganno dell’algoritmo-onnipotente e rivaluta il metodo statistico

Giuseppe Arbia e Vincenzo Nardelli

Sommario: 1. Premesse.- 2. La differenza tra “dato” e “informazione.- 3. Il contributo della Statistica ed il metodo scientifico-induttivo.- 4. Modelli statistici e previsioni della diffusione del Coronavirus - 4.1 Verifica dell’efficacia della manovra di lockdown - 4.2 Stima del momento di “picco epidemico”- 4.3 Stima del “tasso netto di riproduzione” - 5. Conclusioni

1.Premesse

Una decina di anni fa Chris Anderson, l’Amministratore Delegato della società 3D Robotics, dalle colonne della rivista online “Wired”, vaticinava la fine del metodo scientifico e l’avvento della tirannia dei dati affermando tra le altre cose che: “Con un sufficiente quantitativo di dati i numeri parleranno da soli”[1]. Era l’inizio della rivoluzione dei Big Data[2] e del diffondersi della illusione che la mera disponibilità di dati e di una strumentazione informatica in grado di trattarli in tempo reale sarebbe stata sufficiente a portare alla conoscenza approfondita di tutti i fenomeni empirici. Ambienti un tempo tradizionalmente impermeabili ad un approccio basato sui dati si sono andati via via convincendo che nella ricerca di una migliore conoscenza, molte operazioni potessero essere delegate ad un algoritmo di trattamento automatico dei dati. Qualora ve ne fosse bisogno, in questi giorni l’emergenza sanitaria imposta dall’epidemia di Coronavirus sta mostrando come, a fronte di un’enorme disponibilità di dati, non siamo in grado di rispondere alle domande fondamentali che davvero ci interessano, cioè: quando giungeremo al picco dell’epidemia? le misure prese sono efficaci? quando finalmente terminerà l’epidemia e torneremo alla normalità? quale sarà il prezzo che dovremo pagare in termini di vite umane? In questo articolo ci proponiamo di mostrare, facendo proprio riferimento alla emergenza legata alla diffusione del Covid-19, come è solo il metodo scientifico ed una corretta applicazione di modelli statistici a dati osservazionali e non semplici algoritmi, che possono fornire risposte adeguate alle domande e suggerire decisioni politiche scientificamente fondate.

2. La differenza tra “dato” e “informazione”

L’Italia vive in questi giorni un’emergenza sanitaria senza precedenti nella quale tutte le forze del paese sono mobilitate al fine di limitare i danni, in termini di vite umane e di costi sociali, e di ritornare al più presto alla normalità. In un momento così difficile per il nostro paese molti cittadini si rivolgono quotidianamente alla lettura di dati statistici per avere una piena coscienza di ciò che sta accadendo, oltre che per avere un conforto ed un sostegno delle volontà nello sforzo di uscire rapidamente dall’emergenza. Ogni giorno si attende con ansia il bollettino della Protezione Civile delle ore 18 nella speranza di trarne conforto. Tuttavia, molto spesso, dalla lettura dei dati a disposizione, il cittadino ne esce al contrario confuso e disorientato. Se “i dati parlassero da soli” (come afferma Chris Anderson) perché in questa emergenza, nella quale disponiamo di tantissimi dati, essi non riescono a darci risposte esaurienti?

In questo appare evidente la differenza sostanziale che sussiste tra “dato” e “informazione”.

Parte dell’ambiguità nell’uso dei due termini è certamente da ascrivere all’uso che facciamo della parola informatica (termine introdotto da Philippe Dreyfus nel 1962 dalla contrazione dei termini francesi informat(ion) (automat)ique). In realtà la nuova disciplina avrebbe dovuto essere più correttamente denominata Datamatica perché è ai dati che essa si riferisce e non di per sé alle informazioni in essi contenute[3].

Tanti dati non rappresentano, infatti, tante informazioni. Facciamo un piccolo esempio: un documento contenente la Bibbia può essere immagazzinato in un file di circa 20 Kilobyte circa, mentre la fotografia che scatto con uno smartphone di media qualità al piatto di pesce che sto mangiando, ne richiede almeno 100. Se condivido poi la foto con i miei i 20 amici della chat, essa produce un totale di 2 Megabyte. In altri termini in un secondo ho prodotto lo stesso volume di dati che corrisponde a 100 volte la Bibbia; con un contenuto informativo a confronto che lascio giudicare al lettore!

La distinzione tra dato ed informazione è ben espressa dal popolare autore di romanzi di fantascienza, Dabiel Keys Moran quando afferma che: “Possiamo avere dati senza informazioni, ma non informazioni senza dati”.

Non trovo mai, tuttavia, un modo migliore per chiarire questo tema della lettura della novella La biblioteca di Babele di Jorge Luis Borges[4]. In tale novella, l’autore considera un libro come un oggetto costituito da una sequenza di circa un milione di caratteri, ottenuto come il prodotto di (diciamo) 400 pagine x 40 righe a pagina x 60 caratteri per riga. Dato che tali caratteri possono assumere un numero limitato di valori (le lettere dell’alfabeto, lo spazio, il punto, la virgola, i due punti, il punto e virgola ecc.), tutte le loro possibili combinazioni nelle 400 pagine del libro danno luogo a tutti i libri che è possibile concepire: un numero non infinito, ma comunque elevatissimo[5]. A partire da tali considerazioni, Borges immagina che esista una biblioteca la quale possa contenere tutti i possibili libri, ma ci mette in guardia dal gioire di ciò giacché, in assenza di un catalogo veritiero e dettagliato della stessa, la probabilità di trovare il libro che ci interessa è sostanzialmente zero.

Questo racconto ci fa riflettere sul fatto che molti dati non implicano affatto conoscenza. Moltissimi volumi della biblioteca fantastica sono, infatti, costituiti solo da pagine vuote con qualche carattere sparso qui e lì. La stragrande maggioranza di essi compone parole senza un senso compiuto. Tra i pochi volumi che contengono parole con un senso compiuto moltissimi riportano realtà ingannevoli non corrispondenti alla verità.

È esattamente questa la situazione nella quale ci troviamo attualmente. Abbiamo a disposizione una quantità smisurata di dati, ma molti di questi sono inutilizzabili al fine di costruire un insieme informativo affidabile che ci porti ad una conoscenza dei fenomeni e dunque ad una base obiettiva sulla quale fondare le nostre scelte individuali e collettive.

Sono quattro, infatti, le fasi fondamentali di una conoscenza basata sui dati: (i) la raccolta e l’immagazzinamento del dato di base, (ii) l’estrazione dell’informazione da esso, (iii) la costruzione della conoscenza che dalla maggiore informazione deriva e, infine, (iv) l’uso di tale accresciuta conoscenza per prendere decisioni migliori empiricamente fondate.

Sono questi i passi che compie lo scienziato, il manager, il decisore politico così come l’uomo comune nel prendere le decisioni piccole e grandi di ogni giorno.

La lettura di dati empirici, in effetti, non è sempre immediata ed univoca e necessita che insieme ad essi vengano forniti strumenti di sintesi e chiavi di lettura per una loro corretta interpretazione ed una piena comprensione del fenomeno che essi descrivono: un compito che ha da sempre tradizionalmente svolto la Statistica.

3. Il contributo della Statistica ed il metodo scientifico-induttivo

Dopo questa lunga, ma credo utile, premessa, veniamo ai giorni nostri e al bombardamento di dati al quale veniamo sottoposti quotidianamente se vogliamo tenerci informati circa l’evoluzione della epidemia. Che aiuto possiamo attenderci dalla Statistica?

Due sono i compiti ai quali assolve la Statistica. Da un lato fornire una sintesi e una descrizione dello stato di fatto, dall’altro individuare regolarità nascoste, estendere i risultati dall’insieme necessariamente limitato che si è osservato al fenomeno nella sua interezza e, in ultima analisi, prevedere sviluppi futuri.

Da un punto di vista descrittivo possiamo misurare una serie grandezze interessanti che quantifichino l’entità del fenomeno fotografato in un determinato istante, quali, ad esempio la percentuale dei guariti tra gli infetti, la percentuale dei malati che richiedono una terapia intensiva, la letalità del virus (intesa come percentuale di decessi tra gli infetti), la sua mortalità (intesa come percentuale dei decessi sul totale della popolazione ecc.). Al momento in cui scrivo, ad esempio, leggiamo che la percentuale dei positivi al virus sulla popolazione è dello 0.03% (ovvero 3 infetti ogni 10,000 individui), il rapporto tra il numero di ricoverati in terapia intensiva e i positivi è circa l’8%, cosi come è del 7% circa la letalità del virus e la sua mortalità raggiunge circa lo 0.002% (ovvero 2 individui su 100,000).

Possiamo, tuttavia, generalizzare questi risultati e riferirli tout court all’intera popolazione italiana?

La risposta è no.

Queste informazioni, infatti, pur preziosissime, si riferiscono solo a ciò che è stato osservato, e non a tutto l’osservabile. In generale, dato che di norma non possiamo osservare tutta la realtà (in tutti i suoi stati di natura passati, presenti e futuri), siamo costretti ad osservarne solo una parte (ciò che abbiamo visto fino ad oggi) e cerchiamo di trarre da queste osservazioni limitate considerazioni di tipo generale. Ciò è necessariamente vero nel caso della rilevazione del diffondersi di un fatto nuovo ed inatteso come un’epidemia influenzale. Nel linguaggio statistico ciò che osserviamo è un campione (ciò che i filosofi chiamano il fenomeno - fainòmenon – “ciò che appare”) opposto a ciò che vorremmo osservare che lo statistico chiama popolazione (e che i filosofi chiamano invece l’universale – noumeno – “ciò che può essere pensato”). Nel ricavare informazioni universalmente valide da quanto osservato in un campione seguiamo dunque un procedimento statistico-induttivo.

Mentre agli albori della Statistica ci si affidava alla vaga speranza che un campione, comunque raccolto, rappresentasse bene l’intera popolazione, anche a seguito di clamorosi fallimenti, alcuni statistici (tra i quali Jerzy Neyman negli anni ’30) del secolo scorso misero in guardia i ricercatori sull’uso di dati raccolti senza un rigoroso criterio di raccolta. Sempre negli anni ’30 Sir Ronald Fisher (a giusta ragione ritenuto il padre della scienza statistica così come la intendiamo oggi) è tra i primi ad affermare che, affinché un’analisi statistica possa condurre ad una generalizzazione soddisfacente, gli esperimenti campionari devono essere programmati in maniera rigorosa[6]. La necessità che le osservazioni empiriche debbano essere raccolte seguendo un criterio rigoroso per poter costituire informazione valida alla costruzione della conoscenza è affermata anche dal matematico e filosofo della scienza Jules Henri Poincarè, nel suo celebre “Scienza e metodo” [7] quando afferma: “Il metodo scientifico consiste nell’osservare e nello sperimentare; se lo scienziato disponesse di un tempo infinito, non ci sarebbe altro che dirgli

Senza entrare in dettagli tecnici, per poter generalizzare in maniera soddisfacente i dati osservati all’intera popolazione, le osservazioni devono essere selezionate tramite un rigoroso sistema di campionamento (detto campione casuale) nel quale ogni unità ha la medesima probabilità di essere estratta (garantendo, per così dire, una certa qual oggettività del criterio di raccolta) in opposizione a campionamenti effettuati secondo criteri vari dettati dalla immediata disponibilità, dalla convenienza o dalla facilità di raccolta. Tale condizione non è evidentemente soddisfatta nel caso dei dati epidemiologici durante l’esplosione di un’epidemia, i quali vengono raccolti così come ci giungono senza un preciso piano degli esperimenti seguendo criteri di pura disponibilità.

Le percentuali alle quali abbiamo fatto riferimento precedentemente (percentuale dei malati sulla popolazione, la percentuale degli infetti che richiedono una terapia intensiva la letalità e la mortalità del virus) sono basati su dati che non sono stati raccolti con un criterio puramente casuale su tutto il territorio nazionale, ma al contrario sono (ovviamente) concentrati nelle regioni maggiormente colpite. Essa risulteranno per tale ragione stime inaffidabili dei veri valori che si intendono stimare a livello di tutta la popolazione.

Accanto a tali errori dovuti al criterio di raccolta, inoltre, le stesse grandezze sono affette da altri tipi di distorsione[8]. Ad esempio, la percentuale dell’8% degli infetti che richiedono una terapia intensiva (e, allo stesso modo la percentuale del 7% per la letalità del virus) è calcolata avendo a denominatore solo gli infetti ai quali è stato effettuato un tampone non considerando quindi gli infetti asintomatici e coloro che avendo sintomi lievi non si sottopongono al tampone. Tali percentuali rappresenteranno dunque una stima per eccesso della probabilità di quanti, affetti dal virus, necessiteranno la terapia intensiva e, rispettivamente, di coloro che avranno un esito letale.

4. Modelli statistici e previsioni della diffusione del Coronavirus[9]

4.1 Verifica dell’efficacia della manovra di lockdown

Se non possiamo avere stime affidabili di queste grandezze, cosa si può chiedere dunque alla Statistica in questa fase delicata?

Un obiettivo è certamente quello di suggerire e testare modelli interpretativi basati sui dati i quali riescano ad individuare regolarità nascoste e ci aiutino a prevedere, con un certo grado di probabilità, possibili sviluppi futuri.

Un esempio molto semplice che non richiede particolari conoscenze statistiche aiuterà a comprendere cosa intendiamo. Siamo certamente tutti molto interessati a sapere se si stiano rivelando efficaci le misure di quarantena forzata imposte dal Governo l’8 marzo per contenere la diffusione del Coronavirus (il cosidetto lockdown).

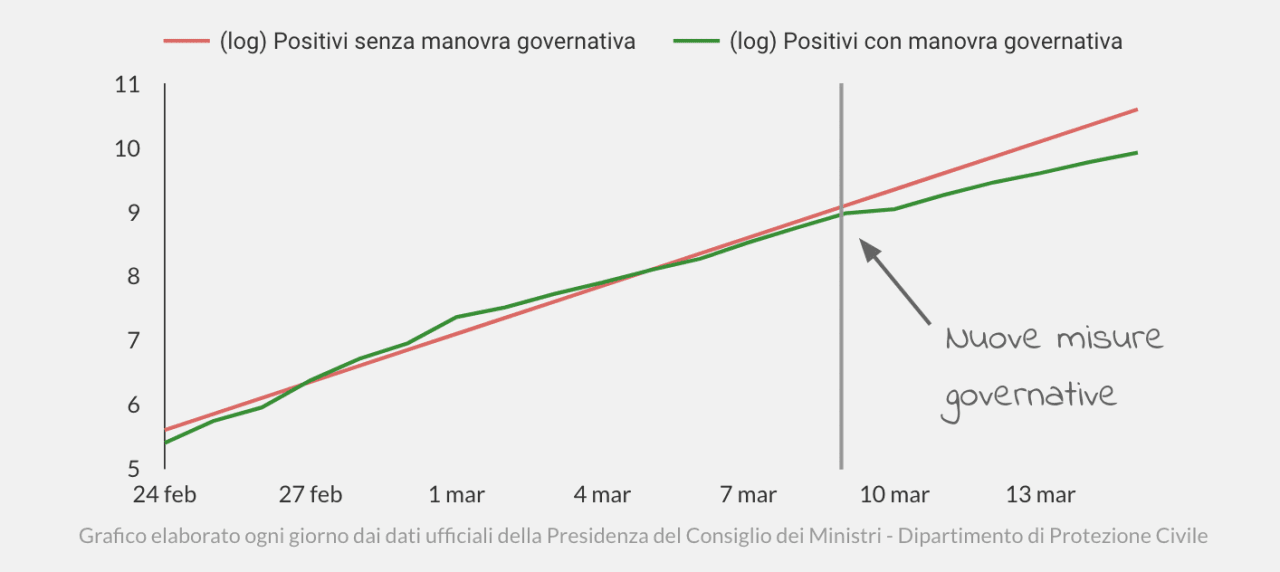

Se osserviamo su un grafico l’andamento del numero dei contagi prima dell’introduzione di tali misure, esso segue un andamento quasi perfettamente esponenziale (quindi lineare su una scala logaritmica). Questo andamento è riportato in rosso nella Figura 1 su scala logaritmica. Se estrapoliamo tale andamento dopo l’8 marzo abbiamo un’idea di quello che sarebbe stato il verosimile sviluppo dell’epidemia in assenza del provvedimento di lockdown, che denominiamo il controfattuale. Confrontando tale andamento teorico con i dati effettivamente osservati (riportati in verde nella Figura 1), quello che si osserva è un marcato e crescente distacco dei soggetti positivi realmente osservati dall’andamento lineare precedente rivelando, dunque, l’efficacia della misura per contenere il diffondersi del contagio.

Figura 1. Andamento temporale dei positivi (su scala logaritmica) prima e dopo le misure di isolamento sociale. (Grafico elaborato sui dati ufficiali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile).

4.2 Stima del momento di “picco epidemico”

Utilizzando modelli molto più sofisticati di quello precedentemente riportato a titolo esemplificativo (e senza entrare in aspetti più tecnici) si possono costruire modelli al fine di tentare di prevedere il verosimile andamento dell’epidemia.

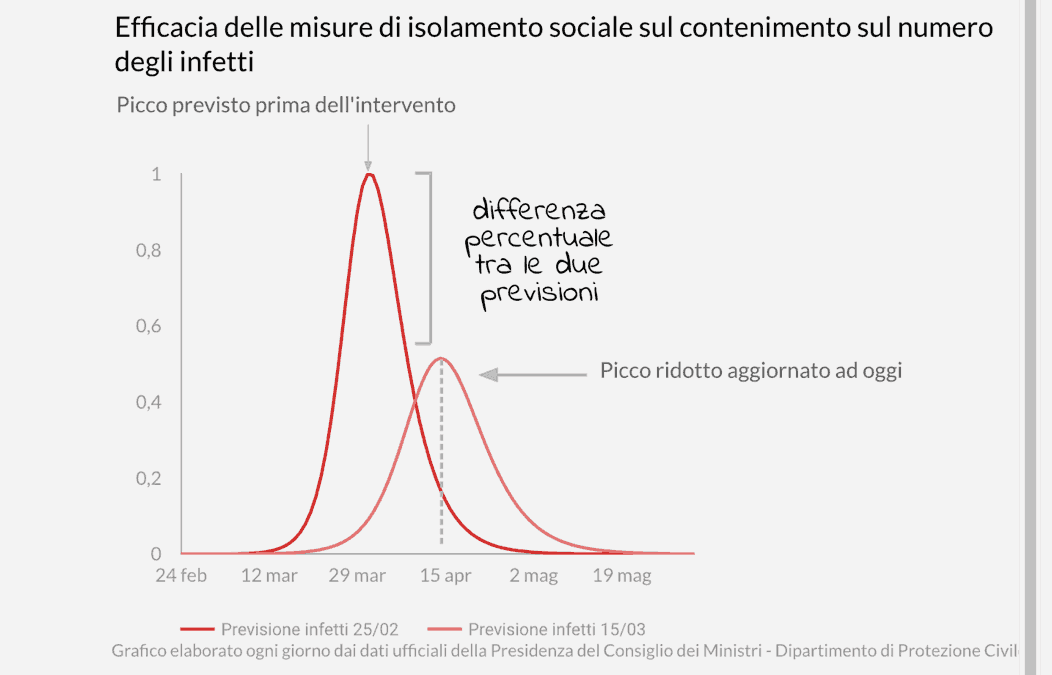

Un’informazione estremamente rilevante in tal senso che tutti vorremmo avere è la data del cosiddetto picco epidemico. Con esso si intende, infatti, il punto massimo nella curva della crescita temporale del numero di infetti dove tale numero inizia a decrescere e, per così dire, si inizia a vedere la fine dell’emergenza.

Le nostre elaborazioni condotte a riguardo conducono al grafico riportato nella Figura 2 che mostra come tale picco, originalmente previsto dal nostro modello per il 30 marzo, si è oggi spostato in avanti intorno al 15 aprile (intervallo tra l’11 ed il 17 aprile) come esito delle misure di isolamento sociale introdotte l’8 di marzo.

Questa deve intendersi come una buona notizia: più il picco si sposta in avanti nel tempo, infatti, più si riduce il punto di massimo (come mostra il grafico) consentendo al sistema sanitario di fare fronte all’emergenza in maniera adeguata. Le nostre stime si allineano sostanzialmente a quelle ottenute attraverso l’uso di altri modelli da altri studiosi che rese pubbliche in questi giorni (si vedano, ad esempio, i siti web https://statgroup-19.blogspot.com/ e

Figura 2. Curva dell’evoluzione stimata dell’epidemia nel tempo prima e dopo le misure di isolamento sociale (Grafico elaborato sui dati ufficiali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile).

Tale data non va confusa con la data del picco del numero di “nuovi casi” giornalieri, che è la definizione alla quale fanno riferimento le stime del Governo, collocandola intorno al 18 marzo e che pure rappresenta un punto di svolta importante (si veda a riguardo https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-governo-stima-92mila-contagi-picco-18-marzo-ADfgS9C)

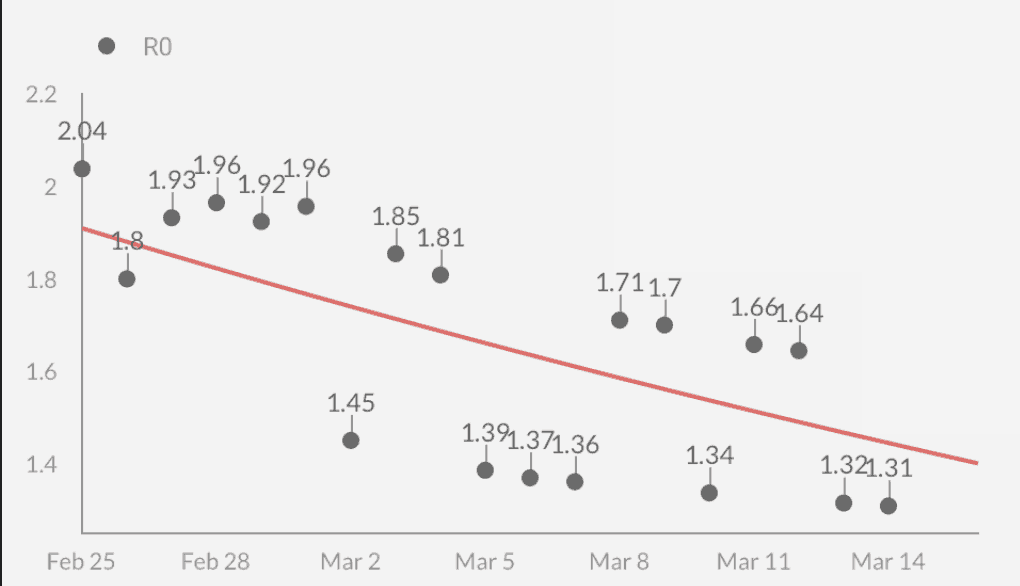

4.3 Stima del “tasso netto di riproduzione”

Per finire, un ulteriore parametro interessante per leggere l’evoluzione del Coronavirus in Italia è il cosiddetto “tasso netto di riproduzione” (indicato con il simbolo R0) del quale si sente spesso parlare in questi giorni. Tale indice rappresenta il numero medio di contagiati da ciascun individuo positivo nel periodo in cui è infetto. Più è alto il valore di R0, più difficile sarà controllare l'epidemia. Se R0 è inferiore ad 1 l'infezione tenderà ad estinguersi, mentre se R0 è maggiore di 1 essa continuerà a diffondersi nella popolazione. Di qui l’importanza di calcolarne il valore durante un’epidemia e di prevederne gli sviluppi futuri. Il grafico riportato nella Figura 3 mostra l’andamento di tale parametro stimato in base al nostro modello. Da un valore superiore a 2 (al 25 febbraio ogni infetto ne contagiava in media 2.04) si è passati ad oggi ad un tasso di poco superiore ad 1 ed in costante diminuzione.

Figura 3. Curva dell’evoluzione stimata del tasso netto di riproduzione (Grafico elaborato sui dati ufficiali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile).

5. Conclusioni

La Statistica ci mette in guardia circa facili generalizzazioni di quanto osserviamo. I dati da soli non dicono molto, e non dobbiamo cercare di far dire loro più di quanto possano dire. Anche nel mondo attuale, dove il diluvio di dati al quale siamo sottoposti sembra secondo alcuni aver reso obsoleto il metodo scientifico, al fine di impostare correttamente una ricerca, i dati vanno elaborati tramite rigorosi modelli al fine tradurli in informazioni utili, far crescere la conoscenza e condurci a decisioni migliori per l’utilità di tutti.

“Torneremo ad abbracciarci” ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo discorso dell’8 marzo. «Ma fra quanto? E in quanti di meno?» Si chiedeva Carlo Verdelli nell’editoriale di Repubblica del 12 marzo. Lo sforzo di molti studiosi in Italia e nel mondo va nella direzione di provare a rispondere attraverso l’uso di modelli statistici a queste e ad altre domande che ci tengono con il fiato sospeso in questi giorni.

[1] “With enough data, the numbers speak for themselves” Chris Anderson, The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete, Wired Magazine, Science, 23.3.2008

[2] Sul tema dei Big Data il lettore interessato può riferirsi a Arbia, G. (2018) “Statistica, società e nuovo empirismo nell’era dei Big Data”, Edizioni Nuova Cultura, Roma e Arbia, G. (2018) “Big Data: il sesto potere”, La Rivista Vita e Pensiero, Milano.

[3] L’ambiguità è stata in parte corretta ai nostri giorni con l’uso sempre più diffuso del termine Data Science (scienza dei dati).

[4] Apparso dapprima nel 1941 nella raccolta Il giardino dei sentieri che si biforcano e poi nel 1944 all'interno del volume Finzioni.

[5] Per gli amanti del calcolo combinatorio esso è pari a 30 (il numero dei caratteri disponibili) elevato ad 1,000,000, ma se si prova a far effettuare questo calcolo ad un qualsiasi calcolatore la risposta che si ottiene è univocamente: infinito.

[6] Fisher, R. (1935) “The Design of Experiments“, Hafner Publishing Company, New York

[7] Poincarè J.-H. (1997) “Scienza e metodo“, Einaudi.

[8] Si veda a riguardo Arbia, G. (2020) “A Note on Early Epidemiological Analysis of Coronavirus Disease 2019 Outbreak using Crowdsourced Data », arXiv:2003.06207v1.

[9] Le analisi qui riportate sono state elaborate dagli autori e fanno parte di un lavoro congiunto con Andrea Palladino e Luigi Atzeni che si ringraziano. Il modello utilizzato nelle nostre elaborazioni è basato sui lavori di Hamer W. H. (1906) “Epidemic diseases in England“, Lancet, 1, 733-9 e Soper, H. E. (1929) “Interpretation of periodicity in disease prevalence, “ Journal of the Royal Statistical Society, A, 92, 34-73. Si rimanda al sito web https://vincnardelli.github.io/covid19-italia/ per ulteriori analisi ed approfondimenti.

di Maurizio Bozzaotre

sommario: 1. Cronaca di un’emergenza nazionale: dall’epidemia alla pandemia - 2. I primi provvedimenti di contenimento del virus - 3. Il decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e decreti attuativi - 4. (segue): il DPCM 9 marzo 2020 - 5. (segue): il DPCM 11 marzo 2020 - 6. Gli altri decreti-legge emanati dal Governo - 7. Conseguenze e sanzioni in caso di violazioni - 8. Alcune (provvisorie) valutazioni: le libertà individuali ai tempi del virus.

Stiamo tutti vivendo una situazione del tutto inedita, con significative conseguenze sulla nostra vita familiare, lavorativa e di relazione. Anche sul piano strettamente giuridico, l’impatto del virus COVID-19 e delle misure adottate per contrastarlo sono assolutamente dirompenti. Proviamo a evidenziare gli aspetti più importanti.

1. Cronaca di un’emergenza nazionale: dall’epidemia alla pandemia

È notizia di questi giorni: l’OMS ha dichiarato che il COVID-19 sia ormai da considerarsi una pandemia. Secondo i parametri OMS, una pandemia è la diffusione in tutto il mondo di una nuova malattia coinvolgendo almeno due continenti. Non è la gravità di una malattia il parametro decisivo perché venga dichiarata una pandemia, bensì la facilità con la quale una malattia si diffonde. La dichiarazione di pandemia implica che ogni Paese metta a punto un Piano pandemico e che lo aggiorni costantemente sulla base delle linee guida dell’Oms.

Come siamo arrivati a tutto ciò? Non farà male un breve riepilogo di quanto accaduto in questi ultimi mesi.

Il 9 gennaio scorso l’Organizzazione Mondiale della Sanità comunicava al mondo la scoperta, da parte delle autorità sanitarie cinesi, di un nuovo virus mai identificato prima nell’uomo, il “2019-nCoV” (da “2019-newCoronaVirus”) o “COVID-2019” (da “COronaVIrusDisease-2019”), associato a un focolaio di casi di polmonite registrati nella città di Wuhan, nella parte centrale della Repubblica Popolare Cinese. Il 30 gennaio veniva dichiarata dall’OMS la situazione di emergenza internazionale di salute pubblica a causa dell’epidemia del COVID-19 con una serie di linee guida a livello globale. Allarme giustificato dal fatto che contro questo nuovo virus non ci sono vaccini né farmaci specifici, e si ritiene che il tempo di svilupparli non sarà breve; a ciò si accompagnano un alto grado di letalità ed una grande facilità di diffusione ([1]).

Il giorno successivo, 31 gennaio, il Consiglio dei Ministri del Governo italiano deliberava lo “stato di emergenza nazionale”, situazione prevista e disciplinata dall’art. 24 del d.lgs. n. 1 del 2018 (codice della protezione civile). In particolare, con questo provvedimento il Governo deliberava, per la durata di sei mesi, lo “stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, prevedendo la possibilità di intervenire a mezzo di ordinanze emanate dal Dipartimento della protezione civile, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Si deve ricordare che le ordinanze di protezione civile emesse nell’ambito di uno stato di emergenza di rilievo nazionale possono essere adottate «in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l’intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate» (art. 25, d.lgs. 1/2018).

Occorre sottolineare che sin da quel momento la situazione veniva inquadrata nel novero degli eventi emergenziali di cui all’art. 7, lett. c), d.lgs. 1/2018, ossia tra le «emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24» ([2]).

2. I primi provvedimenti di contenimento del virus

Nella fase immediatamente successiva si susseguivano una serie di ordinanze da parte di enti locali delle zone prossime ai primi focolai di contagio (ad esempio il Comune di Codogno in data 21 febbraio). Provvedimenti fondati sulle disposizioni contenute nel Testo unico sugli enti locali (d.lgs. n. 267 del 2000). In particolare, all’art. 50 si prevede il potere del sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale”. Nel caso in cui l’emergenza superi il territorio comunale, l’art. 50 citato prevede che “l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”. Ed è quello che è accaduto, atteso che l’emergenza epidemiologica ha ben presto superato gli ambiti dei singoli comuni per assumere una valenza territoriale assai più ampia.

In questo quadro, occorre ricordare in via generale che, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le competenze in materia di tutela della salute e di protezione civile appartengono al novero delle competenze “concorrenti” tra Stato e Regioni, spettando dunque allo Stato fissare i principi generali e alle singole Regioni la normativa di dettaglio. Questa ripartizione ovviamente può porre dei problemi di coordinamento in caso di situazioni di necessità e urgenza che giustifichino il ricorso a misure straordinarie. A tale proposito, l’art. 32 della legge n. 833 del 1978 (istitutiva del servizio sanitario nazionale) prevede che il Ministro della sanità possa emettere «ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», ed analogo potere di emettere ordinanze nelle medesime materie viene attribuito anche al Presidente della Giunta regionale (oltre che al Sindaco), con efficacia limitata al territorio regionale o una sua parte.

3. Il decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e decreti attuativi

A questo punto, visto l’aggravarsi della situazione, interveniva il Governo con il decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, con legge n. 13 del 5 marzo 2020. Al decreto-legge facevano seguito una serie di decreti governativi di attuazione.

Si tratta di atti oggi in gran parte superati dai più recenti provvedimenti, ma che è utile esaminare sinteticamente per avere un’idea della risposta che progressivamente si è inteso dare per far fronte all’emergenza.

In sintesi, il DL 6/2020 prevedeva che nei Comuni o aree ove vi fossero soggetti positivi al COVID-19, le autorità competenti fossero tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione. Le misure comprendevano: divieto di allontanamento e di accesso al comune o all’area interessata; sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato; sospensione dei servizi educativi e dei viaggi di istruzione; sospensione dell’apertura dei musei; sospensione delle procedure di concorsi pubblici e attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; applicazione di misure di “quarantena con sorveglianza attiva” per chi avesse avuto contatti stretti con persone affette dal virus; sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e chiusura di alcune tipologie di attività commerciali; possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità fosse condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale; limitazione all’accesso o sospensione dei servizi trasporto di merci e di persone. Era altresì prevista la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento.

Il testo del DL 6/2020 prevedeva che l’attuazione di tali misure di contenimento dovesse essere disposta con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri e il Presidente della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso le misure interessassero più Regioni. Si prevedeva che, in casi di “estrema necessità e urgenza”, le stesse misure si potessero adottare, anche prima dell’adozione del DPCM, dalle autorità regionali o locali ai sensi dell’articolo 32 legge 833/78 sopra citato. Si garantiva l’esecuzione delle misure con l’ausilio delle forze di polizia e, ove occorresse, delle forze armate; un espresso richiamo veniva operato all’art. 650 codice penale per il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Al decreto-legge facevano seguito vari decreti attuativi del Presidente del Consiglio.

1) DPCM 23 febbraio 2020 (stessa data del decreto-legge) recante “misure urgenti di contenimento del contagio nei Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto”, indicando gli undici Comuni interessati e alcune misure urgenti di contenimento sul piano nazionale.

2) DPCM 25 febbraio 2020, recante ulteriori misure urgenti, con particolare riferimento a misure previste per scuole e università, alcune valide nei comuni delle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte e altre su tutto il territorio nazionale.

3) DPCM 1° marzo 2020, recante ulteriori misure di contenimento del contagio negli undici Comuni già individuati, nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro-Urbino, Savona, Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona, assieme a ulteriori misure sull’intero territorio nazionale.

4) DPCM 4 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative applicabili sull’intero territorio nazionale. Veniva innanzi tutto disposta la sospensione assoluta di una serie di attività, quali: congressi, riunioni, meeting ed eventi in cui fosse coinvolto personale sanitario o incaricato di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; servizi educativi per l’infanzia, attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore e universitaria, corsi professionali, master; viaggi d’istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche comunque denominate, programmate da istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; divieto agli accompagnatori di pazienti nei dipartimenti emergenze e accettazione e pronto soccorsi di permanere nelle sale di attesa salve diverse indicazioni del personale preposto.

Venivano poi previste una serie di ipotesi di sospensione con eccezioni: manifestazioni, eventi e spettacoli, ivi inclusi cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportassero affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; rimaneva consentito, nei Comuni diversi da quelli della “zona rossa” lo svolgimento di eventi e competizioni, nonché sedute di allenamento degli atleti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, fermo restando l’obbligo di controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus; sport di base e attività motorie svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, erano ammessi a condizione che fosse possibile il mantenimento della distanza interpersonale di almeno di un metro; erano esclusi dalla sospensione corsi post universitari connessi alle professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa; l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, era limitata ai soli casi indicati dalla direzione della struttura, tenuta ad adottare le misure necessarie.

5) DPCM 8 marzo 2020 recante ulteriori misure di contenimento, ove si inasprivano sia le misure in atto nella cosiddetta “zona rossa” (Regione Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia) che quelle vigenti sull’intero territorio nazionale.

In particolare, con le prime si prevedeva il divieto di spostamento «in entrata e in uscita dai suddetti territori, nonché all’interno dei medesimi territori», salvo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute; consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) era fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

Quanto alle misure da applicare sull’intero territorio nazionale, spiccavano le seguenti: sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; chiusura di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; chiusura di musei e altri istituti e luoghi della cultura; svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; sport di base e attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, erano ammessi esclusivamente a condizione del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; qualora possibile, era raccomandato ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o ferie; ferma restando la sospensione le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri, l’apertura dei luoghi di culto era condizionata all’adozione di misure tali da evitare assembramenti, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

4. (segue): il DPCM 9 marzo 2020

Visto il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, con un notevole incremento dei casi sul territorio nazionale, e la necessità di misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi, il 9 marzo veniva emesso il sesto DPCM.

Si tratta di un provvedimento di assoluto rilievo, in quanto prevede che le misure di contenimento del contagio stabilite in precedenza per la regione Lombardia e le quattordici province della cosiddetta “zona rossa” si applichino fino al 3 aprile 2020 all’intero territorio nazionale.

Sarà il caso di riassumerle:

a) divieto di ogni spostamento (non si può intendere in altro modo l’applicazione all’intero territorio nazionale dell’espressione “spostamento in entrata e in uscita dai suddetti territori, nonché all’interno dei medesimi territori” contenuta nel precedente decreto), salvo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché sedute di allenamento di atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;

e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando la possibilità di svolgere lavoro agile;

f) chiusi gli impianti dei comprensori sciistici;

g) sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico quali ad esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;

h) sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza di attività scolastiche e formazione superiore, comprese università, corsi professionali, master, corsi per professioni sanitarie e università per anziani, corsi professionali e attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; vengono esclusi corsi per medici in formazione specialistica e di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;

i) ferma restando la sospensione delle cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri, l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

j) chiusi tutti i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;

k) sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile;

l) consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

m) consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

n) sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

o) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

p) chiuse palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

q) sospesi gli esami di idoneità, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini;

Si stabilisce inoltre il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Ulteriori prescrizioni riguardano lo sport: sono sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento di eventi e competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto ma senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e società sportive sono tenute ad effettuare i controlli idonei; lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

5. (segue): il DPCM 11 marzo 2020

Infine (per ora), nella serata dell’11 marzo è stato emesso un altro DPCM, il settimo in venti giorni, contenente un ulteriore inasprimento delle misure fin qui adottate.

In sintesi si prevede quanto segue.

1) Attività commerciali. Sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per alcune attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità espressamente individuate nell’allegato 1 al decreto (farmacie e parafarmacie, ipermercati, supermercati, discount alimentari; e poi commercio al dettaglio di: prodotti surgelati, prodotti alimentari, bevande e tabacchi, carburante, computer, periferiche, attrezzature per telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, articoli igienico-sanitari, articoli per l’illuminazione, giornali, riviste e periodici, medicinali non soggetti a prescrizione medica, articoli medicali e ortopedici, articoli di profumeria, prodotti per toletta e l’igiene personale, piccoli animali domestici, materiale per ottica e fotografia, combustibile per uso domestico e riscaldamento, saponi, detersivi, prodotti per lucidatura e affini; vendita di prodotti via internet, televisione, per corrispondenza, radio, telefono, o a mezzo di distributori automatici), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo quelli di generi alimentari.

2) Bar e ristoranti. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a patto che garantiscano la distanza di sicurezza. Consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per l’attività di confezionamento e di trasporto. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali.

3) Servizi alla persona. Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 del decreto (lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali e altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse). Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico agro-alimentare incluse le filiere che ne forniscono beni e servizi.

4) Trasporti pubblici. Si stabilisce che i Presidenti di Regione possano disporre la programmazione del servizio di trasporto pubblico locale, anche non di linea, con possibilità di riduzione e soppressione dei servizi in relazione alla necessità di contenere l’emergenza coronavirus, tenendo conto delle effettive esigenze e assicurando i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

5) Lavoro pubblico. Ferma restando la raccomandazione di promuovere la fruizione di congedi ordinari e ferie, e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile (a domicilio o a distanza) del proprio personale dipendente, e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

Per tutte le attività che restano aperte deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, invitando ove possibile all’utilizzo di modalità di lavoro agile.

6) Attività produttive e professionali. Per quanto riguarda attività produttive e professionali si raccomanda che:

7) Durata delle misure. Si stabilisce che le prescrizioni del decreto producano effetto fino al 25 marzo 2020 (anteriore, quindi, rispetto a quella del 3 aprile valida per le altre misure adottate in precedenza).

Quel che sembra importante precisare è che non si tratta di una serrata totale o un “lockdown” (blocco della produzione) come scattò a Wuhan dopo l’esplosione del virus. Anzi, l’industria, la grande produzione e tutte le filiere collegate, pur applicando e rispettando le misure anti-contagio, sono invitate a continuare.

Come è stato rilevato dai primi commenti giornalistici (Nadia Fusani) questo decreto è un aggiustamento che le stesse associazioni di categoria (negozianti) auspicavano: infatti, restare aperti per incassare pochissimo appare davvero come uno spreco di energie e risorse. Anche perché, in virtù dei recenti stanziamenti governativi (25 miliardi di euro), nel prossimo futuro saranno previsti indennizzi o risarcimenti, che potrebbero non spettare a chi rimane aperto. Ecco perché, nel dubbio, sono stati gli stessi negozianti ad aver chiesto la serrata dei negozi. Un altro esempio di quanto assurda e paradossale sia la situazione che stiamo vivendo.

6. Gli altri decreti-legge emanati dal Governo

Per completezza, si debbono qui richiamare brevemente gli altri provvedimenti assunti dal Governo dopo il 23 febbraio, questa volta nella forma di decreto-legge. Essi sono:

1) decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese;

3) decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante misure straordinarie ed urgenti per lo svolgimento dell’attività giudiziaria ([3]);

4) decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale.

Si tratta di misure settoriali che, in virtù delle caratteristiche dei settori su cui vanno ad incidere (si pensi alle misure che incidano su istituti processuali o che comportino aumenti di spesa), necessitano di essere disposte da norme aventi forza e valore di legge.

7. Conseguenze e sanzioni in caso di violazioni

Quali sono le conseguenze in caso di violazione alle prescrizioni sopra elencate? Occorre fare alcune necessarie distinzioni.

Cominciamo dalle persone fisiche.

Come si è visto, nei decreti sopra citati vengono disposti una serie di divieti, che possiamo distinguere in assoluti o relativi. Tra i divieti assoluti spicca quello di uscire di casa per coloro che siano risultati positivi al virus o che siano sottoposti alla misura della quarantena. Per tutti gli altri, il divieto di uscire di casa può considerarsi relativo in quanto soffre di alcune (tre) eccezioni: “comprovate esigenze lavorative”, situazioni di “necessità”, “motivi di salute”; è poi previsto che sia consentito il rientro per coloro che si trovino fuori della propria residenza, domicilio o dimora.

Vi sarebbe poi una terza categoria di soggetti: coloro che siano affetti da sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C, per i quali viene “fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante”. Al di là della dubbia valenza giuridica di una condotta “fortemente raccomandata”, sembra comunque di ritenere che per costoro l’uscita di casa possa dirsi consentita solo nei casi di “necessità”, venendo ovviamente meno sia le esigenze lavorative (quanto meno per i lavoratori dipendenti) che i “motivi di salute” (essendo previsto un vero e proprio obbligo di contattare il medico).

La violazione di questi divieti può comportare, a seconda dei casi, l’applicazione di norme incriminatrici ([4]).

Innanzi tutto, nei decreti viene espressamente previsto (ma in realtà non ve ne era necessità) che il mancato rispetto degli obblighi e divieti verrà sanzionato ai sensi dell’art. 650 c.p., che punisce con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206 la condotta di chi non osservi un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragioni (fra le altre) di igiene, se il fatto non costituisce un più grave reato. Ma questa non è l’unica fattispecie astrattamente ipotizzabile.

Come si diceva, le misure imposte con i decreti prevedono alcune eccezioni al divieto di uscire di casa (esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute), addossando però all’interessato l’onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento. Si prevede al tempo stesso che tale onere possa essere assolto mediante un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445 del 2000, resa anche attraverso la compilazione di moduli appositamente predisposti in dotazione agli operatori delle Forze di polizia. Com’è ovvio, la veridicità di tali dichiarazioni sarà suscettibile di verifica, anche ex post. Pertanto, chi avesse dichiarato il falso andrà incontro alle conseguenze previste dall’art. 483 c.p. (“Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”), che punisce con la reclusione fino a due anni la condotta di chi attesti falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

Ma le conseguenze penali possono essere assai più gravi.

Viene qui in rilievo l’art. 438 c.p., («Epidemia»), che punisce con l’ergastolo «chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni». Si tratta di reato doloso, dunque la condotta sarà punibile se vi sia la coscienza e volontà di diffondere germi patogeni, assieme alla rappresentazione di provocare un evento definibile come “epidemia”. Il codice penale prevede anche la fattispecie colposa, all’art. 452 («Delitti colposi contro la salute pubblica»), stabilendo: a) la reclusione da tre a dodici anni se dal fatto deriva la morte di più persone; b) la reclusione da uno a cinque anni, per il solo fatto di aver colposamente diffuso l’epidemia.

Si consideri che, secondo una recente sentenza della Cassazione (Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 9133 del 2018), la nozione di “epidemia” sul piano giuridico deve intendersi più ristretta e circoscritta rispetto all’omologo concetto elaborato in campo medico. In ambito medico, per epidemia si intende ogni malattia infettiva o contagiosa suscettibile di rapida ed imponente manifestazione in un medesimo contesto e in un dato territorio colpendo un numero di persone tale da destare un notevole allarme sociale e un correlativo pericolo per un numero indeterminato di individui. Diversamente, il legislatore penale, con la locuzione «mediante la diffusione di germi patogeni» ha voluto circoscrivere l’alveo di punibilità alle condotte caratterizzate da determinati percorsi causali. In altre parole, affinché vi possa essere una condotta penalmente rilevante, occorre che questa si estrinsechi attraverso una precisa modalità di realizzazione, ossia la propagazione - volontaria o colposa - di germi patogeni di cui l’agente sia in possesso. Ciò detto, se il delitto in esame si muove lungo le coordinate di una tipicità oggettiva causalmente orientata, non è possibile determinare in astratto se possa rientrare nella fattispecie anche la condotta di chi, pur consapevole di essere contagiato, se ne vada in giro incurante delle prescrizioni e dei divieti. Ogni valutazione dipenderà, evidentemente, dalle concrete modalità del suo comportamento. In giurisprudenza non si rinvengono precedenti utili al riguardo, e ciò anche perché, fortunatamente, siamo di fronte ad una situazione per tanti aspetti inedita ([5]).

Infine, c’è la possibilità di configurare anche un’ulteriore fattispecie di reato, prevista all’art. 260, RD n. 1265 del 1934 (Testo unico leggi sanitarie), che punisce con l’arresto fino a sei mesi la condotta di chiunque non osservi un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo, prevedendosi un aumento della pena «se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un’arte sanitaria». Si ritiene che questo reato possa concorrere con quelli previsti agli artt. 438 e 452 c.p., stante la diversità dei beni protetti.

Venendo alle attività commerciali e produttive in genere, può dirsi quanto segue.

Per le attività produttive e commerciali che non sono sospese, la violazione delle norme di precauzione (distanza interpersonale, ecc.) può comportare la chiusura dell’esercizio o dell’attività: lo prevedono espressamente i vari decreti.

Si ricordi anche che l’imprenditore ha il dovere primario di garantire la tutela della salute dei propri dipendenti. In termini generali, l’art. 2087 codice civile prevede che «l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». Questa previsione trova poi una specifica declinazione in normative specifiche, a cominciare da quella contenuta nel d.lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). In buona sostanza, l’imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire rischi per la salute dei lavoratori.

Come si è visto, le misure contenute nei vari DPCM di cui sopra invitano i datori di lavoro a promuovere la fruizione di periodi di congedo ordinario o ferie per i loro dipendenti, oppure a ricorrere a modalità di lavoro agile (a casa o a distanza) qualora possibile. In caso di impossibilità, il datore dovrà assicurare, rispetto a quei dipendenti la cui presenza sul luogo di lavoro è ritenuta necessaria, il rispetto delle cautele e precauzioni tese a garantire la salute degli stessi, (c’è chi ritiene fondatamente che questo valga non soltanto per i luoghi di lavoro ma anche per il tragitto casa-lavoro). Qualora ciò non avvenga, il datore potrà incorrere in responsabilità di tipo civile e penale, in caso di danno alla salute del lavoratore. Si potrebbe ad esempio ipotizzare il reato di lesioni/omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Trattandosi di reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, con potenziale rischio di una contestazione a carico dell’ente, vi è l’esigenza che le aziende si dotino di procedure interne volte a garantire la più idonea osservanza delle cautele poste a tutela della salute dei dipendenti ([6]).

8. Alcune (provvisorie) valutazioni: le libertà individuali ai tempi del virus

Il quadro normativo che si è cercato di prospettare pone evidentemente una serie di questioni molto delicate, giacché le misure sopra descritte vanno ad incidere pesantemente su libertà e diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione, come ad esempio la libertà di circolazione (art. 16), la libertà di riunione (art. 17), il diritto all’istruzione, ecc.

Ora, vista la situazione di indubbia emergenza, non sembra possa dubitarsi che misure eccezionali siano legittime, anche sul piano costituzionale. Non dimentichiamo che lo stato di emergenza sanitaria è stato dichiarato non solo dalle autorità italiane ma anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. È evidente che siffatto stato di emergenza consente, anzi impone, interventi straordinari e urgenti.

Nello specifico, ad esempio, in tema di libertà di circolazione è la stessa Costituzione a prevedere espressamente, all’art. 16, che questa possa essere limitata «per motivi di sanità o di sicurezza», che nel caso in questione sicuramente sussistono. Dal canto suo, l’art. 17 dispone che la libertà di riunione possa essere vietata per «comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica». Si consideri poi che l’art. 32 della Costituzione stabilisce che la salute sia tutelata non solo come «fondamentale diritto dell'individuo» ma anche come «interesse della collettività», il che autorizza misure atte a tutelare tale interesse collettivo. Si potrebbe anche menzionare l’art. 120 Cost., ove si prevede espressamente che il Governo centrale possa “sostituirsi” a Regioni, Province e Comuni in caso di «pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica» ([7]).

Questi riferimenti normativi ci consentono di soffermare per un attimo la nostra attenzione su un aspetto di non poca importanza, riguardante la capacità e prontezza di risposta all’emergenza da parte del Governo e dell’apparato pubblico in genere. Come si è visto all’inizio, lo stato di emergenza nazionale è stato dichiarato dal Governo il 31 gennaio, appena un giorno dopo che l’OMS aveva dichiarato lo stato di emergenza internazionale. Dopo di che, il primo provvedimento adottato a livello nazionale si è avuto il 23 febbraio, e da quella data abbiamo avuto una quasi quotidiana escalation di misure sempre più stringenti. Ora, ragionando col senno di poi si può anche ritenere piuttosto lungo il periodo di “silenzio” dal 31 gennaio al 23 febbraio, ma si deve anche considerare che a quest’ultima data i casi di COVID-19 noti erano poche centinaia su tutto il territorio nazionale, in gran parte concentrati in zone circoscritte. Si noti che la Costituzione e i principi generali del nostro ordinamento - come si è visto - autorizzano sì misure limitative di diritti e libertà individuali per motivi di sanità o incolumità pubblica, ma a patto che tali motivi siano “comprovati”, vale a dire evidenti e documentati. Man mano che l’emergenza cresceva e la situazione si andava aggravando si sono adottate misure progressivamente più restrittive, e né poteva essere diversamente se vogliamo rispettare i principi che sono a fondamento del nostro Stato democratico di diritto. Quando si parla di comprimere libertà fondamentali non si può… giocare di anticipo.