Il dialogo Habermas-Günther riletto dalla cultura giuridica italiana. I civilisti (parte prima): R.Natoli intervista Francesco Busnelli e Aurelio Gentili

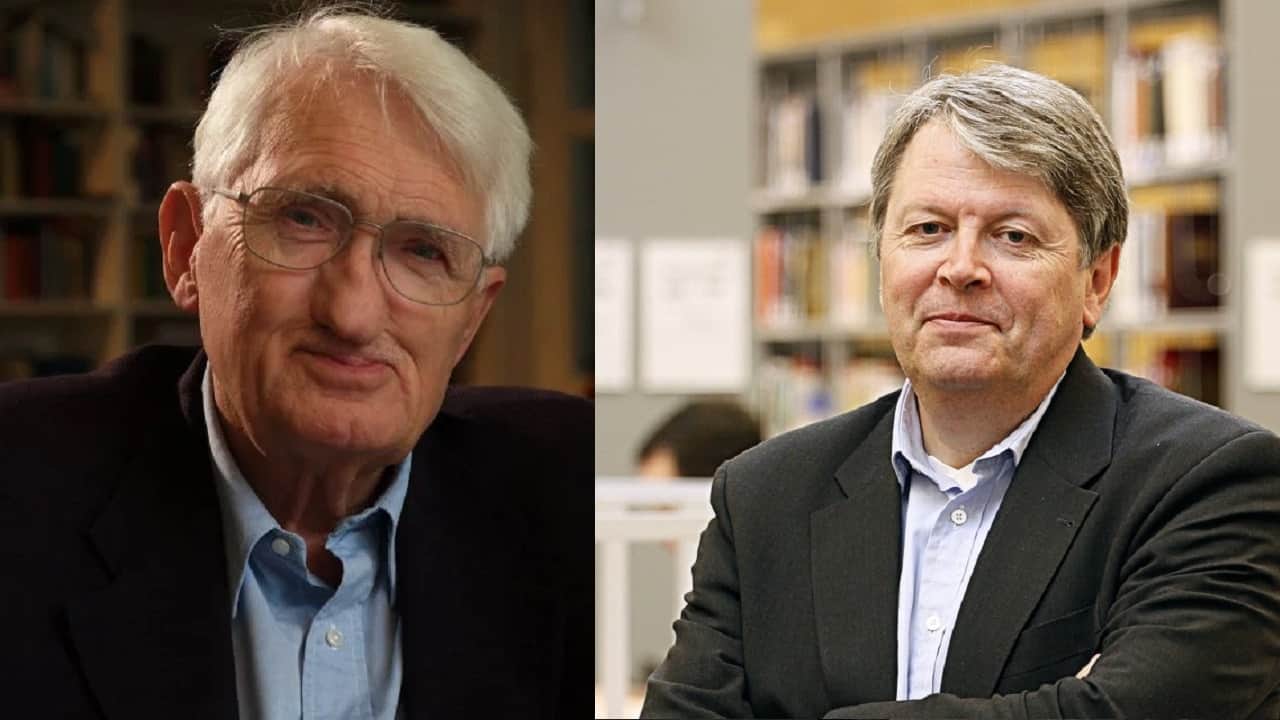

Giustizia insieme, dopo avere ospitato il confronto fra Habermas-Günther messo a disposizione dal settimanale tedesco Die Zeit, nella sua versione italiana - Jürgen Habermas e Klaus Günther Diritti fondamentali: “Nessun diritto fondamentale vale senza limiti”- ha deciso di promuovere un dialogo a distanza fra i due pensatori tedeschi e la cultura giuridica italiana.

Sono state già pubblicate le interviste a Gaetano Silvestri, Il dialogo Habermas-Günther riletto dalla cultura giuridica italiana, parte prima.Intervista di Roberto Conti a Gaetano Silvestri e Il dialogo Habermas-Günther riletto dalla cultura giuridica italiana, parte seconda. I giuspubblicisti. Intervista di F. Francario a D. Sorace, F.G. Scoca e G.Montedoro.

Roberto Natoli ha raccolto le riflessioni di quattro autorevoli civilisti: Francesco Busnelli, Aurelio Gentili, Francesco Denozza e Pasquale Femia. La prima parte è dedicata alle risposte di Busnelli e Gentili.

Roberto Natoli: Nel saggio “Per la critica della violenza” del 1921, Walter Benjamin osservava che “varrebbe la pena di indagare il dogma della sacertà della vita”. A distanza di un secolo e a causa di una pandemia dalle conseguenze non solo sanitarie devastanti, nel dibattito giusfilosofico tedesco questo dogma è stato seriamente discusso. A partire da alcune impegnative prese di posizione di autorevoli politici tedeschi come Wolfgang Schauble, il filosofo Jürgen Habermas e il teorico del diritto Klaus Günther, in un dialogo apparso su Die Zeit il 9 maggio scorso e prontamente tradotto su questa Rivista, hanno affrontato il tema della bilanciabilità del diritto alla vita con altri diritti costituzionalmente protetti. Il dibattito tedesco risente ovviamente dell’impostazione della Grundgesetz — al cui vertice è, come noto, è posta la dignità umana — ma è spia di una questione generale che, in modo forse meno esplicito che in Germania, si è posta in tutti i paesi occidentali e dunque anche in Italia. In questa intervista si confrontano, a partire dai temi indagati da Habermas e Günther, due insigni civilisti, di solidissima cultura teorico-generale, che contribuiscono a una riflessione sul tema anche dal punto di vista del diritto civile.

Fin dall’inizio della crisi sanitaria si è compreso che le persone maggiormente a rischio fossero le più anziane. Nota però Günther che “Il dover morire in conseguenza di malattie apparteneva, nei tempi passati, al generale rischio di vita, che solo di rado poteva evitarsi o ridursi”; pertanto, “solo da quando disponiamo di un sistema di assistenza medica altamente complesso e dispendioso si pone fondamentalmente la domanda su cosa e quanto stato e società possano e debbano fare per impedire o per ridurre decorsi patologici prevedibilmente rischiosi per la vita”. Questo ragionamento contiene, a mio avviso, una profonda intuizione: che, a monte del bilanciamento che tutti i legislatori hanno operato, sia pur con cadenze diverse, stia la tecnica. È la tecnica, infatti, ad aver conformato il diritto alla vita fino a trasformarlo in una pretesa positiva (garantire le possibilità tecniche di sopravvivenza), assai diversa dalla originaria pretesa negativa (essere protetti dalle aggressioni di terzi). Se si condivide questa analisi, fino a che punto un ordinamento costituzionale può legittimamente scegliere di allocare in modo preponderante le proprie risorse sul sistema sanitario, producendo, per riprendere le parole di Habermas, “forse a lungo termine persino danni irrimediabili a bambini, scolari e genitori, all’industria e al commercio?”. A coloro che si richiamano alla relatività del diritto fondamentale alla vita Günther pone poi una domanda tanto “tragica” quanto, a ben vedere, retorica, nella misura in cui li invita a “spiegare al primo paziente che non possa essere fatto respirare in conseguenza dell’allentamento, che egli dovrebbe morire per amore della libertà di altri”. Le misure di contenimento adottate dai governi sono state però ampie e variegate. Al termine dell’emergenza quel milione di italiani circa che, secondo le stime attuali, avrà perso il lavoro, potrebbe ben domandare se tutte le misure adottate siano state funzionali alla necessità di garantire le possibilità di sopravvivenza degli infetti. In termini giuridici, mi pare che ciò si traduca in questa domanda: le misure di contenimento sono state effettivamente informate ai principî di proporzionalità e adeguatezza cui si è, fin dall’inizio dell’emergenza, fatto riferimento?

Francesco Busnelli: Anno 1947. La Repubblica “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo …. e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2); “tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” (art. 32, comma 1); “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale” (art. 3, comma 1).

Anno 1978. La legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, in attuazione dell’art. 32, comma 1, Cost., assicura “la promozione, il mantenimento e il recupero della salute fisica e psichica … senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini” (art. 1, commi 1 e 3).

Anno 1979. La Corte di Cassazione, a Sezioni unite (sentenza 8 ottobre 1979, n. 5172), ne ha dedotto che “la salute è protetta in via primaria, incondizionata e assoluta. Il carattere garantistico della tutela va ribadito ove si consideri che neppure all’autorità che operi a tutela specifica della sanità pubblica è dato il potere di sacrificare o di comprimere la salute dei privati”.

L’avvento della “tecnica” e l’asserita “trasformazione della pretesa” possono giustificare un mutamento radicale di indirizzo interpretativo?

Il fulcro della questione chiama in causa quelle che in altra sede ho chiamato le “alterne vicende del principio di dignità della persona umana”.

Mentre la Corte costituzionale italiana continua ad affermare che la dignità “propone un valore assoluto in un contesto di relativismi di valori” (Flick, 2015) e una dottrina recente ne approfondisce il fondamentale “valore ermeneutico” (Scalisi, 2019), l’Europa sembra da tempo optare per un ridimensionamento dell’assolutezza dei diritti umani. La Convenzione per “la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” omette un esplicito riferimento alla dignità umana mentre la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta di Nizza), pur aprendosi con una norma di tutela della dignità umana, la inserisce nel Preambolo tra “i diritti, le libertà e i principi riconosciuti” dalla Carta proponendosi di “rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell’evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici”. Infine, con l’avvento del nuovo secolo è venuto affermandosi un indirizzo per così dire “demolitorio” che ha origine nell’ambito dell’etica medica nordamericana – “Dignity is a useless concept” (R. Macklin, 2003) – e ha trovato in Europa un suo sviluppo nel campo giuridico in virtù di una “comparazione” volta ad accreditare questa conclusione e a “diffondere l’idea di un diritto individuale alla dignità come diritto di autodeterminazione” (G. Cricenti, 2013).

Se si condivide l’analisi sottesa in questo percorso, un mutamento radicale di indirizzo interpretativo diviene possibile, ed è stato chiaramente delineato contrapponendo idealmente “alla scelta politica e filosofica anti-moderna della dignità della persona umana il soggettivismo della modernità dei diritti dell’uomo” (O. Cayla; Cass., 2 ottobre 2012, n. 16754).

È questa la prospettiva della “relativizzazione dei diritti umani” che “inquieta” Habermas, mentre Günther si propone di accoglierla in linea di massima come “necessità di bilanciamento tra due o più diritti” (nel nostro caso, tra “vita e salute” e “libertà”) imperniata sulla “idea centrale del principio di proporzionalità”, fermo. restando comunque il limite della riserva di legge.

La “proporzionalità” è però un miraggio. In effetti, l’art. 52, comma 1, della Carta di Nizza contempla, in termini generali e astratti, l’ipotesi di “eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciute dalla Carta in quanto previste dalla legge … nel rispetto del principio di proporzionalità … solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente … all’esigenza di proteggere diritti e libertà altrui”.

In concreto, “l’attuale crisi rende però difficile un tale controllo di proporzionalità” (Günther). Occorre allora mettere spregiudicatamente a nudo tale difficoltà. Se un tempo, in caso di crisi, una selezione di pazienti privi di fondate chances di sopravvivenza alla malattia era agevolmente praticabile come criterio idoneo allo scopo di alleggerire il corrispondente limite ai “diritti e libertà altrui” necessariamente coinvolti, lo stesso criterio entra irrimediabilmente in crisi oggi a fronte delle radicali innovazioni tecnologiche che hanno profondamente trasformato i sistemi di assistenza medica. Ne è testimonianza eloquente la crescente prassi giurisprudenziale di cause originate da richieste di risarcimento del danno non patrimoniale da morte intraprese dagli eredi del paziente per asserita perdita di chances terapeutiche di sopravvivenza (da ultimo, Cass., 11 novembre 2019, n. 28993).

Ma ancor prima, è “la legittimità giuridico-costituzionale dello scopo così perseguito” che rimane “dubbia” (Günther). “Piuttosto” come si potrebbe pensare che “il nucleo contenutistico della tutela della vita, sulla base del carattere individualistico del nostro ordinamento giuridico, non abbia un effetto impeditivo di ogni arretramento che gli altri diritti fondamentali non hanno? (Habermas).

Oltre l’inquietudine di Habermas e i dubbi di Günther, aleggia nel nostro ordinamento lo “spirito” della Costituzione.

Qual è la lezione che si può trarre dalle fasi più drammatiche della terribile crisi tuttora in atto?

L’esperienza che abbiamo vissuto è servita a mettere in evidenza i seguenti fenomeni: 1) l’esemplare professionalità e l’ammirevole dedizione del personale medico e infermieristico e di tutte le collaborazioni di supporto all’assistenza dei pazienti, prestata con l’obiettivo di raggiungere la guarigione dei pazienti, a prescindere dalle condizioni di età, di salute e di livello sociale ed economico degli stessi; 2) la clamorosa situazione di inefficienza organizzativa e funzionale delle strutture e dei servizi di assistenza medica, del tutto impreparate ad affrontare una crisi del genere, e gli effetti della progressiva riduzione delle risorse economiche da tempo affliggente il sistema della sanità pubblica; 3) le conseguenze traumatizzanti del parallelo “contenimento” dei diritti e delle libertà personali degli individui e delle famiglie nonché gli effetti economici devastanti di un’economia ingessata con conseguenti strascichi di perdita del lavoro da parte di migliaia di persone.

Orbene, il primo fenomeno mette in evidenza il verificarsi di una piena consonanza con i principi della vocazione dignitaria del nostro ordinamento costituzionale: come dire, una vox populi a suggello dello “spirito” della Costituzione. Ne consegue l’obiettivo primario di salvaguardare la tutela assoluta della salute dei pazienti, atta a garantire le possibilità di sopravvivenza degli “infetti” (sgradevole termine ‘burocratese’ e ‘pestilenziale’).

Oltre tutto, non è sicuro che con uno “scarto” (o, comunque, con un trattamento differenziato in peius) dei pazienti più problematici (per esempio, anziani oltre una certa età e/o con problemi pregressi di salute) si riesca a ottenere risultati decisivi in ordine all’allentamento dei limiti che paralizzano la tutela dei diritti e delle libertà altrui nonché al superamento della paralisi economica.

Semmai è il secondo fenomeno che rischia di ostacolare o addirittura di vanificare in fatto la realizzazione dell’obiettivo primario. Ne consegue la necessità e l’urgenza di provvedere al “risanamento” delle strutture sanitarie, e in modo particolare di riservare al sistema della sanità pubblica le risorse economiche che consentano di realizzare detto obiettivo.

Sullo sfondo si staglia, comunque, il problema fondamentale della latente conflittualità tra il primo e il terzo fenomeno, evidenziata e resa drammatica in caso di crisi - o pandemie, come quella presente -, suscettibili di ripetersi in futuro.

L’esperienza appena vissuta ci ha messo di fronte a misure di contenimento di diritti e libertà personali improvvisate, variegate e, spesso, scoordinate per fronteggiare la tutela della salute (non solo individuale ma anche) “come interesse della collettività”.

Occorrerà trarre profitto da questa esperienza per ricercare ed elaborare un sistema speciale di norme dirette a delineare un modello elastico ma uniforme di regolamentazione delle insorgenze, delle dinamiche e degli esiti di una “crisi-tipo”; e tutto ciò nell’osservanza di un principio-cardine: il quale non può consistere, a mio avviso, nel relativismo di un imperativo in base al quale “nessun diritto fondamentale vale senza limiti”, ma deve avere come fulcro il valore assoluto della tutela della dignità della persona umana, dell’intera collettività, con particolare attenzione al diritto alla vita e alla salute delle persone più fragili e bisognose fino ad arrivare ai c.d. “infetti” con poche chances di sopravvivenza alla malattia ma a cui non si può negare la dignità.

Un presupposto essenziale per il funzionamento di un simile sistema è tuttavia rappresentato dalla necessaria soluzione di un problema già accennato: la presentazione e rapida approvazione di un piano di rilancio, dopo un ventennio di sistematico depotenziamento, del Servizio sanitario nazionale, e di riproposizione aggiornata dei suoi obiettivi (art. 2, n.8).

Il momento sembrerebbe particolarmente propizio: l’Europa, da cui per lunghi anni è giunta una spinta a tagliare la spesa sanitaria, ci invita oggi a “investire nella sanità”. Purtroppo, non vi sono per il momento segnali incoraggianti che inducano a ritenere che l’invito è stato raccolto. Né le “sei grandi aree di intervento” annunciate dal c.d. “piano Colao”, né i “nove dossier principali” del “nuovo programma” di governo – “Progettiamo il rilancio” - illustrati dal Presidente del Consiglio ai c.d. “Stati generali” che si svolgono in questi giorni a Roma, contemplano l’urgenza di un piano di “risanamento della sanità pubblica”. Dai giornali (Il Fatto Quotidiano, 15 giugno 2020) si apprende che “un piano con cifre e obiettivi al Ministero della Salute ancora non c’è”; ma il cognome del Ministro, che “ha appeso in Senato il suo programma a una citazione di Papa Francesco (‘Peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla’)”, lascia comunque aperta la porta a una (pia?) speranza.

Aurelio Gentili: Da seguace del metodo analitico-linguistico penso che la risposta alla domanda ‘fino a che punto un ordinamento può scegliere di trasferire risorse in modo preponderante da altri settori meritevoli di tutela alla protezione del diritto alla vita’ vada data all’esito di alcune distinzioni preliminari.

La prima. Intendiamo interrogare la filosofia morale, la politica, o un ordinamento giuridico? E quale? Bisogna saperlo perché le risposte sono distinte e possono essere diverse. Io mi proverò a rispondere dal punto di vista del Trattato sull’Unione Europea.

La seconda. Bisogna distinguere valori, fini e mezzi. I valori sono i beni protetti. I fini sono la loro protezione e promozione. I mezzi sono le risorse impiegate ed il criterio di allocarle. Dal punto di vista dell’Unione, quanto ai valori l’art. 2 richiama in aggiunta a quelli che elenca quelli della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e quelli delle ‘tradizioni costituzionali comuni’ (l’art. 6). Il ‘diritto alla vita’ vi rientra. Quanto ai fini si stabilisce (art. 3) un compito non solo di protezione, quindi di non permettere lesioni, ma di promozione, quindi di incrementare l’effettività ed il godimento di quei beni che sono i valori. Mentre quanto ai mezzi sono richiamati i criteri di ‘appropriatezza’ (art. 3, 6° c.), di ‘sussidiarietà’ e di ‘proporzionalità’ (art. 5). La sussidiarietà, però, concerne solo il riparto tra Unione e Stati. Quindi il criterio nella determinazione dei mezzi è nei principi di appropriatezza e proporzionalità.

La terza. Bisogna distinguere effettività e validità (essere e dover essere). I mezzi, e la tecnica fra questi, incidono sull’effettività, ma mai sulla validità dei valori, così come l’adempimento incide sulla soddisfazione ma mai sulla validità del credito. Solo altri valori possono incidere sulla validità di un valore, ovviamente in caso di conflitto. Quindi, per venire al caso, il diritto alla vita vale, ed impegna lo Stato a proteggerlo, indipendentemente dalle risorse disponibili (i mezzi) per il sistema sanitario: una vita non protetta perché i respiratori costano troppo è solo un diritto insoddisfatto. Il punto non è dunque se la tecnica entri nel bilanciamento (qui la mia risposta è: no! non si bilanciano i fini con i mezzi), ma: i) se il diritto alla vita sia anch’esso da bilanciare con altri valori, e ii) se a seguito di un simile eventuale bilanciamento sia legittimo (rispetti cioè il principio di appropriatezza e proporzionalità) e in che misura mettere un limite alla protezione della vita come fine ed alla devoluzione a tal fine, a costo del detrimento di altri valori, delle risorse. Torno sul primo quesito con la successiva distinzione; sul secondo tornerò con la mia risposta alla seconda domanda.

La quarta. La vita – filosoficamente, come anche nel sistema del Trattato - non è un valore come gli altri (dignità, libertà, uguaglianza, integrità fisica, sicurezza, famiglia, non discriminazione, giusto processo), per una ragione ontologica: unica, non ammette un ‘più o meno’; o è, o non è. Di più: è la condizione di fruizione di tutti gli altri beni (o valori). Da questo carattere assoluto del bene deriva il carattere illimitato della protezione (il ‘diritto’ alla vita). Sul piano del dover essere, ovviamente. Sul piano dell’essere il limite (ma come detto è insoddisfazione, non invalidità del diritto) deriva dalle cose: non abbiamo, o non sempre, sicuri mezzi di protezione.

Ovvia a questo punto la prima risposta. Al contrario degli altri valori il valore della vita non si bilancia. E se non si bilancia, almeno in astratto devolvere ad esso le risorse è legittimo – anche a costo di sacrificare altri valori – fin dove necessario a proteggerla.

Il punto dunque non è – a mio avviso – se fare un bilanciamento di beni e fini, o se invece sia necessario e quindi legittimo spostare risorse a favore del diritto alla vita, per quanto ciò costi. Il punto è solo ravvisare i limiti di questa necessità. E di questo mi occupo rispondendo alla seconda domanda.

Se la mia risposta alla prima domanda tiene, la risposta alla seconda, se cioè ‘le misure adottate siano proporzionate ed appropriate, anche dove anno sacrificato altri valori’, non concerne i valori e i fini, ma solo i mezzi. Concerne, soprattutto, il modo di sceglierli e il criterio di allocarli.

In altri e più specifici termini: stabilire se sia giusto limitare la libertà di movimento, le condizioni di vita dei cittadini, le possibilità di lavoro e di commercio, le garanzie democratiche, per tentare di salvare la vita degli infetti (spesso anziani e con una flebile speranza di vita), e se sia giusto, e in che misura, devolvere risorse alla sanità sottraendole ad altro, nonostante le iniziali apparenze, dissipate – spero – dalle distinzioni operate, non è questione di corretto bilanciamento di valori, ma di corretta applicazione dei mezzi. La domanda diventa insomma: quali altri diritti vanno conculcati, e quanto, e quante risorse vanno trasferite?

Se il criterio di scelta dei mezzi fosse solo l’appropriatezza (l’utilità allo scopo) la risposta sarebbe: ‘senza limiti’, e quindi anche a detrimento di altro. Senza limiti perché, come visto, dal carattere assoluto del bene protetto deriva il carattere illimitato della protezione, e quindi la rimozione di ogni limitazione al pregiudizio ad altri valori ed all’impiego di risorse.

Ma il criterio è anche la proporzionalità. Cioè: a) pregiudicare solo quei valori il cui pregiudizio è necessario alla protezione del diritto alla vita, e solo nella misura necessaria; b) destinare alla protezione della vita le risorse solo nella misura che appare ragionevolmente necessaria a proteggerla nelle circostanze date. Insomma: è necessario – per esempio e nelle circostanze date dall’attuale epidemia – pregiudicare la libertà (non ci si sposta, non ci si assembra, non ci si tocca), la famiglia (i figli lontani non tornano a casa a rischio di infettare i parenti), il lavoro (non si proseguono le attività al pubblico potenzialmente foriere di contagi), perché non farlo induce un concreto pericolo di vita; ma non – sempre per esempio – il giusto processo (che senso ha avuto bloccare e ritardare l’attività giudiziaria, invece di riorganizzarla in modi – si pensi al processo telematico – che avrebbero contemperato?). E ancora: è necessario trasferire alla sanità o meglio ancora destinare preventivamente ad essa le risorse che ragionevolmente consentiranno di fronteggiare un’evenienza che scienziati e OMS avevano addirittura previsto, e che quindi la politica avrebbe dovuto parare; ma non è certo necessario – sempre per esempio – predisporre sessanta milioni di postazioni di terapia intensiva per sessanta milioni di abitanti. Ovvio che la scelta sia politica, e sempre relativa alle circostanze date ed agli elementi di giudizio di cui disponiamo (tra cui quelli scientifici).

In sintesi: la scelta dei beni, ossia l’individuazione dei valori, è stata compiuta dal diritto, e non lascia spazio. La scelta dei fini, ossia il bilanciamento, lo fornisce la logica e non lascia spazio. Solo la scelta dei mezzi, ossia quali? quanti?, è rimessa alla politica ed alla responsabilità della collettività, che deve valutare cosa è davvero necessario a promuovere e proteggere. E qui c’è spazio. Spazio per la solidarietà. Ma anche per il buon senso.

E poi Aggiungi alla schermata principale.

E poi Aggiungi alla schermata principale.