Il dialogo Habermas-Günther riletto dalla cultura giuridica italiana, parte seconda. I giuspubblicisti.

Intervista di F. Francario a D. Sorace, F.G. Scoca e G.Montedoro

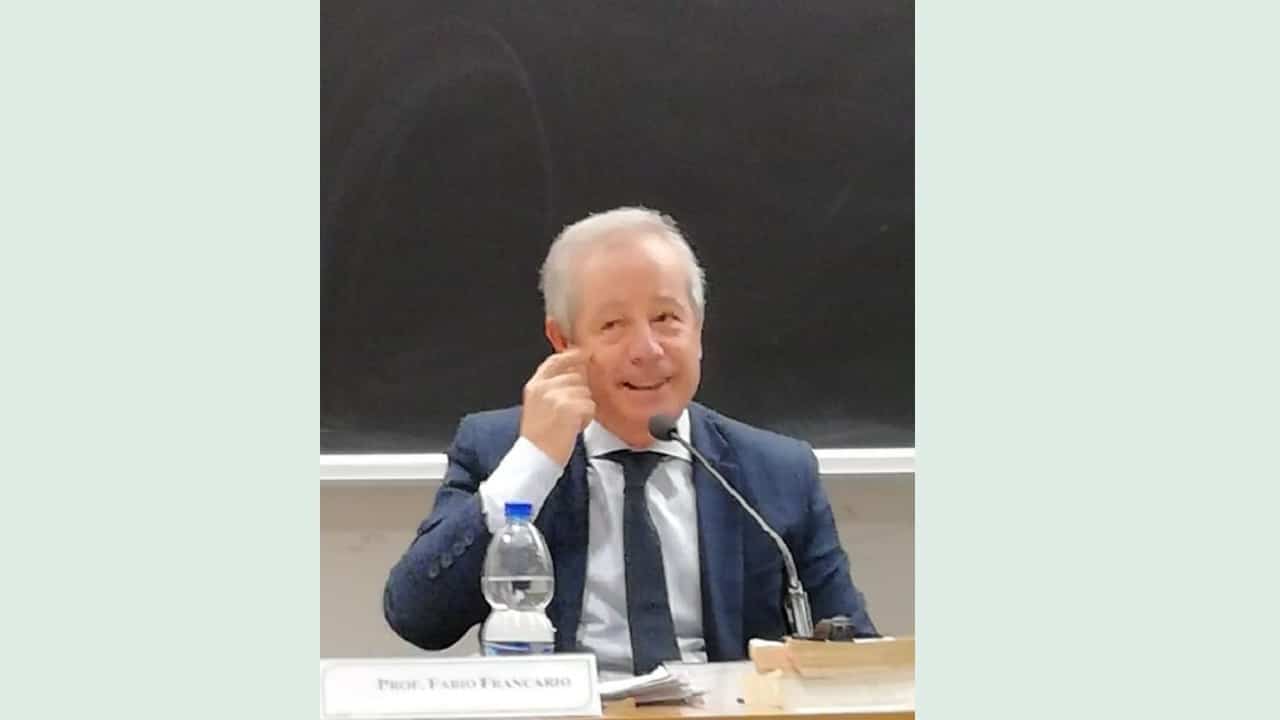

Giustizia insieme, dopo avere ospitato il confronto fra Habermas-Günther messo a disposizione dal settimanale tedesco Die Zeit, nella sua versione italiana -Jürgen Habermas e Klaus Günther Diritti fondamentali: “Nessun diritto fondamentale vale senza limiti”- ha deciso di promuove un dialogo a distanza fra i due pensatori tedeschi e la cultura giuridica italiana. Il ciclo di approfondimenti è stato inaugurato dal presidente emerito della Corte costituzionale Gaetano Silvestri -Il dialogo Habermas-Günther riletto dalla cultura giuridica italiana, parte prima - e prosegue con questa intervista di Fabio Francario ad altri tre autorevoli e illustri giuspubblicisti, Domenico Sorace, professore emerito di diritto amministrativo dell’università di Firenze, Franco Gaetano Scoca, professore emerito di diritto amministrativo dell’Università di Roma La Sapienza e Giancarlo Montedoro, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato.

F. Francario (prima domanda): Il tema dell’intervista travalica il ristretto riferimento ad un dato ordinamento nazionale e investe in termini generali il problema della possibilità di limitazione dei diritti fondamentali e del loro eventuale bilanciamento.

Inizierei chiedendo di esprimere la propria opinione sulle posizioni espresse da Habermas e Gunther proprio con riferimento al fatto che la pandemia ha messo società civile e ordinamenti giuridici di fronte allo spietato interrogativo se la tutela della vita sia un diritto veramente assoluto e incondizionato o se lo sia tanto quanto possono esserlo anche altri diritti fondamentali dell’individuo e se possa pertanto porsi un problema di bilanciamento in primis tra diritto alla vita e alla dignità dell’uomo.

D. Sorace: Il titolo dell’intervista pubblicata su Die Zeit “Nessun diritto fondamentale vale senza limiti” può valere anche a riassumere quanto affermato dalla nostra Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 2013, nel giudicare della costituzionalità di una legge la cui ratio era indicata consistere in un “ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione”: il diritto alla salute (art. 32 Cost) e il diritto al lavoro (art. 4 Cost). In quell’occasione la Corte ha affermato che “tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri”, divenendo così “tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette”.

Mancano nella nostra Costituzione disposizioni come quelle che nella Legge Fondamentale tedesca riguardano, nel primo articolo, la dignità umana e, nel secondo, il diritto alla vita.

Tuttavia si ritiene pacificamente che il diritto alla vita sia il primo dei diritti dichiarati inviolabili dall’art. 2 (di cui è proiezione l’esclusione della pena di morte, art. 27). Obbiettivo finale di quella “tutela della salute” che, secondo l’art. 32 della Costituzione è “fondamentale diritto dell’individuo” (oltre che interesse della società) è considerato correntemente la salvaguardia della vita, la cui assolutezza è peraltro sempre più frequentemente riconosciuta alla condizione che possa essere qualificata appunto “dignitosa” (emblematica la vicenda che ha portato alla sentenza della Corte n. 142 del 2019).

D’altro canto, secondo la Corte costituzionale (nella sentenza n. 85/2013, già ricordata), tutte le “situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette ... costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona”, mentre nel testo costituzionale (rispettivamente negli articoli 3, c. 1 e 26, c. 1) si parla di “pari dignità sociale” e di “esistenza ... dignitosa”.

Riferendoci dunque al nostro ordinamento, la prima domanda da porre potrebbe essere: il diritto alla vita ha una posizione di preminenza rispetto alle libertà ed ai diritti sociali?

Si deve premettere che non è dubbio, giuridicamente, che ogni persona possa arbitrariamente decidere di rinunciare alla propria vita per una qualsiasi ragione, quindi anche perché ritiene insopportabile la carenza di libertà e/o di diritti sociali. Però in tal caso non si potrà dire che questi abbiano prevalso sulla vita della persona in questione, visto che il loro valore esiste in quanto esista la vita. Il loro valore potrà definirsi prevalente semmai nel caso di una persona che rinunci alla propria vita per favorire libertà e diritti altrui, ma in tal caso si dovrà parlare della loro prevalenza sulla vita non in termini individuali ma di comunità.

Però la questione che interessa qui è un’altra: riguarda lo Stato (intendendolo come insieme dei pubblici poteri), uno Stato retto in ipotesi da una Costituzione liberale e democratica, e la domanda è se gli si possa riconoscere il potere di togliere libertà ai cittadini al fine di salvare vite. Domanda che così posta è però troppo generica.

Innanzitutto: si tratta di togliere libertà e altri diritti ai cittadini per salvare le loro proprie vite o per salvare le vite di altri, o anche di altri?

Quanto alla prima ipotesi: se lo Stato non può imporre a una persona di vivere, a maggior ragione non può privarla delle libertà al fine di imporle di vivere.

L’ipotesi da considerare è dunque la seconda e la risposta può essere positiva se, senza limitazione di libertà e diritti di taluno, altri (o anche altri) perderà la vita: secondo la Costituzione “la Repubblica ... richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2) mentre la salute è tutelata anche come “interesse della collettività” (art. 32). Resta però fermo, ovviamente, che le conseguenti restrizioni delle libertà e dei diritti individuali potranno essere imposte soltanto con le modalità consone ad uno Stato liberale e democratico. Tuttavia, così formulata, l’ipotesi è astratta. Bisogna tener presenti invece ipotesi più realistiche: da un lato, considerando che le limitazioni delle libertà possono disporsi, da un minimo ad un massimo, in una gamma molto ampia; dall’altro lato, avendo presente che il rischio per la vita può, a sua volta, avere diversi gradi di probabilità e risolversi invece in affezioni più o meno gravi per la salute oltre che riguardare un numero più o meno grande di persone. Le limitazioni delle libertà in questione hanno comunque natura precauzionale e debbono essere appropriate e quindi rispettose del principio di proporzionalità, quindi idonee, non sostituibili, commisurate al fine.

Le misure restrittive motivate dalla pandemia Covid-19 hanno suscitato in molti un forte fastidio, però i giuristi sembrano aver ritenuto problematico il profilo della effettiva titolarità dei relativi poteri da parte delle numerose autorità che hanno decretato le restrizioni, piuttosto che quello dell’appropriatezza, secondo il canone della proporzionalità, delle pur fastidiose misure prese (ma v. nel numero del 24 marzo di questa Rivista, l’articolo di Giovanni Pitruzzella).

F.G Scoca: Mi sembra che sia universalmente condiviso (e condiviso anche da Habermas e Günther) che nessun diritto fondamentale possa essere riconosciuto in modo assoluto e incondizionato. Quanto al diritto alla vita, a differenza di ciò che risulta dall’ordinamento tedesco, non si trova, nel nostro ordinamento, una disposizione costituzionale che lo tuteli in modo esplicito; ciò non significa ovviamente che non sia adeguatamente riconosciuto e tutelato.

La Corte costituzionale considera la vita un bene fondamentale, “il primo dei diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dall’art. 2 della Costituzione (sent. n. 223 del 1996). A me sembra che il carattere fondamentale del bene della vita possa ricavarsi (anche) dall’art. 32, che qualifica la salute “fondamentale diritto dell’individuo”, oltre che “interesse della collettività”. Dal che si deduce che il bene tutelato non è (soltanto) la vita, bensì la vita sana; bene che comporta per lo Stato, non solo il rispetto della vita dei cittadini, anzi di qualsiasi persona (ad esempio con l’abolizione della pena di morte; che, peraltro, è ancora prevista dalle leggi militari di guerra), ma anche il dovere di garantire a tutti, nei limiti delle risorse disponibili, la cura contro le malattie e le disabilità. Diverso e problematico profilo è se vi sia anche un “dovere” di vivere, ovvero se possa configurarsi un diritto alla morte: su questo aspetto, che attiene al contenuto del diritto alla vita ma esula dal tema della intervista, rinvio alla sent. Corte cost. n. 242 del 2019.

Dagli artt. 2 e 3 Cost. si ricava ancora che l’ordinamento tutela la dignità dell’uomo, ossia il diritto fondamentale ad una vita “degna”; cosicché il bene tutelato costituzionalmente è, non solo la vita in sé stessa, ma la vita sana e dignitosa.

Considerando oggetto della tutela costituzionale la vita sana, può darsi il caso (e sembra che si sia dato nl momento di massima virulenza della pandemia) che la inadeguatezza dei mezzi di cura non consenta di provvedere a tutti coloro che avrebbero bisogno di essere curati. In tal caso il diritto fondamentale alla vita dell’uno si scontra frontalmente con il diritto fondamentale, avente lo stesso oggetto, dell’altro. Si verifica una situazione in cui non c’è spazio per alcun bilanciamento; il problema si può risolvere soltanto assicurando la tutela del diritto all’uno e negandola all’altro; come in tutti i casi di salvataggio con mezzi limitati.

Il bilanciamento è possibile – e, per ciò stesso, doveroso – tra diritti fondamentali diversi: se il diritto alla vita sana si scontra con altri diritti fondamentali, ad esempio con la libertà di circolazione, di riunione, religiosa e così via, nel senso che, per tutelare il primo, diventa necessario (per concorde opinione scientifica) limitare il godimento degli altri, diventa indispensabile raggiungere soluzioni che contemperino i bisogni in contrasto tra loro, assicurando il massimo della tutela possibile per ciascuno di essi. La Corte costituzionale riconosce pacificamente che la “Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluralistiche contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi, nel rispetto dei canoni di proporzionalità e di ragionevolezza” (sent. nn. 85/2013; 20/2017).

L’assenza di assolutezza dei diritti fondamentali discende, in primo luogo e – direi – intrinsecamente, dalla inadeguatezza delle risorse disponibili ed effettivamente impiegate per la sua tutela; inoltre discende dal fatto che nessuno di essi possa essere “tiranno” (termine usato nelle sentenze citate) nei confronti degli altri.

Ci si può chiedere se l’assenza di assolutezza comporti anche la inesistenza di una scala di valori tra i diritti fondamentali. Certamente una scala di valori non si rinviene nella Costituzione né nella giurisprudenza costituzionale; tuttavia il bene della vita potrebbe (e forse può) considerarsi prevalente sugli altri beni protetti, se si attribuisse (come è possibile) un significato effettivo alla affermazione della Corte costituzionale che lo considera “il primo dei diritti inviolabili”. Se così fosse, il bilanciamento con gli altri diritti fondamentali dovrebbe consentire la tutela prioritaria del diritto alla vita. Ma anche alla vita sana e dignitosa? Propenderei per una risposta affermativa; e su questa linea mi sembra che si sia posto Habermas.

G. Montedoro: La pandemia ci pone di fronte a questioni ultime, come tali indecidibili una volta per tutte ed in modo categorico e soprattutto questioni da non affidare, se non in modo assolutamente temporaneo, allo Stato ed ai suoi doveri di protezione, a pena di scivolare in una deriva da Stato etico.

Leggo poi alcuni lati inquietanti tuttavia nel ragionamento sia di Habermas che di Gunter.

Le posizioni dell’uno e dell’altro evidenziano alcuni aspetti del problema e sono per più parti condivisibili.

Tuttavia mi preme segnare alcune perplessità relative alla loro impostazione del tema.

Leggo Habermas: “Oggi è la vita autodeterminata e autoresponsabile ad essere quella “degna”. Possono darsi situazioni che fanno venire meno tale dignità, condizioni come quelle di una malattia incurabile, di soverchiante miseria o di umiliante privazione di libertà, nelle quali una persona preferisce la morte piuttosto che dover condurre una tale vita. Ma, a prescindere da situazioni tragicamente senza uscita, una tale decisione può essere presa soltanto in prima persona, e cioè dallo stesso interessato. Nessun altro, e certamente nessun potere dello stato vincolato ai diritti fondamentali può sottrarre ai cittadini una tale decisione.”

Condivido la tesi di fondo, ossia il fatto che lo Stato deve stare alla larga il più possibile da tali questioni, salvo il dovere di proteggere i corpi ( su cui fra un attimo ), ma non mi persuade del tutto il fatto di ritenere che la dignità sia essenzialmente nella autodeterminazione, poiché a rigore questo porterebbe a ritenere che non vi sia dignità in certe estreme forme di disabilità con ogni possibile conseguenza ( non certo accettabile per Habermas ne sono convinto ma filosoficamente derivante dall’identificazione – di stampo kantiano – fra dignità ed autonomia ).

Affermare infatti che dignità sia autonomia pone il tema delle situazioni estreme delle vite non autonome, se ci si trovi di fronte a vite non degne di essere vissute in quanto non autonome, indi, in astratto, sopprimibili anche per interventi esterni, indeterminati ed “a mon avis” ripugnanti perché attuabili in chiave di darwinismo sociale.

Il caso Englaro - comunque divisivo in Italia - è diverso, sul piano di principio, l’interruzione delle cure era possibile proprio perché riportata – in modo ritenuto controvertibile ma poi accertato dal giudice all’esito di una complessa vicenda di giurisdizione volontaria – ad una volontà supposta della stessa persona incosciente e viva per ventilazione assistita e non ad una volontà di un’autorità pubblica.

Uno potenziale ruolo improprio dell’autorità pubblica si rivela un risvolto implicito e nascosto nel pensiero habermasiano come in certe concezioni del diritto alla salute che ne sottolineano troppo gli aspetti collettivistici.

Meglio ritenere piuttosto – anche in una prospettiva laica - che la vita umana anche semplicemente biologica è sempre degna o assistita da una qualficazione di dignità e che sia pericoloso dall’esterno non ritenerla, tale identificando la persona solo e soltanto con la sua autonomia ( così fa un autorevole indirizzo della filosofia tedesca e penso al professor Quante da me ascoltato in una sua interessante conferenza modenese visionabile in rete ), aprendo il campo a esiti indeterminati sul confine fra esseri umani che sono pienamente persone ed esseri umani che non lo sono più.

Ancora oltre va il ragionamento di Gunter.

Ne riporto le parole: “Nell’ambito del diritto alla vita sorge, così ( intende: con l’affinamento delle capacità di cura della medicina ) l’obbligo dello stato di tutelare vita e salute, e ciò non soltanto, come già in precedenza, nei confronti di aggressioni antigiuridiche di terzi, ma anche tramite la predisposizione di un’adeguata assistenza medica. Ciò è però sottoposto alla riserva del possibile; nessuna società può allocare tutte le sue risorse nel sistema sanitario. A seconda però di quanto una società abbia ben costruito e mantenuto efficiente il suo sistema sanitario, varia il confine tra conseguenze mortali inevitabili ed evitabili dei “rischi generali per la vita”. Qui mi sembra consista l’essenza del conflitto di bilanciamento: vi è diversità di vedute su dove tracciare il confine tra decorsi patologici mortali evitabili e inevitabili a fronte dell’elevato dispendio in rinunce alla libertà dalle conseguenze imprevedibili – tra minimo e massimo.”

Qui è esplicitamente detto che si tratta di una questione da valutarsi solo sul piano costi-benefici.

Riterrei questa prospettiva ancora una volta e più ancora della precedente una china scivolosa, apertamente improntata ad una logica tecno-efficientistica del tipo di Sloterdejik (la vita è perfomativa e timocratica; è rischiosa con quel che ne consegue; gli apparati che governano gli umani sono apparati tecnici di efficientamento).

La prospettiva va criticata a fondo.

Le decisioni sulla vita sono sempre quelle per le quali l’unico decisore dovrebbe essere la persona umana non certo lo Stato in modo paternalistico dando rilievo ora alla vita intesa come oggetto di una tutela a tutta oltranza (a prezzo di tutti gli altri diritti fondamentali e animalizzando la vita umana astrattamente riducibile nel confinamento a tempo indeterminato a quella del memorabile scarafaggio kafkiano) ora alla dignità umana (costringendo gli uomini a morire in branco o in gregge, per salvaguardare in nome della collettività e di un dovere di avere coraggio, una normalità non sostenibile in alcune circostanze, richiedendo un coraggio che al limite conduce ad una società militarizzata ed obbediente votata mannianamente o heideggerianamente alla morte, penso al Thomas Mann del Doctor Faustus ed all’essere per la morte di Heidegger).

Lo Stato, piuttosto, intervenendo a protezione dei corpi ed imponendo limitazioni severe del tipo delle ben note quarantene, deve sempre cercare di conciliare vita e dignità della vita, promuovendo più che sanzionando e riducendo al minimo il sacrificio delle libertà.

Ciò è il frutto della piana lettura della nostra Carta fondamentale.

***

F. Francario (seconda domanda): Calando la riflessione nel nostro ordinamento nazionale e vista l’esperienza concretamente vissuta, muoverei dalla considerazione che compito primario dello Stato nazionale è non solo quello di selezionare gli interessi ritenuti meritevoli di tutela nel proprio ordinamento giuridico e di stabilire modi e limiti della loro protezione, ma anche quello di provvedere alla cura concreta dell’interesse pubblico. Proprio nel caso della salute, la nostra Costituzione si preoccupa di affermare che la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività.

Quando bisogna provvedere alla cura concreta dell’interesse della collettività il problema del bilanciamento si pone inevitabilmente per diverse ragioni e sotto diversi profili.

In primo luogo perché, per garantire il diritto alla vita messo in pericolo da un evento pandemico, occorre innanzi tutto elaborare delle strategie di contrasto e questo significa che bisogna effettuare delle scelte sulle misure più idonee a contrastare il pericolo. Sotto questo profilo, viene immediatamente in discussione il rapporto tra decisione politico – amministrativa e conoscenze scientifiche. Queste ultime sono vincolanti per il decisore pubblico? E se le indicazioni offerte dalla comunità scientifica non sono univoche, cosa deve orientare il decisore pubblico?

D. Sorace: Anche a proposito del rapporto fra scienza (intesa come insieme di conoscenze acquisite applicando il metodo scientifico) e decisione politica esiste una condivisibile giurisprudenza costante della nostra Corte costituzionale che ha ripetutamente giudicato incostituzionali norme impugnate risultate in contrasto con acquisizioni scientifiche (v. tra tante la sent. n. 274/2014) e invece respinto obiezioni di incostituzionalità di norme coerenti con il contesto scientifico e tecnologico (v. fra tante la sent. n. 420/1994).

Esiste un acquis della ricerca scientifica che si può chiamare “scienza certa” o “verità scientifica - cioè condivisa universalmente dalla comunità scientifica (così che chi non la condivide viene considerato estraneo a questa), anche se, eventualmente, non ancora confermata sperimentalmente (è stato detto che “la capacità di comprendere prima di vedere è il cuore del pensiero scientifico”): a tali risultati della ricerca scientifica si può fare riferimento come a “dati fatto”. Vi è però anche una “scienza incerta” o nel senso che nella comunità scientifica esistono opinioni diverse o perché sono in via di formulazione nuove ipotesi da verificare che possono portare a revisioni o correzioni dei risultati fino ad un certo momento conseguiti.

Va aggiunto che il profano non può conoscere la scienza che attraverso gli scienziati, individuabili come tali attraverso criteri più o meno formali, che indicano il loro status di appartenenti alla comunità scientifica, e che non sempre gli scienziati quando esprimono un’opinione precisano se stanno riferendo di un risultato scientifico certo o invece incerto o in evoluzione o addirittura se stanno esponendo una opinione che non pretende di essere riconosciuta come scientifica. Questo spiega il fenomeno da molti lamentato di scienziati che esprimono opinioni diverse (facendo aumentare i dubbi di una parte del pubblico sulla attendibilità della scienza).

Il decisore politico deve dunque, in primo luogo, aver chiaro se l’opinione espressa dallo scienziato (o dall’organismo scientifico) chiamato a fornirgli un parere sia l’esposizione di una “verità scientifica” consolidata (anche se solo parziale), o se esponga invece un risultato non del tutto certo perché non ancora definitivamente accettato dalla comunità scientifica o perché se ne prospetta il superamento. Nel primo caso non potrà prendere decisioni contraddittorie con l’opinione che è stata espressa mentre nell’altro caso non potrà ignorarla ma, dando atto dei motivi della incertezza, potrà anche discostarsi dal parere facendo riferimento all’opinione di altri scienziati.

Nell’esperienza ancora in corso, non sembrano esserci state incertezze sulle terapie da adottare per curare chi fosse affetto da Covid-19, mentre è sulla necessità di certe restrizioni alle libertà e ai diritti dei cittadini decise in riferimento al rischio del contagio che sono stati espressi dei dubbi.

In proposito, è da aggiungere, che una volta acquisite con la maggior certezza possibile le conoscenze scientifiche vincolanti sui meccanismi del contagio, la decisione circa la misura del rischio accettabile, in relazione al quale dovranno essere conformi alla proporzionalità in senso stretto le eventuali misure restrittive, non è di competenza degli scienziati ma spetta al decisore politico.

F.G. Scoca: Quando, come nel caso della pandemia, la strategia di contrasto può essere elaborata soltanto sulla base delle cognizioni scientifiche disponibili sul modo in cui il virus si trasmette, è logicamente necessario che le scelte operative, il concreto modus operandi, sia deciso sulla base delle indicazioni degli esperti. Se gli esperti forniscono indicazioni non coincidenti, o addirittura contraddittorie, il loro esame e l’individuazione della linea da seguire va affidata agli organi tecnici dell’amministrazione pubblica, scelti secondo le caratteristiche della situazione concreta. Ad esempio, nella pandemia che si manifesta in modo differente negli ambiti regionali, dovrebbero, a mio avviso, coordinarsi gli organi tecnici sanitari statali e regionali.

La decisione finale sul bilanciamento, in modo adeguato e proporzionato, dei diversi diritti fondamentali coinvolti, comportando anche valutazioni non tecniche, resta tuttavia affidata agli organi politici, con precisione agli organi legislativi, dato che le limitazioni di ordine generale al godimento di diritti fondamentali sono materia soggetta a riserva di legge.

G. Montedoro: La questione posta ci fa tornare da un piano filosofico ad un sano pragmatismo che però non ci deve fare dimenticare mai l’esigenza di chiarezza concettuale.

La salute e l’integrità fisica sono beni tutelabili, definibili e relativi, come i corpi. La salute peraltro ha un suo nucleo duro, indegradabile sul piano del dover essere ( si pensi al caso Ilva nel quale è sempre più chiaro che le compressioni ammissibili vanno valutate sul piano della temporaneità e proporzionalità ).

La vita invece, la sua definizione, pone un coacervo di questioni etiche e filosofiche ( lo spirito, l’anima, lo slancio vitale ) da cui il nostro legislatore, anche costituzionale, si è voluto tenere lontano, anche nella consapevolezza di quanto possano essere divisive specie in un paese già diviso come il nostro.

Non a caso le questioni del fine vita che da tempo cercano una risposta nell’ordinamento giuridico italiano, restio a consegnare alla persona una piena autodeterminazione nel senso della propria dignità, nonostante il significato più profondo della Carta risieda nella centralità della persona, vera arbitra direi fra vita e dignità.

Nell’ordinamento italiano la vita pur non espressamente nominata, è oggetto, va detto, di una considerazione culturale e sociale, per ragioni storiche, molto più alta di quanto non sia in Germania ( dove la dignità intesa come autodeterminazione è ben al centro dell’esperienza giuridica come ovvia reazione all’esperienza nazista e spesso con una coloritura kantiana o solidaristico- collettivista e meno individualistico-personalistica o vitalistica ).

La dignità umana (lo ricordava sempre Stefano Rodotà) è il valore riassuntivo di ogni esigenza di tutela della persona, ma la persona è pienamente tale se è capace di scegliere – in ogni momento - fra vita e morte (ad esempio se arrendersi o combattere un dittatore, se abiuriare il proprio credo o affrontare il martirio).

E la vita, ogni vita, è degna in quanto tale per l’ordinamento anche se la persona che la vive può ritenerla non più dignitosa e quindi non più degna di essere vissuta.

Non è certo, in linea teorica, un’autorità pubblica che può fare questa scelta.

L’autorità pubblica, piuttosto, deve sempre tuttavia incoraggiare e promuovere la protezione della vita. Questo sul piano filosofico politico deriva dall’obbligo costitutivo dello Stato che è la protezione dei corpi umani.

Nel fare questo ogni autorità pubblica deve rispettare il principio personalistico e la dignità umana anche quando ha l’obbligo di limitare le nostre libertà per proteggere la comunità da eventi pandemici.

Sull’autorità pubblica grava un dovere di protezione dei corpi (da quando, nell’età moderna, lo Stato pastore del corpo – secondo Foucault – si è sostituito alla Chiesa istituzione pastorale delle anime).

Questo dovere – di protezione dei corpi - assume aspetti invadenti le nostre libertà, in alcuni momenti, ben noti alla cultura amministrativistica.

Penso ai momenti di emergenza come le catastrofi naturali o le pandemie. Requisizioni e quarantene.

Penso all’organizzazione della difesa bellica da un nemico esterno. La leva obbligatoria.

Le emergenze richiedono mobilitazioni collettive e limitano le nostre libertà.

Le limitazioni – quando necessarie - tuttavia devono avvenire sempre nel rispetto della dignità umana ( anche il diritto bellico ha questo scopo ).

Il dibattito Habermas Gunter si è fatto meritevolmente carico di questo anche se, come prima dicevo, mi sembra, per certi aspetti, molto interno alla cultura tedesca e ad un certo modo di intendere lo Stato del benessere ( un modo calcolante i confini fra persone – aventi dignità - e persone non autonome – esseri umani a dignità ridotta - e penso, come prima notavo, agli esiti di certo kantismo ed alle riflessioni del filosofo Michael Quante ) protettivo ma in modo integrale solidaristico paternalistico e teso ad economizzare i costi sociali di tutte le scelte.

Noi siamo più individualisti, per fortuna e, nel contempo, più realisti nell’accettare, a certe condizioni un intervento pubblico, ma senza caricarlo di significati ultimi ancorandolo alle emergenze.

Intanto mi sembra già fuorviante mettere la questione in termini di ( difficile o impossibile ) bilanciamento fra valori, beni diritti od interessi senza accennare prima a quello schmittiano ( e romaniano ) stato di eccezione che è il fatto generativo di ordinamenti giuridici temporanei che si erigono quando la natura ( o la storia ) minaccia l’uomo.

Naturalmente ciò non significa che la logica del bilanciamento – e ciò in comune con gli amici tedeschi - non ci dia concrete indicazioni su come esercitare i doveri di protezione, ossia sul modo di valutare la proporzionalità degli interventi.

Ma la vera giustificazione di ciò che si fa non è il bilanciamento, ma la protezione della vita come scelta sempre doverosa (salva la decisione che può essere solo dell’individuo di far prevalere la dignità su di essa ad es. rifiutando le cure ). [1]

Il bilanciamento è una formula che significa solo “abbia il decisore equilibrio”, eviti di assolutizzare un valore su tutti gli altri, fosse anche la vita. Senza dire che proteggerci dalla pandemia ( dal virus Covid ) ci espone ad altri rischi sanitari, essendo il sistema sanitario temporaneamente concentrato su un solo obiettivo ( evitare il sovraccarico dei reparti anestesia e rianimazione ).

L’equilibrio e la mancanza di assolutizzazione ed ipostatizzazione dei valori è opportuno sempre perché la vita è rischio di morte. E la morte si rischia in tanti modi, non solo per un virus.

Ma la vera ragione delle limitazioni alle libertà nella pandemia è l’esistenza di un dovere di protezione della salute come interesse della collettività e del modo in cui questo dovere debba attuarsi di fronte ad un evento devastante ed ignoto.

La salvezza dei corpi degli amministrati potrà essere una priorità, ma solo temporanea ossia fino a quando il virus non regredirà fino a scomparire o la pandemia non si attenuerà come – a quanto sembra - sta già accadendo.

Ma non ci sono solo aspetti giuridici del tema.

Ci sono conseguenze antropologiche forse di lungo periodo (le epidemie agiscono nel profondo, su abitudini consolidate come l’alimentazione, l’affettività, il sesso).

Alcune aporie etiche – significative sul piano antropologico - sono state rivelate da Agamben (che pur errando nel ritenere l’epidemia un’invenzione entrando in un campo non suo e prendendo per buone alcune minoritarie opinioni espresse inizialmente da una parte degli scienziati esprime avvisi ai naviganti degni di considerazione).

Agamben si è espresso così : “la paura è una cattiva consigliera, ma fa apparire molte cose che si fingeva di non vedere. La prima cosa che l’ondata di panico che ha paralizzato il paese mostra con evidenza è che la nostra società non crede più in nulla se non nella nuda vita. È evidente che gli italiani sono disposti a sacrificare praticamente tutto, le condizioni normali di vita, i rapporti sociali, il lavoro, perfino le amicizie, gli affetti e le convinzioni religiose e politiche al pericolo di ammalarsi. La nuda vita – e la paura di perderla – non è qualcosa che unisce gli uomini, ma li acceca e separa. Gli altri esseri umani, come nella pestilenza descritta da Manzoni, sono ora visti soltanto come possibili untori che occorre a ogni costo evitare e da cui bisogna tenersi alla distanza almeno di un metro. I morti – i nostri morti – non hanno diritto a un funerale e non è chiaro che cosa avvenga dei cadaveri delle persone che ci sono care. Il nostro prossimo è stato cancellato ed è curioso che le chiese tacciano in proposito. Che cosa diventano i rapporti umani in un paese che si abitua a vivere in questo modo non si sa per quanto tempo? E che cosa è una società che non ha altro valore che la sopravvivenza?”

Si tratta del paradigma dell’immunizzazione – su cui ha riflettuto Roberto Esposito ( immunitas come opposizione a communitas ) – che diventa un problema quando si diffonde nel corpo sociale perché lo paralizza e lo svuota.

Canetti – in Massa e potere – riteneva che la società si avesse con i movimenti di massa come neutralizzazione dell’atavica umana paura di essere toccati, la pandemia distanzia la massa, quindi ci lascia soli.

Anche la diseguaglianza può cambiare segno, può, nell’emergere di nuove gravi povertà, divenire quello che Papa Francesco ( e Bauman ), chiama lo scarto.

Lo scarto non è solo il diseguale per comparazione con il più abbiente, è il socialmente distanziato.

Potenzialmente chiunque venga categorizzato in uno status escludente.

La lotta alla pandemia si conduce meglio con queste consapevolezze.

Agamben ha continuato : “Una società che vive in un perenne stato di emergenza non può essere una società libera. Noi di fatto viviamo in una società che ha sacrificato la libertà alle cosiddette “ragioni di sicurezza” e si è condannata per questo a vivere in un perenne stato di paura e di insicurezza.

Non stupisce che per il virus si parli di guerra. I provvedimenti di emergenza ci obbligano di fatto a vivere in condizioni di coprifuoco. Ma una guerra con un nemico invisibile che può annidarsi in ciascun altro uomo è la più assurda delle guerre. È, in verità, una guerra civile. Il nemico non è fuori, è dentro di noi.

Quello che preoccupa è non tanto o non solo il presente, ma il dopo. Così come le guerre hanno lasciato in eredità alla pace una serie di tecnologie nefaste, dai fili spinati alle centrali nucleari, così è molto probabile che si cercherà di continuare anche dopo l’emergenza sanitaria gli esperimenti che i governi non erano riusciti prima a realizzare: che si chiudano le università e le scuole e si facciano lezioni solo on line, che si smetta una buona volta di riunirsi e di parlare per ragioni politiche o culturali e ci si scambino soltanto messaggi digitali, che ovunque è possibile le macchine sostituiscano ogni contatto – ogni contagio – fra gli esseri umani.”

Ha dipinto un futuro totalitario o autoritario, orwelliano ed antiumano.

Poiché in Italia ogni questione grave non è seria abbiamo ora risorgenti ( ed irresponsabili ) movide più che un Big Brother all’opera, resta però un avviso da umanista che, depurato da ogni tono apocalittico, possiamo accettare perché la movida è all’opera mentre le università e le scuole faticano a riaprire.

***

F. Francario (terza domanda): Nella domanda precedente ho volutamente impiegato il termine di scelte politico amministrative per consentire un inquadramento generale del problema della scelta che il decisore pubblico è comunque tenuto ad effettuare. Sarebbe possibile precisare se si stratta di scelte propriamente politiche o amministrative, e con quali conseguenze?

D. Sorace : Sembra evidente che molte decisioni anche se non sono stati prese con atti aventi forza di legge abbiano una sostanza sociologicamente politica. Una analisi sotto il profilo giuridico non risulta ancora svolta, dato anche il grande numero e la varietà degli atti che dovrebbero esaminati.

Comunque sembra di poter dire che, al di là del grado più o meno ampio di libertà nel fine riconoscibile nel contenuto di certi atti, nessuno di essi pare svincolato dalla necessità di corrispondere ad un parametro che consente la loro sottoposizione al sindacato di legittimità, ad iniziare da quella deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri dello stato d’emergenza nazionale, indicata da Massimo Luciani in questa Rivista come il vertice della “catena normativa”, alla quale numerosissimi anelli sono stati agganciati ed altri ancora si stanno agganciando. Se sotto un certo profilo, il contenuto di tale decisione non può non considerarsi di natura politica, non per questo essa potrebbe essere sottratta al sindacato giurisdizionale, almeno per la verifica dell’esistenza degli eventi, con i requisiti previsti dalla legge, e della previa loro valutazione da parte di un certo organo statale che ne costituiscono il presupposto.

Si può aggiungere che è stata oggetto di polemica la mancata adozione in forma di atto con forza di legge che per molti atti, data la materia trattata, si riteneva fosse necessaria. Al di là della fondatezza o meno di tale assunto, vien da osservare che la forma dell’atto amministrativo, in senso residuale, presenta il vantaggio per chi si ritenga leso di ottenere la tutela di un giudice ordinario in tempi più rapidi di quelli necessari per ottenere una pronuncia del giudice delle leggi.

F.G. Scoca: Va premesso che l’insorgere e lo svilupparsi della pandemia, a causa di un virus non conosciuto, comporta l’esigenza di interventi tempestivi e adattabili allo sviluppo della malattia ed eventualmente all’incremento delle conoscenze scientifiche.

Le scelte strategiche di contrasto alla pandemia, ossia la determinazione delle linee generali di intervento, pur dovendo tener pienamente conto del parere degli esperti, sono, a mio avviso, scelte prettamente politiche; le quali, tuttavia, non possono che attuarsi attraverso una serie di atti amministrativi (ordini, divieti, ecc.). In questa prospettiva, le scelte strategiche appartengono al legislatore; il quale le può anche delegare, secondo i principi generali, ad organi idonei a decidere con maggiore tempestività.

L’attuazione in concreto delle linee fissate dal legislatore dovrebbe essere affidata all’apparato amministrativo secondo le ordinarie competenze, sempre che allo schema ordinario delle competenze si possa fare utile riferimento. In ogni caso, data la rilevanza del fenomeno da contrastare, data la struttura regionale del nostro ordinamento, e date infine le regole di riparto delle funzioni legislativa ed amministrativa tra i diversi livelli di governo, sarebbe (stato) opportuno stabilire con disposizioni generali gli interventi affidati a ciascuno di tali livelli.

La conseguenza più rilevante della distinzione tra scelte strategiche e atti di intervento concreto è che, per le scelte strategiche, è assai difficile ipotizzare responsabilità giuridiche, sia penali sia amministrative, anche, ma non solo, perché si tratta di scelte operate con atti di livello legislativo; mentre per gli atti di concreta attuazione le responsabilità sono teoricamente predicabili.

G.Montedoro : Qui si incontra una distinzione formale.

Politica è la scelta fatta con legge o atto avente forza di legge, amministrativa è la scelta fatta con D.P.C.M.

Stiamo assistendo ad un’ampia – a mio avviso inevitabile nella prima fase - amministrativizzazione del sistema delle fonti.

La conseguenza è la riduzione degli spazi di controllo della Corte Costituzionale e l’ampliamento del ruolo del giudice amministrativo, ma qui mi fermo per doveroso riserbo.

***

F. Francario (quarta domanda) Il problema del bilanciamento si pone comunque non solo al momento della pianificazione normativa delle linee generali d’intervento, ma anche al momento della concreta erogazione del servizio amministrativo. L’esperienza Covid 19 ha mostrato in maniera drammatica come la scarsità o comunque l’insufficienza delle risorse disponibili imponga di effettuare scelte su quali diritti alla vita possano essere salvaguardati, su chi possa essere salvato e su chi no. E’ immaginabile una graduazione del diritto alla vita a seconda di chi ne sia titolare? Ovvero: debbono essere comunque seguiti determinati criteri o principi quando si arriva al drammatico momento in cui non è possibile tutelare il diritto alla vita di tutti?

D. Sorace: Durante il periodo di più ampio sviluppo e di maggiore gravità della pandemia Covid.19 si sono verificate situazioni di insufficienza di risorse sanitarie che hanno imposto delle “scelte tragiche”. In quel periodo sono stati elaborati due documenti che hanno affrontato il problema, uno da un organismo professionale (la SIAARTI, Società Italiana di anestesia analgesica rianimazione e terapia), l’altro da un organo consultivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (il Comitato nazionale di bioetica).

Nel primo documento, SIIARTI raccomanda di utilizzare come criterio di razionamento di risorse scarse quello della “maggiore probabilità di successo terapeutico” ovvero della “maggior speranza di vita” - accettando che possa rendersi necessario porre un limite di età all’accesso ai trattamenti di terapia intensiva, - e richiama alla necessità che la decisione di porre una limitazione alle cure sia comunque motivata, comunicata e documentata. SIIARTI ritiene che l’applicazione solo di criteri di giustizia distributiva per stabilire quali cure possano ritenersi appropriate sia giustificato nella straordinarietà della situazione che vede uno squilibrio estremo fra richiesta e diponibilità. Lo scopo dichiarato delle sue raccomandazioni è rendere espliciti i criteri di erogazione oltre che sollevare i clinici da una parte della responsabilità in scelte emotivamente gravose nei singoli casi.

Nell’altro documento, il CNB ritiene che nell’allocazione di risorse scarse (che “necessita della massima trasparenza nei confronti dell’opinione pubblica” “si debbano rispettare i principi di giustizia, equità e solidarietà” e “riconosce il criterio clinico come il più adeguato punto di riferimento” poiché “ritiene ogni altro criterio di selezione, quale ad esempio l’età, il sesso, la condizione e il ruolo sociale, l’appartenenza etnica, la disabilità, la responsabilità rispetto a comportamenti che hanno indotto la patologia, i costi, eticamente inaccettabile”. In definitiva il Comitato ritiene che “la priorità andrebbe stabilita valutando, sulla base degli indicatori menzionati, i pazienti per cui ragionevolmente il trattamento può risultare maggiormente efficace, nel senso di garantire la maggiore possibilità di sopravvivenza”.

Sembra che nella sostanza vi sia una convergenza nelle conclusioni dei due documenti.

Invero la situazione determinata dalla pandemia Covid-19 corrisponde ad un caso di scuola in cui tanto con criteri da law and economics che con i criteri etici propri di una certa società non si riesce a stabilire una regola che riesca soddisfacente da ogni prospettiva. Philip Bobbit, coautore insieme a Guido Calabresi, di quel libro “seminale” che è stato Tragic Choices, ha ricordato in questa rivista che in casi del genere “non esiste un "punto di equilibrio" che bilanciando i diversi valori in competizione riesca a massimizzarli tutti contemporaneamente”. Giudizio del tutto condivisibile, che può portare a qualche ulteriore considerazione.

Quanto al merito dei criteri, anche quello cronologico (ci si occupa per primo del primo arrivato) e quello casuale (si sceglie come capita), hanno una loro logica, che però si fonda sul presupposto che non possa esistere un criterio neppure approssimativamente razionale per affrontare il problema.

Sembra dunque preferibile il criterio indicato dai due documenti, sempre però che lo si intenda appunto come una raccomandazione, una guide line e non un precetto inderogabile (per esempio, ci si è domandati se a quel criterio ci si debba attenere anche nel caso che uno dei soggetti fra cui scegliere per riservargli l’unica prestazione disponibile sia uno scienziato il cui, anche breve, prolungamento della vita consentirebbe la scoperta di un vaccino o di un farmaco capace di evitare la morte di un gran numero di malati).

Sia la fissazione di criteri generali, sia le deroghe ad essi, presuppongono dati scientifici attendibili, forniti da scienziati, ma la decisione di adottare dei criteri o eventualmente di derogarvi non è in sé di natura scientifica e dunque non dovrebbe spettare ai medici. Anche se per l’urgenza potrebbe in qualche caso finire per ricadere su di loro, occorrerà tener conto di ciò.

G.D. Scoca

Ove la inadeguatezza dei mezzi di cura non consenta di tutelare tutti coloro che ne hanno necessità, la preferenza tra le persone da curare non può farsi sulla base delle loro caratteristiche fisiche (età, sesso, condizioni generali di salute) o di altri criteri oggettivi (nazionalità, cittadinanza, responsabilità familiari, livelli lavorativi, ordine temporale delle richieste, ecc.): il diritto alla vita è, in tesi, identico per tutti; non soffre graduazioni. I poteri pubblici devono, in primo luogo, cercare di incrementare tempestivamente i mezzi di cura: lasciare il diritto alla vita senza tutela deve essere una ipotesi del tutto eccezionale.

Ove tuttavia si verifichi una tale situazione drammatica, la sua soluzione non può che essere rimessa al singolo operatore sanitario; il quale dovrebbe, in base alla sua specifica esperienza, regolarsi secondo un criterio eminentemente clinico, l’unico, a mio avviso, moralmente ineccepibile (e neutro sotto il profilo della responsabilità del medico), stabilendo quale tra i malati da curare abbia migliori chances di scampare alla morte. Reputo assai difficile, e forse perfino immorale, che la regola preferenziale sia stabilita, a monte, in via generale da autorità politiche in base a criteri diversi da quello clinico.

G. Montedoro

Penso che sia un tema sul quale non si debba intervenire con norme giuridiche.

Il diritto penale e sanzionatorio si ferma di fronte all’inesigibilità della condotta.

In presenza di una scelta tragica occorre lasciare ai medici ed ai comitati bioetici dei margini di apprezzamento ed i giudici dovrebbero essere capaci di epoché.

Intendo dire che la scelta tragica va evitata, il lockdown a questo è servito, ma ove inevitabile non può seguire il criterio formale dell’anzianità del malato o della sua fragilità o della sua non autonomia o della vita di scarto.

Sono scelte che devono maturare per quanto possibile nel quadro di alleanze terapeutiche fra i medici e le famiglie.

Richiedono un’educazione collettiva al senso del limite della scienza e dell’uomo.

Il diritto – inteso come voglia di normare - si fermi di fronte a condotte inesigibili. E gli organi dell’accusa evitino di proporre razionalizzazioni a posteriori che inducono magari solo paura di operare e medicina difensiva ove vi erano impossibilità organizzative oggettive e scelte da lasciare alla sensibilità ed all’autonomia professionale dei medici, dei comitati bioetici delle persone e delle famiglie coinvolte.

***

F. Fracario (quinta domanda): Le possibilità di scelta insite nella pianificazione degli interventi e nella concreta erogazione del servizio sanitario impongono anche la considerazione delle differenze esistenti tra i diversi sistemi regionali. Sono ipotizzabili o ammissibili soluzioni differenziate da regione a regione, in ragione delle risorse concretamente disponibili o della specificità del contesto territoriale propri di ciascuna di esse?

D. Sorace: Esistono al momento fra le diverse Regioni differenze non accettabili nell’organizzazione sanitaria e soprattutto nella qualità delle prestazioni sanitarie. I livelli essenziali di assistenza (LEA) non sembrano effettivamente garantiti ugualmente in tutto il territorio nazionale malgrado che il diritto alla salute sia una componente della massima importanza di quell’insieme che secondo la Corte costituzionale costituisce la “dignità”. Esiste notoriamente un problema di riordino della ripartizione delle risorse finanziarie fra le diverse Regioni del quale si parla da molto tempo ma la cui soluzione non pare ancora posta concretamente all’ordine del giorno, così come non pare ancora trovata una modalità efficace per intervenire a rimediare deficienze che non sembrano affidabili a meccanismi di autocorrezione. Sembra però innegabile l’esistenza di specificità territoriali, che riguardano, in modo più o meno accentuato, anche la salute delle persone, delle quali difficilmente potrebbe tenersi conto adeguatamente mediante un’articolazione burocratica del servizio sanitario nazionale, anche se certi impropri protagonismi cui si è assistito nei mesi passati non sono istituzionalmente corretti e sono diffusamente considerati ingiustificabili dall’opinione pubblica.

G.D Scoca: Le differenze tra i sistemi sanitari delle Regioni sono un dato di fatto e ciò comporta che nelle varie zone del territorio dello Stato la disponibilità dei mezzi di contrasto alla pandemia sia differente. Tuttavia il diritto alla vita è identico per tutti coloro che si ammalano nel territorio dello Stato. Ciò comporta che il servizio sanitario, la cui definizione e la cui disciplina hanno dimensione nazionale, deve assicurare a ciascun malato, in qualsiasi Regione sia residente, di avere le medesime opportunità di cura, anche attraverso il trasporto da una Regione all’altra e il ricovero in strutture di cura di Regioni diverse da quella di appartenenza.

A questo proposito devo aggiungere che il sistema sanitario nazionale, per come è attualmente strutturato, non consente di assicurare a tutti in loco, ovunque abbiano residenza nel territorio dello Stato, i medesimi livelli essenziali di assistenza. A mio avviso dovrebbe essere separata l’assistenza sanitaria di base e di ordinaria specializzazione, da restare affidate alle strutture regionali, dalla assistenza ultra-specialistica, per la quale dovrebbero incentivarsi strutture di eccellenza, ovunque esse siano collocate, aperte a coloro che ne abbiano bisogno, a prescindere dal luogo di residenza. Una simile riorganizzazione comporta ovviamente conseguenze anche sul modo di utilizzare e ripartire le risorse finanziarie disponibili.

D. Montedoro: La differenziazione è necessaria negli spazi non definiti dalla normativa nazionale.

Il senso è però chiaro si può solo restringere maggiormente.

Come in materia di ambiente, lo Stato fissa cautele minime non derogabili mediante aperture regionali.

Ma le regioni possono, in relazione a situazioni specifiche, adottare provvedimenti più rigorosi.

Il titolo V ci ha dato questo equilibrio.

Autorevoli voci (Sabino Cassese) si sono pronunciate in favore di un ripensamento di questo equilibrio e per un maggiore accentramento (notando anche che la profilassi sanitaria internazionale è materia statale).

Penso che queste critiche abbiano più di una ragione, poiché il sistema ha funzionato non senza poche cacofonie, ma l’urgenza imponeva anche di evitare conflitti Stato regioni e quindi si è trovato un compromesso imperfetto.

[1] Non lontano da questa idea ora espressa è Habermas che ridimensiona l’importanza deontica del bilanciamento : “Già Ronald Dworkin ci ha messo in guardia nei confronti della metafora del piatto della bilancia. I diritti non si riferiscono a “beni” che si possano bilanciare in base al peso. I diritti non sono neanche “valori”, che si possono collocare in una sequenza transitiva fondata su una condivisa preferenza politico-culturale. La decisione se un diritto sia adatto ad un caso consente solo un “si” o un “no”. Nel corso del processo di bilanciamento giudiziale i diritti fondamentali possono entrare in concorrenza tra loro. Ma, alla fine, la prevalenza resta di uno, il che significa che questo fa fuori tutti gli altri, ancorché esso debba, in caso di necessità, essere limitato in considerazione del pregiudizio agli altri diritti fondamentali che “devono arretrare”.

Dalla Sua osservazione ( di Gunter ) incidentale traggo ora che un “arretramento” non può riguardare allo stesso modo la tutela della vita e gli altri diritti fondamentali. La prima traccia, in ogni caso, al bilanciamento uno stretto confine, ove per soddisfare concomitanti pretese di diritti fondamentali un governo dovesse fare il tentativo di accettare il rischio prevedibile della morte di alcuni più o meno anziani, che hanno già vissuto la loro vita. Piuttosto, il nucleo contenutistico della tutela della vita, sulla base del carattere individualistico del nostro ordinamento giuridico, non ha un effetto impeditivo di ogni arretramento, che gli altri diritti fondamentali non hanno?”

![Riflessioni sulla necessità o meno di una nuova riforma dell’abuso d’ufficio[1] di Fabio Francario](/foto/2749.jpeg)