Sommario: 1. La genesi – 2. Il ribaltamento di una prospettiva: dal formalismo all’effettività – 3. Uno Statuto, non solo una legge – 4. Superare o rifondare lo Statuto? – 5. Verso il referendum.

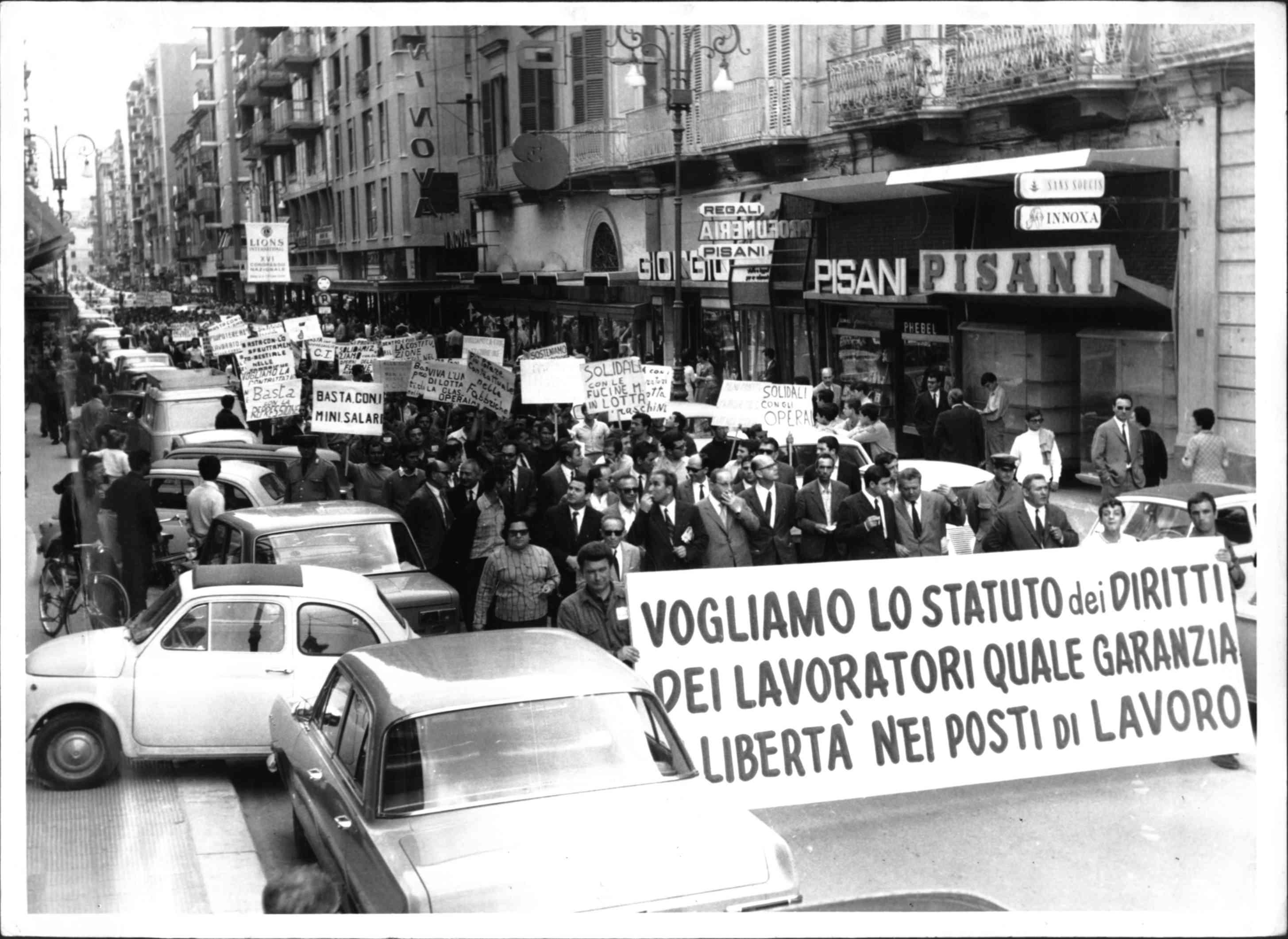

I 55 anni sono un anniversario speciale per lo Statuto dei lavoratori. Tra il 20 maggio della ricorrenza e l’8-9 giugno del referendum passano venti giorni. È primavera, la stagione che meglio si addice all’idea della rinascita e della fioritura, speriamo anche dei diritti. Ottima occasione, dunque, per ricordare cosa fu lo Statuto per questo Paese e riflettere su cosa resti di un’epoca che segnò una svolta nella vita di milioni di cittadini.

1. La genesi

Le lotte sindacali del primo dopoguerra procedettero di pari passo con l’industrializzazione del Paese e con la coscienza che le categorie dei lavoratori avevano acquisito già durante l’opposizione al fascismo, prima con l’opposizione nelle fabbriche, poi con la resistenza. L’idea di uno statuto comune, concepita dal segretario generale Giuseppe Di Vittorio, era stata presentata al congresso CGIL di Napoli del 1952 ponendo al centro la figura del “cittadino lavoratore”, con la sua personalità, le sue opinioni, la sua fede religiosa, la sua dignità.

L’incubazione di quel progetto viene rallentata dagli eventi del 1960, dalle barricate in strada che risvegliano improvvisamente i ricordi una guerra civile ancora vicina nel tempo. I tempi diventano maturi quando il governo Moro ottiene a dicembre ’63, per la prima volta, l’appoggio decisivo dei socialisti. Pietro Nenni condiziona il loro voto all’approvazione di uno Statuto dei lavoratori[1] e in breve affida a Gino Giugni la stesura insieme a Giuseppe Tamburrano del testo di tre disegni di legge dedicati a commissioni interne, giusta causa di licenziamento e diritti sindacali.

Giugni stesso va a comporre la Commissione istituita dal ministro del lavoro Giacinto Bosco per impostare un progetto che il 15 giugno 1966 diventerà il primo compendio di “Norme sui licenziamenti individuali”. Viene superata la regola codicistica (art. 2118 c.c.) della libera recedibilità dal contratto di lavoro subordinato, previo preavviso. L’art. 1 della legge n. 604/66 detta un vero e proprio principio: il prestatore di lavoro può essere licenziato solo per giusta causa o per giustificato motivo.

Il Sessantotto e le manifestazioni che da allora si succedono hanno un ulteriore effetto acceleratorio. La protesta organizzata dai braccianti ad Avola il 2 dicembre 1968, sfociata nell’uccisione di due lavoratori e il ferimento di altri cinquanta per opera della polizia, è l’occasione per la promessa da parte del ministro del lavoro Giacomo Brodolini, pochi giorni dopo, di forzare i tempi per approvare lo Statuto[2].

La storia del ministro si lega allo Statuto drammaticamente. Brodolini – già azionista, poi socialista e segretario della federazione lavoratori edili della CGIL – è gravemente malato, sa di avere poco tempo. L’altro principale artefice dell’opera ne racconta così l’impegno straordinario di quei giorni: “sembrava quasi aver fretta di portare a termine il suo compito. Riuscì a realizzare tre importanti obiettivi: la mediazione nella vertenza sulle cosiddette gabbie salariali, che favorì un accordo tra Cgil, Cisl e Uil e Confindustria sull’unificazione progressiva dei salari nel paese; una riforma delle pensioni che ancorando la pensione all’80% delle ultime retribuzioni ebbe effetti duraturi e venne modificata solo con Amato nel 1992, e, da ultimo ma certamente non in ordine di importanza, lo Statuto dei lavoratori”[3].

Giugni dirige allora l’ufficio legislativo del ministero del lavoro. Si dedica al testo con l’impellenza scandita da Brodolini nella nuova commissione istituita ad hoc. Il Consiglio dei ministri ne approva in breve i contenuti, così come integrati nella commissione lavoro del Senato, aule in cui il disegno di legge viene presentato il 24 giugno 1969, per esservi approvato l’11 dicembre. Il giorno dopo esplodono le bombe nella Banca dell’agricoltura in piazza Fontana. La stagione dello stragismo inizia al culmine della condivisione, da parte della politica, delle tutele dei diritti sociali.

Il 14 maggio con 217 voti favorevoli, 10 contrari e 125 astensioni lo Statuto viene approvato alla Camera. Sei giorni dopo viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Brodolini morirà l’11 luglio, dopo che già da mesi aveva dovuto cedere l’incarico ministeriale a un altro ex sindacalista, il democristiano Carlo Donat-Cattin.

2. Il ribaltamento di una prospettiva: dal formalismo all’effettività

Nel nuovo corpus normativo la centralità della persona invocata da Di Vittorio vent’anni prima è già nel titolo. È uno Statuto dei “lavoratori”, non del “lavoro”. La parola lavoratori è quasi una dedica alla battaglia condotta nella Costituente da Palmiro Togliatti, che aveva visto respingere la sua proposta di emendamento per inserirla nell’art. 1 della Costituzione[4].

Sul piano delle relazioni sindacali, lo Statuto “si proponeva di incivilire il potere aziendale sostituendo all’autorità-autoritaria un’autorità basata sulla rilegittimazione dell’impresa mediante l’adeguamento della sua gestione ai valori di cui è portatrice il lavoro, anche di quelli non negoziabili né monetizzabili”[5].

La vera rivoluzione si pone sul piano giuridico. La visione commerciale del contratto di lavoro ancorata al codice civile, che non a caso tratta del lavoro subordinato nel capo dedicato all’impresa in generale, viene ribaltata. Le parti del contratto non sono più considerate in una situazione giuridico-soggettiva paritaria; si prende invece atto della loro effettiva dinamica di squilibrio, riconducibile più correttamente al binomio potere-soggezione[6].

L’effettività della dimensione interna al rapporto di lavoro permea da allora la cultura giuslavorista. La Corte costituzionale ha infatti spiegato che, pur operando sul piano della fattispecie, i limiti alla “disponibilità del tipo contrattuale” di lavoro subordinato sono diretti a realizzare degli “effetti” perseguiti. Dall’assenza di tali limiti potrebbe derivare l’inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall’ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato” [7]

Lo Statuto offre dunque le prime componenti di quel “patrimonio costituzionale comune” che, includendo il principio dell’indisponibilità del tipo contrattuale, trova base negli obblighi internazionali, nell’ordinamento comunitario e nella legislazione nazionale[8]. La Corte di giustizia assumerà poi le redini di tale visione, collocando il criterio dell’effettività in una dimensione sovranazionale come parametro interpretativo desumibile anche dalle tutele processuali riconosciute al lavoratore nel Paese membro[9].

3. Uno Statuto, non solo una legge

La prospettiva costituzionale della legge n. 300 del 1970 si coglie anche nella sua struttura. Vi convivono due complessi di norme che trattano del prestatore di lavoro tanto nella dimensione individuale quanto in quella collettiva. Alla disciplina garantistica, che introduce disposizioni inderogabili nel rapporto individuale, si assomma infatti quella di sostegno all’attività sindacale. La seconda è complementare alla prima, giacché concorre a rendere effettivi i diritti individuali all’interno dell’impresa.

L’articolazione e la completezza di questo corpo normativo danno la misura dell’atto giuridico fondamentale di settore, del suo essere, appunto, uno Statuto. Il testo è esemplare anche per chiarezza espositiva. Il suo carattere basilare è dimostrato dal fatto che il legislatore vi si misura ancora oggi, rinunciando non di rado a tecniche legiferative più dirette per innestare le disposizioni di nuovo conio in quell’atto fondamentale. Basterebbe già questa sola considerazione a dimostrare la perdurante rilevanza dello Statuto come fonte normativa del nostro ordinamento.

Le innovazioni che esso ha apportato alla disciplina del lavoro sono state innumerevoli: si sono poste le basi per il diritto antidiscriminatorio, a tutela delle opinioni e degli altri fattori che connotano la dignità della persona lavoratrice (artt. 1, 8, 15, 16); si sono limitate le azioni datoriali d’ingerenza nella sfera di riservatezza individuale all’interno del luogo di lavoro (artt. 2-6); nel luogo di lavoro si è riconosciuto l’esercizio di diritti di libertà di natura personale e sindacale (10, 11, 14, 20, 21; 23 e 24); si è procedimentalizzato l’iter di accertamento della responsabilità disciplinare (art. 7); si sono importate le norme imperative statutarie anche nel lavoro pubblico, che prima di allora conosceva un regime del tutto autonomo (art. 37)[10].

L’art. 13 St. ha inoltre modificato in modo radicale l’art. 2103 c.c., delimitando lo jus variandi riconosciuto al datore di lavoro nei presupposti legali per modificare il contenuto della prestazione lavorativa del dipendente e per trasferirlo; e, se sulla reale portata di quest’ultima innovazione la dottrina si è presto divisa[11], è indubbio che la nuova disciplina delle mansioni abbia spostato drasticamente il baricentro del controllo dalle esigenze dell’impresa all’interesse del lavoratore per la protezione della professionalità acquisita[12].

Due parole a parte meritano le norme-simbolo.

La sua collocazione all’interno del titolo dedicato alle libertà sindacale non dà la misura dell’impatto che l’art. 18 St. ha avuto e che ancora conserva nella società italiana. La reintegrazione nel posto di lavoro è diventata l’emblema di conflitti ideologici e culturali mai sopiti, spesso strumentalizzato a favore di interventi riformatori o di movimenti di opposizione, strumento identificativo anche di una magistratura invasiva dell’autonomia imprenditoriale, tuttora fattore di divisione politica e di tutele tra gruppi di lavoratori (pubblici e privati; dipendenti di imprese grandi o piccole; subordinati e parasubordinati).

L’art. 28 ha a sua volta inverato l’identificazione tra diritto sostanziale e tutela processuale. La celerità e l’informalità del rito, insieme con l’apparato sanzionatorio approntato dai commi 2, 4 e 5, hanno segnato un’epoca della storia della giurisdizione, definendo i pretori del lavoro come l’autorità più efficace, influente, temibile, problematica per il mondo aziendale negli anni Settanta e Ottanta. Secondo la franca testimonianza di un protagonista di quell’esperienza, l’art. 28 “esaudiva anche un desiderio, diffuso tra i giudici progressisti, di incidere in qualche modo sul sociale, in funzione riequilibratrice delle ingiustizie e delle storture che per anni la classe operaia aveva dovuto subire”[13].

La miscela “esplosiva... tra la fattispecie aperta, ma teleologicamente determinata, che tipizza il comportamento illegittimo attraverso la direzione in cui si muove la lesione del bene protetto, il riconoscimento della rilevanza degli interessi collettivi del lavoro, attraverso la legittimazione ad agire attribuita direttamente a(gli organismi locali de)lle organizzazioni sindacali nazionali e, infine, un meccanismo processuale agile e di notevole capacità dissuasiva e ripristinatoria”[14], ha reso finalmente rapidi processi che prima duravano anni. L’art. 28 St. è stato perciò preludio alla riforma del rito del 1973 e modello successivo per l’adozione di altre procedure deformalizzate nell’ambito lavoristico (vedasi il rito per la repressione delle condotte discriminatorie) e non, se solo si guarda al rito sommario di cognizione introdotto quasi quarant’anni dopo.

Oggi, diversamente dalla tutela reintegratoria, la repressione della condotta antisindacale è diventata quasi un totem riverito: lo ricopre un po’ della polvere del tempo per effetto delle, spesso stravaganti, forme di regolamentazione delle relazioni industriali, dell’affievolirsi dell’unità e della forza rappresentativa del sindacato, della maggiore accortezza dell’imprenditoria, della scala diversa in cui si misurano i rapporti di forza tra datore e prestatore di lavoro.

L’art. 28 St. conserva un’attualità prevalentemente come misura di prevenzione, legata alla mancata consultazione del sindacato nelle scelte organizzative prima ancora che queste abbiano qualche ricaduta occupazionale, o come misura di salvaguardia del pluralismo sindacale nel conflitto, diretto o indiretto, tra diverse associazioni di lavoratori.

4. Superare o rifondare lo Statuto?

Esaminate una per una, molte norme dello Statuto presentano rughe profonde e alcune sono defunte, frutto inevitabile di un’economia e di una realtà imprenditoriale completamente alterate dall’evoluzione tecnologica, dal neocapitalismo e dalla globalizzazione.

Le materie dei controlli audiovisivi, delle mansioni, dei licenziamenti sono state al centro di profonde revisioni anche se, negli ultimi due casi, mantengono solidi riferimenti all’impostazione statutaria. In linea più generale, è in corso un ripensamento della distinzione tradizionalmente rigida tra subordinazione e autonomia, con la conseguente protezione limitata alla prima fattispecie, e del ruolo del sindacato nazionale e nell’azienda.

È sintomatico il fatto che, nel nuovo scenario, l’idea di una nuova disciplina generale del rapporto di lavoro venga coltivata non tanto nell’ottica dell’introduzione di nuove forme di tutela per il lavoratore, quanto piuttosto come fonte regolatrice del cambiamento che vede al centro della riflessione l’impresa, quale produttrice di ricchezza e di opportunità occupazionali[15].

Storicamente, l’unico intervento assimilabile a quello statutario risale al Libro bianco sul mercato del lavoro, presentato nell’autunno 2001 da Marco Biagi, quale coordinatore di una commissione di giuristi, economisti e sociologi: evoluzione del mercato del lavoro e differenziazione delle tutele erano i due poli intorno a cui ruotava il progetto. Ne è sortita la legge delega n. 30/2003, attuata con il d. lgs. 276/2003. Anche stavolta il suo mentore non ha potuto vedere i frutti del suo operato, poiché, proprio a causa di questo, Biagi era già stato uucciso per mano delle Nuove Brigate Rosse il 19 marzo dell’anno precedente.

Un tentativo di varare un altro Statuto dei lavori è stato compiuto, in memoria di Biagi, dall’allora ministro del lavoro e delle politiche sociali Maurizio Sacconi, durante la XVI legislatura, prima del subentro, a novembre 2011, del governo Monti al quarto governo Berlusconi. L’iniziativa è stata ripresa nella legislatura successiva, senza mai incontrare un consenso sufficiente, a fronte dell’aperta ostilità del sindacato.

Oggi i tempi non sembrano maturi per un intervento che non sia meramente ricognitivo dell’esistente. La congerie di norme via via introdotte dai governi succedutisi nel tempo e le decisioni della Corte costituzionale, che hanno superato anche l’impostazione del più recente Jobs act in tema di licenziamento, necessiterebbero di un riordino almeno sistematico. Ma la polarizzazione del dibattito pubblico che ha investito anche la materia del lavoro rende impensabile la possibilità di trovare un’adesione diffusa su linee d’indirizzo dotate di stabilità e concretezza. Conviene forse affidarsi, al momento, a un approccio pragmatico, condensabile in un pensiero figlio del periodo pandemico: “già le tecnologie e la globalizzazione hanno sconvolto il mercato del lavoro, ora investito anche dalla nuova crisi; da giurista dico che serve una moratoria normativa. Quando inizieremo a vedere chiaro e ad affrontare la ricostruzione del modo di lavorare, non avremo bisogno di un altro Act né tanto meno una legge che sia omnicomprensiva; piuttosto ci serve una costruzione progressiva con il coinvolgimento di vari attori, sull’esempio di come è stata affrontata la sicurezza sul lavoro in questa emergenza”[16].

Le incertezze applicative provocate dalle operazioni legislative di questo secolo consigliano, in effetti, prudenza. È meglio consentire un qualche assestamento almeno della giurisprudenza, invece che provocare nuovi scossoni dettati magari da opzioni teoriche chiare, ma dalla scarsa visione d’insieme.

5. Verso il referendum

Quattro dei cinque quesiti referendari in programma per le giornate dell’8 e 9 giugno prossimi toccano, come noto, temi lavoristici. Soltanto il primo investe formalmente le regole dello Statuto: proponendo l’abrogazione del d. lgs. 4 marzo 2015, n. 23, sul cosiddetto contratto a tutele crescenti, tende a riportare le lancette dell’orologio al tempo della tutela reintegratoria, quale regola generale in presenza di un licenziamento di cui sia stata accertata l’illegittimità.

L’enumerazione di norme e sentenze della Consulta riportate nel quesito[17] dovrebbe fare riflettere sull’esercizio oggi richiesto all’interprete in una materia che, pure, è tra le più sviscerate da giuristi e corti. A prescindere da ciò, se prevalessero i consensi all’abrogazione, tornerebbe a dispiegarsi integralmente la disciplina della legge Fornero, n. 92/2012, attualmente invece sempre più residuale a causa della progressiva riduzione delle assunzioni avvenute prima del 7 marzo 2015. Verrebbero così ad ampliarsi i casi di tutela “reale”, ben oltre le ipotesi di licenziamento nullo, e si porrebbe una pietra tombale su annose questioni ermeneutiche che la Corte costituzionale ha potuto risolvere, a oggi, soltanto in parte.

I quattro quesiti omogenei per materia sono accomunati dall’intento di ridurre la dimensione di precarietà in cui si muove oggi il lavoratore dipendente e, prima ancora, di responsabilizzare l’imprenditore nelle scelte relative, rispettivamente, al recesso dal contratto di lavoro, all’apposizione di un termine negoziale risolutivo, all’affidabilità dell’azienda appaltatrice. Non sarebbe un ritorno allo Statuto, ma sarebbe certamente l’occasione per rimettere al centro del giuslavorismo il lavoratore come persona, piuttosto che come mera risorsa, in un’epoca in cui le politiche della cosiddetta “flessibilità in entrata”, della formazione qualificante e dei controlli sulla sicurezza hanno denunciato il loro fallimento.

[1] A. Moro – P. Nenni. Il carteggio ritrovato (1957-1978), Arcadia edizione, 2024.

[2] Per un resoconto storico più completo, cfr. Era di maggio. Lo “Statuto dei lavoratori” compie cinquant’anni. Quasi un racconto, di V. A. Poso, in questa rivista, 20 maggio 2020.

[3] Da una parte sola, dalla parte dei lavoratori, di I. Romei, in collettiva.it, 5 febbraio 2021.

[4] “Si dà così anzitutto corpo a una nota lettura dell’art. 1 della Costituzione, secondo la quale il Costituente ha assunto a riferimento «l’essere reale, visto nella concretezza dei bisogni che ricercano nuovi strumenti di soddisfazione». Così C. Mortati, in Commento all’art. 1 del Commentario alla Costituzione, Principi Fondamentali a cura di G. Branca, Zanichelli-Il Foro it., 1975, p. 10.

[5] U. Romagnoli, Lo Statuto ha 50 anni!, in Quad. DLM, 2020, n. 8, p. 34.

[6] “Il tratto più eterodosso della Statuto è dunque quello dell’effettività”, scrive O. Mazzotta, Le molte eredità dello Statuto dei lavoratori, in LD, 2010, p. 33. Su questo punto cfr., anche F. Dorssemont, Lo Statuto all’avanguardia: uno strumento pionieristico per l’Europa e oltre, e L. Zoppoli, Dall’effettività alla sostenibilità: mezzo secolo di pragmatismo dei giuslavoristi, entrambi in Quad. DLM, 2020, n. 8, rispettivamente p. 57 e p. 75.

[7] Corte cost. sentenza 29 marzo 1993, n. 121; successivamente, 13 aprile 1994, n. 115, nonché 7 maggio 2015, n. 75.

[8] M. De Luca, Diritti dei lavoratori: patrimonio costituzionale comune versus declino delle garanzie, in Foro It., 2011, V, p. 216.

[9] Corte giust., 4 luglio 2006, causa C-212/04, n. 73 e segg.; Corte giust., 7 settembre 2006, c-53/04, n. 51.

[10] Cfr. M. Rusciano, Lo Statuto dei lavoratori e il pubblico impiego, in LD, 2010, p. 106.

[11] Basta confrontare, tra gli altri, le tesi e richiami di P. Ichino, Note in tema di disciplina legislativa del trasferimento del prestatore di lavoro, in RGL, 1974, II, 41; G. Suppiej, Art. 13, in Commentario dello Statuto dei lavoratori, a cura di U. Prosperetti, Giuffré, 1975, 360; G. Pera, Sul trasferimento del lavoratore, in Foro it., 1976, V, p. 65; M. V. Ballestrero, Il trasferimento dei lavoratori, in L’applicazione dello statuto dei lavoratori. Tendenze e orientamenti, F. Angeli, 1973, p. 167.

[12] Così U. Romagnoli, Art. 13, in Statuto dei diritti dei lavoratori. Commentario del Codice Civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, 222.

[13] R. Canosa, Storia di un pretore, Einaudi, 1978, 36.

[14] Così G.A. Recchia, Processo del lavoro e Sindacato: l’art. 28 St. lav. come apripista della riforma del 1973, in Lavoro diritti e Europa, numero speciale 2023, p. 5, che richiama anche un passaggio di U. ROMAGNOLI, Intervento, in AA.VV., Le azioni a tutela di interessi collettivi (Atti del Convegno di Studio di Pavia, 11-12 giugno 1974), Cedam, 1976, 294.

[15] Cfr., seppure in prospettive non coincidenti, M. Trifirò, in blog.trifiro.it/lo-statuto-dei-lavoratori-ieri-e-oggi, 19 maggio 2020; R. Brunetta e M. Tiraboschi Riscrivere lo Statuto dei lavoratori per regolare e tutelare il lavoro che cambia in bollettinoadapt.it, 4 ottobre 2021;

[16] T. Treu, paroledimanagement.it, 3 maggio 2020.

[17] Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza della Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40; dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2020, n. 150; dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150); dalla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22; dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?

E poi Aggiungi alla schermata principale.

E poi Aggiungi alla schermata principale.