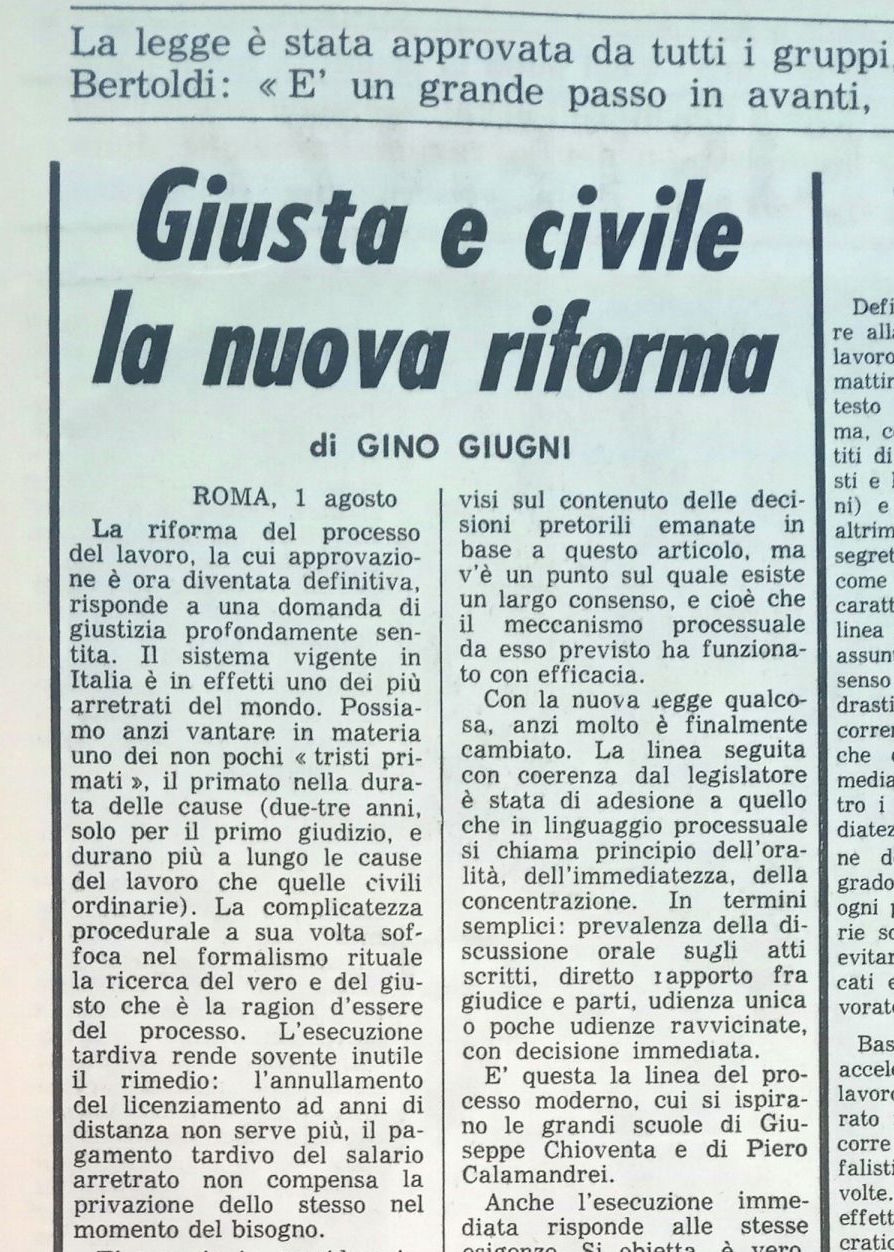

V. A. Poso. L’occasione di questa nostra conversazione è la recente sentenza della Corte costituzionale 21 luglio 2025, n.118, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità», riferite all’indennità risarcitoria. Vi chiedo, innanzitutto, una breve ricognizione della norma incisa dalla pronuncia di incostituzionalità nel contesto della riforma del c.d. Jobs Act, che, quando è nata e per come è stata pensata dal legislatore di quegli anni, possiamo definire – non credo di esagerare – “epocale”.

M. Marazza. Se limitiamo lo sguardo al regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo nelle cosiddette piccole imprese direi che, nel quadro generale della riforma del 2015, il comma 1 dell’art. 9 del d.lgs 23/2015 non perseguiva l’obiettivo di una radicale rottura. La portata della modifica non era certamente paragonabile a quella voluta per le imprese più grandi. Ma va comunque detto che l’innovazione legislativa di cui ci stiamo occupando introduceva comunque una regolamentazione con due significativi elementi discontinuità rispetto all’art. 6 della legge n. 604 del 1966. Il primo, quantitativo, relativo alla misura massima dell’indennità risarcitoria liquidabile al lavoratore illegittimamente licenziato che la legge, nel 2015, fissava in sei mensilità senza possibilità di accedere agli incrementi previsti dalla legge n. 604 del 1966. Il secondo relativo ai criteri di quantificazione del risarcimento nel caso concreto, che il legislatore intendeva vincolare in modo rigido all’anzianità di servizio onde limitare il rischio di valutazioni giudiziali troppo variabili.

S. Varva. La normativa dedicata dal legislatore del 2015 alle realtà produttive minori si pone in linea di continuità con l’impostazione precedente (almeno a partire dalla sistemazione operata con l. 108/1990). Ritengo poco significativa l’eliminazione della possibilità datoriale di riassumere; mi pare poco rilevante, sia sistematicamente sia operativamente, anche la rimozione delle regole speciali in favore dei lavoratori di notevole anzianità impiegati da datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti in totale. Di non poco conto è invece la scelta del legislatore di attrarre nella disciplina generale dettata dal d.lgs. 23/2015 le “organizzazioni di tendenza”: decisione che testimonia gli effetti del superamento della netta contrapposizione tra tutela reintegratoria per le realtà non piccole e tutela meramente obbligatoria per quelle minori.

V. A. Poso. Il precedente immediato, di cui dobbiamo tenere conto, è la disciplina posta dall’art. 8 della l. 15 luglio 1966,n.604, sia nel testo originario sia in quello, vigente, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 2, l. 11 maggio 1990, n.108, tenuto conto dei diversi limiti per l’applicazione della tutela c.d. reale posti dallo Statuto dei Lavoratori, con l’art. 35 (tenuto conto anche della giurisprudenza costituzionale che su questa norma si è pronunciata) e con l’art. 18, dopo le modifiche introdotte dall’art. 1,comma 42, della l. 28 giugno 2012,n.92, c.d. riforma Fornero, commi 8 e 9 del testo vigente, che sono richiamati, come limiti di applicazione, anche dall’art. 9,comma 1, del d. lgs. n. 23/2015.

S. Varva. Ribadisco quanto già detto: ritengo le due normative sostanzialmente sovrapponibili. La tradizionale e ormai risalente posizione assunta dalla Consulta rispetto alla costituzionalità dell’art. 8, l. 604/1966 avrebbe potuto, in ipotesi, estendersi all’art. 9, d.lgs. 23/2015. Ciò dà conto del significativo cambio di passo della giurisprudenza costituzionale realizzato con C.cost. n.183/2022 e C.cost. n.118/2025.

M. Marazza. Le due disposizioni, come detto, sono sovrapponibili solo in apparenza. A ben vedere, soprattutto alla luce della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, è determinante rimarcare che il regime sanzionatorio del 1966 presenta una maggiore flessibilità nella determinazione del limite massimo dell’indennità risarcitoria che può essere liquidata al lavoratore illegittimamente licenziato. Ed infatti, come noto, ai sensi di quella disposizione il limite di sei mensilità può essere incrementato fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni. Possibilità, questa, che la legge, in modo comprensibile, riservava ai soli lavoratori dipendenti di imprese non piccolissime giacché gli incrementi dell’indennità risarcitoria resi possibili dalla anzianità di servizio del lavoratore possono essere riconosciuti solo se il datore di lavoro, nel suo complesso, occupa più di 15 dipendenti. Ricordo infatti che, testualmente, la misura dell’indennità può essere maggiorata “fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”.

V. A. Poso. Considerando anche le evidenti disarmonie esistenti tra la norma oggetto della questione di costituzionalità, l’art. 8, l. n. 604/1966 e l’art. 18, commi 8 e 9, l. n. 300 del 20 maggio 1970 (come modificato dalla l. n. 92/2012) chiedo a Marco Marazza di tracciare un quadro riassuntivo dei criteri che identificano la c.d. piccola impresa nelle norme lavoristiche di riferimento, ai fini della quantificazione dell’indennità risarcitoria.

M. Marazza. Per quanto discutibile, e per certi versi direi anche insoddisfacente, ai fini che qui ci occupano, che sono quelli della individuazione del regime sanzionatorio applicabile al licenziamento ingiustificato (ma non nullo), la fattispecie di piccola impresa (o, meglio, del piccolo datore di lavoro) è univoca. La piccola impresa, anzitutto, si individua guardando la dimensione della unità produttiva (letteralmente, sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo) ove è posto in essere il licenziamento perché è con riferimento a questa specifica dimensione organizzativa che occorre verificare se il numero dei dipendenti occupati supera, o meno, la soglia dei 15 (o 5 in caso di impresa agricola). Ma anche quando questo requisito dimensionale non è soddisfatto, perché nell’unità produttiva sono occupate non più di 15 risorse, l’impresa non è comunque considerata piccola ove la soglia dei 15 dipendenti sia superata nell’area del comune ovvero nel caso in cui l’impresa occupi, complessivamente, sull’intero territorio nazionale, più di 60 dipendenti. Restano, pur tuttavia, dei punti non altrettanto chiari. Mi riferisco, ad esempio, alla possibilità di conteggiare ai fini della verifica del dato occupazionale complessivo i lavoratori assunti dal datore di lavoro all’estero ed anche alla possibilità di inserire nel conteggio le collaborazioni etero organizzate di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015.

V. A. Poso. Simone Varva, condividi quanto detto da Marco Marazza?

S. Varva. Condivido. Personalmente credo che i collaboratori etero-organizzati debbano essere conteggiati. Aggiungo che le specifiche dimensionali previste per l’impresa agricola meriterebbero forse d’essere ridiscusse.

V. A. Poso. Quindi non solo il numero dei dipendenti, considerando che anche l’art. 30, comma 3, 2°cpv., l. 4 novembre 2010, n.183 richiama le «dimensioni e le condizioni dell’attività esercitata dal datore di lavoro» e la «situazione del mercato del lavoro locale».

M. Marazza. Non sono convinto. A me sembra che questa disposizione (art. 30, comma 3, della legge n. 183 del 2010) non incida sulla nozione di piccola impresa di cui ci stiamo occupando, che ad oggi si identifica sulla base dei requisiti occupazionali di cui prima dicevamo. I riferimenti contenuti nella norma introdotta nel 2010, infatti, incidono più che altro sui criteri di quantificazione del danno nel rispetto dei parametri massimi definiti dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966. Ecco, lascia assai perplessi il fatto che questa disposizione opera solo con riferimento al regime sanzionatorio della legge n. 604 del 1966 e non anche su quello dedicato alla piccola impresa dal d.lgs. n. 81/2015.

S. Varva. Vero è che l’art. 30, l. 183/2010, integrando l’art. 8, l. 604/1966, fa riferimento a parametri diversi da quello del numero dei lavoratori. Sono tuttavia elementi che, tecnicamente, non incidono sulla definizione delle realtà produttive sottosoglia (operazione preliminare), bensì che servono a quantificare l’indennità liquidata dal giudice al lavoratore impiegato nelle realtà sottosoglia in caso di licenziamento illegittimo (operazione logicamente successiva).

V. A. Poso. Questa analisi ci porta a considerare come è stata identificata la nozione di piccola (e micro)impresa in ambito europeo e nella normativa nazionale non prettamente lavoristica. Nell’articolo di Simone Varva pubblicato sulla Rivista Labor e negli studi in onore di Valerio Speziale, c’è una efficace ricostruzione riassuntiva; ma anche nella seconda parte della sentenza della Consulta n.118/2025, con qualche riferimento in più: vi chiederei di richiamare i riferimenti che ritenete rilevanti nell’ordinamento europeo e nazionale

S. Varva. Le istituzioni UE hanno evidenziato l’obiettivo di promuovere la “piccola” e la “micro” impresa: è stato perciò necessario individuarne le caratteristiche. Un particolare rilievo pratico è stato assunto dalla risalente raccomandazione della Commissione UE del 6 maggio 2003 secondo cui la micro impresa è definita dal parametro del numero degli occupati (meno di dieci), affiancato da quello definito “finanziario” (fatturato o totale di bilancio non superiore ai 2 milioni di euro). La Raccomandazione precisa, infatti, che il criterio finanziario costituisce il «complemento necessario per apprezzare la vera importanza di un’impresa». Si può menzionare anche la dir. 2013/34/UE che fa riferimento alla nozione di micro impresa nell’ambito della regolamentazione dei bilanci d’esercizio.

A livello nazionale vi è il d.m. 18 aprile 2005 sulla concessione di aiuti alle imprese; e vi sono gli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c. in tema redazione del bilancio nelle micro imprese. Il recente codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza definisce l’impresa “minore” sulla sola base di parametri economici (art. 2, lett d), d.lgs. 14/2019). Si può anche menzionare lo storico art. 2083 c.c. sul piccolo imprenditore: una previsione su cui si potrebbe fare qualche riflessione in più.

M. Marazza. A livello europeo le fonti citate da Simone Varva sono sicuramente tra le più rilevanti in quanto nate proprio con l’obiettivo, in un’ottica di uniformazione, di fornire degli identificatori dimensionali delle piccole, medie e microimprese. Mi sentirei di segnalare anche la recentissima Raccomandazione della Commissione UE del 28 maggio 2025 con la quale è stata introdotta una nuova categoria di impresa, la cd. piccola impresa a media capitalizzazione (più grande delle PMI, ma più piccola delle grandi imprese) rispetto alla quale il criterio del numero degli occupati («criterio degli effettivi») viene ancora espressamente considerato quale criterio più significativo e da imporsi come principale.

V. A. Poso. Prima di passare all’esame della sentenza della Corte Costituzionale che ci occupa, chiedo, in particolare, a Simone Varva di tracciare un quadro riassuntivo della giurisprudenza costituzionale sulle tutele dei licenziamenti nelle piccole imprese precedente a quella che, dal 2018 in poi, si è sviluppata sul c.d. Jobs Act.

S. Varva. L’orientamento, che potremmo definire tradizionale, si è consolidato con riferimento alla disciplina contenuta nella l. 604/1966. Le decisioni della Consulta sono precedenti all’entrata in vigore della l. 108/1990 e fanno perciò riferimento a un sistema in cui il recesso “ad nutum” (art. 2118 c.c.) manteneva un campo di applicazione tutt’altro che residuale. Richiamo brevemente alcune delle pronunce precedenti a C.cost. n.183/2022.

La risalente C.cost. n.81/1969 (precedente, dunque, all’entrata in vigore dello Statuto) ha affermato che «la componente numerica dei lavoratori ha riflessi sul modo di essere e di operare del rapporto di lavoro organizzato [...] e, per quanto concerne la misura numerica, la valutazione del Parlamento risulta essersi svolta secondo autonome e motivate scelte tenendo conto dei fattori di equilibrio economico-sociale che ne consigliavano, nel determinato momento, l’adozione, nell’interesse generale. Si tratta, del resto, di criteri che il Parlamento può sempre rivedere, anche in considerazione dell’evolvere delle esigenze organizzative, collegate, tra l’altro, al progresso tecnologico».

La giurisprudenza post Statuto ha ritenuto costituzionalmente legittima la limitata cornice edittale riservata ai lavoratori delle imprese di ridotte dimensioni, giustificando la scelta del legislatore (oltre che per evitare di aggravare la parte datoriale di oneri eccessivi) per la natura fiduciaria del rapporto e per le tensioni interpersonali che la reintegrazione avrebbe potuto ingenerare in una comunità di lavoro di ridotte dimensioni (C. cost. n. 152/1975; cfr. C. cost. n.189/1975). La Consulta aveva già respinto la questione di costituzionalità fondata sul criterio del numero dei lavoratori, ritenendola una opzione legislativa “non irrazionale” (C.cost. n.55/1974). Negli anni successivi è confermata la legittimità del regime speciale, ma con qualche “apertura” in ragione della «ancora attuale crisi economica che colpisce le imprese ed il paese e non essendo ancora sopite le tensioni del mondo del lavoro e non essendo ancora risolti i numerosi problemi» (C. cost. n.2/1986).

Per completezza si può ricordare anche C.cost. n.41/2003 (successiva quindi alla risistemazione della l. 108/1990) che ha ritenuto ammissibile il referendum finalizzato ad estendere la tutela reale anche ai lavoratori impiegati nelle realtà minori. Il quesito proponeva infatti «al corpo elettorale un’alternativa netta tra il mantenimento dell’attuale disciplina caratterizzata dalla coesistenza di due parallele forme di tutela, quella obbligatoria e quella reale, e l’estensione della seconda».

V. A. Poso. Come è noto, il precedente immediato della sentenza della Corte Costituzionale che ci occupa, è la pronuncia n. 183 del 22 luglio 2022, già citata, con la quale sono state dichiarate inammissibili le q. l. c. sollevate con riferimento all’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, che, per i datori di lavoro che non raggiungono i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, commi 8 e 9, esclude l’applicazione dell’art. 3, comma 2, mentre l’ammontare delle indennità e degli importi previsti dall’art. 3, comma 1, dall’art. 4, comma 1 e dall’art 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità. Già in altra occasione ho notato un cambio di passo, rispetto alla giurisprudenza costituzionale precedente - che non è passato inosservato - posto che, sino ad ora, pur in situazioni diverse, i giudici della legge hanno sempre assunto una posizione remissiva rispetto alla tutela risarcitoria applicata ai licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese, in considerazione del dato numerico dei dipendenti addetti; criterio la cui oggettività la Consulta ha messo in discussione, tanto da essere arrivata a superarlo con la pronuncia di illegittimità costituzionale.

Quali sono le Vostre osservazioni sul merito di questa sentenza, considerato che, a prescindere dall’esito della pronuncia di inammissibilità, per le ragioni che vedremo, la Consulta valuta criticamente l’impianto risarcitorio del licenziamento illegittimo nelle piccole imprese?

S. Varva. La svolta sta proprio nella C. cost. n. 183/2022. Una pronuncia equilibrata e convincente, che accerta il vizio di costituzionalità ma non lo dichiara, consentendo al legislatore di intervenire con una riforma sistematica e razionalizzatrice di cui sempre di più si sente il bisogno per attenuare i margini di incertezza che l’odierna disciplina in tema di licenziamento, estremamente articolata, porta con sé.

L’unico snodo argomentativo che mi lascia qualche dubbio è l’estrema valorizzazione dell’art. 30 della Carta sociale europea: non tanto sotto il profilo testuale, quanto sul recepimento della “interpretazione” di tale previsione al limite del creativo data dal Comitato europeo dei diritti sociali. D’accordo per la norma interposta, mi lascia perplesso l’ardita operazione con cui si giungere a dichiarare costituzionalmente vincolante una previsione elastica (diritto del lavoratore licenziato immotivatamente a un “congruo indennizzo”) alla luce dell’interpretazione del Comitato. Comitato che ritiene congruo soltanto un indennizzo che rappresenti un “adeguato ristoro” del pregiudizio concretamente subito dal lavoratore e che sia idoneo a dissuadere il datore di lavoro dal licenziare ingiustificatamente. Formule riprese testualmente dalla Consulta. Ma su questo punto le posizioni degli studiosi sono contrastanti: si pensi alla lettura proposta da Valerio Speziale, assai diversa da quella qui sostenuta.

M. Marazza. In via generale, condivido le riflessioni di Simone Varva. Ma sul punto dell’equilibrio espresso da C.cost.n.183/2022 devo però evidenziare un aspetto a mio avviso piuttosto rilevante. In questa pronuncia, come del resto può dirsi per la maggior parte delle pronunce della Corte che hanno riscritto il regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo tra il 2018 e il 2025, nell’apparato argomentativo, e lo segnalo a prescindere dalle soluzioni finali prescelte dalla Corte, si avverte la mancanza di un chiaro riferimento al valore che la Costituzione, la CDFUE, e anche i trattati europei, attribuiscono alla libertà economica. Per fare un esempio, quando la Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 18, comma 7, della legge n. 300 del 1970 ove prevedeva che il giudice “può” disporre la reintegrazione (C.cost. n. 59/2021) ha destato qualche meraviglia il fatto che il riferimento alla libertà economica non sia stato minimamente considerato per verificare anche solo la percorribilità di soluzioni interpretative in grado di preservare quella formula legislativa riducendo, però, il rischio di una eccessiva imprevedibilità della norma.

Ecco, proprio in materia di regime sanzionatorio del licenziamento nelle piccole imprese, dove la questione del contemperamento tra diritti fondamentali e libertà economiche si fa assai più complessa, perché proprio in questo specifico contesto delle piccole imprese è decisamente più alto il rischio di andare a comprimere il contenuto essenziale (e per questo intangibile) della libertà economica (art. 52 CDFUE), avrei personalmente auspicato una maggiore attenzione, anche nella prospettiva del sollecitato intervento del legislatore, al ruolo ed alla rilevanza degli art. 41 Cost. e 16 CDFUE. Sia chiaro, non per pervenire a soluzioni diverse.

Piuttosto, per segnalare, a beneficio dell’equilibrio complessivo del sistema, che l’invocato aggiornamento di questa parte della disciplina dei licenziamenti avrebbe dovuto tenere conto anche del contenuto essenziale della libertà economica. Contenuto che, nel caso concreto di cui ci stiamo occupando, prende plasticamente forma nella necessità di evitare che il regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo possa mettere a repentaglio l’equilibrio economico del piccolo imprenditore e, quindi, la sua continuità. Per il resto, trovo del tutto condivisibile il rispetto che la Corte ha mostrato per le prerogative del Legislatore perché spetta alla legge, se pur sempre nel rispetto dei contenuti essenziali di diritti e libertà economiche, indicare le modalità di contemperamento.

E pensare che la Corte potesse nel 2022 enucleare una nuova soglia dimensionale dell’impresa utile a differenziare il regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo sembrava davvero velleitario. Ma di quella sentenza va inoltre rimarcato, a sostegno della legittimità dell’art. 8 della legge n. 604 del 1966, il passaggio nel quale la Corte, con riferimento alla eccessiva ristrettezza della soglia massima del risarcimento all’epoca contemplata dalla norma, ipotizza la possibilità di una differenziazione in base alle “diverse caratteristiche dei datori di lavoro di piccole dimensioni”. Un meccanismo, a ben vedere, già valorizzato dalla legge del 1966 che, come detto, prevede l’incremento dell’indennità oltre la soglia delle 6 mensilità per i piccoli datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti.

V. A. Poso. A Simone Varva chiedo di indicare la posizione espressa dalla giurisprudenza, sempre con riferimento al regime dei licenziamenti nelle piccole imprese, soprattutto per come si è sviluppata dopo la pronuncia della Consulta del 2022.

S. Varva. Francamente non rammento decisioni giudiziali sulle questioni oggetto della pronuncia. Ratione materiae mi sovviene Cass. n.13741/2025 che, nel rispetto rigoroso del tetto massimo delle sei mensilità (in questo caso ex art. 8, l. 604/1966 e non art. 9, d.lgs. 23/2015), ha liquidato il massimo edittale al cospetto di una dimensione aziendale non trascurabile, di un contegno datoriale che certo non ha rappresentato l’archetipo della condotta collaborativa, di una anzianità di servizio superiore ai trent’anni. Un caso esemplare degli effetti distorsivi che la sopravvivenza della normativa “pre-Jobs act” minaccia di proiettare nel futuro.

M. Marazza. Dopo la sentenza della Corte costituzionale del 2022 non avevo particolari aspettative sulla possibilità di una forte innovazione degli orientamenti giurisprudenziali. Piuttosto, è dalla sentenza della Corte che nel 2018 ha scardinato il meccanismo di calcolo dell’indennizzo basato esclusivamente sul dato della anzianità di servizio che torna al centro delle questioni interpretative il tema della applicazione dei parametri di quantificazione, in concreto, del risarcimento.

Non tanto perché ci siano dubbi sulla loro individuazione, giacché è a tutti chiaro che le norme da prendere a riferimento sono l’art. 8 della legge n. 604 del 1966, come integrato dall’art. 30, comma 3, della legge n. 183 del 2010, l’art. 18, comma 5, della legge n. 300 del 1970. E che, di conseguenza, i parametri da considerazione sono l’anzianità, il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell’attività economica, il comportamento e condizioni delle parti. Ma anche, come dispone la legge del 2010, le condizioni dell’attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale e il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.

Ma se fin qui sul piano teorico è tutto chiaro, il punto oscuro da definire resta il modo in cui questi parametri devono essere complessivamente considerati dal giudice e, soprattutto, quali sono i requisiti di una adeguata motivazione. Diciamo la verità, se è davvero molto raro leggere motivazioni che mostrano di considerare tutti questi parametri personalmente non ho memoria di sentenze che abbiamo quantificato un risarcimento attestandosi verso il basso valorizzando la precaria situazione economica del datore di lavoro. Questo è un punto su cui riflettere.

V. A. Poso. Come è noto, il Tribunale di Roma, con l’ordinanza pronunciata in data 26 febbraio 2021 (iscritta nel r. o. al n. 84 del 2021) ![]()

![]()

![]() - con riferimento agli articoli 3, comma

- con riferimento agli articoli 3, comma ![]() 1, 4, 35 comma 1, e 44, comma 1, Cost., nonché all’art. 117, comma 1, Cost., in relazione anche all’art. 24 della Carta sociale europea – ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la q. l. c. dell’art. 9, comma 1, d. lgs n. 23/2015, con riguardo alle parole «ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, l’ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1 è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità». Secondo il Tribunale di Roma, con motivazioni puntuali e ampiamente argomentate, «il licenziamento ingiustificato intimato da un datore di lavoro privo dei requisiti di cui all'art. 18, commi 8 e 9, L. n. 300/1970 integra un illecito che deve dar luogo a un’indennità «adeguata e personalizzata», ancorché forfettizzata, secondo la stessa logica che regge le sentenze della Corte costituzionale n. 194/2018 e n. 150/2020».

1, 4, 35 comma 1, e 44, comma 1, Cost., nonché all’art. 117, comma 1, Cost., in relazione anche all’art. 24 della Carta sociale europea – ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la q. l. c. dell’art. 9, comma 1, d. lgs n. 23/2015, con riguardo alle parole «ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, l’ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1 è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità». Secondo il Tribunale di Roma, con motivazioni puntuali e ampiamente argomentate, «il licenziamento ingiustificato intimato da un datore di lavoro privo dei requisiti di cui all'art. 18, commi 8 e 9, L. n. 300/1970 integra un illecito che deve dar luogo a un’indennità «adeguata e personalizzata», ancorché forfettizzata, secondo la stessa logica che regge le sentenze della Corte costituzionale n. 194/2018 e n. 150/2020».

Si tratta della q. l. c. dichiarata poi inammissibile dalla Consulta con la sentenza monitoria n. 183/2022.

Il percorso motivazionale del Tribunale di Roma (che al paragrafo III ha escluso la possibilità di adottare una «interpretazione adeguatrice»), si sviluppa su più fronti: la «violazione dei principi di effettività e ragionevolezza»(par. IV), l’«irragionevolezza del rigido criterio del “numero degli occupati”».

Qual è la Vostra opinione sugli argomenti spesi dal giudice romano in questa ordinanza di rimessione?

M. Marazza.Non c’è dubbio che l’interpretazione adeguatrice non era in alcun modo possibile. Semmai vorrei aggiungere che la giurisprudenza con più frequenza dovrebbe prendere atto di questo limite, come bene messo in chiaro dalla relazione del Presidente della Corte costituzionale Augusto Barbera del 2024 che segnala la preoccupante riduzione delle ordinanze di rimessione alla Corte in uno con la tendenza della giurisprudenza, anche delle corti superiori, ad un’attività interpretativa che finisce “per risolversi in una più o meno grave disapplicazione di disposizioni legislative”. L’interpretazione adeguatrice, orientata a rendere conforme il dettato normativo a Costituzione, incontra un insuperabile limite nel dato letterale della disposizione che, come espressamente dichiarato dalla Consulta, se dotato di tenore univoco «segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale» (Corte Cost. n.253/2020). Nel caso di specie, non mi sembra che la norma potesse prestarsi ad interpretazioni differenti. Per il resto l’ordinanza valorizza le pronunce n. 194/2018 e n. 150/2020 della Corte costituzionale, che hanno evidenziato l’esigenza di personalizzare la tutela evitando automatismi che non permettano una valutazione adeguata delle circostanze del caso concreto. Argomentazioni che, in effetti, si sposano con quelle poi riproposte dal Tribunale di Livorno. Forte il Tribunale di Roma ha ecceduto nel credere che la Corte potesse spingersi fino a ridefinire il criterio che, ai nostri fini, distingue la piccola dalla media/grande impresa.

S. Varva. L’interpretazione adeguatrice è da escludersi, al cospetto di un dato normativo inequivoco. L’impressione è che l’ordinanza di Roma non sia poi molto diversa da quella, più recente, di Livorno; nonostante la Consulta abbia ritenuto che in quest’ultima ordinanza la questione di costituzionalità fosse limitata alla sola rimozione del tetto delle sei mensilità e per questo non mirasse «a un intervento altamente manipolativo, volto a ridisegnare la tutela speciale per i datori di lavoro sotto soglia in assenza di punti di riferimento univoci, ma solo a eliminare la significativa delimitazione dell’indennità risarcitoria». In realtà, sembra che la Corte non abbia fatto altro che dare seguito a quello che aveva già accertato ma non dichiarato nella pronuncia precedente: accogliere la questione di incostituzionalità. Non si può dimenticare, però, come nelle motivazioni di C.cost. n.118/2025 venga rilevato come il Tribunale di Roma avesse richiesto «interventi sostitutivi, atti a incidere sui criteri di individuazione del datore di lavoro “piccolo” (cioè dotato di una ridotta forza economica), in assenza di utili punti di riferimento normativo», mentre la richiesta del Tribunale di Livorno sarebbe stata limitata non a un «intervento altamente manipolativo, volto a ridisegnare la tutela speciale per i datori di lavoro sotto soglia in assenza di punti di riferimento univoci, ma solo a eliminare la significativa delimitazione dell’indennità risarcitoria». Personalmente fatico a ritrovare queste differenze tecnico-strutturali nelle due ordinanze, sebbene il rinvio del Tribunale di Livorno appaia più chiaro e lineare: ma senza la prima ordinanza, probabilmente, non vi sarebbe stato l’accoglimento della seconda.

V. A. Poso. Nella mia lettura dell’ordinanza del Tribunale di Roma, oggetto di censura non è affatto il numero dei dipendenti del datore di lavoro sotto-soglia (essendo del tutto evidente che la valutazione delle somme dovute, tra minimo e massimo, sconta, inevitabilmente, la valutazione della dimensione dell’organico), ma il numero dei dipendenti addetti che, come criterio assoluto, stabilisce la differenza e l’elemento di confine tra le tutele, entrambe indennitarie che, come tale, finisce per essere « l’unico effettivo criterio di determinazione dell'indennità. Esso è un criterio che non serve ad adeguare l’indennità bensì unicamente a limitarla. L’esiguità dell'intervallo concesso al Giudice nella determinazione dell'indennizzo non consente di valorizzare nessuno degli ulteriori criteri indicati dalla Corte Costituzionale ![]() sopra indicati [n.d.r. :sentenze n.194/2018 e n. 150/2020 ] ».

sopra indicati [n.d.r. :sentenze n.194/2018 e n. 150/2020 ] ».

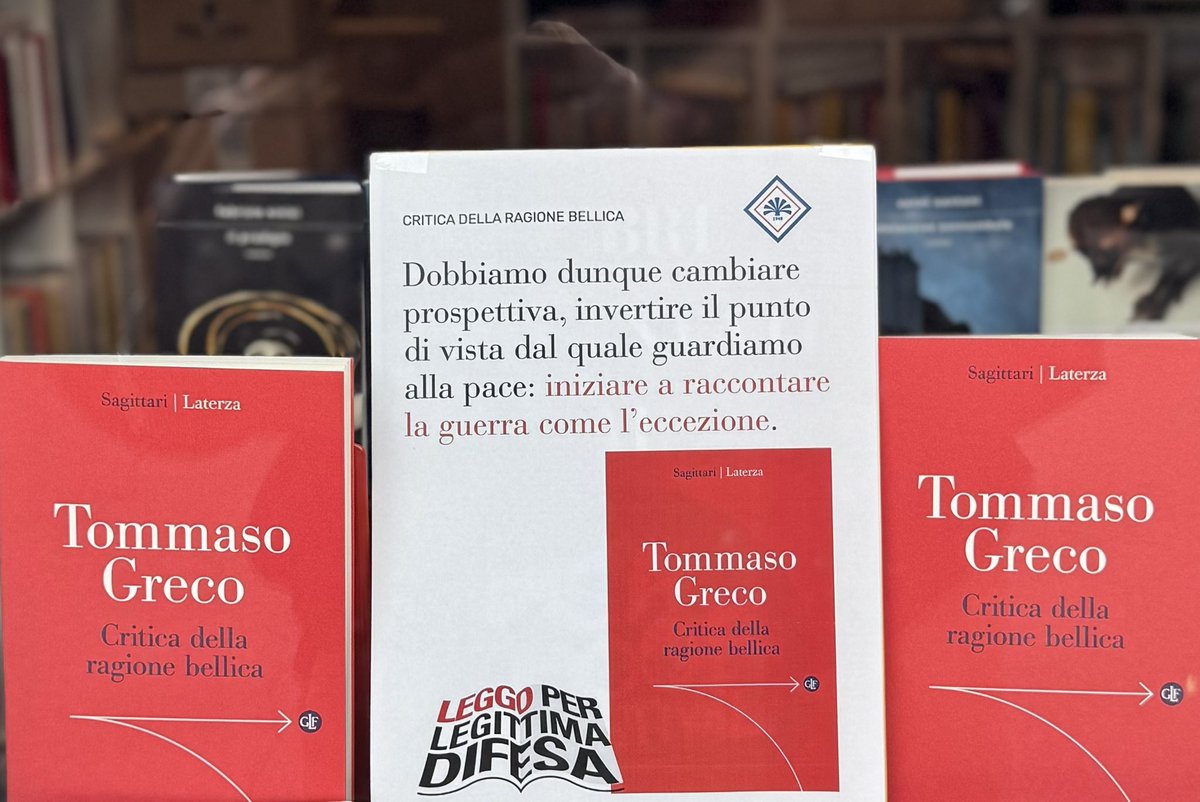

E viene introdotto l’argomento, suggestivo – che ritorna anche nell’ordinanza del Tribunale di Livorno del 29 novembre - 2 dicembre 2024 delle imprese che con un modesto numero di dipendenti riescono a realizzare grandi prodotti sul mercato e considerevoli profitti: «In più deve rilevarsi come il numero dei dipendenti è un criterio trascurabile nell'ambito di quella che è l'attuale economia che, com’è notorio, ha permesso a un colosso come Instagram di sostenere nel 2015 un’impresa gigantesca con tredici dipendenti, mentre, nello stesso periodo, la Kodak, che aveva un’attività di impresa analoga, ma analogica e non digitale, aveva 140 mila dipendenti» (così, al punto V.6 dell’ordinanza di rimessione del Tribunale romano)

In realtà, non si tratta dell’unico criterio per la corretta determinazione dell’indennità risarcitoria disponibile, oltre a quello, non più assorbente, dell’anzianità di servizio. Infatti, la gravità della violazione rimane pur sempre apprezzabile, non solo nel caso dei licenziamenti disciplinari, ma anche nel caso di quelli per g. m. o. (estensione del perimetro, della riorganizzazione aziendale, effettività della soppressione del posto, repêchage); mentre il criterio delle dimensioni dell’impresa - in quanto riferibile anche ai dati economico/finanziari ricavabili dai bilanci, enfatizzato dal giudice romano rimettente al punto n. V.7 della sua ordinanza (come criterio che « ben potrà essere utilizzato dal Giudice valorizzandone la portata anche alla luce dell’art. 44 Cost. ove è sancito un principio generale di favore per le piccole imprese. Con la precisazione che da esso, però, non può desumersi l’esclusione di un’adeguata tutela del posto di lavoro (cfr. Corte Cost. 143/98)») è ricompreso nel criterio, di carattere più generale, sia delle «condizioni delle parti», previsto dall’art. 8, l. n. 604/1966 e dall’art. 18, c.5, st.lav., sia delle «dimensioni dell’attività economica», previsto da quest’ultima disposizione normativa.

Ritenete condivisibili queste mie osservazioni?

S. Varva. Se ho ben compreso il tuo pensiero, condivido il fatto che sarebbe tecnicamente scorretto considerare il parametro del numero dei dipendenti quale unico criterio di quantificazione dell’indennità. Tuttavia, dinanzi a una cornice edittale sì ridotta (tetto massimo delle sei mensilità), è evidente come l’utilizzo dei criteri richiamati da C.cost. n.194/2018 (oltre all’anzianità, il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell’attività economica, il comportamento e condizioni delle parti) abbia un effetto pratico assai limitato.

M. Marazza. È innegabile che il numero dei dipendenti addetti segni un criterio che non solo “adegua” l’indennità risarcitoria ma, a monte, la “limita” segnando il confine di regime sanzionatori assai diversi. Non mi sentirei di sostenere, tuttavia, come fatto dal Tribunale di Roma, che il numero dei dipendenti addetti ad oggi rappresenti un “criterio trascurabile”. Certamente oggi più di prima, soprattutto alla luce degli ultimi pronunciamenti di cui si discute, dobbiamo ritenere che quel parametro non sia più unicamente sufficiente a qualificare un’impresa come piccola. Ciononostante, occorrerebbe approcciarsi a tale questione in maniera più complessa. Anzitutto occorre essere consapevoli della difficoltà di individuare criteri alternativi dotati del medesimo livello di praticità e certezza applicativa. Pensate ad una causa di lavoro nella quale, per individuare il regime sanzionatorio applicabile al licenziamento illegittimo, si ponga il problema di dover accertare preliminarmente il fatturato o gli utili dell’impresa.

Ma prima di ogni cosa riterrei che la rielaborazione degli indici di qualificazione di un’impresa come piccola ai fini della tutela invocata non può che essere frutto di una precisa scelta legislativa. È evidente, poi, e con ciò condivido le tue osservazioni, che nella valutazione dell’importo dell’indennità il giudice deve sempre tener conto anche degli ulteriori criteri di carattere generale imposti dalla legge e menzionati dalla stessa Corte Cost. n. 194/2018. Ma ricordiamo sempre che solo nell’art. 8 della legge n. 604 del 1966 il numero dei dipendenti è anche utile per capire se l’indennità può essere elevata a 10 o 14 mensilità, perché questa opzione risarcitoria riguarda i soli lavoratori con maggiore anzianità che lavorano alle dipendenze di imprenditori che complessivamente occupano più di 15 dipendenti.

V. A. Poso. Per completezza dobbiamo tenere conto dei due quesiti referendari uno sui limiti massimi dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 8,l.n.604/1966, l’altro sull’intero d. lgs. n. 23/2015, bocciati entrambi nella recente consultazione dell’8 e del 9 giugno 2025, ma anche di alcune proposte di semplificazione, in chiave sistematica e unitaria, della disciplina dei licenziamenti (mi riferisco, in particolare, al testo elaborato in più versioni, dal “Gruppo Freccia Rossa”).

Quali sono le Vostre osservazioni in proposito, per quanto di interesse con riferimento al licenziamento nelle piccole imprese in regime di Jobs Act?

M. Marazza. Quando con il Gruppo Freccia Rossa abbiamo affrontato questo tema siamo partiti con l’impegno di aggiornare i criteri identificativi della cosiddetta soglia e questa parte della ricerca è stata in particolar modo sviluppata da Antionio Viscomi e da un gruppo di lavoro composto, oltre che da Antonio, da Carlo Zoli e me. Alla fine, ci siamo resi conto che era molto difficile immaginare un nostro intervento, soprattutto in assenza di dati economici che potessero supportare la scelta quantificando gli impatti pratici di una nuova soglia. Potevamo modificare la soglia, ma farlo senza sapere quanti lavoratori rientravano in un regime piuttosto che nell’altro ci sembrava un azzardo. Personalmente avevo proposto di regolamentare la questione lasciando i requisiti occupazionali (elevati a 25 lavoratori) ma prevedendo che ove non soddisfatti il regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo dedicato alle imprese più grandi trovava in ogni caso applicazione all’imprenditore che presenti un margine di Ebitda pari o superiore al 20% del fatturato. Un’altra ipotesi era quella di prevedere che “a prescindere dal numero degli occupati” la tutela più forte trovava applicazione “in tutti i casi in cui l’impresa abbia avuto negli ultimi X anni solari un fatturato superiore ad € X ed un Ebitda pari o superiore al 20% del fatturato".

Questa è la parte della relazione che illustra la nostra proposta sul punto: “l’art. 6 prevede, secondo inveterata tradizione normativa, un regime rimediale specifico per le piccole imprese che conferma l’assenza della reintegra ma introduce un sistema di indennizzo rafforzato rispetto a quanto previsto dall’art. 9 del contratto a tutele crescenti e ciò anche per conformarsi alla sentenza monito della Consulta; indennizzo proporzionato all’anzianità di servizio e alle dimensioni aziendali, con un minimo di 4 e tetto fino a 12 mensilità estensibili a 18 mensilità per i lavoratori con oltre 10 anni di anzianità. Si prevede una riduzione alla metà del quantum per i datori fino a 5 dipendenti (3 se imprenditori agricoli) e in caso di vizio formale. Malgrado l’espresso monito della Consulta, non si sono introdotti criteri alternativi o aggiuntivi (EBITDA, fatturato, bilancio, gruppo di impresa) a quello del numero dei dipendenti per la identificazione della impresa minore allo scopo dell’applicazione del regime rimediale ottimale. Pertanto, non si è inteso superare la rigidità del criterio numerico tradizionale includendovi però i collaboratori stabili (di cui all’art. 2, d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81), lavoratori part-time e lavoratori all’estero. La ragione della esclusione dei criteri economico-finanziari sta nella difficile trasferibilità da altri contesti dei criteri finanziari identificativi dell’impresa minore e nella incertezza discretiva che essi finirebbero comunque per generare con rischio di introdurre elementi di vischiosità in contrasto con le esigenze di accertamento giudiziale celere del regime applicabile. Si è confermata la scelta del Jobs act di non esonerare dal regime rimediale ordinario le organizzazioni di tendenza (comma 5) accompagna la nostra proposta”.

S. Varva. La prima osservazione è che si sarebbe trattato di un quadro davvero bizzarro quello in cui fosse stato approvato il referendum sulla disciplina applicabile ai lavoratori assunti nelle realtà di ridotte dimensioni prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 23/2015 e fosse stato respinto (o non avesse raggiunto il quorum) quello sull’abrogazione del d.lgs. 23/2015. La normativa di risulta avrebbe arriso ai lavoratori “pre-Jobs act” illegittimamente licenziati in realtà sotto-soglia, ma sarebbe rimasto il tetto delle sei mensilità per i neo-assunti. Un quadro sostanzialmente speculare a quello ora vigente. A parte l’ipotesi remota del risultato diverso di due referendum tra loro collegati, si può immaginare che la Consulta avrebbe deciso l’ordinanza livornese nella medesima maniera e ai giudici ordinari sarebbe spettato il compito di coordinare una normativa con tetto massimo a diciotto mensilità e una normativa (per i già assunti) senza tetto alcuno.

Quanto alla proposta del “Gruppo Freccia Rossa”, mi pare si tratti di una soluzione di mediazione tra le diverse posizioni espresse dai suoi componenti: una condizione che ha costretto a ricalcare per larga parte la normativa tradizionale. Direi che la portata della proposta possa perciò considerarsi sostanzialmente superata nella sua portata pratica dopo la dichiarazione di incostituzionalità di C.cost. n.118/2025. Condivido il suggerimento di considerare nel computo dei dipendenti anche quelli occupati all’estero.

V. A. Poso. La q. l. c. ora decisa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 118/2025 è stata sollevata dal Tribunale di Livorno, con l’ordinanza sopra citata, iscritta nel r. o. n. 240/2024 (in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli della precedente ordinanza del Tribunale di Roma del 2021 della quale abbiamo ampiamente parlato), che ha dichiarato «rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, co ![]() 1 e 2 Cost, 4, co. 1 Cost., 35,co.1 Cost., 41,co.2 Cost. e 117, co.1, Cost., in relazione all’art. 24 della Carta Sociale Europea, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, co. 1, L. [rectius: D. Lgs.] 23/2015, nella parte in cui prevede “e l’ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3,comma 1, dall’articolo 4, comma 1 e dall’art.6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità».

1 e 2 Cost, 4, co. 1 Cost., 35,co.1 Cost., 41,co.2 Cost. e 117, co.1, Cost., in relazione all’art. 24 della Carta Sociale Europea, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, co. 1, L. [rectius: D. Lgs.] 23/2015, nella parte in cui prevede “e l’ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3,comma 1, dall’articolo 4, comma 1 e dall’art.6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità».

Prima di entrare nel merito della sollevata q. l. c., Vi chiedo di esprimere la Vostra opinione sulla esclusione, nel caso di specie, della nullità del licenziamento per giusta causa, a fronte dell’omessa tempestiva contestazione disciplinare e del mancato assolvimento da parte datoriale dell’onere della prova del fondamento del licenziamento, risultando insussistente il fatto.

A ciò aggiungasi che la lavoratrice ricorrente, secondo il Tribunale di Livorno, avrebbe erroneamente chiesto in ricorso, in via principale la tutela reale, senza tenere in debito conto che la domanda era rivolta nei confronti di un datore di lavoro sottosoglia: da ciò dovendosi, comunque, desumere «che la parte ha inteso chiedere una sanzione alta, importante, non di certo riconducibile al punto massimo rappresentato dalle sei mensilità». Così da ritenere la minore tutela, meramente obbligatoria, spettante, implicitamente ricompresa nella domanda.

Quali sono le Vostre osservazioni in proposito?

M. Marazza. Va anzitutto rilevato che il Tribunale di Livorno ha ritenuto che il licenziamento, pur presentando “profili di illegittimità sotto diversi profili, anche gravi”, non potesse ritenersi nullo. Una conclusione affatto scontata. In giurisprudenza, infatti, non sono mancati orientamenti secondo cui la totale assenza di contestazione disciplinare sia da considerare quale causa di nullità del licenziamento.

Devo infatti segnalare che a seguito della riforma dell’art. 18 per effetto della l. 92/2012 il nuovo apparato sanzionatorio doveva riconnettere, almeno nelle intenzioni, la sanzione della reintegrazione solo nei casi di grave violazione di norme sostanziali e con esclusione, quindi, di quelle procedurali, tra le quali rientrerebbe proprio l’art. 7 Stat. Lav.

Tuttavia, la giurisprudenza successiva ha nel tempo ritenuto che l’omessa contestazione disciplinare non potesse essere considerata quale mera violazione di norme procedurali costituendo, al contrario, una violazione con riflessi sostanziali talvolta ritenuta riconducibile ad insussistenza del fatto, talvolta sino a una vera e propria ipotesi di nullità. Ad esempio, Cass. n. 4879/2020 ha affermato che “in tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l’inesistenza dell’intero procedimento […], con conseguente applicazione della tutela reintegratoria” ai sensi dell’art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori, come modificato dalla l. n. 92/2012. Non sono però mancate pronunce differenti, volte a sostenere che l’omissione di una delle fasi del procedimento disciplinare (e quindi, come in questo caso, della contestazione) determina la nullità della sanzione disciplinare che, in relazione al tipo di violazione, rientra nella categoria delle nullità di protezione (segnalo, ad esempio, Cass. ord. n.9530/2023 che ha ricondotto il regime della nullità per i licenziamenti degli autoferrotranvieri). Il medesimo orientamento è stato seguito da alcuni giudici di merito anche per fattispecie soggette al d.lgs. n. 23/2015, in applicazione dell’art. 2, che prevede la tutela reintegratoria nei casi di nullità del recesso, compresi quelli riconducibili agli “altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge” (Trib. Roma, sent. n. 7480/2023).

Sempre il Tribunale di Roma (sentenza n. 10104/2024) ha recentemente ritenuto applicabile il regime della tutela reintegratoria piena, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 23/2015, a prescindere dal numero di lavoratori impiegati motivando che l’omissione della contestazione disciplinare impedirebbe una valutazione dei fatti posti a giustificazione del licenziamento e, precisamente, sulla valutazione del “fatto materiale contestato”, la cui sussistenza o insussistenza è accertata in giudizio se il fatto è delineato nei suoi esatti termini in sede di contestazione con conseguente impossibilità di applicare le tutele prescritte dall’art. 3, comma 1 del D.lgs. 23/2015.

Del resto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 22/2024, ha chiarito che il regime sanzionatorio del licenziamento nullo è identico, sia nei casi in cui la norma imperativa violata preveda espressamente la nullità, sia in quelli in cui tale previsione non sia testuale, purché ricorra un divieto di licenziamento e salvo che la legge disponga diversamente (richiamata a fondamento anche dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 10104/2024).

Quanto al secondo profilo, la Cassazione, con sentenza n. 8053 dell’11 marzo 2022 – richiamata anche dal Tribunale di Livorno nella propria ordinanza di rimessione -, ha statuito che il giudice, una volta accertata l’illegittimità o l’inefficacia del licenziamento, deve ordinare la reintegrazione del lavoratore anche in assenza di una domanda espressa in tal senso, trattandosi di effetto tipico della tutela reale, salvo rinuncia (in linea con Cass. n. 4921/1997 e n. 12294/1991, sull’art. 18 nel testo previgente alla l. n. 109/1990).

Per contro, si potrebbe sostenere – forse con maggiore coerenza rispetto a tale indirizzo e probabilmente nella medesima prospettiva che ha guidato il Tribunale di Livorno – che, ove il lavoratore abbia richiesto la tutela reintegratoria e non quella indennitaria, il giudice, riqualificando la domanda, possa pronunciare condanna al solo risarcimento. Pur trattandosi di una posizione discutibile, in particolare per i profili di ultrapetizione che solleva, ritengo comunque doveroso darne conto.

S. Varva. Marco Marazza ha già ampiamente richiamato le posizioni giurisprudenziali sul punto.

Personalmente ritengo poco convincente la scelta di ritenere nullo il licenziamento dinanzi ai pur gravi vizi dell’omessa tempestiva contestazione disciplinare o della omessa prova del fondamento del licenziamento. Ricondurrei le fattispecie all’insussistenza del fatto.

V. A. Poso. Un altro aspetto da considerare è quello legato alla costituzione tardiva della società convenuta la cui eccezione sull’insussistenza dei requisiti dimensionali (al massimo 14 dipendenti) il giudice la considera in senso lato, con la conseguenza che resta esclusa ogni decadenza, aggiungendosi l’elemento, di non poco conto, della mancata contestazione di questo presupposto da parte della Difesa della lavoratrice ricorrente. In ogni caso il limite numerico inferiore risultava dalla visura camerale allegata al ricorso.

Chiedo a Marco Marazza se ritiene corretta questa ricostruzione operata dal giudice rimettente, anche per gli effetti sulla rilevanza della q. l. c. sollevata.

M. Marazza. In effetti, la questione è piuttosto complessa. Se da un lato mi sembra condivisibile il ragionamento seguito dal giudice a quo, che ha ritenuto di giudicare sulla base delle prove prodotte dalle parti (tra cui, quindi, proprio la visura camerale allegata al ricorso e attestante il numero di dipendenti addetti presso l’impresa), e sulla circostanza che il fatto fosse sostanzialmente pacifico tra le parti, dall’altro segnalo un recente pronunciamento della giurisprudenza di legittimità volto proprio a negare la rilevanza delle visure camerali ai fini dell’attestazione di tale requisito che vengono ritenuti quale “mera riproduzione di dati forniti dall’impresa stessa, non sottoposti ad alcuna verifica pubblica” e che, quindi, non potrebbero dar prova del requisito dimensionale (Cass. n.13689/2025).

V. A. Poso. Il Tribunale di Livorno, riprendendo gli argomenti spesi dalla giurisprudenza costituzionale e in particolare dalla sentenza n. 183/2022, ha tenuto a precisare ( par.2 sulla non manifesta infondatezza della questione) che la censura di incostituzionalità riguarda sia il previsto dimezzamento delle indennità risarcitorie, sia il limite comunque massimo delle sei mensilità. Ciò, in base agli argomenti sviluppati nei due successivi sottoparagrafi «non consente al Giudice di operare una liquidazione rispettosa del principio di uguaglianza, di ragionevolezza e di adeguatezza e, dall’altro, fa dipendere questa limitazione in punto di quantum da un elemento estraneo al rapporto di lavoro, il limite dimensionale costituito dal numero degli occupati, che nell’attuale contesto socio economico risulta anacronistico e non capace di rispecchiare di per sé la concreta forza economica del datore di lavoro».

Qual è la Vostra opinione, prima di tutto, a proposito della «esiguità dell’intervallo tra l’importo minimo e quello massimo dell’indennità» (par. 2.1)?

S. Varva. Trovo convincente l’argomento della forbice ridotta: si tratta poco più di un indennizzo in misura fissa. Meno solido quello dell’incostituzionalità del dimezzamento del numero di indennità: una scelta legislativa certo criticabile e controvertibile sul piano della politica del diritto, ma che non pare viziata da illegittimità costituzionale.

M. Marazza. L’intervallo tra importo minimo e massimo dell’indennità è, oggettivamente, molto limitato. È evidente, nella valutazione dell’equilibrio complessivo della norma, che pesava molto l’assenza del meccanismo correttivo contemplato dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966. Francamente su questo punto non mi sorprende che l’ordinanza di remissione né, soprattutto, l’esito della Corte costituzionale. Mi è invece da subito apparsa sbagliata la questione sollevata dal Tribunale di Livorno con riferimento al dimezzamento dell’indennità.

V. A. Poso. E con riferimento, invece, al «criterio (unico ed anacronistico) del numero degli occupati» (par.2.2)?

Qui vengono rappresentate dal Tribunale di Livorno (che in alcuni punti richiama anche l’ordinanza del Tribunale di Roma del 2021) varie situazioni che depongono a favore di una corretta individuazione dei confini della piccola impresa: la rilevanza, secondo le recenti indagini Istat, delle imprese minori, con dipendenti sino al numero di nove, rispetto alle grandi imprese; il preminente impatto della tecnologia; la nozione europea di piccola impresa, con i criteri individuati dalla Raccomandazione della Commissione UE del 6 maggio 2023; i parametri solo economici utilizzati dal diritto fallimentare sin dalla riforma del D. Lgs. n. 5 del 2006.

E la situazione concreta della società convenuta viene così descritta, in base alle allegazioni di causa:

«la società resistente datrice di lavoro è una società di capitali attiva sin dal 1991, dunque una realtà assolutamente stabile nel tempo, con un capitale sociale pari a euro 590.000 e con un importante fatturato (per l’anno 2022 circa 3.931.947,00 di euro e per l’anno 2023 circa 4.730.253,00 di euro), si occupa di manutenzione ordinaria e straordinaria di macchine ed apparecchi per il trattamento della carta nei centri di elaborazione dati e nell’industria, mentre ha avuto alle proprie dipendenze al massimo 14 lavoratori».

M. Marazza. Come già detto, il criterio del numero degli occupati, per quanto ad oggi non possa essere considerato pienamente soddisfacente, è pur sempre frutto di una scelta legislativa razionale e pratica che non mi sembra presenti palesi profili di incostituzionalità.

Mi permetto di segnalare, ancora una volta, che la funzionalità di criteri alternativi deve essere beve verificata in concreto giacché occorre bene immaginare cosa accadrebbe nel processo del lavoro se nelle cause di licenziamento fosse necessario accertare parametri dell’andamento economico dell’impresa. Ciò nella ferma consapevolezza che una totale assenza di distinzione tra tipologie di impresa, e quindi la predisposizione di un regime sanzionatorio privo di differenziazioni conseguenti alla dimensione del datore di lavoro, potrebbe essere tacciata a sua volta di irragionevolezza per non adeguata tutela del contenuto essenziale della libertà economica.

Pensare che una piccola impresa possa essere sanzionata con la reintegra o con una tutela indennitaria troppo alta, perché non sostenibile senza mettere a repentaglio la continuità economica del datore di lavoro, a mio avviso può porre un problema di violazione degli art. 41 Cost e 16 CDFUE. Non dimentichiamo che qui stiamo parlando anche di imprese con 3 dipendenti che, magari, non producono utili.

S. Varva. Ammesso che questo criterio abbia mai avuto un qualche senso… ad ogni modo è un parametro rozzo e certamente inidoneo a porre un discrimine tra imprese medio-grandi e realtà minori. Il criterio è peraltro solo apparentemente semplice: basta rileggere le rassegne giurisprudenziali in tema di computo corretto del numero dei dipendenti. Mi permetto di aggiungere che, anche affiancando altri criteri, resta critica l’idea di porre una cesura netta di disciplina tra due imprese che si differenziano per uno o due lavoratori (o per qualche migliaio di euro di fatturato…).

V. A. Poso. Per quanto riguarda la rilevanza della q. l. c., il giudice rimettente ha spiegato, in maniera compiuta e autosufficiente (v., tra le tante, Corte Cost. n. 137 del 2 luglio 2021), le ragioni che giustificano l’applicazione della norma censurata, risultando acclarata la pregiudizialità della q. l. c. sollevata per la definizione del processo principale (tra le tante, v. Corte Cost., ordinanza, n. 156 del 20 giugno 2022; sentenza n. 15 del 9 febbraio 2021).

Ritenete anche Voi soddisfatto il requisito della rilevanza?

S. Varva. Direi proprio di sì.

M. Marazza. Qualche dubbio a me resta. Ad esempio, ricordo, sulla base dell’orientamento di legittimità già richiamato sopra, con riferimento alla domanda n. 14, la possibilità di ricondurre il licenziamento per giusta causa privo di una contestazione disciplinare alle ipotesi di nullità.

V. A. Poso. Per altro verso, il giudice rimettente ha escluso la possibilità di ricorrere all’interpretazione adeguatrice, essendo univoco il testo ella norma censurata, rendendosi necessario l’intervento della Corte Costituzionale.

Su questo specifico punto, qual è la Vostra posizione?

M. Marazza. Sotto tale profilo, come anche prima già evidenziato, ritengo che non vi sia alcuno spazio per un’interpretazione adeguatrice stante il dato letterale della norma. Anzi, ribadisco, dobbiamo tutto fare uno sforzo per limitare questo tipo di interpretazioni e, al tempo stesso, di aumentare il coinvolgimento della Corte costituzionale.

S. Varva. Il testo della norma è chiaro e inequivocabile: non c’è spazio per una lettura costituzionalmente orientata ad opera del giudice ordinario.

V. A. Poso. La Corte Costituzionale ha fatto propri tutti gli argomenti proposti dal giudice rimettente sostenuti, in adesione, dall’Associazione “Comma2 – Lavoro è dignità” intervenuta in giudizio in qualità di amicus curiae, sviluppando la posizione già espressa dalla precedente sentenza-monito n. 183/2022.

È stata, invece, disattesa la posizione espressa dall’Avvocatura generale dello Stato che, dopo aver ribadito la discrezionalità del legislatore, ha affermato che, anche ove si dovesse ritenere fondata la q. l. c. sollevata, «la presenza di diverse possibili opzioni normative non consentirebbe alla stessa di colmare il vuoto normativo determinato da una eventuale pronuncia di illegittimità» costituzionale; sotto altro aspetto, proprio alla luce di quanto ritenuto dalla precedente sentenza, ha evidenziato che «la materia di cui si discute, “frutto di interventi normativi stratificati, non può che essere rivista in termini complessivi, che investano sia i criteri distintivi tra i regimi applicabili ai diversi datori di lavoro, sia la funzione dissuasiva dei rimedi previsti per le disparate fattispecie”». Mentre l’inerzia del legislatore – di fatto ammessa – si sarebbe protratta, pur in assenza di iniziative legislative, in conseguenza dell’iniziativa referendaria che, in caso di esito positivo del voto, avrebbe portato all’abrogazione dell’intero testo del d. lgs. n. 23 del 2025.

Vi chiedo, innanzitutto, una prima valutazione su questo aspetto, in considerazione dell’intervento demolitorio ritenuto possibile, ora, dalla Corte Costituzionale, attesa la protratta inerzia del legislatore.

S. Varva. La difficoltà di intervenire senza invadere le prerogative del legislatore era chiara alla Consulta ed è stata infatti espressa nella pronuncia del 2022; tanto che l’Avvocatura ha ripreso testualmente gli argomenti. Che il legislatore non sia intervenuto in attesa del risultato referendario è però una tesi davvero poco convincente: non vi è alcun obbligo di attesa per il Parlamento e la scelta di non accogliere le sollecitazioni della Consulta si è stata pienamente libera e discrezionale.

M. Marazza. Francamente, soprattutto alla luce della sentenza della Corte, le preoccupazioni dell’Avvocatura generale dello Stato mi sembrano eccessive e non del tutto convincenti. Non posso però fare a meno di segnalare che con questa pronuncia, per i tanti che ormai ricadono nel campo di applicazione del Jobs act, la sanzione economica è quantificata dal giudice tra un minimo di 3 ed un massimo di 18 mensilità.

Se, però, il lavoratore è assunto prima del 7 marzo 2015, e quindi trova applicazione la previgente normativa che il Jobs act voleva rendere meno onerosa e meno esposta al rischio di un eccessivo soggettivismo giudiziale, la legge n. 604 del 1966 fissa l’indennizzo massimo in 6 mensilità. Con la possibilità, quando il licenziamento è intimato da piccole imprese con maggiore consistenza occupazionale, di arrivare fino a 10 mensilità (solo in caso di lavoratore con anzianità maggiore di 10 anni) o fino 14 mensilità (solo in caso di lavoratore con anzianità superiore a 20 anni).

In sostanza, la normativa applicabile a partire dal 2015, che nelle piccole imprese per i nuovi assunti voleva ridurre l’indennizzo previsto dal legislatore negli anni sessanta, e soprattutto contenere la discrezionalità del Giudici, oggi sanziona il licenziamento illegittimo con un risarcimento che, per un verso, è più consistente (18 vs 6 mensilità, maggiorabili a 14 solo per i lavoratori con venti anni di servizio) e, per l’altro, anche maggiormente rimesso alla discrezionalità giudiziale (giacché la quantificazione di 18 mensilità potrebbe essere disposta dal giudice anche per un neo assunto, prescindendo dall’esistenza di un parametro vincolante dettato dalla anzianità di servizio del lavoratore). Questo, tuttavia, è solo l’ultimo di una serie di paradossi normativi venutisi a creare proprio a seguito delle sentenze della Corte costituzionale e, proprio per queste ragioni, come ho avuto modo di scrivere in più occasioni, ritengo essenziale un intervento da parte del legislatore.

V. A. Poso. Nella ricostruzione della giurisprudenza costituzionale ( punto n. 2.1. del Considerato in diritto), la Consulta ritorna sulla preminenza della tutela reintegratoria, per i licenziamenti illegittimi intimati in presenza dei requisiti occupazionali delle imprese maggiori, via via ridotta e applicata a ipotesi tassative a seguito dell’intervento, prima, dell’art. 1, comma 42, l. n. 92(2012 e, dopo, del d. lgs. n. 23 del 2015, assumendo, così, una portata generale la tutela indennitaria-monetaria. Per i datori di lavoro sottosoglia la Corte Costituzionale ribadisce la legittimità della scelta, discrezionale, del legislatore di escludere la tutela reintegratoria in considerazione della natura fiduciaria del rapporto di lavoro del rapporto di lavoro nelle organizzazioni minori e della necessità di evitare le tensioni conseguenti all’esecuzione di un ordine di reintegrazione e per non gravarle di oneri eccessivi(punto 2.1, 3° e 4° cpv del Considerato in diritto).

Vi chiedo, innanzitutto, di esprimere la Vostra opinione sulla esclusione, anche oggi ribadita dalla Corte Costituzionale, di tutela reintegratoria quale unico paradigma di tutela possibile per i licenziamenti illegittimi.

M. Marazza. La reintegrazione non può essere considerata l’unico rimedio conforme a Costituzione, come peraltro chiarito in più occasioni dalla stessa Consulta. A mio modo di vedere occorre concentrarsi sul risultato assicurato dal rimedio (una tutela adeguata ed effettiva) e non sulla tipologia del rimedio stesso.

S. Varva. Sostenere che l’unico rimedio costituzionalmente legittimo sarebbe quello della reintegrazione è contrario a tutta la giurisprudenza della Corte costituzionale. Una novità degli ultimi anni, già ricordata (e in parte criticata) sopra, è quella di aver fondato la valutazione della costituzionalità dell’impianto rimediale sui parametri indicati nell’art. 24 CSE (come interpretati dal Comitato). In particolare: l’adeguatezza del ristoro al pregiudizio concretamente subito dal lavoratore e l’idoneità a dissuadere datore di lavoro dal licenziare ingiustificatamente.

In definitiva: non per forza tutela reale, ma necessariamente tutela di una qualche consistenza (e non lo è certo quella che pone un tetto massimo di sei mensilità).

V. A. Poso. E con riferimento specifico ai datori di lavoro sottosoglia ritenete giustificata la scelta legislativa della tutela meramente risarcitoria-indennitaria?

S. Varva. In altra sede ho proposto di rimuovere, de iure condendo, la disciplina ad hoc per le realtà ritenute “piccole” e di ammettere che il giudice (in casi qualificati da specifiche peculiarità) possa ordinare la reintegrazione anche nei contesti produttivi minori. Non vuole essere una provocazione, ma una soluzione per semplificare il quadro normativo. Porre al centro l’obiettivo di dissuadere la parte datoriale dall’esercitare in modo gravemente illegittimo il potere di recesso: l’imprenditore deve sapere che vi è il rischio della condanna alla reintegrazione dinanzi a un esercizio in totale spregio delle regole dell’ordinamento (un licenziamento disciplinare motivato genericamente e senza contestazione, un licenziamento economico con immediata sostituzione con un omologo meno costoso). Mi pare che in passato abbiano ventilato analoghe possibilità in questa direzione sia Giorgio Ghezzi sia Mario Napoli.

M. Marazza. È una valutazione del legislatore che condivido pienamente. Anzi, anche a prescindere dai dubbi di costituzionalità di cui dicevo sopra, troverei incomprensibile il contrario.

V. A. Poso. Il riferimento d’obbligo è poi alla sentenza costituzionale n. 194/2018 che ancora la tutela monetaria, ritenuta compatibile con la Carta, ai canoni di effettività e adeguatezza, nel rispetto del principio di ragionevolezza e nella considerazione che il licenziamento illegittimo è pur sempre un atto illecito, sebbene sia idoneo ad estinguere il rapporto di lavoro (punto 2.1., 4° cpv del Considerato in diritto). Principi ancora una volta ribaditi dalla Corte costituzionale che afferma che il bilanciamento dei valori sottesi agli artt.4 e 41, Cost. è sottratto alla discrezionalità del legislatore, rendendosi necessaria una personalizzazione del danno subito dal lavoratore, così escludendo una misura risarcitoria uniforme che risulterebbe lesiva del principio di eguaglianza (punto 2.1, 5° cpv del Considerato in diritto).

È sempre dalla sentenza n. 194 del 2018, imprescindibile per la nostra materia, che muove ogni discorso per attribuire inevitabilmente al giudice il potere, discrezionale, entro limiti definiti, di realizzare una tutela effettiva e adeguata.

M. Marazza. La sentenza n. 194/2018 è fondamentale per le ragioni che hai bene sintetizzato e trovo convincente, oltre che la soluzione finale prescelta dalla Corte, anche l’apparato argomentativo a sostegno. Restano, però, due punti critici sui quali vale la pena non fare assopire il dibattito.

Il primo è che sarebbe stato di grande supporto per il valore costituzionale della prevedibilità un richiamo, analitico e profondo, alle corrette modalità di applicazione giudiziale dei criteri di quantificazione dell’indennizzo. Una sorta di guida per contenere il rischio di un eccessivo soggettivismo giudiziale visto, tra l’altro, che proprio questo era l’obiettivo del legislatore del 2015. Il secondo punto di attenzione è che, come ben noto, in quella sentenza la Corte non ha esitato ad evidenziare che, travolto il criterio della quantificazione del risarcimento meccanicamente quantificato sulla base del solo parametro dell’anzianità, i Giudici avrebbero dovuto operare applicando i criteri desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti.

Nulla da dire.

Ma quando la Corte si è posa il problema di valutare l’incostituzionalità dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 nella parte in cui affidava al giudice il potere di scegliere tra reintegrazione e indennizzo in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo viziato il ragionamento è stato completamente diverso. In quella occasione, infatti, non c’è stato alcuno sforzo di ricercare nel sistema criteri in grado di contenere l’imprevedibilità di quella disposizione. E ciò, come ho avuto modo di rappresentare in qualche scritto, sembra dipendere dalla non corretta percezione della dimensione universalistica del principio di prevedibilità.

S. Varva. Una pronuncia decisamente innovativa e ricca di spunti. Non mi convince però la sovrapposizione tra illegittimità e illiceità del licenziamento. Parimenti, non trovo convincente il richiamo alla controversa nozione di licenziamento quale extrema ratio: in particolare la Consulta precisa come «il licenziamento rappresenta pur sempre una extrema ratio e non il frutto di un insindacabile arbitrio». D’accordo sulla seconda parte dell’affermazione; ma è discutibile e controverso che il licenziamento sia da considerarsi misura ultima e non una delle possibili opzioni organizzative idonea a configurare un legittimo motivo (oggettivo) di recesso.

V. A. Poso. Sulla violazione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo comma, Cost. ( già evidenziati nella precedente pronuncia n. 183/2022) e sulle ragioni che hanno portato il Tribunale di Livorno a denunciare l’esiguità dell’intervallo tra l’importo minimo e l’importo massimo dell’indennità risarcitoria e l’inadeguatezza del riferimento al solo dato numerico dell’impresa, mi sembra che la Corte Costituzionale, ora, non aggiunga altro (punto n. 2.2.1 e punto n. 2.2.2, 1° e 2° cpv, del Considerato in diritto), ritenendo rilevante la protratta inerzia del legislatore (nonostante il monito espresso nella precedente sentenza). Viene ripresa dall’ordinanza del giudice rimettente anche la nozione della piccola impresa in ambito europeo e italiano, oltre ai rilevamenti Istat della sua rilevanza in ambito nazionale.

Avete osservazioni in merito?

S. Varva. Non mi pare che questo argomento possa costituire un elemento decisivo, sul piano giuridico, ai fini della dichiarazione di incostituzionalità: la Corte, su sollecitazione del Tribunale di Livorno, ha probabilmente colto l’occasione per porre l’accento sull’effettiva ricaduta reale della questione giuridica.

M. Marazza. Non ho particolari osservazioni. Sul punto, non mi sembra che la Corte costituzionale abbia aggiunto nuove considerazioni rispetto a quanto già rilevato nella precedente sentenza n. 183/2022.

V. A. Poso. Riconosciuto, in base all’ordinanza del giudice rimettente, che «L’obiettivo, in sostanza, è quello di eliminare la rigidità e la tendenziale uniformità nella determinazione dell’indennità risarcitoria, già dimezzata rispetto a quella ordinariamente prevista, quale che sia il vizio che affligge il licenziamento» ( punto n. 2.2.2, 4° cpv, ultimo periodo, del Considerato in diritto), la Corte Costituzionale esclude che quello ad essa richiesto sia un intervento altamente manipolativo, in considerazione del fatto che la questione sottoposta al suo esame tende solo ad eliminare la significativa delimitazione dell’indennità risarcitoria, così arrivando, anche per il tempo trascorso dalla sentenza monito del 2022, a pronunciarsi per l’incostituzionalità (punto n. 2.2.3. del Considerato in diritto).

Mi sembra difficile, però, escludere la natura manipolativa dell’intervento costituzionale.

Qual è la Vostra opinione in proposito?

M. Marazza. La sentenza dichiara l’incostituzionalità di una parte dell’art. 9 del d.lgs 23/2015 e nel fare ciò, chiaramente, ne ridefinisce la portata. A differenza di quanto accaduto nel 2022 in questo caso la Corte, senza porsi il problema di riscrivere il criterio soglia sovrapponendosi a scelte che devono essere demandate al legislatore, ha semplicemente ritenuto possibile operare in questo modo perché la questione era delimitata al tema della adeguatezza del limite massimo dell’indennità. Mi sembra, per rispondere alla tua domanda, che in effetti non si possa considerare questo intervento come “altamente manipolativo”.

S. Varva. Non sono un costituzionalista, e me la cavo con una battuta: ho l’impressione che tutte le pronunce di incostituzionalità presentino ineluttabilmente un certo gradiente di “manipolatività” del sistema (e a volte lo hanno anche quelle di non accoglimento).

V. A. Poso. La pronuncia di incostituzionalità non riguarda anche il dimezzamento dell’indennità risarcitoria stabilita per i datori di lavoro di maggiori dimensioni – come richiesto dal Tribunale di Livorno – ma solo il tetto massimo di sei mensilità individuato dalla norma censurata. Per la Corte Costituzionale, infatti, l’ampio divario tra il limite minimo e quello massimo consente di mantenere l’equilibrato componimento dei diversi interessi in gioco ( sentenza n. 150 del 2020), «inerenti, da un lato, alla tutela del lavoratore contro i licenziamenti ingiustificati, dall’altro, all’esigenza di non gravare di costi eccessivi i piccoli datori di lavoro» ( punto n. 2.2.3., 2° cpv, del Considerato in diritto). Questa affermazione è poi completata da altre considerazioni svolte nei cpv successivi.

Aggiunge,la Corte:« Tale ristoro può essere delimitato, ma non sacrificato neppure in nome dell’esigenza di prevedibilità e di contenimento dei costi, al cospetto di un licenziamento illegittimo che l’ordinamento, anche nel peculiare contesto delle piccole realtà organizzative, qualifica comunque come illecito(sentenza n. 150 del 2020)»( punto n. 2.2.3., 4° cpv, ultimo periodo).

Considerate soddisfacente questa soluzione, indubbiante compromissoria, individuata dalla Consulta, al pari delle ragioni che la sostengono?

S. Varva. Mi pare una soluzione più compromissoria che soddisfacente: ma dalla Consulta non sarebbe stato giusto attendersi di più. Come ho già detto, qualsiasi criterio si deciderà di utilizzare per distinguere il “piccolo” dal “non piccolo” avrà come conseguenza quello di porre un confine netto e, in qualche modo, arbitrario. È la medesima C.cost. n.183/2022 a sottolineare come «al contenuto numero di occupati possono fare riscontro cospicui investimenti in capitali e un consistente volume di affari». Perché invece non eliminare la disciplina speciale per le piccole realtà, lasciando al prudente apprezzamento del giudice la possibilità di calibrare l’indennità alla luce del caso concreto e di optare, in casi qualificati e gravi, anche per la tutela reale? Basterebbe insistere sulla necessità di motivare la scelta giudiziale in modo preciso e circostanziato.

M. Marazza. Non condivido affatto l’idea di Simone Varva di eliminare la disciplina specifica per le piccole imprese e di affidare al giudice la calibrazione dell’indennità. Sarebbe un’opzione destinata ad incrementare l’imprevedibilità del sistema. Mi sembra che anche per Corte costituzionale questo sia un punto fermo e me ne rallegro. Così come trovo del tutto condivisibile il fatto che la Corte ha preservato il criterio di dimezzamento dell’indennità, che risponde all’esigenza di calibrare il bilanciamento tra diritti fondamentali e libertà economiche. Una soluzione a mio avviso soddisfacente, da leggere unitamente alla previsione che ora consente di raggiungere il parametro delle 18 mensilità a prescindere dai vincoli occupazionali e di anzianità che richiede l’art. 8 della legge 604 per superare la soglia di 6 mensilità.

V. A. Poso. A questo punto il giudice del merito resta unico arbitro nella determinazione dell’indennità risarcitoria, nei limiti delineati dalla Corte Costituzionale, utilizzando, in concreto, quali criteri applicativi?

M. Marazza. I criteri sono quelli previsti dalla legge e su questo non ci sono dubbi. Sono quelli che la Corte costituzionale con la sentenza n. 194 del 2028 ha definito come “desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti”. Si tratta di applicare i parametri dell’art. 8 della legge n. 604 del 1966 ma, trattandosi di piccole imprese, direi anche quelli dell’art. 30 della legge n. 183 del 2010 che richiamano l’interprete all’applicazione di parametri essenziali quali “le condizioni dell’attività esercitata dal datore di lavoro” e “la situazione del mercato locale”. Più di ogni cosa è, però, fondamentale richiamare i Giudici all’obbligo di motivare adeguatamente le modalità di utilizzo di questi criteri in modo da giustificare la liquidazione in maniera non arbitraria. Ma anche per consentire alla giurisprudenza di svolgere quel fondamentale compito di specificazione delle norme elastiche che serve, come bene chiarito dalla Corte costituzionale, per renderle prevedibili per i consociati (C.cost. n.110/2023).

S. Varva. Nulla da aggiungere su quanto condivisibilmente detto da Marco Marazza, se non che il criterio delle “condizioni delle parti” si presta certamente ad interpretazioni elastiche; e il comportamento delle parti dovrebbe essere valorizzato: soprattutto dinanzi a una riforma, quella del 2015, che contemplava tra le sue finalità quella della deflazione del contenzioso e della promozione della conciliazione.

V. A. Poso. Da ultimo la Corte Costituzionale esprime «l’auspicio che il legislatore intervenga sul profilo inciso dalla presente pronuncia, nel rispetto del principio, qui affermato, secondo cui il criterio del numero dei dipendenti non può costituire l’esclusivo indice rivelatore della forza economica del datore di lavoro e quindi della sostenibilità dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi, dovendosi considerare anche altri fattori altrettanto significativi, quali possono essere il fatturato o il totale di bilancio, da tempo indicati come necessari elementi integrativi dalla legislazione europea e anche nazionale, richiamata in precedenza (punto 2.2.2.)» ( punto n. 2.2.3., 6° cpv).

È una apertura, nel rispetto delle prerogative del legislatore, condivisibile, a mio avviso.

Ma quale potrebbe essere, secondo Voi, il perimetro di questo auspicato intervento?

S. Varva. Come già detto, ho in altra sede proposto la soluzione radicale della rimozione della disciplina speciale per le realtà minori, escludendo soltanto i piccoli imprenditori: ipotesi certo non esclusa da C.cost. n. 183/2022. Ragionando invece sui criteri diversi o aggiuntivi rispetto a quello del numero dei dipendenti, più che porsi questioni specifiche sulla bontà o meno di parametri quali il fatturato, i ricavi, il bilancio, ritengo sarebbe ragionevole adottare formule elastiche e idonee ad essere integrate nel prudente e motivato giudizio dell’interprete.

M. Marazza. La questione è oggettivamente molto complessa e in occasione dei lavori del Gruppo Frecciarossa, alla fine, abbiamo ritenuto di non intervenire in modo significativo. Dei contenuti della nostra proposta, ed anche di alcune soluzioni tecniche discusse. ho già detto. Personalmente ritengo che il fatturato, di per sé considerato, sia un parametro del tutto inadeguato. Semmai occorrerebbe ragionare sul rapporto costi/ricavi, ma è evidente la complessità di questo approccio perché si finisce per complicare non poco il processo e per rendere incerti i suoi esiti. Quello che posso aggiungere, ora, è che nella nostra proposta ci siamo anche posti il problema dei criteri di quantificazione dell’indennizzo e, in linea con le previsioni dell’art. 10, comma 3, secondo periodo, della legge n. 183/2010, ampliandone la portata, abbiamo chiarito che il giudice, in tutte le ipotesi di quantificazione dell’indennizzo da licenziamento illegittimo in assenza di reintegrazione, nel valutare le condizioni delle parti deve tenere “conto anche della consistenza e dell’andamento economico del datore di lavoro”.

V. A. Poso. La Corte Costituzionale non prende in considerazione i limiti risarcitori, anch’essi ristretti, stabiliti dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966 (oggetto, proprio con riferimento al limite massimo, del recente referendum abrogativo). Non so se fosse ipotizzabile il sollevamento d’ufficio di una q. l. c. su questo punto).Certo è che resta un vulnus incolmabile tra la vecchia e la nuova disciplina dei licenziamenti, in ragione della data di assunzione dei lavoratori, 7 marzo 2015 (considerata indenne da censure in sede costituzionale), dovendosi considerare, paradossalmente, che per i nuovi assunti dai datori di lavoro minori la disciplina sanzionatoria dei licenziamenti illegittimi è assai più favorevole. Come se ne esce?