Era di maggio. Lo “Statuto dei diritti dei lavoratori” compie cinquant’anni. Quasi un racconto.

di Vincenzo Antonio Poso

Sommario: 1. 20 giugno 1969: la decisione del governo è presa! – 2. Il contributo di Giuseppe Di Vittorio e della “sua” CGIL – 3. La svolta con i governi di centrosinistra – 4. L’iter parlamentare per l’approvazione della legge n. 300/1970 e il dibattito dottrinale e sindacale – 5. Cosa resta, oggi, dello “Statuto”.

Allegati:

1.CGLI Documentario sullo Statuto dei Lavoratori a 46 anni dall'approvazione

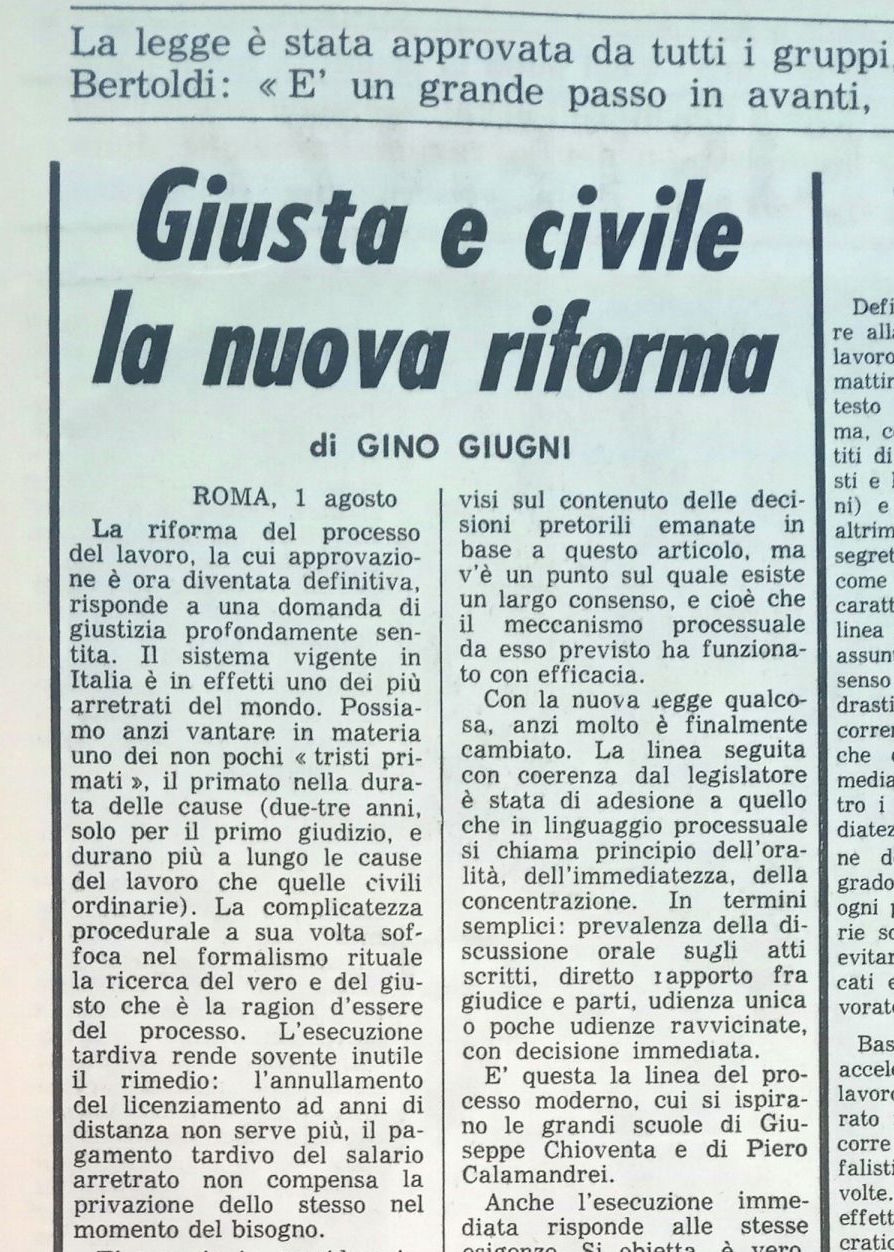

2.Intervista a Gino Giugni pubblicata sull’Avanti! del 24 giugno 1970

3.estratto della Gazzetta Ufficiale storica nella quale fu pubblicata la legge n. 300/70

4. G. Di Vittorio, Lo Statuto dei diritti dei cittadini lavoratori, in Lavoro, 25.10.1952,

1. 20 giugno 1969: la decisione del governo è presa!

<< Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, Sen. Brodolini, uno schema di disegno di legge recante norme sulla tutela della libertà, sicurezza e dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Il provvedimento, nel titolo primo, sancisce la piena libertà dei lavoratori di manifestare il proprio pensiero e disciplina talune pratiche aziendali che possono risolversi in una limitazione della libertà e della dignità del lavoratore: le ispezioni personali del lavoratore, l’uso di certi tipi di controllo, quali l’affidamento della vigilanza a guardie giurate e i circuiti televisivi, i controlli medici sulle assenze per malattia e le sanzioni disciplinari. Nel titolo secondo, riguardante la garanzia delle libertà sindacali, viene sancita la nullità di qualsiasi atto o patto diretto sia a subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non ad un sindacato, sia a licenziare il lavoratore per motivi sindacali o per aver partecipato a scioperi. Viene vietata la concessione di trattamenti economici di favore aventi carattere discriminatorio. Il provvedimento colpisce inoltre le discriminazioni per motivi sindacali, politici o religiosi, garantendo, mediante un adeguato sistema sanzionatorio, la riassunzione, in caso di licenziamento. Con il titolo terzo viene promossa l’attività del sindacato nell’impresa, conferendo alle associazioni sindacali aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché alle associazioni sindacali o provinciali di lavoro applicate nell’impresa, la libertà di costituire rappresentanze sindacali aziendali. A tutela dei dirigenti di questa rappresentanza sono riconosciuti garanzie e diritti particolari. Alle rappresentanze sindacali aziendali sono assicurati il diritto di affissione, il diritto di riscuotere contributi sindacali, la possibilità di usufruire di locali messi a disposizione dal datore di lavoro. Particolare disciplina viene data al diritto di assemblea ed al potere di indire referendum fra i lavoratori. Nel titolo quarto sono previste procedure per la repressione della condotta antisindacale. Il titolo quinto, infine, sanziona penalmente l’inosservanza di talune disposizioni poste a garanzia della personalità del lavoratore>> (1).

Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 1969 pone le fondamenta di quella che sarà la Legge 20 maggio 1970, n. 300, voluta dal Governo di centrosinistra presieduto da Mariano Rumor e dal suo Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, Giacomo Brodolini, già Vice Segretario nazionale della Cgil, un socialista riformista a vocazione interna, formatosi nel Partito d’Azione, in sintonia con Riccardo Lombardi e Antonio Giolitti, che aveva chiamato come Capo del suo Ufficio Legislativo Gino Giugni,un giovane Professore di diritto del lavoro, socialista a vocazione internazionale, con il compito specifico di predisporre il testo non di una comune legge ordinaria, ma di una “Carta” dei diritti dei lavoratori, quale è diventato lo “Statuto”, approvato sotto il dicastero di Carlo Donat-Cattin (nel frattempo succeduto al Ministro Brodolini, prematuramente scomparso),democristiano e leader della sinistra sociale di Forze Nuove, che amava definirsi Ministro non del lavoro, ma dei lavoratori.

La storia è fatta anche dalle vicende personali e politiche dei suoi protagonisti.

Giacomo Brodolini la notte di Capodanno del 1968 la trascorse nell’azienda tipografica romana Apollon, occupata dagli operai per scongiurare la sua chiusura; in quella occasione si era dichiarato “da una sola parte, dalla parte dei lavoratori”. Qualche giorno dopo, il 4 gennaio 1969, Brodolini si recò ad Avola per commemorare Giuseppe Scibilia e Angelo Sigona, i due braccianti uccisi il 2 dicembre 1968 negli scontri con le forze dell’ordine nel corso di una manifestazione per ottenere l’eliminazione delle gabbie salariali e del caporalato e l’istituzione di una Commissione sindacale per il controllo del collocamento della manodopera (non a caso lo “Statuto” si occuperà anche di questi temi).

In quella occasione il Ministro Brodolini lanciò la proposta di uno “Statuto dei diritti dei lavoratori”, in un discorso al Municipio di Avola che rimarrà scolpito nella storia del nostro paese (2).

Brodolini morirà a Zurigo, l’11 luglio 1969, poco dopo quello storico CdM, alla fine di una lunga malattia che aveva tenuto nascosta, per non compromettere il suo progetto riformatore.

2. Il contributo di Giuseppe Di Vittorio e della “sua” CGIL.

Con queste parole Gino Giugni ha ricordato la sua esperienza ministeriale:<<Fu un momento eccezionale, forse l'unico nella storia del diritto in Italia: era la prima volta che i giuristi non si limitavano a svolgere il loro ufficio di "segretari del Principe", da tecnici al servizio dell'istituzione, ma riuscivano ad operare come autentici specialisti della razionalizzazione sociale, elaborando una proposta politica del diritto>> (3).

Questa proposta, però, nasce molti anni prima, nel 1952, quando Giuseppe Di Vittorio, al III Congresso di Napoli della CGIL (26 novembre-3 dicembre) propose uno “Statuto dei diritti dei lavoratori”, riassunto nello slogan «La Costituzione nelle fabbriche!», pronunciando, sul punto queste parole: <<Abbiamo il dovere di difendere le libertà democratiche e i diritti sindacali che sono legati alla questione del pane e del lavoro; abbiamo il dovere di difendere i diritti democratici dei cittadini e dei lavoratori italiani, anche all’interno delle fabbriche. In realtà oggi i lavoratori cessano di essere cittadini della Repubblica italiana quando entrano nella fabbrica […] Il lavoratore è un uomo, ha una sua personalità, un suo amor proprio, una sua idea, una sua opinione politica, una sua fede religiosa e vuole che questi suoi diritti vengano rispettati da tutti e in primo luogo dal padrone. È per questo che noi pensiamo che i lavoratori debbono condurre una grande lotta per rivendicare il diritto di essere considerati uomini nella fabbrica e perciò sottoponiamo al congresso un progetto di “Statuto” che intendiamo proporre, non come testo definitivo, alle altre organizzazioni sindacali (perché questa esigenza l’ho sentita esprimere recentemente anche da dirigenti di altre organizzazioni sindacali), per poter discutere con esse ed elaborare un testo definitivo da presentare ai padroni e lottare per ottenerne l’accoglimento e il riconoscimento solenne>> ( 4).

Si trattava di una piattaforma politica, non solo sindacale, per mobilitare l’intero movimento dei lavoratori, come si evince dal testo della risoluzione generale presentata al Congresso dal titolo significativo “Per uno Statuto dei diritti del cittadino – lavoratore nell’azienda”: <<Il III Congresso della Cgil chiama i lavoratori italiani di tutte le professioni a lottare per la più energica difesa dei propri diritti costituzionali che debbono essere riconosciuti ai lavoratori anche nell’ambito delle aziende e degli uffici. Il Congresso decide pertanto di proporre alle altre organizzazioni sindacali un progetto di Statuto dei diritti dei lavoratori nelle aziende, al fine di svolgere l’azione comune e necessaria per ottenerne l’applicazione>> (5).

Questa proposta era stata anticipata da Di Vittorio un mese prima, nel corso dei lavori del Congresso del Sindacato dei Chimici: << I lavoratori sono uomini e liberi cittadini della Repubblica italiana anche nelle fabbriche, anche quando lavorano […]. Nell’ interesse nostro, nell’interesse vostro dei padroni, nell’interesse della patria, rinunciate all’idea di rendere schiavi i lavoratori italiani, di ripristinare il fascismo nelle fabbriche […]. o voglio proporre a questo Congresso una idea che avevo deciso di presentare al prossimo Congresso della Cgil […]. facciamo lo statuto dei diritti dei lavoratori all’interno dell’azienda. Formulato in pochi articoli chiari e precisi, lo statuto può costituire norma generale per i lavoratori e per i padroni all’interno dell’azienda […] >> (6).

E ancora, è sempre Di Vittorio che parla: << La proposta da me annunciata al recente Congresso dei sindacati chimici di precisare in uno Statuto i diritti democratici dei lavoratori all’interno delle aziende - scriverà su «Lavoro» del 25 ottobre 1952 il segretario generale - ha suscitato un enorme interesse fra le masse lavoratrici d’ogni categoria. Il Congresso della Camera del lavoro di Mantova, per esempio, ha chiesto che lo Statuto stesso venga esteso anche alle aziende agricole. E qui è bene precisare che la nostra proposta, quantunque miri soprattutto a risolvere la situazione intollerabile che si è determinata nella maggior parte delle fabbriche, si riferisce, naturalmente, a tutti i settori di lavoro, senza nessuna eccezione […] La Costituzione della Repubblica garantisce a tutti i cittadini, lavoratori compresi, una serie di diritti che nessun padrone ha il potere di sopprimere o di sospendere, nei confronti di lavoratori. Non c’è e non ci può essere nessuna legge la quale stabilisca che i diritti democratici garantiti dalla Costituzione siano validi per i lavoratori soltanto fuori dall’azienda. È vero che le fabbriche sono di proprietà privata (non è qui il caso di discutere questo concetto), ma non per questo i lavoratori divengono anch’essi proprietà privata del padrone all’interno dell’azienda. Il lavoratore, anche sul luogo del lavoro, non diventa una cosa, una macchina acquistata o affittata dal padrone, e di cui questo possa disporre a proprio compiacimento. Anche sul luogo del lavoro, l’operaio conserva intatta la sua dignità umana, con tutti i diritti acquisiti dai cittadini della Repubblica italiana. Se i datori di lavoro avessero tenuto nel dovuto conto questa realtà, chiara e irrevocabile - e agissero in conseguenza - la necessità della mia proposta non sarebbe sorta; non avrebbe dovuto sorgere [...] >> (7).

La proposta della Cgil di Giuseppe Di Vittorio, dai contorni, solo giuridicamente, non ben definiti, deve essere contestualizzata nel periodo di qualche anno successivo alla promulgazione della Costituzione e immediatamente dopo la scissione sindacale.

La Costituzione, fatta di norme di principio prive di un adeguato apparato sanzionatorio, non era sufficiente per realizzare i diritti dei lavoratori. E non aiutava nemmeno il Codice Civile, frutto di una epoca diversa e di una diversa cultura giuridica, non democratica, che non affermava diritti, ma costruiva un tessuto di regole sull’attuazione del rapporto di lavoro, alla stregua di un qualsiasi rapporto obbligatorio, contrattuale, in chiave assolutamente paritaria tra datore di lavoro e prestatore di lavoro

Lo ha scritto, molto bene, in occasione del quarantesimo anniversario, Mario Giovanni Garofalo: << Il testo costituzionale, infatti, pur proclamando importanti princìpi di libertà, non aveva innovato l’assetto giuridico effettivo dei rapporti individuali e collettivi di lavoro in modo tale da costituire una trincea sufficientemente solida per difendere i lavoratori nella difficilissima situazione che si era venuta a creare negli anni 50 del XX secolo. E infatti la regolamentazione giuridica utilizzata da giudici e giuristi era essenzialmente quella del codice civile del 1942 depurata dalla giurisprudenza da ogni riferimento ai sindacati fascisti, e che attribuiva all’imprenditore, tra l’altro e in primo luogo, piena libertà di licenziamento. In questo quadro, la pur generosa lotta portata avanti da alcuni giuristi dell’epoca (Calamandrei, Crisafulli, Natoli) per porre un argine ai poteri imprenditoriali invocando il rispetto del patto costituzionale s’infrangeva contro il muro di gomma di un intero ceto di giuristi che rifiutava di applicare i princìpi costituzionali o affermando la loro non immediata applicabilità in attesa di improbabili leggi attuative ovvero, più spesso, semplicemente ignorandoli nei ragionamenti che portavano alle decisioni concrete>>.

È la tutela nelle fabbriche del lavoratore-cittadino oggetto della proposta della Cgil, bene espressa dalle parole del suo leader Di Vittorio sopra riportate. Al Convegno di Milano del 1954, promosso dalla Società Umanitaria, in quattro, semplici, articoli Giuseppe Di Vittorio presenta lo “Statuto dei diritti, delle libertà e della dignità dei lavoratori nell’azienda”, la prima proposta organica, anche a livello giuridico, seppure a livello embrionale, di quello che poi diverrà lo “Statuto” del 20 maggio 1970 (8).

3. La svolta dei governi di centrosinistra.

Il passaggio dalle politiche fallimentari del centrismo (anche per le diverse proposte di legge sindacale abortite sul nascere) a quella di centrosinistra, con il coinvolgimento del Partito Socialista Italiano (il P.C.I. era vittima dell’ostracismo parlamentare per la sua posizione filosovietica a livello internazionale) rappresenta il punto di svolta che porterà alle importanti riforme in materia di lavoro degli anni ’60.

La politica, però, non era sufficiente; anche e soprattutto il sindacato era chiamato ad una grande prova di responsabilità: gestire il conflitto nelle imprese in una mutata situazione di rapporti con i datori di lavoro e in una dialettica costruttiva con questi. In questa prospettiva si rafforza l’idea che sia la legge, e non la contrattazione collettiva, a porre le basi per realizzare e tutelare i diritti dei lavoratori nel tessuto produttivo, così coltivando la proposta di uno “Statuto dei Lavoratori”, che diventava necessario anche per superare le tensioni create nella seconda metà degli anni ‘60 dai grandi movimenti della contestazione politica e operaia di quello da tutti chiamato “ autunno caldo”.

Queste proposte, sebbene discusse ampiamente a livello sindacale e politico, nell’immediato non ebbero seguito, nonostante l’impegno della Cgil e del suo leader.

Avanti negli anni, dopo le proteste popolari e antifasciste contro il Governo di Fernando Tambroni culminate nei noti fatti di Genova del 30 giugno 1960 (città decorata con la Medaglia d’oro della Resistenza, da cui era partita l’insurrezione del 25 aprile, provocatoriamente scelta dal MSI come sede del suo VI Congresso nazionale) il nostro paese riscontra un miglioramento del quadro generale socio-economico e cambiano anche gli equilibri politici, con la nascita dei governi di centrosinistra a partire dal 1962, prima in maniera timida, poi con un timbro riformista maggiormente riconoscibile. Il 4 dicembre del 1963, in occasione della formazione del suo primo governo il Presidente del Consiglio Aldo Moro (Vice Presidente era Pietro Nenni),nel discorso alle Camere, dichiara il proposito di definire, sentite le organizzazioni sindacali, uno “Statuto dei diritti dei lavoratori” al fine di garantire libertà, dignità e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Prende piede, a livello politico-legislativo, il progetto riformista, quando il 9 gennaio 1963 era stata già approvata la legge n. 7 sul divieto di licenziamento per causa di matrimonio, durante il IV Governo di Amintore Fanfani(Vice Presidente il democristiano Attilio Piccioni) con Ministro del lavoro e della previdenza sociale Virginio Bertinelli del PSDI.

Nel febbraio del 1964 la Segreteria della Cgil con una lettera indirizzata a Pietro Nenni manifesta il proprio giudizio positivo sullo “Statuto” e chiede formalmente che la legge garantisca i diritti costituzionali dei lavoratori, la giusta causa nei licenziamenti e il ruolo delle commissioni interne. Incaricato, insieme a Giuseppe Tamburano, direttamente da Nenni di predisporre tre disegni di legge su commissioni interne, giusta causa e diritti sindacali, Gino Giugni inizia la sua collaborazione con il Governo ed entra a far parte della Commissione nominata dal democristiano Ministro del lavoro e della previdenza sociale Giacinto Bosco per predisporre un progetto di legge sui licenziamenti. Nel secondo Governo Moro (Vice Presidente sempre Pietro Nenni) il nuovo Ministro del lavoro e della previdenza sociale Umberto Delle Fave, democristiano, consegnerà alle organizzazioni sindacali e imprenditoriali un questionario di lavoro sugli stessi temi, che non troverà consenso da parte della CISL, ancorata su una posizione che vedeva nel contratto il loro Statuto.Nel frattempo viene approvata, il 15 luglio 1966, la legge n. 604 sui licenziamenti individuali che prevede la tutela debole, solo risarcitoria, in caso di licenziamento ingiustificato. È il secondo passo legislativo verso lo “Statuto”.

Nel Programma economico nazionale per il quinquennio 1966/1970, approvato con la legge n. 685 del 27 luglio 1967 il governo ribadisce l’impegno per uno Statuto dei lavoratori. Il punto 41 del Programma recita: << Nel campo del lavoro, la definizione di uno statuto dei diritti dei lavoratori - di cui la legge sulla giusta causa già approvata dal Parlamento è la prima realizzazione - introdurrà nell'ordinamento giuridico norme atte a garantire dignità, sicurezza e libertà nei luoghi di lavoro, in conformità alle norme della Costituzione. In particolare, tale statuto dovrà disciplinare giuridicamente i licenziamenti individuali e collettivi e le Commissioni interne, e garantire il libero esercizio dell' attività sindacale nei luoghi di lavoro. Per quanto riguarda i lavoratori italiani all'estero, sarà perseguita ogni opportuna tutela dei loro diritti relativi al rapporto di lavoro e al trattamento previdenziale e sociale, attraverso l'azione comunitaria nello ambito della C.E.E. e con accordi e convenzioni bilaterali con i Paesi interessati>>.

Il ‘68 accese nel paese un clima di mobilitazione collettiva, politica e sindacale, ma anche culturale, che alimentò, rendendolo ancor più fecondo,il dibattito sullo “Statuto”.

4. L’iter parlamentare per l’approvazione della legge n. 300/1970 e il dibattito dottrinale e sindacale.

Come abbiamo già detto, il 20 giugno 1969 il Consiglio dei Ministri approvò il disegno di legge che fu presentato in Senato con il n. 738; il testo base di Brodolini e Giugni fu integrato con alcuni articoli ripresi dalle proposte di legge presentate dai partiti di sinistra all’opposizione, tra i quali l’art. 18 che prevedeva l’obbligo della reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, ma anche il divieto di indagini sulle opinioni dei lavoratori. Anche il PCI e il PSIUP, infatti, presentarono alla Camera due proposte di legge parallele, sulle stesse materie che poi saranno oggetto dello Statuto del 1970 che ponevano l’obiettivo di limitare i poteri imprenditoriali per consentire ai lavoratori di riacquistare la piena condizione di cittadinanza anche all’interno dei luoghi di lavoro, mentre il disegno di legge governativo era tutto proiettato sulla linea promozionale del sindacato.

Lo Statuto fu elaborato sulla base di una Relazione redatta da una Commissione presieduta da Gino Giugni, che era a capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro, composta da alcuni tra i più noti giuslavoristi dell’epoca ( Federico Mancini, Ubaldo Prosperetti, Luciano Spagnuolo Vigorita, Giuseppe Pera, Luciano Ventura, Antonino Freni) e da Giuseppe De Rita e Giuseppe Tamburrano.

Il disegno di legge fu approvato in prima lettura dal Senato l’11 dicembre 1969, con il voto favorevole dei partiti di centrosinistra e del P.L.I. (che non faceva parte della maggioranza parlamentare), mentre, con opposte motivazioni, si astennero il P.C.I., il P.S.I.U.P. e la Sinistra Indipendente, da una parte, e il M.S.I. dall’altra.

Il giorno dopo,12 dicembre, con l’esplosione della bomba alla Banca della Agricoltura a Milano, la strage di Piazza Fontana il paese fu avvolto da una cortina di fumo che segnerà pesantemente gli anni a venire.

Intanto il 21 dicembre 1969 fu raggiunto, con la mediazione del Ministro del lavoro Carlo Donat-Cattin, l’accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo dei metalmeccanici, firmato formalmente l’8 gennaio 1970, così giungendo a compimento la vertenza pilota dell’autunno caldo dei tre mesi precedenti.

Il 14 maggio 1970 la Camera dei Deputati, con 217 voti favorevoli e 125 astenuti, immutate le posizioni politiche espresse nel voto precedente (con l’eccezione di 10 voti contrari) approvò definitivamente la legge nel testo del Senato dopo che, su richiesta del Ministro del lavoro Donat-Cattin, tutti gli emendamenti (tranne quelli del P.L.I.) furono ritirati.

Il dibattito parlamentare fu serrato, ma costruttivo (9). Non potevano, i partiti di sinistra dell’opposizione, non riconoscere l’importanza di alcune norme di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, che rimangono scolpiti nel decalogo dei diritti fondamentali. L’opposizione di sinistra certamente contribuì a migliorare e correggere il testo, anche se poi, al termine del suo iter, decise di astenersi. La motivazione addotta per l’astensione, la mancata adozione di un qualche status a favore dei partiti nel dibattito interno ai luoghi di lavoro, ai più attenti commentatori non è apparsa convincente, mentre si può convenire con le valutazioni di Bruno Trentin secondo il quale lo Statuto dei diritti del lavoro nel 1970 dava corpo alla grande idea di Giuseppe Di Vittorio di vent’anni prima, ma una parte della sinistra, che faceva riferimento al P.C.I. e al P.S.I.U.P., si astenne al momento della sua approvazione, sol perché in quel momento non faceva parte del Governo.

Il 27 maggio 1970 viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 il testo della Legge 20 maggio 1970, n. 300 << Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e delle attività sindacali nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento>>.

Quello in carica è il I Governo di Mariano Rumor, con Vice Presidenti Francesco De Martino e Paolo Emilio Taviani e Ministro del lavoro e della previdenza sociale Carlo Donat-Cattin. Presidente della Repubblica è Giuseppe Saragat.

Dirà Luciano Lama, Segretario Generale della Cgil: << Lo Statuto dei diritti è frutto della politica unitaria e delle lotte sindacali: lo strumento non poteva che essere una legge, ma la matrice che l’ha prodotta e la forza che l’ha voluta è rappresentata dal movimento dei lavoratori e dalla sua azione organizzata>>.

Il fondamento sindacale della legge è riconosciuto da tutti gli studiosi. Per Massimo D’Antona << Lo Statuto è la legge del sindacato in azienda >>. E questo è il giudizio di Umberto Romagnoli, le cui parole richiamano quelle di Giuseppe Di Vittorio:<< Lo statuto regola l’esercizio di diritti che spettano al lavoratore in quanto cittadino e ne sancisce la non espropriabilità anche nel luogo di lavoro. Per questo è la legge delle due cittadinanze. Del sindacato e, al tempo stesso, del lavoratore in quanto cittadino di uno Stato di diritto>>.

Nel contesto dei lavori parlamentari assumono una importanza fondamentale gli studi sull’autonomia sindacale sviluppati soprattutto da Gino Giugni (10), che comunque ha trovato valido supporto e interlocuzione in altri studiosi ( tra questi sicuramente Giuseppe Federico Mancini), privilegiando, sotto molti aspetti la legislazione di sostegno all’azione del sindacato, a tutti i livelli, conservando, comunque, l’impianto originario della libertà anche di organizzazione sindacale disciplinata dall’art. 39 Cost. e privilegiando la presenza del sindacato nei luoghi di lavoro. Significativo, in questo quadro, è l’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori nel testo che sarà approvato: la titolarità dei diritti sindacali spetta alle rappresentanze sindacali aziendali su iniziativa dei lavoratori che facciano riferimento alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e alle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nelle unità produttive.

In questa sede non è possibile dare conto della minuta regolamentazione della legge, se non per brevi cenni, in nota, tenuto conto che le norme sul collocamento sono definitivamente superate (11).

Il giudizio, storico e politico, su questa legge non può che essere positivo (12). Lo dimostrano anche gli studi, non solo meramente rievocativi, dei diversi anniversari che sono stati celebrati (13).

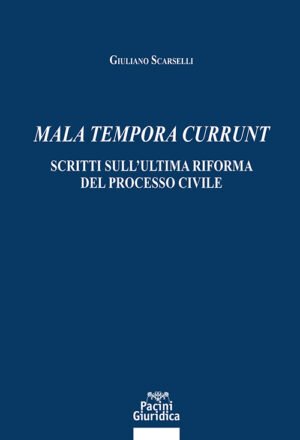

Innanzitutto per la politica di diritto del lavoro realizzata dal Legislatore dell’epoca, che aveva una visione e perseguiva un progetto, anche di attuazione, concreta, dei principi e valori costituzionale (14) Una missione colpevolmente abbandonata negli ultimi venti anni: basti pensare alla normativa frammentata, molto spesso involuta e contraddittoria di tante leggi, davvero “malfatte” che si sono succedute nel tempo, che rispondono (quasi sempre) ad esigenze contingenti e sono comunque prive di una prospettiva sistematica.

Il dibattito dottrinale, talvolta anche aspro, che si è svolto nel periodo immediatamente precedente e successivo dell’approvazione di questa legge non rende pienamente conto anche del suo effettivo valore giuridico, spesso privilegiandosi aspetti di puro formalismo e di tecnica (facilmente superati e superabili), rispetto a quelli contenutistici, comunque prevalenti.

Mi limito, per questo aspetto, alla polemica degli anni ’70, aspra - anche se non ha compromesso, allora, la loro amicizia – innescata da Giuseppe Pera nei confronti della legge “ malfatta” e del suo principale autore, Gino Giugni (15).

La Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, allora diretta da Ugo Natoli (16) si intestava la polemica privilegiando la dottrina<> contrapposta alla dottrina<< sindacale>>, rappresentata soprattutto da Gino Giugni e Federico Mancini, che riteneva necessaria una legislazione promozionale e di sostegno del contropotere sindacale nelle fabbriche (17).

Le contrapposte posizioni, anche dottrinali (con il fuoco incrociato della sinistra ortodossa, della estrema sinistra e dell’ala conservatrice) si resero evidenti anche in occasione delle Giornate di Studio dell’A.I.D.La.S.S. di Perugia del 22 maggio 1970 (18) .

Devo riconoscere che il mio Maestro aveva torto, e credo che nel tempo se ne sia reso conto. E aveva torto anche il mio professore Ugo Natoli, che pure aveva riconosciuto, in gran parte, l’importanza dell’attuazione della Costituzione nella legge che fu approvata. La ragione era dalla parte di Gino Giugni. Anche se nelle discussioni giuridiche, di valutazione squisitamente tecnico-formale delle norme, non vi è ragione o torto, ma solo differenti opinioni. Dico che aveva ragione Gino Giugni perché, a prescindere dal dato formale della legge che lo contiene, lo “Statuto” ha profondamente innovato il diritto del lavoro, anzi ha costituito l’inizio del moderno diritto del lavoro. La cultura giuridica dello “Statuto” si è dimostrata più forte del pregiudizio politico che lo ha avversato, anche in anni più recenti (mi riferisco alle critiche strumentali, non a quelle dirette ad un superamento di alcune regole in ragione del mutato assetto produttivo e socio-economico e delle continue << trasformazioni>> del lavoro) e del mero formalismo con cui è stata affrontata la lettura e l’analisi del testo normativo negli anni’70.

L’ostilità manifestata dalla CISL (che si indebolì soprattutto in ragione delle evoluzioni che si produssero in questa organizzazione sindacale sotto la spinta dei metalmeccanici, categoria a forte vocazione unitaria) è stata nel tempo superata. Una avversione, quella della CISL, che si era manifestata sin dal primo programma organico del centrosinistra e anche con riferimento alla legge del 1966 sui licenziamenti individuali, che fu approvata con l’astensione di 16 deputati democristiani cislini. La CISL era convita che il compito di apprestare tutele a favore dei lavoratori fosse compito del contratto collettivo e non della legge, che finiva per togliere potere al sindacato, sminuendone il ruolo. La parola d’ordine era: << Il nostro Statuto è il contratto!>> (19).

Gino Giugni, che pure era molto vicino alla cultura contrattualistica della CISL, era fermamente convinto del contrario e scriveva: << L’azione del sindacato non si svolge in un vuoto istituzionale ed un accorto uso dell’azione legislativa è reso opportuno vuoi per consolidare le conquiste sindacali, vuoi per rimuovere ostacoli alla realizzazione di esse (20).

5. Cosa resta, oggi, dello “Statuto”.

Facendo mio il giudizio di Maria Vittoria Ballestrero lo “Statuto” è sicuramente una legge longeva, in un contesto di fragilità ed obsolescenza delle leggi sul lavoro, sempre più numerose e sempre meno durevoli nonostante le mutilazioni che ha subito e il superamento di alcune norme, anche per il mutato contesto socio-politico, economico e produttivo:<< In questo diritto del lavoro farraginoso e caotico resiste, rara avis, la legge n. 300/1970, che a cinquant’anni dalla sua emanazione costituisce ancora uno snodo della vicenda del diritto del lavoro del nostro paese; uno snodo dal quale non è consentito prescindere, pure nel susseguirsi di stagioni nelle quali è diventato sempre più difficile parlare il linguaggio della protezione dei lavoratori, dei diritti non negoziabili, delle norme inderogabili, che era appunto il linguaggio dello Statuto>>(21).

Senza la pretesa di formulare giudizi definitivi e non argomentati a sufficienza, in un articolo come questo, possiamo esprimere, in estrema sintesi, queste conclusioni.

Le norme a tutela della libertà e della dignità dei lavoratori e della libertà sindacale che leggiamo nei titoli I e II dello Statuto mantengono viva la loro attualità, pur con le modifiche che ci sono state.

L’art. 28 rappresenta, ancora oggi, un utile strumento per rendere effettiva ( reprimendo le illecite condotte datoriali tese a limitare la libertà e l’attività sindacale e l’esercizio del diritto di sciopero) e non condizionabile l’azione sindacale nei luoghi di lavoro, anche se il procedimento non trova più estesa applicazione. Il giudice interviene dopo il fallimento della mediazione sindacale, non la comprime, anzi valorizza la tutela dei diritti sindacali.

Le critiche all’esercizio dei diritti sindacali di cui al titolo III, pure alla luce delle modifiche avvenute nel tempo, anche per l’intervento dei referendum popolari e della Corte Costituzionale, scontano la mancanza di una legge, organica, sulla rappresentanza sindacale, che oggi sembra inevitabile, no essendo sufficiente il T.U. sulla rappresentanza sindacale adottato il 10 gennaio 2014 con l’Accordo Interconfederale siglato tra CGIL, CISL, UIL e Confindustria.

Il dibattito sulla permanente rilevanza giuridica ed effettività dell’art. 18 per l’obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, sconta le aporie di un dibattito politico, spesso con posizioni strumentali assunte da entrambe le parti in contesa, che, per molti versi, cerca di risolvere il problema dell’occupazione e della flessibilità (rectius precarietà) dei rapporti di lavoro con una normativa di diversa generazione. Che sarà pure possibile (per qualcuno auspicabile), ma che deve tenere conto delle concrete trasformazioni economiche e sociali che le riforme impongono. Prova ne sia il fatto che le modifiche introdotte nel 2012 ( L. 28 giugno 2012, n. 92) e le riforme del 2015 ( D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23) non hanno apportato positivi cambiamenti, perché da un lato hanno complicato il quadro, non solo sanzionatorio, ma anche precettivo delle ipotesi di licenziamento illegittimo, in senso lato(senza dire delle complicazioni del rito dedicato alle cause in materia di licenziamento);mentre dall’atro lato hanno creato evidenti disuguaglianze tra i lavoratori in base al tempo della loro assunzione ( per non dire dei profili di illegittimità già censurati dalla Corte Costituzionale e a livello europeo, proprio in relazione alla tutela crescente che, però, non poteva essere calibrata dal giudice secondo le caratteristiche del caso concreto e la gravità dei fatti, in un’ottica davvero dissuasiva). È vero che le relazioni industriali dalle quali è nato lo “Statuto” non sono più le stesse; da molto tempo il lavoro è frammentato e il sistema produttivo si basa sulle fabbriche diffuse, non più sulle aziende fordiste. Nonostante ciò le norme statutarie, in gran parte, rappresentano uno strumento ancora attutale per la regolamentazione dei rapporti di lavoro.

Riprendendo, ancora una volta, le parole di Mario Giovanni Garofalo possiamo dire che: << Lo Statuto dei lavoratori ha un valore simbolico ben più forte e più ampio di quello che sia il suo pur importantissimo contenuto normativo. Così è stato prima della sua approvazione, quando era la bandiera intorno alla quale si sono radunate grandi masse di lavoratori contro l’assetto di potere esistente nei rapporti di produzione; così ha continuato a essere quando le modificazioni avvenute nei rapporti di forza interni al sistema di produzione hanno consentito agli imprenditori di riconquistare province perdute in precedenti fasi di lotta nel nome della necessità di profonde ristrutturazioni dell’apparato produttivo. E questo valore simbolico è ancora quello che era nella proposta di Di Vittorio, che i rapporti di produzione sono subordinati ai valori costituzionali, che il lavoro non è una merce, che il lavoro deve essere strumento di promozione della persona umana e di partecipazione dei lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del nostro paese>>.

Lo “Statuto” resta un esempio di semplificazione della tecnica normativa e di sinteticità delle disposizioni, come ha riconosciuto Pietro Ichino, che da anni è impegnato su questo fronte, anche nella pregressa esperienza parlamentare, giudizio parimenti condivisibile: << Lo Statuto – che pure nell’immediatezza della sua emanazione venne tacciato di essere una legge malfatta – è stato invece esemplare per semplicità, chiarezza ed aderenza agli equilibri del sistema di relazioni industriali. Subito distribuito in milioni di esemplari in ogni luogo di lavoro, in ogni angolo del Paese, esso in pochi mesi ha saputo cambiare profondamente la cultura del lavoro nel nostro Paese, perché è stato letto e capito direttamente dai milioni dei suoi destinatari, lavoratori e imprenditori, conseguendo uno straordinario grado di effettività. Questi beni inestimabili – semplicità, chiarezza, effettività, aderenza agli equilibri del sistema di relazioni industriali – sono però andati ben presto perduti nella nostra legislazione del lavoro. Nel momento in cui celebriamo i 40 anni di questa legge straordinaria, credo che tutti dobbiamo assumere l’impegno, un impegno possibilmente bipartisan, a recuperare questi beni ed, in particolare, a ristabilire un corretto rapporto tra sistema delle relazioni industriali e legislazione del lavoro. Consapevoli che quando – come oggi diffusamente accade – la legge viene di fatto disapplicata, è la democrazia stessa ad essere messa fuori gioco>> (22).

Verrà un altro maggio per i diritti dei lavoratori? I tempi non sono facili, non solo quelli che stiamo vivendo in questi mesi, condizionati dall’improvvisa, grave, emergenza sanitaria; le situazioni, produttive e del lavoro, profondamente mutate nel tempo, anche per la globalizzazione e la temuta recessione, impongono di declinare i diritti in una forma nuova, per tutte le categorie dei lavoratori (23).

È necessaria una nuova cultura giuridica del lavoro nel nostro paese, senza, però, dimenticare la stagione della legge n. 300 del 20 maggio 1970: la prima <<fabbrica>> dei diritti dei lavoratori e del sindacato.

(1) Il comunicato del CdM del 20 giugno 1969 è tratto dal Fondo Giugni. Archivio della Fondazione Pietro Nenni.

(2) Giacomo Brodolini, Discorso pronunciato al Municipio di Avola il 4 gennaio 1969, in Economia & Lavoro, 1970, n. 5, p. 567 ss. per una raccolta dei suoi principali interventi, v. Giacomo Brodolini, Dalla parte dei lavoratori (a cura di Aldo Forbice), Lerici, Cosenza, 1979.

(3) V., tra i tanti scritti di Gino Giugni: Lo Statuto dei lavoratori vent’anni dopo. Intervento in Lav. Dir., 1990, p. 171 ss.; La memoria di un riformista, Il Mulino, Bologna, 2007; Lavoro legge contratti, Il Mulino, Bologna, 1989; Idee per il lavoro (a cura di Silvana Sciarra), Laterza, Bari, 2020. Per il ruolo del giuslavorista, con particolare riferimento alla Scuola di Bari, v. Roberto Voza, Gino Giugni. Il coraggio dell’innovazione, Radici Future, Bari, 2019.

(4) Il testo integrale della relazione congressuale di Giuseppe Di Vittorio si può leggere in Lavoro, 13 dicembre 1952).

(5) Il testo integrale della risoluzione congressuale si può leggere in Notiziario Cgil, 31 dicembre 1952).

(6) Giuseppe Di Vittorio, in L’Unità, 11 ottobre 1952.

(7) Giuseppe Di Vittorio, in Lavoro, 25 ottobre 1952.

(8) Giuseppe Di Vittorio, Intervento al Convegno nazionale di studio sulle condizioni del lavoratore nell’impresa industriale, promosso dalla Società Umanitaria, tenutosi a Milano il 4, 5 e 6 giugno 1954, Giuffrè, Milano, 1954. Per altri riferimenti v. Lorenzo Gaeta, Storia (illustrata) del diritto del lavoro italiano, Giappichelli, Torino, 2020, spec. p. 115 ss.

(9) Per i lavori preparatori si rinvia ai documenti raccolti dal Senato della Repubblica, Lo Statuto dei lavoratori. Progetti di legge e discussioni parlamentari, Segretariato generale-Servizio Studi-Ufficio documentazione e ricerche, Roma, 1974. Sulla genesi della legge n. 300/1970 v. Emanuele Stolfi, Da una parte sola. Storia politica dello Statuto dei Lavoratori, con prefazione di Gino Giugni, Longanesi, Milano, 1976.

(10) V., quale primo contributo organico, Gino Giugni, Introduzione allo studio dell’autonomia collettiva, Giuffrè, Milano, 1960. Sull’opera di rinnovamento del diritto sindacale e del lavoro degli anni ’60, v. Giovanni Tarello, Teorie e ideologie nel diritto sindacale. L’esperienza italiana dopo la Costituzione, Comunità, Roma, 1967 ( I ed.) e 1972 ( II ed. ).

(11) Tra le norme più significative, oltre all’art. 19, meritano di essere segnalati: l’art. 1 sulla libertà di manifestazione del pensiero nei luoghi di lavoro; gli articoli relativi ai limiti di utilizzazione delle guardie giurate (2), del personale di vigilanza (3), degli impianti audiovisivi (4); l’art. 6 sulle visite personali di controllo; l’art. 5 sugli accertamenti sanitari; il potere disciplinare del datore di lavoro, adeguatamente procedimentalizzato ( art. 7); l’art. 8 che prevede il divieto di indagini sulle opinioni del lavoratore ; il diritto dei lavoratori di intervenire in materia di sicurezza ed ambiente di lavoro disciplinato dall’ 9; il diritto allo studio regolamentato dall’art. 10. In materia di mansioni l’art. 13 ha completamente riscritto il testo codicistico dell’art. 2103, limitando il poter datoriale di variare le mansioni del lavoratore, a tutela della sua professionalità acquisita, anche nel riconoscimento di un inquadramento superiore; e ha limitato il potere datoriale di trasferire ad nutum il lavoratore. Gli atti discriminatori, a vario titolo, sono vietati dagli artt. 15 e 16. Mentre l’art. 17 vieta la costituzione dei sindacati di comodo. L’art. 18 rende effettiva la tutela dei lavoratori contro i licenziamenti illegittimi, prevedendo l’obbligo della reintegrazione nel posto di lavoro (così superando, nelle situazioni date, per le imprese non piccole, la tutela meramente obbligatoria e risarcitoria prevista dalla L. n. 604/1966). Gli artt. 20 e 21 disciplinano l’assemblea e il referendum; mentre l’art. 22 tutela i dirigenti sindacali in caso di trasferimento. La materia dei permessi e delle aspettative, per motivi sindacali e politici, è regolamentata dagli artt. 23,24,30 e 31. L’attività sindacale, non solo nei luoghi di lavoro è garantita dalle norme sul diritto di affissione, i contributi e i locali (rispettivamente artt. 25,26 e 27). L’art. 28, sempre in chiave di effettività delle tutele apprestate, disciplina la repressione della condotta antisindacale, con la previsione di un procedimento apposito, che porta alla cognizione del giudice il conflitto sindacale irrisolto nelle ordinarie relazioni industriali. L’art. 35 è una norma che segna i confini di applicazione dello Statuto. L’art. 36 prevede l’obbligo di applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi di categoria e zona per le imprese beneficiarie di contributi statali e in caso di appalto; mentre l’art. 37 estende le norme dello “Statuto” ai dipendenti degli enti pubblici economici. L’art. 38, come norma di chiusura, prevede sanzioni penali per la violazione di alcuni precetti particolarmente significativi ( artt.2, 4, 5, 6, 8 e 15, c.1, lett. a).

(12) V. Gianni Arrigo (a cura di), Lo Statuto dei lavoratori: un bilancio politico. Nuove prospettive del diritto del lavoro e della democrazia industriale, De Donato Editore, Bari, 1977.

(13) Senza pretesa di completezza si segnalano, tra i tanti contributi, quelli di Tiziano Treu, Lo Statuto dei lavoratori: vent’anni dopo, in Quaderni Dir. Lav. Rel. Ind.,1989, n. 6, p. 7ss.; A quarant’anni dallo Statuto dei lavoratori, in Riv.It.Dir. Lav., 2011, I, p.7 ss. La Rivista “Lavoro e Diritto” nel 2010 ha dedicato il fascicolo n. 1 al 40° anniversario dello Statuto dei Lavori, con “Il tema” dal titolo “Buon giorno, Statuto” e contributi di Luigi Mariucci, Maria Vittoria Ballestrero, Oronzo Mazzotta, Umberto Romagnoli, Lorenzo Gaeta, Lorenzo Zoppoli, Franco Liso, Bruno Caruso, Mario Rusciano e Mario Napoli. Per i cinquant’anni si segnala la Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale che ha dedicato, nella parte I, del n. 1 del 2020 “Il Tema” dal titolo “ Lo Statuto dei lavoratori, ieri, oggi, domani”, con contributi di Marco Revelli, Maria Vittoria Ballestrero, Marzia Barbera, Roberto Voza, Marco Barbieri, Stefania Scarponi, Edoardo Ales, Antonello Zoppoli, Rita Sanlorenzo. Merita di essere segnalato il dialogo-intervista di Vincenzo Bavaro e Pietro Ichino, dal titolo "Lavoro, leggi, percato. Rifondiamo lo Statuto", a cura di Antonio Carioti, pubblicato il 15 maggio sull’inserto “La Lettura” del Corriere della Sera, in occasione del 50° anniversario dello Statuto. Meritano anche di essere segnalati, in occasione del 50° anniversario dello Statuto, il dialogo-intervista di Vincenzo Bavaro e Pietro Ichino, a cura di Antonio Carioti, pubblicato il 16 maggio sull’inserto “La Lettura” del Corriere della Sera, dal titolo “ Lavoro, leggi, mercato, rifondiamo lo Statuto” e l’intervista parallela pubblicata sempre il 16 maggio 2020 su Avvenire.it, a cura di Francesco Riccardi, a Pietro Ichino (Formazione e servizi le vere tutele che servono) e a Tiziano Treu ( Diritti di base uguali per tutti).

(14) Sulle vicende, anche storiche, intrecciate con la cultura giuridica del lavoro e i contributi dei giuslavoristi, v. Pietro Ichino (cura di), Il diritto del lavoro nell’Italia repubblicana. Teorie e vicende dei giuslavoristi dalla Liberazione al nuovo secolo, Giuffrè, Milano, 2008, ed in particolare i contributi dello stesso Pietro Ichino, I primi due decenni del diritto del lavoro repubblicano dalla liberazione alla legge sui licenziamenti, p.4 ss., e di Raffaele De Luca Tamajo, Gli anni’70: dai fasti del garantismo al diritto del lavoro dell’emergenza, p. 79 ss.

(15) Giuseppe Pera, Interrogativi sullo statuto dei lavoratori, in Diritto del lavoro, 1970, I, p. 188 ss.; Gino Giugni, I tecnici del diritto e la legge “malfatta”, in Politica del diritto, 1970, p. 479 ss.; Giuseppe Pera, Risposta al Prof. Gino Giugni, in Bollettino dell’Istituto di Diritto del lavoro dell’Università di Trieste, 1971, n. 49, p. 15 ss. Per il dibattito di quegli anni merita anche segnalare i contributi di Gino Giugni, Lo statuto dei lavoratori: continuità di una politica, in Economia & Lavoro, 1969, n. 4, p. 377 ss.; Il diritto sindacale e i suoi interlocutori, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1970, p. 369 ss.; Esperienza politico-economica con Giacomo Brodolini, in Economia & Lavoro, n. 5, 1970 p.521 ss.; Giuseppe Federico Mancini, Lo statuto dei lavoratori dopo le lotte operaie dell’autunno del 1969, in Politica del diritto; Giovanni Tarello, Teorie e ideologie nel diritto sindacale. L’esperienza italiana dopo la Costituzione, cit., 1972 ( II ed.), in particolare l’Appendice, I, 1970, p. 57 ss.); Id., Costituzione e movimento operaio, Il Mulino, Bologna, 1976.

(16) Tra i tanti scritti v. Ugo Natoli, Luci e ombre del disegno di legge n. 738 sui diritti dei lavoratori, in Riv. Giur. Lav., 1969, I, p. 317ss. Per l’impostazione generale e sistematica su questi temi deve essere richiamata la sua monografia: Limiti costituzionali dell’autonomia privata nel rapporto di lavoro. I. Introduzione, Giuffrè, Milano,1955.

(17) Gino Giugni, Le ragioni dell’intervento legislativo nei rapporti di lavoro, Relazione introduttiva alla tavola rotonda: Per una moderna legislazione sui rapporti di lavoro, in Economia & Lavoro, 1967, n. 2, p. 18 ss. Su questi temi, con diverse posizioni, v. anche Giuseppe Pera, Sullo statuto dei lavoratori nelle imprese, in Dir. Lav., 1965, I, p. 143 ss.; Id., Prospettive interne in tema di legislazione del lavoro, in Economia & Lavoro, 1967, nn. 5/5, p. 17 ss.

(18) V. gli atti del Convegno A. I. D. La. S. S. di Perugia del 22 maggio 1970, La Rappresentanza professionale e lo Statuto dei lavoratori, Giuffrè, Milano, 1971 ed in particolare la Relazione introduttiva di Giuseppe Federico Mancini. Per i primi commentari degli anni ’70 si segnalano: Antonino Freni, Gino Giugni, Lo statuto dei lavoratori. Commento alla legge 20 maggio 1970, n. 300, Giuffrè, Milano, 1971; Cecilia Assanti, Giuseppe Pera, Commento allo statuto dei diritti dei lavoratori, Cedam, Padova,1972; Giorgio Ghezzi, Giuseppe Federico Mancini, Luigi Montuschi, Umberto Romagnoli, Statuto dei diritti dei lavoratori, Zanichelli-Il Foro Italiano, Bologna-Roma, 1972.

(19) Giovanni Graziani, Il nostro statuto è il contratto. La Cisl e lo Statuto dei lavoratori (1963 - 1970), Edizioni Lavoro, Roma, 2007.

(20) Gino Giugni, Le ragioni dell’intervento legislativo nei rapporti di lavoro, cit., p.20.

(21) Maria Vittoria Ballestrero, Uno statuto lungo cinquant’anni, in Riv. Giur. Lav., 2020, I, p.20.

(22) E’ la parte finale dell’Intervento di Pietro Ichino in occasione del dibattito sul quarantennale, tratto dal resoconto stenografico della Seduta antimeridiana del 20 maggio 2010 al Senato.

(23) In questa prospettiva di “universalizzazione” dei diritti dei lavoratori si inserisce la proposta di legge di iniziativa popolare della CGIL, Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo Statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori, che si può leggere in Riv. Giur. Lav., 2016, Documentazione, p. 233 ss.