Ricordo di Antonio Mantello: «tempus edax rerum»

Sabato 1° febbraio 2025 è venuto a mancare, dopo una lunga malattia, il prof. Antonio Mantello, eminente studioso di diritto romano e di storiografia giuridica della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza-Università di Roma.

Nato a Trivigliano, in provincia di Frosinone, l’11 aprile 1944, il prof. Antonio Mantello si laureò alla Sapienza nel 1967, con il massimo dei voti e la lode, discutendo, con relatore Riccardo Orestano – alla cui scuola si formerà negli anni seguenti – una tesi dal titolo Problemi romanistici nel pensiero di Christian Wolff. Assistente ordinario dal 1970 al 1980, prima presso l’Università di Siena e poi di Roma, è stato, dal 1973 al 1980, professore incaricato presso le Università di Teramo e di Macerata. Presso l’Università di Macerata è stato altresì, dal 1980 al 1986, professore associato, e, dal 1986 al 1994, professore ordinario. Nel 1994 prese finalmente servizio come professore ordinario a Roma, dove per tanti anni ha tenuto la cattedra di “Istituzioni di diritto romano”. Dal 1991 al 2006, è stato anche incaricato dell’insegnamento delle materie romanistiche presso la LUISS-Guido Carli e, durante la permanenza nell’Università di Macerata e fino al suo trasferimento alla Sapienza, direttore dell’“Istituto di diritto romano-Luigi Raggi”. Collocato fuori ruolo nel 2014, nel 2017 ha ottenuto l’emeritato.

La sua attività di ricerca si è indirizzata innanzitutto verso lo studio delle personalità dei giuristi romani, presi nella loro specifica individualità, in relazione al contesto socioeconomico, culturale e ideologico nel quale ciascuno di essi visse e operò, con particolare riferimento alla ricostruzione delle matrici del loro pensiero giuridico.

Da questo tipo di indagine – volta a superare definitivamente gli esiti delle impostazioni dogmatico-pandettistiche in nome dell’integrale storicità e relatività dell’oggetto di studio – ha avuto origine la monografia su Beneficium servile-debitum naturale del 1979 [1], nella quale è stato privilegiato il nesso fra diritto e filosofia, così come individuabile nel confronto fra il pensiero di Seneca figlio, sulla posizione dello schiavo nei confronti del padrone in materia etico-sociale (il cosiddetto beneficium), e il di poco successivo primo inquadramento tecnico-giuridico, attribuito al giurista romano Giavoleno, del rapporto servo-padrone (il cosiddetto debitum naturale), costituente in sé l’avvio della concettualizzazione che la successiva giurisprudenza romana avrebbe fissato nella categoria dell’obligatio naturalis.

Su questo filone di studi, dedicato ai nessi fra sapere giuridico e relativo contesto, si innestano diversi lavori [2]. Dai risultati di queste ricerche emergono nitidamente tutti i condizionamenti subiti dalla mentalità dei singoli giuristi romani e le interazioni tra la scienza giuridica e le logiche dialettico-retoriche, i settori grammaticali, le contemporanee dottrine filosofiche e le tematiche prettamente etiche o etico-economiche.

Altro settore di ricerca è stato lo studio della cd. “tradizione romanistica” (con particolare riguardo alle esperienze giuridiche sette-ottocentesche d’area italiana e germanica), nonché l’analisi del ruolo della giusantichistica e, più in generale, della storiografia giuridica nei contesti ideologici e socioeconomici moderni e contemporanei. A questo filone è da ascrivere, oltre ad una serie cospicua di lavori “minori”[3], la monografia Per una storia della giurisprudenza romana del 1984[4], la quale affronta la dimenticata ipotesi emersa nell’Umanesimo e difesa ancora nel Settecento, secondo la quale i giuristi del tardo Principato romano avrebbero superato il contrasto tra le scuole dei Sabiniani e dei Proculeiani dando vita a tendenze mediatrici. L’opera spiega le motivazioni ideologiche e sociologiche sottese a tale ipotesi, che gettano luce sui successivi sviluppi della storiografia giuridica tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento.

L’ampia, variegata e costante produzione storico-giuridica del prof. Antonio Mantello dimostra una vastità di interessi e di argomenti non comuni, che unisce una profonda sensibilità per i profili tecnico-giuridici del pensiero dei giuristi romani ad un’attenta conoscenza degli aspetti della cultura non strettamente giuridica, con particolare riguardo al pensiero filosofico.

Come rammentato dal figlio nel suo elogio funebre tenuto a margine delle esequie, da attento lettore di Gramsci, il padre era ben consapevole che, se il politico può dirsi uno storico che opera nel presente interpretando il passato, anche lo storico non è nient’altro che un politico che interpreta le categorie economiche, sociali e giuridiche del passato con finalità non avulse dal contesto politico in cui è chiamato a vivere. Allo stesso tempo però egli era fermamente convinto dell’insegnamento del suo maestro e della scientificità del metodo da lui appreso: non esiste ricostruzione storica rigorosa e scientificamente valida che possa emancipare l’oggetto di studio dal suo contesto economico, sociale e politico di origine[5]: l’immersione del sapere giuridico nel relativo contesto storico significava, per il prof. Antonio Mantello, «svolgere un lavoro certosino d’individuazione delle tessere d’un mosaico da comporre e scomporre continuamente, in un gioco infinito che tenda sempre a rendere il presente consapevole delle luci e delle ombre provenienti dal passato: onde consentire il più libero giudizio su quest’ultimo – anche di totale condanna e superamento, se reputato necessario – per costruire il futuro»[6].

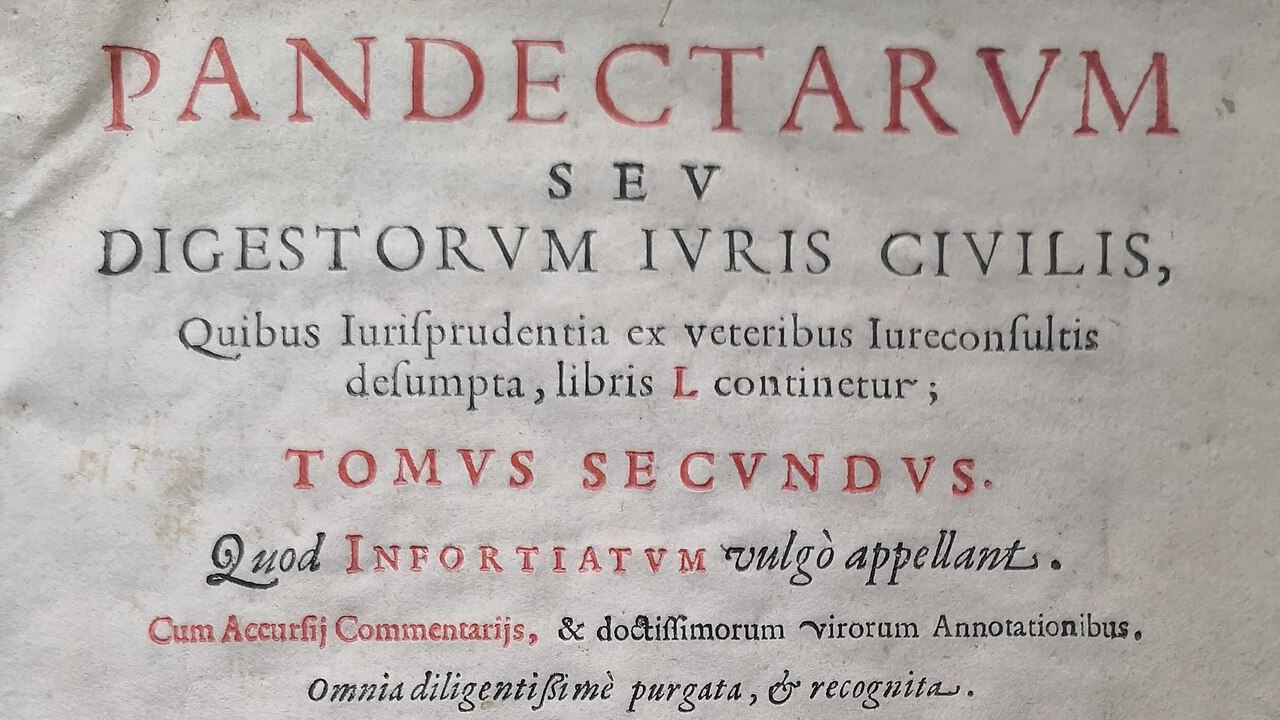

Studioso silenzioso e solitario, a tratti scostante anche con i colleghi più prossimi, severo maestro e docente esigente, nei rapporti diretti, soprattutto con i più giovani, dimostrava grande umanità e comprensione. Nei decenni di insegnamento, si è distinto per la costante e appassionata dedizione alla didattica e per la disponibilità verso i suoi studenti, tra i quali vi è stato chi scrive[7]. Già da qualche anno prima dell’isolamento forzato causato dai noti eventi pandemici e prima di ammalarsi irrimediabilmente, il prof. Antonio Mantello non frequentava più, con l’assiduità di un tempo, l’“Istituto di diritto romano e dei diritti dell’Oriente mediterraneo” della Sapienza-Università di Roma: la sua stanza – che era già stata di Feliciano Serrao – è rimasta, da allora, come sospesa nel tempo. Fogli di giornale e tesi di laurea della fine degli anni Novanta, statini di esami sostenuti nel corso dei decenni del suo insegnamento, lettere di vario genere, numerosi volumi antichi e moderni accatastati su una grande ed elegante scrivania, dove giaceva, ancora dopo tanti anni, una copia della sua tesi di laurea, scritta sotto la sapiente guida del maestro Riccardo Orestano[8]; un maestro così venerato dall’allievo da essere stato aggiunto in fotografia, in un quadretto evidentemente più recente rispetto al resto dell’arredamento, ai tre antichi ritratti di Filippo Serafini, Vittorio Scialoja e Pietro Bonfante già appesi da qualche predecessore su una delle pareti della stanza. Alle spalle dell’imponente tavolo di lavoro, un quadro, anch’esso dalle dimensioni sproporzionate rispetto alla grandezza dei locali, che incornicia il manifesto di una mostra sui Fiamminghi a Roma 1508-1608, allestita nella Capitale tra il giugno e il settembre del 1995. Su quel manifesto è riportata una riproduzione del dipinto su tela del fiammingo Herman Posthumus, dove l’autore aveva inciso, su una pietra lì rappresentata tra le crepuscolari rovine di un Occidente al tramonto[9], un’epigrafe recitante alcuni versi delle Metamorfosi di Ovidio (XV, 234-235) – «tempus edax rerum, tuque, invidiosa vetustas, omnia destruitis» – versi che suonano oggi come un’amara e cinica premonizione della logorante malattia che avrebbe segnato negli ultimi tempi il prof. Mantello[10].

La cerimonia di commiato si è svolta presso la Cappella universitaria della Sapienza: tra gli allievi presenti a commemorarlo non v’era lo storico stretto collaboratore della Facoltà romana, animatore di intensi seminari per lo studio delle “Istituzioni di diritto romano” frequentati negli anni da migliaia di matricole, poi chiamato in anni più recenti come professore all’Università di Foggia, Francesco Maria Silla, purtroppo prematuramente scomparso nel 2023, che dal prof. Mantello aveva ereditato «il rigore negli studi romanistici e la sensibilità nella ricostruzione testuale»[11].

C’erano però, oltre a numerosi colleghi, giovani e meno giovani, della Facoltà romana, molti fratelli accademici appartenuti alla medesima scuola di Riccardo Orestano.

È quel manipolo di studiosi, attratti dalla scomparsa di un insigne scienziato appartenuto anch’egli a quella importante scuola e chiamati a stringersi intorno al suo feretro, a rappresentare la vitalità del lascito scientifico di Riccardo Orestano di cui si è fatto amministratore fruttifero il prof. Antonio Mantello nel corso della sua vita dedicata, con severità e rigore, allo studio e all’insegnamento.

[1] ‘Beneficium’ servile-‘Debitum’ naturale: Sen., De ben. 3.18.1 ss., D. 35.1.40.3 (Iav., 2 ex post Lab.), Milano, 1979.

[2] Tra i tanti altri, si vedano in particolare: I dubbi di Aristone [1990], poi pubblicato nella raccolta Variae, I, Lecce, 2014, 229 ss.; Il sogno, la parola, il diritto. Appunti sulle concezioni giuridiche di Paolo [1991-1992], in Variae, I, cit., 353 ss.; Le ‘classi nominali’ per i giuristi romani. Il caso d’Ulpiano [1995], Variae, I, cit., 423 ss.; Un’etica per il giurista? Profili d’interpretazione giurisprudenziale nel primo Principato [1996], Variae, I, cit., 479 ss.; «De iurisconsultorum philosophia»: spunti e riflessioni sulla giurisprudenza del primo principato [2003] (Variae, I, cit., 557 ss.); Natura e diritto da Servio a Labeone [2007], in Variae, I, cit., 657 ss.; Etica e mercato tra filosofia e giurisprudenza [2008], in Variae, I, cit., 707 ss.; Il Platone di Callistrato [2009], in Variae, I, cit., 785 ss. e L’analogia nei giuristi tardo repubblicani e augustei. Implicazioni dialettico-retoriche e impieghi tecnici [2009], in Variae, I, cit., 809 ss.

[3] Tra i quali si possono in questa sede ricordare: ‘Die Elemente der Staatskunst’ di Adam Müller. Una fonte per il ‘Beruf’ di Savigny? [1979], in Variae, II, cit., 881 ss.; La giurisprudenza romana fra nazismo e fascismo [1987], in Variae, II, cit., 975 ss.; Das Jherings-Bild zwischen Nationalsozialismus und Faschismus. Die Analise eines ideologischen Vorganges [1996], in Variae, II, cit., 1057 ss.; Ancora su Savigny [1997], in Variae, II, cit., 1141 ss.; Tematiche possessorie e ideologie romanistiche nell’Ottocento italiano [2000], in Variae, II, cit., 1271 ss.

[4] Per una storia della giurisprudenza romana: il problema dei “miscelliones”, Milano, 1984.

[5] «Non si può considerare il passato alla stregua di chi scavi un sito archeologico pago di riportare asetticamente alla luce una sola sua parte, in funzione – non so – di questa o quell’esigenza turistica, economica, politica dell’uno o dell’altro centro abitato del circondario. Che l’esigenza in questione possa essere tenuta presente per le operazioni di scavo, è cosa indiscutibile. Che anzi, più in generale, siano i bisogni del presente a spingere per una ‘rilettura’ del passato, è indubbio. Non scriveva forse Gramsci: “se un politico è uno storico (non solo nel senso che fa la storia, ma nel senso che operando nel presente interpreta il passato), lo storico è un politico e in questo senso (…) la storia è sempre storia contemporanea, cioè politica”? È evidente però che un’effettiva comprensione già della sola parte del sito prescelta e scavata sia possibile attraverso lo studio delle sue peculiari caratteristiche, ma in relazione sempre al(la conoscenza del) modo d’essere del sito stesso, nella sua complessità, nelle sue stratificazioni diacroniche e sincroniche, nei suoi elementi più risalenti e più recenti, senza nulla trascurare e nulla tralasciare. Solo in tal modo la spinta del presente può sortire l’effetto d’una ‘riappropriazione’ e ‘reinterpretazione’ del passato compiuta e soddisfacente» (Di certe smanie ‘romanistiche’ attuali, in Variae, I, cit., 49 s.). La citazione tratta da Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce, Torino 1948, 218 di Antonio Gramsci è posta anche in epigrafe all’Introduzione di ‘Beneficium’ servile-‘Debitum’ naturale: Sen., De ben. 3.18.1 ss., D. 35.1.40.3 (Iav., 2 ex post Lab.), cit., 1.

[6] Così si legge nella relazione per la proposta di conferimento del titolo di professore emerito a firma di Andrea Di Porto, allegata al verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze giuridiche del 26 ottobre 2015 e approvata dal Senato accademico il 20 aprile 2017. Su questi indirizzi metodologici si vedano i contributi ripubblicati nel primo volume della raccolta dei suoi scritti collocati nella sezione Concezioni giuridiche e ideologiche, in Variae, I, cit., 1-143.

[7] Di tale passione per la didattica sono testimonianza i due volumi delle Lezioni di Diritto privato romano, editi rispettivamente, nell’ultima edizione, nel 2009 e nel 2012 (Torino).

[8] Del quale con acribia curò, in occasione del decennale dalla morte, la raccolta in più volumi degli Scritti pubblicata, tra il 1998 e il 2000, nella collana Antiqua, preceduta da una sua importante Nota di lettura (ora anche in Variae, II, cit., 1209 ss.).

[9] Paesaggio crepuscolare che ricorda il titolo di un noto libro di Oswald Spengler – Der Untergang des Abendlandes – alle cui pagine, dove l’autore tedesco esprimeva certi giudizi sulla giurisprudenza romana, il prof. Mantello ha dedicato il denso e già citato saggio La giurisprudenza romana fra nazismo e fascismo [1987], cit., 975 ss.

[10] Scriveva nella Premessa all’ultima edizione del primo volume delle sue Lezioni: «il ‘tempo’ – questa entità misteriosa, in bilico fra oggettività e soggettività – sembra aver assunto un moto sempre più veloce: con accelerazione progressiva sono cadute certezze, ne sono nate altre».

[11] L. D’Amati, Raffinato studioso, indimenticabile amico. In memoriam. Francesco Maria Silla, in Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto, Anno XIII, 2023, 267 s.