GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

Le nuove norme processuali in materia di persone, minorenni e famiglia (d.lgs. n. 149/2022): prime letture sintetiche

di Giuseppe Buffone

Giustizia Insieme propone ai suoi lettori una serie di contributi relativi alla riforma della procedura civile, per conoscere, approfondire e discutere. L’articolo presentato riguarda la riforma dei procedimenti in materia di persone, minori e famiglia.

I precedenti articoli:

1. La trattazione scritta. La codificazione (art. 127-ter c.p.c.)

2. La riforma del processo civile in Cassazione. Note a prima lettura

3. La riforma del processo civile in appello. Le disposizioni innovate dal D. Lgs n. 149/2022

4. La riforma dell’esecuzione forzata: le novità del D. Lgs n. 149/2022

5. Le nuove disposizioni in materia di processo del lavoro

Sommario: 1. Regime transitorio – 2. Criterio generale di interpretazione – 3. Ambito di applicazione – 3.1. Regime della connessione - 4. Le disposizioni generali - 4.1. Poteri del giudice – 4.2. Ascolto del minore – 4.3. Curatela speciale – 5. Procedimento di separazione e divorzio – 5.1. Competenza territoriale - 5.2. Il processo - 5.3. Contemporanea proposizione delle domande di separazione e divorzio – 5.4. Provvedimenti provvisori – 5.5. Procedimento su domanda congiunta - 6. Il processo minorile a gestione condivisa.

1. Regime transitorio

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n 149 (cd. Riforma Cartabia)[1] ha introdotto nuove norme di procedura dedicate ai procedimenti che riguardano la persona e la famiglia: le nuove disposizioni sono contenute nel libro II, (nuovo) titolo VI-bis del codice di procedura civile («Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», cd. procedimento PMF), in particolare negli articoli 473-bis e ss c.p.c.

Queste disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dall’art. 1, comma 380, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, ossia legge di Bilancio 2023[2]). Il regime transitorio è stato modificato anche dal cd. decreto milleproroghe (decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198[3]) che, per quanto qui interessa, ha effetto soprattutto per il regime dell’udienza di giuramento del consulente tecnico d’ufficio. La legge di Bilancio 2023, modificando l’art. 35 del dlgs 149/2022, ha incluso anche la modifica dell’art. 193 c.p.c. tra le norme di applicazione anticipata alla data del 1° gennaio 2023. Il decreto milleproroghe, tuttavia, all’art. 8 (proroghe di giustizia) ha previsto che l’art. 221, comma 8, decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 continua ad applicarsi alle udienze da svolgere fino al 30 giugno 2023, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. Ebbene, il nuovo art. 193 c.p.c. – come riscritto dalla Riforma Cartabia - prevede, al comma secondo, che “in luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma”. La disposizione richiamata dal decreto milleproroghe statuisce, invece, che “in luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico”. Entrambi i regimi giuridici regolano l’udienza di giuramento del CTU dematerializzata: alla luce del coordinamento delle disposizioni di diritto transitorio, la regola prevista dalla decretazione d’urgenza (ed estesa nel tempo dal d.l. 198/2022) continua ad applicarsi fino alle udienze da svolgere fino al 30 giugno 2023; successivamente a quella data, sarà applicabile il nuovo art. 193 c.p.c. come riscritto dal dlgs 149/2022[4].

2. Criterio generale di interpretazione

Il decreto legislativo n. 149 del 2022 racchiude un corpus iuris di estrema complessità e, soprattutto, capillare quanto ai settori di intervento. Si porranno certamente diversi quesiti ermeneutici e, conseguentemente, elevato sarà il tasso di intervento degli interpreti. Ciò nondimeno, in questo caso, può essere utile segnalare che tutte le relazioni illustrative sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale[5] a dar conto delle ragioni di ogni scelta normativa adottata. E ciò è importante anche per ricordare un criterio generale di interpretazione che certamente può essere utilizzato in questa occasione: il principio del cd. “Legislatore consapevole”. “Il canone interpretativo del «Legislatore consapevole» presuppone un Parlamento attento al diritto giurisprudenziale e composto, almeno in parte, da tecnici; si tratta di un criterio che deve orientare l’interprete verso la scelta ermeneutica più vicina alla volontà espressa nella legge”[6]. Ebbene, tenuto conto di come sono stati organizzati i lavori dei tecnici in questo caso e della composizione delle Commissioni preposte alla stesura delle norme, dovrà prestarsi particolare attenzione alle modalità di interpretazione, presupponendo che ciò che è stato scritto (o non scritto) sia “consapevole”. Altrimenti detto: le nuove norme devono leggersi come frutto della consapevole conoscenza dello “stato dell’arte” del processo al momento dell’intervento legislativo e come risultato voluto[7].

3. Ambito di applicazione

Il nuovo procedimento PMF ha vocazione generale: le nuove disposizioni si applicano a tutti i procedimenti (contenziosi) relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni (art. 473-bis c.p.c.). Sussistono solo tre eccezioni: 1) non si applica il procedimento PMF se “la legge dispone diversamente”; 2) non si applica il procedimento PMF nei casi di esclusione previsti dall’art. 473-bis, primo comma, c.p.c. (procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, procedimenti di adozione di minori di età, procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea); 3) restano fuori dall’ambito applicativo del nuovo rito unificato a cognizione piena tutti i procedimenti di giurisdizione volontaria, che continuano ad essere retti dalle forme processuali camerali (art. 473-ter c.p.c.). In questa ipotesi, il tribunale giudica in composizione collegiale, salvo che sia altrimenti disposto (art. 50-bis c.p.c.) e i decreti sono immediatamente esecutivi (art. 473-ter c.p.c.)[8].

L’adozione del termine “famiglie” mira a includere tutti modelli familiari, vuoi che si tratta di coppie unite in matrimonio, vuoi che si tratti di convivenze di fatto. Le nuove norme si applicano anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso: in tal caso, l’applicabilità è stata espressamente prevista nell’art. 1, comma 25[9] della legge 20 maggio 2016 n. 76 (“si applicano, in quanto compatibili (…) le disposizioni di cui al Titolo IV-bis del libro secondo del codice di procedura civile (…)”. Il nuovo procedimento assorbe anche le controversie tra genitori non legati da vincolo matrimoniale. Al riguardo, una precisazione è opportuna. Nel vigore del vecchio assetto ordinamentale, le liti tra genitori non uniti da matrimonio erano collocate nel procedimento camerale e fondate sulla base giuridica formata dal combinato disposto degli artt. 316, quarto comma, 337-bis c.c.[10] Nell’attuate procedimento PMF, l’art. 473-ter c.p.c. prevede che i provvedimenti di cui all’articolo 316 del codice civile “sono pronunciati in camera di consiglio”. Ma, adesso, il rinvio è al “nuovo articolo 316 c.c.”, come modificato dal dlgs n. 149/2022[11], che riconduce questo istituto esclusivamente alle liti “endofamiliari” ossia ai diverbi tra genitori uniti e, quindi, non in una fase di separazione (in linea con istituti simili, come quello di cui all’art. 145 c.c.[12]). Quanto a dire: nel caso in cui una coppia unita sia in disaccordo su questioni che riguardano i figli, opera il rito camerale e l’art. 316 c.c., ma se si tratta di disgregazione della famiglia (ossia: una separazione), allora si applica il procedimento PMF (perché si tratta di vero e proprio procedimento contenzioso). Nell’ambito del procedimento PMF vanno anche collocate le controversie in materie di alimenti, in quando non è espressamente prevista una esclusione (e, quindi, ricade in questa tipologia di procedimento anche la controversia alimentare tra conviventi, ai sensi dell’art. 1, comma 65, legge n. 76/2016).

Le nuove disposizioni di applicano, come detto, anche ai procedimenti relativi allo stato delle persone (“azioni di stato”), incluso il procedimento previsto dall’art. 250 c.c. che, a tal fine, è stato espressamente modificato per confluire nel nuovo rito unitario[13]. Queste azioni sono di competenza del tribunale ordinario (artt. 38 disp. att. c.c., 9 c.p.c.) anche quando la parte attrice sia un minore. Per effetto della inclusione dei procedimenti relativi allo stato delle persone in seno al rito unitario, per determinare la competenza territoriale si applica l’art. 473-bis.11 c.p.c.: “per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale” (secondo la logica del forum conveniens). Questa nuova regola modifica, di fatto, il pregresso “status quo” della giurisprudenza in virtù del quale nelle azioni di stato (anche ove coinvolti minori), la competenza è del luogo di residenza del convenuto[14]. Il nuovo grimaldello in seno al rito unitario apre, invece, la porta della competenza del foro di residenza del bambino anche ove questi sia coinvolto in una azione di stato (alla luce della formulazione generale: “tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore”).

Così delineato l’ambito di applicazione, è importante, in punto di qualificazione giuridica, affermare che non si tratta di un rito speciale (non più). Il procedimento PMF è stato inserito, sistematicamente (e consapevolmente), all’interno del Libro II del c.p.c. (processo ordinario di cognizione). Questa scelta sottolinea anche dal punto di vista sistematico che si tratta a tutti gli effetti non già di un rito settoriale, quanto di un modello processuale generale[15]. Volendo essere più chiari: non si tratta più di un “procedimento speciale” di cui al Libro IV del c.p.c. (“Dei procedimenti speciali”) ma di un processo ordinario di cognizione, di cui al Libro II del c.p.c. (“Del processo di cognizione”); il termine “speciale”, anche quando usato anche dalla Dottrina[16], non va, dunque, frainteso perché significa rito ordinario con alcune caratteristiche di “specialità” nel regime giuridico che lo tratteggia.

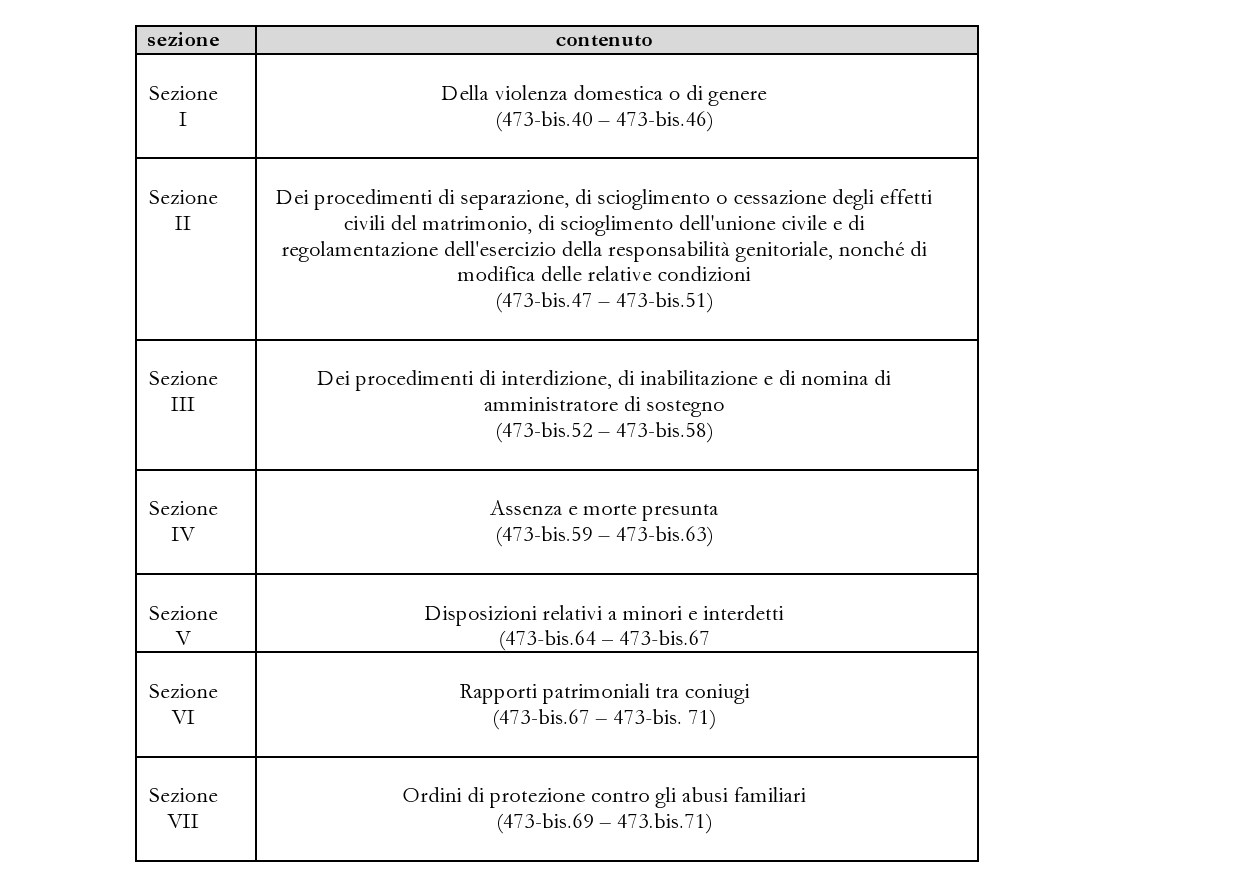

Si tratta, dunque, del processo ordinario di cognizione con rimedi e tutele particolareggiate. Queste ultime sono contenute nel Capo III (Disposizioni speciali), costituito da sette sezioni. Si è andato incontro, quindi, a esigenze di tutela particolareggiata, caso per caso.

3.1. Regime della connessione

Fatta questa premessa, può rilevarsi, forse, una omissione in seno al nuovo articolo 40 c.p.c. (in materia di connessione). La riforma, infatti, si è preoccupata di introdurre al terzo comma dell’articolo 40 c.p.c. la disciplina che dispone la prevalenza del rito semplificato di cognizione nei casi in cui si determina connessione (ai sensi degli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.) tra una causa sottoposta a tale rito e una causa invece da trattarsi con rito speciale diverso da quelli di cui agli articoli 409 e 422 c.p.c. Non ha, invece, nulla previsto per il caso del procedimento PMF. In presenza di questa possibile lacuna non dovrebbe propendersi, come soluzione, per la prevalenza del procedimento di cognizione ordinario generale ma, adottando una interpretazione funzionale, dovrebbe applicarsi quello “particolareggiato” degli artt. 473-bis e ss c.p.c. Altre conseguenze si registrano in tema di cumulo processuale. Ebbene, fermo restando che tra le domande deve sussistere un vincolo di connessione (che, ad esempio, è in genere escluso con la domanda di divisione del patrimonio: v. Cass. civ. n. 6424/2017), dovrebbe propendersi, a questo punto, per la possibilità della trattazione congiunta delle azioni tipiche del procedimento PMF e le azioni di risarcimento del danno endofamiliare. Rispetto a tale aspetto, un approfondimento può essere utile. L’art. 1, comma 24, lett. c) della legge n. 209 del 2021, ha richiesto al Legislatore di istituire il futuro Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, attribuendogli anche la competenza sui “procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare” (che sarà assegnato alle sezioni circondariali). Questa materia non è oggetto della delega attuata nel dlgs n. 149/2022. Ciò nondimeno, alla luce del nuovo procedimento PMF può legittimamente predicarsi la possibilità del cumulo tra le azioni di separazione e divorzio e la domanda di risarcimento del danno endofamiliare (che, peraltro, è in genere “accessoria”). Valga, comunque, considerare che già nel vigore del “rito speciale” di separazione/divorzio la Corte di Cassazione ha dimostrato favore per il regime del cumulo in caso di domande risarcitorie fondate su cd. illeciti endo-familiari[17]: ad esempio, là dove ha affermato, di recente, che “è consentita, nel procedimento camerale finalizzato all'adozione delle misure di cui all'art. 709-ter c.p.c., la proposizione della domanda risarcitoria da illecito endofamiliare per gli atti pregiudizievoli commessi dall'altro genitore ai danni del minore, non essendovi motivo per imporre al genitore, che intenda svolgere siffatta domanda nell'interesse del figlio minore, la necessità di proporre un'autonoma azione da illecito aquiliano; l'art. 709-ter c.p.c. è, infatti, norma processuale che, in via eccezionale, consente al giudice di trattare una domanda ordinaria con rito speciale, per preminenti ragioni di celerità del mezzo di tutela, ed il provvedimento terminativo del giudizio riveste il carattere della decisorietà, con conseguente idoneità al giudicato” (Cass. Civ. n. 27147 del 2021). Depone a favore della inclusione delle azioni di risarcimento del danno endofamiliare nell’ambito del procedimento PMF, in caso di cumulo processuale, il nuovo art. 473-bis.39 c.p.c. che, al secondo comma, conferma la previgente previsione dell’art. 709-ter (“Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore”) ma stavolta nell’ambito delle disposizioni comuni di tutto il procedimento e non, quindi, nel contesto di una intercapedine di rito speciale.

In presenza di “connessione” il rito è ormai la sede in cui proporre tutte le domande. Ad esempio, nel rito del divorzio, possono essere anche decise, in regime di cumulo processuale, la domanda di mantenimento del cognome del maritoo di liquidazione della quota di trattamento di fine rapporto, etc.[18]

A scanso di equivoci è bene evidenziare che, nonostante l’introduzione del rito unitario in materia di famiglia, resta – sino a quando non entrerà in vigore la riforma del tribunale delle persone, dei minori e delle famiglie - la ripartizione delle competenze tra il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni, seppur ai sensi del novellato art. 38 disp. att. c.c.[19]

4. Le disposizioni generali

Il dlgs 149/2022 introduce delle norme “generali” per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie: si tratta degli articoli 473-bis – 473-bis.10, racchiusi nel Capo I. Queste disposizioni regolano, con carattere generale, tutti i procedimenti che ricadono nell’ambito di applicazione del procedimento PMF. L’art. 473-bis.1 individua la composizione dell’organo giudicante con una scelta che punta ad accelerare la governance dei procedimenti a decisione collegiale ammettendo che la trattazione e l'istruzione possano essere delegate a uno dei componenti del collegio (si passa, dunque, a un modello a istruzione monocratica e decisione collegiale). In virtù della disposizione in esame, il giudice relatore potrà, ad esempio: nominare il curatore speciale del minore (oppure il tutore provvisorio nei casi previsti); esercitare i poteri d’ufficio riconosciuti nel caso in cui debbano essere adottati provvedimenti in materia di minori; condurre l’ascolto del bambino; adottare i provvedimenti indifferibili; tenere l’udienza di comparizione personale delle parti, all’esito della quale adottare i provvedimenti provvisori; ammettere istanze istruttorie, CTU, delegare indagini ai Servizi socio assistenziali; tenere le ulteriori udienze istruttorie necessarie per giungere alla decisione; modificare i provvedimenti provvisori ricorrendone i presupposti[20]. Resta, invece, confermata – in mancanza di disposizione di deroga in tal senso – la riserva di collegialità per l’eventuale incidente di costituzionalità: infatti, nei giudizi in cui il tribunale decide in composizione collegiale, il giudice relatore/istruttore difetta di legittimazione (ex multis, Corte cost., n. 266 del 2014) che sussiste solo con riferimento a questioni concernenti disposizioni di legge che il giudice istruttore deve applicare per provvedimenti rientranti nella sua competenza, mentre non sussiste quando la norma impugnata assuma rilevanza per la risoluzione della causa (Corte cost. n. 552 del 2000).

Nell’ipotesi in cui il procedimento sia di competenza del tribunale per i minorenni, il regime presenta, invece, delle differenze poiché “nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale possono essere delegati ai giudici onorari specifici adempimenti ad eccezione dell'ascolto del minore, dell'assunzione delle testimonianze e degli altri atti riservati al giudice. La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore” (art. 471-bis.1). Si istituisce, dunque, una sorta di “riserva” di giudice togato per gli snodi e gli atti di maggiore importanza per lo svolgimento del procedimento.

4.1. Poteri del giudice

Una novità importante è iscritta nell’art. 473-bis.2 dove si tipizza – e consolida con base giuridica ad hoc – un principio invalso nei procedimenti che coinvolgano minori: il potere officioso del giudice. La nuova disposizione si distingue per il dettaglio con cui identifica i casi in cui il giudice può adottare provvedimenti in assenza di domanda di parte oppure attivare iniziative per la raccolta della prova. Il dettaglio si traduce in “regole d’azione” che identificano l’esercizio “legale” di questi poteri. Innanzitutto, sono poteri esercitabili esclusivamente in favore del minore (che è parte sostanziale del processo: v. Cass. civ. n. 16410/2020[21]): la disposizione, infatti, premette che l’iniziativa del giudice deve essere adottata «a tutela dei minori». Sussistendo questo presupposto, il giudice può muoversi nel processo “in deroga all’art. 112 c.p.c.” e, pertanto, adottare iniziative ex officio. La nuova norma, dunque, legittima una deroga sia al principio della domanda che al principio dispositivo.

L’articolo include misure tipiche e misure atipiche (ossia a contenuto non predeterminato). Il giudice può: 1) nominare il curatore speciale (nei casi di cui all’art. 473-bis.7 c.p.c.); 2) disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile (con riferimento pertanto, in primis, alle limitazioni di cui agli articoli 2721 e ss c.c.).; 3) con riferimento alle domande di contributo economico, ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria; 4) «adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'articolo 112 c.p.c.». Si è detto che deve trattarsi di un esercizio “legale” e, dunque, rispettoso delle condizioni che l’art. 473-bis.2 prevede: queste sono, essenzialmente, il rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria. Al cospetto di una iniziativa officiosa, il giudice dovrà, dunque, necessariamente garantire la partecipazione delle parti, nella misura ritenuta adeguata e applicando, in primo luogo, l’art. 101 c.p.c. Tenuto conto della natura della misura, il contraddittorio potrà essere garantito ex ante oppure ex post.

L’art. 473-bis.3 c.p.c. regola, invece, i poteri del pubblico ministero che, nell'esercizio dell'azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni, può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali.

4.2. Ascolto del minore

Gli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c. disciplinano l’istituto dell’ascolto del minore ereditando il portato della giurisprudenza di legittimità che ha, di fatto, compilato un codice dell’audizione dei bambini a uso forense. Va premesso che il “Diritto del minore di esprimere la propria opinione” è ormai oggetto di armonizzazione europea (art. 21, Reg. UE n. 1111 del 2019[22]) e rappresenta l’istituto “cardine” dei procedimenti minorili. Le regole giuridiche consolidatesi nell’ordinamento italiano si snodano affermando che: 1) l’audizione del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento obbligatorio (Cass. civ. n. 16410/2020); 2) l’adempimento è svolto a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, in relazione al quale incombe sul giudice che ritenga di ometterlo un obbligo di specifica motivazione (Cass. civ. n. 1474/2021); 3) in caso di omessa audizione del minore, il procedimento è viziato da nullità (Cass. civ. n. 23804/2021). L’ascolto deve essere disposto rebus sic stantibus ossia “per ogni procedimento” che coinvolga il bambino (essendo pertanto irrilevante che il minore sia stato sentito in altri precedenti procedimenti: v. Cass. civ. n. 9691/2022). Ebbene, questa architettura di regole e principi trova, oggi, specifica collocazione negli articoli citati che, in particolare, determinano i casi dell’ascolto (473-bis.4) e le sue modalità (473-bis.5). La disciplina presenta, invero, differenze sostanziali rispetto alla precedente, in senso migliorativo. In primo luogo, i casi di esclusione motivata dell’audizione sono, ora, ben tipizzati nel secondo comma dell’art. 473-bis c.p.c.: 1) l’ascolto è contrasto con l'interesse del minore; 2) l’ascolto è manifestamente superfluo; 3) sussiste una ipotesi di impossibilità fisica o psichica del minore; 4) il minore manifesta la volontà di non essere ascoltato. L’esclusione dell’ascolto in caso di “rifiuto” del bambino costituisce l’adesione all’orientamento che era stato espresso sul punto dalla giurisprudenza di merito. Si era affermato, infatti, che “l’audizione del minore deve essere esclusa dove il fanciullo, prossimo a divenire maggiorenne (cd. grand enfants) comunichi, anche tramite i suoi rappresentanti (i genitori) il proprio rifiuto all’ascolto. Accertato che il rifiuto è pacifico (dovendosi altrimenti accertarne la veridicità), è contrario all’interesse del fanciullo ricercare ostinatamente di assumere la sua opinione: come tutti i diritti, ferma la titolarità, il concreto esercizio passa anche per un atto di volontà del fanciullo. Peraltro, non rispettare il rifiuto del minore rappresenterebbe un’aporia logica prima che giuridica: si dispone l’audizione per ascoltare il minore, ma non lo si ascolta nella dichiarazione più importante (cioè che non vuole essere ascoltato)” (Trib. Milano, sez. IX civ., 21 febbraio 2014)[23].

L’art. 473-bis.4, terzo comma, introduce, poi, una disposizione ad hoc per le ipotesi di accordo dei genitori: in questi casi, “il giudice procede all’ascolto soltanto se necessario”. Questa norma mira a tutelare l’interesse del minore a non essere ulteriormente esposto a possibili pregiudizi derivanti dal rinnovato coinvolgimento emotivo nelle questioni relative alla rottura del nucleo familiare, qualora il giudice prenda atto dell’accordo tra i genitori e ritenga non indispensabile procedere all’ascolto. Tale disposizione abroga quanto previsto dall’articolo 337-octies del codice civile, secondo cui nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo all’affidamento dei figli, il giudice deve sempre procedere all’ascolto, salvo che ciò appaio in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo” (Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 in Gazz. Uff. 19.10.2022, serie gen. n. 245, suppl. ord. n. 5).

La disposizione che completa il regime è quella di cui all’art. 475-bis.5 c.p.c. che si occupa delle modalità dell’ascolto. La funzione di questa norma riposa nella “doppia” anima dell’ascolto del bambino: è istituto a protezione del minore in quanto parte del procedimento ma è anche un incombente del processo che deve collocarsi “all’interno della procedura” nel senso di garantire il contraddittorio delle parti. La partecipazione dei genitori (e dei difensori) all’ascolto in quanto “incombente processuale” è realizzata in diversi modi: 1) le parti possono proporre argomenti e temi di approfondimento per l’audizione; 2) le parti, su autorizzazione del giudice, possono partecipare all'ascolto; 3) dell'ascolto del minore è effettuata registrazione audiovisiva. Se per motivi tecnici non è possibile procedere alla registrazione, il processo verbale descrive dettagliatamente il contegno del minore. A corredo della disciplina, sempre in tema di modalità dell’ascolto, la Riforma conferma la precedente disciplina prevedendo che “quando la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l'ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l'autorizzazione del giudice prevista dall'articolo 473-bis.5, terzo comma, del codice” (art. 152-quater disp. att. c.p.c.). Aggiunge, però, una nuova disposizioni di particolare importanza, nell’art. 152-quinquies disp. att. c.p.c. (Registrazione audiovisiva dell’ascolto): “con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono stabilite le regole tecniche per la registrazione audiovisiva, la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo informatico”. Questa norma di collega all’ultimo comma dell’art. 473-bis.5 c.p.c. («Dell'ascolto del minore è effettuata registrazione audiovisiva. Se per motivi tecnici non è possibile procedere alla registrazione, il processo verbale descrive dettagliatamente il contegno del minore»). Ciò vuol dire che l’obbligo della videoregistrazione entrerà in vigore una volta che il Ministero della Giustizia abbia adottato un decreto ministeriale che doti gli uffici degli strumenti tecnologici necessari alla videoregistrazione, da redigere a cura dello stesso organo ministeriale. In assenza, tuttavia, il giudice può comunque, sulla base anche delle prassi sino ad ora seguite, valutare la videoregistrazione a tutela del minore e a beneficio del contraddittorio.

Le nuove norme predicano l’ascolto diretto del minore che, dunque, deve essere condotto dal giudice.[24] La relazione illustrativa precisa che «il legislatore ha qui escluso espressamente la delega, da parte del giudice, dell’ascolto del minore, stante la delicatezza dei temi sui quali il minore è chiamato ad esprimersi»[25]. Questa esclusione, tuttavia, non può interpretarsi in senso assoluto, ossia insuperabile, proprio alla luce della cornice internazionale ed europea entro cui si colloca il diritto del minore a esprimere la propria opinione. Occorre sempre tener presente che nelle cause in cui coinvolto un bambino è il processo che deve “adattarsi” al minore e non il contrario: si parla, infatti, di «accomodamenti procedurali». Tant’è che, come visto, l’interesse superiore del minore infrange anche il dogma del principio della domanda. Ciò vuol dire che, eccezionalmente, il giudice, nell’interesse superiore e preminente del minore, potrebbe valutare assolutamente necessaria una audizione “delegata” e indiretta, ad esempio a mezzo di esperto in sede di consulenza tecnica d’ufficio. Che le eccezioni siano possibili lo conferma, ad esempio, il fatto che la normativa prevede espressamente anche l’ipotesi dell’audizione condotta dal curatore speciale. Valga considerare che, per le Linee guida del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore dovrebbe essere finanche data al minore la possibilità di scelta circa le modalità di audizione perché «è possibile che alcuni minori preferiscano essere ascoltati da uno “specialista” che poi trasmette il loro punto di vista al giudice»[26]. Ipotesi concrete possono essere quelle di rischio per il benessere psico-fisico del bambino: in questi casi, è stata la stessa Corte EDU ad imporre di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i bambini[27].

Pertanto: la regola generale è che l’audizione debba essere diretta (quindi, condotta dal giudice); eccezionalmente, tuttavia, per ragioni primarie di tutela del bambino, l’ascolto può essere realizzato con modalità diverse.

Nei procedimenti transfrontalieri, invece, il modello di audizione “privilegiato” è quello tramite modalità videoconferenza (e, quindi, tramite collegamenti audiovisivi). È una scelta di buon senso: evita che il bambino debba essere trasportato da uno Stato all’altro e garantisce che il giudice possa procedere all’ascolto rapidamente. In questa direzione si pone il Considerando n. 53 del Regolamento Bruxelles 2-ter[28] (“l’autorità giurisdizionale può valutare la possibilità di tenere un’audizione in videoconferenza o con altre tecnologie di comunicazione”), da leggere in combinato disposto con il Considerando n. 21 del Regolamento UE 2020/1783 (sull’assunzione delle prove nei procedimenti transfrontalieri[29]). A completamento della disciplina, de jure condendo, si deve poi tener conto della proposta di “Regolamento sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria” (del 1° dicembre 2021) che, nel testo oggetto di orientamento generale approvato dal Consiglio UE[30], prevede una integrazione del regime giuridico UE mettendo a disposizione dei giudici due strumenti complementari: questa proposta, per l’ascolto del bambino nei procedimenti di famiglia; il Reg. 2020/1783, per l’ascolto del minore se escusso come testimone[31].

4.3. Curatela speciale

Il procedimento PMF si arricchisce di altre interessanti disposizioni di carattere generale: A) art. 473-bis.6 che regola la reazione del processo al caso in cui emerga il rifiuto del minore a incontrare il genitore o siano allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l’altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (il giudice procede all'ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l'abbreviazione dei termini processuali); B) articoli 473-bis.7 – 473-bis. 8 che racchiudono le norme in tema di curatore del minore (a cui possono essere attribuiti anche specifici poteri di rappresentanza sostanziale, quali ad esempio la decisione sulla iscrizione scolastica, sulle cure mediche, su trattamenti sanitari etc.); C) art. 473-bis.9 che riproduce la disciplina previgente in tema di disposizioni in favore dei figli maggiorenni portatori di handicap grave; D) l’art. 473-bis.10 in materia di mediazione familiare (per cui la Riforma introduce una autonoma disciplina organica inserita nel capo II-bis, titolo II delle disp. att. c.p.c.).

La nuova normativa sulla curatela speciale fa tesoro del diritto vivente e dell’elaborazione dogmatica della dottrina[32] pure introducendo una norma inedita (art. 473-bis.8 ultimo comma c.p.c.) che colma lacuna della disciplina in punto di revoca del curatore introducendo un procedimento di competenza del presidente del tribunale o del giudice che procede e l’attribuzione della legittimazione attiva per la proposizione dell’istanza ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, al tutore, al pubblico ministero o al minore medesimo[33].

Alla luce della nuova disposizione inserita, il Legislatore modula due diverse ipotesi di curatela speciale: processuale (art. 473-bis.8 primo e secondo comma) e sostanziale (art. 473-bis.8 terzo comma). Il curatore speciale del minore, nei primi due commi dell’articolo 473-bis.8 c.p.c. è figura processuale ossia soggetto (nella maggior parte dei casi individuato tra avvocati altamente specializzati) chiamato a rappresentare il minore nei casi di conflitto di interessi con i genitori (specificamente indicati nella norma, per esempio nei casi di procedimenti di decadenza, di procedimenti ex articolo 403 c.c., di affidamento etero familiare del minore etc.) oppure nei casi in cui vi sia espressa richiesta del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età. Al contrario, il curatore speciale del minore nel terzo comma dell’art. 473-bis.8 ha natura sostanziale: agisce “fuori” dal processo e per situazioni specifiche su mandato del giudice. In tutti i casi, il curatore speciale del minore esaurisce i suoi compiti (anche laddove gli siano stati assegnati specifici poteri sostanziali) con la definizione del procedimento nel cui ambito è avvenuta la nomina.

Importante – e già presente nella disciplina previgente – è il potere in capo al giudice (anche relatore nel corso dell’istruzione e della trattazione) di attribuire al curatore specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Al riguardo, è bene precisare che la disposizione non delinea una fisiologia tipica nell’esito della curatela in questo caso: quanto a dire che è, poi, il giudice a definire le modalità di adozione del provvedimento finale. Alla luce delle prassi giurisprudenziali, infatti, sono diffuse almeno due metodologie (entrambe da ritener compatibili con il nuovo art. 473-bis.8). In un primo caso, il giudice non attribuisce al curatore un effettivo potere di rappresentanza sostanziale, bensì il compito di da far confluire una posizione scritta nell’interesse del minore (relazione): a seguito della posizione rappresentata nell’interesse del minore, è il giudice ad adottare l’atto necessario (ad esempio, attribuendo a uno dei due genitori – quello che era favorevole a tale atto – il potere di procedere da solo; oppure emettendo misura ad hoc rivolta ai terzi interessati, come ente locale, sanitario o scuola). In questo caso, quindi, l’atto conclusivo resta giudiziale. Valga un esempio. Un padre vuole iscrivere il figlio in una scuola pubblica la ma madre non è d’accordo. All’esito dello svolgimento dei compiti, il curatore conclude nel senso che, nel migliore interesse del bambino, va preferita l’iscrizione nella scuola [34]pubblica. A questo punto, il giudice autorizza il padre a iscrivere il figlio alla scuola pubblica (superando, così, la necessità del consenso del genitore dissenziente). Altra ipotesi è, invece, quella della rappresentanza strettamente sostanziale, perché di natura sostitutiva: è il curatore che, direttamente, pone in essere l’atto necessario nell’interesse del bambino (ad es., sottoscrivendo il modulo di iscrizione a scuola). La nuova norma non esplicita in che misura venga liquidato il compenso del curatore e ciò perché questa figura può essere ricondotta all’alveo degli ausiliari del giudice nominati ai sensi dell’articolo 68 c.p.c. Ne consegue che la liquidazione è fatta con decreto dal giudice che lo ha designato (art. 52 disp. att. c.p.c.) e posta a carico di chi è tenuta a sostenerla (art. 53 disp. att. c.p.c.). In linea di principio, è spesa che il giudice può liquidare e porre a carico di entrambi genitori o di quello che, all’esito dell’incombente, sia risultato “soccombente”. Ove il curatore speciale assuma le vesti del difensore del minore, potrà depositare in nome e per conto del medesimo, l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (il curatore speciale del minore che rivesta anche la qualifica di avvocato può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore ai sensi dell'art. 86 c.p.c., potendo cumulare le due qualifiche - che restano, comunque, distinte - e non avendo necessità del formale conferimento a sé stesso della procura alle liti).

Il curatore speciale del minore è soggetto su cui grava l’obbligo di ascolto del minore, nei limiti di cui all’art. 473-bis. c.p.c. Orbene, come noto, nella maggior parte dei casi il curatore speciale è un avvocato specializzato che, peraltro, concentra in sé la qualifica di curatore e di avvocato del minore. Il codice deontologico forense vieta agli avvocati di procedere all’ascolto di una persona di minore età senza il consenso dei genitori (art. 56) ma questa norma non opera in presenza di una designazione giudiziale che assegna la qualifica di curatore speciale. La disciplina applicabile non richiama, in questo caso, l’art. 473-bis.5 (modalità dell’ascolto): ciò non esclude che il giudice possa dare indicazioni e precisare la metodologia dell’ascolto ove lo ritenga opportuno o necessario.

Altra distinzione che risulta dal dato normativo è quello tra apertura della curatela facoltativa e vincolata. In alcuni casi, infatti, è il Legislatore che configura, ex ante, la necessità del curatore (art. 473-bis.8, primo comma); in altri casi, la scelta è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice (art. 473-bis.8, secondo comma[35]; art. 473-bi.7, secondo comma). In linea di principio, il Legislatore si muove nei binari che aveva già delineato la giurisprudenza di legittimità e costituzionale[36].

L’acquisita centralità del curatore non deve, però, sfociare nell’«abuso» di utilizzo di questa figura tenuto conto del fatto che esso rappresenta una significativa deroga alla regola generale della rappresentanza del figlio da parte dei genitori, diretta espressione della responsabilità genitoriale di cui sono titolari[37].

5. Procedimento di separazione e divorzio

In seno al nuovo titolo IV-bis (Libro II c.p.c.), la sezione VII disegna le disposizioni particolareggiate per i procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni (artt. 473-bis.47 – 473-bis.51 c.p.c.). La cornice regolatoria è costituita da queste disposizioni, in combinato disposto con quelle dei Capi precedenti (norme generali, del giudizio di primo grado, del grado di appello). Orbitano nello spettro del nuovo rito unitario, ovviamente, anche le controversie che hanno ad oggetto la nullità del matrimonio.

5.1. Competenza territoriale

Le regole di competenza territoriale prevedono un criterio prioritario se “devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore” (art. 473-bis.11[38]): in questa ipotesi è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale[39], a salvaguardia della sua continuità affettivo relazionale[40]. Il criterio generale della residenza del convenuto (art. 18 c.p.c.) è, dunque, secondario (si applica in mancanza di minori coinvolti nel processo[41]). La residenza abituale del bambino deve essere decisa di comune accordo dei genitori, rientrando tra le questioni di particolare importanza[42]. Per non frustrare lo spirito della norma e per disincentivare trasferimenti attuativi di forme di “forum shopping”, è previsto che, in caso di trasferimento non autorizzato della residenza del minore, permanga la competenza del tribunale del precedente luogo di residenza, qualora il ricorso sia depositato entro l’anno[43].

Ci si è chiesti se in caso di declaratoria di incompetenza territoriale il giudice possa pronunciare provvedimenti provvisori[44]. Nel riparto di competenze tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario, il Legislatore è espressamente intervenuto nell’art. 38 disp. att. c.c.: 1) i provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario; 2) i provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni. In questa ipotesi, però, la disciplina relativa alle misure interlocutorie si lega a doppio filo con il fatto che è in corso una translatio iudicii (il procedimento viene trasferito da un ufficio all’altro); ciò non accade per la competenza territoriale e, da qui, la mancanza di un regime analogo. Applicando in questa sede il principio del Legislatore consapevole dovrebbe propendersi per la esclusione dell’applicazione analogica del regime previsto dall’art. 38 disp. att. c.c. che, invero, regola una fattispecie processuale ben diversa (per quanto si è detto).

5.2. Il processo

Il procedimento regolato dal rito unitario si introduce con ricorso (secondo le regole generali: art. 473-bis.12 se promosso dalle parti; art. 473-bis.13 se promosso dal pubblico ministero) che deve essere redatto in modo chiaro e sintetico[45]; quale corollario, l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda deve rispondere ai criteri di chiarezza e sinteticità[46] (art. 473-bis.12, primo comma, lett. e).

Il ricorso deve contenere: 1) l’indicazione del giudice (“l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta”), i riferimenti soggettivi della lite, le indicazioni relative ai minori o ai figli maggiorenni ma bisognosi di protezione (“il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono”; “il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura”), gli ulteriori elementi identificativi dell’azione (“la determinazione dell’oggetto della domanda” e “la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni”); 2) “l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione”.

Quali caratteri [47]di specialità, in questo caso:

1) Il ricorso deve indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse (e deve essere allegata la copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti).

2) In ogni caso, al ricorso sono allegati:

a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;

c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

3) Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale[48] che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute)

Rispetto ai requisiti del ricorso, si segnala un refuso.

L’articolo 473-bis-51 c.p.c. prescrive che Il ricorso sia sottoscritto anche dalle parti e contenga “le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, c.p.c. (…)”. Il richiamo ai numeri 1), 2) 3) e 5) è un refuso legislativo perché l’art. 473-bis.12 presenta un elenco per lettere e non per numeri. Quindi i numeri 1), 2), 3) e 5) – citati nell’art. 473-bis.51 c.p.c. - devono essere letti come richiamo alle lettere a), b), c), e).

In linea con le scelte adottate anche per il rito ordinario generale, le preclusioni processuali e i termini per le difese si consumano in un momento anteriore all’udienza di prima comparizione, al fine di consentire una accelerazione del procedimento. La scelta adottata è, quindi, quella di far retroagire al momento della proposizione degli atti introduttivi, le preclusioni allegative e quelle probatorie, quando la controversia abbia ad oggetto diritti disponibili[49].

Parte attrice e parte convenuta si scambiano gli atti introduttivi (ricorso e comparsa di risposta) e, poi, hanno termini per le “ulteriori difese” (art. 473-bis.17 c.p.c.).

Il regime delle preclusioni processuali sortisce delle eccezioni (v. art. 473-bis.19):

1) le decadenze processuali previste (artt. 473-bis.14 e 473-bis.17) «operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili» (art. 473-bis.19, primo comma);

2) le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori;

3) le parti possono proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.

Il procedimento, nella sua struttura, ricalca il modello tipo del procedimento in materia di famiglia. Il presidente con decreto nomina il giudice relatore e fissa l’udienza, avvisa e rende edotto il convenuto dei termini decadenziali che sono fissati alle sue difese, della necessità di munirsi di un difensore tecnico, potendo godere del patrocinio a spese dello Stato, della necessità di costituirsi entro trenta giorni anteriori l’udienza[50]. Su iniziativa dell’attore, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, copia del ricorso e decreto vengono notificati al convenuto, in modo di garantire dalla notifica all’udienza un termine a difesa non inferiore a sessanta giorni, con dilazione ulteriore per i casi in cui la notifica debba essere effettuata all’estero e salvo sanatoria, mediante rinvio della prima udienza, in caso di termine inferiore. Se l’orologio biologico del procedimento non è compatibile con esigenze indifferibili, il ricorrente può richiedere provvedimenti provvisori (cautelari): in questo caso, si attiva la fase interlocutoria d’urgenza prevista dall’art. 473-bis. 15 che confluisce in misure adottate inaudita altera parte.

A scanso di equivoci, va evidenziato che non è più prevista “l’udienza presidenziale”[51]: il Presidente attiva il procedimento ma, poi, consegna la “gestione” della procedura al giudice relatore (designato ai sensi dell’art. 473.bis.14, secondo comma). Ben inteso, non è escluso che la trattazione sia collegiale (v. artt. 473.bis.14, 473.bis.21) ma, evidentemente, la consuetudine già consolidata è nel senso di delegarla al giudice relatore.

Ogni procedimento – anche quello di separazione – si conclude, ora, con un modulo decisorio uniforme: la sentenza. Scompare, dunque, il “decreto” di omologa della separazione consensuale che viene sostituito da una decisione tipica decisoria.

Il modello procedimentale “comune” è quello di cui all’art. 473-bis.28 c.p.c.

Una volta esaurita l’istruzione, il giudice relatore fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termini comuni per le attività difensive finali e precisamente:

1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;

2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;

3) un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.

All’udienza la causa viene quindi rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio. La sentenza è infine depositata nei successivi sessanta giorni.

Va da sé che, nel linguaggio processuale, l’udienza conclusiva del giudizio non sarà più “udienza di precisazione delle conclusioni” (che sono già state precisate nelle note), bensì udienza di rimessione della causa in decisione (secondo la precisa dizione dell’art. 473-bis.28, primo comma, c.p.c.).

5.3. Contemporanea proposizione delle domande di separazione e divorzio

Una straordinaria innovazione introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022 riguarda la possibilità di contemporanea proposizione della domanda di separazione giudiziale e di quella divorzile.

Una premessa di teoria generale è opportuna. Come noto, si distingue tra presupposti processuali e condizioni dell’azione. I primi attengono all'esistenza stessa del processo, nonché alla sua validità e procedibilità, e devono sussistere prima della proposizione della domanda a pena di improponibilità. Al contrario, le condizioni dell’azione sono i requisiti di fondatezza della domanda, necessari affinché l'azione possa raggiungere la finalità concreta cui essa è diretta: è sufficiente che tali condizioni esistano al momento della pronuncia, e non necessariamente a quello della domanda[52]. La giurisprudenza, su alcune questioni, ha talvolta offerto letture diverse qualificando un fatto vuoi come condizione dell’azione, vuoi come presupposto processuale. La differenza non è solo dogmatica: se una condizione dell’azione non sussiste al momento della domanda ma si verifica prima della rimessione della causa in decisione, la domanda è comunque procedibile. Al contrario, se un presupposto processuale manca ab origine, la domanda è in ogni caso improponibile[53].

Ebbene, sulla scorta dell’orientamento costante della giurisprudenza[54], il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (anche vuoi solo a mezzo di decisione parziale sul solo status[55]) costituisce un presupposto della domanda di divorzio che, in suo difetto, è improponibile. Da qui, quale conseguenza logico-giuridica, l’improponibilità della domanda di divorzio unitamente alla richiesta di separazione, a prescindere dal suo passaggio in giudicato in itinere, durante il processo in regime di cumulo.

È qui che la Riforma Cartabia cambia pagina. L’art. 473-bis.49, infatti, introduce la possibilità del cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel dettaglio, il primo comma della norma in esame prevede la possibilità di proporre contemporanea domanda di separazione e di divorzio, precisando che il divorzio potrà essere pronunciato solo previa verifica dei presupposti richiesti dalla normativa vigente: la disposizione, in particolare, afferma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Ciò sta a significare che la domanda divorzile può essere presentata anche dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta.

In virtù di questa disposizione, il divorzio potrà essere pronunciato solo dopo che già sia stata pronunciata, nel medesimo giudizio, la sentenza parziale di separazione, previo accertamento che tale decisione sia passata in giudicato e che sia trascorso il tempo richiesto (sulla base delle modifiche introdotte dalla l. 6 maggio 2015, n. 55, un anno) dalla comparizione delle parti dinanzi al giudice nel procedimento in esame (nel quale sono state proposte contemporaneamente le domande di separazione e divorzio). Qualora tali presupposti non dovessero essere sussistenti, la domanda di divorzio dovrà essere dichiarata improcedibile.

La norma, così delineata, potrebbe imporre un ripensamento della qualificazione giuridica del “giudicato sulla separazione”: la contemporanea proponibilità di entrambe le domande sembra voler dire che il passaggio in giudicato della separazione è, ora, non più presupposto processuale bensì condizione dell’azione; in questo modo, si eviterebbero aporie nella teoria generale del diritto processuale civile.

In concreto, l’attore, con il ricorso, presenta distinte conclusioni: con la prima, chiede dichiararsi la separazione dei coniugi, con pronuncia parziale sullo status; con la seconda, sul presupposto del passaggio in giudicato della decisione di separazione, chiede pronunciarsi il divorzio. Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone è ammesso solo appello immediato (art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c.).

La sentenza, per l’effetto, contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti (art. 473-bis. 49, ultimo comma). Viene quindi specificamente indicata la necessità di puntualizzare la diversa decorrenza dell’assegno di mantenimento o di divorzio in favore del coniuge o dell’ex coniuge debole, stante la rilevanza statistica di tali domande, e al fine di evitare possibili sovrapposizioni di pronunce, con potenziali problemi di contraddittorietà di giudicati e di controversie nella fase esecutiva[56].

L’art. 473-bis.49 recepisce, anche, talune prassi sviluppatesi negli uffici giudiziari all’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 55 del 2015: se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40 c.p.c. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma. Inoltre, se questi procedimenti davanti allo stesso giudice, si applica l'articolo 274 c.p.c.

5.4. Provvedimenti provvisori

Il nuovo rito della famiglia, anche se non prevede più i provvedimenti presidenziali, contempla l’espressa possibilità di provvedimenti temporanei (diretti a regolare le situazioni giuridiche soggettive nelle more del processo) o urgenti (per far fronte a situazioni improcrastinabili). Queste misure in itinere sono assunte con ordinanza dal giudice delegato nel contesto della più ampia trattazione del processo; infatti, alla prima udienza, il tribunale (giusta l’art. 473-bis.22 c.p.c.): 1) pronuncia le misure provvisorie e urgenti (“quando occorra”); 2) provvede sulle richieste istruttorie; 3) predispone il calendario del processo (per cui v. art. 81-bis disp. att. c.p.c.)[57]; 4) fissa la successiva udienza determinandone il contenuto (es. assunzione dei mezzi di prova ammessi)[58]. Nei procedimenti di separazione e divorzio, questa trama di regole si integra di alcune disposizioni particolareggiate, previste dall’art. 473-bis.50 c.p.c. In questi casi, infatti, il giudice, quando adotta i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 473-bis.22, primo comma, «indica le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro e può formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti. Se queste accettano la proposta, il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 473-bis.39».

I provvedimenti “urgenti” che il tribunale può adottare mantengono il loro carattere di atipicità, proprio per adattarsi alla situazione concreta che necessita di intervento; sono, inoltre, discrezionali essendo giustificati dal criterio di “opportunità” (“dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni”), con l’unico limite che devono mantenersi nella cornice formata dai “limiti delle domande da proposte dalle parti e dei figli” (art. 473-bis.22, primo comma).

In quest’ambito può essere interessante richiamare una recentissima novità legislativa che potrebbe arricchire l’arsenale di misure protettive del bambino in dotazione alla giurisdizione del giudice della famiglia. Il 30 gennaio 2023, la Commissione europea ha pubblicato la decisione (UE) di esecuzione 2023/201 che fissa l’entrata in funzione (tra l’altro) del Regolamento UE 2018/1862 dalla data del 7 marzo 2023[59]. Questo Regolamento[60] introduce il nuovo sistema di informazione Schengen (SIS)[61] che presenta una novità: nel sistema di allerta è possibile inserire una segnalazione («alert») anche riguardo a “minori a rischio di sottrazione da parte di un genitore, un familiare o un tutore a cui deve essere impedito di viaggiare” (nuovo articolo 32)[62]. Prima di questo nuovo strumento, la segnalazione era possibile se il minore era stato già sottratto: con il nuovo strumento sono ampliate le ipotesi che consentono l’inserimento dell’alert (ammessa in via precauzionale rispetto alla possibile sottrazione).

Si reputa che questa misura appartenga anche al giudice del procedimento ex artt. 473-bis e ss c.p.c. perché l’art. 32, par. 3, Reg. 2018/1862 espressamente precisa che “la segnalazione di un minore [a rischio di sottrazione] è inserita in seguito a una decisione delle autorità competenti, incluse le autorità giudiziarie degli Stati membri competenti in materia di responsabilità genitoriale, in caso di rischio concreto ed evidente che il minore possa essere fatto uscire in modo illecito e imminente dallo Stato membro in cui hanno sede le autorità competenti”[63]. Il sistema di “allerta” può condurre a misure immediate atte ad impedire al minore di proseguire il viaggio (v. art. 33 Reg. 2018/1862): l’immediatezza è normativamente prevista perché, in questo caso, “gli uffici SIRENE[64] intervengono immediatamente” (art. 8, par. 3, Reg. 2018/1862). La segnalazione ha durata annuale, salvo possibilità di ulteriore durata a mezzo di proroga (v. art. 53, par. 4, Reg. 2018/1862) e può essere cancellata se “le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione prendono una decisione sull'affidamento del minore” (art. 55, par. 2, lett. a), Reg. 2018/1862)[65].

5.5. Procedimento su domanda congiunta

Nell’articolo 473-bis.51 c.p.c. la nuova disciplina uniforma il regime giuridico sotteso ai procedimenti che nascono da una domanda congiunta, vuoi che si tratti di coppia matrimoniale, vuoi che si tratti di convivenza di fatto e sia per accordi di separazione o divorzio, sia per modifiche dei patti raggiunti in precedenza.

In questi casi, la competenza può essere radicata presso il luogo di residenza dell’una o dell’altra parte. Anche se la norma sul punto tace, resta comunque competente anche il foro di residenza abituale del bambino, per il caso in cui questa non coincida con la residenza dei due genitori, dovendosi ritenere che l’art. 473-bis.51 introduca ulteriori criteri rispetto a quello generale (art. 473-bis.11). Al riguardo, la Relazione illustrativa[66] riporta che “in presenza di minori collocati fuori dalla famiglia di origine il procedimento congiunto non potrà riguardare i provvedimenti a tutela dei figli, che dovranno essere richiesti al tribunale ordinario o al tribunale per i minorenni con altro e diverso procedimento”. Ciò vale, per l’appunto, solo in presenza di limitazioni della responsabilità genitoriale non nel caso, invece, di mere circostanze o situazioni di vita familiare[67].

Nell’ambito di questi procedimenti, l’audizione del bambino è disposta dal giudice solo se necessario (art. 473-bis.4, ultimo comma[68]).

La domanda si introduce con ricorso sottoscritto anche dalle parti “e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473-bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici”. L’articolo 473-bis-51, secondo comma, c.p.c. prescrive, come detto, che il ricorso contenga “le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5) (…)” ma come si è già fatto presente, il richiamo ai numeri 1), 2) 3) e 5) è un refuso legislativo perché l’art. 473-bis.12 presenta un elenco per lettere e non per numeri. Quindi i numeri 1), 2), 3) e 5) – citati nell’art. 473-bis.51 c.p.c. - devono essere letti come richiamo alle lettere a), b), c), e).

Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali[69]. Questa espressa previsione a favore anche dei trasferimenti immobiliari inclusi in schede negoziali di separazione o divorzio testimonia ancora una volta l’evoluzione ordinamentale nel senso di riconoscere sempre maggiore autonomia ai coniugi; come bene ha evidenziato la Dottrina, “il principio di libertà e di autoresponsabilità che ne risulta consacrato tratteggia come diritto potestativo, in senso sostanziale, il potere in capo ai coniugi di separarsi e di divorziare, di disciplinare i risvolti anche economici di dette scelte, nonché di modificare il regime ab initio concordato[70]”.

I procedimenti su domanda congiunta consentono alle parti di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte: in questo caso, però, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis.13, terzo comma (ossia, la documentazione economica richiesta nel caso di procedimento contenzioso).

A seguito del deposito, il presidente fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza. All'udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il procedimento si conclude con sentenza “con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti”. Come già osservato, il modello decisorio viene uniformato nella forma della sentenza (non è, dunque, più previsto il decreto di omologa).

In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.

6. Il processo minorile a gestione condivisa

Un principio che non è espressamente indicato dalle norme del nuovo rito è, in realtà, una delle anime che emerge in modo chiaro dal tessuto delle nuove disposizioni: il processo che riguarda i bambini deve intendersi a “gestione condivisa”. Si tratta, infatti, di un rito che, come detto, si muove a “tutele particolareggiate” in cui il campo d’azione ospita diversi protagonisti, ciascuno dei quali chiamato a profondere uno sforzo convergente verso il prevalente interesse del minore: il curatore speciale (ora con poteri anche sostanziali), il consulente (ora specializzato), il mediatore familiare (ore regolato con albo), il coordinatore genitoriale (ora previsto ex lege); soprattutto: l’avvocato, il giudice. Il fatto che il procedimento chiami tutti gli interlocutori a tener presente l’interesse dei bambini coinvolti muta in parte il rapporto tra il tribunale e l’avvocatura perché deve presumersi che entrambi i due interlocutori di giustizia tengano in considerazione gli interessi del bambino e, quindi, in quest’ottica, si ispirino al principio di leale collaborazione. In ciò, la gestione del procedimento – affidata al tribunale – diventa «condivisa» nel senso che il giudice, man mano, conduce il procedimento e coltiva le sue scelte coinvolgendo attivamente gli avvocati.

E ciò presuppone un rapporto di lealtà per cui molto utili paiono le recenti osservazioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione[71]: l’avvocato (…) è investito di una funzione di grande rilievo sociale, che esige da lui la massima professionalità. L’esercizio della giurisdizione non può avere luogo senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà; per cui, ove il professionista tradisca questa fiducia, potrà certamente essere chiamato a rispondere, in altra sede, del suo operato infedele; ma non si deve trarre dall’esistenza di possibili abusi, che pure talvolta si verificano, una regola di giudizio che abbia come presupposto una generale e immotivata sfiducia nell’operato della classe forense”.

Sono anche queste i principi essenziali del processo minorile: lealtà, collaborazione.

Le nuove norme sono uno “spartito” che il giudice – direttore d’orchestra – è tenuto ad eseguire nel modo migliore soprattutto pensando ai suoi ascoltatori principali: i bambini. E come in tutte le esecuzioni meglio realizzate, l’orchestra presuppone un lavoro di squadra, ciascuno nel suo ruolo. Anche perché, dopo tutto, da soli si può andare anche più veloci, ma insieme si va più lontano.

[1] Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243, S.O.

[2] Legge 29 dicembre 2022, n. 197: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” in Gazz. Uff. 29 dicembre 2022, n. 303

[3] Decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198: “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, in Gazz. Uff. 29 dicembre 2022, n. 303.

[4] V. Milleproroghe 2023, prorogati i termini in materia di giustizia civile in Ilprocessocivile.it

[5] Gazz. Uff. 19.10.2022, serie gen. n. 245, suppl. ord. n. 5).

[6] Cass. civ., sez. III, 24 agosto 2007, n. 17958

[7] Valga un esempio. Il Decreto modifica l’art. 37 (in tema di difetto di giurisdizione) prevedendo che “Nei giudizi di impugnazione [il difetto di giurisdizione] può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l'attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito”. Si tratta del recepimento della regola già invalsa nella giurisprudenza (v. ex multis, Cass. civ., Sez. Un., n. 22349 del 2018).

[8] L’art. 473-ter c.p.c. introduce la regola generale della “immediata esecutività” dei decreti del giudice tutelare pronunciati in camera di consiglio. Tuttavia, resta immutato l’art. 741 c.p.c. in virtù del quale “i decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo”. Deve, dunque, ritenersi che per i decreti pronunciati in camera di consiglio: se del giudice tutelare, sono immediatamente esecutivi; altrimenti, sono efficaci decorsi i termini di cui all’art. 741 c.p.c. Forse, questa non era l’intenzione del Legislatore delegato perché, a dire il vero, è una differenza di regime un po' distonica.

[9] Comma così sostituito dall'art. 29, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

[10] V. ad es., Trib. Milano, sez. IX civ., 14 gennaio 2015)

[11] In particolare, il nuovo quarto comma recita: “Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse del figli!”

[12] Istituto noto come cd. mediazione giudiziale. Nella casistica giudiziaria, le ipotesi di procedimenti non contenziosi di queto tipo sono rarissime.

[13] Questo particolare aspetto è chiarito dalla Relazione illustrativa: “Il terzo comma, in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 1 comma 22, lett. a) modifica il quarto comma dell’articolo 250 c.c., armonizzandolo con i principi che reggono il nuovo rito unitario in materia di procedimenti per le persone, i minorenni e le famiglie. A fronte del rifiuto del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio al riconoscimento da parte dell’altro, quest’ultimo può rivolgersi al tribunale del luogo di residenza abituale del minore. Il procedimento segue le norme delineate dal nuovo rito unitario; il giudice, in linea con quanto previsto dall’articolo 250 del codice civile nella sua attuale formulazione, può adottare, in ogni momento e dunque anche prima della decisione sullo status i provvedimenti ritenuti opportuni per instaurare la relazione tra il figlio colui che ha richiesto il riconoscimento” (Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 in Gazz. Uff. 19.10.2022, serie gen. n. 245, suppl. ord. n. 5)

[14] V. Trin. Milano, 26 giugno 2013 in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9318 - pubb. 22/07/2013: “In materia di azione ex art. 269 c.c., la competenza si radica nel luogo di residenza del convenuto (Cass. Civ. 1373/1992, Sez. Un.; Cass. Civ., 11021/1997: precedenti che si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.), non rintracciandosi, peraltro, nel codice di rito, un foro del “concepimento” e nemmeno potendosi ritenere prevalente la tutela del minore, in quanto la causa ha ad oggetto la paternità biologica che, se accertata, legittima le domande nell’interesse della prole, per le quali, sì, opera il foro di residenza del minore (es. 317-bis c.c., 38 disp. att. c.p.c.)”

[15] Danovi F., Le ragioni per una riforma della giustizia familiare e minorile in Famiglia e Diritto, 2022, 4, 327

[16] V. ad es., Carratta A., Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile, in Famiglia e Diritto, 2022, 4, 350

[17] Una delle ipotesi di illecito endofamiliare ormai ben tipizzata dalla giurisprudenza è quella della violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c.: essa, secondo il diritto pretorile vigente, costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare. Interessante anche evidenziare come, sempre secondo la linea di pensiero dei giudici, questa tipologia di danno è risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto (Cass. civ., 28 novembre 2022 n. 34986)

[18] Se ne dà atto anche nella relazione illustrativa a proposito dell’art. 473-bis.49 c.p.c.: v. Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 in Gazz. Uff. 19.10.2022, serie gen. n. 245, suppl. ord. n. 5

[19] Cecchella C., Il nuovo processo familiare e minorile nella legge delega sulla riforma del processo civile in Questione Giustizia

[20] V. Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario: Relazioni sulle novità normative della riforma “Cartabia” (diritto e procedura civile), 2023, 236

[21] Ex multis, in tema di minore come “parte” del processo (in senso formale o sostanziale), v. Cass. civ. 6 dicembre 2021 n. 38719

[22] “Le autorità giurisdizionali degli Stati membri danno al minore capace di discernimento, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato”. Questa norma costituisce, ormai, l’acquis del diritto europeo. Ad esempio, è anche ripresa nella recente proposta della Commissione europea, del 7 dicembre 2022, di Regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione (art. 15 della proposta).

In Dottrina, v. in particolare: Musseva Boriana, The recast of the Brussels IIa Regulation: the sweet and sour fruits of unanimity in ERA Forum Volume 21 (2020), 1. La Prof.ssa Musseva ha presieduto proprio il negoziato sul recast di Bruxelles II-bis, durante la Presidenza del Consiglio dell’UE nel semestre della Bulgaria.

[23] Questa norma recepisce anche le indicazioni del Consiglio d’Europa: “L’essere ascoltato è un diritto del minore, non un dovere da imporgli” (Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore, punto n. 46).

[24] Il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia raccomanda che i minori siano ascoltati direttamente. Commento generale n. 12 sul diritto del minore di essere ascoltato (CRC/C/GC/12, 1° luglio 2009), par.35 35.

[25] V. Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 in Gazz. Uff. 19.10.2022, serie gen. n. 245, suppl. ord. n. 5

[26] V. Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore, punto n. 115

[27] V. ad es., Corte EDU, 8 luglio 2003, Sahin v. Germania (n. 30943/96)

[28] Regolamento (UE) 2019/1111 del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione)

[29] “La videoconferenza potrebbe inoltre essere usata per ascoltare un minore come previsto dal regolamento (UE) 2019/1111”: così Cons. 21, Regolamento (UE) 2020/1783 del 25 novembre 2020 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (rifusione)

[30] In data 9 dicembre 2022: v. https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/09/digital-justice-council-adopts-negotiating-mandates-on-two-proposals-to-digitalise-judicial-cooperation-and-access-to-justice/

[31] V. il Considerando n. 21-a: “Qualora un minore partecipi a procedimenti in materia civile o commerciale, in particolare in qualità di parte, a norma del diritto nazionale, il minore potrebbe partecipare all'udienza mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza a norma del presente regolamento, tenendo conto dei suoi diritti procedurali. Tuttavia, se il minore partecipa al procedimento ai fini dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, ad esempio se deve essere ascoltato in qualità di testimone, il minore potrebbe essere ascoltato anche mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza a norma del Regolamento (UE) 2020/1783”.

[32] G. Ruffini, Il processo civile di famiglia e le parti: la posizione del minore, in Dir. fam. pers. 2006, 1258-1259

[33] D’Amato D., Il curatore speciale del minore alla luce della riforma del processo civile in Rivista di diritto processuale, 2022, 4, 1317

[34] Cass. civ., sez. 2, 3 gennaio 2019 n. 9

[35] Il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Per Cass. civ, 11 maggio 2018, n. 11554 «la sussistenza del conflitto di interessi tra i genitori ed il minore ai fini della nomina del curatore speciale, in un procedimento nel quale si discuta del suo affidamento, deve essere valutata in concreto, avuto riguardo all’incapacità , anche temporanea dei genitori a tutelare la posizione del figlio, non potendosi desumere la sussistenza del conflitto di interessi dalla mera conflittualità interna tra i genitori ove risulti la loro piena capacità ed una buona relazione con il minore».

[36] Spicca, per importanza: Corte cost. 11 marzo 2011, n. 83, in Fam. e dir. 2011, 545 ss., con nota di F. Tommaseo, La Corte costituzionale sul minore come parte nei processi della giustizia minorile

[37] D’Amato, opera cit.

[38] “La norma costituisce espressione dei principi sovranazionali in materia (Reg. UE 1111/19; Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori conclusa all’Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata con legge 18 giugno 2015, n. 101) e di quelli espressi dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass., ord. 7 giugno 2021, n. 15835)”. Così: Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 in Gazz. Uff. 19.10.2022, serie gen. n. 245, suppl. ord. n. 5

[39] Il concetto di residenza abituale fa capo a una situazione di “fatto” che prescinde dalle risultanze anagrafiche e si determina in base al luogo in cui il bambino ha la sede prevalente dei suoi interessi ed affetti. Essendo una situazione “di fatti”, l’accertamento della residenza abituale si risolve in una “quaestio facti” (Cass. civ., Sez. Un., 13 dicembre 2018 n. 3239). Si tratta di una nozione ormai adottata (e simile) sia in ambito europeo (habitual residence, résidence habituelle) che nazionale e fa leva sul dato esperienziale per cui i giudici del luogo di residenza abituale si trovano di norma nella migliore posizione per valutare le misure da adottare nell’interesse del minore (Corte Giust. UE, 14 luglio 2022, C-572/21). La residenza abituale è, dunque, criterio per determinare sia la competenza territoriale (a livello nazionale) che la competenza giurisdizionale (a livello UE e internazionale).

[40] Cass. Civ., Sez. Un., ordinanza 5 giugno 2017, n. 13912; Cass., 22 luglio 2014, n. 16648 del 2014).

[41] In tal senso va letto il secondo comma dell’art. 473-bis.11 c.p.c. che prevede in sostanza, che in assenza di figli minori, il tribunale territorialmente competente sia individuato in base ai criteri generali degli articoli 18 e seguenti.

[42] Come ora risulta espressamente dal testo dell’art. 316 c.c., come novellato dal dlgs 149/22

[43] Questa è la chiara spiegazione della norma offerta dalla Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 in Gazz. Uff. 19.10.2022, serie gen. n. 245, suppl. ord. n. 5. Si precisa anche che “la fissazione di un termine, decorso il quale la competenza spetta al giudice del nuovo luogo di residenza del minore pure in presenza di trasferimenti non autorizzati, risponde alla necessità di superare alcune incertezze interpretative (Cass., ord. 20 ottobre 2015 n. 21285) ed è espressione dei principi generali della normativa sovranazionale (art. 9 Reg. UE 1111/19 e art. 7 conclusa all’Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata con legge 18 giugno 2015, n. 101)”.

[44] V. Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario: Relazioni sulle novità normative della riforma “Cartabia” (diritto e procedura civile), 2023, 237