GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

Questo contributo è parte del percorso intrapreso da questa Rivista per ricordare Giacomo Matteotti a cento anni dal suo assassinio, avvenuto il 10 giugno 1924. Il IV convegno di Giustizia Insieme, "La magistratura e l'indipendenza", Roma 12 aprile 2024 è stato dedicato alla memoria di Giacomo Matteotti. Per gli altri contributi già pubblicati si veda Giacomo Matteotti: il suo e il nostro tempo di Licia Fierro, Discorso alla Camera del Deputati del 30 maggio 1924 di Giacomo Matteotti, "Il delitto Matteotti" e quel giudice che voleva essere indipendente (nel 1924) di Andrea Apollonio, Una risalente (ma non vecchia) vicenda processuale: il pestaggio fascista in danno dell’on. Giovanni Amendola del 26 dicembre 1923 di Costantino De Robbio, La magistratura al tempo di Giacomo Matteotti di Giuliano Scarselli, A margine del Processo Matteotti: la coerenza di un magistrato in tempo di regime di Costantino De Robbio, Giacomo Matteotti. Il giurista di Giovanni Canzio, Note su Giacomo Matteotti ed il penale costituzionale: la legalità dalla crisi dello Stato liberale alla «dominazione fascista» di Floriana Colao, Il metodo per la riforma fiscale, preziosissima eredità di Giacomo Matteotti di Francesco Tundo.

Io il mio discorso l’ho fatto. Ora voi preparate il discorso funebre per me. Giacomo Matteotti, 30 maggio 1924, dopo aver pronunciato il suo ultimo, appassionato, coraggioso, discorso alla Camera dei Deputati, ormai divenuta un bivacco di manipoli. Il 10 giugno successivo Matteotti è stato rapito ed ucciso. Questo è il martire dell’antifascismo, quindi tout court della democrazia e della libertà, che è conosciuto da tutti.

Francesco Tundo, con La riforma tributaria. Il metodo Matteotti, Bologna, 2024 e con questo scritto per Giustizia Insieme illumina una parte dell’attività politica di Giacomo Matteotti che è molto meno noto, ma per nulla meno importante.

La “questione fiscale” infatti è da sempre al centro del discorso pubblico degli aggregati umani, dall’evangelico dare a Cesare quello che è di Cesare al no taxation without representation della rivoluzione americana.

Perciò non può affatto sorprendere che un politico fine e profondo come Matteotti -in una convulsa fase di transizione che ha portato la Nazione nel baratro del ventennio fascista ed al suo tragico epilogo bellico, poi a quello catartico, ma ugualmente drammatico, della Liberazione- non sentisse l’importanza di tale nodo strategico e non lo vivesse da protagonista.

Tundo lo spiega in modo molto puntuale ed approfondito, mettendo in risalto i passaggi fondamentali del pensiero di politica fiscale di Matteotti, dall’esperienza nel governo degli Enti locali a quella parlamentare, conclusasi con il suo barbaro assassinio.

Ed è al crepuscolo di questa esperienza umana e politica che si coglie la grandezza dello statista socialista. Come ricorda Tundo, per nulla a caso, «La prima legge presentata in Aula dal Governo fascista è una legge tributaria, anzi una legge per la riforma tributaria, che determina l’esautorazione del Parlamento a beneficio del Governo e, di fatto, apre il varco alla dittatura» (F. TUNDO, op. cit., 105).

Matteotti è sulla barricata, come non poteva non essere. Perché è con questa legge che Mussolini chiede i “pieni poteri” di triste memoria. Ai tempi del premierato un monito chiaro. E il parlamentare socialista, senza paura, in Aula dichiara «In nessun Parlamento d’Europa sono stati dati al Governo i pieni poteri in materia di tributi. I parlamenti traggono anzi la loro origine proprio dal concetto di limitare i poteri del Principe o del potere esecutivo nel prelevamento delle imposte» (F. TUNDO, op. cit.,110).

Vero, verissimo: questa è la storia dell’evoluzione dei sistemi politici, dalle monarchie assolute a quelle parlamentari ed infine ai moderni sistemi democratici occidentali.

Come Tundo ci spiega, le idee di politica tributaria di Giacomo Matteotti risentono inevitabilmente del tempo storico nelle quali vengono sostenute e vanno pertanto contestualizzate, storicizzate. Tuttavia non possono aversi dubbi che all’Assemblea costituente, nella Commissione dei ’75, Matteotti sarebbe stato uno dei padri degli artt. 23, 53 della Costituzione della Repubblica italiana e degli artt. 2, 3 della stessa, principi supremi sui quali si fondano.

La ferocia fascista ha impedito che ciò accadesse, ma è stato lo stesso Matteotti a dire «Uccidete me, ma l’idea che è in me non la ucciderete mai». Con questo contributo di Francesco Tundo la Rivista vuole dunque farne vivere le idee e onorarne una volta di più la memoria.

Licenziamenti e Jobs Act, l’intervento della Corte Costituzionale sui casi di nullità

Riflessioni a margine della sentenza della Corte Costituzionale 22 febbraio 2024, n. 22

di Chiara Colosimo

Abstract

L’autrice riflette sull’ultimo intervento della Corte Costituzionale in materia di tutele per i casi di licenziamenti illegittimi e, nello specifico, sulla pronunzia del 22 febbraio 2024, n. 22, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2, co. 1, D. Lgs. 23/2015, limitatamente all’avverbio «espressamente» che aveva l’effetto di restringere la platea dei casi di nullità sanzionabili con la reintegrazione, introducendo un’illegittima distinzione tra nullità testuali e nullità virtuali le quali ultime, nel regime dei contratti a tutele crescenti, erano così rimaste prive di disciplina. Nelle riflessioni conclusive si osserva come il sistema sanzionatorio “riscritto” dal Giudice delle Leggi risulti più coerente e rispettoso della ratio sottesa al disegno del Legislatore Delegante, la cui volontà – di fatto – pare essersi pienamente attuata solo in virtù dell’intervento della Consulta.

The author reflects on the latest ruling of the Constitutional Court on the subject of protections for cases of illegitimate dismissals and, specifically, on the pronouncement of 22 February 2024, no. 22, which declared the illegitimacy of art. 2, co. 1, Legislative Decree. 23/2015 limited to the adverb “expressly”, which had the effect of restricting the number of cases of nullity punishable by reinstatement, introducing an unlawful distinction between textual nullity and virtual nullity, the latter being, thus, in the regime of Legislative Decree. 23/2015, unregulated. In the concluding remarks it is observed how the penalty system ‘rewritten’ by the Judge of Laws is more coherent and respectful of the underlying ratio of the design of the Delegating Legislator, whose will - in fact - seems to have been fully implemented only by the decision of the Consulta.

Sommario: 1. Premessa - 2. Le criticità della disciplina prevista dal Jobs Act - 3. La necessità di un intervento del Giudice delle Leggi - 3.1. La questione di legittimità costituzionale - 3.2. La decisione della Consulta - 4. Concludendo.

1. Premessa.

Il capitolo delle nullità guarda a una molteplicità di fattispecie che possono essere esaminate da due differenti punti di vista.

Sotto un profilo prettamente soggettivo, debbono essere considerate le condotte che ledono il lavoratore nella sua individualità, sia essa manifestazione di una caratteristica intrinseca dell’essere (si pensi, per esempio, al diritto antidiscriminatorio), sia essa espressione di vita familiare o sociale (si guardi, in questo senso, tra le altre, alla tutela della genitorialità); in prospettiva propriamente oggettiva, vi rientrano i comportamenti che hanno l’attitudine a entrare in conflitto con l’ordinamento giuridico, quale aperta contraddizione dei principi che lo governano ovvero tentativo di piegarne le regole per conseguire finalità illegittime (il riferimento è, in primis, ai casi di frode alla legge).

La disciplina delle nullità è stata interessata dalla profonda opera di riscrittura delle tutele avverso i licenziamenti illegittimi, avviata dal Legislatore con la riforma di cui alla Legge 92/2012 e proseguita, poi, con l’introduzione della disciplina prevista dal Decreto Legislativo 23/2015.

Nella ridefinizione complessiva delle fattispecie realizzata con il rinnovato art. 18 Legge 300/1970, a mezzo dell’art. 1, co. 42, lett. b), Legge 92/2012, si è stabilito che il giudice deve dichiarare la nullità del licenziamento – riconoscendo al lavoratore la tutela reintegratoria “forte” ([1]) – ove il recesso risulti “discriminatorio ai sensi dell’articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell’articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all’articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell’articolo 1345 del codice civile…” ([2]).

Il Legislatore del Jobs Act, per quanto in via oltremodo sintetica, ha tratteggiato un precetto simile all’art. 2, co. 1, D. Lgs. 23/2015 ([3]), sanzionando con la nullità – e, dunque, mediante reintegrazione con indennità piena – il licenziamento “…discriminatorio a norma dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge...”; peraltro, diversamente da quanto previsto all’art. 18, co. 7, Legge 300/1970, l’art. 2, co. 4, D. Lgs. 23/2015 estende il medesimo regime al caso in cui sia accertato il “difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68”.

Si è detto, un precetto analogo, non identico.

La differenza, oltre a quella appena tratteggiata e il diverso richiamo normativo in punto di discriminazione, è da individuarsi nel fatto che lo Statuto dei Lavoratori sanziona, con il primo comma dell’art. 18, i licenziamenti nulli in quanto riconducibili “ad altri casi di nullità previsti dalla legge” (con estensione, dunque, della tutela reintegratoria a tutti i casi di licenziamento intimato in violazione di una norma imperativa), mentre, con l’art. 2, il Decreto Legislativo 23/2015 sanziona – rectius, sanzionava – i licenziamenti nulli in quanto riconducibili agli “altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge”: avverbio, quest’ultimo, che “rimanda alla distinzione di carattere generale fra nullità testuali e nullità virtuali” ([4]).

2. Le criticità della disciplina prevista dal Jobs Act.

Sul differente tenore letterale delle due disposizioni, si è acceso un intenso dibattito.

Da un lato, risultava agevole ritenere che i casi di nullità testuali, specificamente richiamate dall’art. 18 Legge 300/1970, potessero rientrare nella clausola di cui all’art. 2 D. Lgs. 23/2015; dall’altro, tutt’altro che immediata si prospettava la riflessione sul precipitato oggettivo dell’avverbio «espressamente» destinato, con ogni evidenza, a operare – sotto un profilo prettamente logico-sistematico – quale norma limitativa e di chiusura.

Sicché, vi è stato chi ha ritenuto di valorizzare la differenza tra le due disposizioni in commento sottolineando come l’art. 18 Legge 300/1970 non richieda l’espressa previsione legale della nullità; si è affermato, in particolare, che l’intenzione del Legislatore del Jobs Act sarebbe stata quella di impedire un’interpretazione estensiva delle ipotesi riconducibili alla massima tutela reintegratoria, escludendo le nullità virtuali e la violazione di norme imperative non accompagnate da una espressa sanzione di nullità, e riconducendovi esclusivamente le nullità esplicitamente contemplate dalle norme in materia di licenziamenti.

In questa specifica prospettiva, si è sostenuto che “l’intenzione del legislatore del 2015 [sarebbe] stata proprio quella di escludere dall’ambito di applicazione dell’art. 2 i casi in cui la nullità del licenziamento è meramente virtuale, e ciò allo scopo di evitare che, anche in futuro, si possa verificare quello che è in effetti accaduto dopo l’entrata in vigore della riforma Fornero, e cioè una sorta di “travaso”, realizzato principalmente dalla giurisprudenza, di fattispecie di licenziamento ingiustificato nell’area di quello nullo, travaso evidentemente voluto al fine di espandere l’altrimenti esiguo spazio riservato dalla legge alla tutela più forte” ([5]).

Con differente approccio interpretativo, tuttavia, alcuni Autori hanno inteso valorizzare la ratio sottesa agli interventi normativi del decennio ([6]) – e, soprattutto, le preminenti esigenze di ragionevolezza dell’opzione legislativa ([7]) – per ritenere necessariamente ricomprese le nullità virtuali, precipitato della disposizione di cui all’art. 1418 c.c.

Autorevole Dottrina, nello specifico, ha affermato che “…l’avverbio “espressamente” contenuto nell’articolo 2 sulla tutela della reintegrazione non sembra sufficiente a porre nel nulla l’intera disciplina della nullità del codice, perché non indica una diversa disciplina, come appunto prevede l’articolo 3 in caso di licenziamento ingiustificato. In conclusione… deve essere preferita una interpretazione sistematica e non meramente letterale dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 23/2015, confortata anche dall’evoluzione del diritto vivente, per riconoscere ugualmente la reintegrazione per tutte le ipotesi di violazione di nonne imperative. Non può bastare, infatti, il solo avverbio “espressamente” per derogare al regime della nullità previsto di regola, dall’articolo 1418, primo comma, c.c.” ([8]).

Di fatto, l’art. 2 D. Lgs. 23/2015 non consentiva nessuna interpretazione esente da criticità.

Tuttavia, se la lettura estensiva era destinata a confliggere con un rilievo evidentemente testuale, l’interpretazione restrittiva presentava ben più rilevanti problematiche di ordine costituzionale e sistematico, tanto avuto riguardo all’ambito della delega ([9]), quanto in prospettiva prettamente sostanzialista, identici essendo disvalore e antigiuridicità della condotta a dispetto della data di assunzione del lavoratore ([10]): criticità difficilmente superabili sulla base del rilievo che le ipotesi di nullità, ove estranee all’ambito di applicazione dell’art. 2 D. Lgs. 23/2015, sarebbero potute rientrare nella tutela di diritto comune cui sarebbe conseguita – di fatto – una reazione sanzionatoria analoga ([11]).

Quest’ultima soluzione, peraltro, avrebbe restituito un sistema di tutele severamente frammentato e, dunque, incoerente rispetto alla ratio degli interventi legislativi voluti e attuati con la Legge 92/2012 e il Decreto Legislativo 23/2015.

Pertanto, una lettura della nuova normativa coerente con la finalità propria della legislazione dell’ultimo decennio, e soprattutto con il perimetro costituzionale di riferimento, induceva a far rientrare nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 2, co. 1, D. Lgs. 23/2015, altresì, le nullità virtuali e la disciplina generale in materia di invalidità degli atti negoziali ([12]); questo, anche in considerazione del rilievo secondo cui le nullità di cui all’art. 1418 c.c. sarebbero anch’esse esplicitamente previste dalla disciplina codicistica, inequivoco risultando – sotto questo punto di vista – il tenore letterale della disposizione ([13]).

Il riferimento, d’altronde, era a casi in cui “la nullità, pur non «espressamente» prevista dalla legge con specifico riferimento alla materia del licenziamento, deriva dall’applicazione dei principi generali del diritto civile, ovvero dalle norme di cui agli artt. 1418 c.c., 1343 c.c. e 1345 c.c.; si tratta, altresì, di fattispecie non riconducibili alla mancanza di giustificazione del licenziamento ai sensi dell’art. 3, co. 2, in quanto le situazioni inquadrabili in siffatte norme civilistiche si connotano per una diversa categoria di disvalore giuridico, di volta in volta consistente nella contrarietà a norme imperative (art. 1418 c.c.), nell’illiceità della causa (art. 1343 c.c.), nell’illiceità del motivo (art. 1345 c.c.) ed, infine, nella fronde alla legge (quando l’atto «costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa»: art. 1344 c.c.).” ([14]).

Dibattito di analogo tenore si è sviluppato nella giurisprudenza di merito.

Da un lato, si è escluso di poter “…ritenere “espressamente” prevista la nullità nei diversi casi nei quali la stessa viene fatta discendere – pur in assenza di una espressa previsione o divieto di licenziamento – dalla natura inderogabile della norma che si assume violata – e quindi attraverso l’art. 1418 c.c.” ([15]).

Si è osservato, peraltro, che “non vi [sarebbero] elementi né di ordine letterale né logico-sistematico per potere supporre che il legislatore abbia inteso introdurre una doppia limitazione escludendo dalla tutela più intensa, oltre alle nullità virtuali e cioè quelle sancite non testualmente ma per violazione di norma imperativa ai sensi dell’art. 1418, primo comma, c.c. anche le ipotesi di nullità testuale non sanzionate come tali dal corpus di diritto speciale rappresentato dal testo del decreto o da altre norme settoriali dell’ordinamento lavoristico. Invero, secondo motivazione condivisa ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. da precedente di questo Tribunale su fattispecie identica (sentenza n. 347/2018…)...” mentre la prima esclusione… potrebbe apparire necessaria nell’ottica di attribuire un significato all’avverbio espressamente che segna la differenza rispetto alla fattispecie definitoria dei confini della tutela forte del primo comma dell’art. 18 St. lav., altrettanto non può dirsi per la seconda perché non vi sono indicazioni che consentano di porre le nullità che derivano dal diritto dei contratti su un piano diverso da quelle coniate dal diritto speciale”...)” ([16]).

Dall’altro, si è sostenuto che – ricorrendo un’ipotesi di “nullità, per violazione di una norma imperativa (non si tratta di un consiglio, ma di un divieto a tutela di fondamentali interessi sociali, financo teso alla tenuta del “contratto sociale” stesso, minacciata dall’emergenza causata dal COVID-19), diretta proprio a proibire (in quelle determinate circostanze) l’adizione del licenziamento (art. 1418 c.c.: “Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente”)” – il rimedio avrebbe dovuto essere “individuato nell’art. 2,1. comma del D. Lgs. n. 23/2015 che prevede la massima sanzione (reintegra e risarcimento) in relazione ai casi di “nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge”, dovendosi fare riferimento al dato testuale codicistico sopra riportato e che vale a qualificare espressamente nullo il contratto (qui il licenziamento in forza del richiamo di cui all’art. 1324 c.c.) contrario a norme imperative (qual è la disposizione sopra esaminata)” ([17]).

In questa prospettiva, si è anche sottolineato che “…la nullità dell’atto di licenziamento in esame discende dal combinato disposto della norma generale dell’art. 1418, comma 1, cod. civ. che colpisce gli atti (ex art. 1324 Cod. civ.) contrari a norme imperative, identificata, nel nostro caso, dall’art. 1, L. n. 604/1966. Le conseguenze immediate della disposizione, dunque, dovrebbero essere quelle della c.d. «nullità di diritto comune». Sennonché lo stesso art. 1418, comma 1, cod. civ., fa salvi i casi in cui «la legge disponga altrimenti». Nel caso che ci occupa… una tale disposizione speciale esiste e va identificata proprio nell’art. 2, D.Lgs. n. 23/2015. È infatti all’art. 2, D.Lgs. n. 23/2015 che la legge affida la regolazione dei casi di nullità del licenziamento, abbracciando nel proprio ambito, tra gli altri, gli «altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge», tra cui devono essere ricomprese le nullità c.d. “virtuali” per contrasto con norme imperative. L’art. 2, D.Lgs. n. 23/2015 si presta ad accogliere tutti i casi di nullità” ([18]).

3. La necessità di un intervento del Giudice delle Leggi.

La questione è approdata, inevitabilmente, al vaglio della Corte Costituzionale che l’ha recentemente risolta dichiarando “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alla parola «espressamente»” ([19]).

Le ragioni poste a fondamento della declaratoria di illegittimità si presentano alquanto inedite, soprattutto ove si consideri la più recente giurisprudenza costituzionale, ma si tratta di una soluzione vincolata in ragione del thema decidendum circoscritto dal Giudice remittente.

3.1. La questione di legittimità costituzionale.

Il giudizio si è avviato a seguito di un’ordinanza di rimessione della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, co. 1, D. Lgs. 23/2015 esclusivamente con riferimento all’art. 76 Costituzione ([20]).

La questione muove dall’impugnazione della sentenza con cui la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato la nullità del licenziamento – invero, della destituzione di un lavoratore ai sensi del Regio Decreto 148/1931 – condannando la datrice di lavoro al pagamento di una mera indennità risarcitoria; alla suddetta condanna è pervenuta la Corte fiorentina sul presupposto che l’art. 2, co. 1, D. Lgs. 23/2015 contemplerebbe la reintegrazione, oltre che per il licenziamento discriminatorio, solo per gli “altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge”: ipotesi ivi ritenuta insussistente in quanto, nel caso esaminato, la nullità non era espressa, ma riconducibile a categorie di ordine generale.

Proponendo ricorso per cassazione, il lavoratore ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell’art. 76 Costituzione, dell’1, co. 7, lett. c), Legge Delega 183/2014, degli artt. 2 e 3 D. Lgs. 23/2015, e degli artt. 1418 e 2058 c.c., dolendosi dell’erroneità dell’interpretazione della Corte territoriale, ove volta a limitare l’ambito di applicazione della tutela reintegratoria ai soli casi di nullità espressa e non a tutti i casi di nullità, anche se derivanti dall’art. 1418 c.c.

Il ricorrente ha prospettato, sia il profilo dell’eccesso di delega, sia l’irragionevolezza e incoerenza dell’enfatizzazione dell’avverbio «espressamente».

Il Supremo Collegio ha condiviso il giudizio della Corte di Appello in merito alla nullità del licenziamento sul presupposto che “le fasi del procedimento disciplinare non possono essere omesse o concentrate, e, di conseguenza, la nullità di una sanzione disciplinare, per tale tipo di violazione, rientra nella categoria delle nullità di protezione, in quanto fondata sullo scopo di tutela del contraente debole del rapporto”, così che “tale violazione non è assimilabile a quelle procedurali (di cui all’art. 18, comma 6, legge n. 300/1970, come modificato dall’art. 1, comma 42, Legge n. 92/2012)”; in particolare, ha rammentato che il “regime di nullità (di protezione) emerge da ricostruzione sistematica ed è riconducibile al regime generale delle nullità disciplinato dagli artt. 1418 ss. c.c., sicché tale qualificazione (di nullità di protezione) comporta l’integrazione dell’ipotesi di nullità per contrarietà a norma imperativa, cui di norma si applica la tutela reintegratoria (cfr. Cass. n. 32681/2021)” ([21]).

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha prospettato un possibile contrasto tra la delimitazione della tutela reintegratoria ai soli casi di nullità “espressamente previsti della legge” e l’art. 1, co. 7, lett. c), della Legge Delega 183/2014 che richiedeva al Legislatore Delegato la “previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l’impugnazione del licenziamento”; ha sottolineato, in particolare, che “la necessaria coerenza tra legge delegante e legge delegata appare nel caso in esame dubbia per la previsione di una limitazione di tutela non prevista nella norma delegante e di individuazione incerta” ([22]).

Nel farlo, ha escluso la possibilità di optare per una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata, in quanto non sarebbe stato comunque possibile pervenire all’abrogazione dell’avverbio che è, peraltro, “lemma che non si presta ad interpretazioni semantiche diverse da quella limitativa dei casi di nullità cui ricollegare la tutela reintegratoria, con ciò generandosi le incompatibilità ed incongruenze con la legge-delega di cui sopra” ([23]).

È un sospetto di illegittimità costituzionale che il Supremo Collegio ha ritenuto non manifestamente infondato per due distinti ordini di ragioni.

Da un lato, per una questione afferente al tenore letterale della Legge Delega, che “sembra comprendere nell’area della reintegrazione tutti i licenziamenti nulli e discriminatori, e delegare l’individuazione di specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato (ma non per questo nullo, cui ulteriormente ricollegare il diritto alla reintegrazione; in altri termini, la limitazione del diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare non implica l’ulteriore limitazione alle nullità espresse dalla legge, perché, in senso letterale, la delega esclude dalla limitazione l’area dei licenziamenti nulli (tutti) e discriminatori, oltre a specifiche ipotesi di licenziamenti disciplinari non nulli da individuarsi in sede delegata” ([24]).

Dall’altro, per una ragione di ordine logico-sistematico, in quanto “la restrizione ai soli casi di nullità espressa – nel senso di esplicitata come sanzione della violazione del precetto primario – finisce con il forzare il valore della coerenza del sistema, e a non considerare operante, anche ai fini di cui all’art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 23 del 2015, il principio generale che ricollega la conseguenza della nullità alla violazione di norme imperative dell’ordinamento civilistico; in realtà, la differenza tra nullità espressamente previste e nullità da ricollegare a categorie civilistiche generali può risultare il precipitato non di una diversità ontologica o valoriale, ma di peculiare ragioni storiche, sistematiche o di stratificazione normativa, con esiti casuali e non razionali, così realizzando un’eterogenesi dei fini ordinatori della disciplina delegante; senza considerare che anche l’art. 1418 c.c. è norma espressa” ([25]).

Sennonché, nonostante i duplici e autonomi rilievi formulati, il Giudice di Legittimità ha ritenuto di sollevare la questione solo avuto riguardo al primo profilo: “questa Corte:… ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, d. lgs. 4 marzo 2015, n. 23, in riferimento all’art. 76 Cost., nella parte in cui prevede che il giudice, “con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio… ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro… la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto””, e solleva “questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 76 Cost. ed altri eventuali parametri derivati, della delimitazione della tutela reintegratoria ai casi di nullità “espressamente previsti della legge”, per contrasto con la norma della legge-delega (legge 10 dicembre 2014, n. 183, art. 1, comma 7, lett. c), che dispone che il legislatore delegato preveda per le nuove assunzioni, la limitazione del “diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato”” ([26]).

In questo modo, la Corte di Cassazione ha vincolato la Consulta precludendole in nuce qualsivoglia riflessione in ordine alla legittimità della norma rispetto ai criteri di ragionevolezza e uguaglianza di cui all’art. 3 Costituzione; come noto, d’altronde, è la sola ordinanza di rimessione a determinare il thema decidendum, indicando la norma censurata e il parametro costituzionale di riferimento: il «thema decidendum» “con riguardo alle norme censurate, va identificato tenendo conto della motivazione delle ordinanze» (sentenza n. 238 del 2014…)” ([27]), così che “l’oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle sole norme e parametri indicati, pur se implicitamente, nell’ordinanza e… non possono essere presi in considerazione questioni o profili di costituzionalità diversi, tanto se siano stati dedotti ma non fatti propri dal giudice a quo, quanto se ampliano o modificano il contenuto delle stesse ordinanze” ([28]).

Dunque, “la perimetrazione del thema decidendum – corrispondente al petitum dell’ordinanza di rimessione – limita anche la cognizione e il possibile intervento della Corte, la quale in questo senso non può andare ultra petita” ([29]).

La rilevanza della questione, per come così circoscritta, è stata sostenuta dal lavoratore – parte ricorrente nel giudizio principale – che ha anche sottolineato l’incoerenza degli effetti derivanti da una rigida interpretazione dell’avverbio «espressamente»: a parità di gravità del vizio e del contrasto con valori fondamentali dell’ordinamento, sarebbero rimasti esclusi dalla tutela reintegratoria di cui all’art. 2 D. Lgs. 23/2015 tutti i licenziamenti affetti da una nullità non espressamente prevista, ma comunque contrari a una norma inderogabile di protezione.

Costituendosi nel giudizio di legittimità, per contro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha insistito sulla manifesta infondatezza della questione sostenendo, tra l’altro, per quanto qui di interesse, che l’art. 2, co. 1, D. Lgs. 23/2015 sarebbe pienamente coerente con la Legge Delega 183/2014, precipitato dei principi e dei criteri direttivi dalla medesima delineati, e corretta attuazione della ratio alla stessa sottesa: l’estensione della tutela reintegratoria a fattispecie in cui la nullità del licenziamento è rimessa alla valutazione dell’interprete sul carattere imperativo della norma violata frusterebbe, questa è la tesi, l’obiettivo del contingentamento delle ipotesi di reintegrazione, costituendo la mancanza di flessibilità in uscita dall’impresa un elemento di disfunzione del sistema.

Ha affermato, più nello specifico, che le nullità virtuali – non riconducibili a una casistica predeterminata – sarebbero risultato della mutevole attività ermeneutica dell’interprete, espressione, a sua volta, dei differenti contesti storici e sociali circa la natura imperativa della norma di riferimento.

3.2. La decisione della Consulta.

La scelta del Supremo Collegio di limitare il vaglio della Corte Costituzionale al solo parametro di cui all’art. 76 Costituzione sorprende per due distinte ragioni.

Da un lato, perché la giurisprudenza della Consulta non conosce – soprattutto, nella sua storia più recente – un numero rilevante di pronunzie di illegittimità dichiarata sotto il profilo dell’eccesso di delega; invero, proprio in materia di tutele avverso licenziamenti illegittimi, il parametro di cui all’art. 76 Costituzione ha vissuto anche vicende avverse.

Dall’altro, un sindacato esteso ai profili di ordine logico-sistematico rispetto alla coerenza complessiva del sistema – e, quindi, di potenziale conflitto con i canoni di ragionevolezza, uguaglianza e bilanciamento tra contrapposti interessi – avrebbe potuto costituire strumento prezioso nell’interpretazione complessiva della disciplina in commento, anche in prospettiva della risoluzione degli ulteriori possibili profili di criticità residui (primo fra tutti, quello relativo all’interpretazione e all’applicazione dell’inciso “direttamente dimostrata in giudizio” di cui all’art. 3, co. 2, D. Lgs. 23/2015).

Ciò posto, ritenuta la rilevanza della questione ([30]) ed esclusa la manifesta infondatezza della medesima ([31]), con sentenza 22 febbraio 2024, n. 22, la Consulta conclude per l’illegittimità costituzionale della previsione “limitatamente alla parola «espressamente»”.

Analizzando la progressiva evoluzione della materia – per come delineata dalla riforma di cui alla Legge 92/2012, prima, e dal Decreto Legislativo 23/2015, poi – il Giudice delle Leggi evidenzia come la volontà del Legislatore sia quella di riservare la tutela reale ai soli licenziamenti viziati dalle violazioni più gravi: è un’impostazione, questa, che caratterizza non solo il rinnovato art. 18 Legge 300/1970, ma altresì, per quanto rafforzata da una più stretta delimitazione delle ipotesi di reintegrazione, il regime delle cosiddette “tutele crescenti”.

Al riguardo, la Corte Costituzionale ha opportunamente evidenziato come, “in linea di continuità con la legge n. 92 del 2012, anche il legislatore del 2015 [abbia] mantenuto, ai fini dell’applicabilità della tutela reintegratoria, la distinta previsione del «licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale», secondo la ripartizione chiaramente enunciata nella rubrica dell’art. 2 del decreto legislativo stesso” ([32]), e ha rammentato, altresì, come il Legislatore del 2012 abbia collocato il licenziamento nullo – quale fattispecie di carattere generale, distinta da quella del licenziamento discriminatorio ([33]) – “in cima alla piramide della gravità delle violazioni che comportano la illegittimità del recesso datoriale, raggruppandole nella disciplina unitaria di cui ai primi tre commi di tale disposizione” ([34]).

Proprio il riformato art. 18, co. 1, Statuto Lavoratori, d’altronde, attrae a sé specifiche ipotesi di nullità del licenziamento (discriminatorio, intimato in concomitanza di matrimonio, correlato alla genitorialità, frutto di motivo illecito determinante) e si completa con una norma di chiusura – destinata a garantire la piena coerenza del sistema – da individuarsi nel richiamo a ogni altra ipotesi di licenziamento “riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge”.

In questo contesto, tuttavia, secondo la Consulta, l’effetto dell’introduzione dell’art. 2 D. Lgs. 23/2015 sarebbe quello di “sdoppiare” l’unitaria fattispecie di carattere generale delineata dall’art. 18 Legge 300/1970, distinguendo tra il licenziamento espressamente nullo, da un lato, e il licenziamento nullo privo di espressa previsione di nullità, dall’altro: proprio in questo si concretizzerebbe la funzione selettiva svolta dall’avverbio «espressamente», impiegato per individuare e circoscrivere le ipotesi di nullità riconducibili ai casi di reintegrazione. Sotto questo specifico profilo, la Corte Costituzionale condivide l’approccio interpretativo del Supremo Collegio nella parte in cui ha ritenuto che il carattere «espresso» della nullità esige che detta sanzione sia esplicitamente prevista quale conseguenza della violazione di una data norma imperativa (si pensi, per esempio, all’art. 51, co. 5, D. Lgs. 151/2001); diversamente argomentando, si giungerebbe a privare di qualsivoglia effetto l’avverbio «espressamente» con conseguente, e inammissibile, interpretatio abrogans.

Viene, così, necessariamente in rilievo – quale strumento di selezione delle ipotesi di nullità tutelate dalla reintegrazione – la distinzione tra nullità testuali e nullità virtuali, le quali ultime impongono all’interprete di verificare se l’ordinamento, nell’introdurre la norma imperativa, abbia altresì inteso farne derivare la nullità dell’atto ad essa contrario.

Tuttavia, se questo è, allora la questione di illegittimità sollevata con riferimento all’art. 76 Costituzione è fondata.

Questo afferma il Giudice delle Leggi rammentando, in primo luogo, come l’art. 1, co. 7, lett. c, Legge 183/2014 avesse demandato al Legislatore delegato di prevedere, “per le nuove assunzioni, [un] contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l’impugnazione del licenziamento”, ed evidenziando come “il criterio direttivo, nella parte che rileva ai fini della presente questione, segn[i] i confini della tutela reintegratoria del lavoratore nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo delineando, in negativo, un ambito di esclusione, che vede la tutela solo indennitaria per i licenziamenti economici che risultino illegittimi, e, in positivo, uno di inclusione, riservato distintamente ai licenziamenti nulli e discriminatori e ad alcune specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato” ([35]).

Nel quadro così delineato, l’eccesso di delega investe la distinzione tra differenti ipotesi di nullità cui correlare forme di tutela oggettivamente diverse, relegando alla tutela meramente indennitaria i casi di nullità virtuale: distinzione non contemplata dalla Legge 183/2014 e, soprattutto, contraria al criterio direttivo che intendeva sanzionare con la reintegrazione tutti i casi di “licenziamenti nulli”.

Vero, infatti, che la delega legislativa può atteggiarsi in via oltremodo differente e “…non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, la quale può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega”, così che è sempre necessario, “per valutare se il legislatore abbia ecceduto da tali margini di discrezionalità, …individuare la ratio della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente” ([36]).

Parimenti vero, cionondimeno, che, “…ai sensi dell’art. 76 Cost., il legislatore delegante, nel conferire al Governo l’esercizio di una porzione della funzione legislativa, è tenuto a circoscriverne adeguatamente l’ambito, predeterminandone i limiti di oggetto e di contenuto, oltre che di tempo” e che, secondo il consolidato orientamento della Corte Costituzionale, “…la legge delega, fondamento e limite del potere legislativo delegato, non deve contenere enunciazioni troppo generali o comunque inidonee a indirizzare l’attività normativa del legislatore delegato, ma ben può essere abbastanza ampia da preservare un margine di discrezionalità, e un corrispondente spazio, entro il quale il Governo possa agevolmente svolgere la propria attività di “riempimento” normativo, la quale è pur sempre esercizio delegato di una funzione “legislativa”” ([37]).

Sicché, tenuto conto del grado di specificità dei principi e criteri direttivi, così come della maggiore o minore ampiezza dell’oggetto della delega, muovendo da una lettura interpretativa fedele tanto alla lettera quanto alla ratio della legge, ed evidenziando come “tra l’elemento letterale e quello funzionale-teleologico esista un rapporto inversamente proporzionale: meno preciso e univoco è il primo, più rilevante risulta il secondo” ([38]), il Giudice delle Leggi giunge al giudizio di illegittimità costituzionale per quattro distinti ordini di ragioni.

Sotto il profilo prettamente letterale, in primo luogo, la Consulta evidenzia come nel criterio direttivo di riferimento non sia contemplata, in alcun modo, la distinzione tra nullità «espressamente» previste e nullità derivanti alla violazione di norme imperative, ma prive dell’espressa previsione come conseguenza della loro violazione: il riferimento utile all’applicazione della tutela reintegratoria è esclusivamente e generalmente a tutti i “licenziamenti nulli”. Osserva, peraltro, come un’eventuale distinzione – inedita rispetto al complessivo quadro normativo di riferimento – avrebbe richiesto una previsione “(questa sì)” ([39]) espressa.

Sempre in prospettiva letterale, poi, il tenore dell’art. 1, co. 7, Legge Delega risulterebbe ancor più inequivoco in ragione dell’ulteriore ipotesi reintegratoria ivi prevista e della “…successiva limitazione a «specifiche fattispecie» riferita esclusivamente al «licenziamento disciplinare ingiustificato»; quindi il criterio direttivo ha previsto sì una distinzione, ma solo per il licenziamento disciplinare (per giustificato motivo soggettivo)”; così, “se il legislatore delegante avesse voluto una qualche distinzione anche tra le nullità l’avrebbe parimenti prevista, come per il licenziamento disciplinare” ([40]).

Da un punto di vista logico-sistematico, la Corte ritiene che la limitazione alla nullità testuale sia “eccentrica rispetto all’impianto della delega che mira ad introdurre per le «nuove assunzioni» una disciplina generale dei licenziamenti di lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, a copertura integrale per tutte le ipotesi di invalidità” ([41]): si porrebbe, dunque, in contraddizione con la volontà del Legislatore Delegante di regolare con la nuova disciplina tutti i licenziamenti illegittimi, riservando ai casi di nullità la reazione sanzionatoria più severa e riconoscendo tutela meramente indennitaria a tutte le altre ipotesi di illegittimità.

In questo contesto, il Legislatore Delegato non poteva ritenersi legittimato a operare una distinzione interna tra differenti fattispecie di licenziamento nullo.

Di fatto, peraltro, la previsione introdotta all’art. 2, co. 1, D. Lgs. 23/2015 restituisce un quadro regolatorio incompleto e incoerente rispetto ai criteri direttivi cristallizzati nella Legge 183/2014: la portata letterale e sistematica dell’avverbio «espressamente», difatti, lascia privi di regolamentazione – nulla avendo previsto, al riguardo, il Jobs Act – i licenziamenti nulli derivanti da fattispecie sfornite dell’espressa previsione della nullità, ma comunque estranee alle ipotesi regolate dagli artt. 3ss. D. Lgs. 23/2015.

Infine, sempre da un punto di vista sistematico, la Consulta valorizza “l’inedito ribaltamento della regola civilistica dell’art. 1418, primo comma, cod. civ., che prevede la nullità come sanzione della violazione di norme imperative e la esclude qualora si rinvenga una legge che disponga diversamente; qui la previsione “diversa” serve, all’opposto, a derogare alla nullità che consegue alla violazione di norme imperative” ([42]).

Ecco, quindi, che “l’eccesso di delega per violazione del sopra richiamato criterio direttivo trova riscontro sia nell’univoca “lettera” di quest’ultimo, che ammette distinzioni per i licenziamenti disciplinari, ma non anche per quelli nulli, sia nell’interpretazione sistematica per la contraddittorietà di una distinzione che non si accompagni, diversamente che per i licenziamenti disciplinari, alla previsione del tipo di tutela applicabile alla fattispecie esclusa dal regime della reintegrazione” ([43]).

4. Concludendo.

Nell’affermare l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, co. 1, D. Lgs. 23/2015 limitatamente alla parola «espressamente», il Giudice delle Leggi chiarisce che, “per effetto di tale pronuncia il regime del licenziamento nullo è lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra anche l’espressa (e testuale) sanzione della nullità, sia che ciò non sia espressamente previsto, pur rinvenendosi il carattere imperativo della prescrizione violata e comunque «salvo che la legge disponga diversamente». Occorre, però, pur sempre che la disposizione imperativa rechi, in modo espresso o no, un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti” ([44]).

Il quadro normativo restituito all’interprete risulta, a dispetto del limitato thema decidendum oggetto di pronunzia, pienamente rispettoso dei fondamentali parametri di ragionevolezza e uguaglianza di cui all’art. 3 Costituzione.

Il capitolo delle nullità racchiude in sé la reazione dell’ordinamento alle condotte datoriali connotate dal più elevato grado di antigiuridicità e riprovevolezza: a parità di disvalore e contrarietà alla legge della condotta, allora, non vi era modo di legittimare una differente reazione sanzionatoria per il sol fatto del diverso riferimento temporale di inizio della relazione lavorativa.

Il sistema sanzionatorio “riscritto” dalla Corte Costituzionale, peraltro, risulta altresì più coerente e rispettoso della ratio sottesa al disegno del Legislatore Delegante, la cui volontà – di fatto – parrebbe essersi pienamente attuata solo in virtù dell’intervento della Consulta: nonostante il criterio direttivo fondamentale della Legge 183/2014 fosse quello di dar vita a “un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro”, difatti, il Decreto Legislativo 23/2015 aveva delineato un regime parziale e incompleto.

Il rilievo induce a riflettere in merito al dibattito, sempre più acceso, sugli effetti – complessivamente considerati – delle molteplici pronunzie della Consulta in materia di licenziamenti illegittimi, della sostanziale ridefinizione di plurime e fondamentali norme cui si è recentemente assistito. Il riferimento, in particolare, è alle obiezioni di quella Autorevole Dottrina ([45]) che ritiene che il quadro normativo così ricostruito sarebbe foriero di grandi incertezze e, peraltro, non coerente con quello voluto dal Legislatore delle Leggi 92/2012 e 183/2014 che avrebbe assistito, con il susseguirsi delle pronunzie di illegittimità costituzionale, alla progressiva demolizione della riforma avviata nello scorso decennio, con severa frustrazione – rectius, negazione – dei principi che vi erano sottesi.

Invero, si è detto, l’intervento di cui alla sentenza 22 febbraio 2024, n. 22, parrebbe aver prodotto il risultato opposto, riportando a unità e coerenza l’attuazione dell’originario disegno legislativo; vi è da chiedersi se questo non sia, in prospettiva ben più ampia, l’effetto sulla complessiva moderna fisionomia della disciplina dei licenziamenti illegittimi, proprio in ragione dell’evoluzione voluta e tratteggiata nel passaggio dall’originario art. 18 Statuto dei Lavoratori alla Riforma Fornero e, poi, dalla Riforma Fornero al Jobs Act.

Il tema, tanto provocatorio e stimolante, quanto ampio e complesso, non può trovar spazio in questo primo (e, inevitabilmente, parziale) esame delle ricadute dell’ultimo intervento della giustizia costituzionale; non vi è tuttavia dubbio che, una volta ancora, la materia del licenziamento sia rimasta fedele a sé stessa, dimostrando di esser ben lontana dal conoscere stabilità, ma pur sempre capace di offrire spunti continui di approfondimento e riflessione.

([1]) Ossia, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro – indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti del datore di lavoro – oltre al risarcimento con un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, e in ogni caso non inferiore a cinque mensilità, dedotto il solo aliunde perceptum.

([2]) Si è opportunamente osservato che “la funzione aggregante del riformato art. 18, co. 1, consente pertanto di ricondurre alla tutela lavoristica tutti i licenziamenti affetti da nullità, con ciò evitando che, con il rimedio civilistico ex art. 1418 c.c. venga meno il diritto all’erogazione di un risarcimento minimo di 5 mensilità in favore del lavoratore licenziato, oppure il diritto del lavoratore a ottenere quindici mensilità in caso di rifiuto alla reintegrazione” (in questo senso, Borelli S., Guariso A. e Lazzeroni L., Le discriminazioni nel rapporto di lavoro, in Aa.Vv. (a cura di Barbera M. e Guariso A.), La tutela antidiscriminatoria. Fonti, strumenti, interpreti, Torino, 2019, 224).

([3]) Previsione che trova applicazione nei soli confronti dei lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, e che siano stati assunti con decorrenza 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23).

([4]) Carinci M.T., Il licenziamento nullo perché discriminatorio, intimato in violazione di disposizioni di legge o in forma orale, in Aa.Vv. (a cura di Carinci M.T. e Tursi A.), Jobs Act. Il contratto a tutele crescenti, Torino, 2015, 51.

Per una riflessione sulla “funzione delle categorie civilistiche nel diritto del lavoro”, si veda Santoro Passarelli G., La regolazione del mercato del lavoro dopo il Jobs Act – Parte II - Sulle categorie del diritto del lavoro “riformate”, in Diritto delle Relazioni Industriali, 2016, 1, 7ss.

Per un’analisi approfondita delle tipologie di nullità, si veda Bellocchi P., La nullità del licenziamento nel decreto legislativo n. 23/2015, inDiritto delle Relazioni Industriali, 2018, 1, 145ss.; l’Autrice propone di riflettere su “nullità speciali vs. nullità generali”, osservando che “il giudizio circa la nullità del licenziamento, sul terreno dell’applicazione di un rimedio di diritto speciale qual è la reintegra (ex articolo 2 come ex articolo 18), deve essere condotto non secondo le cause generali di nullità dei contratti ai sensi dell’articolo 1418 c.c., ma nella sedes materiaedella normativa giuslavoristica, ricercando e distinguendo specifiche fattispecie di nullità del recesso”, e sostiene che “Non a caso il motivo illecito di cui all’articolo 1345 c.c. è correttamente la previsione di chiusura dell’articolo 18, costituendo il ponte tra la legislazione speciale sui licenziamenti (cui si riferiscono i vizi di nullità precedenti, quelli testuali da discriminazione e da matrimonio e maternità/paternità, e quegli altri non meglio specificati) e i vizi di diritto comune, quale il motivo illecito (e, per estensione, la frode alla legge pur non richiamata). A questa opzione di fondo contraria ad ogni interferenza tra nullità specifiche e nullità generali si è attenuto l’articolo 2, confermandola ed anzi, come si vedrà nel par. successivo, rafforzandola. Gli altri casi di nullità nascono cioè da altre norme dell’ordinamento (non necessariamente extra-codicistiche, come dimostrano l’articolo 2110 c.c. o l’articolo 2112 c.c.), per l’appunto speciali, in quanto deputate alla regolamentazione di situazioni particolari: devono essere ricercati ratione materiae nel contesto delle discipline specifiche che in vario modo limitano il potere di licenziamento, tipizzando (se non sanzioni) fattispecie di recesso inibito. È su questo terreno che il legislatore delegante intende intervenire, senza la storica frattura conseguente alle soglie occupazionali” (Bellocchi P., cit., 156-157ss.). Ne consegue che “…la prescrizione “espressamente” non è in realtà spiegabile se riferita alla enunciazione formale del vizio di nullità del recesso, ma proprio e solo se riferita al precetto primario. Con essa il legislatore delegato ha inteso individuare tutte le norme che, nel disegno di ricomposizione del sistema sanzionatorio sotteso al decreto legislativo n. 23/2015, si occupano del potere di licenziamento stabilendo limiti speciali al suo esercizio. Sono i casi in cui la legge esclude espressamente che una determinata situazione possa integrare una valida giustificazione del recesso: si potrebbe parlare di un divieto di licenziamento giustificato, ossia fondato su talune motivazioni. La maggior parte di essa si ricava, a contrario, dai disposti che garantiscono al lavoratore il diritto alla conservazione del posto. Si tratta delle ipotesi in cui, per dirla con terminologia di Roppo, l’espressa qualificazione legislativa in termini di nullità non solo non è necessaria ma creerebbe altrettanti casi di nullità testuale superflua, essendo il vincolo sostanziale al potere di licenziamento univoco ed autosufficiente” (Bellocchi P., cit., 158).

([5]) Così, Pasqualetto E., Il licenziamento discriminatorio e nullo nel “passaggio” dall’art. 18 Stat. Lav. all’art. 2, d. lgs. n. 23/2015, inAa.Vv. (a cura di Carinci F. e Cester C.), Il licenziamento all’indomani del d.lgs. n. 23/2015, 2015, 56; l’Autrice riflette in termini di “netto ripudio della teoria della nullità virtuale in materia di licenziamenti ad opera dell’art. 2 del d.lgs. n. 23/2015”, Pasqualetto E., cit., 60. In questo stesso senso, Treu T., Jobs Act: prime riflessioni sui decreti attuativi, in Guida al Lavoro, 2015, 3, 12ss. Contra, Musella C., I licenziamenti discriminatori e nulli, in Aa.Vv. (a cura di Ferraro G.), I licenziamenti nel contratto “a tutele crescenti”, Padova, 2015.

([6]) Ossia, attuare una completa e organica riorganizzazione del sistema delle tutele per i casi di licenziamento illegittimo, così favorendo fondamentali esigenze di certezza del diritto.

([7]) Le quali dovrebbero garantire “l’uniformità delle tutele, superando le possibili obiezioni d’irrazionalità d’un duplice regime diacronico”, in questo senso, Basilico M., Il licenziamento nullo, Aa.Vv. (a cura di Di Paola L.), Il licenziamento. Dalla Legge Fornero al Jobs Act, Milano, 2016, 112-113, che opportunamente riflette sullo “assetto ancora più frastagliato ed incerto negli effetti” cui si perverrebbe in ragione di una “lettura restrittiva della clausola legislativa” di cui all’art. 2 D. Lgs. 23/2015 e che, del tutto condivisibilmente, riferisce l’uso dell’avverbio “espressamente” alla formulazione oltremodo sintetica impiegata dal legislatore del Jobs Act. Medesimo orientamento è proprio di Carinci M.T., Il licenziamento nullo perché discriminatorio, intimato in violazione di disposizioni di legge o in forma orale, in Aa.Vv. (a cura di Carinci M.T. eTursi A.), Jobs Act. Il contratto a tutele crescenti, Torino, 2015, 27ss.; Bertoncini M., Il regime di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in Aa.Vv. (a cura di Colosimo C.), La cessazione del rapporto di lavoro, Santarcangelo di Romagna, 2021, 356ss.

([8]) Santoro Passarelli G., L’evoluzione del diritto vivente e i problemi applicativi del Jobs Act, in Diritto delle Relazioni Industriali, 2022, 4, 1080.

([9]) Come noto, l’art. 1, co. 7, lett. c), Legge 183/2014 aveva demandato al legislatore delegato di limitare “il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato…”.

([10]) Vi è chi ha affermato che “tale interpretazione letterale, che rigorosamente restringe il campo di applicazione della nullità e, conseguentemente, il rimedio reintegratorio previsto dall’art. 2, co. 1, deve tuttavia essere attentamente vagliata, e contemperata con esigenze di interpretazione sistematica, la cui obliterazione conduce a risultati aberranti”, così Perulli A., La disciplina del licenziamento individuale nel contratto a tutele crescenti. profili critici, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2015, 3, 431.

([11]) Ossia, la riammissione in servizio con il pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate, dalla data della messa in mora all’effettivo reintegro.

([12]) Si rammenti che è principio consolidato quello per cui la nullità opera – non solo ove prevista espressamente – ma, altresì, in tutti i casi in cui ricorra la violazione di una norma imperativa (ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 18 novembre 1997, n. 11450): come opportunamente osservato, “bisognerebbe, quindi, sostenere che la norma lavoristica ha inteso derogare a tale principio, richiedendo sempre in forma espressa la comminazione della sanzione”, così Speziale V., Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti tra costituzione e diritto europeo, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2016, 1, 118.

([13]) L’art. 1418 c.c. prevede, difatti, che “il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325, l’illiceità della causa, la illiceità dei motivi nel caso indicato dall’articolo 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge”. In questo senso, Speziale V., cit., 117ss.; vedi anche Trib. Perugia, 15 marzo 2019.

([14]) Perulli A., La disciplina del licenziamento individuale nel contratto a tutele crescenti. profili critici, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2015, 3, 432; sulla base delle suddette premesse, l’Autore riflette in ordine all’impiego delle categorie civilistiche generali e sulle possibili ricadute in punto di tutele.

([15]) Ad esempio, Cass. Civ., Sez. Lav., 23 giugno 2000, n. 8582, in materia di diritto alla prosecuzione del rapporto per raggiungere il massimo contributivo, ex art. 6 Legge 54/1982. Così, App. Firenze, 11 febbraio 2021, n. 134.

([16]) Trib. Perugia, Sez. Lav., 15 marzo 2019, n. 58, parte motiva.

([17]) Trib. Ravenna, Sez. Lav., 7 gennaio 2021, n. 578, parte motiva; in questo senso, sempre in relazione alla normativa emergenziale Covid-19, Trib. Mantova, Sez. Lav., 11 novembre 2020, n. 112.

([18]) App. Milano, Sez. Lav., 16 maggio 2022, n. 481; in ordine alla suddetta affermazione, il Collegio osserva: “La tesi qui propugnata trova un solido supporto nella sentenza delle Sezioni Unite che, pur trattando la materia del licenziamento per superamento del periodo di comporto, fissa principî applicabili anche al caso che ci occupa. Afferma Cass., SS.UU., 22 maggio 2018, n. 12568 che «mentre l’oggetto dell’accertamento giurisdizionale va calibrato in ragione del motivo di licenziamento enunciato, l’individuazione dell’eventuale sanzione applicabile (nullità, inefficacia, annullamento etc.) va pur sempre parametrata al fatto come in concreto emerso all’esito del giudizio, a prescindere dall’originaria prospettiva di parte datoriale. […] L’opzione ermeneutica della mera inefficacia non può suffragarsi neppure adducendo che, ad ogni modo, la fattispecie legittimante il recesso (vale a dire il superamento del periodo di comporto) si potrebbe realizzare successivamente: a ciò agevole obiettare che i requisiti di validità del negozio vanno valutati al momento in cui viene posto in essere […] e non già al momento della produzione degli effetti […]. Deve altresì escludersi che il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, ma anteriormente alla sua scadenza, sia meramente ingiustificato, tale dovendosi invece considerare solo quello che venga intimato mediante enunciazione d’un giustificato motivo o d’una giusta causa che risulti, poi, smentita (in punto di fatto e/o di diritto) all’esito della verifica giudiziale. […] Né per definire come meramente ingiustificato il licenziamento intimato prima dello spirare del termine massimo di comporto si dica che, esclusa tale ipotesi, quel che residua è un licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo e, come tale, ingiustificato: si tratta d’un mero artificio dialettico che trascura il dato di fatto che il licenziamento è stato pur sempre intimato per il protrarsi delle assenze del lavoratore sul presupposto giuridicamente erroneo (perché contrastante con l’art. 2110 cod. civ., comma 2) che ciò sia consentito ancora prima dello spirare del termine massimo di comporto. Diversamente opinando, qualunque licenziamento nullo (perché discriminatorio, viziato da motivo illecito determinante o lesivo di norma imperativa di legge) verrebbe pur sempre a collocarsi nell’area della mera mancanza di giustificazione. Deve, invece, darsi continuità alla giurisprudenza di questa S.C. che considera nullo il licenziamento intimato solo per il protrarsi delle assenze dal lavoro, ma prima ancora che il periodo di comporto risulti scaduto […]. Muovendo dall’interpretazione, dell’art. 2110 cod. civ., comma 2, […] va evidenziato che il carattere imperativo della norma, in combinata lettura con l’art. 1418 cod. civ., non consente soluzioni diverse». In conclusione, quindi, il D.Lgs. n. 23/2015 si presta ad una ricostruzione sistematica nella quale la norma generale di chiusura del sistema è data dall’art. 2, e non dall’art. 3, comma 1, che, viceversa, è dedicato alla regolazione di una fattispecie precisa e limitata. Tale fattispecie è quella del licenziamento per giustificato motivo o giusta causa che non vengano adeguatamente dimostrate in giudizio. Un licenziamento ad nutum, viceversa, sarà valido ed efficace se adottato nei casi e limiti consentiti dall’ordinamento; in difetto di tali condizioni, invece, sarà un licenziamento illecito e, come tale, nullo. La sua sanzione, nell’ambito delle «tutele crescenti» sarà pertanto quella propria prevista dall’art. 2”.

([19]) Corte Cost., 22 febbraio 2024, n. 22.

([20]) A mente del quale “l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”.

([21]) Cass. Civ., Sez. Lav., 7 aprile 2023, n. 9530, pt. 4 e 5.

([22]) Cass. Civ., Sez. Lav., 7 aprile 2023, n. 9530, pt. 15.

([23]) Cass. Civ., Sez. Lav., 7 aprile 2023, n. 9530, pt. 11.

([24]) Cass. Civ., Sez. Lav., 7 aprile 2023, n. 9530, pt. 9.

([25]) Cass. Civ., Sez. Lav., 7 aprile 2023, n. 9530, pt. 10.

([26]) Cass. Civ., Sez. Lav., 7 aprile 2023, n. 9530, pt. 16.

([27]) Corte Cost., 18 luglio 2019, n. 97, parte motiva. Nello stesso senso, ex plurimis, Corte Cost., 21 luglio 2016, n. 203; vedi anche, Corte Cost., 16 luglio 2016, n. 169; Corte Cost., 6 maggio 2011, n. 162.

([28]) Corte Cost., 18 luglio 2014, n. 211, parte motiva.

([29]) Così, Amoroso G. e Parodi G., Il giudizio costituzionale, Milano, 2020, 161.

([30]) In quanto “nel giudizio principale ricorre, secondo il diritto vivente, una fattispecie di licenziamento nullo per violazione di norme imperative (art. 53 e 54 citati), senza che in esse sia prevista “espressamente” la nullità dell’atto (il licenziamento) come conseguenza di tale violazione” (Corte Cost., 22 febbraio 2024, n. 22, pt. 3.2.).

([31]) Posto che la Corte di Cassazione “ha diffusamente motivato in ordine alle ragioni per le quali, a suo giudizio, la norma censurata sia suscettibile del sollevato dubbio di legittimità costituzionale; chiara anche, nel petitum dell’ordinanza di rimessione, l’indicazione sul tipo di intervento richiesto, limitato alla caducazione dell’avverbio “espressamente”, dal cui inserimento nella disposizione censurata sarebbe derivato l’eccesso di delega” (Corte Cost., 22 febbraio 2024, n. 22, pt. 3.3.).

([32]) Corte Cost., 22 febbraio 2024, n. 22, pt. 4.1.

([33]) Cfr. Corte Cost., 22 febbraio 2024, n. 22, pt. 4.6.

([34]) Corte Cost., 22 febbraio 2024, n. 22, pt. 4.4.

([35]) Corte Cost., 22 febbraio 2024, n. 22, pt. 6.1.

([36]) Corte Cost., 8 luglio 2020, n. 142, pt. 3; si vedano anche le sentenze Corte Cost., 20 maggio 2020, n. 96, e Corte Cost., 30 gennaio 2018, n. 10.

([37]) Corte Cost., 11 maggio 2017, n. 104, pt. 3.1; ex multis, Corte Cost., 11 aprile 2008, n. 98, e Corte Cost., 23 maggio 1985, n. 158.

([38]) Rammenta la Consulta che “il controllo sul superamento dei limiti posti dalla legge di delega va, infatti, operato partendo dal dato letterale per poi procedere ad una indagine sistematica e teleologica per verificare se l’attività del legislatore delegato, nell’esercizio del margine di discrezionalità che gli compete nell’attuazione della legge di delega, si sia inserito in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la ratio della norma delegante (sentenze n. 250 e n. 59 del 2016; n. 146 e n. 98 del 2015; n. 119 del 2013) e mantenendosi comunque nell’alveo delle scelte di fondo operate dalla stessa (sentenza n. 278 del 2016). È infatti costante l’affermazione secondo cui «per valutare se il legislatore abbia ecceduto [i] margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega per verificare se la norma delegata sia stata con questa coerente» (sentenza n. 153 del 2014 e, nello stesso senso, tra le altre, sentenze n. 175 del 2022; n. 231 e n. 174 del 2021; n. 184 del 2013; n. 272 del 2012 e n. 230 del 2010; inoltre, con riferimento alla materia penale, sentenza n. 105 del 2022).”, Corte Cost., 22 febbraio 2024, n. 22, pt. 8.

([39]) Corte Cost., 22 febbraio 2024, n. 22, pt. 9.

([40]) Corte Cost., 22 febbraio 2024, n. 22, pt. 9.

([41]) Corte Cost., 22 febbraio 2024, n. 22, pt. 10.

([42]) Corte Cost., 22 febbraio 2024, n. 22, pt. 10.2.

([43]) Corte Cost., 22 febbraio 2024, n. 22, pt. 10.3.

([44]) Corte Cost., 22 febbraio 2024, n. 22, pt. 11.

([45]) Per un approfondimento della materia – tenuto conto dei vari approcci della Dottrina – si vedano, Santoro-Passarelli G., L’evoluzione del diritto vivente e i problemi applicativi del Jobs Act, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2022, 4, 1073ss.; Armone G., Le tutele contro i licenziamenti illegittimi nella giurisprudenza costituzionale, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2022, 3, 411ss.; Preteroti A., Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dopo le sentenze della Corte costituzionale: nuove soluzioni (applicative) generano nuovi problemi (di sistema), in Lavoro Diritti Europa, 2022, 3; Menegon D., La tutela dal licenziamento illegittimo nella disciplina del contratto a tutele crescenti: spunti di riflessione per un intervento coerente con la giurisprudenza costituzionale, in Lavoro Diritti Europa, 2024, 1. Si considerino, altresì, Del Punta R.,Genesi e destini della riforma dell’art. 18, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2023, 3, 275ss.; saggio tratto da Lavoro Diritti Europa, 2022, 2; Caruso B., Il rimedio della reintegra come regola o come eccezione? La Cassazione sui licenziamenti disciplinari nel cono d’ombra delle decisioni della Corte Costituzionale, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2022, 3, 301ss.; Perrone F., L’espansione del principio lavorista nelle sentenze costituzionali n. 59/2021 e n. 125/2022 sul giustificato motivo oggettivo di licenziamento, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2022, 3, 395ss.

(Immagine: Fernand Leger, Les Constructeurs, particolare, olio su tela, 1950)

Segue da Il nuovo Tribunale persone minori e famiglie: cosa occorrerebbe fare entro il 17 ottobre 2024 perché possa funzionare (parte prima) paragrafi da 1 a 1.2.3. eIl nuovo Tribunale persone minori e famiglie: cosa occorrerebbe fare entro il 17 ottobre 2024 perché possa funzionare (parte seconda) paragrafi da 2 a 3.10.

Il nuovo Tribunale persone minori e famiglie: cosa occorrerebbe fare entro il 17 ottobre 2024 perché possa funzionare

PARTE TERZA

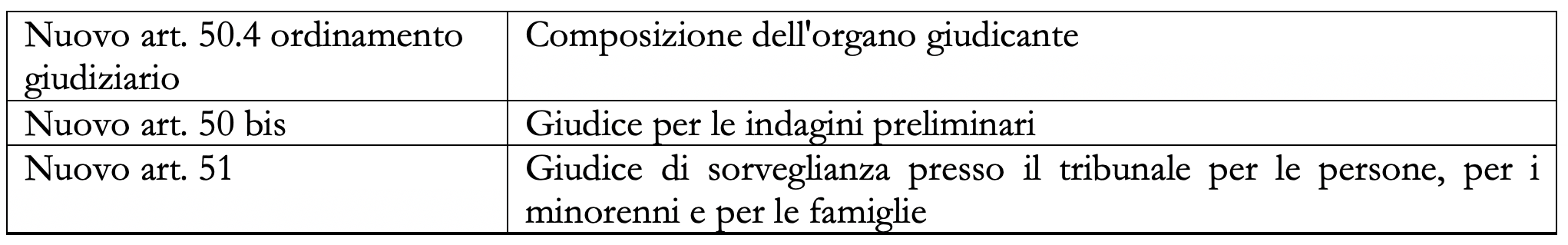

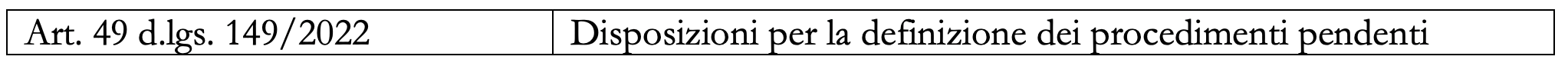

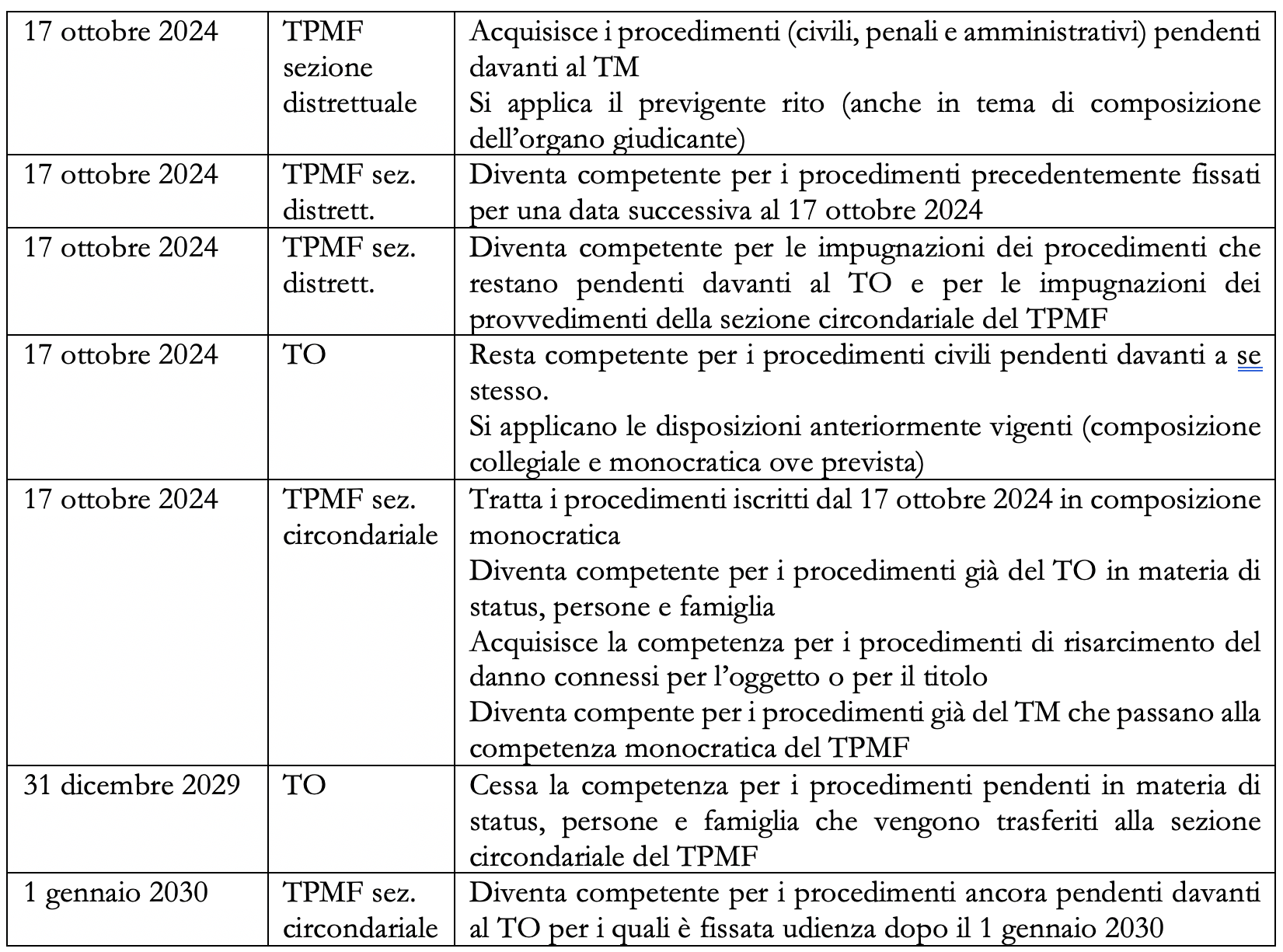

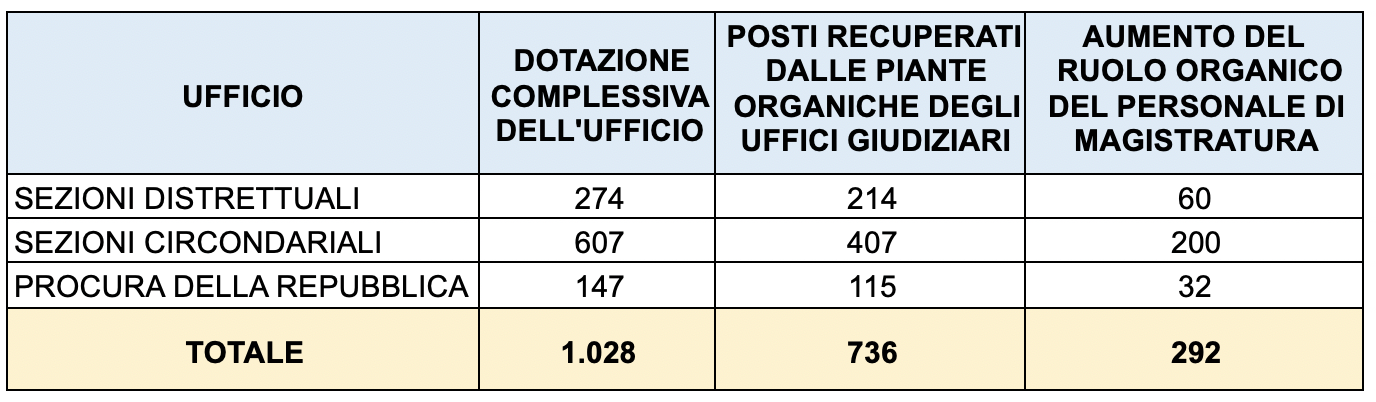

di Domenico Pellegrini

Sommario: 1. Premessa: riepilogo sintetico delle attività preliminari per l’avvio del TPMF e ipotesi di cronoprogramma - 1.1. Ipotesi di cronoprogramma - 1.2. Ipotesi circa il fabbisogno di risorse - 1.2.1. Ipotesi 1: lo studio del Dog - 1.2.2. Ipotesi 2: un calcolo secondo i carichi esigibili - 1.2.3. Osservazioni su fabbisogno, aumento dei carichi di lavoro e gestione pendenze ante 17 ottobre 2024 - 2. Analisi delle attività necessarie per l'avvio del nuovo TPMF - 2.1. Le scadenze previste dal D.lgs 149/2022 - 3. I profili ordinamentali del nuovo TPMF - 3.1. Istituzione del TPMF - 3.2. Composizione del nuovo TPMF: i magistrati ordinari (art. 50) - 3.3. Il settore penale della sezione distrettuale - 3.4. Istituzione dei Presidenti di sezione - 3.5. L’ufficio per il processo nel TPMF - 3.5.1. Costituzione e composizione dell’ufficio per il processo presso le sezioni distrettuali e le sezioni circondariali - 3.5.2. I funzionari addetti all’ufficio per il processo - 3.5.3. Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace (art. 14) - 3.5.4. Funzioni e compiti dei giudici onorari esperti (art. 15) - 3.6. Composizione del nuovo TPMF: aspetti critici nell’assegnazione dei giudici esperti - 3.7. Composizione del nuovo TPMF: aspetti critici nell’assegnazione dei giudici onorari di pace - 3.8. Composizione del nuovo TPMF: aspetti critici nell’assegnazione degli addetti all’Ufficio per il Processo - 3.9. Composizione del nuovo TPMF: il personale amministrativo - 3.10. Composizione del nuovo TPMF: i dirigenti amministrativi - 4. Le competenze del nuovo TPMF - 4.1. Funzioni e attribuzioni del TPMF - 4.1. La ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e le sezioni circondariali (art.50.5 O.G.) - 4.1.1. Tipologie di procedimenti già di competenza del Tribunale per i Minorenni che diventano di competenza della sezione circondariale - 4.2.2. Tipologie di procedimenti del Tribunale Ordinario che passano alla competenza delle sezioni circondariali del TPMF - 4.2.3. Tipologie di procedimenti del TM che restano di competenza della sezione distrettuale del TPMF - 4.2.4. Nuove competenze della sezione distrettuale - 4.2.5. Ripartizione degli affari tra sezione distrettuale e sezione circondariale e questioni di competenza (ART. 50.5 u.c.) - 5. L'organizzazione tabellare del TPMF - 5.1. La composizione dell’organo giudicante (art.50.4) - 5.2. I criteri tabellari di assegnazione dei giudici alle sedi circondariali - 5.3. L’assegnazione dei giudici per singoli procedimenti - 5.4. La previsione tabellare degli incarichi di coordinamento - 6. La definizione dei procedimenti pendenti - 6.2. Sintesi dei flussi lavorativi da TO a TPMF - 6.3. I rapporti tra TO e TPMF Sez. Circondariale - 6.4. I rapporti tra TO e TPMF Sez. distrettuale - 6.5. I rapporti tra TPMF sez. distrettuale e sez. circondariale - 6.6. La duplicazione del Giudice Tutelare: aspetti problematici - 6.7. La riorganizzazione dei Tribunali Ordinari - 6.8. La riorganizzazione delle Corti di Appello - 7. Requisiti per l'avvio del nuovo TPMF - 7.1. Il fabbisogno organico complessivo - 7.1.1. Il metodo di calcolo del fabbisogno delle sezioni circondariali e distrettuali e delle Procure nello studio del DOG: magistrati - 7.1.2. Il metodo di calcolo del fabbisogno delle sezioni circondariali secondo i carichi esigibili: magistrati - 7.1.3. Il metodo di calcolo del fabbisogno delle sezioni circondariali e distrettuali e delle Procure nello studio del DOG: personale amministrativo - 7.2. Applicazione degli istituti di flessibilità - 7.3. Le dotazioni informatiche - 7.4. Le elaborazioni statistiche.

4. Le competenze del nuovo TPMF

4.1. Funzioni e attribuzioni del TPMF

Secondo l’art. 50.1. O.G. il TPMF

a) esercita la giurisdizione in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori;

b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale e nella materia della sorveglianza;

c) esercita le funzioni di giudice tutelare;

d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.

Non rientrano nella competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie i procedimenti aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale.

4.2. La ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e le sezioni circondariali (art.50.5 O.G.)

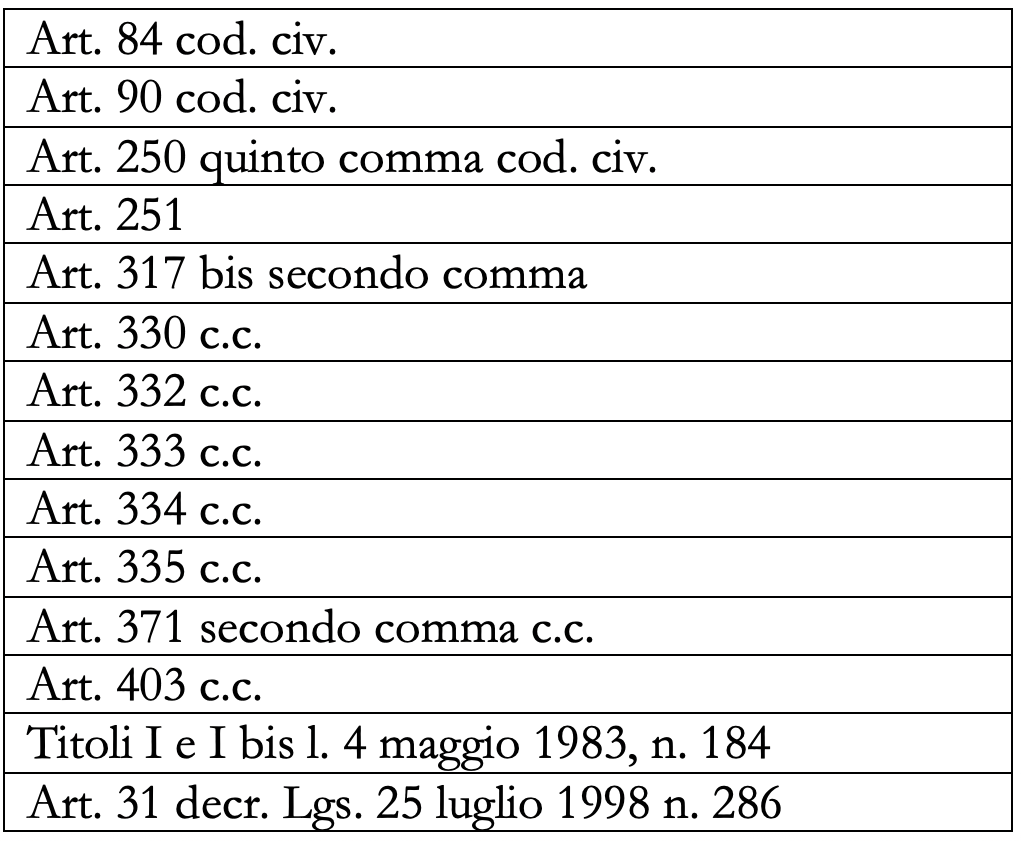

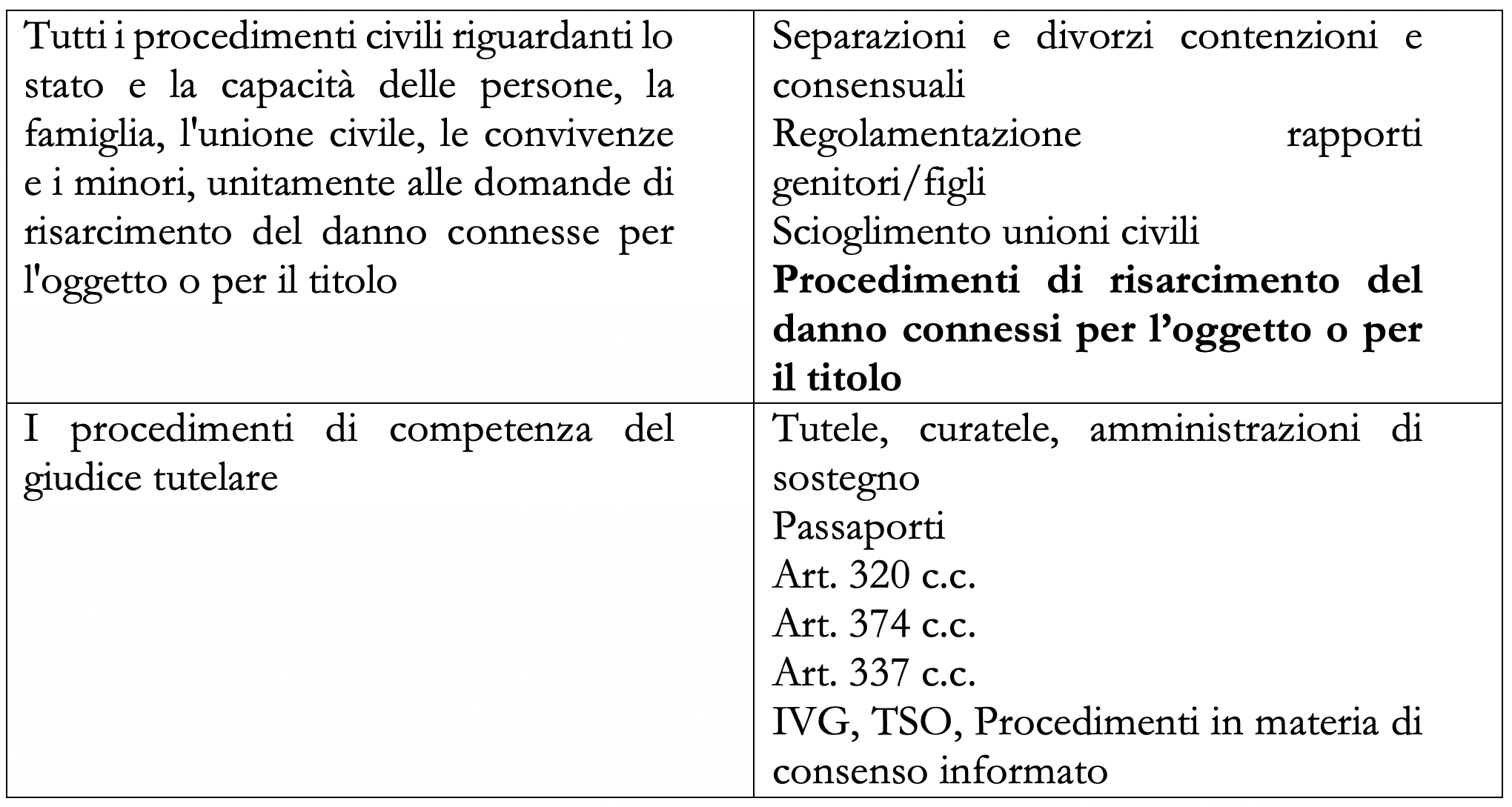

a) Presso la sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono trattati i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, quinto comma, 251, 317-bis, secondo comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371, secondo comma, e 403 del codice civile, dai titoli I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, e dall'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché tutti i procedimenti civili riguardanti lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze e i minori, unitamente alle domande di risarcimento del danno connesse per l'oggetto o per il titolo, e i procedimenti di competenza del giudice tutelare.

b) Presso la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono trattati, nella materia civile, i procedimenti di primo grado attribuiti alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie diversi da quelli indicati al primo comma, nonché i giudizi di reclamo e di impugnazione avverso i provvedimenti pronunciati dalla sezione circondariale. Sono inoltre trattati presso la sezione distrettuale tutti i procedimenti attribuiti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella materia penale e nelle altre materie previste dalla legge.

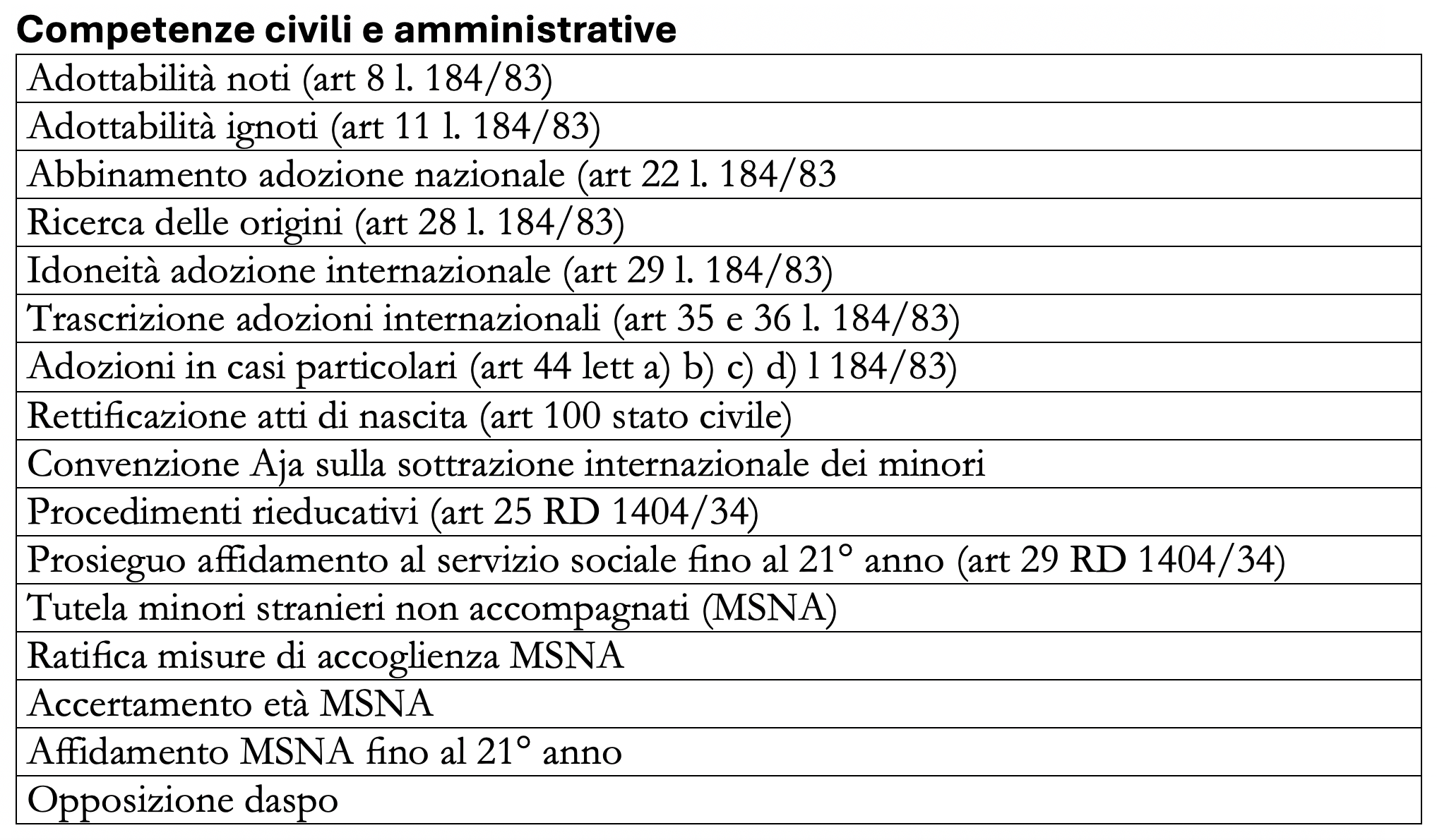

4.2.1. Tipologie di procedimenti già di competenza del Tribunale per i Minorenni che diventano di competenza della sezione circondariale

4.2.2. Tipologie di procedimenti del Tribunale Ordinario che passano alla competenza delle sezioni circondariali del TPMF

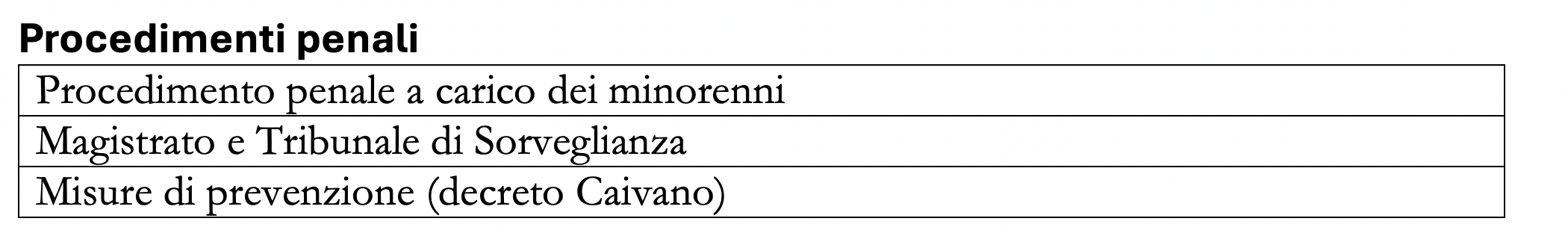

4.2.3. Tipologie di procedimenti del TM che restano di competenza della sezione distrettuale del TPMF

4.2.4. Nuove competenze della sezione distrettuale

4.2.5. Ripartizione degli affari tra sezione distrettuale e sezione circondariale e questioni di competenza (ART. 50.5 u.c.)

La ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e la sezione circondariale o tra diverse sezioni circondariali dello stesso tribunale non dà luogo a questioni di competenza.

5. L'organizzazione tabellare del TPMF

5.1. La composizione dell’organo giudicante (art.50.4)

La sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica in composizione monocratica.

Va osservato che la norma di cui all’art. 403 c.c. prevede una conferma della convalida con provvedimento collegiale (con necessaria previsione tabellare con collegio composto per i circondariali più piccoli con giudici assegnati ad altre sezioni circondariali) ed un reclamo presso la Corte d’Appello.

Per ragioni sistematiche, visto che i reclami ai provvedimenti del circondario ricadono sulla sezione distrettuale, anche il reclamo sul provvedimento ex art. 403 c.c. dovrà essere di competenza della sezione distrettuale. Il legislatore dovrà pertanto valutare una modifica della norma attribuendo il reclamo alla sezione distrettuale.

Peraltro si pone un ulteriore problema per i provvedimenti ex art 403 cc collegati a procedimenti di adottabilità. Se la convalida monocratica è attribuita al circondario (e quindi a giudice che non conosce la procedura “principale”) il reclamo avverso la conferma collegiale verrebbe disposto innanzi al giudice che sta procedendo sull’adottabilità. Se è invece attribuita al giudice che procede, la sezione distrettuale, il reclamo avverso il provvedimento collegiale di conferma dovrebbe essere proposto innanzi al medesimo giudice con evidenti problemi di incompatibilità in tutte le sedi medio-piccole. Peraltro, posto che l’appello nelle procedure di adottabilità rimane di competenza della Corte d’Appello, anche il reclamo ai provvedimenti ex art 403 cc potrebbe essere dello stesso giudice.

La sezione distrettuale giudica:

a) in composizione collegiale con collegio composto da due magistrati e due giudici onorari esperti:

· nei procedimenti previsti dai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184;

· in materia penale;

· nelle altre materie attribuite alla sua competenza;

b) in composizione collegiale con il numero di tre componenti;

· in materia civile;

c) in composizione monocratica per gli atti di competenza del giudice delle indagini preliminari;

d) in composizione collegiale con collegio composto da un magistrato e da due giudici onorari esperti della stessa sezione nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato richiesto dall’imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato;

e) in composizione monocratica per le funzioni di giudice di sorveglianza ed in composizione collegiale (2 togati e 2 onorari) per il Tribunale di Sorveglianza.

5.2. I criteri tabellari di assegnazione dei giudici alle sedi circondariali

In base all’art. 50 O.G. sono le tabelle che stabiliscono la assegnazione del giudice alla sede distrettuale o alla sede circondariale.

I giudici possono quindi essere assegnati:

a. solo alla sezione distrettuale

b. solo ad una sezione circondariale

c. alla sezione distrettuale e a una sezione circondariale

d. a più sezioni circondariali

e. alla sezione distrettuale e a più sezioni circondariali

CONSIDERAZIONI

Nella predisposizione delle tabelle occorre tenere presente:

a) il criterio legislativo (art. 50 O.G. penultimo comma) secondo cui: A ciascuna sezione deve essere destinato un numero congruo di giudici;

b) le competenze di ciascuna sezione (distrettuale e circondariali);

c) le riserve in materia penale previste dagli artt. 50 bis e 51 O.G.;

d) il problema delle incompatibilità nei giudizi di reclamo e impugnazione;

e) la gestione distrettuale dei procedimenti pendenti ereditati dal TM.

A tale proposito va evidenziato che:

a) le sezioni distrettuali acquisiscono le competenze (già proprie della Corte di Appello) di giudice del reclamo e delle impugnazioni (la stima dei flussi di lavoro ad oggi è alquanto aleatoria essendo cambiato il rito del processo di famiglia);

b) nelle sezioni distrettuali vengono gestiti integralmente i procedimenti penali (per cui occorre prevedere il Giudice delle Indagini preliminari, il Giudice dell’Udienza preliminare (collegiale) e il Giudice del dibattimento (collegiale) oltre il Giudice di sorveglianza;

c) le sezioni distrettuali continueranno a gestire i procedimenti già di competenza del Tribunale per i Minori iscritti in data antecedente al 17 ottobre 2024;

d) le sezioni circondariali acquisiscono le competenze in materie delicate (procedimenti ex art. 330 e 333 c.c.) e soprattutto connotati da particolare urgenza (procedimenti ex art. 403 c.c.) che impongono la creazione di turni di reperibilità;

e) nel caso l’organizzazione del TPMF preveda che il giudice sia addetto contemporaneamente alla sezione distrettuale e a quella circondariale, si dovrà tenere conto, nel determinare il numero di giudici della sezione distrettuale, delle possibili incompatibilità in sede di reclamo e giurisdizione.

È evidente che nella formazione delle tabelle c’è una scelta di fondo da fare: creare un corpus magistratuale distrettuale distinto da quello assegnato ai circondari (che si occupi di reclami, penale, arretrato vecchio rito TM) o distribuire il lavoro complessivo tra tutti i giudici del TPMF con assegnazione tanto al distrettuale che al circondariale?