GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

La trattazione scritta. La codificazione (art. 127-ter c.p.c.)

di Riccardo Ionta e Franco Caroleo

La pareidolia è quel processo psichico che porta a ricondurre ad immagini conosciute quel che si mostra amorfo. È l’illusione che porta a vedere un volto in una nuvola, il denominatore comune di note opere d’arte, da Mantegna a Dalì. È la manifestazione della tendenza ad affrontare il disordine per mezzo di strutture ordinate e forme familiari. Ed è quel che accade leggendo il nuovo art. 127-ter c.p.c. che introduce, in parte complicandola, la trattazione scritta nella sistematica della procedura civile. Da un lato nella norma si scorge qualcosa che non c’è, l’udienza, ma di cui vi sono tutti gli accadimenti ed effetti. Dall’altro la norma prevede uno strumento processuale dalla struttura indecisa. Nel presente scritto si propone una sistematizzazione della trattazione scritta nelle coordinate codicistiche - nella consapevolezza di come questa si sia ormai imposta nella prassi e nella certezza che essa verrà utilizzata in modo esteso - al fine di offrire all’operatore del diritto uno strumento giuridico effettivamente dotato di senso. Lo scritto presenta, alla fine, uno schema riepilogativo delle principali questioni affrontate.

Sommario: 1. Dall’emergenza alla codificazione. - 1.1. Prassi, emergenza, codificazione. - 1.2. Complicazioni e semplificazione. - 2. I principi. - 2.1. Strumentalità e flessibilità delle forme di trattazione. - 2.2. Direzione del procedimento e ragionevole durata. - 2.3. La scrittura e il principio di pubblicità dei dibattimenti giudiziari. - 3.4. Oralità, immediatezza e concentrazione. - 3. Quel che resta dell’udienza. - 3.1 Il concetto di udienza. - 3.2 Il concetto di trattazione (orale e scritta). - 3.3. La dimensione temporale. - 3.4. La dimensione ordinamentale. - 4. Il potere di disporre la trattazione scritta. - 4.1. Discrezionale o vincolato. - 4.2. Tre regole. - 4.3. I termini per disporre la trattazione scritta. - 4.4 L’assegnazione del termine per il deposito delle note. Orario e data di udienza. - 5. Il diritto di opporsi, il diritto alla trattazione orale e la mancata opposizione. - 5.1. Il diritto di opporsi alla trattazione scritta. - 5.2. Il diritto alla trattazione orale. - 5.3 La mancata opposizione e l’acquiescenza. - 5.4 Il provvedimento e il silenzio del giudice sull’opposizione. - 6. Le modalità della trattazione scritta. - 6.1 Il deposito delle note e il mancato deposito. - 6.2 Il dovere del giudice di provvedere entro trenta giorni. - Appendice. Schema riepilogativo.

1. Dall’emergenza alla codificazione

1.1. Prassi, emergenza, codificazione

La trattazione scritta è nella terza fase della sua esistenza.

Prassi

La prima fase della trattazione scritta è stata quella della prassi. La trattazione scritta già esisteva, e da tempo, nella concreta realtà degli uffici giudiziari. In taluni di questi non era insolito vedere i difensori scrivere, nel verbale di udienza, le proprie richieste e conclusioni e sottoporre il testo al giudice il quale, sempre per iscritto, assumeva il suo provvedimento. Ancor più frequente era ed è l’effettiva irrilevanza della trattazione orale del procedimento in udienza che, spesso, troppo spesso, è ridotta alla ripetizione di stanche espressioni (“ci si riporta”, “conclude come in atti”, “impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito” e così via) volte solo a riempire di contenuto la comparizione in presenza.

Emergenza

La seconda fase della trattazione scritta è stata quella dell’emergenza pandemica[1], con tre diversi passaggi.

La trattazione scritta introdotta nella prima e più dura fase della pandemia - prima ex art. 2, comma 2, lett. h, decreto-legge 8 marzo 20202, n. 11 e poi ex art. 83, comma 7, lett. h), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - aveva una natura strettamente emergenziale. La finalità della norma, dal carattere eccezionale, era quella di consentire l’ordinaria trattazione orale della causa, e quindi la presenza negli uffici, solo quando indispensabile. Lo scopo finale è stato quello di escludere la presenza negli uffici di giustizia salvo i casi eccezionali idonei a giustificare una deroga alle limitazioni, di movimento e ingresso nei luoghi, dettate dalla legislazione pandemica[2].

La trattazione scritta ex art. 221, comma 4, legge 17 luglio 2020, n. 77 - di conversione del c.d. decreto-legge “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) - ha avuto invece la finalità di consentire la trattazione scritta quando l’ordinaria trattazione orale del procedimento non appariva strettamente necessaria. Scopo finale della norma è stato infatti quello non di escludere ma di moderare e ponderare la presenza negli uffici di giustizia - inadeguati al rispetto delle regole di contingentamento delle presenze - permettendo al giudice, nei limiti prescritti, di disporre la trattazione scritta del procedimento civile[3].

Il terzo passaggio della trattazione scritta emergenziale è stato quello della “normalizzazione”. Il superamento delle fasi più dure della pandemia e l’allentamento, sino all’abrogazione, delle regole di contingentamento delle presenze, hanno consolidato nelle prassi degli uffici giudiziari la trattazione scritta ex art. 221, co. 4. La trattazione scritta è divenuta così, in disparte gli abusi pur verificatesi, uno strumento di ordinaria flessibilità, normativamente eccezionale, largamente apprezzato e utilizzato nei tribunali.

Codificazione

La terza fase della trattazione scritta coincide con la sua codificazione per mezzo dell’art. 127-ter c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 e in vigore dal 1° gennaio 2023.

Le disposizioni sulla trattazione scritta sono collocate nella Sezione II “Delle udienze”, Capo I (“Delle forme degli atti e dei provvedimenti”), Titolo VI (“Degli atti processuali”) del Libro I (“Disposizioni generali”).

Il potere di disporre la trattazione scritta è generalmente previsto nel nuovo terzo comma dell’art. 127 c.p.c. rubricato “Direzione dell’udienza”: “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte” L’art. 127-ter c.p.c. “Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza” è dedicato alla disciplina specifica della trattazione scritta.

La codificazione non è un atto neutro. La norma perde, anche giuridicamente, la sua essenza emergenziale ed eccezionale ed entra a far parte del complesso sistema della procedura civile[4].

1.2. Complicazioni e semplificazione

Complicazioni

Il legislatore con l’art. 127-ter c.p.c. ha in parte cambiato la trattazione scritta sino ad ora conosciuta e praticata incidendo così su esperienze e prassi consolidatesi negli ultimi tre anni[5]. Le complicazioni – che si evidenzieranno nel corso dello scritto - derivano da una sottovalutazione, da una intenzione e da una previsione.

La sottovalutazione è quella degli effetti della codificazione. La comparsa della trattazione scritta nel codice, strutturato sull’oralità, come si vedrà nel prosieguo, appare il frutto di un mero innesto normativo più che di una vera e propria codificazione.

L’intenzione, almeno letterale, è quella di scindere la trattazione scritta dall’udienza. Intenzione espressa nell’affermazione per cui l’udienza è sostituita dal deposito delle note. Inciso, si vedrà, impreciso in quanto è la trattazione orale del procedimento, prevista per l’udienza, ad essere sostituita e non l’udienza. Intenzione, tuttavia, non compiutamente realizzata in quanto il termine per la scadenza del deposito è da considerarsi data di udienza “a tutti gli effetti”; in quanto l’onere di “comparizione” resta - onere principale riferibile all’udienza e presupposto degli altri oneri e facoltà processuali - poiché il mancato deposito delle note determina i medesimi effetti previsti dagli artt. 181-309 c.p.c. (espressamente richiamati per la trattazione scritta emergenziale); in quanto l’art. 127-ter c.p.c. è inserito nelle norme codicistiche relative alle udienze e alla direzione dell’udienza.

La previsione - espressione della sottovalutazione e dell’intenzione sopra evidenziate - è quella di un termine unico e perentorio per il deposito delle note di trattazione scritta. Un termine non più ancorato alla data di udienza (e calcolato a ritroso da essa) ma decorrente dalla data di emissione del provvedimento con cui il giudice dispone la trattazione scritta[6].

Le complicazioni portano ad una secca alternativa: o la trattazione scritta è possibile per tutte o quasi tutte le fasi di trattazione (“udienze”) oppure per nessuna o quasi nessuna (salvo per le “udienze” che per il codice non esistono - udienza di precisazione delle conclusioni, udienza “interlocutoria”, udienza per l’ammissione dei mezzi istruttori - e per la nuova udienza di rimessione della causa in decisione). L’art. 127-ter c.p.c., norma generale, è impostata in favore della prima alternativa - come si evince già dall’ampia formulazione che ad oggi consente, a differenza di prima, la trattazione scritta anche per le fasi in cui è prevista la comparizione personale delle parti - senza tuttavia essere strutturata in detto senso.

Semplificazione

A fronte delle complicazioni l’interprete è chiamato ad una approfondita opera di razionalizzazione per sistematizzare la trattazione scritta nelle coordinate codicistiche – nella consapevolezza di come questa si sia ormai imposta nella prassi e nella certezza che essa verrà utilizzata in modo esteso - al fine di offrire all’operatore del diritto uno strumento giuridico effettivamente dotato di senso.

A tal fine, sono due gli strumenti utilizzati, nel presente scritto, per semplificare la complessità.

Il primo è il concetto di udienza quale categoria utile ad ordinare la realtà. Nel presente studio - come già espresso nei precedenti scritti[7] - si proporrà di ricorrere all’udienza quale schema logico-giuridico perché questa, seppur “non c’è”, “è come se ci fosse”. In termini più precisi si sostiene che è alla trattazione del procedimento che bisogna guardare e non all’udienza, ossia che è necessario guardare al contenuto (l’attività) e non al contenitore. E se la trattazione orale del procedimento avviene (ad oggi) nello spazio-tempo chiamato udienza, la trattazione scritta del procedimento è come se avvenisse in udienza, nel tempo d’udienza, recandone tutti gli effetti.

Il secondo è la valorizzazione del ruolo attribuito al consenso delle parti - espresso o tacito - utile altresì a realizzare un esercizio della giurisdizione condiviso (e non autoritativo).

2. I principi

2.1. Strumentalità e flessibilità delle forme di trattazione

L’art. 127-ter c.p.c. è una norma sulla forma della trattazione.

Attribuisce al giudice il potere, discrezionale o vincolato, di disporre che lo svolgimento della singola fase e attività processuale avvenga in forma scritta per mezzo del deposito di note - cui segue necessariamente un provvedimento scritto del giudice - invece che nella forma orale, documentata con il processo verbale. Al potere del giudice di disporre la trattazione scritta segue, per le parti, un onere di deposito - e non una semplice facoltà – e, ove soddisfatto, sorge il dovere del giudice di provvedere nel termine di trenta giorni.

È la relazione tra l’onere per le parti e il conseguente dovere del giudice che rende la sequenza una delle modalità con cui i soggetti processuali si relazione e comunicano tra loro, ovvero, una trattazione. L’art. 127-ter c.p.c., in altri termini, non prevede un mero “onere di deposito”, sia perché il giudice deve provvedere sul contenuto delle note, sia perché il mancato deposito determina le medesime conseguenze della mancata comparizione in udienza.

La norma, in tal senso, è riconducibile al principio di strumentalità delle forme (o della congruità delle forme allo scopo). Principio che – volto ad evitare il formalismo ovvero la tendenza a considerare le forme un “rituale complicato da considerarsi quasi fine a sé stesso” - consente alle parti e al giudice di rispettare le forme “solo in quanto e nei limiti in cui sono necessarie per conseguire lo scopo obbiettivo, ossia per assolvere alla loro funzione di garanzia o di obbiettività: ove non rispondono a questa funzione, possono essere trasgredite”[8].

L’art. 127-ter c.p.c., codificando la trattazione scritta, e aprendo al suo generale utilizzo, allarga lo spettro del principio di strumentalità delle forme includendo - nel rispetto del principio costituzionale del contraddittorio in condizioni di parità - l’alternativa tra trattazione orale e trattazione scritta della fase e attività processuale. La norma, così, introduce un innovativo principio di flessibilità delle forme di trattazione e “persegue un ragionevole fine di elasticità in forza del quale le risorse offerte dall'ordinamento devono essere calibrate in base alle effettive esigenze di tutela”[9].

2.2. Direzione del procedimento e ragionevole durata

L’art. 127-ter c.p.c. è una norma sulla direzione del procedimento.

Il legislatore ha ricondotto il potere di disporre la trattazione scritta al potere del giudice di direzione delle udienze, come si desume dalla collocazione codicistica dell’art. 127, comma terzo, c.p.c. e dell’art. 127-ter c.p.c. La riconduzione normativa è tanto precisa da essere o imprecisa o indicativa.

Il potere di disporre la trattazione scritta della singola fase del singolo processo ha certamente una influenza sulla programmazione e sulla organizzazione della specifica udienza - che dal magistrato potrà essere programmata e organizzata prevedendo la trattazione scritta o orale, in presenza o da remoto, delle singole fasi dei processi chiamati per quel giorno - ma sembra rientrare solo latamente nello specifico potere ex art. 127, primo comma, c.p.c. di disporre che “la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo”. Quest’ultima norma è difatti finalizzata a disciplinare l’ordine dell’udienza in cui sono chiamate più cause - udienza che in teoria “manca” per la causa per cui è stata disposta la trattazione scritta -, l’ordine di chiamata delle cause previste per lo specifico giorno[10] e a disciplinare la trattazione orale che avviene davanti al giudice (“regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente”). Quindi delle due l’una: o il legislatore è stato impreciso oppure la trattazione scritta del procedimento nel tempo di udienza è equiparata alla trattazione orale del procedimento nel tempo-spazio di udienza.

Il potere di direzione dell’udienza attribuito al giudice è, del resto, solo una parte del più ampio potere di direzione del processo (art. 175 c.p.c.)[11].

Il potere ex art. 127-ter c.p.c., per come configurato, pare più correttamente riconducibile al potere di direzione del procedimento che, ex art. 175 c.p.c., è finalizzato al suo sollecito e leale svolgimento. Il procedimento è difatti strutturato in un progressivo svolgimento di fasi (introduttiva-istruttoria-decisoria) temporalmente organizzate dai termini processuali (tra cui il termine ex art. 127-ter c.p.c. o il termine-luogo chiamato udienza). In tal senso, la locuzione secondo cui il giudice “fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali” (art. 175 c.p.c.) può ad oggi intendersi come inclusiva di quel “termine”, che è data di udienza, disposto dal giudice per il deposito ex art. 127-ter c.p.c. L’aggancio al potere di direzione del procedimento disvela la connessione tra il principio di flessibilità delle forme di trattazione e il principio costituzionale della ragionevole durata del procedimento[12] e consente al giudice di poter imporre la forma di trattazione, orale o scritta, ritenuta necessaria a garantire la ragionevole durata del procedimento.

2.3. La scrittura e il principio di pubblicità dei dibattimenti giudiziari

L’art. 127-ter c.p.c. è una norma che esclude la pubblicità delle udienze.

L’art. 128 c.p.c. prescrive, a pena di nullità, la pubblicità dell’udienza “in cui si discute la causa”. L’art. 84 disp. att. c.p.c. prevede invece che “le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche”. In termini più precisi, quindi, la pubblicità è prescritta dal codice a pena di nullità per le fasi di discussione orale del processo.

L’art. 128 c.p.c., norma sulla pubblicità, è prima di tutto una norma sulla forma orale della discussione. La forma orale è, difatti, la prima componente della pubblicità della discussione poiché nel codice vigente questa è pubblica solo se orale e solo se detta oralità si sviluppa in un momento-luogo pubblico come l’udienza a porte aperte. Pubblicità-oralità della fase di discussione sono un’endiadi pur se, astrattamente, la prima può essere garantita, in modo estensivo, anche da altre forme. La scrittura, almeno nella sistematica del codice, esclude quindi la pubblicità.

Il principio di pubblicità del dibattimento giudiziario[13] si afferma in via generale alla fine del XVIII secolo[14] e si consolida via via come “regola generale” come “espressione di civiltà giuridica”[15]. Regola espressa in vari atti internazionali - “componente naturale e coessenziale del processo ‘equo’ garantito dall'art. 6 della C.E.D.U”[16] - e implicitamente prevista dal sistema costituzionale prima “quale conseguenza necessaria del fondamento democratico del potere giurisdizionale, esercitato appunto, come recita l'art. 101, in nome del popolo”[17] e poi anche quale componente naturale e coessenziale del giusto processo del novellato primo comma dell'art. 111 Costituzione letto alla luce dell'art. 6 C.E.D.U.[18].

Il principio non ha valenza assoluta né per la Corte Costituzionale né per la Corte EDU[19] e può cedere in relazione a determinati procedimenti e fasi procedimentali e in presenza di giustificazioni obiettive e razionali[20]. Non è quindi consentito escludere a priori la pubblicità dell’udienza dibattimentale ma è possibile escluderla in concreto e per la tutela di altri interessi meritevoli di tutela - nelle giustizie diverse da quella penale anche non di caratura costituzionale[21] - ovvero condizionare la pubblicità alla presentazione, da almeno una delle parti, di un’apposita istanza di discussione[22].

La giurisprudenza costituzionale ha progressivamente orientato la struttura del principio di pubblicità dell’udienza dall’art. 101, comma 1, Cost. all’art. 6 CEDU. La lettura del principio ha così marginalizzato l’interesse pubblico che ne costituisce la radice - la partecipazione del popolo all’amministrazione della giustizia - in favore del diritto di parte alla pubblicità della discussione giudiziaria. La conseguenza è che la pubblicità dei dibattimenti civili, salvo che per l’udienza pubblica in Cassazione, non è la proiezione dell’interesse pubblico, ma una proiezione dell’interesse della parte processuale. Il legislatore, allora, può garantire la pubblicità della discussione anche con la sola previsione della possibilità, per l’interessato, di richiedere che la stessa avvenga in pubblica udienza. La parte può di conseguenza rinunciare alla pubblicità.

La Corte Costituzionale ha, in tal senso, ritenuto non irragionevole la previsione di un rito camerale condizionato alla mancata istanza di parte dell'udienza pubblica, posto che, in assenza di una effettiva discussione, “la trattazione in pubblica udienza finirebbe per ridursi alla sola relazione della causa e cioè ad un atto che, in quanto espositivo dei fatti e delle questioni oggetto del giudizio, è comunque riprodotto nella decisione e reso conoscibile alla generalità con il deposito della stessa”[23].

La trattazione scritta emergenziale ha beneficiato dell’art. 23, comma 3, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, norma speciale sulla possibilità di disporre la celebrazione “a porte chiuse” delle udienze pubbliche.

L’art. 127-ter c.p.c., interpretato alla luce degli approdi della Corte costituzionale, può essere applicato alla discussione prevista in pubblica udienza - e così escludere la pubblicità della discussione - a tre condizioni:

1) la prima è quella di garantire il contraddittorio in condizioni di parità; e tanto è possibile solo garantendo alle parti il deposito di memorie di discussione, o meglio, la possibilità del deposito;

2) la seconda è quella di rinvenire delle ragioni obiettive e razionali per la possibilità esclusione; se la Corte costituzionale n. 73/2022 ha ritenuto valida, per il processo tributario, la ragione di garantire le “esigenze di celerità e di economia processuale” tanto può valere anche per l’art. 127-ter c.p.c. interpretato, come visto prima, quale norma sulla direzione del procedimento (e di garanzia della sua ragionevole durata);

3) la terza condizione è quella di garantire, in ogni caso, il diritto di ciascuna delle parti alla discussione orale in pubblica udienza; e tanto significa che l’art. 127-ter c.p.c. richiede una interpretazione costituzionalmente orientata del suo secondo comma: l’opposizione di una sola delle parti al provvedimento che dispone la trattazione scritta per l’udienza di discussione orale - e non solo l’opposizione di entrambe - vincola il giudice a disporre la trattazione orale a porte aperte.

L’esigenza del legislatore di formulare la nuova disposizione dell’art. 379, comma 1, c.p.c. sulla pubblica udienza in Cassazione[24] - “L’udienza si svolge sempre in presenza” - e la rinnovata connessione tra l’interesse pubblico ex art. 101 Cost. e la pubblicità dell’udienza suggeriscono che la pubblicità delle altre udienze di discussione civili sia solo la proiezione dell’interesse della parte. Trova conforto allora l’interpretazione per cui l’art. 127-ter c.p.c. può essere applicato, nel rispetto delle tre condizioni esplicate, alla discussione orale prevista in pubblica udienza derogando, quindi, alla pubblicità.

2.4. Oralità, immediatezza e concentrazione

La trattazione scritta della causa, escludendo l’oralità, sembra sacrificare l’immediatezza e la concentrazione. L’oralità, difatti, è il mezzo attraverso cui il codice garantisce queste e il contraddittorio in condizioni di parità[25].

La trattazione orale non è però l’unico modo per assicurare il contraddittorio in condizioni di parità. Questo è garantito (come suggerisce la fase introduttiva del giudizio civile, la discussione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c.) o può essere garantito - ad esempio con la facoltà delle parti, per la discussione, di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni non solo in funzione delle difese svolte dalla controparte[26] - anche dalla trattazione scritta. “Porre un'alternativa tra difesa scritta e discussione orale nel processo civile non può determinare alcuna lesione di un adeguato contraddittorio, anche perché le parti permangono su di un piano di parità”[27] e deve “escludersi che sussista un'unica forma in cui il confronto dialettico possa estrinsecarsi e che questa vada necessariamente identificata nella difesa orale”. “Non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità”[28].

L’immediatezza e la concentrazione non sono condizione indefettibili per l’attuazione del contraddittorio e per la formazione del convincimento del giudice[29]. L’attuazione del contraddittorio, infatti, non implica necessariamente che il confronto dialettico tra i litiganti si svolga in modo esplicito e contestuale, potendo dispiegarsi anche in tempi successivi, purché anteriori all’assunzione del carattere della definitività della decisione, e come momento soltanto eventuale del processo[30]. E tanto perché la garanzia del contraddittorio sta nella “necessità che tanto l'attore, quanto il contraddittore, partecipino o siano messi in condizione di partecipare al procedimento”[31], ossia, in altri termini, nell’assicurare alle parti la possibilità di incidere, con mezzi paritetici, sul convincimento del giudice.

La trattazione scritta se esclude l’immediatezza - salvo aprire a nuove forme come la trattazione via chat – non esclude comunque la concentrazione. Essa può essere preservata dalla trattazione scritta, ad esempio ove il codice prevede la contestualità tra discussione e decisione, solo a patto di vincolare il giudice, alla scadenza del termine per il deposito delle note, all’immediato deposito del dispositivo ovvero della sentenza nello stesso giorno[32].

La trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. sembra essere stata strutturata dal legislatore in modo contrastante con le esigenze della concentrazione e della celerità: consentire alle parti, salvo possibili diverse interpretazioni, di depositare le note sino alle fine del giorno fissato come termine (e non fino all’orario previsto come orario di udienza) e consentire al giudice di provvedere entro trenta giorni, salvo il diverso e più lungo termine disciplinare (e non immediatamente “come” nell’udienza), apre ad inevitabili sfasamenti temporali e a ritardi.

3. Quel che resta dell’udienza

“L’udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte” recita il periodo iniziale del comma 1 dell’art. 127-ter c.p.c.

“Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo” dispone il penultimo comma dell’articolo che, pur non menzionando gli artt. 181-309 c.p.c., ricollega al mancato deposito delle note entro il termine-data di udienza, gli stessi effetti della mancata comparizione delle parti per l’udienza.

“Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti” afferma l’ultimo comma dell’articolo.

Le norme confermano, al di là dell’apparente dato testuale, quanto già sostenuto in precedenza, ossia che l’udienza non scompare, o meglio, non scompare del tutto. L’udienza perde la sua dimensione spaziale. Quel che resta è la sua dimensione logico-giuridica, temporale e, quindi, anche ordinamentale.

Il legislatore ha voluto scindere la trattazione scritta dall’udienza concependo questa nel suo senso statico di contenitore temporale e spaziale: se c’è trattazione scritta allora non c’è luogo e quindi non c’è udienza. È altrettanto evidente che, per lo stesso art. 127-ter c.p.c., l’attività svolta con la trattazione scritta è come se si svolgesse in udienza posto che se ne conservano tutti gli effetti.

Il processo è una progressione di atti posti in essere dai soggetti, nel contradditorio, in un dato tempo e, a volte, in un dato luogo. Il processo di cognizione è scandito in diverse fasi - introduzione, l’istruzione, la decisione - che contengono a loro volta specifiche attività processuali (o sub-fasi). La cadenza, normativa nel rito ordinario, corrisponde ad una logica modulazione del giusto processo.

Il concetto di processo (e per esso quello di fase processuale) non coincide con il concetto di udienza - elemento e contenitore spazio-temporale di alcune delle sue fasi - né con quello di trattazione (intesa in senso generale), forma che assumono tutte le fasi e sub-fasi processuali. Il concetto di udienza, a sua volta, non coincide con quello di trattazione.

Se si vuol comprendere l’effettività dell’art. 127 ter c.p.c. è quindi alla trattazione del procedimento che bisogna guardare e non all’udienza, perché è necessario guardare al contenuto e non al contenitore. E se la trattazione orale del procedimento avviene nello spazio-tempo chiamato udienza, la trattazione scritta del procedimento è come se avvenisse in udienza, o meglio nel tempo d’udienza o in un tempo ad esso pienamente equiparato, recandone tutti gli effetti.

3.1. Il concetto di udienza

L’udienza è il luogo e il tempo in cui i soggetti del processo si relazionano, tra loro, per il compimento degli atti processuali[33]. Il giudice ha il dovere - processuale e ordinamentale - di “tenere” udienza e dirigerla ed è l’unico soggetto necessario di essa[34]. Le parti hanno l’onere di comparire in udienza (artt. 181, 309 c.p.c.), dinanzi al giudice, al fine di compiere determinati atti del processo[35].

“Udienza” – indica la giurisprudenza formatasi sull’art. 343 c.p.c. - è un concetto dal duplice significato. In senso statico, è il contenitore spazio-temporale di specifiche attività processuali[36]. In senso dinamico, è l’attività giurisdizionale resa dal giudice nelle fasi processuali [37].

Tempo

I “giorni della settimana” e le “ore” - ovvero l’arco temporale - in cui i magistrati devono tenere udienza sono programmati (per mezzo delle tabelle di organizzazione) dal presidente del tribunale il quale, secondo le disposizioni di attuazione del c.p.c., è chiamato in teoria a determinare in modo separato le udienze “destinate esclusivamente” alla prima comparizione delle parti, all’istruttoria e quelle destinate alla discussione[38]. Per la singola causa il giorno - e non l’orario - è indicato dalla parte (art. 163 c.p.c.) o dal magistrato[39].

L’udienza ha quindi una duplice dimensione temporale: è il termine di riferimento entro cui compiere determinate attività processuale (soddisfare l’onere di comparizione, costituirsi, depositare gli atti il cui termine di deposito è fissato a ritroso); è la porzione di tempo in cui compiere le attività processuali orali (ad esempio, la discussione).

La dimensione temporale costituisce il nucleo fondamentale dell’udienza perché - e la trattazione scritta ormai lo ha dimostrato con chiarezza, grazie al processo civile telematico, così come lo comprova la fase iniziale del nuovo rito civile di primo grado - il luogo di udienza non è indispensabile per garantire il contraddittorio in condizioni di parità (poiché, a non essere indispensabile, è la contestuale presenza dei soggetti del processo).

Luogo

Il luogo dell’udienza è il tribunale adito e l’aula, o per questa altra sala, dove deve essere presente il giudice designato il giorno previsto per le udienze[40]. Le ipotesi in cui l’attività processuale può svolgersi al di fuori del tribunale sono tassativamente stabilite (ad esempio: artt. 203, 255, 259, 262 e 421 c.p.c.) e l’art. 67 disp. att. c.p.c. - che consentiva al giudice conciliatore di tenere le udienze, in caso di urgenza, nella propria abitazione - è stato abrogato.

Il nuovo art. 196-duodecies c.p.c., destinato alla trattazione orale da remoto, afferma poi che il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d’udienza a tutti gli effetti e l’udienza si considera tenuta nell’ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento.

3.2. Il concetto di trattazione (orale e scritta)

La trattazione della causa, intesa in senso generale, è la modalità attraverso cui i soggetti del processo si relazionano e comunicano tra di loro nel processo e per il processo[41] attuando il contraddittorio. Il concetto generale si distingue da quello della trattazione “in senso stretto”, specifica fase processuale (art. 180 c.p.c.) che segue quella introduttiva[42].

L’oralità e la scrittura sono le due forme di trattazione delle fasi e attività del processo civile. Le forme, suggeriva Chiovenda, non si escludono a vicenda manifestando per lo più la tendenza a prevalere l’una sull’altra. La forma della scrittura è propria della fase introduttiva del giudizio, quella orale è la forma della attività di trattazione-istruttoria. La fase decisoria è sia scritta, tendenzialmente mista, e orale. La trattazione, quindi, può avvenire o non avvenire in udienza.

L’oralità non conosce una norma generale di disciplina – ma solo una norma di apertura per la singola fase (art. 180 c.p.c.) e norme specifiche sulla discussione - essendo la forma ordinaria della trattazione e quella materialmente necessaria per talune attività. Se le parti e il giudice si relazionano e comunicano in forma orale, quindi intervenendo contestualmente[43], vi è la necessità di un tempo-luogo per detta contestualità e del processo verbale delle attività compiute.

La trattazione (integralmente) scritta della fase e attività processuale è disciplinata ora dall’art. 127-ter c.p.c.[44]. Le parti e il giudice si relazionano, e comunicano tra loro, mediante la redazione e il deposito telematico di note scritte cui segue necessariamente un provvedimento scritto. La trattazione scritta si distingue così dal mero deposito di note proprio per il fatto che, il deposito, determina il dovere del giudice di rispondere entro un termine dato e il mancato deposito i medesimi effetti ex artt. 181-39 c.p.c. Se le parti e il giudice si relazionano e comunicano in forma scritta, non essendoci un intervento contestuale, vi è solo bisogno di un tempo entro cui compiere le attività (per le parti e il giudice) e non di un luogo.

3.3. La dimensione temporale

Il periodo iniziale del comma 1 dell’art. 127-ter c.p.c. è impreciso nella formulazione perché l’udienza - sia se fissata e soprattutto se non ancora fissata - non può mai essere sostituita dal deposito delle note scritte.

E tanto perché l’udienza coincide con il luogo e il tempo - o meglio le ore del giorno della settimana - in cui il giudice deve trattare i procedimenti e le relative fasi di essi. L’udienza è sempre programmata e fissata dal calendario previsto in tabella. Il giudice, o la parte, a ben vedere, individuano (fissano) solo lo specifico giorno di trattazione del singolo procedimento e tanto nei limiti di un calendario di udienze già stabilito dalle tabelle di organizzazione. L’udienza quindi o si svolge - e il giudice deve (nel suo arco temporale) trattare i procedimenti e le parti compiere le attività - oppure non si svolge.

La disposizione, in sintesi, confonde l’udienza con la trattazione.

È l’attività processuale orale, prevista per la data di udienza, che può essere sostituita dall’attività scritta - ovvero dal deposito delle note - e non l’udienza (che il giudice deve sempre tenere nei giorni previsti dalla tabella). In altri termini, la norma afferma che la trattazione orale prevista per l’udienza può essere sostituita dalla trattazione scritta (con onere di deposito delle note su cui il giudice deve provvedere).

L’ultimo comma dell’art. 127-ter c.p.c. invece evidenzia che, con la trattazione scritta, non c’è il luogo di udienza. E questo perché, semplicemente, non ce ne è bisogno.

Il penultimo comma conferma la parificazione piena tra le forme di trattazione, scritta e orale, in rapporto all’onere di comparizione: il mancato deposito delle note ha, difatti, i medesimi effetti processuali della mancata comparizione in presenza. Comparizione in presenza che, appare utile ricordarlo, le parti soddisfano con la mera presentazione fisica in aula entro l’orario di udienza fissato, senza che sia necessario svolgere alcuna ulteriore ed effettiva attività.

Quel che resta dell’udienza è quindi una delle due dimensioni temporali. Resta la data di udienza ovverosia il termine di riferimento entro cui compiere determinate attività processuali: in primis, soddisfare l’onere di comparizione (o comunque un onere “senza nome” parificato a questo) depositando le note contenenti quelle istanze e conclusioni che la parte avrebbe presentato, oralmente, all’udienza quale porzione di tempo.

3.4. La dimensione ordinamentale

La disposizione secondo cui “Il giorno di scadenza del termine …è considerato data di udienza a tutti gli effetti” implica che, se l’udienza non c’è, è tuttavia come se ci fosse. E ciò anche a livello ordinamentale. In altri termini il giorno di scadenza del termine appare comunque parificato al giorno di udienza anche ai fini degli effetti processual-ordinamentali.

L’udienza quale contenitore spazio-temporale, come già detto, è solo individuata dal giudice (o dalla parte ex art. 163 c.p.c.) in quanto le udienze sono programmate e fissate dal presidente mediante le tabelle di organizzazione. Quando il giudice indica l’orario per la trattazione del singolo procedimento esercita “solo” quel potere di ordine ex art. 127-175 c.p.c.

Il giudice allora sarà tenuto a far coincidere “il giorno di scadenza del termine” con una delle date di udienza previste dalle tabelle per l’udienza. In tal senso, potrebbe anche ipotizzarsi la possibilità per il giudice, in forza dell’art. 175 c.p.c., di stabilire uno specifico orario entro cui depositare le note di trattazione scritta o che queste, comunque, debbano essere depositate entro l’arco temporale delle udienze (“giorni e ore”) stabilite dalle tabelle di organizzazione.

L’udienza, come visto, ha un preciso significato ordinamentale in quanto costituisce il modo e il tempo attraverso cui il giudice adempie al suo dovere di “tenere” udienza. In connessione con quanto appena detto, se il giudice deve far coincidere “il giorno di scadenza del termine” con una delle date di udienza previste dalle tabelle per l’udienza allora adempie al suo dovere (altrimenti, no).

4. Il potere di disporre la trattazione scritta.

4.1. Discrezionale o vincolato

L’art. 127-ter, comma 1, c.p.c. dispone che “L’udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l’udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.

La prima parte del comma appare superflua nella sua formulazione.

È infatti chiaro che la trattazione scritta non possa essere disposta per quelle attività processuali - come l’assunzione delle prove orali - che richiedono la presenza di soggetti, come i testimoni, diversi dalle parti, la cui attività non è sostituibile dal deposito telematico di uno scritto (salvo il caso in cui sia stata disposta la testimonianza scritta). Soggetti, appare utile precisare, ulteriori (più che diversi) rispetto a quelli indicati, dato che la trattazione delle fasi processuali richiede sempre la presenza almeno dei difensori (su cui grava, perciò, un onere di comparizione che, talvolta, è rivolto anche alle parti personalmente).

La disposizione sembra non porre limite alcuno alla trattazione scritta e tuttavia, per avere un’effettiva funzione, deve essere interpretata nella sua portata sistematica e indicare il criterio cui conformarsi per affermare quando il giudice può o deve disporre la trattazione scritta della causa – se richiesta da entrambe le parti - in sostituzione della trattazione orale.

4.2. Tre regole

La norma, in tal senso e in termini più precisi, dispone che nel rispetto del contraddittorio in condizioni di parità, la trattazione orale della causa può essere sempre sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. ove questa sia idonea allo scopo. La stessa non può essere disposta nel caso in cui la legge prescrive la forma orale come obbligatoria per la tutela del diritto specifico della parte alla trattazione orale o per la tutela di un interesse diverso da quello delle parti (pubblico) [45].

La norma è così costituita da tre regole concentriche. E a tali regole risponde sia la possibilità per il giudice di disporre la trattazione scritta, sia la possibilità per le parti di vincolare il giudice nel disporla.

Prima regola

La prima regola è di apertura. La trattazione scritta può essere disposta, in astratto, anche quando il codice prevede, in modo generale (art. 180 c.p.c.) o puntuale, la forma orale della trattazione e, pertanto, un’attività da compiersi in udienza. Non ha valore generale, invece, la regola inversa. La trattazione scritta non è pertanto automaticamente esclusa da tutte quelle disposizioni che prevedono o presuppongono l’oralità della fase o dell’attività. Il codice presuppone o richiede l’oralità, o frangenti di oralità, per tutto l’arco del processo, in forma esplicita o implicita, e ritenere che la trattazione scritta non possa essere disposta in tali casi è insensato perché l’art. 127-ter c.p.c. non avrebbe ragione di esistere.

Seconda regola

La seconda regola è di chiusura. La trattazione scritta può sostituire la trattazione orale quando, mutata la forma, risultano soddisfatte le medesime esigenze e i medesimi diritti. In altri termini, quando è idonea al raggiungimento dello scopo e alla soddisfazione del contraddittorio in condizione di parità. E posto che la legge presuppone o determina la forma orale della trattazione poiché la valuta, in astratto, congrua allo scopo, è possibile trasgredirla - in applicazione del principio di strumentalità delle forme - ove l’alternativa scritta sia valutata, in concreto, idonea allo scopo.

Il primo corollario della regola è che il giudice può disporre, e imporre, la trattazione scritta solo ove non frustri lo scopo e ove non privi, in alcun modo, le parti dell’effettività del contraddittorio in condizioni di parità.

Il secondo corollario di questa regola è enunciato dall’art. 127-ter c.p.c., per cui la trattazione scritta è disposta “se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”: le parti, ove concordi, hanno diritto alla trattazione scritta poiché valutata, in concreto, come congrua al raggiungimento dello scopo e il giudice ha il dovere di disporla. In sintesi, la trattazione scritta è quindi sempre possibile ove tutte le parti manifestino, in modo espresso o tacito (per mancata opposizione al provvedimento che la dispone), una volontà in tal senso.

Terza regola

La terza regola è quella per cui la trattazione scritta non può essere disposta dal giudice se la legge prevede l’obbligatorietà della trattazione orale a tutela del diritto specifico della parte proprio alla trattazione orale (un diritto disponibile) o a tutela di un interesse pubblico.

La legge prescrive come obbligatoria la trattazione orale, a tutela di un interesse della parte in tal senso, in due occasioni.

(a) La prima è quando la legge prevede l’oralità come l’unica forma per l’attività da compiersi.

L’oralità è l’unica forma normativa prevista, ad esempio, nel caso dell’interrogatorio libero, del tentativo di conciliazione. È il caso altresì della discussione orale nel rito lavoro (non invece del rito ordinario la cui fase di discussione prevede diverse alternative). In tali ipotesi, a ben vedere, la legge mira a preservare non l’oralità di per sé ma l’immediatezza e la concentrazione dell’attività per mezzo dell’oralità.

Una considerazione apre alla possibilità di disporre la trattazione scritta. Appare necessario distinguere tra la “obbligatorietà” della fase, l’obbligatorietà della attività e l’obbligatorietà della forma. Lo svolgimento delle tre fasi processuali è sempre necessario per gravare il giudice della decisione ma, al loro interno, non tutte le attività sono obbligatorie[46]. La fase di prima comparizione è necessaria ma il tentativo di conciliazione e l’interrogatorio libero non sono obbligatori, la partecipazione agli stessi è un onere per la parti, e tuttavia, se esperiti, devono essere svolti in forma orale. La fase di discussione è necessaria ma la parte è solo onerata di comparire il giorno della discussione, non ha l’obbligo di discutere effettivamente. La trattazione scritta, nelle ipotesi indicate, è allora possibile - fermo restando lo svolgimento giuridico della fase, proprio a trattazione scritta - a condizione che non si effettui materialmente la relativa attività perché tutte le parti manifestano, in modo espresso o tacito, una volontà in tal senso. L’opposizione di anche di una sola di esse, per converso, impedirà la possibilità di disporre la trattazione scritta.

(b) La seconda occasione è quando la legge ha come specifico fine quello di escludere la trattazione integralmente scritta.

E ciò accade in due ipotesi.

(b1) La prima ipotesi è quando la legge attribuisce espressamente alla parte il diritto ad ottenere l’oralità della trattazione della fase - come avviene nella disciplina degli art. 275 c.p.c., art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c., dell’art 352 c.p.c. -– allo specifico scopo di escludere la trattazione (solo) scritta della causa[47]. La trattazione scritta, in queste ipotesi, non ha spazio perché la forma è prevista espressamente come diritto della singola parte che manifesta, in modo espresso, una volontà in senso contrario alla trattazione ex art. 127-ter c.p.c.

(b2) La seconda ipotesi è quando la legge prevede la forma orale come obbligatoria perché servente alla pubblicità della fase. L’art. 128 c.p.c., norma sulla pubblicità, è prima di tutto una norma sulla forma orale della discussione[48]. La forma orale è, difatti, la prima componente della pubblicità della discussione poiché questa, nel codice vigente, è pubblica a due condizioni: se orale e se detta oralità si sviluppa in un momento-luogo pubblico come l’udienza a porte aperte. Pubblicità-oralità sono un’endiadi pur se, astrattamente, la prima può essere garantita, in modo estensivo, anche da altre forme.

Se la pubblicità della discussione è considerata – come visto al paragrafo 2.3 - la proiezione del diritto della parte alla discussione pubblica allora è possibile la trattazione scritta solo ove vi sia il consenso espresso o tacito delle parti. Il dissenso di anche di una sola di esse, per converso, impedirà la possibilità di disporre la trattazione scritta.

Se la pubblicità invece risponde ad un interesse pubblico - come avviene per l’udienza pubblica di discussione in Cassazione, per cui il nuovo comma 1 dell’art. 379 c.p.c. stabilisce che “L’udienza si svolge sempre in presenza” - allora non vi è spazio per la trattazione scritta, anche se richiesta da tutte le parti.

4.3. I termini per disporre la trattazione scritta

Il giudice, secondo la lettera dell’art. 127-ter c.p.c., sembra poter disporre la trattazione scritta senza limiti di tempo e anche il giorno prima dell’udienza prevista. È utile precisare che, sebbene la disposizione presupponga che il provvedimento sia emanato fuori udienza, lo stesso può essere emanato anche in udienza.

Un’interpretazione della norma conforme ai principi evidenziati nel paragrafo 2 - e all’insopprimibilità del termine di opposizione che verrà evidenziata successivamente - impone tuttavia di configurare due limiti.

Il primo limite

Il primo limite si ricava dalla considerazione per cui la trattazione scritta è uno strumento di flessibilità utile a garantire la ragionevole durata del procedimento.

Per tale ragione non sembra ammissibile un provvedimento con cui il giudice, nel disporre la trattazione scritta, fissi il termine per il deposito delle note in corrispondenza di un giorno di udienza successivo a quello originariamente stabilito per la data di udienza. Il provvedimento sarebbe, prima di tutto, un mero differimento della data di udienza.

Un esempio aiuta a chiarire. Se l’udienza (o meglio, la trattazione della causa in udienza) è già fissata per il giorno 12 dicembre, la lettera della norma sembra consentire al giudice di disporre la trattazione scritta anche con provvedimento dell’11 dicembre, con conseguente assegnazione alle parti del termine “minimo” di 15 giorni per il deposito delle note (quindi a partire almeno dal 27 dicembre).

Il provvedimento sarebbe da considerare, tuttavia, dapprima un differimento di udienza e solo dopo un provvedimento che dispone la trattazione scritta. E tanto perché - considerando che secondo l’ultimo comma il termine di scadenza per il deposito delle note è da considerarsi data di udienza - il provvedimento dovrebbe comunque indicare un termine per il deposito delle note (almeno 27 dicembre) diverso e successivo rispetto all’originario (12 dicembre).

Se l’istituto della trattazione risponde ad esigenze di economia processuale, nel solco di una proficua direzione del procedimento ex art. 175 c.p.c., non appare giustificato un differimento della data di udienza utile alla sola operatività della trattazione scritta (che, al contrario, serve garantire una maggiore celerità procedimentale).

Il secondo limite

Il giudice deve disporre la trattazione scritta in un tempo congruo e tale da garantire, alle parti, un termine per proporre opposizione (5 giorni, riducibili in caso di particolari ragioni di urgenza) e la possibilità di conoscere tempestivamente la decisione in merito all’opposizione stessa o il silenzio-diniego del giudice (5 giorni dalla presentazione dell’opposizione). Tale, infatti, appare lo scopo del secondo comma dell’art. 127-ter c.p.c.

Il tempo congruo è individuato dal legislatore, nel primo periodo del comma citato, quando dispone che “Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note”. Termine che può essere ridotto in caso di particolari ragioni di urgenza e, può aggiungersi, con il consenso (espresso o tacito) di entrambe le parti.

Il provvedimento del giudice deve quindi intervenire in un tempo tale da consentire il rispetto del termine di 15 giorni - presunto come congruo dalla legge - intercorrente tra la comunicazione del provvedimento del giudice e il giorno di scadenza per il deposito delle note. E tanto sia nel caso in cui la trattazione in udienza del procedimento non sia stata ancora disposta (udienza non ancora fissata), sia nel caso in cui la trattazione in udienza sia stata già disposta (udienza già fissata, unica ipotesi presupposta dalla disposizione).

La violazione da parte del giudice del limite indicato dalla norma non è prevista espressamente a pena di nullità. Se il termine di 15 giorni, tuttavia, è stato indicato dal legislatore proprio al fine di garantire il raggiungimento dello scopo - la possibilità per le parti di opporsi e di conoscere in tempo utile il provvedimento giudiziale di risposta alla loro opposizione (anche se il tempo di questa conoscenza non è disciplinato, e rischia di lasciare le parti in un limbo) - sarà ravvisabile un vizio tutte le volte in cui le parti non abbiano avuto un termine utile per opporsi.

Al fine di evitare ipotesi di vizio, se il provvedimento del giudice interviene in un tempo tale da violare il termine di 15 giorni tra la comunicazione del provvedimento e il termine di scadenza per il deposito allora: deve essere garantito comunque un termine minimo per l’opposizione e il giudice deve aver cura di rispondere immediatamente se vi è stata opposizione tempestiva. In ogni caso, la mancata opposizione delle parti nel termine (consenso tacito) ovvero il deposito delle note da parte di tutte le parti consente di ritenere raggiungo lo scopo[49].

4.4. L’assegnazione del termine per il deposito delle note. Orario e data di udienza

Il termine assegnato per il deposito delle note non deve essere inferiore a 15 giorni e può essere abbreviato al ricorrere di particolari ragioni di urgenza di cui il giudice dovrà dare atto nel provvedimento (ad esempio, la ragionevole durata del procedimento se la trattazione ex art. 127-ter c.p.c. consente al giudice di disporre un rinvio breve rispetto ad una eventuale trattazione orale).

Il vero cambio di passo della nuova disposizione rispetto alla disciplina emergenziale è segnato dalla previsione, per il deposito delle note, di un termine unico. Un termine non ancorato alla data di udienza (e non più calcolato a ritroso da essa, gli ormai abituali “cinque giorni prima dell’udienza”) ma decorrente dalla data di emissione del provvedimento con cui il giudice dispone la trattazione scritta.

Cambio di passo che, allontanando la trattazione scritta dallo schema logico dell’udienza, reca alcune problematiche sulle tempistiche del deposito delle note.

Orario

Sino ad ora, difatti, il termine di 5 giorni (antecedenti alla data di udienza) per il deposito delle note era temperato dal limite dell’orario di udienza: le parti potevano non rispettare il termine di cinque giorni previsto per il deposito e tuttavia, al fine di soddisfare l’onere di comparizione, erano tenute al deposito delle note entro l’orario di udienza fissato.

Le soluzioni per l’interprete, dinanzi al termine unico fissato dal nuovo art. 127-ter c.p.c., sono tre.

1. La prima è quella di allontanarsi dallo schema logico dell’udienza.

In tal senso, il termine per il deposito delle note, come i tradizionali termini codicistici, consiste non già nella indicazione di un punto del tempo, ma nella indicazione di un periodo: ha due capi, che sono il giorno di inizio (dies a quo) e il giorno di scadenza (dies ad quem). È un termine (a giorni, non a ore) ed è quindi da escludere che il giudice possa indicare anche un orario; sicché, il deposito telematico delle note dovrà essere ritenuto tempestivo laddove effettuato entro la fine del giorno di scadenza (ovvero le 23:59 ex art. 16 bis, co. 7, d.l. n. 179/2012 ed ex nuovo art. 196-sexies c.p.c.).

Gli inconvenienti sono evidenti. Il giudice difficilmente potrà provvedere, su quanto dedotto nelle note, il medesimo giorno di scadenza del termine, frustrando così quella celerità del processo che, almeno nelle intenzioni, sembra aver ispirato il riformatore.

Le difficoltà indicate possono essere superate allora solo con la leale collaborazione delle parti. Il giudice potrà invitare le stesse a depositare le note, comunque, prima della scadenza del termine. Il Tribunale potrà concordare con il foro un (ennesimo) protocollo.

2. La seconda alternativa è quella di utilizzare lo schema logico dell’udienza dato che l’ultimo comma chiede di considerare il termine di scadenza per il deposito “data di udienza” a tutti gli effetti (si richiama a riguardo quanto detto in tema di conservazione della dimensione temporale dell’udienza).

In tal senso, il termine per il deposito delle note è da considerarsi come se fosse un termine di udienza e quindi anche l’indicazione di un punto del tempo. Il giudice, quindi, anche ricollegandosi all’art. 127 c.p.c. e 175 c.p.c., potrebbe indicare un orario e il deposito telematico delle note dovrà essere ritenuto tempestivo laddove effettuato entro tale termine orario del giorno.

I vantaggi sono evidenti. Continuare come si è fatto sino ad oggi, in modo efficace, e consentire al giudice di poter provvedere il medesimo giorno di scadenza del termine, aiutando la celerità del processo.

3. La terza soluzione è quella, sempre utilizzando lo schema logico dell’udienza, di implementare le tabelle secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice di procedure civile per cui il presidente deve indicare “i giorni e le ore” (ovvero l’arco temporale) in cui il giudice svolge l’udienza (prevedendo così un orario “limite” entro cui depositare le note).

Data di udienza

Le soluzioni per l’interprete sono due.

1. La prima è, di nuovo, quella di allontanarsi dallo schema logico dell’udienza.

In tali ipotesi il giudice potrà assegnare un termine con scadenza in un giorno anche diverso dai giorni di udienza fissati nelle tabelle di organizzazione. L’opzione sembra tuttavia non collimare con la disposizione per cui il giorno di scadenza del termine è “data di udienza a tutti gli effetti” né essere congrua con la collocazione codicistica della norma. L’ulteriore conseguenza, già evidenziata, è che non vi sarà neppure la dimensione ordinamentale dell’udienza.

2. La seconda soluzione nasce dall’idea di utilizzare lo schema logico dell’udienza.

È da escludere, per le ragioni già esposte al paragrafo 3, che il termine di scadenza per il deposito possa essere fissato in un giorno in cui il giudice non tiene udienza.

Si è detto, infatti, che se il giorno di scadenza del termine è “data di udienza a tutti gli effetti”, il giudice non è libero di determinare le date di udienza posto che, queste, secondo le disposizioni di attuazione del c.p.c. sono programmate e fissate dal presidente del Tribunale per mezzo delle tabelle di organizzazione. Al giudice, infatti, compete solo individuare la singola data di trattazione del singolo procedimento nel solco del calendario delle udienze già fissato.

5. Il diritto di opporsi, il diritto alla trattazione orale e la mancata opposizione

L’art. 127-ter, comma secondo, c.p.c. disciplina il diritto della parte costituita di opporsi al provvedimento del giudice che dispone la trattazione scritta. È necessario precisare, anche alla luce di quanto in merito all’interpretazione del comma 1, che occorre distinguere tra diritto di opporsi al provvedimento che dispone la trattazione scritta e diritto alla trattazione orale della fase procedimentale. Il primo, difatti, non implica necessariamente il secondo.

5.1. Il diritto di opporsi alla trattazione scritta

Legittimazione

Il diritto è esercitabile solo dalla parte costituita e tanto esclude che l’opposizione possa provenire da chi non è parte del giudizio e da chi non è, o non è ancora, costituito (e pur se notiziato del provvedimento perché contenuto in un atto del giudice).

Termine

Il diritto è esercitabile, dalle parti costituite, nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento che la dispone.

La decorrenza è dettata a partire dalla “comunicazione” del provvedimento poiché la norma presuppone che il termine sia assegnato fuori udienza e solo alle parti costituite. Nel momento in cui, tuttavia, il provvedimento è emanato in udienza, alla presenza delle parti, appare ragionevole affermare che l’opposizione possa essere immediata.

Il termine sembra decorrere, per la parte non ancora costituita per la prima udienza, dal momento della costituzione, poiché solo con la costituzione essa diviene parte. Può ritenersi tuttavia, interpretando la norma coerentemente con il sistema codicistico e con i suoi principi, che il termine per l’opposizione decorra invece dal termine previsto per la costituzione tempestiva (nel presupposto che la parte conosca o possa conoscere il provvedimento).

Il contumace, invece, costituendosi, accetta il processo nello stato in cui si trova e con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi. Pertanto, per questa parte, il termine decorrerà dalla data di deposito del provvedimento che dispone la trattazione scritta (quando emesso dopo la dichiarazione di contumacia) e l’opposizione sarà preclusa in caso di costituzione successiva al decorrere dei cinque giorni.

La previsione di un termine per opporsi, invece, non ha senso nel caso in cui la trattazione scritta sia disposta su richiesta concorde delle parti.

Il termine non è previsto espressamente a pena di decadenza. Il decorso dello stesso, tuttavia, determina l’accettazione del provvedimento e dunque la rinuncia ad avvalersi della trattazione orale. In tale prospettiva, e orientando il discorso al principio di leale collaborazione, la parte potrà proporre opposizione, dopo il termine di 5 giorni, solo nel caso in cui sopravvengano nuovi elementi.

L’insopprimibilità del termine

Il diritto può essere compresso in quanto è possibile abbreviare il termine per il suo esercizio.

La compressione è possibile nel caso indicato dalla norma, ovvero quando vi sono particolari ragioni di urgenza. Dette ragioni non sembrano facilmente categorizzabili non essendo agevole riscontrare un immediato nesso tra urgenza e una forma specifica di trattazione, in particolare quella ex art. 127-ter c.p.c. La norma, per avere uno scopo compiuto, deve interpretarsi nel senso che è possibile l’abbreviazione del termine ove vi siano ragioni obiettive e razionali (ad esempio la ragionevole durata del procedimento poiché la trattazione ex art. 127-ter c.p.c. consente al giudice di fare un rinvio breve rispetto alla trattazione orale).

Il diritto di opporsi alla trattazione scritta, si è visto, appare comprimibile solo nel tempo di esercizio e tanto significa che qualsiasi provvedimento che dispone la trattazione scritta deve preservare la possibilità per ciascuna delle parti di opporvisi in un tempo congruo. Il provvedimento che non garantisce detta possibilità è viziato. Vizio sanato nel caso in cui la parte depositi la nota di trattazione scritta senza nuovamente opporsi al provvedimento che l’ha disposta.

5.2. Il diritto alla trattazione orale

Il diritto di opporsi alla trattazione scritta non implica il diritto della parte alla trattazione orale. Il primo implica il secondo - e vincola il giudice - solo se esercitato da entrambe le parti. Il diritto alla trattazione orale vincola sempre il giudice a revocare il provvedimento che dispone la trattazione scritta se vi è opposizione anche di una sola delle parti.

La lettura della disposizione sembra suggerire che il giudice è vincolato alla revoca del provvedimento che dispone la trattazione scritta solo se l’opposizione è manifestata congiuntamente dalle parti.

L’interpretazione proposta del primo comma dell’art. 127-ter c.p.c., anche costituzionalmente orientata, induce tuttavia a ritenere che, oltre il dettato della norma, ciascuna delle parti può vincolare il giudice alla revoca del provvedimento che dispone la trattazione orale in almeno due ipotesi.

(1) La prima, di ordine generale, è quando il giudice ha disposto la trattazione scritta frustrando lo scopo previsto ovvero privando le parti dell’effettività del contraddittorio in condizioni di parità. È il caso in cui, ad esempio, fissi l’udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. in trattazione scritta senza autorizzare il deposito di memorie di discussione[50].

(2) La seconda è quando la trattazione scritta è stata disposta per una ipotesi in cui la legge prescrive una specifica forma di trattazione orale a tutela di un diritto espresso della parte ovvero a tutela di un interesse pubblico (come l’udienza pubblica in Cassazione). La legge, si è detto, prescrive come obbligatoria la trattazione orale quando prevede questa come l’unica forma per l’attività ovvero quando ha come specifico fine quello di escludere la trattazione integralmente scritta della causa. Nei casi indicati rientrano, quindi, la prima comparizione - in special modo nel rito lavoristico e nella nuova fase ex art. 183 c.p.c. in cui è previsto il tentativo di conciliazione e l’interrogatorio libero - e la discussione orale (ad esempio nel rito lavoro o ex art. 281 sexies c.p.c.) ovvero le ipotesi ex art. 275 c.p.c., art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c. o ex art 352 c.p.c.

In dette ipotesi, nel caso in cui il giudice non accolga l’opposizione revocando la trattazione scritta, l’atto successivo è destinato ad essere viziato. Vizio, si è detto, sanato nel caso in cui la parte depositi la nota di trattazione scritta senza nuovamente opporsi al provvedimento che l’ha disposta.

5.3. La mancata opposizione e l’acquiescenza

La mancata opposizione della parte, entro il termine di legge di cinque giorni, è qualificabile come consenso tacito (acquiescenza) al provvedimento del giudice, con conseguente rinuncia all’eccezione relativa all’eventuale vizio scaturente dal provvedimento del giudice che ha disposto la trattazione scritta.

Il medesimo effetto si ottiene nel caso in cui le parti - anche a fronte di un provvedimento che dispone la trattazione scritta in modo difforme da quanto stabilito dall’art. 127-ter c.p.c. - depositino le note di trattazione senza manifestare espressamente l’opposizione.

Così, ad esempio, qualora il giudice abbia assegnato un termine inferiore ai quindici giorni per il deposito delle note, la mancata opposizione della parte nei cinque giorni le impedirà di eccepire il vizio successivamente. Allo stesso modo, nel caso in cui depositi, comunque, le note senza eccepire nuovamente il vizio.

5.4. Il provvedimento e il silenzio del giudice sull’opposizione

Ai sensi del comma 2 dell’art. 127-ter, il giudice provvede sull’opposizione nei cinque giorni successivi con “decreto non impugnabile”.

La forma del decreto pare giustificata dal fatto che si tratta di una delibazione da assumere in tempi rapidi, senza la necessità di sollecitare il contraddittorio delle parti.

Alla medesima finalità di celerità procedimentale sembra orientata la previsione di inoppugnabilità del decreto.

Qualora il giudice ometta di pronunciarsi sull’opposizione, in assenza di un provvedimento modificativo della forma di celebrazione dell’udienza, dovrà intendersi confermata la modalità a trattazione scritta (per una sorta di silenzio-rigetto).

6. Le modalità della trattazione scritta.

6.1. Il deposito delle note e il mancato deposito

La trattazione scritta si sostanzia nel “deposito di note scritte” (non più anche lo “scambio” come avevano previsto le normative emergenziali).

Il deposito deve avvenire entro il termine fissato dal giudice.

Le note (l’aggettivo “scritte” è una ridondanza, essendo difficile immaginare delle note che non siano scritte) sono atti processuali che si distinguono dalle memorie per il loro contenuto più sintetico.

Ed infatti, le note menzionate nell’art. 127-ter c.p.c. possono contenere solo “istanze e conclusioni”.

Nel concetto di istanze possono intendersi incluse domande ed eccezioni. Così circoscritto il loro contenuto, dovranno ritenersi inammissibili quelle note che dovessero surrettiziamente integrare nuovi atti processuali esorbitanti le istanze e le conclusioni che possono prospettarsi in un’udienza di rito.

Il termine unico fissato al comma 2 è anche il termine ultimo per il deposito delle note.

Nel caso in cui nessuna delle parti depositi le note entro il termine, si producono i medesimi effetti processuali della mancata comparizione. In tal senso, il comma 4 (pur senza richiamarlo espressamente) ricalca il meccanismo degli artt. 309 e 181 c.p.c.: viene fissato un nuovo termine (o una nuova udienza) e, se neppure entro questo nuovo termine vengono depositate le note (o nessuno compare alla nuova udienza), la causa viene cancellata dal ruolo e il processo si estingue.

6.2. Il dovere del giudice di provvedere

Se nell’ultima legislazione emergenziale (art. 221, co. 4, d.l. n. 77/2020) era stato omesso qualsiasi riferimento al provvedimento finale del giudice all’esito della trattazione scritta, l’art. 127-ter gli dedica il terzo comma prevedendo anche un termine (di trenta giorni) decorrente dal giorno di scadenza del termine per il deposito delle note.

Il legislatore volutamente parla di “provvedimento”, lasciando così intendere che la trattazione scritta potrà dar luogo a provvedimenti di qualsiasi forma (ordinanza, decreto, sentenza) e natura (decisoria, istruttoria, etc.).

In assenza di una “udienza”, il provvedimento di cui al comma 3 non è altro che un provvedimento adottato dal giudice a fronte di una nota di parte (o di più parti) depositata fuori udienza e precedentemente autorizzata dal giudice (la norma sembra ricalcare lo schema dei commi 6 e 7 dell’art. 183 c.p.c., in vigore fino al giugno 2023, laddove si prevede che il giudice assegni i termini per le memorie e poi “Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni”).

Aderendo al concetto di udienza quale schema logico-giuridico, può ritenersi invece che l’emissione del provvedimento sia lo scioglimento di una riserva (assunta automaticamente alla scadenza del termine) possibile in trenta giorni (non diversa quindi da quella ex art. 186 c.p.c. che presuppone un’udienza, se non nei termini).

Il termine per l’emanazione del provvedimento decorre dal giorno di scadenza del termine per il deposito delle note, a prescindere dunque dall’eventualità che tutte le parti abbiano depositato le proprie note prima del termine.

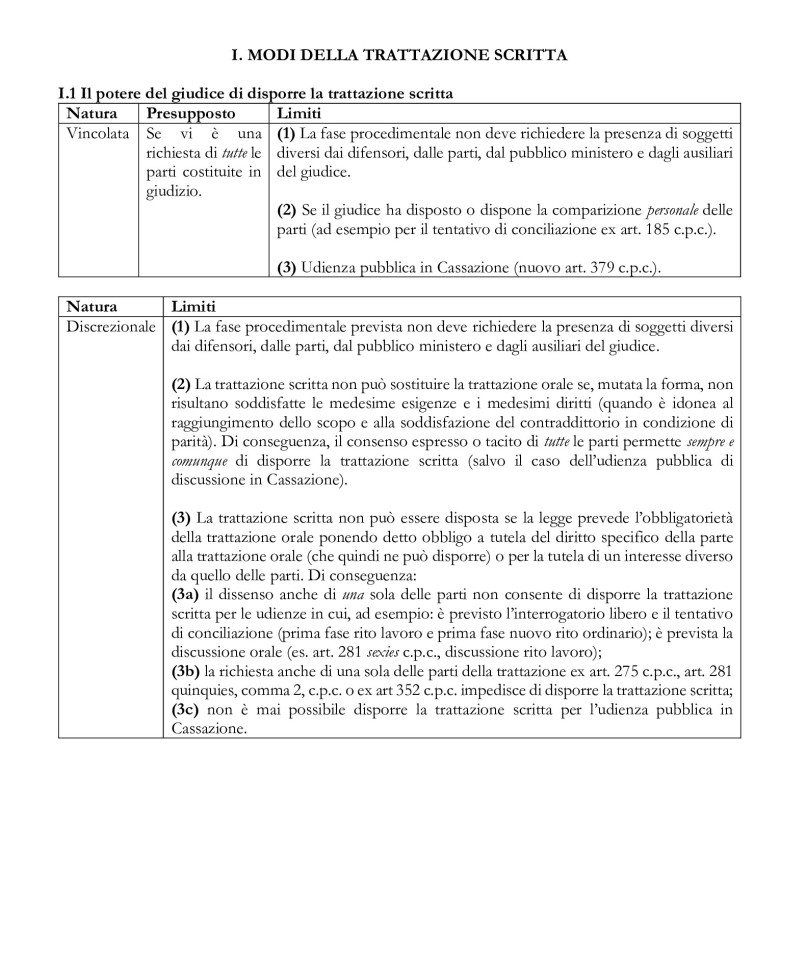

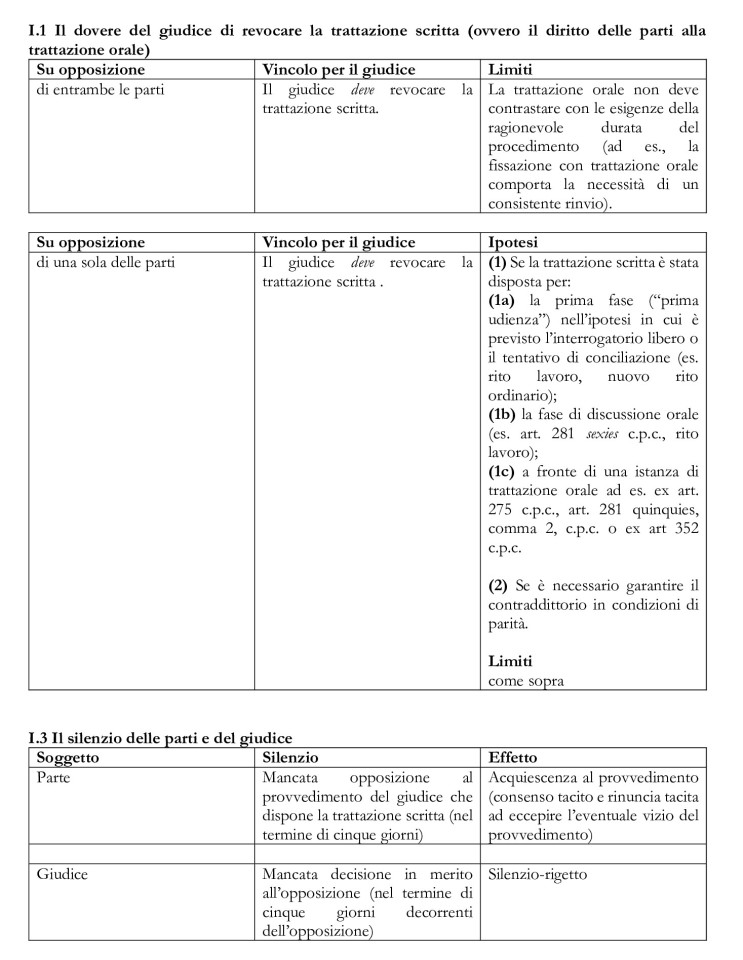

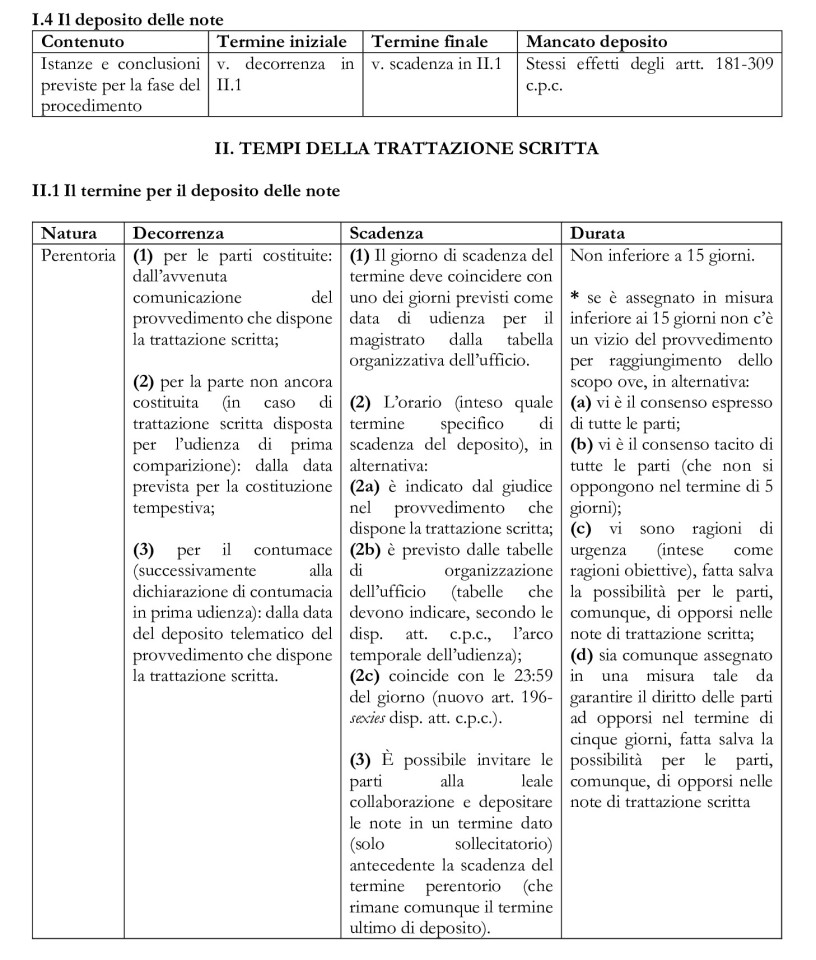

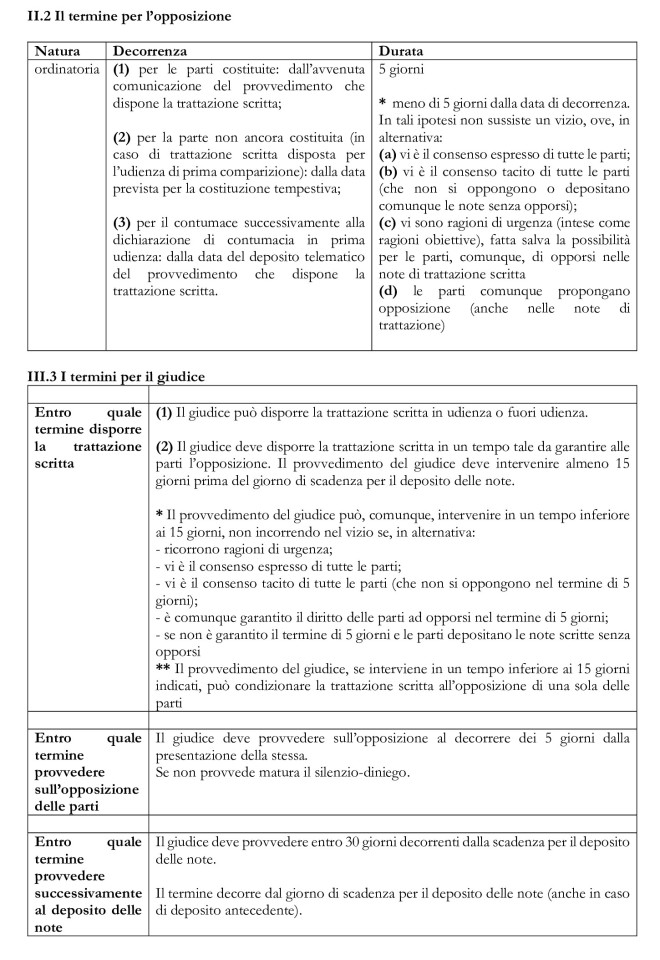

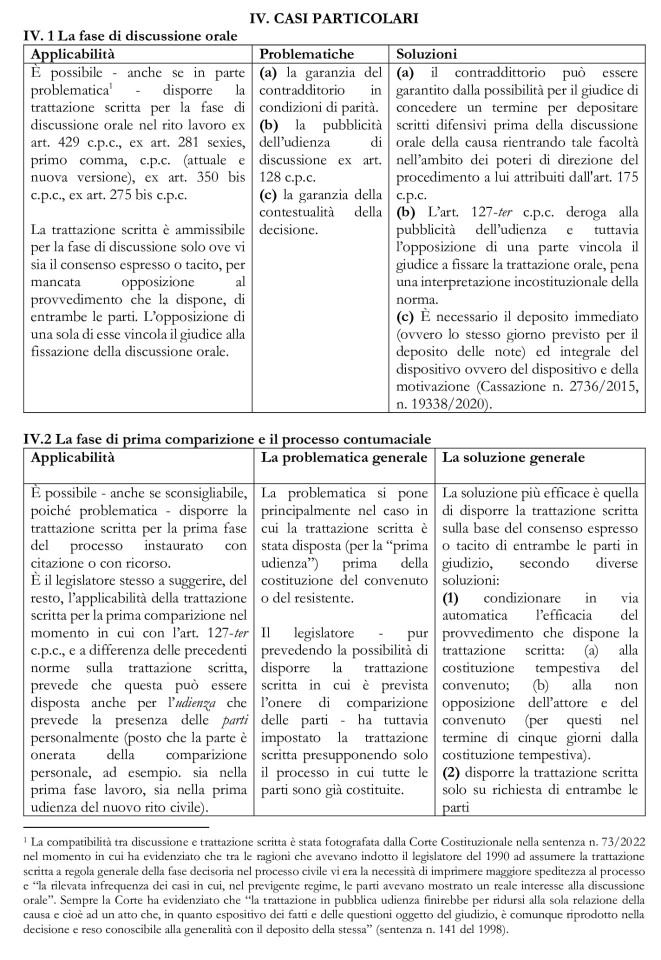

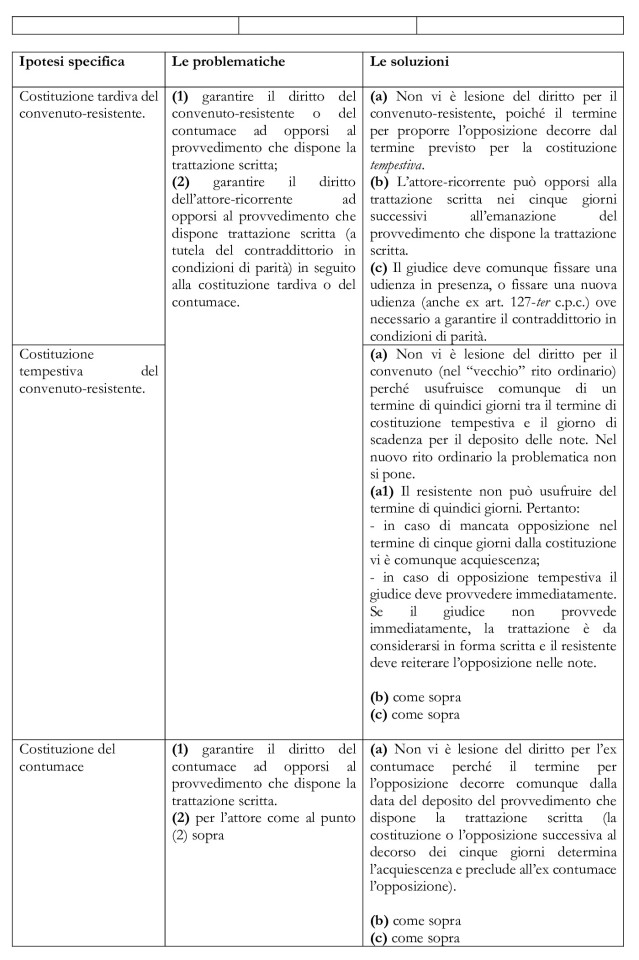

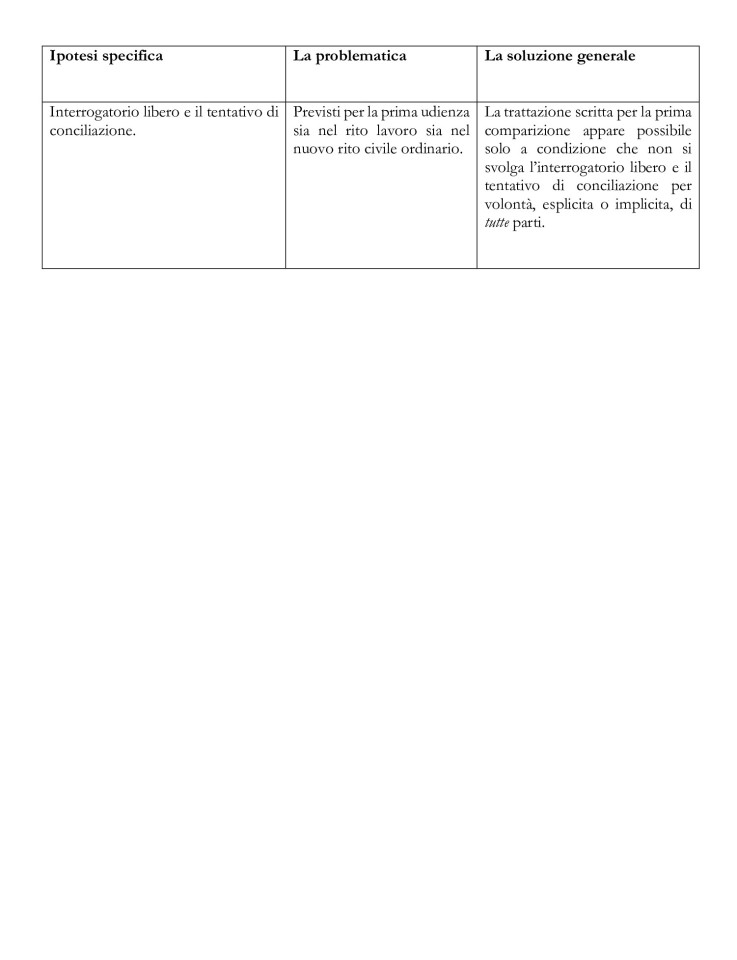

Appendice. Schema riepilogativo

[1] BIAVATI, “Processo civile e pandemia: che cosa passa, che cosa rimane”, in Riv. trim. dir. proc. civ., I/2021, 133 ss.; BIAVATI, “Note sul processo civile dopo l’emergenza sanitaria”, in Giustizia Insieme, 15 luglio 2020; BIAVATI, “Note sul processo civile dopo l’emergenza sanitaria”, in Nuova Giurisprudenza ligure, 2020, n. 2, pp. 29 e ss.; ROSSI, “Questioni di diritto civile all’epoca del coronavirus - la legislazione emergenziale sui procedimenti esecutivi”, in Giur. It., 10, 2020; COSSIGNANI, “Giustizia civile ed emergenza coronavirus - le controversie sottratte alla sospensione dei termini e al rinvio delle udienze”, in Giur. It., 8-9, 2020; VILLA-IMBROSCIANO, “Udienze online e processo civile telematico: lo stato dell’arte e alcune proposte de iure condendo”, in Il diritto degli affari, 3, 2020; BROGI, “Diritto emergenziale della crisi d’impresa all’epoca del Covid-19”, in giurcost.org, 13 aprile 2020; ANGIOI, “Le forme alternative all'udienza civile nella normativa d'emergenza”, in giustiziacivile.com, 3 settembre 2020; MASONI, “Diritto processuale civile dell'emergenza epidemiologica (a seguito della conversione in legge del decreto ristori)”, in giustiziacivile.com, 11 gennaio 2021; CECCHELLA, “Trattazione scritta, a distanza, digitalizzazione degli atti: cosa resterà nel processo civile dell’emergenza epidemiologica”, in Questione Giustizia, 2021; DE STEFANO, “La giustizia in animazione sospesa: la legislazione di emergenza nel processo civile - note a lettura immediata all’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020)”, in Giustizia Insieme, 18 marzo 2020; DE STEFANO, “La giustizia dall’animazione sospesa passa in terapia intensiva: gli sviluppi della legislazione d’emergenza nel processo civile”, in Giustizia Insieme, 10 aprile 2020; DI FLORIO-LEONE, “Il processo di carta: dal “telematico” all’udienza da remoto”, in Questione giustizia, 24 aprile 2020; PANZAROLA, “Aspetti della normativa emergenziale anti-Covid per il processo di cognizione”, in Riv. dir. proc., IV/2021, 1361 ss.; SCARSELLI, “Contro le udienze da remoto e la smaterializzazione della giustizia”, in www.judicium.it, 13 maggio 2020; RUFFINI, “Emergenza epidemiologica e processo civile”, in Questione Giustizia, 2021.

[2] Si vedano al riguardo i precedenti scritti: CAROLEO-IONTA, “L’udienza civile ai tempi del corona virus. Comparizione figurata e trattazione scritta”, in Giustizia Insieme, 12 marzo 2020; CAROLEO-IONTA, “Trattazione scritta. Un’impalcatura”, in Giustizia Insieme, 1 aprile 2020.

[3] CAROLEO-IONTA, “La trattazione scritta. Un arabesco”, in Giustizia Insieme, 29 luglio 2020.

[4] BIAVATI, L’architettura della riforma del processo civile, Bonomia University Press, Bologna, 2021.

[5] Su questa rivista si è evidenziata la generale tendenza del legislatore a ricercare soluzioni volte a perseguire modelli astratti, senza prestare la dovuta attenzione alle criticità che emergono nel concreto esercizio della giurisdizione civile (OTTONI, Giustizia civile e ingiustizie. La Giornata Europea in Giustizia Insieme, 25 ottobre 2022).

[6] Se l’art. 221, comma 4, disponeva che “Il giudice…assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data [fissata per l’udienza] per il deposito delle note scritte”, l’art. 127-ter c.p.c. dispone che il giudice “assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note”. Previsione, quest’ultima, non accompagnata da alcuna limitazione temporale per il giudice prevista, invece, dall’art. 221 comma 4 (“Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza”). Previsione che rende macchinosa l’applicazione della trattazione scritta poiché, salvo accedere alla interpretazione proposta nello scritto, le parti possono depositare le note sino alle 23:59 del giorno previsto come data di scadenza del termine.

[7] CAROLEO-IONTA, “L’udienza civile ai tempi del corona virus. Comparizione figurata e trattazione scritta”, in Giustizia Insieme, 12 marzo 2020; CAROLEO-IONTA, “La trattazione scritta. Un arabesco”, in Giustizia Insieme, 29 luglio 2020.

[8] MANDRIOLI, Manuale, Vol. I pag. 475

[9] Così Corte Costituzionale n. 73/2022 che ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità di una serie di norme del processo tributario relative alla trattazione camerale.

[10] Corte di Cassazione n. 1492/1962

[11] FAZZALARI, “La funzione del giudice nella direzione del processo civile”, in Riv. dir. proc., 1963, pp. 64-72; COMOGLIO, “Direzione del processo e responsabilità del giudice”, in Riv. dir. proc., 1977, pp. 14 ss.; FABBRINI, voce “Potere del giudice (dir. proc. civ.)”, in Enciclopedia del diritto, 1985, pp. 721 ss.; GUGLIELMINO, “Il calendario del processo”, in BESSO – FRUS – RAMPAZZI – RONCO (a cura di), Trasformazioni e riforme del processo civile. Dalla l. 69/2009 al d.d.l. delega 10 febbraio 2015, Zanichelli, Bologna, 2015, pp. 195 ss.

[12] Per Corte di Cassazione n. 3189/2012 il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti.

[13] PERA, “«Quod non est in actis, non est in hoc mundo» (a proposito della pubblicità dell’udienza nelle cause di lavoro)”, in Riv. dir. proc., 1977, 684 ss.; FABBRINI, “Regime della sentenza emessa a seguito di udienza svoltasi in forma non pubblica”, in RDL, II, 1978; BORRÈ, “La pubblicità del processo del lavoro”, in Questione e giustizia, 1982; TERESI -TROJANO, “La pubblicità degli atti giudiziali e dei registri di cancelleria”, in Giur. it., 1984, 343 ss.; ORIANI, “Atti processuali”, in EG, III, Roma, 1988; CONSOLO, “La pubblicità nel contenzioso tributario (fra la sent. 16 febbraio 1989, n. 50 della Corte costituzionale e la L. 22 maggio 1989, n. 198)”, in Rass. trib., 1989, II, 1137 e in Dal contenzioso al processo tributario. Studi e casi, Milano, 1992, 125 ss.; CRESPI, “Pubblicità delle udienze e rispetto della persona”, in Riv. dir. proc., 1994, 559 ss.; CIPRIANI, “Pubblicità dei giudizi, diritto di spedizione e udienza collegiale di spedizione”, in Riv. dir. proc., 1995, 371 ss.; CHIARLONI, “Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il processo civile”, in CIVININI – VERARDI, Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile, Atti del Convegno dell’Elba (9-10 giugno 2000), Quaderni di «Questioni Giustizia», Franco Angeli, Milano, 2001, pp. 13 ss.; FRASSINETTI, “Pubblicità dei giudizi e tutela della riservatezza”, in Riv. dir. proc., 2002; MINAFRA, “La pubblicità dei giudizi (I-II)”, in Giusto proc. civ., 2018, 875 ss. e 1151 ss.

[14] Per una efficace sintesi della storia del principio si veda Corte Costituzionale n. 212/1986.

[15] Corte Costituzionale n. 50/1989.

[16] Corte Costituzionale n. 263/2017.

[17] Corte Costituzionale n. 212/1986.

[18] Corte Costituzionale n. 263/2017.

[19] Corte EDU, 6 novembre 2018, sentenza Ramos Nunes de Carvalho e Sà contro Portogallo.

[20] Corte Costituzionale n. 141/1998.

[21] Le sentenze n. 12/1971 e n. 69/1991 Corte Costituzionale hanno evidenziato la particolare rilevanza assunta dal principio in esame nel processo penale, nel quale, in considerazione degli interessi protetti e dei riflessi sociali della violazione delle norme incriminatrici, sono ammesse deroghe solo per garantire beni a rilevanza costituzionale, laddove negli altri casi il legislatore gode di un più ampio margine di discrezionalità nell'individuazione degli interessi in grado di giustificare la celebrazione del dibattimento a porte chiuse (sentenze n. 69 del 1991 e n. 12 del 1971).

[22] Corte Costituzionale n. 141/1998 e, recentemente, n. 73/2022.

[23] Vedi nota sopra.

[24] Art. 375 comma 1 c.p.c. (nuova versione): “La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, nonché nei casi di cui all’art. 391-quater”.

[25] COSTA, Oralità e scrittura nel processo civile, Imola, 1917; PICARDI, “Riflessioni critiche in tema di oralità e scrittura”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1973, 1 ss.; VOCINO, voce “Oralità nel processo (dir. proc. civ.)”, in Enc. dir., XXX, Milano, 1980; DENTI, voce “Oralità. I) Principio dell’oralità”, in Enc. giur., Roma, 1990; ONG W.J., Oralità e scrittura. La tecnologia della parola, Bologna 2014.

[26] Corte di Cassazione n. 395/2017.

[27] Corte Costituzionale n. 275/1998.

[28] Corte Costituzionale n, 73/2022.

[29] Corte Costituzionale n, 73/2022.

[30] Corte Costituzionale n. 89/1972, n. 80/1992.

[31] Corte Costituzionale n. 181/2008.

[32] Secondo Corte di Cassazione n. 2736/2015 la sentenza con motivazione contestuale, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., non è nulla nel caso in cui il giudice non provveda alla lettura del dispositivo in udienza, quando sia comunque avvenuto il deposito immediato ed integrale del dispositivo e della motivazione. Secondo Cassazione n. 19338/2020 la sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. senza l'osservanza delle forme previste dal codice non può essere dichiarata nulla, ove sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione e della sua conseguenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge.

[33] MARENGO, voce “Udienza civile”, in Enc. dir., XLV, pp. 483-494.

[34] Artt. 127, 168 bis c.p.c., 80 disp. att. c.p.c. e ss.; art. 202 circolare sulla formazione delle tabelle. L'assenza dei soggetti che hanno l'onere o il dovere di presenziare ha diversificate conseguenze sul singolo processo - il rinvio, ad esempio (artt. 164, 181 c.p.c.) - ma non sull'udienza che deve essere comunque tenuta dal giudice.

[35] La comparizione è la partecipazione effettiva - all’udienza e a mezzo del difensore - della parte costituita. Tramite la comparizione la parte soddisfa un onere (art. 181 e 82 c.p.c.) ed esercita i poteri processuali attribuiti. La comparizione delle parti in udienza si manifesta, tradizionalmente, attraverso la sola presenza all’udienza stabilita (art. 309 c.p.).