GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

L’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIPDP) unisce la propria voce a quelle delle associazioni scientifiche, delle istituzioni pubbliche e private e delle autorità, laiche e religiose, che stanno denunciando all’opinione pubblica la situazione in atto nella Striscia di Gaza, drammaticamente sempre più grave e intollerabile.

Ci turbano profondamente, come docenti di diritto e come penalisti – formati ai principi costituzionali e agli irrinunciabili valori della vita, della dignità umana, della pace, del ripudio della guerra e di ogni forma di violenza arbitraria – le notizie e le immagini strazianti che, anche secondo numerosi rapporti di organizzazioni internazionali, testimoniano sistematiche violazioni dei diritti fondamentali di uomini, donne e bambini da parte del Governo israeliano. Ferma l’esigenza di vedere

accertati i fatti e le relative responsabilità da parte di organi imparziali a ciò deputati, costatiamo che le gravissime violazioni del diritto internazionale e umanitario riferite nei citati rapporti integrano crimini internazionali. Con le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, «è disumano ridurre alla fame un’intera popolazione, dai bambini agli anziani» nonché, come denunciano numerose organizzazioni umanitarie, colpire operatori sanitari e civili indifesi, prendere di mira e

uccidere bambini e persone in cerca di acqua o cibo, e distruggere ospedali e luoghi di culto.

Come giuristi rileviamo che queste atrocità sono il segno tangibile di un sensibile indebolimento dello stato di diritto e di una preoccupante crisi di effettività del diritto internazionale e dei diritti umani che – come ha ricordato Papa Leone XIV – deve invece essere inderogabilmente rispettato «come fondamento dell’ordine internazionale, anche nel corso dei conflitti armati».

Come penalisti denunciamo inoltre con seria e profonda preoccupazione – anche con riferimento a quanto avviene in contesti diversi da quello di Gaza, come quello russo-ucraino – la crisi di effettività che a livello globale investe il diritto penale internazionale, al cui sviluppo è legato non solo il nome di autorevoli Maestri delle discipline penalistiche, tra cui Giuliano Vassalli, Cherif Bassiouni e Giovanni Conso, ma anche quello del nostro Paese, nel quale fu firmato lo Statuto della Corte Penale Internazionale (CPI). Eppure, proprio mentre a Gaza, nei territori palestinesi occupati in Cisgiordania e in altri contesti bellici, come in Ucraina, si consumano gravi crimini internazionali, la CPI è oggetto di attacchi, campagne di delegittimazione e tentativi di ostacolarne l’azione investigativa. È la stessa Corte che ha emesso mandati d’arresto nei confronti del Presidente russo Putin e del Primo ministro israeliano Netanyahu per crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Ed è – non si dimentichi – la stessa Corte che ha emesso mandati d’arresto anche nei confronti di alcuni leader di Hamas. La giustizia penale internazionale, infatti, ha già riconosciuto l’efferata ed estrema gravità dell’attacco criminale compiuto nel sud di Israele da Hamas e altri gruppi armati palestinesi il 7 ottobre 2023, con l’uccisione di oltre mille israeliani, civili e militari, e la cattura di centinaia di ostaggi (fonte UNHRC, 10.05.2024). Siamo convinti che difendere la CPI significa difendere il principio secondo cui nessun autore di crimini internazionali, da qualunque parte provenga e a qualunque parte appartenga, possa ritenersi al di sopra del diritto e dei diritti umani. Se, a livello globale, non sarà posto un freno all’indebolimento dello stato di diritto e delle società democratiche, e alla correlata crisi del diritto internazionale, il rischio, come la vicenda di Gaza mostra in modo evidente, è di un balzo indietro nella storia e di un marcato arretramento della civiltà del diritto.

D’altra parte, in un contesto geopolitico, storico e culturale complesso, da decenni e ancor più oggi teatro di conflitti irrisolti, l’atroce violenza del 7 ottobre 2023, in una tragica e perversa spirale, ha chiamato altra atroce violenza, che, a sua volta, ha anche finito per rinfocolare esecrabili sentimenti di antisemitismo ai quali come studiosi delle scienze penalistiche guardiamo con grande preoccupazione, perché alla radice di alcune delle pagine più tragiche e ripugnanti della storia

dell’umanità. Nondimeno, restiamo fermamente convinti che i conflitti non si risolvano mai con la violenza, ma con il dialogo e la riconciliazione, sotto lo scudo del diritto e dei suoi principi di civiltà, che devono essere difesi strenuamente e mai abbandonati a tutela dei diritti intangibili di qualsiasi essere umano.

***

Tanto premesso, l’AIPDP, nel ripudiare con forza ogni forma di violenza arbitraria e di violazione del

diritto penale internazionale e delle norme umanitarie:

- accoglie con favore la Dichiarazione congiunta dei Ministri degli Affari Esteri di 25 Paesi del 21 luglio 2025 su Gaza e i territori palestinesi occupati, firmata anche dall’Italia, con la quale: a) si invita il governo israeliano a revocare immediatamente le restrizioni al flusso degli aiuti e a consentire con urgenza alle Nazioni Unite e alle ONG umanitarie di svolgere pienamente la propria missione; b) si chiede a tutte le parti di proteggere i civili e di rispettare gli obblighi previsti

dal diritto umanitario internazionale; c) si esorta la comunità internazionale a unirsi in uno sforzo comune per porre fine al conflitto, attraverso un cessate il fuoco immediato, incondizionato e permanente;

- auspica e sollecita l’impegno del Governo e del Parlamento italiano, nonché quello di tutti gli Stati membri, a rafforzare i meccanismi esistenti di giustizia penale internazionale, difendendo l’indipendenza e il mandato della Corte Penale Internazionale;

- si impegna a promuovere attraverso i propri soci, nelle diverse sedi universitarie, in concomitanza con l’inizio del prossimo anno accademico, momenti di studio, approfondimento e confronto, aperti all’ascolto e alla comprensione delle ragioni contrapposte e alla valorizzazione del diritto e della giustizia penale internazionale, nonché della giustizia di transizione e della giustizia riparativa;

- comunica infine che, in occasione del proprio convegno nazionale in programma il 24/25 ottobre 2025 presso l’Università di Palermo, dedicato al più generale fenomeno della violenza sempre più diffusa nella società, un momento di riflessione della comunità scientifica dei penalisti sarà dedicato proprio alla violenza bellica e alla prevenzione e repressione dei crimini internazionali.

Roma, 6 agosto 2025

Del Consiglio Direttivo

Prof. Gian Luigi Gatta (Presidente)

Prof. Vincenzo Mongillo (Vice Presidente)

Prof. Gian Paolo Demuro

Prof. Stefano Fiore

Prof. Carlo Longobardo

Prof. Domenico Notaro

Immagine: foto di Jaber Jehad Badwan via Wikimedia Commons.

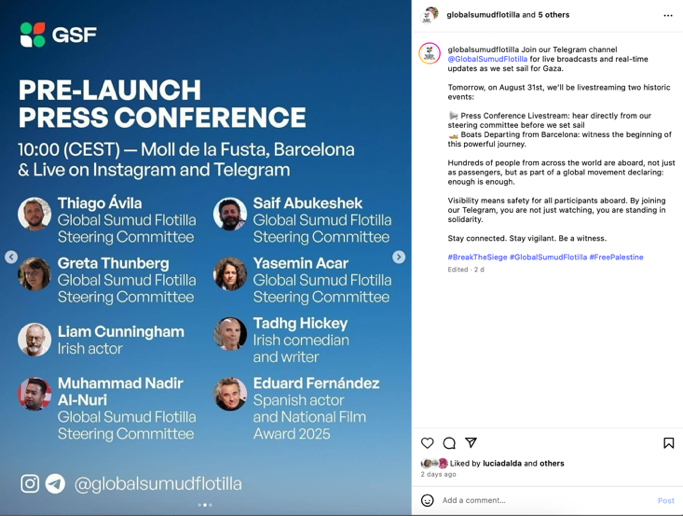

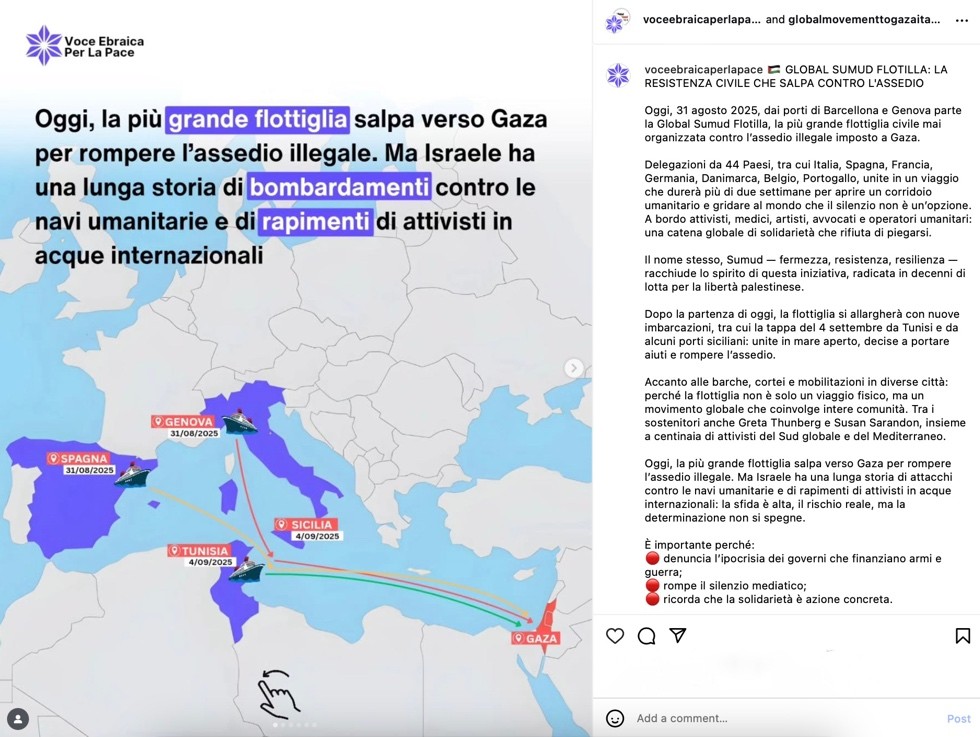

È partita dal porto di Barcellona, al Moll de la Fusta, la Global Sumud Flotilla, la più grande missione civile internazionale mai organizzata per tentare di rompere il blocco navale di Gaza e portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese.

Le navi partite dalla città catalana, insieme a quelle salpate da Genova con a bordo più 300 tonnellate di aiuti, sono state le prime a prendere il largo. Il 4 settembre altre imbarcazioni partiranno da Tunisia, Grecia e Sicilia: tutte si incontreranno in acque internazionali per proseguire insieme verso le coste della Striscia, con arrivo previsto a metà settembre. La flottiglia conta tra le 40 e le 50 imbarcazioni, con delegazioni provenienti da 44 Paesi e circa 500 partecipanti tra attivisti, politici e volontari. Delle oltre 30.000 persone che avevano fatto richiesta di partecipare via mare e via terra, solo chi rispondeva a criteri severi è stato selezionato: buona salute, capacità di navigare e disponibilità ad affrontare il rischio di detenzione, con la possibile conseguente sospensione delle cure mediche. Sono stati inoltre esclusi i profili impulsivi o potenzialmente aggressivi, poiché la missione vuole mantenere un carattere rigorosamente pacifico.

L’iniziativa, concepita come un atto di resistenza civile e non violenta, nasce come risposta collettiva alla drammatica condizione di isolamento e carestia che colpisce la Striscia di Gaza a causa del blocco imposto da Israele. Il progetto mira a rompere l’assedio marittimo e a richiamare l’attenzione internazionale sulla necessità di porvi fine. Alla sua base c’è la convergenza di numerosi movimenti già formati: la Freedom Flotilla Coalition, il Global Movement to Gaza, la Maghreb Sumud Flotilla e la Sumud Nusantara, espressione di diverse aree del mondo unite dallo stesso obiettivo.

"Questa sarà la più grande missione di solidarietà della storia, con più persone e più imbarcazioni di tutti i tentativi precedenti messi insieme", ha dichiarato Thiago Ávila, sociologo e attivista brasiliano, militante nei movimenti sociali del Brasile e legato al Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e parte della Flotilla Steering Committee. Non è la prima volta che civili si organizzano per navigare verso Israele con la stessa speranza di rompere sia l’assedio imposto ad una popolazione stremata, ed il silenzio dei governi d’Europa: “l’assedio dura da 18 anni come parte di un decennio di genocidio e pulizia etnica che si è strutturato in uno stato coloniale di apartheid, guidato non da una religione ma da un’ideologia razzista e suprematista chiamata sionismo. La prima missione, organizzata dal Free Gaza Movement, risale al 2008, quando una barca riuscì ad attraccare a Gaza per la prima volta dopo quarant’anni, dal 1967, data dell’occupazione militare dell’intera Palestina storica. Da allora 37 imbarcazioni hanno tentato la traversata, alcune fermate da pressioni politiche e ostacoli burocratici, altre bloccate o attaccate in mare”. Ávila ha ricordato che “molte missioni sono state sconfitte da una guerra burocratica, con governi e compagnie di navigazione costrette a impedirci la partenza, mentre altre sono state fermate con la forza e con la violenza. Per questo oggi, qui in Catalogna, siamo felici che non siano riusciti a bloccarci.” A luglio, un’altra barca, l’Handala, con 21 attivisti provenienti da dieci Paesi è stata intercettata in mare; e se si guarda indietro, la lista di incidenti è lunga: nel 2008 il tentativo di speronamento, nel 2010 l’assalto che causò dieci morti, negli anni successivi pressioni sui governi, arresti, espulsioni, fino al bombardamento con droni, nel maggio 2025, di un’imbarcazione in navigazione tra Malta e l’Italia.

Post dalla pagina instagram Voceebraicaperlapace, 1 Settembre 2025: https://www.instagram.com/p/DOB3P77CPIh/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D

Alla conferenza stampa, Greta Thunberg - attivista svedese indipendente, fondatrice del movimento Fridays for Future - ha risposto a chi chiedeva perché affrontare un rischio simile: “La questione non è perché stiamo salpando. La storia non riguarda affatto la missione che stiamo per intraprendere. La vera storia riguarda la Palestina: come un popolo venga deliberatamente privato dei mezzi più basilari per sopravvivere. La storia riguarda il silenzio del mondo e il tradimento di chi è al potere, che in ogni modo possibile sta fallendo i palestinesi e tutti i popoli oppressi del mondo. Stanno tradendo il diritto internazionale e i loro doveri più elementari: prevenire un genocidio, interrompere la complicità e il sostegno a uno stato di apartheid. Ecco perché stiamo mobilitando persone da tutto il mondo, tornando ancora più forti con decine di barche. Perché semplicemente non c’è alternativa. Sappiamo cosa è in gioco e ciò che stiamo facendo è usare il nostro estremo privilegio di vivere in un mondo libero per ascoltare e agire sulla base degli appelli dei palestinesi, che ci chiedono di fare la nostra parte per porre fine alla complicità”. Insomma, il concetto ribadito da tutti i presenti era semplice: “Vogliamo vivere, ed è per questo che ci prepariamo. E vogliamo che ogni persona nel mondo abbia lo stesso diritto alla vita”.

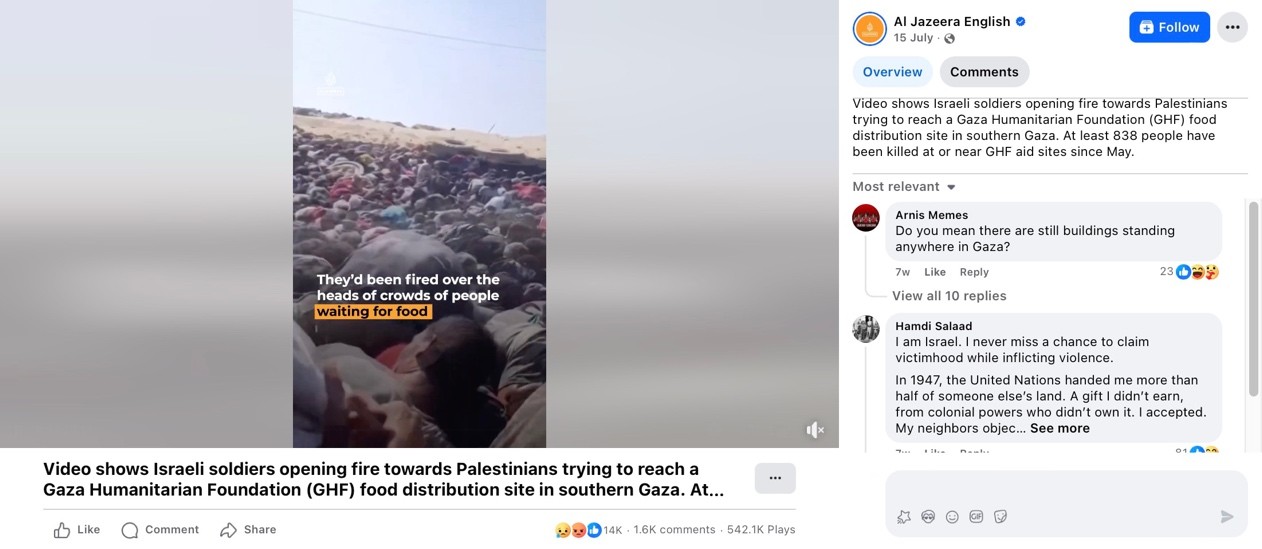

Dal 7 Ottobre 2023 la popolazione palestinese è stata stravolta da bombardamenti, carestia, collasso sanitario e distruzione delle infrastrutture, un conflitto di natura genocidaria che ha già provocato circa 60.000 morti e milioni di feriti e sfollati. All’inizio del 2025 Israele ha accusato l’UNRWA e altre agenzie ONU di collusione con Hamas, le ha delegittimate e ha imposto un nuovo sistema di aiuti sotto il proprio controllo e quello degli Stati Uniti. Il modello civile di distribuzione basato su organizzazioni internazionali e comunità locali è stato così smantellato e sostituito da un meccanismo militarizzato gestito dalla Gaza Humanitarian Foundation e dai lanci aerei. Un’indagine di Forensic Architecture pubblicata a marzo 2025 ha rivelato come questo sistema sia insufficiente, pericoloso e tutt’altro che umanitario. La ricerca, accompagnata da una mappa interattiva e da un report di 150 pagine, mostra come gli aiuti non riescano a sostenere la vita civile, costringano la popolazione a spostamenti forzati, rendano mortale il semplice tentativo di accedere al cibo e contribuiscano al collasso dell’ordine sociale a Gaza. La ripetizione di questi episodi in tempi e luoghi diversi indica un disegno deliberato, non eventi casuali. [1] Anche Medici Senza Frontiere[2], Al Jazeera ed altri hanno pubblicato evidenza ed inchieste che denunciano la farsa della distribuzione degli aiuti.

Post dalla Pagina Facebook Al Jazeera English, 7 Agosto 2025: https://www.facebook.com/watch/?v=1927215381155615

“Non si tratta di noi che siamo qui, ma del perché siamo qui oggi. Impongono un assedio illegale a Gaza da 18 anni, dal 2007. Senza alcuna ragione hanno deciso che questa parte di terra dovesse essere chiusa, senza accesso. La prima misura presa 22 mesi fa è stata bloccare acqua, medicine, elettricità e cibo. La fame che vediamo è intenzionale, è creata dall’uomo. Questa è una missione nonviolenta che mira ad aprire un corridoio umanitario, ma per una ragione politica: ciò che accade non è un disastro naturale. Non possiamo ignorare che i palestinesi vengono fatti morire di fame da un governo che li affama deliberatamente. (…) Non siamo qui per servire i palestinesi né per insegnare loro la nonviolenza o dire quale resistenza scegliere. Qualsiasi popolo sotto occupazione ha il diritto di decidere come resistere. Noi, come movimento, abbiamo preso la decisione strategica di scegliere la nonviolenza per mobilitarci, per lavorare insieme e sostenere la resistenza attraverso la solidarietà. Questa non è una missione per noi, ma la costruzione di un movimento di solidarietà che si opponga all’oppressione ovunque si manifesti. Portiamo il Sud globale verso il Nord globale: lavoriamo insieme passo dopo passo, perché loro sono uniti nei loro crimini e noi siamo uniti nella nostra solidarietà”. L’intervento di Saif Abukeshek, attivista spagnolo-palestinese e militante di Alternativa de Catalunya, anche lui nella Steering Committee, è stato applaudito dalla folla di circa 5000 persone emozionate e radunate sotto il sole caldo di fine estate a Barcellona.

Nel corso della giornata il pubblico ha seguito gli interventi degli attivisti sul palco, si è dipinto il volto con bandiere e fiori, ha condiviso chiacchiere, lacrime e sorrisi, nell’attesa della partenza delle barche fissata per le 15. L’entusiasmo è esploso in cori e slogan che hanno scandito l’atmosfera: “¡Sí se puede!”, “Free Free Palestine”, “israel no es un país es una occupation”, accompagnati da bande ed orchestre che scandivano le ore prima della partenza.

Nonostante le azioni della Flotilla siano completamente conformi al diritto internazionale, al salpaggio, Benjamin Netanyahu ha dichiarato apertamente che le barche saranno attaccate e che le persone a bordo saranno trattate come terroristi e trasferite in carceri di massima sicurezza, nel silenzio dei governi europei. La sua posizione viola il diritto internazionale sul sequestro in acque internazionali e si inserisce in un contesto di forti tensioni tra esercito e governo israeliano. Durante una riunione ad agosto, il generale Eyal Zamir ha dichiarato che l’esercito non intende assumere il ruolo di governo militare della Striscia, neppure in caso di occupazione di Gaza City e dei campi profughi centrali. Il generale ha accusato Netanyahu di trascinare le forze armate senza considerare le conseguenze, mettendo a rischio gli ostaggi e imponendo la gestione di due milioni di palestinesi in condizioni umanitarie critiche. La Ministra delle Colonie e Missioni Nazionali Orit Malka Strook gli avrebbe risposto leggendo un versetto del Deuteronomio insinuando che il generale sia un codardo, al che Zamir avrebbe alzato la voce verso Netanyahu: “Io ho solo due missioni: evitare un attacco nucleare iraniano e distruggere Hamas. Se vuoi cieca disciplina chiama qualcun altro”.[3]

Quel giorno il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato la chiamata di 60.000 riservisti per proseguire l’assedio a Gaza City, con un piano che prevede l’evacuazione forzata dei civili palestinesi entro il 7 ottobre e un assedio finale ai militanti di Hamas. In parallelo, Donald Trump continua a promuovere l’idea della “Gaza Riviera”, presentata come un progetto di riqualificazione tecnologica e turistica dopo la distruzione in corso.[4]

E mentre i governi europei dimostrano un’ipocrita immobilismo politico, se ogni cittadino europeo salvasse un gaziano ogni diecimila abitanti, si ridurrebbero di 45.000 le morti sulla nostra coscienza. [5] In questo contesto, la Global Sumud Flotilla emerge come un esempio concreto di solidarietà dal basso. La forza dell’iniziativa sta nel suo carattere ordinario: non eroi né santi, ma cittadini comuni che si sono organizzati, hanno comprato barche civili e hanno scelto di salpare. Alla partenza da Barcellona, tra tamburi, canti, sorrisi e lacrime, il messaggio era chiaro: “Restare in silenzio significa essere complici. Il silenzio uccide quanto le bombe. L’Europa, che ha giurato tante volte ‘mai più’, ancora una volta volge lo sguardo altrove. Gaza è uno specchio che ci riflette tutti”, ha dichiarato l’attore e altro membro della Steering Committee, Eduard Fernández.

E a cascata interventi di supporto, dai portuali di Genova agli studenti delle Università: se bloccano la Flotilla, blocchiamo tutto”.[6] Così, che la Flotilla riesca o meno a raggiungere Gaza, la sua esistenza è già una vittoria: rompe il blocco, spezza l’indifferenza e denuncia l’ipocrisia dei governi che finanziano le guerre. Ci sveglia dal sonno della ragione e della passività politica e sociale, ricordandoci che siamo umani e parte di una comunità in cui facciamo la differenza. Dimostra che la solidarietà può tradursi in azione concreta, e che portare aiuti sarebbe solo il primo passo di una serie di interventi necessari. Nelle parole dell’attivista malese dello Steering Committee, Muhammad Nadir Al-Nuri: «Nel nostro Paese esiste una parola simile a “Sumud” [che in arabo significa resilienza, perseveranza], che indica le formiche. È così che ci muoviamo oggi: come una piccola colonia di formiche, fiere, che lavorano insieme e avanzano insieme».

Supportare la Flotilla significa, quindi, condividere quell’atto collettivo: essere idealmente presenti su quelle barche e assumere delle responsabilità politiche, sia storiche che contemporanee.

Per seguire le barche:

Global Sumud Flotila: https://www.instagram.com/GlobalSumudFlotilla/

Global Sumud Flotila Italia: https://www.instagram.com/globalmovementtogazaitalia/

Thiago Ávila: https://www.instagram.com/thiagoavilabrasil/

Greta Thunberg: https://www.instagram.com/gretathunberg/

Muhammad Nadir Al-Nuri: https://www.instagram.com/nadiralnuri/

Tony La Piccirella: https://www.instagram.com/tonylapiccirella_/

Ada Colau: https://www.instagram.com/adacolau/

Yusuf Omar: https://www.instagram.com/yusufomar?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

Lucia Munoz: https://www.instagram.com/luciadalda/

Ed altrx…

Per seguire dalla terra:

https://www.emergency.it/blog/dai-progetti/la-situazione-a-gaza-gli-aggiornamenti-di-emergency/

[1] The Architecture of genocidal Starvation, July 2025: https://forensic-architecture.org/investigation/aid-in-gaza

[2] This is not aid. This is orchestrated killing, August 2025: https://www.doctorswithoutborders.org/sites/default/files/documents/MSF-Gaza-ThisIsNotAid-FINAL.pdf

[3] Francesco Battistini su “Ostaggi ed invasione: Netanyahu ignora l'altolà dei generali: «Concludete il lavoro»”: https://www.corriere.it/esteri/25_settembre_02/ostaggi-e-invasione-netanyahu-ignora-l-altola-dei-generali-concludete-il-lavoro-f7c41ccc-fca9-424c-bfa4-58b41b0e6xlk.shtml

[4] https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/08/31/trump-gaza-plan-riviera-relocation/

[5] Lucio Caracciolo, “Salvare i salvabili”, 28 Luglio 2025: https://www.limesonline.com/rubriche/il-punto/gaza-palestinesi-palestina-israele-ebrei-hamas-israeliani-19738202/

[6] 1) CorriereTv, “Global Sumud Flotilla, la promessa dei portuali: «Se perdiamo il contatto con le nostre barche, blocchiamo i cargo per Israele»”,1 Settembre 2025: https://video.corriere.it/cronaca/global-sumud-flotilla-la-promessa-dei-portuali-se-perdiamo-il-contatto-con-le-nostre-barche-blocchiamo-i-cargo-per-israele/0045e149-baaa-42e7-a7f3-42a1cf281xlk; 2) Post dalla pagina Instagram cau.napoli, 3 Settembre 2025: https://www.instagram.com/reel/DOJVHrBjD-p/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==.

Lo jus superveniens in materia di requisiti dimensionali degli atti di parte: una soluzione pragmatica, ma dubbia(nota a Cons. Stato, Ad. Plen., 13 marzo 2025, n. 3).

di Antonio Cassatella

Sommario: 1. La questione. 2. Sull’applicazione del tempus regit actum agli atti del processo. 3. Sulla natura delle misure previste dal vigente art. 13 ter, comma 5, n. att. c.p.a. 4. Sul passaggio in decisione della controversia come momento rilevante ai fini dell’applicazione dello jus superveniens. 5. Per una legislazione consapevole.

1. La questione

Nella sentenza che si commenta l’Adunanza Plenaria ha affrontato il tema dell’efficacia temporale del nuovo art. 13 ter, comma 5, n. att. c.p.a. (introdotto dalla l. n. 207/2024), riguardante le conseguenze del superamento dei limiti dimensionali degli atti di parte, in coerenza con il principio generale di sinteticità fissato dall’art. 3 c.p.a.[i].

La questione sollevata innanzi alla Plenaria era, invero, più articolata, poiché sollecitava un intervento del collegio su una serie di problemi interpretativi riconducibili all’originaria disciplina dell’art. 13 ter[ii].

La Plenaria non ha trattato il problema nella sua interezza, limitandosi ad affermare l’immediata applicazione della disciplina sopravvenuta ai processi pendenti al 1 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della l. 207/2024), che prevede, in caso di eccedenza, una condanna alla maggiorazione del contributo unificato.

La soluzione, per quanto non immune dagli interrogativi di cui poi si dirà, ha il pregio di superare le incertezze originate dalla previgente formulazione dell’art. 13 ter, che esonerava il giudice dalla lettura delle pagine che superavano i limiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016. L’art. 13 ter non precisava, tuttavia, le conseguenze della violazione dei limiti e della mancata lettura sul piano della validità ed efficacia degli atti di parte, aprendo la via alle soluzioni ondivaghe richiamate dall’ordinanza di rimessione alla Plenaria.

Sono risapute, a questo riguardo, le perplessità della dottrina – e della stessa giurisprudenza – circa fondamenti del principio di sinteticità e le sue implicazioni pratiche.

Se non si può seriamente dissentire in ordine alla necessità di contenere gli atti di parte entro un limite ragionevole, sembrava e sembra discutibile stabilire ex ante degli standard dimensionali calcolati in rapporto alle tecniche di impaginazione di ricorsi e memorie, ancorché suscettibili di deroga su autorizzazione del giudice; soprattutto, era criticabile la scelta di esonerare il giudice dalla lettura delle pagine non rientranti nei limiti stabiliti dal decreto, demandando alla prassi interpretativa il compito di stabilire la conseguenza più adeguata, ove si ritenesse di non applicare la radicale soluzione dell’inammissibilità della parte (per lo più in diritto) eccedente il limite[iii].

Già in altra sede si era osservato, a questo proposito, come la soluzione più congrua fosse quella di considerare il superamento dei limiti ai fini della condanna alle spese o di altra misura pecuniaria, così da non penalizzare eccessivamente il contraddittorio processuale e l’esigenza di decidere il merito della controversia nell’interesse di tutte le parti coinvolte nel giudizio[iv].

Va in questa direzione l’attuale disciplina dell’art. 13 ter, comma 5, c.p.a., i cui contenuti sembrano pertanto idonei a superare l’impasse interpretativa.

2. Sull’applicazione del tempus regit actum agli atti del processo

Come anticipato, la Plenaria ha stabilito l’immediata applicazione della riforma a tutti i procedimenti pendenti alla fine del 2024, e non ai soli giudizi instaurati a partire dal gennaio 2025, data in cui la riforma è entrata in vigore assieme alla legge di bilancio che ne costituisce la fonte[v].

Ad avviso della Plenaria, infatti, al caso di specie si applica il principio del tempus regit actum. Quello che può individuarsi come actus rilevante non è tuttavia l’atto (ricorso o memoria) delle parti, ma quello del giudice, ossia la sentenza che decide sulla controversia applicando la misura prevista dall’art. 13 ter.

Tutto ciò implica, in concreto, che la norma si applichi a tutti i giudizi pendenti e non ancora decisi dal giudice dopo il passaggio in decisione della controversia, ai sensi dell’art. 73 c.p.a.

La soluzione, laconicamente prospettata dalla stessa Plenaria, offre la possibilità di riflettere sull’estensione del tempus regit actum in ambito processuale e sull’applicazione dello jus superveniens nel processo amministrativo, raramente indagato in dottrina se non in rapporto agli effetti del giudicato[vi].

La questione non trova risposta immediata nelle norme del d. lgs. 104/2010, per cui si impone una disamina più ampia del fenomeno, da desumersi da un raffronto con il processo civile ai sensi dell’art. 39 c.p.a.

Entrando nel vivo della trattazione, occorre considerare come il tempus regit actum non sia altro che un corollario del principio di legalità – sostanziale e processuale – che impone tanto alle amministrazioni che ai giudici di agire e decidere nel rispetto dei parametri vigenti nel momento in cui si esercita un dato potere: le sue fonti, pertanto, possono essere immediatamente individuate negli artt. 97 e, per quanto interessa, 101 Cost., a propria volta ricognitive di principi generali propri dello Stato di diritto[vii].

I problemi di maggiore interesse riguardano i casi in cui, pendente un procedimento o un processo, lo jus superveniensincida sulla latitudine del potere pubblico, mutandone presupposti ed effetti nello iato temporale sussistente fra l’apertura e la conclusione di una certa operazione.

Solitamente la questione è affrontata e risolta con riguardo alla disciplina sostanziale che conforma le singole situazioni soggettive e il potere pubblico che si raffronta ad esse, mentre è meno frequente che si rifletta attorno al modo in cui le norme che regolano l’azione amministrativa o il rito processuale possono mutare nel corso del tempo[viii].

Si apre qui la questione decisa dalla Plenaria, posto che essa investe non solo i poteri del giudice, ma, a monte, la disciplina riferibile agli atti di parte sulla base dell’art. 3 c.p.a. e le norme che vi danno concreta attuazione.

Non pare possibile individuare, allo scopo, soluzioni generali, considerando innanzitutto come l’art. 11 delle preleggi, secondo il quale la legge non dispone che per l’avvenire, non ha rango costituzionale ed è dunque derogabile dal legislatore stesso. Si deve perciò stabilire di volta in volta, in rapporto alla disciplina sopraggiunta e degli atti su cui essa incide, l’effettiva portata dello jus superveniens[ix].

A riprova della relatività delle soluzioni praticabili, è affermazione ormai tralatizia che il principio del tempus regit actum non privi il legislatore del potere di intervenire sulla disciplina di un processo in corso, purché ciò avvenga nei limiti della ragionevolezza: ragionevolezza da stabilirsi, beninteso, tramite un’interpretazione costituzionalmente orientata o sollevando questione di legittimità costituzionale[x].

Se, dunque, appare irragionevole alterare in corso di giudizio l’intero rito, nulla esclude che lo jus superveniens possa incidere sul regime degli atti di parte o processuali: il che può comportare che gli atti afferenti a una data fase del giudizio siano retti da una certa disciplina, integrata o sostituita da una nuova regolamentazione che si applica nella fase successiva[xi].

Entro questa cornice si comprende l’applicazione temperata del criterio del tempus regit actum fatta propria dalla giurisprudenza, soprattutto civile.

Giova richiamare, al riguardo, l’orientamento prevalente in Cassazione: «quando [a seguito di una sopraggiunta disciplina] il giudice procede ad un esame retrospettivo delle attività svolte, ne stabilisce la validità applicando la legge che vigeva al tempo in cui l’atto è stato compiuto, essendo la retroattività della legge processuale un effetto che può essere previsto dal legislatore con norme transitorie, ma che non può essere liberamente ritenuto dall’interprete». Un’indebita applicazione retroattiva della legge processuale si ha, invece, «sia quando si pretenda di applicare la legge sopravvenuta ad atti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore della legge nuova, sia quando si pretenda di associare a quegli atti effetti che non avevano in base alla legge del tempo in cui sono stati posti in essere»[xii].

Quest’ultimo passaggio va sottolineato anche ai fini della questione affrontata dalla Plenaria: dalla giurisprudenza di Cassazione emerge, infatti, come il tempus regit actum non consenta di far derivare da atti predisposti in un momento anteriore all’entrata in vigore di una certa disciplina gli effetti della disciplina sopravvenuta.

La regola è pertanto quella che gli atti processuali formati in un tempo “x” siano assoggettabili alle conseguenze vigenti nel tempo “x” e non nel successivo tempo “y”, cosicché il giudice che decida nel tempo “y” dovrà comunque fare transitoria applicazione delle norme previgenti al tempo “x”[xiii].

Torna pertanto attuale un remoto insegnamento di Chiovenda, per il quale «la legge processuale nuova rispetta gli atti e i fatti compiuti sotto la legge antica; il che significa che anche gli effetti processuali non ancora verificatisi dell’atto o fatto già compiuto rimangono regolati dalla legge antica»[xiv].

In via giurisprudenziale si afferma l’operatività necessaria di un siffatto regime transitorio anche nel caso in cui la legge taccia, al fine di fare salve le conseguenze degli atti elaborati nella vigenza di una disciplina anteriore.

È una logica coerente non il principio di autoresponsabilità della parte che elabora gli atti e che deve rispondere della loro violazione in rapporto alla disciplina vigente, e conoscibile, nel momento stesso in cui essi sono strati predisposti. Viene al contempo salvaguardata la certezza del diritto (processuale, e a valle sostanziale), rispetto a non prevedibili mutamenti della legislazione[xv].

Facendo applicazione dei suddetti criteri al caso di specie, si potrebbe dunque ritenere che lo stesso principio del tempus regit actum invocato dalla Plenaria, ove riferito agli atti di parte come referente della decisione del giudice ai sensi dell’art. 13 ter, comma 5, impedisca di applicare ad essi la disciplina entrata in vigore nel gennaio 2025.

Questo modo di applicare il tempus regit actum – riferendolo agli atti di parte, e solo in via riflessa a quelli del giudice – è stato sperimentato anche ai fini della sinteticità degli atti del giudizio civile, nei termini stabiliti dall’art. 121 c.p.c., novellato dal d.lgs. n. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia)[xvi].

La vigente disciplina del c.p.c. dispone che la violazione dell’obbligo di sinteticità rilevi ai fini della condanna alle spese, ai sensi dell’art. 46 n. att. c.p.c. Questa misura non si applica, tuttavia, ai processi già pendenti alla data di entrata in vigore della riforma Cartabia, per esplicita scelta del legislatore[xvii].

La giurisprudenza di Cassazione ha tuttavia sottolineato come, anche in difetto di analoga previsione, la riforma non sarebbe stata applicabile agli atti di parte formati nei processi pendenti.

La disciplina transitoria sarebbe infatti «esplicazione del principio generale della perpetuatio iurisdictionis sancito dall’art. 5 c.p.c.; in proposito, va ricordato che, in assenza di norme che diversamente dispongano, il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda, non potendo il principio del tempus regit actum, in forza del quale lo jus superveniens trova applicazione immediata in materia processuale, che riferirsi ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non già all’intero nuovo rito»[xviii].

Può lasciare perplessi la concezione estensiva della perpetuatio iurisdictionis sottesa alla pronuncia della Cassazione, ma questo non infirma la corretta intuizione del collegio circa la variazione del tempus regit actum in rapporto agli atti presi a riferimento[xix]; tuttavia, quando si afferma che la nuova disciplina si applica ai singoli atti isolati «da compiere», si ribadisce che essa non trovi applicazione indifferenziata nei confronti degli atti di parte già compiuti secondo il rito previgente e dei perduranti poteri del giudice che quegli atti abbiano come indefettibile presupposto.

Ipotizzando che la soluzione individuata dalla Cassazione sia espressiva di un principio generale, applicabile anche al processo amministrativo in forza dell’art. 39 c.p.a., essa conduce a conclusioni opposte a quelle sostenute dalla Plenaria. Il novellato art. 13 ter, anche nel silenzio della legge e in assenza di una disciplina transitoria, troverebbe applicazione ai soli giudizi instaurati dal 1 gennaio 2025 e non a quelli ancora pendenti alla stessa data, regolati dal precedente rito e ancora esposti ai dubbi interpretativi sollevati dalla III Sezione.

La soluzione potrebbe essere inappagante in concreto, ma pare giustificata dallo stesso silenzio della legge di riforma dell’art. 13 ter, che non prevede disciplina transitoria e, soprattutto, non precisa se la nuova norma si applichi retroattivamente agli atti di parte formulati in giudizi pendenti: il che impone di utilizzare il criterio interpretativo stabilito dall’art. 11 delle preleggi, in ordine alla irretroattività delle disposizioni nel silenzio del legislatore.

Va da sé che, sulla base di queste considerazioni, la Plenaria non avrebbe dovuto ritenere applicabile immediatamente la riforma con assorbimento delle questioni interpretative inerenti alla disciplina previgente, ma avrebbe dovuto affrontare i quesiti sollevati dalla III Sezione componendo i contrasti giurisprudenziali riferibili ai giudizi ancora pendenti e retti dalla previgente disciplina.

3 . Sulla natura delle misure previste dal vigente art. 13 ter, comma 5, n. att. c.p.a.

L’applicazione del nuovo art. 13 ter alle controversie già pendenti solleva dei dubbi anche in rapporto alla misura prevista dal comma 5, che prescinde dall’esito del ricorso e dalla soccombenza. Si rammenti che il giudice può condannare la parte al pagamento di una somma complessiva fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all’oggetto del giudizio, anche in aggiunta al contributo già versato.

Il potere di cui beneficia il giudice ai sensi del comma 5, sembra innanzitutto distinto dal potere di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio, in rapporto al quale l’art. 26 c.p.a. impone di tener eventualmente conto del rispetto dei principi in materia di chiarezza e sinteticità degli atti processuali.

In tal senso la disciplina applicabile al processo amministrativo si distingue pure da quella stabilita dal d. lgs. n. 149/2022, che impone al giudice civile di tenere conto della violazione del dovere di sinteticità ai soli fini della condanna alle spese ai sensi del menzionato art 46 delle norme attuative del c.p.c.

Non pare dubbio che l’art. 13 ter sia caratterizzato da un quid pluris che lo differenzia da altre fattispecie. Resta da chiarire entro quale modello possa essere sussunto il potere di condanna introdotto dalla riforma.

Si potrebbe ipotizzare che essa rappresenti una speciale declinazione della condanna al pagamento di un contributo maggiorato, nei termini previsti dall’art. 13, commi 1 quater e 6 bis-1 del d.P.R. n. 115/2002. In tal caso, la pronuncia imporrebbe l’adempimento di un obbligo tributario posto a presidio del buon andamento processuale, pregiudicato dalla formulazione di atti eccedenti i limiti dimensionali applicabili.

Viene in rilievo, anche in questo caso, la giurisprudenza di Cassazione.

Si è premesso, al riguardo, che il contributo unificato costituisce «una “tassa”, in quanto ha come presupposto impositivo l’espletamento del servizio pubblico della giustizia richiesto dal soggetto che promuove la lite». Il contributo rispecchia «un metodo di imposizione sui “servizi giurisdizionali” che ha sostituito i previgenti sistemi analitici di tassazione giudiziaria per lo più “d’atto” con un prelievo tributario una tantum, normalmente commisurato al valore della lite, rendendo il processo, nei suoi singoli gradi, un unico evento presupposto».

Da questa premessa discende che il raddoppio del contributo, dovuto in caso di impugnazioni inammissibili, improcedibili o integralmente infondate, non ha carattere sanzionatorio, «perché al legislatore si riconosce ampia discrezionalità nel perseguire svariate finalità con l’imposizione fiscale, ed una di esse ben può essere quella di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, apprestando un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario»[xx].

Lo stesso ordine di idee andrebbe riferito al caso, previsto dall’art. 13, comma 6 bis-1, di maggiorazione del contributo dovuta a omessa indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (e recapito fax) del difensore, assumendosi che lo scopo della norma sia quello di incentivare un’efficiente comunicazione con le parti e il giudice.

Non pare, tuttavia, che l’art. 13 ter sottenda un siffatto obbligo tributario.

Contro questa soluzione sembra deporre la formulazione del comma 5, che conferisce al giudice un potere di commisurazione della somma dovuta entro un massimo edittale, in linea con il principio stabilito dall’art. 11 della l. n. 689/1981. Si coglie poi con un’assonanza con i poteri sanzionatori conferiti al giudice civile ai sensi dell’art. 96, ultimo comma, c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149/2002 in casi di abuso del processo ad opera della parte[xxi].

Così argomentando, la riforma entrata in vigore nel 2025 avrebbe innovato il sistema sanzionando direttamente la parte responsabile della predisposizione di atti non sintetici, senza incidere sulla loro efficacia processuale, come invece accadeva nella precedente versione dell’art. 13 ter. In tal modo sarebbe garantito il diritto di difesa delle parti, pur senza rendere simbolico il dovere di chiarezza e sinteticità degli atti stabilito dall’art. 3 c.p.a., che degraderebbe la norma a lex imperfecta.

Assunta la natura sanzionatoria della misura prevista dal comma 5, si riapre tuttavia il problema dell’efficacia temporale della riforma.

La stretta legalità delle sanzioni dovrebbe inibirne l’efficacia retroattiva, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 1 della l. n. 689/1981 e con lo stesso art. 11 delle preleggi. Né potrebbe ritenersi di essere in presenza di una lex mitior, dato che l’art. 13 ter introduce per la prima volta un meccanismo sanzionatorio prima non operante, stante il fatto che le conseguenze della previgente disciplina verso gli atti di parte non rispondevano a una logica “sanzionatoria” in senso stretto, ma alla mera consequenzialità della violazione di una norma di rito[xxii].

Si potrebbe eventualmente assumere che la violazione dell’obbligo di sinteticità degli atti di parte, nei termini generalmente prescritti dall’art. 3 c.p.a., incida sulla condanna alle spese del giudizio ex art. 26 c.p.a., e che nella condanna debbano essere comprese le somme individuate sulla base della disciplina di attuazione.

Questo ragionamento, che giustificherebbe l’applicazione dello jus superveniens rispetto al potere di comminare la condanna alle (complessive) spese del giudizio, assorbe tuttavia l’irrisolto problema della qualificazione delle singole voci di spesa: se ci si interroga sulla natura della voce inerente alla maggiorazione del contributo unificato, il tema della sua natura torna in primario rilievo e lascia riemergere tutti i dubbi palesati in precedenza.

4. Sul passaggio in decisione della controversia come momento rilevante ai fini dell’applicazione dello jus superveniens

Un ulteriore elemento di interesse concerne il punto della sentenza, in cui, respinta la tesi dell’appellata, si è affermato che la riforma trovi applicazione anche ai procedimenti passati in decisione, ma non ancora decisi. Tale era il caso di specie, in cui il passaggio in decisione era stato seguito dalla devoluzione della controversia alla Plenaria, con perdurante pendenza del giudizio[xxiii].

La soluzione appare corretta, e coerente con la stessa formulazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a., che non priva il giudice del potere di accertare d’ufficio lo jus superveniens, salva l’integrazione del contraddittorio per permettere alle parti di dedurre in argomento[xxiv].

La pronuncia della Plenaria fa nondimeno dipendere l’applicazione della riforma dalle variabili temporali della singola controversia.

Per l’effetto della pronuncia, infatti, la riforma si applica ai quei ricorsi che, pur depositati anteriormente ad altri, non siano stati ancora decisi: in rapporto ai carichi pendenti; alla trattazione anticipata di ricorsi oggetto di istanza di prelievo (art. 71, comma 2, c.p.a.); alla trattazione prioritaria di ricorsi che caratterizzati dall’identità della questione controversa (art. 72 c.p.a.) o suscettibili di immediata definizione (art. 72 bis); alla sussistenza di cause di sospensione o interruzione estranee alla volontà delle parti (art. 79 c.p.a.).

É stato puntualmente sottolineato, in dottrina, come la tempistica dei giudizi e della trattazione della controversia dipenda in misura non irrilevante dalla discrezionalità gestoria del giudice[xxv].

Il fenomeno è entro certi limiti fisiologico, ma mostra il suo lato patologico proprio con riferimento all’applicazione dello jus superveniens, che non a caso il legislatore accompagna sovente a previsioni transitorie volte a tener ferma l’applicazione della disciplina previgente ai processi ancora pendenti.

Basti un esempio. Ipotizzando la contestuale instaurazione di due giudizi nel dicembre 2023, non è difficile immaginare che la prima controversia sia stata definita a novembre 2024 senza esaminare la parte eccedente e determinando l’inammissibilità o la reiezione nel merito del ricorso[xxvi], e che la seconda controversia sia stata decisa nel gennaio 2025, con una mera sanzione pecuniaria a carico della parte che abbia violato il dovere posto dall’art. 3 c.p.a. e dalla relativa disciplina di attuazione.

Ove la vicenda riguardi giudizi di primo grado, si potrebbe ipotizzare un appello nei confronti della declaratoria di inammissibilità o infondatezza del ricorso eccedente i limiti consentiti, con devoluzione della controversia al Consiglio di Stato e richiesta di applicare lo jus superveniens favorevole: in tal caso il giudice d’appello potrebbe dunque avere una piena cognizione delle doglianze della parte appellante, salva applicazione del nuovo art. 13 ter nella disciplina ora vigente.

Tale possibilità sembra invece esclusa per i giudizi di appello ormai definiti, a meno che non si ipotizzi l’oppugnabilità per cassazione prospettando un eccesso di potere ai danni del legislatore per aver ricondotto alla violazione della previgente disciplina dell’art. 13 ter delle conseguenze non previste dalla legge: ipotesi remota, se si considera che l’integrazione di una disciplina vaga o la soluzione di lacune rientra nella normale attività interpretativa del Consiglio di Stato, non censurabile per cassazione[xxvii].

In questi ultimi casi, pertanto, la parte che abbia visto dichiarare irrilevanti o inammissibili le proprie doglianze e o difese in appello in ragione del superamento dei limiti quantitativi sulla base della previgente versione dell’art. 13 ter si trova in una situazione peggiore di chi abbia profittato del differimento della decisione, non avendo inoltre gli strumenti per reagire a siffatta disparità.

L’argomento può non essere sufficiente a giustificare una diversa soluzione ad opera della Plenaria, ma evidenzia le implicazioni di una tesi che non tiene in debito conto l’importanza di un regime transitorio rispetto all’applicazione della riforma: regime che si poteva ipotizzare in via pretoria facendo leva sulle coordinate ermeneutiche di cui si è dato conto.

5. Per una legislazione consapevole.

Tutte le ravvisate incertezze discendono, a ben guardare, dalla formulazione dell’art. 1, comma 813, della l. n. 207/2024, che come tutte le leggi di bilancio è caratterizzata da un profluvio di disposizioni non solo prive di coordinamento interno, ma pure slegate dal resto del sistema processuale o sostanziale, con note ricadute in termini di certezza del diritto e stabilità delle relazioni intersoggettive.

Senza affrontare i noti problemi di ordine teorico generale in ordine alla scarsa qualità della legislazione, basti qui limitare l’analisi a una comparazione fra la menzionata legge e le previsioni del d.lgs. n. 149/2022.

L’art. 1, comma 813, della l. n. 207/2024 non contiene una disciplina transitoria, né fa riferimento all’efficacia temporale della riforma. Viceversa, l’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149/2022 ha espressamente stabilito che la (più complessa) riforma si applichi ai procedimenti «instaurati» successivamente alla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale, con applicazione della disciplina anteriormente vigente ai procedimenti «pendenti» alla medesima data.

Non si indulge in valutazioni di politica del diritto o considerazioni de iure condendo se si osserva che, con un minimo impegno del legislatore, controversie come quelle devolute alla Plenaria si sarebbero potute evitare, togliendo ogni dubbio in ordine all’efficacia temporale della disciplina entrata in vigore nelle more dei giudizi pendenti.

Nell’importante libro di Massimo Luciani sulla necessità di garantire una perdurante separazione dei poteri un intero capitolo è dedicato alla “produzione della legge”, dove a ragione si biasima lo smarrimento «del punto di equilibrio di un normare preciso e all’un tempo consapevole delle note comuni che sono sottese all’infinità dei rapporti giuridico-sociali»[xxviii].

L’obiettivo polemico di Luciani è quello della legislazione minuta, che si esprime l’esercizio di poteri materialmente amministrativi mediante bilanciamenti di interessi che non dovrebbero essere propri di una disciplina che ambisca alla generalità e astrattezza delle previsioni e dei disegni riformatori.

Si può tuttavia estendere la critica alla legislazione di bilancio che, riformando disposizioni apparentemente minute come l’art. 13 ter con misure di per sé ragionevoli, non si cura di affrontare il problema della successione delle leggi processuali nel tempo: problema certo avulso da una legislazione protesa a disciplinare gli effetti latamente finanziari della violazione del dovere di sinteticità degli atti di parte, ma non per questo estraneo alla necessità di concepire quello processuale come un reale sistema di tutele e garanzie, se non altro perché fondato nelle sue premesse sull’art. 24 Cost., e nel suo svolgimento sull’art. 111 Cost.

Sono questi principi costituzionali a non essere adeguatamente considerati dal legislatore, che demanda ai giudici i difficili e non lineari bilanciamenti rimessi alla propria responsabilità politica[xxix].

[i] Per una ricostruzione della disciplina del c.p.a. e delle norme di attuazione cfr. A. Cassatella, Sub art. 3 c.p.a., in G. Falcon, B. Marchetti, F. Cortese, a cura di, Commentario breve al Codice del processo amministrativo, Padova, 2021, 33; G. Cusenza, Sub art. 113 n. att. c.p.a., ivi, 1136 ss. Per approfondimenti cfr. E.M. Barbieri, Il superamento dei limiti dimensionali stabiliti per i ricorsi giurisdizionali amministrativi, in Dir. Proc. Amm., 2022, 223 ss.; F. Francario, Principio di sinteticità e processo amministrativo. Il superamento dei limiti dimensionali dell’atto di parte, in Dir. Proc. Amm., 2018, 129 ss.; Id., Redazione dell’atto e nullità processuale. Abnormi applicazioni del principio di sinteticità, in F.G. Scoca, M.P. Chiti, D.U. Galetta, a cura di, Liber amicorum per Guido Greco, Torino, 2024, 331 ss.; M. Nunziata, La sinteticità degli atti processuali di parte nel processo amministrativo: fra valore retorico e regola processuale, in Dir. Proc. Amm., 2015, 1327 ss.; F. Saitta, La violazione del principio di sinteticità degli atti processuali, in Il processo, 2019, 539 ss.

[ii] Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 17 gennaio 2025, n. 352.

[iii] Per queste critiche cfr., fra gli altri, A. Panzarola, La visione utilitaristica del processo civile e le ragioni del garantismo, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 2020, 104 ss., al quale si rimanda per considerazioni di carattere generale antecedenti alla riforma dell’art. 121 c.p.c.

[iv] Cfr. A. Cassatella, L’inammissibilità dell’appello manifestamente prolisso, in Giorn. Dir. Amm., 2017, 237 ss.

[v] Si trascrive, per comodità di lettura, il punto 7 diritto: «la natura processuale del nuovo art. 13 ter, comma 5, comporta che, in assenza di un’apposita disciplina transitoria, esso si applica anche ai ricorsi depositati antecedentemente al primo gennaio 2025».

[vi] Fanno eccezione F. Francario, Osservazioni in tema di giudicato amministrativo e legge interpretativa, in Dir. Proc. Amm., 1995, 277 ss.; S. Perongini, La formula “ora per allora” nel diritto pubblico. Il provvedimento amministrativo “ora per allora”, II, Torino, 2022, 256 ss., dove il tema è analizzato con riferimento all’incidenza dello jus superveniens sull’oggetto del giudizio di legittimità e non sulle questioni di rito oggetto di questa nota.

[vii] Su tali fondamenti rimane essenziale il rinvio a H. Kelsen, La dottrina pura del diritto, Torino, 2021, 299 ss.

[viii] Su questi aspetti cfr. rispettivamente G.D. Comporti, Tempus regit actionem. Contributo allo studio del diritto intertemporale dei procedimenti amministrativi, Torino, 2001, passim; R. Villata, G. Sala, Procedimento amministrativo, in Dig. Disc. Pubbl., XI, Torino, 1996, ad vocem; sul versante processuale, risalendo a E. Fazzalari, Efficacia della legge processuale nel tempo, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1989, 889 ss., cfr. R. Caponi, Tempus regit processum: un appunto sull’efficacia delle norme processuali nel tempo, in Riv. Dir. Proc., 2006, 449 ss.; B. Capponi, Cosa è retto dal tempus, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2019, 179 ss.

[ix] Così R. Caponi, op. cit., 454 ss.

[x] Molto influente, nelle sentenze dei giudizi ordinari – meno in quelle dei giudici amministrativi – l’orientamento della Corte Costituzionale, come espresso in Cort. Cost., 2018, n. 13, su cui cfr. ancora B. Capponi, Certezza e prevedibilità della disciplina del processo: il principio tempus regit processum fa ingresso nella giurisprudenza costituzionale, in Giur. Cost., 2018, 188 ss.

[xi] Sulla possibilità di applicare il tempus regit actum anche agli atti di parte cfr. sempre R. Caponi, op. cit., 454 ss.

[xii] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15 febbraio 2011, n. 3688. Per ulteriori applicazioni, cfr. Cass Civ., Sez. I, 13 dicembre 2024, n. 32365; Cass. Civ., Sez. VI, 15 ottobre 2020, n. 22407.

[xiii] Come attentamente osservato in dottrina, il tempus regit actum andrebbe a rigore qualificato come tempus regit effectum: così R. Caponi, op. cit., 455.

[xiv] Cfr. G. Chiovenda, Istituzioni di diritto processuale civile, I, Napoli, 1935, 78 ss., con la precisazione che, nei processi pendenti, l’applicazione della nuova legge agli atti da compiere può essere ammessa se ed in quanto compatibile con gli effetti già verificatisi, o in corso di verificazione continuativa.

[xv] Per una soluzione di segno opposto cfr. E. Fazzalari, op. cit., 892, secondo il quale lo jus superveniens sarebbe sempre immediatamente efficace, salvo disposizione contraria, ai processi in corso. Un temperamento sarebbe possibile solo nel caso in cui la legge successiva determini una situazione deteriore a carico del titolare del rapporto insorto sotto la legge previgente.

[xvi] Sulla riforma cfr. F. Noceto, Chiarezza e sinteticità degli atti di parte nella recente riforma del processo civile. Minimi tentativi di inquadramento sistematico, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2024, 617 ss.

[xvii] Cfr. la disciplina transitoria stabilita dall’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149/2022.

[xviii] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13 dicembre, 2024, n. 32365.

[xix] Per una condivisibile critica all’interpretazione estensiva dell’art. 5 c.p.c., sovente espressa con riferimento al criterio del tempus regit processum, cfr. B. Capponi, Il diritto processuale “non sostenibile”, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2013, specie 865 ss.; in senso favorevole, ma sulla base di una qualificazione del processum come actus trium personarum e del criterio come espressione di un’esigenza di certezza anche a vantaggio delle parti, cfr. R. Caponi, op. cit., 459.

[xx] Tutti i passaggi citati sono riferiti a Cass. Civ., Sez. Un., 17 luglio 2023, n. 20621.

[xxi] La disposizione prevede la condanna aggiuntiva della parte soccombente a una somma compresa fra i 500 e i 5000 euro. Secondo Cass. Civ., Sez. Un., 6 giugno 2024, n. 15892 si tratterebbe di una misura sanzionatoria riferibile all’abuso del processo della parte condannata.

[xxii] Sull’irretroattività della disciplina sanzionatoria cfr. fra le altre Cort. Cost., 21 marzo 2019, n. 63; Cass. Civ., Sez. II, 26 luglio 2024, n. 20949; Cass. Civ., Sez. II, 16 gennaio 2024, n. 1698; Cass. Civ., Sez. II, 13 giugno 2022, n. 19030; Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2012, n. 5746; Cons. Stato Sez. VI, 4 giugno 2010, n. 3497. In dottrina cfr. da ultimo F.G. Scoca, Il punto sulla nozione e sulla disciplina delle sanzioni amministrative, in Dir. Amm., 2025, 2 ss.

[xxiii] Si trascrive il punto 10 in diritto: a fronte dell’argomento dell’appellata, che riteneva già definito il giudizio con il primo passaggio in decisione innanzi alla III Sezione, la Plenaria ha sottolineato che «è irrilevante la circostanza che una prima volta la causa sia passata in decisione in data antecedente all’entrata in vigore della novella legislativa, poiché la Terza Sezione non ha definito il giudizio, il quale prosegue secondo lo jus superveniens».

[xxiv] È affermazione costante in giurisprudenza che lo jus superveniens – anche processuale – debba essere accertato in ogni stato e grado del giudizio mediante l’esercizio dei poteri officiosi: cfr. Cass. Civ., Sez. lav., 16 agosto 2024 n. 22875; Cons. Stato, Sez. V, 7 febbraio 2012, n. 661.

[xxv] Cfr. F. Saitta, Interprete senza spartito. Saggio critico sulla discrezionalità del giudice amministrativo, Napoli, 2023, 301 ss.

[xxvi] Per questo rigoroso indirizzo cfr. Cons. Stato sez. VII, 4 aprile 2024, n. 3079; Cons. Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2023, n. 8928.

[xxvii] Su queste implicazioni si rinvia ad A. Cassatella, L’eccesso di potere giurisdizionale e la sua rilevanza nel sistema di giustizia amministrativa, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 2018, 635 ss.

[xxviii] Cfr. M. Luciani, Ogni cosa al suo posto. Restaurare l’ordine costituzionale dei poteri, Milano, 2023, 125.

[xxix] Per critiche di segno analogo, attinenti alla mancata individuazione del diritto transitorio, cfr. già R. Caponi, op. cit., 459.

Recensione di Gaetano De Amicis a Whistleblowing. Commento sistematico alla disciplina del d.lgs. n. 24/2023. Ambiti applicativi, governance, strumenti di segnalazione e protezione, Lefebvre Giuffrè, 2025, pp. 650, a cura di Raffaele Cantone – Nicoletta Parisi – Domenico Tambasco.

1. La recente pubblicazione del Commento sistematico alla disciplina del cd. “whistleblowing”, a cura di Raffaele Cantone, Nicoletta Parisi e Domenico Tambasco, viene a colmare una risalente lacuna nel panorama dell’editoria giuridica italiana.

A distanza di quasi due anni dall’entrata in vigore della disciplina introdotta dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali) giunge infatti l’opera collettanea qui recensita, che per la prima volta sviluppa un’analisi completa, a carattere sistematico e multidisciplinare del fenomeno, le cui forme e modalità di recepimento nel nostro sistema vengono esplorate funditus, offrendo uno strumento di approfondimento teorico-pratico di grande chiarezza e agevole consultazione.

Nel Commentario sono raccolti, all’interno di una architettura tematica sapientemente delineata dai Curatori, i molteplici contributi, fra loro efficacemente articolati e coordinati, di esperti (professori universitari, magistrati, avvocati e alti funzionari) particolarmente qualificati nei diversi settori regolati dalla nuova disciplina, ponendo costantemente a raffronto le specificità della normativa europea e le forme della sua attuazione nel nostro ordinamento, senza rinunciare a metterne in luce le numerose criticità riguardo ai profili di non esatto recepimento delle norme “esterne”, alle possibili ipotesi di regressione rispetto al regime giuridico interno precedente al recepimento e a tutte quelle situazioni che potrebbero compromettere il buon funzionamento dell’istituto.

L’opera, ricca di richiami giurisprudenziali e dottrinali, approfondita con riguardo ad ogni nodo problematico e densa di riflessioni critiche e indicazioni operative, si pone come punto di riferimento non solo nella evoluzione del dibattito dottrinale sulla messa a fuoco di questioni nuove e particolarmente complesse per la combinazione dei diversi profili nazionali, eurounitari e internazionali che vengono in giuoco, ma anche per i pratici del diritto che saranno chiamati ad applicare la nuova normativa e a sciogliere i numerosi dubbi interpretativi e le difficoltà di inquadramento teorico e pratico che essa pone, specie per quel che attiene alla individuazione della efficacia e degli ambiti di applicazione dei nuovi strumenti di segnalazione e protezione.

All’interno di un quadro armonico di collegamenti e richiami, la polifonia dei saggi consente, infatti, di avvicinarsi alla complessa materia individuandone con sicuro affidamento la ratio ispiratrice che ne è alla base, i contenuti, spesso problematici, le finalità e, soprattutto, le interrelazioni rispetto a discipline ed aree operative contigue, offrendo interessanti analisi ricostruttive e motivate opzioni esegetiche.

2. Il Commentario è articolato in quattro parti ed affronta in modo completo e dettagliato i diversi profili normativi, operativi e sanzionatori della complessa materia di recente normata dal legislatore in conformità alle indicazioni provenienti dalla sede eurounitaria, esaminando le implicazioni sottese ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, sia di elaborazione sovranazionale che interna.

Nella prima parte del commentario si esamina l’ambito di applicazione del decreto sotto il profilo oggettivo, distinguendo il settore pubblico e quello privato, per poi approfondire le varie categorie di soggetti tutelati, tra cui dipendenti pubblici, lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti, fornitori e altre figure coinvolte nel processo di segnalazione, sia nel comparto pubblico che in quello privato.

Nella seconda parte vengono analizzati i diversi canali di segnalazione, interni ed esterni, la loro gestione, la divulgazione pubblica, i canali europei di segnalazione e la denuncia alle autorità competenti (Autorità giudiziaria ordinaria e Procura della Corte dei Conti) come una delle modalità di comunicazione delle informazioni. Particolare attenzione viene dedicata al ruolo dell’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), organismo chiave, anche per le sue caratteristiche di indipedenza e autonomia, nella gestione delle segnalazioni esterne e nella tutela della riservatezza del segnalante, ponendone in evidenza le recenti linee guida sui canali interni di segnalazione e in materia di protezione del whistleblower.

Nella terza parte vengono esaminati i profili della governance interna all’ente pubblico e degli obblighi di compliance per enti pubblici e privati (con riferimento ai modelli organizzativi, al codice etico e alla procedura per le segnalazioni interne), attribuendo particolare risalto al funzionamento dei canali di segnalazione, al ruolo degli organi di controllo ed alla cooperazione tra autorità amministrative e giudiziarie.

Nella quarta ed ultima parte, infine, viene esplorato lo statuto di protezione del segnalante, con particolare riferimento al divieto di misure ritorsive e alle correlate misure di protezione, alle limitazioni di responsabilità, al regime sanzionatorio contemplato per le condotte illecite volte ad ostacolare le segnalazioni, nonché all’analisi delle cause di esclusione della protezione del whistleblower.

Il testo normativo è stato capillarmente inquadrato sotto la lente di una serrata ed argomentata analisi critica, la cui esposizione è opportunamente corredata da un costante, quanto puntuale, raffronto con le pertinenti disposizioni di riferimento della Direttiva 2019/1937, senza rinunciare alla prospettazione di motivate opzioni esegetiche o di eventuali modifiche del testo normativo alla luce delle numerose difficoltà applicative rilevate fra le pieghe dell’impianto normativo.

La rilevanza delle riflessioni svolte dagli Autori in ordine alle diverse sfaccettature di un assetto regolativo dagli effetti potenzialmente dirompenti rispetto alle resistenze sotterranee e alle invisibili incrostazioni che, nelle pubbliche amministrazioni o negli enti privati interessati, minano il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, correttezza e trasparenza di gestione, emerge già solo dal fatto che il legislatore non ha ritenuto di circoscrivere la facoltà di segnalazione alle sole violazioni del diritto dell’Unione in determinati settori, contemplando invece la possibilità di estendere la segnalazione anche alle violazioni del diritto nazionale.

La Direttiva europea, infatti, oltre a prevedere l’estensione del potere di effettuare segnalazioni a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti (art. 4), ha delineato (art. 2) un’oggettiva estensione del whistleblowing alle questioni concernenti la violazioni del diritto dell’Unione relativamente a determinati settori, espressamente stabilendo che ciò non pregiudica il potere degli Stati membri di ampliare la protezione prevista dal diritto nazionale relativamente a settori o atti da essa non contemplati.

La recente disciplina è stata dal legislatore concepita quale utile strumento di prevenzione della formazione di accordi corruttivi tra il settore pubblico e quello privato, inserendosi in un quadro normativo già sensibilmente innovato dall’entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, primo intervento legislativo organicamente orientato verso la creazione di un sistema integrato di strumenti, sia repressivi che preventivi, idonei a rimuovere le condizioni genetiche del complesso fenomeno della corruzione, creando moduli organizzativi in grado non solo di scoraggiare la stipula di intese corruttive e tutelare, al contempo, coloro che si impegnino a denunciare o segnalare episodi lato sensu corruttivi, ma anche di consentire l’emersione di tali comportamenti.

Fra le tante misure innovative introdotte dal legislatore basti solo richiamare, al riguardo, il divieto di pantouflage, precedentemente previsto dal disposto di cui all’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165 del 2001, al fine di prevenire e contenere il rischio di situazioni di conflitto di interesse collegate sia all’assunzione di cariche da parte di ex dipendenti pubblici, sia allo svolgimento di determinate attività lavorative presso l’ente privato, nel successivo triennio dalla cessazione del rapporto di lavoro tra i primi e la pubblica amministrazione.

Entro tale prospettiva diacronica, il nuovo strumento del c.d. whistleblowing, di derivazione prettamente eurounitaria, mira ad introdurre più adeguate ed effettive forme di protezione in favore di chi segnala fatti pregiudizievoli di cui sia venuto a conoscenza in ambito lavorativo: un istituto la cui introduzione è ritenuta utile nella prevenzione sia della corruzione e della mala gestio nel settore pubblico, sia della patologia delle cointeressenze emergenti nei rapporti tra il settore privato e quello pubblico. Le informazioni fornite dal segnalante, infatti, possono contribuire alla genesi di un’indagine penale, dando luogo all’accertamento e al perseguimento di fatti corruttivi o para-corruttivi, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni pubbliche.

Si instilla, in tal modo, un elemento di incertezza nel quadro delle relazioni fra i soggetti contraenti, poiché essi sono consapevoli di poter essere segnalati o denunciati all’autorità competente da soggetti in un primo momento “non individuati”. Il disvelamento di informazioni rilevanti avviene in tal caso da parte di un insider, che porta alla luce notizie altrimenti di difficile emersione.

Entro tale prospettiva, è evidente che una nuova possibilità di tutela della necessaria trasparenza nella gestione della cosa pubblica si affianca all’ulteriore strumento già previsto dal legislatore nell’art. 323-ter c.p., ossia alla causa speciale di non punibilità sopravvenuta, che rompe il vincolo di solidarietà e di omertà tra il corrotto e il corruttore, qualora una parte del pactum sceleris decida di denunciare la controparte.

Vi è, dunque, uno stretto legame fra l’illegalità nell’azione delle organizzazioni complesse, la prevenzione della corruzione e la nuova disciplina delle segnalazioni: un legame che può essere efficacemente compreso ed approfondito proprio alla luce della nuova disciplina del c.d. whistleblowing (su tali aspetti v., di recente, l’ampia analisi ricostruttiva di M. Poggi D’Angelo, La nuova disciplina del whistleblowing come strumento di prevenzione della corruzione, in Cass. pen., 2025, p.1754 ss.).

3. Come è noto, suole definirsi con il termine “whistleblower” “colui che soffia il fischietto”, ossia una persona che segnala violazioni di normative nazionali o europee che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della P.A. o di un ente privato, di cui sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La genesi dell’istituto vien fatta risalire, storicamente, alla prima affermazione di un meccanismo di incentivo per i “denuncianti” negli Stati Uniti d’America, all’epoca del “False Claims Act” emanato dal Presidente Abraham Lincoln nel 1863, che prevedeva una ricompensa per coloro che denunciavano frodi ai danni del governo federale.

La legge venne in seguito modificata dall’introduzione della legge federale “Whistleblower Protection Act” del 1989, che proteggeva da ritorsioni i dipendenti pubblici federali che lavoravano per il governo e segnalavano l’eventuale esistenza di un’attività in violazione della legge, delle norme o dei regolamenti, o comunque una cattiva gestione, un grave spreco di fondi, un abuso di autorità o un pericolo sostanziale e specifico per la salute e la sicurezza pubblica.

Nel 2002 il Sarbanes Oxley Act (SOX) estese la protezione alle segnalazioni fatte dai dipendenti delle società quotate in borsa, mentre nel 2010 il Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act introdusse un meccanismo di garanzia per gli informatori che presentavano denunce anonime e riservate, con la possibilità, per i segnalanti che riuscivano a far concludere positivamente un procedimento con sanzioni pecuniarie superiori alla quota di un milione di dollari, di ottenere una ricompensa obbligatoria compresa tra il 10% e il 30% dei proventi raccolti.

Nel panorama europeo va menzionata la Convenzione civile sulla corruzione del Consiglio d’Europa, firmata a Strasburgo nel 1999, che impone, con la previsione dell’art. 9, l’introduzione da parte di ciascuno Stato membro di un’adeguata tutela in favore dei dipendenti che denuncino in buona fede alle autorità competenti fatti di corruzione di cui abbiano giusti motivi di sospetto.

Un modello normativo, questo, seguito ed ulteriormente ampliato dalla Convenzione ONU contro la corruzione firmata a Merida nel 2003, che nella disposizione pattizia prevista dall’art. 33 sollecita gli Stati parte a predisporre un sistema di protezione delle persone che comunicano informazioni, enucleando in tal modo una raccomandazione onnicomprensiva, potenzialmente applicabile anche al di fuori del contesto lavorativo.

Nel sistema eurounitario, in particolare, per regolamentare il fenomeno è stata adottata la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, emanata con l’obiettivo di rafforzare l’applicazione del diritto e delle politiche dell’Unione in specifici settori, stabilendo norme minime comuni volte a garantire un elevato livello di protezione in favore delle persone che, avendo acquisito informazioni, segnalano, nel settore privato o pubblico, violazioni del diritto dell’Unione in un contesto lavorativo.

4. Nell’ordinamento italiano la prima, embrionale, forma di regolamentazione dell’istituto si è avuta con la c.d. legge anticorruzione del 6 novembre 2012, n. 190, che ha introdotto la disposizione di cui all’art. 54-bis nel Testo unico sul pubblico impiego (d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165), prevedendo forme di tutela valide soltanto per «il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro».

Al riguardo era stata prevista la tutela della identità del denunciante, che, fatta salva la necessità di garantire l’esercizio dell’altrui diritto di difesa in ambito disciplinare, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia». Una forma di protezione, questa, operante esclusivamente «fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.».

In seguito, con il d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (recante Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, l’ANAC è stata individuata quale soggetto destinatario delle segnalazioni.

Le linee portanti di tale iniziale disciplina di tutela sono state poi estese al settore privato – sia pure parzialmente – dalla l. 30 novembre 2017, n. 179, recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

Con riguardo al settore pubblico, in particolare, la richiamata disposizione di cui all’art. 54-bis è stata modificata, da un lato rafforzando la tutela della condotta di rivelazione attraverso una serie di sanzioni amministrative irrogabili dall’ANAC, dall’altro lato ampliandone l’ambito di operatività al personale degli enti pubblici economici, di quelli di diritto privato sotto controllo pubblico, delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, valorizzando il riferimento alle denunce sporte «nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione».

Nel settore privato, con la modifica dell’art. 6 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (ad opera dell’art. 2 l. n. 179 del 2017) la tutela, concernente le condotte illecite rilevanti ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa da reato ai sensi degli artt. 24 ss. del citato d.lgs., ovvero le violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, è stata assicurata solo in via mediata e con esclusivo riguardo agli enti dotati di modelli organizzativi, imponendosi l’istituzione di canali di segnalazione interna e forme di protezione e non discriminazione dei dipendenti segnalanti.

La possibilità di tutela è stata successivamente assicurata anche in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che denunciano molestie, anche di carattere sessuale, dall’art. 1, comma 218, della l. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), che ha introdotto un nuovo comma 3-bis nell’art. 26 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198).

Con l’art. 3 della l. n. 179 del 2017 si è inoltre previsto che, nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'art. 54-bis d.lgs. n.165 del 2001 e all'art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001, «il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile».

Una nuova causa di giustificazione, dunque, la cui rilevanza è stata tuttavia esclusa con riguardo a chi sia «venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata», prevedendo al contempo (art. 3, comma 2, l. n. 179 del 2017) la permanenza della responsabilità per violazione del segreto aziendale, professionale o d'ufficio nell’ipotesi di «rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine».

5. Nelle limitate occasioni in cui la Corte di cassazione ha avuto modo di pronunciarsi riguardo alla utilizzabilità processuale delle segnalazioni, si è precisato che, ai fini della valutazione dei gravi indizi di reato nella autorizzazione delle intercettazioni, la segnalazione proveniente dal "whistleblower" è utilizzabile in quanto l'identità del denunciate è nota, pur essendo coperta da riserbo al fine di tutelare il pubblico dipendente che segnali condotte illecite, sicché non si incorre nel divieto di utilizzazione delle fonti anonime previsto dall'art. 333, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 9041 del 31/01/2018, Gagliardi, Rv. 272387).

In tema di misure cautelari personali, inoltre, la Corte di legittimità ha precisato che la segnalazione proveniente dal "whistleblower" non costituisce un mero spunto investigativo, ma ha natura di dichiarazione accusatoria proveniente da un soggetto la cui identità, pur essendo riservata, è nota; il contenuto di detta dichiarazione, pertanto, può integrare i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione della misura, unitamente agli ulteriori riscontri acquisiti (Sez. 6, n. 9047 del 31/01/2018, C., Rv. 272484).

In altra decisione la Corte, negando l’operatività della scriminante dell’adempimento del dovere invocata dal ricorrente per il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico, ha affermato che la ratio della previsione era, da un lato, quella di delineare un particolare status giuslavoristico in favore del segnalatore d’illeciti, d’altro lato, di favorirne l’emersione dall’interno delle organizzazioni pubbliche, così promuovendosi forme più incisive di contrasto alla corruzione, ma al contempo radicalmente escludendosi che essa potesse fondare «alcun obbligo di attiva acquisizione di informazioni, autorizzando improprie attività investigative, in violazione dei limiti posti dalla legge (Sez. 5, n. 35792 del 21/05/2018).

6. La novella legislativa del 2023 raduna all’interno di un unico testo normativo la disciplina relativa alla tutela della persona segnalante, abrogando le disposizioni vigenti sia nel settore pubblico che in quello privato, e richiedendo, al contempo, sia alle pubbliche amministrazioni che alle società private (che hanno impiegato nell’ultimo anno almeno 50 lavoratori subordinati ovvero hanno adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo, anche se non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori nell’ultimo anno), la predisposizione di un sistema di ricevimento e gestione delle segnalazioni relativo alle violazioni del diritto interno e di quello eurounitario.

Un ambito di applicazione oggettivo, dunque, dalla portata assai più ampia rispetto al passato, prevedendosi la possibilità di segnalare condotte, atti od omissioni consistenti in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti; illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali (indicati nell’allegato al d.lgs. n. 24 del 2023 (relativi a settori di centrale rilevanza come gli appalti pubblici, i servizi, i prodotti e mercati finanziari, la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la sicurezza e conformità dei prodotti, la sicurezza dei trasporti, la tutela dell’ambiente ecc.).