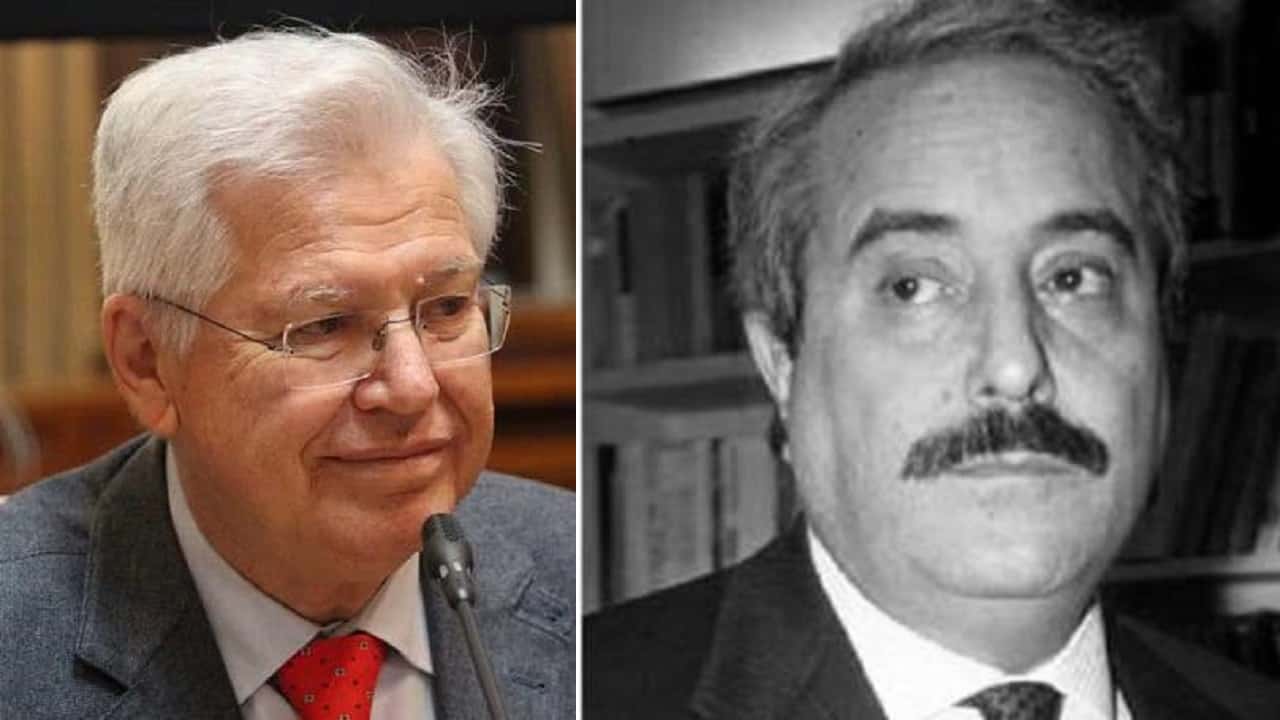

Oggi è un giorno assai brutto, per me. Avrei dovuto, e voluto, scrivere un ricordo di Mario Almerighi, che il 24 marzo è morto. Stamattina, 23 marzo, mi ha colpito duramente, lasciandomi stordito, la notizia che Stefano Racheli è morto (espressione cruda, ma schietta, che preferisco all’assai più diffusa frase “è tornato alla casa del Padre”, che mi pare appartenere alla serie del politicamente corretto). Due amici molto cari, accomunati in un ricordo doloroso.

Non vedevo Stefano da parecchio, ma la nostra amicizia ha attraversato questo lungo periodo con serena tranquillità. Troppo intenso il “comune sentire” che avevamo scoperto, poco a poco, nei nostri quattro anni in comune al Consiglio (1986-1990). Venivamo da esperienze diverse, di vita e di professione; anche le nostre “matrici” (molto più bello di “correnti”) erano diverse, io unicostino, Stefano di MI, e all’epoca queste due “magliette” (lessico CSM) proprio non si amavano. Io però avevo avuto, prima dell’insediamento, un prezioso suggerimento da Mario Almerighi, altro amico carissimo, il quale alla luce della sua appartenenza correntizia , della sua esperienza consiliare di poco anteriore, e della ormai lunga permanenza negli uffici giudiziari della capitale, mi aveva schizzato rapidi ritratti di alcuni dei miei compagni nella prossima avventura consiliare. Quando si arrivò ai nomi, Mario, con il suo spiccato accento sardo, mi disse “di Racheli ti puoi fidare, anche se, naturalmente, sempre da MI proviene” (quasi letterale). Io credevo a Mario più che a me stesso , e quindi guardai da subito Stefano con un occhio “diverso”; non so se qualcuno parlò di me a Stefano, ma mi ricordo benissimo che da molto presto ci accorgemmo di una nostra speciale affinità di fondo, del nostro stare dalla stessa parte , nelle lunghe ore passate insieme nella sezione disciplinare, molto più spesso di quanto si sarebbe potuto pensare, sulla base delle ottiche maggioritarie. Piano piano scoprii di Stefano alcune caratteristiche ancora più in sintonia con le mie. Il massimo di accordo, lo capii subito, ci fu quando scoprii la sua passione per la filosofia che mi fece ritornare ai tempi della licenza di maturità, al liceo Doria di Genova, quando il commissario della materia (allora rigorosamente esterno), mi stampò un bellissimo dieci in filosofia, accompagnando quel meraviglioso voto con alcune osservazioni da far arrossire. Forse, però, guardai a Stefano con più ammirazione quando cominciarono ad uscire, sempre in camera di consiglio disciplinare, le sue vignette ironicamente esplicative, significative come quelle dei più famosi disegnatori dell’epoca; invidiavo con tutta la possibile amicizia la sua abilità illustrativa, il suo saper cogliere il nocciolo (quasi) di ogni situazione, la sua capacità di trovarsi subito un segno distintivo, quasi una firma. Le vignette su Falcone, rappresentato sempre e soltanto con il possente artiglio terminale della zampa di un rapace, molto spesso rampante, ma, dopo l’amarissima conclusione del “caso Falcone”, penzolante a testa in giù, appeso alla cintola di un personaggio che tutti potevano individuare in altro consigliere palermitano. Le camere di consiglio, come ho assai presto compreso con l’esercizio professionale, sono luoghi ed occasioni che io avvicinerei ai confessionali delle grandi chiese. Mentre stavamo, ognuno con il suo personale verdetto già solidamente sviluppato, vedevi Stefano che succhiava una matita, si torceva qualche baffo e, dopo un breve intervallo, scodellava la sua vignetta-sentenza, con annessa motivazione grafica. Non credo di rivelare segreti della camera di consiglio se confesso che, dopo le prime accanite “scagnarate”, Stefano, Fernanda Contri ed io facevamo quasi sempre gruppo, in una staffetta ormai quasi automatica, con la quale cercavamo di convincere gli altri della sezione, portandoli verso le nostre conclusioni. Mano a mano, inoltre scoprivo altre consonanze con Stefano: una delle principali fu la contrarietà quasi fisica al fenomeno, che presto chiamammo, o indicammo col nome di “cappucci”. L’atteggiamento verso i magistrati massoni fu sempre di assoluta negatività: cappuccio e toga, secondo noi, erano totalmente incompatibili, come il diavolo e l’acqua santa- non ricordo chi di noi per primo utilizzò quella espressione. Però, in questa conclusione, che era diventata una costante, non trovavamo concordi altri consiglieri, i quali invece volevano approfondire, distinguere, trovare strade per ammorbidire le nostre conclusioni, secondo alcuni addirittura frutto di fanatismo. Tra i più chiaramente convinti della possibilità di convivenza tra giuramento di fedeltà alla Costituzione e giuramenti massonici, trovammo, fin da subito, l’allora presidente dalla Repubblica, Cossiga , che proprio su quelle vicende cominciò ad usare il piccone, attrezzo distintivo della conclusione di quella presidenza. Con Stefano ( e, a dire il vero, quasi sempre anche Fernanda) trovai con grande velocità una consonanza totale, segno della coerenza morale di quel mio amico. Diventammo amici nel profondo, e diventammo ancora più amici con lo sviluppo, e la conclusione, di quello che nacque come caso Palermo, e diventò rapidamente IL “caso Falcone”. Le vicende specifiche, lo srotolarsi di una oscena ragnatela tessuta nell’ombra, finalizzata ad impedire che Falcone diventasse il direttore dell’Ufficio Istruzione del tribunale di Palermo, sono troppo note perché io mi ci soffermi, ripercorrendo antiche “vie crucis” che a me portarono l’ultimo frutto avvelenato, la telefonata a Giovanni per annunciargli l’esito finale.

Dopo il “sacco” di Palermo, con il quale il Consiglio Superiore distrusse anni ed anni di indagini, di intuizioni convalidate dalla realtà, di nuove “invenzioni organizzative”, e affidò le indagini sul fenomeno mafioso ad un onesto magistrato, tale Meli, che di mafia non capiva nulla, o quasi, dopo questo durissimo scontro, le ceneri e i lapilli uscirono dal palazzo dei Marescialli, e si sparsero nel corpo delle istituzioni e dell’intero Paese. Nacquero, così, due “ nuove mini correnti” coagulate intorno a chi, dentro a fuori il CSM, si era speso per affidare il contrasto alla mafia a quei magistrati che più la conoscevano, per averla incontrata, iniziando ad invertire la prassi precedente, con la sua sfilza lunghissima di assoluzioni. Tra noi il “capitano coraggioso” fu senza dubbio Mario Almerighi, levatrice del “Movimento per la giustizia”, uscito in assoluto contrasto con Unicost; dalla parte opposta, Stefano Racheli diede vita ad altra scissione, che portò ad una “Proposta 88”, in antagonismo convinto con MI. Ovviamente queste vicende consolidarono ancora di più, se possibile, l’amicizia tra me e Stefano, che cominciò perfino a lasciar intravedere un piccolo spaccato della sue vita privata, familiare, superando una testarda ritrosia. Amicizia che contagiò anche le nostre mogli, la mia Giuliana e la sua Luisa, che, nei giardini del Quirinale, in una delle Feste della Repubblica cui l’intero Consiglio era invitato, le scoprimmo che discutevano delle iniziative dei rispettivi mariti.

Finì la consiliatura con una cerimonia nella sede del Consiglio, non nelle sale del Quirinale, caso unico nella storia, (perché il Presidente, sardo, non aveva nè dimenticato, e men che meno perdonato, la nostra posizione sulla massoneria).

Terminata l’esperienza consiliare, con lo strascico doloroso della mancata elezione di Falcone, si separarono le strade mie e racheliane. Ci vedemmo ancora, di quando in quando, ma non si separarono i nostri percorsi umani: quando capitava, specie con altre persone, di ricordare il passato, sempre restava ben solida la collocazione della nostra amicizia.

Pensare che non rivedrò la folta chioma di Stefano, ampiamente imbiancata- in armonia con i baffi – mi sembra impossibile.

Continuerò, comunque, ad andare avanti, portando testimonianza ai giovani, con e senza toga, anche in nome di Stefano. Se lo merita.