Quando la magistratura temeva mafia e politica

di Andrea Apollonio

In aereo, tornando dal 34° congresso dell'Associazione nazionale magistrati tenutosi a Genova, riflettevo sull'importanza di ritrovarsi, tutti, in una "casa comune": di guardarsi in faccia almeno una volta l'anno, di individuare assieme i problemi e gli obiettivi, di provare ad uscire dal pantano della crisi di legittimazione; ma anche sulla necessità di riaffermare i principi faticosamente conquistati. E quest'anno, giunti al termine di una pessima annata, nella relazione del Presidente si mostrava ancor più necessario e doveroso ricordare la conquista costituzionale dell'indipendenza (e, per questa via: della terzietà e dell'imparzialità) della magistratura, sia giudicante che requirente. Una conquista che, storicamente, è condensata nel dettato costituzionale sebbene elaborata quarant'anni prima, nell'atto fondativo dell'ANM del 13 giugno 1909. Poi c'è stato il fascismo e lo scioglimento coatto dell'Associazione, ma il germe dell'indipendenza era stato già inoculato: proprio su questa rivista, tempo fa, ricordavamo l'esempio straordinario di Mauro Del Giudice, il magistrato istruttore dell'inchiesta sull'omicidio di Matteotti, che ha difeso con intransigenza l'imparzialità di giudizio, nonostante tutte le indebite pressioni del governo fascista https://www.giustiziainsieme.it/it/il-magistrato/579-il-delitto-matteotti-e-quel-giudice-che-voleva-essere-indipendente-nel-1924.

Va ricordato perché prima di quella fatidica data di primo Novecento la consapevolezza della funzione giudiziaria era declinata in maniera molto diversa. Può apparire strano a noi che oggi ricordiamo le "28 rose spezzate": Falcone, Borsellino, e tutti i colleghi caduti nell'adempimento del dovere, sempre rifiutandosi di arretrare davanti ad altre forme di potere: ma c'è stato un tempo in cui la magistratura temeva la mafia e la politica, un tempo in cui la giustizia era in parte amministrata servendo l'una e l'altra, anche perché l'una (la mafia) non si distingueva dall'altra (la politica). Ed è singolare che a ricordarcelo interviene oggi il più importante storico delle mafie, Enzo Ciconte, che con il suo "Chi ha ucciso Emanuele Notarbartolo" (Salerno editore) non solo rivanga l'origine del fenomeno mafioso ma ci racconta una storia che è e deve essere raccontata ai magistrati di oggi, in specie ai più giovani.

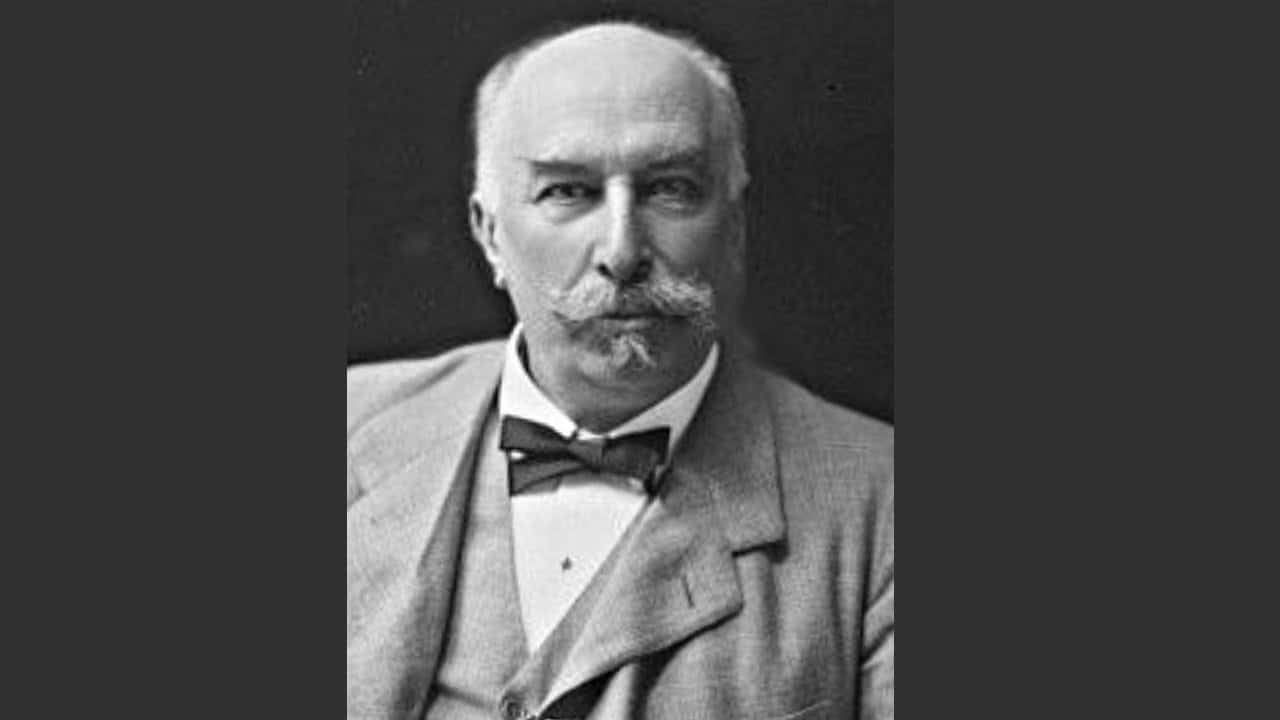

La vicenda è nota ai più: Emanuele Notarbartolo, rispettato esponente della Destra storica nonché direttore del Banco di Sicilia, nel febbraio 1893 viene ucciso su un treno con venti colpi di pugnale, a poca distanza da Palermo. Gravano pesanti sospetti su Raffaele Palizzolo: parlamentare vicino a Francesco Crispi e noto capomafia locale, contro la cui rete familistica e clientelare l'intransigente Notarbartolo si era scagliato più volte. Il suo, fin da subito appare il primo delitto politico-mafioso della storia nazionale.

Meno noto, invece, l'aspetto giudiziario, raccontato da Ciconte tramite un'accurata ricostruzione documentale ed archivistica: le indagini partono in ritardo, vengono condotte malamente dalla magistratura inquirente palermitana, con voluta superficialità intessuta da clamorosi depistaggi. "Tante opzioni, tante piste false e tanta perdita di tempo; più i giorni passavano, più sfumava la possibilità di individuare con certezza responsabili e mandanti anche perché magistrati, poliziotti e carabinieri, non tutti ma molti di loro, erano o inadeguati o guardinghi o complici oppure in forti relazioni con Palizzolo. I casi sono davvero tanti e delineano un quadro fosco entro il quale si muovono personaggi politici ambigui che a volte fanno due parti in commedia", scrive Enzo Ciconte - ma, a ben vedere, potrebbe essere la cronaca dei depistaggi seguiti all'eccidio di Paolo Borsellino e della sua scorta, perché la storia della mafia in Sicilia conosce cicli pressoché identici.

Ma torniamo a Notarbartolo. Ancor più disastroso il processo che segue, rimpallato da un tribunale all'altro per una presunta "legittima suspicione": prima sarà Milano, poi Bologna, infine Firenze. Raffaele Palizzolo, alla sbarra, è consapevole di avere valide protezioni politiche, dunque ottimi intercessori presso i giudici. Così, la sentenza di condanna a 30 anni faticosamente pronunciata a Bologna nel 1902 viene annullata l'anno dopo dalla Corte di Cassazione per un inspiegabile vizio di forma relativo, soltanto, ad una delle numerose testimonianze accusatorie; vizio che travolge l'intero dibattimento: "apertamente si vede che il giuramento è di essenza per la validità della testimonianza, e che la disposizione imperativa della legge è di ordine pubblico, talché la inosservanza del precetto induce nullità che colpisce il dibattimento, ed è assoluta, per cui non è sanabile coll’acquiescenza e neppure coll’esplicito consenso delle parti. Ora è indubitabile che in ordine ad un testimone l’accennata nullità venne commessa alla corte di assise di Bologna" affermano i giudici a Roma, strappando un amaro sorriso all'odierno processualista. Palizzolo sarà quindi prosciolto da ogni accusa con grande sollievo della politica governativa, da più parti definita contigua e collusa con Palizzolo e la sua cosca mafiosa.

Una storia che, per quanto mi riguarda, stilla i suoi insegnamenti proprio nei giorni congressuali appena trascorsi; giorni in cui, per la verità, ho visto meno colleghi di quanto mi aspettassi. Forse proprio da questo dato si può trarre il messaggio più prezioso: e cioè che ritrovarsi tutti a ribadire strenuamente l'indipendenza da ogni altro potere ed a rendere omaggio alle "rose spezzate" (e quindi anche a quei colleghi caduti per mano della mafia siciliana che, come è stato storicamente accertato, l'inerzia della magistratura del primo novecento ha aiutato a sviluppare) non è - come molti pensano in maniera snobistica e autoreferenziale - un gioco di retorica o una sfilata di vuoti propositi. Perché c'è stato un tempo in cui la magistratura si mostrava timorosa, pavida quando non proprio servente di altri poteri: opachi, affaristici, criminali. Un tempo rispetto al quale la data del 13 giugno 1909 rappresenta uno spartiacque ideale, tra interpretazioni diverse e opposte della funzione giudiziaria.

Nella sua relazione, Luca Poniz ha testualmente tratteggiato la figura di "un magistrato consapevole della funzione servente del diritto, innamorato della Legge, e non del Potere". Ribadirlo, tutti assieme guardandoci in faccia, non è affatto retorico: perché non sempre è stato così, ieri, perché non sempre è così, oggi; perché, sopratutto, tanti colleghi hanno pagato con la vita l'attaccamento a quest'idea semplice e al tempo stesso rivoluzionaria.

E poi Aggiungi alla schermata principale.

E poi Aggiungi alla schermata principale.