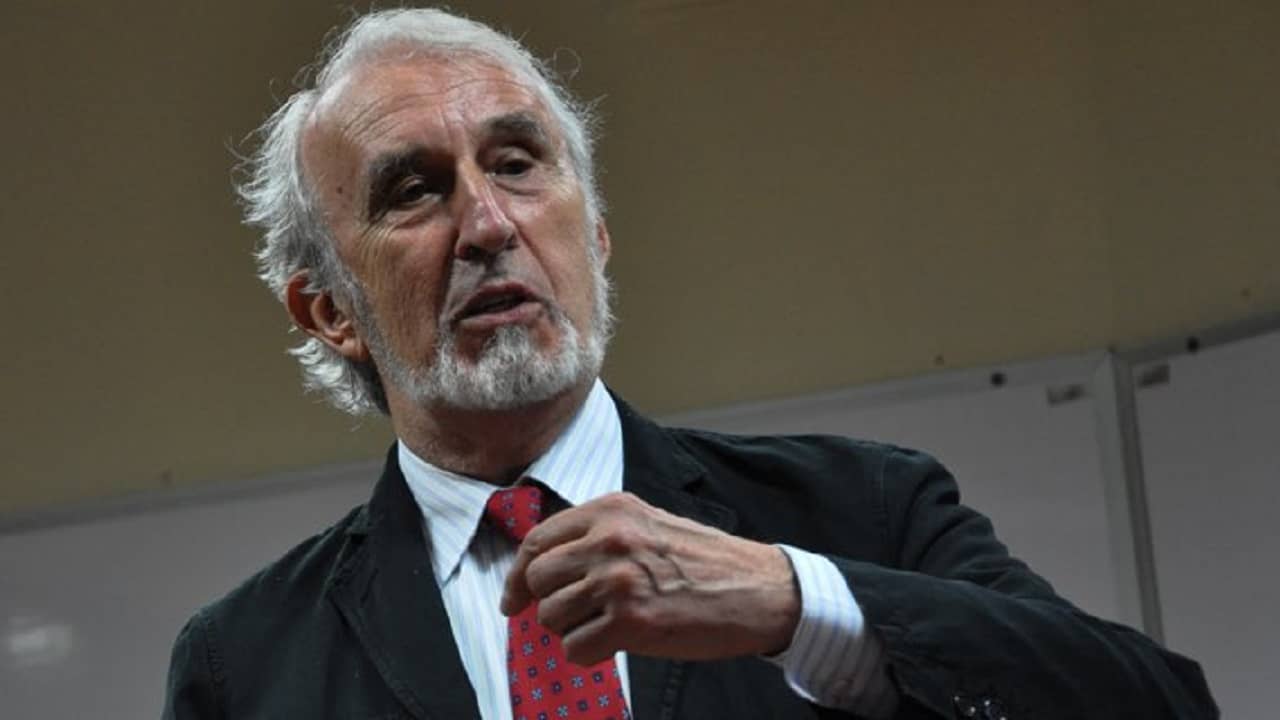

Michele Taruffo, Maestro

di Andrea Giussani

Nell’anno più funesto del secolo, lascia tutti più poveri e soli la scomparsa di Michele Taruffo: come l’umanità nella sua interezza è stata la stella polare della sua avventura intellettuale declinata come riflessione scientifica, così a chiunque era dato attingere facilmente alla sua capacità di esprimere con chiarezza concetti complessi.

Con una produzione scientifica che lo ha visto primeggiare per vastità della visione dalla metà degli anni ’60 (in cui apriva quel dibattito italiano sull’azione di classe che ancora informa le più recenti novità legislative) a tutt’oggi (con la pubblicazione anche quest’anno di una nuova opera, dedicata all’inesauribilità del desiderio di verità e giustizia che si concretizza nell’aspirazione a procedere “Verso la decisione giusta”), e con la diffusione internazionale di questa, assicurata dalla sua infaticabile versatilità, si è reso protagonista di un’esperienza di pensiero volutamente irradiatasi oltre i confini disciplinari, nazionali e generazionali: delle prigioni mentali demoliva le sbarre, per trasformarle in osservatori.

La sua naturale vocazione alla speculazione filosofica, quindi, lungi dall’inaridirsi nell’esplorazione di una materia tecnicamente connotata come il diritto processuale tradizionalmente insegnato, si arricchiva nella concretezza dell’inverarsi, illuminato dalle sue analisi, della giustizia nel giudizio.

Specialmente fortunato, dunque, è chi ha avuto in sorte il destino di poterne essere allievo, poiché la fisica vicinanza massimizzava l’effetto liberatorio del suo confronto proprio incanalandolo nel progetto collettivo: ogni significativa evoluzione del diritto positivo veniva da lui discussa anche attraverso la cura di lavori che soleva rivedere sino alle virgole con rapidità e precisione; ai volumi tempestivamente dedicati alle riforme legislative si accompagnavano le regolari riedizioni del Commentario al codice, da lui guidato insieme a Federico Carpi (nonché inizialmente a Vittorio Colesanti), nei quali ogni novità dottrinale o giurisprudenziale riceveva attenzione critica.

Coerentemente, però, la stessa sua scuola non conosceva rigidi confini: possono infatti ritenersene allievi non soltanto quanti, già suoi studenti a Pavia, hanno più intensamente convissuto con la sua eloquenza, poiché la sua generosità di sé ha reso l’esperienza del confronto personale con la sua brillantezza accessibile a chiunque se ne volesse avvalere.

Questo straordinario talento comunicativo, d’altronde, s’innestava in una passione per l’umanità che ne era l’occulta forza motrice: la sua scienza era battagliera, polemica e intransigente; proprio perché curioso di tutto, combatteva senza ipocrisie né timidezze sotto le insegne del vero, financo assumendo il rischio di inimicarsi quel potere politico da cui pretendeva soggezione alla primazia del bene comune.

Lungo sarebbe l’elenco delle conquiste raggiunte anche grazie al suo impegno (qualche esempio si può ritrovare nel rafforzamento del sistema delle preclusioni, degli oneri di contestazione, della scientificità dell’accertamento del fatto, dell’effettività dei provvedimenti istruttori e di condanna, delle azioni collettive), ma di tutte non mancava mai di rilevare lacune e imperfezioni con energia non inferiore a quella che destinava a temi, come quello della completezza della motivazione, oggetto invece di sviluppi in senso contrario alle implicazioni del suo pensiero.

Compete a chi rimane proseguirne l’impresa con più fatica, ma con non minore dedizione, poiché il suo esempio non permetterà mai più di prescinderne.