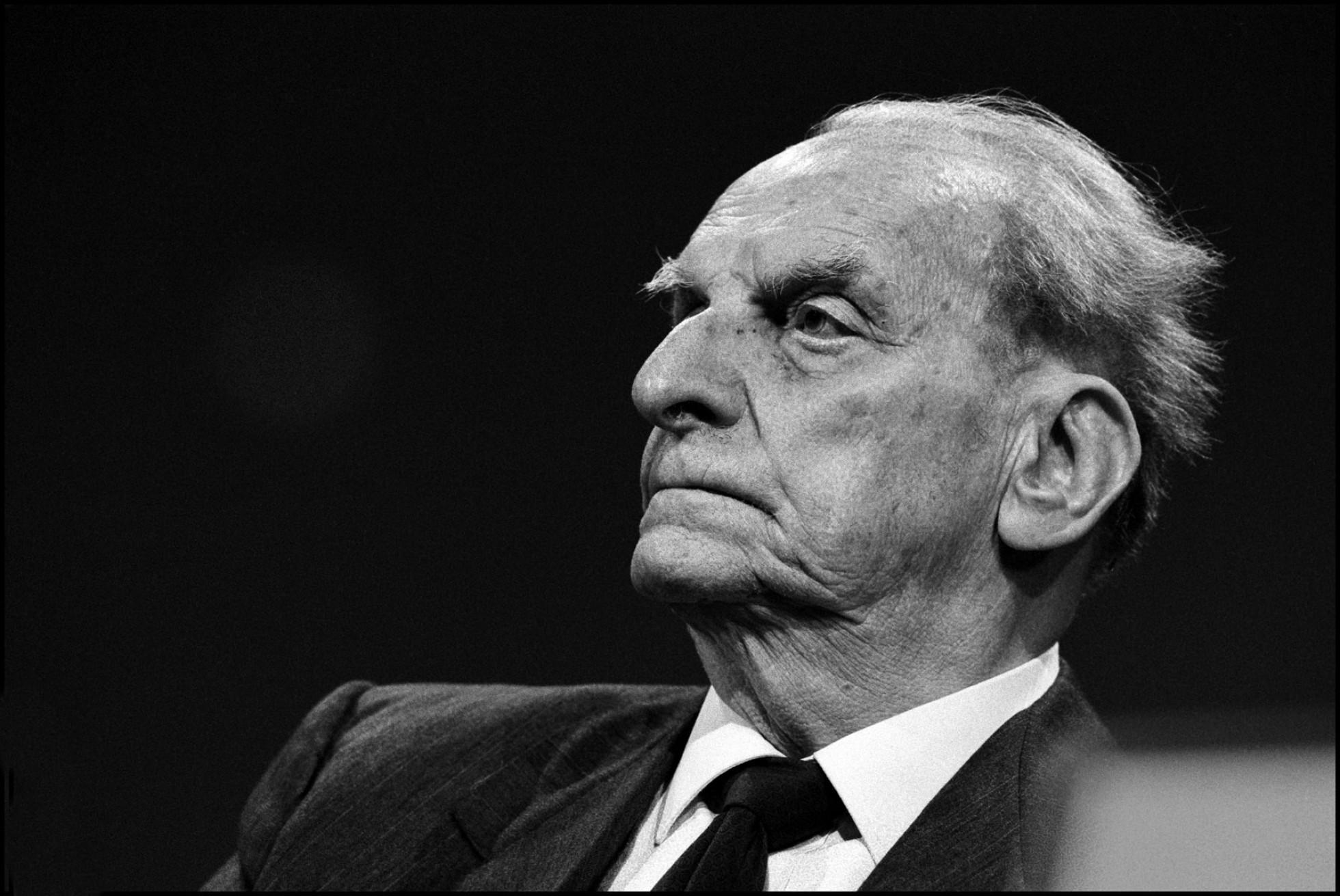

In occasione del ventennale della morte di Norberto Bobbio, ‘Giustizia Insieme’ offre ai suoi lettori il ricordo e l’analisi di una particolare esperienza di riflessione del filosofo torinese. Si tratta di una rievocazione che assume un suo specifico significato, non solo sul piano storico, ma anche sul terreno del riconoscimento della nobiltà di quanti, attraverso l’impegno culturale, testimoniano il valore civile e politico della libertà, del dialogo e dell’incontro con l’altro.

Lungo l’arco dei primi anni ’50 del secolo scorso – all’indomani delle prime esperienze dei governi democratico-cristiani e della riorganizzazione politico-culturale delle sinistre uscite sconfitte dalle elezioni del 1948 – Norberto Bobbio aveva avviato la pubblicazione di numerosi scritti sul tema dei rapporti tra politica e cultura e sul ruolo politico dell’intellettuale.

Lo sfondo su cui la riflessione di Bobbio veniva inserendo i propri contributi era quello che descriveva i termini delle prime contrapposizioni tra gli intellettuali di ispirazione marxista e la più articolata ‘costellazione’ della cultura laica non comunista.

La lucida intuizione dei rischi connessa all’approfondimento e alla radicalizzazione di quella frattura, può ragionevolmente indicarsi all’origine dell’impegno profuso da Bobbio nella pubblicazione di quegli scritti e, successivamente, nella relativa ricomposizione unitaria nel volume einaudiano ‘Politica e Cultura’ del 1955.

L’‘invito al colloquio" posto ad apertura della raccolta dei saggi evidenziava, proprio nello spazio di esordio del discorso bobbiano, il valore e il senso condiviso del ruolo dell’intellettuale (dell’uomo di cultura chiamato a rendere il proprio servizio per il vantaggio della ‘città’) nel contesto di quella radicale contrapposizione che veniva separando gli esponenti della cultura liberale dagli intellettuali marxisti: “Il compito degli uomini di cultura è più che mai oggi quello di seminare dei dubbi, non già di raccoglier certezze. Di certezze - rivestite dalla fastosità del mito o edificate con la pietra dura del dogma - sono piene, rigurgitanti, le cronache della pseudocultura degli improvvisatori, dei dilettanti, dei propagandisti interessati. Cultura significa misura, ponderatezza, circospezione: valutare tutti gli argomenti prima di pronunciarsi, controllare tutte le testimonianze prima di decidere, e non pronunciarsi e non decidere mai a guisa di oracolo dal quale dipenda, in modo irrevocabile, una scelta perentoria e definitiva. [...] Si dirà che l’uomo di cultura non può appartarsi, che anch’egli deve impegnarsi, cioè scegliere uno dei due lati dell’alternativa. Ma l’uomo di cultura ha il suo modo di non appartarsi: che è quello di riflettere di più di quello che si faccia di solito negli istituti ufficiali della cultura accademica sui problemi della vita collettiva […], e di discutere un po’ meno coi propri colleghi sul primato del pensiero e dell’essere. Ha il suo modo d’impegnarsi: quello di agire per la difesa delle condizioni stesse dei presupposti della cultura. Se vogliamo, ha anch’egli il suo modo di decidere, purché s’intenda bene che egli non può decidersi che per i diritti del dubbio contro le pretese del dogmatismo, per i doveri della critica contro le seduzioni della infatuazione, per lo sviluppo della ragione contro l’impero della cieca fede, per la veridicità della scienza contro gli inganni della propaganda. Non vi è nulla di più seducente, oggi, che il programma di una filosofia militante contro la filosofia degli ‘addottrinati’. Ma non si confonda la filosofia militante con una filosofia al servizio di un partito che ha le sue direttive, o di una chiesa che ha i suoi dogmi, o di uno stato che ha la sua politica. La filosofia militante che ho in mente è una filosofia in lotta contro gli attacchi, da qualsiasi parte provengano - tanto da quella dei tradizionalisti come da quella degli innovatori - alla libertà della ragione rischiaratrice. Non era forse una filosofia militante quella di colui che contro sette, chiese e stati del suo tempo proclamò come prima condizione di dignità dell’uomo il diritto alla libertas philosophandi, e combatté con incrollabile fermezza lo spirito superstizioso delle religioni ufficiali? Eppure, proprio Benedetto Spinoza, scrivendo a un amico durante l’infuriar di una guerra, disse parole che scandalizzerebbero oggi uno di quegli ostinati fautori dell’engagement: «Queste turbe non m’inducono né al riso né al pianto, ma piuttosto a filosofare e ad osservar meglio la natura umana... Lascio, dunque, che ognuno viva a suo talento e che chi vuol morire muoia in santa pace, purché a me sia dato di vivere per la verità» […]. Spinoza sapeva esattamente qual sorta d’impegno fosse quello che spettava al filosofo. Non già ch’egli non fosse impegnato: era impegnato per la verità.”[1]

La filosofia ‘rischiaratrice’, alla cui coltivazione Bobbio rivendicava l’austero compito dell’intellettuale, si inseriva - tra i sostenitori ‘liberali’ della cultura (civilisation) tradizionale contro la ‘barbarie’ comunista, e i fautori della ‘nuova’ civiltà destinata a soppiantare la cultura borghese antica e decadente - come un tentativo di demistificazione delle implicazioni ideologiche e propagandistiche delle due posizioni. Ammonendo, gli uni, a non disconoscere, nei programmi dei marxisti (frettolosamente accostati ai ‘barbari’ della tradizione altomedievale), la comune eredità del pensiero moderno (dalla rivoluzione scientifica all’illuminismo) nel suo impegno destinato a contrastare le contraddizioni dell’ingiustizia sociale; e invitando gli altri a riconoscere, nella conquista ‘moderna’ dei valori di ‘libertà’ (da quella religiosa, a quella politica, a quella intellettuale), l’acquisizione di un patrimonio dalle dimensioni ‘universali’, non liquidabile, riduttivamente, nei termini di un mero ‘strumento’ del dominio della classe borghese.[2]

Il tema della difesa della ‘libertà’ della cultura assume così la dimensione dello scenario entro cui diviene possibile il ‘dialogo’ tra le posizioni contrapposte, il ‘colloquio’ che prelude all’integrazione, piuttosto che al conflitto e alla reciproca distruzione.

Su questo terreno, la severità del giudizio bobbiano nei confronti delle clausure del mondo comunista appare inequivocabile. Muovendo dal tema relativo alla ‘libertà dell’arte’, nella prospettiva aperta dalla ‘politica culturale’ dei regimi comunisti dell’Europa orientale, scrive Bobbio: “La questione che divide liberali e comunisti riguardo ai rapporti tra arte e politica è, in ultima analisi, una questione di valore e non di fatto. Non si tratta di accertare se vi sia o non vi sia in certi paesi libertà dell’arte, se ve ne sia di più qui e di meno lì; si tratta di stabilire quale sia il valore della libertà dell’arte. La domanda ultima, dunque, a cui non si può non risalire, se si vuol comprendere le ragioni profonde del dissidio, non è la seguente: «l’arte è più libera nei paesi occidentali o in quelli orientali?»; ma quest’altra: «è bene o male che l’arte sia libera?». […] Ammettiamo dunque, sia pure per ipotesi, che l’arte sia un valore strumentale. Diventano lecite, allora, alcune domande che rovesciano completamente i termini della discussione: è vero o non è vero che l’arte può determinare correnti di gusto, tendenze psicologiche, orientamenti spirituali, insomma formare una opinione pubblica? È vero o non è vero che questa opinione pubblica può essere formata dall’arte o da alcune correnti artistiche in contrasto coi fini perseguiti dalla classe politica? Se si concedono queste due proposizioni, posto che si sia già dato per ammesso che tutto debba essere subordinato in quel particolare momento storico ai fini perseguiti dalla classe politica, che sono fini di trasformazione radicale della società per dare a tutti gli uomini il diritto di vivere, allora non si vede, proprio non si vede, perché l’arte non debba essere anch’essa controllata, o conformandola a quei fini o più semplicemente impedendole di nuocere. […] Solo mettendo l’accento sul valore della libertà, anziché su quello dell’arte, ci si può contrapporre efficacemente alla politica culturale. Si è in grado cioè di chiarire che la politica culturale viene respinta non perché riduce l’arte a valore strumentale, ma perché nega il valore della libertà, non perché i quadri sono brutti, ma perché gli artisti non sono liberi di dipingere né i quadri belli né quelli brutti. Per assurdo si dovrebbe ammettere che si stima di più un quadro brutto dipinto liberamente che uno bello dipinto per obbligo”.[3]

Contro la ‘politica culturale’, che asserve la cultura agli obiettivi del potere politico strumentalizzandone indirizzi e contenuti, Bobbio chiama gli intellettuali a rendersi protagonisti di una vera e propria ‘politica della cultura’, attraverso la difesa strenua della ‘verità’ (come rigoroso metodo di ricerca costantemente animato da spirito ‘critico’) e della ‘libertà’ [4], non come “libertà metafisica” o “ideale morale dell’umanità” o “spirito del mondo”, bensì, “da studioso di diritto”, come espressione delle “istituzioni giuridiche che caratterizzano lo stato liberale e al di fuori delle quali non c’è posto che per stati assoluti e totalitari”. Quelle istituzioni liberali appaiono, nella ricostruzione del filosofo torinese, come niente altro “che una tecnica della convivenza politica, adattabili a diverse ideologie; e possono essere sì perfezionate, ma è pericoloso distruggerle come se fossero indissolubilmente legate all’ideologia che ha maggiormente contribuito alla loro elaborazione”; istituzioni che appartengono “a quella cultura materiale la cui tecnica importa trasmettere da una civiltà all’altra, e la cui conservazione e trasmissione spetta in primo luogo agli uomini di cultura”.[5]

Cadeva incidentalmente, nei diversi passaggi del discorso bobbiano, condotta con spirito e tono severamente critici, l’analisi del rapporto fra la tradizione del liberalismo - per come venutasi configurando, tra giusnaturalismo e illuminismo, nei secoli tra il XVI e il XVIII - e la figura, imponente nel panorama della cultura nazionale del tempo, di Benedetto Croce. Su questo terreno, Bobbio misurava (nell’evidenziare la consuetudine crociana con scrittori e culture tutt’affatto diverse da quelle che avevano materialmente contribuito all’edificazione ‘concreta’ della storia delle libertà [6]) l’estraneità della nostra stessa tradizione culturale, rispetto ai valori del liberalismo classico; la distaccata insofferenza rispetto all’esperienza, umile e pragmatica, della costruzione paziente delle istituzioni positive attorno a quel nucleo di libertà ‘materiali’ che, solo, giustifica e garantisce lo spazio dell’umanità dell’uomo nel contesto dell’esperienza politica.[7]

Sulla base di queste premesse, Bobbio rende conto, nel riordinare i suoi scritti, delle asprezze dei dialoghi instaurati - sui temi della democrazia e della dittatura o sui diversi aspetti della nozione della libertà - con intellettuali di ispirazione comunista, come Bianchi Bandinelli o come Galvano della Volpe, e della polemica aperta con lo stesso Palmiro Togliatti [8]. E tuttavia, dialoghi destinati a concludersi con la convinta riaffermazione del ruolo essenziale dell’intellettuale nell’opera di ‘mediazione’ critica tra visioni del mondo in contrasto tra loro.[9]

Nel rendere ragione, sul piano metodologico, delle ‘nuove’ strade da raccomandare all’impegno degli intellettuali italiani, negli anni della ricostruzione politica e morale della giovane democrazia italiana – e, fra questi, in primo luogo, dei filosofi, “non solo per ragioni di mestiere, ma anche perché [la filosofia] è o pretende di essere lo specchio della cultura di un’epoca” [10] -, Bobbio si schiera in aperto contrasto con gli indirizzi delle diverse e varie filosofie dell’‘evasione’ o dell’‘elusione’ - come un certo esistenzialismo, come l’attualismo o lo spiritualismo [11] - e invita a recuperare il valore di quella filosofia ‘rischiaratrice’ che rende “la sua opera a combattere l’ignoranza e la schiavitù che ne deriva; di una filosofia, come ho detto altrove, militante”.[12]

Il senso della ‘militanza’ qui accolto da Bobbio rifugge da ogni riferimento alla dipendenza da un partito, da una setta o da una confessione, ed assume, al contrario, il valore dell’impegno intellettuale che, lungi dal “guardar le cose dall’alto di una saggezza ossificata”, assume consistenza nello studio di “problemi concreti e solo dopo aver condotto la sua ricerca minuta e metodica, prende posizione”; che significa “tender l’orecchio a tutte le voci che si levano nella società in cui viviamo e non a quelle così seducenti che provengono dalla nostra pigrizia o dalla nostra paura esaltate come virtù del distacco e dell’imperturbabilità; ascoltare i richiami dell’esperienza e non soltanto quelli che ci detta un esasperato amor di noi stessi, gabellato per illuminazione interiore. E solo dopo aver ascoltato e cercato di capire, assumere la propria parte di responsabilità”.[13]

La predilezione bobbiana per le inclinazioni della filosofia empirista appare qui intimamente legata, sul piano della riflessione politica, alla verifica del successo storico della democrazia anglosassone: “il paese in cui l’empirismo è considerato come filosofia nazionale, è anche quello dove il sentire democratico […] è in più larga misura sviluppato […]. Non vogliamo renderci conto che una delle ragioni del divorzio fra politica e cultura […] è questo pigro attaccamento al «nostro genio speculativo»? che a un rinnovamento della politica in senso democratico dovrebbe corrispondere un rinnovamento della cultura, e che come la democrazia è fondata sul principio del dialogo, del consenso e del progresso sociale, così una cultura adatta ad una società democratica dovrebbe essere non dogmatica ma critica, non chiusa ma aperta, non speculativa ma positiva?”.[14]

Non sfuggiva a Bobbio lo stretto e indissolubile rapporto che intercorre tra l’intellettuale e la società in cui è chiamato a vivere e prestare la propria opera; che gli intellettuali stessi costituiscono, in un certo senso, l’espressione della società cui appartengono. Con riguardo al nostro paese, quella premessa si traduceva nella necessità di tener conto dei diversi tipi di società che si erano andati parallelamente sviluppando in Italia nel corso del tempo: “una società prevalentemente industriale e una prevalentemente contadina, una di più lunghe tradizioni individualistico-borghesi e sindacali-socialiste, l’altra ancora semi-feudale e anarchica; non si può non tener conto, diciamo schematicamente, che esiste un’Italia del Nord e un’Italia del Sud, le quali rappresentano nei movimenti avanzati della loro cultura in lotta contro la cultura tradizionale, clericale, retorica, umanistica, due direzioni ben diverse e caratterizzate, la prima di tipo scientifico, dal sensismo del Romagnosi al prepositivismo di Cattaneo, alla scuola positivistica che, non bisogna dimenticarlo, fu un fenomeno quasi esclusivamente settentrionale, la seconda di tipo storicistico con le sue alternanze di storicismo spiritualistico e materialistico (le coppie Spaventa-Labriola, Croce-Gramsci). Anche oggi, se di un rinnovamento culturale si può parlare, già si vedono i segni che esso avviene in due direzioni: in una direzione illuministica, propria del liberalismo radicale, e in una direzione storico-materialistica, propria del neo-marxismo, la prima rappresentante dell’Italia della rivoluzione liberale, l’altra dell’Italia della rivoluzione comunista, simboleggiate rispettivamente da Gobetti e da Gramsci. E di queste due direzioni mi par di vedere che la prima fiorisca soprattutto nell’Italia del Nord (i gruppi neo-positivistici sono a Milano, Torino, Bologna), la seconda del Sud (il centro d’irradiazione del neo-marxismo sono Napoli e Bari)”.[15]

Negli anni a venire, la sensibilità bobbiana per il tema dei rapporti tra politica e cultura (sulle cui tracce sarebbe stata in seguito compilata, alla fine degli anni ’60, la rassegna del ‘Profilo ideologico del ‘900 [16]) avrebbe assunto le forme di un impegno riflessivo condotto sulla figura dell’intellettuale e sulle sue responsabilità nel mondo contemporaneo: “Viviamo in un’età in cui, fra tanti processi degenerativi […], mi pare che uno dei più preoccupanti […] sia la progressiva deresponsabilizzazione dell’individuo, una volta diventato uomo-massa. […] Mi limito a richiamare la […] frequenza, invadenza, insistenza delle manifestazioni di massa in cui l’individuo perde la propria personalità e si identifica, si perde, si annulla nel gruppo, non parla ma grida, non discorre ma inveisce, non ragiona ma esprime il proprio pensiero nello stile primitivo dello slogan, non agisce ma si agita, e fa gesti ritmici con il braccio teso, che – meraviglia dell’immagine trasmessa con rapidità fulminea da Paese a Paese – appaiono a noi attoniti, nonostante la varietà dei costumi, dei regimi e delle civiltà, eguali, perfettamente eguali in tutto il mondo. L’etica di gruppo prevale sull’etica individuale: intendo l’etica secondo cui la mia azione è imputabile al gruppo di cui faccio parte e solo il gruppo, quindi, qualunque azione compia, anche la più efferata, e che io personalmente non condivido, ne è il responsabile”. Da qui il passaggio sulla figura dell’intellettuale: “Intellettuale e massa sono due termini incompatibili: esiste l’uomo-massa, la massa anonima, amorfa, spersonalizzata, sempre più moralmente e politicamente degradata, delle grandi città, l’edilizia di massa, che ha reso tutte le città del mondo uguali […]. Non esiste, non può esistere, l’uomo di cultura di massa. O se esiste, e purtroppo esiste, nessuno di noi sarebbe disposto ad additarlo ad esempio. Il dire che non esiste, e non può esistere, l’intellettuale-massa, significa che per nessun altro vale il principio della responsabilità, intendo della responsabilità individuale, quanto per chi si assume il compito ingrato, difficile ed esposto continuamente al rischio dell’incomprensione o del fallimento, di esercitare la propria intelligenza per muovere e smuovere l’intelligenza altrui”.[17]

Quanto alla dimensione ‘referenziale’ della responsabilità (“noi dobbiamo preoccuparci delle conseguenze delle nostre azioni perché dobbiamo rispondere a qualcuno. A chi?”), Bobbio riafferma il principio secondo cui “l’irresponsabilità di chi detiene il potere è uno dei tratti caratteristici di un governo autocratico, mentre la democrazia, nella qual viviamo e intendiamo continuare a vivere, è caratterizzata, almeno teoricamente, dal principio della responsabilità […]. In democrazia nessuno è - o dovrebbe essere - irresponsabile. In questo senso parlare di responsabilità degli intellettuali significa che anch’essi come tutti debbono rispondere a qualcuno. Beninteso, qui parlo della responsabilità politica dell’intellettuale, o se volete della responsabilità dell’intellettuale rispetto alla sfera della politica in cui vive o di cui è, volente o nolente, una parte. A questo punto s’innesta il discorso intorno al rapporto tra intellettuali e politica […]: la cultura non dev’essere apolitica, ma la sua politica non è la politica tout court, quella che noi chiamiamo abitualmente la politica ordinaria, ma è una politica propria della cultura, che non coincide, non deve coincidere, con la politica dei politici. […] Quando parlo di una dimensione politica della cultura, intendo parlare di una politica diversa dalla politica dei politici – della cosiddetta politica ordinaria -, di un’azione che pur rientra in una concezione larga della politica, intesa come un’attività volta alla formazione e alla trasformazione della vita degli uomini. Non c’è solo la politica dei politici. Se ci fosse solo la politica dei politici non ci sarebbe posto per i grandi dibattiti delle idee […]. Naturalmente una posizione di questo genere, in cui io fermamente credo, presuppone il principio dell’autonomia della cultura, o almeno di un’autonomia relativa della cultura”.[18]

Individuato nella ‘politica della cultura’ il territorio in cui si manifesta ed esprime l’azione e la responsabilità ‘politica’ dell’intellettuale, Bobbio definisce i contenuti sostanziali e i termini di riferimento di quella responsabilità richiamando la testimonianza fornita - all’indomani del secondo conflitto mondiale e di fronte alla tragedia della guerra fredda - dall’esperienza della Società europea di cultura, che aveva raccolto, attorno ad un comune progetto di riflessione, il contributo di intellettuali provenienti da diversi Paesi. Quegli uomini, ammonisce Bobbio, “non avendo accettato la separazione del mondo in due parti contrapposte, si rifiutarono di mettersi, come la grande politica degli Stati esigeva, o di qua o di là, e reclamarono il diritto di contrapporre all’aut-aut imposto dalla politica ordinaria l’et-et, che solo permetteva di gettare un ponte sopra l’abisso, al no-no di coloro che vedono soltanto la ragione della propria opposizione, il sì-sì di coloro che guardano […] più a quello che può unire gli uomini attraverso le frontiere che a quello che li divide. […] La politica della cultura è ispirata a un determinato modo di intendere il rapporto fra politica e cultura, e quindi la funzione degli intellettuali, perché ha un suo modo specifico di intendere la politica e di delimitare la sfera della politica (intendo la politica ordinaria) e rispettivamente della cultura, che ha, deve avere, la sua politica […]. La politica non è tutto. Chi crede che la politica sia tutto, come crede l’uomo del ‘tutto o niente’, è già sulla via della politicizzazione o statalizzazione integrale della vita in cui consiste lo Stato totalitario. […] Solo chi crede che la politica non sia tutto giunge a convincersi che la cultura svolge un’azione a lunga scadenza anch’essa politica, ma di una politica diversa. La politica ordinaria […] è la sfera dei rapporti umani in cui si esercita la volontà di potenza, anche se coloro che la esercitano credono che la loro potenza – beninteso non quella degli altri – sia a fin di bene.[…] Solo chi crede in un’altra storia – vi crede perché la vede correre parallelamente alla storia della volontà di potenza -, può concepire un compito della cultura diverso da quello di servire i potenti per renderli più potenti, o da quello ugualmente sterile di appartarsi e di parlare con sé stesso”.[19]

Nella preservazione della libertà del dialogo e delle sue stesse condizioni di possibilità - e dunque nell’impegno a garantirne la difesa, Bobbio veniva quindi individuando il principio della responsabilità ‘politica’ dell’intellettuale, e, in definitiva, della sua stessa ‘legittimazione’ politica, nel contesto di una strutturazione istituzionale di tipo democratico: il contributo che l’uomo di cultura, e la cultura stessa, avrebbe infine assicurato alla difesa e allo sviluppo delle ragioni dell’uomo nel suo rapporto con la ‘città’.[20]

[1] N. Bobbio, Politica e Cultura, Torino, Einaudi, 1955 pp. 15 ss.

[2] “La libertà, introdotta dai liberali, introdotta nel senso che l’hanno teorizzata e hanno creato istituzioni giuridiche varie per garantirla, riassumendole nella nota formula dello «stato di diritto», è una conquista civile, è una conquista della civiltà, una di quelle conquiste che l’umanità dovrà integrare e arricchire, non lasciare disperdere, perché tornare indietro significa imbarbarimento. Che i borghesi oggi siano disposti […] a lasciarla cadere pur di salvare i propri privilegi, significa semplicemente che i borghesi non sono più liberali, non significa affatto che la libertà individuale non sia più un valore per l’uomo. […] Che la libertà dei borghesi fosse una libertà di pochi, non vuol dire che fosse libertà per nessuno, mentre è certo che in uno stato non liberale non c’è libertà per nessuno. […] Dobbiamo preoccuparci dello scomparire della libertà individuale, proprio perché la libertà individuale non è una conquista borghese, ma è una conquista umana, o per lo meno la borghesia l’ha conquistata per tutta l’umanità. E dobbiamo preoccuparcene, in quanto uomini di cultura, perché spetta primamente agli uomini di cultura difendere i valori della civiltà” (N. Bobbio, Dialogo sulla libertà, in Società, 8, n. 3 (settembre 1952), pp. 517 s., anche in Id., Politica e Cultura, cit., pp. 282 ss.).

[3] N. Bobbio, Politica e Cultura, cit., pp. 92 ss.

[4] “La cultura vive e si sviluppa soltanto nella libertà. Una politica della cultura non può non essere anche una politica per la libertà. Non vi è peggior nemico della cultura che il conformismo, la docilità verso i potenti, la condiscendenza alle parole d’ordine della politica. In una formula riassuntiva: non vi è verità senza libertà” (N. Bobbio, Il dubbio e la scelta. Intellettuali e potere nella società contemporanea, Roma, Carocci, 2001, (1993) p. 66).

[5] N. Bobbio, Politica e Cultura, cit., pp. 141-142.

[6] “Il suo primo maestro in politica era stato Carlo Marx […]. Il secondo autore era stato Giorgio Sorel […]. Durante gli anni della guerra esibì un terzo autore, più dei due precedenti consono ai suoi ideai di conservatore, il Treitschke […]. Questi tre autori gli offrono continuamente occasione di risalire a colui che possiamo ben dire il suo quarto autore, ma che avremmo dovuto per l’importanza storica nominare per il primo, Niccolò Machiavelli” (N. Bobbio, Bendetto Croce e il liberalismo, in Rivista di filosofia, 46, n. 3 (luglio 1955), pp. 262 ss., inserito in N. Bobbio, Politica e Cultura, cit., pp. 211 ss.).

[7] “Anche su Croce e in genere, se pur più gravemente, sugli idealisti italiani, che si consideravano e vantavano eredi della tradizione hegeliana napoletana, pesarono due pregiudizi filosofici che risalivano ad Hegel: che l’empirismo inglese non fosse degno di essere assegnato alla storia del pensiero filosofico, e che il popolo tedesco avesse fatto teoreticamente, cioè mediante la filosofia idealistica, la rivoluzione che gli altri popoli, segnatamente l’inglese e il francese, avevano fatto praticamente. Il primo pregiudizio li esonerava dall’indagare i rapporti tra la mentalità trionfante in Inghilterra che era la mentalità empiristica e il successo della politica liberale inglese, e per usare la loro stessa terminologia, tra la teoria e la prassi; il secondo faceva mettere loro il cuore in pace di fronte a tanto divario tra il corso della storia inglese e francese e quello della storia italiana e tedesca, perché la provvidenza aveva voluto per i suoi imperscrutabili disegni che agli Inglesi e ai Francesi fosse assegnato il compito di realizzare la libertà, ai Tedeschi, e chissà anche agli Italiani, di comprenderne l’essenza; quelli di viverla senza sapere che cosa fosse e a noi di farne la filosofia in istato di perpetuo servaggio” (N. Bobbio, Politica e Cultura, cit., p. 256).

[8] Presentatosi, nel dialogo con Bobbio, con lo pseudonimo di ‘Roderigo Di Castiglia’ (cfr. N. Bobbio, Politica e Cultura, cit., pp. 269 ss.).

[9] “Agli, intellettuali non spetta il compito di rimasticare formule o di recitare canoni. Spetta un’opera di mediazione. E mediazione non vuol dire, sintesi astratta, sguardo olimpico, distacco magico, ma, il guardar per ogni dove con l’interesse del più fervido degli spettatori e insieme col disinteresse del più rigido dei critici, interessati nello spettacolo, disinteressati, quanto le passioni lo consentono, nel giudizio finale. Penso che quest’opera di mediazione nell’attuale situazione storica sia estremamente, importante e degna di essere perseguita. Ci siamo lasciati alle spalle il decadentismo, che era l’espressione ideologica di una classe in declino. L’abbiamo abbandonato perché partecipiamo al travaglio e alle speranze di una nuova classe. Io sono convinto che se non avessimo imparato dal marxismo a veder la storia del punto di vista degli oppressi, guadagnando una nuova immensa prospettiva sul mondo umano, non ci saremmo salvati. O avremmo cercato riparo nell’isola della interiorità o ci saremmo messi al servizio dei vecchi padroni. Ma tra coloro che si son salvati, solo alcuni hanno tratto in salvo un piccolo bagaglio dove, prima di buttarsi in mare, avevano deposto, per custodirli, i frutti più sani della tradizione intellettuale europea: l’inquietudine della ricerca, il pungolo del dubbio, la volontà del dialogò, lo spirito critico, la misura nel giudicare, lo scrupolo filologico, il senso della complessità delle cose” (N. Bobbio, Politica e Cultura, cit., pp. 281 ss.).

[10] N. Bobbio, Cultura vecchia e politica nuova, in Il Mulino, 4, n. 7 (luglio 1955) p. 582 (anche in Id., 1955, Politica e Cultura, cit., pp. 195 ss.).

[11] “Noi abbiamo conosciuto negli anni della crisi in Italia una filosofia della evasione, di cui già tanto si è parlato, finita, con l’ultima fase del pensiero di Heidegger, nell’idoleggiamento del primitivo, che è quell’atteggiamento per cui tutta la storia, considerata come un groviglio inesplicabile, viene condannata e respinta e si vagheggia, sospinti dalla nostalgia del paradiso perduto, il ritorno a quell’Urwelt – di cui parla Hölderlin – in cui jeder die Erde streifte wie ein Gott. Ma è tanto più radicata nella nostra storia recente, e tanto maggior dominio ha esercitato sul nostro pensiero, la filosofia della elusione che va dall’attualismo allo spiritualismo e nella quale il filosofo non cerca più un rifugio per mettersi al riparo dalle responsabilità di uomo del proprio tempo, ma un sotterfugio mediante il quale egli assume responsabilità fittizie. […] Ed ecco allora che matura la situazione nella quale ci troviamo oggi con la filosofia: la gente non si interessa della filosofia, perché i filosofi non si interessano della gente, ma soltanto di sé stessi. E una filosofia che non si interessa degli uomini, delle loro miserie e dei loro errori, è una filosofia inutile, e inutili sono tanto la filosofia dell’evasione che quella dell’elusione: tutte e due sanno bene che il mondo è uno scandalo, ma l’una lo nasconde, contrapponendo al mondo scandaloso un mondo senza miserie ed errori, o fuori della storia o alla fine della storia; l’altra lo dissimula, dicendo che, sì, il mondo è uno scandalo, ma così è stabilito per eterno decreto, oppure è razionale perché reale, oppure la vera società, il vero stato non è quello esterno che fa le leggi, che fa pagare le tasse, ci conduce a morire in una guerra qualunque, ma è quello interno a ciascuno di noi: «Societas in interiore homine», che è una magnifica società dove non ci sono né padroni né servi, né oppressi né oppressori” (N. Bobbio, Cultura vecchia e politica nuova, in Il Mulino, 4, n. 7 (luglio 1955) pp. 582 s. (anche in Id., Politica e Cultura, cit., pp. 195 ss.).

[12] N. Bobbio, Cultura vecchia e politica nuova, in Il Mulino, 4, n. 7 (luglio 1955) pp. 582 s. (anche in Id., Politica e Cultura, cit. pp. 195 ss.).

[13] Op. ult. cit., p. 583.

[14] Ivi, p. 586.

[15] Ivi, pp. 586 s.

[16] N. Bobbio, Profilo ideologico del ‘900, Garzanti, Milano, 1990.

[17] N.Bobbio, Il dubbio e la scelta. Intellettuali e potere nella società contemporanea, Roma, Carocci, 2001, (1993), pp. 143 s.

[18] N.Bobbio, Il dubbio e la scelta. Intellettuali e potere nella società contemporanea, cit., pp. 145 ss.

[19] N.Bobbio, Il dubbio e la scelta. Intellettuali e potere nella società contemporanea, cit., pp. 149 s.

[20] “La prima espressione della politica della cultura è il dialogo. Colui che ha raggiunto certezze dogmatiche crede di poter fare a meno del dialogo. Chi dubita, invece, ha il dovere di tenere aperta la comunicazione con gli altri.” (N.Bobbio, Il dubbio e la scelta. Intellettuali e potere nella società contemporanea, cit., p. 63). Ed ancora: “Forza non politica [la cultura], vale a dire, per Croce, forza morale. Qui è la missione dell’uomo di cultura; qui vorrei dire la sua politica. In quanto difende ed alimenta valori morali, nessuno può accusarlo di essere schiavo delle passioni di parte. Ma, nello stesso tempo, in quanto acquista ben chiara coscienza che di questi valori nessuna repubblica può fare a meno, la sua opera di artista e di poeta, di filosofo e di critico, è efficace nella società di cui è cittadino. Si faccia, dunque, l’uomo di cultura, consapevolmente, senza ritegni né false paure, portatore di questa forza non politica: non sarà né traditore né vanificatore” (N.Bobbio, Il dubbio e la scelta. Intellettuali e potere nella società contemporanea, cit., p. 24).