Il giudice amministrativo come giudice dell’emergenza*

di Maria Alessandra Sandulli

1. La pandemia ha messo a dura prova, oltre alle nostre capacità di resistenza fisica, psicologica ed economica, le diverse espressioni del nostro sistema organizzativo e giuridico. L’attenzione è stata focalizzata soprattutto sul sistema sanitario e sui rapporti tra livelli istituzionali (Governo/Parlamento, Stato/Regioni e altri enti locali) e, di conseguenza, tra le fonti che, in modo alluvionale e talvolta contraddittorio, hanno cercato di far fronte alla diffusione e all’evoluzione del virus, rincorrendo un difficile e delicato bilanciamento tra le tutele dei diritti fondamentali (alla salute, alla vita, ma anche alla dignità e all’esercizio delle diverse libertà primarie).

Ma la pandemia ha messo a dura prova anche il nostro sistema giustizia, che è, a sua volta, essenziale per il funzionamento della società e per la tutela dei diritti umani e dei valori della democrazia. Fortunatamente, gli strumenti tecnologici e l’avvio, negli ultimi anni, del processo telematico, sono stati di grande aiuto.

Le risposte alle misure anti-contagio sono state però evidentemente diverse nei vari processi: basti soltanto pensare alla particolarissima importanza della prossemica nella valutazione delle testimonianze e delle deposizioni degli imputati.

Questo ciclo di incontri si profila dunque di massimo interesse.

Significativamente, il ciclo si apre con il processo amministrativo, offrendo così anche l’occasione per fornire elementi utili a riflettere sul ruolo del giudice amministrativo, ciclicamente messo in discussione da parte di studiosi e forze politiche che, in una prospettiva che ho già ripetutamente criticato, propugnano un superamento del tradizionale sistema dualista disegnato dalle leggi di fine ‘800 e confermato dalla nostra Costituzione, per concentrare la tutela giurisdizionale nelle mani del giudice ordinario. Se possiamo ritenere ormai pacificamente acquisita, anche nei Paesi che non ne avevano tradizione, la “necessità” di un “diritto amministrativo” e di regole processuali specialistiche per la tutela contro la relativa violazione, non vi è, come noto, altrettanta omogeneità di vedute sulla opportunità di un modello dualista di giustizia amministrativa, ovvero sull’affidamento, in tutto o in parte, del sindacato giurisdizionale sugli atti e sui comportamenti delle pubbliche amministrazioni (e dei soggetti ad esse equiparati) a un plesso giurisdizionale “dedicato”, distinto dalla magistratura ordinaria , soprattutto laddove, in forza dell’estensione dell’ambito della giurisdizione esclusiva, ciò implichi una scissione della funzione di nomofilachia sui diritti, anche fondamentali .

La risposta che il nostro sistema di giustizia amministrativa ha dato alla pandemia offre, a mio avviso, una riprova che, ferma l’opportunità di superare alcune criticità, il giudice amministrativo costituisca una “risorsa” fondamentale per assicurare l’effettività della tutela nei confronti del potere amministrativo e la “giustizia nell’amministrazione”. Il problema, se mai, è opposto. Per assolvere al suo ruolo, il giudice amministrativo deve mantenere la sua peculiarità, che è e deve restare quella di impedire che gli atti amministrativi ingiustamente lesivi di posizioni giuridicamente tutelate producano effetti – evidentemente pregiudizievoli anche per l’interesse generale alla “buona amministrazione” – e non deve cedere alle spinte verso una progressiva assimilazione al giudice ordinario (che è invece giudice della controversia), che, inevitabilmente pone il problema della ragionevolezza e della proporzionalità di una sostanziale duplicazione della stessa funzione. Per questa ragione, va nettamente stigmatizzata ogni tendenza a sostituire la tutela caducatoria con quella risarcitoria e a ridimensionare la tutela cautelare[1].

Il tema è di massima attualità perché l’emergenza è gestita attraverso provvedimenti amministrativi (decreti, ordinanze, circolari, linee guida, e le più svariate forme di raccomandazioni, indirizzi, istruzioni, intese, moduli di autodichiarazione, ecc.), perché l’impatto economico della pandemia ha imposto e impone misure di sostegno e di rilancio dell’economia, che, a loro volta, richiedono autorizzazioni e controlli amministrativi, perché l’esigenza di disporre in tempi estremamente brevi di ulteriori strutture, presidi sanitari, strumenti di prevenzione, risorse umane e tecnologiche, mezzi di trasporto e molto altro deve essere soddisfatta mediante atti amministrativi.

La pandemia ha rilanciato “la centralità del pubblico” e, quanto più si espande l’autorità, tanto più è delicato e importante il sindacato sull’esercizio del potere[2]: compito ancora più arduo in un sistema amministrativo estremamente complesso, nel quale si intrecciano e si sovrappongono e contrappongono svariati livelli e tipologie di competenze, portatrici di diversi e molteplici interessi, in un quadro normativo multilivello e notoriamente farraginoso, dove la confusione e l’incertezza sono aggravate dalla crisi della politica e dai problemi di legittimazione delle istituzioni rappresentative, alle quali, in ossequio al principio costituzionale della sovranità popolare, è affidato l’esercizio del potere normativo primario, fermo però il limite - tutt’altro che irrilevante – che, sempre per effetto della Costituzione, la sovranità nazionale incontra nel primato dell’Unione europea e il rispetto degli obblighi eventualmente assunti a livello internazionale o pattizio.

La necessità di valorizzare al massimo i finanziamenti disposti dall’Unione europea per fronteggiare l’eccezionale emergenza pandemica Covid-19 e i suoi drammatici effetti e di non perdere una eccezionale e irripetibile occasione di ri-partenza, trasformando il cd “debito buono” (perché consente investimenti idonei a determinare un’inversione di rotta verso una nuova crescita economica) in un irrecuperabile “debito puro” (che, per il suo straordinario ammontare, porterebbe inevitabilmente al tracollo del nostro Paese) impone, oggi più che mai, una “buona amministrazione” e, conseguentemente, un efficace sistema di controlli e di tutela giurisdizionale sull’operato dei soggetti – pubblici e privati – che devono in concreto assicurarla.

Il superamento della crisi sociale ed economica prodotta dalla pandemia è una “sfida epocale”, che l’Italia deve assolutamente vincere.

E, tema sul quale da ormai diversi anni cerco di richiamare l’attenzione di politici, giudici, amministratori e studiosi, l’economia non può ripartire senza legalità e sicurezza, perché gli operatori e gli investitori hanno bisogno di poter fare affidamento su regole certe, irrinunciabile viatico per acquisire quella “prevedibilità delle conseguenze giuridiche delle proprie e delle altrui condotte” che consente di correre “in ragionevole tranquillità”, direttamente o attraverso l’acquisto di beni o di quote societarie, i fisiologici (e dunque ineliminabili) “rischi d’impresa” di qualsiasi attività economica[3]. Per queste ragioni ho ripetutamente stigmatizzato la “trappola” nascosta nelle norme di “pseudosemplificazione” che celano in realtà l’ingiusto trasferimento dalle amministrazioni ai privati delle responsabilità della ricerca e della lettura delle regole applicabili alle singole fattispecie[4]. Ho quindi particolarmente apprezzato le parole con cui, nel Documento programmatico presentato il 17 febbraio scorso al Senato in occasione del voto di fiducia al nuovo Governo, il Presidente Draghi, con riferimento agli interventi per il Mezzogiorno, ha sottolineato che “Sviluppare la capacità di attrarre investimenti privati nazionali e internazionali è essenziale per generare reddito, creare lavoro, invertire il declino demografico e lo spopolamento delle aree interne. Ma per raggiungere questo obiettivo occorre creare un ambiente dove legalità e sicurezza siano sempre garantite”.

Il che – soprattutto in un quadro normativo come detto (e come noto) estremamente incerto, significativamente descritto come “labirinto”, “alveare”, o simili, tanto da aver indotto il legislatore a ridefinire in termini riduttivi gli ambiti della responsabilità erariale e dell’abuso d’ufficio[5] – si traduce in un fortissimo carico di responsabilità per le istituzioni che, in virtù e in osservanza dei precetti costituzionali, devono, non soltanto controllare e giudicare l’effettiva correttezza dell’operato dei soggetti deputati alla cura degli interessi pubblici, ma anche, se non soprattutto, “guidarne” l’azione, per assicurarne, per quanto possibile, la “legalità” e, dunque, la “giustizia” (come disposto dall’art. 100 Cost.).

I nuovi finanziamenti possono e devono essere l’occasione per investire anche sul sistema giustizia (recte, sul “servizio giustizia”[6]), perché “l’efficienza (della macchina) è condicio sine qua non (sebbene non anche condicio per quam) dell’effettività [in altro passaggio correttamente ridefinita come “efficacia”] (della tutela)” [7].

Per altro verso il sistema giustizia non può però permettersi “passi falsi” e deve, oggi più che mai, porsi, compatto e, in tutte le sue espressioni e punti di forza, “al servizio” del Paese, con lo stesso spirito e con la stessa “abnegazione” con cui lo hanno fatto e continuano a farlo i medici e gli operatori sanitari e lo hanno fatto e continuano a farlo gli assistenti sociali, gli insegnanti e tutti coloro che operano in settori che non hanno potuto “fermarsi”. Nella stessa linea, del resto, il 2 febbraio scorso, il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto un accorato, ma fermo, “appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento perché conferi[ssero] la fiducia a un governo di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna formula politica” per fare “fronte con tempestività alle gravi emergenze non rinviabili”. E, come abbiamo sentito nella ricordata presentazione del Documento programmatico al Senato, lo stesso senso di responsabilità ha ispirato il Presidente Draghi e i nuovi Ministri e gli altri autorevoli componenti del nuovo staff governativo ad accettare l’incarico.

Lo spirito e, mi si consenta, l’“abnegazione” dimostrata dagli operatori sanitari e da tutti coloro che li hanno supportati devono essere invero, come è logico, richiesti a (e dimostrati da) chiunque opera per la tutela di diritti fondamentali e/o, direttamente o indirettamente, per la tutela di interessi generali, come è (rientrando a pieno titolo in entrambe le categorie) sicuramente quello a che l’organizzazione e l’esercizio dell’attività amministrativa, cui è oggi “affidata” l’attuazione (e in buona parte la stessa puntuale definizione) delle linee di contrasto della pandemia e del disegno di ricrescita economica, sociale e culturale, siano, come detto, informati al massimo rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento[8], in linea con l’art. 97 Cost.[9] e con l’art. 41 della Carta di Nizza[10]. E dunque, in primis, agli organi di controllo dell’azione amministrativa[11] e ai giudici – plesso TAR-Consiglio di Stato – cui la Costituzione affida, in via generale, la tutela nei confronti dell’autorità amministrativa.

2. Da studiosa e da utente della giustizia amministrativa, posso convintamente affermare che la risposta del nostro ordinamento processuale amministrativo dinanzi a una situazione assolutamente straordinaria e fuori da ogni umana prevedibilità è stata oltremodo positiva.

Uno dei “punti di forza” del nostro processo amministrativo è infatti proprio la tutela cautelare, che costituisce il fulcro del sistema di garanzia contro l’esercizio del potere pubblico, il banco di prova della sua effettività, perché, come messo in evidenza dall’Unione europea nella Direttiva sui ricorsi in materia di contratti pubblici, una tutela è effettiva solo se l’ordinamento consente di impedire che gli atti assunti in violazione delle regole sostanziali producano i loro effetti.

Alla tutela cautelare il nostro codice processuale amministrativo ha dedicato ampio spazio, sapientemente bilanciando l’interesse del ricorrente alla cautela immediata con quello dell’amministrazione e dei controinteressati a prospettare gli argomenti a difesa dell’atto impugnato e dell’interesse pubblico di cui esso è portatore[12]. Rispondendo alle sollecitazioni delle istituzioni europee, il nostro legislatore ha introdotto un meccanismo di tutela cautelare super immediata per dare pronta risposta alle istanze di estrema gravità e urgenza che non possono trovare adeguata soddisfazione nei tempi, pur estremamente contratti, della trattazione collegiale. Si consente così una tutela cautelare monocratica, ammessa nei casi di massima urgenza addirittura ante causam, per il tempo necessario alla celebrazione della camera di consiglio per la decisione collegiale. Questo strumento, di cui i primi decreti legge della prima fase emergenziale hanno previsto un’applicazione generalizzata nel periodo della sospensione delle udienze, ha consentito alla giustizia amministrativa di non fermarsi mai e i giudici amministrativi, facendone tendenzialmente un utilizzo molto prudente, hanno sapientemente arginato il rischio (purtroppo presente nella norma) che esso fosse strumentalizzato come valvola per un più facile accoglimento di istanze cautelari monocratiche non giustificate da una reale impossibilità di attendere il collegio.

Anche alla ripresa delle decisioni collegiali, la cautela monocratica ha comunque continuato a giocare un ruolo fondamentale per assicurare la tutela nel diritto dell’emergenza.

I conflitti tra i vari livelli istituzionali scatenati dalla congerie di provvedimenti emergenziali hanno infatti indotto in vari casi le stesse Amministrazioni a ricorrere al giudice amministrativo, domandandogli l’adozione di decreti monocratici, addirittura in presenza delle condizioni per adire la Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzioni. La ragione del fenomeno è verosimilmente da ravvisare non solo nella maggiore agilità della proposizione dell’azione, ma anche nel fatto che il giudice amministrativo riesce a concedere le misure cautelari in tempi più brevi rispetto a quelli di cui necessita, per la struttura attuale del giudizio, la Corte costituzionale. Una ricerca di una giovane studiosa[13] ha posto in luce che, nella fase acuta della pandemia, il giudice amministrativo è stato investito con una straordinaria frequenza di ricorsi con richiesta di tutela cautelare immediata dallo Stato e dalle Regioni (dieci), proprio per l’urgenza di definire il conflitto sui provvedimenti per la gestione della crisi sanitaria incidenti, non solo sul riparto di attribuzione, ma anche su diritti e libertà fondamentali dei cittadini. Nella maggior parte dei casi, il giudice ha esaminato le istanze cautelari pronunciandosi con decreto monocratico. In un solo caso, per espressa richiesta da parte dell’Avvocatura dello Stato, direttamente definendo la questione nel merito con sentenza in forma semplificata.

Il modello della tutela cautelare di estrema urgenza per risolvere i conflitti tra i poteri pubblici nella gestione della pandemia è stato peraltro recentemente utilizzato, per la prima volta, dalla Corte costituzionale in relazione a un ricorso proposto, in via principale, dallo Stato contro una legge regionale. Il riferimento è alla nota pronuncia con cui la Corte (nelle forme dell’ordinanza collegiale) ha sospeso le disposizioni con cui la Regione Val d’Aosta aveva regolato l’apertura delle attività commerciali in termini meno restrittivi di quelli previste dalla legge statale[14]. Il giudice costituzionale ha fatto appello alla competenza legislativa esclusiva in tema di profilassi internazionale e alla gravità e urgenza di far fronte al pericolo di contagio per bloccare gli effetti della legge regionale nelle more della sentenza di merito, pubblicata il 12 marzo scorso[15].

Il modello utilizzato, come per i conflitti di attribuzione, è ricalcato sulla tutela cautelare nel processo amministrativo, confermandone la validità.

La buona risposta del nostro sistema processuale amministrativo alla pandemia non si è peraltro limitata alla tutela cautelare: le trattazioni collegiali sono state riaperte il 16 aprile, ma senza discussione e con un farraginoso meccanismo di scambi di mere difese scritte, che ha determinato non poche difficoltà applicative[16].

Vi è stata però anche a questo riguardo una immediata e proficua cooperazione tra giudici, accademia e classe forense. Gli stessi giudici amministrativi hanno prontamente rilevato le criticità del contraddittorio cautelare coatto[17], disponendo in vari casi il rinvio dell’udienza alla prevista riapertura estiva. Il discusso d.l. 28 del 30 aprile[18] ha poi introdotto il nuovo modello delle trattazioni orali da remoto, avviato a decorrere dal 30 maggio e, salva la breve riapertura delle udienze in presenza dal 1° agosto a fine ottobre (d.l. 37), tuttora unico modello operante tanto per le camere di consiglio quanto per le udienze di merito.

È innegabile che il susseguirsi di decreti, pareri, ordinanze, protocolli, linee indicative, direttive, non sempre univoci e non sempre attenti alle esigenze di tutte le parti ha creato incertezze e difficoltà applicative, alimentando dibattiti e critiche costruttive e, talvolta, anche serie preoccupazioni per gli scossoni che il nostro processo rischiava di ricevere sul piano dell’effettività.

Ma, alla fine, pur con i problemi tuttora creati dalla mal regolata commistione tra la discussione da remoto e la perdurante facoltà di depositare note scritte che nel modello originario dovevano sostituirla, il sistema sta funzionando. La discussione da remoto è lo strumento che consente la garanzia dell’oralità, fondamentale per le repliche alle eccezioni e controdeduzioni dell’ultima ora e per la necessaria interlocuzione diretta con il collegio. E con essa, la giustizia amministrativa, grazie all’organizzazione sul piano tecnologico e alla collaborazione di tutte le parti coinvolte (protocolli d’intesa con gli enti e le associazioni rappresentative dell’avvocatura) è riuscita a garantire un equo temperamento tra la tutela della salute (evitando il rischio di contagio) e un contraddittorio sostanzialmente completo, anche se, come più volte evidenziato, andrebbe rivisto e riordinato il sistema della “richiesta di discussione da remoto” e di deposito delle note scritte alternative alla discussione[19] e, se vi fosse esigenza o opportunità di protrarre il modello[20], si dovrebbe trovare una soluzione per garantire la pubblicità delle udienze di merito.

*Considerazione introduttive al Webinar Fondazione Occorsio – 12 aprile 2021 - La giustizia alla prova dell'emergenza

[1] Si rinvia alle considerazioni svolte, da ultimo, in M.A. SANDULLI, Cognita causa, in Giustizia insieme.it 2020 e Il giudice amministrativo come “risorsa” fondamentale per la “buona amministrazione", in corso di pubblicazione su Questione giustizia.it (fascicolo monotematico n. 1/2021 su La giurisdizione plurale: giudici e potere amministrativo) e ivi ulteriori rinvii.

[2] Così G. MONTEDORO e E. SCODITTI, Il giudice amministrativo come risorsa, in Questione giustizia.it, 2020

[3] M.A. SANDULLI, Crisi economica e giustizia amministrativa, in L. ANTONINI (a cura di) La domanda inevasa: Dialogo tra economisti e giuristi sulle dottrine economiche che condizionano il sistema giuridico europeo, Bologna, 2016: riflessioni ispirate anche dall’attenta indagine di G. MONTEDORO, Il giudice e l’economia, Roma, 2015.

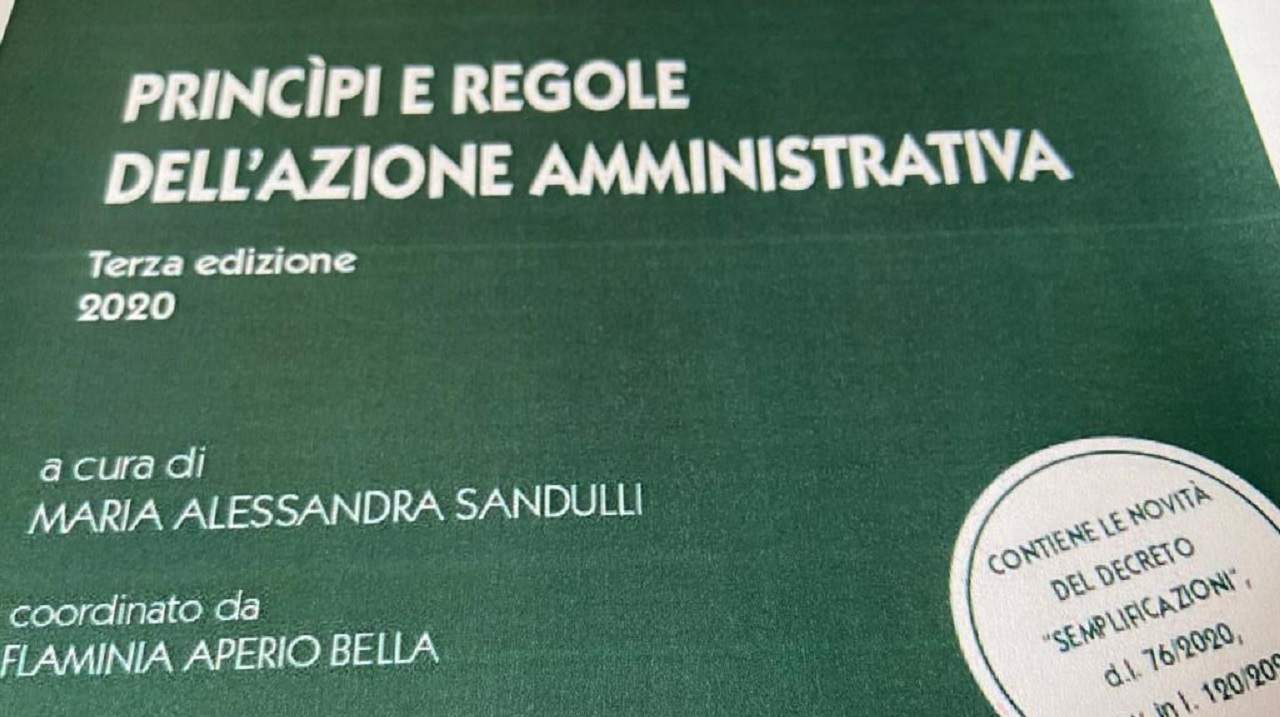

[4] M.A. SANDULLI, La “trappola” dell'art. 264 del dl 34/2020 (“decreto Rilancio”) per le autodichiarazioni. Le sanzioni “nascoste”, in Giustiziainsieme.it, 2020 e La semplificazione della produzione documentale mediante le dichiarazioni sostitutive di atti e documenti e l’acquisizione d’ufficio, ivi, 2020 e in M.A. SANDULLI (a cura di), Principi e regole dell’azione amministrativa, Milano, 3 ed., 2020.

[5] Cfr. i contributi presentati al webinar “Abuso d’ufficio e responsabilità amministrativa: il difficile equilibrio tra legalità ed efficienza”, svoltosi il 13 luglio 2020, reperibili su Lamministrativista.it.

[6] Che la Corte costituzionale ha correttamente qualificato “servizio pubblico essenziale”: sent. 171 del 1996.

[7] M. LUCIANI, Garanzie ed efficienza nella tutela giurisdizionale, Rivista AIC, n. 4/2014.

[8] M.A. SANDULLI, Processo amministrativo, sicurezza giuridica e garanzia di buona amministrazione, in Il processo, n. 3/2018; F. FRANCARIO, Quel pasticciaccio brutto di piazza Cavour, piazza del Quirinale e piazza Capodiferro (la questione di giurisdizione), in giustiziainsieme.it. 2020 e Quel pasticciaccio della questione di giurisdizione. Parte seconda: conclusioni di un convegno di studi, in federalismi.it, n. 34/2020. Con specifico riferimento alla garanzia di una tutela effettiva nel processo amministrativo durante l’emergenza Covid-19, si vedano, ex multis: M.A. SANDULLI,Covid-19, fase 2. Pregi e difetti del diritto dell’emergenza per il processo amministrativo, in giustiziainsieme.it, 2020; F. FRANCARIO, L’emergenza Coronavirus e la “cura” per la giustizia amministrativa: le nuove misure straordinarie per il processo amministrativo, ivi, 2020; L’emergenza coronavirus e le misure straordinarie per il processo amministrativo, ivi, 2020; R. DE NICTOLIS, Il processo amministrativo ai tempi della pandemia, ivi, 2020. Si vedano inoltre i vari webinar intervenuti sul tema, per tutti: “Processo amministrativo e COVID-19”, svoltosi nell’aprile 2020 (https://youtu.be/qv33zNnY6I8); L’emergenza COVID 19 e i suoi riflessi sul processo amministrativo. Principi processuali e tecniche di tutela tra passato e futuro” svoltosi a luglio 2020 (https://youtu.be/8fBPo-RfN8s); “Il processo nell’emergenza pandemica” organizzato dall’Università LUM e svoltosi a settembre 2020 (https://youtu.be/E9zYR-JrBLs).

[9] Cfr. per tutti C. PINELLI, Articolo 97, Il “buon andamento” e l’”imparzialità” dell’amministrazione, in Commentario della Costituzione, G. Branca - A. Pizzorusso, Bologna - Roma, 1994, 31 ss.; D. SORACE, La buona amministrazione in M. Ruotolo (a cura di), La Costituzione ha sessant'anni: la qualità della vita 60 anni dopo, Napoli, 2008, 119 ss.; R. FERRARA, L'interesse pubblico al buon andamento delle pubbliche amministrazioni: tra forma e sostanza, in Dir. proc. amm., 2010, 31 ss.; e i contributi di G. CORSO, L. ANTONINI e M.R. SPASIANO, in M.A. Sandulli (a cura di), Principi e regole dell’azione amministrativa, cit. e di A. MASSERA e M.R. SPASIANO, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2017.

[10] Cfr. per tutti F. APERIO BELLA, Tra procedimento e processo. Contributo allo studio delle tutele nei confronti della pubblica amministrazione, Napoli, 2017, 220 ss e ivi per ulteriori riferimenti.

[11] I limiti di questo scritto non consentono di occuparsi anche di tali profili, ma un discorso generale sulla buona amministrazione non può evidentemente prescindere dall’importanza delle funzioni di controllo affidate alla Corte dei conti e opportunamente valorizzate dalla Corte costituzionale. Su di esse, si veda del resto l’intervento del Premier Draghi all’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei conti (21 febbraio 2021).

[12] Rinvio a M.A. SANDULLI, La fase cautelare, in Dir. proc. amm. 2010.

[13] S. TRANQUILLI, Ai più importanti bivi non c’è segnaletica. I conflitti Stato-Regioni tra giudice amministrativo e Corte costituzionale, in corso di pubblicazione in Rivista AIC, 2021.

[14] Su cui cfr. inter alia i commenti di E. LAMARQUE, Sospensione cautelare di legge regionale da parte della Corte costituzionale, in Giustizia insieme.it, 2021; R. DICKMANN, Il potere della Corte costituzionale di sospendere in via cautelare l’efficacia delle leggi, in Federalismi.it, 2021; E. ROSSI, Il primo caso di sospensione di una legge (regionale): rilievi procedurali su un istituto al suo esordio, in Osserv. AIC, 2021.

[15] Su cui si rinvia agli interventi svolti nel webinar organizzato dal Centro Interdisciplinare di Studi sul Diritto Sanitario il 12 aprile scorso, reperibili sul sito del Centro (Cesdirsan.it).

[16] Cfr. M.A. SANDULLI, Covid-19 fase 2. Pregi e difetti del diritto dell’emergenza per il processo amministrativo, in Giustizia insieme, 2020.

[17] Cfr. gli interventi al webinar del 24 aprile 2020 su “Processo amministrativo e Covid-19”, liberamente ascoltabile su youtube, e le ordinanze Sez. VI, 21 aprile 2020, nn. 2538 e 2539, su cui anche C. VOLPE, Pandemia, processo amministrativo e responsabilità elettive, in giustizia-amministrativa.it, 2020.

[18] G. VELTRI, Il processo amministrativo. L’oralità e le sue modalità in fase emergenziale: “tutto andrà bene”, in giustizia-amministrativa.it, 2020.

[19] V. SORDI, La disciplina giurisprudenziale del processo amministrativo nell’emergenza Covid, in Giustizia insieme.it, 2021.

[20] M. LIPARI, Fase 2'. I giudizi camerali nel processo amministrativo, oltre la legislazione dell’emergenza, in Federalismi.it, 2020.