Pubblichiamo, a puntate domenicali, la storia di Al Masri, Il cittadino libico destinatario del mandato di arresto della Corte dell'Aja, arresto dalla polizia italiana a Torino e poi riaccompagnato a casa con il volo di Stato.

Io, Osama Elmasry “Njeem” – Prima puntata: Mitiga

Io, Osama Elmasry “Njeem” – Seconda puntata: RADAA

Io, Osama Elmasry “Njeem” – Terza puntata: Io sono questo

Io, Osama Elmasry “Njeem” – Quarta puntata: Toccata e... volo in Europa

Le azioni e il brutale contesto in cui opera l’uomo che la Corte Penale Internazionale ha sottoposto a mandato di arresto per crimini di guerra e contro l’umanità. Prosegue il racconto su una realtà che non possiamo ignorare.

Io, Osama Elmasry “Njeem” – Quinta puntata: balbettare sul diritto internazionale

Sommario: 1. Un arresto che viene da lontano - 2. Un controverso resoconto - 3. Procura internazionale contro Governo italiano - 4. Cosa resta dello scandalo.

1. Un arresto che viene da lontano

Secondo la Corte penale internazionale, l’arresto di Osama Elmasry/Almasri Njeem si è reso necessario, ai sensi dell’art. 58 del Trattato istitutivo[1], perché a suo giudizio, una volta esaminati la richiesta e le prove del Procuratore, sussistono fondati motivi di ritenere che abbia commesso un crimine nella giurisdizione della Corte (comma 1.a) e che il suo arresto possa garantirne la comparizione personale al processo (comma 1.b.i). Il mandato era diretto, più che a privare la libertà, ad assicurare la presenza dell’incolpato davanti alla CPI.

Il 26 febbraio 2011 Consiglio di sicurezza dell’ONU aveva segnalato al Procuratore presso la Corte la situazione perdurante in Libia dal giorno 15, con commissione di crimini di guerra e contro l’umanità; in questo modo era maturata la condizione per l’esercizio della giurisdizione della CPI stessa (art. 13.b)[2].

Dal 2017 il Procuratore riferisce due volte l’anno al Consiglio di sicurezza dei numerosi crimini contro l’umanità commessi in danno dei migranti. Secondo quell’ufficio, da allora al 2 ottobre 2024 più di 120.000 bambini, donne e uomini adulti “sono stati catturati, rapiti e trasferiti con la forza dal Mediterraneo alla Libia e poi detenuti in campi atroci, dove sono stati sottoposti ai delitti di prigionia, omicidio, tortura, stupro, riduzione in schiavitù, sparizioni forzate e altri atti inumani”[3].

L’arresto nei confronti di Njeem – così Almasri è chiamato nel mandato della CPI – è stato giustificato dall’attribuzione personale a lui di crimini di guerra (oltraggio alla dignità personale, trattamento crudele, tortura, violenza sessuale, omicidio e stupro) e crimini contro l’umanità (detenzione abusiva, tortura, violenza sessuale, stupro, omicidio e persecuzione), consumati all’interno della prigione di Mitiga dal 15 febbraio 2015 al 2 ottobre 2024. Tra le vittime, vi sarebbero 34 persone uccise e un bimbo di cinque anni violentato.

La prigione di Mitiga è stata costruita, dopo la caduta di Gheddafi e l’ascesa del Governo di accordo nazionale (GNA) fedele a Fayaez al-Serraj, nell’area aeroportuale omonima –scalo civile di diverse compagnie di bandiera tra cui, da gennaio 2025, di ITA-Airways – e affidata al controllo di Njeem, che ha ai propri ordini le guardie carcerarie di questa e di altre prigioni della Libia occidentale oltre ad almeno due brigate di combattenti.

Il collegio che ha emesso il mandato nei suoi confronti è costituito nella camera preliminare, la quale, per Statuto della CPI, esercita le funzioni decisionali durante l’inchiesta ed è competente ad emettere mandati di arresto e ordini di comparizione (artt. 56-58). Era presieduto da Iulia Antoanella Motoc (Romania) e composto da Reine Alapini-Gansou (Benin) e Socorro Flores Liera (Messico). Quest’ultima ha espresso un’opinione dissenziente sull’emissione del mandato nei confronti di Njeem. L’atto è stato dunque adottato a maggioranza non per un contrasto sul merito della misura, bensì per dissenso sulla giurisdizione della CPI in relazione alla correlazione tra i crimini contestati e quelli che avevano reso inizialmente procedibile l’azione del Procuratore.

2. Un resoconto controverso

Sabato 18 gennaio 2025 la camera preliminare della Corte emette la misura nella pienezza dei poteri. Dopo la sua esecuzione da parte della Digos di Torino domenica 19, la liberazione e il rimpatrio di Njeem, avvenuti nelle controverse e frenetiche ore comprese tra le 11 e le 19.51 di martedì 21 gennaio, scatenano polemiche politiche, reazioni disparate nella stampa e nell’opinione pubblica, sconcerto da parte delle istituzioni europee.

Dopo quella degli antefatti, ecco un’altra cronaca da raccontare.

22 gennaio. Njeem è atterrato da poche ore a Mitiga col Falcon messogli a disposizione dal ministero dell’interno. La CPI emette un comunicato stampa che precisa come essa abbia “continuato a impegnarsi con le autorità italiane per garantire l’effettiva esecuzione di tutte le misure richieste dallo Statuto di Roma per l’attuazione della richiesta della Corte. In tale contesto, la Cancelleria ha anche ricordato alle autorità italiane che qualora esse individuassero problemi che possano ostacolare o impedire l'esecuzione della presente richiesta di collaborazione, dovrebbero consultare senza indugio la Corte al fine di risolvere la questione”.

Fatta questa premessa, il comunicato stampa della CPI conclude: “Il 21 gennaio 2025, senza preavviso o consultazione con la Corte, Osama Elmasry Njeem sarebbe stato rilasciato dalla custodia e rimpatriato in Libia. La Corte sta cercando, e deve ancora ottenere, una verifica dalle autorità sulle misure che sarebbero state prese. La Corte ricorda il dovere di tutti gli Stati parti di cooperare pienamente con la Corte nelle sue indagini e nei procedimenti giudiziari per i crimini commessi”.

La CPI, dunque, non è ancora stata messa al corrente dall’Italia dell’accaduto.

23 gennaio. Il governo finalmente fa sentire la propria voce. Nel question time al Senato il ministro dell’interno Matteo Piantedosi offre una prima spiegazione dell’accaduto: una volta scarcerato dalla corte d’appello, Njeem, che allo stato “era a piede libero in Italia”, è stato “rimpatriato a Tripoli, per urgenti ragioni di sicurezza, con mio provvedimento di espulsione, vista la pericolosità del soggetto”[4].

Si contesta anche la tempistica riguardante la richiesta, l’emissione e l’esecuzione del mandato di cattura internazionale. La presidente del Consiglio nota che il provvedimento è scattato dodici giorni dopo l’inizio del viaggio di Njeem in giro per l’Europa, quando il libico aveva già attraversato Regno Unito, Belgio e Germania, superando i controlli, e dopo che, nei mesi scorsi, era già stato, a quanto le risulta, anche in Francia, Olanda e Svizzera.

Il ministro degli esteri Tajani, a sua volta, mette in discussione i vincoli dell’Italia contratti col Trattato istitutivo della Corte internazionale: “L’Aja non è il verbo. Siamo tra i fondatori della Carta di Roma, ma non è che chi governa l’Aja è la bocca della verità”[5].

28 gennaio. La presidente Meloni si reca da Mattarella per comunicargli di essere stata iscritta nel registro degli indagati e subito dopo, in un messaggio sui social, annuncia di avere ricevuto un avviso di garanzia dal procuratore della Repubblica Francesco Lo Voi (“lo stesso del fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona”) “per i reati di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino Almasri, avviso inviato anche ai ministri Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Alfredo Mantovano, presumo al seguito di una denuncia che è stata presentata dall'avvocato Luigi Ligotti .. conosciuto per avere difeso pentiti del calibro di Buscetta, Brusca e altri mafiosi ”. Trova “curioso” che la CPI abbia emesso il mandato mentre Njeem si trovava in Italia dopo avere “serenamente” soggiornato per dodici giorni in altri tre Stati europei[6].

29 gennaio. Salta la prevista informativa dei ministri Nordio e Piantedosi sul “caso Almasri”. Su richiesta delle opposizioni, i lavori in aula alla Camera e al Senato vengono sospesi in attesa i ministri si presentino a riferire.

31 gennaio. Rispondendo alla domanda di un giornalista, un portavoce della Commissione UE risponde: “non spetta alla Commissione europea fare rispettare i mandati di arresto della Corte penale internazionale, ma ricordiamo che nel 2023 il Consiglio europeo ha invitato tutti gli Stati membri a garantire la piena cooperazione con la Corte, compresa la tempestiva esecuzione dei mandati di arresto.

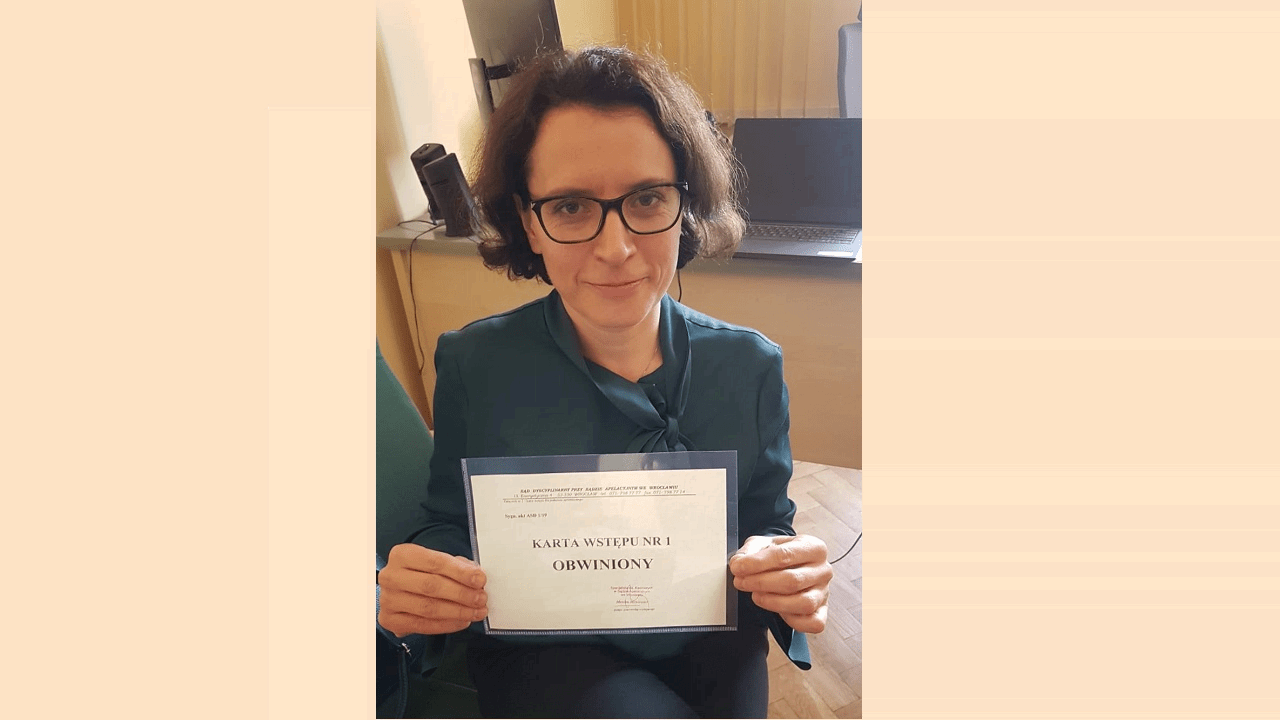

2 febbraio. Lam Magok Biel Ruei, cittadino sudanese del Darfur con status di rifugiato in Francia, deposita presso la CPI un esposto contro Meloni, Piantedosi e Nordio per il reimpatrio di Njeem, dopo le torture che questi gli ha inflitto e che aveva denunciato[7].

3 febbraio. Palazzo Chigi comunica che a riferire al Parlamento saranno i ministri Nordio e Piantedosi e non, come chiesto dalle opposizioni, la presidente Meloni [8].

5 febbraio. Dopo sei giorni di sospensione dei lavori parlamentari, i ministri arrivano a riferire. Le informative sono dense e dettagliate nella difesa dell’azione del governo. Si ascoltano critiche alla CPI, “che ha fatto un pasticcio frettoloso”, e a “certi magistrati", perché intervenuti “in modo sciatto”. I due interventi vengono spesso interrotti da proteste, da scambi di accuse urlate fra maggioranza e opposizione, a volte anche verso e dai banchi dell’Esecutivo[9].

5 febbraio. L’ufficio del Procuratore presso la Corte penale internazionale – in base alla denuncia del cittadino sudanese – chiede di avviare un procedimento nei confronti di Meloni, Nordio e Piantedosi.

3. Procura internazionale contro Governo italiano

Il Procuratore avanza la richiesta in applicazione dell’art. 70 dello Statuto della CPI. In particolare fa riferimento alla condotta di “ostacolare... la presenza o la deposizione di un testimone .. distruggere, manomettere o interferire con la raccolta di prove” (art. 70.1.c).

Lascia un senso di intimo sconcerto leggere un atto dove un’autorità internazionale qualifica le massime cariche del governo italiano come “indagati”, per avere abusato dei loro poteri al fine di interferire e vanificare i procedimenti legali ed evitare le responsabilità, in ordine sia allo scandalo del contrabbando di Al-Masri sia ai crimini di cui Al-Masri è accusato sia all’imputazione penale di loro stessi per crimini contro i migranti[10].

Già perché, secondo il Procuratore, è dal 2017 che le autorità italiane si sono rese indisponibili a perseguire i cittadini italiani o stranieri per “indiscussi crimini contro l’umanità in danno dei migranti”. Il “caso Al-Masri” dimostrerebbe ora un salto di qualità nelle violazioni dell’Italia: “il governo e la magistratura italiani non sono nemmeno in grado di collaborare con la CPI quando quest’ultima cercherà finalmente di perseguire e giudicare in modo indipendente questi crimini”[11].

L’incapacità della magistratura è derivata da quella governativa. Gli “indagati”, infatti, non si sono resi responsabili di un’omissione, ma hanno agito in maniera attiva “per fare fallire e vanificare i procedimenti penali e internazionali”; una volta che è stato reso pubblico il loro “piano per contrabbandare un fuggitivo nel suo Paese di origine”, essi si sono mossi per attaccare la CPI, la polizia italiana “e persino per attaccare i giudici italiani, sostenendo falsamente che il Ministro della Giustizia non era stato informato e che la magistratura italiana è parziale, non indipendente e politicamente motivata”. In questo modo Meloni, Nordio e Piantedosi avrebbero cercato di eludere le indagini sulle proprie condotte a favore di Njeem e sulle proprie “complicità nei crimini contro l’umanità commessi contro i migranti nella rotta del Mediterraneo centrale”[12].

È un j’accuse implacabile, che riconducendo al 2017 l’inizio della politica italiana complice con i criminali libici fa riferimento, evidentemente, al Memorandum firmato il 2 febbraio 2017 dal presidente del consiglio, Paolo Gentiloni, e dal presidente al-Serraj. L’Italia vi si è impegnata a fornire risorse al GNA per arginare in più modi “i flussi di migranti illegali” e individuare i “metodi più adeguati per affrontare il fenomeno dell’immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani”.

Da allora le risorse italiane sono state impiegate nel rafforzare i mezzi e le operazioni della guardia costiera locale per ricondurre in Libia i migranti diretti nel Mediterraneo verso nord e nel consolidare centri di restrizione come Mitiga. La politica del Governo Meloni avrebbe intensificato i crimini contro l’umanità favoriti da quell’accordo[13].

Nella motivazione delle proprie accuse l’ufficio del Procuratore istituito dall’ONU presso la CPI scardina la ricostruzione della vicenda fornita dall’esecutivo italiano: al ministro dell’interno che aveva giustificato l’immediatezza del reimpatrio con la pericolosità del soggetto, replica che Njeem era già stato in Italia il 6 gennaio e vi si trovava di nuovo dal giorno 18 e che comunque il suo collega guardasigilli non aveva ritenuto che tale pericolosità meritasse una rapida presentazione alla corte d’appello di Roma di un’autonoma richiesta di esecuzione dell’arresto; alla presidente del Consiglio contesta che l’asserita irritualità della comunicazione al ministro della giustizia del mandato d’arresto da parte della CPI è stata smentita dal ministro della giustizia stesso, che nella sua informativa ha motivato la propria inerzia in tutt’altro modo; a quest’ultimo addebita l’illegittimità delle sue omissioni, motivate con dichiarazioni sorprendenti (la richiesta “è arrivata in inglese senza essere tradotta”; abbiamo ricevuto “un’email informale di poche righe dell’Interpol tre ore dopo l’arresto”; “è stato fatto un immenso pasticcio”; il ministro “non è un passacarte”) e dirette a minare – insieme con le accuse di politicizzazione mosse dalla presidente Meloni – l’integrità della del sistema giudiziario internazionale e interno, quest’ultimo reo di “avere semplicemente cercato di rispettare la legge italiana”[14].

Secondo l’ufficio del Procuratore, gli indagati avevano chiesto di non rendere pubblico l’arresto di Njeem. Ciò andrebbe letto insieme con la predisposizione del Falcon 900 – che lo ha rimpatriato in serata – già all’alba del 21 gennaio, ben prima cioè che la Corte decidesse il rilascio, e con l’inattività del guardasigilli, che pure ben sapeva di essere l’unica autorità che avrebbe dovuto procedere entro 48 ore, per evitare la scadenza dell’arresto provvisorio. La decisione di non darvi esecuzione e di riportare Njeem in Libia è dipesa, dunque, “non da ragioni legali, ma politiche e criminali”.

4. Cosa resta dello scandalo

Il Trattato istitutivo (o Statuto) pone un obbligo generale di “cooperare pienamente con la Corte nelle inchieste e azioni giudiziarie” in capo agli Stati parti (art. 86). In particolare, lo Stato parte che riceva una richiesta di fermo o di arresto o di consegna “prende immediatamente provvedimenti per fare arrestare la persona”, secondo la propria legislazione e le disposizioni dello Statuto stesso (art. 59.1 St.). Solo la presenza nella legislazione interna di un divieto alla specifica richiesta di assistenza ammette la mancanza di cooperazione, ma ciò comporta l’avvio di una consultazione urgente con la Corte (art. 97e 99 St.).

Le norme dello Statuto precludono dunque al Ministro della giustizia qualsiasi sindacato politico o di legalità – quasi che, in questa seconda ipotesi, fosse egli stesso una corte di legittimità[15] – sul mandato di arresto. È vero, come egli ha dichiarato in Parlamento, che l’art. 2 della l. n. 237/2012, per l’adeguamento del nostro ordinamento allo Statuto, gli attribuisce la facoltà di concordare la propria azione con altre autorità interne, ma ciò è in funzione delle modalità di esecuzione della richiesta ricevuta, in particolare di quelle di assistenza previste dall’art. 93 St., non sulla possibilità o meno di cooperare con la Corte.

Nei confronti di Njeem non vi era una procedura di estradizione, che investe una relazione tra Stati. C’era invece una procedura giurisdizionale riconosciuta dall’Italia come vincolante mediante l’adesione al Trattato, con cui essa ha ceduto una parte di sovranità.

In relazione alla vicenda di Njeem, l’11 febbraio il Parlamento europeo ha avviato una discussione sulla “protezione del sistema di giustizia internazionale e le sue istituzioni, in particolare la Corte penale internazionale e la Corte internazionale di giustizia”. Nel frattempo, però, il presidente USA Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per sanzionare la CPI, per avere intrapreso “azioni illegali contro gli Stati Uniti e il nostro stretto alleato Israele”. Tra le sanzioni, il divieto d’ingresso negli Stati Uniti a funzionari e impiegati coinvolti nel lavoro investigativo della Corte, oltre che ai loro familiari più stretti, e il blocco dei loro beni[16].

Il dibattito dei parlamentari europei, incentrato inevitabilmente su questo nuovo evento, non ha mancato di toccare la corresponsabilità dell’Italia nella delegittimazione degli organi giudiziari sovranazionali. Nella parte conclusiva, la necessità di difendere la CPI e il diritto internazionale in un momento in cui le dinamiche di risoluzione dei conflitti e le tendenze politiche nel mondo sembrano ignorarli è stata affermata solennemente[17].

Ma forse, a ricordarci la funzione della giurisdizione nella lotta contro l’impunità locale o globale, valgono più di ogni dibattito le parole di chi ha ancora sul proprio corpo e nel proprio animo le ferite delle violenze subite da Njeem: “molte persone che lo hanno denunciato, ora hanno paura di parlare, stiamo perdendo fiducia nelle autorità. Sono stato in quella prigione, non posso accettare che lo abbiano lasciato andare. Significa che tornerà a uccidere e torturare altre persone in Libia. Non lo posso accettare”[18].

[1] Il Trattato, o Statuto, fu firmato a Roma il 17 luglio 1998, durante la conferenza diplomatica convocata dall’assemblea generale dell’ONU nella sua cinquantaduesima sessione. La conferenza, riunita dal 15 giugno, era presieduta da Giovanni Conso ed ebbe uno svolgimento molto travagliato, con l’opposizione della gran parte delle rappresentanze partecipanti e il culmine di una conseguente mobilitazione di organizzazioni non governative nella fiaccolata che dal Campidoglio giunse al Circo Massimo in cui Romano Prodi, prossimo presidente della Commissione europea, che tanto aveva sostenuto l’evento, consegnò al rappresentante del segretario generale delle Nazioni Unite, Hans Corell, la petizione per l’istituzione della Corte. La conferenza, riunita nel vicino palazzo della FAO, pervenne infine, nella notte del 17 luglio, all’approvazione con 120 voti favorevoli su 147. Lo Statuto è efficace dall’1 luglio 2002. Alle iniziali 72 firme, apposte in Capidoglio, si sono aggiunte nel tempo quelle di altri 139 Paesi. Tra gli aderenti vi sono tutti gli Stati dell’Unione Europea, non invece, tra gli altri, USA, Russia, Cina, India, Israele, Iran, Egitto, Arabia Saudita e Turchia.

[2] Consiglio di sicurezza ONU, risoluzione 1970, 26 febbraio 2011, S/RES/1970(2011).

[3] Ufficio del Procuratore presso la Corte penale internazionale, documento pubblico del 5 febbraio 2025, richiesta di avviare un procedimento ai sensi dell’articolo 70 dello Statuto di Roma contro la signora Giorgia Meloni, il signor Carlo Nordio e il signor Matteo Piantedosi.

[4] Question time al Senato sul caso Almasri, 23 gennaio 2025, in YouTube, consultato il 9 marzo 2025.

[5]Almasri, Tajani: “La Corte dell’Aja non è la bocca della verità”, in YouTube, consultato l’8 marzo 2025.

[6] Giorgia Meloni indagata: “Non mi faccio intimidire”, 28 gennaio 2025 in YouTube, consultato l’8 marzo 2025.

[7] Accusa Meloni e i ministri Nordio e Piantedosi di favoreggiamento. “Mi hanno tolto la possibilità di avere giustizia”, A. Candito, in La Repubblica, 3 febbraio 2025.

[8] Scontro su Meloni i Aula, arrivano Nordio e Piantedosi, 3 febbraio 2025, in ansa.it, consultato il 9 marzo 2025.

[9] Informativa di Nordio e Piantedosi su caso Almasri, 5 febbraio 2025, YouTube, consultato il 9 marzo 2025. Il testo integrale del resoconto stenografico dei due interventi si trova in sistemapenale.it, YouTube, consultato il 16 marzo 2025. Piantedosi ha affermato, tra l’altro: “dopo la mancata convalida dell’arresto mi è apparso chiaro che si prospettava la possibilità che Almasri permanesse a piede libero sul territorio nazionale per un periodo indeterminato, che ritenevo non compatibile con il suo profilo di pericolosità sociale. Per tali motivi, il 21 gennaio ho adottato un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del testo unico in materia di immigrazione, e ricordo che, dall’insediamento del Governo, sono stati ben 190 i provvedimenti di espulsione per motivi di sicurezza, dei quali 24 adottati ai sensi proprio dello stesso articolo 13, comma 1. In precedenza, Nordio, dopo avere asserito che il mandato di arresto presentava delle “contraddizioni”, tanto da avere suscitato il dissenso della giudice messicana, ha riferito di avere dovuto ponderare la posizione da assumere nei confronti della richiesta della CPI. E, invocando l’art. 2 dello Statuto, ha dichiarato che il ministro della giustizia “non è un passacarte, è un organo politico che deve meditare il contenuto di queste richieste in funzione di un eventuale contatto con altri ministeri, con le altre istituzioni e con gli altri organi dello Stato”.

[10] Ufficio del Procuratore presso la Corte penale internazionale, 5 febbraio 2025, cit., p. 59.

[11] Ufficio del Procuratore presso la Corte penale internazionale, 5 febbraio 2025, cit., p. 55.

[12] Ufficio del Procuratore presso la Corte penale internazionale, 5 febbraio 2025, cit., p. 55 e 58.

[13] Ufficio del Procuratore presso la Corte penale internazionale, 5 febbraio 2025, cit., p. 45.

[14] Ufficio del Procuratore presso la Corte penale internazionale, 5 febbraio 2025, cit., p. 37.

[15]Così A. Nappi, Caso Almasri: il Governo in Parlamento, in sistemapenale.it, 7 febbraio 2025. L’autore commenta conclusivamente: “L’opposizione ha sostenuto in Parlamento che il Ministro Nordio ha parlato come difensore di Almasri. Non è così. Il Ministro ha inscenato una requisitoria contro la Corte penale internazionale, per dissimulare la realtà di un’autodifesa rispetto a quell’ipotesi di accusa della cui esistenza ha egli stesso informato il Parlamento”.

[16]Stati Uniti, Trump impone sanzioni alla Corte penale internazionale per le indagini su Israele, in it.euronews.com, 7 febbraio 2025, consultato il 13 febbraio 2025.

[17] Così M. Mc Grath, intervenuto per la Commissione UE: “Noi nell'Unione Europea riconosciamo assolutamente l'urgenza di fornire supporto alla corte, sia finanziariamente che diplomaticamente, e continueremo a utilizzare gli strumenti a nostra disposizione per proteggere la CPI. La Commissione sta esplorando tutte le possibili vie d'azione per sostenere la Corte... perché dobbiamo vincere la lotta contro l'impunità globale. Il dibattito di questa sera mostra anche l'importanza e la complessità di garantire la protezione del diritto internazionale e del sistema giudiziario internazionale. Dobbiamo assicurarci che i nostri valori fondamentali non siano minacciati dai tentativi di minare i principi chiave del nostro ordine internazionale basato sulle regole su cui si basano le nostre relazioni internazionali, la nostra sicurezza e, in ultima analisi, il nostro futuro. Alla luce dei molteplici conflitti in corso, insieme alla tendenza allarmante a ignorare il diritto internazionale, è essenziale restare impegnati nell'ordine internazionale basato sulle regole, sostenendo fermamente le Nazioni Unite e i principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite”.

[18] A. Camilli, Quello che non torna del caso Almasri, in internazionale.it, 29 gennaio 2025.