E il mio maestro mi insegnò come è difficile trovare l’alba dentro l’imbrunire.

I 50 anni della legge 8 marzo 1975, n. 39

La legge 8 marzo 1975, con lo spostamento della maggiore età da 21 a 18 anni, estese il suffragio a migliaia di giovani e ne sancì così l’ingresso nella vita attiva del Paese, modificando gli equilibri elettorali e ridefinendo il peso reciproco delle diverse componenti della società civile. Quella evoluzione si rendeva necessaria perché i giovani avevano acquisito e facevano sentire una voce propria, e perché il funzionamento della democrazia nella sua fase forse più matura fornì alla politica la capacità e gli strumenti per non ignorarla. Cinquant’anni in più pesano oggi sulle spalle della nostra democrazia, che non sembra invecchiata molto bene. Non sempre gli anniversari sono giorni di autocelebrazione, talvolta portano in sé amare prese d’atto. Tuttavia, esattamente a questo servono, ricordarci a che punto siamo della storia.

Sommario: 1. I diciott’anni della democrazia italiana - 2. Ordine contro caos e le regole del gioco - 3. Piani inclinati - 4. L’imbrunire della democrazia - 5. Che fare?

1. I diciott’anni della democrazia italiana

L’uscita dalla minore età, dal punto di vista semantico, giuridico e simbolico, è la fine brusca della soggezione a controllo, e al tempo stesso a protezione e tutela. Lasciare contemporaneamente il comfort delle spalle coperte e il fastidio del fiato sul collo, accedere con un unico passo trepidante alla libertà ed alla responsabilità adulta. Idealmente, auspicabilmente, avendo prima potuto sperimentare entrambe in un contesto assistito e sorvegliato. Un contesto che deve essere predisposto da fuori, e se non lo è (poiché ciò presuppone coscienza e lungimiranza del fuori), deve essere organizzato da dentro. E se non lo è (poiché ciò presuppone coscienza e lungimiranza del dentro), la maggiore età resta un orpello vuoto, pericoloso per chi lo detiene, e per gli altri[1].

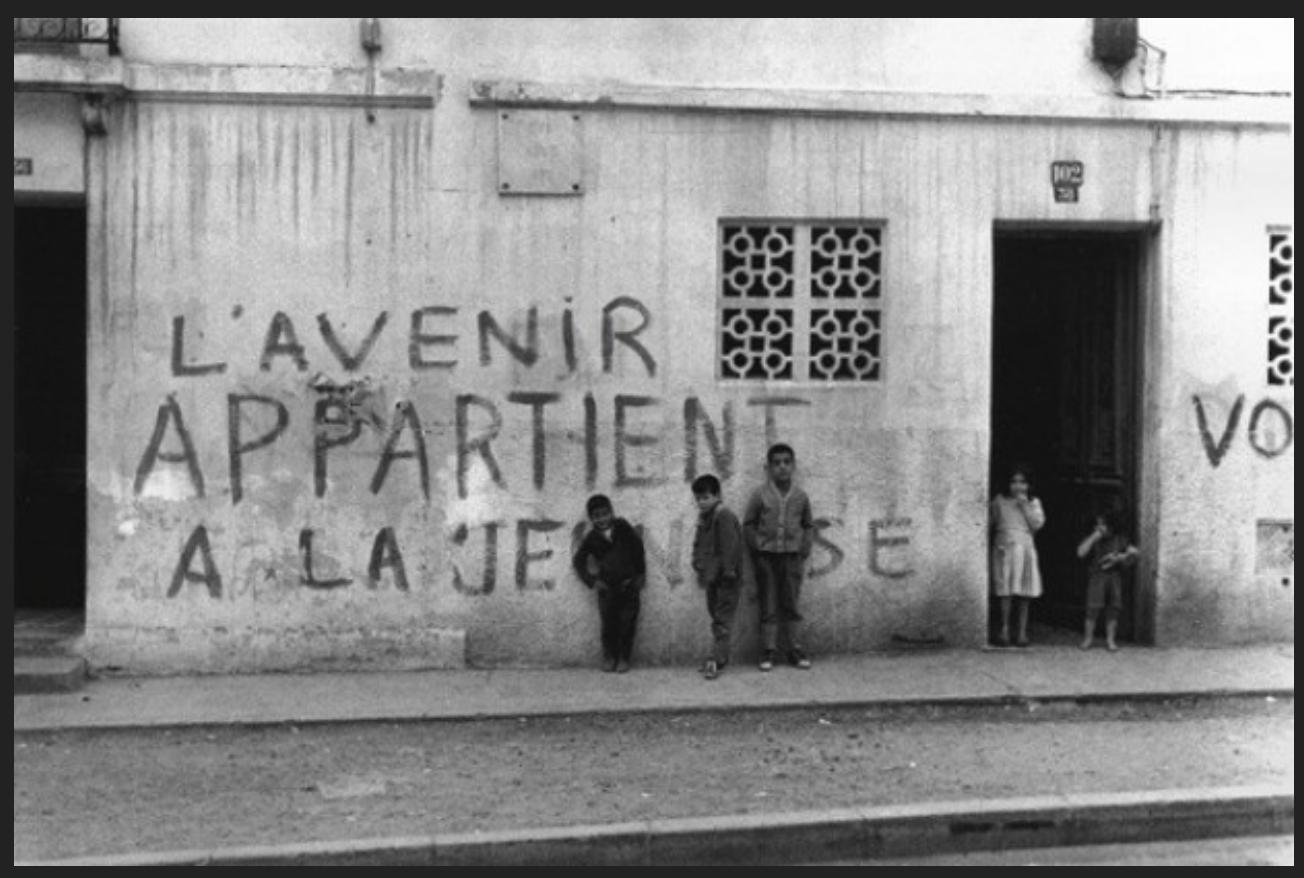

Le ragazze e i ragazzi tra i 18 e i 21 anni che, tutti insieme, nel 1975 diventarono maggiorenni avevano fatto esercizio di partecipazione nei movimenti giovanili e studenteschi, moti spontanei di aggregazione di portata intercontinentale, potenti e rumorosi come la giovinezza. In quei contesti di ribellione organizzata al carattere autoritario di alcune istituzioni sociali, quelle ragazze e quei ragazzi per la prima volta si percepivano – e quindi erano – un gruppo sociale autonomo. Chiari gli elementi che lo identificavano: il carattere enfatico delle loro forme aggregative; il contenuto provocatorio della loro semantica rispetto alla morale tradizionale; l’internazionalismo; la politica come valore in sé.

E poiché il riconoscimento di sé coincide spesso con la capacità di riconoscere gli altri, quei movimenti si imposero all’attenzione pubblica anche per la contiguità con gruppi tradizionalmente strutturati. Nelle stesse sedi si facevano lotte trasversali per i diritti di tutte le minoranze, i femminismi, le istanze di operai e braccianti, pienamente consonanti con quelle studentesche o comunque col loro sostrato ideologico e filosofico. Il conflitto generazionale si legava a quello sociale, gli avversari delle proteste non erano solo controparti politiche, ma anche i gruppi di potere (economico) ritenuti in contrasto con l’interesse del popolo, e quindi avversari comuni di tutte le sue componenti.

L’ascesa delle sinistre in quegli anni (il quasi sorpasso del PCI sulla DC) conseguì alla capacità di alcuni suoi esponenti di sintonizzarsi su questo sentire, di raccogliere la spinta che veniva dal basso e sfruttarne la potenza.

C’era una componente utopistica nei moti giovanili degli anni ‘70, la componente di illusione che la gioventù consente, ma il potere della spinta fu reale, e condusse alle numerose riforme di quegli anni. La riforma tributaria, lo Statuto dei lavoratori, la legge sul divorzio, l’istituzione degli asili nido, la riforma del diritto di famiglia, del diritto penitenziario, la parità salariale, l’equo canone, l’istituzione del servizio sanitario nazionale, per citarne soltanto alcune. L’adeguamento progressivo dell’ordinamento giuridico alle istanze sociali era una conseguenza del buon funzionamento del motore politico della democrazia, affondava le radici in quella rinvigorita coscienza di classe[2] e nella capacità di alcune forze politiche di mettersi in ascolto di essa.

Autocoscienza e ascolto funzionavano: creavano un movimento ascendente capace di far emergere, rimescolandole e lavorandole nelle sedi collettive, istanze popolari schiette, reali, di intercettarle e farle confluire nel discorso pubblico, di trasformarle in misure concrete di avanzamento dell’ordinamento verso forme sempre più egualitarie ed inclusive, quindi sempre più democratiche.

La democrazia stessa, letteralmente potere al popolo, implica del resto la coscienza in capo al popolo di averlo, quel potere. E il popolo, in quanto soggetto collettivo, plurale, ontologicamente complesso e contraddittorio, non può avere consapevolezza di sé se non costruendola in spazi condivisi, attraverso la discussione e il dialogo, il confronto e la sintesi, esercizi faticosi e complessi, non sempre lineari nelle forme e negli esiti[3].

La complessità di funzionamento di un popolo attivo ed autocosciente si manifestava in quegli anni anche in forme violente. In parte erano un’espressione, estrema, della carica di aggressività implicita nell’azione dei movimenti, e di alcune assonanze tra la componente culturale marxista e certe idee anarchiche. Per la restante parte, tuttavia, la violenza fu anche, innegabilmente, una reazione sgomenta al potere trasformativo dell’autocoscienza popolare, un tentativo di sedarla. E ciò perché il fervore politico (non solo giovanile) era visto come pericolosissimo da quelle frange della popolazione e delle istituzioni che non avevano mai smesso di aderire all’ideale di un ordine artificioso, semplificato, come era stato quello del regime fascista[4]. Un ordine intrinsecamente violento, necessariamente imposto con la forza, a causa della sua innaturalità e della conseguente fatica a contenere le multiformi ribellioni quotidiane di cui la vita è fatta, specie quando costretta.

2. Ordine contro caos e le regole del gioco

Democrazia, come del resto ormai compiutamente teorizzato, è concetto tendenzialmente antitetico a quelli di ordine e disciplina: la democrazia è strutturalmente caotica, contraddittoria, scomposta nelle modalità di funzionamento. Lo stesso meccanismo elettorale altro non è che la presa d’atto del limite ontologico della sovranità popolare: proprio la pluralità di anime che compongono il popolo, soggetto collettivo titolare del potere, impone che a un certo punto si sospenda l’incedere del confronto dialettico, altrimenti inesauribile, e ci si conti. E allora le modalità di questa conta sono massimamente rilevanti.

La storia del suffragio e del suo progressivo allargamento è infatti la storia del progredire della società italiana verso forme sempre più compiute di democrazia. Dal diritto di voto ristretto ai cittadini maschi individuati su base censitaria dello scenario post-unitario[5] – segno di una società stratificata e divisa –, all’allargamento, nel 1882[6], a tutti i cittadini alfabetizzati in risposta alle istanze popolari, all’estensione del diritto di voto a tutti i cittadini di sesso maschile nel 1912[7]. Con la successiva estensione alle donne, avvenuta soltanto nel secondo dopoguerra e con lo shock della guerra alle spalle, il suffragio divenne finalmente universale. Furono quindi infine tutte le componenti sociali ad eleggere nel 1946 l’Assemblea Costituente[8]. Di lì, il cammino è proseguito con la necessità di dare forma e vita alle istituzioni ed ai principi che in base alla Carta compongono l’ordinamento repubblicano, ed in quel solco si colloca la legge 8 marzo 1975, n. 39[9]. Dal punto di vista del suffragio, essa costituisce il punto ad oggi più alto del percorso di concretizzazione del principio costituzionale della sovranità popolare, ridefinendo dall’interno, in senso ampliativo e fortemente simbolico, il concetto stesso di popolo.

La storia del suffragio va letta in parallelo con quella dei sistemi elettorali, che pure ben racconta il percorso attraverso ed oltre l’esperienza fascista. Fin dagli albori del ventennio il tema fu attenzionato: il sistema plurinominale e proporzionale del Regno d’Italia in vigore al 1919[10] venne scalzato dalla legge uninominale del 1925[11] – mai attuata – e poi dall’aberrante sistema plebiscitario del 1928[12], fino alla completa obliterazione del passaggio elettorale a fronte della sostituzione, dal 1939 al 1943, della Camera dei Deputati con la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, i cui componenti non vi era necessità di scegliere. Reazione del tutto naturale a quel vuoto fu l’opzione per il sistema proporzionale puro compiuta con la legge elettorale del 1946[13], inizialmente prevista per l’elezione dell’Assemblea Costituente avvenuta il 2 giugno di quell’anno, e successivamente adottata come disciplina per l’elezione dei membri della Camera dei Deputati[14]. La legge è rimasta in vigore per quasi 50 anni, tanto solida fu la ratio sottesa. È emblematico che, rispetto alla scelta di campo in favore del proporzionale, l’inserimento (mai attuato) di un premio di maggioranza nel 1953[15] fu percepito come talmente oltraggioso nei confronti della base democratica della neonata repubblica che il relativo provvedimento passò alla storia come “legge truffa”.

L’ampiamento del suffragio arrivò quindi in un quadro di acquisita affermazione e ferma difesa della rappresentatività come elemento fondamentale dell’ordinamento repubblicano, in un contesto di ormai pieno compimento del disegno costituzionale attraverso la progressiva costruzione del nuovo assetto istituzionale (la Corte Costituzionale nel 1956, il CNEL nel 1958, il CSM nel 1959). Eppure, un altro importante elemento di contesto è l’interessamento internazionale sulla situazione italiana negli anni ’70, che pure aveva molto a che fare con i risultati elettorali: ragion d’essere di quell’interessamento era infatti la paura che il comunismo prevalesse, assurgendo a forza di governo, e mettendo di nuovo in discussione i principi democratici per la sua vocazione ritenuta intrinsecamente totalitaria[16].

Ma il comunismo berlingueriano era quello che invocava la collaborazione di tutte le forze democratiche alla guida del paese, affermando la pericolosità di un governo delle sole sinistre per le sorti della democrazia italiana poiché, nonostante il PCI al 34%, le forze di sinistra avrebbero avuto, se del caso, una maggioranza assoluta troppo risicata, e non bastava: serviva un governo che avesse un consenso di molto superiore al 51%, che avesse la forza di consolidare e difendere le conquiste democratiche. Serviva agire col sostegno della maggioranza delle forze popolari, e quindi serviva l’unione dei partiti che le rappresentavano. L’invito al compromesso storico non era nei confronti della DC, ma nei confronti di tutti. Il governo doveva, quanto più possibile, rispecchiare il popolo. La rappresentatività non riguardava quindi solo il Parlamento. Non è più tempo della rivoluzione delle minoranze, diceva Berlinguer; egli voleva fare la rivoluzione delle maggioranze[17].

La posizione meno totalitaria che potesse assumersi, e che valse al PCI contestazioni dall’interno, dal basso, dagli stessi movimenti studenteschi. Con gli occhi di oggi, allora, la premura che l’attenzione internazionale riservava all’Italia sembra piuttosto rivolta al rischio che il partito comunista al governo potesse interferire con l’indisturbato sbocciare del neoliberismo capitalista.

3. Piani inclinati

La nostalgia per quell’energia, per quel fervore, per quel sano rapporto tra un popolo tumultuoso e ribelle e una politica in ascolto, pacata e lungimirante è inevitabile a fronte delle successive involuzioni.

Se le regole del gioco contano, significativamente la seconda repubblica si aprì con la riforma elettorale maggioritaria del 1993[18], dopo l’abrogazione referendaria del sistema proporzionale per il Senato, nel nome della governabilità e in risposta all’instabilità che la rappresentatività portava con sé. Ancora in nome della governabilità, le successive riforme della legge elettorale hanno sempre mantenuto, come costante, la presenza di un premio di maggioranza e di soglie di sbarramento, pur sulla base proporzionale, comunque distorta dall’introduzione di liste o capilista bloccati[19], non facendo eccezione il sistema misto della legge attuale[20].

Sembra che la sempre maggiore complessità del reale abbia richiesto a un certo punto di reintrodurre forme di semplificazione. Ma comprendere quale sia la causa e quale l’effetto non è agevole. Lo sviluppo tecnologico e l’evolvere delle modalità di comunicazione e informazione, se sotto alcuni aspetti hanno progressivamente accentuato tale complessità, dall’altro hanno costituito di per sé un formidabile ulteriore strumento di semplificazione dei meccanismi interni di funzionamento della società, nonché dei meccanismi di pensiero del popolo che la compone. L’effetto più evidente, carico di implicazioni, è il progressivo sostanziale venir meno della funzione dei corpi intermedi, che rende l’individuo solo e svuota la dimensione collettiva, facendo virare il popolo verso forme più o meno coscienti e sempre meno reversibili di individualismo psicologico ed ideologico. All’esercizio difficile dello stare insieme si è sostituito il picco glicemico della apparente libertà assoluta di scelta, della apparente accessibilità diretta dell’informazione, dell’apparente rapporto immediato col potere di riferimento.

Si è così prodotto un inevitabile slittamento da forme di partecipazione attiva del popolo al dibattito pubblico, necessariamente collettive, e forme di adesione individuale (la somma delle quali non crea per ciò solo una collettività) a contenuti preconfezionati, cui prestare semplicemente un consenso (chiamato suggestivamente scelta), senza alcuna possibilità di sindacare né tantomeno alcun potere di interferire con il processo di elaborazione di essi.

Altro elemento caratterizzante la seconda repubblica è, non a caso, costituito dalla centralità dello strumento televisivo nell’orientare i costumi (e le scelte) della popolazione, strumento poi progressivamente soppiantato da altri ancor più efficaci nel mantenere la presa dell’offerta sulla domanda.

Una virata talmente forte da meritare il nome che dovrebbe, nel gergo costituzionalistico, indicare una forma di stato analoga alla precedente ma intrinsecamente diversa nel suo assetto istituzionale, di norma quindi nata da un processo di revisione costituzionale; in Italia la televisione, il bipolarismo e qualche altro dettaglio, tra cui la coincidenza tra potere politico, mediatico ed economico, bastarono ampiamente ad imprimerla.

Nello slittamento dalla rappresentatività alla governabilità, dalla partecipazione al consenso (spesso mascherato da partecipazione in forme plebiscitarie), risiede la crisi del motore politico della democrazia[21], di quella capacità di sintonizzarsi sulle esigenze del popolo e dar loro attuazione.

Questa incapacità si manifesta in una resistenza a riconoscere le istanze sociali, anche quando sono evidentissime, anzi in una insofferenza sempre meno celata verso di esse.

Al movimento ascendente sperimentato proficuamente negli anni ’70 si contrappone da tempo, e oggi con evidenza, un sempre più evidente movimento discendente: quello di una politica che dice al popolo anziché ascoltarlo, che ne dirotta l’attenzione o i mal di pancia dove meglio ritiene, che cerca di spiegargli quali debbano essere le sue stesse esigenze. Un plusmaterno[22] statuale, rectius governativo, che dice al popolo anche, soprattutto, cosa debba temere, per ripristinare una soffusa sensazione di minorità che depotenzi eventuali slanci di autocoscienza in favore di un’insicurezza bisognosa di tutela. Un fenomeno studiato a livello psicologico come generativo di dipendenze.

Riemerge allora con evidenza la verticalità deteriore del rapporto di potere autoritario che il quadro repubblicano intendeva scalzare: se al popolo inteso come moltitudine[23] si sostituisce la plebe del plebiscito, la massa indistinta delle iconografie totalitariste, da soggetto detentore della sovranità questo ridiventa soggetto dominato.

Tornando al suffragio: in questo quadro di svuotamento sotterraneo dell’art. 1 della Costituzione, quale sia la composizione dell’elettorato non interessa minimamente ai governanti, che tanto decidono da soli quali siano le istanze meritevoli. Non sembra che ci siano i presupposti per sperare in nuovi adeguamenti del concetto di popolo includendovi le nuove componenti che ad oggi, innegabilmente non fosse per ragioni statistiche, lo compongono. Le istanze dei giovani, ad oggi gli infrasedicenni ed il loro futuro già segnato da una demografia spietata, quelle di ogni straniero che qui vive e lavora e beneficia – anche grazie a tanta giurisprudenza – degli stessi diritti sociali dei cittadini, le istanze di questo popolo che materialmente, fisicamente, esiste, sono testardamente tenute fuori dal gioco democratico.

Di più: al depotenziamento dei corpi intermedi si affiancano misure che hanno l’effetto, e quindi presumibilmente lo scopo, di mantenere e talvolta accentuare frammentazioni e differenze, censitarie, geografiche, fiscali, spaccando dall’interno il popolo stesso.

Mentre si indebolisce la forza politica propulsiva del popolo (l’autocoscienza e gli habitat in cui questa si crea) si bada ad evitare che esso inglobi nuove energie, e si lavora intanto a massimizzarne la frammentazione.

Una democrazia a bassa partecipazione, come quella invocata dalle aristocrazie europee all’indomani della Seconda Guerra Mondiale[24], all’epoca dichiaratamente pensata per salvaguardare gli interessi delle élites. Oggi, a chi giova?

4. L’imbrunire della democrazia

Questa riflessione muove dalla celebrazione di un anniversario, e allora urge chiedersi a che punto siamo.

L’Italia è di nuovo oggetto dell’interesse internazionale, questa volta per il suo posizionamento, nelle sedi ufficiali, accanto a paesi autoproclamati illiberali o fortemente in odore di esserlo sebbene formalmente democratici, che si sostengono a vicenda nel propugnare un modello di stato prospettato come alternativo (ancora l’illusione della scelta) rispetto alle forme consolidate della democrazia costituzionale, per mascherarne il carattere antitetico rispetto ad esse.

I sistemi statuali oggetto di regressione democratica (in base a processi dissimili, ma con esiti univoci) sono oggetto di attento studio da parte dei costituzionalisti[25]. Ne emerge un modello il cui carattere insidioso consiste nel mantenimento formale di alcuni passaggi fondamentali della democrazia – primo fra tutti il momento elettorale – che sono tuttavia svuotati dall’interno al fine di rendere sempre più accentrato e forte il potere: nell’aggiramento del dibattito parlamentare attraverso l’abuso di forme di decretazione d’urgenza o di istituti come la fiducia, nel mantenimento formale delle istituzioni di garanzia e di controllo, che sono tuttavia fatte oggetto di boicottaggio, di delegittimazione o di cattura, o tutte e tre le cose insieme.

Un ulteriore elemento connota questi sistemi, a fronte del formale mantenimento delle libertà: l’indole repressiva, securitaria, che ad ogni manifestarsi di disagio sociale, ad ogni rivendicazione, ad ogni istanza di tutela risponde come ad un problema di ordine pubblico da risolvere. Si è persa la capacità di distinguere i profili di illegalità, da trattare con proporzionalità di risposta, dal caos immanente nella democrazia, sintomo di salute, da non toccare, da salvaguardare. Al contrario, nella sforzata sovrapposizione tra stato e governo, il dissenso popolare non è concepito come un fisiologico pezzo dello stato stesso, ma come un nemico. E quando la repressione avviene nei confronti dei più giovani, nell’esercizio del loro tirocinio alla cittadinanza, diventa chiaro che si è perso di vista l’obiettivo di una loro inclusione nel concetto di popolo[26].

Il securitarismo rende evidente quanta insofferenza i governi interessati da queste regressioni nutrano per il disordine proprio della democrazia. Ma allora, per dirla con Zagrebelsky, essi nutrono insofferenza per la democrazia stessa[27].

E non si dica che la democrazia, per il suo strutturale relativismo, è idonea ad includere anche i fascismi: tale relativismo vale per ogni cosa, tranne che per i principi fondamentali della democrazia stessa, ossia l’uguaglianza sostanziale tra tutti gli uomini, ed i suoi corollari[28]. E non può quindi includere voci come quelle che in Italia, negli anni ’70, si opponevano expressis verbis al compiuto dispiegarsi dei principi costituzionali, affermando apertamente che la democrazia parlamentare fosse ideologicamente da avversare, voci per le quali il suffragio universale era sbagliato, poiché non credevano nell’uguaglianza degli uomini, credevano invece nelle differenze[29]. E che, negli anni ’80, invocavano una revisione costituzionale come presupposto necessario per la costruzione di una alternativa di destra che nel quadro repubblicano non era ritenuta ipotizzabile, evidentemente in quanto considerata con esso incompatibile, sostenendo il fallimento ed invocando la fine della prima repubblica[30].

Ironia della sorte, la prima repubblica finì per ragioni ben diverse ed a Costituzione invariata, ma la seconda si aprì nel segno della sovrapposizione tra potere economico e potere politico, e il resto è storia.

La convergenza tra potere politico ed economico è ormai consueta, e solo occasionalmente se ne percepisce il lato grottesco. I grandi magazzini aperti e con le luminarie di Natale accese, nel centro di Kiev, durante le ore di razionamento energetico, mentre la popolazione resta al buio[31]. Ma sono a disposizione esempi ben più vistosi.

La cattura da parte del potere economico di quello politico è tale per cui non si può neppure più parlare di convergenza di interessi bensì, troppo spesso, di coincidenza. Il che esclude che la politica possa fare quello che dovrebbe, ossia l’interesse del popolo.

Se l’emergere oggi di nuovi autoritarismi è un pericolo concreto è proprio perché si tratta di un modello simbiotico al più forte potere esistente su scala globale, quello economico appunto.

A differenza dei totalitarismi tradizionali, i modelli politici di cui si discute non ambiscono affatto ad accentrare i mezzi di produzione e a controllare l’economia. Al contrario, lo Stato come attore economico e come attore sociale è regressivo, affidando fette sempre più ampie di servizio pubblico al mercato. Il welfare non viene debitamente sostenuto, anzi è minato alle fondamenta attraverso misure che favoriscono l’ingresso di interessi privati.

Le ragioni del capitalismo e dell’autoritarismo oggi convergono perché condividono un interesse primario: quello all’indebolimento del popolo e del suo senso critico. L’accentramento del potere beneficia infatti, anzi necessita, della massa di consumatori instupiditi dai social network che il secondo ha creato, e così (solo così) può affermarsi; il capitalismo beneficia dell’erosione del pubblico e del conseguente deserto valoriale, dove qualsiasi prodotto può essere piazzato più facilmente per mancanza di alternative. Dove l’autoritarismo vede sudditi il capitalismo vede consumatori, entrambi concetti in antitesi con popolo. Concetti imperniati sull’individuo, autoreferenziale e privo della capacità di riconoscersi nell’altro a meno che questo sia identico a sé. L’identitario è l’opposto del collettivo, che presuppone differenze a confronto, l’emergere di nuclei di valorialità che possano poi essere aggregati attraverso la volontà[32], la capacità di intessere convergenze, la fatica che ciò comporta, l’imperfezione e l’approssimazione che implica.

5. Che fare?

Che possibilità hanno, in questo quadro, le proposte di ulteriore allargamento del suffragio? Non molte, e infatti le iniziative tentate in questa direzione sono tutte naufragate. Così i disegni di legge per l’attribuzione della maggiore età ai cittadini che abbiano compiuto 16 anni del 1997[33] e poi del 2007[34], quelli per il riconoscimento della cittadinanza ai bambini nati in Italia (ius soli), o che qui avessero completato uno o più cicli di studi frequentando le istituzioni scolastiche per almeno 5 anni (ius scholae)[35]. Si tratta ancora, sempre, di proposte di un allargamento verso il basso del suffragio, in funzione riequilibratrice della rappresentanza rispetto al dato reale. I giovani cui si nega il suffragio portano oggi uno specifico messaggio culturale: l’ambientalismo, la parità di genere e la non binarietà dei generi, ma anche temi relativi al mercato del lavoro ed alle politiche previdenziali. Istanze difficili, che potranno rimanere legittimamente secondarie nell’agenda fintanto che molti dei loro titolari sono mantenuti fuori dall’elettorato. Il tema è oggi rilanciato con il referendum sulla cittadinanza, il cui quesito è stato approvato con Sentenza della Corte Costituzionale dello scorso 7 febbraio 2025[36], volto ad abbassare da 10 a 5 anni di residenza il tempo necessario per poter chiedere ed ottenere la cittadinanza. Un’occasione per chiamare il popolo a far sentire la propria voce sull’idea che esso ha di sé stesso, che segna un fallimento della politica che non è riuscita a dare risposte in sede parlamentare, un’occasione cui si spera il popolo arrivi pronto.

E il mio maestro mi insegnò come è difficile trovare l’alba dentro l’imbrunire, dice una vecchia canzone, eppure è indispensabile tentare. Percepire l’urgenza di un cambiamento rispetto all’attuale globale china neoautoritaria, neoimperialista e tardocapitalista, implica porsi l’obiettivo primario di riabilitare il funzionamento politico della democrazia, come presupposto per qualsiasi più ambizioso progetto di avanzamento verso il bene comune.

Occorre allora difendere e moltiplicare occasioni e spazi di esercizio del carattere non deterministico della democrazia, del suo non rispondere ad alcuna irresistibile meccanica esterna, del suo progredire – o regredire, o schiantarsi – esclusivamente in ragione di forze endogene. Necessariamente ripartire dal basso, dal popolo, poiché nessun individuo da solo ha il potere di contrastare le forze globali che convergono nel senso di un suo progressivo e inesorabile deterioramento. Le forme aggregative vanno cercate negli interstizi, nei “buchi creati dall’esercizio formale della democrazia”[37], ossia negli spazi sottratti alle varie forme di coercizione – anche indiretta – che oggi sembrano opprimerla. Occorre quindi salvaguardare sacche di resistenza, custodire viva una brace di collettività sperando che possa prima o poi riaccendere il fuoco democratico anche nelle istituzioni.

Parlare di resistenza non è velleitario, poiché di questo si tratta, con riferimento all’esercizio della memoria, della critica e autocritica, dell’analisi delle reali implicazioni dei frammentati pezzi del discorso di cui ciascuno di noi, anche i meglio attrezzati, dispone.

L’attuale carattere esplicito di alcune di queste implicazioni, in relazione a fenomeni lungolatenti ed a lungo ambigui, ha quantomeno l’effetto di svegliare dal torpore fette di popolazione: lo scenario attuale crea nuovi attivismi, stimola quei sussulti di esercizio auto-organizzato di cittadinanza attiva mai sopiti ma rinnovati e rinvigoriti dal nuovo polarizzarsi del quadro. Attrae l’attenzione e le simpatie della classe media ai nuclei più radicali di contestazione.

Il ruolo che i giovani possono avere in questa fase è evidente. I giovani rappresentano la parte di mondo non ancora stanca o assuefatta, fisiologicamente ribelle. Giovinezza è concetto archetipico della capacità di integrare una componente utopica. In questo senso la democrazia deve curare i propri giovani, non soltanto in senso anagrafico: curare la componente propulsiva, perché no romantica, o nostalgica di qualcosa che neppure ha vissuto, e nondimeno percepisce come vitale e mancante.

La rivoluzione delle maggioranze appare oggi lontanissima e quantomai improbabile. Ma al tempo stesso, se il totalitarismo ha potuto cambiare veste e forma, forse anche la rivoluzione potrebbe farlo.

L’immagine tradizionale di rivoluzione è quella dell’“irrompere delle masse popolari sul terreno dove si decidono le loro sorti”[38], l’improvviso deflagrare di energie lungamente accumulate, ma anche il prevalere di una soggettività politica sui fattori strutturali esterni, in una concezione della storia come “processo permanente di produzione di soggettività”[39]. La forza emotiva è ciò che realmente connota l’impulso rivoluzionario: un impulso endogeno, il cui progredire lentamente fino a un punto di saturazione (o di completa maturazione) è dato proprio dalla complessità e lentezza dei meccanismi di sintonizzazione delle molteplici voci popolari. La rivoluzione non ha quindi necessariamente in sé l’elemento violento, che invece è proprio delle rivolte, dei sollevamenti, concetti distanti da quello di organizzazione, imprescindibile per il funzionamento di una soggettività collettiva[40].

Nel plasmare tale soggettività collettiva la memoria ha un ruolo centrale. Alcuna discontinuità può aversi se non attraverso la presa d’atto di ciò che è stato, di ciò che è, del percorso: “un appuntamento tra le generazioni che sono state e la nostra”[41].

Ecco perché gli anniversari sono importanti.

[1] Il riferimento è a Kant e alla sua definizione dell’illuminismo come uscita dell’uomo dallo stato di minorità intesa come uso dell’intelletto con la guida di un altro, in un testo del 1784 intitolato Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo?.

[2] Il riferimento è a Storia e coscienza di classe di G. Lukács, del 1922, uscito nella prima edizione italiana del 1967 con una prefazione dell’autore che chiarì ed aggiornò alcuni concetti prendendo le distanze da altre. L’Autore individuava infatti l’unica vera coscienza di classe in quella della classe proletaria (idealmente intesa, e non come categoria sociologica), che può diventare realmente tale solo sopprimendo il dominio di classe, in contrapposizione con la falsa coscienza di classe borghese, in realtà frammentata al proprio interno dove non è che una somma di capitali, e che non può concepirsi come classe se non in relazione al suo essere classe dominante. Negli anni ’70, tali teorie erano già state integrate dalle posizioni dell’esistenzialismo francese ed in particolare da Sartre, dalla sua concezione materialista sintetizzabile nella piena presa di coscienza dell’influenza delle condizioni materiali ed ambientali sullo sviluppo dell’intelletto e della vita sociale, politica e intellettuale dell’essere umano. Deve tuttavia osservarsi che quello di Lukács era un proletariato ideale, non necessariamente identificato con la relativa categoria sociologica, o almeno come tale è qui assunto in quanto archetipico della parte del popolo meno attrezzata economicamente, culturalmente o sotto qualsiasi altro profilo di potere.

[3] “A ben pensarci il moto a zig-zag del potere al popolo, il destino non lineare del suo passo, lʼincertezza del suo risultato assomigliano incredibilmente al modo in cui si muove anche il cammino di tutto ciò che è organico: strade sbagliate, tentativi, aborti, un passo avanti e due passi indietro o di lato, fecondazioni a vuoto e rapsodici balzi in avanti. Il lavoro umano, il lavoro del popolo, non fa eccezione rispetto agli altri lavori dei viventi. Per funzionare, e quindi per produrre delle meraviglie, ha bisogno di incorporare una quota di disordine e caos. Di questo caos che gli si rimprovera immagino che non si possa fare a meno. In questo senso lʼinconcludenza della complessità è apparente, perché una parte di vuoto, di dispersione, di spreco è funzionale al suo obiettivo, è ciò che la fa andare avanti tenendo conto di tutto.” Annalisa Ambrosio, Il popolo al potere, Doppiozero, maggio 2024.

[4] Il riferimento è a C. Rosselli, Socialismo Liberale, uscito nel 1930 a Parigi e nel 1945 in Italia. L’Autore esprime l’idea che il fascismo costituisca essenzialmente una fuga dalla complessità caotica della democrazia, ossia del potere affidato al popolo, in nome di un ideale di ordine che quella complessità non comprende, non sopporta, rifugge, e per questa ragione osteggia tentando di ridurre, nella più estrema ed ingenua delle semplificazioni, il potere plurale e multiforme del popolo al potere di uno. L’impulso violento consegue allora alla necessità costante, per mantenere quell’ordine nella sua artificialità, di sopprimere ogni afflato di quella complessità che, tuttavia, non può che continuare continuamente ad affiorare.

[5] Legge 17 dicembre 1860, n. 4513.

[6] C.d. “Legge Zanardelli”, comportò l’estensione del diritto di voto ai cittadini che avessero compiuto 21 anni, mantenendo il criterio censitario tuttavia non necessario per i cittadini scolarizzati. In base a tale legge, era ammessa al voto una percentuale di cittadini compresa tra il 6 e il 7 per cento, contro il precedente 3 per cento.

[7] Legge 30 giugno 1912 n. 666, contenente il “Nuovo testo unico della legge elettorale politica”. Tale legge manteneva il criterio censitario o, in alternativa, il criterio della scolarizzazione o dello svolgimento del servizio militare, per i cittadini tra i 21 e i 30 anni, soglia di età raggiunta la quale tutti i cittadini di sesso maschile potevano votare.

[8] Decreto legislativo luogotenenziale n. 74 del 10 marzo 1946.

[9] Legge 8 marzo 1975, n. 39, Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato.

[10] Legge elettorale italiana del 1919 (modificata nel 1923 dalla Legge 18 novembre 1923, n. 2444) in materia di “Modificazioni alla legge elettorale politica, testo unico 2 settembre 1919, n. 1495”, che introdusse il premio di maggioranza.

[11] Legge 15 febbraio 1925, n. 122, in materia di “Modificazioni al testo unico della legge elettorale politica 18 dicembre 1923, n. 2694".

[12] Legge 17 maggio 1928, n. 1019, in materia di “Riforma della rappresentanza politica”.

[13] Legge 30 marzo 1957, n. 361, in materia di “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”.

[14] Legge n. 6 del 20 gennaio 1948. Minimi correttivi in senso maggioritario del medesimo impianto proporzionale erano previsti per il Senato dalla legge n. 29 del 6 febbraio 1948.

[15] Legge 31 marzo 1953, n. 148, in materia di “Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26.”.

[16] Su questi profili si veda diffusamente D. Vignati, Quando la democrazia italiana era “osservata speciale”: la Gran Bretagna e la questione comunista in Italia alla vigilia delle elezioni del 1976, in NAD, Nuovi Autoritarismi e Democrazia, n. 1/2021.

[17] Così Enrico Berlinguer in una intervista a Tg2 Ring del 1976.

[18] Legge 4 agosto 1993, n. 276, in materia di “Norme per l'elezione del Senato della Repubblica, e Legge 4 agosto 1993, n. 277 Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati”.

[19] Legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di “Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”, c.d. Porcellum, dichiarata incostituzionale con sentenza n. 1/2014 sia per quanto riguarda il premio di maggioranza che per quanto riguarda le liste bloccate; Legge 6 maggio 2015, n. 52, in materia di “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”. Tale legge non era estesa al Senato, in ragione della connessione con la legge costituzionale Renzi-Boschi, che prevedeva l’elezione del Senato direttamente da parte dei Consigli regionali. La legge, c.d. Italicum, fu anch’essa dichiarata parzialmente incostituzionale con sentenza n. 35/2017.

[20] Legge 3 novembre 2017, n. 165, in materia di “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali”, c.d. Rosatellum, prevede un sistema misto, con soglia di sbarramento e liste bloccate per la quota proporzionale.

[21] Il riferimento è a C. Galli, La destra al potere, del 2024, che invita a contestualizzare l’attuale situazione di “crisi della democrazia” come dovuta a specifici e contingenti fattori economici, tecnici, geopolitici, nonché a una crisi della politica che si traduce in una latitanza degli organi preposti a dare risposte alle istanze sociali.

[22] Il riferimento è a Laura Pigozzi, Il Plusmaterno, La solitudine delle madri in una società che chiede loro troppo, raccolta di saggi psicanalitici sul rischio di una presenza materna ipertrofica che soffochi la capacità della prole di autodeterminarsi e di sviluppare senso critico ed autocoscienza, passivizzandola.

[23] Il riferimento è ad A. Negri e M. Hardt, Empire, del 2000. Il concetto fondamentale di questo libro è una analisi che muove dalle teorie marxiste vedendo nella Moltitudine il soggetto capace di affrontare, nella costruzione del bene comune, la patologia individuata nel capitalismo imperialista.

[24] J.A. Schumpeter, Capitalismo, socialismo, democrazia, del 1942, che propone un modello democratico alternativo a quello “classico”, che passa per una presa d’atto della vaghezza di concezioni come bene comune e volontà popolare e concentra la propria attenzione sui soggetti eletti dal popolo stesso, individuati come i reali decisori, e sulla relativa necessaria professionalità e idoneità.

[25] Sia consentito rinviare, in Questa rivista, a «Dodici anni di riforme della giustizia in Ungheria», in questa rivista, vol. 3 settembre-dicembre 2023, Dialoghi oltre i confini nazionali, p. 499; «La riforma della giustizia israeliana: cronache dall’ultima frontiera costituzionale», in questa rivista, vol. 3 settembre-dicembre 2023, Dialoghi oltre i confini nazionali, p. 507; «Indipendenza della magistratura in Polonia. Lo “strappo nel cielo di carta” della rule of law e l’argomento identitario», in questa rivista, vol. 3 settembre-dicembre 2023, Dialoghi oltre i confini nazionali, p. 527. Si veda anche Miserie del sovranismo giuridico a cura di G. Martinico, L. Pierdominici, 2024.

[26] Emblematici i fatti del 23 febbraio del 2024 al Liceo Russoli di Pisa, in relazione ai quali si veda La democrazia dispotica, di Alfonso Maurizio Iacono, Doppiozero, Marzo 2024.

[27] G. Zagrebelsky, Imparare la democrazia, 2007.

[28] Iibidem.

[29] Così Pino Rauti nel 1971, in una intervista alla televisione svizzera.

[30] Il riferimento è alle posizioni dell’M.S.I. di Giorgio Almirante, che in una intervista a a Mixer del 1987 diceva: “democratico è un aggettivo che non mi convince”. Sulle posizioni dell’M.S.I. si veda diffusamente D. Conti, Fascisti contro la democrazia, del 2013.

[31] Davide Maria De Luca, Una guerra tardocapitalista, in Internazionale, n. 2025, che sottolinea come il centro commerciale in questione – il più grande e vistoso, ma comunque solo uno tra i tanti negozi illuminati per le strade di Kiev – sia di proprietà di Rinat Achmetov, un ricco oligarca ucraino, che controlla anche la Dtek, il più grande distributore privato di energia elettrica del paese, specificando come la giustificazione data consista nel ritenere essenziale non interrompere il funzionamento del mercato e del conseguente afflusso di guadagni, con la connessa fiscalità, ritenuta necessaria alle ragioni della guerra, evidenziando così la simbioticità tra ragioni politiche e mercato capitalista.

[32] “Se non disaggreghiamo, ogni proposito aggregativo evapora e del cosiddetto demos restano solo vaghe tracce discorsive, destinate a scomporsi sotto velature retoriche o populistiche. […] Se non disaggreghiamo, rischiamo di disorientarci, di perderci in una minacciosa foschia sociale, di non riconoscerci se non in ciò che supponiamo identico a noi, negando così il confronto, che è appunto esercizio concreto della democrazia, negoziazione e non sempre garantito superamento dei conflitti, disponibilità a fallire da soli insieme e a tentare ancora. In altre parole, rischiamo la stagnazione. E, forse, questo è proprio ciò che da noi si vuole e che noi abbiamo finito per volere o credere inevitabile.”, M. Nadotti, La democrazia e i suoi interstizi, Doppiozero, Luglio 2024.

[33] XIII Legislatura, PROPOSTA DI LEGGE N. 3986. Modifica all’articolo 2 del codice civile, in materia di maggiore età e di capacità di agire. Presentata il 10 luglio 1997.

[34] XV Legislatura, PROPOSTA DI LEGGE N. 2845. Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato. Presentata il 28 giugno 2007.

[35] Da ultimo, XVII legislatura, Disegno di legge n. 2092, approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2015, in un testo risultante dall’unificazione di un disegno di legge d’iniziativa popolare, arenatosi a fronte del cambio di governo.

[36] Sentenza della Corte Costituzionale n. 11/2025, Camera di Consiglio e Decisione del 20.1.2025, Deposito del 7.2.2025. Le norme oggetto del quesito sono costituite dall’art. 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”.

[37] Ancora M. Nadotti, La democrazia e i suoi interstizi, citando David Graeber, Critica della democrazia occidentale (titolo originale There never was a West, or, Democracy emerges from the spaces in between).

[38] E. Traverso, Interpretare le rivoluzioni, Introduzione a Rivoluzione, che cita Benjamin e il suo paragone delle rivoluzioni alla fissione nucleare, Trotskij e la sua rivendicazione del diritto dello storico ad andare sulle emozioni dei protagonisti.

[39] Ibidem.

[40] Elias Canetti, Massa e potere, 1972; Toni Negri, L’Evénement soulèvement, Soulevements, 2016.

[41] W. Benjamin, Sul concetto di storia, nelle Lezioni pubblicate nel 1950 (ma risalenti al 1942).

Foto di Mario Dondero, Algeria, 1962.