GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

Note minime sulla questione del travisamento della prova nel ricorso per cassazione*

di Marco Dell’Utri

È a me affidato il compito di presentare o illustrare, in termini sintetici, il tessuto o le linee di ragionamento che possono riconoscersi nelle diverse pronunce della Corte di cassazione civile che hanno ammesso la rilevabilità, come vizio di legittimità, del travisamento della prova.

Cercherò di assolvervi sottraendo solo pochi minuti della vostra attenzione.

È stato rappresentato, in modo che a me pare molto brillante ed efficace, il perimetro entro il quale si muovono le questioni su cui siamo chiamati a riflettere.

Si tratta, dunque, di esaminare, dalla prospettiva del giudice di legittimità, il rapporto tra il giudice di merito e la prova e, in modo più specifico, quel particolare impegno, cui il giudice di merito è chiamato, di ricavare, dai mezzi di prova acquisiti al processo, le informazioni probatorie destinate a sostenere la decisione che verrà assunta.

La regola sulla quale il giudice di legittimità misura il senso della propria diversità, rispetto al giudice di merito – ed è una regola sulla quale non mette conto più di discutere, a scanso di ogni possibile equivoco – è quella per cui deve escludersi alcuna possibilità, per il giudice di legittimità, di porre a oggetto del proprio esame il modo attraverso il quale il giudice di merito ha discrezionalmente operato le proprie scelte sul significato da attribuire ai mezzi di prova esaminati: si tratta di una prerogativa propria del giudice di merito, rispetto alla quale la Corte di cassazione, quale giudice di legittimità, difetta di alcuna attribuzione.

Il tema della denunciabilità, in sede di legittimità, del travisamento della prova, nella misura in cui si situa all'interno di questo rapporto tra il giudice di merito e il mezzo di prova, è propriamente chiamato a dirimere questa apparente aporia: se al giudice di legittimità è inibita la possibilità di sindacare il modo attraverso il quale il giudice di merito ha valutato la prova; e se il travisamento della prova è propriamente un giudizio sul modo in cui il giudice di merito ha assunto le sue determinazioni sul significato da attribuire alla prova, come sarà mai possibile, per il giudice di legittimità riconosce rilevanza a detto travisamento?

Nel porre questa domanda, non a caso ho inteso contrapporre all'impossibilità, per il giudice di legittimità, di sindacare la valutazione della prova fatta propria dal giudice di merito, l'eventuale rilevanza, come vizio di legittimità, del travisamento come giudizio sul modo in cui il giudice di merito ha assunto le sue determinazioni sul significato da attribuire alla prova.

Lo spazio che si apre al tema del travisamento della prova in sede di legittimità sta proprio qui: ossia, nell'assumere, da parte del giudice di merito, talune determinazioni sul significato di una prova che non sono una valutazione della prova.

Credo che questo punto costituisca propriamente il cuore della divisione su cui le diverse sensibilità o attitudini della Corte di cassazione civile faticano a incontrarsi.

Per comprendere questo aspetto (ossia la domanda se “ci sono attribuzioni di significato a una prova, che non sono una sua valutazione?”) credo che occorra porsi la seguente domanda: può il giudice di merito legittimamente attribuire, a un mezzo di prova, qualunque significato? Può il giudice di merito, ad esempio, pretendendo con ciò di operare una valutazione discrezionale legittima, affermare che una fotografia che riproduce un'automobile fornisca (non già l’immagine di un trattore, di un quad, di un trabiccolo a quattro ruote, etc., dunque di qualcosa che mantiene un legame razionalmente spiegabile con la figura di partenza, bensì) la riproduzione di un fiume?

Il carattere banale o paradossale dell’esempio – per cui occorre che mi scusi, per quanto la stilizzazione aiuti a semplificare o schematizzare il ragionamento – varrà ad evidenziare (come sotto la lente di un microscopio) uno spazio che, seppur minimo, purtuttavia si apre, tra la valutazione discrezionale del significato di un testo (genericamente inteso) e ciò che, di quello stesso testo, non può più costituire, giuridicamente, una valutazione.

Si sostiene: si tratterebbe di una ricostruzione dei fatti incontrastabilmente contraddetta da quanto risultante dagli atti e, dunque, suscettibile di essere censurata in sede di revocazione (art. 395 n. 4 c.p.c.); a patto, tuttavia, (lo afferma lo stesso art. 395 n. 4 c.p.c.) che il giudice non abbia espressamente giudicato sul contrasto eventualmente insorto tra le parti circa il significato di quella fotografia automobile/fiume.

Se, infatti – si osserva – il giudice di merito avesse espresso la propria valutazione su tale contrasto, decidendo sul rapporto automobile/fiume, (verosimilmente, il 999 per mille delle volte riconoscendo l'automobile, l'1 per mille delle volte continuando imperterrito a riconoscere il fiume) avrebbe comunque valutato la prova e, dunque, tale valutazione sarebbe in ogni caso non più censurabile, in sede di legittimità, sulla base della regola che abbiamo inizialmente posto come indiscutibile; e ciò, soprattutto, a seguito della soppressione del vizio di motivazione (se non nel caso-limite della motivazione non costituzionalmente giustificabile).

Dobbiamo, dunque, affermare che la parte che si sia vista dar torto dal giudice di merito che avesse riconosciuto espressamente, nella fotografia dell'automobile (e nel contrasto sul punto intervenuto tra le parti), la riproduzione fotografica di un fiume, non possa più contestare questa decisione, poiché in sede di legittimità la valutazione della prova fatta propria dal giudice di merito non è consentita; quella decisione, quindi, non sarebbe affatto illegittima (la motivazione infatti, avrebbe una sua logica interna, non denunciabile ai sensi dell’art. 132 n. 4 c.p.c.), dovendo ritenersi, semmai, o al più, una decisione ingiusta.

Ma siamo proprio sicuri di dover riconoscere come legittima l'assoluta e piena libertà del giudice di merito di attribuire a una prova tutti i significati che ritiene arbitrariamente di potergli attribuire? Il potere di valutazione del giudice di merito è una libertà assoluta o è, invece, un potere discrezionale? (non dimentichiamoci che l’art. 116 c.p.c., proprio con riguardo alla valutazione delle prove, parla di ‘prudente apprezzamento’).

Esiste una distinzione tra la libertà interpretativa che riconosciamo, ad esempio, all’interprete di un'opera d'arte, rispetto al potere (discrezionale) interpretativo che il giudice di merito ha nell'attribuire un significato a un mezzo di prova?

Il riferimento al tema dell’interpretazione artistica non deve suonare eccentrico, o dominato da intenti d’indole puramente retorica, rispetto al discorso che si viene svolgendo, se solo si pensi alla ricchezza e alla fecondità delle pagine dedicate da Emilio Betti al tema dell’ermeneutica artistica nei passaggi che si ascrivono alla sua teoria generale dell’interpretazione, sovente proprio nel contrasto con Hans Georg Gadamer proprio a proposito dell’interpretazione artistica come ‘modello’ di approccio conoscitivo.

L’interprete di un'opera d'arte avrebbe buon gioco, ad esempio, dinanzi alla nostra fotografia dell'automobile, a vedere rappresentata mirabilmente, attraverso il mezzo inventato dalla scienza e dalla tecnologia contemporanee, l'idea (magari di stampo futurista) del ‘movimento’, del fluire dello spirito delle cose, di quell'antico ‘tutto scorre’ (proprio come un fiume) che il presocratico Eraclito aveva intuito quale essenza profonda delle cose, e che aveva esemplificato nell'impossibilità di bagnarsi due volte nella stessa acqua di uno stesso fiume.

Dunque, la rappresentazione di quell’automobile null’altro sarebbe se non la (simbolica) rappresentazione del ‘fiume eracliteo’.

E, tuttavia, per arrivare a questa conclusione, l’interprete dell'opera d'arte deve necessariamente avvalersi dell'uso della metafora, della libertà dell’associazione simbolica; deve introdurre, nel rapporto con il testo artistico (o, meglio, interpretato in chiave artistica), il libero gioco (necessariamente ‘arbitrario’) del proprio mondo interiore e delle proprie esperienze intellettuali.

Ma il giudice di merito alle prese con un testo probatorio dispone della medesima libertà? Potrebbe davvero usare liberamente la metafora, l'associazione simbolica, arricchire la lettura del testo con l’introduzione arbitraria del proprio mondo interiore e di proprie particolari esperienze intellettuali?

La risposta negativa a questo interrogativo (di per sé evidente, per la radicale diversità di prospettive e di finalità dei due approcci ermeneutici) ci riporta a voci di un vocabolario o a nozioni elementari più consuete del linguaggio giuridico: la discrezionalità, che è il tratto di ogni ‘funzione’ regolata da norme giuridiche, non è (e non può essere) la libertà dell’arbitrio; e dunque, la valutazione discrezionale di un testo probatorio ha dei confini, che sono propriamente identificabili con il perimetro di tutti i significati possibili di un testo che rispondano a una logica spiegabile (meglio sarebbe dire ad una logica ‘aperta alla condivisione collettiva’), ossia (per tornare al nostro testo probatorio), con il perimetro all’interno del quale trovano posto tutte le informazioni probatorie della cui congruità, rispetto al mezzo di prova esaminato, è possibile rendere conto in termini logico-razionali (naturalmente, di una logica e di una razionalità aperte alla condivisione collettiva e orientate in termini argomentativi).

Al di fuori di quel perimetro (disegnato, occorre ripetere, dagli imperativi della logica e del ragionamento argomentativo), le scelte del giudice (nell’attribuzione di significati al testo) non costituiscono più l’esercizio di una valutazione discrezionale, ma sono solo l’esplicazione di un imprevedibile e incontrollabile arbitrio (ossia di un arbitrio destinato a seguire una logica del tutto interna e autoreferenziale); un arbitrio in forza del quale sarebbe possibile inventare qualunque significato dei testi probatori disponibili; testi che, da ‘base’ di un ragionamento logico, diverrebbero mero ‘pretesto’ di un sogno intellettuale: si tratterebbe, né più né meno, di ‘inventare prove’.

E quando il giudice ‘inventa’ una prova, non sta più valutando il mezzo probatorio sottoposto al suo esame: lo sta ‘creando’ (si vorrebbe dire d'ufficio), non avvedendosi dell’evidente errore che stravolge completamente, travisandola, la ricognizione del contenuto (che ambisce a porsi come) oggettivo del mezzo di prova esaminato.

E quando il giudice ‘crea’ una prova (d'ufficio) contro la legge sembrerebbe proprio porsi in contrasto con la regola per cui: "Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”: si tratta della regola (giuridica) contenuta nell’art. 115 c.p.c.

Si tratterebbe, dunque, di una decisione radicalmente e irriducibilmente infedele al processo per effetto della violazione di una norma giuridica.

La decisione del giudice di merito fondata sul presupposto che la fotografia di un'automobile ritragga un fiume, dunque, non è (solo) una decisione ingiusta: è propriamente una decisione illegittima, ossia resa in violazione di una specifica norma processuale; e al giudice di legittimità deve riconoscersi il potere di rilevarlo.

Le sentenze della Corte di cassazione che hanno ragionato secondo questo schema, credo si siano limitate al rilievo di questo vizio elementare (per quanto verosimilmente molto raro), aggiungendo unicamente, ai fini della rilevanza della censura, la necessità che l’istante che denunci tale vizio, oltre a dimostrare l’impossibilità di ricondurre al testo probatorio (neppure in modo indiretto) l’informazione che il giudice di merito ha ritenuto di trarne (secondo i termini di quella logica argomentativa prima descritta), dimostri altresì che l'errore denunciato, ove corretto, valga a condurre a una decisione certamente allo stesso favorevole: si tratta, in tal senso, di conferire rilievo a quel carattere di decisività della censura di legittimità, più volte richiamato anche a proposito di temi processuali di diversa natura.

Le massime che l’analisi critica dei colleghi dell’ufficio del Massimario hanno tratto, dalle nostre sentenze che si sono diffuse secondo il paradigma che ho cercato rapidamente di sintetizzare, mi pare restituiscano fedelmente il senso di quanto sin qui riportato.

Il timore – del tutto ragionevole e realistico – che l’adozione di tale prospettiva possa generare un uso strumentale del vizio del travisamento della prova, con il malizioso obiettivo di condurre il giudice di legittimità a tornare indebitamente sulla valutazione nel merito dei fatti di causa – e, dunque, la conseguente legittima preoccupazione di una moltiplicazione artificiosa dei ricorsi in sede di legittimità, non devono (né possono) indurci a legittimare un’obiettiva (ulteriore) limitazione del diritto delle persone di difendere le proprie ragioni nel processo, al solo scopo di sopperire alle sperimentate difficoltà del legislatore di governare e proporzionare, in modo più ragionevole, i flussi abnormi delle controversie condotte all’esame di una Corte Suprema.

Converrà peraltro considerare come, attraverso una severa vigilanza sui ricorsi e, soprattutto, attraverso un accurato self-restraint delle proprie asserzioni, il giudice di legittimità potrà incidere in modo significativo sul costume del foro, opponendosi con rigore ad ogni pretesa delle parti di indulgere ancora, in sede di legittimità, su temi di merito; ma senza tuttavia perdere, tra le maglie del controllo, forme palesi e inaccettabili di ingiustizia non adeguatamente sorvegliate in sede territoriale.

Si tratterebbe – per richiamare la fortunata formula – di non buttare via il bambino (dell’ingiustizia inaccettabile) assieme all’acqua ‘sporca’ (delle valutazioni di fatto).

Credo che questo specifico atteggiamento di fermezza sul senso di giustizia sia una conclusione da esaminare, non tanto (o non solo) alla stregua degli impulsi della propria coscienza civile (di cittadini, prima ancora che di giuristi), quanto piuttosto in forza di un più misurato equilibrio, se non proprio di una più meditata saggezza, nell’affrontare il senso elementare delle cose.

*Il testo riproduce l’intervento svolto, il 14 marzo 2023, nell’Incontro di studi organizzato dalla Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione, dal titolo “Errare Humanum…Travisare Diabolicum. La questione del travisamento nel ricorso per cassazione”, tenutosi a Roma, nell’Aula Magna della Corte di cassazione.

Sommario: I. Introduzione - 1. Le riforme del 1997 e 2012 dell’amministrazione del sistema giudiziario e i tribunali ungheresi - 2. L’amministrazione degli organi giudiziari ungheresi - II. Percorso di accesso alla magistratura - 1. I requisiti prescritti dalla legge per l’ammissione al concorso - 2. Il procedimento del concorso per magistrato ordinario.

I. Introduzione

1. Le riforme del 1997 e 2012 dell’amministrazione del sistema giudiziario e i tribunali ungheresi

Negli anni ’90 per la riforma dei sistemi giudiziari nei paesi post-comunisti le circostanze erano favorevoli: con l’esperienza della dittatura appena passata e le intenzioni verso l'integrazione europea, tutti i legislatori dei paesi dell’Est Europa cercavano di creare un'organizzazione giudiziaria indipendente e istituire consigli giudiziari indipendenti, ponendo così la selezione dei giudici nelle mani dei giudici stessi.

L’Ungheria con la riforma del 1989 ha compiuto una transizione verso un regime democratico, tale riforma ha consentito al sistema ungherese di passare da un modello di amministrazione della giustizia di tipo ministeriale ad uno compiutamente consiliare. L’articolo 50 della Costituzione del 1989 ha previsto l’istituzione del Consiglio Giudiziario Nazionale[1], effettivamente introdotto dalla legge sull’Organizzazione e l’amministrazione delle corti del 1997[2]. Con la transizione ad un sistema democratico la titolarità delle competenze che hanno ad oggetto lo status dei giudici, ad. es. reclutamento, promozioni, retribuzione, responsabilità, sono state trasferite dall’esecutivo ad un organo indipendente a composizione mista di membri togati e laici. L’adesione al modello consiliare ha consentito al sistema ungherese di soddisfare gli standard internazionali ed europei relativi all’indipendenza della magistratura[3].

La seconda riforma generale della magistratura é avvenuta con l’entrata in vigore della nuova Costituzione, la Legge Fondamentale, nel 2012[4]. La riforma della magistratura ha rappresentato un elemento centrale del processo di mutamento con il quale é stato introdotto un sistema ’ibrido’[5]. Si prevede l’istituzione di un Ufficio Nazionale per la Magistratura[6], presieduto da un giudice nominato a maggioranza assoluta dal Parlamento, al quale la nuova Costituzione attribuisce 'le responsabilità fondamentali dell’amministrazione delle corti ordinarie’, limitando il ruolo del Consiglio Giudiziario Nazionale[7] ad una funzione di mero controllo dell’amministrazione centrale, di cui risulta titolare il Presidente dell’Ufficio Nazionale. Tale assetto costituzionale rivela la volontà politica di introdurre un sistema organizzativo ’ibrido’, caratterizzato dalla coesistenza tra un organo di nomina parlamentare e un rappresentante della magistratura, all’interno del quale le funzioni che più incidono sullo status dei giudici, e.g. decisioni su carriere, trasferimenti, nomine, giudizi disciplinari dei magistrati, siano attribuite in via esclusiva al primo, relegando il secondo a funzioni meramente consultive e di controllo[8].

La ridefinizione dell’assetto istituzionale avvenuta a livello costituzionale trova conferma anche a livello legislativo, al quale la ‘Costituzione nuova’[9] rinvia per la concreta attribuzione ai due organi citati delle funzioni in materia. Dalla legge organica n. 61 del 2011 è stata realizzata un’assoluta concentrazione in un organo monocratico – il Presidente dell’Ufficio Nazionale per la Magistratura – di tutte le competenze relative allo status dei giudici, alla organizzazione e al budget degli uffici giudiziari. Allo stesso tempo, la legge declina la partecipazione all’amministrazione della giustizia da parte del Consiglio Giudiziario Nazionale in termini esclusivamente accessori rispetto alle funzioni attribuite al Presidente.

Rispetto a questa ultima riforma complessa del sistema giudiziario ungherese la Commissione di Venezia ha espresso valutazioni fortemente critiche[10]. In particolare, la Commissione ha affermato che la concentrazione di poteri in un organo monocratico e la contestuale compressione del ruolo del Consiglio non solo finiscono con il contraddire gli standard europei in materia di organizzazione della giustizia, relativi al rispetto dell’indipendenza dei giudici, ma risultano difficilmente compatibili anche con la tutela effettiva del diritto a un processo giusto garantito dall’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo[11]. L’indipendenza del sistema giudiziario e dei giudici ungheresi é ancora un oggetto molto importante del dialogo in corso relativo allo stato di diritto tra la Commissione Europea e il Governo ungherese.

2. L’amministrazione degli organi giudiziari ungheresi

L’amministrazione centrale dei tribunali è di competenza del Presidente dell’Ufficio Nazionale per la Magistratura, coadiuvato dai vicepresidenti. L’operato amministrativo del Presidente è soggetto alla vigilanza del Consiglio Nazionale Giudiziario. Il Presidente dell’Ufficio è responsabile del funzionamento e dell’efficienza dell’amministrazione centrale, deve assicurare che quest’ultima, come previsto dalla legge, svolga le proprie mansioni nell’osservanza del principio costituzionale dell’indipendenza giudiziaria. Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente adotta decisioni, regolamenti e raccomandazioni. Il Presidente dell’Ufficio è eletto dal parlamento nazionale – a maggioranza dei due terzi dei deputati – su proposta del Presidente della Repubblica e la carica può essere rivestita soltanto da un giudice.

Il Consiglio Nazionale esercita la vigilanza sull'amministrazione centrale dei tribunali ed è composto da 15 membri. Ne fa parte d’ufficio il Presidente della Corte suprema mentre gli altri 14 giudici sono eletti da e tra i membri dell’assemblea dei giudici delegati.

In Ungheria la giustizia è amministrata dai seguenti organi giudiziari:

- la Corte suprema (Kúria),

- le corti d’appello regionali (5),

- i tribunali regionali (20),

- i tribunali locali (107) e distrettuali (secondo i distretti di Budapest (6))

La competenza giurisdizionale dei tribunali corrisponde in generale alle suddivisioni amministrativo-territoriali del paese. I tribunali locali in campagna e distrettuali a Budapest esercitano la loro giurisdizione in primo grado per i casi civili e penali, e giudicano in composizione monocratica. I tribunali regionali si occupano dei casi civili, penali, amministrativi e del lavoro in primo grado, ove previsto in tal senso dalla legge, e decidono sui ricorsi in appello presentati contro le sentenze dei tribunali locali e distrettuali. I tribunali regionali in primo grado giudicano in composizione monocratico e in secondo grado in composizione collegiale di tre giudici.

Le Corti d’appello regionali si occupano dei ricorsi in appello presentati contro le decisioni dei tribunali regionali, sono composte dalle divisioni penale, civile, amministrativo, lavoro e giudicano in composizione collegiale di tre giudici.

Il titolare dell’amministrazione dei tribunali e delle corti è sempre il presidente, e ogni tribunale regionale e corte d’appello ha il suo consiglio giudiziario e la seduta plenaria.

La Corte suprema, con sede a Budapest, è la massima autorità giudiziaria in Ungheria, che garantisce l’uniformità di applicazione del diritto da parte dei tribunali e, a tal fine, adotta decisioni di armonizzazione del diritto che sono vincolanti per tutti i tribunali. Il presidente della Corte suprema è eletto dal parlamento nazionale – a maggioranza dei due terzi dei deputati – su proposta del Presidente della Repubblica. La carica di presidente della Corte Suprema può essere rivestita soltanto da un giudice. La Corte Suprema esamina (nei casi previsti dalla legge) i ricorsi presentati contro le decisioni dei tribunali e delle corti di appello regionali, esamina le istanze di revisione, adotta decisioni di uniformità vincolanti, esamina la giurisprudenza che emerge dalle cause definitivamente chiuse, analizza e riesamina la prassi giurisprudenziale dei tribunali, pubblica decisioni e risoluzioni in materia di principi giuridici. É composta da collegi giudicanti e collegi preposti all’armonizzazione del diritto e da sezioni penale, civile e amministrativo.

La Corte Suprema è indipendente dall’amministrazione del Presidente dell’Ufficio Nazionale per la Magistratura, la sua amministrazione compete al Presidente della Corte Suprema, nominato a maggioranza assoluta dal Parlamento.

II. Percorso di accesso alla magistratura

1. I requisiti prescritti dalla legge per l’ammissione al concorso

La garanzia della qualità e dell'efficacia del sistema giudiziario si ritrova, da un lato, nelle condizioni strutturali e, dall'altro, nelle caratteristiche del personale. Come condizioni strutturali si considerano la produzione legislativa (e.g. le procedure giudiziare, la situazione costituzionale dei tribunali, la gestione dei tribunali, la distribuzione dei poteri di controllo) e le condizioni di lavoro (e.g. la gestione del personale degli uffici giudiziari, il carico di lavoro del personale, le infrastrutture personali e materiali). Un fattore chiave nel funzionamento del sistema giudiziario é il fattore “umano", che significa il sistema di selezione, nomina e promozione dei giudici. Evidentemente il modo in cui si accede alla magistratura e il potere di decidere sulla carriera di un giudice possono avere un impatto fondamentale sulla qualità del giudizio[12].

Una parte importante della riforma giudiziaria menzionata precedentemente è stata la modifica sostanziale della procedura di selezione dei giudici introdotta dalla legge n. 162 del 2011[13]. Alla magistratura professionale si accede per concorso pubblico, che assicura un procedimento trasparente, sulla base di soli requisiti di capacità e merito. Per diventare giudice di livello superiore (corti d’appello e Corte Suprema) non esiste una procedura diversa, i giudici dei livelli inferiori della magistratura (tribunali distrettuali o tribunali regionali) accedono ai tribunali superiori mediante il concorso pubblico, secondo le regole generali applicati per tutti.

I requisiti previsti dalla legge e verificati insieme con la domanda per essere nominato magistrato sono i seguenti: il candidato (i) ha più di 30 anni; ii) ha la cittadinanza ungherese, iii) possiede la piena capacità giuridica e la capacità di agire definita dal codice civile, iv) é in possesso di una laurea in giurisprudenza; v) ha espletato il periodo di 3 anni di tirocinio forense vi) ha superato l’esame di specializzazione (in materia di diritto penale e procedura penale, diritto civile e procedura civile, diritto amministrativo, diritto del lavoro e della previdenza sociale e diritto comunitario), (vii) dopo l’esame di specializzazione ha svolto almeno 1 anno di esperienza lavorativa forense e.g. segretario di tribunale o avvocato, notaio, pubblico ministero o pubblico ufficiale, viii) ha presentato la dichiarazione sul proprio patrimonio richiesta dalla legge, ed (ix) risulta idoneo ad agire come giudice sulla base del risultato ‘dell’esame d’idoneità’.

ad v) Il periodo di tirocinio

Il percorso classico per diventare magistrato inizia con lo svolgimento di un tirocinio giudiziario, che al quale si accede tramite un altro concorso pubblico[14], diverso dal concorso in relazione a un posto vacante di magistrato ordinario. La selezione è attuata mediante esame scritto e orale in materie giuridiche. Il concorso é bandito periodicamente dal Presidente dell’Ufficio Nazionale per la Magistratura nella Gazzetta Ufficiale. Il contenuto e la valutazione dell’esame spettano al Presidente[15], ma il candidato viene nominato tirocinante dal Presidente del tribunale nel cui territorio è stata presentata la domanda dell’applicazione.

I vincitori del concorso assumono la qualifica di ’tirocinante di tribunale’ e svolgono il periodo di tirocinio, della durata complessiva di 3 anni, articolato in corsi di approfondimento teorico-pratico e sessioni presso uffici giudiziari. I tirocinanti frequentano tutti gli uffici giudiziari, affiancando i magistrati tutor già in servizio nello svolgimento delle funzioni giudiziarie. I corsi teorici si tengono presso il tribunale regionale, nel cui territorio il tirocinante é stato nominato e la materia della formazione professionale dei tirocinanti é disciplinata dal decreto del Ministro della Giustizia. L’attività svolta durante il periodo di tirocinio é valutata dai tutor nominati dal Presidente del tribunale regionale. Il tirocinante di tribunale non esercita funzioni giudiziarie.

Si nota che sono ammessi a partecipare al concorso per un posto vacante di magistrato ordinario anche quelli che hanno espletato il loro tirocinio in un altro campo legale, e.g. studio legale di avvocati o notarile, ma durante la loro valutazione professionale dal consiglio giudiziario questo possa essere uno svantaggio.

ad vi) L’esame di specializzazione

Concluso il periodo del tirocinio e se la valutazione del tirocinante è positiva, il candidato puó presentare la domanda per l’esame di specializzazione organizzato dal Ministero della Giustizia[16]. L’esame si divide in tre parti secondo le materie dell’esame, che materie sono: 1. diritto penale, procedura penale, diritto penitenziario, diritto delle contravvenzioni, 2. diritto civile e di famiglia, diritto commerciale e fallimentare, procedura civile 3. diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto comunitario, diritto del lavoro e della previdenza sociale.

L'esame di specializzazione è uniforme per tutti i laureati in giurisprudenza che hanno completato i 3 anni di pratica forense (magistrati, avvocati, pubblici ministeri, notai, etc.). La commissione esaminatrice è composta da professionisti provenienti da tutti i campi legali (e.g. giudici, avvocati, professori universitari, pubblici ministeri, pubblici ufficiali) che hanno almeno dieci anni di esperienza professionale legale e hanno superato l’esame di specializzazione. I membri della commissione sono nominati dal Ministro della Giustizia per un periodo di cinque anni.

ad vii) Segretario di tribunale

Dopo il superamento dell’esame di specializzazione il percorso classico per diventare magistrato continua con la nomina del candidato a ‘segretario di tribunale’. Il segretario esercita certe funzioni giudiziarie previste dalla legge nel settore penale (e.g. nei casi delle contravvenzioni e, nel settore civile, nei casi relativi al registro delle imprese o degli enti civili9 in un modo autonomo, e aiuta anche il collabora anche al lavoro dei magistrati in tutti i settori. Il segretario di tribunale é nominato dal presidente del tribunale regionale nel cui territorio svolge la sua attività.

ad ix) L’esame d’idoneità

L’esame d’idoneità é un esame fisico e psicologico. Sono autorizzati a gestirlo solo gli esperti professionisti (medici, psicologi e psichiatri) affiliati agli Istituti di ricerca per gli affari giudiziari e il procedimento dell’esame è stabilito da un decreto[17] comune del Ministero della Giustizia e del Ministero della Sanità Pubblica. Le parti principali dell'esame sono: l’esame fisico, l’esame psicologico e l’esame neuropsichiatrico. In ogni caso la commissione composta da tre esperti decide all’unanimità in merito all'ammissibilità, deve elaborare un parere professionale motivato e la decisione della commissione è impugnabile.

2. Il procedimento del concorso per magistrato ordinario

Il concorso in relazione a un posto vacante di magistrato ordinario si apre con la pubblicazione del bando. In ogni caso compete al Presidente dell’Ufficio Nazionale di bandire un concorso per un posto vacante e la legge prescrive che il processo di nomina sia aperto, non discriminatorio, trasparente e deve fornire pari opportunità a ciascun candidato. Il bando del concorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Magistratura e sul sito web centrale dell'amministrazione della giustizia. Il candidato deve inviare la domanda e tutti i documenti di verifica dei criteri prescritti dalla legge direttamente al presidente del tribunale regionale, nel cui circondario il posto vacante si trova, indicato nel decreto di indizione. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande ogni candidato è ascoltato dal consiglio giudiziario del tribunale regionale o della corte di livello superiore.

Dopo aver ascoltato i candidati, il consiglio giudiziario valuta i documenti presentati e la capacità professionale del candidato assegnando punti e, secondo il numero totale dei punti in classifica, indica il miglior candidato. Nella valutazione dei candidati sono presi in considerazione i criteri determinati dal decreto ministeriale[18] in cui sono determinati anche i punti di valutazione assegnati ai singoli criteri:

- la durata dell’esperienza lavorativa in un campo legale (max. 26 punti),

- la valutazione del tirocinio e la valutazione del lavoro di segretario di tribunale (max. 20 punti) o per un posto di magistratura superiore la valutazione di professionalità (max. 24 punti),

- il risultato dell'esame di specializzazione (max.10 punti),

- il titolo scientifico (max. 20 punti),

- il risultato di una formazione post-laurea relativamente alla materia in cui il candidato svolgerà la sua funzione come giudice (max. 15 punti),

- i viaggi di studio all'estero (max. 5 punti),

- le competenze linguistiche (max. 10 punti),

- le pubblicazioni su argomenti giuridici (max. 5 punti) e altre attività professionali (max. 20 punti) che possono essere prese in considerazione sempre relativamente alla materia in cui il candidato svolgerá la sua funzione come giudice.

Nel caso di un concorso per la nomina a magistrato superiore, un ulteriore criterio di valutazione è il parere della divisione o sezione del tribunale o di corte d’appello o della Corte Suprema di cui diventerà giudice il candidato vincitore del concorso (max.20 punti). Dopo aver ascoltato il candidato anche il consiglio giudiziario del tribunale lo valuta (max. 10 punti).

Al consiglio giudiziario del tribunale non é consentito di discostarsi dalla graduatoria dei candidati, ma se due o più candidati raggiungono la stessa quantità di punti, il consiglio giudiziario stabilisce l’ordine tra i candidati con una decisione motivata. Il consiglio manda le domande e l’ordine dei candidati al presidente del tribunale regionale. Se il presidente del tribunale è d'accordo con la graduatoria dei candidati, trasmette le domande e la graduatoria al Presidente dell’Ufficio Nazionale per la Magistratura. Nel caso in cui il presidente del tribunale non sia d'accordo con la graduatoria dei candidati, deve motivare la sua decisione di proporre un candidato diverso dal candidato arrivato al primo posto.

Il risultato del concorso alla fine è deciso dal Presidente dell’Ufficio Nazionale per la Magistratura o, nel caso di un concorso per la Corte Suprema, dal Presidente della Kúria. Se il Presidente dell'Ufficio Nazionale per la Magistratura accetta il candidato arrivato al primo posto della graduatoria, presenta la domanda di nomina al Presidente della Repubblica. Il Presidente dell'Ufficio Nazionale per la Magistratura può discostarsi dalla graduatoria e proporre il secondo o il terzo classificato per la nomina al posto vacante, ma in questo caso deve motivare la decisione e inviare la sua proposta prima al Consiglio Giudiziario Nazionale per il suo accordo.

I candidati per la prima volta sono nominati magistrati dal Presidente della Repubblica. Nel caso di una domanda per un tribunale o corte superiore il vincitore del concorso è trasferito dal Presidente dell’Ufficio Nazionale per la Magistratura e nel caso di un concorso per la Corte Suprema il vincitore é nominato dal Presidente della Corte Suprema. La decisione sulla nomina del candidato è sempre pubblicata nella Gazzetta Ungherese e il candidato deve prestare giuramento prima di iniziare l'attività giudiziaria. Per la prima volta il giudice è nominato per un periodo determinato di tre anni e dopo la prima valutazione positiva sarà nominato per un periodo indeterminato.

Nel 2019 è entrata in vigore una modifica[19] della legge n. 162 del 2011 sullo ‘Status e retribuzione dei giudici’ che prevede un’eccezione per i giudici della Corte Costituzionale, eletti a maggioranza assoluta del Parlamento, che sono nominati magistrati della Corte Suprema dalla Presidente senza partecipare al concorso generale. Questa recente modifica è stata fortemente criticata dalla Commissione Europea nelle Relazioni sullo Stato di diritto degli ultimi anni.

Infine, viene si evidenzia che la legge ungherese prevede seri requisiti per quanto riguarda la condotta sociale dei giudici. Secondo le esperienze relativamente recenti del passato socialista, l'attività politica dei giudici è generalmente proibita, ciò significa che la partecipazione ad attività politiche e l'appartenenza ad associazioni o organizzazioni politici sono vietati dalla legge. Oltre al loro lavoro professionale, i giudici sono autorizzati ad impegnarsi solo con le attività scientifiche, educative, di coaching, arbitraggio, artistiche, editoriali e tecnologiche, o altre attività protette dalla legge sulla proprietà intellettuale. La legge specifica che i giudici sono autorizzati a svolgere le attività sopramenzionate solo se tale attività non mette in pericolo la loro indipendenza e imparzialità e non ostacola l'adempimento dei loro obblighi giudiziari.

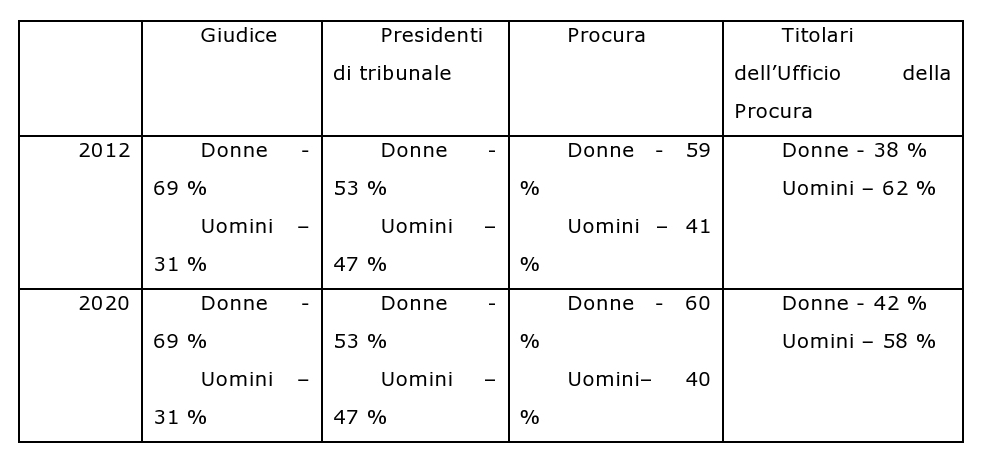

Un'altra caratteristica particolare del sistema giudiziario ungherese, che ha anche le sue origini nel passato socialista è, che diversamente che in molte altre parti del mondo, nei tribunali ungheresi tra i giudici le donne sono in maggioranza rispetto agli uomini. Poi secondo il rapporto annuale 2017 della Commissione Europea in Ungheria ci sono circa 30 giudici per ogni 100 mila ungheresi. La relazione annuale della Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia (CEPEJ) ha valutato i sistemi giuridici nel 2022 e ha comunicato una relazione rispetto a tutti i paesi europei sulla base dei dati del 2012 e del 2020.

In Ungheria la ripartizione dei posti tra i giudici donne e uomini secondo CEPEJ:

Source: European judicial systems CEPEJ Evaluation Report (2022: 65)

Per quanto riguarda i motivi storici e sociologici bisogna ricordare che prima della seconda guerra mondiale le donne non avevano la possibilità di studiare e laurearsi alle università. Dopo la guerra è diventata più comune che le donne studiassero e avessero più possibilità di fare carriera, ma in Ungheria per circa 40 anni la filosofia comunista determinava e limitava la libertà del pensiero, il che valeva anche per il sistema giudiziario. Nell’ambiente comunista i giudici tradizionalmente lavoravano più come pubblici ufficiali che come giudici indipendenti, e la formazione dei magistrati ovviamente non sosteneva l’approfondimento del principio dell'indipendenza della magistratura. Tradizionalmente sembra che le donne si adattino meglio a lavorare in un modo burocratico e, secondo alcuni autori[20] ungheresi, per le donne laureate è sempre stato più facile fare carriere nei campi in cui si guadagna meno, perché gli uomini semplicemente si ritirano dalle carriere mal pagate. Tra i laureati in giurisprudenza, la maggior parte delle donne lavora in campo giudiziario. Come sopra menzionato i giudici ungheresi hanno possibilità molto limitate di impegnarsi con altre attività e i loro stipendi tradizionalmente sono molto bassi rispetto alle altre carriere legali.

La situazione è migliorata dalla metà degli anni 90, e nel 2019 il Ministro della Giustizia ungherese ha annunciato l’aumento degli stipendi dei magistrati di oltre il 60%. Negli ultimi anni il numero di uomini è aumentato nel sistema giudiziario, ma rimane ancora inferiore rispetto al numero delle donne. Dobbiamo ancora aggiungere il vantaggio dell'orario flessibile del lavoro, la possibilità di 'home office’ che in Ungheria esisteva nel sistema giudiziario già in un'epoca in cui per altri campi di lavoro ancora non era assolutamente riconosciuta questo modo di lavoro, la chiusura estiva e invernale dei tribunali, e si capisce facilmente perché la carriera giudiziario fosse più attraente per le donne che per gli uomini.

Infine, si nota che diversamente dal sistema italiano in Ungheria il pubblico ministero non è un organo della magistratura ordinaria, non è un giudice. La Procura della Repubblica ungherese è un’autorità indipendente prevista dalla Costituzione, soggetta soltanto alla legge. È presieduta e amministrata dal Procuratore generale, nominato a maggioranza assoluta dal Parlamento. I procuratori sono nominati dal Procuratore Generale, ma i percorsi di accesso alla procura sono molto simili all’accesso alla magistratura[21].

*Giudice della sezione fallimentare della Corte Capitale di Budapest. Il suo contributo si inserisce nell'approfondimento del tema Accesso in magistratura, precedenti contributi Accesso alla magistratura - 1. Pensieri sparsi sul concorso in magistratura di Giacomo Fumu, Riflessioni sul concorso in magistratura di Mario Cigna Il tirocinio formativo ex art. 73 d.l. n. 69/2013 di Ernesto Aghina, Il procedimento per la nomina e selezione dei giudici e pubblici ministeri nella Repubblica Federale Tedesca di Cristiano Valle, sotto la voce della rivista Ordinamento giudiziario.

[1]Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT)

[2]Legge n. 87 del 1997 sulla Organizzazione e l’amministrazione delle corti (artt. 34-59)

[3]S. Penasa: L’amministrazione della giustizia in Ungheria:un sistema istituzionale ’bicefalo’ di derivazione ’democratico-illiberale’, Gli organi di governo autonomo della magistratura:un’analisi comparativa, Saggi-DPCE online, 2020/4, ISSN:2037-6677

[4] La Legge Fondamentela di Ungheria (25 Aprile 2011)

[5]Ibid. S. Penasa

[6]Országos Bírósági Hivatal (OBH)

[7]Országos Bírói Tanács (OBT)

[8]I. Vörös, The Constitutional Landscape after the Fourth and Fifth Amendment of Hungarian Fundamental Law, cit. 2 ss, Commissione di Venezia, Parere sul Quarto emendamento della Legge Fondamentale, 14-15 giugno 2013, 16 ss.

[9]La Legge Fondamentela di Ungheria (25 Aprile 2011) Articolo 25

[10]Commisione di Venezia Parere n. 663/2012, Opinion on Act CLXII of 2011 on the Legal Status and Renumeration of Judges and Act CLXI of 2011 on the Organisation and Administration of Courts of Hungary

[11]Rule of Law Report 2020 capitolo dedicato all’Ungheria.

[12]Bencze M. – Badó A. (2016): A magyar bírósági rendszer hatékonyságát és az ítélkezés színvonalát befolyásoló strukturális és személyi feltételek, in: A magyar jogrendszer állapota, MTA-TKJTI, 2016, 14_Bencze_Matyas_Bado_Attila.pdf (tk.hu), 14_Bencze_Matyas_Bado_Attila.pdf (tk.hu)

[13]Legge organica n. 161 del 2011 in materia di ’Organizzazione e amministrazione delle corti’ e la legge organica n. 162 del 2011 in materia di ’Status e retribuzione dei giudici’

[14]Decreto del Ministro della Giustizia n.11 del 1999.

[15]3/2016. (II.29.) OBH utasítás

[16]Decreto del Ministro della Giustizia n. 5 del 1991

[17]Decreto comune del Ministero della Giustizia e del Ministero della Sanità Pubblica n. 1 del 1999.

[18]Decreto del Ministro della Giustizia (KIM) n.7 del 2011.

[19]Legge no.127 del 2019

[20] A.Laczó-A.Madarasi, Dominance of female judges in the courts of Hungary – A different path to the development of women’s equality, 2022.

[21] Legge no. 164 del 2011.

Sull’appellabilità dell’ordinanza pronunciata sulla richiesta di accesso documentale ex art. 116, co. 2, c.p.a. (nota a Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2023, n. 4)

di Clara Napolitano

Sommario: 1. I fatti processuali e il principio espresso dalla Plenaria. – 2. Fondamento del principio: la natura decisoria dell’ordinanza ex art. 116, co. 2, c.p.a. – 3. Questioni collaterali: la «connessione» dei documenti oggetto della richiesta al giudizio in corso. – 4. Effettività della tutela, doppio grado di giudizio e principio di legalità processuale.

1. I fatti processuali e il principio espresso dalla Plenaria.

Il Supremo Consesso del Consiglio di Stato si esprime sull’appellabilità dell’ordinanza che si pronuncia in merito alla richiesta di accesso documentale inoltrata nel corso del giudizio ex art. 116, co. 2, c.p.a.

Qui di seguito i fatti della controversia che ha sollecitato l’intervento della Plenaria.

Nel 2020 la Consob[1] approva il regolamento del personale; la relativa delibera è quindi impugnata innanzi al Tar Lazio da alcuni avvocati appartenenti all’ufficio “consulenza legale” della Commissione, nella parte relativa al mancato adeguamento del trattamento giuridico ed economico, nonché dell’ordinamento delle carriere degli avvocati interni rispetto a quanto previsto dalla l. 31 dicembre 2012, n. 247[2] sull’ordinamento professionale forense e dall’ordinamento delle carriere degli avvocati della Banca d’Italia.

Nell’ambito del giudizio di annullamento, i ricorrenti propongono richiesta di accesso documentale ex art. 116, co. 2, c.p.a., finalizzata alla ostensione di tutti i documenti amministrativi afferenti al regolamento del personale e concernenti il profilo del trattamento economico, ivi compresi verbali delle riunioni di Commissione nei quali il tema è trattato; corrispondenza interna intercorsa tra le Unità organizzative della Consob; corrispondenza intercorsa tra la Consob e gli Ordini professionali. L’esibizione documentale – tematicamente limitata all’adeguamento del trattamento economico – è dichiaratamente funzionale alla difesa nel giudizio principale già incardinato.

A questa richiesta la Consob risponde con parziale reiezione, limitando l’ostensione alla sola corrispondenza intercorsa con gli Ordini professionali e negando, viceversa, l’accesso alla restante documentazione richiesta, ritenuta «connessa all’esercizio di potestà normativa» – tale intendendosi l’adozione del regolamento del personale – e, pertanto, non accessibile in forza dell’art. 24, co. 1, lett. c), l. n. 241/1990[3].

È qui che s’instaura una sub-fase processuale avverso quel diniego d’accesso, conclusasi con ordinanza[4] nella quale, rilevata la fondatezza dell’istanza e accertato il conseguente diritto dei ricorrenti di accedere alla documentazione richiesta[5], il Tar ordina alla Consob di consentire l’accesso entro i trenta giorni successivi dalla comunicazione del provvedimento giurisdizionale.

L’Amministrazione resistente appella l’ordinanza, chiedendo altresì la sospensione cautelare dei suoi effetti: la VI Sezione del Consiglio di Stato, investita del ricorso, accoglie (solo parzialmente) la sospensiva[6] e, con altro provvedimento[7], rimette all’Adunanza plenaria la questione circa l’ammissibilità dell’appello avverso l’ordinanza del Giudice che si pronuncia sull’accesso documentale in giudizio ex art. 116, co. 2, c.p.a.

Questione alla quale – lo si dichiara sin d’ora – il plenum del Consiglio di Stato risponde in senso affermativo, così ponendo fine a un serrato contrasto giurisprudenziale: «l’ordinanza resa nel corso del processo di primo grado sull’istanza di accesso documentale ai sensi dell’art. 116, secondo comma, cod. proc. amm., è appellabile innanzi al Consiglio di Stato».

2. Fondamento del principio: la natura decisoria dell’ordinanza ex art. 116, co. 2, c.p.a.

Ora, il principio ha un fondamento logico-concettuale ben preciso: l’ordinanza di cui all’art. 116, co. 2, c.p.a. ha natura decisoria[8]; come tale, dev’esserne assicurata l’appellabilità in ossequio ai principi costituzionali di difesa (art. 24 Cost.) e del doppio grado di giudizio (art. 125 Cost.).

Non v’è dubbio che il decisum del Consiglio di Stato abbia consentito una maggiore effettività della tutela dei richiedenti l’accesso, nonché degli eventuali controinteressati, mediante l’attribuzione di autonoma valenza decisoria all’ordinanza; questo esito, peraltro, passa per una attività interpretativa delle disposizioni che, probabilmente, esula dallo stretto perimetro del principio di legalità processuale.

Ma andiamo per gradi.

La natura decisoria dell’ordinanza che si pronuncia sull’istanza di accesso in corso di giudizio, si diceva.

Per rifletterci bisogna guardare alla vicenda da un angolo visuale più ampio, che procede più addietro nel tempo, e che si affaccia anche al diritto procedimentale sostanziale.

Invero, quello dell’accesso, disciplinato dall’art. 116 c.p.a., è un rito speciale, più celere di quello ordinario: esso consente d’impugnare il diniego (espresso o tacito) di accesso entro trenta giorni dalla sua conoscenza (o dalla formazione del silenzio rifiuto) e si conclude con una sentenza in forma semplificata, nella quale il Giudice, accertata la fondatezza della domanda[9], ordina all’Amministrazione l’esibizione dei documenti richiesti[10]. La sentenza, ovviamente, è appellabile.

Il comma 2 della medesima disposizione[11] ha poi una funzione di economia processuale[12]: esso consente – nell’ambito di un giudizio pendente – d’inoltrare istanza di accesso ai documenti “connessi” al giudizio medesimo. Su quell’istanza, depositata presso la segreteria del Tar e notificata all’Amministrazione e alle altre parti processuali, il Giudice può pronunciarsi con apposita ordinanza oppure direttamente nella sentenza che decide il giudizio principale.

La strutturazione della norma nulla dice circa la natura dell’ordinanza, dunque il tenore letterale non suggerisce alcuno specifico orientamento sul punto.

Ciò contrariamente a quanto, invece, accadeva prima del 2010, dunque prima della codificazione, laddove il diritto procedimentale amministrativo[13] e le disposizioni organizzative e di rito processuali[14] attribuivano espressamente la natura «istruttoria» a quell’ordinanza.

L’eliminazione dell’attributo «istruttoria» nella disposizione codicistica induce a ritenere che il legislatore quod voluit dixit, quod non dixit noluit: sicché il dato normativo di cui all’art. 116, co. 2, c.p.a. – o meglio, il silenzio di quel dato – sarebbe il primo indizio – a livello interpretativo – della mutata natura dell’ordinanza sull’istanza di accesso.

E però è altresì vero che già prima del codice del processo amministrativo era emerso un contrasto giurisprudenziale, interno persino alle medesime sezioni, sul modo di concepire questo tipo di ordinanze e i relativi procedimenti: tanto che – a fronte di sentenze del Consiglio di Stato che sancivano l’inappellabilità dell’ordinanza, stante la sua natura istruttoria[15] – si è gradualmente manifestato un orientamento meno rigido – a dir così, casistico – per il quale la natura dell’ordinanza (e dunque la sua appellabilità) muterebbe a seconda del suo concreto contenuto[16], in particolare a seconda che il Giudice operi (o meno) un vaglio sull’effettiva rilevanza dei documenti per il giudizio in corso.

L’Adunanza plenaria sceglie di scartare quest’ultimo indirizzo, fonte di eccessive incertezze («la natura decisoria o meno di un provvedimento giudiziale va stabilita sulla base di criteri normativi», si legge nella sentenza in commento). E, come anticipato, di attribuire all’ordinanza ex art. 116, co. 2, c.p.a., natura decisoria.

Oltre al dato storico di cui s’è appena dato conto, che considera tanto il diritto processuale quanto quello sostanziale, la Plenaria si avvale di ragioni interpretative della disposizione codicistica per giungere alle sue conclusioni.

Anzitutto, la richiesta di accesso è collocata nell’alveo dell’art. 116 c.p.a. che, come detto, concerne il giudizio a fronte del diniego d’accesso: se avverso il diniego (espresso o tacito) può esser proposto ricorso, da decidersi con sentenza; e se quello stesso ricorso («il ricorso di cui al comma 1», sancisce la disposizione) può essere presentato in forma di richiesta nell’ambito di un giudizio già instaurato per ragioni di economia processuale; allora – anche quando presentato in forma di richiesta – esso dev’essere deciso con provvedimento impugnabile analogo alla sentenza.

A ciò si aggiunga che la richiesta non dev’essere solo depositata nella segreteria del Tar – come le altre richieste istruttorie – ma dev’essere anche notificata all’Amministrazione e agli eventuali controinteressati (non necessariamente coincidenti con le parti già evocate in giudizio), esattamente come un ricorso. Dato essenziale: l’istanza è rivolta non al Giudice, bensì all’Amministrazione. Ciò la rende intrinsecamente differente dalle altre richieste presentate in giudizio (da ritenersi effettivamente istruttorie) e la avvicina di molto a un’istanza procedimentale, della quale è data notizia in giudizio, e il cui esito è giustiziabile.

Questo crinale della distinzione tra piano sostanziale e processuale separa, dunque, l’accesso ai documenti amministrativi dall’acquisizione probatoria al giudizio. È qui che la Plenaria fa ricorso a un suo precedente – la sentenza n. 19/2020 – nel quale i due istituti sono nettamente separati.

Per il Giudice amministrativo del 2020, a differenza dell’accesso difensivo ai documenti, «gli strumenti di acquisizione probatoria […] si muovono esclusivamente sul piano e all’interno del processo; sono assoggettati alla prudente valutazione del giudice; eventuali rigetti non sono autonomamente impugnabili o ricorribili, potendo gli eventuali vizi dell’istruttoria rilevare come motivi di impugnazione della sentenza. Di conseguenza, il naturale corollario è che l’eventuale rigetto dell’istanza di esibizione di un documento della pubblica amministrazione […] non si pone in contrasto, né elude la ratio legis contenuta negli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, poiché le due disposizioni operano su un piano diverso, avendo la legge n. 241/1990 assunto l’interesse del privato all’accesso ai documenti come interesse sostanziale, mentre l’acquisizione documentale […] costituisce esercizio di un potere processuale e l’acquisizione del documento resta pur sempre subordinata alla valutazione della rilevanza dello stesso, ai fini della decisione, da parte del giudice al quale spetta di pronunciarsi sulla richiesta istruttoria […]»[17].

Se allora la richiesta di accesso ex art. 116, co. 2, c.p.a. è – di fatto – rispondente ai criteri di cui agli artt. 22 ss., l. n. 241/1990 e non può qualificarsi come mezzo istruttorio, in merito alla stessa il Giudice deve potersi pronunciare con provvedimento impugnabile.

Ciò anche per il più ampio principio costituzionale che assicura il diritto di difesa ex artt. 24 e 113 Cost. non soltanto del richiedente, ma anche dei controinteressati e della stessa p.A., qualora nel corso del processo sia emessa una ordinanza che accolga il ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a. e consenta l’ostensione dei documenti richiesti. Rispetto a quel provvedimento dev’esser garantita reazione sia da parte della p.A., sia dei controinteressati.

Il richiamo costituzionale della Plenaria si estende, infine, all’art. 125 Cost., ritenuto espressivo del principio del doppio grado di giudizio, come risultante dalla storica interpretazione offertane della stessa Plenaria nel 1978[18]: vero è che i provvedimenti espressamente appellabili sono le sentenze adottate dai Tribunali amministrativi regionali (artt. 91 e 100 c.p.a.) e le ordinanze cautelari adottate dai medesimi Tribunali (art. 62 c.p.a.); tuttavia, accanto a questi devono considerarsi le decisioni implicitamente appellabili, ovvero quelle che, a prescindere dalla forma e dal nomen, hanno un contenuto decisorio idoneo a incidere su situazioni giuridiche e suscettibili di passare in giudicato ovvero di risolvere «in contraddittorio tra le parti una specifica controversia»[19].

3. Questioni collaterali: la «connessione» dei documenti oggetto della richiesta al giudizio in corso.

Ora, l’impianto decisorio della Plenaria è indubbiamente chiaro e approda a una soluzione condivisibile perché ampliativa della tutela delle parti nel processo, così costituendo ancora attuazione del principio di effettività della tutela, garantito dall’art. 113 Cost. e dall’art. 1 c.p.a.

Le ragioni che inducono a preferire la natura decisoria dell’ordinanza sull’accesso rispetto a quella istruttoria sono tuttavia le medesime sulle quali è opportuno riflettere.

Si è detto che – sia in ragione di un criterio interpretativo storico, sia sistematico, sia puramente letterale dell’art. 116, co. 2, c.p.a. – quell’ordinanza contiene sempre determinazioni decisorie, come tali appellabili.

Ciò implica che il Giudice, quando decide sull’istanza di accesso formulata in giudizio, debba applicare il diritto sostanziale, e dunque debba verificare (soltanto) se sussistono i presupposti di cui agli artt. 22 ss., l. n. 241/1990: all’istanza si applica il diritto procedimentale in materia di accesso.

Affinché questo assunto sia sostenibile, deve venire in ombra il requisito della rilevanza della documentazione richiesta ai fini del giudizio: invero, per il diritto sostanziale, l’accesso documentale difensivo si sottrae a una previa «ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990»[20].

Il dato testuale dev’essere dunque interpretato. L’art. 116, co. 2, c.p.a. parla di richiesta di accesso «connessa» al giudizio in corso; questo requisito della connessione – e dunque del vaglio sulla rilevanza dei documenti per il giudizio instaurato – è stato valorizzato dall’orientamento che ha ritenuto la natura puramente istruttoria dell’ordinanza: secondo il quale, poiché il Giudice non deve guardare alla disciplina procedimentale dell’accesso, bensì alla rilevanza dei documenti ai fini della risoluzione della controversia, la richiesta ex art. 116, co. 2, c.p.a. sarebbe assimilabile a un mezzo istruttorio (una sorta di acquisizione probatoria, quindi).

Il Consesso in plenum diluisce, invece, il concetto di «connessione», riferendolo a una «strumentalità in senso ampio, in quanto la valutazione che deve essere effettuata dal giudice non è soltanto vòlta a verificare la possibile rilevanza del documento per la definizione del giudizio, ma può servire anche per risolvere in via stragiudiziale la controversia, per proporre una nuova impugnazione ovvero ancora una diversa domanda di tutela innanzi ad altra autorità giudiziaria»[21].

Come a dire: anche nella richiesta ex art. 116, co. 2, c.p.a. si deve guardare non alla stretta strumentalità alla conclusione del giudizio, bensì a una “più ampia” strumentalità che guarda – però – più che al processo, alla situazione sostanziale del richiedente. Così rischiando, però, di confondere il piano delle situazioni sostanziali con quello del processo.

Secondo la Plenaria, questa idea più ampia di «connessione» giustifica anche il fatto che l’art. 116, co. 2, c.p.a. consente al Giudice di non decidere in ordine all’istanza di accesso con ordinanza, ma di deciderla con la sentenza che definisce il giudizio: come statuito dal Consesso, il Giudice potrebbe infatti non ritenere necessaria la documentazione ai fini della definizione del giudizio e dunque rinviare la decisione incidentale sull’accesso al momento di adozione della sentenza.

Questa lettura non sembrerebbe scevra da contraddizioni: se la richiesta d’accesso è sottoposta alla disciplina sostanziale (e dunque non va considerata come acquisizione probatoria nel processo); se la valutazione sulla connessione è talmente ampia da escludere soltanto i documenti che – marcatamente – nulla hanno a che vedere col giudizio in corso; allora diventa meno agevole qualificare il potere del Giudice di differire l’accesso al momento della sentenza che conclude il giudizio, perché il suo esercizio implica una valutazione – più puntuale – circa la necessarietà della documentazione ai fini proprio di quella definizione del giudizio.

La costruzione, dunque, parrebbe restituire un potere – quello valutativo del Giudice circa la «connessione» dei documenti al giudizio – dai confini piuttosto incerti: che può giocarsi sul crinale oppositivo “inclusione/esclusione”.

Vale a dire che potrebbero avverarsi con la medesima plausibilità due scenari opposti.

Il primo, includente: se i documenti richiesti non devono essere necessariamente pregiudiziali per la decisione finale (ma, appunto, basta che siano «connessi» alla controversia per cui è causa), il Giudice ne ingiunge l’ostensione già in ordinanza, applica la l. n. 241/1990 e quindi estende la tutela del richiedente.

Il secondo, escludente: dato lo stesso presupposto, la semplice «connessione» al giudizio e la non stretta strumentalità alla decisione, il Giudice può anche differire la decisione rinviandola alla sentenza, così però non garantendo la tutela del diritto d’accesso del richiedente.

Potrebbe essere opportuno, pertanto, che il potere valutativo del Giudice circa la «connessione» della documentazione al giudizio in corso – mantenendosi sulla sua strumentalità in senso ampio – sia esercitato già nell’ordinanza sulla richiesta exart. 116, co. 2, c.p.a., in modo da differire il meno possibile la tutela del richiedente, rendendola effettiva.

4. Effettività della tutela, doppio grado di giudizio e principio di legalità processuale.

La sentenza dell’Adunanza plenaria in commento si presta a qualche riflessione, in cenno conclusivo, di più ampio respiro.

L’impressione che se ne trae leggendola è che la base fondativa su cui essa poggia, ovvero la dicotomia tra natura istruttoria e decisoria dell’ordinanza ex art. 116, co. 2, c.p.a., sia in realtà un – efficace – espediente argomentativo per ampliare la tutela giurisdizionale e consentire l’appellabilità di un provvedimento la cui impugnativa non è espressamente contemplata dalle disposizioni codicistiche.

Ciò è vieppiù evidente laddove si legga l’ordinanza di rimessione, la quale – nel tratteggiare il quadro giurisprudenziale e nell’aderire espressamente all’indirizzo che esclude l’appellabilità dell’ordinanza[22] – tocca temi processuali più generali.

Anzitutto, il rapporto tra la richiesta ex art. 116, co. 2, c.p.a. e le istanze istruttorie – in particolare e la richiesta di documenti che la parte può rivolgere direttamente al giudice (art. 64, co. 3)[23] – che confluiscono nel processo e che sono decise (anch’esse) con ordinanza, la quale però non è impugnabile bensì revocabile o modificabile dallo stesso Giudice che l’ha pronunciata.

La questione emerge perché – al di là della qualificazione formale come “istruttoria” – la richiesta ex art. 116, co. 2, al pari della richiesta ex art. 64, co. 3, comporta l’esibizione di atti e documenti che sono correlati al processo in corso e che contengono dati: probabilmente nel primo caso vi dev’essere solo la «connessione» al giudizio, mentre nel secondo vi dev’essere uno stretto rapporto di strumentalità alla decisione, ma – poiché la scelta del mezzo è operata dalla parte che lo richiede – ciò comporterebbe che sia la stessa parte richiedente, a qualificare il grado di connessione con il giudizio.

Secondo tema generale: il rapporto tra giudice di primo grado e giudice d’appello. Ammettere l’appellabilità dell’ordinanza ex art. 116, co. 2, c.p.a., non soltanto limita l’autonomia del primo, nella sua istruttoria processuale e nella conduzione del giudizio, ma rischia soprattutto di creare rallentamenti nella macchina giurisdizionale: sia perché una impugnazione potrebbe rivelarsi superflua, laddove superata da una sentenza comunque favorevole; sia perché l’ordinanza, sebbene non impugnabile, non solo è – come detto – modificabile e revocabile ma consente comunque un contraddittorio, pur differito alla impugnazione della eventuale sentenza da parte del soccombente nel merito.

Infine, il tema della esecuzione coattiva dell’ordinanza ex art. 116, co. 2, c.p.a.: laddove considerata provvedimento decisorio, la sua attuazione dovrebbe esser garantita anche tramite il rimedio dell’ottemperanza; viceversa, la sua mancata esecuzione da parte della p.A. dovrebbe esser valutata dal Giudice come argomento di prova (art. 64, co. 4, c.p.a.)[24].

L’Adunanza plenaria tace sulle questioni prospettate dalla Sezione rimettente, focalizzandosi strettamente sul tema della natura dell’ordinanza e offrendo una triplice – storica, letterale, sistematica – interpretazione dell’art. 116, co. 2, alla luce del principio costituzionale del doppio grado di giudizio di cui all’art. 125 Cost.

Il principio – che ha avuto un non univoco riconoscimento dalla dottrina[25] e dalla giurisprudenza costituzionale[26] – è apparso in particolare poco afferente alla funzione giurisdizionale, essendo riferibile, specialmente per la sua collocazione sistematica in Costituzione, più alla costruzione amministrativa del sistema ordinamentale italiano, implicando un riequilibrio tra centro e periferia tramite l’istituzione dei Tribunali amministrativi regionali[27].

Esso è comunque utile, nella lettura fornitane dalla Plenaria[28], all’ampliamento della tutela, sebbene questo esito non si confronti con un altro principio costituzionale: quello della legalità processuale di cui all’art. 111 Cost., per il quale il giusto processo è «regolato dalla legge».

Siamo, cioè, di fronte alla introduzione per via pretoria di una nuova regola processuale – ovvero l’appellabilità di una ordinanza non tipizzata dalla disposizione quale provvedimento autonomamente impugnabile – e dunque all’ampliamento dello strumento dell’appello. L’ordinanza rientrerebbe tra i provvedimenti «implicitamente» impugnabili perché avente contenuto decisorio: sebbene anche la decisorietà del contenuto sia stata determinata per via pretoria.

La chiave di lettura sta, forse più fermamente, nell’art. 24 Cost., giustamente richiamato dalla Plenaria: «è necessario assicurare il diritto di difesa (artt. 24 e 113 Cost.; art. 1 cod. proc. amm.) dei controinteressati e della stessa pubblica amministrazione, qualora nel corso del processo sia emessa una ordinanza che accolga il ricorso ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. e consenta l’ostensione dei documenti richiesti. Se non si permettesse, infatti, l’immediata appellabilità si potrebbe determinare, a seguito dell’ordine di esibizione e del conseguente obbligo della sua esecuzione, un pregiudizio irreversibile per il diritto alla riservatezza privata dei controinteressati e per le prerogative pubbliche dell’autorità che detiene i documenti. Si tenga conto, inoltre, che, potendo la pubblica amministrazione e i controinteressati non coincidere con le parti del processo principale, se non si assegnasse valenza decisoria all’ordinanza le suddette parti oltre a subire il pregiudizio sopra indicato potrebbero anche non essere legittimate a proporre impugnazione autonoma avverso la sentenza che definisce la controversia».

Il riferimento al principio costituzionale della difesa in giudizio fornisce, a parer di chi scrive, la più condivisibile lettura costituzionalmente orientata per garantire un ampliamento della tutela: ciò non tanto per la necessità di applicare meccanicamente il doppio grado di giudizio – stante il fatto che, lo si ripete, anche l’ostensione dei documenti oggetto di richiesta probatoria può comportare un potenziale pregiudizio, pertanto qualunque atto di primo grado dovrebbe così esser soggetto a una impugnativa autonoma in secondo grado – bensì per assicurare la difesa non soltanto del richiedente che si veda negare l’accesso; ma anche del controinteressato laddove l’accesso sia consentito, il quale soprattutto – in difetto d’autonoma impugnabilità – resterebbe sguarnito di protezione dinanzi al Giudice.

E questo risultato è raggiunto dalla Plenaria tramite un’attività interpretativa che va oltre il dettato normativo[29], arricchendolo guardando alla effettività della tutela: si conferma, insomma, la forza del formante pretorio amministrativo, che dice lo jus integrando le disposizioni, stavolta quelle regolatrici del processo.

[1] Delib. Consob 10 dicembre 2020, n. 21621, resa esecutiva con D.P.C.M. del 18 marzo 2021, a sua volta modificato con delibera n. 22313 del 27 aprile 2022, resa esecutiva con D.P.C.M. del 18 maggio 2022, in https://www.consob.it/documents/1912911/1950567/reg_consob_2020_21621.pdf/c94d5a3e-435a-a516-f8ca-8da8571d8840.

[2] In particolare dall’art. 23 della medesima legge, rubricato «Avvocati degli enti pubblici», il quale prevede che agli avvocati degli enti pubblici debba essere assicurato «un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta».

[3] Secondo il quale il diritto di accesso è escluso «nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione».

[4] Tar Lazio, II-quater, ord. 15 luglio 2022, n. 10022.

[5] Nel merito, il Tar rileva che il diniego d’accesso difetta di legittima motivazione: quand’anche si volesse attribuire natura normativa alla delibera di approvazione del regolamento del personale, bisognerebbe comunque riconoscere la prevalenza dell’interesse sotteso all’accesso difensivo rispetto agli interessi posti a base di quella esclusione, fondandosi detta prevalenza sul comma 7 dell’art. 24, in ossequio al quale «[d]eve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici» (corsivo nostro).

Sul punto, peraltro, v. Cons. Stato, Ad. plen., 25 settembre 2020, n. 19: «L’utilizzo dell’avverbio “comunque” denota la volontà del legislatore di non ‘appiattire’ l’istituto dell’accesso amministrativo sulla sola prospettiva della partecipazione, dell’imparzialità e della trasparenza, e corrobora la tesi che esistano, all’interno della fattispecie giuridica generale dell’accesso, due anime che vi convivono, dando luogo a due fattispecie particolari, di cui una (e cioè quella relativa all’accesso cd. difensivo) può addirittura operare quale eccezione al catalogo di esclusioni previste per l’altra (e cioè, l’accesso partecipativo), salvi gli opportuni temperamenti in sede di bilanciamento in concreto dei contrapposti interessi (v. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 7 febbraio 2014, n. 600).

[…] La logica difensiva è costruita intorno al principio dell’accessibilità dei documenti amministrativi per esigenze di tutela e si traduce in un onere aggravato sul piano probatorio, nel senso che grava sulla parte interessata l’onere di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario (o, addirittura, strettamente indispensabile se concerne dati sensibili o giudiziari) per la cura o la difesa dei propri interessi.

La tecnica legislativa utilizzata nel comma 7, rispetto ai precedenti commi del medesimo art. 24, avvalora la tesi che questo aggravamento probatorio in tanto si giustifica, proprio in quanto si fuoriesce dalla stretta logica partecipativa e di trasparenza, per entrare in quella, diversa, difensiva» (pt. 9.1).

[6] Cons. Stato, VI, ord. 9 settembre 2022, n. 4444: «il principale motivo opposto dalla Consob alla richiesta di accesso, incentrato sulla natura normativa, ovvero regolamentare, dell’attività posta in essere, e quindi sulla previsione (in tesi escludente) di cui all’art. 24, comma 1, lett. c, della l. 241/1990, appare revocabile in dubbio, per (almeno) due ragioni:

- sia perché nel riferirsi all’attività “diretta all’emanazione di atti normativi”, la disposizione di legge parrebbe prevedere piuttosto un differimento dell’accesso, ovvero una causa di esclusione temporanea, destinata a venire meno una volta che tale attività sia conclusa e l’atto sia stato formato;

- sia perché la tesi seguita dal Giudice di primo grado, nel senso che l’accesso difensivo di cui all’art. 24, comma 7, avrebbe carattere “comunque” preminente, appare persuasiva».

Ciò nondimeno, secondo la Sezione, «in questa sede, valutati anche comparativamente i contrapposti interessi, per quanto sinora osservato la domanda cautelare dell’Avvocatura è fondata e può essere accolta solo limitatamente alla richiesta di accesso al parere dell’Avvocatura stessa, il cui documento non può quindi essere osteso ai ricorrenti in primo grado».

[7] Stante il fatto che, come anche riferito nell’ordinanza cautelare già citata, «è controversa tra le parti, in rito, la questione dell’appellabilità dell’ordinanza del Tar, anche al cospetto di indirizzi giurisprudenziali al riguardo (da sempre) divergenti, questione che giustifica la sua rimessione dell’Adunanza plenaria, come da separata ordinanza», la VI Sezione fa rinvio alla Plenaria con ordinanza n. 8367 del 28 settembre 2022.

[8] La stessa ordinanza di rimessione – Cons. Stato, VI, n. 8367/2022, cit. – lega la natura dell’ordinanza alla sua sorte processuale: «Tale questione [la natura decisoria o istruttoria dell’ordinanza, n.d.r.], sulla quale la giurisprudenza diverge, si riflette peraltro non solo sull’appellabilità o meno dell’ordinanza ma, anche, conseguentemente, sulle modalità della sua esecuzione e, in particolare, nell’ipotesi in cui l’amministrazione non si conformi spontaneamente, sulla possibilità, per gli interessati, di attivare i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza» (pt. 5).

[9] L. Iannotta, I rapporti tra accesso tradizionale ed accesso civico generalizzato: la riqualificazione dell'istanza di accesso in corso di giudizio, in Foro amm., n. 7-8/2020, pp. 1373 ss.: «Tale rito presenta i caratteri di un giudizio di accertamento, come si evince dallo stesso art. 116 c.p.a. nella parte in cui afferma che il giudice, sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti richiesti. Il rito ha ad oggetto il rapporto amministrativo, disponendo il giudice di ampi e penetranti poteri di cognizione ed essendo direttamente chiamato a valutare, alla luce dei parametri normativi, se sussistono i presupposti per l’ostensione degli atti richiesti».

[10] Ripercorrendo sinteticamente l’art. 116, c.p.a., «1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi […] il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio […]. 4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione».

[11] Art. 116, co. 2, c.p.a.: «In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all’amministrazione e agli eventuali controinteressati. L’istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio».

[12] A. Travi, Manuale di giustizia amministrativa, Torino, 2023, p. 364.

[13] L’art. 25, co. 5, l. n. 241/1990, nella versione risultante dopo la riforma attuata con l. n. 15/2005, prevedeva: «Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all’amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini» (corsivo nostro).

[14] L’art. 21, co. 1, l. n. 1034/1971 (l. Tar), per effetto delle modifiche apportate dalla l. 205/2000, qualificava espressamente tale ordinanza come istruttoria, stabilendo che «il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all’amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio».

[15] Cons. Stato, VI, n. 403/2002, citata da Tar Lazio, ord. n. 8367/2022, cit.

[16] Cons. Stato, VI, n. 1629/2004: «se è vero che la impugnativa avverso le determinazioni concernenti il diritto di accesso, proposta con istanza al Presidente del TAR ai sensi dell’art. 1 L. n. 205 dovrebbe essere decisa con “ordinanza” come testualmente previsto dal citato art. 1, nondimeno si deve convenire che ogni qualvolta la pronuncia del Tribunale, senza nemmeno passare all’esame della pertinenza della documentazione richiesta (in relazione all’oggetto del giudizio pendente), ne escluda la accessibilità sulla sola base della ritenuta carenza dei presupposti stabiliti dalla disciplina generale ex artt. 22 e segg. L. n. 241/1990, allora la pronuncia stessa assume una connotazione decisoria e come tale è suscettibile di essere appellata (in tal senso cfr. la decisione della Sezione 10 febbraio 2002, n. 5450)». Indirizzo peraltro anche recentemente ripreso da Cons. Stato, VI, 14 agosto 2020, n. 5036; Cons. Stato, III, 7 ottobre 2020, n. 5944; Cons. Stato, IV, 27 ottobre 2011, n. 5765; Cons. Stato, III, 25 giugno 2010, n. 4068.

[17] Cons. Stato, Ad. plen., n. 19/2020, cit., pt. 9.3.1, che così prosegue: «Occorre in altri termini tenere distinti, da un lato, la pretesa all’ostensione del documento nei confronti della pubblica amministrazione, intesa quale protezione accordata all’interesse sostanziale alla conoscenza e, dall’altro lato, il diritto alla prova, inteso come protezione dell’interesse processuale della parte alla rappresentazione in giudizio, attraverso un determinato documento, dei fatti costitutivi della domanda, subordinato alla duplice valutazione giudiziale della concludenza e della rilevanza dello specifico mezzo di prova (v. Cons. Stato, Sez. IV, 6 marzo 1995, n. 158)».

[18] Ci si riferisce alla sentenza Cons. Stato, Ad. plen., 20 gennaio 1978, n. 1, nella quale si sancì l’appellabilità delle ordinanze cautelari, con commento di F. Satta in Foro It., vol. 101, 1978, pp. 1/2 - 7/8.

[19] Cons. Stato, Ad. plen., n. 1/1978, cit.

[20] Così il Tar Lazio nella sua ordinanza sull’accesso, la n. 10022/2022 già citata. L’assenza di valutazioni circa l’afferenza dei documenti al giudizio instaurato parrebbe condivisa anche dal Consiglio di Stato, il quale, in sede di appello della Consob con domanda cautelare, lo accoglie solo in parte, escludendo il parere dell’Avvocatura per ragioni normative (d.p.c.m. 26 gennaio 1996, n. 200, il cui art. 2 prescrive il segreto per determinati atti dell’Avvocatura, tra cui anche i «pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza»).

[21] Cons. Stato, Ad. plen., n. 4/2023 in commento.