I diritti illustrati. Intervista a Fabio Magnasciutti

di Maria Cristina Amoroso

“Non mi sono mai occupato di diritto”, mi ha detto quando gli ho proposto di rilasciare un intervista per la nostra Rivista, “proprio per questo sarà divertente”, ho risposto.

Difficile dire in poche righe chi è Fabio Magnasciutti.

Potrei definirlo un illustratore di successo ed elencare le testate famose che hanno ospitato i suoi disegni: l’Unità, la Repubblica, il Manifesto, Left, i programmi per i quali ha curato sigle o animazioni quali “Anno Zero” e “Che tempo che fa”, i numerosi progetti editoriali realizzati, tra cui le illustrazioni del testo “il vecchio e il bambino” di Francesco Guccini, ricordandovi che insegna illustrazione editoriale presso lo IED di Roma (Istituto Europeo di design).

Ma non renderebbe giustizia alla sua autopresentazione in cui, nell’enfatizzare la sua identità sostanziale, ha omesso tutto ciò che di “gloria pubblica e nomenclatura” avrebbe potuto sciorinarmi definendosi prima di ogni altra cosa il fondatore di Officina B5, scuola di illustrazione senza esami - come giusto che sia in una novella e prolifica “bottega rinascimentale” popolata da giovani appassionati dalle facce piene di futuro - e membro della band musicale “Her Pillow”, unitamente a suo fratello che, come traspare dai suoi racconti, ha svolto nella sua vita il ruolo di guida e mentore.

Perché lui? Perché il suo lungo viaggio di disegnatore, iniziato da bambino in un infanzia essenziale vissuta in una casa popolare paradossalmente ubicata nel ricco quartiere di Prati, l’ha trasformato negli ultimi anni in un “giurialchimista inconsapevole”, che, pur immaginandosi lontano da tutto ciò che si potrebbe ritenere “alloggiare” in una rivista giuridica, nei suoi disegni ne ha condiviso convintamente le tematiche.

La matita di Fabio dà forma all’universo della diversità, alla mal praticata accoglienza dei migranti, ai neo rigurgiti fascisti, al duello tra amore e violenza, alla difesa della libertà di espressione.

Gustate nel loro insieme le sue opere divengono pagine insolite di un manuale di diritto colorato di cui l’amore dell’uomo per l’uomo è il primo imperdibile capitolo.

Nelle sue creazioni aleggia un sottinteso sapiente: l’etica della sintonia con il proprio sé e l’empatia con l’altro sono ingredienti irrinunciabili per l’affermazione di qualsiasi regola scritta e, quindi, per una società migliore.

“Come si cambia il mondo? prendendolo per mano”, così in una romantica vignetta in cui un anziano ed un bambino di spalle camminano verso il futuro.

E affinché davvero quel mondo possa essere cambiato la sostanza deve prevalere sulla forma, l’essere sull’apparire, senza troppi girasoli che si rivolgono acriticamente verso soli veri o lampadine.

Un cuore in primo piano dice a frecce che non riescono a scalfirlo “c’è cuore e cuore e freccia e freccia”, Non tutto è vero, non tutto fa davvero breccia.

Drammatica e pertanto meravigliosamente ironica è la confessione del mitico struzzo BIP BIP al suo psicanalista: “ho un solo follower”, troppo poco per una società in cui l’esibizionismo ha stravinto.

Cercate i suoi piccoli capolavori su internet, sui social, guardateli, mangiateli e capirete perché ho voluto catturarlo e farlo nostro prigioniero, le sue vignette sull’emergenza Covid e sul proliferare dei DPCM vi lasceranno entusiasti.

Dare la forma dell’intervista a tre ore di chiacchierata onirica in cui le parole di Fabio sono esattamente in grado di definire plasticamente ricordi, sensazioni e stati d’animo è una impresa ardua e quindi di sicuro sbaglierò, perderò frammenti e frasi che avrei dovuto registrare ed appuntare per condividerle come meritavano.

Dal ricordo di una sua frequentazione che ignorava sistematicamente le piccole richieste d’aiuto dei mendicanti in strada alla sua attenzione per il fenomeno migratorio il passo è stato breve.

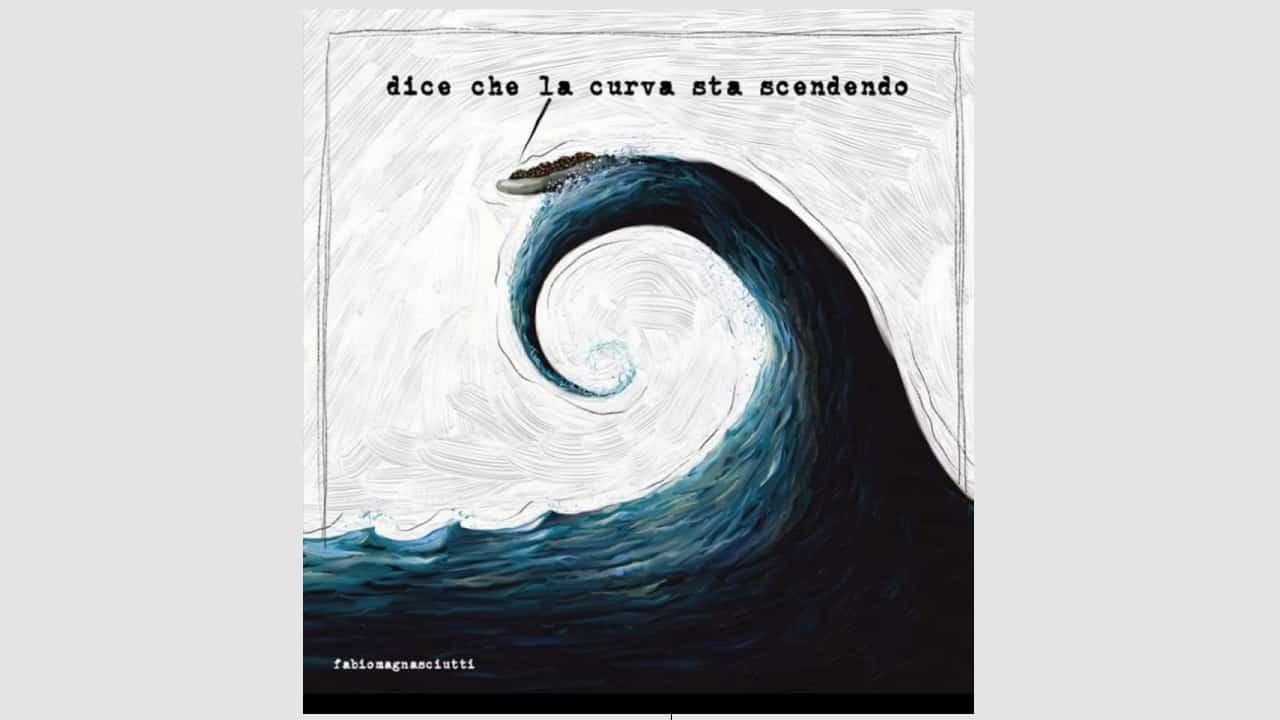

D. Nelle tue illustrazioni si affronta spessissimo il tema dell’accoglienza mancata ferita e bistrattata, le tue sono barche che non arrivano mai a terra, che rimangono sempre lontane dalla riva, sospese…

R. Ancora in questi giorni è rimasta sommersa dalle notizie sul Covid il tragico racconto dell’ennesimo naufragio in mare. Ed è inquietante osservare la costante ciclicità dell’attenzione e della disattenzione che avvolge un fenomeno che c’è sempre stato e che sempre ci sarà. Dovrebbe balzare agli occhi, ma ciò non accade, quanto sia impossibile ignorare le necessità umane. E l‘incompletezza dell’arrivo delle barche e dei barconi rispecchia la mia volontà di accendere un faro su ciò che continua a essere ogni giorno, ogni ora, l’ignoranza di un semplice e basilare bisogno umano, rinunciando al contempo a offrire risposte sulla modalità più adatta a soddisfare gli ineludibili bisogni di chi, per esigenze dolorose e non, semplicemente decide o è costretto a spostarsi dall’ora e dal qui.

D. In nessuna delle tue vignette si trovano risposte, infatti.

R. Il “ma” e il “forse” sono le categorie di riferimento di ogni mia creazione, non ho nessuna velleità di offrire certezze, non disegno per divulgare asserzioni immutabili. Il dubbio è sotteso a ogni illustrazione perché la mia espressione nasce dall’esigenza egoistica di tirare fuori qualcosa, di liberarmi in maniera catartica di un pensiero e di un’idea che chiede di fuggire fuori. E così per quel che riguarda l’umanità che lascia un luogo per arrivare a un altro, perché di tale si tratta e non di semplici migranti, semino un dubbio, sperando che raggiunga almeno uno dei fruitori dei miei disegni e che sblocchi l’attenzione su un tema totalmente collegato ai bisogni elementari. La sensazione cocente dell’umiliazione altrui, anche quando non è percepita dagli stessi soggetti che anelano a un luogo sicuro, a una casa o al cibo, è la molla che ancora non sia attiva, l’anello empatico in mancanza del quale non diventa urgente dare soluzioni al problema e la richiesta diventa invisibile e naufraga nel silenzio.

D. Straordinaria, secondo me, è la vignetta del coltello insanguinato che perde la sua forza a fronte di una matita che disegna un cuore. Quanto è difficile rappresentare la violenza con toni lievi?

R. La mia illustrazione è il frutto di un lavoro conscio e inconscio molto potente. Ogni espressione grafica deve tenere conto della forma e della sostanza del messaggio. Disegnare, ad esempio, per un fumetto o per una sceneggiatura richiede l’utilizzo di tecniche diverse. Il tratto esteriore non è evidentemente scindibile dal contenuto del messaggio, il significante e il significato sono intrinsecamente legati tra loro e quindi la forma si fonde e diventa sostanza. Il verso “si sta come d’autunno sugli alberi le foglie” è un verso rapido, precario perché tale è il suo contenuto, le foglie attaccate a malapena come la vita dei soldati sul fronte. Di tale inscindibile relazione tra forma e sostanza parla Raymond Queneau in “esercizi di stile”, un testo in cui un banale episodio di vita quotidiana è narrato con novantanove stili diversi assumendo altrettanti significati. Placo, quindi, la mia urgenza di comunicare i miei messaggi di non violenza scegliendo un tratto, un linguaggio, volutamente delicato, posto che sarebbe inutile e controproducente veicolare la non violenza con la violenza. La mia utile strada è quindi quella di un messaggio “positivamente subdolo”, capace di insinuarsi nelle piccole crepe che si aprono nei pensieri precostituiti e granitici, se poi le mie opere sembrano svolgere un’apparente funzione etica è solo perché questo è semplicemente il modo per liberarmi di qualcosa di tossico.

D. Nei tuoi disegni ci sono temi ricorrenti che diventano veri e propri personaggi di cui seguire le gesta, la tua passione per le foglie, ad esempio, da dove nasce?

R. La mia passione per le foglie deriva dalla mia parte contadina. Quando si raccoglieva, m’incantavo spesso nell’osservare le loro traiettorie, che fossero mosse dal vento o dalle nostre presenze, immaginavo giochi, poi venivo richiamato all’ordine. Le foglie sono collegate anche a un sogno nitido, luminoso dai contorni brillanti fatto da piccolo. Sognai di disegnare Tarzan che si spostava da una liana all’altra nella giungla. Nella mia immagine notturna disegnavo ogni linea alla perfezione realizzando un prodotto finale sbalorditivo. Risvegliatomi e messomi all’opera, in maniera inaspettata, la mia cura si rivolse più che alla figura umana agli alberi della foresta, e in particolare alle loro foglie: volli minuziosamente concentrarmi sui dettagli e realizzarne di diverse per ogni albero. Questo evento ebbe per me un valore iniziatico perché spostò la mia attenzione sul metodo, che è alla base della maestria di questo lavoro. Il metodo, unito alla devastante influenza del surrealismo di Magritte e alla magia delle parole di Gianni Rodari, ha per sempre caratterizzato il mio stile.

D. L’antifascismo tradotto in vignette…

R. Non mi piace parlare espressamente nei miei disegni di fascismo e antifascismo, la valenza evocativa di questi termini impone di doverli esplicitare con enorme cautela. Non condivido la tendenza a etichettare persone o idee nell’una o nell’altra categoria, su questi argomenti s’impone una grande riflessione. Per questo nelle mie creazioni la rappresentazione risulta scevra da simboli chiari o da elementi distintivi, prospetto l’attualità d’ideologie collegate a periodi drammatici senza però mai riferirmi a quel tempo per nome. Conosco il fascismo e le sue espressioni, soprattutto per ciò che è stata la mia vita familiare, ne ho comprese le sfumature declinate nella quotidianità, ed è proprio grazie e a causa di questa consapevolezza che maneggio sempre il tema con cautela.

D. Apparenza e social, che mi dici?

R. Uso i social per lavoro, li considero anche uno straordinario laboratorio da un punto di vista sociale, ma non ne sono amante e non ne sono dipendente; scrivo post alla necessità, non inflaziono la mia presenza. La sensazione permanente è che ci sia ormai una difficoltà diffusa a percepirsi umani anche se schermati. L’esposizione ossessiva sui social mi rimanda a profonde ansie esistenziali, a bolle distanti dal mondo reale in cui si trasferiscono frammenti, a volte francamente privi d’interesse, della vita vissuta. Il social sostitutivo del concreto è inquietante, ma il virtuale che diviene oggetto della realtà lo è ancora di più. Ho assistito sgomento a discussioni dal vivo aventi a oggetto i post pubblicati, in un’irreversibile confusione di piani. Inoltre m’inquieta la superficialità di pensiero originato da queste forme alternative di comunicazione: il cinquantesimo sterile post che dice esattamente quanto già detto dai precedenti, al quale sarebbe auspicabile rinunciare fosse solo per preservare l’unicità delle proprie affermazioni, diventa mero numero, mero intervento aggiuntivo di un dibattito che per questa ragione, sebbene apparente, diventa paradossalmente autorevole per i numerosi post di cui si è arricchito. Queste e altre considerazioni, che sarebbero lunghe da elencare, fanno capire che ci troviamo di fronte ad un fenomeno molto giovane di cui si conoscono troppo poco gli sviluppi.

D. Infine un OT: come fai a descrivere l’amore con tanto amore?

R. Lo descrivo per come lo percepisco, nei miei disegni cerco di restituire un amore che non abbia mai a che fare con un duello, con uno scontro. L’amore come unità che si afferma in quel momento, come unità esclusiva racchiusa in un perimetro invalicabile, sicuramente perfettibile, modificabile, ma mai conflittuale. In un incontro così esclusivo non c’è spazio per dispute, nell’amore l’area dell’altro non è ostile ma è ulteriore respiro che definisce un nuovo e comune contorno. Del resto la rappresentazione grafica del cuoricino semplifica la complessità organica e chimica dell’organo simbolo dell’amore che è invece formato di una parte che aspira e di un’altra che espira. E a quest’unicità ci si arriva facendo un percorso d’incanto: consumando quotidianamente la distanza che ci separa dall’altro, un cammino emotivo coinvolgente e totalizzante fatto di attese, di parole, di profumi, d’idee e di vibrazioni che fanno sentire la similitudine di due anime, un pezzo di strada che a molti non interessa più fare ma che è invece il presupposto imprescindibile perché il raggiungimento di quella unità finale non sia effimera e irreale.

Chiudo l’intervista a fatica, ringrazio, saluto. Per ore mi risulta difficile staccare la mente e il cuore da tutti questi racconti fatti di parole disegnate. E, visibilmente in astinenza, cerco di prolungare questo scambio di pensieri andando ad acquistare il libro di Queneau.

E poi Aggiungi alla schermata principale.

E poi Aggiungi alla schermata principale.