Questo contributo è parte del percorso intrapreso da questa Rivista per ricordare Giacomo Matteotti a cento anni dal suo assassinio, avvenuto il 10 giugno 1924. Il IV convegno di Giustizia Insieme, "La magistratura e l'indipendenza", Roma 12 aprile 2024 è dedicato alla memoria di Giacomo Matteotti. Per gli altri contributi già pubblicati si veda Giacomo Matteotti: il suo e il nostro tempo di Licia Fierro, Discorso alla Camera del Deputati del 30 maggio 1924 di Giacomo Matteotti, "Il delitto Matteotti" e quel giudice che voleva essere indipendente (nel 1924) di Andrea Apollonio, Una risalente (ma non vecchia) vicenda processuale: il pestaggio fascista in danno dell’on. Giovanni Amendola del 26 dicembre 1923 di Costantino De Robbio, La magistratura al tempo di Giacomo Matteotti di Giuliano Scarselli.

A margine del Processo Matteotti: la coerenza di un magistrato in tempo di regime

di Costantino De Robbio

Sommario: I magistrati, l’idealismo e le “sliding doors”. - 2. Un esempio dal secolo scorso: l’omicidio dell’onorevole Giacomo Matteotti e l’istruttoria preliminare al processo. - 3. La caduta del fascismo e la riapertura del processo. - 4. La versione di Del Giudice. - 5. La conclusione del processo agli assassini di Matteotti… e di questa storia.

1. I magistrati, l’idealismo e le “sliding doors”.

Non credo sia mai esistito un magistrato che abbia preso servizio il primo giorno di lavoro con l’idea di essere disposto a farsi corrompere, ad abbassare la testa, a volgere lo sguardo altrove.

Sarebbe una contraddizione in termini troppo stridente: studiare per anni il diritto e le leggi, impadronirsi con fatica e sudore della tecnica idonea a rendere giustizia avendo come fine di denegarla, stravolgerla, usarla per perpetrare abusi ed ingiustizia.

Eppure capita di leggere di giudici e pubblici ministeri che hanno piegato la funzione rivestita a interessi illegali, arrivando a tradire il giuramento di fedeltà allo Stato; forse meno che nel resto della società, ma quando accade è una rovina per tutti, una sconfitta non solo individuale o di categoria, ma collettiva.

E allora, se neghiamo in radice che esista un vizio originario, dobbiamo necessariamente accedere all’idea che vi stato per alcuni di noi un momento in cui la purezza primigenia si è offuscata, un episodio, un’occasione che ha rappresentato una sliding door che ha posto quel magistrato ad un bivio tra la coerenza dell’ideale iniziale e il cedimento a quel mondo che si aveva scelto di combattere.

Probabilmente ciascun giudice, ciascun pubblico ministero ha in mente uno o più momenti della propria storia in cui ha visto davanti a sé questo bivio e, fortunatamente, per la maggior parte la scelta è stata quella della coerenza.

Meno comune è l’esperienza di chi si è trovato a compiere questa scelta sapendo che il prezzo da pagare per rimanere dalla parte giusta era molto più importante della rinuncia ad un’indebita prebenda o a uno scatto di carriera non meritato, ma coinvolgeva la propria incolumità o addirittura la propria vita.

È quanto accade in momenti di particolare fibrillazione della tenuta morale di un Paese, messa in discussione fino alla radice da elementi infettanti (terrorismo, mafia, logge deviate).

È l’esperienza che capita, altresì, a chi vive in un regime non democratico; come avvenuto in Italia un secolo fa, ai tempi del fascismo.

In queste circostanze la scelta della coerenza ai principi per cui si è prestato giuramento comporta prima o poi la fine della propria tranquillità esistenziale e l’inizio di una vita di umiliazioni professionali e personali, senza alcun riconoscimento da parte di altri del valore del sacrificio compiuto.

Si sceglie, in quei casi, altresì di esporre se stessi e i propri cari ad attentati alla incolumità, fino a mettere in preventivo l’idea di morire.

Chi si è trovato a fare questa scelta estrema e non ha deviato, accettando tutte le conseguenze della fedeltà alle istituzioni, merita giustamente il titolo di eroe.

Molti li conosciamo, sono il nostro piccolo Pantheon e l’esempio quotidiano che ci spinge ad andare oltre i nostri limiti; altri sono un po’ meno noti, seppur non meno meritevoli di ricordo.

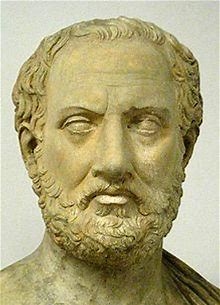

Questa è la storia di Mauro Del Giudice, un giudice istruttore della Corte di Appello di Roma di cento anni fa.

2. Un esempio dal secolo scorso: l’omicidio dell’onorevole Giacomo Matteotti e l’istruttoria preliminare al processo.

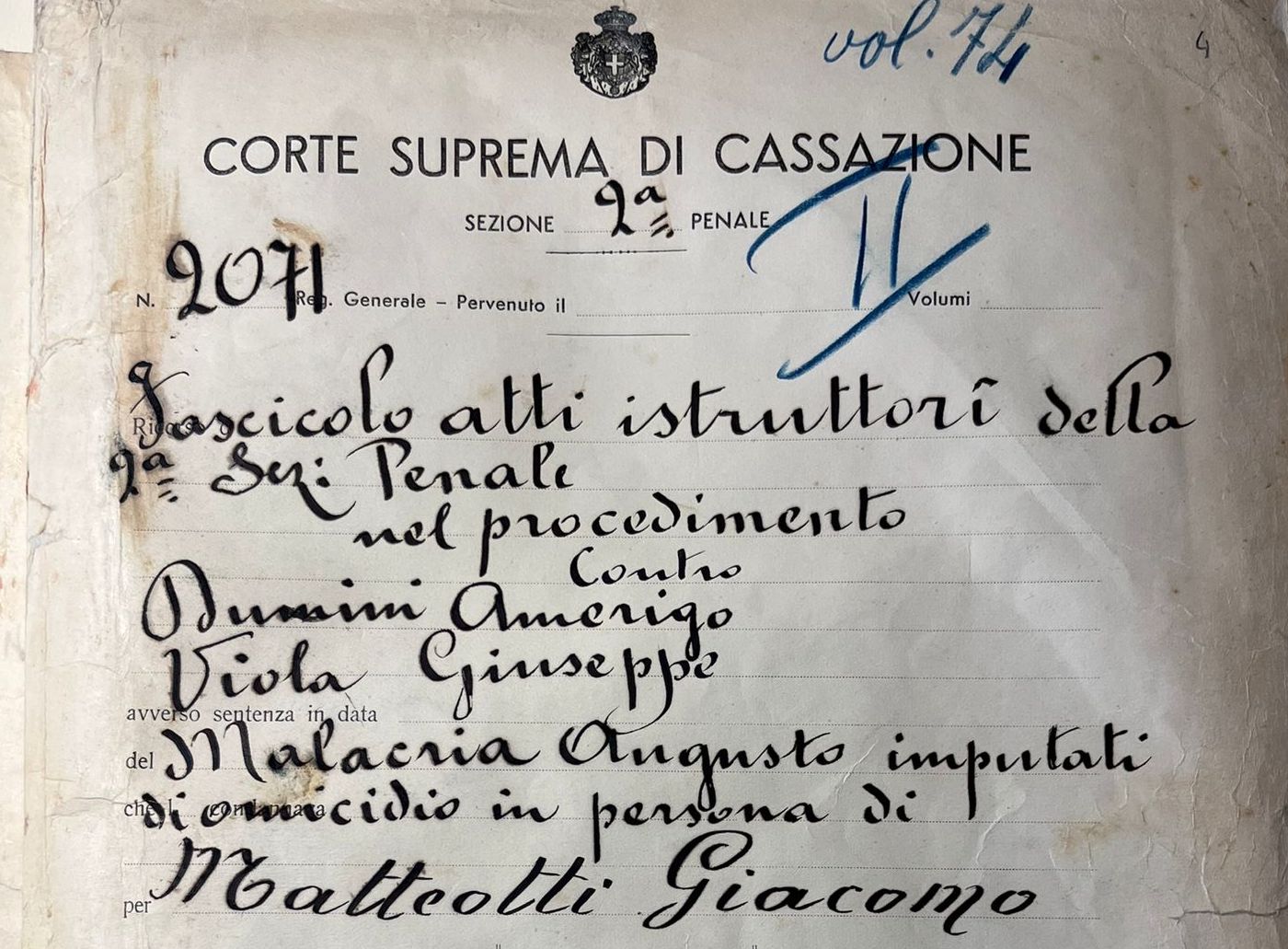

Il nuovo viaggio di Giustizia Insieme nei fascicoli del passato, scaturito dalla collaborazione con l’Archivio di Stato, parte stavolta dalla consultazione e dallo studio di un incartamento processuale relativo a un fatto di sangue a tutti noto: l’omicidio di Giacomo Matteotti.

Il reato è tra i più efferati e dolorosi della storia del nostro Paese ed ha scosso dalle fondamenta fino a rischiare di travolgerlo il regime fascista, per la brutalità senza precedenti nei confronti di un parlamentare simbolo della morente libertà di pensiero.

In questa sede si è scelto di esaminare le carte dal punto di vista particolare che costituisce il focus di attenzione della nostra rivista: esaminando criticamente il modo in cui il processo ai responsabili dell’omicidio è stato vissuto da uno dei magistrati che se ne sono occupati, di come abbia rappresentato la sua personale sliding door esistenziale; e del modo in cui abbia attraversato questa immaginaria porta con la schiena dritta.

Il fatto: il 10 giugno del 1924 il deputato Giacomo Matteotti venne rapito in pieno giorno mentre camminava sul Lungotevere da cinque uomini che, dopo averlo picchiato fino a fargli perdere i sensi lo caricarono in una macchina e si allontanarono per destinazione ignota.

Erano passati solo dieci giorni dal celebre discorso con cui l’onorevole, tra le proteste e le minacce di morte profferite nei suoi confronti dai fascisti che cercavano invano di ridurlo al silenzio, aveva in Parlamento contestato la legittimità delle elezioni – che saranno poi, anche se nessuno all’epoca poteva immaginarlo, le ultime per venti anni – e denunciato minuziosamente, per ore in un interminabile ed eroico canto del cigno della democrazia le violenze e le aggressioni che rendevano illegittima la votazione e la stessa esistenza del partito fascista[1].

Con quel discorso Matteotti si era definitivamente accreditato come fiero oppositore del regime nascente e consapevolmente condannato a morte certa[2].

L’omicidio e le sue finalità risultarono dunque evidenti a chiunque, senza bisogno di evidenze probatorie, che pure giunsero immediatamente e, sorprendentemente copiose.

Proprio come avvenuto qualche mese prima con l’aggressione a Giovanni Amendola[3], la troppa sicurezza o forse la consapevolezza di poter contare sull’impunità instradarono infatti l’istruttoria su binari veloci: non solo l’assalto al deputato era stato visto da numerosi testimoni oculari, ma altri avevano annotato la targa della Lancia che già dalla sera prima stazionava, in modo sospetto, davanti all’abitazione di Matteotti. Durante la colluttazione tra l’onorevole socialista e i suoi aggressori, prima che quegli fosse caricato a forza nell’autovettura e portato via, si avvicinarono addirittura alla scena alcuni ragazzini, spinti dalla curiosità, finché uno degli assalitori intimò loro di allontanarsi e, per rafforzare l’intimazione, diede uno schiaffo in volto ad uno di loro. Il ragazzino più tardi riconoscerà in Amerigo Dumini, noto picchiatore fascista, l’autore della percossa in suo danno.

Prima ancora che fosse noto il tragico esito del sequestro di persona, Amerigo Dumini, Albino Volpi[4] e gli altri esecutori materiali del delitto furono tratti in arresto, sull’onda di un’indignazione popolare che rischiava di travolgere il regime fascista e lo stesso Mussolini.

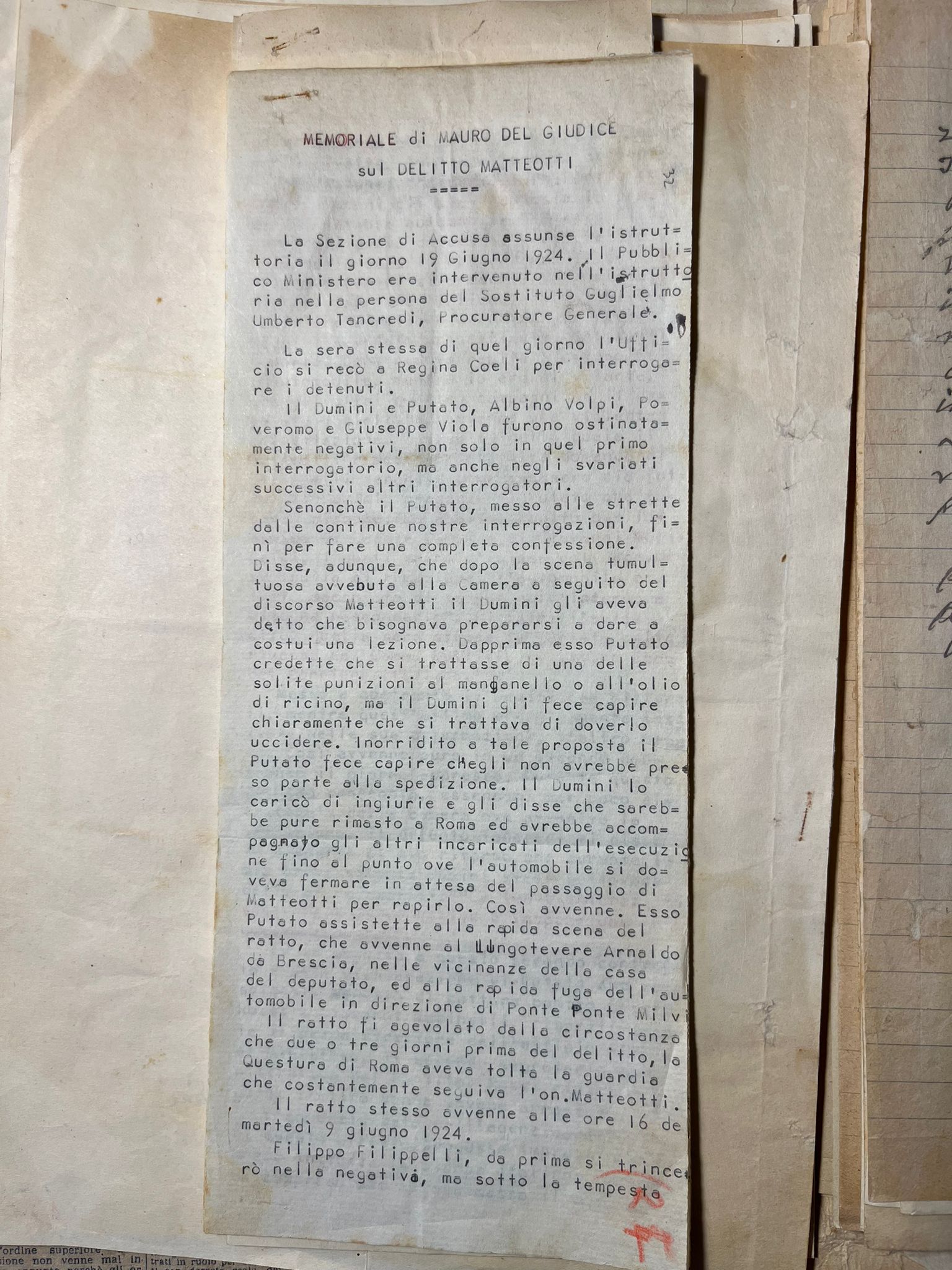

Il 19 giugno del 1924, il giorno stesso in cui l’istruttoria gli veniva formalmente affidata, Mauro Del Giudice si recava a Regina Coeli per interrogare gli arrestati insieme al rappresentante dell’accusa Guglielmo Tancredi.

Uno di essi, Aldo Putato, confessò di avere partecipato al rapimento, anche se si dichiarò estraneo all’omicidio non essendo salito in macchina, e indicò come ideatori ed esecutori dell’azione Dumini e Filippo Filippelli, segretario personale del fratello del Duce e direttore di un quotidiano di diretta emanazione del partito fascista.

Quest’ultimo, a sua volta interrogato, rese dichiarazioni sul coinvolgimento come mandanti di Cesare Rossi, segretario amministrativo del Partito Fascista e braccio destro di Benito Mussolini, e Giovanni Marinelli, capo ufficio stampa del Duce e anche lui a questi vicinissimo. Entrambi furono arrestati dai magistrati Del Giudice e Tancredi

Rapidamente si era dunque arrivati a raccogliere elementi di prova sul vertice del partito di Governo nell’eliminazione fisica del deputato simbolo dell’opposizione.

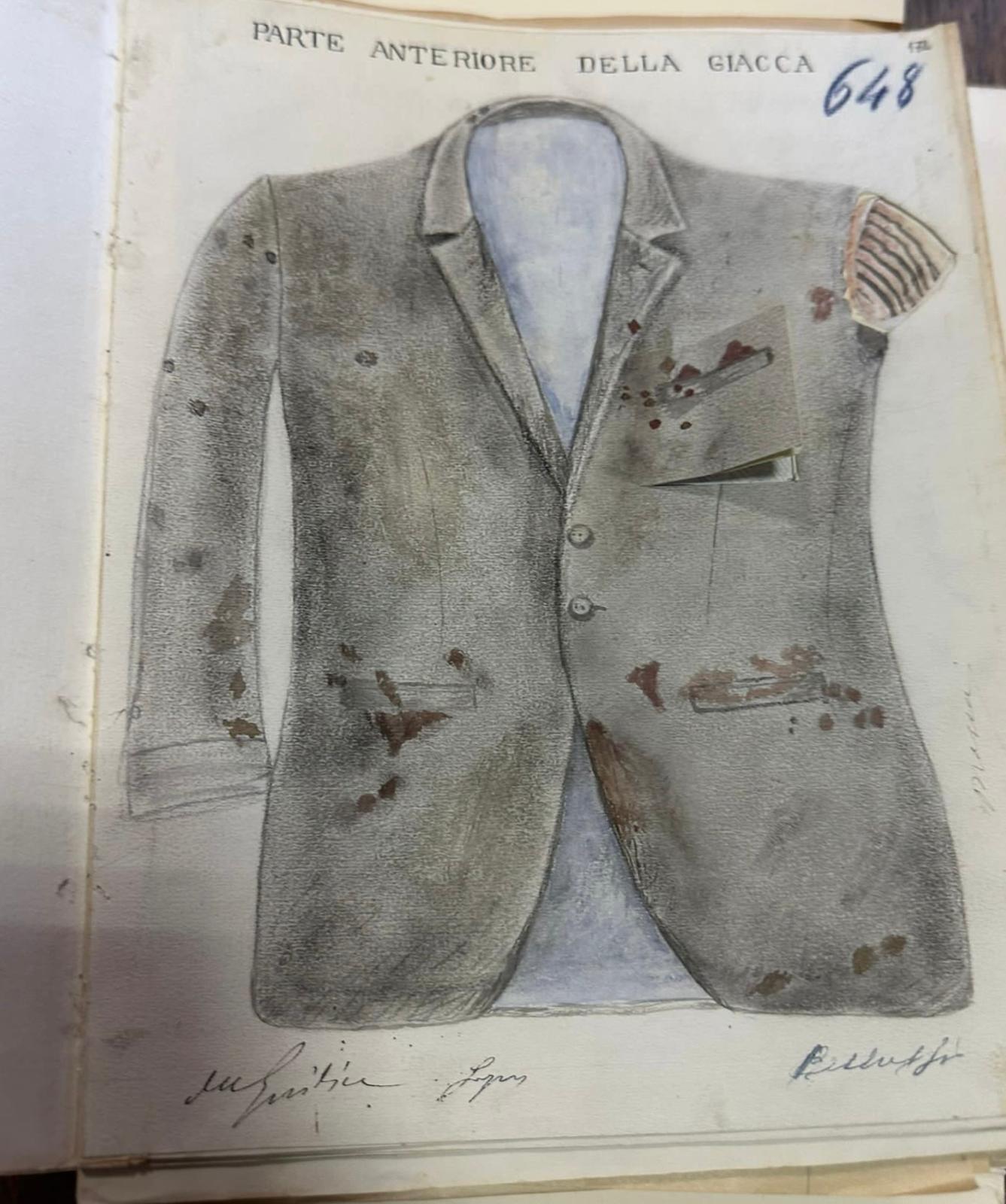

Mentre la strategia minimizzatrice adottata – confessione degli esecutori materiali con oscuramento del movente e negazione della responsabilità dei mandanti – vacillava sotto le contraddizioni emerse nel corso degli interrogatori, il 16 agosto del 1924 veniva rinvenuto sepolto in una macchia fuori Roma il cadavere di Giacomo Matteotti, insieme ad effetti personali – tra cui la giacca insanguinata e lacerata al costato – il cui esame smentiva la versione concordata (Dumini aveva confessato di aver rapito Matteotti per estorcergli notizie su un omicidio di un fascista avvenuto in Francia in cui riteneva coinvolto il deputato socialista, che era deceduto per emottisi durante la colluttazione, mentre la lacerazione della giacca al costato era prova di una coltellata al cuore della vittima con esito mortale).

(Disegno della perizia del 1924 della giacca di Giacomo Matteotti con evidenziate le tracce di sangue)

Il ritrovamento del cadavere portò a una nuova ondata di indignazione in tutto il Paese, con manifestazioni popolari e durissime dichiarazioni di politici, proprio mentre Cesare Rossi, ritenendosi sacrificato da Mussolini, minacciava apertamente di rivelare notizie sul suo coinvolgimento diretto come ideatore dell’assassinio: mai come in quelle settimane il regime fascista vide da vicino lo spettro del crollo.

Tra le circostanze che vennero in soccorso al Duce, consentendogli di ribaltare una situazione che sembrava disperata, merita menzione la seguente, perché direttamente ricollegata al protagonista di questa storia: nel dicembre del 1924, a istruttoria praticamente finita, il Direttore del quotidiano Il Popolo denunciò come corresponsabile del delitto il Capo della Polizia Emilio Del Bono.

Essendo quest’ultimo parlamentare, da tale denuncia nacque l’obbligo di aprire una Commissione Regia di inchiesta; questa chiese immediatamente gli atti alla Corte di Appello di Roma, salvo poi restituirli dopo qualche mese, dopo avere decretato il proscioglimento di Del Bono.

L’episodio provocò la immediata stasi delle indagini penali e consentì a Mussolini di riprendere fiato e organizzare una strategia per uscire dal vicolo cieco, anche perché con la trasmissione degli atti al Parlamento era venuta meno ogni pretesa di riservatezza sulle indagini fino a quel momento gelosamente custodite dai due magistrati.

Gli atti rimasero al Senato per cinque o sei mesi e tornarono nella loro sede naturale verso la metà del 1925.

Si trattò di mesi decisivi per la sorte del processo e del Paese: dopo i primi momenti di smarrimento e di orrore per la sorte toccata al più tenace oppositore del regime, l’Italia fu di nuovo soggiogata dalla violenza delle milizie fasciste e dall’impudenza del suo leader, che in Parlamento arrivò a rivendicare con fierezza la responsabilità dell’uccisione di un parlamentare, da parte di cinque assalitori armati, come conseguenza del suo essersi opposto al regime e averne denunciato le illegalità con cui aveva appena vinto le elezioni.

Questo cambiamento di contesto non poteva non riflettersi sulla gestione del procedimento penale in esame: se fino a quel momento l’istruttoria, sull’onda emozionale diffusa ovunque, aveva proseguito indisturbata ed era rapidamente giunta all’individuazione dei responsabili e alla raccolta di convincenti elementi di prova a loro carico, dopo la (provvidenziale) sosta si erano create le condizioni per organizzare la reazione: il primo passo, fin troppo prevedibile, fu la sostituzione dei magistrati, rivelatisi troppo indipendenti, con altri pronti a più miti consigli.

Alla ripresa dell’attività istruttoria prima Tancredi e poi Del Giudice furono infatti promossi ad altro incarico. Il posto di rappresentante dell’accusa fu affidato a Nicodemo Del Vasto, cognato del capo dell’ala più oltranzista del partito fascista Roberto Farinacci.

Quest’ultimo assumerà poche settimane dopo, quasi contestualmente, la carica di segretario nazionale del partito e la difesa di Amerigo Dumini nel processo per l’omicidio Matteotti.

È raro riscontrare in modo così plastico l’intromissione della politica nelle sorti di un procedimento penale.

La stessa sensazione dovette averla la vedova di Matteotti (e non solo lei), che prendendo atto del mutato clima revocherà la costituzione di parte civile, così dichiarando il venir meno della sua speranza di ottenere giustizia.

L’accusa divenne fatalmente molto meno determinata e la sentenza istruttoria, abbandonando l’ipotesi originaria di omicidio premeditato si attestò su quella, assai più morbida di omicidio d’impeto. Rossi e Marinelli furono immediatamente scarcerati per effetto di un’amnistia nel frattempo emanata dal Governo.

Il processo conseguente, che si celebrò a Chieti, completò l’opera di destrutturazione dell’ipotesi accusatoria e pervenne a condanna per omicidio preterintenzionale, con condanna a pene miti per i pochi imputati che non si poterono fare a meno di condannare.

3. La caduta del fascismo e la riapertura del processo.

Venti anni dopo, caduto il regime fascista, lo Stato italiano ebbe tra le sue esigenze primarie quella di ristabilire il senso di giustizia così scientemente e costantemente calpestato (anche) nelle aule dei Tribunali.

Tra i primi atti della nascente democrazia vi fu dunque un decreto luogotenenziale che revocò i provvedimenti di amnistia per i “delitti di matrice fascista puniti con pena superiore a tre anni” e conseguentemente dichiarò inesistente, tra gli altri, la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Chieti il 24 marzo 1926.

Il procedimento penale per l’omicidio di Giacomo Matteotti venne riaperto, anche se molti degli imputati originari erano nel frattempo deceduti.

La nuova istruttoria mise in luce, meritoriamente, non solo le responsabilità del brutale omicidio ma anche i depistaggi e le manovre del governo fascista per condizionare gli esiti del processo e assicurare l’impunità agli assassini del deputato.

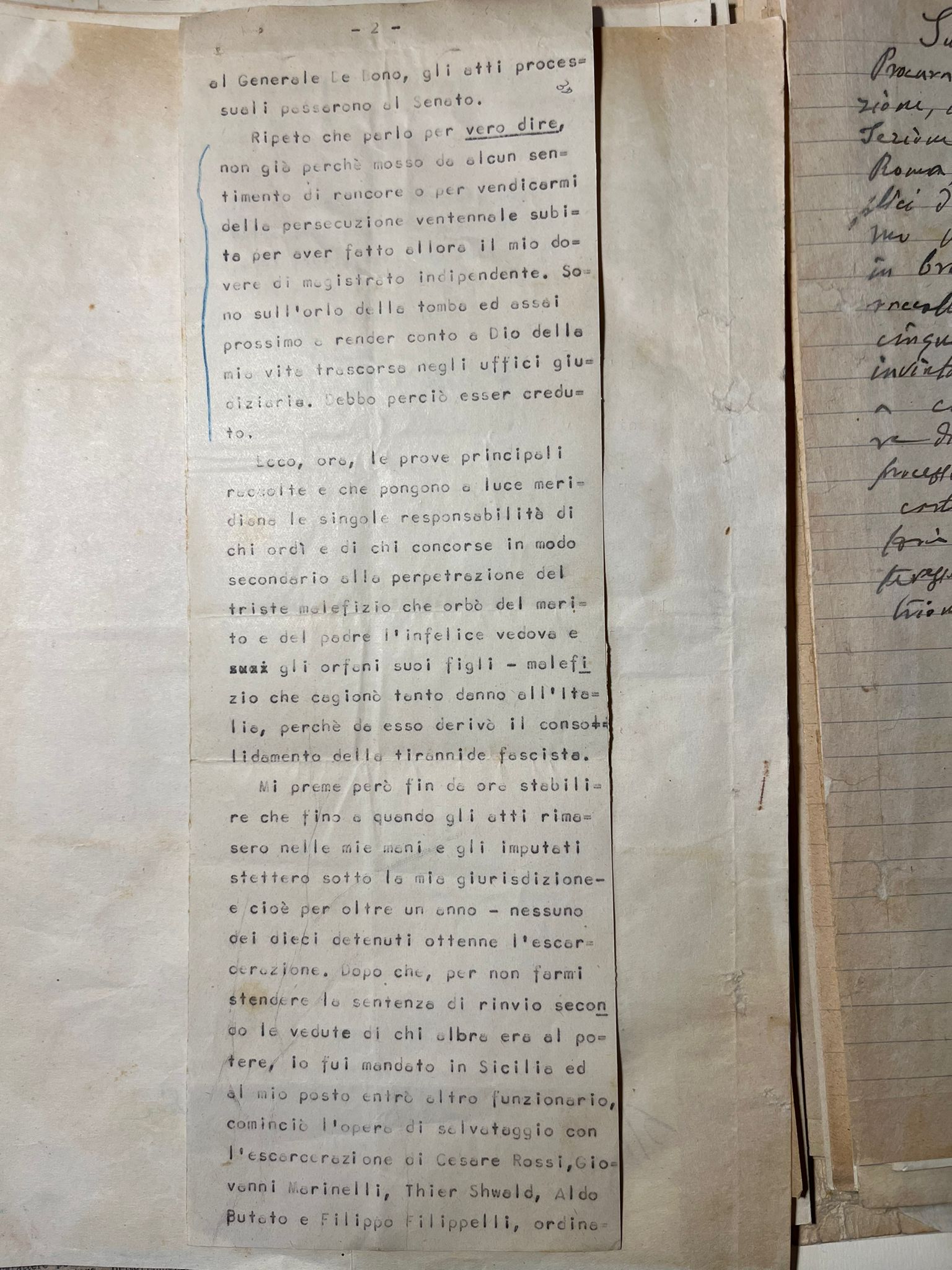

Venne dunque ascoltato per rogatoria il vecchio giudice istruttore Mauro Del Giudice, ormai ottantasettenne, ritiratosi dopo la pensione sul Gargano, sua terra di origine.

La sua deposizione, resa il 9 settembre del 1944 e il memoriale che consegnò ai magistrati, entrambi presenti tra gli atti consultabili presso l’Archivio di Stato, rappresentano documenti di eccezionale valore per comprovare la distorsione dell’attività giudiziaria allora compiuta e consegnano agli atti e alla storia l’esempio di un funzionario dello Stato dalla schiena dritta in uno dei tempi più bui della nostra storia.

4. La versione di Del Giudice.

La prima cosa che il Del Giudice riferì al magistrato che lo escusse fu che nel momento in cui aveva dovuto trasmettere l’incartamento processuale con gli atti istruttori fino a quel momento compiuti alla Commissione senatoria le indagini erano terminate e complete, “tanto che si sarebbe potuto fare allora la sentenza di rinvio di tutti gli imputati al giudizio della Corte di Assise”.

È una precisazione importante perché comprova che l’intervento ab externo ha di fatto privato il magistrato della possibilità di portare a una rapida e proficua definizione dell’istruttoria.

Con la richiesta in visione delle carte si era dunque ottenuto il primo risultato di fermare il treno della giustizia nella sua corsa verso l’accertamento processuale delle responsabilità del delitto.

Furono stroncati anche i germogli di una crescita di livello dell’istruttoria, che dal singolo fatto di reato si apprestava a mettere a fuoco il coinvolgimento del fascismo nella gestione violenta ed illegale della cosa pubblica.

In proposito, dal memoriale di Del Giudice emergono due atti istruttori di primaria importanza:

- il sequestro di tre milioni di lire operato sul conto corrente del partito, in seguito all’accertamento dell’avvenuta copertura delle spese di vitto e alloggio degli esecutori materiali del delitto durante la permanenza a Roma[5] e

- l’ipotesi di acquisire in riunione i fascicoli delle aggressioni a Giovanni Amendola e ad altri parlamentari a quello dell’omicidio Matteotti per contestare il delitto di associazione per delinquere a carico dei soggetti arrestati.

In merito a questa possibilità, il Del Giudice ebbe a dichiarare che “il Procuratore Generale dell’epoca, non solo si rifiutò di fare la richiesta” ma disse a Fagella[6]: “Se Del Giudice continua su questo passo, io ritirerò dall’istruttoria il mio rappresentante Tancredi” io dissi al Fagella: “puoi rispondergli che m’importa poco tutto ciò: io potrò continuare l’istruttoria da solo”.

Di fatto, al ritorno delle carte nella loro sede naturale (la sezione istruttoria della Corte di Appello), il rappresentante dell’accusa era stato sostituito; a questo episodio il Del Giudice aggiunge quello, meno noto, della contestuale sostituzione del cancelliere addetto alla gestione del voluminoso fascicolo (oltre 44 faldoni): era stata dunque azzerata la memoria storica dell’attività istruttoria compiuta pochi mesi addietro.

Come si è detto, il mutamento della figura del pubblico ministero ha comportato un ammorbidimento della linea dell’accusa e questo è un effetto sicuramente voluto, attesa la nomina di un congiunto di uno dei massimi leader del partito fascista, dal cui vertice era stato ordinato ed organizzato il reato.

Mauro Del Giudice, attraverso la sua testimonianza, ha consentito di verificare in modo diretto e inoppugnabile la fondatezza del predetto assunto, fornendo una analitica e convincente rappresentazione del mutamento di atteggiamento dell’organo dell’accusa conseguente all’arrivo del nuovo collega.

Egli dichiara infatti a verbale che il Del Vasto adottò in un primo momento un atteggiamento naturale, chiedendo allo stesso Del Giudice un confronto per orientarsi in quel mare di carte. I due, ricorda ancora il magistrato, concordarono sulla ricostruzione del fatto come omicidio doloso premeditato.

Dopo qualche giorno, tuttavia, l’atteggiamento di Del Vasto mutò radicalmente, così come i suoi convincimenti giuridici sul caso: “Dopo circa 15 giorni, un mattino si presentò nel mio gabinetto il Del Vasto e con aria impacciata mi fece capire che egli, meglio studiando il processo, era pervenuto nella convinzione che tra il ratto e l’assassinio, non correva il rapporto di mezzo a fine, perché Marinelli e Cesare Rossi avevano sì dato il mandato e procurato i mezzi agli esecutori materiali di rapire Matteotti ma non di ucciderlo”.

Solo apparentemente si tratta della ricostruzione di una normale dialettica tra giuristi sulla esatta qualificazione giuridica da assegnare a un fatto, una scena quotidiana e fisiologica nella vita di ogni magistrato.

Come il Del Giudice avvertì immediatamente, dietro questo mutamento di opinione si nascondeva una raffinata strategia tendente alla sostanziale impunità dei responsabili dell’omicidio.

Negare “il rapporto di mezzo a fine” tra la prima fase dell’azione criminosa (le percosse fino alla riduzione in stato di incoscienza dell’onorevole e il caricamento del corpo in macchina con allontanamento) e la seconda (l’uccisione della vittima e l’occultamento del cadavere) porta alla inevitabile conclusione di una derubricazione dell’accusa da omicidio doloso in quella assai meno grave di omicidio preterintenzionale, con conseguente abbattimento della pena in caso di condanna, cessazione pressocché immediata della carcerazione preventiva e rimessione in libertà degli esecutori materiali.

Ancora, la paventata derubricazione comporta fatalmente lo scagionamento dei soggetti accusati di avere rivestito ruolo di mandanti, a cui non si può certo accollare l’esito imprevedibilmente letale di quella che voleva essere una semplice azione dimostrativa.

Per quanto ben costruita, la tesi era tuttavia difficile da sostenere in presenza delle evidenze probatorie presenti nel fascicolo, come Del Giudice non mancò di replicare immediatamente al rappresentante dell’accusa: “Rimasi stupefatto a questo parlare e risposi: questa supposizione che fai e che non risulta affatto dagli atti costituisce una tale mostruosa costruzione giuridica da far ridere i polli, giacché renderebbe inesplicabili entrambi i delitti”.

Non si può che concordare con questa conclusione: è difficile ipotizzare che i fascisti abbiano voluto limitarsi a picchiare Matteotti e a rapirlo per poi rilasciarlo, conoscendone il coraggio: si trattò di un’azione compiuta a volto scoperto e che avrebbe esposto i suoi autori ad una inevitabile denuncia, in contrasto con quella garanzia di impunità su cui gli imputati hanno più volte esplicitamente affermato, sia durante l’istruttoria che dopo, di aver fatto conto.

È più che evidente che un’azione così connotata prevedeva come esito la soppressione del rapito.

Altrettanto inesplicabile risulterebbe un omicidio non preventivato e scaturito dalla inaspettata reazione del Matteotti: va ricordato che gli aggressori erano almeno sei, alcuni dei quali armati e che uno di loro non ha esitato ad estrarre il coltello e a rivolgerlo al cuore di Matteotti, reazione – questa sì – del tutto sorprendente se si ipotizza che l’ordine fosse quello di risparmiare la vita del rapito, tanto più che il Volpi era un criminale ben aduso ad azioni violente e non un politico coinvolto per caso in un’azione delittuosa.

In sostanza, quando afferma che slegare i due delitti avrebbe reso entrambi inesplicabili il Del Giudice parla a ragion veduta, avendo come si è detto curato l’istruttoria sin dal primo momento e ben sapendo dunque consistenza e valore degli elementi probatori raccolti.

Ma è evidente che anche lui non sta già giocando più una partita giuridica, ma sta opponendo resistenza ad un chiaro tentativo di ingerenza ab externo.

Non a caso, subito dopo la rievocazione dell’incontro le sue dichiarazioni a verbale proseguono con il seguente ricordo: “Non gli nascosi il mio modo di pensare, che cioè quello che egli diceva gli era stato comandato dal Ministero, e che io, come Presidente della Sezione di Accusa, non avrei mai seguito le pretese della Procura Generale”.

Eccole, le sliding doors della vita del protagonista di questa storia: di fronte al tentativo di coinvolgerlo nell’operazione di negazione della verità processuale emersa e di piegare la giustizia a fini ad essa estranei, il Del Giudice si oppone fermamente e in modo irrevocabile, abolendo il sottile muro dell’ipocrisia della discussione giuridica e dichiarando esplicitamente la consapevolezza della posta in gioco e la sua irrevocabile scelta di campo.

Ad ulteriore conferma che il confronto era solo apparentemente giuridico ma implicava in realtà due differenti direzioni da imprimere al processo, una sola delle quali libera da condizionamenti così come sarebbe stato doveroso, il Del Vasto non tornerà più a far visita a Del Giudice, lasciando il compito di proseguire l’opera ad un collega dotato di potere di condizionamento assai più incisivo del suo: il Presidente della Corte di Appello (e diretto superiore di Del Giudice) Donato Fagella.

Anche quest’ultimo, dichiara a verbale il Del Giudice, si mostrava qualche giorno dopo il descritto incontro con Del Vasto improvvisamente propenso alla derubricazione dell’imputazione in quella di omicidio preterintenzionale e, alla sorpresa del Del Giudice perché anche lui aveva improvvisamente cambiato idea, rispondeva facendo esplicito riferimento a “esigenze politiche che richiedevano che si evitassero scandali che potevano compromettere il regime”.

A quel punto, visto che le vere finalità dell’incontro erano state esplicitate, anche il Del Giudice rispondeva con la medesima chiarezza: “allora gli dissi chiaro e aperto: che avevo capito ciò che si pretendeva da me e che io non mi sarei mai prestato a simili ribalderie, giacché alla infamia pubblica, io preferivo la persecuzione, la miseria, ed anche, occorrendo, la morte”.

Per quanto il lettore odierno sia in grado di contestualizzare un discorso del genere e comprendere in pieno la portata del pericolo cui il magistrato si esponeva con queste dichiarazioni, è difficile restituire oggi la piena valenza di un gesto del genere, reso in un momento in cui entrambi gli interlocutori sapevano bene che le conseguenze evocate dal Del Giudice erano non solo possibili ma quotidianamente applicate.

Si stava del resto parlando di un processo contro uomini che avevano aggredito e accoltellato a freddo un parlamentare della Repubblica in pieno giorno solo perché questi aveva mostrato di non voler sottostare al regime fascista, proprio come stava facendo Mauro Del Giudice in quel momento.

Né si poteva sperare che la toga garantisse rispetto o salvezza a fronte di criminali che avevano ricevuto mandato esplicito di neutralizzare con la forza ed eliminare fisicamente gli oppositori a qualsiasi livello e la cui forza stava proprio in quel senso di impunità che Mauro Del Giudice, e lui soltanto, con la sua ostinazione minacciava di compromettere.

Il clima di quasi palpabile terrore che si respirava all’epoca traspare peraltro da altri, interessanti cenni menzionati dal Del Giudice nel verbale e nel memoriale quasi come obiter dicta: dalla circostanza che la scorta di Matteotti era stata improvvisamente revocata due giorni prima dell’attentato all’inquietante particolare che dal giorno del primo interrogatorio a Regina Coeli i compiti di polizia giudiziaria con connessa attività di accompagnamento dei magistrati agli interrogatori erano passati dalla polizia penitenziaria alla milizia fascista.

Si può solo immaginare dunque la drammaticità reale, quasi fisica, di uno scambio di frasi quale quello appena riportato, appena mitigata da quella sorta di via di fuga che il Del Giudice offriva a quelli di cui si era appena con le sue parole dichiarato nemico irriducibile: egli aggiungeva infatti che era disposto ad essere trasferito ad altra Corte di Appello per evitare “imbarazzi”.

Il Fagella, dopo aver risposto che l’ipotesi non era praticabile perché un suo trasferimento avrebbe creato scandalo e che “quello che si voleva era che lui scrivesse la sentenza” (si intende, nel modo conforme al desiderata del Governo), tornava a trovarlo pochi giorni dopo per comunicargli che sarebbe stato “accontentato”, ovvero trasferito.

Evidentemente dall’altra parte si era capito che l’unico modo per ottenere la agognata impunità per gli assassini era di allontanare fisicamente Del Giudice dal fascicolo; lo “scandalo” di un trasferimento che tutti gli uomini di buon senso avrebbero letto come condizionamento del Governo sulle sorti del processo diveniva dunque il male minore. Anche perché il numero delle persone di buon senso sembrava diminuire giorno dopo giorno, in una spirale irreversibile verso la dittatura.

Così, Mauro Del Giudice fu trasferito a Catania e con lui rimosso l’ultimo ostacolo alla trasformazione di una brillante istruttoria nel processo che divenne noto come “la farsa di Chieti”, che si concluse – come era ampiamente prevedibile – con la derubricazione dell’imputazione in quella di omicidio preterintenzionale, il riconoscimento dell’attenuante della “debole costituzione” della vittima e condanne a pene simboliche e di fatto non eseguite perché coperte quasi tutte dall’amnistia.

Il giudice istruttore che aveva preso il posto di Mauro Del Giudice fu promosso Procuratore Generale presso la Corte di cassazione e divenne in seguito Senatore del Regno.

5. La conclusione del secondo processo agli assassini di Matteotti… e della nostra storia.

Dopo le dichiarazioni rese dal Del Giudice a distanza di venti anni e la nuova istruttoria si aprì un nuovo processo, questa volta con la corretta imputazione di omicidio premeditato, a carico degli imputati sopravvissuti Dumini, Viola e Poveromo.

I tre furono condannati all’ergastolo. Le sliding doors erano girate anche per loro.

Al nostro Del Giudice, privato della carriera, di fatto esiliato e allontanato da tutti, rimase la soddisfazione di avere scelto la porta giusta e dopo venti anni avere ottenuto la restituzione del diritto alla parola, che lui ha scelto di esercitare per il mero, impareggiabile sentimento di essere rimasto fedele alla propria idea di magistrato e uomo dello Stato: “Ripeto che parlo per vero dire, non già perché mosso da alcun sentimento di rancore o per vendicarmi della persecuzione ventennale subita per avere fatto allora il mio dovere di magistrato indipendente. Sono sull’orlo della tomba ed assai prossimo a render conto a Dio della mia vita trascorsa negli uffici giudiziari. Debbo perciò essere creduto”.

[1] Discorso alla Camera del Deputati del 30 maggio 1924 di Giacomo Matteotti.

[2] Vale la pena ricordare che, tornando a sedersi al suo scranno, Matteotti disse ai suoi compagni di partito con un sorriso: “Bene, io il mio discorso l’ho fatto. Ora voi preparate il discorso funebre per me”.

[3] Una risalente (ma non vecchia) vicenda processuale: il pestaggio fascista in danno dell’on. Giovanni Amendola del 26 dicembre 1923 di Costantino de Robbio, Giustizia Insieme, 24 febbraio 2024.

[4] Il Volpi si era già macchiato, tra le altre, dell’aggressione a Giovanni Amendola per la quale si rinvia ancora una volta al nostro articolo, già menzionato in nota 3.

[5] Il sequestro, ricorda ancora il Del Giudice, fu revocato subito dopo che gli fu tolta la gestione del procedimento.

[6] Donato Fagella è il Presidente della Corte di Appello di Roma; lo incontreremo di nuovo di qui a breve.

Le immagini riproducono documenti conservati presso l’Archivio di Stato di Roma, con il quale la nostra Rivista ha recentemente instaurato un rapporto di collaborazione