Sommario: 1. Lo spunto di partenza - 2. L’efficacia dissuasiva dei luoghi indicati: in particolare, Chiese e luoghi di culto - 3. L’efficacia dissuasiva delle farmacie nella commissione dei reati di violenza - 4. Conclusioni.

1. Lo spunto di partenza

L’attuale compagine governativa, come noto, non sembra avere un rapporto facile con la giustizia e in generale con il potere giudiziario.

Tale difficoltà di rapporti non deriva, come si potrebbe intuire (e persino auspicare) dalla constatazione della inefficienza generale del sistema della tutela giurisdizionale dei diritti e da divergenze tra politici e magistrati sui modi di affrontare e risolvere questa vera e propria emergenza del Paese, ma da un conclamato fastidio per l’agire di giudici e pubblici ministeri, accusati di “remare contro il lavoro del Governo del paese”[1].

In attesa di una riforma del titolo della Costituzione dedicato alla Magistratura ritenuta così impellente da superare qualsiasi esigenza di confronto parlamentare (una sorta di inedita questione di fiducia su riforma costituzionale, come è stata autorevolmente definita[2]), giudici e pubblici ministeri ancora uniti sono stati piacevolmente stimolati alla riflessione sul loro operato grazie alla dichiarazione comparsa sui giornali di oggi ed attribuita al Ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Scopo di questo breve scritto è di aderire all’invito alla riflessione scaturito dalle parole del Ministro.

Eccole: “Il funzionamento del braccialetto elettronico è molto spesso incompatibile con i mezzi di trasporto delle persone: nel momento dell’allarme nei confronti di una persona, molto spesso la vittima si trova ad una distanza non compatibile con l’intervento delle forze dell’ordine. Dobbiamo coniugare questi due elementi dando un’allerta alla vittima, affinché sia in grado - nel momento in cui coglie questo momento di pericolo – di trovare delle forme di autodifesa, magari rifugiandosi in una chiesa o in una farmacia, in un luogo più protetto”[3].

Il Ministro della Giustizia solleva dunque l’accento su un problema serio e molto avvertito in questi giorni, costituito dal vulnus di efficacia dissuasiva dello strumento del cosiddetto “braccialetto elettronico” per il contrasto alla violenza di genere.

Come noto, il dispositivo previsto dall’articolo 275 bis del codice di procedura penale è stato introdotto nel 2000 come misura aggiuntiva agli arresti domiciliari, per consentire il monitoraggio a distanza degli indagati e limitarne la libertà di circolazione in modo meno invasivo della custodia in carcere ma altrettanto efficace.

Recentemente, tale modalità di controllo è divenuta obbligatoria per le misure cautelari adottate per i reati di violenza di genere.

Applicando lo strumento elettronico al soggetto indagato per reati di genere, gli si impedisce infatti di avvicinarsi alla vittima dei suoi comportamenti delittuosi, che in questo tipo di delitti sono notoriamente soggetti a reiterazione con modalità ingravescenti fino alle conseguenze estreme della soppressione fisica della persona offesa.

Come correttamente osservato dal Ministro, notoriamente attento alle problematiche pratiche riscontrate nell’applicazione delle misure cautelari (tanto da averle praticamente abolite per buona parte dei delitti mediante l’introduzione dell’interrogatorio preventivo), l’attivazione dell’alert generato dalla trasgressione del divieto di avvicinamento alla persona offesa non dà sempre i risultati sperati a causa dell’inevitabile iato temporale tra il momento dell’allarme e quello dell’intervento delle forze dell’ordine a protezione della vittima.

In altri termini, è stato riscontrato che in alcuni casi l’attivarsi della Polizia Giudiziaria non è (né può essere) tempestivo e non impedisce che il trasgressore della prescrizione porti a compimento il proprio proposito delittuoso aggredendo nuovamente la vittima.

Per colmare questo vero e proprio vulnus che vanifica – con conseguenze a volte drammatiche – il sistema di protezione, il Ministro indica alle donne di tutta Italia un rimedio in grado di supplire alla temporanea assenza dello Stato sul luogo del delitto: il raggiungimento immediato da parte della vittima della potenziale aggressione di alcuni luoghi al cui interno risulterebbe impossibile o comunque disagevole il compimento di reati di violenza: le chiese e le farmacie.

Viene reintrodotto nel nostro ordinamento, al momento solo in via di fatto, l’antico istituto dell’ager sacrum di antichissima memoria.

2. L’efficacia dissuasiva dei luoghi indicati: in particolare, Chiese e luoghi di culto

Poiché i luoghi indicati presentano caratteristiche differenti e difficilmente assimilabili, almeno ad una prima considerazione, conviene esaminarli distintamente, partendo dalle Chiese, luoghi sacri per eccellenza nell’immaginario collettivo.

Non è chiaro se il termine evocato dal Ministro si riferisca ai soli luoghi di culto della religione cattolica o vada esteso anche a moschee, sinagoghe ed altri luoghi ritenuti sacri per altre religioni.

Nel dubbio, converrà all’interprete attenersi ad un criterio rigidamente restrittivo, anche in omaggio alla italianità che connota l’operato dell’attuale compagine governativa di cui il Ministro fa parte.

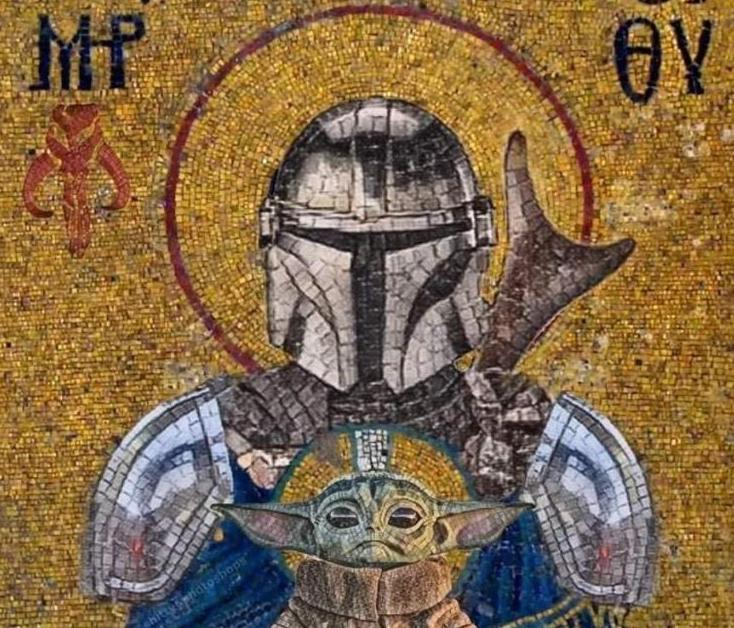

Come detto in precedenza, il concetto di ager sacrum come luogo invalicabile appartiene alla tradizione più antica del diritto romano ed indicava una porzione di territorio urbano nel quale era proibito entrare in armi.

È evidente dunque che il porsi all’interno di questo perimetro proteggeva da azioni violente, perché queste non erano considerate come aggressioni all’individuo ma vero e proprio sacrilegium.

Invero, già nei poemi omerici si rinvengono scene di esponenti di città aggredite e saccheggiate in cui i cittadini si rifugiavano all’interno dei templi per ottenere la salvezza, facendo leva sulla pietas (o sulla superstizione) dell’aggressore al cospetto del dio.

Con la caduta dell’Impero Romano, la funzione di luogo sacro come invalicabile è stata ereditata dai luoghi di culto e nei secoli si tramandano innumerevoli esempi di aggrediti che trovavano scampo all’interno delle mura di chiese e conventi.

È dunque verosimile che il Ministro faccia riferimento a tali nobili tradizioni, nella ragionevole certezza che lo stalker, il predatore sessuale o il femminicida arrestino le proprie pulsioni delittuose, non potendo perseverare nel proprio intento criminoso tra le navate di una chiesa o al cospetto di Dio, o magari sperando in una reminiscenza degli istituti antichi del quale può avere appreso l’esistenza negli anni degli studi o per proprio personale desiderio di cultura.

La storia insegna in verità che in moltissimi casi rifugiarsi nei luoghi di culto o persino ai piedi dell’altare non ha avuto l’effetto deterrente auspicato. Ma tentar non nuoce.

Inoltre, la diffusione di questo tipo di reazione potrebbe agevolare le forze dell’ordine nella ricerca dell’aggressore, poiché carabinieri e polizia potrebbero concentrare la loro attenzione ai soli luoghi di culto presenti in zona, ciò che abbatterebbe sensibilmente i tempi di intervento a protezione della vittima.

3. L’efficacia dissuasiva delle farmacie nella commissione dei reati di violenza

Più articolato si presenta necessariamente il ragionamento sull’efficacia dissuasiva delle farmacie in relazione ai reati di violenza di genere.

Il ricorso alla origine sacra della medicina e il riferimento al dio Esculapio porterebbe forse l’interprete troppo lontano, e sembra difficile ritenere che un soggetto che ha intenzione di compiere un delitto quali quelli menzionati possa arrestarsi solo tenendo a mente il serpente solitamente ricollegabile alla medicina (serpente che comunque compare, in duplice copia, nelle insegne delle farmacie moderne).

Maggiore rilevanza dissuasiva potrebbe avere la croce verde, simbolo universale delle farmacie ma istintivamente ricollegabile al segno per eccellenza della Chiesa cattolica, ciò che potrebbe indurre il reo frettoloso ad una assimilazione di tali esercizi commerciali a luoghi di culto.

In realtà, non esistono allo stato appigli idonei a giustificare l’asserita efficacia dissuasiva delle farmacie nei reati d violenza di genere: si tratta invero di luoghi solitamente affollati e ben illuminati, ma lo stesso potrebbe dirsi di un pizzicagnolo o di una tintoria.

Tra i primi commentatori dell’accostamento in esame, alcuni hanno evocato la presenza di garze e disinfettanti per tamponare gli effetti delle violenze[4], mentre altri hanno rilevato la presenza di farmaci in grado di agire, calmandoli, sugli impulsi del reo[5], anche se rimane da chiarire in che modo vittima o farmacista possano, nella concitazione del momento, convincere l’aggressore ad assumerli.

Occorrerà probabilmente anche in questo caso uno sforzo interpretativo della giurisprudenza per assegnare connotato concreto ad istituti che, seppur ancorati ad antiche tradizioni, sono da considerare di nuovo conio.

4. Conclusioni

La breve e necessariamente incompleta disamina che precede costituisce una debole e insoddisfacente risposta allo stimolo alla riflessione delle parole del Ministro.

Ciò che è possibile però sin da ora desumere è che verosimilmente si è aperta una nuova strada per il contrasto a reati particolarmente allarmanti, che richiede uno sforzo di creatività non disgiunta da competenza[6] per evitare che l’auspicio del Guardasigilli rimanga un mero sogno[7].

[1] Dichiarazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, 31 gennaio 2025, Il Fatto Quotidiano.

[2] IONTA, “Prolegomeni di diritto costituzionale moderno”, in Giustizia Insieme, 2025.

[3] Dichiarazioni del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, in ANSA on line, 16 maggio 2025.

[4] In tal senso PETRINI, Garze e tamponi nei reati da Codice Rosso, Giustizia Insieme 2025

[5] È la ricostruzione di REALE, nel noto pamphlet Xanax agli aguzzini, in questa Rivista, 2025

[6] L’importanza della competenza emerge dal commento di MANZON, Magistrati virtuali e intelligenza artificiale, Giustizia Insieme, 2025

[7] L’accostamento alla materia onirica si deve ad APOLLONIO, Di questi anni ed altre memorie di un giovane magistrato, in corso di pubblicazione.

E poi Aggiungi alla schermata principale.

E poi Aggiungi alla schermata principale.