Dopo la morte improvvisa di papa Gregorio XVII, i cardinali si riuniscono in conclave sotto la guida del decano Thomas Lawrence per eleggere il nuovo pontefice.

Ritualità solenne e senza tempo, una forma che assume i connotati della sostanza, in un cerimoniale rimasto immutato nei secoli: dalla rimozione dell’anello piscatorio dal dito papale, con un attrito sulla carne volutamente disturbante, all’ufficializzazione del decesso, con la sede che si fa vacante. La solennità stride con il corpo morto dell’uomo-papa, prelevato dal letto nella Domus Sanctae Marthae, racchiuso in un sacco al pari di chiunque altro e sballottato su un carrello e poi su un’ambulanza, con suoni e luci asettici e dissacranti.

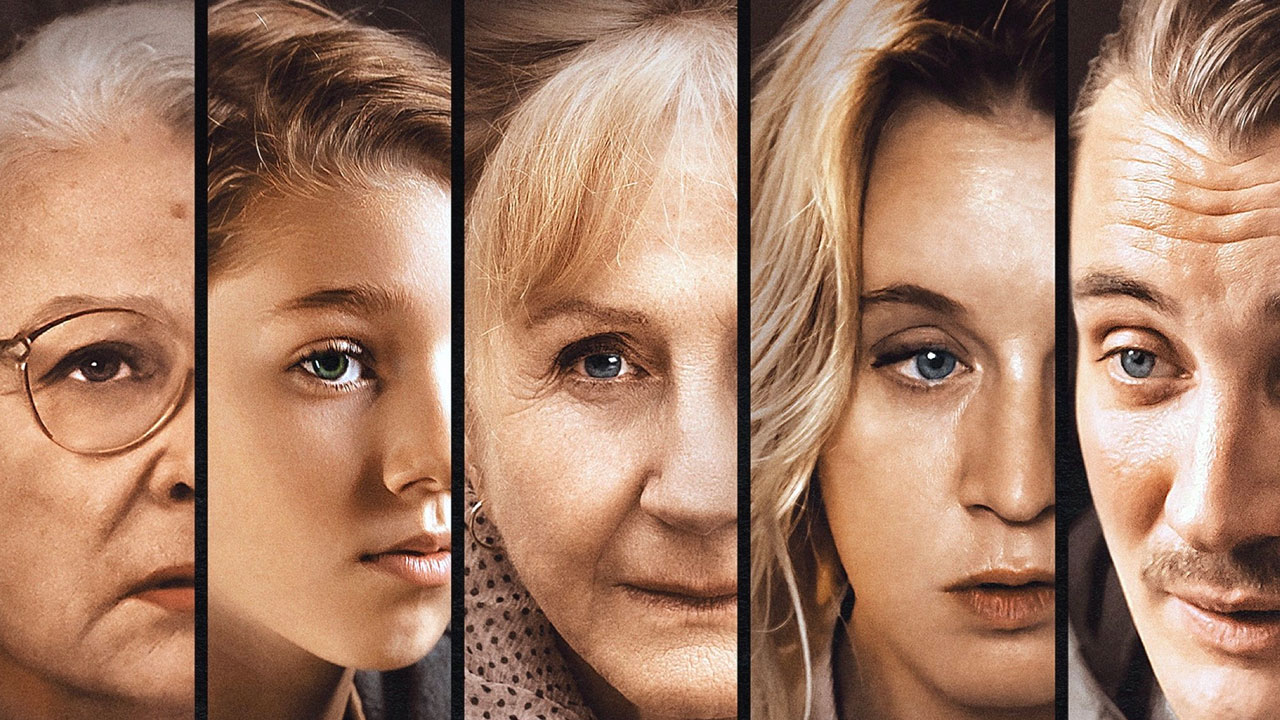

Conclave di Edward Berger (premio Oscar per Niente di nuovo sul fronte occidentale) è un thriller nutrito di intrighi e giochi di potere, che tutti immaginiamo esistenti in Vaticano. Ma prima ancora è una storia resa cinematografica dal Vaticano stesso. Un’elezione che nulla ha di diverso da quella di un – altro – sovrano-presidente, se non fosse per la suggestione insita nelle immagini tipiche della Chiesa cattolica, nettare per la cinepresa statunitense, arricchita dalle interpretazioni impeccabili di un cast eccellente: Ralph Fiennes nel ruolo del decano protagonista; Stanley Tucci, il liberale cardinale Bellini, ambizioso, ma fedele Segretario di Stato; John Lithgow nei panni dell’ambiguo canadese Tremblay; Lucian Msamati, il nigeriano cardinal Adeyemi, che porta con sé irrisolte zone d’ombra; uno straordinario Sergio Castellitto, che ruba la scena nel ruolo del reazionario cardinale Tedesco; e l’iconica Isabella Rossellini, suor Agnes, a lungo in silenzio, ma che saprà parlare al momento consono, gridando accuse per poi inchinarsi educatamente prima di uscire di scena. Azzeccatissimo il riconoscimento per il miglior cast ai SAG Awards 2025, così come calzanti appaiono le numerose candidature agli Oscar (tra le quali miglior film, miglior attore protagonista e migliore attrice non protagonista per la Rossellini).

Ma è anche un film che parla di dubbio, quest’ultima opera del tedesco Berger, tratto dall’omonimo bestseller di Robert Harris. Il dubbio dell’uomo, oltreché dell’uomo di fede, il dubbio del tormentato e vacillante decano Thomas Lawrence che magnificamente interpreta e invoca la ricerca ininterrotta dell’umano nell’uomo cara a Vasilij Grossman. Il dubbio che inevitabilmente la Storia porta con sé, contaminando dall’esterno la segretezza della dimensione vissuta dai cardinali sottochiave.

Il regista e amministratore del conclave è lui, il riflessivo decano Lawrence, sofferente per aver assunto un ruolo di amministratore al quale di spirituale è lasciato ben poco (dimensione che trova la sua controparte femminile impersonificata in maniera magnificente da suor Agnes, Isabella Rossellini, attenta superiora dello stuolo di suore, inservienti pressoché invisibili, chiamate da tutto il mondo a gestire gli ingombranti candidati). Lawrence di questo compito manageriale si era lamentato anche con il defunto Papa, che aveva rifiutato le sue dimissioni dal ruolo, come se avesse avuto modo di intuire anzitempo che soltanto lui avrebbe potuto traghettare la Chiesa fuori dalle sabbie mobili del suo pantano istituzionale, riallineandola con una Storia sempre troppo veloce e complessa per un organismo che deve fare i conti con così contrapposte istanze.

La capacità di dubitare diviene, quindi, il punto più alto della ricerca (anche spirituale), tra inciampi, sconfitte e vanità, la debolezza che anche il Gesù della Passione ha attraversato, mostrando in quella fragilità la radice più intima dell’umanità insita nella cristianità. Il ruolo di protagonista è ricoperto proprio da questa fragilità, un dubbio che è indecisione sulla propria natura, talvolta estranea a un sentire più profondo, come quello della tartaruga che fu del santo padre, incapace di adattarsi al destino scelto per lei e, ancora, quello del cardinale in pectore Benitez (Carlos Diehz), arcivescovo di Kabul, che ha assaporato il gusto amaro della guerra e della vita degli ultimi. Questo elevatissimo afflato non esce scalfito dall’incedere della spy-story che contraddistingue il climax della pellicola, nel corso del quale le certezze si sgretolano come un sigillo di ceralacca violato.

Nel mirino della cinepresa, i vani inaccessibili del Vaticano appaiono come un bunker segreto quanto plumbeo, la cui aria immaginiamo resa irrespirabile dal potere e dalle sue lotte peggiori, fatte di torti, sgambetti e soffiate nell’agguerrita disputa sulla scelta per il successore al trono di Pietro, materia nella quale si muove a proprio agio lo sceneggiatore Peter Straughan. Immagini che tendono alla perfezione sono il punto di forza del film, tra ricostruzioni magistrali (gli studi romani di Cinecittà) e ambientazioni prese in prestito (la Reggia di Caserta). Su di esse vale la pena di soffermarsi un attimo più di quanto strettamente necessario per la riuscita della trama, come abilmente fa la macchina da presa e con lei l’occhio dello spettatore, al quale è concessa una riflessione sulla preghiera come lente sull’anima, che mette a fuoco i tentennamenti dell’uomo ontologicamente obliquo (sovviene la vicinanza prossima tra attenzione e preghiera in Simone Weil).

Unica pecca del film realizzato con maestria da Berger è un approccio che rasenta in più parti il didascalico, come nella scena della finestra che esplode con un tempismo a dir poco singolare e della luce – la Storia – lasciata fuori, che prepotentemente entra nella cappella chiusa, sbaragliandola. Una metafora fin troppo esplicata, che tenta di far scivolare il film in una platealità tipicamente hollywoodiana, un passaggio che serve alla trama per avviarla alla piega conclusiva (non rivelabile), che invero poteva essere raggiunta in modo più raffinato e sottile, senza sminuire l’attualità dirompente sbattuta in faccia ai cardinali e al mondo, capace di sgretolare in un istante i sotterfugi preparati con dovizia di cesellatori dalle ambizioni dei candidati al soglio pontificio. Una sorta di apparizione cristologica, foriera di una necessaria modernizzazione culturale, che rende inservibile la vetusta e immobile dicotomia tra progressisti e reazionari.

Questa improvvisa accelerazione, seppur tipica del thriller, rischia, peraltro, di distogliere dal tema che, in quella fase del film aveva assunto la sua centralità, racchiusa nello sguardo – finalmente – frontale del decano Lawrence: appare sollevato e dunque soddisfatto? Oppure la sua vanità esce frustrata da una lotta che aveva finito per scalfire la sua riluttanza?

Dello scompiglio di quello smantellamento radicale resta la polvere volutamente non spazzolata dalle vesti purpuree. Le macerie di un’istituzione? Più che altro i calcinacci delle certezze sgretolate, nemiche della fede e talvolta nemiche anche delle battaglie di palazzo.