Quand vient l’automne – più che – Sotto le foglie.

Il titolo originale dell’ultima opera di François Ozon suona più acconcio a presentare i tremori propri dell’autunno, non soltanto metaforico: i funghi, ambigui germogli, prelibati oppure esiziali, che nascono dalla decadenza, nel terriccio umido, al riparo ombroso degli alberi; la vecchiaia, la morte e i rapporti umani fragili come felci e foglie secche; il dubbio uggioso come un bosco in cui filtra una flebile luce.

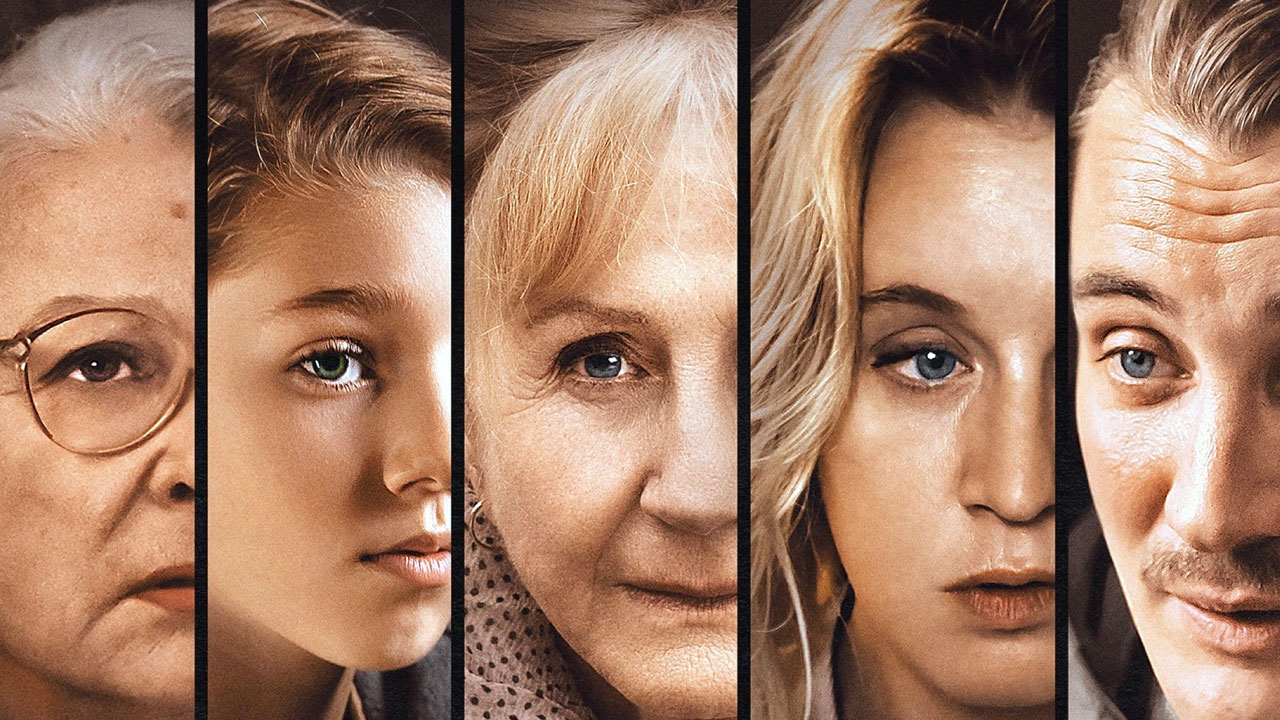

Michelle (Hélène Vincent) è un’anziana signora dal passato ingombrante che, allontanatasi da Parigi e dai suoi trascorsi, vive in un pittoresco villaggio rurale della Borgogna. La sua esistenza è scandita dal lavoro nell’orto e da passeggiate con la migliore amica del tempo che fu, Marie-Claude (Josiane Balasko). La figlia parigina Valérie (Ludivine Sagnier), con la quale ha un rapporto irrisolto dovuto proprio alla precedente vita della madre, che non sa perdonarle, va a trovarla per le vacanze. Ma dopo un’intossicazione causata dai funghi raccolti nel bosco e poi cucinati da Michelle, Valérie la accusa di averla deliberatamente avvelenata. La punizione spietata sarà di non farle più vedere l’amato nipote Lucas (un Garlan Erlos discreto e convincente).

Una serie di intrecci disposti lungo la narrazione porterà a evoluzioni inattese.

Senza svelare nulla sull’intrigante srotolamento della trama, un primo elemento (ma forse non è il primo) assume significato agli occhi dello spettatore, che ancora non sospetta nulla di tutto il carico di dubbio che gli verrà di lì a poco scaricato addosso: i funghi avanzati da quel teso pranzo familiare (in cui l’unica a nutrirsene era stata la figlia Valérie) dopo un istante di titubanza verranno gettati via da Michelle rientrata in cucina.

Un film forse un poco debole sul suo lato thriller e sugli inserti fantasmatici (alla Almodóvar), convincente – bello – nella parte in cui indaga sulla complessità dei legami e sul ruolo di ciò che rimane tra una parola detta e una taciuta.

Il verdetto sulle responsabilità non potrà mai essere netto durante l’intero svolgimento della pellicola, ma a mano a mano si comprenderà che non è il giudizio, l’intenzione di Ozon. La messa a fuoco è, invece, sul viaggio emotivo lungo il quale si è condotti, tra tensioni e segreti familiari e l’insidiosa prepotenza del passato.

Infatti, ogni volta che siamo tentati di fornire un’interpretazione agli eventi, ecco che viene introdotto un nuovo elemento che scardina ogni costruzione, fino a farci sospendere il giudizio e approdare al dubbio (emblematica la frase pronunciata dal ragazzo Lucas, quando, ormai cresciuto, alla domanda della nonna se ora gli piacessero i funghi risponde “mi sono sempre piaciuti”). La visione giudicante è oltremodo limitante per leggere fino in fondo questa trama raffinata. Il giudizio, così come lo si intende secondo l’ordine morale – e giuridico –, diviene inservibile. Perché in fondo questo non è un giallo e non c’è alcun caso da risolvere.

Il passato tende a farsi motivazione del presente (la prima scena è una lettura della parabola evangelica di Maria Maddalena) e il discrimen tra bene e male si assottiglia fino a frastagliarsi e confondersi. Ozon ci conduce su questo confine sfumato, chiedendoci se il male commesso a fin di bene resta irrimediabilmente male o può assumere una valenza catartica, essendo più potente il bene che se ne trae: è sufficiente convincersene, per assolvere e sentirsi assolti? Oppure il peccato ormai commesso non può che rigenerarsi come un uroboro incapace di espiazione? Una colpa originaria si ripercuote inevitabilmente su figli irrisolti ovvero da quel male trae la propria linfa una redenzione? Insomma, nessuno può uscire veramente dalla propria ombra, alla Rilke, oppure i peccati della Maria Maddalena sono perdonati perché “ha amato molto”?

Simenon, Dürrenmatt e il cinema di Chabrol, tra le fonti ispiratrici di questo Ozon. La simbologia del fungo mi ha ricordato anche l’atmosfera del Boletus edulis di Michele Mari, racconto che spicca nella raccolta Le maestose rovine di Sferopoli per l’ironia cupa e la raffinata sagacia del narratore (di cui si apprezza, oltre al consueto linguaggio dotto e articolato, la sopraffina competenza micologica). Il frutto è un sincretismo originale tra giallo, noir (e forse mélo), con incursioni di commedia velenosa – fungina –, la cui sintesi è la prova attoriale di Hélène Vincent (e di tutti gli altri).

Un ritmo lento, delicatamente dilatato e scene in cui l’assenza di dialoghi si fa significativa amplificano alcune immagini cariche di tesa bellezza.

Protagonisti sono, dunque, il fungo (e il mistero che porta con sé fin dalla mitologia), l’autunno e l’uomo, quell’animale dalla pelle sottile, sotto la quale si scatenano reazioni impercettibili, ma rivoluzionarie.

E poi Aggiungi alla schermata principale.

E poi Aggiungi alla schermata principale.