Le interviste di Giustizia insieme

di

Roberto Giovanni Conti

Diritti fondamentali e doveri del giudice di legittimità

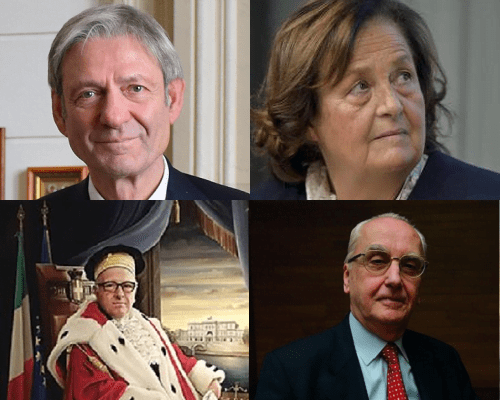

Giovanni Canzio, Primo Presidente emerito Corte di Cassazione

Gabriella Luccioli, Presidente di sezione emerito Corte di Cassazione

Ernesto Lupo, Primo Primo Presidente emerito Corte di Cassazione

Renato Rordorf, Primo Primo Presidente aggiunto emerito Corte di Cassazione

1.Quali sono stati, per la Sua esperienza, i cambiamenti più significativi del sindacato di legittimità rispetto al ruolo dei diritti fondamentali?

2. La Corte di Cassazione e le Corti europee. Supremazia, competizione o cooperazione?

3.Quali doveri ha il giudice di legittimità rispetto al tema dei diritti fondamentali e quali limiti incontra nell’esercizio delle sue funzioni?

4. I crimini di guerra nazisti in Italia (1943-1945) nella giurisprudenza della Corte di cassazione.

1. La scelta del tema. 2. Le risposte. 3. I crimini di guerra nazisti in Italia. 4.Le conclusioni. 5. L’intervista in pdf.

1. La scelta del tema.

Il ruolo della Corte di Cassazione rispetto alla tutela dei diritti fondamentali.

Giovanni Canzio, Gabriella Luccioli, Ernesto Lupo e Renato Rordorf, rileggendo l’esperienza da ciascuno maturata in posizioni di vertice all’interno della Corte di Cassazione, si sono “messi al servizio” di chi oggi svolge l’attività giudiziaria e di quanti aspirano a diventare magistrati.

Le loro riflessioni fotografano un ventennio di diritto vivente per più versi esaltante, dando in maniera plastica la misura di quanto sia centrale la funzione, al contempo propulsiva e stabilizzatrice, della giurisdizione di legittimità nel campo dei diritti fondamentali, ormai costellato da fonti nazionali e sovranazionali che continuano ad integrarsi e ad interagire senza sosta.

È il contributo di Giovanni Canzio sul tema dei crimini di guerra ad offrire, poi, ulteriore conferma di quanto il dialogo interno fra le sezioni civili e penali della Corte debba essere favorito e si renda, anzi, obbligato, in un tempo nel quale le ripartizioni fra settori e discipline tradizionali del diritto assumono una dimensione diversa proprio per la forza unificatrice espressa dai diritti fondamentali.

In coda, come sempre, le conclusioni e l’intervista in pdf scaricabile.

2. Le interviste

1.Quali sono stati, per la Sua esperienza, i cambiamenti più significativi del sindacato di legittimità rispetto al ruolo dei diritti fondamentali?

Gabriella Luccioli

La Corte di Cassazione ha svolto in questi ultimi anni un ruolo di grande rilievo nel riconoscimento e nella tutela di diritti fondamentali, specialmente in situazioni di inerzia del legislatore su temi vitali e ineludibili.

Il mutare della coscienza e della sensibilità collettiva, il sopravvenire di diversi canoni culturali di riferimento, l’evoluzione dei costumi, l’apertura della società verso modelli alternativi di famiglia, lo svilupparsi di nuove modalità di rapporto tra le persone, i progressi della tecnologia, la possibilità di prolungare artificialmente per una durata indefinita e fino a ieri non immaginabile la vita delle persone hanno provocato il sorgere di nuove richieste di tutela, cui la giurisdizione è stata chiamata a far fronte.

In un contesto tanto magmatico e complesso si sono in particolare inserite con efficacia dirompente, come un fiume in piena, le questioni connesse alle continue scoperte della medicina, della biologia e della genetica, troppo spesso disinvoltamente intercettate dall’ insaziabile appetito del libero mercato, che non solo hanno consentito di soddisfare desideri di genitorialità considerati irrealizzabili anche in un recente passato, ma prima ancora hanno messo in discussione la stessa antropologia della persona.

La Corte di Cassazione è stata così chiamata ad affrontare temi cruciali per la società di oggi e per quella di domani, tracciando percorsi essenziali per la promozione ed il consolidamento dei diritti fondamentali, rimettendo in discussione categorie logiche ed indirizzi interpretativi tradizionali, rivisitando le leggi ordinarie attraverso il paradigma di valori dettato dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali, in particolare dalla CEDU e dalla Carta di Nizza.

A fronte del moltiplicarsi delle fonti e della conseguente osmosi tra diversi corpi normativi, che completandosi reciprocamente concorrono all’ ampliamento del catalogo dei diritti fondamentali e della loro tutela, ma anche delineano il contenuto dei singoli diritti da garantire, il giudice di legittimità non solo si è confrontato direttamente con la Costituzione e con le Carte dei diritti, facendone applicazione diretta in assenza di specifiche disposizioni di legge, ma si è anche impegnato ad armonizzare la pluralità dei circuiti di legalità in una delicata opera di coordinamento tra diversi spazi giuridici e di integrazione tra diritto nazionale, internazionale e sovranazionale.

Anche attraverso la necessaria opera di coordinamento con le pronunce delle varie Corti, nella prospettiva della effettiva tutela dei diritti fondamentali, la Cassazione ha assunto il ruolo di ordinatore del caos, secondo la felice espressione di alcuni commentatori, ricercando la regola di definizione della controversia sulla base della conoscenza delle fonti e del loro reciproco interferire.

Si tratta di un compito delicato e complesso, che richiede all’ interprete di convertirsi ad un approccio culturale che lo liberi definitivamente dalle incrostazioni dell’esegeta e di dotarsi degli strumenti idonei a coordinare i vari ordinamenti in un sistema armonico e coerente, assumendo tutti i rischi connessi alla sua complessità ed alla mancanza di certezze consolidate.

Di fronte ad una realtà così mutevole, che vede anche il costume farsi diritto e le issues politiche e sociali assumere una dimensione globale, compito del giudice di legittimità è stato ed è quello di comprendere la modernità, non per seguire o assecondare nuove mode o tendenze, che sono di per sé effimere, ma per contribuire alla definizione di un sistema completo di tutele multilivello, tenendo ben presente il contesto storico e sociale in cui la norma è nata e quello in cui è destinata ad operare nel tempo, intercettando i grandi cambiamenti sul piano culturale e del costume e rispondendo in modo coerente alle istanze dei cittadini che da essi scaturiscono, senza mai abbandonare la bussola orientata verso i principi di libertà, dignità ed autodeterminazione e senza al tempo stesso assecondare derive creazioniste.

In tale percorso la Cassazione è stata al passo e talvolta ha anticipato l’evoluzione della società e del comune sentire, aprendosi a soluzioni innovative attente ai valori in gioco e fondate sul loro corretto bilanciamento.

Lo spazio concesso in questa sede mi consente di svolgere soltanto un rapidissimo richiamo ad alcuni degli arresti più significativi.

Negli ultimi anni la giurisprudenza di legittimità ha fissato un importante limite alla delibabilità delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario, disattendendo un orientamento che penalizzava fortemente il coniuge più debole, attribuendogli la tutela del tutto inadeguata di cui agli artt. 129 e 129 bis c.c.: con sentenza n. 16379 del 2014 le Sezioni Unite, risolvendo un preesistente contrasto, hanno affermato che la convivenza come coniugi, quale elemento essenziale del matrimonio-rapporto, che si manifesta come consuetudine di vita stabile e continua nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, ove protrattasi per almeno tre anni è costitutiva di una situazione di ordine pubblico italiano ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del matrimonio.

Posta la distinzione, per struttura e funzione, del matrimonio-rapporto dal matrimonio-atto, le Sezioni unite hanno ritenuto (e successivamente la sentenza n. 1494 del 2015 ha ribadito) che la relazione tra le due nozioni non dovesse porsi in termini di prevalenza dell’una rispetto all’altra, ma di distinzione tra categorie giuridiche, ciascuna con ragioni, disciplina e tutela distinte, con la conseguenza che una convivenza caratterizzata nei termini suindicati, connotando nell’essenziale l’ istituto del matrimonio nell’ordinamento italiano, doveva ritenersi costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali e ordinarie di ordine pubblico.

Ben prima dell’approvazione della legge n. 76 del 2016 la Corte di Cassazione è stata chiamata ad occuparsi dello statuto delle coppie omosessuali, con riferimento alla possibilità di riconoscimento in Italia del matrimonio tra cittadini italiani dello stesso sesso celebrato all’estero. Con la sentenza n. 4184 del 2012 la Corte ha affermato che i cittadini italiani componenti della coppia omosessuale non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio in Italia, né il diritto alla trascrizione del matrimonio celebrato all’ estero, ma sono titolari del diritto alla vita familiare ai sensi dell’ art. 8 della CEDU e possono, nell’esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente la condizione di coppia, adire il giudice per rivendicare, in presenza di specifiche situazioni correlate ad altri diritti fondamentali, un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alle coppie coniugate, sollevando eventualmente in tale sede le conferenti eccezioni di incostituzionalità delle disposizioni vigenti.

Nell’ ancorare l’intrascrivibilità del matrimonio contratto all’estero non più ad una sanzione di inesistenza nel nostro ordinamento delle unioni omosessuali, e neppure di invalidità per contrarietà all’ordine pubblico, ma alla loro inidoneità a produrre effetti giuridici in Italia quali atti di matrimonio, la sentenza richiamata ha inteso escludere che il paradigma eterosessuale costituisca elemento naturalistico del matrimonio ed ha affermato al tempo stesso che quell’ atto, pur non riconoscibile come atto di matrimonio, è suscettibile di produrre effetti non dissimili, in presenza di specifiche situazioni, a quelli prodotti dal matrimonio, da far valere in sede giudiziaria.

Tra le questioni più delicate affrontate dalla Cassazione in materie eticamente sensibili va ricordata quella concernente il consenso informato in ordine ai trattamenti sanitari. Come è noto, con la sentenza n. 21748 del 2007 - ossia dieci anni prima che la legge n. 2019 del 2017 disciplinasse compiutamente la materia - la Corte ha affermato che il principio di autodeterminazione rispetto alle cure mediche, tra le quali vanno ricompresi i trattamenti di idratazione e alimentazione forzata, non può arrestarsi neppure dinanzi alle terapie salvavita, dovendosi escludere che il diritto di rifiutare le cure incontri un limite allorché dal suo esercizio consegua il sacrificio del bene della vita. Nella stessa sentenza la Corte ha precisato che ove la persona malata non sia in grado di esprimere e non abbia espresso in passato in modo esplicito le proprie scelte al riguardo occorre ricostruire la sua presunta volontà in ordine alla interruzione o prosecuzione del trattamento attraverso un esame attento del suo stile di vita, dei valori sui quali ha impostato la sua esistenza, della sua complessiva visione del mondo, dei suoi interessi, della sua concezione della dignità. E’ evidente in tale processo ricostruttivo del pensiero del malato il rispetto della centralità della sua persona, come individuo ancora in vita ed unico depositario della volontà di curarsi.

Con sentenza n. 1946 del 2017, pronunciata ai sensi dell’art. 363 c.p.c.ad istanza del Procuratore Generale, le Sezioni Unite hanno ritenuto che in tema di parto anonimo, per effetto della sentenza n. 278 del 2013 della Corte Costituzionale - che ha dichiarato l’ incostituzionalità dell’ art. 28 comma 7 della legge n. 184 del 1983 nella parte in cui non prevedeva la possibilità per il giudice di interpellare, su richiesta del figlio, la madre che avesse dichiarato al momento del parto di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione - ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa sollecitata dallo stesso giudice delle leggi, sussiste la possibilità per il giudice di merito, a domanda del figlio, di interpellare la madre ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, con modalità procedimentali tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte Costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna.

Sempre più spesso la responsabilità civile in ambito familiare trova riconoscimento nella giurisprudenza dei giudici di legittimità. Si verifica così che l’illecito civile conquisti spazi prima inesplorati nei rapporti tra coniugi o anche tra conviventi, nonché tra genitori e figli, irrompendo nella cittadella del diritto di famiglia ed imponendosi come strumento rimediale idoneo a reagire a condotte lesive poste in essere all’ interno delle mura domestiche, un tempo soggette unicamente alle misure proprie del diritto di famiglia. In questa prospettiva si ritiene che il rispetto della dignità e della personalità di ogni componente dell’unità familiare assuma i connotati di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente costituisce il fondamento logico della responsabilità civile (v. tra le altre, Cass. 2011 n. 18853; 2012 n. 610; 2012 n. 5652; 2013 n. 26205; 2015 n. 3079).

Ma su molti altri terreni la giurisprudenza di legittimità ha svolto un ruolo fondamentale nella promozione e nella salvaguardia dei diritti fondamentali, forgiando strumenti giuridici in grado di assicurare la migliore protezione ai soggetti coinvolti.

Basti pensare al fenomeno migratorio, che specie a fronte di iniziative legislative di chiaro segno repressivo chiama in causa l’impegno della giurisdizione a fornire adeguata protezione giuridica a soggetti in condizioni di oggettiva ed estrema debolezza, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità di ciascuno.

Basti ancora richiamare la questione dell’adozione particolare del figlio del partner, la c.d. stepchild adoption, sulla quale si è ormai formata una giurisprudenza consolidata dei giudici di merito, condivisa dalla Cassazione, che con la sentenza n. 12962 del 2016 ha ritenuto che una corretta interpretazione del sistema vigente, posto in necessaria correlazione con la giurisprudenza di Strasburgo, ed in particolare con la sentenza del 21 luglio 2015 Oleari ed altri c. Italia, consente al partner convivente con il genitore del minore e con il minore stesso di ottenere l’adozione particolare, in quanto rispondente all’ interesse del bambino a conservare l’ambiente familiare ed i rapporti affettivi instauratisi nel tempo.

Gli esempi potrebbero continuare, ma credo che tale rapido excursus renda già evidente il ruolo centrale assunto dalla Corte di Cassazione nella promozione e nella salvaguardia dei diritti fondamentali, in un sistema in cui il moltiplicarsi delle fonti delinea una nuova dimensione del diritto ed un nuovo ordine giuridico, ma al tempo stesso rischia di ridurre il grado di organicità e di intrinseca coerenza dell’ordinamento.

Ernesto Lupo

L’insieme delle domande postemi ed il contesto della presente iniziativa rendono evidente che ci si riferisce, nell’ambito dei diritti fondamentali intesi come “diritti attribuiti da norme superiori” (G. Pino, Il costituzionalismo dei diritti, 2017, p.116 s.), ai diritti previsti da fonti sovranazionali ed internazionali, ed in particolare dalle fonti europee. Nell’ultima delle tre relazioni annuali sull’amministrazione della giustizia redatte come presidente della Cassazione, dedicai il primo capitolo all’ “impegno dei giudici per la costruzione del diritto europeo”, sottolineando l’integrazione dell’ordinamento italiano nell’Unione europea e nel sistema del Consiglio d’Europa, fondato sulla Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (Relazione tenuta il 25 gennaio 2013, in Foro it., 2013, V, c. 41). Proposi allora un confronto tra il periodo iniziale della mia attività di magistrato (nel 1964), in cui la collettività dei giuristi prendeva gradualmente atto della affermazione dei diritti della Costituzione e del mutamento del ruolo della giurisdizione (è del 1965 il Congresso di Gardone sulla interpretazione costituzionalmente orientata), e la situazione di mezzo secolo dopo, prodotta, in modo sempre più frequente ed evidente, dalle fonti e dalle Corti europee, in cui il complesso della giurisdizione (comune, costituzionale, comunitaria, convenzionale), a tutela dei diritti fondamentali, è chiamata ad agire, dicevo, come “fattore di coesione e di integrazione giuridica e giudiziaria”.

L’analogia tra i due periodi storici può essere vista sotto l’aspetto del mutamento di ruolo della giurisdizione. Ma essa può essere anche considerata quanto alle difficoltà dei rapporti tra le Corti preposte alla tutela dei diritti. Ricordo che, durante il mio tirocinio da uditore giudiziario, si verificò la c.d. “prima guerra tra le Corti”, e cioè tra Corte costituzionale e Corte di cassazione, in ordine all’applicazione o meno alla istruzione sommaria delle garanzie difensive previste dalla normativa processuale penale (del codice previgente) sulla istruzione formale. Il contrasto molto netto disorientò enormemente noi giovani magistrati. Ma successivamente, con qualche rara eccezione, i rapporti tra le due Corti hanno trovato un loro equilibrio (per una completa analisi diacronica dei rapporti tra Corte costituzionale e giudici comuni, v. E. Lamarque, Corte costituzionale e giudici nell’Italia repubblicana, 2012). E tale equilibrio permane, fatti salvi i problemi, recentemente insorti e ora in via di soluzione, sul rapporto tra incidente di costituzionalità e pregiudiziale eurounitaria. Ho voluto ricordare un episodio di oltre mezzo secolo fa per l’ammaestramento che, soprattutto per i giovani colleghi, da esso può ricavarsi, di non farsi impressionare dalle difficoltà derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali da parte di diverse giurisdizioni, fenomeno ancora troppo recente per trovare un assetto preciso ed equilibrato tra di esse.

Ma è tempo di approfondire i cambiamenti del sindacato di legittimità ai quali si riferisce la domanda e la cui sussistenza è implicita nelle considerazioni che precedono.

È indubbio che la previsione di diritti fondamentali in due Carte europee (anche se aventi effetti differenti sull’ordinamento interno) e la loro tutela attribuita alle due Corti alle quali è affidato il compito di interpretarle, rendono il diritto applicabile dal giudice nazionale molto più complesso. Il giudice comune, soggetto alla legge interna, è contemporaneamente giudice tenuto ad applicare il diritto dell’Unione europea (che ha una particolare primauté sul diritto interno) ed è anche giudice che deve rispettare ed attuare in prima battuta la Convenzione europea sui diritti umani. Questa maggiore complessità del diritto, anche per le ragioni che saranno esposte nella risposta alla seconda domanda, aumenta sensibilmente gli spazi entro cui può legittimamente muoversi l’interpretazione. L’effetto finale è il ridursi della certezza del diritto e della prevedibilità delle decisioni giudiziarie.

Ma il diritto esiste anzitutto per dare certezze. Esse ne costituiscono una funzione essenziale. Come può conciliarsi l’inevitabile maggiore complessità dell’ordinamento attuale e l’esigenza insopprimibile di certezza? Uno strumento di chiara utilità è costituito dalla stabilità degli orientamenti giurisprudenziali, perseguita attraverso l’esercizio effettivo da parte della Corte di legittimità della funzione di nomofilachia, intesa in senso metodologico, secondo il pensiero equilibrato di Giuseppe Borré (spesso ricordato, opportunamente, da G. Canzio, Nomofilachia, dialogo tra le Corti e diritti fondamentali, in Foro it., 2017, V, c.71). Il ruolo della nomofilachia, attribuito tradizionalmente alla Corte di cassazione, ma anche contestato da alcuni orientamenti culturali interni alla magistratura nella seconda metà del secolo scorso, ha assunto importanza ancora maggiore rispetto alla protezione dei diritti fondamentali, ove disuguaglianze di trattamento dei diversi casi concreti incidono in modo più grave e sensibile sul senso di giustizia, posto che tali diritti esprimono valori percepiti come essenziali dalla collettività nazionale. Ma soprattutto la nomofilachia della Cassazione ha ampliato il suo oggetto da nazionale ad europea, perché essa è destinata a definire in modo uniforme gli effetti che sull’ordinamento interno derivano dalle sentenze delle due Corti europee. Queste sentenze si riferiscono, per lo più, a casi insorti davanti a giudici comuni, che si rivolgono in via interpretativa alla Corte di Lussemburgo o che hanno comunque definito il giudizio a cui si riferisce il ricorso alla Corte di Strasburgo. Le pronunzie europee sono destinate ad incidere sullo stesso caso o comunque su casi identici a quello che ne è stato l’oggetto. E quindi gli effetti delle stesse pronunzie sull’ordinamento interno sono individuati dai giudici comuni, con decisioni che non raramente presentano ampi margini di opinabilità.

Poiché la domanda fa riferimento anche alla mia esperienza di giudice di legittimità, aggiungo qualche esemplificazione desunta da casi da me trattati.

Fui relatore ed estensore delle quattro sentenze delle Sez. un. civili della Corte del 26 gennaio 2004 n.1338-1341, che recepirono l’orientamento della Corte di Strasburgo sui presupposti per il riconoscimento del danno non patrimoniale in caso di violazione del diritto alla durata ragionevole del processo. In precedenza, il danno non patrimoniale non era stato riconosciuto, in concreto, da moltissime sentenze della prima sezione civile della Cassazione, tanto che la Corte europea aveva ritenuto che l’esaurimento dei rimedi interni, necessario per adirla, non richiedesse la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza negativa della Corte di appello, essendo tale impugnazione scontata nel suo esito sfavorevole. La questione rimessa alle Sez. un. era importante per gli effetti sul nostro ordinamento della Cedu (espressamente richiamata dall’art. 2 della legge 24 marzo 2001 n.89) e, soprattutto, delle sentenze della relativa Corte. Mi trovai di fronte a qualche posizione che tendeva a negare, in linea generale, il nostro dovere di seguire la giurisprudenza uniforme e costante della Corte di Strasburgo, perché rivendicava…l’autonomia del nostro ordinamento nazionale (che pure aveva imposto, per previsione costituzionale, la durata ragionevole del processo). Quanta distanza culturale da una epoca da cui ci separano appena tre lustri!

Con riferimento al diritto dell’Unione europea ed alla Carta dei diritti fondamentali, ricordo che il titolo VI di questa Carta (Giustizia) fu richiamato, prima ancora del Trattato di Lisbona, dalle Sez. un. penali da me presiedute, per affermare che il mandato di arresto europeo (Mae), previsto dalla decisione quadro del 13 giugno 2002, rispettava i diritti fondamentali dell’Unione e della Cedu, e per interpretare la normativa interna che aveva dato attuazione alla direttiva quadro (legge 22 aprile 2005 n.69, art.18, lett. e) in modo conforme al diritto dell’Unione ed all’art.13, comma 5, della nostra Costituzione (la Carta fu richiamata nell’ambito dell’argomentazione complessiva, e non come ragione essenziale della decisione). Nessun dubbio poteva sussistere che fossimo nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, limite – imposto dall’art.51 della Carta – al cui rispetto fui sensibile nel corso della mia presidenza della Cassazione, tanto da intervenire, in modo informale ed amichevole, nel caso di qualche sentenza civile della Cassazione che, nel periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali, ne fece applicazione in ambito estraneo al diritto europeo, senza motivare tale inosservanza del richiamato art.51 (l’intervento fu, ovviamente, rivolto al futuro e senza alcuna incidenza sulla decisione già pubblicata).

Renato Rordorf

Il giudice di legittimità, al pari di ogni altro giudice nazionale, è andato familiarizzandosi con la categoria dei diritti fondamentali solo in epoca relativamente recente. È sufficiente dare un fuggevole sguardo alle massime di giurisprudenza edite nell’ultimo trentennio per verificare come i riferimenti alla nozione di diritto fondamentale, all’inizio piuttosto rari, si siano andati man mano infittendo. Se un tempo capitava che si adoperasse l’aggettivo “fondamentale” solo per sottolineare genericamente la rilevanza di volta in volta attribuita dall’interprete ad una determinata posizione giuridica soggettiva, il sintagma “diritto fondamentale” ha assunto nel volgere degli anni un significato sempre più specifico. Ovviamente in questa evoluzione ha giocato un ruolo determinante l’emanazione della Carta di Nizza e poi il suo inserimento nell’ambito dello strumentario normativo dell’Unione europea. E’ indubbio, però, che l’idea per cui vi sarebbero diritti fondamentali, destinati a fungere da pietra angolare dell’intero ordinamento giuridico e, perciò stesso, caratterizzati da un’eccedenza valoriale rispetto alla mera tutela dell’interesse individuale che ne costituisce l’oggetto immediato preesista alla Carta di Nizza e trovi le sue radici anche – e prima di tutto – nella Costituzione, oltre che nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e nella Dichiarazione universale dei diritti umani emanata dalle Nazioni Unite nel 1948 (la ricerca delle origini dei diritti fondamentali, o di alcuni fra essi, potrebbe naturalmente spingersi ben più addietro, sino alla Magna Charta, allo habeas corpus ed anche oltre, ma non è certo il caso di farlo qui).

Come già in altra occasione m’è capitato di notare, gli ultimi decenni del secolo scorso ed i primi di questo sono caratterizzati da una proliferazione di diritti, e ciò rende quanto mai attuale un’osservazione fatta da Jacques Maritain all’indomani della seconda guerra mondiale: “che i diversi diritti assegnati all’essere umano si limitino reciprocamente … è cosa semplicemente normale. Quello che crea differenze e antagonismi irriducibili tra gli uomini è la determinazione del grado della limitazione, e più in generale la determinazione della scala dei valori che governa l’esercizio e l’organizzazione concreta di quei diversi diritti” (J. Maritain, L’uomo e lo stato, Marietti, Genova, 2014, pag. 105, in cui è riportato il testo di alcune conferenze tenute dall’autore a Chicago nel 1949 alla Charles R. Walgreen Foundation for the study of american institutions). V’è dunque l’esigenza di costruire una “scala di valori” per poter definire alcuni diritti come fondamentali, ossia per poter dire che essi si collocano sul più alto gradino di quella scala. Il loro riconoscimento ne evidenzia la capacità di fungere da fondamento costituzionale di ogni altro diritto e, quindi, il loro porsi come limite all’esercizio di ogni pubblico potere.

Non sarebbe compito agevole, tuttavia, stilare un catalogo più o meno completo di un tal genere di diritti, né certo io mi riprometto qui di farlo. Quel che mi pare si possa dire è che si tratta di diritti i quali affondano le loro radici e traggono linfa da quel deposito di valori condivisi che costituisce la base del vivere civile, non soltanto di un singolo nucleo nazionale ma di tutti i popoli che si riconoscono un una determinata civiltà. Non è senza significato che sin dal 1970 la Corte di Giustizia abbia individuato i diritti fondamentali nelle “tradizioni costituzionali comuni agli stati membri” (sentenza Internationale Handelsgesellshaft, del 17 dicembre 1970, in causa 11/70), aprendo così la strada alla previsione dell’art. 6 del Trattato Ue che non solo ai diritti fondamentali garantiti dalla Cedu ma anche a quelli “risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri” assegna il compito di fungere da principi generali del diritto comunitario. Poco importa ora chiedersi se essi abbiano una fonte naturale o se (come personalmente sarei più propenso a credere) siano il risultato della stratificazione storica di costumi, fedi religiose, istanze morali ed esigenze sociali man mano sviluppatisi nel corso del tempo. Ciò che conta è che si tratta di diritti non tanto creati dall’uno o dall’altro legislatore, quanto piuttosto dai legislatori riconosciuti: non prodotti dell’ordinamento giuridico, ma suoi presupposti costitutivi, che perciò l’interprete è chiamato di volta in volta a rinvenire indagando, appunto, sui fondamenti dell’ordinamento medesimo. In questo senso, in quanto elementi per così dire strutturali dell’ordinamento, i diritti fondamentali appartengono alla nozione di diritto oggettivo, o debbono comunque essere considerati dal punto di vista del diritto oggettivo, prima ancora di assumere il carattere del diritto soggettivo rispondente all’esigenza di tutelare interessi facenti capo a singoli individui o a gruppi di individui. Il che lascia aperta la questione – alla quale dovrò ancora far cenno in seguito – se sia corretto parlare a tal riguardo proprio di diritti fondamentali o se (come del resto fa la nostra costituzione) non si debba piuttosto far riferimento a principi fondamentali dell’ordinamento; o comunque di quale nesso vi sia tra principi e diritti fondamentali.

Questa premessa mi sembra indispensabile per rispondere al quesito concernente il modo in cui si esplica il sindacato di legittimità in tema di diritti fondamentali e come ciò si riflette sul ruolo dello stesso giudice di legittimità.

Si potrebbe esser tentati di rispondere che il compito del giudice di legittimità è pur sempre quello definito dall’art. 65 dell’Ordinamento giudiziario: assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge per garantire l'unità del diritto oggettivo nazionale. Benché espressa in termini che possono apparire ormai piuttosto inattuali, la formula descrive con sufficiente chiarezza la funzione nomofilattica affidata alla Corte di cassazione, che non si esaurisce nella dimensione correttiva di eventuali violazioni di legge riscontrabili nelle singole pronunce dei giudici di merito, ma tende anche a fornire criteri interpretativi destinati ad influenzare ogni futura decisione in cui venga in questione la medesima normativa: allo scopo di garantire la (almeno auspicabile) parità di trattamento per tutti coloro ai quali quella normativa sia applicabile, la (almeno relativa) prevedibilità delle decisioni giurisdizionali e, quindi, la coerenza complessiva del cosiddetto diritto vivente.

Nessuno dubita che la funzione nomofilattica della Suprema corte debba esplicarsi anche con riguardo all’interpretazione ed applicazione dei diritti fondamentali, anzi soprattutto con riguardo a questi diritti che costituiscono quel nucleo duro dell’ordinamento in cui oggi essenzialmente dovrebbe manifestarsi l’unità del diritto nazionale invocata dal citato art. 65. Credo però che la nomofilachia dei diritti fondamentali significhi qualcosa di più, o comunque presenti delle caratteristiche specifiche alle quali conviene prestare attenzione.

In primo luogo occorre considerare che, come già accennato, i diritti fondamentali – tanto se vi si voglia scorgere una radice giusnaturalistca quanto se li si voglia collocare nell’evoluzione della storia umana – sono quasi sempre dotati di una dimensione sovranazionale. Su questo aspetto dovrò tornare rispondendo alla seconda domanda, ma sin d’ora mi pare necessario sottolineare come la “unità del diritto nazionale”, cui la nomofilachia è preordinata, vada oggi intesa in senso assai più ampio di quanto lo si facesse in passato. Nel vigente assetto costituzionale l’ordinamento giuridico italiano è tenuto a conformarsi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10, comma 1, Cost.) ed il legislatore nazionale è vincolato al rispetto dell’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali (art. 117, comma 1, Cost.). Ciò significa che il diritto nazionale non può più essere concepito come uno spazio giuridico chiuso in se stesso e che, viceversa, esso ingloba quelle norme e quei vincoli sovranazionali che la Costituzione ha fatto propri sino a renderli parte integrante delle regole e dei principi giuridici che ci governano e che il giudice nazionale è chiamato ad interpretare ed applicare. La nomofilachia – soprattutto quando si riferisce a diritti fondamentali, che per loro stessa vocazione trascendono i confini dell’ordinamento nazionale – deve di conseguenza essere oggi anch’essa capace della medesima apertura. La Corte di cassazione (come del resto anche il giudice di merito) deve cioè saper leggere le norme del diritto interno per come esse si integrano con quelle europee e sovranazionali: deve essere in grado di esprimere in materia di diritti fondamentali, se così può dirsi, una nomofilachia sovranazionale ed in particolare, stante la collocazione dell’Italia all’interno dell’Unione europea, una nomofilachia europea.

Ma, come già accennavo, i diritti fondamentali si traducono spesso non tanto in regole quanto in principi. Secondo la nota distinzione proposta da Dvorkin, le regole sono applicabili “nella forma del tutto-o-niente”: se si danno i fatti stabiliti da una regola, allora o la regola è valida, e in tal caso si deve accettare la risposta che essa fornisce, oppure la regola è invalida, ed allora non influisce sulla decisione; i principi, invece, esprimono i valori supremi dell’ordinamento di una comunità e la loro applicazione può richiedere ponderazione e bilanciamento (eventualmente imponendo la disapplicazione di regole incompatibili con essi), onde può accadere che un principio, in determinate circostanze o in particolari contesti, prevalga su un altro o viceversa, oppure che possa essere applicato in maniera più o meno ampia. Ed è proprio in questo aspetto che mi pare sia dato cogliere una significativa evoluzione del modus operandi del giudice di legittimità, posto a confronto con i diritti fondamentali: cioè nel sempre più frequente ricorso a criteri di bilanciamento e ponderazione ed, al contempo, nella sempre maggiore propensione ad interpretare le regole del diritto positivo in modo costituzionalmente orientato (o orientato in conformità ai dettami del diritto europeo e della Convenzione dei diritti umani), ossia adeguando di volta in volta il dettato normativo a principi fondamentali – quali l’uguaglianza, la solidarietà, la dignità, la buona fede, ecc. – che, per la loro valenza generale, sono suscettibili di una vasta gamma di modulazioni. Si tende perciò ormai a riconoscere che anche i diritti fondamentali possono essere oggetto di una qualche forma di bilanciamento con altri valori cui l’ordinamento attribuisce pari importanza (le citazioni potrebbero essere molte: basterà qui a mo’ d’esempio richiamare Sez. un. 9 dicembre 2015, n. 24822, e Sez. un. 21 dicembre 2018, n. 33208, entrambe in tema di notificazione degli atti, nonché Sez. un. 25 gennaio 2017, n.1946, in tema di ricerca delle proprie origini da parte di soggetto nato da parto anonimo). Anche volendo ammettere che sussista comunque un nucleo incomprimibile dei diritti fondamentali, per lo più individuato nel valore della dignità umana, non può negarsi che anche questo valore può essere sovente declinato in modi diversi a seconda del mutevole contesto socio-economico e culturale in cui lo si cali. Esemplare in tal senso è il principio di diritto formulato in una recentissima pronuncia delle Sezioni unite nella delicatissima materia dell’immigrazione, ove si afferma che «In tema di autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi dell’art. 31, comma 3, t.u. immigrazione, approvato con il d.lgs. n. 286 del 1998, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all’ingresso o al soggiorno dello straniero; nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all’esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l’interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con il suo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario, ma non assoluto» (Sez. un. 12 giugno 2019, n. 15750).

Mi rendo ben conto che questo approccio (da taluni con una punta di sarcasmo definito “principialista”) può suscitare qualche preoccupazione e perplessità, dovute all’ampiezza del margine di discrezionalità entro il quale l’interpretazione giuridica così si muove; e riconosco che esso richiede un elevato grado di consapevolezza e senso di responsabilità da parte dell’interprete, che deve pur sempre sapersi misurare con il limite oltre il quale si rischia di sconfinare nel soggettivismo e nell’arbitrio (e qui si potrebbe aprire un discorso sul valore dello stare decisis, che condurrebbe però troppo lontano) e deve motivare con onestà intellettuale le proprie scelte. Nondimeno, sono persuaso che una concezione dell’ordinamento a fattispecie chiuse, che pretenda di confinare il giudice al ruolo di mero applicatore meccanico di regole già del tutto ben predefinite, non soltanto risulti del tutto astratta ed avulsa dall’effettiva realtà della giurisdizione, non soltanto sia inadeguata alla rapidità dei mutamenti sociali, tecnologici, economici e di costume da cui è caratterizzata la nostra epoca, ma in particolare mal si presti alla concreta dialettica dei diritti fondamentali: i quali, viceversa, richiedono un’applicazione orientata ai valori da cui sono ispirati che sia perciò capace di adattarsi costantemente al modo in cui quei valori si inverano nel costante fluire della storia. Dunque una nomofilachia dinamica, incline ad adeguare il diritto al sorgere di sempre nuove esigenze, senza però smarrire il filo conduttore segnato dai principi fondamentali sui quali la civiltà giuridica si basa.

2. La Corte di Cassazione e le Corti europee. Supremazia, competizione o cooperazione?

Gabriella Luccioli

Come cennavo nel rispondere alla prima domanda, negli ultimi anni il percorso dialogico tra la Corte Europea, quella di Lussemburgo, la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, pur con qualche disarmonia e sfasatura, si è arricchito in modo continuo di nuovi contenuti e nuove prospettive.

Come è noto, la Corte di Cassazione è tenuta al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE e quando sarà esecutivo in Italia il Protocollo n. 16 annesso alla CEDU, che ha fornito una cornice istituzionale al dialogo tra Corte EDU e Corti superiori, sarà legittimata a richiedere, prima della decisione da adottare, pareri non vincolanti alla Corte Europea. A tale riguardo non può non richiamarsi il recente parere preventivo reso (per la prima volta) su richiesta dell’Adunanza plenaria della Corte di cassazione francese in materia di maternità surrogata, a riprova della continuità e della rilevanza del dialogo tra giudici nazionali e Corte di Strasburgo, tanto più incisivo ove vengano in gioco diritti fondamentali.

Va altresì ricordato che la Corte di Strasburgo ha concluso Protocolli d’intesa con varie Corti superiori europee, tra le quali quella italiana con la sottoscrizione del documento in data 11 dicembre 2015, allo scopo di favorire lo scambio di conoscenze, di agevolare i sistemi di inclusione della giurisprudenza di Strasburgo negli ordinamenti nazionali e di offrire una opportunità di interlocuzione tra Corte EDU e Corti nazionali sui conflitti reali o potenziali relativi a determinate fattispecie.

Alla prassi dei Protocolli si è associata la realizzazione della Rete delle Corti superiori europee, nella acquisita consapevolezza - come ha ricordato il Presidente Raimondi - che le garanzie della CEDU possono trovare concreta realizzazione solo attraverso una cooperazione affidabile e permanente tra la Corte Europea e le Corti superiori nazionali, che al tempo stesso consenta a ciascuna di queste di acquisire informazioni e conoscenze concernenti gli altri ordinamenti e così agevoli ogni prospettiva comparatistica.

Per tali vie la nostra Corte di legittimità ha assunto la posizione di crocevia tra diritto nazionale e sovranazionale.

L’ operatività dei richiamati strumenti ha comportato uno straordinario cambio di paradigma rispetto ad un passato non troppo lontano, del tutto chiuso in una prospettiva statalista, consentendo alla Cassazione di sentirsi parte attiva del processo di elaborazione del diritto vivente sovranazionale, ora percepito come parte del suo patrimonio giuridico.

Ne deriva che la funzione nomofilattica si arricchisce di nuove potenzialità in direzione di una nomofilachia europea, in quanto il dovere di assicurare l’uniforme interpretazione della legge ai sensi dell’art. 65 dell’ordinamento giudiziario si declina ora anche in termini di garanzia dell’uniforme interpretazione della legge alla luce della CEDU, delle altre Carte dei diritti fondamentali e del diritto di matrice europea.

Si passa così dal dialogo tra le Corti all’integrazione dei sistemi, perseguendo l’obiettivo della massima estensione possibile della tutela dei diritti, e segnatamente della tutela della dignità della persona, che in numerose decisioni della Corte Europea è assunta come principio immanente, immediatamente efficace ed inderogabile.

Va dato atto alle Corti europee di essere state negli ultimi anni luoghi particolarmente ospitali per i diritti, anche se, come osserva Antonio Ruggeri, la conformazione di essi adombrata in quelle sedi richiede di essere affinata e completata in ambito interno, attraverso una lettura delle norme nazionali che si armonizzi con i principi dettati in ambito europeo.

In particolare, il travaso nel nostro ordinamento di numerose sentenze della Corte di Strasburgo nella materia del diritto delle persone e della famiglia e di biodiritto ha consentito alla Corte di Cassazione di riportare nell’ambito delle garanzie convenzionali posizioni prive di specifico riconoscimento a livello nazionale, privilegiando garanzie sostanziali, concrete ed effettive, e non meramente formali. La forza e l’efficacia di quelle decisioni ha così svolto un ruolo trainante nella elaborazione di nuove linee giurisprudenziali e nella realizzazione nel nostro ordinamento di significative aperture in direzione della tutela dei diritti fondamentali, al tempo stesso favorendo una diversa percezione del ruolo della Corte di Strasburgo all’interno della giurisdizione di legittimità.

In effetti il diritto di famiglia ha costituito negli ultimi anni un terreno privilegiato di dialogo tra corti nazionali ed europee: mediante l’applicazione del principio fondamentale posto sia dalla Convenzione di Strasburgo sia dal diritto comunitario sul divieto di discriminazioni in base all’ orientamento sessuale e dell’altro principio fondamentale di libertà di circolazione delle famiglie transazionali la Corte europea ha adottato decisioni destinate ad incidere sulla stessa definizione di famiglia nel nostro ordinamento, realizzando una sorta di comunitarizzazione indiretta del diritto nazionale, così come attraverso l’ applicazione dei vari Regolamenti CE in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale, di obbligazioni alimentari, di successioni ha trovato spazio nel sistema normativo italiano una nozione di famiglia diversa e più ampia di quella delineata dall’ art. 29 Cost., scollegata non solo dal matrimonio, ma anche dalla funzione riproduttiva ed includente le più diverse tipologie di famiglie, monogamiche, patriarcali, matriarcali, omosessuali, nucleari, arcobaleno.

Il riferimento, tra i tanti possibili, è allo statuto delle coppie omosessuali (sentenza Schalk e Kopf c./ Austria del 24 giugno 2010, che ha esteso la nozione di vita familiare, nell’ accezione propria dell’ art. 8 della Convenzione, anche alle coppie di fatto, sia eterosessuali che omosessuali); alla questione dell’attribuzione del cognome paterno ai figli ( tra le altre, sentenza Cusan e Fazzo c.Italia del 7 gennaio 2014, la quale ha sostenuto che la scelta dello Stato italiano di attribuire ai figli il cognome paterno si basa unicamente su una discriminazione fondata sul sesso dei genitori e che l’ impossibilità di derogare alla regola del patronimico configura un trattamento discriminatorio e contrario al rispetto della vita familiare, sollecitando il Parlamento ad adottare riforme legislative o di altra natura per porre rimedio alla violazione riscontrata); al tema della maternità surrogata (sentenza della Grande Camera Paradiso e Campanelli c./Italia del 24 gennaio 2017, che ha segnato un deciso mutamento di rotta rispetto alla pronuncia della seconda sezione, inquadrando la posizione dei ricorrenti nell’ ambito della tutela della vita privata di cui all’ art. 8 della CEDU, ma affermando che l’ allontanamento dalla coppia committente del minore nato da tale pratica era stato legittimamente disposto dallo Stato italiano in ragione dell’ interesse pubblico superiore di ripristinare la legalità violata e dell’ urgenza di adottare misure a tutela del bambino); alla problematica sul fine vita (sentenza Pretty c. United Kingdom del 29 aprile 2002, la quale ha osservato che l’ art. 2 della Convenzione non può essere interpretato come attributivo del diritto di morire, né lascia spazio ad una accezione del diritto di autodeterminazione inclusivo della facoltà di scegliere la morte, né con le proprie mani né attraverso mani altrui o con l’ intervento della pubblica autorità, pur se il rifiuto di accettare un determinato trattamento possa condurre ad un esito fatale, ma che l’ imposizione di un trattamento senza il consenso del paziente interferirebbe con l’integrità fisica della persona coinvolgendo i diritti protetti dall’art. 8); ancora, al diritto di conoscere le proprie origini (sentenza Godelli c. Italia del 25 settembre 2012, che ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 8, per non aver stabilito un bilanciamento tra il diritto della madre biologica all’anonimato e quello del figlio adottato a conoscere la propria identità, non offrendogli alcuna possibilità di chiedere l’accesso ad informazioni sulle sue origini o di verificare l’ attualità della decisione della donna di mantenere l’ anonimato).

Tali pronunce hanno indirizzato la Corte di Cassazione nella soluzione delle omologhe questioni sottoposte al suo esame, dando una forte spinta verso il riconoscimento di relazioni familiari ed affettive diverse rispetto al tradizionale modello di famiglia, offrendo tutela a nuovi bisogni e tracciando percorsi fecondi ed irreversibili nel processo di integrazione e nella progressiva europeizzazione dei diritti.

Va riconosciuto alla Corte di legittimità di aver rappresentato attraverso tali percorsi un punto fondamentale di riferimento in direzione dell’effettiva realizzazione di uno spazio comune di giustizia.

Ernesto Lupo

I rapporti tra la Cassazione e le due Corti europee (di Lussemburgo e di Strasburgo) sono, contemporaneamente, di supremazia e di cooperazione.

Indubbia è la supremazia delle pronunzie delle Corti europee, perché esse interpretano ed applicano fonti normative alle quali tutti i giudici comuni italiani, e quindi anche il giudice di legittimità, sono soggetti, oltre che alla legge nazionale (art.101 Cost.).

Per quanto riguarda il diritto dell’Unione, la parificazione tra esso e la legge interna, sotto un particolare aspetto, è presupposta chiaramente dalla legge 13 aprile 1988 n.117 (nel testo modificato dalla legge 27 febbraio 2015 n.18), sulla responsabilità civile dei magistrati: “costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea” (art.2, comma 3). Il successivo comma 3-bis, nel continuare a parificare le due fonti normative, menziona la “mancata osservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art.267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”, violazione che può essere commessa, nell’ambito della giurisdizione ordinaria, soltanto dalla Corte di cassazione, la quale è tenuta a quel rinvio (mentre gli altri giudici ne hanno la facoltà). Lo stesso comma 3-bis estende la rilevanza della inosservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale al contrasto dell’atto o del provvedimento del giudice “con l’interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea”; contrasto che, evidentemente, può ravvisarsi in ogni provvedimento del giudice nazionale, e non soltanto in quelli della Cassazione. La supremazia del diritto dell’Unione, quindi, non è limitata alle fonti, ma è espressamente disposta anche per le pronunzie della Corte di giustizia e per l’interpretazione che essa faccia dello stesso diritto. E tale supremazia non è diversa rispetto alla Cassazione da quella nei confronti degli altri giudici comuni.

In ordine al diritto della Cedu, non vi è una analoga normativa interna. Ma la supremazia della Convenzione rispetto alle fonti interne deriva dall’art.117, primo comma, della Costituzione e dalla interpretazione che di questa disposizione ha dato la Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 348 e 349 del 2007 (anche se con qualche punto ancora oscuro). La supremazia delle pronunzie della Corte di Strasburgo rispetto alla Cassazione deriva innanzitutto dall’art.46 della Cedu, che obbliga lo Stato italiano in tutti i suoi organi (e quindi anche quelli della giurisdizione) a “conformarsi alla sentenza definitiva” della Corte europea per le controversie di cui è parte (cosa giudicata). Ma vi è anche l’efficacia della “cosa interpretata” che deriva da ogni pronunzia della Corte di Strasburgo, qualunque sia lo Stato che ne sia il destinatario, perché essa contribuisce a definire il contenuto dei diritti e delle libertà previste dalla Cedu, compito da questa attribuito alla stessa Corte (art.32). Così, anche la “cosa interpretata” obbliga tutti i 47 Stati che fanno parte del Consiglio di Europa, i relativi giudici e quindi anche la Cassazione.

Ma la supremazia delle sentenze delle due Corti europee non esclude la necessità di cooperazione dei giudici comuni e, in particolare, della Cassazione. Come si è già detto, essi sono anche giudici del diritto dell’Unione (e della relativa Carta, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati) e giudici della Cedu, onde sono tenuti a tutelare i diritti fondamentali previsti dalle fonti sovranazionali. La tutela si esercita in un ambito limitato per quanto attiene alle disposizioni della Carta (pur se non è definibile con certezza l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione), ma senza limitazioni di materia per quanto attiene ai diritti della Cedu, che devono essere protetti prioritariamente dal giudice comune, stante la sussidiarietà della tutela della Corte di Strasburgo (art.35 Cedu).

Nella applicazione delle citate disposizioni europee i giudici comuni devono interpretarle conformandosi, per la preminenza sopra esplicitata, agli orientamenti delle due Corti europee. Da qui il dovere, per tutti i giudici comuni, della c.d. interpretazione conforme al diritto dell’Unione ed alla Cedu, che si è ormai stabilmente aggiunta alla interpretazione conforme alla Costituzione.

Per l’interpretazione delle fonti sovranazionali sui diritti fondamentali è dettata una regola, che mi sembra analoga, contenuta nell’art.53 della Cedu e della Carta dell’Unione, secondo cui nessuna disposizione delle stesse fonti può essere interpretata in modo da limitare o ledere i diritti e le libertà riconosciute da ciascuna di esse ovvero dalla normativa interna. Il principio del perseguimento del livello più elevato di protezione dei diritti fondamentali è, però, di particolare complessità per una molteplicità di ragioni. Ne accenno solo a due. Le disposizioni relative ai diritti fondamentali sono normalmente elastiche perché contengono norme di principio e non delineano, per lo più, fattispecie delimitate, onde già di per sé lasciano all’interprete un ampio margine di discrezionalità. Inoltre, spesso non viene in rilievo la tutela di un solo diritto, ma esso va contemperato con la protezione di altri diritti previsti a favore soprattutto di soggetti diversi, in modo da evitare che la posizione di uno di essi sia quella di “tiranno”, per usare il termine adottato dalla Corte costituzionale con riferimento alla concorrenza tra diritto alla salute e diritto al lavoro (sentenze n. 85/2013 e 58/2018).

Il quadro che si presenta rende evidente la enorme complessità di una attività interpretativa richiesta dalla tutela multilivello dei diritti fondamentali, che costituisce un compito del giudice comune non meno che delle due Corti europee. Da qui deriva il rilievo che assume la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione del diritto attribuita dall’ordinamento giudiziario alla Cassazione e confermata dalla Costituzione. È la Cassazione che può compiere una attività di nomofilachia che, ora, non è più limitata alla legge (secondo le previsioni dell’art.65 dell’ordinamento giudiziario e degli artt. 111, settimo comma, e 101, secondo comma, Cost., superate anche dal sopravvenire del diritto europeo), ma si estende all’intero diritto, e si configura come nomofilachia europea. Nello stesso tempo la Corte di legittimità, considerato l’ampio spazio riconosciuto costituzionalmente (art.111) al ricorso per cassazione, è in grado di verificare la tutela dei diritti fondamentali compiuta da tutti i giudici ordinari.

L’ampia opinabilità che presentano l’interpretazione e l’applicazione dei diritti fondamentali può giustificare – come è avvenuto in passato – l’insorgenza di problemi inerenti al rapporto con i principi costituzionali e le caratteristiche essenziali del nostro ordinamento. Per essere chiaro, indico a titolo esemplificativo, per quanto riguarda la Cedu, il problema della ammissibilità della confisca prevista per il reato di lottizzazione abusiva, ammessa dalla Cassazione anche in caso di prescrizione del detto reato (e sempre che ne siano accertati tutti gli elementi costitutivi); per quanto riguarda la Carta dell’Unione europea, penso al non uguale significato che il principio di legalità penale ha nell’art.49 della Carta e nell’art.25, cpv., Cost. (secondo quanto è emerso dalla nota vicenda Taricco).

Diversità tra le due fonti europee e le norme della nostra Costituzione possono ovviamente presentarsi anche in altri casi futuri, soprattutto se si pensa alla progressiva estensione del diritto dell’Unione alla materia penale, ove maggiormente si esprime la sovranità dello Stato attraverso le garanzie da riconoscere alla tutela dei beni pubblici e a quei diritti individuali che sono il fondamento del nostro ordinamento. Il Presidente della Corte cost., Giorgio Lattanzi, nella Relazione sull’attività della Corte nel 2018 (tenuta il 21 marzo 2019), ha parlato, con riferimento ai rapporti con la Corte di giustizia, di “un cantiere con lavori perennemente in corso” (§ 8).

Come hanno dimostrato le due vicende alle quali mi sono riferito, il principio della massimizzazione dei diritti previsto dall’art.53 delle due fonti europee non è stato sufficiente a risolvere i problemi insorti, e facilmente non lo sarà nei casi futuri.

Questi problemi possono, ed è opportuno che vengano risolti attraverso la cooperazione tra le Corti, che pertanto deve affiancarsi alla rilevata supremazia, mentre è da evitare assolutamente ogni competizione tra i giudici, che finirebbe con il nuocere ad una tutela uniforme e sicura dei diritti.

La cooperazione tra i giudici comuni e le Corti europee non può fare a meno della Corte costituzionale, che, in materia di diritti fondamentali, ne deve costituire il sostegno principale, al fine di rispettare la posizione che in questa materia è riconosciuta al giudice in cui la Costituzione ha accentrato il controllo di costituzionalità, con il conseguente esclusivo potere di “cancellare” la legge interna incostituzionale, anche perché in contrasto con l’art.111, primo comma, Cost..

In ambedue le vicende sopra ricordate (confisca come conseguenza del reato di lottizzazione abusiva, pur in assenza di una condanna per lo stesso reato; prevalenza del principio di determinatezza del precetto penale) l’intervento della Corte costituzionale è stato, a mio avviso, decisivo per l’affermazione di due garanzie importanti previste nel nostro ordinamento: nel primo caso, il bene pubblico dello sviluppo ordinato del territorio e, nel secondo caso, il diritto individuale derivante da un aspetto essenziale del principio di legalità penale. In ambedue le vicende le Corti europee hanno modificato gli orientamenti interpretativi inizialmente da loro adottati. Non credo che tale effetto si sarebbe raggiunto senza l’intervento autorevole e motivato della Corte costituzionale.

Il famoso obiter dictum della sentenza della Corte cost. n.269/2017 è sembrato avere rotto il rapporto auspicabile di cooperazione tra la stessa Corte ed il giudice comune (e quindi anche la Corte di cassazione) in ordine alla applicazione del diritto europeo, e specificamente della relativa Carta dei diritti fondamentali. Mi sembra, però, che da più interpreti non si sia dato adeguato rilievo alla considerazione che quello obiter dictum intendeva segnare, innanzitutto, il superamento del precedente orientamento seguito dalla Corte di dichiarare inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate senza che il giudice comune avesse previamente chiarito la conformità o meno della norma interna al diritto dell’Unione europea e si fosse all’uopo rivolto alla Corte di giustizia. Siffatto orientamento aveva sostanzialmente estromesso il giudice costituzionale da ogni intervento sui diritti fondamentali nei settori rientranti nell’ambito del diritto dell’Unione europea. La giurisprudenza di cui la sentenza n.269 ha preannunziato il futuro superamento presupponeva due dati di fatto ormai venuti meno: a) la Corte cost. aveva per lungo tempo escluso la propria legittimazione a sollevare la pregiudiziale comunitaria, rimettendo alla Corte di giustizia la soluzione delle questioni previste dall’attuale art.267 TFUE (l’esclusione era stata, però, superata dalla stessa Corte cost.); b) la tutela dei diritti fondamentali anche nell’ordinamento della Comunità europea, pure affermata dalla Corte di giustizia ben prima della elaborazione della Carta dell’Unione, aveva ricevuto maggiore rilevanza e più ampia frequenza di applicazione con l’entrata in vigore della stessa Carta unitamente al Trattato di Lisbona, onde chiaro era il rischio di una estraneazione della Corte costituzionale rispetto a tantissime questioni di interpretazione dei diritti fondamentali previsti (oltre che dalla Carta dell’Unione) dalla nostra Costituzione.

Il superamento di questa posizione della Corte costituzionale di volontaria estraneità, giustificato dalla affermata legittimazione della stessa Corte ad un dialogo diretto con la Corte di giustizia, è stato l’effetto principale perseguito dal citato obiter dictum della sentenza n.269/2017. È, però, indubbio che la parte positiva dello stesso, in cui si è delineata la nuova futura posizione del giudice costituzionale, è poco chiara e, per qualche aspetto, eccessivamente limitativa dei poteri del giudice comune.

Mi sembra che detta nuova posizione della Corte costituzionale si stia precisando in modo equilibrato attraverso le pronunzie del 2019 (sentenze n.20 e n.63 e ordinanza n.117). Con quest’ultima pronunzia (su cui v. ampiamente A. Ruggeri, Ancora un passo avanti della Consulta lungo la via del “dialogo” con le Corti europee e i giudici nazionali, in Consulta on line, 13 maggio 2019) la Corte ha individuato difformità tra le giurisprudenze delle due Corti europee, prospettandole alla Corte di giustizia, in modo da pervenire ad una più sicura tutela di diritti fondamentali, quale può derivare da orientamenti giurisprudenziali uniformi a livello europeo non meno che nei giudizi interni

Di interventi analoghi vi sarà bisogno, per fare un solo esempio, per pervenire ad un assetto chiaro e stabile dell’istituto del ne bis in idem (previsto in ambedue le Carte europee dei diritti ed attualmente molto confuso nel nostro ordinamento), in relazione al quale coesistono differenze tra le giurisprudenze delle Corti europee. Per raggiungere siffatto risultato non credo che un ruolo efficace e definitivo possa essere svolto dai soli giudici comuni, compresa la Cassazione penale (di cui è bene ricordare il disorientamento e le discordi decisioni dopo la prima sentenza della Corte di giustizia sul caso Taricco).

Renato Rordorf

Se è vero quanto prima dicevo a proposito del connotato anche in qualche modo sovranazionale che va assumendo la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, si pone evidentemente un problema di coordinamento con le corti sovranazionali europee: sia quella di Lussemburgo sia quella di Strasburgo, pur con le ben note differenze di effetti giuridici delle rispettive pronunce, sulle quali è qui superfluo indugiare.

Alla domanda se tale coordinamento si materializzi in un rapporto di supremazia, di competizione o di cooperazione non è però agevole rispondere in modo netto. Di primo acchito si avrebbe voglia di rispondere, naturalmente, che il rapporto dovrebbe essere di tipo cooperativo. Se di nomofilachia comunque si tratta, ossia di fornire indicazioni interpretative il più possibile univoche ed armoniche di un determinato insieme normativo, è evidente che tutte le corti alle quali spetta questo compito dovrebbero poter operare in una logica sinergica. Ove si ponessero l’una contro l’altra, pretendendo reciprocamente di sovrastarsi, gli esiti giurisprudenziali non potrebbero che essere contraddittori e confusi: il contrario di ciò cui la funzione nomofilattica, per sua stessa natura, aspira. L’idea che vi debba essere una qualche forma di competizione tra la Corte di cassazione e le due corti europee andrebbe perciò, quanto meno in via di principio, sicuramente scartata.

D’altronde parlare di supremazia delle corti europee rispetto alle corti nazionali può esser fonte di fraintendimento. E’ ovvio che l’eventuale ricorso ad una delle corti europee per denunciare la violazione di diritti fondamentali (entro i limiti e nei termini in cui tale ricorso sia ammissibile), pur se eventualmente tenda a contraddire una qualche precedente decisione assunta dal giudice nazionale e dalla stessa Corte di cassazione, non può né deve esser visto come una sorta di ulteriore grado di giudizio o, comunque, di impugnazione avverso la pronuncia emessa nell’ambito della giurisdizione interna. Se di supremazia (primauté) si vuol parlare, occorre farlo riferendosi al piano normativo, ossia al fatto che l’ordinamento nazionale è tenuto ad adeguarsi a quello sovranazionale in forza dei Trattati che l’Italia ha sottoscritto e della sua adesione all’Unione europea; con l’inevitabile conseguenza che, quando siano in gioco diritti fondamentali tutelati da strumenti giuridici sovranazionali europei, la cui interpretazione ed applicazione è perciò stesso affidata primariamente ad organi giurisdizionali europei, le pronunce emesse da questi ultimi sono vincolanti (sia pure in modi diversi, che qui non è il caso s’indagare) anche per gli organi giurisdizionali nazionali. I quali restano tuttavia pur sempre i soli cui spetta interpretare ed applicare la normativa interna e verificarne il dovuto adeguamento alle regole sovranazionali. Non supremazia di una giurisdizione sull’altra, dunque, ma distinzione di piani nella necessaria consapevolezza che quei diversi piani debbono però connettersi armoniosamente e che ciò può avvenire solo a condizione che ciascuna giurisdizione rispetti il proprio ruolo e quello dell’altra, sforzandosi di realizzare forme di cooperazione atte a favorire il formarsi di una comune nomofilachia europea.

Tuttavia, come ognun sa, v’è spesso molta distanza tra l’essere ed il dover essere. Sarebbe ingenuo irenismo il negare che nell’esercizio della giurisdizione si esprime anche pur sempre una forma di potere, onde chi ne è investito è tentato di difenderne – e talvolta anche di ampliarne – i confini per rafforzare il proprio ruolo sociale. L‘esperienza quotidiana, anche solo limitando lo sguardo all’ambito nazionale, è ricca di esempi di contrasti insorti tra organi giurisdizionali di vertice, che hanno fatto talvolta persino parlare di “guerra delle corti” nei rapporti tra la Corte costituzionale e la Corte di cassazione, nonché tra quest’ultima ed il Consiglio di Stato. D’altronde, il progressivo passaggio da una concezione del diritto ancora strettamente ancorata ai confini nazionali – una concezione nella quale la corte di ultima istanza veniva non a caso qualificata con l’aggettivo “suprema” – all’attuale ordinamento sovranazionale europeo, dotato di primazia rispetto ai singoli diritti nazionali, inevitabilmente incide anche sul ruolo della Cassazione relativizzando la sua supremazia giurisdizionale. Questo talvolta genera una sorta di serpeggiante “sindrome da perdita di prestigio” che rischia di favorire atteggiamenti competitivi, anziché cooperativi, nei confronti delle corti europee.

A ciò si aggiunge, soprattutto nel rapporto tra Corte di cassazione e Corte Edu, un’ulteriore difficoltà, anch’essa essenzialmente di ordine psicologico. Come già in altra occasione m’è capitato di osservare, il giudice nazionale, e quindi la Corte di cassazione quale giudice di ultima istanza nell’ordinamento interno, vede se stesso, rispetto alla Corte Edu, in una posizione, per così dire, duplice: da un lato si sente partecipe del fondamentale compito di giudice dei diritti umani che anch’egli è chiamato a tutelare applicando nelle proprie decisioni i principi della Convenzione, interpretando il diritto interno in modo il più possibile conforme a quei principi, o altrimenti promuovendo il vaglio di costituzionalità della normativa italiana difforme. In questo senso il giudice nazionale è certamente il miglior collaboratore dei suoi colleghi di Strasburgo, con i quali condivide lo sforzo di conseguire un fine comune. Dall’altro lato, però, la struttura avversariale (e lato sensu sanzionatoria) del processo europeo fa sì che il medesimo giudice nazionale, in quanto organo dello Stato convenuto, si senta spesso egli stesso sotto accusa dinanzi alla Corte Edu, e tema di scorgere in essa i lineamenti di un giudice arcigno, del quale talvolta è spinto a diffidare. Il che può generare atteggiamenti difensivi non consoni alle esigenze di una leale collaborazione.

Ma vi sono, naturalmente, anche difficoltà di ordine più oggettivo, che in qualche modo si potrebbero definire storiche. Alludo alla diversa tradizione tra i paesi di civil law, quale il nostro, ed i paesi di common law che concorrono alla produzione del diritto europeo e dai quali proviene un certo numero di giudici da cui sono composte le corti europee. Ne deriva, talvolta, una qualche discrasia tra i parametri di giudizio ed alcune difficoltà di reciproca comprensione. Difficoltà che soprattutto emergono, se non m’inganno, nel modo non del tutto coincidente con cui il giudice italiano e quello sovranazionale europeo tendono a costruire i principi di diritto destinati a formare orientamenti giurisprudenziali più o meno consolidati e si rapportano alla rete dei propri precedenti per cercare di costruire una giurisprudenza bien établie. Non si tratta tanto del fatto che la tradizione giuridica anglosassone, che fa sentire il suo peso nei consessi giurisdizionali europei, notoriamente attribuisce al precedente un valore maggiore di quanto nel nostro paese si è generalmente disposti a fare. Il punto è che il giudice italiano – e soprattutto la Corte di cassazione, che è di regola giudice del diritto e non del fatto – tende a ragionare per principi di diritto, consacrati in un ampio e stratificato sistema di massime giurisprudenziali nel quale quei principi sono enunciati sempre in termini alquanto generali ed astratti (solo raramente e marginalmente con il corredo di qualche sintetico riferimento al caso di specie). La giurisprudenza delle corti europee, invece, non si esprime attraverso massime di diritto (o almeno non attraverso un sistema di massime ufficiali) ed, essendo quelle corti all’occorrenza anche giudici del fatto, tende assai di più ad ancorare le proprie decisioni alla specificità delle singole vicende di volta in volta dedotte in causa. Il rispetto del precedente nella giurisprudenza sovranazionale europea non è semplicemente l’applicazione di un principio di diritto (norma di diritto vivente) già acquisito, ma è anche e soprattutto confronto tra il caso in esame, in tutta la sua concreta e specifica materialità, ed altri casi analoghi precedentemente decisi (donde la fondamentale importanza delle operazioni cosiddette di distinguishing, volte appunto a cogliere le possibili diversità tra il caso già deciso e quello attualmente in decisione). La fedeltà al principio di diritto e la fedeltà al precedente, pur muovendo da un medesimo bisogno di garantire per quanto possibile la prevedibilità delle decisioni e la parità di trattamento di chi entra in contatto con la giustizia, non sono, insomma, esattamente la medesima cosa: perché l’una esprime l’esigenza di dare ordine al sistema normativo, inteso innanzitutto nella sua generalità ed astrattezza, mentre l’altra è soprattutto volta a preservare la coerenza della decisione in rapporto alla concreta realtà dei fatti accaduti in tempi diversi; e talora questo differente approccio, che si traduce anche in un diverso modo di operare la ricerca giuridica preliminare a qualsiasi decisione giurisprudenziale consapevole, non facilita l’immediatezza dell’intesa tra giudici nazionali (Corte di cassazione compresa) e giudici sovranazionali europei, né quindi la loro reciproca cooperazione.

Non è forse del tutto estranea a questa diversità di approccio neppure la ricorrente affermazione secondo cui il giudice europeo – in particolare la Corte Edu – sarebbe propenso a tutelare in modo parcellizzato i singoli diritti, laddove la Corte costituzionale (ma il discorso, con i debiti adattamenti, potrebbe esser riferito anche alla Corte di cassazione), in quanto inserita in un contesto ordinamentale ben più organico e completo, sarebbe in condizione di operare una valutazione sistemica, e non isolata, dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata, e quindi meglio in grado di realizzare il necessario bilanciamento tra i diversi valori in gioco (si veda, in tal senso, Corte cost. 264/12). Affermazione, questa, per alcuni aspetti forse discutibile, ma che comunque evidenzia bene la difficoltà di coordinare i diversi piani sui quali operano, rispettivamente, le giurisdizioni nazionali e quelle europee.

Sono difficoltà reali, e si potrebbe temere che le recenti peripezie dell’Unione europea ed il manifestarsi nel suo seno di spinte centrifughe, più o meno colorate di nazionalismo, le possano ulteriormente alimentare. Mi sentirei nondimeno di essere relativamente ottimista, limitatamente al campo del diritto e della giurisdizione, sembrandomi che, almeno nel medio o lungo periodo, la spinta ad un ravvicinamento di sistemi giuridici scaturiti da tradizioni diverse, la forza unificante dei diritti fondamentali e l’abitudine a più frequenti confronti tra giudici e giuristi di differenti paesi siano destinate a consolidare un comune sentire, il quale, anche al di là delle strutture formali di volta in volta predisposte a questo scopo, dovrebbe favorire, se non altro nell’ambito dei paesi europei di più antica e solida civiltà giuridica, il progressivo formarsi di un sistema omogeneo di tutela dei diritti fondamentali. Ed in questo senso, come mi accingo a dire rispondendo alla domanda successiva, credo che anche il giudice di legittimità debba orientare il proprio operato.

3.Quali doveri ha il giudice di legittimità rispetto al tema dei diritti fondamentali e quali limiti incontra nell’esercizio delle sue funzioni?

Gabriella Luccioli

Richiamandomi per quanto riguarda gli aspetti contenutistici della giurisdizione di legittimità in tema di riconoscimento e tutela dei diritti fondamentali a quanto osservato nel rispondere alle precedenti domande, vorrei soffermarmi sul profilo della motivazione delle sentenze rese dalla Corte.

Ed invero la tematica sui diritti fondamentali più che altre materie investe la Corte di legittimità di grandi responsabilità non solo nel giudicare, ma anche e soprattutto nel motivare, perché ciò che la Cassazione scrive nelle proprie sentenze costituisce un punto di riferimento per tutti i giudici, che a quelle motivazioni fanno costante richiamo ed in quelle motivazioni dovrebbero riconoscersi: tanto più la giurisprudenza di ultima istanza può avere la forza di orientare quella di merito, quanto più essa riesce ad incanalare in un contesto di coerenza e di solidità argomentativa le spinte innovative sollecitate da nuove istanze di tutela.

La persuasività delle pronunce della Corte, che dà legittimazione alla sua funzione di giudice supremo e che costituisce misuratore fondamentale della sua autorevolezza, comporta infatti che dette pronunce trovino applicazione e sviluppo nelle decisioni dei tribunali ed abbiano la capacità di soddisfare le esigenze di giustizia dei cittadini e delle cittadine in una società in continua evoluzione.

Come è acquisizione pacifica, è compito del giudice di legittimità non solo definire la controversia sottoposta al suo esame, ma anche e soprattutto contribuire alla definizione dell’ordinamento dettando linee chiare nella ricostruzione del quadro normativo, così realizzando il proprio ruolo istituzionale, che è insieme di istanza finale di garanzia giudiziaria, con poteri di controllo della decisione impugnata limitati ai profili di legittimità, e di nomofilachia, in una felice sintesi tra ius litigatoris e ius constitutionis.

E’ certamente vero che la giurisprudenza della Corte rivela non infrequenti contrasti ed oscillazioni, non sempre giustificati dalla fisiologica evoluzione dell’attività interpretativa; così come è vero che tali incertezze possono determinare un vulnus all’autorità della Cassazione ed al tempo stesso una perdita di effettività della regola di diritto enunciata.

È affermazione ricorrente che l’esercizio delle funzioni di legittimità deve nutrirsi della cultura del precedente e deve essere svolto nella consapevolezza di concorrere attraverso il rispetto del precedente - almeno finché non sussistano gravi ragioni per discostarsene - al risultato di una tendenziale uniformità della giurisprudenza ed alla prevedibilità delle risposte di giustizia.

Osservava nei suoi scritti il Presidente Antonio Brancaccio che l’ art. 101 comma 2 Cost., nel sancire la soggezione dei giudici soltanto alla legge, non si riferisce alla soggezione ad una qualsiasi interpretazione del testo normativo, ma alla soggezione alla legge interpretata in modo uniforme, perché solo l’uniformità dell’ interpretazione garantisce l’identificazione della legge come tale, ed aggiungeva che l’ art. 3 Cost., nell’ affermare l’ eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, esige che detta eguaglianza sia realizzata in concreto, attraverso l’ eguale trattamento dei casi simili. Ed in questa concezione della funzione della Cassazione egli identificava l’essenza della sua autorevolezza.

E tuttavia va rilevato che nel contesto innanzi descritto di grandi mutamenti non solo sul piano normativo, segnatamente per effetto del richiamato moltiplicarsi delle fonti, ma anche su quello culturale, scientifico e sociale, in cui antiche certezze vengono meno per far posto a nuovi equilibri ancora non definitivi, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non poteva e non può non farsi interprete del cambiamento ed aprirsi a diverse soluzioni di garanzia nei confronti non solo di diritti da tempo acquisiti, ma anche di diritti emergenti, secondo le linee sopra tracciate, specialmente in situazioni di inerzia del legislatore su temi ineludibili. In questo confronto con esigenze, aspettative e valori nuovi è affidato alla Corte il compito di porre in essere un efficace inquadramento di situazioni e di pretese un tempo non configurabili, affinché la giustizia diventi sostanza della vita civile.

Resta la necessità che i nuovi indirizzi interpretativi siano decifrabili e coerenti, siano giustificati dall’evolversi della situazione storica di riferimento, piuttosto che da mere posizioni ideologiche degli organi giudicanti marchiate dal segno della soggettività, e si fondino su motivazioni salde, rigorose e persuasive, idonee a dare conto del prevalere delle ragioni del cambiamento su quelle della stabilità e dell’ affidamento dei cittadini: si tratta di un’esigenza che ha a che fare con il senso del ruolo e con la professionalità del giudice di legittimità e che richiede tempi di studio e di maturazione adeguati.

Va per contro dato atto che la Corte di Cassazione deve misurarsi con un enorme arretrato e con i connessi problemi dei flussi e della produttività: la difficoltà di gestire, anche con le più raffinate misure organizzative, questa massa di ricorsi rischia di compromettere la funzione nomofilattica che le è propria e la stessa autorevolezza del suo ruolo, in quanto pone a rischio sia la possibilità di prevenire contrasti giurisprudenziali sia quella di rendere giustizia in tempi ragionevoli. Ed è osservazione ricorrente che la formazione di contrasti costituisce ulteriore fonte di litigiosità.

Tale situazione esige una seria opera riformatrice, sulla quale non è ovviamente possibile in questa sede soffermarsi, ma non può in ogni caso ridurre l’impegno della Corte a tutelare la trama dei valori e dei diritti sanciti dalla Costituzione e dalle Carte dei diritti, fornendo risposte di giustizia di elevata qualità e mai condizionate dal timore di riuscire sgradite alla classe politica, e soprattutto evitando di sovrapporre la prospettiva personalistica nell’ esercizio della giurisdizione a quella imposta dalla coscienza istituzionale.

Un impegno siffatto si nutre della consapevolezza che la crescita civile del Paese si misura anche sull’ autorevolezza e sul livello di efficienza della sua Corte Suprema.

Ernesto Lupo