Sommario: 1. Premessa – 2. Il femminicidio: quadro storico. Un nome nuovo per un vecchio problema -3. Le cause della violenza : studi psicologici sulle cause del femminicidio e dei reati spia e riscontri fattuali – 4. Patriarcato, maschilismo e i giovani: un problema non sempre connesso all’età – 5. I dati: l’importanza dello studio statistico per uscire dalla invisibilità - 6. I rimedi, quelli attuali e quelli immaginabili per il futuro. L’obiettivo culturale.

1. Premessa

Dietro lo stillicidio di aggressioni contro le donne c'è il fallimento di una società. Il numero delle donne vittime di aggressioni e sopraffazioni denuncia l'esistenza di un fenomeno non legato soltanto a situazioni anomale a fronte del quale non possiamo limitarci a contrapporre indignazioni a intermittenza.

Queste parole del Presidente della Repubblica Mattarella in occasione della celebrazione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, focalizzano l'attenzione sui femminicidi che insieme alle varie forme di violenza di genere costituiscono oggi fenomeni sociali gravissimi di estrema attualità sia in Italia che in molti altri Paesi di ogni continente, tali da assurgere ormai al ruolo di vere e proprie emergenze sociali.

Raccogliendo l’invito a non indignarsi solo nel momento del lutto, quando la riprovazione e il cordoglio sono pressoché generali, la finalità di questo contributo, senza pretesa di vantare competenze non possedute, è quella di svolgere una breve analisi del fenomeno, rivisitato anche nel suo profilo storico, che non va mai sottovalutato allorché si vogliano davvero comprendere le cause sottese agli effetti e possibilmente ideare soluzioni concrete.

Ma la finalità è anche quella di indagare il mondo quasi sommerso, almeno fino a qualche tempo fa, dei cosiddetti reati spia, o meglio sarebbe chiamarli reati sentinella - atti persecutori, maltrattamenti contro familiari o conviventi insieme con le violenze sessuali - che, su un piano apparentemente meno eclatante ma ugualmente odioso manifestano, in modo purtroppo massivo, la violenza di genere.

Reati che, almeno finora, non sono stati valutati come effettive manifestazioni della violenza di genere, specialmente quando non trasmodati in aggressioni fisiche importanti per gli effetti di danno alla persona, e sono stati spesso relegati, in particolare per quanto riguarda i maltrattamenti in famiglia ma non solo, nell'ambito della sfera privata di un rapporto di coppia degradato o finito male.

L'analisi dei dati e anche delle dinamiche processuali può consentire di far uscire questi reati dalla bolla della invisibilità, che più di ogni altra cosa lede le vittime, il diritto e complessivamente l’intera società.

2. Il femminicidio: quadro storico. Un nome nuovo per un vecchio problema

«Il femminicidio è vecchio quanto il patriarcato. Il femminicidio è il misogino assassinio di una donna da parte di un uomo come forma di violenza sessuale intesa quest'ultima come qualsiasi atto che consista in una minaccia , un'invasione o in una aggressione, verbale o per immagini o sessuale, che abbia l'effetto, nella percezione della donna, di ferirla, degradarla o di eliminare la sua capacità di controllo della propria sessualità.[1]»

Questa breve ma puntuale definizione, elaborata da Kelly come report sulle testimonianze di 60 donne che nel 1988 scelsero di partecipare all'indagine, contiene già alcuni punti saldi dei successivi studi sulla violenza di genere e sul femminicidio.

I due punti di arrivo di maggiore rilevanza sono che da un canto il concetto di uccisione di una donna non è connesso soltanto alla sua morte fisica ma a qualunque forma di atto che porti al suo annientamento e quindi alla sua morte anche quando questa non sia fisica; dall'altro è che per la prima volta in assoluto il concetto di violenza viene osservato dal punto di vista della donna che la subisce.

Si inizia dunque a scardinare una visione tutta maschile, riduttiva e talora negazionista, del concetto di violenza di genere, che ancora oggi si ritrova nella visione sociale comune e anche negli atti giudiziari, dove spesso atti di abitudinaria violenza, vissuti drammaticamente dalle donne, vengono letti come normali scaramucce familiari con manifestazioni di reazioni, magari un tantino eccessive, a normali crisi del rapporto amoroso.

La citazione dell'indagine di Kelly apre un testo che generalmente è considerato fondamentale per l'analisi e la comprensione del problema della violenza di genere e del suo più tragico epilogo qual è il femminicidio, (Femicide: The Politics of woman killing – Diana E.Russell e Jill Radford – 1992 ), opera giustamente definita come un disturbante testimone delle donne senza voce che sono state vittime di femminicidio e al tempo stesso un inno alla resistenza.

L'immagine scelta per illustrare il frontespizio dell'opera, un gruppo di donne vestite all'occidentale ma ugualmente interamente velate come se indossassero un burqa, rappresenta plasticamente l'obiettivo di dar voce e di togliere il velo a un problema per troppo tempo visto come una questione “privata”.

Lo studio ha avuto in primo luogo l'obiettivo, raggiunto, di evidenziare che il termine femminicidio - già utilizzato nel XVI secolo in ambito anglosassone per definire genericamente azioni particolarmente violente sia dal punto di vista fisico che da quello psicologico effettuate da un individuo di genere maschile nei confronti di una donna - non sta ad indicare genericamente l’assassinio di qualunque persona di genere femminile bensì l'uccisione di una ben specifica donna da parte di un uomo per motivi di piacere, odio, disprezzo e soprattutto senso di possesso.

Grazie a questo studio, dunque, il termine femminicidio può ritenersi oggi riferito a un ben preciso sottoinsieme all'interno della totalità dei casi di omicidio che hanno come vittima una persona di genere femminile, in quanto definisce un tipo di crimine che si caratterizza non solo per il genere femminile della vittima ma anche e soprattutto per i motivi psicologici individuali o sociali nonché emotivi e culturali che ne sono alla base.

Da questo punto di vista la scelta anche normativa di dare un nome specifico ed una disciplina ad hoc a questo tipo di fenomeno è significante di un cammino in corso, che non tocca solo l'aspetto punitivo ma più in generale quello socio-culturale, nonostante le infinite resistenze che ancora si possono riscontrare in campo sia giuridico che sociale e politico, in particolare nelle “moderne” destre estreme, particolarmente arretrate culturalmente nella visione della figura femminile e tuttora arroccate sul concetto dell'egemonia maschile e del ruolo ancillare delle donne ,di cui propongono un modello che ancora costituisce un ostacolo all’inquadramento e al superamento della violenza di genere, in tutte le sue forme.

Tornando allo studio di Redford e Russell, i più importanti punti di arrivo nell'opera, che, benché, come detto, sia datato manifesta ancora la sua modernità, sono l’aver portato alla luce con chiarezza la violenza domestica e le sue radici e aver analizzato la connessione tra il femminicidio - e ancor prima ogni forma di violenza, compresa quella domestica- e le motivazioni misogine che lo supportano.

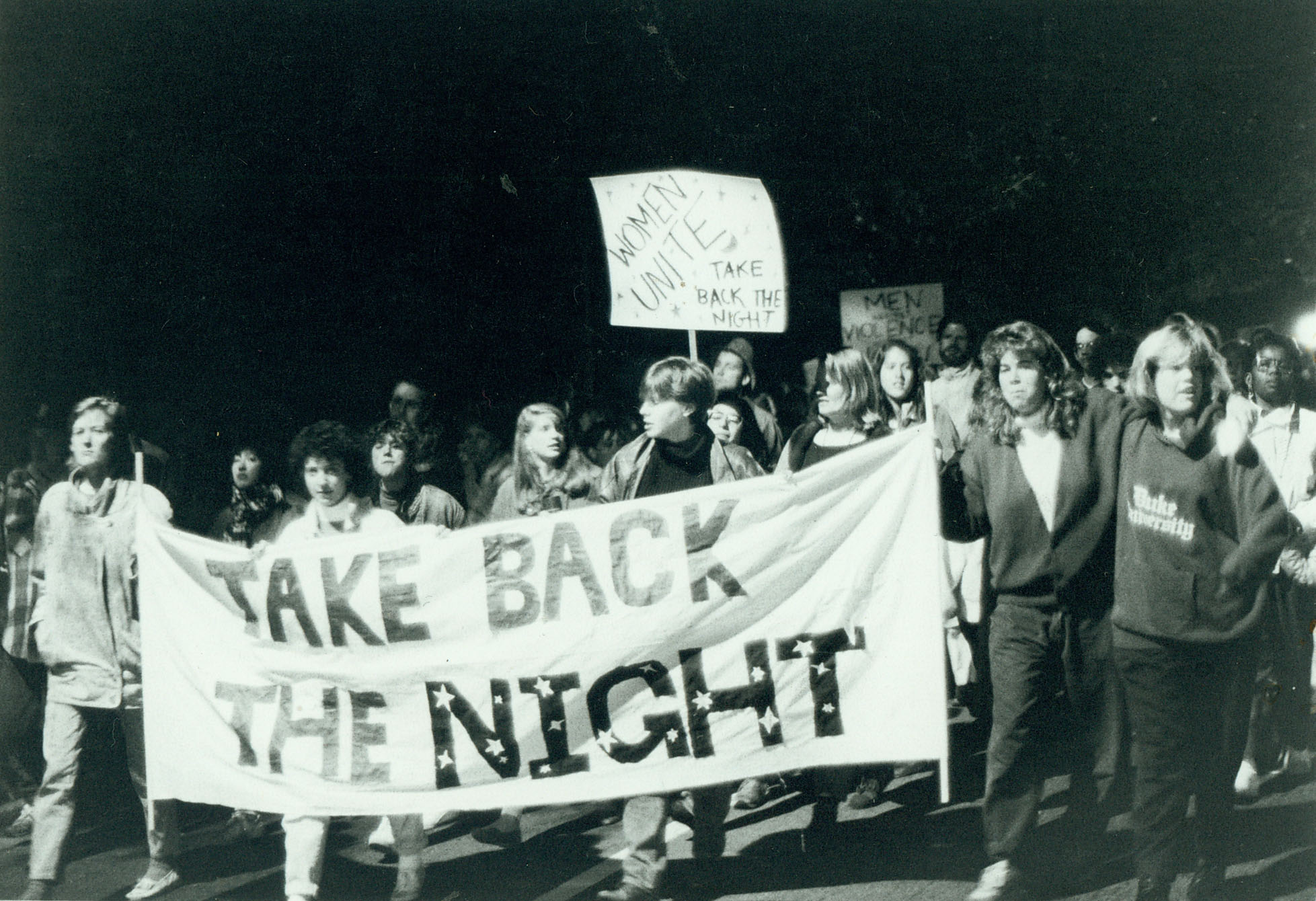

Ancora una volta le autrici utilizzano un’immagine, quella della marcia femminista Take Back the Night, svoltasi a Cambridge (Massachusetts) nel 1980 , il cui logo è No Woman is safe on the Street or in her home, per evidenziare che anche la casa può essere un luogo di degrado, di violenza e anche di morte.

In particolare nell’opera si segnala che la sexual violence – intesa come violenza generata dal sesso della vittima e non necessariamente connesso a una violenza sessuale nel senso giuridico-legale- è rappresentativa di una forma di controllo finalizzata al mantenimento del patriarcato e che le motivazioni misogine dei femminicidi sono spesso ignorate dai media e dagli stessi attori legali che leggono il fenomeno o rimproverando la donna per suoi comportamenti (quella che le autrici chiamano la trivializzazione del femminicidio, sì che la vittima diventa “causa” della violenza perpetrata contro di lei) o negando l'umanità e la “normalità” dell’uccisore, spesso descritto come una bestia, un animale in senso dispregiativo, in modo tale da relegare il femminicidio all'atto scomposto, occasionale e anomalo di una persona non normale.

Quanto al primo aspetto la lunga storia della colpevolizzazione sociale della donna che denuncia o che si sottrae a un rapporto violento e non più gradito e quella della vittimizzazione secondaria per lungo tempo agita anche negli atti processuali, ci raccontano che ciò che accadeva negli anni ‘80 non ha smesso di accadere oggi.

Quanto al secondo, il punto di arrivo degli studi psicanalitici e di psicologia sociale e criminologica sembra essere nel senso che la prevalente scienza medica ha rifuggito la tentazione di patologizzare la violenza, rappresentando chiaramente che la questione psichiatrica rischia di distrarre dalle radici reali del problema.

Ciò in quanto la patologizzazione della violenza di genere porta a giustificare un fenomeno che non è soltanto un'esperienza che ha significati e cause nelle dinamiche intrapsichiche del maltrattante ma è il risultato logico di relazioni sociali fondate su rigide dinamiche di potere e disuguaglianza giustificate da consuetudini culturali, tradizionali, religiose, economiche e politiche che creano quella irrinunciabile illusione di sicurezza su cui taluni fondano il proprio equilibrio[2], giungendo a dire che le condizioni psichiatriche possono sì avere un ruolo ma non come causa scatenante bensì come fattore che slatentizza l'emergere della violenza di genere e che comunque anche se la violenza di genere è stata commessa da una persona che ha una qualche diagnosi di disturbo mentale la forma della violenza agita rispetta quasi sempre gli stereotipi del sistema sessista della cultura patriarcale.

Non può essere valida, quindi, l’obiezione critica alle analisi di Redford e Russell secondo cui quest'opera, pubblicata nel 1992, si avvale di indagini e di valutazioni effettuate su una realtà lontana dai nostri tempi, sicché quelle considerazioni non sono utilizzabili per la lettura di fenomeni che si svolgono nel mondo attuale. Infatti, per condividere quest'opinione, sarebbe necessario poter affermare che oggi il patriarcato non esiste più, che tutte le istanze maschiliste che volevano la donna rinchiusa nelle pareti domestiche ad occuparsi esclusivamente della cura del marito, dei figli e degli anziani sono state ampiamente superate, che la nuova libertà che connota la vita e le scelte delle donne oggi le ha completamente affrancate dal controllo dei loro compagni e che, infine, le donne sono libere di scegliere il loro destino allontanandosi dai loro compagni allorché ne percepiscano comportamenti limitanti e violenti.

I dati statistici allarmanti sui femminicidi, l'aumento esponenziale delle denunce di violenza domestica e di aggressione sessuale, i dati parimenti allarmanti del Revenge porn e dell'uso strumentale del web a fini di violenza ci dicono che malauguratamente le cose non stanno così.

E anzi, il fenomeno della Manosphere -la galassia virtuale di spazi in cui si esaltano la supremazia della maschilità e la subordinazione delle donne – e quello dei gruppi on line, sempre più diffusi in rete, che frequentano echo chambers che condividono linguaggi violenti e discorsi di odio contro le donne, ci segnalano un trend negativo che non può che preoccupare, anche perché raccoglie soprattutto uomini giovani o comunque non più figli, almeno per ragioni di età, della cultura patriarcale.

In un recente studio pubblicato sull'International Journal of Gender Studies[3] il fenomeno è stato analizzato in generale, anche sulla base di studi inglesi[4] e italiani[5] sia con specifico riferimento a due di questi siti, InCel (Involontariamente Celibe) e Red Pill (la pillola rosa del risveglio di Matrix).

Tutti i gruppi hanno caratteristiche comuni, utilizzano toni aggressivi e violenti, esaltano la supremazia della maschilità e la subordinazione delle donne e criticano le loro conquiste, che vengono presentate come motivo di erosione dei diritti degli uomini. Insomma, e in breve, ripropongono una mistica della mascolinità attaccando il femminismo e ritenendo le donne colpevoli delle crisi economiche politiche e sociali delle società contemporanee.

Posizioni condivise anche da parte di certe destre o neo-destre, anche quelle italiane che le condividono con le altre europee, con affermazioni che attribuiscono alle conquiste delle donne nel campo del lavoro e più in generale all’emancipazione femminile nel nostro Paese la riduzione dei posti di lavoro per gli uomini, la disgregazione del tessuto sociale e non ultimo il problema della crisi della natalità.

Non a caso nei discorsi di queste organizzazioni le citazioni e le interlocuzioni positive con il femminile riguardano prevalentemente le madri, segno di una postura culturale che ancora non vuole sganciare la figura della donna dalla sua funzione riproduttiva e di cura della famiglia e della prole, non riuscendo ad accettare, in linea con visioni che si sperava essere state sorpassate, anche alla luce del dettato costituzionale, che la libertà e l'autonomia delle donne possono camminare di pari passo con la libera scelta della maternità.

E del resto che il problema esista e che esistano ancora tanti cattivi maestri è testimoniato da un recente studio del Censis[6] che evidenzia che, a fronte del 70 % circa degli italiani che è convinto che la violenza sulle donne sia un problema reale della nostra società e che rileva che effettivamente in Italia sia ancora presente una forte disparità tra uomini e donne, la restante percentuale ritiene che si tratti di un problema che riguarda soltanto una piccola minoranza emarginata dal punto di vista economico e sociale e che comunque si tratti di casi isolati cui viene data una eccessiva attenzione mediatica.

3. Le cause della violenza: studi psicologici sulle cause del femminicidio e dei reati spia e riscontri fattuali

Non c'è dubbio che le cause psicologiche alla base di un femminicidio e dei reati siano particolarmente complesse e si intreccino a fattori di carattere culturale e sociale, oltre che a specifiche cause individuali, sì che riuscire ad analizzarle potrebbe fornire un apporto importante per fronteggiare un fenomeno che, come mostrano le statistiche, in Italia e altrove, non accenna a diminuire

Non è indifferente dunque provare a identificare il profilo psicologico dell'uomo che commette un femminicidio o comunque atti di violenza grave contro le donne, ancora una volta utilizzando uno studio molto datato[7] che, nonostante il tempo trascorso, fornisce spunti di riflessione ed elementi di riscontro rispetto alla realtà attuale.

Lo studio individua varie tipologie di uomini violenti, che descrive partendo da colui che teme la perdita della propria autorità e del proprio dominio e che pertanto esige il totale controllo sugli altri membri della famiglia sui loro movimenti e su qualunque loro azione; segue colui che è incapace di concepire l'autonomia altrui, che vede come una minaccia di possibile abbandono, ragione per cui sviluppa una forma di dipendenza nei confronti delle donne a cui si lega non potendo accettare un'eventuale rifiuto o un allontanamento della donna dal rapporto; e ancora colui che ha bisogno di un continuo rinforzo di autostima dall'esterno e che si abbandona a reazioni rabbiose in caso di critica per il suo comportamento, anche ove questo consista in abusi di sostanze; ed infine colui che cerca un rapporto fusionale con la sua compagna agendo con una violenza proporzionata al timore di perdere l'oggetto del suo affetto.

Quasi sempre, rileva l'autrice, il quadro psicologico dell'uomo che maltratta include quindi un desiderio ossessivo di controllo nelle relazioni, desiderio che spesso si manifesta attraverso un'eccessiva gelosia e alla necessità di dominare la propria compagna, reagendo con comportamenti violenti, con l’insulto, la denigrazione continua, le offese, la limitazione della libertà fino alle percosse e la morte, quando si sente minacciato dalla perdita di controllo, quindi utilizzando la punizione come mezzo per ristabilire il proprio dominio.

La descrizione di queste tipologie trova ancora oggi pieno riscontro negli atti processuali dei reati di violenza di genere dove effettivamente le denunce delle vittime e le stesse dichiarazioni degli autori del reato raccontano e documentano la mania del controllo ossessivo, la gelosia altrettanto ossessiva utilizzata come strumento di legittimazione della propria condotta violenta, la vittimologia applicata a se stessi al fine di rinviare alla condotta della controparte la responsabilità della propria, quando agita sotto l'effetto di droghe o di alcol; ed infine la frustrazione per la propria inadeguatezza di fronte a un rapporto in cui la vittima gli si rappresenta come superiore o comunque portatrice di una istanza di autonomia che gli risulta inaccettabile.

Si può dire che ogni processo per violenza di genere contenga uno, molto spesso più d’uno, talora persino tutti, questi sintomi i quali evidenziano nelle condotte agite, fattori di rischio il cui minimo comune denominatore è una mascolinità tossica, termine con cui si indica l'insieme di credenze culturali che porta a considerare la donna come un oggetto privo di identità e di autonomia e soprattutto privo del diritto di essere considerato un essere umano con tutti i diritti che ne conseguono poiché vista esclusivamente in un'ottica di stereotipia di genere.

Le cause, ricercate proprio attraverso le costanti che ricorrono negli episodi di femminicidio e di violenza , possono essere trovate talora nella scolarizzazione di basso livello, o anche nella violenza subita o nelle violenze domestiche cui l’agente ha assistito da bambino, nell’abuso di alcol e di droghe. Ma soprattutto nell’accettazione, come fatto culturale, della legittimità della violenza e del ricorso ad essa per disciplinare i rapporti sentimentali: e quindi, nel sistema patriarcale, che ancora impronta di sé la società.

4.Patriarcato, maschilismo e i giovani: un problema non sempre connesso all’età

Il termine patriarcato è stato usato per la prima volta nel diciannovesimo secolo dagli antropologi per definire il modello familiare verticale dove la figura del pater familias aveva un ruolo assolutamente preponderante.

La definizione di cultura patriarcale, però, si è allargata nel corso della storia e non identifica più un modello di società familiare ma un modello culturale, un dogma sociale e un format comportamentale.

È questo tipo di cultura ad aver prodotto quegli atteggiamenti maschilisti e fondamentalmente misogini che mirano a suggerire una supremazia dell'uomo nei confronti della donna, sì che può dirsi che la cultura patriarcale sia quindi un insieme storico-politico che ha prodotto la mentalità maschilista caratterizzata da atteggiamenti misogini.

È per questo che può dirsi che oggi il patriarcato non attinge soltanto colui che è vissuto in un mondo che conosceva, coltivava e accettava quel modello come l'unico possibile e quindi quasi “naturalmente” relegava le donne in precisi ambiti e le escludeva categoricamente da alti, consentiti soltanto agli uomini: insomma il mondo dei nostri nonni e in parte anche dei nostri padri.

Se così fosse dovrebbe essere escluso a priori che reati di genere possano essere commessi da giovani cresciuti in una realtà in cui questo non è più il modello vigente, visto che oggi le donne possono scegliere di laurearsi, di fare i medici al Pronto Soccorso, di guidare TIR con rimorchio e taxi di notte, di giocare a pallone e di fare l'astronauta.

E tuttavia è da chiedersi perché in un mondo in cui il delitto d'onore non esiste più da tempo, anche se non da tanto tempo, la dichiarata gelosia quale forma di amore continua a mietere vittime e continua paradossalmente a essere una causa psicologica di autoassoluzione o almeno di giustificazione in punto di difesa rispetto a una serie di violenze contro le donne, psicologiche e fisiche fino ad arrivare all'estremo dell'uccisione.

La risposta non può che essere che il patriarcato, che si nutre di maschilismo, non è stato sradicato e ancora esiste in tutte le fasce sociali e in tutte le età come forma culturale tuttora esistente, talora in forma strisciante e quasi occulta, talora in forma manifesta che ancora permea la realtà di molti paesi cosiddetti civilizzati tra i quali il nostro.

5. I dati: l’importanza dello studio statistico per uscire dalla invisibilità

Che il problema della violenza di genere sia reale lo confermano anche i dati sulla delittuosità a essa connesse anche se non è facile comporre tutti i pezzi di un puzzle complesso dove il sommerso e la mancata denuncia hanno ancora oggi un peso determinante.

Alcuni dei dati tratti dalle statistiche sui reati di genere, seppur non completi e riferiti ad anni diversi, possono però contribuire a delineare le caratteristiche dei reati di cui sono vittime le donne.

In primo luogo le statistiche rivelano che le donne costituiscono la maggior parte delle vittime di tutti i reati a sfondo sessuale, che nella maggior parte dei casi si configurano come veri e propri reati di genere: violenze sessuali, pornografia infantile, corruzione di minori, atti sessuali con minori, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e stalking.

Nel Rendiconto di Genere 2024 pubblicato nel marzo 2025 dal CIV (Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps) si analizzano, per il 2021, 2022, 2023, attraverso un'analisi sia di tipo sia quantitativo che qualitativo la condizione delle donne in Italia nei diversi contesti economici e sociali e tra questi anche la violenza di genere precisando che quest'ultima fa riferimento all'insieme degli atteggiamenti e dei comportamenti discriminatori prevaricatori o lesivi, di tipo fisico, psicologico, sessuale ed economico nei confronti delle donne.

Lo studio precisa di aver preso in considerazione diversi indicatori statistici tra cui soprattutto i cosiddetti reati spia (in particolare maltrattamenti in famiglia e violenze sessuali) che si configurano come dei veri e propri segnali di allarme da monitorare per individuare situazioni di rischio e intervenire in modo tempestivo.

I dati, tratti da quelli forniti dal Ministero dell'Interno- Direzione Centrale della polizia criminale- evidenziano che complessivamente, dal 2023 al 2024, si è registrato un aumento di tali reati; e infatti in entrambi gli anni la maggioranza delle vittime è di sesso femminile. Precisamente, delle 24.154 vittime nel primo semestre del 2023, più di 19.000 sono donne e delle 26.684 vittime nel primo semestre del 2024 più di 21.000 sono donne.

L’analisi rivela altresì nello specifico che l'incidenza delle vittime di genere femminile nel periodo temporale analizzato è del 74% per gli atti persecutori, dell'81% per i maltrattamenti contro familiari e conviventi e del 91% per le violenze sessuali.

Per quanto riguarda invece gli omicidi volontari l'analisi evidenzia l’elevata correlazione tra contesti relazionali stabili e violenza di genere: infatti nonostante ci sia stata in Italia una lieve diminuzione complessiva dal 2022 al 2023, rimane elevata la percentuale di vittime di genere femminile, soprattutto in ambito familiare e affettivo dove si registra il 72% nel 2022 e il 65% nel 2023 di cui ben il 91% nel 2022 e l’87% nel 2023 posti in essere da partner o ex partner.

6. I rimedi, quelli attuali e quelli immaginabili per il futuro. L’obiettivo culturale

Sicuramente la normativa vigente in Italia ha fatto passi da gigante rispetto a una legislazione che contemplava il delitto d'onore e il matrimonio riparatore, solo per citare gli istituti più eclatanti, sintomi evidenti di una società che collocava uomini e donne su piani completamente diversi sancendo per tabulas il predominio assoluto degli uni rispetto alle altre.

I reati di genere, di cui le donne troppo frequentemente sono state vittima fino al caso estremo del femminicidio e che rappresentano l'aspetto più drammatico e preoccupante della discriminazione di genere, sono finalmente usciti dalle mura domestiche dove erano stati per anni reati sommersi e nascosti.

Finalmente di violenza di genere si parla e sulla violenza di genere si interviene attraverso iniziative di prevenzione e di sensibilizzazione con una rete di servizi di assistenza e supporto alle vittime soprattutto attraverso il sistema normativo.

Da ultimo, la legge 69 del 2019 rappresenta un punto di arrivo non soltanto per l’aspetto punitivo ma anche educativo.

Come noto la legge, oltre a inasprire le pene nei confronti di reati già esistenti, a introdurre nuove circostanze aggravanti e a introdurre una corsia preferenziale per accelerare i procedimenti penali relativi ai reati di genere e rendere più rapida l'adozione di eventuali provvedimenti di tutela, ha introdotto nuovi reati tra cui il Revenge porn ovvero la diffusione non consentita di immagini o video sessualmente espliciti, la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti viso, il matrimonio forzato e la violazione del provvedimento di allontanamento da casa ovvero di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Ma ha anche introdotto sistemi che vanno oltre il processo e che si occupano dell’autore della violenza al di là e oltre l’applicazione di una sanzione.

Tra queste la previsione della obbligatoria subordinazione della sospensione della pena a seguire percorsi rieducativi presso enti o associazioni a ciò deputate per uomini maltrattanti, la cui responsabilità sia stata accertata in sentenza.

Lo strumento è importante ed esprime bene il concetto dell’acquisizione necessaria di strumenti di comprensione su quanto agito in chi ha dimostrato di non averne.

Anche se va supportato adeguatamente con strutture idonee e gratuite che consentano a tutti i condannati di accedervi e di accedervi immediatamente affinché la previsione non resti sulla carta o crei discriminazioni tra chi può aderire con mezzi propri e chi non può farlo, questa previsione rappresenta la prova che anche per questi reati, forse più che per altri, la funzione rieducativa e dunque il dato culturale è fondamentale.

Altri strumenti si pongono fuori dal campo del reato e prima dell’avvio della macchina processuale: tra questi, oltre ai call center del numero verde di pubblica utilità, attivo 24 ore su 24 e con servizio di ascolto multilingue, di importanza strategica fondamentale la possibilità per le donne di avere aiuto usufruendo di un sistema di tutela e di supporto di cui fanno parte operatori pubblici e del privato sociale e che fa capo ai centri antiviolenza attivi su tutto il territorio.

Non da sottovalutare, ma certamente da implementare, la previsione del Fondo per il Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza, contributo economico mensile erogato dall'Inps a donne seguite dai Centri Antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza: misura introdotta nel nostro ordinamento nel 2020, che, anche se limitata in relazione alle effettive disponibilità del Fondo e al gran numero di donne che vi hanno fatto ricorso, è senz’altro un sostegno utile a favorire l'indipendenza economica e quindi l'autonomia personale e abitativa di donne vittime di violenza, cui sono state costrette a soggiacere a causa della mancanza di disponibilità economica e quindi in ragione della loro condizione di particolare fragilità e povertà.

Quanto al futuro, oltre a perseguire e implementare tutte le misure esistenti che possano arginare e possibilmente estinguere i reati di violenza di genere, la misura realmente più adeguata, meglio dire essenziale e imprescindibile, è quella di programmare a tutti i livelli un piano culturale che cominci fin dalle scuole primarie.

I Dipartimenti di studi sulla violenza di genere costituiti presso molte università sono un passo importante ma non sufficiente. Chi approda a tali corsi di studio già manifesta una sensibilità verso il problema, una consapevolezza e una scelta culturale che certo può contribuire a migliorare la percezione nel sociale ma che non basta.

Occorre agire nelle scuole, superando il pregiudizio che vede nei bambini e nei ragazzi degli esseri che vanno protetti rispetto a problematiche quali quella della violenza di genere. I bambini e i ragazzi informati adeguatamente oggi saranno donne e soprattutto uomini del domani consapevoli e rispettosi dei diritti umani tra i quali sicuramente si colloca quello delle pari opportunità tra uomo e donna e del rifiuto di ogni forma di discriminazione e di violenza.

Così facendo si darà una bella eredità a quei tanti, tantissimi uomini che già oggi rifuggono da una visione maschilo-centrica della società e su cui bisogna confidare affinché essa sia definitivamente superata.

[1] Liz Kelly, Surviving Sexual Violence, Ed Policy production, 1988.

[2] Massimo Sandal : Il femminicidio ha radici psichiatriche? Riflessioni di Mauro Masini- Associazione Confini –Uomini Maltrattanti.

[3] Annalisa Dordoni e Sveva Magaraggia 2021 Università Bicocca Milano.

[4] Banet – Weiser 2019.

[5] Vingelli 2019, Farci e Righetti 2019.

[6] WEB BOOK 2025- Studi Sociali e Cittadinanza.

[7] Theoretical consideration of violent marriage - Margareth Elbow 1977.

Immagine: “Take Back the Night photograph,” 1980s. Duke University Archives via Flickr.

E poi Aggiungi alla schermata principale.

E poi Aggiungi alla schermata principale.