Riceviamo e pubblichiamo questo appello firmato da molte docenti universitarie.

Il reato di femminicidio presentato dal Governo: le ragioni della nostra contrarietà

Il disegno di legge n. 1433 del 31 marzo 2025, rubricato “Introduzione del delitto di

femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle

donne e per la tutela delle vittime”, intende introdurre una fattispecie di reato autonoma

per il femminicidio, punita con l’ergastolo.

Nel ribadire l’assoluta importanza delle iniziative di contrasto alla violenza contro le donne, che dovrebbero essere stabilmente iscritte nell’agenda politica ed intraprese con decisione, manifestiamo la nostra contrarietà a questa proposta di riforma per diverse ragioni.

Innanzitutto preme evidenziare che, sebbene priva di una fattispecie autonoma di femminicidio, grazie alle modifiche normative intervenute negli ultimi anni, la disciplina italiana, almeno sul piano sanzionatorio, già coglie lo specifico disvalore della condotta, consentendo di applicare la pena dell’ergastolo all’uccisione di una donna per motivi di genere (i recenti episodi di cronaca lo dimostrano). Nell’attuale quadro normativo - che senz’altro necessita di interventi di riforma - la nuova fattispecie incriminatrice non sembra pertanto incrementare l’effettività della tutela penale, ma, come da più parti si sottolinea, assume una valenza meramente simbolica. Pur consapevoli dell’importanza di questa dimensione del diritto e del suo ruolo sui processi culturali, è fondato il timore che l’enfasi posta sulla rilevanza promozionale e pedagogica di tale intervento legislativo impedisca di avviare una riflessione sull’insieme delle pratiche sociali, politiche, pubbliche ed istituzionali che di fatto giustificano o favoriscono la violenza maschile.

Senza entrare in questa fase nel merito delle tecniche di tipizzazione, che appaiono carenti sotto il profilo della determinatezza e afferrabilità processuale, né della previsione di una pena fissa, si può dubitare del fatto che la minaccia della pena dell’ergastolo sia in grado di far desistere dall’azione criminosa colui che non abbia interiorizzato il valore della libertà femminile e il principio del rispetto della persona. Questi auspicati effetti di deterrenza non hanno mai ricevuto alcuna conferma, come emerge, del resto, dall’esperienza degli Stati Sudamericani, che hanno variamente incriminato il reato di femminicidio in presenza di un numero elevatissimo di donne assassinate.

Al contrario, osservando la realtà, si può constatare come qualsiasi intervento repressivo svincolato da azioni di perequazione sociale ed economica e da strategie di prevenzione, di tipo innanzitutto culturale, risulti del tutto inefficace.

Con il nostro intervento non intendiamo contrapporci ad iniziative di contrasto alla violenza contro le donne, né sminuire la rilevanza del problema; vorremmo sollecitare, invece, una riflessione più ampia e articolata del tema, che tenga conto della complessità del fenomeno, le cui cause sono profondamente radicate nella cultura e, a più livelli, nella struttura della nostra società. Il contesto sociale, economico e lavorativo in cui viviamo riflette un’immagine della donna frequentemente subalterna e mortificata, che favorisce o giustifica atteggiamenti di delegittimazione, sopraffazione e manipolazione, precursori di sempre più gravi atti di violenza.

L’obiettivo prioritario deve essere il contrasto alle molteplici forme di discriminazione e violazione dei diritti umani che sono considerate “fisiologiche” della differenza di genere e che impediscono la piena affermazione dei diritti delle donne e la corretta percezione delle condotte di prevaricazione e abuso. Ed è in questa prospettiva che è necessario intervenire, evitando strumentalizzazioni populistiche, sempre più spesso indifferenti ai canoni che necessariamente informano lo strumento penale, quali la extrema ratio e la tassatività, e utili più per accreditare l’impegno del legislatore che per offrire risposte effettive ed efficaci.

Lunedì, 26 maggio 2025

Elena Mattevi Università di Trento

Ilaria Merenda Università Roma Tre

Kolis Summerer Libera Università di Bolzano

Silvia Tordini Cagli Università di Bologna

Valeria Torre Università di Foggia

Cecilia Valbonesi Unitelma Sapienza

Maria Virgilio Università di Bologna

Anna Costantini Università di Torino

Malaika Bianchi Università di Parma

Lucia Risicato Università di Messina

Valentina Badalamenti Università di Bologna

Costanza Bernasconi Università di Ferrara

Annamaria Peccioli Università di Genova

Mariavaleria del Tufo Suor Orsola di Benincasa

Gilda Ripamonti Università degli Studi dell’Insubria

Monica Tortorelli Università del Molise

Chiara Perini Università degli Studi dell’Insubria

Sofia Braschi Università di Pavia

Licia Siracusa Università di Palermo

Debora Provolo Università di Padova

Francesca Rocchi Università di Teramo

Margareth Helfer Università di Innsbruck

Caterina Paonessa Università di Firenze

Anna Maria Maugeri Università di Catania

Emma Venafro Università di Pisa

Francesca Curi Università di Bologna

Rosa Palavera Università degli Studi di Urbino

Valentina Masarone Università degli Studi di Napoli

Antonia Menghini Università di Trento

Rosaria Sicurella Università di Catania

Marta Lamanuzzi Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Gaetana Morgante Sant’Anna - Pisa

Valeria Scalia Università di Catania

Tiziana Vitarelli Università di Messina

Matilde Botto Università di Bologna

Daria Perrone Università eCampus

Stefania Sartarelli Università degli Studi di Perugia

Simona Raffaele Università degli Studi di Messina

Alessandra Szegö Università del Piemonte Orientale

Anna Lisa Maccari Biagi Università di Siena

Francesca Moro Università di Trento

Lucrezia Franceschetti Università di Trento

Sara Riccardi Università di Pisa

Maria Federica Carriero Università La Sapienza di Roma

Chiara Silva Università di Padova

Eliana Reccia Università della Campania Luigi Vanvitelli

Sofia Regini Università di Trento

Antonella Merli Università di Camerino

Rebecca Girani Università di Bologna

Cristina de Maglie Università di Pavia

Claudia Cantisani Università di Pisa

Arianna Visconti Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Clara Rigoni Università di Losanna

Marina Di Lello Finuoli Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Simona Tigano Università di Catania

Eliana Greco Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Maria Giovanna Brancati Università Luiss Guido Carli

Lucia Maldonato Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Alice Ferrato Università di Padova

Marta Bertolino Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Sara Prandi Università di Torino

Lara Ferla Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Antonella Pirrelli Università di Pavia

Maria Teresa Collica Università degli Studi di Messina

Maria Beatrice Mirri Università La Sapienza di Roma

Maria Teresa Trapasso Università La Sapienza di Roma

Emanuela Fronza Università di Bologna

Silvia Massi Università Uninettuno

Amalia Orsina Università di Catania

Teresa Travaglia Università degli Studi di Messina

Priscilla Bertelloni Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza

Filomena Pisconti Università di Bari

Kelly Mae Smith, Università di Trento

Francesca Consorte Università di Parma

Magdalena Cogo Università di Trento

Alice Savarino Università di Basilea

Maristella Amisano Università della Calabria

Sul tema si veda anche: Nominare il femminicidio. Non in nostro nome di Maria Virgilio e Nominare la violenza maschile contro le donne: diritto penale e giustizia tra conflitto simbolico e responsabilità politica di Ilaria Boiano, Reato di femminicidio, partiamo dalle parole di Maria Virgilio.

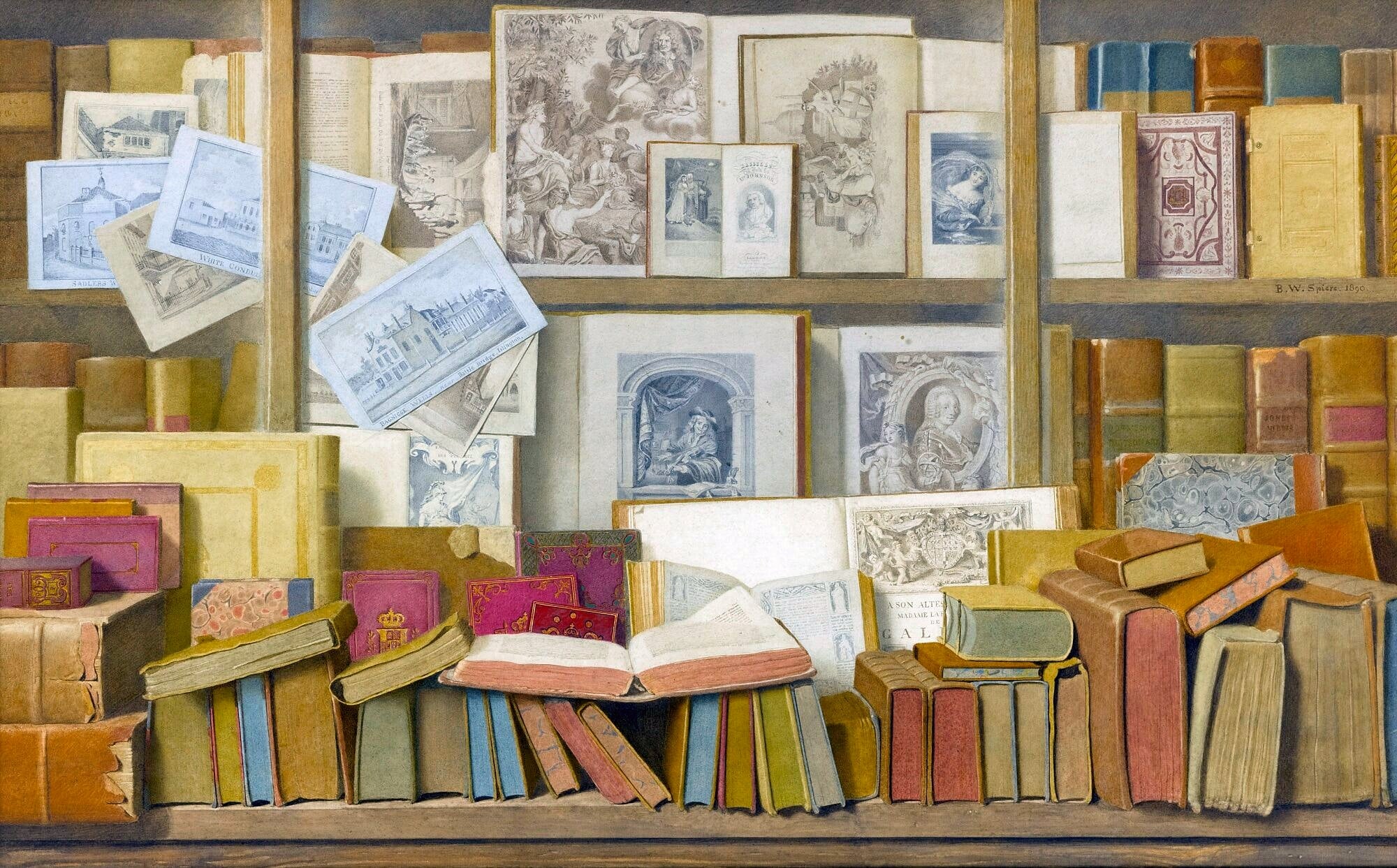

Immagine: Eugenio Spreafico, Dal lavoro. Il ritorno dalla filanda (1890-1895; olio su tela, 101 x 194,5 cm; Monza, Musei Civici).

![La Corte di giustizia sulla nozione di “paese sicuro” e l’esclusione di particolari categorie soggettive- Corte giust, 1 agosto 2025, Cause riunite C‑758/24 [Alace] e C‑759/24 [Canpelli]](/foto/3586.jpeg)