Svelare le simulazioni: apporti delle neuroscienze alla ricerca della verità giudiziaria

Santo Di Nuovo

È frequente in ambito forense il tentativo di falsificare le proprie condizioni psichiche, che può essere messo in atto, volontariamente o meno, per ottenerne dei vantaggi in sede giudiziale. Le tecniche d’indagine psicologiche e neuroscientifiche cercano di svelare questo tentativo, che costituisce la grande sfida della diagnosi peritale in ambito forense.

Esistono diverse forme di falsificazione. La simulazione (malingering) consiste nell’inventare sintomi che non esistono, o esagerare quelli che esistono, allo scopo di trarne vantaggi sul piano giuridico-forense: per esempio, ottenere una dichiarazione di incapacità che esime in tutto o in parte dalla responsabilità. Nel campo del diritto civile, simulare (o aggravare) una patologia può essere utile anche per ottenere benefici quali il riconoscimento di invalidità, o di un suo grado non corrispondente alle reali condizioni psichiche della persona. Al contrario, la dissimulazione serve a nascondere delle patologie e fingere la normalità, per evitare provvedimenti negativi quali interdizione o inabilitazione, o perdita della potestà genitoriale.

In questo contesto ci occuperemo soprattutto del primo aspetto, quello simulativo, che si realizza quando fingere una patologia mira a trarre dei benefici in termini di deresponsabilizzazione sul piano giudiziario.

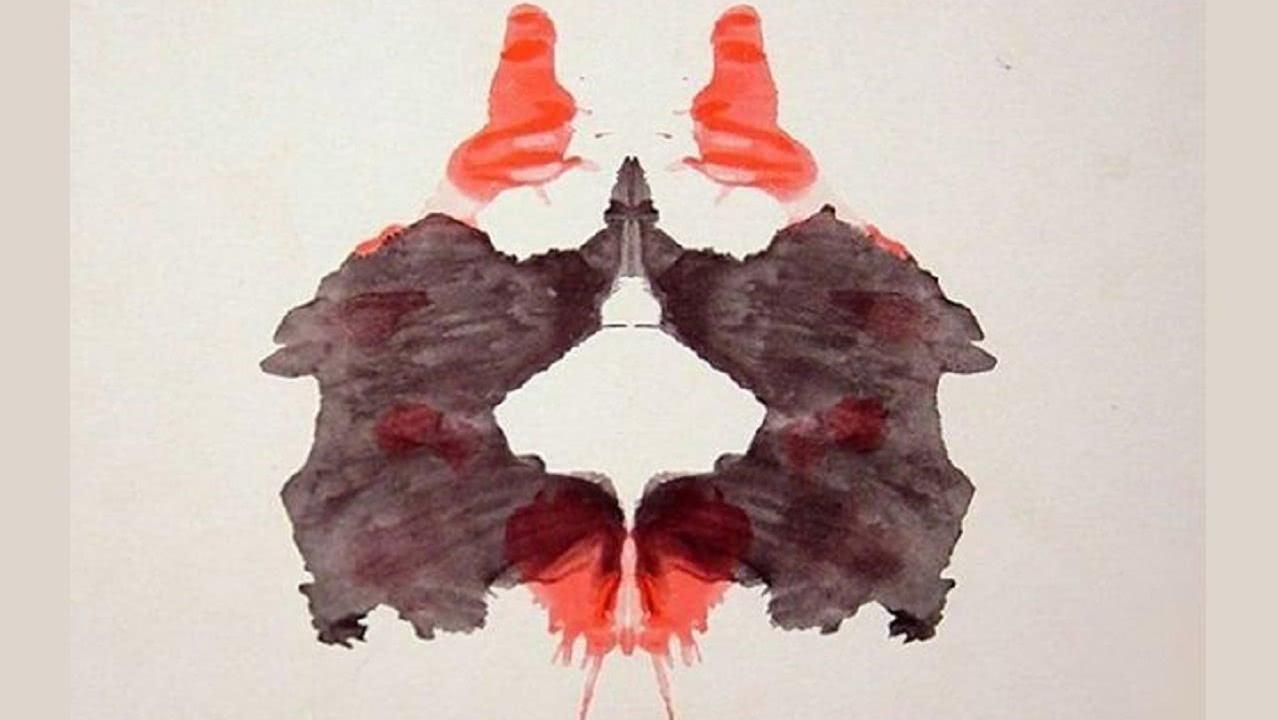

Test psicodiagnostici come gli inventari di personalità (come il MMPI o il PAI) o proiettivi come il test di Rorschach, o le prove neuropsicologiche per l’esame cognitivo, consentono di avvalersi di alcuni indici che fanno sospettare una simulazione. Per i primi esistono punteggi derivanti da scale di ‘menzogna’ (scale L - Lie) o da altre scale di controllo, che valutano una generale disposizione alla falsificazione del test e quindi alla simulazione di “essere peggio di come si è”, per ridurre la responsabilità accertabile in termini diagnostici psicometrici. Per il test delle macchie di Rorschach, la letteratura sull’argomento riporta come elementi frequenti nella simulazione una produzione troppo bassa – in soggetti per altri versi normali – o al contrario troppo alta, con numerose risposte bizzarre o strane; risposte confabulatorie accuratamente costruite; forti incongruenze o dislivelli di rendimento, alternando risposte ‘normali’ con altre tipiche delle più gravi patologie, anche diverse tra loro.

Quanto ai test neuropsicologici, la simulazione è centrata soprattutto sugli aspetti di memoria. In generale, se le prove sono abbastanza facili, i simulatori manifestano rendimento ben più scadente rispetto ai soggetti veramente patologici, collocandosi molto al di sotto della soglia delle risposte casuali. Anche nel caso di persone che tentano di amplificare il danno, pur realmente esistente, le prestazioni risultano significativamente inferiori di quanto ci si può attendere in relazione alla tipologia del loro deficit, accertabile con altri metodi strumentali.

L’ipotesi di simulazione, formulata a partire da singoli test, va inserita in un quadro valutativo che include dati anamnestici, osservazione prolungata in situazioni di vita quotidiana, e controlli neurologici e clinici diversi.

Esistono strumenti appositamente escogitati per tentare di scoprire il malingering, utili nel settore giudiziario, tra cui la Symptom Validity Technique (test a scelta forzata su decisioni molto semplici, in cui il simulatore tende a rispondere sempre in modo strano e bizzarro), alcune prove molto facili di riconoscimento di cifre, di memoria implicita, memoria autobiografica e memoria libera; e ancora, la Structured Interview of Reported Symptoms (SIRS), che mediante una verifica incrociata sul riferimento a sintomi rari, improbabili o assurdi, e sulla incoerenza delle risposte, consente di categorizzare i soggetti in onesti, indefiniti, simulatori.

Fra i tanti modi escogitati per decifrare i tentativi di falsificazione delle riposte (faking) per eludere la responsabilità in ambito giudiziario, emergono sempre più quelli basati sulle neuroscienze.

I tentativi di ‘lettura del cervello’ per supportare l’esame giudiziario di accertamento della responsabilità e delle possibili alterazioni sono molto antichi. Risalgono infatti ai primi del ’900 i tentativi di individuare le risposte menzognere durante gli interrogatori, misurando i cambiamenti di parametri fisiologici come la pressione arteriosa. Più avanti, fra gli anni ’30 e ’50 del secolo scorso, furono messe a punto le ‘macchine della verità’: poligrafi che registrano contemporaneamente diverse tipologie di risposte fisiologiche ed elettroencefalografiche a stimoli potenzialmente perturbanti sul piano emotivo, in modo da evidenziare le differenze fra le dichiarazioni coscienti (che possono essere volontariamente alterate) e le attivazioni inconsapevoli presunte ‘veritiere’. Questi tentativi di ‘scoprire le menzogne’ (le macchine furono definite anche lie detector) e smascherare le alterazioni della responsabilità, ebbero a loro volta smascherati ben presto i propri limiti: le persone non rispondono allo stesso modo agli stimoli che dovrebbero alterare la loro reattività, per cui persone oneste, temendo di essere ingiustamente incriminate, alterano i parametri psicofisiologici e possono risultare ansiose nel rispondere ad accuse anche infondate; mentre persone abituate all’inganno possono non manifestare alcuna ansia anche davanti a stimoli potenzialmente compromettenti. Si arrivò ad utilizzare delle sostanze come il tiopental sodico (Pentothal) per facilitare la disinibizione, ma paradossalmente questo può portare a mescolare verità e fantasia più che nella risposta cosciente. Secondo l’Accademia delle Scienze statunitense questi strumenti hanno soglie di sicurezza inaccettabili in valutazioni di tipo giuridico; la Corte Federale statunitense ha dichiarato non affidabili le prove basate su questi strumenti.

Più recentemente, visti i limiti delle misurazioni psicofisiologiche ai fini giudiziari, si è tentato di rivolgersi all’esame diretto del funzionamento cerebrale registrando le risposte elettroencefalografiche – ad esempio, il potenziale P300 che si attiva in risposta a stimoli significativi per la memoria – che sarebbero peculiari del ricordo che solo chi è a conoscenza di certi specifici fatti può attivare. Ma anche in questo caso l’attendibilità dei risultati non è sufficiente. Si può essere a conoscenza di un fatto, e quindi attivare queste risposte di percezione latente, ma ciò non equivale con certezza a essere colpevoli: gli stessi potenziali possono essere attivati da chi ha sentito riferire di un evento, o ne ha visto le immagini sui media. Oppure essere stati presenti, e tacerlo per paura di essere coinvolti, non vuol dire necessariamente essere attori del reato.

Le ultime scoperte delle neuroscienze per scoprire la responsabilità al di là di ciò che una persona coscientemente dice tendono a cercare tracce delle menzogne in una sorta di “lettura diretta della mente” (Mind-reading). L’attivazione delle aree cerebrali e della rete di loro connessioni vengono registrate in un base-line, ad esempio mediate risonanza magnetica funzionale (fMRI): l’attività cerebrale precedentemente registrata relativamente a certe frasi o emozioni può predire l’attivazione di un analogo stato mentale successivo. È possibile studiare delle tracce – analoghe alle impronte digitali, e perciò denominate Brain Fingerprinting – che le menzogne lasciano nel cervello e possono essere registrate da apposite strumentazioni che valutano le variazioni dell’attività cerebrale provocate da un evento critico.

Uno studio sperimentale ha monitorato il cervello di 25 persone mentre rispondevano a una serie di domande a cui potevano mentire o rispondere con la verità. Le menzogne pare vengano elaborate soprattutto nelle regioni cerebrali frontali e pre-frontali, ma anche in un’altra area (una parte della corteccia anteriore) deputata a elaborare, anche senza consapevolezza, situazioni problematiche o pericolose. Esiste una precisa risposta registrabile – e quindi utilizzabile a fini giudiziari – che riflette il tentativo di sopprimere un’informazione vera.

Sullo stesso principio si basa il Brain Fingerprinting Lab fondato da Lawrence Farwell, che ovviamente interessò subito FBI e CIA, interessate ad avere strumenti in grado di fornire indicazioni più attendibili rispetto al tradizionale lie detector. Quando una persona sottoposta a interrogatorio o a giudizio dice una menzogna per nascondere la propria responsabilità, si attivano aree cerebrali diverse e più numerose rispetto a quando dice la verità, in quanto deve anche sopprimere attivamente le informazioni che sa essere vere. Vedendo delle immagini mentre viene registrato il funzionamento cerebrale, il cervello emette segnali più rapidi se riconosce un’immagine familiare. Questa “impronta digitale cerebrale” depositata nella memoria viene decodificata, e successivamente, di fronte a scene critiche per il soggetto sottoposto a interrogatorio, può essere usata per trarre deduzioni relativamente alla sincerità della risposta fornita verbalmente.

Anche in questo caso però la Defense Intelligence Agency statunitense ha contestato la mancanza di controllo dei possibili artefatti tecnici: basta muovere troppo la lingua, o un muscolo, perché si creino variazioni spurie che rendono inattendibile la prova. Al di là dei problemi ‘tecnici’ il famoso neuroscienziato Michael Gazzaniga ha riconosciuto che le informazioni ricavate da questo tipo di registrazioni cerebrali hanno una inattendibilità di base dovuta alla complessità delle variabili in gioco, oltre che una scarsa discriminatività, in quanto piccole imprecisioni o errori di valutazione possono essere valutati allo stesso modo di rilevanti menzogne. Considerato che in tribunale vanno prese in considerazione prove certe “al di là di ogni ragionevole dubbio”, questi modi di individuare la responsabilità personale non sembrano destinati ad avere il successo auspicato da chi presume di poter così andare oltre ciò che la persona stessa riferisce.

Una considerazione di tipo generale può farsi rispetto alla logica che sottende queste tecniche di “lettura del pensiero”, oggi applicata ad aree diverse, dalla neuro-economia al marketing alla analisi della personalità, oltre che al campo giuridico. Ci si dovrebbe affidare, per conoscere ciò che la mente veramente elabora, a tecniche che accedono direttamente ai suoi fondamenti neurobiologici, piuttosto che alle parole e ai report soggettivi su esse fondati, che potrebbero alterare (coscientemente o meno) la ‘realtà’ dei processi mentali. Questa logica è pericolosa per la psicologia e per l’approccio scientifico in generale, perché riattiva – ammantandola di nuove tecniche ‘oggettive’ – la diffidenza verso quanto la persona stessa percepisce e riferisce di sé stessa, che pareva definitivamente tramontata, o comunque ridimensionata, dopo il superamento delle remore behavioristiche, riduttive in funzione di una conoscenza adeguata delle realtà complesse. La logica giuridica è tentata di accettare queste ‘prove’, da cui è potenzialmente attratta in quanto le presume ‘oggettive’, anche se poi – come abbiamo visto – è costretta a riconoscerne l’insufficienza. La ‘verità’ scientifica nelle procedure giudiziarie, piuttosto che affidarsi a singoli indicatori, va (ri)costruita attraverso una molteplicità di essi, e la attendibilità complessiva degli strumenti usati va riferita alla integrazione della valutazione che l’organo decisorio attua in sede processuale.

Riferimenti bibliografici per approfondimenti

Aa. Vv. The Polygraph and Lie Detection, National Academies Press, Washington, 2003.

Binder L., Deception and malingering, in A. Puente, R. McCaffrey (Eds.), Handbook of neuropsychological assessment, Plenum Press, New York 1992, pp. 353-374.

S. Di Nuovo, Che cos’è la verità? È possibile trovarla scientificamente? In Siculorum Gymnasium LXXI, 2018 (4), pp. 31-54.

I. Ganguli, Watching the Brain Lie: Can fMRI replace the polygraph?, in The Scientist, 2007, 21, p. 40.

G. Iverson, M. Franzen, L. McCracken, Evaluation of an objective assessment technique for detection of malingered memory deficits, in Law and Human Behavior, 1991, 15, pp. 667-676

W. Mittenberg, C. Patton, E. M. Conyock, D. C. Condit, Base rates of malingering and symptom exaggeration, in Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 2002, 24, pp. 1094-1102.

B. E. Netter, D. J. Viglione, An empirical study of malingering schizophrenia on the Rorschach, in Journal of Personality Assessment,1994, 62, pp. 45-57

A.M. Proverbio e al., Can you catch a liar? how negative emotions affect brain responses when lying or telling the truth, PLoS One, 2013, 8 (3), e59383.

R. Rogers (Ed.), Clinical measurement of malingering and deception, 2nd ed., Guilford, New York, 1997.