Le valutazioni di professionalità dei magistrati. Parte seconda. I nodi problematici: le fonti di conoscenza, il rapporto con il disciplinare, gli sfasamenti temporali, le modalità espressive. [1]

di Pasquale Serrao d'Aquino

Sommario Parte Seconda: 6. Le valutazioni di professionalità dei magistrati con funzioni - 6.1. Il procedimento - 6.2. Le fonti di conoscenza - 6.2.1. Fonti di conoscenza atipiche, integrazione istruttoria e partecipazione procedimentale dell’interessato - 6.2.2. Iniziativa autonoma dei singoli consiglieri - 6.2.3. Assunzione d’ufficio da parte del Consiglio giudiziario di informazioni - 6.2.4. Facoltà di audizione del magistrato - 6.3. L’autorelazione - 6.4. L’acquisizione dei provvedimenti a campione - 6.5. Prerequisiti, parametri e indicatori - 6.6. L’esito della valutazione e i possibili sfasamenti temporali - 6.6.1. Un caso di valutazione negativa espressa dal Consiglio giudiziario - 6.7. Il rapporto tra valutazione di professionalità e giudizio disciplinare - 6.7.1. Sospensione dal servizio - 6.8. I problemi del ritardo nella conclusione del procedimento di valutazione di professionalità - 7. Le modalità espressive del giudizio sulla professionalità del magistrato - 8. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni di professionalità - 9. Conclusioni.

6. Le valutazioni di professionalità dei magistrati con funzioni

Il D.L.vo n. 160/2006, come modificato dagli artt. 1 e 2 della L. n. 111/2007, prevede che i magistrati siano sottoposti a valutazioni di professionalità con cadenza quadriennale, a decorrere dalla data della nomina e fino al superamento della settima di tali valutazioni.

Il sistema delle valutazioni e il tipo di giudizio sono analoghi a quelli ipotizzati dal Ministro della Giustizia Flick il 27 novembre 1996 (dis. di legge n. 1799), sebbene lo stesso prevedesse che per alcune valutazioni la competenza spettasse in esclusiva al Consiglio superiore (la III, la V e la VII), mentre per le altre poteva essere svolta dal Consiglio giudiziario dietro delega del Consiglio, al quale però il primo avrebbe dovuto comunque rimettere la decisione definitiva in caso di esito negativo della valutazione.

I criteri per operare la valutazione periodica di professionalità già allora erano indicati in quelli di capacità, laboriosità, diligenza e impegno (oltre che attitudine alla dirigenza), così come anche secondo tale disegno il giudizio avrebbe potuto concludersi con un giudizio a) positivo, se ritenuti sufficienti tutti i parametri presi in considerazione; b) non positivo, in casi di carenza di alcuni parametri; c) negativo, per l’ipotesi di grave carenza in uno o più requisiti.

6.1. Il procedimento

Il procedimento di valutazione si snoda attraverso le seguenti tappe fondamentali: parte con il rapporto informativo del Capo dell’ufficio; prosegue con il parere del Consiglio giudiziario competente per territorio ovvero del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione per i magistrati con funzioni di legittimità, per poi essere decisa, su proposta della IV^ Commissione, da parte dell’Assemblea Plenaria del CSM.

La valutazione di professionalità è formulata dal Consiglio sulla scorta del parere motivato del Consiglio giudiziario, che riceve il rapporto del capo dell’ufficio e le eventuali segnalazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati, e può anche “assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell’ordine degli avvocati” nonché “può procedere alla audizione del magistrato”.[2]

Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

Il Consiglio procede alla valutazione di professionalità, oltre che sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, anche sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie e può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

Nell’espressione del suo giudizio di professionalità, il C.S.M. non è vincolato dal parere del Consiglio giudiziario, se ne può dunque discostare, ma deve, comunque, dare atto nella motivazione della valutazione degli elementi istruttori e del percorso argomentativo posto a base delle proprie conclusioni.

La delibera consiliare è trasmessa al Ministro della Giustizia, che adotta il relativo decreto, ed è inserita nel fascicolo personale del magistrato.

6.2. Le fonti di conoscenza

La normativa primaria riconosce al Consiglio giudiziario una posizione di centralità, in quanto pur svolgendo una mera funzione consultiva, è titolare di ampi poteri istruttori.

L’ istruttoria si connota, infatti, per una fase di istruttoria cd. necessaria e una meramente eventuale.

La prima si articola nelle acquisizioni degli elementi conoscitivi disciplinati dal comma 4 dell’art. 11. La seconda, invece, è subordinata all’esercizio di una specifica facoltà di integrazione del materiale conoscitivo valutabile, prevista dall’art. 1 del d.lgs. 160/2006 e compiutamente disciplinata dalla Circolare.

Per esprimere il giudizio di professionalità, l’Organo di governo autonomo, nonché il Consiglio giudiziario, pur nella fondamentale atipicità delle fonti di conoscenza, a norma del comma 4 dell’art. 11 del d.lgs. n. 160/2006, possono formulare il proprio giudizio valutativo sulla base del seguente compendio istruttorio:

- dai rapporti dei dirigenti degli uffici;

- dal rapporto informativo annuale del capo dell’ufficio relativamente all’andamento generale

dell’ufficio;

- dalle segnalazioni pervenute al Consiglio giudiziario o ai dirigenti degli uffici dal Consiglio

dell’ordine degli avvocati competente per territorio;

- dalle informazioni inserite nel fascicolo personale del magistrato;

- dai verbali di audizione del magistrato;

- dai verbali di seduta del Consiglio giudiziario;

- da eventuali atti che si trovino nella fase pubblica di uno dei processi trattati dal magistrato in valutazione, acquisiti su specifica richiesta di un componente del Consiglio giudiziario;

- dalla relazione del magistrato interessato illustrativa del lavoro svolto.

Accanto a tali fonti, la Relazione illustrativa alla Circolare indica che, per l’assenza di un principio di tipicità delle fonti e dei documenti utilizzabili, e al fine di garantire la massima completezza della valutazione, si è stabilito di consentire “l’utilizzazione di ogni atto e documento che fornisca dati obiettivi e rilevanti relativi all’attività professionale e ai comportamenti incidenti sulla professionalità del magistrato”.

Per evitare ogni possibile equivoco, allo scopo di tutelare indiscutibili esigenze di garanzia dello scrutinato e di obiettività della valutazione, si è anche esplicitato l’assoluto divieto di impiegare fonti anonime e voci correnti.

È importante la previsione di un momento partecipativo del magistrato. I dirigenti trasmettono il rapporto e gli atti allegati al Consiglio giudiziario e comunicano contestualmente il rapporto al magistrato interessato, che può far pervenire al Consiglio giudiziario eventuali osservazioni, nei sette giorni successivi alla comunicazione del rapporto (Capo XIII Circolare).

6.2.1. Fonti di conoscenza atipiche, integrazione istruttoria e partecipazione procedimentale dell’interessato

Accanto a tali fonti tipiche è previsto, pertanto, anche il ricorso ad elementi di valutazione esterna rispetto all’organizzazione giudiziaria.

Ad esempio, quanto alla laboriosità, il rispetto di tempi di trattazione dei procedimenti e dei processi, accertato, viene accertato, non solo attraverso i rapporti dei dirigenti degli uffici, ma anche mediante “le segnalazioni eventualmente pervenute dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente per territorio, le informazioni esistenti presso la Prima Commissione e presso la Segreteria della Sezione Disciplinare del Consiglio superiore, quelle inserite nel fascicolo personale del magistrato, nonché mediante la verifica della insussistenza di eventuali rilievi di natura contabile o di giudizi di responsabilità civile” (Cap. V Circolare).

Più nello specifico, sono individuabili differenti fattispecie di integrazione istruttoria, che si distinguono per presupposti, contenuti e procedimento.

La funzione istruttoria del Consiglio giudiziario, che si accompagna a quella consultiva per il CSM, titolare del potere decisorio, implica che il flusso informativo non sia esclusivamente dall’organo di autogoverno locale a quello centrale, ma che nell’istruttoria cd. eventuale esso possa anche essere di segno opposto, dal momento che il primo “Alla scadenza del periodo di valutazione” (e, quindi, NB non in ogni momento) il Consiglio acquisisce e valuta le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare (art. 11, comma 4, lett. a).

Può comprendersi come sia necessario trovare un punto di equilibrio tra lo spazio che il Consiglio è tenuto a riconoscere all’organo locale di espletamento dell’istruttoria e la necessità di rispettare il segreto istruttorio e la riservatezza del magistrato che, naturalmente, subisce una forte limitazione con la conoscenza acquisita da tutti i componenti dell’organo locale.

6.2.2. Iniziativa autonoma dei singoli consiglieri

La prima ipotesi è disciplinata dalla lettera a) del comma 4 dell’art. 11 del d.lgs. 160/2006, laddove si prevede l’autonoma possibilità per ciascun membro del consiglio giudiziario di accedere agli atti che si trovino nella fase pubblica del processo. Ciò comporta che deve essere garantito l’accesso anche agli atti dell’eventuale processo penale cui sia sottoposto il magistrato in valutazione. Tali informazioni sono infatti nella disponibilità del CSM, cui l’Autorità procedente è tenuta a riferire, nel caso in cui penda a carico di un magistrato un procedimento penale.

L’unico dato chiaro è quello del potere di ciascun componente del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti del processo che si trova in fase pubblica (deve desumersi, del processo riguardante il magistrato, oltre che, naturalmente dei processi trattati DAL magistrato), per poterne valutare l’utilizzazione.[3] Norme non chiarissime perché, ovviamente, è necessaria una delibazione di non manifesta irrilevanza che eviti una possibile strumentalizzazione di tale potere.

Si è già affermato che l’esercizio di questa facoltà riconosciuta al singolo componente del CG non implica l’automatica utilizzabilità dell’atto processuale ai fini del giudizio di professionalità, essendo necessario uno specifico intervento deliberativo del Collegio in ordine all’utilizzabilità di tali elementi di conoscenza. Inoltre, si è evidenziato che l’attività istruttoria disposta dal Consiglio giudiziario non può in ogni caso comportare alcuna sovrapposizione con l’accertamento – eventualmente in atto – del giudice penale o disciplinare sulla condotta oggetto di verifica da parte del Consiglio medesimo[4].

6.2.3. Assunzione d’ufficio da parte del Consiglio giudiziario di informazioni

La seconda ipotesi è quella di un autonomo potere istruttorio del CG.

Indipendentemente dalla segnalazione dei dirigenti o di quelle allegate la loro rapporto informativo, laddove lo ritenga necessario, il Consiglio giudiziario può assumere analoghe informazioni su fatti specifici, segnalati dai suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell’ordine degli avvocati, incidenti sulla professionalità del magistrato[5].

Il capo XV della Circolare prevede l’instaurazione di un sub procedimento in quanto garantisce, da un lato, il diritto all’informazione, all’accesso e alla copia degli atti del magistrato in valutazione (“All’esito dell’istruttoria, il Consiglio giudiziario ne dà tempestiva comunicazione all’interessato. L’interessato ha diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti a disposizione del Consiglio giudiziario”).

6.2.4. Facoltà di audizione del magistrato

La terza forma di integrazione istruttoria prevista, in termini generali, dal Capo XV della Circolare riguarda la facoltà di procedere all’audizione del magistrato, qualora ritenuto necessario. Il magistrato ha diritto in tal caso di presentare atti o memorie scritte fino a sette giorni prima dell’audizione e di farsi assistere da altro magistrato durante l’audizione. Inoltre se è lo stesso magistrato a richiederlo, l’audizione deve essere obbligatoriamente disposta.

Emerge dunque con chiarezza come il Consiglio Giudiziario sia titolare di poteri istruttori che, pur con le connotazioni enunciate, sono sostanzialmente liberi: in particolare proprio l’ampia previsione della facoltà di assunzione di informazioni, nei termini sopra delineati, non essendo accompagnata dalla specificazione delle modalità e degli strumenti attivabili, consente di radicare in capo all’organo decentrato il potere di decisione in ordine al mezzo istruttorio azionabile nel caso concreto.[6] A fare da necessario contrappeso a tale potere, pertanto, assicurando il rispetto delle garanzie dell’interessato vi sono le sopra indicate facoltà partecipative dell’interessato.

Quanto al rapporto tra le fonti e i parametri di giudizio occorre indicate che sussiste una relazione tra le prime e i secondi nel senso che le fonti di conoscenza sono correlate alla rilevazione dei vari indicatori dei parametri che si connota anche per un momento partecipativo del magistrato, che redigendo la c.d. autorelazione può illustrare adeguatamente tutti gli elementi rilevanti ai fini della propria valutazione.

6.3. L’autorelazione

L’autorelazione del magistrato occupa, infatti, un ruolo centrale nelle fonti di conoscenza per la valutazione di professionalità. Essa è tesa ad illustrare le caratteristiche del profilo professionale del magistrato sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, con attenzione a tutte le competenze ed esperienze professionali acquisite, anche antecedenti all’ingresso in magistratura.

Sebbene il procedimento di valutazione sia ufficioso, a partire dal 2012 (introducendo nella Circolare il capo XIII bis - delibera plenaria del 25 luglio 2012), si è espressamente indicato che costituisce onere del magistrato in valutazione quello di trasmettere la relazione al dirigente dell’ufficio, unitamente alla copia degli atti e dei provvedimenti volontariamente prodotti, nel periodo compreso tra il 45 e il 30 giorno anteriore alla scadenza del quadriennio in valutazione, così da consentire al Capo Ufficio di formulare il proprio rapporto.[7]

Mentre il rapporto del dirigente e il parere del Consiglio giudiziario vengono redatti seguendo lo schema di un modulo predefinito, come evidenziato nella Relazione esplicativa della modifica, per redigere l’autorelazione non è prevista la compilazione di un modulo predefinito, ma si è solo stabilito che essa deve tendenzialmente strutturarsi considerando l’ordine e l’articolazione dei parametri di valutazione indicati nella parte I^ della Circolare, nella prospettiva di ottenere informazioni accurate e coerenti ai canoni di valutazione vigenti ma, al tempo stesso, non “ingessate” rispetto alla ricchezza e varietà possibile delle esperienze professionali presenti in magistratura.[8]

Il contenuto può comporsi di parte descrittiva: informazioni sulla carriera, su sedi ed uffici in cui si è prestato il servizio, sulle funzioni esercitate, se specializzate, generiche, promiscue, se il magistrato si è prestato ad applicazioni e supplenze, a quali particolari settori di attività e gruppi di lavoro ha partecipato; inoltre, esperienze extraprofessionali qualificanti, esperienze universitarie, attività scientifica o di formazione.

Ad essa si può opportunamente accompagnare una parte interpretativa delle informazioni confluite nel procedimento, che rende possibile una lettura ragionata dei dati catalogati sotto i 4 parametri (capacità, laboriosità, impegno e diligenza) in relazione alla particolare situazione lavorativa del magistrato.

Ad esempio, nell’indicare lo svolgimento di funzioni in una determinata sezione civile, indicandone la specializzazione, si possono evidenziare i dati delle statistiche comparate, il rispetto degli obiettivi fissati nel programma di gestione ex art. 37 (o le ragioni per le quali ci si è discostati dagli stessi), l’introduzione o adesione a prassi virtuose, peculiari vicende giuridiche o casi che si sono affrontati, il contesto ambientale e lavorativo nel quale si è agito, gli eventuali incarichi che sono stati svolti su delega del presidente della sezione o del presidente del tribunale, etc.

Anche in relazione delle attività extragiudiziarie è opportuna, in luogo di una mera elencazione, una loro esposizione ragionata: le attività formative per la Scuola della magistratura e quelle svolte per istituzioni universitarie, scientifiche, la loro aggregazioni per materie o settori (es. internazionale, linguistico, specializzazione scientifica, etc.

6.4. Il rapporto del dirigente.

Appare scontato che il rapporto del dirigente occupi ordinariamente una posizione centrale tra le fonti di conoscenza.[9]

S'è sottolineato che tale oggettiva valenza privilegiata determina il rischio di <<spinte gerarchizzanti, ma anche di impercettibili impulsi alla reviviscenza di moduli argomentativi ispirati alla soggettività e al conformismo, esattamente come nel passato. Rischio che, vale la pena ripetere, si annida già in un sistema che non ha potuto fare a meno di continuare a fondarsi su meccanismi di sintesi valutativa ove di misurabile c’è ben poco. >>[10]

Un principio di buona amministrazione, trasparenza e non discriminazione ha indotto a tipizzare il contenuto del rapporto che i dirigenti degli uffici devono trasmettere ai Consigli giudiziari entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quadriennio in valutazione (o, comunque, dopo un anno a far data da un giudizio non positivo o decorsi due anni dal giudizio negativo, un rapporto sulla professionalità del magistrato) da redigersi non solo “secondo i parametri della presente circolare”, ma anche in conformità al modello contenuto nella circolare, specificandosi, con enfasi, “che costituisce parte integrante della circolare stessa”.[11]

In un momento successivo si è aggiunta la previsione per la quale esso deve contenere anche “l’indicazione di situazioni rappresentate da terzi, di cui i dirigenti degli uffici abbiano tenuto conto, trasmesse ai titolari dell’azione disciplinare e sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità del magistrato, ivi compresi situazioni concrete ed oggettive di esercizio non indipendente della funzione e comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica”.

Si tratta di un aspetto ovviamente delicato, in quanto in questo modo il sistema delle fonti manifesta un’apertura verso la collettività (non essendo terzi solo il Consiglio dell’Ordine, ma anche singoli avvocati, cittadini, consulenti, pubbliche amministrazioni, etc.) e, per tale ragione espone il magistrato a possibili ritorsioni o condizionamenti nell’esercizio delle sue funzioni.

Per evitare denunce o segnalazioni strumentali, per circoscriverne la rilevanza delle stesse e, al tempo stesso, responsabilizzare i dirigenti, si precisa che: a) devono riguardare la professionalità del magistrato; solo irrilevanti, pertanto, eventuali lamentele sul contenuto di decisioni giudiziarie, ove non affette da errori macroscopici o da mancanza di diligenza nella redazione dell’atto; b) rilevano allorché indicano situazioni “concrete ed oggettive”; c) devono essere state segnalate ai titolari del’azione disciplinare (il che, ovviamente, presuppone l’obbligo della segnalazione).

6.4. L’acquisizione dei provvedimenti a campione

L’acquisizione dei provvedimenti a campione, se la valutazione che ne segue venisse effettuata con accuratezza, potrebbe costituire uno dei pilastri della valutazione di professionalità.

Mentre, infatti, nei vecchi concorsi per titoli ed esami, anteriori alla Legge Braganze, il magistrato produceva la “bella sentenza” che serviva per superare il concorso, la campionatura, invece, consente di vedere come il magistrato lavora nella quotidianità e, quindi, le modalità con le quali assicura il servizio giustizia.

L’accompagnare tale estrazione con i provvedimenti selezionati dal magistrato, invece, consente di fornire ulteriori elementi di valutazione che possono testimoniare la qualità del lavoro che non emerge dal carotaggio effettuato in modo casuale.

Il pag. 2.7 della circolare ribadisca doverosamente che «gli orientamenti politici, ideologici o religiosi del magistrato non possono costituire elementi rilevanti ai fini della valutazione di professionalità» e che «la valutazione di professionalità… non può riguardare l’attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove».

Con le modifiche introdotte dal Consiglio il 25 luglio 2012 il CSM ha disciplinato la cadenza del sorteggio (annuale, con annualità riferita al periodo in valutazione); l’individuazione, nel dirigente dell’ufficio, del soggetto titolare del compito di procedere al prelievo annuale secondo le indicazioni di circolare e del CG; la creazione di un archivio informativo ai fini della custodia dei provvedimenti e dei verbali in vista della valutazione di professionalità del magistrato; la riduzione del numero dei verbali da acquisire a campione.

Più in particolare, il CSM ha individuato, i criteri oggettivi e predeterminati di estrazione, la cadenza temporale annuale per trimestre sorteggiato; la percentuale e numero di provvedimenti e verbali da acquisire per ciascuna funzione magistratuale[12]

Tali provvedimenti non vengano ad essere sindacati sotto il profilo del merito ma, per l’insindacabilità dell’attività di interpretazione delle norme e del fatto, ci si ferma ad una disamina estrinseca dei provvedimenti. Per tale ragione, si è osservato è <<difficile ipotizzare, nella prassi applicativa, altro giudizio che quello di aderenza del provvedimento a uno standard puramente formale, ferma restando la possibilità di valutare la ricorrenza di anomalie nel rapporto tra pronunce del magistrato ed esiti dei successivi gradi>>, con la conseguenza che la <<qualità giuridica del lavoro del magistrato sembra restare sullo sfondo, quasi fosse un dato imperscrutabile, e ciò a rischio di approfondire il solco che talvolta corre tra le risultanze formali dei procedimenti di valutazione e la percezione concreta, quotidiana, ambientale, delle capacità professionali del magistrato>>.[13]

6.5. Prerequisiti, parametri e indicatori

Il giudizio di professionalità ha una articolazione complessa ed è basato su prerequisiti, sui parametri e indicatori dei parametri.

I prerequisiti sono quelle modalità di svolgimento della funzione giudiziaria che sono assolutamente indefettibili e senza le quali la valutazione non può essere positiva: indipendenza, imparzialità ed equilibrio. Al contrario, quando non emergano dati negativi, il parere è essere espresso con la formula “nulla da rilevare” (Capo II della Circolare).

Si intende per indipendenza, lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali senza condizionamenti, rapporti o vincoli che possano influenzare negativamente o limitare le modalità di esercizio della giurisdizione; per imparzialità, il corretto atteggiamento del magistrato nei confronti di tutti i soggetti processuali; per equilibrio, l’esercizio della funzione condotto con moderazione e senso della misura, libero da determinazioni di tipo ideologico, politico o religioso.

Per citare un esempio recente, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della delibera contenente un giudizio negativo in relazione alla precondizione dell'equilibrio dell'interessata fondata su una valutazione globale della condotta tenuta dal magistrato il quale, tra l’altro, ritenuta carente a causa dall'episodio occorso in udienza allorché il magistrato in valutazione, presidente del collegio penale, nel leggere il dispositivo della sentenza nel procedimento aveva specificato che l'assoluzione dell'imputato era «intervenuta "a maggioranza"» dei componenti del collegio (CDS, Sez. V, sent. del 29 luglio 2019, n. 5309).

In alcune difese innanzi al giudice amministrativo è stato posto in dubbio che il CSM potesse fondare le proprie valutazioni sui prerequisiti, in quanto non espressamente previsti dall’art. 11 del d.lgs. 160/2006. 18.

Si tratta di una tesi infondata, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha affermato che, pur non essendo gli stessi menzionati dall'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 160 del 2006: “Tra questi ultimi rientra incontestabilmente l'equilibrio, che insieme alle altre precondizioni dell'imparzialità e dell'indipendenza, parimenti individuate dal Consiglio superiore nel più volte citato capo III della parte I della circolare n. 20691 dell'8 ottobre 2007, sono consustanziali all'esercizio della funzione giurisdizionale”.[14]

I parametri, indicati dal legislatore nella capacità, laboriosità, diligenza e impegno, invece, sono valutati tenendo conto dei parametri normativi previsti dall’art. 11 de d.lgs. 160 del 2006 e dal Capo 4 della Circolare.[15]

Gli indicatori, infine sono gli elementi in base ai quali accertare che le funzioni si siano svolte in modo conforme ai parametri.

Una esame a volo d’uccello sul contenuto dei parametri fa comprendere come, ad esempio, la capacità non coincida affatto con la mera conoscenza del diritto e neppure con le modalità di redazione dei provvedimenti giudiziari: accanto a tale aspetti, ovviamente necessari dal possesso vi sono la conduzione delle udienze da parte di chi le l’idoneità a utilizzare, dirigere e controllare i collaboratori e gli ausiliari, l’attitudine a cooperare, a svolgere funzioni di direzione amministrativa, anche con riferimento ai compiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 240/2006, la capacità di sinergia ed al coordinamento con soggetti istituzionali terzi aventi, il comprovato possesso di competenze interdisciplinari, di possibile rilievo nell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Non tutti questi aspetti, per una problematicità collegata ai tempi del processo e alla parziale informatizzazione dei procedimenti giudiziari, sono di solito concretamente accertati.

Ad esempio il possesso di tecniche di argomentazione e di indagine non viene abitualmente valutato “anche in relazione all’esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento”, e ciò a prescindere dal tema delicato della riforma della sentenza quale elemento sintomatico di un errore giudiziario.

Gli altri parametri poi, sono rappresentativi di una professionalità a tutto tondo: la laboriosità si desume dal dato quantitativo, la diligenza da elementi come l’assiduità e dalla puntualità nella presenza in ufficio e dalla partecipazione alle riunioni; l’impegno dalla disponibilità alle sostituzioni di magistrati assenti, nonché dalla frequenza della partecipazione o nella disponibilità a partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura e dalla collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

Il legislatore, pertanto, non ha in mente un modello di magistrato monade, che si reca in ufficio per celebrare le udienza tabellarmente previste e depositare i provvedimenti, ma un magistrato che è presente, è disponibile per gli altri colleghi, il personale amministrativo, partecipa alla gestione complessiva dell’ufficio.

Anche la stessa tecnica di redazione dei provvedimenti giudiziari, ferma restando l’assoluta libertà di decisione e di contenuto viene improntata ad un modello di giudice contemporaneo, privo di ogni referenzialità: essa va apprezzata, tenendo conto quali indicatori della “chiarezza, completezza espositiva e capacità di sintesi nella redazione dei provvedimenti giudiziari, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto, nonché dalla loro congruità rispetto ai problemi processuali o investigativi affrontati”. In poche parole la sentenza trattato, il cui contenuto è in buona parte svincolato dalle emergenze processuali e dalle questioni che in concreto devono essere risolte non è una buona sentenza ai fini della valutazione di professionalità e non lo è neppure per il conseguimento delle funzioni di legittimità alle quali storicamente è legata.

Un capitolo molto spinoso nella storia consiliare e oggetto di lunghe dispute da parte della magistratura associata e poi quello degli standard medi di rendimento. L’art. 11, comma 2 del d.lgs. 160/2006 prevede che la laboriosità venga valutata “tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni”. L’attuale Circolare prevede che gli indici di laboriosità siano costituiti: oltre che dal numero di procedimenti e processi definiti per ciascun anno in relazione alle pendenze del ruolo, ai flussi in entrata degli affari, e alla complessità dei procedimenti assegnati e trattati, verificati sulla base delle statistiche e dei dati forniti dai capi degli uffici ed eventualmente dai magistrati in valutazione; dal rispetto degli standard medi di definizione dei procedimenti, determinati annualmente dal CSM Consiglio e comunicati, tramite una scheda individuale, ai magistrati in valutazione, ai capi degli uffici ed ai Consigli giudiziari. Tali standard sono individuati anche in base alla media statistica della produzione dei magistrati dell’ufficio di cui il magistrato sottoposto a valutazione fa parte ed assegnati a funzioni, sezioni, gruppi di lavoro omogenei a quest’ultimo. La necessità per i magistrato di adeguamento agli standard costituisce uno dei punti più dibattuti. Va ricordato, tuttavia, che sempre la Circolare prevede che vanno, comunque, valutati non in sé ma alla luce “della complessiva situazione organizzativa e strutturale degli uffici; dei flussi in entrata degli affari; della qualità degli affari trattati, determinata in ragione del numero delle parti o della complessità delle questioni giuridiche affrontate; dell’attività di collaborazione alla gestione dell’ufficio ed all’espletamento di attività istituzionali; dello svolgimento di incarichi giudiziari ed extragiudiziari di natura obbligatoria; di eventuali esoneri dal lavoro giudiziario; di eventuali assenze legittime dal lavoro diverse dal congedo ordinari” (Capo V della Circolare)

Nonostante il lungo lavoro svolto dalla Commissione incaricata anni addietro dal Consiglio, gli standard non sono operativi, sebbene essi siano stati oggetto di recente riformulazione, non ancora approvata dall’istituzione consiliare.

6.6. L’esito della valutazione e i possibili sfasamenti temporali

La valutazione va compiuta sulla scorta dei parametri su indicati si conclude con un giudizio:

a) "positivo", quando la valutazione è sufficiente in relazione a tali parametri. In tal caso, il magistrato consegue la valutazione di professionalità ed è sottoposto a successiva valutazione quadriennale;

b) "non positivo", quando emergono carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri. In tal caso il magistrato è soggetto ad ulteriore valutazione per il periodo di un anno;

c) "negativo", quando risultano gravi carenze in relazione a due o più dei parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri che hanno portato ad un precedente giudizio "non positivo". In tal caso il magistrato è soggetto ad ulteriore valutazione per un periodo di due anni. (art. 11, co. 9, D.Lgs. n. 160/2006, come modificato dall’art. 2, L. n. 111/2007).

Tale previsione deve essere integrata con quella contenuta nella Circolare n. P-20691 che specifica, sulla base degli indicatori previsti, quali siano le condizioni affinché il giudizio su ciascun parametro sia positivo, carente o gravemente carente, precisando che è “carente” qualora difetti significativamente, senza mancare del tutto, una delle condizioni previste per ciascun parametro, qualora manchi del tutto una delle condizioni o difettino significativamente almeno due delle condizioni. La Circolare, quindi, stabilisce che il giudizio di professionalità è “positivo” quando risultino positivi tutti i parametri di valutazione, mentre è “non positivo” quando uno o più parametri risultino carenti o anche uno solo dei parametri sia giudicato gravemente carente, siano comunque positivi i profili dell’indipendenza, dell’imparzialità e dell’equilibrio; infine, è “negativo” il giudizio di professionalità quando sia negativo il profilo dell’indipendenza, dell’imparzialità o dell’equilibrio, o risultino gravemente carenti due o più degli altri parametri, o ancora, dopo un giudizio di professionalità non positivo, perduri per il successivo anno la valutazione di “carente” in ordine al medesimo parametro.

Quanto agli effetti, il giudizio “non positivo” comporta che il Consiglio Superiore della Magistratura proceda ad una nuova valutazione di professionalità dopo il decorso di un anno dalla scadenza del periodo relativo alla precedente valutazione, acquisendo un nuovo parere dal Consiglio giudiziario; ulteriore effetto è quello per il quale il nuovo trattamento economico o l’aumento periodico di stipendio, ove correlati alla specifica valutazione di professionalità in esame, siano corrisposti solo a decorrere dalla scadenza dell’anno se il nuovo giudizio è positivo. Infine, nell’anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

Più penalizzanti sono, invece, le conseguenze in caso di valutazione negativa: innanzitutto, la nuova valutazione di professionalità avviene dopo un biennio; inoltre, il Consiglio Superiore della Magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale, individuati in relazione alle specifiche carenze di professionalità riscontrate, può procedere ad assegnare il magistrato, previa sua audizione, ad una diversa funzione della medesima sede o escluderlo anche dalla possibilità di accedere ad incarichi direttivi, semidirettivi od a funzioni specifiche, e non può autorizzare lo svolgimento di incarichi extragiudiziari nel biennio antecedente alla nuova valutazione.

Circa l’incidenza sul trattamento economico, la valutazione negativa comporta la perdita dell’aumento periodico di stipendio per il biennio successivo e l’acquisizione del nuovo trattamento solo in caso di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio (art. 11, comma 12).

In pratica, la valutazione non positiva o negativa determina un’alterazione definitiva della scansione temporale di tutte le valutazioni di professionalità giusta la decorrenza della valutazione dal completamento dell’ulteriore periodo di “prova” di uno o due anni[16].

Il secondo giudizio negativo comporta la dispensa dal servizio.

L’ordinamento giudiziario prevede ulteriori ipotesi di disallineamento definitivo, quanto ai tempi e alla decorrenza degli effetti, delle valutazioni del magistrato rispetto ai colleghi con il medesimo decreto ministeriale: le condanne disciplinari alla perdita di anzianità e le misure cautelari disciplinari di sospensione dalle funzioni (salvo successiva assoluzione)[17].

Sul piano della carriera le valutazioni di professionalità determinano effettivi significativi in quanto il magistrato, oltre ad non poter accedere agli uffici per i quali è richiesta la valutazione di professionalità non conseguita e ad essere destinatario di un potenziale diniego di accesso a incarichi direttivi o semidirettivi, ove consegua un secondo giudizio negativo, viene dispensato dal servizio.

Occorre delineare alcuni punti fermi nella ricostruzione del sistema delle valutazioni di professionalità.

1) Il magistrato è dispensato dal servizio solo nel caso in cui consegua un doppio giudizio negativo relativo alla medesima valutazione di professionalità, e non quando vengono espressi due giudizi negativi riguardanti valutazioni diverse nell’arco dell’intera carriera.

Va detto a riguardo, che il dato normativo primario, prevedendo all’art. 11, comma 13 che “Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso e' dispensato dal servizio” non indica, almeno non espressamente, che esso debba riferirsi al periodo immediatamente successivo ad un precedente giudizio di segno negativo.

La norma, tuttavia, non appare estremamente chiara a riguardo e risulta interpretata in senso restrittivo dalla Circolare consiliare.

La Circolare si esprime, infatti, al par. XVII in termini non del tutto identici: “6. Il Consiglio Superiore, in caso di primo giudizio negativo, procede a nuovo scrutinio trascorsi due anni dalla scadenza del quadriennio per il quale si è riportata la valutazione negativa. Fermo restando quanto previsto dall’art. 11, commi 11 e 12 del d.lgs. n.160/2006, ove lo scrutinio supplementare abbia esito positivo le successive quadriennali valutazioni di professionalità hanno consequenziale posticipata decorrenza dalla scadenza del periodo biennale di rivalutazione. 7. Qualora la seconda valutazione del Consiglio superiore abbia esito negativo, il magistrato è dispensato dal servizio”.

Il riferimento al “nuovo” o “supplementare” scrutinio e al periodo biennale consente di ritenere, piuttosto agevolmente, che per il Consiglio il magistrato vada dispensato solo ove consegua due giudizi negativi per la medesima valutazione.

Alla luce di una lettura integrata sella normativa primaria con quella secondaria emerge, pertanto, che tale grave effetto consegue esclusivamente nel caso in cui, in relazione alla medesima valutazione si determini una sequenza di giudizi negativo-negativo, negativo-non positivo-negativo o ancora, non positivo-negativo-negativo.

2) Un secondo aspetto di rilievo da tenere in considerazione per la tematica in esame è costituito dal fatto che il Capo X della Circolare prevede tre ipotesi alternative che conducono ad un giudizio negativo: a) assenza delle precondizioni (indipendenza, imparzialità e d equilibrio); b) grave carenza di due più parametri; c) dopo una valutazione non positiva, nell’anno di monitoraggio successivo, perdurante carenza specifica del medesimo parametro già oggetto della precedente rilevazione. Da ciò si desume che, nel caso di giudizio successivo ad una valutazione non positiva, solo nel caso sub c) è necessaria l’identità del parametro. Non potrebbe, peraltro, essere diversamente, posto che se una negativa può essere espressa nei casi sub a) e b) successivamente ad un giudizio positivo, certamente la medesima conclusione non può essere impedita dal fatto che il magistrato abbia già mostrato delle carenze e successivamente, recuperate le stesse, abbia manifestato altre gravi lacune, tra le quali il difetto dei cd. prerequisiti. Si osservi a riguardo che la norma primaria indica alternativamente tali ipotesi: “è "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato "non positivo".”.

Una terza premessa è costituita dalla successione temporale delle valutazioni.

Sopra chiarito come operi e quali effetti abbia il giudizio negativo, occorre evidenziare che il sistema normativo presuppone univocamente una rigida successione cronologica delle valutazioni in modo da: a) conservare l’allineamento delle valutazioni e della loro decorrenza giuridica tra i magistrati dello stesso concorso quando non vi siano criticità (tanto che la normativa secondaria indica espressamente che questo sia l’obiettivo da raggiungersi tendenzialmente a distanza di otto mesi dalla scadenza del quadriennio); b) prevedere una decorrenza differita, ma fissata con certezza nel tempo, per il magistrato nei cui confronti è espresso un giudizio non positivo o negativo; c) evitare che vi siano zone d’ombra nelle valutazioni che sottraggono a qualsiasi valutazione l’operato del magistrato.[18]

6.6.1. Un caso di valutazione negativa espressa dal Consiglio giudiziario

Il Consiglio giudiziario ha espresso parere negativo sul riconoscimento della quarta valutazione di professionalità nei confronti del dott. X magistrato ordinario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica, imperniato su una aggressione nei confronti degli agenti di polizia municipale che lo avevano colto di notte in stato di ebbrezza alla guida della sua autovettura e per la quale era stato rinviato a giudizio davanti al Tribunale per i reati di cui agli artt. 186, comma 1, lett. c), del codice della strada (guida in stato di ebbrezza), 337, 582, 585, 576, in relazione all'art. 61, n. 2), del Codice penale (resistenza a pubblico ufficiale e lesioni lievi aggravate), e che (all'epoca del parere) il dibattimento era tuttora pendente.

Il CG ha esaminato il merito delle imputazioni, rilevando che il magistrato sorpreso nottetempo alla guida di una vettura in stato di ebbrezza “avrebbe reagito con violenza e minaccia, accompagnate, peraltro, da una impropria rivendicazione dell'autorevolezza derivante dal proprio ruolo di magistrato (...) procurando, altresì, ad uno degli operanti (che, secondo quanto contestato, sarebbe stato afferrato per il collo e strattonato) lesioni lievi”. Nel prosieguo il Consiglio giudiziario riferisce: di una "controdenuncia" del dott. X nei confronti degli agenti municipali per reati di falso in atto pubblico, calunnia, abuso d'ufficio, arresto illegale e lesioni personali, tuttavia, archiviata dal competente G.I.P. presso il Tribunale; e di un ulteriore procedimento con il magistrato nella veste di indagato, per i reati di ingiuria aggravata continuata ai danni dei medesimi agenti di polizia per i fatti commessi la stessa notte, scaturito da una successiva querela sporta da questi ultimi, e definito con sentenza di non doversi procedere per remissione di querela dal Giudice di pace.

Sulla base di questi elementi, il Consiglio giudiziario ha ritenuto che entrambe le notizie di reato a carico del dott. X fossero "quanto meno non manifestamente infondate", in seguito al superamento del vaglio dell'udienza preliminare e l'approdo alla successiva fase dibattimentale. Per quanto riguarda la seconda, essa è stata definita non già con un "proscioglimento nel merito", ma di improcedibilità.

Secondo il Consiglio giudiziario tali notizie di reato sono "sintomatiche, ove dimostrate, di una palese e gravissima carenza di equilibrio (trattandosi di comportamenti che, sebbene posti al di fuori dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, denoterebbero una arrogante percezione della propria funzione ed una totale assenza di rispetto verso l'operato delle forze dell'ordine, per giunta da parte di un magistrato del pubblico ministero, che con le stessa interagisce quotidianamente) ".

A conclusione di questa disamina, nella parte finale del parere l'organo preposto alla valutazione si esprime in questi termini: "la gravità dei fatti per i quali pende procedimento penale (...) non consente, allo stato, di formulare un parere positivo in ordine al parametro dell'equilibrio". Infine, stante la carenza nei parametri della capacità e impegno, il giudizio globale sulla professionalità del magistrato è negativo.

Dal punto di vista procedimentale e delle fonti, la peculiarità del caso consisteva anche nell’assenza di rilievi da parte del procuratore capo.

Nel ritenere non decisivo tale elemento il Consiglio di Stato, nel ritenere legittimo, riformando la sentenza di primo grado l’operato del consiglio giudiziario (Cons. Stato Sez. V, Sent., 26 ottobre 2016, n. 4471), evidenzia che, sebbene l’art. 11, D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 si limiti a richiedere che nelle valutazioni periodiche di professionalità siano acquisiti "il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi e di pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, che incidono sulla professionalità del magistrato (comma 4, lett. f). Aggiunge, tuttavia, che, dal punto di vista istruttorio, come si è visto il comma 5 dell’art. 11 prevede l’autonomo potere del Consiglio giudiziario di assumere informazioni “su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati”.

Se ne ricava che l’organo preposto alla valutazione “è tenuto ad esaminare ed eventualmente acquisire ogni elemento istruttorio che possa avere rilievo ai fini del giudizio”. Nel caso di specie il Consiglio giudiziario, dopo avere preso atto che la relazione inviatagli dal capo dell'ufficio non conteneva alcun rilievo e, in particolare, elementi che potessero essere utilizzati ai fini del giudizio sul parametro dell'equilibrio, ha proceduto ad una valutazione negativa sulla base dell'ulteriore "documentazione acquisita in sede istruttoria", relativa ai fatti oggetto di procedimento penale a carico dell'odierno appellato. Peraltro, l’acquisizione ulteriori informazioni dalla persona del Procuratore capo, che era stata ritenuta decisiva del TAR, costituisce – secondo il Consiglio di Stato - una mera facoltà ulteriore di cui il Consiglio giudiziario può discrezionalmente decidere di avvalersi.[19]

6.7. Il rapporto tra valutazione di professionalità e giudizio disciplinare

Un aspetto importante del procedimento è quello del cd. principio di autonomia tra valutazioni di professionalità e giudizio disciplinare. Il par. XII della Circolare disciplina la sospensione del procedimento in caso di pendenza disciplinare attribuendo la competenza alla Commissione con provvedimento motivato e distinguendo le ipotesi di sospensione obbligatoria (nel caso di sospensione della funzioni e dallo stipendio in via obbligatoria dalle funzioni e dallo stipendio ai sensi dell’art. 21, D.L.vo n.109/2006, in quanto a) sottoposto a misura cautelare personale nell’ambito di un procedimento penale; b) sospeso in via facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio ai sensi dell’art. 22, D.L.vo n. 109/2006; c) sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo; d) sospeso in via facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio ai sensi dell’art. 22 D.L.vo n. 109/2006, in quanto sottoposto a procedimento disciplinare e quella di sospensione facoltativa (quando difetti la sospensione disciplinare in tutti gli altri casi di pendenza di procedimento penale e/o disciplinare, anche anteriormente all’esercizio dell’azione penale e/o disciplinare, nonché nelle ipotesi di formale apertura del procedimento di trasferimento d’ufficio ai sensi dell’art. 2 R.D.Lgs. n. 511/1946), a condizione che “l’accertamento dei fatti oggetto del procedimento penale e/o disciplinare incida sulla definizione della procedura di valutazione della professionalità”.

Molto delicata è l’interpretazione dell’ultimo comma in base al quale “3. I fatti accertati in sede disciplinare sono oggetto di autonoma valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura ai fini della valutazione di professionalità, indipendentemente dall’esito, di condanna o di assoluzione, del procedimento disciplinare”.

Ma cosa si intende con tale nozione di autonomia?

Essa non si traduce in irrilevanza del disciplinare.

Una tesi sostenuta in ambito consiliare afferma che far seguire alla condanna disciplinare la valutazione di professionalità negativa significhi penalizzare due volte per il medesimo fatto il magistrato e si traduce, pertanto, in un sorta di bis in idem. Si tratta, tuttavia di una idea fuorviante. A prescindere dal fatto che portando alle sue estreme conseguenze tale tesi poterebbe a risultati del tutto irrazionali, perché nella Circolare sarebbe prevista la sospensione del procedimento solo affinché il magistrato condannato disciplinarmente possa eccepire il bis in idem quanto alla valutazione di professionalità (perché in altra sede sanzionato), deve replicarsi che, più semplicemente con tale principio si intende solo evidenziare l’autonomia di giudizio della Quarta Commissione e della Sezione Disciplinare del CSM.

Una autonomia che non riguarda tanto il tipo di giudizio espresso (perché la Commissione è vincolata alla condanna o all’assoluzione del magistrato dall’addebito disciplinare, senza poter ribaltare il giudizio del giudice disciplinare), ma l’oggetto del giudizio stesso. Il CSM, come organo amministrativo, valuta la professionalità complessivamente espressa nel quadriennio, formulando un giudizio che può essere positivo o negativo indipendentemente dall’esito del disciplinare: il magistrato condannato disciplinarmente potrà ricevere una valutazione positiva e quello assolto, invece, una negativa. Tuttavia, la Commissione deve tenere in considerazione anche i fatti oggetto del disciplinare, con il vincolo del solo accertamento di fatto compiuto dal giudice disciplinare e, deve ritenersi, anche della sua qualificazione giuridica. Ciò non esclude, tuttavia, che anche il singolo comportamento possa essere determinate ai fini del giudizio negativo di professionalità.[20]

Allo stato la questione sembra risolta dalla giurisprudenza amministrativa la quale ha recentemente affermato (Cons. Stato, Sez. IV 26 febbraio 2019, n. 1339) testualmente che: “Il fatto, sebbene successivamente accertato nella sua rilevanza disciplinare, non perde la sua autonomia quale condotta materiale, come confermato dalla circostanza che - mentre in sede disciplinare la sanzione è stata applicata in conseguenza della accertata lesione del prestigio della magistratura - nella diversa sede del giudizio sulla progressione di carriera quella medesima condotta è stata autonomamente apprezzata - nella piena completezza informativa assicurata dal vaglio disciplinare - come sintomatica di una grave mancanza di equilibrio. Sussiste cioè una ipotesi di pluriqualificazione giuridica della fattispecie, a fini disciplinari ed a fini di progressione di carriera, fermo restando che, come correttamente osservato dal T.a.r., l'esistenza di precedenti disciplinari e penali rileva comunque, in sé, ai fini della progressione di carriera, in quanto concorre alla valutazione complessiva della personalità professionale del magistrato. Pertanto deve escludersi che vi sia stata una duplicazione degli effetti sanzionatori, atteso che la sanzione disciplinare ha sì concorso alla valutazione globale della competenze tecniche del magistrato e della sua personalità professionale, ma la condotta materiale sanzionata è stata autonomamente valutata rispetto ai parametri professionali, quale circostanza idonea a rivelare una grave mancanza di equilibrio”.

Per esemplificare in caso di assoluzione disciplinare perché il fatto non sussiste, la IV^ Commissione dovrà escludere la rilevanza di tali fatti. In caso di esclusione dell’elemento soggettivo da parte del giudice disciplinare, invece, essa potrà tenere conto della condotta materiale; in caso di proscioglimento per tenuità del fatto, (es. ritardi nel deposito dei provvedimenti), potrà comunque valutare tale condotta unitamente alla diligenza complessiva del magistrato (considerando, ad esempio, la puntualità o i ritardi nel deposito nei periodi diversi da quelli oggetto di addebito disciplinare).

Si tratta di questioni che possono essere in concreto particolarmente intricate, come accade quando l’addebito disciplinare, necessariamente legato a condotte ben circoscritte, si unisce ad un quadro di comportamenti più ampio, non addebitabile disciplinarmente, ma rilevante per la valutazione di professionalità e/o per l’incompatibilità ambientale del magistrato.

6.7.1. Sospensione dal servizio

Come in precedenza accennato, la Circolare consiliare, a seguito delle modifiche disposte nel 2017 chiarisce che i periodi di valutazione debbano essere necessariamente più ampi rispetto a quello ordinariamente quadriennali qualora il magistrato, per una pluralità di cause, non presti servizio. La Relazione illustrativa chiarisce tale aspetto: “Nei casi in cui il magistrato non abbia svolto attività lavorativa, appunto per condanna disciplinare alla sospensione dalle funzioni ovvero per congedo straordinario nei casi dettagliatamente indicati dal capo XIII qui novellato, è logico e coerente che quei periodi non possano essere conteggiati ai fini della valutazione di professionalità ché altrimenti si ridurrebbe irragionevolmente il periodo di valutazione ovvero non si terrebbe conto della necessaria posticipazione della carriera, determinata tanto dalle condanne disciplinari alla perdita di anzianità quanto dai casi di aspettativa o congedo straordinario che determinano una perdita di anzianità.”[21]

La dilazione della valutazione risulta coerente con il non esercizio delle funzioni e, pertanto, con la mancanza di un oggetto effettivo della valutazione.

6.8. I problemi del ritardo nella conclusione del procedimento di valutazione di professionalità

Aspetto diverso dalla divergenza temporale delle valutazioni del magistrato che non consegue valutazioni tutte positive rispetto ai colleghi di concorso è quello del ritardo in cui intervene il giudizio di professionalità rispetto alla scadenza del periodo di valutazione.

Il meccanismo nel quale si articolano le valutazioni di professionalità e il procedere asincrono del termine finale del periodo di valutazione (ancorato al solo dato temporale) e del giudizio successivo (che dipende dai tempi di definizione del procedimento), per quanto talora inevitabili, possono determinare, qualora la prima delle due valutazioni in sequenza sia negativa o non positiva, delle conseguenze certamente non auspicabili.[22]

Si tratta di un problema che si accentua quando il procedimento di valutazione è sospeso per la pendenza di un procedimento disciplinare che peraltro, a sua volta, può essere sospeso in attesa della definizione del processo penale.

L’esemplificazione consente di comprendere bene il problema.

Può ipotizzarsi che il magistrato debba ricevere la seconda valutazione di professionalità a seguito del completamento del periodo 01.1.2011-31.1.2014 e che per le criticità riscontrate e per la sospensione del procedimento per la pendenza di disciplinare, solo nel 2017 venga espresso un giudizio negativo su tale periodo.

A questo punto, il giudizio negativo modifica la sequenza temporale e il magistrato deve essere oggetto di valutazione non per il periodo 1.1.2015-31.12.2016 (previsto a seguito di giudizio positivo), ma per il periodo 01.01.2015-31.12.2016. Il magistrato svolge le funzioni in tale biennio senza sapere che per il quadriennio antecedente verrà poi formulato un giudizio negativo. Al momento della valutazione del biennio 2015-2016 nel 2018 l’interessato riceve il preavviso di giudizio negativo e ha un pieno diritto di difesa quanto alla fondatezza del giudizio, ma non può ovviare alle gravi carenze segnalate nella valutazione del periodo 2011-2015 e 2015-2016.

Si tratta di una evenienza difficilmente evitabile in quanto la giurisprudenza afferma al contempo che:

- deve tenersi conto dei fatti oggetto del giudizio disciplinare[23], e che, pertanto, non può che attendersi l’esito del relativo giudizio ove non sia possibile in sede di quarta commissione una compiuta e celere istruttoria a riguardo, ferma l’autonomia dei due procedimenti;

- il principio di pertinenza della condotta rilevante al periodo di valutazione ha carattere inderogabile, non potendo essere traslato il relativo giudizio ad un periodo successivo a quello in cui è stata posta in essere[24]. Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato i fatti oggetto di rilievo disciplinare devono riferirsi al periodo oggetto di valutazione, per cui la sentenza disciplinare intervenuta successivamente per fatti anteriori non può essere utilizzata per negare la valutazione positiva di professionalità del quadriennio successivo (cfr. es. Cons. Stato, Sez. V, n. 3442/2017)[25].

In senso contrario altra pronuncia, tuttavia, si afferma, invece, che <<quando un episodio non è stato valutato dal C.S.M. in sede di progressione di carriera, perché ancora oggetto di esame in sede disciplinare, il medesimo episodio - una volta accertato nella sede disciplinare - ben può essere preso in considerazione in occasione della successiva valutazione dell'interessato>>.[26]

Assecondare le conflittuali esigenze di accertamento (e relativi tempi) e di pertinenza dei fatti al periodo in valutazione comporta che, quando la loro natura non può essere agevolmente accertata nel procedimento amministrativo della IV Commissione, occorre opportunamente attendere il giudizio disciplinare (o anche del procedimento di trasferimento ex art. 2 l. guarentigie) prima di procedere alla valutazione del magistrato, con ciò potendo verificarsi il superamento dei periodi di osservazioni abbreviati previsti in caso di giudizio non positivo o negativo.

Per comprendere se tale evenienza sia stata presa in considerazione dal legislatore e quali siano i rimedi occorre, quindi, di ricostruire le modalità attraverso le quali il legislatore primario ha inteso regolare il procedimento di valutazione di professionalità successivo ad una valutazione negativa o non positiva e, nello specifico, analizzare se esso presupponga giuridicamente che il magistrato sia consapevole dell’esito sfavorevole del pregresso giudizio.

Non si tratta di un problema di contraddittorio endoprocedimentale e della possibilità di contrastare il giudizio di segno negativo del consiglio giudiziario o, in ipotesi, anche della IV^ commissione, perché la circolare consiliare assicura ampiamente il diritto di difesa del magistrato all’interno del procedimento valutativo (al quale, per l’ipotesi dell’adozione di un giudizio negativo, è dedicato l’intero par. XVIII della Circolare).

Si tratta, invece, di comprendere la natura e le finalità del giudizio di segno negativo per accertare se esso rappresenti una semplice ricostruzione de praeterito della professionalità espressa nel quadriennio oppure abbia anche altre finalità di indirizzo o “tutorie” nei confronti del magistrato.

L’art. 11, comma 1 si esprime nei seguenti termini “1. Se il giudizio è "negativo", il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari”.

La Circolare in proposito, riprendendo il testo dell’art. 10 d.lgs. 160/2006, comma 11, recita, al par. XVII.5: “5. Laddove il Consiglio superiore abbia espresso giudizio negativo la delibera deve indicare espressamente i parametri deficitari e, per l’effetto, specificare: - se il magistrato debba eventualmente partecipare a corsi di riqualificazione professionale, indicandone la natura ed il numero; - se il magistrato sia inidoneo all’esercizio di particolari funzioni e se, in tal caso, si imponga un’assegnazione ad altra funzione fino alla successiva valutazione; - se si imponga l’esclusione dall’accesso ad incarichi direttivi, semidirettivi o a funzioni specifiche, indicandone la natura. In tali casi copia della delibera va trasmessa alla Scuola superiore della magistratura, salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria, o alle articolazioni consiliari competenti per l’ulteriore corso”.

Ancora il successivo comma 6 dispone che “Il Consiglio Superiore, in caso di primo giudizio negativo, procede a nuovo scrutinio trascorsi due anni dalla scadenza del quadriennio per il quale si è riportata la valutazione negativa”.

Il dato testuale della normativa primaria evidenzia una netta divergenza quanto al tipo di provvedimento che il Consiglio è tenuto ad adottare in caso di giudizio non positivo, rispetto a quello in cui il giudizio è negativo: nel primo caso, infatti, il Consiglio non può adottare alcuna misura tesa ad ovviare le ricadute delle carenze riscontrate nella professionalità del magistrato. Nel secondo caso, invece, può adottare le misure in precedenza esposte.

Ma che natura e funzione hanno tali prescrizioni e a chi sono indirizzate?

Innanzitutto, si tratta di previsioni di carattere facoltativo e, come tali, rimesse alla discrezionalità consiliare.

In secondo luogo, esse sono dirette, in sostanza, al dirigente perché provveda ad adottare le misure organizzative indicate dal Consiglio, e non al magistrato. Esse, infatti, appaiono in prima battuta e direttamente volte a ridimensionare gli effetti negativo dell’esercizio carente delle funzioni giurisdizionali e non assumono carattere prescrittivo nei confronti del magistrato, disponendosi alternativamente l’assegnazione ad altre funzioni (in deroga al divieto di inamovibilità) o l’esclusione da incarichi o specifiche funzioni.

Solo l’obbligo di frequentazione di corsi di riqualificazione vede come destinatario il magistrato, ma esso ha carattere, come può apprezzarsi del tutto generico ed attiene a criticità organizzative o gravi lacune di competenza.

Di certo, tuttavia, la norma primaria non prevede in alcun modo che al magistrato vengano fornite prescrizioni su modalità di esercizio della funzione o obiettivi da raggiungere.

Ne consegue che il giudizio da esprimersi dopo la valutazione negativa resta del tutto identico a quello del magistrato che viene valutato all’esito del quadriennio.

Ciò comporta che il magistrato non è – almeno non in termini giuridici - orientato, né potrebbe esserlo a garanzia della sua indipendenza, nel rispetto al quomodo dell’esercizio delle funzioni né tanto meno, ove si registrino ritardi rilevanti o carenze organizzative il Consiglio può prescrivere in che modo egli debba ovviarvi. Trattasi, quindi, nei limiti nei quali non si invada la sfera di autonomia del magistrato, di rimedi rimessi nella loro attuazione al capo dell’ufficio che deve approntare i rimedi organizzativi necessari a ovviare alle disfunzioni cagionate a seguito delle carenze professionali palesatesi.

Inoltre, occorre constatare che l’art. 11, comma 2 prevede che per tutte le valutazioni valgano i medesimi parametri, indipendentemente dal momento dalla fase della progressione in carriera – cioè non prevede criteri di maggior rigore per le valutazioni più avanzate e dalla natura dei giudizi precedentemente espressi, con l’eccezione del giudizio non positivo a cui segue – nell’anno successivo - il perdurare della medesima carenza dimostrata in tale occasione (il giudizio, si ripete è “negativo" anche quando “la valutazione evidenzia (…) il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato "non positivo".

Il legislatore primario, pertanto, così come quello secondario, non presuppone né espressamente, né implicitamente che il magistrato in valutazione abbia conoscenza tempestiva del giudizio negativo ricevuto in precedenza.

In altre parole, la valutazione non cambia né quanto all’oggetto né al metodo o al rigore del giudizio; ciò che muta è solo l’orizzonte temporale. La limitazione del tempo di valutazione nel caso in cui non sia conseguita la valutazione positiva è perfettamente coerente con le carenze riscontrate e con la necessità di un monitoraggio più serrato del magistrato che non è potuto progredire, dimostrando un esercizio della giurisdizione idoneo a compromettere anche severamente i diritti dei cittadini. E’ perfettamente logico, pertanto, che non si attenda un ulteriore quadriennio prima che sia nuovamente espresso un giudizio sull’operato del magistrato.

Partendo dal presupposto in precedenza indicato che il doppio giudizio negativo debba afferire alla medesima valutazione, il secondo periodo di osservazione rappresenta, in sostanza, una misura garantistica per la quale il magistrato, invece, di essere dispensato dal servizio al termine del quadriennio per una valutazione non positiva o negativa, beneficia di un periodo supplementare di osservazione che, dovendosi contemperare il suo diritto alla conservazione del posto di lavoro con un minimo di rendimento qualitativo e quantitativo, oltre che con un esercizio indipendente e equilibrato della giurisdizione, deve essere necessariamente più breve. Solo al perdurare di plurime gravi carenze viene esonerato.

La normazione secondaria non si occupa dell’aspetto della conoscenza, limitandosi a richiamare le già citate disposizione dell’art. 11 del d.lgs. n. 160 del 2006.

La consapevolezza dell’aver già ricevuto una valutazione negativa e del mutamento del regime giuridico del periodo (quanto alla durata e al possibile esito) di osservazione successivo, pertanto, assume rilievo solo come monito, come stimolo psicologico correggere il proprio operato – del quale, naturalmente, il magistrato è tenuto ad avere giuridica contezza - sì da evitare la grave conseguenza della cessazione dal servizio.[27]

Tanto richiamato, alla luce di quanto in precedenza esposto, appare comprensibile che permangano esigenze opposte, difficili da coniugare: se da un lato il rallentamento del procedimento di valutazione è fisiologico allorché emergano severe criticità, soprattutto quando esse siano oggetto di contestuale valutazione in sede disciplinare, dall’altro lato, indubbiamente il potere-dovere del Consiglio di intervenire sulle funzioni espletate dal magistrato (si è detto non quanto alle modalità di esercizio della funzione giurisdizionale) è frustrato dall’espressione di un giudizio negativo sul quadriennio quando è già decorso anche l’ulteriore biennio di valutazione e, al contempo, il magistrato non avrà la possibilità di ovviare alle criticità riscontrate con la valutazione negativa.

Ulteriore restrizione allo spazio di intervento consiliare è dato dalla necessità, già indicata, di non stravolgere la sequenza temporale e l’oggetto delle valutazioni di professionalità prescritte dal legislatore. La traslazione del periodo biennale di valutazione ad un momento successivo a alla comunicazione del giudizio negativo comporta anche la possibilità di effetti giuridici in malam partem ove il magistrato non abbia manifestato gravi carenze nel biennio previsto ope legis di monitoraggio biennale. In tal caso egli, tornando all’esempio, incrementando notevolmente la produttività quanto al parametro della laboriosità negli anni (2015-2016) successivi al 2011-2014, ha acquisito l’aspettativa giuridicamente tutelata di ottenere una valutazione positiva. Per contro, ove la grave carenza di produttività si sia ripetuta nel periodo “traslato”, da considerarsi dopo la comunicazione del giudizio negativo egli, invece, di conseguire la valutazione di professionalità maturata con un biennio positivo dopo quello negativo, dovrebbe essere valutato negativamente per il periodo 2017-2018 e dovrebbe essere dispensato dal servizio.

Nel caso, invece, di giudizio positivo sul 2017-2018, resterebbe non valutato il periodo pregresso, nonostante, per evitare effetti in malam partem, la valutazione positiva dovrebbe essere riconosciuta con effetto dal 2016, e non dal 2018.

Concludendo sul punto, la necessità di tener conto di elementi non ancora definiti quanto alla valutazione di professionalità, combinata a quella di delimitare rigorosamente il periodo in valutazione senza traslazione determina una oggettiva impossibilità di addivenire nei casi critici ad una delibera di valutazione non positiva o negativa immediatamente a ridosso della scadenza del quadriennio.

7. Le modalità espressive del giudizio sulla professionalità del magistrato

Il dibattito sulle modalità attraverso le quali esprimere le valutazioni di professionalità non si è mai sopito.

Alcuni ritengono che i pareri di valutazione periodica di professionalità debbano essere ridotti al minimo, servendo esclusivamente a verificare se quel magistrato può proseguire il proprio lavoro. Ne costituisce un logico corollario che i pareri dovrebbero essere analitici solo se sussistono criticità.

Altri, invece, sostengono che i pareri debbano essere analitici ed esprimere tutte le qualità del magistrato, con particolare riguardo a quelle rilevanti per la valutazione degli incarichi. Non solo per quelli semidirettivi o direttivi, ma anche per quelli più legati alla professionalità giudiziaria (si pensi alla nomina a magistrato di Cassazione) o a specifiche funzioni extragiudiziarie, quali quelle formative, informatiche e ordinamentali.

In un articolo dal titolo indovinato “Basta aggettivi!”,[28] si afferma che essi non costituiscono non più semplicemente un onorifico riconoscimento di professionalità appiattito verso l’alto e valido per tutti, ma “l’ambito di verifica delle prospettive di carriera dei magistrati, atteso che l’utilizzo di un “eccellente” assume un rilievo straordinario nelle successive valutazioni comparative del Csm”.

Si è sottolineato, ancora, che nei consigli giudiziari “si discute spesso su adeguato, buono, ottimo, eccellente, come se il parere dovesse creare una graduatoria da giocarsi nella carriera futura” e che si tratterebbe di un atteggiamento errato in quanto la Circolare afferma in modo inequivoco che “il dispositivo del parere contiene il giudizio finale, positivo, non positivo o negativo, senza aggettivazioni relative a tali giudizi”.

Naturalmente la Circolare che, in effetti, vieta gli aggettivi nella sola parte dispositiva, rileva fino ad un certo punto, potendo essere cambiata con una nuova delibera consiliare. Quella espressa con tale tesi, non è tanto una interpretazione del reale, quanto una proposta, perché gli aggettivi, salvo quelli negativi non hanno rilevanza per la valutazione di professionalità, ma contano, eccome, per il conferimento di incarichi direttivi e di altra natura, sia pure come caratterizzazione di esperienze ed attività svolte o sulla qualità di redazione dei provvedimenti giudiziari.

Il problema non è tanto quello di aggettivare o meno, ma quello delle fonti a cui attingere, non per la valutazione di professionalità, ma per il successivo conferimento delle funzioni: se gli aggettivi sono voti impliciti e scarsamente sindacabili, come sostituirli nelle procedure comparative e in quelle fondate su punteggi (per attitudine, merito e anzianità) . Non è questa la sede per affrontare funditus tale tematica, ma rappresenta un fatto che l’attuale Testo unico sulla dirigenza giudiziaria contiene numerosi elementi di valutazione (indicatori) dell’attitudine ad un determinato incarico direttivo e che, naturalmente, rileva non solo cosa si sia fatto, ma anche il come si è svolto un determinato lavoro (e quindi, i problematici aggettivi), tanto che occorre sempre indicare i risultati conseguiti. Il TU, quindi, non richiede comparazioni fatte in base aggettivi, ma neppure li espunge e, anzi a fronte di esperienze analoghe, delinea un giudizio comparativo nel quale la valutazione dei dirigenti sull’operato dei magistrati può sostituire l’ago della bilancia.

Inoltre, per il conferimento delle funzioni di legittimità, oltre a doversi tenere conto della capacità scientifica e di analisi delle norme, deve essere scandagliato l’intero profilo professionale del magistrato in conformità ai criteri propri delle valutazioni di professionalità (art. 12 d.lgs. 160 del 2006) che, pertanto, restano l’ossatura sulla quale valutare anche l’attitudine a determinati incarichi. E’ evidente che se si tratta di giudizi standardizzati nei casi, la stragrande maggioranza privi di criticità, essi non presentano alcuna utilità.

Infine, la necessità di una coerenza tra provvedimenti amministrativi, altrimenti censurabili dal giudice amministrativo, induce a non poter riformulare volta per volta il giudizio sul magistrato che aspira ad un determinato incarico disattendendo quanto precedentemente espresso, se non sulla scorta di nuovi elementi fattuali (solitamente di natura disciplinare o che attengono ai prerequisiti o a incompatibilità) non frequentemente riscontrabili.

8. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni di professionalità

Costituisce jus receptum nella giurisprudenza del Consiglio di Stato e del T.A.R. del Lazio (T.A.R. Lazio 29 marzo 2010, n. 4924; 4 maggio 2007, n. 3926; 18 luglio 2003, n. 6358; 15 ottobre 1999, n. 2288), per ciò che concerne la delimitazione espansiva dell’esercizio del sindacato giurisdizionale sugli atti consiliari, che l’ambito dell’indagine giurisdizionale si limiti all’estrinseca legittimità del provvedimento adottato, con particolare riguardo alla fedele ricostruzione dei fatti, alla congruenza dei presupposti e logicità della motivazione, nonché all’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni. Ciò al fine di accertare se il potere discrezionale del C.S.M. si sia svolto nel rispetto dei criteri generali previsti dalla legge ed in conformità ai canoni di ragionevolezza che connotano qualsivoglia potere amministrativo. È, quindi, ex converso precluso al Giudice amministrativo di sovrapporre una sua valutazione a quella effettuata dall’Organo cui tale potere spetta in via esclusiva (T.A.R. Lazio, 29 marzo 2010, n. 4924).

9. Conclusioni

Emergono dall’analisi compiuta numerose criticità del sistema delle valutazioni di professionalità.

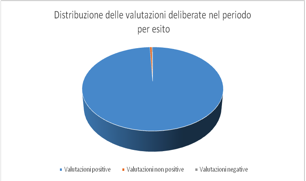

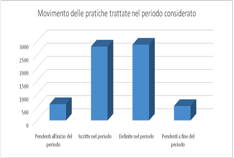

I. Dal punto di vista generale, nonostante le articolazioni della disciplina e gli approfondimenti consiliare e associativi sul tema, potrebbe dirsi riguardo alle valutazioni di professionalità che si agita “molto rumore per nulla”: nel periodo 2008-2010 su 2.300 nuove valutazioni (che non riguardavano periodo maturati in precedenza) n. 2.297 sono state positive.

Lo scorso anno, a fronte di una attività laboriosa della IV Commissione i dati non sono molti distanti, come si evince dai grafici seguenti:

II. La quasi totalità di valutazioni positive dimostra come anche le gravi cadute deontologiche riscontrate anche negli ultimi anni stentino ad emergere, e, ancor più, ad essere prevenute attraverso una accertamento puntuale delle professionalità non adeguate. Diversi magistrati, sottoposti anche a misure cautelari personali o condannati in via definitiva in sede penale negli ultimi anni, avevano in precedenza ricevuto valutazioni positive nonostante alcuni comportamenti non irreprensibili fossero già emersi nell’istruttoria per le valutazioni di professionalità che, pertanto, non sono state in grado di evitare il decadimento progressivo della loro deontologia.

III. L’uso di aggettivazioni improprie ed attribuite spesso in modo del tutto soggettivo, senza rigore metodologico, oltre a contrastare talvolta con la logica e la matematica ( da un esame complessivo la maggior parte dei magistrati, oltre ad essere eccellente ha statistiche superiori alla media) rende problematico il successivo scrutinio dei magistrati per le funzioni direttive e di legittimità, fondate anche, o soprattutto (artt. 11 e 12 d.lgs. 1060/2006), sulle valutazioni di professionalità.

IV. Non si riesce a spezzare, inoltre, il circolo tra valutazioni di professionalità generose e al conseguente vincolo, che ne deriva per il Consiglio, sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo della contraddittorietà, al momento di conferire le funzioni direttive o di legittimità.[29]

La ragione è insita in numerosi fattori tra i quali la difficoltà di esprimere giudizi negativi da parte dei dirigenti giudiziari (e prima ancora da parte dei presidenti di sezione o da parte dei procuratori aggiunti), nonché di ancorare i giudizi ad elementi concreti ed analitici, oltre che a non infrequenti tendenze “protettive” da parte dei gruppi associativi.

V. La preoccupazione del ritardo nei depositi porta taluni a privilegiare una gestione fin troppo oculata del proprio ruolo, evitando il rischio dell’assunzione di un carico eccessivo di decisioni. Si tratta di una preoccupazione eccessiva, che crea un forbice tra il rischio percepito e quello reale di ricevere una valutazione negativa (così come una condanna disciplinare), minimo e collegato a comportamenti abnormi. Alcuni eccessi ed automatismi nelle valutazioni dei ritardi in precedenti consiliature hanno alimentato oltremodo tali preoccupazioni, radicando l’idea che l’incremento della produttività con accumulazione di un arretrato, tutto sommato “fisiologico”, sia un rischio molto maggiore che contenere il numero di provvedimenti depositati con attenzione maniacale alla tempistica. Si tratta di un dato fuorviante, perché espunti, appunto, gli automatismi connessi alla soggezione indeclinabile al disciplinare in caso di ritardi oltre una certa misura (molto abbondante), i casi effettivi di condanna disciplinare per ritardi sono per magistrati che, purtroppo, hanno numerosissimi ritardi cronici nel deposito.

VI. In una certa misura collegata è la tematiche della valutazione delle statistiche comparate. Pur costituendo un indicatore ineliminabile della laboriosità del magistrato, portano indirettamente alcuni a prediligere la definizione delle cause, solitamente le più recenti, che possono essere definite speditamente. Solo un piano di smaltimento dell’arretrato e un progetto di organizzazione individuale e dell’ufficio dei ruoli, e la relativa verifica del rispetto dello stesso, consente di coniugare arretrato, complessità e produzione quantitativa, rifuggendo ad opportunismi selettivi.

VII. Un ulteriore elemento di riflessione è costituito dal giudizio sui provvedimenti a campione. Nella mente del legislatore e del Consiglio si tratta di un aspetto centrale nella valutazione della capacità del magistrato; molto spesso, invece, il relatore del Consiglio giudiziario non ne effettua uno scrutinio analitico. Si tratta di uno scarto poco commendevole tra l’impegno necessario ad acquisirli (utilizzo di fin troppo sofisticate procedure di estrazione, la necessità di autentica da parte della Cancelleria e, soprattutto, il singolare onere del magistrato di farsi parte attiva per recuperarli previsto dalla Circolare) e l’utilità effettiva in sede di valutazione. L’assegnazione delle pratiche indipendentemente dalle funzioni e dal settore di esercizio del componente del Consiglio giudiziario designato relatore, poi, ridimensiona ulteriormente l’accuratezza di tale scrutinio.