GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

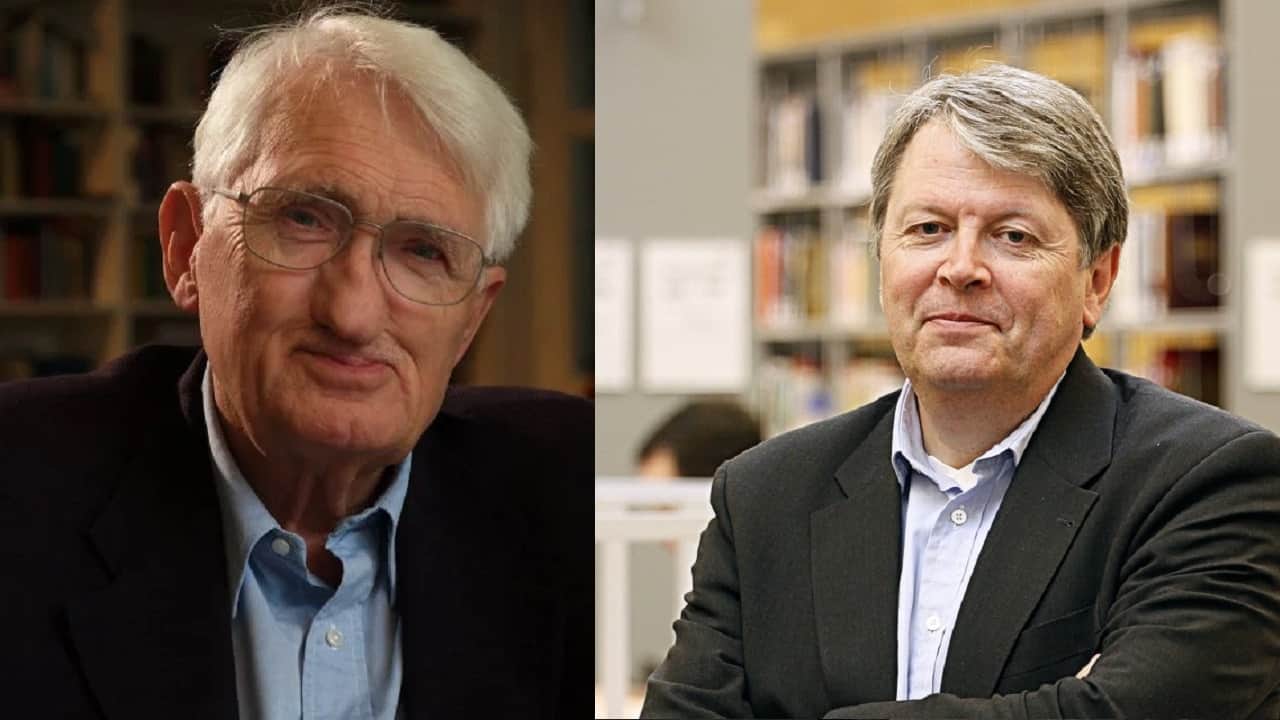

Il dialogo Habermas-Günther riletto dalla cultura giuridica italiana. I civilisti (parte prima): R.Natoli intervista Francesco Busnelli e Aurelio Gentili

Giustizia insieme, dopo avere ospitato il confronto fra Habermas-Günther messo a disposizione dal settimanale tedesco Die Zeit, nella sua versione italiana - Jürgen Habermas e Klaus Günther Diritti fondamentali: “Nessun diritto fondamentale vale senza limiti”- ha deciso di promuovere un dialogo a distanza fra i due pensatori tedeschi e la cultura giuridica italiana.

Sono state già pubblicate le interviste a Gaetano Silvestri, Il dialogo Habermas-Günther riletto dalla cultura giuridica italiana, parte prima.Intervista di Roberto Conti a Gaetano Silvestri e Il dialogo Habermas-Günther riletto dalla cultura giuridica italiana, parte seconda. I giuspubblicisti. Intervista di F. Francario a D. Sorace, F.G. Scoca e G.Montedoro.

Roberto Natoli ha raccolto le riflessioni di quattro autorevoli civilisti: Francesco Busnelli, Aurelio Gentili, Francesco Denozza e Pasquale Femia. La prima parte è dedicata alle risposte di Busnelli e Gentili.

Roberto Natoli: Nel saggio “Per la critica della violenza” del 1921, Walter Benjamin osservava che “varrebbe la pena di indagare il dogma della sacertà della vita”. A distanza di un secolo e a causa di una pandemia dalle conseguenze non solo sanitarie devastanti, nel dibattito giusfilosofico tedesco questo dogma è stato seriamente discusso. A partire da alcune impegnative prese di posizione di autorevoli politici tedeschi come Wolfgang Schauble, il filosofo Jürgen Habermas e il teorico del diritto Klaus Günther, in un dialogo apparso su Die Zeit il 9 maggio scorso e prontamente tradotto su questa Rivista, hanno affrontato il tema della bilanciabilità del diritto alla vita con altri diritti costituzionalmente protetti. Il dibattito tedesco risente ovviamente dell’impostazione della Grundgesetz — al cui vertice è, come noto, è posta la dignità umana — ma è spia di una questione generale che, in modo forse meno esplicito che in Germania, si è posta in tutti i paesi occidentali e dunque anche in Italia. In questa intervista si confrontano, a partire dai temi indagati da Habermas e Günther, due insigni civilisti, di solidissima cultura teorico-generale, che contribuiscono a una riflessione sul tema anche dal punto di vista del diritto civile.

Fin dall’inizio della crisi sanitaria si è compreso che le persone maggiormente a rischio fossero le più anziane. Nota però Günther che “Il dover morire in conseguenza di malattie apparteneva, nei tempi passati, al generale rischio di vita, che solo di rado poteva evitarsi o ridursi”; pertanto, “solo da quando disponiamo di un sistema di assistenza medica altamente complesso e dispendioso si pone fondamentalmente la domanda su cosa e quanto stato e società possano e debbano fare per impedire o per ridurre decorsi patologici prevedibilmente rischiosi per la vita”. Questo ragionamento contiene, a mio avviso, una profonda intuizione: che, a monte del bilanciamento che tutti i legislatori hanno operato, sia pur con cadenze diverse, stia la tecnica. È la tecnica, infatti, ad aver conformato il diritto alla vita fino a trasformarlo in una pretesa positiva (garantire le possibilità tecniche di sopravvivenza), assai diversa dalla originaria pretesa negativa (essere protetti dalle aggressioni di terzi). Se si condivide questa analisi, fino a che punto un ordinamento costituzionale può legittimamente scegliere di allocare in modo preponderante le proprie risorse sul sistema sanitario, producendo, per riprendere le parole di Habermas, “forse a lungo termine persino danni irrimediabili a bambini, scolari e genitori, all’industria e al commercio?”. A coloro che si richiamano alla relatività del diritto fondamentale alla vita Günther pone poi una domanda tanto “tragica” quanto, a ben vedere, retorica, nella misura in cui li invita a “spiegare al primo paziente che non possa essere fatto respirare in conseguenza dell’allentamento, che egli dovrebbe morire per amore della libertà di altri”. Le misure di contenimento adottate dai governi sono state però ampie e variegate. Al termine dell’emergenza quel milione di italiani circa che, secondo le stime attuali, avrà perso il lavoro, potrebbe ben domandare se tutte le misure adottate siano state funzionali alla necessità di garantire le possibilità di sopravvivenza degli infetti. In termini giuridici, mi pare che ciò si traduca in questa domanda: le misure di contenimento sono state effettivamente informate ai principî di proporzionalità e adeguatezza cui si è, fin dall’inizio dell’emergenza, fatto riferimento?

Francesco Busnelli: Anno 1947. La Repubblica “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo …. e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2); “tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” (art. 32, comma 1); “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale” (art. 3, comma 1).

Anno 1978. La legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, in attuazione dell’art. 32, comma 1, Cost., assicura “la promozione, il mantenimento e il recupero della salute fisica e psichica … senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini” (art. 1, commi 1 e 3).

Anno 1979. La Corte di Cassazione, a Sezioni unite (sentenza 8 ottobre 1979, n. 5172), ne ha dedotto che “la salute è protetta in via primaria, incondizionata e assoluta. Il carattere garantistico della tutela va ribadito ove si consideri che neppure all’autorità che operi a tutela specifica della sanità pubblica è dato il potere di sacrificare o di comprimere la salute dei privati”.

L’avvento della “tecnica” e l’asserita “trasformazione della pretesa” possono giustificare un mutamento radicale di indirizzo interpretativo?

Il fulcro della questione chiama in causa quelle che in altra sede ho chiamato le “alterne vicende del principio di dignità della persona umana”.

Mentre la Corte costituzionale italiana continua ad affermare che la dignità “propone un valore assoluto in un contesto di relativismi di valori” (Flick, 2015) e una dottrina recente ne approfondisce il fondamentale “valore ermeneutico” (Scalisi, 2019), l’Europa sembra da tempo optare per un ridimensionamento dell’assolutezza dei diritti umani. La Convenzione per “la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” omette un esplicito riferimento alla dignità umana mentre la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta di Nizza), pur aprendosi con una norma di tutela della dignità umana, la inserisce nel Preambolo tra “i diritti, le libertà e i principi riconosciuti” dalla Carta proponendosi di “rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell’evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici”. Infine, con l’avvento del nuovo secolo è venuto affermandosi un indirizzo per così dire “demolitorio” che ha origine nell’ambito dell’etica medica nordamericana – “Dignity is a useless concept” (R. Macklin, 2003) – e ha trovato in Europa un suo sviluppo nel campo giuridico in virtù di una “comparazione” volta ad accreditare questa conclusione e a “diffondere l’idea di un diritto individuale alla dignità come diritto di autodeterminazione” (G. Cricenti, 2013).

Se si condivide l’analisi sottesa in questo percorso, un mutamento radicale di indirizzo interpretativo diviene possibile, ed è stato chiaramente delineato contrapponendo idealmente “alla scelta politica e filosofica anti-moderna della dignità della persona umana il soggettivismo della modernità dei diritti dell’uomo” (O. Cayla; Cass., 2 ottobre 2012, n. 16754).

È questa la prospettiva della “relativizzazione dei diritti umani” che “inquieta” Habermas, mentre Günther si propone di accoglierla in linea di massima come “necessità di bilanciamento tra due o più diritti” (nel nostro caso, tra “vita e salute” e “libertà”) imperniata sulla “idea centrale del principio di proporzionalità”, fermo. restando comunque il limite della riserva di legge.

La “proporzionalità” è però un miraggio. In effetti, l’art. 52, comma 1, della Carta di Nizza contempla, in termini generali e astratti, l’ipotesi di “eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciute dalla Carta in quanto previste dalla legge … nel rispetto del principio di proporzionalità … solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente … all’esigenza di proteggere diritti e libertà altrui”.

In concreto, “l’attuale crisi rende però difficile un tale controllo di proporzionalità” (Günther). Occorre allora mettere spregiudicatamente a nudo tale difficoltà. Se un tempo, in caso di crisi, una selezione di pazienti privi di fondate chances di sopravvivenza alla malattia era agevolmente praticabile come criterio idoneo allo scopo di alleggerire il corrispondente limite ai “diritti e libertà altrui” necessariamente coinvolti, lo stesso criterio entra irrimediabilmente in crisi oggi a fronte delle radicali innovazioni tecnologiche che hanno profondamente trasformato i sistemi di assistenza medica. Ne è testimonianza eloquente la crescente prassi giurisprudenziale di cause originate da richieste di risarcimento del danno non patrimoniale da morte intraprese dagli eredi del paziente per asserita perdita di chances terapeutiche di sopravvivenza (da ultimo, Cass., 11 novembre 2019, n. 28993).

Ma ancor prima, è “la legittimità giuridico-costituzionale dello scopo così perseguito” che rimane “dubbia” (Günther). “Piuttosto” come si potrebbe pensare che “il nucleo contenutistico della tutela della vita, sulla base del carattere individualistico del nostro ordinamento giuridico, non abbia un effetto impeditivo di ogni arretramento che gli altri diritti fondamentali non hanno? (Habermas).

Oltre l’inquietudine di Habermas e i dubbi di Günther, aleggia nel nostro ordinamento lo “spirito” della Costituzione.

Qual è la lezione che si può trarre dalle fasi più drammatiche della terribile crisi tuttora in atto?

L’esperienza che abbiamo vissuto è servita a mettere in evidenza i seguenti fenomeni: 1) l’esemplare professionalità e l’ammirevole dedizione del personale medico e infermieristico e di tutte le collaborazioni di supporto all’assistenza dei pazienti, prestata con l’obiettivo di raggiungere la guarigione dei pazienti, a prescindere dalle condizioni di età, di salute e di livello sociale ed economico degli stessi; 2) la clamorosa situazione di inefficienza organizzativa e funzionale delle strutture e dei servizi di assistenza medica, del tutto impreparate ad affrontare una crisi del genere, e gli effetti della progressiva riduzione delle risorse economiche da tempo affliggente il sistema della sanità pubblica; 3) le conseguenze traumatizzanti del parallelo “contenimento” dei diritti e delle libertà personali degli individui e delle famiglie nonché gli effetti economici devastanti di un’economia ingessata con conseguenti strascichi di perdita del lavoro da parte di migliaia di persone.

Orbene, il primo fenomeno mette in evidenza il verificarsi di una piena consonanza con i principi della vocazione dignitaria del nostro ordinamento costituzionale: come dire, una vox populi a suggello dello “spirito” della Costituzione. Ne consegue l’obiettivo primario di salvaguardare la tutela assoluta della salute dei pazienti, atta a garantire le possibilità di sopravvivenza degli “infetti” (sgradevole termine ‘burocratese’ e ‘pestilenziale’).

Oltre tutto, non è sicuro che con uno “scarto” (o, comunque, con un trattamento differenziato in peius) dei pazienti più problematici (per esempio, anziani oltre una certa età e/o con problemi pregressi di salute) si riesca a ottenere risultati decisivi in ordine all’allentamento dei limiti che paralizzano la tutela dei diritti e delle libertà altrui nonché al superamento della paralisi economica.

Semmai è il secondo fenomeno che rischia di ostacolare o addirittura di vanificare in fatto la realizzazione dell’obiettivo primario. Ne consegue la necessità e l’urgenza di provvedere al “risanamento” delle strutture sanitarie, e in modo particolare di riservare al sistema della sanità pubblica le risorse economiche che consentano di realizzare detto obiettivo.

Sullo sfondo si staglia, comunque, il problema fondamentale della latente conflittualità tra il primo e il terzo fenomeno, evidenziata e resa drammatica in caso di crisi - o pandemie, come quella presente -, suscettibili di ripetersi in futuro.

L’esperienza appena vissuta ci ha messo di fronte a misure di contenimento di diritti e libertà personali improvvisate, variegate e, spesso, scoordinate per fronteggiare la tutela della salute (non solo individuale ma anche) “come interesse della collettività”.

Occorrerà trarre profitto da questa esperienza per ricercare ed elaborare un sistema speciale di norme dirette a delineare un modello elastico ma uniforme di regolamentazione delle insorgenze, delle dinamiche e degli esiti di una “crisi-tipo”; e tutto ciò nell’osservanza di un principio-cardine: il quale non può consistere, a mio avviso, nel relativismo di un imperativo in base al quale “nessun diritto fondamentale vale senza limiti”, ma deve avere come fulcro il valore assoluto della tutela della dignità della persona umana, dell’intera collettività, con particolare attenzione al diritto alla vita e alla salute delle persone più fragili e bisognose fino ad arrivare ai c.d. “infetti” con poche chances di sopravvivenza alla malattia ma a cui non si può negare la dignità.

Un presupposto essenziale per il funzionamento di un simile sistema è tuttavia rappresentato dalla necessaria soluzione di un problema già accennato: la presentazione e rapida approvazione di un piano di rilancio, dopo un ventennio di sistematico depotenziamento, del Servizio sanitario nazionale, e di riproposizione aggiornata dei suoi obiettivi (art. 2, n.8).

Il momento sembrerebbe particolarmente propizio: l’Europa, da cui per lunghi anni è giunta una spinta a tagliare la spesa sanitaria, ci invita oggi a “investire nella sanità”. Purtroppo, non vi sono per il momento segnali incoraggianti che inducano a ritenere che l’invito è stato raccolto. Né le “sei grandi aree di intervento” annunciate dal c.d. “piano Colao”, né i “nove dossier principali” del “nuovo programma” di governo – “Progettiamo il rilancio” - illustrati dal Presidente del Consiglio ai c.d. “Stati generali” che si svolgono in questi giorni a Roma, contemplano l’urgenza di un piano di “risanamento della sanità pubblica”. Dai giornali (Il Fatto Quotidiano, 15 giugno 2020) si apprende che “un piano con cifre e obiettivi al Ministero della Salute ancora non c’è”; ma il cognome del Ministro, che “ha appeso in Senato il suo programma a una citazione di Papa Francesco (‘Peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla’)”, lascia comunque aperta la porta a una (pia?) speranza.

Aurelio Gentili: Da seguace del metodo analitico-linguistico penso che la risposta alla domanda ‘fino a che punto un ordinamento può scegliere di trasferire risorse in modo preponderante da altri settori meritevoli di tutela alla protezione del diritto alla vita’ vada data all’esito di alcune distinzioni preliminari.

La prima. Intendiamo interrogare la filosofia morale, la politica, o un ordinamento giuridico? E quale? Bisogna saperlo perché le risposte sono distinte e possono essere diverse. Io mi proverò a rispondere dal punto di vista del Trattato sull’Unione Europea.

La seconda. Bisogna distinguere valori, fini e mezzi. I valori sono i beni protetti. I fini sono la loro protezione e promozione. I mezzi sono le risorse impiegate ed il criterio di allocarle. Dal punto di vista dell’Unione, quanto ai valori l’art. 2 richiama in aggiunta a quelli che elenca quelli della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e quelli delle ‘tradizioni costituzionali comuni’ (l’art. 6). Il ‘diritto alla vita’ vi rientra. Quanto ai fini si stabilisce (art. 3) un compito non solo di protezione, quindi di non permettere lesioni, ma di promozione, quindi di incrementare l’effettività ed il godimento di quei beni che sono i valori. Mentre quanto ai mezzi sono richiamati i criteri di ‘appropriatezza’ (art. 3, 6° c.), di ‘sussidiarietà’ e di ‘proporzionalità’ (art. 5). La sussidiarietà, però, concerne solo il riparto tra Unione e Stati. Quindi il criterio nella determinazione dei mezzi è nei principi di appropriatezza e proporzionalità.

La terza. Bisogna distinguere effettività e validità (essere e dover essere). I mezzi, e la tecnica fra questi, incidono sull’effettività, ma mai sulla validità dei valori, così come l’adempimento incide sulla soddisfazione ma mai sulla validità del credito. Solo altri valori possono incidere sulla validità di un valore, ovviamente in caso di conflitto. Quindi, per venire al caso, il diritto alla vita vale, ed impegna lo Stato a proteggerlo, indipendentemente dalle risorse disponibili (i mezzi) per il sistema sanitario: una vita non protetta perché i respiratori costano troppo è solo un diritto insoddisfatto. Il punto non è dunque se la tecnica entri nel bilanciamento (qui la mia risposta è: no! non si bilanciano i fini con i mezzi), ma: i) se il diritto alla vita sia anch’esso da bilanciare con altri valori, e ii) se a seguito di un simile eventuale bilanciamento sia legittimo (rispetti cioè il principio di appropriatezza e proporzionalità) e in che misura mettere un limite alla protezione della vita come fine ed alla devoluzione a tal fine, a costo del detrimento di altri valori, delle risorse. Torno sul primo quesito con la successiva distinzione; sul secondo tornerò con la mia risposta alla seconda domanda.

La quarta. La vita – filosoficamente, come anche nel sistema del Trattato - non è un valore come gli altri (dignità, libertà, uguaglianza, integrità fisica, sicurezza, famiglia, non discriminazione, giusto processo), per una ragione ontologica: unica, non ammette un ‘più o meno’; o è, o non è. Di più: è la condizione di fruizione di tutti gli altri beni (o valori). Da questo carattere assoluto del bene deriva il carattere illimitato della protezione (il ‘diritto’ alla vita). Sul piano del dover essere, ovviamente. Sul piano dell’essere il limite (ma come detto è insoddisfazione, non invalidità del diritto) deriva dalle cose: non abbiamo, o non sempre, sicuri mezzi di protezione.

Ovvia a questo punto la prima risposta. Al contrario degli altri valori il valore della vita non si bilancia. E se non si bilancia, almeno in astratto devolvere ad esso le risorse è legittimo – anche a costo di sacrificare altri valori – fin dove necessario a proteggerla.

Il punto dunque non è – a mio avviso – se fare un bilanciamento di beni e fini, o se invece sia necessario e quindi legittimo spostare risorse a favore del diritto alla vita, per quanto ciò costi. Il punto è solo ravvisare i limiti di questa necessità. E di questo mi occupo rispondendo alla seconda domanda.

Se la mia risposta alla prima domanda tiene, la risposta alla seconda, se cioè ‘le misure adottate siano proporzionate ed appropriate, anche dove anno sacrificato altri valori’, non concerne i valori e i fini, ma solo i mezzi. Concerne, soprattutto, il modo di sceglierli e il criterio di allocarli.

In altri e più specifici termini: stabilire se sia giusto limitare la libertà di movimento, le condizioni di vita dei cittadini, le possibilità di lavoro e di commercio, le garanzie democratiche, per tentare di salvare la vita degli infetti (spesso anziani e con una flebile speranza di vita), e se sia giusto, e in che misura, devolvere risorse alla sanità sottraendole ad altro, nonostante le iniziali apparenze, dissipate – spero – dalle distinzioni operate, non è questione di corretto bilanciamento di valori, ma di corretta applicazione dei mezzi. La domanda diventa insomma: quali altri diritti vanno conculcati, e quanto, e quante risorse vanno trasferite?

Se il criterio di scelta dei mezzi fosse solo l’appropriatezza (l’utilità allo scopo) la risposta sarebbe: ‘senza limiti’, e quindi anche a detrimento di altro. Senza limiti perché, come visto, dal carattere assoluto del bene protetto deriva il carattere illimitato della protezione, e quindi la rimozione di ogni limitazione al pregiudizio ad altri valori ed all’impiego di risorse.

Ma il criterio è anche la proporzionalità. Cioè: a) pregiudicare solo quei valori il cui pregiudizio è necessario alla protezione del diritto alla vita, e solo nella misura necessaria; b) destinare alla protezione della vita le risorse solo nella misura che appare ragionevolmente necessaria a proteggerla nelle circostanze date. Insomma: è necessario – per esempio e nelle circostanze date dall’attuale epidemia – pregiudicare la libertà (non ci si sposta, non ci si assembra, non ci si tocca), la famiglia (i figli lontani non tornano a casa a rischio di infettare i parenti), il lavoro (non si proseguono le attività al pubblico potenzialmente foriere di contagi), perché non farlo induce un concreto pericolo di vita; ma non – sempre per esempio – il giusto processo (che senso ha avuto bloccare e ritardare l’attività giudiziaria, invece di riorganizzarla in modi – si pensi al processo telematico – che avrebbero contemperato?). E ancora: è necessario trasferire alla sanità o meglio ancora destinare preventivamente ad essa le risorse che ragionevolmente consentiranno di fronteggiare un’evenienza che scienziati e OMS avevano addirittura previsto, e che quindi la politica avrebbe dovuto parare; ma non è certo necessario – sempre per esempio – predisporre sessanta milioni di postazioni di terapia intensiva per sessanta milioni di abitanti. Ovvio che la scelta sia politica, e sempre relativa alle circostanze date ed agli elementi di giudizio di cui disponiamo (tra cui quelli scientifici).

In sintesi: la scelta dei beni, ossia l’individuazione dei valori, è stata compiuta dal diritto, e non lascia spazio. La scelta dei fini, ossia il bilanciamento, lo fornisce la logica e non lascia spazio. Solo la scelta dei mezzi, ossia quali? quanti?, è rimessa alla politica ed alla responsabilità della collettività, che deve valutare cosa è davvero necessario a promuovere e proteggere. E qui c’è spazio. Spazio per la solidarietà. Ma anche per il buon senso.

Giudicato esterno, diritto eurounitario e fattispecie pluriennali.

Dalla Corte di Giustizia una indicazione equilibrata per la sistemazione definitiva di un delicato busillis (note a prima lettura di Corte giust.,16 luglio 2020, C-424/2019)

di Alberto Marcheselli

La sentenza 424/2019, Cabinet de avocat UR, offre una occasione assai preziosa.

Quella di dare una sistemazione concettuale ponderata ed equilibrata a un tema che da tempo agita il sonno dei giuristi, quello della portata del giudicato esterno in materia tributaria (e, più, in generale, sui rapporti di durata).

Anticipando immediatamente la modesta conclusione di queste riflessioni, a me pare che la Corte, con molta chiarezza, affermi che, se è consentita la celia, come per Jessica Rabbit, il problema del giudicato esterno non è “lui”, ma “come viene disegnato”.

Più seriamente, si legge, in filigrana, ma nettamente, nelle parole della Corte, che il problema sta non nell’istituto in sé, ma in alcune possibili configurazioni del relativo concetto.

Alcune configurazioni, che, anticipiamo subito, sono veri e propri “slittamenti dogmatici” da evitare e stigmatizzare.

Procedendo comunque con ordine, cominciamo con il rilevare, perché non sarà assolutamente inutile, che la regola del giudicato è il risultato del compromesso tra due valori ed esigenze: quello della accuratezza della decisione (che spingerebbe verso giudizi infiniti) e quello della certezza e dell’uso ragionevole della risorsa scarsa della giustizia (che impone concentrazione).

Il punto di equilibrio, per il diritto interno e quello eurounitario, è stabilire che, esaurita una certa serie processuale, la soluzione di una “questione” non può più essere messa in discussione.

Sul piano oggettivo, il problema sta tutto nello stabilire la portata del termine, volutamente improprio, appena usato: “questione”.

Sul piano soggettivo, il problema è stabilire chi non possa più discutere (il limite soggettivo). Questo secondo aspetto non è toccato dalla sentenza, ma ha cospicui aspetti di attualità nel diritto tributario, cui dedichiamo un cenno en passant (ad esempio in materia societaria): l’estensione soggettiva va prudentemente valutata, per il rischio di estendere gli effetti a soggetti che non hanno potuto esplicare le loro difese (non a caso il codice civile limita l’effetto del giudicato a “parti, eredi e aventi causa”, da intendere rigorosamente, proprio per il problema del rispetto del diritto di azione e difesa).

Orbene, tornando al punto, in realtà la portata oggettiva del giudicato ha alcuni caposaldi nitidi e chiari.

Il giudicato copre l’oggetto della singola controversia, cioè la soluzione data alla fattispecie oggetto del giudizio. È allora assolutamente decisivo (e sufficiente, in realtà), individuare questa ultima. Essa si esaurisce, per utilizzare la terminologia tradizionale civilistica, nel petitum e causa petendi in concreto. In materia tributaria l’oggetto del giudizio è, di regola, una certa pretesa a titolo di tributo, fondata su certi fatti (costitutivi, direbbero i civilisti), cui debbono essere applicate certe norme.

Ebbene, individuare tale fatto costitutivo è, in realtà, sempre piuttosto semplice. Si tratta del fatto espressione di capacità contributiva da tassare.

Il problema, endemico nel diritto tributario (e causa delle incertezze concettuali cui la Corte risponde) sta nella presenza, usuale, frequentissima, di fattispecie durevoli, anzi, più esattamente, di fattispecie periodiche. Detto altrimenti, la più gran parte dei rapporti tributari concernono fattispecie che spesso si iterano nella dimensione temporale del periodo di imposta.

Nella controversia che ha dato vita alla sentenza della Corte, per esempio, un avvocato forniva prestazioni professionali, distinte e reiterate, e collocate in diversi periodi di imposta. L’avvocato, messo alle strette dall’obiezione secondo cui non si vedeva perché mai la sua attività non potesse essere considerata economica, si rifugiava a eccepire un precedente giudicato, a lui favorevole, ottenuto quanto a certe altre operazioni precedenti, che erano state ritenute non imponibili assumendo che un avvocato non fosse un soggetto IVA. Egli eccepiva che tale decisione precedente, su altre sue operazioni, avvenute anni prima, precludesse ulteriori giudizi sul tema dell’assoggettamento a IVA della sua attività e gli attribuisse, definitivamente, lo status di non soggetto IVA per sempre.

Ora, una cosa appare evidente. Il giudicato ha una portata propria, che corrisponde alla sua funzione propria. Impedire il reiterarsi del giudizio sulla medesima fattispecie. In questo caso, il punto di equilibrio (tra certezza ed economia da un lato, e accuratezza dall’altro) è sicuro: la medesima fattispecie non la si giudica più di una volta. Ma vi è una evidentissima differenza tra il caso in cui la fattispecie sia una e i giudizi più di uno (quella appena considerata) e quella, del tutto diversa, in cui vi siano più giudizi per più fattispecie, non importa quanto simili o financo identiche.

Anche in questa seconda ipotesi esiste una innegabile “tensione” alla uniformità (se le questioni sono uguali, perché deciderle diversamente?), ma tale “tensione” non si fonda tecnicamente, a nostro avviso, sull’istituto del giudicato in senso proprio, ma su altre esigenze, apprezzabili (prevedibilità della decisione, coerenza dell’ordinamento, ecc.) e potrebbe trovare efficace tutela, ricorrendone i presupposti, in altri istituti, quale quello, largamente sottoutilizzato, della tutela dell’affidamento.

Tecnicamente, non si dovrebbe allora trattare di giudicato esterno in senso proprio, ma di richiami alla forza – sicuramente persuasiva, e, nei casi di affidamento, anche giuridicamente direttamente rilevante –del precedente giudiziale su un caso, identico, magari tra le stesse parti.

Nella prassi, come artificio retorico, agenzie e difensori delle parti private, per enfatizzare il peso del motivo, presentano usualmente questo argomento come eccezione di giudicato (che avrebbe forza giuridica cogente) cercando di far valere il peso della precedente pronuncia. Qualcosa di simile a quanto accade nel processo civile, ove il convenuto che sostenga di non essere debitore, traveste spesso la sua difesa nel merito nella forma, del tutto diversa, della eccezione di “difetto di legittimazione passiva”, che, come noto, è tutt’altro (vizio di prospettazione della domanda e non difetto del suo fondamento nel merito).

Questo, se è comprensibile nella dialettica processuale, comporta però un pericoloso “slittamento dei concetti” che rischia di compromettere la corretta comprensione delle categorie dogmatiche, con possibili conseguenze dannose.

Come nel processo oggetto della sentenza, dove l’eccezione, del tutto fuori segno (almeno alla luce delle nostre categorie giuridiche), dell’avvocato rumeno ha messo in discussione il concetto di giudicato esterno e comportato il rischio di una sua compromissione nel diritto eurounitario.

Rischio che non si è concretizzato nella sentenza, che è scandita nei seguenti passaggi:

- Il giudicato corrisponde a un valore riconosciuto dalla UE (certezza e, aggiungerei, economia delle risorse giurisdizionali);

- Il giudicato, che impedisce la reiterazione dello stesso processo (cioè, processo sullo stesso fatto) non può però essere il pretesto per ripetere errori (di diritto UE) in processi diversi (cioè su fatti distinti, anche se identici);

- Ove un ordinamento nazionale estenda la portata del giudicato esterno anche a processi diversi (cioè a nuove fattispecie, ancorché identiche), tale nozione di giudicato può ledere il diritto eurounitario, se il precedente giudicato lo violava.

La regola si potrebbe anche esprimere in questo modo: esiste un giudicato esterno proprio (nel caso di nuovo processo sulla stessa fattispecie) e, se vogliamo dargli un nome, uno pseudogiudicato esterno (a mio avviso, fattispecie estranea alla nozione, nel caso di richiamo a una fattispecie ulteriore ma identica, ove il riferimento al giudicato in realtà nasce come artificio retorico): per chi opini diversamente esso potrebbe definirsi “giudicato esterno in senso lato”). Ebbene, per la Corte, il secondo vincolo, per gli Stati che eventualmente lo riconoscano, potrebbe ledere il diritto della Unione.

Se tutto quanto precede è corretto, la sentenza risulta di estrema importanza, ma non perché essa limiti l’efficacia del giudicato esterno e neppure perché introduca un regime speciale nella materie armonizzate.

Non è vera la prima affermazione perché, se si maneggia in maniera rigorosa lo strumentario tecnico, la sentenza ammonisce a non estendere il vincolo del giudicato a situazioni estranee, ove le ragioni della ponderazione tra certezza e correttezza della decisione non sussistono nello stesso modo (è diverso decidere due volte la stessa causa - unica - o due cause identiche).

Non è vera la seconda, perché quel vincolo da pseudogiudicato non deve valere manco nelle materie interne: anche per il diritto interno si tratta di cose diverse e per le quali non vale la stessa ponderazione tra certezza e giustizia.

Se vogliamo un po’ forzare i concetti, exempli causa, si potrebbe spostare il ragionamento nel territorio della bioetica. Ammesso che Tizio si presti ad aiutare il suicidio dei malati terminali in condizioni di disperata sofferenza e venga processato, prima per la morte di Caio e, poi, per quella di Sempronio, nessuno si sognerebbe, credo, di evocare il giudicato di assoluzione rispetto all’aiuto al suicidio di Caio, nel diverso processo per la morte di Sempronio.

Non ostante le situazioni penalistiche evocate appaiano diverse, non lo sono, almeno non lo sono nell’essenziale. Domandarsi se l’avvocato rumeno avesse fatto operazioni imponibili o no nel 2011 non è la stessa cosa che domandarsi se fossero imponibili le operazioni (sempre di quell’avvocato e del tutto identiche) del 2014: sono processi su fattispecie distinte, anche se identiche e quindi non vi può essere alcun giudicato, in senso proprio.

Tutto a posto, quindi?

No, in realtà manca la precisazione più importante, per la pratica del diritto tributario.

Essa corrisponde al necessario inquadramento della rilevanza del periodo di imposta, nella determinazione della fattispecie oggetto del giudizio.

Il periodo di imposta, infatti, spesso è il “confine della fattispecie”, ma non sempre.

Lo è certamente se si discute del reddito o di qualsiasi presupposto di imposta del periodo (il reddito del 2019 è un fatto diverso dal reddito del 2018).

Ma esistono anche, e non possono essere trascurate, fattispecie tributarie uniche con effetti giuridici pluriennali (oppure fattispecie di durata la cui dimensione temporale non è dalla legge tributaria condizionata a una verifica di periodo).

Sono due cose completamente diverse: nella prima il periodo è il limite che individua le fattispecie, nella seconda il periodo è, cosa completamente diversa, la scansione in cui si ribaltano gli effetti della fattispecie, unica (o si protrae la fattispecie durevole).

Non sarebbe, quindi, a mio modestissimo avviso, corretto generalizzare la regola affermando, tout court, che il giudicato tributario non si può ribaltare su altri periodi di imposta.

Dipende.

Dipende da cosa era oggetto del giudicato: una fattispecie che si esaurisce nel periodo o no?

La precisazione è, praticamente, importantissima.

Facciamo due esempi di fattispecie unica con effetti giuridici pluriennali.

In materia di ammortamenti (cioè quote in cui può essere suddivisa la deduzione del costo complessivo per un bene che dura più anni) una cosa è discutere dell’ammontare del costo complessivo. Se oggetto della controversia è stato quello, direttamente o indirettamente, il giudicato sul costo complessivo è un giudicato che si ribalta necessariamente su tutti gli eventuali successivi processi aventi ad oggetto le singole quote di ammortamento (per dirla semplice, una volta stabilito definitivamente quanto è grossa la torta, non lo si può rimettere in discussione ogni volta che si litighi a proposito di una fetta…). Se, invece, oggetto della questione è.. per restare alla metafora, una fetta (i criteri di determinazione della singola fetta, non, neppure indirettamente, la torta), il giudicato su una fetta (una quota) non si estende, mi pare alle controversie sulle altre fette (le altre quote). Ma se nel processo in giudicato era stata statuita la dimensione della torta, questa resta ferma per tutte le annualità diverse.

In materia di detrazioni, invece, se scende il giudicato sulla spettanza di una detrazione da imposta (per esempio assumendo che determinati lavori di ristrutturazione sono stati effettivamente meritevoli di detrazione) la spettanza della detrazione deve restare ferma per tutti i periodi successivi: unica fattispecie, effetto di giudicato.

Ciò posto, al giurista tributario sovverrebbe una ulteriore sollecitazione e cioè domandarsi se le stesse considerazioni dovrebbero valere anche – non per il giudicato ma – per i provvedimenti amministrativi definitivi. Riconosciuto in via definitiva dalla Agenzia delle entrate che una detrazione spetta, ne potrebbe essere messa in discussione la spettanza, quanto alla rata di un periodo diverso?

Profilo intrigante, ma estraneo all’oggetto delle presenti riflessioni.

Resta però fermo che dalla sentenza in rassegna della Corte di Giustizia è arrivato uno stimolo di grande valore concettuale e pratico, da mettere certamente a frutto nel modo ponderato ed equilibrato che essa suggerisce.

Intervista alle correnti. Giuliano Caputo, Unicost

di Riccardo Ionta

Deriva e scarroccio. L’imbarcazione subisce uno scostamento e la rotta effettiva non coincide più con quella necessaria. Deriva è l’effetto della corrente, massa in movimento verso una direzione sotto il filo dell’acqua, difficile da percepire in assenza di punti di riferimento. Scarroccio è l’effetto del vento, viene da una direzione battendo sulla superfice emersa, ed è sufficiente sentirne la forza. Correnti e venti possono perturbare la navigazione, sfavorirla. Possono anche, tuttavia, favorirla sospingendo l’imbarcazione nel giusto senso. Dipende dalla direzione delle forze, dal loro combinarsi, dalla consapevolezza di chi naviga.

Giustizia Insieme è un’endiadi, uno spazio di libertà per la giustizia e il pluralismo, e nel momento in cui la magistratura è trascinata dalle correnti e battuta da plurimi venti, ha posto delle domande a quattro magistrati, (al momento dell’intervista) componenti di vertice dell’A.N.M., eletti per Area (Luca Poniz), Unicost (Giuliano Caputo), Autonomia e Indipendenza (Cesare Bonamartini), Magistratura Indipendente (Paola D’Ovidio).

Venti e correnti, prima o dopo, passano. E in una lunga traversata, prima o dopo, altri e altre ne ritornano. In ogni caso, l’importante è aver ben chiara la destinazione, conoscere sia i venti, sia le correnti, ed avere comunque un buon governo del timone.

La quarta e ultima intervista è a Giuliano Caputo (Unicost).

La terza intervista a Paola D’Ovidio (Magistratura Indipendente): https://www.giustiziainsieme.it/it/le-interviste-di-giustizia-insieme/1192-intervista-alle-correnti-paola-d-ovidio-magistratura-indipendente

La seconda intervista a Cesare Bonamartini (Autonomia e Indipendenza): https://www.giustiziainsieme.it/it/le-interviste-di-giustizia-insieme/1188-intervista-alle-correnti-cesare-bonamartini-autonomia-indipendenza

La prima intervista a Luca Poniz (Area): https://www.giustiziainsieme.it/it/le-interviste-di-giustizia-insieme/1182-intervista-alle-correnti-luca-poniz-area

Sommario: 1. Perugia - 2. Populismi - 3. Le correnti - 4. C.S.M. - 5. A.N.M. e C.S.M. - 6. Pesi e contrappesi - 7. Pubblici ministeri e A.N.M. - 8. Le elezioni del Comitato Direttivo Centrale - 9. Le elezioni dei Consigli Giudiziari - 10. Futuro Prossimo.

1. Perugia

L’indagine di Perugia è un’indagine su ipotesi di reato di un ex consigliere del C.S.M. sfociata in un’inchiesta sul “dietro le quinte” del C.S.M.? Perché L’A.N.M. ha chiesto la trasmissione integrale degli atti dell’indagine di Perugia?

Lo scorso anno l'indagine di Perugia ha rivelato l’esistenza di accordi, presi al di fuori della sede istituzionale del CSM, aventi ad oggetto alcune nomine in uffici giudiziari (prevalentemente Procure della Repubblica) intervenuti tra un consigliere superiore uscente, a sua volta aspirante alla nomina di Procuratore Aggiunto a Roma, due parlamentari e cinque consiglieri in carica. Si trattava di un gravissimo episodio di interferenza nella fisiologica operatività del CSM ed è stato all’origine della recente espulsione di Palamara dall’ANM.

Oltre alla reazione immediata e ferma contro il gravissimo tentativo di condizionamento, l’ANM ha da subito individuato nelle degenerazioni del correntismo e nello sfrenato carrierismo il retroterra che ha consentito il verificarsi di quella assoluta distorsione, indicando alcune possibili aree di intervento già nel deliberato del 5 giugno 2020.

Dalla lettura dei primi atti di indagine, pubblicati sui giornali, è emersa poi la sussistenza di ulteriori condotte, sicuramente meno gravi, ma preoccupanti per la loro diffusione, relative ad interessamenti e impropri contatti tra lo stesso Palamara (che, peraltro, non era più consigliere superiore) e numerosi aspiranti a posti o incarichi. Il successivo deposito dell’Hard disk del suo telefonino e la pubblicazione delle chat da parte della stampa ha consentito di verificare l’esistenza di numerosissimi altri contatti di quella natura, avvenuti tra il 2017 e il maggio 2019. La trasmissione integrale degli atti, comprensiva delle chat whatsapp, pubblicate solo in parte dai giornali, e già oggetto di accertamenti da parte del CSM e dei titolari dell’azione disciplinare, consentirà di valutare la sussistenza di violazioni del codice etico dell’ANM.

Ma evidentemente non si tratta di questione limitata ad eventuali responsabilità dei singoli, è necessario proseguire nell’analisi complessiva delle distorsioni che sono emerse e predisporre con urgenza dei presidi, non solo normativi, per evitare che continuino a verificarsi.

2. Populismi

L’appello a un’immagine ideale del popolo, incitato a riprendere il ruolo che qualcuno gli ha indebitamente sottratto, è considerata una delle principali caratteristiche dei populismi. Esiste davvero un populismo giudiziario oppure esiste davvero una magistratura onesta e una magistratura disonesta?

Dal punto di vista associativo si è assistito ad una progressiva crescita delle forme di contestazione della rappresentanza che sono una sostanziale proiezione della più generale insofferenza verso i corpi intermedi. Tale fenomeno è stato indubbiamente alimentato dalla degenerazione del correntismo e dalla (spesso motivata e meritata) sfiducia nei confronti dei gruppi associativi che si sono incrociati con un sempre più spinto individualismo e con la pretesa di affermare forme di democrazia diretta in cui ciascuno esprime – magari a distanza, seduto davanti ad un computer – il proprio voto su ogni singola questione rifuggendo ogni possibile spazio di confronto e mediazione. Nella versione più estrema questa deriva si manifesta con pulsioni esclusivamente distruttive, arrivando ad invocare lo scioglimento non solo delle correnti ma della stessa ANM. Credo, invece, che sia necessario far seguire alla critica, anche feroce, ed alle proteste il momento della costruzione e delle proposte. Avremo sempre bisogno di luoghi di confronto e scambio di idee ed esperienze nei quali, pur scontentando qualcuno, si arriva a soluzioni e proposte condivise e frutto della sintesi tra le prospettive, le esperienze e i valori dei singoli. Questa è la vera forza e ricchezza dell’ANM, la capacità di raccogliere e veicolare, attraverso il sistema della rappresentanza, le diverse sensibilità (e anche le diverse esigenze) coesistenti in magistratura, senza ANM ci troveremo di fronte alla rappresentanza dei capi degli Uffici (che hanno inevitabilmente una loro visione strettamente settoriale), dei giudici del lavoro, di quelli tutelari, dei MOT e così via.

3. Le correnti

Le correnti. Sono gruppi di pensiero organizzato, gruppi organizzati di potere o cosa sono?

Le correnti sono state tradizionalmente dei gruppi di elaborazione del pensiero ma - nel nostro sistema di rappresentanza istituzionale, nel quale i gruppi esprimono dei consiglieri superiori di riferimento - hanno gestito anche un potere che probabilmente è aumentato a dismisura con la riforma dell’Ordinamento Giudiziario del 2006. L’aumento dei posti dirigenziali e la possibilità che gli spazi di discrezionalità fossero occupati secondo logiche di appartenenza, hanno probabilmente prodotto uno squilibrio e la netta prevalenza, anche nella percezione dei magistrati, del secondo profilo rispetto al primo. Sono entrato in magistratura proprio in quegli anni e, da quando ho iniziato a partecipare alla vita associativa, ho notato il fenomeno di colleghi, tutti appartenenti alla stessa fascia di età, che partecipavano per alcuni mesi ai momenti assembleari e alle iniziative culturali. Poi, o non avevano ottenuto ciò cui aspiravano e se ne andavano via in modo anche polemico, o lo avevano ottenuto e, in ogni caso, sparivano.

La vera sfida che ci aspetta è ora quella di spezzare il legame tra quei due aspetti che devono rimanere diversi e separati. Uno degli effetti paradossali di questo sistema è che anche i tanti direttivi e semidirettivi che sono stati nominati esclusivamente per merito (e noi tutti ne conosciamo tanti), anche quelli che non hanno alcuna storia di partecipazione alla vita delle correnti, sono indicati e suddivisi secondo criteri di appartenenza e spesso ho sentito chiedere, senza ricevere ovviamente risposta, a quale corrente appartenevano o quale corrente li aveva sostenuti.

4. C.S.M.

Il C.S.M. è titolare di molteplici poteri discrezionali - non solo riguardo alle nomine - nelle cui sfuggenti dinamiche si insinuano le derive correntizie, anche perché i magistrati interessati non godono di forme di partecipazione. E’ necessario ridurre i poteri, la discrezionalità? E’ sufficiente implementare la trasparenza del potere e le forme di partecipazione?

La trasparenza delle procedure e delle decisioni è un aspetto fondamentale dei sistemi democratici e realmente partecipati ma evidentemente non basta. Il vero tema è quello delle modalità di esercizio del potere discrezionale che avrebbe dovuto garantire la valorizzazione del merito e, invece, è stato un patrimonio inestimabile sostanzialmente dilapidato per effetto delle degenerazioni del correntismo.

Il presupposto di partenza è che è davvero complicato, se non impossibile “misurare” i magistrati e compararli tra loro secondo parametri oggettivi (tanto che fa sorridere la proposta di introdurre algoritmi). Questa irrinunciabile ricchezza della magistratura italiana, comporta però che spesso ci si ritrovi a decidere tra profili equivalenti - magari tutti eccellenti, pur nella loro diversità - e la scelta venga guidata da criteri di pura appartenenza.

Ma la vera crisi del sistema si verifica nei casi, purtroppo non infrequenti, in cui prevale un aspirante molto più giovane proveniente da una chiara e riconoscibile militanza associativa o direttamente dal fuori ruolo. Sono gli episodi che hanno generato la vera crisi del sistema e prodotto l’effetto paradossale di rendere discutibili e contestabili da parte dei pretermessi tutte le nomine, anche quelle sulle quali c’era oggettivamente poco da obiettare.

Allora è necessario limitare gli spazi di discrezionalità valorizzando l’esperienza concretamente maturata negli uffici giudiziari, reintroducendo le fasce di anzianità e ponendo un limite temporale alla possibilità di presentare domande dopo il rientro dal fuori ruolo.

Un confronto aperto deve essere fatto anche sulla proposta, che ritengo condivisibile, di prevedere uno stop dopo aver svolto un incarico direttivo o semidirettivo, per cui, per tre o quattro anni, si torna a fare il giudice o il pubblico ministero. Una soluzione di questo tipo, oltre a frenare la continua rincorsa alle nomine, tornerebbe a far sembrare esclusivamente un servizio l’assunzione di incarichi di carattere organizzativo.

Anche di fronte alla profondissima crisi in corso, continuo ad essere contrario all’ipotesi di sorteggiare i consiglieri superiori perché lo ritengo un modo per sottrarsi alla responsabilità della scelta dei propri rappresentanti e perché credo che il sorteggio non sia neppure in grado di prevenire le distorsioni alle quali abbiamo assistito (anzi potrebbe addirittura produrne di peggiori). Si potrebbe, invece, ragionare sulla possibilità, proprio in considerazione del fatto che spesso arrivano in comparazione candidati dal profilo difficilmente distinguibile, di sorteggiare direttivi e semidirettivi in una terna individuata dal CSM.

5. A.N.M. e C.S.M.

A.N.M. e C.S.M. rappresentano la stessa sostanza sotto forme diverse?

ANM e CSM sono, o almeno dovrebbero essere, evidentemente, molto diversi tra loro. La degenerazione del sistema correntizio ha indubbiamente prodotto un’impropria sovrapposizione e una deleteria osmosi tra associazione e istituzione con frequenti candidature al CSM di componenti del CDC (rispetto alle quali è stata approvata una modifica statutaria che introduce l’incompatibilità) e con la conseguenza che le elezioni per l’ANM sono state spesso vissute come un modo per acquisire e consolidare un consenso ritenuto funzionale per le successive elezioni del CSM.

La coesistenza dei due profili all’interno dei gruppi associativi ha spesso portato ad assumere, anche in ANM, posizioni che tenevano conto delle dinamiche e degli equilibri consiliari.

È necessario trovare un modo per evitare che tale sovrapposizione, che produce spesso solo effettivi negativi, continui.

6. Pubblici ministeri e A.N.M

Perché i vertici dell’A.N.M. sono quasi sempre ricoperti da pubblici ministeri?

In realtà credo che sia una tendenza degli ultimi anni legata alle due Giunte succedutesi dal 2008 al 2016. Negli ultimi 4 anni anche diversi giudici hanno ricoperto la carica di Presidente e Segretario Generale. Il fenomeno in parte è casuale ed in parte è legato alla maggiore flessibilità dell’organizzazione del lavoro dei Pubblici Ministeri. Le cariche rappresentative comportano la necessità di fronteggiare numerosi impegni, spesso anche non programmabili con anticipo, nella sostanziale assenza di esoneri dal lavoro (assenza di esoneri che ritengo pienamente condivisibile, perché l’esperienza associativa, deve essere un sacrificio aggiuntivo senza mai sembrare un modo per sottrarsi al lavoro giudiziario).

In ogni caso la Giunta Esecutiva Centrale – e ancor prima il CDC – hanno una composizione che garantisce un’ampia rappresentanza non solo delle diverse funzioni ma anche delle provenienze territoriali, delle dimensioni dei distretti e dei singoli uffici, delle stesse generazioni della magistratura.

Trovo, però, davvero una strumentale forzatura quella di parte dell’avvocatura associata che ritiene che questa prevalenza nei ruoli rappresentativi dei Pubblici Ministeri sia una valida ragione per supportare la riforma della separazione delle carriere. Probabilmente è il segno della debolezza delle altre ragioni addotte a sostegno di una riforma alla quale, prescindendo dalle posizioni ufficiali delle rappresentanze dell’avvocatura, neppure molti avvocati credono.

7. Pesi e contrappesi

La realizzazione degli scopi statutari sembra richiedere all’A.N.M. di attivarsi anche, e forse soprattutto, nel controllo dell’organo di autogoverno. E’ mancato questo controllo?

Nel corso di questo CDC abbiamo discusso anche di questo profilo. Io ho espresso sempre ferma contrarietà all’idea di istituire in ANM un “Tribunale delle nomine” che potesse, di volta in volta, sindacare le singole decisioni del CSM. Si sarebbe risolto in una sorta di giudice amministrativo anticipato che avrebbe espresso – non si capisce bene sulla base di quali parametri e sempre con il rischio di ricadere in logiche e contrapposizioni di appartenenza – apprezzamento o disapprovazione. È, invece, fondamentale che l’ANM abbia un ruolo di impulso, proposta e anche critica rispetto a temi di carattere generale e questioni di più ampia portata e che lo faccia senza ripetere gli schemi e gli schieramenti che si verificano al Consiglio.

8. Le elezioni del Comitato Direttivo Centrale

La mancanza di condizioni per l’azione politica - diversamente argomentata da ogni corrente - ha portato al ritiro “politico” dalla G.E.C di praticamente tutti i componenti. Perché, viste anche le annunciate riforme, ciò non ha condotto allo svolgimento immediato delle elezioni del Comitato Direttivo Centrale?

Mi sento responsabile dell’andamento del CDC del 23 maggio 2020 e del suo esito che ha prodotto anche un disastroso cortocircuito comunicativo, restituendo l’immagine di una ANM in crisi e di una Giunta “dimessa”. Alcune fisiologiche diversità non hanno trovato composizione – anche per effetto della estrema difficoltà di comunicare e comprendersi a distanza attraverso gli strumenti telematici – e sono prevalse, temo, delle distruttive pulsioni alla base delle quali c’erano anche egoistiche visioni di parte.

Il 20 giugno 2020, però, il CDC ha conferito un mandato alla Giunta in relazione alla necessità di portare avanti il confronto sulle preannunciate riforme ordinamentali e per l’organizzazione delle elezioni con il sistema telematico.

Sin da marzo provo il disagio di operare in prorogatio rispetto alla fisiologica scadenza del CDC. Si tratta di una situazione derogatoria delle regole delle cadenze del rinnovo della rappresentatività che è indubbiamente aggravata dalla decisione dell’intero gruppo di MI di dimettersi dal CDC.

A maggio è stato necessario prevedere un ulteriore rinvio al mese di ottobre in considerazione dell’emergenza sanitaria ancora in atto e della difficilmente prevedibile evoluzione della stessa e, nel successivo CDC, è stato deciso di ricorrere, per la prima volta, al voto con il sistema telematico che garantirà, in ogni caso, lo svolgimento delle elezioni anche nel malaugurato caso di una nuova emergenza epidemiologica. Per apprestare il voto telematico è però necessario curare una serie di passaggi preliminari – a partire dal completamento e dall’aggiornamento della banca dati dei soci aventi diritto al voto – che richiedono dei tempi minimi per essere effettuati in modo che il sistema sia poi a prova di errori e disguidi e l’organizzazione – che è già partita e rispetto alla quale abbiamo cercato di contenere al massimo i tempi – richiede almeno nove o dieci settimane collocando, inevitabilmente, il primo momento utile di svolgimento delle elezioni dopo la pausa estiva.

Al di là delle elezioni credo anche che la presentazione dei candidati e dei loro programmi rappresenti un momento fondamentale ed irrinunciabile e, sebbene ci sia una forte crisi e disaffezione nei confronti dell’ANM, mi auguro cha da settembre possano essere organizzati degli incontri finalizzati a farli conoscere e confrontare.

9. Le elezioni dei Consigli giudiziari

In occasione delle elezioni suppletive per il C.S.M., l’A.N.M. ha cercato di favorire un metodo di candidatura svincolato dalle correnti. E per le elezioni dei Consigli giudiziari?

Il pessimo sistema elettorale vigente per il CSM, con il collegio unico nazionale, ha impedito la conoscenza diretta dei candidati da parte degli elettori, attribuendo un peso enorme alle correnti nella selezione e nel sostegno elettorale dei primi e ha favorito anche calcoli che hanno limitato notevolmente il numero di candidati, fino ad arrivare alla vergognosa presentazione di sole quattro candidature (due delle quali in seguito a “cambio funzioni”) per i quattro seggi riservati ai magistrati requirenti. Per ovviare a queste distorsioni, consentite il maggior numero possibile di candidature (che per i due posti requirenti sono state ben 16) e garantire occasioni di presentazione e confronto tra i candidati, abbiamo pensato ad un percorso per le elezioni suppletive. Ora speriamo che quelle distorsioni siano superate dalla nuova legge elettorale del CSM.

Le elezioni dei Consigli Giudiziari, che si svolgono su base distrettuale, non presentano i medesimi inconvenienti in quanto i candidati sono conosciuti nell’ambito del distretto per storia professionale, idee e comportamenti. In queste settimane si discute molto del fatto che le candidature, presentate oltre sei mesi fa, siano riconducibili alle correnti e alcuni ritengono che sia una valida ragione per non votare. Devo dire che, in un’elezione come quella del Consiglio Giudiziario, trovo che questa posizione sia una ingiusta generalizzazione nei confronti dei candidati, indicati tutti come indegni, e sia anche sterilmente distruttiva in quanto si traduce nella rinuncia ad esprimere una propria scelta e ad avere una propria rappresentanza nell’organo locale di Governo Autonomo.

10. Futuro prossimo

Quale futuro si prospetta per le correnti e l’A.N.M.?

Le correnti vivono un prolungato momento di profonda crisi dovuta al prevalere del profilo dell’aggregazione fondata su interessi piuttosto che su idee e valori. Non credo che scioglierle o abolirle sia una soluzione, l’aggregazione è un’esigenza insopprimibile per gli esseri umani e, se dovesse avvenire al di fuori di spazi riconoscibili (con le conseguenti responsabilità), potrebbe dar luogo a qualcosa di simile a centri di potere o lobby. Paradossalmente i fatti del maggio scorso rivelano una debolezza delle correnti che ha consentito accordi “trasversali” raggiunti al di fuori della sede istituzionale e anche con il coinvolgimento di politici.

Nonostante l’ombra rappresentata dalla sempre più ingombrante presenza dell’aspetto della gestione del potere e della formazione del consenso attraverso clientele e scambi di favori, non hanno perso il loro ruolo di elaborazione culturale e di luogo di confronto e scambio di idee tra i magistrati. Molti di noi hanno partecipato ad iniziative culturali o anche agli stessi momenti assembleari.

È necessario che quell’aspetto torni al centro dell’attività dei gruppi associativi perché la sua perdita sarebbe un impoverimento per tutti i magistrati. Per farlo bisogna ripensare il rapporto tra correnti e consiglieri superiori e anche far sì, anche attraverso la modifica di una serie di norme, che questi ultimi nell’organo di Governo Autonomo portino esclusivamente la loro diversa sensibilità culturale e non si trasformino negli sponsor o nei sostenitori a tutti i costi degli appartenenti alla corrente.

La crisi delle correnti ha avuto indubbiamente anche un riflesso negativo sull’ANM che spesso viene percepita come una somma delle prime e non come il luogo in cui ci si confronta, come nella mia esperienza di questi quattro anni è stato, sostenendo la propria diversa visione, prescindendo da logiche di esclusiva appartenenza, ed alla ricerca di una sintesi efficace.

L’ANM continua ad essere la “casa comune” di tutti i magistrati ed è un patrimonio irrinunciabile. È sicuramente necessario rilanciare le occasioni di confronto ma è altrettanto necessario che i magistrati partecipino come lo stesso Presidente della Repubblica ha ricordato - sebbene riferendosi agli organi di Governo Autonomo - parlando di un dovere di partecipazione per i singoli magistrati.

La partecipazione è la migliore forma di controllo diffuso ma, mentre alle assemblee dello scorso giugno, nel momento dello sconcerto, dello sdegno e anche della rabbia, centinaia di magistrati hanno partecipato alle assemblee indette in tutta Italia, a quelle per l’individuazione dei candidati alle suppletive erano decine, alle successive assemblee (anche a quelle per le modifiche del codice etico) erano ancora meno.

Tra i magistrati, soprattutto tra quelli più giovani, c’è ancora, però, una forte istanza di partecipazione e l’auspicio è quello che torni forte soprattutto nel momento in cui si tratta di discutere di proposte e prospettive.

Falcone e quella notte al Consiglio Superiore della Magistratura (secondo capitolo)

Intervista di Paola Filippi e Roberto Conti a Stefano Racheli

Il Presidente emerito della Corte costituzionale Gaetano Silvestri, già componente laico del CSM, in un suo recente saggio dedicato all’analisi delle non commendevoli vicende che attualmente agitano il mondo giudiziario (Notte e nebbia nella magistratura italiana, QG,12 giugno 2020), ha osservato che la vicenda della mancata nomina di Giovanni Falcone alla funzione di Consigliere Istruttore del Tribunale di Palermo assume ancora oggi un valore emblematico rispetto alle difficoltà mostrate dal governo autonomo della magistratura sul tema della c.d. anzianità senza demerito degli aspiranti a ricoprire incarichi direttivi o semi-direttivi. Essa, a ben considerare, offre ulteriori e forse ancora maggiori punti di riflessione che riguardano da vicino il rapporto dei magistrati con le correnti, con l'opinione pubblica, la politica ed il CSM.

Giustizia Insieme intende tornare su quella vicenda per farne memoria, soprattutto a beneficio dei tanti che non vissero direttamente quella stagione ed il clima avvelenato che ne seguì, vuoi perché lontani da quella che viene considerata secondo un ben sperimentato stereotipo terra di mafia, vuoi perché non ancora entrati all’interno dell’ordine giudiziario. Ciò ha inteso fare attraverso alcuni dei protagonisti che contribuirono direttamente a scrivere le note di quella notte del 19 gennaio 1988 consumata all'interno del plenum del CSM.

Carlo Smuraglia, Stefano Racheli, Marcello Maddalena e Vito D’ambrosio, membri alcuni togati (D’Ambrosio, Racheli e Maddalena), alcuni laici (Smuraglia) del CSM che si occupò di quella pratica, hanno accettato di rileggere quegli avvenimenti a distanza di oltre trentadue anni. Una rilettura certamente mediata, per un verso, dall’esperienza maturata dai protagonisti nel corso degli anni passati al Consiglio Superiore della magistratura e, per altro verso, da quanto emerso rispetto alla gestione del goberno autonomo in tempi recenti. La drammaticità di quella vicenda sembra dunque legarsi a doppia mandata all’attuale contesto storico che sta attraversando la magistratura italiana. I contributi che seguono, nella prospettiva che ha animato la Rivista non intendono, dunque, offrire verità ma semmai stimolare la riflessione, aprire gli occhi ai tanti che non vissero quell’episodio e quell’epoca assolutamente straordinaria per tutto il Paese.

La spaccatura che si profilò all'interno dei gruppi presenti in Consiglio e delle scelte che i singoli consiglieri ebbero ad esprimere votando a favore o contro la proposta di nomina del Consigliere Istruttore Antonino Meli pongono, in definitiva, interrogativi più che mai attuali, occorrendo riflettere su quanto nelle determinazioni assunte dal singolo consigliere del CSM debba essere mutuato dall'appartenenza al gruppo e quanto, invece, debba liberamente ed autonomamente attingere al foro interno del consigliere, allentando il vincolo "culturale" con la corrente quando si tratta di adottare decisioni che riguardano gli uffici giudiziari ed i loro dirigenti.

Gli intervistati hanno mostrato tutti in dose elevata la capacità di approfondire in modo costruttivo quell'episodio e per questo va a loro un particolare senso di gratitudine.

In calce ad ognuna delle quattro interviste che saranno pubblicate in successione abbiamo riportato, oltre al verbale consiliare del 19 gennaio 1988 tratto dalla pubblicazione che il CSM ha dedicato alla memoria di Falcone, alcuni documenti storici che Giovanni Paparcuri, testimone vivente delle stragi mafiose e custode delle memorie raccolte nel museo “Falcone Borsellino” ha gentilmente messo a disposizione della Rivista. Documenti che offrono, in cifra, l’immagine dell’uomo e del magistrato Falcone e del contesto nel quale Egli operò.

La seconda intervista è del Cons. Stefano Racheli, già Sostituto Procuratore presso la Corte d'Appello di Roma, membro togato del CSM nel quadriennio 1986-1990 e componente della Commissione Nazionale Bioetica.

[In calce, la lettera scritta da Giovanni Falcone in data 30 luglio 1988, indirizzata al Consiglio Superiore della Magistratura e al Presidente del Tribunale di Palermo]

1) Il contesto ed il clima nel quale si discusse il conferimento dell’incarico di Consigliere istruttore del Tribunale di Palermo nel gennaio 1988 ed il suo prodromo – la nomina di Paolo Borsellino a Procuratore della Repubblica di Marsala. Cosa ricordi?

Racheli: Ho ben presente il senso di vivo disagio che – almeno per quanto mi riguarda – veniva in essere ogni qualvolta, direttamente o indirettamente, si affrontava un “caso Palermo”. C’era la sensazione che nulla fosse come sembrava; che le motivazioni addotte dai vari “schieramenti” coprissero – o potessero coprire – motivazioni reali assai diverse; che le divisioni interne a taluni schieramenti potessero essere apparenti e meramente strategiche. Insomma tutto mi si muoveva intorno, al punto che la decisione da prendere somigliava alla soluzione di un’equazione con cento incognite. Per risolverla non c’era altro da fare che semplificarla, decidendo in base al noto e mettendo da parte tutte le voci che – vere o false – appartenevano al mondo dell’indimostrato o addirittura dell’indimostrabile. Il noto era che Falcone era un magistrato eccezionalmente capace in materia di mafia; che già in passato (Procura Marsala) avevamo premiato la specifica professionalità; che Meli non aveva svolto, neppure per un giorno, le funzioni di giudice istruttore.

2) Media e partiti politici prima, durante e dopo il voto consiliare: quale peso giocarono? Quali furono le posizioni dei consiglieri laici? Quali quelli delle correnti? E della Presidenza della Repubblica con i suoi consiglieri giuridici? Ebbe un peso l’opinione pubblica?

Racheli: Non ho idea del ruolo svolto dal presidente della Repubblica. Per quanto concerne l’opinione pubblica, non mi sembra che essa ebbe un ruolo di rilievo: dal mio punto di vista mi sembrò sostanzialmente assente, fatte le dovute eccezioni. Diverso è il discorso per ciò che concerne le correnti e i partiti (le varie posizioni possono essere desunte dal verbale della seduta del CSM in data 19 gennaio 1988, agevolmente ritracciabile su internet). Difficile decifrare taluni comportamenti. Taluni (PCI, PSI) erano chiaramente schierati a favore di Falcone, ma altri (DC) erano divisi, anzi “divisissimi”: Mirabelli e Pennacchini si astennero (Mirabelli, vicepresidente, per prassi si asteneva in ogni votazione), Ziccone votò pro Falcone, Lapenta votò a favore di Meli. Anche Magistratura democratica si divise: solo Caselli votò a favore di Falcone, mentre Paciotti e Borrè votarono per Meli. Si distinse particolarmente, nell’operare pro Meli, Vincenzo Geraci di Magistratura Indipendente (si veda sul punto quanto riferisce Luca Tescaroli nel suo “Obiettivo Falcone”, pag.35 ss.), fatto questo di non facile interpretazione, atteso che Geraci aveva lavorato con Falcone ed aveva avuto con lui rapporti di amicizia. Come interpretare siffatti comportamenti? Credo che la risposta debba essere articolata: alcune volte si trattò probabilmente di spinte dell’elettorato locale, altre di pregressi rapporti personali (di lavoro) con Falcone, altre ancora – forse – rispondevano ad input delle forze di referenza (palesi o occulte) ovvero a mere esigenze di tatticismi correntizi. Naturalmente è impossibile dare una risposta definitiva: le motivazioni reali dei singoli voti rimangono in gran parte relegate al regno delle ipotesi se non addirittura delle illazioni. Quel che sicuramente può dirsi e che si intravedeva e si percepiva un mondo oscuro che si muoveva nell’ombra; un mondo tanto più minaccioso quanto più indefinibile e impenetrabile.

3) La composizione del Consiglio superiore della magistratura come influì sulla scelta?

Racheli: Il CSM di cui feci parte fu eletto con collegio unico nazionale. Le vicende conseguenti ai mutamenti legislativi in materia di elezioni del CSM mi sono dunque meno note nel loro concreto attuarsi. Posso solo dire che sicuramente la tornata elettorale (cui partecipò – obtorto collo, se ben ricordo - anche Giovanni Falcone) fu sfavorevole ai magistrati noti a livello nazionale e purtuttavia relegati e legati alle logiche localistiche che non sempre coincidevano con il consenso di cui detti magistrati godevano a livello nazionale.

4) Quali furono le ragioni espresse del voto e quali gli schieramenti che si manifestarono nel corso del Plenum. Ricordi qualche episodio in particolare che possa risultare, oggi, significativo?

Racheli: Rinvio al verbale della seduta del CSM cui ho già accennato. Posso riferire con precisione quanto mi riguarda. Come ho sopra evidenziato fu di somma difficoltà decodificare le varie voci che giravano, poco importa se messe in giro ad arte o invece fondate. Si trattava di “chiacchiere” del più svariato tenore: basti pensare che, tra le voci correnti, c’era anche chi riconduceva gli accadimenti e la valenza della decisione da prendere ad una crescente rivalità tra Falcone e Sica (poi nominato Alto commissario per il coordinamento alla lotta alla criminalità mafiosa) che sarebbero stati, rispettivamente, referenti del SISDE e del SISMI (questa voce è stata ripresa da Maurizio Torrealta nel suo libro “Quarto livello” edito nel 2011, e da Luca Tescaroli, nel citato “Obiettivo Falcone, pag. 32 ss.) . Tutte “chiacchiere” che non facilitavano certo il compito di chi era chiamato a decidere. Ritenni dunque, come già detto, di “semplificare l’equazione” attenendomi a quanto da me pubblicamente dichiarato in campagna elettorale (che non avrei riconosciuto la c.d. disciplina di corrente in materia di valutazione dei magistrati) e ai fatti noti e indiscutibili. Il fatto noto e indiscutibile, nel caso di specie, era che il divario professionale specifico tra Meli e Falcone era sommo e tale da giustificare (come già aveva giustificato la nomina di Paolo Borsellino a Procuratore della Repubblica di Marsala) la non applicazione del criterio dell’anzianità. Ciò soprattutto da parte di chi (il CSM) ogni giorno si riempiva la bocca di questione nazionale (la mafia), di lotta senza quartiere alla criminalità mafiosa, etc. etc.

5) Quale ruolo giocò il parametro dell’attitudine ovvero della specializzazione nell’attività di contrasto alla criminalità mafiosa nel giudizio di comparazione tra i magistrati che concorrevano alla direzione dell’ufficio istruzione (e) quanto il parametro dell’anzianità? Quali erano le regole della circolare dell’epoca sul conferimento degli incarichi direttivi, quale lo spazio rimesso alla discrezionalità del Consiglio?

Racheli: Valeva all’epoca il criterio dell’anzianità senza demerito. Credetti (e credo tuttora) che fosse implicito nella regola che la “storia professionale” del candidato non dovesse essere tale da rendere evidente la sua inidoneità - rispetto ad altro concorrente - a ricoprire il posto in questione. Se, in ipotesi, aspirano al posto di Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Vattelappesca due candidati dei quali uno (il più anziano) ha svolto sempre (senza demerito) funzioni civili e l’altro sempre (e con massimo merito) funzioni requirenti penali, non vedo quale problema ci sia a preferire quest’ultimo. Nel caso di Falcone, gli fu preferito Meli che non aveva mai svolto funzioni di giudice istruttore.

6) Si assistette ad una votazione nella quale i componenti delle correnti non votarono in maniera compatta. Quale significato ti senti di attribuire a questo fatto storico? Ebbero, in altri termini, un peso rilevante le convinzioni personali dei consiglieri o prevalsero motivazioni espressive comunque, nella diversità delle opinioni, della normale dialettica dell’esercizio dell’autogoverno della magistratura?

Racheli: A questa domanda ho, in parte, già risposto. Aggiungo alcune considerazioni. Con riferimento alla vicenda-Falcone credo occorra evitare alcune posizioni che, semplificando l’accaduto, risultano in definitiva forvianti.

Innanzitutto bisogna comprendere che è molto diverso leggere l’accaduto con gli occhi di allora e con gli occhi di oggi. Oggi sono accaduti fatti (in primis, la strage di Capaci e l’uccisione – strettamente legata all’attentato di Capaci – di Paolo Borsellino) che consentono ipotesi e valutazioni in allora impossibili. Tanto premesso, c’è da dire che occorre evitare una posizione (che oggi ben può considerarsi minimalista) secondo cui la tragica fine di Falcone non fu che l’atto finale dell’azione vindice di una banda di malfattori mafiosi. Che non si trattò solo di una vicenda mafiosa non lo dico io o i tanti che – cognita re – commentarono l’accaduto. Lo dice la Direzione Investigativa Antimafia nella relazione del 10.8.1993 (la si può leggere in G. Capaldo, Roma mafiosa, Fazi editore, 2013). Si afferma in detta relazione: “(…) Lo scenario criminale delineato sullo sfondo di questi attentati ha messo in evidenza da un lato l’interesse alla loro esecuzione da parte della mafia e dall’altro la certezza operativa di ‘cosa nostra’. Ha altresì lasciato intravedere l’intervento di altre forze criminali in grado di elaborare quei sofisticati progetti necessari per il conseguimento di obiettivi di portata più ampia e travalicanti le esigenze specifiche dell’organizzazione mafiosa”.

Dunque, secondo la D.I.A., c’è un livello delinquenziale ulteriore e diverso da quello mafioso: “un gruppo che” prosegue la relazione “in mancanza di una base costituita da autentici rivoluzionari (come, ad esempio, hanno avuto le brigate rosse) si affida all’apporto operativo della criminalità organizzata”. Tanto per essere chiari considero fatto grave e significativo (e, per alcuni versi allarmante) che nessuno sia stato chiamato a rendere conto, a chi di dovere, di affermazioni che non avvengono nel contesto di una chiacchierata al bar, ma in sede altamente istituzionale (la relazione è diretta, per il tramite del Ministro dell’Interno, al presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari). Quali sono i fatti e i nomi che consentono di ipotizzare – anche (soprattutto?) con riferimento alle stragi di Capaci e di via D’Amelio – un ruolo svolto da “finanzieri d’assalto, funzionari dello Stato infedeli e pubblici amministratori corrotti “(è sempre la relazione che parla)? Comunque sia dobbiamo dare per acquisita la certezza che vi furono forze occulte antagoniste all’opera di Giovanni Falcone che costituiva una “gravissima minaccia sia per la mafia sia per quanti, a vario titolo, fossero ad essa collegati” (così la relazione sopra citata). Un “collegamento” che operò anche nel caso dell’eccidio di via D’Amelio, riconducibile, afferma la D.I.A., ad un salto di qualità posto in essere “da ‘cosa nostra’ e dagli altri poteri ad essa collegati”. Se dunque l’azione di Falcone fu contrastata (anche) da uno schieramento-fantasma (le “menti raffinatissime” di cui parlò Falcone), sempre intravedibile tra le pieghe degli accadimenti (significativo il titolo del libro “I misteri dell’Addaura…ma fu solo Cosa Nostra?” di Luca Tescaroli) è difficile ipotizzare che questo schieramento sia rimasto inerte in un momento-clou come quello che si consumò nel CSM il 19 gennaio 1988.

Se la posizione “minimalista” non è condivisibile, neppure però è accettabile quella “massimalista”, secondo cui tutti coloro che votarono (o si adoperarono perché si votasse) contro Falcone facevano parte di un ben organizzato schieramento, animato da identici intenti: non tutti quelli che viaggiano sul medesimo autobus hanno identica destinazione. Sull’autobus del CSM salirono passeggeri eterogenei: chi – è lecito ipotizzarlo – pilotato dall’humus cui faceva riferimento la relazione della D.I.A. sopra citata; chi abbarbicato, per fini pseudo-garantistici, al criterio dell’anzianità; chi convinto in cuor suo della validità della nomina di Falcone, ma legato mani e piedi alla c.d. disciplina di corrente. Ecco: le correnti. Su di esse occorrerà spendere alcune parole. Le correnti amavano (ed amano) fregiarsi di Giovanni Falcone, ma non amavano Giovanni Falcone: era troppo intelligente, libero di mente, per nulla proclive alle liturgie e alle gerarchie di corrente, aperto al nuovo (incarnava, con tutta evidenza, il detto eracliteo “i cani, non gli uomini abbaiano alle novità”). Giovanni Falcone rappresentava il meglio della magistratura e ciò non gli ha giovato perché, come è noto, la moneta cattiva scaccia quella buona. La maggioranza dei magistrati si riteneva più garantita nelle proprie aspirazioni da criteri oggettivi che non da criteri meritocratici. La miopia delle correnti fu quella di sacrificare Falcone sull’altare dei calcoli elettoralistici: il voto, come la pecunia, non olet.

7) Anche in quel caso si ventilò che l’adesione all’una o all’altra proposta avrebbe determinato uno scostamento dalla disciplina regolamentare. Allora come oggi si evocarono precedenti scelte per legittimare le rispettive posizioni. Cosa è cambiato negli anni successivi rispetto al tema delle scelte dei posti direttivi e semidirettivi?

Racheli: Sono troppo lontano dalle dinamiche dell’ANM e del CSM per esprimere un giudizio appropriato. A me sembra – “vicende Palamara” docent – che, a conti fatti, è proseguita la trasformazione dell’iniziale idealità che determinò e giustificò ampiamente la nascita delle correnti (sarebbe opportuno spiegare oggi ai giovani magistrati, ma non solo a loro, la storia del “correntismo”) in mera prassi dell’appartenenza. Non più weltanschauung che si confrontano - e talora si scontrano - al servizio di una giustizia migliore, ma schieramenti dai quali potersi aspettare protezione in cambio della militanza. Vorrei qui osservare come – dall’angolo visuale della storia della magistratura italiana – la mancata nomina (dovrei dire: le mancate nomine: a consigliere istruttore, a procuratore aggiunto, al CSM, etc.) di Giovanni Falcone a consigliere istruttore – epifania di una profonda dissonanza tra lui e la magistratura – segna anche un’occasione perduta per un ammodernamento della “gestione” della magistratura e, ad un tempo, il rafforzamento della logica dell’appartenenza cui sopra accennavo. Di fronte ad una società dove tutto cambia e si dissolve in tempi brevissimi, la scelta compiuta dal CSM il 19 gennaio 1988, rappresentò non solo una somma ingiustizia nei confronti di Falcone e una incredibile insensibilità rispetto alle esigenze di quella che viene chiamata “lotta alla mafia”, ma anche un atto di cecità rispetto ai rinnovamenti imposti dai mutamenti epocali in corso.

Uno strumento utile: le schede tematiche del dipartimento del Consiglio d’Europa per l’esecuzione delle sentenze della Corte edu.

di Guido Raimondi

La pubblicazione, lo scorso mese di maggio, sul sito del Dipartimento del Consiglio d’Europa per l’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, della scheda tematica (Factsheet) sulla “materia costituzionale”[1] è una buona occasione per attirare l’attenzione dei lettori di Giustizia insieme su di un aspetto particolarmente importante del sistema europeo di protezione dei diritti umani istituito con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950 (in seguito: la Convenzione), cioè quello, per l’appunto, dell’esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo.

Se ci si accorda a ritenere questo sistema europeo di tutela come il più efficace esistente al mondo tra tutti quelli messi in piedi dopo l’adozione della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo nel 1948, la ragione di questa convinzione, che non è seriamente contestata da alcuno, risiede principalmente nel carattere vincolante delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, stabilito dall’art. 46 della Convenzione, e nel meccanismo di sorveglianza sulla corretta esecuzione delle sentenze, competenza quest’ultima che la stessa Convenzione – sempre all’art. 46 – affida all’organo di direzione politica del Consiglio d’Europa, il Comitato dei ministri, formato dai ministri degli affari esteri dei Paesi membri del Consiglio d’Europa o dai loro delegati.