L’autore. autorevole giornalista e scrittore, è stato capace con questo libro di raccontare con realismo e fedeltà storica gli “anni di piombo” in Italia, in particolare gli anni settanta, non a caso qui definiti anche “anni del furore”. Ma ciò che in qualche modo positivamente sorprende è che lo abbia fatto non scrivendo un saggio, come normalmente avviene, ma un romanzo. Nei saggi solitamente abbondano ipotesi indimostrate e falsi misteri che potrebbero magari giustificarsi nei romanzi, ma proprio in Romanzo Rosso vale l’opposto. È la storia di un padre, Piero Villa, che in quegli anni era stato un “terrorista” – pur se lui si autodefinisce “ribelle” o “soldato” – ed aveva fatto parte del “Mucchio Selvaggio”, un gruppo, più che un’organizzazione, collocabile nell’area dell’Autonomia Operaia.

Piero Villa, il cui nome di battaglia era all’epoca “Biondo”, è un latitante ormai dimenticato, riuscito a sfuggire alla morte ed al carcere, che – dopo aver “combattuto” anche in Centroamerica - ha finito con il rifugiarsi in Cile, nel deserto di Atacama alle pendici del vulcano Licancabur ed assumere una terza identità, Diego Torres. Il Biondo, fuggito dall’Italia prima che nascesse, non ha mai conosciuto suo figlio Nelson, concepito con Francesca, una giovane milanese impegnata politicamente ma non componente del “Mucchio”. Dopo mezzo secolo di reciproca distanza, peraltro priva di qualsiasi contatto e voglia di conoscersi, il “Biondo” decide di rinascere e riesce a far pervenire a Nelson un invito in Cile, dove intende raccontargli il suo passato, non per giustificarlo ma solo perché è arrivato il momento che Nelson tutto sappia. Il romanzo diventa un racconto delle reciproche esistenze, con il “Biondo” che descrive il suo avvicinarsi quasi casuale alla lotta armata, parlandogli dei suoi “compagni” di strada “Nuvola” e “Lampo”, di “Falco” il leader intellettuale, di “Lisetta” e “Norma”, di tanti altri e dei loro rispettivi destini. Qui il romanzo diventa storia vera, quella delle Assemblee di Autonomia, dei cortei di protesta di quegli anni, che non erano affatto manifestazioni spontanee (come a molti piace ancora oggi raccontare per dimostrare la dimensione del proletariato armato) ma eventi organizzati a tavolino con collocazione mirata dei pochi militanti armati, e destinazioni studiate per evitare o sorprendere i celerini . Erano appena una trentina i componenti del Mucchio che vi partecipavano (ed anche il “Biondo” lo aveva fatto talvolta sparando) insieme ad anarchici, a militanti di Lotta Comunista (dotati solo di chiavi inglesi) e di altri gruppi, ma non certo delle Brigate Rosse che – spiegava “Falco” ai compagni durante un pranzo – “concepivano la lotta armata come una strategia politica autonoma, autosufficiente e risolutiva, mentre l’ Autonomia operaia sollecitava ed operava perché fossero la masse operaie a sollevarsi, non solo le mosche cocchiere”: una verità raccontata con parole stimolanti come quella sulla falsità del sostegno al terrorismo proveniente dalle fabbriche e dagli operai che il Mucchio “voleva piuttosto spazzare perché il lavoro diventasse volontario, l’ozio un diritto e la creatività una ricchezza collettiva”.

Nelson, narrando a pezzi la sua giovane storia, ascolta quasi silente le parole del padre, ma progressivamente le sue domande crescono: apprende quali erano le sigle dei gruppi terroristici, quali le loro matrici, quali le aree territoriali in cui operavano e gli omicidi ed attentati che avevano commesso, determinando la progressiva reazione delle istituzioni, specie all’indomani della strage di via Fani e del sequestro ed omicidio di Aldo Moro. Il “Biondo” racconta del ritrovamento dei corpi di Fausto e Iaio in via Mancinelli a Milano, ma confessa anche di non sapersi spiegare gli omicidi di persone come l’operaio sindacalista Guido Rossa, il magistrato Emilio Alessandrini, il gioielliere Pier Luigi Torreggiani, rispettivamente rivendicati da B.R., Prima Linea (due gruppi in continua espansione che finiscono sostanzialmente con il cancellare gli altri) e Proletari Armati per il Comunismo, nonché l’omicidio del commissario Luigi Calabresi, mai rivendicato e sulle cui responsabilità ancora si discute.

Il romanzo procede con linguaggio originale, ricco di battute anche “leggere”, e con la descrizione dei luoghi milanesi frequentati dai protagonisti per “appuntamenti di lavoro” nonché per pranzi e cene, come se fossero solo giovani amici. Molte e raffinate le citazioni dei gruppi e cantanti rock e jazz le cui musiche e parole (che anche io ho sempre amato) facevano da sottofondo alla elaborazione di piani criminali.

Ma “Romanzo Rosso” parla anche di argomenti più complessi e l’ascolto attento di Nelson potrebbe essere anche quello di gran parte di noi: il padre gli parla infatti di “sofisticate” e forzate interpretazioni delle ragioni del terrorismo, delle comprensibili critiche alla “Operazione 7 Aprile” contro l’ Autonomia Operaia, della dottrina Mitterand tanto cara agli intellò francesi e strumentalizzata in mala fede per giustificare la mancata estradizione di terroristi latitanti, della espansione della mafia al nord ma anche dell’assenza di collegamenti tra terroristi e delinquenza comune (salvo il caso del sequestro e dell’omicidio del 14 aprile 1975 di Carlo Saronio). Doverosi i riferimenti alla “strategia della tensione” ed alle ipotizzate responsabilità istituzionali nello sfruttare il terrorismo per finalità politiche, pur se personalmente non credo né all’una , né alle altre, così come non credo che si possano generalizzare sporadici episodi di violenza addebitabili a singoli esponenti delle forze dell’ordine, di cui pure il romanzo parla, trasformandoli in condotte diffuse e preordinate.

Credo che anche l’autore condivida quest’ultima mia affermazione come è forse deducibile da quanto uno sbirro, rivendicando la correttezza del suo comportamento, dice al “Biondo” dopo averlo di fatto liberato dalle violenze di alcuni suoi colleghi : “Sai perché li ho fermati? Per proteggere loro, non te. Proteggerli dall’errore di credersi indipendenti dalla legge... Persino voi, banditi e terroristi del cazzo, avete dei diritti che valgono più della vostra ideologia di morte. Possono non piacerci, ma sono le regole della democrazia. E noi vi manderemo in galera usando la democrazia, non le botte o le finte esecuzioni!”. Esattamente come hanno fatto le istituzioni italiane per sconfiggere il terrorismo degli anni di piombo. Ma ancora più chiare sono le parole del “Biondo” (che pure credo condivise da Corrias) quando, parlando con Nelson, distrugge le tesi del “grande vecchio” e smonta i falsi misteri che tanto successo riscuotono presso alcuni sedicenti intellettuali e presso le Commissioni parlamentari d’inchiesta sul terrorismo e sulle stragi: “I misteri del terrorismo e i suoi legami con gli agenti segreti bulgari, anzi cecoslovacchi, anzi sovietici, si svelano di giorno in giorno, allargando il quadro delle indagini e definendo paesaggi sempre più inquietanti. Ma qualcosa non torna.”

Nell’ultima parte del Romanzo Rosso, dopo che il “Biondo” ha raccontato anche la sua vita a Parigi da clandestino con nuova identità ed il diverso destino di altri suoi compagni (alcuni dei quali sono anche morti), dopo che ha spiegato il tempo e le ragioni della sconfitta propria, del Mucchio Selvaggio e degli altri gruppi armati, il “dialogo a puntate” con il figlio si fa sempre più personale perché comunque la sua vita è cambiata pur affollata da ricordi che tornano della vita precedente (“Quasi nulla di quello che ero c’entra con quello che sono oggi. Mi ricordo tutto. Mi spiego tutto. Ma non lo capisco più. La mia storia finisce qui. Adesso”). Il passato del “Biondo” è per certi versi anche quello di chiunque abbia vissuto quegli anni. Coloro che non c’erano o erano distratti dovrebbero leggere il libro di Pino Corrias per sapere e conoscere la verità. Non solo quella delle stupende ed emozionanti ultime pagine.

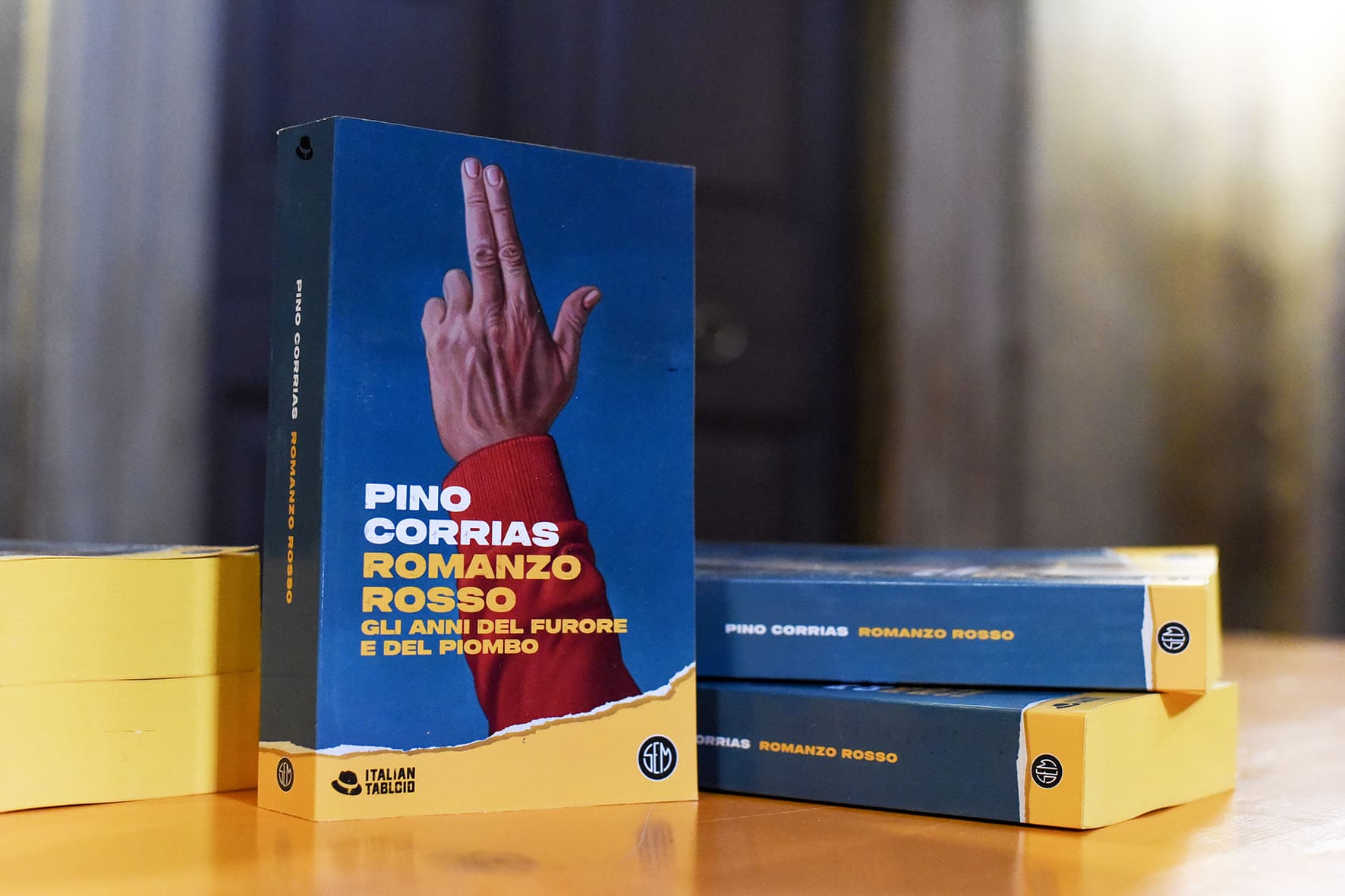

Pino Corrias, Romanzo Rosso. Gli anni del furore e del piombo, Sem Feltrinelli, 2025.

E poi Aggiungi alla schermata principale.

E poi Aggiungi alla schermata principale.