Diamanti di Ferzan Özpetek

Recensione di Dino Petralia

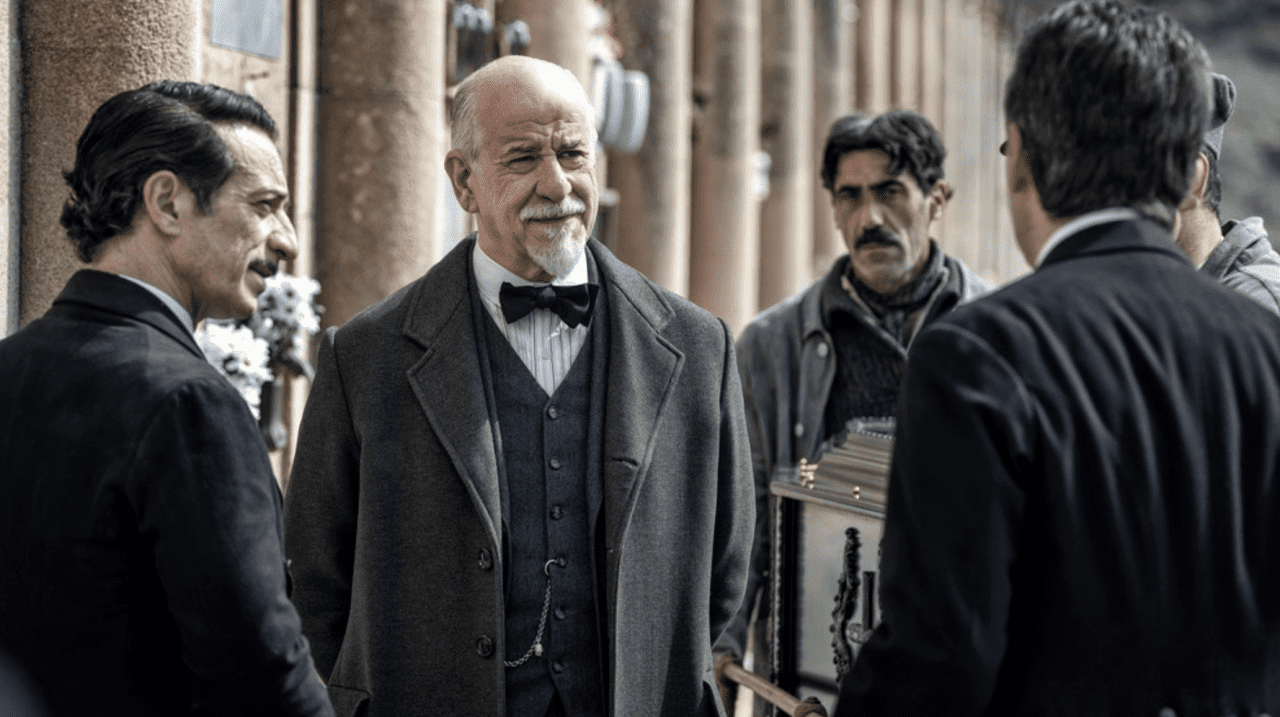

Una lunga tavola imbandita con sapore di scampagnata apre l’ultimo lavoro di Özpetek, per chiudersi poi allo stesso modo in un balzo temporale che corre tra una didascalica riunione del regista con i suoi attori e un pranzo comunitario in bilico tra celebrazione e dopolavoro. Nel mezzo una trama esteticamente perfetta, calibrata su un acquerello caratteriale pressoché tutto al femminile, dove le pulsazioni esistenziali di ogni protagonista ruotano in un girotondo di accadimenti familiari di potenza e riscatto intorno ad un binomio anch’esso al femminile, le sorelle Alberta e Gabriella Canova, titolari di una sartoria romana specializzata in costumi di cinema e teatro; donne entrambe lacerate da un abisso sentimentale a diverso titolo responsabile di un dolore immanente e virale.

Non è necessario vedersi quando ci si vuole bene, è il manifesto esistenziale che Özpetek proietta sull’intera sequenza filmica, frammentandolo nel racconto delle difficoltà relazionali del figlio adolescente della capo sarta Nina, nel riconoscente amore della modista Paola verso il compagno turco da tempo lontano e sublimato al centro nell’ormai eterna assenza di Amelia, figlia di Gabriella, morta in un incidente stradale, e nell’irrisolto legame parigino tra Alberta, indurita dal vuoto sentimentale, e l’imprenditore Cavani. Una frammentazione emotivamente ricercata e pulviscolare, quella del regista, non solo di privazioni e dolore, ma anche di riscatti e rinascite di donne, in cui a far da contraltare si muovono figure maschili violente e meschine, ridicole e comunque perdenti, ma ancor peggio sorde e cieche del loro intorno. Ma di quel proclama altrettanto vero è tuttavia anche il contrario; ed è lo stesso regista a rimarcarlo nell’esaltazione della solidale comunità artigianale della sartoria e del microcosmo affettivo, intriso di bisogno di vicinanza, proprio delle due sorelle. Una prossimità ancora una volta tutta al femminile, espressione di una potenza dominante pronta a deflagrare, capace di scardinare il disagio e neutralizzare il tormento, a patto di una soluzione eticamente risolutrice, benefica e pacificante, o pronta ad esplodere tra le pieghe di un talento nascosto, tanto sorprendente quanto provvidenziale, quello di Beatrice, nipote post sessantottina della ricamatrice Eleonora, svelatasi geniale modista. Quella stessa vicinanza conviviale, anticipata in esordio e magnificata alla fine, risolutiva pure dell’eterna frizione tra teatro e cinema, impersonata dalle due rispettive primedonne, che fa da sfondo nel contemporaneo impiego delle sarte di Casa Canova nella realizzazione dei distinti costumi di scena.

E quanto ai costumi, azzeccata allegoria del raffinato scenario esistenziale, è la realizzazione dell’abito della protagonista del film curato dalla premiata ma rabbiosa costumista Bianca Vega a campeggiare nel finale; un costume volutamente ricco e sontuoso, destinato a simboleggiare, così riepilogando e sintetizzando i passaggi rivoluzionari di ogni singola artigiana e delle loro titolari, come in un collier di diamanti, l’importanza e la preziosità del riscatto femminile, qui celebrato da Özpetek in forma di primato.

Difficile distinguere infine il tratto recitativo del ricco cast di note e provette attrici, valendo per tutte la menzione dell’ottima prova di Vanessa Scalera (l’isterica Vega) e di Mara Venier (la cuoca Silvana), entrambe assai versate in ruoli complessi per sguardi e coloriture di quella umanità di donna, travolgente e protettiva, loro imposta dal copione.