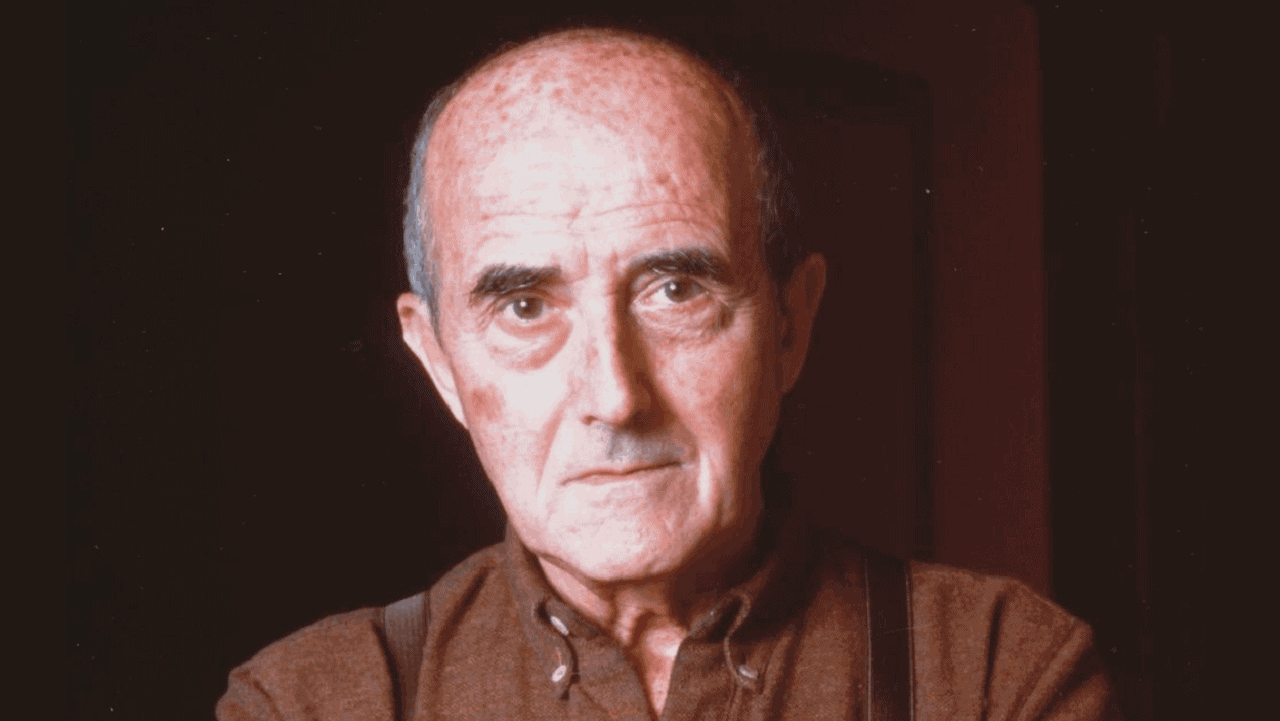

Franco Cordero Il lascito formativo di un grande Maestro

di Giuseppe Santalucia

Sommario. 1. Il senso di questo ricordo. – 2. La centralità scientifica del Manuale. – 4. Il contributo alla Procedura come settore scientifico autonomo. – 5. Il volto politico del processo. – 6. L’intellettuale impegnato. – 7. Una lezione di vita sul Potere.

1. Il senso di questo ricordo.

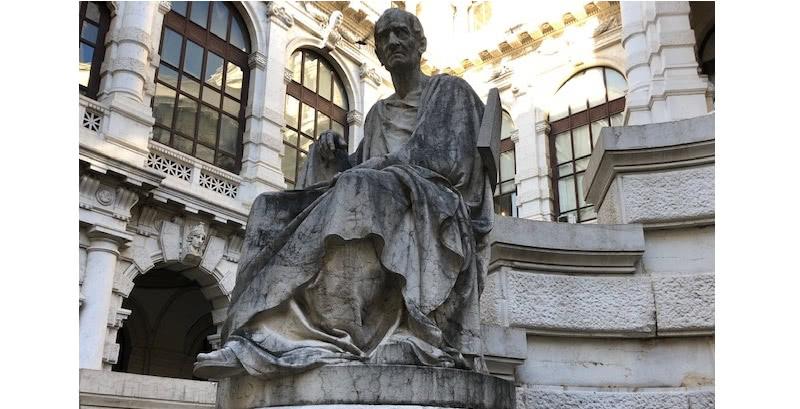

L’8 maggio è scomparso Franco Cordero, uno dei grandi Maestri della Procedura penale.

Non posso condividere con i lettori della Rivista ricordi personali dello studioso, per il semplice fatto che non ho avuto la fortuna di frequentarlo o anche soltanto di farne la personale conoscenza.

Ho solo memoria di un incontro a margine di un convegno veneziano di circa dieci anni fa sull’abuso del processo, in cui mi sorpresi a pensare come la gracilità del fisico minuto potesse sostenere – e accompagnarsi a – una tale possanza del pensiero.

Non ho neanche la pretesa di tratteggiarne la figura di intellettuale, troppo elevata e poliedrica – storico, filosofo, romanziere, opinionista politico, oltre che giurista – perché io possa misurarmi con un impegno all’evidenza al di fuori della mia portata.

Coltivo piuttosto, con queste poche righe, un proposito modesto: testimoniare che un’ampia platea di studenti e poi operatori del diritto – categoria vasta se si considerano i molti anni di influenza dell’insegnamento di Franco Cordero nell’Università italiana e in cui posso annoverarmi, uno fra i tanti – ha trovato nei suoi scritti, soprattutto nel poderoso Manuale, le chiavi per una lettura critica e consapevole di una materia che, per mezzo del suo insegnamento, ha saputo affascinare.

Allievi di Franco Cordero, in un senso ampio, sono stati molti di più di quelli che hanno avuto la fortuna di giovarsi del suo insegnamento diretto o, ancor più, di essere guidati e sostenuti nel percorso di studi post-universitari. In ciò risiede la grandezza dello studioso e del maestro, che attraverso i libri e gli scritti ha saputo contribuire alla formazione giuridica di un numero vastissimo di studenti e giuristi.

2. La centralità scientifica del Manuale.

Ne parlo come di un fenomeno raro, perché tale è.

In un periodo di copiosa, quasi alluvionale, produzione di volumi giuridici, anche nel settore del diritto processuale penale, sono poche, pochissime, le opere che si stagliano nella moltitudine dei testi e si pongono come punti fermi, guide sicure a cui attingere con mai inutili riletture che fanno scoprire e riscoprire aspetti prima non colti, non consapevolmente acquisiti in tutto il loro significato.

Molti hanno detto, e giustamente, che è riduttivo definire manuale un’opera che, in una pluralità di edizioni, ha accompagnato il passaggio dal vecchio al nuovo codice nelle sue molteplici e progressive novelle.

Un testo complesso, di impegnativa lettura per profondità concettuale e ricchezza di riferimenti storici, che si avvale di una scrittura asciutta, essenziale e densa, che non consente distrazioni, allentamenti di attenzione.

Con una molteplicità di livelli di approccio sa essere fruibile dallo studente e dallo studioso maturo, sa parlare a chi muove i primi passi nell’apprendimento della materia – seppure a condizione di una particolare ma adeguatamente contraccambiata determinazione ad apprendere – e a chi ne è invece cultore esperto, dando al primo il senso compiuto della struttura processuale col disvelamento del significato politico in uno alla spiegazione dei meccanismi di funzionamento, e offrendo al secondo spunti interpretativi prima rimasti in ombra, connessioni feconde di nuove sistemazioni e ricostruzioni.

3. Le ragioni del successo del Manuale.

Il Manuale sa mantenere vivo negli anni il dialogo con il lettore, evita che si esaurisca perché dischiude sempre nuovi orizzonti, fa sperimentare nuovi percorsi e stimola nuove riflessioni.

Da dove, ci si chiede allora, tanta ricchezza?

Anzitutto, penso di poter dire, dalla straordinaria capacità di storicizzazione degli istituti, dalla sapiente collocazione nella storia del pensiero e degli assetti culturali della società, che rendono viva la Procedura e danno immediata comprensione anche al meno attrezzato tra i lettori di come essa sia, come lo stesso Cordero ha ricordato, il prodotto e lo specchio del grado di civiltà di una comunità. Dalla dimensione storica, dalla individuazione delle radici di alcuni tra i più importanti istituti si è agevolati nel cogliere le ragioni del presente, a penetrare con maggior consapevolezza nel cuore del meccanismo processuale.

Il Manuale tratteggia la dimensione autenticamente politica del processo, luogo di esercizio di un potere terribile quale è quello dell’uomo che può disporre della libertà dell’altro. Il processo penale ha da sempre rappresentato una delle principali forme della relazione tra il Potere e la vita e i modi in cui questa relazione si è nel tempo declinata sono il precipitato della cultura politica che ne è stato e ne è contesto.

Questo postulato della dottrina processualistica è l’architrave democratica su cui prende corpo l’intero insegnamento del Manuale, condotto con eccezionale nitore logico nella spiegazione degli istituti e caratterizzato dalla semplicità delle soluzioni critiche

Qui si coglie, ritengo, l’altro grande carattere dell’opera che ne fa impareggiabile strumento di studio.

Si tratta dall’uso sapiente di un metodo improntato a rigore scientifico, che fa apparire, appunto, semplice quel che altrimenti, senza quella guida ricostruttiva, sarebbe risultato oltremodo ostico e complesso.

4. Il contributo alla Procedura come settore scientifico autonomo.

È lo stesso robusto pensiero critico che si ritrova in quell’altra importante opera, un classico della letteratura processuale, costituita dai Tre studi sulle prove penali, con cui Cordero definì, nei lontani anni sessanta del secolo passato, una sistemazione dommatica del procedimento probatorio e delle patologie della prova ancora attuale, e che ha favorito con largo anticipo la riforma della disciplina codicistica del 1988.

Sono scritti che, come più volte e da più parti è stato sottolineato, hanno contribuito alla strutturazione della procedura penale in settore scientifico autonomo dal Diritto penale, facendo cessare quel periodo di ancillare marginalità che, almeno fino agli anni trenta del secolo scorso, aveva segnato il rapporto tra la pratica processuale, roba da cerusici-flebotomi-barbieri del diritto, e il Diritto penale. Anche se, avverte Cordero, non era stato sempre così, perché nei secoli ancora precedenti la Procedura aveva avuto ben altre fortune, quando nel primo basso Medioevo italiano la letteratura penalistica originava come procedura.

In questa direzione, che lo individua come uno dei Padri del diritto processuale penale appunto perché tra gli artefici dell’autonomizzazione dommatica e quindi fautore della dignità scientifica della disciplina, va richiamato un lavoro monografico precedente, Le situazioni soggettive nel processo penale, del 1956.

Un’opera che innovò rispetto alle tradizionali teorizzazioni del processo incentrate sulla nozione di rapporto giuridico e dei presupposti processuali di impronta manziniana, e pose attenzione al fenomeno processuale in termini di combinazione e di convergenza dei comportamenti degli attori, parti e giudice, riguardati nella loro relazione con una norma attributiva di una situazione definibile in termini di potere, facoltà, onere e dovere; e quindi esaminati nella loro rilevanza secondo le previsioni di fattispecie normativamente qualificate.

Come osserva Cordero, l’adesione alla categoria del rapporto giuridico per spiegare il fenomeno processuale aveva prodotto non pochi guasti nella giurisprudenza che, utilizzando quella metafora, era giunta a negare la qualità di imputato al non comparso davanti al giudice istruttore che aveva emesso un mandato. Anche se – è lo stesso Cordero a evidenziarlo –, proprio lavorando intorno alla nozione di rapporto giuridico, la Corte di cassazione, notoriamente aliena da mosse libertarie, era riuscita a contenere i dannosi effetti della riforma autoritaria degli anni trenta del secolo scorso con cui erano state relativizzate tutte le nullità; per i casi – ad esempio – di nullità, precocemente sanate, del decreto di citazione e quindi di dibattimenti svolti in assenza dell’imputato non citato oppure in assenza del difensore, del pari non avvisato, la giurisprudenza aveva risposto dando vita, in ragione del mai costituito rapporto processuale e quindi dell’assenza dell’imputato e/o del difensore, ad una forma patologica atipica, l’inesistenza, rendendo così rilevabile anche d’ufficio e senza alcun termine il vizio dell’atto compiuto in assoluto spregio delle garanzie difensive.

5. Il volto politico del processo.

Riguardato dal punto di vista delle situazioni giuridiche soggettive il fenomeno processuale è colto nella configurazione dinamica, nella sua struttura progressiva, e assai meglio si adatta al modello accusatorio per atteggiarsi a spettacolo dialettico, tensione agonistica, partita aperta, duello, secondo regole e forme che plasmano il conflitto, e in cui più che l’esito contano, appunto, le regole del gioco: perché la caccia val più della preda e cioè il modo in cui si agisce val più del risultato.

Da qui la necessaria attenzione alle forme, perché il processo è prassi ragionata, e l’implicito monito a non farsi suggestionare da progetti di de-formalizzazione del rito in nome di risultati più facilmente o più speditamente raggiungibili; indiscusso che le forme non devono imbrlgliare l’azione, ma regolarla e che quindi la considerazione di esse non può risolversi in vuoto formalismo.

Ma l’in-sé del processo sta nel rispetto della dignità dell’uomo, nella tutela dei suoi diritti fondamentali, condizione essenziale per rendere tollerabili gli errori che sono a volte inevitabili nell’accertamento della verità.

Non può dunque ipotizzarsi un processo senza contraddittorio, metodo epistemologicamente imposto per la formazione delle prove e regola moralmente necessaria.

Il processo è prassi ragionata, non ammette idee precostituite che non siano soggette alle verifiche di un ragionamento rigoroso, condotto secondo lo stretto principio di conseguenzialità logica, anche inesorabile, che tiene fuori dal suo raggio di azione considerazioni di risultato e accomodamenti di convenienza.

6. L’intellettuale impegnato.

La fedeltà al pensiero critico, conformato a una rigorosa geometria – come è stato di recente detto da R. Bonsignori, La geometria nel pensiero di Franco Cordero, in giurisprudenzapenale.com, 16 maggio 2020 – oltre che metodo scientifico, è principio etico.

Lo si ritrova negli anni della serrata polemica con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, presso cui era titolare della cattedra di diritto processuale penale, quando il suo volume Gli osservanti. Fenomenologia della norma, pubblicato nel 1969, fu ritenuto un testo eterodosso, la cui lettura avrebbe potuto far perdere immediatamente la fede ai malcapitati; e determinò le autorità ecclesiastiche a revocare il nulla osta necessario a entrare a far parte del corpo docente (e a permanervi) dell’Università.

Non vi fu ostinazione o rigidità ideologica, non vi fu carenza di flessibilità – così, invece, F. D’Agostino, in Avvenire.it, 10 maggio 2020 – nella scelta di non chiedere il trasferimento ad altra sede; e, invece, di insistere in un contenzioso che infine approdò dinnanzi alla Corte costituzionale per la valutazione della legittimità della disposizione concordataria secondo cui la nomina dei professori di quella Università doveva essere preceduta dal nulla osta della Santa sede.

In quel comportamento si individua piuttosto il rifiuto etico del dogma, quale che ne sia la natura o la provenienza, ostacolo allo sviluppo del pensiero critico, che risponde e deve rispondere soltanto alle sue regole e non può recedere in vista di accomodamenti, magari utili anche in una prospettiva di utilità personale.

Lo stesso atteggiamento di intransigenza si apprezza nel più recente periodo in cui Cordero si è dedicato all’osservazione della vita e del costume politico. In quegli anni ha prodotto numerosi articoli di opinione per La Repubblica, e ha pubblicato vari volumi – Le strane regole del signor B., Nere lune d’Italia, Morbo italico –, con cui ha condotto una serrata analisi della decadenza della vita pubblica, cogliendo con lucida visione le forme, a volte sguaiate e spesso grottesche, del Potere.

7. Una lezione di vita sul Potere.

La distanza dal Potere, nelle sue manifestazioni deteriori, a tratti percorse da prevaricazione, può essere eletta a carattere distintivo delle plurime espressioni del pensiero di Cordero.

Un intellettuale che ha vissuto l’impegno universitario tenendosi lontano dalla gestione del potere accademico, che si esprime anche nell’assegnazione delle cattedre e dei posti. Non ha dato vita ad una Scuola – ed è questo il rammarico che oggi può avvertirsi –, non ha cresciuto allievi da sistemare in quella o in quell’altra Università.

È rimasto estraneo agli affari faticosi di chi assume la responsabilità del futuro professionale di altri in un mondo che ha ipocritamente dismesso i meccanismi di una lecita, trasparente e responsabilizzante cooptazione, per affidarsi a un sistema di concorsi che, oltre a mortificare a volte (spesso?) i meriti scientifici dei concorrenti, si è rivelato inadeguato ad assicurare la legittimità, o quanto meno l’immagine di essa, nelle procedure di promozione.

E su questo terreno la figura di Franco Cordero è di monito non solo all’Accademia; lo è, in misura non minore, alla Magistratura che, al pari dell’Università, si avvale degli strumenti dell’autogoverno nella gestione del potere, delle promozioni e degli avanzamenti per così dire di carriera.

Occorrerebbe accostarsi a quegli affari, a cui è pur necessario attendere, con il rigore e l’intransigenza dell’intellettuale che non devia verso i compromessi.

È un dover essere molto impegnativo, con cui le grandi figure riescono a misurarsi assai più agevolmente di quanto capita ai molti altri.

Traguardo che sembra irraggiungibile, che tollera umane défaillance e passi falsi ma che deve orientare – per quel che ora interessa – i giuristi, accademici e non.

È questo un lascito non meno rilevante dell’insegnamento di Franco Cordero. Il rigore dello scienziato che diviene fondamento etico dell’impegno pubblico.