GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

“Se ci fosse luce sarebbe bellissimo...” (lettera di Aldo Moro alla moglie)

di Francesco Messina

Sono passati 42 anni dalla morte di Aldo Moro.

Anche questo anniversario rischia di allontanarsi fra parole ripetute e usurate, oppure nella riproposizione dei dubbi irrisolti che riguardano i protagonisti della vicenda giudiziaria.

Non sembra, invece, essere avvertita come esigenza comune l'analisi più profonda dei contenuti dell'esperienza morotea, dei suoi effetti sulla società italiana e, separata da ciò che è oramai contingenza storica, della sua utilità anche per il tempo attuale.

A chi per storia personale o per studi universitari ha l'opportunità di rileggere o di riascoltare Moro, giurista e politico, spesso viene chiesto il motivo per cui, oltre alla tendenza puramente celebrativa, vi sia un sostanziale “silenzio” politico-culturale intorno ai tratti qualificanti del suo pensiero.

E' un interrogativo che merita qualche risposta. Non tanto per compensare il senso di vuoto, di incompiutezza, di sottile rimorso che accompagna chi ha vissuto quella stagione politica e ha conosciuto direttamente il valore dello Statista, quanto, invece, perché è opportuno stimolare e soddisfare la ricerca di coloro che per età non hanno potuto apprezzare la finezza del pensiero moroteo, il suo costante impegno etico, le prospettive del suo agire politico.

E' questo un aiuto proficuo per chiunque oggi vive il paradosso di avere grandi possibilità per acquisire informazioni storiche e culturali, ma che, contemporaneamente, sconta carenze di metodo, di educazione, d’indirizzo che impediscono il trasformarsi di quella potenzialità in conoscenza effettiva.

***

Spesso si usa dire che i cittadini sono invitati a diventare artefici diretti della politica.

E' un auspicio condivisibile, ma che non può prescindere da una necessità ancora più urgente: una classe dirigente deve saper fare formazione (che è anche studio rigoroso e critico del proprio passato). E, quindi, deve creare le premesse perché ogni cittadino consideri importante dare e, aggiungo, pretendere dagli altri, giudizi informati e coerenti con la storia della propria comunità.

Il senso diffuso di separatezza fra corpo sociale e rappresentanti delle Istituzioni nasce proprio da questo vuoto cognitivo, dall'idea che l'azione politica sia un’improvvisazione estetica o, con effetti peggiori, coincida con la semplice ricerca di un risultato demoscopico.

Sono interpretazioni che spesso si accompagnano a un’altra convinzione, quella per cui la coerenza sui principi sia concetto superato, e non, invece, indispensabile chiave di lettura per il presente e il futuro. In base a tali considerazioni si dovrebbe allora concludere -e sarebbe esercizio di onestà intellettuale- per l'inattualità del pensiero e della figura di Moro sul piano dell’etica e del metodo.

D’altra parte, l'intento di “santificare” l'Uomo, che fu immediato dopo la sua tragica fine; la scelta di preferire approcci puramente agiografici sono stati funzionali a raggiungere due scopi.

Il primo è stato quello di semplificare, sino al punto di banalizzarla, una delle vicende più tragiche e complesse della storia dello Stato italiano, caratterizzata da ciniche convergenze di poteri nazionali e internazionali che, le indagini giudiziarie e storiche hanno reso, nel corso degli anni, meno incomprendibili, pur rimanendo ampi gli spazi dell’oscuro e dell’indicibile.

Il secondo effetto è stato quello di depotenziare l'essenza della prospettiva morotea, vale a dire il suo essere elemento di “contraddizione” e di rottura rispetto agli schemi del sistema ideologico e culturale della sua epoca. Per capire, quindi, il valore propositivo della scelta dialettica di Moro si deve ricordare quale fosse il contesto sociale e politico in cui si inerpicò la sua azione politica.

***

Tutti gli storici concordano sul fatto che il valore “sacrale” della Costituzione sta nella straordinaria opera di sintesi realizzatasi fra umanesimo cristiano e pensiero socialista.

Non sfuggiva ai rappresentanti di quelle distinte, ma non ancora confliggenti, visioni del mondo anche il valore della “esperienza”, e cioè il sapere acquisito attraverso la “pratica” delle cose che viene fatta da noi o da altri. Ma questa idea della “prova”, del saper farsi carico del dato concreto, senza il quale non si raggiungono conoscenza e risultati utili per la propria comunità, non è stata sempre perseguita (o adeguatamente sviluppata) nelle vicende storiche successive alla Costituzione.

Tra le cause di quelle promesse mancate vi fu il fatto che la classe dirigente e intellettuale che si era formata prima sotto il fascismo e, poi, nella lotta di Resistenza, non riuscì a opporsi alle forze ideologiche e separatrici conseguenti alle vicende “post” belliche.

Mi pare, quindi, corretta l’idea secondo la quale nelle fratture che si crearono nel nuovo sistema di equilibri e contrapposizioni internazionali precipitarono anche coloro che, in precedenza, erano pur riusciti a dare, con la Costituzione, forma e coerenza normativa a complementari visioni dell’uomo e della comunità.

Pochi uomini, e fra essi Moro, ebbero avuto le capacità e, soprattutto, il coraggio di continuare a percorrere la strada dell'elaborazione politica che, rimanendo sempre attenta alla realtà, mirasse a far convergere visioni differenti verso sintesi di alto profilo (che sono ben diverse dai compromessi al ribasso). Quegli sforzi e quelle scelte sono avvenute in un’atmosfera difficile, complessa, in cui, per dirla con Tullio De Mauro, aleggiava un generalizzato “spirito di scissione tra un'Italia che ingoiava tutto pur di non essere comunista e un'altra Italia che ingoiava tutto pur di esserlo”.

***

Orbene, a distanza di oltre 40 anni dal maggio 1978, volendo indicare uno spunto di riflessione non rituale, è interessante soffermarsi su una parte dell'ultimo discorso di Moro (28 febbraio 1978) per il carattere paradigmatico di alcune sue riflessioni politico-istituzionali.

In quegli anni di emergenze economiche e caratterizzati da inquietanti forme di “impazienza e di rabbia” pronte a scatenarsi, Moro comprende lucidamente che la politica dove offrire un programma che risponda alle esigenze reali della società. Avverte anche la necessità di un “tempo di correzione” affinché i forti contrasti presenti nella comunità siano ricondotti nell'alveo delle azioni costruttive e istituzionalmente corrette. Malgrado vi siano – sempre per dirla con Moro - alcune “punte acute” di disagio sociale, e anche nell'immediato particolarmente “pungenti”, egli invita a volgere lo sguardo oltre. E cioè verso quelle forme endemiche di anarchismo, di rifiuto dell'autorità e del vincolo, di deformazione dell'idea della libertà che, all'epoca, non sembrano più in grado di accettare l'idea della solidarietà sociale come valore condiviso e imprescindibile.

L’intelligenza politica di Moro sta, quindi, non solo nel non sfuggire ai segnali provenienti dalla comunità, ma nel saperli mettere in relazione con la particolarità dell'Italia che egli descrive, e non a caso, un Paese dalla “passionalità continua e dalle strutture fragili”. Questa condizione peculiare della società italiana (da mettere in relazione al più ampio contesto internazionale, cristallizzato nelle contrapposizioni) non impedisce a Moro di agire sulla base di una intuizione strategica e fortemente innovativa per quegli anni: nell'esperienza democratica e istituzionale, “opposizione” e “maggioranza” sono da ritenersi entrambe “sacre” perché “intercambiabili”, pur sulla base della diversità delle proposte. Da ciò consegue che la dialettica e la responsabilizzazione governativa diventano strumenti non solo per affinare la capacità di risposta delle differenti forze politiche alle esigenze dei cittadini, ma per contrastare ogni forma di potere che si mantiene e si avvantaggia proprio grazie alla contrapposizione ideologica.

Come metodo, Moro rigetta l'idea dell'azione politica condizionata ad avere “certezze” sia per l'oggi che per il domani, a una convenienza valida sia per l'immediato che per il futuro.

E così conclude: “se fosse possibile dire: saltiamo questo tempo e andiamo a questo domani, tutti accetterebbero, ma non è possibile. Oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità. Si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso; si tratta di vivere il tempo che ci è stato dato con tutte le sue difficoltà”.

***

Rileggendo le parole di Moro, si avverte come, al di là di quegli aspetti della sua esperienza politica oramai storicizzatisi, vi siano contenuti metodologici a cui guardare anche per il tempo attuale.

Penso alla straordinaria importanza del concetto di “radicalità” morale e politica, intesa come presupposto per ogni attività progettuale a favore della comunità.

Da Moro, come da tutti coloro che hanno partecipato positivamente al ribollire culturale degli anni '60-'70, ci viene consegnata una definizione molto coinvolgente di ciò che significa essere davvero "radicali" nei propri principi. Significa, anche sotto il profilo etimologico del termine, avere “radici” profonde; che permeano terreni culturali diversi e che sanno coglierne il meglio per un obiettivo comune; radici che permettono di trasmettere significati oltre il tempo che è dato vivere.

Essere "radicali" significa connotarsi per un atteggiamento culturale che comprende l’intransigenza verso se stessi prima ancora che verso gli altri. Significa, soprattutto, essere diversi dai “settari”, da coloro, cioè, che sentono di doversi affidare ai dogmi perché sono incapaci di leggere la complessità dell’esistente, e di offrire prospettive comprensibili e accettabili ai propri simili.

D’altra parte, recenti studi storico-politici sul periodo storico drammatico vissuto dall’Italia tra la fine degli anni 60 e gli anni 70, evidenziano come quella che venne definita “strategia della tensione” dopo il tragico 12 dicembre 1969 fu successiva alla strategia “dell’attenzione” che proprio Moro inaugurò con un suo intervento alla riunione della Direzione della Democrazia Cristiana, il 21 febbraio 1969, per poi riprendere il concetto il 15 giugno successivo Bari (congresso regionale) e poi, il 29 giugno a Roma, in Consiglio Nazionale.

Quell’attenzione strategica poneva il tema del rapporto corretto con il partito comunista sulla base della “reciproca considerazione» e della “dialettica democratica”.

Ho voluto citare quell’esempio di storia anche lessicale perché certe espressioni svelano non solo un certo tipo di percorso politico, ma anche un moto dell’animo, una predisposizione etica.

***

Mi paiono elementi di riflessione molto interessanti anche per l’oggi oscuro, malgrado le molte luminosità artificiose, se, sul piano umano e politico, si afferma di ridare centralità ai valori della persona, del ragionamento, della qualità relazionale. Senza che questo progetto esistenziale venga comodamente interpretato come una manifestazione di ingenuità o d’ignoranza rispetto alle ineluttabili “regole” della vita politica.

In questo senso, le durissime parole che Moro rivolge al suo partito in una delle sue ultime lettere (“…io ci sarò ancora come un punto irriducibile di contestazione e di alternativa..” 24.4.1978) non sono lo sfogo amaro di un uomo morente, ma un monito esistenziale che va oltre la sua storia.

Hanno in sé la forza del tratto profetico. Segnano un modo di essere, di pensare, di agire.

Indicano le radici della responsabilizzazione critica, del desiderio di attingere a un sapere "altro". Significano che acquisire conoscenza e duttilità intellettuale sono strumenti per rispondere alle domande di “senso” che, spesso con fatica o tra contraddizioni, provengono da generazioni di giovani, da ampi strati sociali orfani di riferimenti morali.

In uno dei passaggi più umanamente intensi, Moro scrive alla moglie: “tutto è inutile quando non si vuole aprire la porta”, e sembra una metafora del possibile rapportarsi di ognuno con la storia personale e collettiva. Di certo, tanto il ricordare con cupezza la perdita enorme dello Statista, quanto il celebrarla con la freddezza del rito significa tener ancora chiusa quella “porta”.

Significa contribuire a limitare, tenendolo nella ristrettezza temporale e fisica in cui lo costrinsero per 55 giorni i carcerieri, a più e diversi livelli, la forza e le potenzialità di un metodo di pensiero.

Significa ridurre ad un’ unica dimensione di spavento e di dolore questa che è stata una vita densa, coraggiosa, in cui l’intuizione politica non ha mai rinunciato al dovere dell’equilibrio.

Mi ritrovo, quindi, nell’idea che occorra “liberare” Moro perché significa riappropriarsi di una parte di se stessi, quella che, pur nella sua irrimediabile incompiutezza della storia spezzata, chiama comunque all’impegno perché altri non subiscano la stessa mancanza.

Significa dare spazio e respiro a una nuova forma di “Resistenza” civile in cui la scelta a favore dell’attenzione pensosa, sensibile per la persona umana non sia oggetto d'irrisione, ma un motivo d’incontro e di condivisione delle coscienze democratiche.

Era di maggio. Lo “Statuto dei diritti dei lavoratori” compie cinquant’anni. Quasi un racconto.

di Vincenzo Antonio Poso

Sommario: 1. 20 giugno 1969: la decisione del governo è presa! – 2. Il contributo di Giuseppe Di Vittorio e della “sua” CGIL – 3. La svolta con i governi di centrosinistra – 4. L’iter parlamentare per l’approvazione della legge n. 300/1970 e il dibattito dottrinale e sindacale – 5. Cosa resta, oggi, dello “Statuto”.

Allegati:

1.CGLI Documentario sullo Statuto dei Lavoratori a 46 anni dall'approvazione

2.Intervista a Gino Giugni pubblicata sull’Avanti! del 24 giugno 1970

3.estratto della Gazzetta Ufficiale storica nella quale fu pubblicata la legge n. 300/70

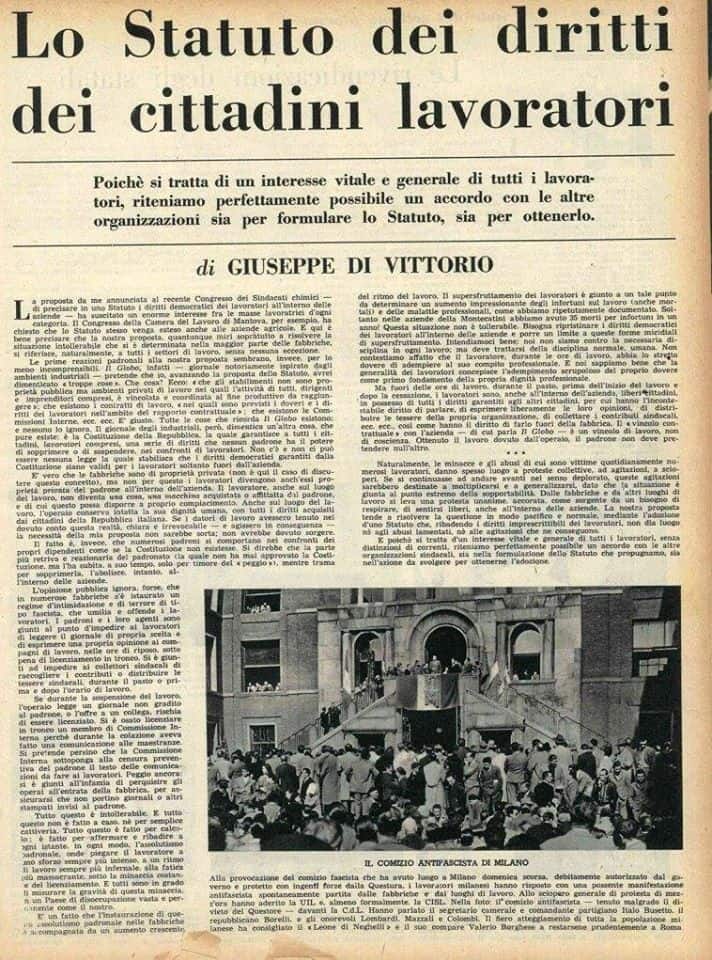

4. G. Di Vittorio, Lo Statuto dei diritti dei cittadini lavoratori, in Lavoro, 25.10.1952,

1. 20 giugno 1969: la decisione del governo è presa!

<< Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, Sen. Brodolini, uno schema di disegno di legge recante norme sulla tutela della libertà, sicurezza e dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Il provvedimento, nel titolo primo, sancisce la piena libertà dei lavoratori di manifestare il proprio pensiero e disciplina talune pratiche aziendali che possono risolversi in una limitazione della libertà e della dignità del lavoratore: le ispezioni personali del lavoratore, l’uso di certi tipi di controllo, quali l’affidamento della vigilanza a guardie giurate e i circuiti televisivi, i controlli medici sulle assenze per malattia e le sanzioni disciplinari. Nel titolo secondo, riguardante la garanzia delle libertà sindacali, viene sancita la nullità di qualsiasi atto o patto diretto sia a subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non ad un sindacato, sia a licenziare il lavoratore per motivi sindacali o per aver partecipato a scioperi. Viene vietata la concessione di trattamenti economici di favore aventi carattere discriminatorio. Il provvedimento colpisce inoltre le discriminazioni per motivi sindacali, politici o religiosi, garantendo, mediante un adeguato sistema sanzionatorio, la riassunzione, in caso di licenziamento. Con il titolo terzo viene promossa l’attività del sindacato nell’impresa, conferendo alle associazioni sindacali aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché alle associazioni sindacali o provinciali di lavoro applicate nell’impresa, la libertà di costituire rappresentanze sindacali aziendali. A tutela dei dirigenti di questa rappresentanza sono riconosciuti garanzie e diritti particolari. Alle rappresentanze sindacali aziendali sono assicurati il diritto di affissione, il diritto di riscuotere contributi sindacali, la possibilità di usufruire di locali messi a disposizione dal datore di lavoro. Particolare disciplina viene data al diritto di assemblea ed al potere di indire referendum fra i lavoratori. Nel titolo quarto sono previste procedure per la repressione della condotta antisindacale. Il titolo quinto, infine, sanziona penalmente l’inosservanza di talune disposizioni poste a garanzia della personalità del lavoratore>> (1).

Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 1969 pone le fondamenta di quella che sarà la Legge 20 maggio 1970, n. 300, voluta dal Governo di centrosinistra presieduto da Mariano Rumor e dal suo Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, Giacomo Brodolini, già Vice Segretario nazionale della Cgil, un socialista riformista a vocazione interna, formatosi nel Partito d’Azione, in sintonia con Riccardo Lombardi e Antonio Giolitti, che aveva chiamato come Capo del suo Ufficio Legislativo Gino Giugni,un giovane Professore di diritto del lavoro, socialista a vocazione internazionale, con il compito specifico di predisporre il testo non di una comune legge ordinaria, ma di una “Carta” dei diritti dei lavoratori, quale è diventato lo “Statuto”, approvato sotto il dicastero di Carlo Donat-Cattin (nel frattempo succeduto al Ministro Brodolini, prematuramente scomparso),democristiano e leader della sinistra sociale di Forze Nuove, che amava definirsi Ministro non del lavoro, ma dei lavoratori.

La storia è fatta anche dalle vicende personali e politiche dei suoi protagonisti.

Giacomo Brodolini la notte di Capodanno del 1968 la trascorse nell’azienda tipografica romana Apollon, occupata dagli operai per scongiurare la sua chiusura; in quella occasione si era dichiarato “da una sola parte, dalla parte dei lavoratori”. Qualche giorno dopo, il 4 gennaio 1969, Brodolini si recò ad Avola per commemorare Giuseppe Scibilia e Angelo Sigona, i due braccianti uccisi il 2 dicembre 1968 negli scontri con le forze dell’ordine nel corso di una manifestazione per ottenere l’eliminazione delle gabbie salariali e del caporalato e l’istituzione di una Commissione sindacale per il controllo del collocamento della manodopera (non a caso lo “Statuto” si occuperà anche di questi temi).

In quella occasione il Ministro Brodolini lanciò la proposta di uno “Statuto dei diritti dei lavoratori”, in un discorso al Municipio di Avola che rimarrà scolpito nella storia del nostro paese (2).

Brodolini morirà a Zurigo, l’11 luglio 1969, poco dopo quello storico CdM, alla fine di una lunga malattia che aveva tenuto nascosta, per non compromettere il suo progetto riformatore.

2. Il contributo di Giuseppe Di Vittorio e della “sua” CGIL.

Con queste parole Gino Giugni ha ricordato la sua esperienza ministeriale:<<Fu un momento eccezionale, forse l'unico nella storia del diritto in Italia: era la prima volta che i giuristi non si limitavano a svolgere il loro ufficio di "segretari del Principe", da tecnici al servizio dell'istituzione, ma riuscivano ad operare come autentici specialisti della razionalizzazione sociale, elaborando una proposta politica del diritto>> (3).

Questa proposta, però, nasce molti anni prima, nel 1952, quando Giuseppe Di Vittorio, al III Congresso di Napoli della CGIL (26 novembre-3 dicembre) propose uno “Statuto dei diritti dei lavoratori”, riassunto nello slogan «La Costituzione nelle fabbriche!», pronunciando, sul punto queste parole: <<Abbiamo il dovere di difendere le libertà democratiche e i diritti sindacali che sono legati alla questione del pane e del lavoro; abbiamo il dovere di difendere i diritti democratici dei cittadini e dei lavoratori italiani, anche all’interno delle fabbriche. In realtà oggi i lavoratori cessano di essere cittadini della Repubblica italiana quando entrano nella fabbrica […] Il lavoratore è un uomo, ha una sua personalità, un suo amor proprio, una sua idea, una sua opinione politica, una sua fede religiosa e vuole che questi suoi diritti vengano rispettati da tutti e in primo luogo dal padrone. È per questo che noi pensiamo che i lavoratori debbono condurre una grande lotta per rivendicare il diritto di essere considerati uomini nella fabbrica e perciò sottoponiamo al congresso un progetto di “Statuto” che intendiamo proporre, non come testo definitivo, alle altre organizzazioni sindacali (perché questa esigenza l’ho sentita esprimere recentemente anche da dirigenti di altre organizzazioni sindacali), per poter discutere con esse ed elaborare un testo definitivo da presentare ai padroni e lottare per ottenerne l’accoglimento e il riconoscimento solenne>> ( 4).

Si trattava di una piattaforma politica, non solo sindacale, per mobilitare l’intero movimento dei lavoratori, come si evince dal testo della risoluzione generale presentata al Congresso dal titolo significativo “Per uno Statuto dei diritti del cittadino – lavoratore nell’azienda”: <<Il III Congresso della Cgil chiama i lavoratori italiani di tutte le professioni a lottare per la più energica difesa dei propri diritti costituzionali che debbono essere riconosciuti ai lavoratori anche nell’ambito delle aziende e degli uffici. Il Congresso decide pertanto di proporre alle altre organizzazioni sindacali un progetto di Statuto dei diritti dei lavoratori nelle aziende, al fine di svolgere l’azione comune e necessaria per ottenerne l’applicazione>> (5).

Questa proposta era stata anticipata da Di Vittorio un mese prima, nel corso dei lavori del Congresso del Sindacato dei Chimici: << I lavoratori sono uomini e liberi cittadini della Repubblica italiana anche nelle fabbriche, anche quando lavorano […]. Nell’ interesse nostro, nell’interesse vostro dei padroni, nell’interesse della patria, rinunciate all’idea di rendere schiavi i lavoratori italiani, di ripristinare il fascismo nelle fabbriche […]. o voglio proporre a questo Congresso una idea che avevo deciso di presentare al prossimo Congresso della Cgil […]. facciamo lo statuto dei diritti dei lavoratori all’interno dell’azienda. Formulato in pochi articoli chiari e precisi, lo statuto può costituire norma generale per i lavoratori e per i padroni all’interno dell’azienda […] >> (6).

E ancora, è sempre Di Vittorio che parla: << La proposta da me annunciata al recente Congresso dei sindacati chimici di precisare in uno Statuto i diritti democratici dei lavoratori all’interno delle aziende - scriverà su «Lavoro» del 25 ottobre 1952 il segretario generale - ha suscitato un enorme interesse fra le masse lavoratrici d’ogni categoria. Il Congresso della Camera del lavoro di Mantova, per esempio, ha chiesto che lo Statuto stesso venga esteso anche alle aziende agricole. E qui è bene precisare che la nostra proposta, quantunque miri soprattutto a risolvere la situazione intollerabile che si è determinata nella maggior parte delle fabbriche, si riferisce, naturalmente, a tutti i settori di lavoro, senza nessuna eccezione […] La Costituzione della Repubblica garantisce a tutti i cittadini, lavoratori compresi, una serie di diritti che nessun padrone ha il potere di sopprimere o di sospendere, nei confronti di lavoratori. Non c’è e non ci può essere nessuna legge la quale stabilisca che i diritti democratici garantiti dalla Costituzione siano validi per i lavoratori soltanto fuori dall’azienda. È vero che le fabbriche sono di proprietà privata (non è qui il caso di discutere questo concetto), ma non per questo i lavoratori divengono anch’essi proprietà privata del padrone all’interno dell’azienda. Il lavoratore, anche sul luogo del lavoro, non diventa una cosa, una macchina acquistata o affittata dal padrone, e di cui questo possa disporre a proprio compiacimento. Anche sul luogo del lavoro, l’operaio conserva intatta la sua dignità umana, con tutti i diritti acquisiti dai cittadini della Repubblica italiana. Se i datori di lavoro avessero tenuto nel dovuto conto questa realtà, chiara e irrevocabile - e agissero in conseguenza - la necessità della mia proposta non sarebbe sorta; non avrebbe dovuto sorgere [...] >> (7).

La proposta della Cgil di Giuseppe Di Vittorio, dai contorni, solo giuridicamente, non ben definiti, deve essere contestualizzata nel periodo di qualche anno successivo alla promulgazione della Costituzione e immediatamente dopo la scissione sindacale.

La Costituzione, fatta di norme di principio prive di un adeguato apparato sanzionatorio, non era sufficiente per realizzare i diritti dei lavoratori. E non aiutava nemmeno il Codice Civile, frutto di una epoca diversa e di una diversa cultura giuridica, non democratica, che non affermava diritti, ma costruiva un tessuto di regole sull’attuazione del rapporto di lavoro, alla stregua di un qualsiasi rapporto obbligatorio, contrattuale, in chiave assolutamente paritaria tra datore di lavoro e prestatore di lavoro

Lo ha scritto, molto bene, in occasione del quarantesimo anniversario, Mario Giovanni Garofalo: << Il testo costituzionale, infatti, pur proclamando importanti princìpi di libertà, non aveva innovato l’assetto giuridico effettivo dei rapporti individuali e collettivi di lavoro in modo tale da costituire una trincea sufficientemente solida per difendere i lavoratori nella difficilissima situazione che si era venuta a creare negli anni 50 del XX secolo. E infatti la regolamentazione giuridica utilizzata da giudici e giuristi era essenzialmente quella del codice civile del 1942 depurata dalla giurisprudenza da ogni riferimento ai sindacati fascisti, e che attribuiva all’imprenditore, tra l’altro e in primo luogo, piena libertà di licenziamento. In questo quadro, la pur generosa lotta portata avanti da alcuni giuristi dell’epoca (Calamandrei, Crisafulli, Natoli) per porre un argine ai poteri imprenditoriali invocando il rispetto del patto costituzionale s’infrangeva contro il muro di gomma di un intero ceto di giuristi che rifiutava di applicare i princìpi costituzionali o affermando la loro non immediata applicabilità in attesa di improbabili leggi attuative ovvero, più spesso, semplicemente ignorandoli nei ragionamenti che portavano alle decisioni concrete>>.

È la tutela nelle fabbriche del lavoratore-cittadino oggetto della proposta della Cgil, bene espressa dalle parole del suo leader Di Vittorio sopra riportate. Al Convegno di Milano del 1954, promosso dalla Società Umanitaria, in quattro, semplici, articoli Giuseppe Di Vittorio presenta lo “Statuto dei diritti, delle libertà e della dignità dei lavoratori nell’azienda”, la prima proposta organica, anche a livello giuridico, seppure a livello embrionale, di quello che poi diverrà lo “Statuto” del 20 maggio 1970 (8).

3. La svolta dei governi di centrosinistra.

Il passaggio dalle politiche fallimentari del centrismo (anche per le diverse proposte di legge sindacale abortite sul nascere) a quella di centrosinistra, con il coinvolgimento del Partito Socialista Italiano (il P.C.I. era vittima dell’ostracismo parlamentare per la sua posizione filosovietica a livello internazionale) rappresenta il punto di svolta che porterà alle importanti riforme in materia di lavoro degli anni ’60.

La politica, però, non era sufficiente; anche e soprattutto il sindacato era chiamato ad una grande prova di responsabilità: gestire il conflitto nelle imprese in una mutata situazione di rapporti con i datori di lavoro e in una dialettica costruttiva con questi. In questa prospettiva si rafforza l’idea che sia la legge, e non la contrattazione collettiva, a porre le basi per realizzare e tutelare i diritti dei lavoratori nel tessuto produttivo, così coltivando la proposta di uno “Statuto dei Lavoratori”, che diventava necessario anche per superare le tensioni create nella seconda metà degli anni ‘60 dai grandi movimenti della contestazione politica e operaia di quello da tutti chiamato “ autunno caldo”.

Queste proposte, sebbene discusse ampiamente a livello sindacale e politico, nell’immediato non ebbero seguito, nonostante l’impegno della Cgil e del suo leader.

Avanti negli anni, dopo le proteste popolari e antifasciste contro il Governo di Fernando Tambroni culminate nei noti fatti di Genova del 30 giugno 1960 (città decorata con la Medaglia d’oro della Resistenza, da cui era partita l’insurrezione del 25 aprile, provocatoriamente scelta dal MSI come sede del suo VI Congresso nazionale) il nostro paese riscontra un miglioramento del quadro generale socio-economico e cambiano anche gli equilibri politici, con la nascita dei governi di centrosinistra a partire dal 1962, prima in maniera timida, poi con un timbro riformista maggiormente riconoscibile. Il 4 dicembre del 1963, in occasione della formazione del suo primo governo il Presidente del Consiglio Aldo Moro (Vice Presidente era Pietro Nenni),nel discorso alle Camere, dichiara il proposito di definire, sentite le organizzazioni sindacali, uno “Statuto dei diritti dei lavoratori” al fine di garantire libertà, dignità e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Prende piede, a livello politico-legislativo, il progetto riformista, quando il 9 gennaio 1963 era stata già approvata la legge n. 7 sul divieto di licenziamento per causa di matrimonio, durante il IV Governo di Amintore Fanfani(Vice Presidente il democristiano Attilio Piccioni) con Ministro del lavoro e della previdenza sociale Virginio Bertinelli del PSDI.

Nel febbraio del 1964 la Segreteria della Cgil con una lettera indirizzata a Pietro Nenni manifesta il proprio giudizio positivo sullo “Statuto” e chiede formalmente che la legge garantisca i diritti costituzionali dei lavoratori, la giusta causa nei licenziamenti e il ruolo delle commissioni interne. Incaricato, insieme a Giuseppe Tamburano, direttamente da Nenni di predisporre tre disegni di legge su commissioni interne, giusta causa e diritti sindacali, Gino Giugni inizia la sua collaborazione con il Governo ed entra a far parte della Commissione nominata dal democristiano Ministro del lavoro e della previdenza sociale Giacinto Bosco per predisporre un progetto di legge sui licenziamenti. Nel secondo Governo Moro (Vice Presidente sempre Pietro Nenni) il nuovo Ministro del lavoro e della previdenza sociale Umberto Delle Fave, democristiano, consegnerà alle organizzazioni sindacali e imprenditoriali un questionario di lavoro sugli stessi temi, che non troverà consenso da parte della CISL, ancorata su una posizione che vedeva nel contratto il loro Statuto.Nel frattempo viene approvata, il 15 luglio 1966, la legge n. 604 sui licenziamenti individuali che prevede la tutela debole, solo risarcitoria, in caso di licenziamento ingiustificato. È il secondo passo legislativo verso lo “Statuto”.

Nel Programma economico nazionale per il quinquennio 1966/1970, approvato con la legge n. 685 del 27 luglio 1967 il governo ribadisce l’impegno per uno Statuto dei lavoratori. Il punto 41 del Programma recita: << Nel campo del lavoro, la definizione di uno statuto dei diritti dei lavoratori - di cui la legge sulla giusta causa già approvata dal Parlamento è la prima realizzazione - introdurrà nell'ordinamento giuridico norme atte a garantire dignità, sicurezza e libertà nei luoghi di lavoro, in conformità alle norme della Costituzione. In particolare, tale statuto dovrà disciplinare giuridicamente i licenziamenti individuali e collettivi e le Commissioni interne, e garantire il libero esercizio dell' attività sindacale nei luoghi di lavoro. Per quanto riguarda i lavoratori italiani all'estero, sarà perseguita ogni opportuna tutela dei loro diritti relativi al rapporto di lavoro e al trattamento previdenziale e sociale, attraverso l'azione comunitaria nello ambito della C.E.E. e con accordi e convenzioni bilaterali con i Paesi interessati>>.

Il ‘68 accese nel paese un clima di mobilitazione collettiva, politica e sindacale, ma anche culturale, che alimentò, rendendolo ancor più fecondo,il dibattito sullo “Statuto”.

4. L’iter parlamentare per l’approvazione della legge n. 300/1970 e il dibattito dottrinale e sindacale.

Come abbiamo già detto, il 20 giugno 1969 il Consiglio dei Ministri approvò il disegno di legge che fu presentato in Senato con il n. 738; il testo base di Brodolini e Giugni fu integrato con alcuni articoli ripresi dalle proposte di legge presentate dai partiti di sinistra all’opposizione, tra i quali l’art. 18 che prevedeva l’obbligo della reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, ma anche il divieto di indagini sulle opinioni dei lavoratori. Anche il PCI e il PSIUP, infatti, presentarono alla Camera due proposte di legge parallele, sulle stesse materie che poi saranno oggetto dello Statuto del 1970 che ponevano l’obiettivo di limitare i poteri imprenditoriali per consentire ai lavoratori di riacquistare la piena condizione di cittadinanza anche all’interno dei luoghi di lavoro, mentre il disegno di legge governativo era tutto proiettato sulla linea promozionale del sindacato.

Lo Statuto fu elaborato sulla base di una Relazione redatta da una Commissione presieduta da Gino Giugni, che era a capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro, composta da alcuni tra i più noti giuslavoristi dell’epoca ( Federico Mancini, Ubaldo Prosperetti, Luciano Spagnuolo Vigorita, Giuseppe Pera, Luciano Ventura, Antonino Freni) e da Giuseppe De Rita e Giuseppe Tamburrano.

Il disegno di legge fu approvato in prima lettura dal Senato l’11 dicembre 1969, con il voto favorevole dei partiti di centrosinistra e del P.L.I. (che non faceva parte della maggioranza parlamentare), mentre, con opposte motivazioni, si astennero il P.C.I., il P.S.I.U.P. e la Sinistra Indipendente, da una parte, e il M.S.I. dall’altra.

Il giorno dopo,12 dicembre, con l’esplosione della bomba alla Banca della Agricoltura a Milano, la strage di Piazza Fontana il paese fu avvolto da una cortina di fumo che segnerà pesantemente gli anni a venire.

Intanto il 21 dicembre 1969 fu raggiunto, con la mediazione del Ministro del lavoro Carlo Donat-Cattin, l’accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo dei metalmeccanici, firmato formalmente l’8 gennaio 1970, così giungendo a compimento la vertenza pilota dell’autunno caldo dei tre mesi precedenti.

Il 14 maggio 1970 la Camera dei Deputati, con 217 voti favorevoli e 125 astenuti, immutate le posizioni politiche espresse nel voto precedente (con l’eccezione di 10 voti contrari) approvò definitivamente la legge nel testo del Senato dopo che, su richiesta del Ministro del lavoro Donat-Cattin, tutti gli emendamenti (tranne quelli del P.L.I.) furono ritirati.

Il dibattito parlamentare fu serrato, ma costruttivo (9). Non potevano, i partiti di sinistra dell’opposizione, non riconoscere l’importanza di alcune norme di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, che rimangono scolpiti nel decalogo dei diritti fondamentali. L’opposizione di sinistra certamente contribuì a migliorare e correggere il testo, anche se poi, al termine del suo iter, decise di astenersi. La motivazione addotta per l’astensione, la mancata adozione di un qualche status a favore dei partiti nel dibattito interno ai luoghi di lavoro, ai più attenti commentatori non è apparsa convincente, mentre si può convenire con le valutazioni di Bruno Trentin secondo il quale lo Statuto dei diritti del lavoro nel 1970 dava corpo alla grande idea di Giuseppe Di Vittorio di vent’anni prima, ma una parte della sinistra, che faceva riferimento al P.C.I. e al P.S.I.U.P., si astenne al momento della sua approvazione, sol perché in quel momento non faceva parte del Governo.

Il 27 maggio 1970 viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 il testo della Legge 20 maggio 1970, n. 300 << Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e delle attività sindacali nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento>>.

Quello in carica è il I Governo di Mariano Rumor, con Vice Presidenti Francesco De Martino e Paolo Emilio Taviani e Ministro del lavoro e della previdenza sociale Carlo Donat-Cattin. Presidente della Repubblica è Giuseppe Saragat.

Dirà Luciano Lama, Segretario Generale della Cgil: << Lo Statuto dei diritti è frutto della politica unitaria e delle lotte sindacali: lo strumento non poteva che essere una legge, ma la matrice che l’ha prodotta e la forza che l’ha voluta è rappresentata dal movimento dei lavoratori e dalla sua azione organizzata>>.

Il fondamento sindacale della legge è riconosciuto da tutti gli studiosi. Per Massimo D’Antona << Lo Statuto è la legge del sindacato in azienda >>. E questo è il giudizio di Umberto Romagnoli, le cui parole richiamano quelle di Giuseppe Di Vittorio:<< Lo statuto regola l’esercizio di diritti che spettano al lavoratore in quanto cittadino e ne sancisce la non espropriabilità anche nel luogo di lavoro. Per questo è la legge delle due cittadinanze. Del sindacato e, al tempo stesso, del lavoratore in quanto cittadino di uno Stato di diritto>>.

Nel contesto dei lavori parlamentari assumono una importanza fondamentale gli studi sull’autonomia sindacale sviluppati soprattutto da Gino Giugni (10), che comunque ha trovato valido supporto e interlocuzione in altri studiosi ( tra questi sicuramente Giuseppe Federico Mancini), privilegiando, sotto molti aspetti la legislazione di sostegno all’azione del sindacato, a tutti i livelli, conservando, comunque, l’impianto originario della libertà anche di organizzazione sindacale disciplinata dall’art. 39 Cost. e privilegiando la presenza del sindacato nei luoghi di lavoro. Significativo, in questo quadro, è l’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori nel testo che sarà approvato: la titolarità dei diritti sindacali spetta alle rappresentanze sindacali aziendali su iniziativa dei lavoratori che facciano riferimento alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e alle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nelle unità produttive.

In questa sede non è possibile dare conto della minuta regolamentazione della legge, se non per brevi cenni, in nota, tenuto conto che le norme sul collocamento sono definitivamente superate (11).

Il giudizio, storico e politico, su questa legge non può che essere positivo (12). Lo dimostrano anche gli studi, non solo meramente rievocativi, dei diversi anniversari che sono stati celebrati (13).

Innanzitutto per la politica di diritto del lavoro realizzata dal Legislatore dell’epoca, che aveva una visione e perseguiva un progetto, anche di attuazione, concreta, dei principi e valori costituzionale (14) Una missione colpevolmente abbandonata negli ultimi venti anni: basti pensare alla normativa frammentata, molto spesso involuta e contraddittoria di tante leggi, davvero “malfatte” che si sono succedute nel tempo, che rispondono (quasi sempre) ad esigenze contingenti e sono comunque prive di una prospettiva sistematica.

Il dibattito dottrinale, talvolta anche aspro, che si è svolto nel periodo immediatamente precedente e successivo dell’approvazione di questa legge non rende pienamente conto anche del suo effettivo valore giuridico, spesso privilegiandosi aspetti di puro formalismo e di tecnica (facilmente superati e superabili), rispetto a quelli contenutistici, comunque prevalenti.

Mi limito, per questo aspetto, alla polemica degli anni ’70, aspra - anche se non ha compromesso, allora, la loro amicizia – innescata da Giuseppe Pera nei confronti della legge “ malfatta” e del suo principale autore, Gino Giugni (15).

La Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, allora diretta da Ugo Natoli (16) si intestava la polemica privilegiando la dottrina<> contrapposta alla dottrina<< sindacale>>, rappresentata soprattutto da Gino Giugni e Federico Mancini, che riteneva necessaria una legislazione promozionale e di sostegno del contropotere sindacale nelle fabbriche (17).

Le contrapposte posizioni, anche dottrinali (con il fuoco incrociato della sinistra ortodossa, della estrema sinistra e dell’ala conservatrice) si resero evidenti anche in occasione delle Giornate di Studio dell’A.I.D.La.S.S. di Perugia del 22 maggio 1970 (18) .

Devo riconoscere che il mio Maestro aveva torto, e credo che nel tempo se ne sia reso conto. E aveva torto anche il mio professore Ugo Natoli, che pure aveva riconosciuto, in gran parte, l’importanza dell’attuazione della Costituzione nella legge che fu approvata. La ragione era dalla parte di Gino Giugni. Anche se nelle discussioni giuridiche, di valutazione squisitamente tecnico-formale delle norme, non vi è ragione o torto, ma solo differenti opinioni. Dico che aveva ragione Gino Giugni perché, a prescindere dal dato formale della legge che lo contiene, lo “Statuto” ha profondamente innovato il diritto del lavoro, anzi ha costituito l’inizio del moderno diritto del lavoro. La cultura giuridica dello “Statuto” si è dimostrata più forte del pregiudizio politico che lo ha avversato, anche in anni più recenti (mi riferisco alle critiche strumentali, non a quelle dirette ad un superamento di alcune regole in ragione del mutato assetto produttivo e socio-economico e delle continue << trasformazioni>> del lavoro) e del mero formalismo con cui è stata affrontata la lettura e l’analisi del testo normativo negli anni’70.

L’ostilità manifestata dalla CISL (che si indebolì soprattutto in ragione delle evoluzioni che si produssero in questa organizzazione sindacale sotto la spinta dei metalmeccanici, categoria a forte vocazione unitaria) è stata nel tempo superata. Una avversione, quella della CISL, che si era manifestata sin dal primo programma organico del centrosinistra e anche con riferimento alla legge del 1966 sui licenziamenti individuali, che fu approvata con l’astensione di 16 deputati democristiani cislini. La CISL era convita che il compito di apprestare tutele a favore dei lavoratori fosse compito del contratto collettivo e non della legge, che finiva per togliere potere al sindacato, sminuendone il ruolo. La parola d’ordine era: << Il nostro Statuto è il contratto!>> (19).

Gino Giugni, che pure era molto vicino alla cultura contrattualistica della CISL, era fermamente convinto del contrario e scriveva: << L’azione del sindacato non si svolge in un vuoto istituzionale ed un accorto uso dell’azione legislativa è reso opportuno vuoi per consolidare le conquiste sindacali, vuoi per rimuovere ostacoli alla realizzazione di esse (20).

5. Cosa resta, oggi, dello “Statuto”.

Facendo mio il giudizio di Maria Vittoria Ballestrero lo “Statuto” è sicuramente una legge longeva, in un contesto di fragilità ed obsolescenza delle leggi sul lavoro, sempre più numerose e sempre meno durevoli nonostante le mutilazioni che ha subito e il superamento di alcune norme, anche per il mutato contesto socio-politico, economico e produttivo:<< In questo diritto del lavoro farraginoso e caotico resiste, rara avis, la legge n. 300/1970, che a cinquant’anni dalla sua emanazione costituisce ancora uno snodo della vicenda del diritto del lavoro del nostro paese; uno snodo dal quale non è consentito prescindere, pure nel susseguirsi di stagioni nelle quali è diventato sempre più difficile parlare il linguaggio della protezione dei lavoratori, dei diritti non negoziabili, delle norme inderogabili, che era appunto il linguaggio dello Statuto>>(21).

Senza la pretesa di formulare giudizi definitivi e non argomentati a sufficienza, in un articolo come questo, possiamo esprimere, in estrema sintesi, queste conclusioni.

Le norme a tutela della libertà e della dignità dei lavoratori e della libertà sindacale che leggiamo nei titoli I e II dello Statuto mantengono viva la loro attualità, pur con le modifiche che ci sono state.

L’art. 28 rappresenta, ancora oggi, un utile strumento per rendere effettiva ( reprimendo le illecite condotte datoriali tese a limitare la libertà e l’attività sindacale e l’esercizio del diritto di sciopero) e non condizionabile l’azione sindacale nei luoghi di lavoro, anche se il procedimento non trova più estesa applicazione. Il giudice interviene dopo il fallimento della mediazione sindacale, non la comprime, anzi valorizza la tutela dei diritti sindacali.

Le critiche all’esercizio dei diritti sindacali di cui al titolo III, pure alla luce delle modifiche avvenute nel tempo, anche per l’intervento dei referendum popolari e della Corte Costituzionale, scontano la mancanza di una legge, organica, sulla rappresentanza sindacale, che oggi sembra inevitabile, no essendo sufficiente il T.U. sulla rappresentanza sindacale adottato il 10 gennaio 2014 con l’Accordo Interconfederale siglato tra CGIL, CISL, UIL e Confindustria.

Il dibattito sulla permanente rilevanza giuridica ed effettività dell’art. 18 per l’obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, sconta le aporie di un dibattito politico, spesso con posizioni strumentali assunte da entrambe le parti in contesa, che, per molti versi, cerca di risolvere il problema dell’occupazione e della flessibilità (rectius precarietà) dei rapporti di lavoro con una normativa di diversa generazione. Che sarà pure possibile (per qualcuno auspicabile), ma che deve tenere conto delle concrete trasformazioni economiche e sociali che le riforme impongono. Prova ne sia il fatto che le modifiche introdotte nel 2012 ( L. 28 giugno 2012, n. 92) e le riforme del 2015 ( D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23) non hanno apportato positivi cambiamenti, perché da un lato hanno complicato il quadro, non solo sanzionatorio, ma anche precettivo delle ipotesi di licenziamento illegittimo, in senso lato(senza dire delle complicazioni del rito dedicato alle cause in materia di licenziamento);mentre dall’atro lato hanno creato evidenti disuguaglianze tra i lavoratori in base al tempo della loro assunzione ( per non dire dei profili di illegittimità già censurati dalla Corte Costituzionale e a livello europeo, proprio in relazione alla tutela crescente che, però, non poteva essere calibrata dal giudice secondo le caratteristiche del caso concreto e la gravità dei fatti, in un’ottica davvero dissuasiva). È vero che le relazioni industriali dalle quali è nato lo “Statuto” non sono più le stesse; da molto tempo il lavoro è frammentato e il sistema produttivo si basa sulle fabbriche diffuse, non più sulle aziende fordiste. Nonostante ciò le norme statutarie, in gran parte, rappresentano uno strumento ancora attutale per la regolamentazione dei rapporti di lavoro.

Riprendendo, ancora una volta, le parole di Mario Giovanni Garofalo possiamo dire che: << Lo Statuto dei lavoratori ha un valore simbolico ben più forte e più ampio di quello che sia il suo pur importantissimo contenuto normativo. Così è stato prima della sua approvazione, quando era la bandiera intorno alla quale si sono radunate grandi masse di lavoratori contro l’assetto di potere esistente nei rapporti di produzione; così ha continuato a essere quando le modificazioni avvenute nei rapporti di forza interni al sistema di produzione hanno consentito agli imprenditori di riconquistare province perdute in precedenti fasi di lotta nel nome della necessità di profonde ristrutturazioni dell’apparato produttivo. E questo valore simbolico è ancora quello che era nella proposta di Di Vittorio, che i rapporti di produzione sono subordinati ai valori costituzionali, che il lavoro non è una merce, che il lavoro deve essere strumento di promozione della persona umana e di partecipazione dei lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del nostro paese>>.

Lo “Statuto” resta un esempio di semplificazione della tecnica normativa e di sinteticità delle disposizioni, come ha riconosciuto Pietro Ichino, che da anni è impegnato su questo fronte, anche nella pregressa esperienza parlamentare, giudizio parimenti condivisibile: << Lo Statuto – che pure nell’immediatezza della sua emanazione venne tacciato di essere una legge malfatta – è stato invece esemplare per semplicità, chiarezza ed aderenza agli equilibri del sistema di relazioni industriali. Subito distribuito in milioni di esemplari in ogni luogo di lavoro, in ogni angolo del Paese, esso in pochi mesi ha saputo cambiare profondamente la cultura del lavoro nel nostro Paese, perché è stato letto e capito direttamente dai milioni dei suoi destinatari, lavoratori e imprenditori, conseguendo uno straordinario grado di effettività. Questi beni inestimabili – semplicità, chiarezza, effettività, aderenza agli equilibri del sistema di relazioni industriali – sono però andati ben presto perduti nella nostra legislazione del lavoro. Nel momento in cui celebriamo i 40 anni di questa legge straordinaria, credo che tutti dobbiamo assumere l’impegno, un impegno possibilmente bipartisan, a recuperare questi beni ed, in particolare, a ristabilire un corretto rapporto tra sistema delle relazioni industriali e legislazione del lavoro. Consapevoli che quando – come oggi diffusamente accade – la legge viene di fatto disapplicata, è la democrazia stessa ad essere messa fuori gioco>> (22).

Verrà un altro maggio per i diritti dei lavoratori? I tempi non sono facili, non solo quelli che stiamo vivendo in questi mesi, condizionati dall’improvvisa, grave, emergenza sanitaria; le situazioni, produttive e del lavoro, profondamente mutate nel tempo, anche per la globalizzazione e la temuta recessione, impongono di declinare i diritti in una forma nuova, per tutte le categorie dei lavoratori (23).

È necessaria una nuova cultura giuridica del lavoro nel nostro paese, senza, però, dimenticare la stagione della legge n. 300 del 20 maggio 1970: la prima <<fabbrica>> dei diritti dei lavoratori e del sindacato.

(1) Il comunicato del CdM del 20 giugno 1969 è tratto dal Fondo Giugni. Archivio della Fondazione Pietro Nenni.

(2) Giacomo Brodolini, Discorso pronunciato al Municipio di Avola il 4 gennaio 1969, in Economia & Lavoro, 1970, n. 5, p. 567 ss. per una raccolta dei suoi principali interventi, v. Giacomo Brodolini, Dalla parte dei lavoratori (a cura di Aldo Forbice), Lerici, Cosenza, 1979.

(3) V., tra i tanti scritti di Gino Giugni: Lo Statuto dei lavoratori vent’anni dopo. Intervento in Lav. Dir., 1990, p. 171 ss.; La memoria di un riformista, Il Mulino, Bologna, 2007; Lavoro legge contratti, Il Mulino, Bologna, 1989; Idee per il lavoro (a cura di Silvana Sciarra), Laterza, Bari, 2020. Per il ruolo del giuslavorista, con particolare riferimento alla Scuola di Bari, v. Roberto Voza, Gino Giugni. Il coraggio dell’innovazione, Radici Future, Bari, 2019.

(4) Il testo integrale della relazione congressuale di Giuseppe Di Vittorio si può leggere in Lavoro, 13 dicembre 1952).

(5) Il testo integrale della risoluzione congressuale si può leggere in Notiziario Cgil, 31 dicembre 1952).

(6) Giuseppe Di Vittorio, in L’Unità, 11 ottobre 1952.

(7) Giuseppe Di Vittorio, in Lavoro, 25 ottobre 1952.

(8) Giuseppe Di Vittorio, Intervento al Convegno nazionale di studio sulle condizioni del lavoratore nell’impresa industriale, promosso dalla Società Umanitaria, tenutosi a Milano il 4, 5 e 6 giugno 1954, Giuffrè, Milano, 1954. Per altri riferimenti v. Lorenzo Gaeta, Storia (illustrata) del diritto del lavoro italiano, Giappichelli, Torino, 2020, spec. p. 115 ss.

(9) Per i lavori preparatori si rinvia ai documenti raccolti dal Senato della Repubblica, Lo Statuto dei lavoratori. Progetti di legge e discussioni parlamentari, Segretariato generale-Servizio Studi-Ufficio documentazione e ricerche, Roma, 1974. Sulla genesi della legge n. 300/1970 v. Emanuele Stolfi, Da una parte sola. Storia politica dello Statuto dei Lavoratori, con prefazione di Gino Giugni, Longanesi, Milano, 1976.

(10) V., quale primo contributo organico, Gino Giugni, Introduzione allo studio dell’autonomia collettiva, Giuffrè, Milano, 1960. Sull’opera di rinnovamento del diritto sindacale e del lavoro degli anni ’60, v. Giovanni Tarello, Teorie e ideologie nel diritto sindacale. L’esperienza italiana dopo la Costituzione, Comunità, Roma, 1967 ( I ed.) e 1972 ( II ed. ).

(11) Tra le norme più significative, oltre all’art. 19, meritano di essere segnalati: l’art. 1 sulla libertà di manifestazione del pensiero nei luoghi di lavoro; gli articoli relativi ai limiti di utilizzazione delle guardie giurate (2), del personale di vigilanza (3), degli impianti audiovisivi (4); l’art. 6 sulle visite personali di controllo; l’art. 5 sugli accertamenti sanitari; il potere disciplinare del datore di lavoro, adeguatamente procedimentalizzato ( art. 7); l’art. 8 che prevede il divieto di indagini sulle opinioni del lavoratore ; il diritto dei lavoratori di intervenire in materia di sicurezza ed ambiente di lavoro disciplinato dall’ 9; il diritto allo studio regolamentato dall’art. 10. In materia di mansioni l’art. 13 ha completamente riscritto il testo codicistico dell’art. 2103, limitando il poter datoriale di variare le mansioni del lavoratore, a tutela della sua professionalità acquisita, anche nel riconoscimento di un inquadramento superiore; e ha limitato il potere datoriale di trasferire ad nutum il lavoratore. Gli atti discriminatori, a vario titolo, sono vietati dagli artt. 15 e 16. Mentre l’art. 17 vieta la costituzione dei sindacati di comodo. L’art. 18 rende effettiva la tutela dei lavoratori contro i licenziamenti illegittimi, prevedendo l’obbligo della reintegrazione nel posto di lavoro (così superando, nelle situazioni date, per le imprese non piccole, la tutela meramente obbligatoria e risarcitoria prevista dalla L. n. 604/1966). Gli artt. 20 e 21 disciplinano l’assemblea e il referendum; mentre l’art. 22 tutela i dirigenti sindacali in caso di trasferimento. La materia dei permessi e delle aspettative, per motivi sindacali e politici, è regolamentata dagli artt. 23,24,30 e 31. L’attività sindacale, non solo nei luoghi di lavoro è garantita dalle norme sul diritto di affissione, i contributi e i locali (rispettivamente artt. 25,26 e 27). L’art. 28, sempre in chiave di effettività delle tutele apprestate, disciplina la repressione della condotta antisindacale, con la previsione di un procedimento apposito, che porta alla cognizione del giudice il conflitto sindacale irrisolto nelle ordinarie relazioni industriali. L’art. 35 è una norma che segna i confini di applicazione dello Statuto. L’art. 36 prevede l’obbligo di applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi di categoria e zona per le imprese beneficiarie di contributi statali e in caso di appalto; mentre l’art. 37 estende le norme dello “Statuto” ai dipendenti degli enti pubblici economici. L’art. 38, come norma di chiusura, prevede sanzioni penali per la violazione di alcuni precetti particolarmente significativi ( artt.2, 4, 5, 6, 8 e 15, c.1, lett. a).

(12) V. Gianni Arrigo (a cura di), Lo Statuto dei lavoratori: un bilancio politico. Nuove prospettive del diritto del lavoro e della democrazia industriale, De Donato Editore, Bari, 1977.

(13) Senza pretesa di completezza si segnalano, tra i tanti contributi, quelli di Tiziano Treu, Lo Statuto dei lavoratori: vent’anni dopo, in Quaderni Dir. Lav. Rel. Ind.,1989, n. 6, p. 7ss.; A quarant’anni dallo Statuto dei lavoratori, in Riv.It.Dir. Lav., 2011, I, p.7 ss. La Rivista “Lavoro e Diritto” nel 2010 ha dedicato il fascicolo n. 1 al 40° anniversario dello Statuto dei Lavori, con “Il tema” dal titolo “Buon giorno, Statuto” e contributi di Luigi Mariucci, Maria Vittoria Ballestrero, Oronzo Mazzotta, Umberto Romagnoli, Lorenzo Gaeta, Lorenzo Zoppoli, Franco Liso, Bruno Caruso, Mario Rusciano e Mario Napoli. Per i cinquant’anni si segnala la Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale che ha dedicato, nella parte I, del n. 1 del 2020 “Il Tema” dal titolo “ Lo Statuto dei lavoratori, ieri, oggi, domani”, con contributi di Marco Revelli, Maria Vittoria Ballestrero, Marzia Barbera, Roberto Voza, Marco Barbieri, Stefania Scarponi, Edoardo Ales, Antonello Zoppoli, Rita Sanlorenzo. Merita di essere segnalato il dialogo-intervista di Vincenzo Bavaro e Pietro Ichino, dal titolo "Lavoro, leggi, percato. Rifondiamo lo Statuto", a cura di Antonio Carioti, pubblicato il 15 maggio sull’inserto “La Lettura” del Corriere della Sera, in occasione del 50° anniversario dello Statuto. Meritano anche di essere segnalati, in occasione del 50° anniversario dello Statuto, il dialogo-intervista di Vincenzo Bavaro e Pietro Ichino, a cura di Antonio Carioti, pubblicato il 16 maggio sull’inserto “La Lettura” del Corriere della Sera, dal titolo “ Lavoro, leggi, mercato, rifondiamo lo Statuto” e l’intervista parallela pubblicata sempre il 16 maggio 2020 su Avvenire.it, a cura di Francesco Riccardi, a Pietro Ichino (Formazione e servizi le vere tutele che servono) e a Tiziano Treu ( Diritti di base uguali per tutti).

(14) Sulle vicende, anche storiche, intrecciate con la cultura giuridica del lavoro e i contributi dei giuslavoristi, v. Pietro Ichino (cura di), Il diritto del lavoro nell’Italia repubblicana. Teorie e vicende dei giuslavoristi dalla Liberazione al nuovo secolo, Giuffrè, Milano, 2008, ed in particolare i contributi dello stesso Pietro Ichino, I primi due decenni del diritto del lavoro repubblicano dalla liberazione alla legge sui licenziamenti, p.4 ss., e di Raffaele De Luca Tamajo, Gli anni’70: dai fasti del garantismo al diritto del lavoro dell’emergenza, p. 79 ss.

(15) Giuseppe Pera, Interrogativi sullo statuto dei lavoratori, in Diritto del lavoro, 1970, I, p. 188 ss.; Gino Giugni, I tecnici del diritto e la legge “malfatta”, in Politica del diritto, 1970, p. 479 ss.; Giuseppe Pera, Risposta al Prof. Gino Giugni, in Bollettino dell’Istituto di Diritto del lavoro dell’Università di Trieste, 1971, n. 49, p. 15 ss. Per il dibattito di quegli anni merita anche segnalare i contributi di Gino Giugni, Lo statuto dei lavoratori: continuità di una politica, in Economia & Lavoro, 1969, n. 4, p. 377 ss.; Il diritto sindacale e i suoi interlocutori, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1970, p. 369 ss.; Esperienza politico-economica con Giacomo Brodolini, in Economia & Lavoro, n. 5, 1970 p.521 ss.; Giuseppe Federico Mancini, Lo statuto dei lavoratori dopo le lotte operaie dell’autunno del 1969, in Politica del diritto; Giovanni Tarello, Teorie e ideologie nel diritto sindacale. L’esperienza italiana dopo la Costituzione, cit., 1972 ( II ed.), in particolare l’Appendice, I, 1970, p. 57 ss.); Id., Costituzione e movimento operaio, Il Mulino, Bologna, 1976.

(16) Tra i tanti scritti v. Ugo Natoli, Luci e ombre del disegno di legge n. 738 sui diritti dei lavoratori, in Riv. Giur. Lav., 1969, I, p. 317ss. Per l’impostazione generale e sistematica su questi temi deve essere richiamata la sua monografia: Limiti costituzionali dell’autonomia privata nel rapporto di lavoro. I. Introduzione, Giuffrè, Milano,1955.

(17) Gino Giugni, Le ragioni dell’intervento legislativo nei rapporti di lavoro, Relazione introduttiva alla tavola rotonda: Per una moderna legislazione sui rapporti di lavoro, in Economia & Lavoro, 1967, n. 2, p. 18 ss. Su questi temi, con diverse posizioni, v. anche Giuseppe Pera, Sullo statuto dei lavoratori nelle imprese, in Dir. Lav., 1965, I, p. 143 ss.; Id., Prospettive interne in tema di legislazione del lavoro, in Economia & Lavoro, 1967, nn. 5/5, p. 17 ss.

(18) V. gli atti del Convegno A. I. D. La. S. S. di Perugia del 22 maggio 1970, La Rappresentanza professionale e lo Statuto dei lavoratori, Giuffrè, Milano, 1971 ed in particolare la Relazione introduttiva di Giuseppe Federico Mancini. Per i primi commentari degli anni ’70 si segnalano: Antonino Freni, Gino Giugni, Lo statuto dei lavoratori. Commento alla legge 20 maggio 1970, n. 300, Giuffrè, Milano, 1971; Cecilia Assanti, Giuseppe Pera, Commento allo statuto dei diritti dei lavoratori, Cedam, Padova,1972; Giorgio Ghezzi, Giuseppe Federico Mancini, Luigi Montuschi, Umberto Romagnoli, Statuto dei diritti dei lavoratori, Zanichelli-Il Foro Italiano, Bologna-Roma, 1972.

(19) Giovanni Graziani, Il nostro statuto è il contratto. La Cisl e lo Statuto dei lavoratori (1963 - 1970), Edizioni Lavoro, Roma, 2007.

(20) Gino Giugni, Le ragioni dell’intervento legislativo nei rapporti di lavoro, cit., p.20.

(21) Maria Vittoria Ballestrero, Uno statuto lungo cinquant’anni, in Riv. Giur. Lav., 2020, I, p.20.

(22) E’ la parte finale dell’Intervento di Pietro Ichino in occasione del dibattito sul quarantennale, tratto dal resoconto stenografico della Seduta antimeridiana del 20 maggio 2010 al Senato.

(23) In questa prospettiva di “universalizzazione” dei diritti dei lavoratori si inserisce la proposta di legge di iniziativa popolare della CGIL, Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo Statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori, che si può leggere in Riv. Giur. Lav., 2016, Documentazione, p. 233 ss.

Il mestiere del giudice, Cedam, 2020.

Collana Dialoghi di Giustizia Insieme diretta da R.G.Conti e P.Filippi

PREFAZIONE

di Paolo Grossi

È, questo nostro, un tempo in cui al giurista (teorico o pratico che sia) conviene qualche sosta di riflessione cercando di cogliere, nella transizione rapidissima che stiamo vivendo, che cosa movimento e mutamento abbiano eroso di vecchie certezze e quali siano i segni del nuovo che si va lentamente costruendo. Può darsi che la sosta debba necessariamente concretizzarsi in uno scoperto e fruttuoso esame di coscienza, nella speranza – però – che si abbia anche un più fruttuoso disegno progettuale.

È lo spessore singolare e apprezzabile del libro, che ho il privilegio di presentare al lettore. Esso, infatti, incarna proprio una sosta riflessiva, con il carattere prevalente di una impostazione serenamente critica, la quale consente al Coordinatore di raggiungere una lucida consapevolezza sull’itinerario in atto per il diritto italiano, sul senso di questo itinerario, sulle forze su cui contare per edificare un futuro coerente con le esigenze affioranti.

Rilevo con soddisfazione che l’iniziativa proviene da un giudice, a conferma che la dimensione giuridica – dove scienza e prassi, in grazia della sua ‘carnalità’, non possono non integrarsi armonicamente – è costantemente nutrita da conquiste teoriche recanti il timbro di una voce giudiziale. La riflessione, stimolata e sapientemente coordinata dal Consigliere della Cassazione Roberto Giovanni Conti, intende collocarsi in un osservatorio che vuole essere aperto, sia verso il passato, sia verso il futuro, con la positiva finalità di deporre dogmatizzazioni e mitizzazioni provenienti da lontano ma ancora munite di una loro carica virulenta, misuràndole alla luce delle odierne esigenze, spesso profondamente nuove per la incidenza che eventi rilevantissimi hanno avuto sulla storia giuridica recente e recentissima della Repubblica.

Azzeccata anche l’impostazione data al momento riflessivo, che si risolve in sette interviste, ossia in colloqui dove sono protagonisti docenti universitarii e magistrati interpellati su “questioni centrali…nell’esercizio quotidiano del mestiere di giudice” (p. XIII ). È chiaro che ci si propone di essere utili a ogni giudice, ma con una dichiarata (e commendevole) attenzione per il novizio, per “i giudici ragazzini”. Commendevole è anche la scelta di personaggi fra loro diversissimi. Ciò emerge nitidamente per quanto riguarda i docenti, nei quali le diverse adesioni teoretiche sono indubbiamente più palesi. I costituzionalisti Roberto Bin e Antonio Ruggeri mostrano con limpidità la loro origine da scuole assai differenziate, e così i filosofi del diritto Baldassarre Pastore, di matrice ermeneutica, e Giorgio Pino, di matrice analitica.

Scaturisce dalla assoluta maggioranza degli interventi l’immagine intensa del tempo giuridico che si vive oggi in Italia, un tempo posmoderno, intendendo con questa aggettivazione intrinsecamente vaga il carattere di un momento storico che sempre più si allontana dalle strutturazioni di un edificio giuridico tardo-settecentesco di impronta – insieme – illuministica e giacobina, frutto allora delle strategie del vittorioso ceto borghese ma consegnato ai posteri sotto il mantello di mitizzazioni indiscutibili e, come tali, tuttora dommaticamente circolanti tra la maggioranza pigra e inerte dei giuristi.

Le pagine, che grazie alla solerzia di Conti il lettore ha ora a sua disposizione, si segnalano – come abbiam detto - per una visione decisamente critica, offrèndoci una osservazione fedele dell’attuale movimento/mutamento. Quello che mi appare come il messaggio più rassicurante verte sulla complessità dell’assetto giuridico di un’Italia certamente ancora ben inserita all’interno del pianeta di Civil Law, ma finalmente affrancata dal piattume di parecchi anni addietro. Si dirà da taluno che mi esprimo con un autentico ossimoro, collegando strettamente la conquista di un atteggiamento di sicurezza psicologica alla percezione della complessità, e, quindi, di un paesaggio storicamente complicato. Sì! Ribadisco: rassicurante, perché continuare a blaterare oggi le decrepite pseudo-verità del credo illuministico incentrato su un accanito statalismo legalistico, senza accorgersi delle novità profondamente incisive degli ultimi settanta anni, ha per me l’insensatezza di continuare a maneggiare dei mulini di preghiera tibetani privi di un loro contenuto storicamente rilevante. Quel che si deve ammettere è che l’odierno paesaggio giuridico italiano è più difficile perché più complesso, e più difficile è il mestiere del giurista teorico o pratico; ma non possiamo, come lo struzzo di un vecchio aforisma, mettere sotto la sabbia la nostra testa e, quindi, i nostri occhi per non vedere quella che è – piaccia o non piaccia – la realtà circostante.

In questo felice libro si ha, invece, il coraggio di guardare, e di guardare dopo aver deposto degli occhiali protettivi ma deformanti. Quello che la maggioranza degli intervistati consegna all’intervistatore, e che costui raccoglie con piena soddisfazione, è la oggettiva percezione della complessità dell’attuale paesaggio. In queste pagine non si continua a raccontare favole consolanti ma irreali, e si prende atto senza edulcorazioni di una civiltà giuridica in cammino, faticoso, forse colmo di inciampi, ma costruttivo.

Il primo grande scenario, entro cui si muovono eventi e soggetti, è, come or ora si diceva, la coscienza della ritrovata complessità, complessità sotto diversi profili: si fa i conti, infatti, con il pluralismo giuridico che ravviva al suo interno la Repubblica; ma si fa i conti anche con le relazioni, spesso non facili, sempre problematiche, tra la nostra dimensione costituzionale e i pianeti della tormentata realtà eurounitaria, dell’Europa dei diritti con la sua sonora voce alsaziana, della globalizzazione giuridica in perenne crescita. Sono gli stessi curatori della Collana a parlare schiettamente nella ‘Introduzione’ dei “meandri di un diritto sempre più complesso” (p. XV). Spesso affiora negli interventi, come in quello di Ernesto Lupo (“questa maggiore complessità del diritto”, p. 285). Spesso è lo stesso coordinatore Conti a concludere sul punto; così, ed esemplarmente, commentando Pastore e Pino: “lo spaccato emergente è, forse, compendiabile con il rinvio al concetto di complessità” (p. 266); così, con riguardo ai contributi dei Presidenti Luccioli e Rordorf: la loro è “una prospettiva che si collega indissolubilmente al tema della complessità” (p. 326 ).

Quel che mi sembra di segnalare e anche segnare albo lapillo è l’acquisizione di un concetto di Costituzione straordinariamente aperto, un concetto che non si esaurisce in una legge autorevole composta di 139 articoli, ma piuttosto – così com’era nel progetto e nella realizzazione dei Padri costituenti – in una dimensione costituzionale, che si articola in più livelli, che è espressa nei 139 articoli della Carta, ma che è anche inespressa (ma parimente reale), consistente – come afferma il Presidente Rordorf – in “quel deposito di valori condivisi, che costituisce la base del vivere civile” (p. 288); un deposito che vive nella vita di un popolo e che, al pari di quella, è contraddistinto da una continua dinamica, lentissima perché di valori si tratta, ma non immobile.

Si può dire che il libro si sviluppa su questo dato nodale, e lo avverte acutamente il coordinatore Conti, quando, mettendo in conclusivo raffronto le posizioni teoriche di Bin e di Ruggeri, due costituzionalisti esprimenti concezioni diverse, le mette a fuoco con lucidità: “diversità di vedute non solo e non tanto sul ruolo del giudice, ma, prima ancora, sulla funzione e portata della Costituzione” (p. 35). Si riporta, così, su questo nodo tutto il ‘segreto’ del tempo giuridico posmoderno, e dallo scioglimento di esso si ottiene una più compiuta comprensione delle sue manifestazioni essenziali, prima fra tutte il mestiere del giudice e il suo ruolo nella odierna società civile. E’, insomma, dalla spiccata tipicità della nostra dimensione costituzionale che deriva il “mutamento di ruolo della giurisdizione” (Lupo, p. 284).

La Costituzione è còlta – ripetiàmolo, perché sta qui una soluzione davvero appagante – come testo e come sostrato valoriale, quasi un continente che affiora solo parzialmente alla superficie, ma la cui consistenza maggiore è sommersa (anche se perfettamente vitale). Realtà, dunque, di radici, di valori che non si irrigidiscono nella secchezza di comandi, ma divengono plastici principii con la immediata concretizzazione in diritti fondamentali del cittadino. Radici sì, ma già ab origine giuridiche, basamento del complesso diritto positivo della Repubblica. Lo puntualizza bene Gaetano Silvestri: “le Costituzioni rigide…cariche di valori etici e sociali, che assumono la veste giuridica di principii” (p. 204); precisando assai opportunamente: “premessa teorica fondamentale è che i principii abbiano contemporaneamente efficacia normativa e valore ermeneutico”, senza la quale “la Costituzione rimarrebbe un cappello posto sulla sommità”. Concetti determinanti ripresi dal coordinatore Conti nelle sue conclusioni sugli interventi dei due filosofi del diritto ed efficaci per sbarazzarsi di reliquie (monistiche perché statalistiche) ancora formalmente intatte nelle ‘Disposizioni preliminari’ al vigente Codice del 1942: i principii costituzionali “non più visti come ricavabili da norme particolari, ma nella loro dimensione elastica e potenziale, direttamente proveniente dal complesso e variegato sistema che va individuato attraverso operazioni ermeneutiche ben lontane dall’angusto piano dell’articolo 12 delle Preleggi al Codice Civile” (p. 271).

Quindi: la Costituzione italiana del 1948 quale breviario giuridico del cittadino. Non una filosofia posta quale cappello sopra l’organismo giuridico della Repubblica ma estraneo ad esso, bensì una nervatura interna ad esso, con una basilare funzione identitaria. Una Repubblica – quella italiana – che non si identifica nello Stato, anche se trova nello Stato il suo centrale motore politico-giuridico; una Repubblica plurale dinamicizzata al suo interno da una pluralità di ordinamenti giuridici raccolti e armonizzati da una base unitaria di valori, ordinamenti viventi e pertanto non immobili.

È da qui che scaturisce un “giudice partecipe delle dinamiche proprie di una società pluralista” (Pastore, p. 241) e, più specificamente, il “mutamento di ruolo della giurisdizione” còlto dal Presidente Lupo nella affermazione sopra riportata e ribadito, come rapporto causa/risultato, dal coordinatore Conti quando evidenzia “il peso che ricade sulla giurisdizione per effetto della Costituzione” (p. 271).

L’ordine giuridico è percepito, ormai, in tutta la sua naturale complessità, e complessità duplice: non si può immobilizzare nell’orizzonte esclusivo dei comandi dello Stato (a meno che non si abbia a che fare con problemi di sicurezza pubblica), e neppure nell’orizzonte a-storico di comandi avulsi dalla loro efficacia nel continuo mescolarsi con l’esperienza, sempre più lontana dal potestativo momento genetico e sempre più modificata. E si può ben comprendere la parabola attuale che quell’ordine vive in un paese di Civil Law, con un sensibile spostamento della sua asse portante dal legislatore (troppo spesso impacciato se non impotente) agli interpreti, sentiti questi come i garanti della coerenza tra forme giuridiche e società in cammino. La Presidente Luccioli è particolarmente eloquente in proposito: l’attuale momento “richiede all’interprete di convertirsi ad un approccio culturale che lo liberi definitivamente dalle incrostazioni dell’esegeta e di dotarsi degli strumenti idonei a coordinare i vari ordinamenti in un sistema armonico e coerente, assumendo tutti i rischi connessi alla sua complessità” (p. 279), “tenendo ben presente il contesto storico e sociale in cui la norma è nata e quello in cui è destinata ad operare nel tempo, intercettando i grandi cambiamenti sul piano culturale e del costume” (p. 280).

Il vecchio giudice, condannato ad essere ‘bocca della legge’ dai riduzionismi strategici degli illuministi (dapprima) e dei giacobini (successivamente), non può che togliersi volentieri di dosso la veste opprimente dell’esegeta, ormai del tutto inadatta, e indossare quella dell’interprete, dell’inventore, intendendo la sua operazione intellettuale irriducibile in deduzioni di semplice natura logica (come in una celebre pagina di Beccaria) e concretizzabile piuttosto in una ricerca, in un reperimento, con le conseguenti decifrazione e registrazione. Quello che mi sentirei, invece, di rifiutare, decisamente perché fonte di più che probabili malintesi, è il sintagma ‘creazione giurisprudenziale’, che usa Pastore (pp. 240 e 241) nel suo – peraltro, meditatissimo e condivisibile – intervento. Infatti, è proprio di ‘creazione ‘ e di ‘creazionismo’ che parlano gli adepti del legalismo statalistico stracciàndosi le vesti di fronte a un ruolo, innaturale perché para-legislativo, conferito (almeno secondo loro) ai giudici dalla riflessione ermeneutica. Insisterei, come ho fatto anche di recente, su un ruolo inventivo, marcando bene che si fa esclusivo riferimento alla inventio dei latini consistente appunto in un ‘cercare per trovare’.

Mi sembra che questo volume di interviste intitolato al ‘mestiere del giudice’ corrisponda pienamente alla finalità che i curatori della Collana “Dialoghi di giustizia insieme”, Roberto Giovanni Conti e Paola Filippi, hanno perseguito varàndola. Consapevoli “delle grandi responsabilità, degli enormi poteri e della vulnerabilità individuale” del giudice nell’attuale contesto italiano (p. XIII), hanno preteso di fornire “un affresco né troppo dogmatico né artificiale ed epidermico” (p. XIII), il solo che, proprio perché volutamente realistico, poteva fungere insieme da rilevazione critica e da orientazione pròvvida. Il ricorso, che il coordinatore Conti ha fatto, sia a docenti, sia a magistrati, è circostanza che reclama il nostro plauso, perché riafferma una grande verità: la scienza giuridica trova i suoi laboratorii indubbiamente nelle Università ma non meno in quelle autentiche officine rappresentate dalle curie giudiziali massime e minime. In questa unità di lavoro, che lega teorici e pratici in una preziosa collaborazione, ho sempre creduto, e tanto più oggi ci credo quando i mutamenti rapidissimi hanno nelle trincee della prassi le prime verifiche e le prime definizioni tecniche.

Introduzione

Le Interviste di Giustizia Insieme

"Giustizia Insieme" ha lanciato nel corso dell’anno 2019, in forma sperimentale, una rubrica periodica dal titolo “Interviste”.

Si è inteso dare così voce ad accademici e giuristi che per la funzione svolta e la specializzazione raggiunta possano offrire al pubblico dei lettori – giudici, giuristi e semplici lettori interessati al tema – un affresco né troppo dogmatico né artificiale ed epidermico su questioni centrali.

La prospettiva prescelta propone il confronto sull’essere operatori del diritto, rivolgendosi in particolare a quegli operatori del diritto silenziosi che offrono il loro contributo negli ambiti di rispettiva competenza alla macchina della giustizia.

Nascendo l’iniziativa all’interno di una rivista creata da magistrati, si è poi inteso rivolgere un’attenzione particolare ai giudici ragazzini, catapultati in una realtà estremamente complessa e ormai purtroppo assai lontana da vicende ed episodi che per la loro crudezza hanno segnato, ormai alcuni lustri fa, il DNA giudiziario di una generazione di “giudici ragazzini” che oggi la rappresenta la “classe di mezzo” dell’ordine giudiziario.

In questa prospettiva, la formula prescelta è stata quella di conversazioni scritte a più voci con la formulazione di domande alle quali è seguita una nota di chiusura dell’intervistatore.

Il format delle interviste è stato pensato proprio per individuare le problematiche e le criticità nell’esercizio quotidiano del mestiere di giudice, riflettendo sul come l’aspirazione e la fatica del giudice silenzioso si articoli pure in quel quotidiano, non facile coordinare umiltà e prestigio nella consapevolezza delle grandi responsabilità, degli enormi poteri e della vulnerabilità individuale nella quale ci si viene quando si decide da soli o si è lasciati soli.

La necessità di fissare l’argomento in brevi domande nasce dunque in una prospettiva di superamento del tradizionale modulo di approfondimento di temi scientifici, troppo spesso calibrato sulla trattazione di temi generali che, a volte, non consente di focalizzare l’attenzione sul cuore delle questioni che meritano, invece, una cura e riflessione particolari.

Si è qui utilizzato il sostantivo giudici volendo con esso intendere tutti i magistrati, sia quelli giudicanti che quelli requirenti, perché anche il procuratore è giudice quando svolge le indagini, quando si determina all’esercizio dell’azione penale o chiede la condanna. Giudice in quanto partecipe del potere giurisdizionale e perciò tenuto “per Costituzione” a decidere sempre senza condizionamenti e pregiudizi di parte, ma anche di questo ne parleremo nelle nostre interviste.

Crediamo che il contatto con l’accademia e con i “giudizi” da essa espressi sul ruolo del “giudiziario” possa contribuire ad avvicinare sempre di più quel mondo ai bisogni dei giudici e dei giuristi pratici, alle loro aspettative ed alle responsabilità crescenti che su di loro continuano ad aumentare per fattori indogeni ed esogeni, in tal modo garantendo una risposta giudiziaria migliore alle istanze della collettività.

Una linea di collegamento continua, inverata da un comune spirito di cooperazione, capace di costituire un terreno fecondo per chi accetta di dialogare in una prospettiva “di servizio”.

Il passaggio dalla pubblicazione sulle pagine della Rivista on line a quella cartacea che qui prende forma per la prima volta intende “raccogliere su carta” le riflessioni sono emerse dalla prime sette interviste dedicate a diversi temi relativi al ruolo del giudice.