GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

Sommario: 1. Introduzione – 2. L’ingiustizia e la prospettiva dei diritti – 3. La sentenza della Corte di Giustizia del 22 dicembre 2022 nella causa C-61/21 – 3.1. Le conclusioni dell’Avvocato Generale Kokott – 3.2. Le conclusioni della CGUE – 4. Conclusione: le ricadute concrete della sentenza sulla causa C-61/21.

1. Introduzione

Sotto la spinta dei numerosi contributi scientifici che si sono dedicati ad approfondire il tema dell’inquinamento[1], la consapevolezza sulle conseguenze nocive per la salute umana e per l’ambiente e sui corrispondenti costi economici si è progressivamente diffusa ed è ormai ampiamente consolidata nell’opinione pubblica, a livello sia nazionale che globale[2]. Per comprendere fino in fondo i rischi connessi all’inquinamento, tuttavia, è necessaria un’impostazione sistemica che percepisca e valorizzi anche agli impatti dell’inquinamento sulla vita umana nel suo complesso, guardando, dunque, anche al di là della dimensione puramente sanitaria[3].

In questa prospettiva, il Principio 1 della Dichiarazione, adottata a conclusione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano[4], che afferma l’esistenza di “un diritto fondamentale alla libertà, eguaglianza e adeguate condizioni di vita, in un ambiente di qualità che permetta una vita di dignità e benessere”, ha rappresentato la base concettuale su cui fondare, negli anni, il riconoscimento dell’interdipendenza e dell’interrelazione esistente tra diritti umani e ambiente. Nel 2009[5], poi, si è riconosciuta ufficialmente la connessione esistente tra il contrasto all’inquinamento e la promozione dei diritti umani, mettendo in evidenza come il primo[6] inevitabilmente produca implicazioni dirette sul godimento dei secondi[7]. Nel 2021, inoltre, con la Risoluzione 48/13 del Human Rights Council, si è giunti all’espresso riconoscimento del diritto ad un ambiente salubre, inteso come il diritto umano ad un ambiente pulito, sano e sostenibile. È essenziale sottolineare, peraltro, che il riferimento esplicito, nel testo della Risoluzione, ad un “riconoscimento” del diritto, piuttosto che ad un’attribuzione o ad un’enunciazione, ha un effetto implicito cruciale, poiché include il diritto in questione nel novero di quelli che sono ontologicamente tali in quando connessi al concetto condiviso di dignità umana[8].

Se, dunque, la correlazione esistente tra inquinamento e godimento dei diritti umani appare, oggi giorno, chiara ed innegabile, è decisamente più complesso stabilire quali siano le conseguenze di questa correlazione sotto il profilo strettamente giuridico. Da un lato, infatti, occorre verificare se, ed eventualmente in che misura, gli effetti nocivi dell’inquinamento possano essere qualificati come violazioni dei diritti umani da sanzionare e risarcire. Dall’altro lato, poi, è necessario chiarire se, ed eventualmente in che misura, gli effetti nocivi dell’inquinamento, in quanto qualificati come violazioni dei diritti umani, possano essere imputati allo Stato o ad altri enti pubblici che abbiano mancato di adottare piani adeguati alle esigenze di contenimento dell’inquinamento o siano stati incapaci di rispettare i limiti alla dispersione di inquinanti imposti dalla normativa a tutela dell’ambiente. Conseguentemente, è necessario acclarare se ciò può far sorgere, in capo allo Stato o all’amministrazione, una responsabilità per lesione di una posizione giuridica tutelata riconducibile direttamente al cittadino, in modo tale da legittimare quest’ultimo ad avanzare, in sede giurisdizionale, una richiesta di risarcimento del danno.[9]

2. L’ingiustizia e la prospettiva dei diritti

Dal punto di vista giuridico, il progressivo consolidarsi della certezza scientifica circa i rischi concreti dell’inquinamento per la salute umana e la tutela dell’ambiente non si è tradotto nell’adozione di un approccio legislativo univoco alla questione né, tanto meno, ha chiarito l’attribuzione di eventuali responsabilità giuridiche alle amministrazioni pubbliche inerti o inadempienti.

Come emerge dall’analisi della legislazione nazionale ed internazionale, infatti, il panorama normativo è sempre stato caratterizzato da una forte frammentazione, contraddistinta dal susseguirsi di disposizioni finalizzate alla risoluzione di problematiche specifiche, e non si è mai arrivati concretamente all’introduzione di un regime sistemico di protezione dell’ambiente come risorsa naturale in sé. Inoltre, se è vero che, sin dalla Conferenza di Copenaghen del 2009, l'approccio restrittivo (fondato unicamente sull’introduzione di divieti e tradizionalmente tipico delle fonti normative internazionali destinate a contrastare e contenere l’inquinamento nelle sue varie forme) è stato progressivamente abbandonato in favore di un approccio proattivo (fondato invece sull’introduzione di obblighi gravanti sugli Stati di procedere all’adozione di piani nazionali e normative ad hoc), i diritti dei singoli e delle comunità sono rimasti comunque relegati a margine.

Nonostante l’approccio proattivo sia senza dubbio più apprezzabile rispetto a quello puramente restrittivo, peraltro, anche questa strategia non risulta particolarmente efficace se si considera che il contenuto delle misure adottate dagli Stati risulta spesso insufficiente e scarsamente contestualizzato poiché, generalmente, ampiamente in ritardo rispetto all'accelerazione del cambiamento climatico ed all’aggravarsi dell’inquinamento. Anche questa impostazione, dunque, mostra alcuni evidenti limiti ed ha urgente bisogno di un rinnovamento che garantisca, tra l’altro, il giusto riconoscimento e la tutela diretta ai diritti dei singoli e delle comunità.

A fronte di un tale quadro giuridico, la sensazione che si è gradualmente diffusa nell’opinione pubblica è stata quella di una generale malcelata insoddisfazione per l’inefficacia delle politiche pubbliche in questo particolare ambito, che a sua volta determina un senso di ingiustizia eco-sociale su un piano tanto globale quanto locale. E’ tuttavia da evidenziare, però, che, storicamente, l’esperienza umana dell’ingiustizia è un elemento essenziale del cambiamento, poiché rappresenta, in molti casi, il punto di partenza del tumultuoso percorso bottom up che porta all’affermazione dei diritti[10]. Sin dalla metà dei primi anni 2000, quindi, il progressivo innesto della prospettiva dei diritti nella discussione sul cambiamento climatico ha avuto l'effetto di vera e propria “chiamata alle armi”[11] per vari stakeholder, che si sono fatti carico di promuovere una progressiva traslazione della questione dal piano politico al piano giudiziario, utilizzando il linguaggio normativo dei diritti.

Nell'ultimo decennio, infatti, ha preso sempre più piede il fenomeno del “contenzioso climatico”[12], finalizzato a sostenere un mutamento di prospettiva: dalla mera protesta civile e politica circa l’ineffettività dell’azione legislativa ed amministrativa nazionale ed internazionale, al riconoscimento ed alla valorizzazione del piano soggettivo dei diritti umani e fondamentali[13].

Il “contenzioso climatico” è senza dubbio un fenomeno proteiforme, capace di raccogliere sotto un’unica formula situazioni tra loro molto diverse il cui elemento di comunanza, però, è rappresentato dall’obbiettivo perseguito: porre al centro del dibattito pubblico sulla questione climatica e la salubrità ambientale, non solo a livello politico ma a livello propriamente giuridico, i diritti degli individui e delle comunità, demandando al giudice il compito di verificare le ragioni della pretesa vantata in giudizio e, una volta accertato che essa configura una lesione dei diritti riconosciuti dall’ordinamento, quantificare un risarcimento.

Le ragioni in fatto e in diritto che, alla luce della norma di legge invocata, hanno l’effetto di costituire il diritto soggettivo da far valere in giudizio con la domanda proposta possono comprendere, ad esempio, le inadempienze degli Stati o delle multinazionali in merito ad obblighi climatici e di tutela ambientale derivanti da un combinato di norme nazionali e internazionali, ed in questi casi, la connessa domanda di tutela giurisdizionale rivolta al giudice nei confronti della parte convenuta generalmente comprende una richiesta di risarcimento del danno subito. Tuttavia, trattandosi di un fenomeno estremamente variegato, la causa petendi e il petitum delle azioni legali promosse possono essere anche estremamente vari.

Naturalmente, questa strategia, che è possibile riconoscere in tutti i contenziosi instaurati in Europa[14] innanzi a giudici nazionali o innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), si àncora all’essenza stessa del concetto di diritto, poiché è pacifico che i diritti richiedano all’apparato statale ed amministrativo di porre in essere comportamenti attivamente finalizzati a garantirne sia la tutela sia la concreta realizzazione[15]. È inoltre altrettanto condiviso che i diritti siano concetti in costante evoluzione, interpretabili ed adattabili, per consentire all’ordinamento di reagire adeguatamente alle nuove ingiustizie che l’inesauribile dinamismo sociale produce, contribuendo incessantemente all’inesorabile e perpetuo avanzamento della comunità[16].

Tuttavia, proprio quando la controparte resistente è la pubblica amministrazione, questa logica incontra, nell’ordinamento italiano, difficoltà di tipo squisitamente giuridico nel momento in cui sono dubbi: 1) l’individuazione della norma attributiva del diritto; 2) l’inquadramento della posizione giuridica vantata dal ricorrente nel novero dei diritti soggettivi o degli interessi legittimi; 3) la definizione chiara del nesso causale univoco tra condotta omissiva o commissiva dell’amministrazione e danno per il privato, cui ancorare la richiesta di risarcimento.

3. La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 22 dicembre 2022 sulla causa C-61/21

Tra le decisioni giurisprudenziali che sono destinate ad avere un forte impatto sulle politiche ambientali future dell’Unione, sull’affermazione dei diritti individuali dei singoli e sull’affermazione del diritto al risarcimento del danno da parte del privato subito a seguito di azione od omissione della pubblica amministrazione, si inserisce senza dubbio la sentenza del 22 dicembre 2022 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE)[17] che ha deciso la causa C-61/21 avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)[18], dal giudice francese della Cour administrative d'appel de Versailles.

La domanda promossa dal giudice francese alla CGUE, nello specifico, prende le mosse da una controversia avviata in sede statale tra un privato e l’amministrazione pubblica francese nell’ambito della quale il primo ha convenuto in giudizio il Ministre de la Transition écologique (ndr. Ministro della transizione ecologica, Francia) e il Premier ministre (ndr. Primo ministro, Francia) per ottenere l'annullamento di quella che viene qualificata come una decisione implicita di diniego del Prefetto del Val-d'Oise (Francia) relativamente all’adozione delle misure necessarie alla mitigazione degli effetti dell’inquinamento atmosferico[19] nella zona di sua competenza, come invece dovrebbe avvenire in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa europea in tema di tutela della qualità dell’aria[20].

Tale omissione, secondo la ricostruzione del ricorrente, fa sì che il livello dell’inquinamento persista inalterato e, poiché ciò ha l’effetto di esacerbare i problemi di salute di cui questi già soffre, peggiorandone la qualità della vita, lo legittima a chiedere all’amministrazione francese il risarcimento dei danni subiti. Il ricorrente fonda la propria pretesa sul contenuto della direttiva 2008/50/CE[21] del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente[22] in Europa, facendo riferimento, in particolare, al disposto degli articoli 13, paragrafo 1[23], e 23, paragrafo 1[24] che introducono, da un lato, il concetto di valore limite e, dall’altro, l’obbligo di adottare piani per contenere l’inquinamento e garantire che i valori soglia non siano superati.

Di fronte ad una pretesa così articolata, che è già stata respinta in primo grado dal Tribunal administratif de Cergy-Pontoise (ndr. Tribunale amministrativo di Cergy-Pontoise, Francia) e per la cui risoluzione è imprescindibile una corretta interpretazione della normativa euro-unitaria, il giudice amministrativo nazionale francese di secondo grado ha quindi ritenuto di proporre un rinvio pregiudiziale direttamente alla CGUE, che è il soggetto giuridico deputato all’interpretazione delle norme europee, proponendo i seguenti quesiti: “1) Se le norme applicabili del diritto dell'Unione europea derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1 e all'articolo 23, paragrafo 1 della direttiva[2008/50], debbano essere interpretate nel senso che attribuiscono ai singoli, in caso di violazione sufficientemente qualificata da parte di uno Stato membro dell'Unione europea degli obblighi che ne derivano, un diritto a ottenere dallo Stato membro in questione il risarcimento dei danni causati alla loro salute che presentano un nesso di causalità diretto e certo con il deterioramento della qualità dell'aria. 2) Ammesso che le disposizioni sopra menzionate siano effettivamente idonee a far sorgere un siffatto diritto al risarcimento dei danni alla salute, a quali condizioni sia subordinato il riconoscimento di tale diritto, per quanto riguarda in particolare il momento in cui si deve ritenere avvenuto l'inadempimento imputabile allo Stato membro di cui trattasi.”[25]

3.1. Le conclusioni dell’Avvocato Generale Kokott

L’Avvocato Generale (AG) presso la CGUE, Juliane Kokott, investita della causa, ha proposto alla Corte, nelle sue conclusioni, il proprio parere tecnico sulla vicenda ed ha sostenuto, con limpida chiarezza argomentativa e nella piena consapevolezza della portata potenzialmente dirompente della questione oggetto della causa C-61/21, una tesi favorevole al privato ricorrente[26].

Considerate le tre condizioni che legittimano il diritto al risarcimento del danno per violazione della normativa comunitaria da parte dell’amministrazione statale (ovvero la presenza di una disciplina direttamente applicabile in favore dei privati, la presenza di una violazione qualificata imputabile allo Stato membro e la presenza di un nesso causale diretto tra violazione qualificata e danno patito dal privato[27]), infatti, l’AG articola un ragionamento lineare e dettagliato che si sofferma, dapprima, sulla questione della diretta applicabilità della direttiva 2008/50/CE e delle altre norme europee applicabili ratione temporis e, successivamente, sulla determinazione degli elementi che connotano una violazione qualificata da parte dello Stato francese e l’attivazione del nesso causale diretto.

Sotto il profilo della diretta applicabilità delle norme europee richiamate, l’AG mette in evidenza come sia assolutamente legittimo ritenere che la violazione dei valori limite per la tutela della qualità dell'aria previsti dal diritto dell'Unione faccia sorgere, in capo al privato, un diritto al risarcimento del danno patito, dal momento che tali norme sono caratterizzate da sufficiente chiarezza.[28] E’ infatti necessario, ad opinione dell’AG, valorizzare la ratio che sta alla base delle norme sulla qualità dell’aria, concepite per tutelare in modo adeguato determinate categorie di abitanti degli Stati membri che vivono o lavorano in zone particolarmente inquinate e che, dunque, sono direttamente interessati dal superamento dei valori limite o dal rischio di superamento dello stesso[29], evitando banalizzazioni che rimandano ad un concetto di salute umana generalista, privo di un contenuto non effettivamente individuato o individuabile.

Quanto, poi, alla determinazione dell’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, l’AG richiama gli elementi che il giudice nazionale deve valutare per formare il suo convincimento[30] e conclude, sulla base dell’analisi delle disposizioni della direttiva 2008/50/CE e delle direttive che l’hanno preceduta, che un superamento dei valori limite per la qualità dell’aria ambiente, in assenza di un adeguato piano per porvi rimedio, costituisce una violazione qualificata del diritto dell’Unione, idonea a dar luogo a risarcimento. In proposito, inoltre, l’AG specifica anche che, pur nel caso in cui le autorità amministrative competenti dei singoli Stati avessero provveduto a adottare un piano in ottemperanza alle norme comunitarie, potrebbe comunque integrarsi una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione qualora il piano in questione fosse viziato da un uso scorretto della discrezionalità finalizzato ad aggirare, sotto il profilo sostanziale, gli obblighi imposti dalla normativa. Tale evenienza potrebbe verificarsi, ad esempio, quando, nel prevedere un periodo di tolleranza del superamento dei limiti degli inquinanti nell’aria, non si vincoli l’amministrazione ad agire nel più breve tempo possibile, oppure in tutti quei casi in cui i mezzi predisposti dai piani per rimediare al superamento dei limiti abbiano carattere manifestamente inadeguato; altri casi esemplari di un esercizio scorretto della discrezionalità da parte dell’amministrazione, inoltre, potrebbero verificarsi nei casi in cui i punti di campionamento su cui si basano i piani siano palesemente mal posizionati o, ancora, laddove le tecniche di modellizzazione, su cui si basano i piani, contengano errori gravi che non permettono di comprendere l’effettiva entità del superamento dei valori limite.[31]

Da ultimo, per ciò che concerne il nesso causale diretto tra la violazione qualificata del diritto dell’Unione a tutela della qualità dell’aria ed i danni concreti alla salute dei privati, pur ricordando che anche questa valutazione spetta ai giudici nazionali che devono attenersi al livello probatorio richiesto dall’ordinamento di appartenenza, l’AG delinea tre elementi la cui contemporanea sussistenza avvalora la tesi dell’esistenza di un rilevante nesso causale diretto. Il soggetto leso, infatti, deve poter dimostrare: 1) di avere soggiornato, per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo sotto il profilo medico-scientifico, in un ambiente in cui i valori limite sono stati violati in misura rilevante; 2) di soffrire di un danno alla salute ritenuto riconducibile, dal punto di vista medico-scientifico, all’inquinamento atmosferico di cui trattasi; 3) che, nel suo caso specifico, l’aver soggiornato per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo in un ambiente malsano, poiché caratterizzato dall’elevata presenza di inquinanti nell’aria, ha determinato al ricorrente l’insorgere (o l’esacerbarsi) di una o più patologie riconducibili, sotto il profilo medico-scientifico, alla forma di inquinamento atmosferico presente. Inevitabilmente, segnala l’AG, “ciò richiederà perizie mediche periodiche, che dovranno certamente tenere conto anche delle basi scientifiche della fissazione dei valori limite e delle raccomandazioni, talvolta ancora più rigide, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità”[32].

Da questa ricostruzione emerge con chiarezza che, tra le tre condizioni cumulative che devono sussistere perché i soggetti privati possano ottenere un risarcimento del danno causato da un’amministrazione statale che non ha rispettato (in modo omissivo o commissivo) le norme comunitarie, la più difficile da valutare è senza dubbio la terza, ovvero l’esistenza di un nesso causale diretto tra la grave violazione e lo specifico danno subito.

3.2. Le conclusioni della CGUE

A differenza delle conclusioni dell’Avvocato Generale, la sentenza della Corte, riunitasi in Grande Sezione in ragione della rilevanza della causa[33], propone una interpretazione del diritto dell’Unione sfavorevole alla pretesa del privato.

Sebbene, infatti, la Corte si allinei ai suoi precedenti nel riconoscere che il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell'Unione ad esso imputabili è inerente al sistema dei Trattati[34], che questo principio si applica a qualsiasi caso di violazione del diritto dell'Unione da parte di uno Stato membro, indipendentemente dall'autorità pubblica responsabile di tale violazione[35], e che il diritto del privato al risarcimento del danno sorge non solo nei casi in cui una disposizione del diritto dell'Unione espressamente lo attribuisce, ma anche in relazione agli obblighi positivi o negativi che la medesima impone in maniera ben definita sia ai singoli sia gli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione[36], nel caso di specie la Corte ritiene che la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal privato non abbia fondamento.

In particolare, pur riconoscendo che le norme della direttiva 2008/50/CE e delle direttive precedenti (1980/779/CEE, 1985/203/CEE, 1996/62/CE e 1999/30/CE) prevedono obblighi sufficientemente chiari e precisi nel definire il risultato che gli Stati membri devono raggiungere ed assicurare, ad avviso della Corte tali strumenti giuridici non hanno anche la funzione di attribuire un diritto ai singoli, essendo unicamente rivolti alla protezione della salute della comunità umana e dell'ambiente nel suo complesso.

Una tale ricostruzione, che fa evidentemente venir meno la prima delle tre condizioni cumulative necessarie per poter affermare la legittimità della richiesta di risarcimento del danno vantata da un soggetto privato, sostanzialmente azzera qualunque possibilità di argomentare sul merito della richiesta di risarcimento. Al massimo, chiosa la Corte, le persone fisiche o giuridiche direttamente interessate da un rischio di superamento di valori limite o di soglie di allarme potranno sfruttare la facoltà che è loro riconosciuta di rivolgersi ai giudici nazionali competenti per ottenere un provvedimento che imponga all’autorità amministrativa di adempiere all’obbligo di facere introdotto dalla direttiva europea, predisponendo così un apposito piano d'azione per la tutela della qualità dell’aria conforme a quanto richiesto dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma.

4. Conclusione: le ricadute concrete della sentenza sulla causa C-61/21

La sentenza della Corte di Giustizia sulla causa C-61/21, sebbene non decida nel merito la controversia (la cui soluzione, chiusasi la parentesi del rinvio pregiudiziale, spetta comunque al giudice nazionale), avrà senza dubbio una serie di conseguenze significative sulle cause ambientali e climatiche già in corso e su quelle future, qualificandosi come un precedente favorevole alla posizione degli Stati membri resistenti con effetto vincolante non soltanto per il giudice del rinvio, ma anche per gli altri giudici nazionali investiti di questioni analoghe.

La sensazione che prevale ad una prima lettura della sentenza, tuttavia, è quella di un’occasione persa per la giurisprudenza euro-unitaria, che rinuncia a cogliere e valorizzare le esigenze di evoluzione del livello di tutela dei diritti fondamentali che caratterizza ormai, da molti anni, il panorama internazionale ed europeo.

Nell’ambito delle politiche dell’Unione Europea, infatti, la questione del miglioramento della qualità dell'aria è all'ordine del giorno da decenni e, nonostante una strategia normativa disorganica, le discipline europee in materia hanno comunque avuto l’apprezzabile merito di introdurre valori limite vincolanti per numerosi inquinanti connessi ad obblighi proattivi gravanti sugli Stati membri.

Non è, perciò, al passo con i tempi ritenere verosimile quell’interpretazione della normativa a tutela della qualità dell’aria che concepisce unicamente un interesse alla salute umana di carattere collettivo, senza ammettere alcuna possibilità di individuazione concreta di soggetti potenzialmente in condizione di subire una lesione riconducibile direttamente alla mancata attuazione, a livello nazionale, della normativa comunitaria.

Per di più, è già da lungo tempo che la giurisprudenza e la dottrina[37] hanno chiarito che la tutela della salute pubblica è ben lungi dall’essere un concetto astratto, e dipende, al contrario, dalla tutela concreta della salute dei singoli individui che fanno parte della comunità. È recentissima, ad esempio, l’ennesima pronuncia della Corte di Cassazione che, a Sezioni Unite, ribadisce che il diritto alla salute è un diritto fondamentale, nel senso che, “non tollerando compressioni neppure da parte dei pubblici poteri, mantiene sempre la sua natura di diritto soggettivo, non degradabile ad interesse legittimo”.[38] Ed è parimenti doveroso richiamare quella giurisprudenza costante della stessa CGUE[39] ove si afferma che la piena efficacia delle norme del diritto dell’Unione sarebbe messa a repentaglio, e la tutela dei diritti da esse riconosciuti sarebbe impossibile, se i singoli non avessero la possibilità di ottenere un risarcimento in tutti quei casi in cui i loro diritti siano lesi da una violazione del diritto dell’Unione imputabile a uno Stato membro.

La gravità della situazione ambientale e l’urgenza di cambiare impostazione focalizzandosi non solo sugli obblighi e i divieti ma, propriamente, sui diritti, sono inoltre testimoniate dai dieci procedimenti d’infrazione avviati dalla Commissione Europea già decisi dalla stessa CGUE[40] (nei quali si è dimostrato che i diversi Stati membri coinvolti non rispettano le norme di qualità dell’aria ambiente e, in ben nove casi su dieci, si è accertato che la violazione della normativa comunitaria era sistematica e persistente), cui si aggiungono altri sette procedimenti d’infrazione avviati dalla Commissione Europea ed attualmente ancora pendenti[41].

A ciò che accade a livello europeo, infine, fa eco il livello nazionale, ove le norme in materia di qualità dell’aria sono oggetto di controversie anche dinanzi ai giudici nazionali[42].

Certo, è indubbio che, se la Corte riconoscesse ai privati un diritto soggettivo vantabile in giudizio, il numero delle richieste di risarcimento del danno subito per violazione da parte delle amministrazioni nazionali delle norme in materia di qualità dell’aria lieviterebbe quasi istantaneamente e, come rileva l’AG nelle sue conclusioni, “a prescindere dagli associati rischi finanziari, il contenzioso relativo a siffatte rivendicazioni potrebbe costituire un onere considerevole per i giudici degli Stati membri”[43]. Tuttavia, è sempre l’AG Kokott a mettere in chiaro che, in nessun caso, nell’ordinamento europeo retto dai principi dello Stato di diritto e fondato sui Trattati istitutivi e sulla Carta di Nizza, è ammissibile limitare il riconoscimento di diritti che possono dar luogo a richieste di risarcimento solo per prevenire un aumento del contenzioso.

Il gran numero di persone potenzialmente interessate a adire le Corti per ottenere un risarcimento, semmai, dimostra l’importanza e l’improcrastinabilità di un intervento della Corte che, attraverso la sua funzione nomofilattica, sia in grado di garantire un’adeguata tutela al diritto alla salute dei cittadini europei.

Scegliendo di escludere qualunque pretesa risarcitoria, in conclusione, la Corte si sta sostanzialmente allontanando dalla sua precedente giurisprudenza sul principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili.

Non resta che auspicare che il legislatore euro-unitario, il quale ha già avviato la procedura per rinnovare la disciplina normativa in materia entro il 2030[44], intervenga sulla questione, per un verso rielaborando la formulazione delle norme in modo da eliminare ogni dubbio circa la possibilità di enucleare dei diritti individuali e, per altro verso, alleggerendo l’onere della prova del nesso causale tra la violazione qualificata dello Stato e la lesione subita dal privato, attraverso l’introduzione, ad esempio, di una presunzione “relativa”, in base alla quale, nel caso di un soggiorno di durata sufficientemente lunga in una zona in cui è stato superato un valore limite, il danno alla salute si possa considerare imputabile a tale superamento.[45]

[1] Tra i principali studi scientifici italiani che si sono occupati, ad esempio, del tema dell’inquinamento atmosferico si ricordano il progetto VIIAS e lo studio EpiAir2, promossi dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) del Ministero della Salute, nonché l’indagine longitudinale sul Delta del Po e l’indagine longitudinale nell’area urbana e sub-urbana di Pisa promossi dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

[2] Per una ricognizione degli effetti principali dell’inquinamento sulla salute si rinvia, ex multis, a Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019, in Lancet, 17 ottobre 2020, vol. 396, n. 10258, 1223 ss.

[3] Cfr. Human Rights Council, Resolution 7/23, Human rights and climate change, 28 marzo 2008. Per un approfondimento sulla necessaria adozione di un approccio sistemico nella tutela ambientale si veda M. Ramajoli, Il cambiamento climatico tra green deal e climate change litigation, in Rivista giuridica dell’ambiente, n. 1/2021, 56, ove l’Autrice mette in evidenza che “attualmente è in corso un processo di grande fermento volto al passaggio dall’affermazione di obiettivi generali all’individuazione di strumenti giuridici per la loro attuazione. Ciò richiede primariamente la comprensione approfondita della natura degli obiettivi climatici, secondo un approccio necessariamente interdisciplinare che utilizzi i risultati ottenuti dagli scienziati del clima. In secondo luogo, in questa fase ancora embrionale è importante distinguere le policy nella lotta al cambiamento climatico dalle misure giuridiche, mantenendo sullo sfondo gli obbiettivi macro da perseguire. […] Di diverso rispetto al passato è che all’interno dell’Unione Europea ogni singola attività economica e ogni singolo settore che ha impatto diretto o indiretto sul cambiamento climatico dovranno essere rivisti alla luce del nuovo imperativo dell’emergenza climatica.” Nello stesso senso, poi, si vedano anche D. Bevilacqua, La normativa europea sul clima e il Green New Deal. Una regolazione strategica di indirizzo, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 2/2022, 297 ss., M. Delsignore, La tutela o le tutele pubbliche dell'ambiente? una risposta negli scritti di Amorth, in Diritto amministrativo, n. 2/2021, 313 ss.

[4] Svoltasi a Stoccolma dal 5 al 16 giugno 1972.

[5] In particolare, ciò è avvenuto con la pubblicazione del Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the relationship between climate change and human rights (A/HRC/10/61) elaborato dal Human Rights Council e presentato il 15 gennaio 2009.

[6] In combinazione con numerosi altri fattori, tra cui si annoverano, a titolo esemplificativo, la geografia, il livello economico-sociale, la disabilità e l’età.

[7] La connessione esistente tra inquinamento, cambiamento climatico e diritti umani è stata ribadita, di recente, anche dal Report of the Secretary-General. The impacts of climate change on the human rights of people in vulnerable situations (A/HRC/50/57), elaborato dal Human Rights Council e presentato il 6 maggio 2022.

[8] Per un approfondimento sul tema si rinvia a D. Pauciulo, Il diritto umano a un ambiente salubre nella risoluzione 76/300 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in Rivista di Diritto Internazionale, n. 4/2022, 118 ss., che commenta la risoluzione 76/300 (A/RES/76/300, par. 1) del 28 luglio 2022 con la quale l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel contesto della 76° sessione plenaria, si è allineata alla Risoluzione 48/13 del Human Rights Council ed ha riconosciuto il diritto ad un ambiente pulito, salubre e sostenibile quale diritto umano.

[9] Cfr. G. Ghinelli, Le condizioni dell’azione nel contenzioso climatico: c’è un giudice per il clima?, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, n. 4/2021, 1273 ss.: A. Giordano, Climate change e strumenti di tutela. Verso la public interest litigation?, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, n. 6/2020, 763 ss.; E. Gabellini, Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica: le azioni di classe, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, n. 4/2022, 1105 ss.

[10] Cfr. E. Pariotti, I diritti umani: concetto, teoria, evoluzione, Padova, 2018; F. Viola, Il diritto come pratica sociale, Milano, 1990; F. Viola, I. Trujillo, What Human Rights are not (or not only). A negative path to Human Rights practice, New York, 2014.

[11] Cfr. M. Torre-Schaub, L. D’Ambrosio, B. Lormeteau (a cura di), Rapport final de Recherche. Les Dynamiques du Contentieux Climatique. Usages et mobilisations du droit pour la cause climatique, Mission de Recherche Droit & Justice, CNRS, CLIMALex, Institut des Sciences Juridiques & Philosophique de la Sorbonne, Parigi, 2019; M. Torre-Schaub, Justice et justiciabilité climatique: les apports de l’Accord de Paris, in Bilan et perspectives de l’Accord de Paris. Regards croisés, a cura di M. Torre-Schaub, Parigi, 2017, 107 ss.

[12] Sebbene non esista, ad oggi, una definizione universalmente accettata di “contenzioso climatico”, sono stati numerosi i tentativi definitori. Il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (United Nations Environment Programme - UNEP) ha elaborato una definizione di “contenzioso climatico” nel Report “The Status of Climate Change Litigation” del 2017: essa considera tali tutti i casi, indipendentemente dall’autorità innanzi alla quale sono discussi, che sollevano questioni di diritto o di fatto riguardanti la scienza del cambiamento climatico e gli sforzi di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico Si tratta di una definizione che si allinea alla visione proposta dalla dottrina nordamericana, secondo la quale con l’espressione “climate change litigation” si fa riferimento a “any piece of federal, state, tribal, or local administrative or judicial litigation in which the … tribunal decisions directly and expressly raise an issue of fact or law regarding the substance or policy of climate change causes and impacts.” (Cfr. D. Markell, J.B. Ruhl, An empirical assessment of climate change in the Courts: a new jurisprudence or business as usual?, in Florida Law Review, vol. 64, n. 1/2012, 15 ss.). La definizione dell’UNEP, tuttavia, esclude dal novero delle cause climatiche tutte quelle cause che, pur se destinate ad avere un impatto sulla tematica del cambiamento climatico, non vi fanno riferimento esplicito. Nel successivo Report dell’UNEP Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review, inoltre, è stato chiarito che sono escluse dalla definizione proposta di “contenzioso climatico” tutte le cause in cui “the discussion of climate change is incidental or where a non-climate legal theory would guide the substantive outcome of the case. Thus, when climate change keywords are only used as a passing reference to the fact of climate change and those issues are not related to the laws, policies, or actions actually at issue, the case is excluded. Similarly, this report excludes cases that seek to accomplish goals arguably related to climate change adaptation or mitigation but that do not depend on the climate change dimensions of those goals. For example, lawsuits seeking to use human health regulations to limit air pollution from coal fired power plants may incidentally cause a court to compel that power plant to emit fewer greenhouse gases (GHGs). Such cases are not considered “climate change litigation” for the purposes of this study” (pag. 6). Altri autori, invece, hanno avanzato una definizione del concetto di “contenzioso climatico” che si discosta da quella proposta dall’UNEP nei suoi Report e mira a ricomprendere in questo insieme tutte le azioni legali intentate da privati, ONG e autorità locali, innanzi a tribunali nazionali o regionali e contro Stati e aziende del settore dell'energia fossile, finalizzati a contestare le politiche climatiche statali o aziendali attraverso rivendicazioni fondate sul diritto pubblico, sui diritti umani e sul diritto privato. Rispetto a quella dell’UNEP, questa seconda ricostruzione interpretativa appare maggiormente in linea con l’evoluzione che ha caratterizzato le cause dirette alla tutela dell’ambiente in senso più ampio, poiché non si limita a guardare alla questione del cambiamento climatico ma abbraccia una visione olistica improntata sul concetto di giustizia ambientale e garantisce il giusto riconoscimento al diritto dei singoli ad un ambiente salubre. (Cfr. M. Torre-Schaub, L. d’Ambrosio, B. Lormeteau (a cura di), Rapport final de recherche. Les Dynamiques du contentieux climatique, cit.)

[13] Per una ricostruzione delle tappe che hanno segnato punti fondamentali nell’evoluzione del contenzioso climatico si rinvia a M. Torre-Schaub, L. d’Ambrosio, B. Lormeteau (a cura di), Rapport final de recherche, cit.; A. Pisanò, Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei, Napoli, 2022; C. Higham, J. Setzer, E. Bradeen, Challenging government responses to climate change through framework litigation, Londra, 2022; S. Valguzza, Liti strategiche: il contenzioso climatico salverà il pianeta?, in Diritto processuale amministrativo, n. 2/202, 293 ss.; A. Giordano, Climate change e strumenti di tutela. Verso la public interest litigation?, op. cit.; F. de Leonardis, Verso un ampliamento della legittimazione per la tutela delle generazioni future, in Cittadinanza e diritti delle generazioni future, a cura di F. Astone, F. Manganaro, A. Romano Tassone, F. Saitta, Soveria Mennelli (CZ), 2010, 51 ss.

[14] Come evidenzia Pisanò, “nei contenziosi europei, gli attivisti climatici, favoriti dal fatto di convivere in uno spazio giuridico comune, quasi sempre utilizzano le stesse fonti (scientifiche e giuridiche), sviluppano le medesime strategie argomentative, si sostengono vicendevolmente, fanno riferimento ad una medesima ideologia (quella ambientalista) e hanno già condiviso esperienze pregresse di battaglie politiche, sociali, giudiziarie. Il risultato finale è l'emergere di un contenzioso climatico transnazionale dagli esiti non scontati perché potrebbero essere anche diversi da ordinamento a ordinamento, ma che attraversa tutto lo spazio giuridico europeo, utilizzando (spesso) l'argomento dei diritti come leva per spronare i governi ad assumere pienamente le loro responsabilità dinanzi all'emergenza climatica”. Cit. da A. Pisanò, Il diritto al clima, cit., 184.

[15] G. Pino, Il costituzionalismo dei diritti, Bologna, 2017.

[16] Tra le riflessioni più recenti in tema di discrezionalità interpretativa e argomentazione proposte dalla dottrina, si segnalano, per la ricchezza degli spunti, le suggestioni avanzate da P.L. Portaluri nella sua monografia La cambiale di Forsthoff. Creazionismo giurispudenziale e diritto amministrativo, Napoli, 2021, ove l’Autore, discutendo del controllo di meritevolezza ex art. 100 c.p.c. (interesse ad agire), mette in evidenza il carattere “progressivo” dei “valori” la cui evoluzione è inestricabilmente connessa all’avanzamento civile della società e si riflette positivamente sulla discrezionalità interpretativa dei diritti sanciti dall’ordinamento, consentendone (anzi, richiedendone) un ampliamento commisurato.

[17] Per un primo commento alla sentenza, elaborato nei giorni immediatamente successivi alla sua pubblicazione, si rinvia a H. van Eijken, J. Krommendijk, Does the Court of Justice clear the air: a Schutznorm in state liability after all?: JP v Ministre de la Transition écologique, in Eu law live, 10 gennaio 2023.

[18] La CGUE, nel suo parere del 18 dicembre 2014, 2/13, ha definito il rinvio pregiudiziale “la chiave di volta del sistema giurisdizionale”; esso, infatti, “instaurando un dialogo da giudice a giudice proprio tra la Corte e i giudici degli Stati membri, mira ad assicurare l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione […], permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l’autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell’ordinamento istituito dai trattati” (punto 176). Per un approfondimento sul rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea si rinvia a F. Ferraro, C. Iannone (a cura di), Il rinvio pregiudiziale, Torino, 2020; A. Adinolfi, I fondamenti del diritto dell’UE nella giurisprudenza della Corte di giustizia: il rinvio pregiudiziale, in Diritto dell’Unione Europea, n.3/2019, 441 ss.; S. Foa, Giustizia amministrativa e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in Ius Publicum, n. 2/2015, 1 ss.; R. Romboli, Corte di Giustizia e giudici nazionali: il rinvio pregiudiziale come strumento di dialogo, in Rivista AIC, n. 3/2014, 1 ss.

[19] L’inquinamento atmosferico è determinato dalla dispersione nell’atmosfera di sostanze non presenti in condizioni di aria pura (cioè costituita essenzialmente da concentrazioni definite di ossigeno O2, azoto N2, argon Ar, anidride carbonica CO2 e vapore acqueo H2O), che si distinguono in inquinanti primari emessi direttamente in atmosfera – monossido di carbonio (CO), anidride solforosa (SO2), biossido di azoto (NO2) e particolato – ed in inquinante secondario – l’ozono (O3) – prodotto principalmente da reazioni chimiche che coinvolgono NO2 e composti organici volatili (es. idrocarburi) in presenza di luce solare e di alte temperature. Sebbene tra le fonti di inquinamento atmosferico rientrino anche molti fenomeni naturali (come ad esempio le eruzioni vulcaniche e le tempeste di sabbia del deserto), è tuttavia indubbio che i più importanti inquinanti esterni derivino dall’utilizzo di combustibili fossili (utilizzati per la combustione di veicoli a motore, impianti termici ed impianti industriali), i quali generano particelle corpuscolate (presenti in concentrazioni più elevate nelle città e gravemente dannose per l’ambiente e per la salute umana. Le particelle corpuscolate possono essere suddivise in base al diametro aerodinamico medio: inferiore a 10 micron (PM10: particelle toraciche), a 2,5 micron (PM2,5: particelle fini o respirabili), a 0,1 micron (PM0,1: particelle ultrafini o nanoparticelle). Nel 2017, la European Respiratory Society (ERS) e la American Thoracic Society (ATS) hanno elaborato un documento che definisce ed individua i principali effetti avversi dell’inquinamento atmosferico (Cfr. G. D. Thurston, H. Kipen, I. Annesi-Maesano, J. Balmes, R. D. Brook, K. Cromar, S. De Matteis, F. Forastiere, B. Forsberg, M. W. Frampton, J. Grigg, D. Heederik, F. J. Kelly, N. Kuenzli, R. Laumbach, A. Peters, S. T. Rajagopalan, D. Rich, B. Ritz, J. M. Samet, T. Sandstrom, T. Sigsgaard, J. Sunyer, B. Brunekreef, A joint ERS/ATS policy statement: what constitutes an adverse health effect of air pollution? An analytical framework, in European Respiratory Journal, 11 gennaio 2017, vol. 49, (1):1600419.); un report altrettanto interessante sugli effetti sanitari principali dell’inquinamento atmosferico è stato pubblicato recentemente sulla prestigiosa rivista Lancet (Cfr. Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019, in Lancet, 17 ottobre 2020, vol. 396, n. 10258, 1223 ss).

[20] Per una ricostruzione dell’evoluzione normativa caratterizzante la progressiva introduzione di obblighi di tutela della qualità dell’aria, che metta anche in evidenza l’improcrastinabilità di un intervento legislativo per l’aggiornamento della disciplina europea, specialmente alla luce delle linee guida promosse dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2021, sia consentito rinviare a G. Torta, Spunti critici sull’aggiornamento della normativa europea in tema di qualità dell’aria, in giustamm.it, 2022.

[21] Direttiva 2008/50/CE (GU L 152 dell’11.6.2008, pag. 1-44) del Parlamento europeo e del Consiglio “relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, adottata il 21 maggio 2008 (e da ultimo modificata nel 2015). La Direttiva in questione, secondo quanto disposto dall’articolo 1, è finalizzata ad istituire misure volte a “definire e stabilire obiettivi di qualità dell’aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso; valutare la qualità dell’aria ambiente negli Stati membri sulla base di metodi e criteri comuni; ottenere informazioni sulla qualità dell’aria ambiente per contribuire alla lotta contro l’inquinamento dell’aria e gli effetti nocivi e per monitorare le tendenze a lungo termine e i miglioramenti ottenuti con l’applicazione delle misure nazionali e comunitarie; garantire che le informazioni sulla qualità dell’aria ambiente siano messe a disposizione del pubblico; mantenere la qualità dell’aria ambiente, laddove sia buona, e migliorarla negli altri casi; promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l’inquinamento atmosferico.”

[22] Ai sensi dell’articolo 2 della Direttiva 2008/50/CE si intende per “«aria ambiente»: l’aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro quali definiti dalla direttiva 89/654/CEE [ndr. Direttiva 89/654/CEE del Consiglio del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 1), modificata dalla direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21)], a cui si applichino le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e a cui il pubblico non ha accesso regolare”.

[23] All’articolo 13, (rubricato "Valori limite e soglie di allarme ai fini della protezione della salute umana") paragrafo 1, si stabilisce che "gli Stati membri provvedono affinché i livelli di biossido di zolfo, PM10, piombo e monossido di carbonio presenti nell'aria ambiente non superino, nell'insieme delle loro zone e dei loro agglomerati, i valori limite stabiliti nell'allegato XI. Per quanto riguarda il biossido di azoto e il benzene, i valori limite fissati nell'allegato XI non possono essere superati a decorrere dalle date indicate nel medesimo allegato. Il rispetto di tali requisiti è valutato a norma dell'allegato III. I margini di tolleranza fissati nell'allegato XI si applicano a norma dell'articolo 22, paragrafo 3 e dell'articolo 23, paragrafo 1".

[24] All’articolo 23 (intitolato "Piani per la qualità dell'aria"), paragrafo 1, si stabilisce, inoltre, che "Se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore-obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a predisporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore-obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. I piani per la qualità dell'aria possono inoltre includere misure specifiche volte a tutelare gruppi sensibili di popolazione, compresi i bambini. Tali piani per la qualità dell'aria contengono almeno le informazioni di cui all'allegato XV, punto A, e possono includere misure a norma dell'articolo 24. Detti piani sono comunicati alla Commissione senza indugio e al più tardi entro due anni dalla fine dell'anno in cui è stato rilevato il primo superamento. Qualora occorra predisporre o attuare piani per la qualità dell'aria relativi a diversi inquinanti, gli Stati membri, se del caso, predispongono e attuano piani integrati per la qualità dell'aria riguardanti tutti gli inquinanti interessati".

[25] Cit. da punto 33 della sentenza. Doveroso precisare, tuttavia, che, in realtà, dalla risposta del Giudice del rinvio alla richiesta di informazioni supplementari rivoltagli dalla Corte, risulta che il ricorrente, nel procedimento principale, chiede il risarcimento dei danni che gli sarebbero stati causati da superamenti dei valori limite di concentrazione in NO2 e in PM10 fissati all'allegato XI della direttiva2008/50/CE dal 2003: dunque, per la corretta definizione della questione, occorre prendere in considerazione non solo le disposizioni pertinenti della direttiva 2008/50/CE, ma anche quelle delle direttive 1980/779/CEE (articoli 3 e 7), 1985/203/CEE (articoli 3 e 7), 1996/62/CE (articoli 7 e 8) e 1999/30/CE (articolo 4, paragrafo 1 e articolo 5, paragrafo 1) nei periodi di rispettiva vigenza.

[26] Conclusioni dell’Avvocato Generale Juliane Kokott, presentate il 5 maggio 2022, Causa C‑61/21, JP contro Ministre de la Transition écologique e Premier ministre. Lingua originale: tedesco.

[27] Sul punto si vedano le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame (C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 51), del 24 marzo 2009, Danske Slagterier (C‑445/06, EU:C:2009:178, punto 20), e del 10 dicembre 2020, Euromin Holdings (Cipro) (C‑735/19, EU:C:2020:1014, punto 79).

[28] Tali norme, argomenta l’AG, stabiliscono sia un obbligo, dal contenuto specifico e direttamente applicabile, gravante sugli Stati membri, di prevenire il superamento dei valori limite per gli inquinanti atmosferici considerati, sia un obbligo, altrettanto chiaro e autonomo, di predisporre piani per la qualità dell’aria che sorgono a seguito della violazione dei valori limite (punti da 33 a 71 delle conclusioni dell’AG Kokott).

[29] Si vedano, in particolare, i punti da 95 a 102 delle conclusioni dell’AG Kokott.

[30] Annoverando tra questi “l’ampiezza del potere discrezionale che tale norma riserva alle autorità, il carattere intenzionale o involontario dell’infrazione commessa o del danno causato, la scusabilità o inescusabilità di un eventuale errore di diritto e la circostanza che i comportamenti adottati da un’istituzione dell’Unione abbiano potuto concorrere all’omissione, all’adozione o al mantenimento in vigore di provvedimenti o di prassi nazionali contrari al diritto dell’Unione.” Cit. da punto 106 delle conclusioni dell’AG Kokott che richiama, in proposito, le sentenze della CGUE del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame (C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 56), e del 29 luglio 2019, Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe (C‑620/17, EU:C:2019:630, punto 42).

[31] Inevitabilmente, un chiaro indizio che potrebbe guidare il giudice nazionale nella sua valutazione circa la validità o meno dei piani predisposti dai singoli Stati membri può essere rappresentato dalla presenza di procedure di infrazione aperte dalla Commissione nei confronti degli Stati per mancata o scorretta implementazione della direttiva 2008/50/CE. Avendo riguardo al periodo rilevante della violazione qualificata, peraltro, l’AG fa notare come “125. Una violazione qualificata delle norme relative alla protezione della qualità dell’aria ambiente per quanto riguarda il PM10 o il biossido di azoto ai sensi degli articoli 7 e 8 della direttiva 96/62, della direttiva 1999/30 nonché degli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50, comprende tutti i periodi durante i quali i valori limite applicabili sono stati superati in assenza di un piano di miglioramento della qualità dell’aria ambiente conforme ai requisiti di cui all’allegato IV della direttiva 96/62 o all’allegato XV, sezione A, della direttiva 2008/50, e a condizione che un piano non presentasse altre manifeste carenze.”

[32] Punto 137 delle conclusioni dell’AG Kokott.

[33] Nel corso della causa, infatti, sono pervenute alla Corte non solo le conclusioni dell’AG Kokott, ma anche le osservazioni presentate dal privato attore in sede nazionale, dal governo francese, dal governo irlandese, dal governo italiano, dal governo polacco, dal governo dei Paesi Bassi e dalla Commissione europea.

[34] Cfr. sentenza della CGUE del 18 gennaio 2022, Thelen Technopark Berlin, C‑261/20, EU:C:2022:33, punto 42 e giurisprudenza ivi citata.

[35] Cfr. sentenza della CGUE del 19 dicembre 2019, Deutsche Umwelthilfe, C‑752/18, EU:C:2019:1114, punto 55 e giurisprudenza ivi citata.

[36] Cfr. sentenze CGUE del 5 febbraio 1963, van Gend & Loos, 26/62, EU:C:1963:1, I‑5413, del 19 novembre 1991, Francovich e a., C‑6/90 e C‑9/90, EU:C:1991:428, punto 31, del 20 settembre 2001, Courage e Crehan, C‑453/99, EU:C:2001:465, punto 19, e dell'11novembre 2021, Stichting Cartel Compensation e Equilib Netherlands, C‑819/19, EU:C:2021:904, punto 47.

[37] Cfr. D. Morana, La salute come diritto costituzionale, Torino, 2021; L. Lamberti (a cura di), Diritto sanitario, Milano, 2019; B. Pezzini, Il diritto alla salute a quarant’anni dall’istituzione del servizio sanitario nazionale, in Rivista di BioDiritto, n. 2/2019, 121 ss.; G. Bianco, Persona e diritto alla salute, Padova, 2018; A. Morrone, F. Minni, Il diritto alla salute nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Rivista AIC, n. 9/2013, 1 ss.

[38] Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza del 23 febbraio 2023 n. 5668, con la quale la Corte è stata chiamata a decidere su un ricorso per regolamento di giurisdizione proposto dal TAR Lombardia. La vicenda originava da un ricorso, presentato da un soggetto privato, che aveva convenuto in giudizio, inizialmente davanti al Tribunale di Milano, il Comune di Milano e la Regione Lombardia chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni da lui subiti in conseguenza del mancato rispetto, da parte dei convenuti, dei limiti fissati dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155, a tutela della salute umana. Il giudice ordinario adito, tuttavia, aveva rilevato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ritenendo che la causa fosse relativa ad un mancato esercizio, da parte del Comune e della Regione, dei poteri amministrativi finalizzati alla tutela dei cittadini dall’inquinamento atmosferico e che, dunque, la vicenda fosse da inquadrarsi come un caso di omessa adozione di provvedimenti amministrativi di carattere autoritativo a tutela della salute pubblica, perciò dalla chiara natura pubblicistica. Il privato aveva correttamente riassunto la causa davanti al Tar per la Lombardia ma anche questo giudice aveva sollevato conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 3, cod. proc. amm., ritenendo che la controversia appartenesse invece alla giurisdizione del giudice ordinario; secondo il TAR, infatti, l’individuazione del giudice competente doveva essere effettuata in ottemperanza al criterio del petitum sostanziale che, nel caso di specie, era finalizzato a far valere il diritto alla salute del privato, ovvero un diritto che, per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione non può essere affievolito o pregiudicato dall’esercizio dei poteri amministrativi. La Corte di Cassazione, riunita a Sezioni Unite, ha deciso il ricorso per regolamento di giurisdizione affermando la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle cause risarcitorie o inibitorie promosse da soggetti ai quali il fatto produttivo di danno ambientale abbia cagionato un pregiudizio alla salute o alla proprietà, secondo quanto previsto dall’art. 313, comma 7, dello stesso decreto legislativo. Al riguardo, la Corte ha affermato che “L’eventualità che l’attività nociva sia svolta in conformità a provvedimenti autorizzativi della P.A. non incide sul riparto di giurisdizione (atteso che ai predetti provvedimenti non può riconoscersi l’effetto di affievolire diritti fondamentali dei terzi) ma esclusivamente sui poteri del giudice ordinario, il quale, nell’ipotesi in cui l’attività lesiva derivi da un comportamento materiale non conforme ai provvedimenti amministrativi che ne rendono possibile l’esercizio, provvederà a sanzionare, inibendola o riportandola a conformità, l’attività rivelatasi nociva perché non conforme alla regolazione amministrativa, mentre, nell’ipotesi in cui risulti tale conformità, dovrà disapplicare la predetta regolazione ed imporre la cessazione o l’adeguamento dell’attività in modo da eliminarne le conseguenze dannose (ordinanza 23 aprile 2020, n. 8092). Allo stesso modo, è stato affermato che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia nella quale il privato, deducendo l’omessa adozione, da parte della P.A., degli opportuni provvedimenti a tutela del diritto alla salute, domandi nei confronti della stessa il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a immissioni intollerabili di odori e polveri provenienti da un’azienda agricola privata, venendo in rilievo, alla stregua del criterio del petitum sostanziale, un comportamento materiale di pura inerzia delle autorità pubbliche, suscettibile di compromettere il nucleo essenziale del diritto soggettivo inviolabile alla salute (così la recentissima sentenza 27 luglio 2022, n. 23436, in linea con la precedente ordinanza 12 novembre 2020, n. 25578).” Nel caso specifico, pertanto, la Corte non ha dubbi nell’affermare che a fondamento della domanda sta “una pretesa che si basa sulla tutela di un diritto fondamentale – quello, appunto, alla salute – che, non tollerando compressioni neppure da parte dei pubblici poteri, mantiene sempre la sua natura di diritto soggettivo, non degradabile ad interesse legittimo, con conseguente devoluzione della causa alla giurisdizione del giudice ordinario”.

[39] Cfr. sentenze CGUE del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C‑6/90 e C‑9/90, EU:C:1991:428, punto 33); del 14 marzo 2013, Leth (C‑420/11, EU:C:2013:166, punto 40), del 24 giugno 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 56), e del 19 dicembre 2019, Deutsche Umwelthilfe (C‑752/18, EU:C:2019:1114, punto 54).

[40] Sentenze della CGUE del 10 maggio 2011, Commissione/Svezia (PM10) (C‑479/10, non pubblicata, EU:C:2011:287), del 15 novembre 2012, Commissione/Portogallo (PM10) (C‑34/11, EU:C:2012:712), del 19 dicembre 2012, Commissione/Italia (PM10) (C‑68/11, EU:C:2012:815), del 5 aprile 2017, Commissione/Bulgaria (PM10) (C‑488/15, EU:C:2017:267), del 22 febbraio 2018, Commissione/Polonia(PM10) (C‑336/16, EU:C:2018:94), del 24 ottobre 2019, Commissione/Francia (Superamento dei valori limite per il biossido di azoto) (C‑636/18, EU:C:2019:900), del 30 aprile 2020, Commissione/Romania (Superamento dei valori limite di PM10) (C‑638/18, non pubblicata, EU:C:2020:334), del 10 novembre2020, Commissione/Italia (Valori limite di PM10) (C‑644/18, EU:C:2020:895) del 3 febbraio 2021, Commissione/Ungheria (Valori limite di PM10) (C‑637/18, non pubblicata, EU:C:2021:92) del 4 marzo2021, Commissione/Regno Unito (Valori limite – biossido di azoto) (C‑664/18, non pubblicata,EU:C:2021:171), del 3 giugno 2021, Commissione/Germania (Valori limite di NO2) (C‑635/18, non pubblicata, EU:C:2021:437), e del 28 aprile 2022, Commissione/Francia (Valori limite di PM10)(C‑286/21,non pubblicata, EU:C:2022:319). Per un approfondimento commentato sulle sentenze che hanno sanzionato la Polonia, si rinvia a L. Busatta, Le politiche europee per la qualità dell’aria e le sfide di un concetto polisemico di salute. Corte di Giustizia dell’Unione Europea, terza sezione, C-336/16, Commissione c. Polonia, sentenza del 22 febbraio 2018, in Corti supreme e salute, n. 3/2018, 501 ss.; L. Busatta, Dal mancato rispetto delle politiche europee per la qualità dell’aria ai diritti delle generazioni future: come conciliare salute, economia e ambiente? [Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, sentenza del 10 novembre 2020, Commissione v. Italia, C-644/18], in Corti supreme e salute, n. 1/2021, 21 ss. Per un approfondimento commentato sulle sentenze che hanno sanzionato l’Italia sia consentito rinviare a G. Torta, Spunti critici sull’aggiornamento della normativa europea in tema di qualità dell’aria, cit. Infine, per un approfondimento più generale sulle procedure d’infrazione, si vedano R. Adam, A. Tizzano, Manuale di diritto dell’Unione europea, III ed., Giappichelli, 2020; R. Adam, L’Italia e le procedure d’infrazione: ragioni e rimedi, in Il diritto dell’Unione europea, n. 2/2021, 371 ss.; M. Aranci, La procedura d’infrazione come strumento di tutela dei valori fondamentali dell’Unione europea. Note a margine della sentenza della Corte di giustizia nella causa Commissione/Polonia, in Eurojus.it, n. 3/2019, 49 ss.; M. Condinanzi, C. Amalfitano, La procedura di infrazione dieci anni dopo Lisbona, in Federalismi.it, n. 19/2020, 217 ss.

[41] Cause C‑573/19, Commissione/Italia (Biossido di azoto), C‑730/19, Commissione/Bulgaria (Biossido di zolfo), C‑125/20, Commissione/Spagna (Biossido di azoto), C‑70/21, Commissione/Grecia (PM10), C‑342/21, Commissione/Slovacchia (PM10), e C‑633/21, Commissione/Grecia (Biossido di azoto), eC‑220/22, Commissione/Portogallo (Biossido di azoto). E’ doveroso rimarcare, in proposito, che le procedure di infrazione (sia quelle già concluse con sentenza di condanna, sia quelle ancora aperte) si riferiscono a violazioni perpetrate dagli Stati di valori limite cristallizzati nella direttiva europea sulla qualità dell’aria che, rispetto ai valori limite indicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nelle sue linee guida del 2008, erano decisamente più permissivi. Se si pensa che le linee guida più recenti adottate dall’OMS suggeriscono valori limite drasticamente più bassi rispetto a quelli proposti nel 2008 ci si rende immediatamente conto dell’urgenza di un intervento normativo in materia.

[42] A titolo esemplificativo valga richiamare la causa recentemente avviata da una coppia di genitori contro la Regione Piemonte per chiedere al Tribunale di Torino di riconoscere il diritto umano e fondamentale del proprio figlio minore (affetto da gravi malattie respiratorie) a respirare un’aria sana e pulita, come sancito dalla Direttiva UE n. 2008/50, recepita in Italia dal D. Lgs. n. 155/2010, quale espressione del diritto soggettivo costituzionalmente garantito alla vita, alla salute e ad un ambiente salubre, ai sensi degli Artt. 2, 9, 32 della Costituzione, 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e 2, 3, 37 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. N.r.g. 22282/2022.

[43] Punti 97 e 98 delle conclusioni dell’AG Kokott.

[44] A fine ottobre 2022 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta per una nuova direttiva che individua norme provvisorie in materia di qualità dell'aria che, pur non recependo in toto le indicazioni fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel suo report del 2021, ne tengono conto e stabiliscono obiettivi di qualità dell’aria per il 2030. Il fine di tale proposta, peraltro, è il raggiungimento dell’obiettivo di un inquinamento atmosferico pari a zero, al più tardi, entro il 2050. Cfr. European Commission, Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on ambient air quality and cleaner air for Europe (recast), COM/2022/542 final, Bruxelles, 26.10.2022.

[45] L’idea di introdurre una presunzione relativa è stata proposta dall’AG Kokott nelle sue conclusioni (punto 138) e richiama la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) del 9 giugno 2005, Fadeyeva/Russia (55723/00, CE:ECHR:2005:0609JUD005572300, punti 87 e 88) che, in un caso di inquinamento atmosferico, ha dedotto una presunzione di danno da un superamento di valori limite e da altri importanti indizi.

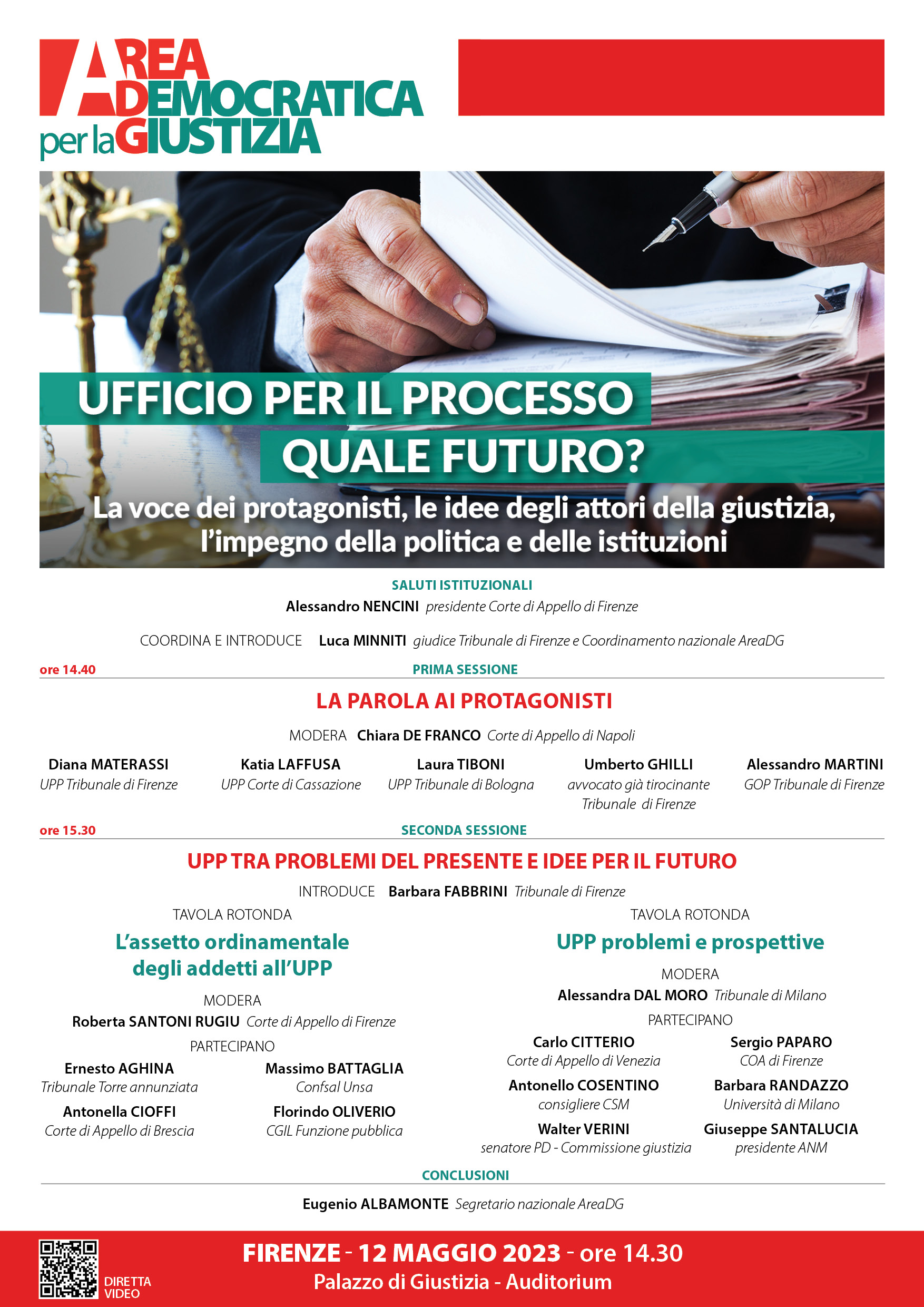

Con il Convegno che si terrà il 12 Maggio 2023 a Firenze, Area Democratica per la Giustizia invita alla discussione sul futuro dell’Ufficio per il processo i protagonisti di questa innovativa e straordinaria esperienza .

Si tratta del quarto incontro promosso da Areadg sul tema.

Il primo, più di un anno fa, a ridosso dell’inserimento dei funzionari UPP nei nostri uffici, ha raccolto le aspettative ed i timori, le difficoltà, le criticità dello strumento. Sia sul piano della formazione professionale che delle condizioni materiali di lavoro, della dotazione delle risorse tecnologiche, della stessa collocazione fisica dei nuovi assunti.

Problematiche queste che hanno rallentato il pronto impiego della nuova risorsa.

Ma sin da subito abbiamo colto anche le potenzialità dello strumento unitamente ai rischi di una deriva produttivistica, coltivata anche attraverso altri interventi normativi, non orientata alla crescita della qualità della tutela giurisdizionale.

Perdipiù in una situazione di grave scopertura di organico sia dei funzionari, sia dei magistrati.

Il secondo ed il terzo incontro, a distanza di un anno dal primo, hanno messo a fuoco le diverse concrete modalità di attuazione dell’istituto, sia (nel primo dei due) con riferimento al cambiamento del modo di lavorare dei giudici (di merito e di legittimità, penali e civili) concentrando l’attenzione sulle attività di più diretto supporto alla decisione del singolo processo; sia (nel secondo) mettendo a fuoco le potenzialità organizzative a supporto della giurisdizione. Identificabili in quei servizi, trasversali rispetto al processo di definizione del singolo caso giudiziario, come quelli di monitoraggio dei flussi di lavoro, di tesaurizzazione del lavoro giurisdizionale attraverso le banche dati dei provvedimenti e degli altri strumenti del lavoro giudiziario; come anche i servizi di supporto al collegamento tra le attività dei Giudici e quelle di Cancelleria. Attività queste ultime di cui, sempre più nel recente passato, si è gravato il singolo giudice, a discapito del suo impegno nella trattazione e decisione dei processi.

Gli apprezzabili risultati sono stati il frutto dell’impegno di molti dirigenti amministrativi e magistrati, che hanno predisposto decine di progetti, nei più diversi ambiti e settori.

Ma sono stati soprattutto il frutto dell’impegno di centinaia di funzionari addetti all’ufficio per il processo, che sono cresciuti in questo anno accanto ai giudici ed agli amministrativi con cui hanno proficuamente collaborato.

In questo Convegno ascolteremo direttamente alcune loro voci.

Abbiamo anche commissionato una ricerca-sondaggio sulle aspettative dei nuovi assunti nel ruolo di funzionari Upp, sulla loro esperienza, sui loro orizzonti individuali, sulle loro proposte.

Hanno risposto al questionario oltre 2.200 funzionari, grazie all'impegno del Comitato funzionari Upp. Non possiamo non tener conto delle loro aspettative anche perché, nel frattempo, stiamo perdendo quelli di loro che optano per posizioni a tempo indeterminato in altre amministrazioni pubbliche.

È giunto ora il momento di dare un assetto ordinamentale stabile all’Ufficio per il processo, consapevoli che questo inserimento dovrà portare con sé altri interventi sul piano della riorganizzazione amministrativa.

Per sollecitare il confronto culturale, sindacale, associativo e politico ma anche per mettere a fuoco i passi sin da oggi necessari ed al contempo i ritardi del Governo abbiamo invitato esponenti dei Sindacati, dell’Avvocatura, dell’Università, dell’Anm, del CSM, Dirigenti amministrativi e dirigenti Magistrati a confrontarsi sul tema del prossimo futuro dell’UPP, consapevoli che oggi e non alla scadenza del PNRR devono esser fatte le scelte ed adottate le misure necessarie.

Su questa Rivista apri voce Ufficio del processo e organizzazione della Giustizia

Sommario: 1. Introduzione: fondamentalista a chi? - 2. Breve storia di un termine - 3. La Finestra di Overton - 4. Conclusione: abbiamo bisogno dei fondamentalisti?

1. Introduzione: fondamentalista a chi?

Questa breve riflessione mi è stata suggerita da alcuni eventi recenti che offrono la sponda per riflettere sulla strana sorte di un termine, il quale in origine veniva portato con orgoglio, ma che oggi viene utilizzato per derubricare figure e movimenti spesso molto diversi tra loro. Come si evince dal titolo, il termine o meglio ancora l’etichetta in questione è quella di “fondamentalista”. Come altri “ismi”, questa parola viene spesso e volentieri impiegata “un tanto al chilo”: se sono di sinistra e qualcuno di destra non mi piace allora lo chiamerò “fascista”; se sono di destra e qualcuno di sinistra non mi piace allora lo chiamerò “comunista”; se qualcuno esprime opinioni di natura religiosa che eccedono il discorso normale della nostra società, allora lo chiamerò “fondamentalista”. Tutto ciò di solito avviene con particolare frequenza nel linguaggio dei mezzi di informazione e dei social media. Ovviamente, questo non significa che non vi sia chi si identifica esplicitamente con un discorso politico di stampo fascista o comunista. Come invece si vedrà, per quanto riguarda l’etichetta di fondamentalista, il discorso è più complesso. Ciò dipende in parte dal fatto che essa ha un uso quasi esclusivamente negativo al punto che anche chi è un fondamentalista nel senso storico del termine tende a non descriversi in questo modo.

Il fenomeno che descrivo è ben noto e consiste nell’usare in modo impoverito dei termini di per sé densi che vengono usati come la capote di un torero: ossia, gli si utilizza per compiere un movimento[1] (in questo caso un gesto verbale) che irriti un ricevente già maldisposto verso un certo bersaglio, al fine di prenderne il controllo e muoverlo laddove si voglia. Il torero così guadagna lo spazio per infilzare il cuore del toro, mentre l’abile comunicatore guadagna la presa sulle nostre menti, magari con l’intenzione di provocare una proverbiale levata di scudi, ondata di sdegno, manifestazione di protesta, etc. Di solito non ci accorgiamo della stregoneria ipnotica che viene esercitata su di noi perché, abituati a un linguaggio vago, semplice e piatto, abbiamo perso il gusto dei particolari. Sappiamo solo che, siccome siamo chi siamo, allora dobbiamo prendercela con il fascista/comunista/fondamentalista di turno e quindi, da bravi tori, sbuffiamo e scattiamo per incornare. Peraltro, se per caso fossimo dei tori che non vogliono morire, allora può aiutarci riflettere di più sulla storia di alcune parole, al fine di comprendere il perché e le implicazioni dell’uso semplificato che ne viene fatto. Questo potrebbe contribuire in parte a infrangere l’incantesimo di cui spesso siamo prigionieri.

Veniamo al dunque e alla questione del fondamentalismo. Come molti già sapranno, in data 15 febbraio la premier scozzese Nicola Sturgeon ha annunciato le sue dimissioni[2]. Come è naturale, a tale avvenimento ha fatto seguito un’elezione interna allo Scottish National Party (SNP), la formazione politica che attualmente governa la Scozia e a cui afferisce la ex-prima ministra, per selezionare il prossimo leader del paese. Alla fine, la vittoria ha arriso a Humza Yousaf che nel ballottaggio finale ha sconfitto con il 52% dei voti la seconda classificata Kate Forbes. Il 29 marzo di quest’anno Yousaf è quindi diventato primo ministro della Scozia con ciò realizzando due primati storici: è infatti il primo musulmano nonché la prima persona di origini asiatiche (i genitori sono pakistani) a ricoprire questo ruolo.

Arrivati a questo punto, vorrei spostare l’attenzione sulla suddetta Kate Forbes. Classe 1990, la nostra è ormai una veterana del parlamento scozzese, nel quale rappresenta dal 2016 il distretto delle Highlands di Skye, Lochaber e Badenoch di cui è anche una nativa (non a caso parla fluentemente il gaelico). Alumna delle università di Cambridge e di Edimburgo, formatasi nella sezione giovanile dell’SNP, Forbes si è distinta in particolare per aver servito dal 2018 al 2020 come Vice-Ministra alle Finanze e dal 2020 al 2023 come titolare del medesimo ministero. La sua campagna per la leadership è stata fin da subito ostacolata da un fatto che era già precedentemente noto al pubblico, ovverosia la sua appartenenza alla Free Church of Scotland. Quest’ultima è una chiesa evangelica di carattere presbiteriano e calvinista, la cui storia affonda le radici in uno scisma interno alla Chiesa di Scozia (allora chiesa di stato) avvenuto nel XIX secolo. Sebbene in crescita numerica negli ultimi anni, la Free Church of Scotland conta dei numeri alquanto esigui: circa 8000 membri a fronte di una popolazione di 5 milioni e mezzo di abitanti. Rispetto alla Chiesa di Scozia, questa compagine si distingue sia sul piano teologico che etico: pertanto, la Free Church of Scotland viene normalmente descritta come una chiesa “conservatrice” in merito a questioni quali, ad esempio, l’aborto, l’omosessualità, la transessualità, il suicidio assistito e il concepimento di figli fuori dal matrimonio.

A questo punto, devo stare molto attento a non attribuire a Forbes delle opinioni che non ha (lei stessa ha dichiarato in passato di non condividere ogni posizione ufficiale della propria chiesa[3] – fatto di per sé comune nelle tradizioni protestanti, dove non esiste un magistero vincolante). Cionondimeno, in più di un’occasione l’ex-ministra è stata cristallina in merito alla sua fede e alle sue opinioni in materia di etica. Per esempio, in un’intervista per la BBC avvenuta nel 2021 ebbe modo di affermare quanto segue: “io credo nella persona di Gesù Cristo. Credo che sia morto per me, che mi abbia salvato e che la mia vocazione sia quella di amarlo e servirlo e di servire e di amare il mio prossimo con tutto il mio cuore, la mia anima, la mia mente e la mia forza”; nel 2018 affermò che la “misura del vero progresso [di una società]” è il modo in cui vengono trattati “i non ancora nati e coloro che sono malati in modo terminale” (e ciò fu affermato articolando un’opinione che usualmente viene definita “pro-life”). Nonostante queste opinioni la mettano in chiara minoranza rispetto ai membri del suo partito (che è di centro-sinistra) e a buona parte della popolazione scozzese, Forbes ha sempre sostenuto che le sue convinzioni non fossero in conflitto con il suo compito di funzionario pubblico e con il suo dovere di servire e di rispettare i diritti di chiunque[4].

Non tutti sono della stessa opinione. Ad esempio, il suo collega John Nicholson, ex-giornalista e anch’egli membro del parlamento scozzese per l’SNP, pur affermando che in caso di vittoria di Forbes sarebbe rimasto nel partito (“it’s a democracy”, le sue parole), ha cionondimeno ritenuto che le sue convinzioni fossero sufficienti per definirla una “fondamentalista religiosa ossessionata dal sesso”[5]. Lo stesso Yousaf, discutendo le posizioni della rivale in merito alla legalizzazione del matrimonio per coppie dello stesso sesso avvenuta nel 2014 (Forbes ha affermato che se all’epoca fosse stata parlamentare non avrebbe sostenuto il disegno di legge), ha affermato che, pur essendo un musulmano orgoglioso della propria fede e che rispetta ossequiosamente il Ramadan, egli “non usa la sua fede come base della legislazione pubblica”[6]. A voler essere maliziosi si potrebbe dire che in pratica Yousaf abbia confessato di pensarla come la rivale, pur non rinunciando per questo ad adottare una posizione politicamente più vantaggiosa. Sia come sia, questo sembra avergli evitato di essere etichettato come “fondamentalista”.

C’è chi sostiene che l’onestà di Forbes le sia costata la posizione di primo ministro e forse la sua intera carriera politica (per ora quello che è certo è che Yousaf l’ha sostituita nel suo ruolo di ministra, il che però è una conseguenza abbastanza prevedibile del ricambio avvenuto nella leadership dell’SNP)[7]. Questo è difficile affermarlo con certezza: il suo impegno come parlamentare è ormai decennale e le sue posizioni non sono mutate all’improvviso, né erano state tenute segrete in precedenza; inoltre, la sconfitta a vantaggio di Yousaf è stata di 48 a 52 e quindi relativamente corta, il che sembra indicare che per molti le sue convinzioni non abbiano costituito un ostacolo a sostenerla. Sicuramente, nel momento in cui Kate Forbes ha scelto di candidarsi alla poltrona di primo ministro (ed essendo la sua una candidatura forte) è stata anche esposta a un’attenzione senza precedenti; altrettanto sicuramente, il suo parlare in modo chiaro ed esplicito in merito a questioni controverse non le ha giocato a favore.

Ciò detto, la questione su cui vorrei riflettere è la seguente: come è possibile che una figura quale quella della Forbes che, al netto di alcune posizioni minoritarie nel contesto del suo panorama sociale, è pienamente integrata nell’establishment (parlamentare, ministra di un partito di governo, laureata presso università illustri), sia stata cionondimeno classificata così rapidamente come “fondamentalista” e collocata quindi nella stessa categoria abitata da personaggi quali, ad esempio, Osama Bin Laden?

2. Breve storia di un termine

Per poter iniziare a rispondere a questa domanda e in un secondo momento cercare di trarne delle riflessioni che si spera siano utili, è necessario fare un passo indietro e indagare la storia di questa famigerata etichetta. Certo, nel farlo bisogna evitare di commettere quello che è un errore piuttosto comune, ovvero credere che la natura di qualcosa sia immediatamente identico alle sue origini. Perché questo sia un problema, lo si capisce se pensiamo al fatto che, sebbene sia corretto affermare che le mele provengono dagli alberi di mele, è però sbagliato affermare che la natura di una mela sia identica a quella dell’albero da cui proviene. Se non ci credete, provate a mordere un ramo di melo. Dunque, discutere la natura del termine “fondamentalista” non ci può fornire immediatamente la spiegazione del suo uso odierno, né ci può aiutare automaticamente a chiarire la natura della dinamica sociale che tende a mettere Kate Forbes e Osama Bin Laden nello stesso gregge. Cionondimeno, conoscere la natura dei meli è innegabilmente utile e necessario per capire la natura delle mele. D’altronde, quest’ultime non cadono dal cielo e, conoscendo la biologia del melo, possiamo tracciare il processo con il quale quest’albero produce i suoi frutti. Quindi, indagare la storia di un termine (o meglio, la storia dei suoi usi) ci può aiutare a comprendere come si sia arrivati alla situazione presente.

Per iniziare quest’indagine, vorrei fare riferimento a un secondo episodio avvenuto di recente e per la precisione nel maggio del 2021. In quella data la Saddleback Church, una congregazione battista evangelica che ha sede a Lake Forest, California, ha celebrato l’ordinazione al pastorato di tre dei suoi membri. Bisogna subito specificare, e tra un momento si capirà l’importanza di tale precisazione, che si trattava di tre persone di sesso femminile.