Cade quest'anno il settantacinquesimo anniversario della CEDU, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre del 1950.

Un anniversario certamente difficile per questo trattato che a buon diritto si considera uno dei sistemi più avanzati al mondo sotto il profilo dei meccanismi di controllo giurisdizionale esercitato attraverso la Corte europea dei diritti dell'uomo la quale grazie a una rigorosa interpretazione delle sue norme e a una coraggiosa giurisprudenza ha stabilito nel corso di decenni alcuni principi che rappresentano riferimenti di immenso valore per tutti i cittadini[1].

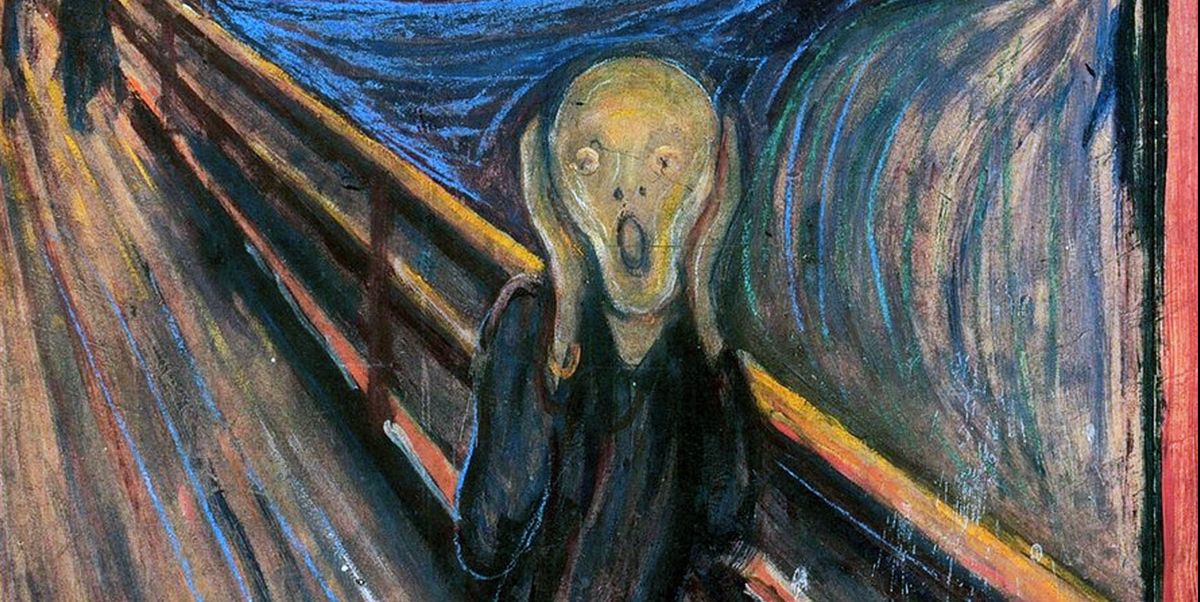

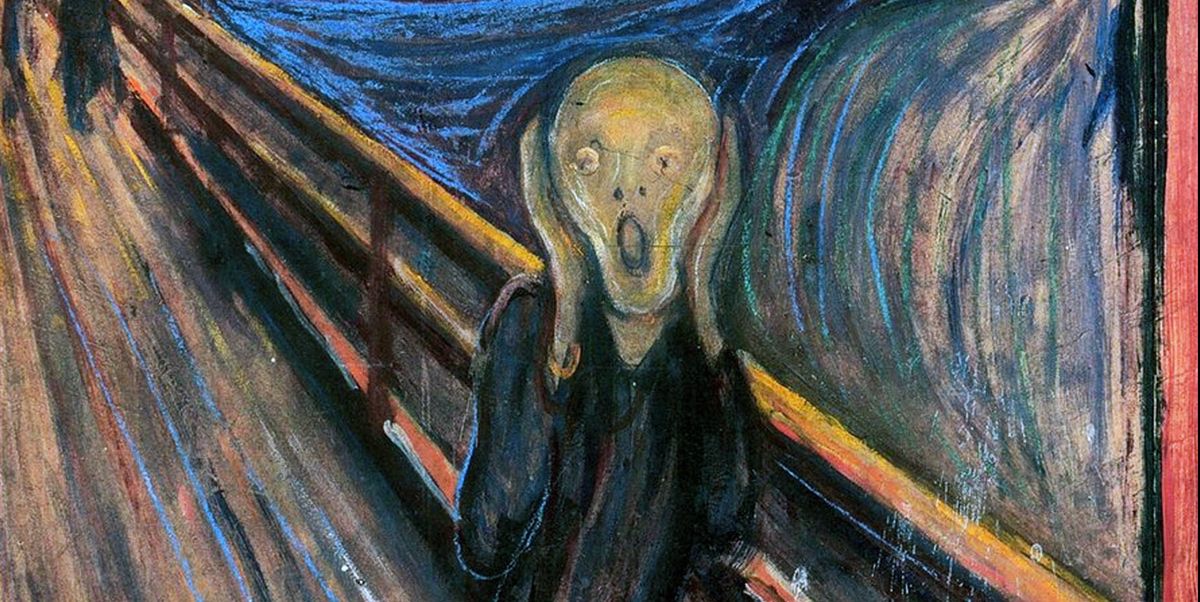

Questi ultimi anni hanno visto aggiungersi ai conflitti già in atto, in Africa se ne contano più di una decina, due sanguinose guerre dove il diritto umanitario internazionale è stato sistematicamente violato e dove sono stati commessi efferati crimini di guerra e contro l'umanità.

Il prodotto di tutto questo - o forse la causa - è che i diritti della persona non sembrano avere più alcun ruolo e spazio così come le istituzioni preposte a tutelarli, oggetto di una predicazione sempre più evidentemente volta a denigrarli e a depotenziarli.

Il cammino intrapreso con la Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948 in realtà non si è mai sostanziato in norme positive tali da consentire ai diritti di essere immediatamente esigibili e da rendere immediatamente sanzionabili le loro violazioni, anche ove poste in essere dai governanti, così lasciando spazio a possibili derive in cui quei diritti restano irrilevanti nell’ambito delle dinamiche dei rapporti di forza e di potere, vulnerando il concetto stesso di democrazia.

La stretta connessione tra diritti umani, stato di diritto e principi democratici sembra essere sempre più misconosciuta sia a livello internazionale che all’interno degli Stati.

Negli ultimi anni gli attacchi al multilateralismo e alle convenzioni internazionali si sono susseguiti portando a intaccare la stessa legittimità del diritto internazionale, come plasticamente rappresentato dall'aggressione e dalla progressiva erosione dei confini dell'Ucraina e da ultimo anche dalle prospettazioni di annessioni della Groenlandia o addirittura del Canada ventilate dal presidente degli Stati Uniti.

Il diritto internazionale, anche venendo a casa nostra e all’onda trumpiana che ormai ci connota, è visto sempre più come un intralcio, come dimostrano le richieste di fuoriuscita da organizzazioni internazionali come l’OMS o di messa in stato d'accusa di altre come la Corte Penale Internazionale.

Ma la lesione dei diritti e una certa insofferenza per qualunque istituzione che pretenda di tutelarli sta assumendo contorni preoccupanti anche a livello interno degli Stati creando preoccupazioni per la stessa tenuta della democrazia

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha diffuso sui social il commento irridente del presidente salvadoregno Bukele (Too Late!) alla notizia che un giudice degli Stati Uniti aveva bloccato l'espulsione di 260 immigrati venezuelani e salvadoregni dagli Stati Uniti, accompagnato dal post dell’immagine dei deportati rasati e ammanettati mani e piedi a bordo di un aereo americano, schernendo il divieto sancito della Corte di Washington che si era pronunciata contro l’espulsione.

Il Presidente USA, rincarando la dose, ha chiesto, con un post violentissimo sul suo social network Truth Social, l'impeachment di James Boasberg, il giudice federale che ha cercato di bloccare l'espulsione dei 260 immigrati accusati dall'amministrazione Trump di essere parte di gang criminali, dichiarando illegale la loro deportazione poiché avvenuta senza il rispetto delle procedure previste dalla legge.

«Questo giudice pazzo della sinistra radicale è un piantagrane e un agitatore, è stato tristemente nominato da Barack Obama ma non è stato eletto presidente, non ha vinto il voto popolare, non ha vinto nulla…. questo giudice, come molti dei giudici corrotti davanti ai quali sono costretto a comparire, dovrebbe essere messo sotto impeachment.»[2]

La questione per cui un giudice ha il peccato d'origine di non essere stato eletto dal popolo, più volte agitata anche dalle parti di casa nostra, oltre ad essere una manifestazione di incultura giuridica e politica, nasconde in realtà un ben più allarmante pensiero.

E cioè che chiunque sia chiamato ad esercitare un potere lo debba derivare dalla elezione popolare e che comunque lo debba esercitare all'ombra e sotto la direzione del potere esecutivo che quel voto ha ricevuto.

Lo scontro tra l'amministrazione di Donald Trump e il potere giudiziario ha raggiunto nuovi e accesi toni con la nota della Corte Suprema degli Stati Uniti, intervenuta in risposta all'attacco specifico a Boasberg ma anche ai vari tentativi del Dipartimento della giustizia e di altri funzionari dell'esecutivo che hanno cercato in vario modo di aggirare o contestare i provvedimenti emessi da diverse Corti che hanno bloccato atti dell'amministrazione Trump ritenuti illegali, tra i quali i licenziamenti in tronco di funzionari pubblici ritenuti non graditi.

Il presidente della Corte Suprema John Roberts ha diffuso una dichiarazione nella quale rappresenta che «da oltre due secoli è stato chiarito che l'impeachment non è una risposta appropriata a un disaccordo su una decisione giudiziaria. Esiste il normale processo di ricorso in appello proprio per questo.»

È, al momento, l'ultimo atto di uno scontro che vede l'amministrazione del neo eletto presidente USA entrare in una pericolosa rotta di collisione con gli organi che rappresentano a vari livelli la giustizia del Paese, davanti alla quale sono stati impugnati gran parte degli ordini esecutivi emessi dalla nuova amministrazione la quale, in risposta, mette in discussione i poteri dei giudici e se ne arroga di nuovi, spesso revocando diritti consolidati[3] e insinuando il dubbio, neanche tanto peregrino, che possa arrivarsi addirittura all'aperto rifiuto di dare esecuzione a sentenze che annullano i suoi provvedimenti

Formalmente questo non è (ancora) accaduto.

Nella vicenda dei migranti deportati la Casa Bianca nega di aver formalmente violato un ordine del tribunale affermando che l'aereo a bordo del quale viaggiavano sarebbe atterrato in Salvador ben prima del pronunciamento dei giudici e che l’azione effettuata risponde ad una competenza assegnata al presidente dall'Alien Enemies Act, una legge del 1798 che attribuisce al capo di Stato poteri straordinari sull'espulsione di cittadini provenienti da paesi in guerra con gli Stati Uniti[4].

E tuttavia la vicenda segna un nuovo momento di scontro dell'amministrazione con le altre istituzioni e, al di là dei suoi aspetti legali, mette in luce la rivendicazione da parte del governo di un'autorità che sembra sempre più intaccare il sistema dei pesi contrappesi che garantisce la democrazia.

A rincarare la dose la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha dichiarato in una nota che le corti federali non hanno giurisdizione sulle decisioni che riguardano la politica estera e tra questi l'espulsione degli stranieri.

La questione, ipotizza il New York Times, finirà probabilmente sul tavolo della Corte Suprema, così come probabilmente avverrà per i provvedimenti adottati per la repressione delle proteste filopalestinesi in diversi Campus universitari, che involgono il diritto costituzionale della libertà di parola e di manifestazione del pensiero; o per quelli di chiusura di servizi di informazione[5] o di definanziamento[6], tutti atti adottati esercitando un potere sempre più personalizzato ed alimentando la contrapposizione tra le posizioni MAGA e un apparato istituzionale sul quale sempre più chiaramente viene scaricata la colpa dei problemi del paese.

E dunque, mentre gli esperti osservano con preoccupazione il profilarsi di una crisi costituzionale che rischia di condurre il paese in un territorio inesplorato con un presidente che sfida apertamente il sistema di pesi e contrappesi con cui la costituzione - come quelle di tutti i Paesi democratici - stabilisce e perimetra raggio d'azione e confini tra i principali poteri dello Stato, sembrerebbe che alla magistratura sia rimesso il compito di ripristinare legalità e tutela dei diritti.

E di verificare di quali anticorpi sia munita la democrazia di quel Paese e della democrazia in generale.

Colpisce nei recenti fatti francesi che la stampa non abbia registrato alcuna corretta e legittima critica alla sentenza, posto che l’unica accusa al provvedimento è stata quella di essere espressione della politicizzazione della magistratura, colpevole di privare il popolo di giuste future elezioni, ledendo i diritti della democrazia.

Accuse che hanno ricevuto il plauso del presidente Putin.

E dunque il compito collettivo di ripristinare la legalità, e anche un buon galateo istituzionale, non è facile.

Anche perché anche la magistratura è gravata dalle fratture interne e dai problemi di immagine che affliggono tutte le istituzioni statali, comprese quelle politiche.

E tuttavia può dirsi, a voler essere ottimisti, che i segnali che arrivano dal contesto internazionale in questi giorni possono essere letti positivamente.

Basta guardare a quanto sta accadendo in Turchia, dove nonostante la conferma della misura custodiale, la magistratura ha prosciolto Imamoglu dalle accuse di terrorismo; o in Israele dove si susseguono, mentre la folla protesta nelle strade, le impugnazioni del licenziamento in tronco del capo dello Shin Bet Ronald Bar; e, per quanto riguarda il ruolo della magistratura, disprezzata e umiliata da una pessima riforma della giustizia, il ruolo che sta svolgendo la Procuratrice Generale Ghali Baharav-Miara e le dichiarazioni pubbliche del presidente Herzog che in un video rilanciato da Times of Israel afferma che nessun governo può ignorare le sentenze dei giudici senza apportare una ferita mortale alla democrazia: «gli eletti ubbidiscano alle decisioni dei tribunali, gli israeliani potrebbero arrivare a smantellare il nostro paese.»

La massima potrebbe essere questa: se la Magistratura è l’istituzione alla quale gli atti fondanti delle democrazie hanno affidato il controllo della legalità in tutti gli aspetti della vita del paese, attaccarle, denigrarle ed affondarle non giova al bene della democrazia e alla fiducia che in esse i cittadini devono nutrire, fiducia senza la quale le democrazie sono in pericolo.

È questo il messaggio che trasmette il Global Democracy Index 2024 pubblicato a fine febbraio di quest’anno e che valuta 167 paesi e territori, su una scala che prende in considerazione il processo elettorale, il pluralismo, il funzionamento del governo, la partecipazione politica, la cultura politica e le libertà civili.

Secondo l'indice dell’Economist, ormai da 10 anni il livello di democratizzazione degli Stati del mondo è in continuo declino, la media globale dell'indice di democrazia è sceso al minimo storico, in calo rispetto al 2015, prospettando un quadro secondo cui, mentre le autocrazie sembrano guadagnare forza, le democrazie mondiali stanno faticando, sotto il peso sempre più forte del sentimento generale di disillusione per le istituzioni democratiche che contribuisce a far crescere populismo disimpegno politico e polarizzazione.

Nel ranking internazionale il nostro Paese ha un trend negativo rispetto allo scorso anno perché, pur migliorando sul criterio della funzionalità del governo, registra un declino dovuto principalmente all'andamento al ribasso di due dei 5 criteri dell'indice ovvero la cultura politica e le libertà civili.

Dati che impongono una seria riflessione da parte di tutti, nessuno escluso, prima che sia troppo tardi.

[1] CeSPI – Futura Network - F. De Robilant, Marzo 2025.

[2] Riportato da Il Sole 24 Ore – Mondo, 18.3.2025.

[3] Così i provvedimenti di espulsione di residenti in regola con il visto e possessori di green card nonché l'arresto di Mahmoud Kahlil anche lui possessore di green card consolidata, le cui condotte sono state considerate un rischio per la sicurezza nazionale per aver animato le proteste nel campus della Columbia University in sostegno alla causa palestinese contro la guerra a Gaza.

[4] L’Atto è stato azionato durante la Seconda guerra mondiale per espellere i cittadini italiani e giapponesi mentre il conflitto era in corso.

[5] Voice of America, Radio Free Europe, Radio Liberty.

[6] Alla Columbia University sono stati tagliati tout court ingenti fondi federali perché l'istituzione viene accusata di non aver fatto abbastanza per proteggere gli studenti ebrei da quella che è stata definita “violenza antisemita” dimenticando che alla protesta partecipavano anche studenti israeliani.

Immagine: Joe Ravi, Panorama of the west facade of United States Supreme Court Building at dusk in Washington, D.C., United States of America, via Wikimedia Commons, CC-BY-SA 3.0.