GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

I “tempi” dell’annullamento d’ufficio (nota a C.g.a.r.s., sez. I, 26 maggio 2020, n. 325)

di Giordana Strazza

Sommario: 1. Premessa - 2. L’annullamento (o gli annullamenti) “a più tempi” - 3. Conclusioni

1. Premessa

“Whether it’s the best of times or the worst of times, it’s the only time we’ve got”[1].

Allo stato attuale, la pubblica Amministrazione che intenda procedere all’annullamento d’ufficio[2] sembrerebbe dover muovere da questa consapevolezza.

Il potere posto a fondamento degli atti di ritiro non è immune dal fluire del tempo[3] che – tramite il veicolo della legge – lo regola, lo condiziona e lo limita.

L’inconfutabilità dell’assunto deve fare i conti, però, con il distinguo, tutt’altro che agevole, tra le “manifestazioni” diverse e le variabili di (uno stesso) annullamento e le eventuali ipotesi che celano (o sembrerebbero celare), invece, annullamenti in tutto o in parte differenti.

Del resto, la stessa disciplina generale dell’annullamento d’ufficio, contenuta nell’art. 21-nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241, si biforca ormai in due modelli: quello sottoposto “solo” al limite temporale indeterminato ed elastico (comunque ancorato al canone della ragionevolezza), e quello ulteriormente circoscritto da un riferimento temporale massimo predeterminato in modo puntuale e rigoroso (che viene meno in caso di falso accertato con sentenza penale passata in giudicato[4]).

L’art. 6, l. 7 agosto 2015, n. 124[5] (c.d. legge Madia) ha previsto, infatti, un “nuovo paradigma”[6] nei rapporti tra privato e p.A. caratterizzato da un termine rigido, pari a diciotto mesi, accanto a quello “ragionevole”, per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio sui “provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”, nonché in caso di silenzio-assenso e di intervento tardivo sulla segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.)[7].

Senza dubbio l’introduzione del termine massimo di diciotto mesi per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio (o dei poteri conformativi, inibitori e repressivi “posticipati” sulla s.c.i.a.) rafforza il vincolo sul “quando”, a salvaguardia della stabilità della situazione di vantaggio conseguita.

Le certezze si sgretolano, però, già sull’esatta portata dell’espressione “provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”[8] (si pensi, ad esempio, alla querelle sulla possibilità di ricomprendervi anche l’aggiudicazione[9]) e si riducono ulteriormente a causa della lettura riduttiva dell’articolo 21-nonies, co. 2-bis, l. n. 241 del 1990, ormai invalsa nella giurisprudenza prevalente[10], che richiede il giudicato penale, per superare il limite dei diciotto mesi, solo in caso di dichiarazione falsa o mendace e non anche in caso di falsa rappresentazione.

Senza contare gli annullamenti “travestiti”, ossia le reazioni – di fatto – di autotutela caducatoria ex tunc al conseguimento ab origine illegittimo del vantaggio/del beneficio che, seppur non formalmente qualificate come “annullamento”, ne mutuano la sostanza (ma non i limiti).

A tale riguardo, il monito dei pareri del Consiglio di Stato[11] sull’uso improprio delle “etichette” “revoca”, “risoluzione” e “decadenza” (e sul conseguente divieto di aggirare la disciplina del 21-nonies) è stato “tranchant”, ma non sembra sia stato recepito con la fermezza adeguata[12].

Il tema si complica ulteriormente se si considerano i rapporti tra il citato art. 21-nonies e le altre fattispecie di annullamento (testualmente qualificate come tali) previste da discipline di settore o, più in generale, disseminate nell’ordinamento giuridico.

2. L’annullamento (o gli annullamenti) “a più tempi”

Ai fini che qui rilevano, valga l’esempio dell’annullamento regionale di cui all’art. 39, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (t.u. edilizia)[13].

Si tratta di un potere di annullamento straordinario, avente ad oggetto le deliberazioni e i provvedimenti comunali non conformi alle norme urbanistiche ed edilizie, sottoposto a un duplice termine perentorio, in quanto esercitabile entro dieci anni dalla loro adozione e comunque non oltre diciotto mesi dall’accertamento del vizio[14].

Premesso che il più risalente antecedente di tale disposizione, ossia l’articolo 27, l. 17 agosto 1942, n. 1150[15] (c.d. legge urbanistica) ammetteva tale potere caducatorio “in qualunque tempo” (cosicchè la successiva perimetrazione decennale ha realizzato un annullamento “a tempo” ante litteram), permangono ancora dubbi sulla sua qualificazione giuridica.

Di conseguenza, i presupposti e le condizioni che ne regolano l’esercizio sono, tuttora, incerti.

In alcuni casi, qualificato come strumento di controllo; in altri come meccanismo sostitutivo[16], secondo la tesi prevalente si tratterebbe di un potere da ricondurre all’art. 118 Cost., ai sensi del quale le Regioni hanno competenza amministrativa nelle materie a legislazione concorrente[17].

Ai fini che qui rilevano, occorre domandarsi se il potere caducatorio di cui al citato art. 39, che consente alla Regione di partecipare alla complessiva azione di “governo del territorio”[18] (art. 117, co. 3, Cost.) sia comunque assimilabile o riconducibile, in un rapporto di species a genus, a quello di cui all’art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990.

La giurisprudenza più recente[19] sembrava orientata a negare l’ascrivibilità dell’art. 39 allo schema dell’autoannullamento, che, per espressa previsione di diritto positivo, è sottoposto – tra l’altro – al principio del bilanciamento dei contrapposti interessi[20], ma – da ultimo – il C.g.a. della Regione siciliana, con la sentenza del 26 maggio 2020, n. 325, resa dalla prima sezione, ne ha sostenuto la riconducibilità alla cornice del 21-nonies[21].

Secondo il Collegio, infatti, si tratta sempre di un potere di autoannullamento, seppur speciale, perché l’atto non è “dovuto” in caso di riscontrata illegittimità, ma resta rimesso a una valutazione discrezionale, come si desume dall’espressione “possono essere annullati”, e non è “coercibile” da parte del privato o da altro organo dell’Amministrazione.

L’art. 39 si riferisce, dunque, a un potere di amministrazione attiva, “di secondo grado, coerente con l’art. 21-novies l. n. 241/1990”, per cui l’annullamento dell’atto amministrativo illegittimo può essere esercitato non solo dall’Amministrazione che lo ha adottato, ma anche “da altro organo previsto dalla legge”[22].

Ad ogni modo, per il C.g.a., anche a voler classificare tale potere nel novero della “vigilanza-controllo”, rientrerebbe comunque all’ambito di applicazione dell’art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990, che concerne “tutti i casi in cui la legge attribuisca ad un organo di amministrazione attiva il potere di annullamento di atti amministrativi, a prescindere dalla qualificazione della natura del potere”.

Di conseguenza, il Collegio ha prospettato una tendenziale reductio ad unum degli annullamenti di atti amministrativi (purchè adottati da organi di amministrazione attiva).

Con riguardo ai termini per l’esercizio del potere, tuttavia, la sentenza ha evidenziato che l’art. 39 si pone in rapporto di specialità e, pertanto, di prevalenza, rispetto all’art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990[23], ad esso sopravvenuto.

La norma sull’annullamento regionale non risulta, infatti, espressamente abrogata né sussistono i presupposti esegetici per ravvisare una abrogazione tacita, in conformità del brocardo "lex posterior generalis non derogat priori speciali".

Del resto, la mancata abrogazione sembra confermata dal fatto che l’art. 6, co. 2, della c.d. legge Madia ha abrogato testualmente l’altra disposizione parimenti espressione di un annullamento d'ufficio “a tempo”, ossia l’art. 1, co. 136, l. 30 dicembre 2004 (c.d. legge finanziaria 2005)[24]. Ciò senza contare che in occasione del c.d. decreto s.c.i.a. 2 è stato compiuto un drafting del co. 5-bis[25] dell’art. 39, t.u. edilizia[26].

3. Conclusioni

Tale pronuncia sembra confermare, dunque, i dubbi sul difetto di coordinamento tra la nuova versione di cui all’art. 21-nonies e l’art. 39 già sollevati dalla dottrina.[27]

Senza considerare poi la sussistenza di leggi regionali che non solo hanno attribuito tale potere di annullamento ad altri enti sub-regionali (come la provincia[28]), ma ne hanno anche modificato i termini di esercizio (ad esempio, nel Veneto il termine è ridotto a due anni).[29]

L’individuazione del tempo dell’annullamento[30] risulta, così, non sempre agevole e immediata e sembra più opportuno constatare che si è al cospetto di ipotesi di annullamento (o di annullamenti) degli atti amministrativi “a più tempi”[31], con ripercussioni sulle prerogative delle p.A. e (soprattutto) sulla stabilità delle situazioni giuridiche dei privati.

I tempi dell’annullamento sembrano moltiplicarsi se si considera, peraltro, quanto stabilito dal nuovo art. 264, d.l. 19 maggio 2020, n. 34[32] (c.d. decreto Rilancio).

Al comma 1, la disposizione introduce, infatti, un “annullamento a tempo”, sia pure in via temporanea.[33]

L’art. 264, co. 1, lett. b), riduce, infatti, il termine massimo per l’annullamento d’ufficio a tre mesi dall’adozione/formazione del provvedimento o del silenzio-assenso; il co. 1, lett c), estende lo stesso limite temporale all’intervento “tardivo” sulla s.c.i.a.[34]

Si segnalano, però, alcune peculiarità rispetto al contenuto e alla formulazione dell’art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990.

L’art. 264 ribadisce, infatti, la necessità della sussistenza delle ragioni di interesse pubblico ai fini dell’annullamento, ma manca un richiamo “agli interessi dei destinatari e dei controinteressati” (che, a scanso di equivoci, potrebbe essere aggiunto in sede di conversione).

Nella disciplina dell’emergenza, inoltre, l’“annullamento a tempo” non è testualmente riferito ai provvedimenti “di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”, ma a quelli illegittimi ex art. 21-octies, l. n. 241 del 1990 (senza aggiungere l’esclusione espressa, probabilmente data per implicita, ai “casi di cui al medesimo articolo 21 octies, comma 2”, prevista dall’art. 21-nonies, co. 1) “adottati in relazione all’emergenza Covid-19”[35].

Da una lettura sistematica dell’art. 264, si ricava che, invece, il nuovo (e altrettanto temporaneo) limite al potere di revoca di cui all’art. 21-quinquies, l. n. 241 del 1990, è riferito testualmente ai procedimenti di cui all’art. 264, co. 1, lett. a)[36].

Il quadro si complica ulteriormente se si considera anche la nuova “revoca” dei “benefici già erogati”, prevista dall’art. 264, co. 2, del c.d. decreto Rilancio, in caso di dichiarazione mendace, che del potere di cui al citato art. 21-quinquies ha ben poco[37].

Si tratta, infatti, di un potere di rimozione del beneficio con effetto ex tunc, introdotto “a regime”[38] e senza limiti di tempo, in caso di dichiarazione mendace, che, insieme al divieto biennale di accesso a “contributi, finanziamenti e agevolazioni” e all’incremento della correlata sanzione “ordinariamente prevista dal codice penale”[39], si aggiunge alla “decadenza” dal beneficio (già) stabilita dall’art. 75, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

A ulteriore conferma, però, che l’aforisma indicato in premessa dovrebbe assumere, più propriamente, le sembianze di un’interrogativa: “Whether it’s the best of times or the worst of times, is it the only time we’ve got?”.

[1] Aforisma di A. Buchwald, riportato da R. Scott, I don’t have time, Filament Publishing, 2010, 26.

[2] Fra i tanti, si rinvia a F. Benvenuti, voce Autotutela (dir. amm.), in Enc. dir., vol. V, Milano, 1959, 537 ss.; E. Cannada Bartoli, voce Annullabilità e annullamento, in Enc. dir., vol. II, Milano, 1958, 484 ss. G. Codacci, Pisanelli, L’annullamento degli atti amministrativi, Milano, 1939. Per i riferimenti più recenti sull’autotutela, si v. infra, in particolare note 3, 5 e 6.

[3] A tal proposito, il Cons. Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 8, con commento di M.A. Sandulli, G. Strazza, L’autotutela tra vecchie e nuove incertezze: l’Adunanza Plenaria rilegge il testo originario dell’art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990, in S. Toschei (a cura di), L’attività nomofilattica del Consiglio di Stato, Roma, 2019; E. Zampetti, Osservazioni a margine della Plenaria n. 8 del 2017 in materia di motivazione nell’annullamento d’ufficio, in Riv. giur. ed., 2, 2018, 404 ss.; C. Pagliaroli, La “storia infinita” dell'annullamento d'ufficio dei titoli edilizi: nessun revirement da parte dell'Adunanza plenaria, ivi, 1, 2018, 92 ss.; N. Posteraro, Annullamento d’ufficio e motivazione in re ipsa: osservazioni a primissima lettura dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2017, ivi, 5, 2017, 1103 ss.; G. Manfredi, La Plenaria sull’annullamento d’ufficio del permesso di costruire: fine dell’interesse pubblico in re ipsa?, in Urb. e app., 1, 2018, 52 ss., ha negato la "teoria dell'inconsumabilità del potere", altrimenti nota come "perennità della potestà amministrativa di annullare in via di autotutela gli atti invalidi", con la conseguenza che il decorso del tempo “onera l'amministrazione del compito di valutare motivatamente se l'annullamento risponda ancora a un effettivo e prevalente interesse pubblico di carattere concreto e attuale”. Per un approfondimento, si v., tra gli altri, M. Trimarchi, L’inesauribilità del potere amministrativo, Napoli, 2018, 277 ss.; F. Francario, Riesercizio del potere amministrativo e stabilità degli effetti giuridici, in Federalismi.it, 2017.

[4] Art. 21-nonies, co. 2-bis, l. n. 241 del 1990.

[5] “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. Per un approfondimento, tra gli altri, si v. M.A. Sandulli, Gli effetti diretti della L. 7 agosto 2015 n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela, in Federalismi.it, 17, 2015; Id., Postilla all’editoriale “Gli effetti diretti della L. 7 agosto 2015, n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela, ivi, 20, 2015; F. Francario, Autotutela amministrativa e principio di legalità (nota a margine dell’art. 6 della l. 7 agosto 2015, n. 124), ivi; M. Lipari, La SCIA e l’autotutela nella legge n. 124/2015: primi dubbi interpretativi, ivi; M. Macchia, Sui poteri di autotutela: una riforma in senso giustiziale, in Giorn. dir. amm., 2015, 634 ss.; F. Volpe, L’annullamento del silenzio assenso e della s.c.i.a. Riflessioni di teoria generale a seguito dell’abrogazione dell’art. 21, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, in Giustamm.it, 10, 2015; S. D’Ancona, L’annullamento d’ufficio dopo la Riforma Madia, in Giur. it., 2015, 2748 ss.; V. Di Iorio, Osservazioni a prima lettura sull’autotutela dopo la l. n. 124/2015: profili di incertezza nell’intreccio tra diritto amministrativo e diritto penale, in Federalismi.it, 21, 2015; G. Manfredi, Il tempo è tiranno: l’autotutela nella legge Madia, in Urb. app., 2016, 5 ss.; P.L. Portaluri, Il nuovo diritto procedimentale nella riforma della p.A.: l’autotutela (profili interni e comunitari), in Federalismi.it, 20, 2016; F. Francario, Riesercizio del potere amministrativo e stabilità degli effetti giuridici, cit.; Id., Profili evolutivi dell’autotutela (decisoria) amministrativa, in A. Rallo, A. Scognamiglio (a cura di), I rimedi contro la cattiva amministrazione. Procedimento amministrativo ed attività produttive ed imprenditoriali, Napoli, 2016, 9 ss.; A. Rallo, L’inserimento del termine certo nell’esercizio dell’autotutela: appunti per una discussione, ivi, 53 ss.; A. Carbone, Il termine per esercitare l’annullamento d’ufficio e l’inannullabilità dell’atto amministrativo, in Giustamm.it, 11, 2016; M. Trimarchi, Decisione amministrativa di secondo grado ed esaurimento del potere, in Pers. e Amm., 2017, I, 189 ss.; Id., Stabilità del provvedimento e certezze dei mercati, in Dir. amm., 2016, 321 ss.; F. Costantino, L’annullamento d’ufficio del provvedimento, in A. Romano (a cura di), L’azione amministrativa, Torino, 2016, 869 ss.; L. Carbone, La riforma dell’autotutela come nuovo paradigma dei rapporti tra cittadino e amministrazione pubblica, in www.giustizia-amministrativa.it, 2017; C. Deodato, L’annullamento d’ufficio, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2017, 1173 ss.; Id., Il potere amministrativo di riesame per vizi originari di legittimità, in Federalismi.it, 7, 2017; A. Gualdani, Il tempo nell’autotutela, ivi, 12, 2017; R. Caponigro, Il potere amministrativo di autotutela, in Federalismi.it, 23, 2017; C.P. Santacroce, Tempo e potere di riesame: l’insofferenza del giudice amministrativo alle “briglie” del legislatore, ivi, 21, 2018; Id., Annullamento d’ufficio e tutela dell’affidamento dopo la legge n. 124 del 2015, in Dir. e proc. amm., 2017, 1145 ss.

[6] La locuzione è tratta dal parere del Cons. Stato, 30 marzo 2016, n. 839. Per un approfondimento, si rinvia ad A. Carbone, La riforma dell’autotutela come nuovo paradigma dei rapporti tra cittadino e amministrazione pubblica, Relazione al convegno “La legge generale sul procedimento amministrativo: attualità e prospettive nei rapporti tra cittadino e p.a.”, cit. Si v. anche C. Napolitano, L’autotutela amministrativa. Nuovi paradigmi e modelli europei, Napoli, 2018.

[7] Il computo dei diciotto mesi decorre dal momento dell'adozione di tali provvedimenti; in caso di s.c.i.a., invece, prende avvio dalla cessazione della fase di primo controllo.

[8] Con la precisazione che, ai fini della perimetrazione della norma, l’art. 12, l. n. 241 del 1990, rubricato proprio "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici", assume un ruolo-chiave. Sul punto, si v. M. Ramajoli, L'annullamento d'ufficio alla ricerca di un punto d'equilibrio, in Giustamm.it, 6, 2016; il legame tra le due disposizione è stato già evidenziato anche da G. Strazza, Il g.a. al cospetto del nuovo “tempo” dell’annullamento d’ufficio, seminario interdisciplinare sull’Autotutela e sindacato del giudice amministrativo (coordinato dalla Prof.ssa M.A. Sandulli), Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, 14 aprile 2016.

[9] Su cui, da ultimo, si v. G. Gianni, Profili critici sull’applicabilità all’aggiudicazione definitiva di un appalto pubblico del termine di diciotto mesi per l’annullamento in autotutela, in www.giustizia-amministrativa.it.

[10] Nel solco del Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2018, n. 3940, con nota di M.A. Sandulli, L’autotutela perde i limiti temporali imposti dalla «Madia», in Il sole 24 ore, 9 luglio 2018; Id., Autoannullamento dei provvedimenti ampliativi e falsa rappresentazione dei fatti: è superabile il termine di 18 mesi a prescindere dal giudicato penale?, in lamministrativista.it.

[11] Cons. Stato, 30 marzo 2016, n. 839, cit. e Id., 4 agosto 2016, n. 1784.

[12] Sul tema si v., da ultimo, C.P. Santacroce, Tempo e potere di riesame: l’insofferenza del giudice amministrativo alle “briglie” del legislatore, in Federalismi.it, 21, 2018. Si v. anche infra, par. 3.

[13] Per un approfondimento, si rinvia a P.L. Portaluri, Commento all'art. 39, in M.A. Sandulli (a cura di), Testo unico dell'edilizia, Milano, 2015, 925 ss.

[14] “Quanto alla decorrenza del termine a quo, per giurisprudenza consolidata, il termine di 18 mesi per l'esercizio del potere di annullamento delle concessioni edilizie illegittime da parte della Regione decorre non dalla mera presa di cognizione da parte della Regione dei necessari elementi di fatto, ma dalla conclusione dello svolgimento, sia pure sommario, dell'esame ragionato dei medesimi e delle pertinenti valutazioni tecnico-giuridiche. Per cui, tale termine iniziale coincide con quello di deposito della relazione del funzionario che ha svolto i necessari accertamenti tecnici”. Così T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 9 giugno 2016, n. 362. Sul procedimento che deve precedere l'annullamento d'ufficio, si v. il comma 2 del citato art. 39. Per un approfondimento, si v. anche R. Fusco, I limiti al potere di autotutela decisoria in materia edilizia: il difficile equilibrio tra il contrasto all’abusivismo edilizio e la tutela dell’affidamento dei privati, in Riv. giur. ed., 1, 2020.

[15] L’art. 38 riproduce il contenuto di tale disposizione, poi sostituita dall’art. 7, l. 6 agosto 1967, n. 765 e, infine, coordinata con l’art. 1, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.

[16] A. Frigo, L’annullamento dei poteri comunali in materia edilizia, in Venetoius.

[17] Si v. anche G. Pagliari, Il permesso di costruire, in Aa. Vv., Trattato di diritto del territorio, Torino, 2018, 830. In tal senso, sembra anche l’obiter dictum contenuto nella sentenza del Cons. Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 8, cit.

[18] P. Marzaro Gamba, Il potere regionale di annullamento dei provvedimenti comunali in materia urbanistico – edilizia: profili sistematici ed esegetici, in Riv. giur. urb., 1999, 516 ss.

[19] Cons. Stato, sez. IV, 7 settembre 2018, n. 5277; Id., 16 agosto 2017, n. 4010. Sull’annullamento straordinario dei titoli edilizi illegittimi quale “espressione di mera funzione di vigilanza e controllo da parte dell'autorità sovraordinata” si v., in particolare, Cons. Stato, sez. IV, 8 novembre 2013, n. 32; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 23 maggio 2014 n. 5521).

[20] Sul tema, si v. Cons. Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 8, con commento di M.A. Sandulli, G. Strazza, L’autotutela tra vecchie e nuove incertezze, cit.

[21] In termini, si v. T.A.R. Umbria, sez. I, 31 dicembre 2018, n. 690; Id., 7 novembre 2016, n. 691, in Riv. giur. ed., 5, 2016, 770. Sul punto, si v. anche C.g.a., Regione siciliana, 2 febbraio 2017, n. 667. Il Cons. Stato, sez. VI, 6 agosto 2018, n. 4822, invece, da un lato ha affermato che il potere ex art. 39, t.u. edilizia “va distinto il potere di ritiro ex art. 21-nonies l. 241/1990 da quello in questione, costituendo il primo l’esito dell’attribuzione di un vero e proprio potere di autotutela, cioè di autoannullamento degli atti illegittimi”; dall’altro, però, ha evidenziato che le prescrizioni di cui all’art. 21-nonies “debbono essere osservate anche in caso di esercizio del potere di annullamento straordinario dei titoli edilizi (…) per effetto di una doverosa lettura costituzionalmente orientata della relativa disposizione e quindi rispettosa del principio generale di cui all’art. 97 Cost.”.

[22] In realtà, tale argomento non sembra del tutto dirimente, perché il riferimento all’espressione “altro organo” potrebbe essere utilizzato per sostenere, a contrario, che tale potere non è esercitabile da altri enti.

[23] Senza dimenticare che, prima della c.d. legge Madia, talvolta la giurisprudenza si è avvalsa del limite decennale di cui all’art. 39, t.u. edilizia per individuare il tertium comparationis funzionale a perimetrare la ragionevolezza del termine di cui all’art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990. Si v., ad es., Cons. Stato, sez. IV, 3 agosto 2010, n. 5170, in Riv. giur. ed., 2010, 6, 1897; T.A.R. Sardegna, sez. II, 16 ottobre 2013, n.651, in www.iusexplorer.it; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 5 aprile 2013, n. 340, in Foro amm-TAR, 2013, 4, 1112.

[24] M. Ramajoli, L'annullamento d'ufficio alla ricerca di un punto d'equilibrio, in Giustamm.it, 6, 2016. Del pari, la riforma non è intervenuta sull’art. 138, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u. enti locali), che attribuisce al Governo il potere straordinario di annullare, “in qualunque tempo”, gli atti illegittimamente assunti dagli enti locali. In argomento, si v. il Cons. Stato, sez. I, parere 7 aprile 2020 n. 735, con commento di N. Pignatelli, Il potere di annullamento straordinario ex art. 138 TUEL di un’ordinanza comunale: il Covid-19 non “chiude” lo stretto di Messina, in www.giustizia-amministrativa.it. Per un approfondimento, si v. L. Brunetti, Considerazioni sul potere di annullamento di cui all'art.138 T.u.e.l., e sulla sua riconducibilità all'art.120, comma 2, Cost., in Dir. amm., 3, 2006, 721 ss.

[25] Introdotto dall'art. 1, d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 ("Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia").

[26] L’art. 3, co. 1, lett. r), d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (“Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”) ha stabilito che “all'articolo 39, comma 5-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»”

[27] M.A. Sandulli, Gli effetti diretti della l. 7 agosto 2015 n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a, silenzio-assenso e autotutela, in Federalismi.it, 17, 2015 ha auspicato una modifica del citato art. 39, proprio perché il termine decennale si pone "in evidente e irragionevole contrasto con un sistema che tende invece dichiaratamente ad incentivare gli investimenti, dando massime garanzie di stabilità agli operatori"; in argomento si v. anche M. Ramajoli, L'annullamento d'ufficio alla ricerca di un punto d'equilibrio, cit.; G. Strazza, Il potere di intervento “tardivo” sulla s.c.i.a. tra disciplina statale, regionale ed esigenze di certezza, in Riv. giur. ed., 1-2, 2016, 14 ss.

[28] Si v., a titolo esemplificativo, l’art. 30, l.r. Veneto, 23 aprile 2004, n. 11, ss.mm.ii. e l’art. 9, co. 1, l.r. Abruzzo, 5 maggio 2010, n. 14.

[29] Si v. l’art. 30, cit. In argomento, si v. A. Borella, La nuova autotutela di cui alla legge di riforma della pubblica amministrazione: annullamento d’ufficio e regolarizzazioni edilizie, in Riv. giur. urb., 2016, 2, 144 ss. Si segnalano, inoltre, “le peculiarità” dell’art. 27, l.r. Emilia-Romagna, 30 luglio 2013, n. 15, ss.mm.ii., rubricato “Pubblicità dei titoli abilitativi e richiesta di riesame”: “1. I soggetti interessati possono prendere visione presso lo Sportello unico dei permessi rilasciati, insieme ai relativi elaborati progettuali e convenzioni, ottenerne copia, e chiederne al Sindaco, entro dodici mesi dal rilascio, il riesame per contrasto con le disposizioni di legge o con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai fini dell'annullamento o della modifica del permesso stesso. 2. Il medesimo potere è riconosciuto agli stessi soggetti con riguardo alle SCIA presentate, allo scopo di richiedere al Sindaco la verifica della presenza delle condizioni per le quali l'intervento è soggetto a tale titolo abilitativo e della conformità dell'intervento asseverato alla legislazione e alla pianificazione territoriale e urbanistica. 3. Il procedimento di riesame è disciplinato dal regolamento edilizio ed è concluso con atto motivato del Sindaco entro il termine di sessanta giorni”. Per un approfondimento, si v. D. Lavermicocca, B. Graziosi, La disciplina edilizia in Emilia-Romagna, Bologna, 2015.

[30] Nel solco del titolo scelto da M. Sinisi, La nuova azione amministrativa: il 'tempo' dell’annullamento d'ufficio e l’esercizio dei poteri inibitori in caso di s.c.i.a., in Federalismi.it, 24, 2015.

[31] Valga anche quanto già osservato a proposito dell’art. 138, t.u. enti locali. Si consideri, inoltre, anche la “risoluzione” del contratto di cui all’art. 108, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”) e, in particolare, al co. 1-bis, introdotto dall’art. 72, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. correttivo al codice dei contratti pubblici), ai sensi del quale non si applicano “i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.” .

[32] “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

[33] Ossia dal 19 maggio, data di entrata in vigore del decreto, fino alla fine del 2020.

[34] Come già previsto dall’art. 21-nonies, co. 2-bis, l. n. 241 del 1990, tale limite trova un’unica eccezione nel caso di “false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenze di condanna passate in giudicato”.

[35] La cui perimetrazione non sembra del tutto agevole.

[36] Ossia quelli “avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni”. In tal caso, la revoca è ammessa “solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute”.

[37] Per un approfondimento, si rinvia a M.A. Sandulli, La “trappola” dell’art. 264 del dl 34/2020 (“decreto Rilancio”) per le autodichiarazioni. Le sanzioni “nascoste”, in questa Rivista, 2 giugno 2020.

[38] Tramite l’aggiunta del nuovo comma 1-bis all’art. 75, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

[39] Con un periodo aggiunto al primo comma dell’art. 76, d.P.R. n. 445 del 2000, tale sanzione “è aumentata da un terzo alla metà”.

Falcone e quella notte al Consiglio Superiore della Magistratura (quarto capitolo)

Intervista di Paola Filippi e Roberto Conti a Vito D'Ambrosio

Il Presidente emerito della Corte costituzionale Gaetano Silvestri, già componente laico del CSM, in un suo recente saggio dedicato all’analisi delle non commendevoli vicende che attualmente agitano il mondo giudiziario (Notte e nebbia nella magistratura italiana, QG,12 giugno 2020), ha osservato che la vicenda della mancata nomina di Giovanni Falcone alla funzione di Consigliere Istruttore del Tribunale di Palermo assume ancora oggi un valore emblematico rispetto alle difficoltà mostrate dal governo autonomo della magistratura sul tema della c.d. anzianità senza demerito degli aspiranti a ricoprire incarichi direttivi o semi-direttivi. Essa, a ben considerare, offre ulteriori e forse ancora maggiori punti di riflessione che riguardano da vicino il rapporto dei magistrati con le correnti, con l'opinione pubblica, la politica ed il CSM.

Giustizia Insieme intende tornare su quella vicenda per farne memoria, soprattutto a beneficio dei tanti che non vissero direttamente quella stagione ed il clima avvelenato che ne seguì, vuoi perché lontani da quella che viene considerata secondo un ben sperimentato stereotipo terra di mafia, vuoi perché non ancora entrati all’interno dell’ordine giudiziario. Ciò ha inteso fare attraverso alcuni dei protagonisti che contribuirono direttamente a scrivere le note di quella notte del 19 gennaio 1988 consumata all'interno del plenum del CSM.

Carlo Smuraglia, Stefano Racheli, Marcello Maddalena e Vito D’ambrosio, membri alcuni togati (D’Ambrosio, Racheli e Maddalena), alcuni laici (Smuraglia) del CSM che si occupò di quella pratica, hanno accettato di rileggere quegli avvenimenti a distanza di oltre trentadue anni. Una rilettura certamente mediata, per un verso, dall’esperienza maturata dai protagonisti nel corso degli anni passati al Consiglio Superiore della magistratura e, per altro verso, da quanto emerso rispetto alla gestione del goberno autonomo in tempi recenti. La drammaticità di quella vicenda sembra dunque legarsi a doppia mandata all’attuale contesto storico che sta attraversando la magistratura italiana. I contributi che seguono, nella prospettiva che ha animato la Rivista non intendono, dunque, offrire verità ma semmai stimolare la riflessione, aprire gli occhi ai tanti che non vissero quell’episodio e quell’epoca assolutamente straordinaria per tutto il Paese.

La spaccatura che si profilò all'interno dei gruppi presenti in Consiglio e delle scelte che i singoli consiglieri ebbero ad esprimere votando a favore o contro la proposta di nomina del Consigliere Istruttore Antonino Meli pongono, in definitiva, interrogativi più che mai attuali, occorrendo riflettere su quanto nelle determinazioni assunte dal singolo consigliere del CSM debba essere mutuato dall'appartenenza al gruppo e quanto, invece, debba liberamente ed autonomamente attingere al foro interno del consigliere, allentando il vincolo "culturale" con la corrente quando si tratta di adottare decisioni che riguardano gli uffici giudiziari ed i loro dirigenti.

Gli intervistati hanno mostrato tutti in dose elevata la capacità di approfondire in modo costruttivo quell'episodio e per questo va a loro un particolare senso di gratitudine.

In calce ad ognuna delle quattro interviste che saranno pubblicate in successione abbiamo riportato, oltre al verbale consiliare del 19 gennaio 1988 tratto dalla pubblicazione che il CSM ha dedicato alla memoria di Falcone, alcuni documenti storici che Giovanni Paparcuri, testimone vivente delle stragi mafiose e custode delle memorie raccolte nel museo “Falcone Borsellino” ha gentilmente messo a disposizione della Rivista. Documenti che offrono, in cifra, l’immagine dell’uomo e del magistrato Falcone e del contesto nel quale Egli operò.

La quarta ed ultima intervista è del Cons. Vito D'Ambrosio, già Sostituto Procuratore Generale presso la Procura Generale della Corte di Cassazione – dove seguì per l’accusa, con altri due colleghi, i sostituti Martusciello e Tranfo, il c.d. maxi processo contro la mafia, istruito da Falcone e dal pool di Palermo – membro togato del CSM durante il quadriennio 1986-1990 e Presidente della Giunta della regione Marche.

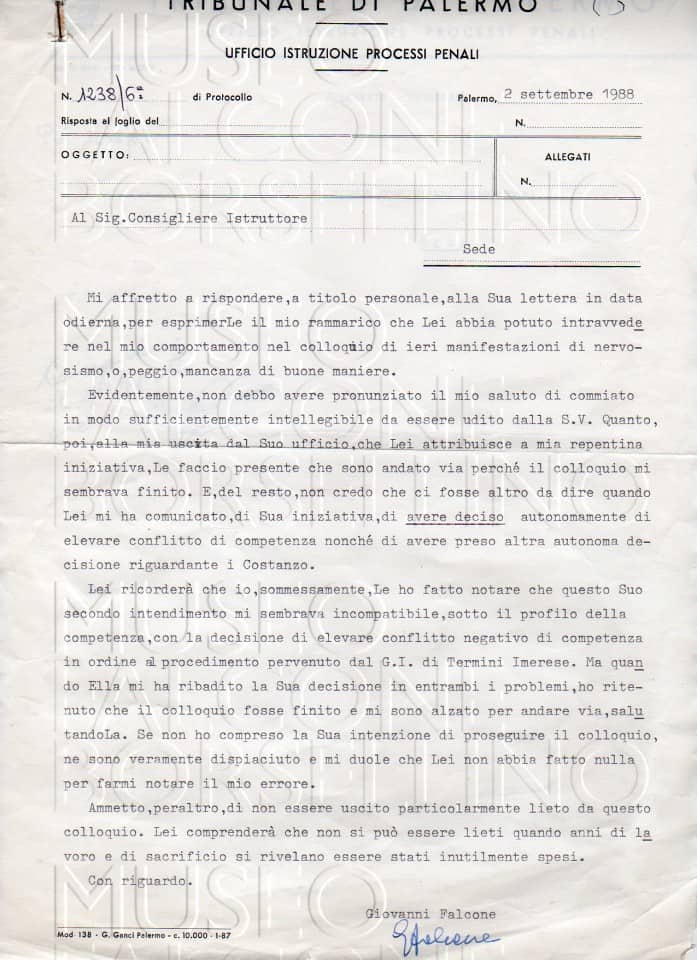

[In calce, la lettera inoltrata da Giovanni Falcone al Consigliere istruttore Antonino Meli il 2 settembre 1988]

1) Il contesto ed il clima nel quale si discusse il conferimento dell’incarico di Consigliere istruttore del Tribunale di Palermo nel gennaio 1988 ed il suo prodromo – la nomina di Paolo Borsellino a Procuratore della Repubblica di Marsala. Cosa ricorda?

D'Ambrosio: Io non conoscevo affatto Falcone, se non per fama, prima del gennaio 1986. Lo conobbi nella prima tappa, a Palermo, del tour elettorale che con un gruppetto di colleghi della stessa corrente (Unità per la Costituzione) avevo iniziato, essendo candidato per il CSM in carica dal 1986, alla scadenza del precedente.

A Palermo incontrammo tutto quello che già allora veniva chiamato “pool”, una squadra di magistrati addetti alle indagini sul fenomeno mafia, raccolte in un unico faldone, che poi diede vita al Maxi processo (oltre 400 imputati, 7000 pagine la sentenza di primo grado, più di 2000 quella di appello, il processo durò quasi un mese in Cassazione). L’incontro più significativo fu con il dirigente dell’ufficio Istruzione, il dottor Antonino Caponnetto, il quale confidò a qualcuno di noi la sua intenzione di chiedere a breve il trasferimento a Firenze, residenza sua e della famiglia, dalla quale era venuto a Palermo a sua domanda, dopo l’uccisione con un’auto bomba del suo predecessore, Rocco Chinnici. Caponnetto riteneva di aver compiuto la sua missione, creare una struttura efficiente di contrasto alla mafia, basata su una visione unitaria del fenomeno, le cui manifestazioni criminose erano indagate da alcuni magistrati dell’ufficio., che agivano in squadra.

A tutti noi, che facevamo riferimento alla sua stessa corrente, Caponnetto, oltre ad assicurarci il voto e augurarci un esito favorevole delle elezioni, raccomandò caldamente di sostenere la domanda di succedergli nell’incarico, domanda che sarebbe stata avanzata da Falcone, grazie alla sua indiscussa primazia nel pool.

A Caponnetto promettemmo, più o meno, che avremmo sostenuto, quelli eletti tra noi, la candidatura di Falcone. Ovviamente non ci furono documenti scritti, né impegni formali, ma la sostanza dei nostri colloqui con il lucido Consigliere Istruttore di Palermo fu quella appena indicata.

Io fui eletto, e ricordavo ancora la promessa fatta a Caponnetto, rafforzata dai contatti sempre più frequenti con Falcone, che trasformarono il nostro rapporto in una solida amicizia. Mi sembrava ovvio il mantenimento della promessa, visto anche la caratura professionale di Falcone, ormai assunto a notorietà non solo nazionale per alcune indagini in ambito mafioso, coronate da successo nei vari processi istruiti dal pool.

Anche all’epoca la nomina dei dirigenti degli uffici era, senza alcun dubbio, una delle difficoltà maggiori da affrontare in Consiglio. Mi resi conto abbastanza presto della centralità e complessità del problema, reso ancora più spinoso da una diffusa mentalità distorta tra i componenti togati, che contagiò presto anche i non togati (i laici, venivano chiamati), così che intorno alle nomine ci si confrontava duramente, ma non sempre apertamente, per far prevalere il “proprio” candidato”, il che avrebbe aumentato la capacità attrattiva della corrente verso i magistrati non schierati a favore dei vari gruppi-correnti, accrescendo così l’importanza del gruppo (quanto questo fenomeno abbia poi distorto le ragioni all’origine della nascita delle correnti, trasformandole gradatamente da gruppi uniti da una visione omogenea dell’impegno dei magistrati in macchine acchiappa consenso, è argomento ormai molto dibattuto, mentre all’epoca gli indizi, pur presenti, venivano ignorati, o male interpretati, volontariamente o meno).

Il primo caso emblematico, il primo sintomo di una patologia crescente, che si coagulò in un groviglio di difficoltà e asperità, che infine divenne “il caso Palermo”, fu la trattazione della domanda di Paolo Borsellino per l’attribuzione della funzione di Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Marsala.

All’epoca i miei rapporti con Falcone erano ai primi passi, così che seppi soltanto a tratti che quella domanda era stata concordata da Borsellino con Falcone, per costituire un avamposto in terra di mafia, nella convinzione, comune ai due magistrati, che il fenomeno mafioso era stato “contenuto” a Palermo e occorreva “esportare” le conoscenze e le tecniche investigative del pool anche in territori ancora dominati da famiglie mafiose. Borsellino, in quella strategia, avrebbe dovuto rappresentare una “testa di ponte” per facilitare un approccio diverso e ben più efficace di contrasto al fenomeno mafioso. Io conoscevo poco di quella diversità di approccio alle indagini mafiose, ma ero ben convinto della sua erroneità, derivante dalla erroneità del presupposto di base, cioè della vicinanza di un successo palermitano nelle indagini contro la mafia.

Ma non potevo esporre questa mia convinzione, perché avrebbe indebolito di molto la posizione di Falcone a Palermo. Così mi aggregai alle posizioni del mio gruppo dell’epoca, la corrente di Unità per la Costituzione, che contendeva alla corrente più conservatrice di Magistratura Indipendente la maggioranza dei consensi elettorali della magistratura.

La questione centrale divenne, così, in apparenza, quella del criterio da adottare per le nomine agli incarichi direttivi, se dare cioè la prevalenza all’anzianità o al merito, Scrivo a ragione veduta di apparenza, perché ,come vedremo per il vero e proprio “caso Falcone” successivo, sulla domanda di Borsellino, apparve che io, e quasi tutto il gruppo di Unità per la Costituzione, eravamo convinti della prevalenza del criterio dell’anzianità, che non favoriva Borsellino, mentre i colleghi di Magistratura Indipendente,, guidati e ispirati del consigliere Vincenzo Geraci, giovane e brillante sostituto procuratore a Palermo, che conosceva bene quell’ambiente, si schierarono piuttosto in favore di Borsellino, ritenendo che l’eccezionale professionalità del richiedente dovesse e potesse avere la prevalenza. Lo schieramento era paradossale, perché il gruppo più “aperto” difendeva posizioni molto tradizionali, mentre la corrente più conservatrice si era spostata su una linea più avanzata. Il caso si chiuse con la nomina di Borsellino, bollata duramente da Leonardo Sciascia come “la vittoria dei professionisti dell’antimafia” (anche se lo scrittore in una tardiva precisazione ci tenne a slegare la sua posizione critica dalla figura di Borsellino).

Durante le vivacissime discussioni sul caso, pubbliche e riservate, ebbi prima l’intuizione e poi il primo, fortissimo dubbio sulle posizioni del Consiglio, cioè di parecchi consiglieri, sui problemi palermitani, e quindi sulla posizione di Falcone, che di quell’ufficio istruzione era divenuto l’anima, dopo il ritorno di Caponnetto a Firenze.

Posso dire che il caso Borsellino mi suonò come sirena d‘allarme sul caso Falcone ,ormai all’orizzonte.

2) Media e partiti politici prima, durante e dopo il voto consiliare: quale peso giocarono? Quali furono le posizioni dei consiglieri laici? Quali quelli delle correnti? E della Presidenza della Repubblica con i suoi consiglieri giuridici? Ebbe un peso l’opinione pubblica?

D'Ambrosio: Quando arrivò al Consiglio la domanda di Falcone di essere nominato a capo dell’ufficio istruzione del tribunale di Palermo, a me, e a tutti quelli che già dal caso Borsellino si erano schierati in favore del criterio del merito, da privilegiare su quello dell’anzianità nei casi particolari, fu abbastanza chiaro fin dall’inizio il cambiamento di clima a Palazzo dei Marescialli, la sede consiliare. La assoluta importanza del caso si deduceva anche dall’attenzione con la quale in tutta Italia si cominciò a seguirlo. A prescindere dagli articoli e dai servizi, tutti i consiglieri furono sottoposti ad una pressione assolutamente inedita dal nugolo di operatori dell’informazione che cominciarono ad interessarsi del caso. Gli schieramenti furono chiari abbastanza presto, e quasi subito si capì l’importanza della questione. Vi furono audizioni in quantità, e indubbiamente, nonostante l’acredine con la quale alcuni consiglieri formularono le loro domande a Falcone, risultò chiarissimo il notevole dislivello, sul piano professionale, tra Falcone e gli altri aspiranti (se altri vi furono ad essere auditi, particolare che non ricordo). Le audizioni si estesero il più possibile, a (quasi) tutti i magistrati dell’Ufficio Istruzione, nonché a qualcuno degli altri uffici, a cominciare dalla Procura della Repubblica. Giovanni sostenne un vero e proprio interrogatorio – nel quale si capiva subito la collocazione dell’interrogante – e perse le staffe una sola volta, su una domanda inutilmente malevola del consigliere Sergio Letizia, espressione di un gruppo estraneo all’Associazione Nazionale Magistrati, il Sindacato, che era sorto in vista delle elezioni di quel Consiglio ed era riuscito a far eleggere un solo consigliere, Letizia appunto.

Le vacanze natalizie resero ancora più chiari gli schieramenti, due in sostanza, uno che sosteneva la correttezza della nomina di Falcone, per la sua indiscussa professionalità, che doveva fare premio sulla sua minore anzianità, e un altro che riteneva insuperabile questa differenza. Al primo schieramento si iscrissero, in linea di massima, i gruppi e i partiti “progressisti”, al secondo i “conservatori”; questa lettura, però valeva per il mondo “esterno” alla magistratura, mentre nella magistratura le cose stavano in maniera diversa. Pacifico il no a Falcone da parte di Magistratura indipendente, nella sua maggioranza, e il già citato Letizia, per il resto le posizioni erano trasversali: all’interno di M.I, per esempio, il suo leader, Stefano Racheli, era a favore di Falcone, mentre Maddalena oscillava, per la sua conoscenza professionale delle capacità di Falcone, e il mio gruppo, Unità per la Costituzione, annoverava tre “falconiani”, io, Pietro Calogero e Nino Abate, mentre tra i restanti decisamente contrario era Umberto Marconi, di Napoli, e gli altri, pur rimanendo abbastanza defilati, propendevano più per il no. Tra i laici quelli di provenienza di sinistra (i tre comunisti, Smuraglia, Brutti e Gomez d’Ayala, e la socialista Fernanda Contri) decisamente pro Falcone, gli altri in blocco, contro (anche se alla fine Ziccone, di indicazione democristiana, votò per Falcone).

Il particolare di rilievo era la disomogeneità delle posizioni dei consiglieri di provenienza siciliana, così Vincenzo Geraci, M.I., sostituto a Palermo, che aveva addirittura affiancato Falcone in alcune attività istruttorie, si trovava nel gruppo anti-Falcone, il catanese Renato Papa, di Unicost, non riusciva a prendere posizione e infine si astenne, mentre il laico Guido Ziccone, professore ordinario di diritto penale a Catania, indicato dalla DC, sembrava schierato per Falcone, per cui votò.

Durante il periodo di attesa della seduta del CSM per nominare il consigliere istruttore di Palermo vi fu, credo, un nutrito scambio di idee e di notizie da entrambe le parti. Ci meravigliò non poco la scelta di un anziano magistrato, Antonino Meli, che dopo aver presentato domanda sia per l’ufficio di Presidente del Tribunale di Palermo sia di consigliere istruttore, revocò la prima , eliminando così la possibilità di spianare la strada a Falcone, nominando Meli presidente del tribunale. Qualcuno pensò che l’azione fosse frutto di un suggerimento di Geraci, ormai chiaramente il più determinato avversario di Falcone, qualcuno lo scrisse perfino, dando così vita ad una causa civile, intentata da Geraci, sul cui esito non so nulla.

Non mi risulta che vi fossero stati interventi della Presidenza della Repubblica, o dei suoi consiglieri giuridici, ma questo vuol dire poco, perché della girandola di retroscena io potevo conoscere soltanto alcuni passaggi, certo non tutti. Quando iniziò la seduta famosa, il 19 gennaio i988, fu subito chiaro, quando iniziarono le dichiarazioni di voto, che ci si trovava nel mezzo di una “congrega di coccodrilli”. Rileggendo le affermazioni dei consiglieri, laici e togati, quelle più laudatorie nei confronti di Falcone furono quelle di chi gli votò contro, scegliendo Meli. La lettura del verbale di quella seduta non è stata facile per me, anche a distanza di anni, perché mi sono sentito catapultato a quella sera, mentre su Roma scendeva rapida l’oscurità invernale, e dentro di me saliva una delusione profonda, poiché la sconfitta di Falcone, ormai chiara, aveva un significato che pochi in quel salone comprendevano fino in fondo, e la maggioranza oscillava tra cinismo, ipocrisia e sofferta sincerità di due consiglieri su tre di Magistratura Democratica, Elena Paciotti e Pino Borrè, mentre il terzo, Giancarlo Caselli votò per Falcone.

Sull’atteggiamento di MD vale la pena di soffermarsi. Avevamo, tutti noi amici di Falcone, la netta sensazione che la questione avrebbe rivestito notevole importanza per tutta la corrente, ed in effetti, pur senza che trapelasse molto, ci rendemmo conto che doveva esserci stata “maretta” , al temine della quale i tre consiglieri assunsero un diverso atteggiamento di voto, ed io specialmente, rimasto molto deluso, fino all’ultimo avevo tentato di convincere almeno uno dei restanti due, perché tutti si sapeva che la decisione sarebbe stata presa a stretta maggioranza. Alla fine, dentro MD, scattò molto probabilmente un atteggiamento anti falconiano, quasi che col premiare il merito e superare un divario tanto ampio di anzianità (Meli era più anziano di Falcone di ben sedici anni), si aprisse la strada ad una gara di protagonismo tra magistrati, a discapito dei tanti che, pur non spiccando, tuttavia svolgevano onestamente e quotidianamente il loro compito. Non risparmiai le critiche a questo atteggiamento, che ,inutili fino alla votazione, alcuni anni più tardi indussero Borrè, con la sua limpida onestà intellettuale, a dichiarami di aver avuto, a cose fatte, qualche dubbio di aver fatto la scelta giusta.

Finì, la votazione, dopo un lunghissimo dibattito, col risultato di 16 a 10 e cinque astenuti. Quando, con un misto di rabbia e commozione mal trattenuta, telefonai a Giovanni il risultato, la sua risposta mi gelò. “Con questa decisione” disse,, con quella asciuttezza affilata, della cui carica di sentimento e risentimento, ero ben conscio, “mi avete esposto come un bersaglio al baraccone del luna park”, la- sciandomi con ancora più amaro in bocca.

Di quel voto si parlò tanto, dentro ma soprattutto fuori del Palazzo dei Marescialli. E gli atteggiamenti della politica e dell’informazione, rispecchiarono quasi fedelmente gli schieramenti consiliari. La sinistra tutta con Falcone, gli altri tutti contro, spendendosi nell’indicare i meriti di Meli, prigioniero dei nazisti dopo il 25 luglio, sempre accompagnando il tema con grandi riconoscimenti dei meriti di Falcone.

Assai più dirompente quel voto fu per le vicende della Associazione Nazionale Magistrati: infatti dopo un assai breve intervallo di tempo, io e Pietro Calogero per Unicost, e Stefano Racheli per MI, lasciammo i gruppi di appartenenza e ne fondammo due nuovi, chiamati Movimento per la Giustizia quello che accolse i due ,io e Calogero, della diaspora, e Stefano chiamò il suo Proposta 88. Con noi partecipò alla fondazione del nuovo gruppo una nutrita schiera di colleghi, quali (e mi scuso per eventuali dimenticanze) Falcone stesso, Giorgio Lattanzi, Armando Spataro, Vladimiro Zagrebelsky, Ernesto Lupo, Mario Almerighi, Giovanni Tamburino, Giuseppe Ayala, Gioacchino Natoli, Ernesto Aghina, Gerardo D'Ambrosio, Enrico Di Nicola, Ciro Riviezzo, Nino Condorelli, Anna Creazzo, Leo Agueci, Ippolisto Parziale, Giovannantonio Tabasso, Sergio Lari, Maria Teresa Cameli. Nella "sala rossa" di un vicino albergo, Hotel Salus, fu stilata la carta fondativa e lo statuto del neo-costituito Movimento, e ci parve che il futuro fosse meno cupo (la storia dirà chi aveva ragione).

Entrambi i nuovi gruppi proponevano una profonda riforma del costume, prima, e delle regole poi, per il mondo dell’associazionismo giudiziario, riforme che ovviamente avrebbero dovuto incidere profondamente sulle prassi del CSM. CI si trovava allora, e ci si trova ancora di più oggi, di fronte al grande problema dell’esercizio “corretto” del potere. Noi non siamo riusciti a risolverlo, nonostante l’impegno, e quelli dopo di noi hanno finto di non accorgersi delle dimensioni della questione, e si è arrivati al panorama pieno di macerie che oggi le carte processuali di Perugia ci aprono davanti agli occhi. Con una enorme difficoltà di indicare soluzioni.

3) La composizione del Consiglio superiore della magistratura come influì sulla scelta?

D'Ambrosio: La risposta a me sembra semplice e scarna: né la composizione del CSM né il sistema elettorale dell’epoca ebbero influenza sulla vicenda. Non si trattava di una semplice nomina ad un ufficio direttivo, per quanto importante. Era in ballo, in tutta la sua aggrovigliata realtà, il tema delle connessioni tra criminalità organizzata e mondo della politica. Il famoso terzo livello, del quale si cominciava a parlare non più solo tra pochi intimi. E quindi due modelli di società si fronteggiavano per il posto di Consigliere Istruttore presso il tribunale di Palermo. Il mondo criminal-affaristico, negli anni recenti, aveva lanciato messaggi chiarissimi, uccidendo prima il Procuratore Scaglione e poi, alcuni anni dopo, in rapida successione, il Procuratore Gaetano Costa e il Consigliere Istruttore Rocco Chinnici. Contro questo strapotere un pugno di magistrati, il famoso pool, cercava di costruire un muro spesso e robusto, accumulando materiale su materiale in un fascicolo diventato famoso, che sarebbe poi diventato il maxi processo alla mafia. Gli interessi in ballo erano tanti, e tanto massicci, da superare le tradizionali divisioni e influenze. Ci fu, e in pochissimi ce ne accorgemmo, una generale chiamata alle armi per bloccare quello che veniva ritenuto, dal duo mafia e politica, un avversario pericoloso, Giovanni Falcone. Questo era il tema vero, il filo rosso di tutta la vicenda, che era cominciata già alle prime avvisaglie della richiesta di trasferimento di Caponnetto, che aveva “inventato” un modo nuovo di fare le indagini di mafia, come si stava facendo per il terrorismo, ricucendo i fili e non sparpagliandoli secondo le “tradizionali” regole processuali. L’unicità del fenomeno, finalmente colta, esigeva l’unicità delle indagini, da affidare certo ai vari giudici istruttori, ma da raccogliere poi nell’unico tessuto, per comprenderne la trama complessiva. Falcone stava dimostrando di poter trarre tutte le conseguenze dell’applicazione di quel metodo e quindi Falcone andava fermato, in tutti i modi, e il modo più a portata di mano era quello di stopparne la richiesta di diventare Consigliere Istruttore del Tribunale di Palermo. Risultato che si poteva/doveva ottenere ad ogni costo, movendo le pedine disponibili, dovunque fossero collocate, e organizzando un piano, che veniva da lontano. Questo sfondo era l’esatta cornice nella quale inserire tutta la vicenda Falcone, cornice conosciuta bene dagli agenti consapevoli, e ignorata da chi non volle o non poté sforzarsi di trovare un punto di vista più ampio di quello apparente in superficie. La nomina di Falcone, ovviamente, non poteva garantire risultati quasi definitivi, dato che anche Falcone, che conosceva bene quella realtà, si muoveva su quel piano con prudenza, messo sul chi vive prima di tutto dal “co-autore del maxiprocesso”, Tommaso Buscetta, detto don Masino, il quale non volle rivelare nella sua deposizione fiume il lato oscuro della vicenda, i rapporti tra mafia e politica, spiegando che nemmeno Falcone poteva venire a conoscenza di certi retroscena, pena la sua incolumità personale. Giovanni sull’argomento restava abbottonato perfino con noi, suoi convinti sostenitori, ed anche quando fu pesantemente attaccato da Orlando, il quale straparlava di carte nei cassetti, rispose negando con disinvoltura il “terzo livello” famoso dei rapporti tra mafia e politica. Però, quando ci fu l’attentato all’Addaura, con una borsa (forse) piena di candelotti di esplosivo, trovata sulla scogliera sotto la villetta affittata da Falcone per un po’ di riposo estivo, la borsa fu distrutta, prima di essere sottoposta ad analisi ed indagini, da un maresciallo artificiere, Francesco Tumino, che per questo eccesso di zelo fu condannato con sentenza definitiva per favoreggiamento. E, in una delle interviste rilasciate dopo l’attentato, Falcone si lasciò sfuggire quel riferimento a “menti raffinatissime” , accenno rimasto misterioso per 28 anni, fino a quando, cioè, in una recente trasmissione televisiva Saverio Lodato, giornalista molto addentro nei misteri mafiosi, ha rivelato un nome che Falcone gli avrebbe confidato, nome di una persona le cui complesse vicende giudiziarie finirono alla Corte di Strasburgo. Poichè per questa vicenda è stata sporta denuncia/querela, della vicenda si sta occupando la magistratura, non intendo sposare l'una o l'altra delle posizioni in conflitto.

(Non posso non segnalare l’indegna diceria messa in giro sull’attentato, che lo riteneva organizzato dallo stesso Falcone per riprendere una primazia nel mondo dell’informazione).

4) Quali furono le ragioni espresse del voto e quali gli schieramenti che si manifestarono nel corso del Plenum. Ricorda qualche episodio in particolare che possa risultare, oggi, significativo?

D'Ambrosio: Per conoscere le singole motivazioni dei consiglieri nella seduta del gennaio 1988 basta ricercare nell’archivio del CSM; il tempo ha dimostrato le conseguenze di quelle parole, che, come ho già detto, quando poste a motivazione della scelta pro Meli, e quindi contro Falcone, furono “farcite” di riconoscimenti al bocciato, quasi più delle motivazioni opposte.

Episodi peculiari e significativi ce ne furono, ma io ricordo nitidamente che, durante la fase anteriore al voto, i magistrati palermitani, durante gli intervalli dell’attività conoscitiva del Consiglio, cercavano rifugio nella stanza dei consiglieri. Stranamente, ma non troppo, nella stanza di Vincenzo Geraci posta al centro del corridoio che portava alla grande sala del plenum entrarono quasi esclusivamente quelli che poi, negli anni, hanno reso chiaro quello che già allora appariva evidente, per chi aveva un orecchio appena allenato: Falcone non era amato, forse dalla maggioranza dei suoi colleghi, e certamente il suo “indice di gradimento” ,termine alla moda, non era affatto alto nemmeno a Palermo. Quindi quelli non pro Meli, ma anti Falcone erano in contatto con Geraci, mentre gli altri erano ospitati nella stanza mia , o di Smuraglia, o di Fernanda Contri. Se si fosse trattato di un sondaggio, il numero e le caratteristiche dei magistrati palermitani , il loro “schieramento” per dir così, si poteva dedurre con buona attendibilità ricostruendo i loro percorsi all’interno del Palazzo dei Marescialli.

5) Quale ruolo giocò il parametro dell’attitudine ovvero della specializzazione nell’attività di contrasto alla criminalità mafiosa nel giudizio di comparazione tra i magistrati che concorrevano alla direzione dell’ufficio istruzione (e) quanto il parametro dell’anzianità? Quali erano le regole della circolare dell’epoca sul conferimento degli incarichi direttivi, quale lo spazio rimesso alla discrezionalità del Consiglio?

D'Ambrosio: L’art. 105 della Costituzione, nel suo unico comma, stabilisce che “Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”.

I problemi posti da questo articolo sono stati sempre assai spinosi, a cominciare dal richiamo alle “norme dell’ordinamento giudiziario”, che dovrebbero ispirare l’esercizio ,da parte del Consiglio, dei suoi poteri, per poi proseguire nel confronto con il successivo art. 107, i cui commi 3 e 4, stabiliscono, rispettivamente, che “i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni” e, successivamente “ il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario” .

Il Consiglio, come è noto, fu istituito soltanto nel 1958 e il suo primo insediamento avvenne il 18 luglio 1959. Il ritardo nell’istituzione dell’organo, superiore anche a quello impiegato per la Corte Costituzionale, che si è insediata per la prima volta nel 1956, ne mostra la novità e la distanza abissale con l’organo omologo, previsto come organo ausiliario del Ministro della Giustizia fin dal 1906.

Il periodo di dieci anni, tra l’entrata in vigore della Costituzione e l’istituzione del Consiglio superiore, vide una notevole attività, sul punto, dell’Associazione Nazionale Magistrati, alla quale era iscritta la grande parte dei magistrati. Un vivace dibattito all’interno dell’associazione, prodromico alla nascita delle “correnti”, raggiunse alcuni punti fermi, tra i quali, il miglioramento del trattamento economico -tema rimasto dibattutissimo fino ad oggi- e la diminuzione dei poteri dei capi degli uffici giudiziari, soprattutto con la temporaneità degli incarichi direttivi.

Ma tutto doveva fare riferimento all’ordinamento giudiziario regolato con una legge del 1941, nota come legge Grandi, dal nome del ministro proponente.

Con questa gigantesca anomalia il Consiglio iniziò la sua vita istituzionale, ponendosi da subito come cartina di tornasole per le posizioni di “politica giudiziaria” all’interno della Associazione.

Superata, disinvoltamente, la distinzione tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti, ritenendo applicabile la identica normativa ai magistrati del pubblico ministero, rimase, dolente fin dall’inizio, il tema delle promozioni. Dall’ordinamento giudiziario potevano venire soltanto i meccanismi di promozione, con la necessità di superare alcuni concorsi, a cascata, per passare dall’una della categorie a quella superiore, dato che ancora le funzioni erano ordinate gerarchicamente, prima da uditore ad aggiunto giudiziario, poi a magistrato di tribunale poi a consigliere di Corte d’Appello e infine, a coronamento, le funzioni di consigliere della “suprema” Corte di Cassazione, tra i quali soltanto potevano essere nominati i presidenti della diverse Sezioni della Corte stessa.

A parte la palese contraddizione dell’intero sistema con l’art. 107, comma 3, della Costituzione, esisteva un’altra lampante contraddittorietà interna del sistema: ai vincitori del concorso per la magistratura veniva affidato, dopo un tirocinio di apprendimento, l’esercizio delle funzioni giudiziarie, sia pure per le questioni di minore importanza ed interesse – le c.d. questioni bagatellari”. Dopo un biennio di esercizio delle funzioni bisognava affrontare l’esame per la nomina ad “aggiunto” giudiziario”. Il mancato superamento per due volte comportava la decadenza dall’impiego. Ma le sentenze emesse dall’uditore bi-respinto restavano in vigore, nonostante fossero state pronunciate da chi era stato dispensato addirittura dall’impiego.

Questa stridente aporia fu eliminata, e il mio concorso, nominato del decreto in data 28-12-1967, fu il primo a non sostenere la prova scritta, conservando nel fascicolo personale il parere emesso dal consiglio giudiziario territorialmente competente.

Molto più travagliata la vicenda del percorso da affrontare per le “promozioni” (anche qui il termine non sembrava del tutto coerente con l’art. 107 della Costituzione). Si doveva partire da una prassi molto solida, secondo la quale l’unico criterio da seguire per le “promozioni”, doveva essere l’anzianità di servizio. Con questa rigorosa prescrizione si era attraversato il deserto anteriore all’istituzione del Consiglio superiore. Quando entrò in funzione il nuovo organo, si vide abbastanza presto che il criterio dell’anzianità avrebbe funzionato da “imbuto”, coprendo per un periodo non trascurabile tutti i posti direttivi con la magistratura in un certo senso “compromessa” col regime fascista, e legata ad una interpretazione spiccatamente “conservatrice” – a dir poco m – di entrambi i codici sostanziale, risalenti quello civile al 1942 e quello penale addirittura al 1930 (il “famigerato” codice Rocco). Per l’insieme di queste ragioni, unite ad fisiologico tentativo di ogni istituzione di ampliare le proprie competenze, iniziò un movimento in senso lato “politico” che aprisse spazi ad una discrezionalità, sia pure limitata, del Consiglio; si arrivò, così ad un compromesso, per il quale l’anzianità conservava il suo valore predominante come criterio per le promozioni, purché, però fosse “SENZA DEMERITO”. A questa prima limitazione se ne aggiunse un’altra, che limitava l’ammissibilità della domanda, e la conseguente legittimazione del richiedente, ai candidati che fossero ricompresi in una certa “fascia di anzianità” , predeterminata dal Consiglio proprio per evitare il rischio di una eccessiva discrezionalità dell’organo. Il Consiglio del quale facevo parte oscillava, tra un criterio applicato più spesso, la legittimazione di chi rientrava nella “fascia”, ed uno più attento all’eccezionalità dei casi. Per quanto ricordi, infatti, la candidatura di Falcone non fu respinta perché proposta da magistrato ”non legittimato”, in quanto al di fuori della fascia; i consiglieri anti falconiani non ebbero il coraggio di sfidare il ridicolo.

Man mano, col passare del tempo, il Consiglio aumentava il proprio spazio di discrezionalità, mantenendo però, in vigore, almeno in apparenza, il criterio delle fasce, per evitare un secondo caso “Falcone”. L’oscillazione dei parametri di giudizio ha innescato, spesso, una accesa contrapposizione tra il Consiglio e il giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato, qualche volta, ha ecceduto non solo negli annullamenti, ma anche nella motivazione degli annullamenti, e il CSM ha risposto non poche volte con la riproposizione della delibera bocciata, motivata quasi “ a dispetto”. Questa rapido cenno vuole soltanto gettare uno spiraglio di luce sul problema non di poco conto del “controllo” di legittimità sull’esercizio di un potere discrezionale. Il tema, spesso, viene trattato confusamente e irrazionalmente, mentre nessuna soluzione potrà essere trovata per la riforma della P.A. se non si affronterà di petto il tema del ruolo e dei poteri del giudice amministrativo.

Il graduale e surrettizio aumento della discrezionalità del CSM sarebbe stato meno devastante se non si fosse accompagnato ad una gravissima carenza di tutto il sistema, e cioè l’assoluta insufficienza degli elementi conoscitivi su ogni magistrato in tutti i passaggi nei quali occorre una comparazione tra più esaminandi. Già ai tempi della mia consiliatura, cioè più di trent’anni fa, avevo lamentato questa carenza, di fronte a valutazioni tutte strabocchevoli di aggettivi superlativi, che nascondevano una reale conoscenza della figura professionale del richiedente. La mala educaciòn cominciava, per esperienza personale, proprio dal primo passaggio valutativo, quello obbligatorio alla fine del periodo di tirocinio: avevo infatti visto ignorato totalmente il mio parere, cautamente perplesso, su un uditore bravissima persona, ma caratterialmente non ancora adatto alla attribuzione delle funzioni, perché si ritennero prevalenti i pareri, tutti positivi, degli altri “magistrati di affidamento”, i quali avevano sbrigativamente esaurito il proprio compito. Conseguenza finale: le funzioni furono attribuite all’uditore, il quale mi tolse il saluto. Imparai così, per l’affinamento dell’esperienza, a “decrittare” i pareri, smussando gli aggettivi superlativi e cercando di estrarre, da qualche elemento scarso, una valutazione più attendibile. La faccenda che più mi irritava era che, in qualunque ufficio giudiziario, se chiedevi un elenco dei dieci migliori avvocati e dei dieci migliori magistrati ad entrambe le categorie, e con la garanzia dell’anonimato, in pochi secondi raccoglievi due elenchi, in grande parte, o addirittura in tutto, sovrapponibili. Finii il mio quadriennio al CSM e i miei contatti con il palazzo dei Marescialli furono molto radi; rimasi, però, quasi incredulo quando qualche amico e collega consigliere si lamentava della difficoltà, per usare un eufemismo, di avere elementi affidabili di valutazione quando bisognava procedere ad una comparazione tra richiedenti.

La cronica carenza, accettata quasi come una maledizione biblica, comportava, in un insopportabile circolo vizioso, che la discrezionalità valutativa diveniva difficilmente motivabile, perché poggiante su fondamenta fragili, oltretutto non difficilmente manipolabili. Così, secondo i casi, acquistava rilievo una varietà di esperienze professionali, che però a distanza di pochissime valutazioni diveniva un handicap di fronte ad una specializzazione derivante da identità di funzioni espletate per lunghissimo tempo, e via così (apparentemente e contraddittoriamente) motivando.

La situazione peggiorava lentamente, ma inesorabilmente, fino a giungere a quella attuale, che impietosamente svelano la carte dell’inchiesta di Perugia sul caso Palamara.

Parlare, però, soltanto di caso Palamara non è corretto e spiega soltanto la parte più appariscente del fenomeno. In realtà Palamara rispondeva ai tanti che si rivolgevano a lui per ottenere proprio quello “sviamento di potere”, in senso letterale, che abitava da non poco tempo le stanze e i corridoi di Palazzo dei Marescialli, con conseguenze disastrose sulla fiducia dei cittadini in questa specifica istituzione.

Per tornare al caso che ci occupa, su Meli (e sul Meli di turno) abbondavano le cronache, come racconto delle sue vicende professionali, ma difettava totalmente la storia, cioè un giudizio complessivo sulla sua “attitudine”, leggasi capacità, di affrontare efficacemente le caratteristiche dell’ufficio che aveva chiesto di poter dirigere. Non era difficile prevedere, per esempio, che l’esperienza delle indagini in pool, del tutto nuova, avrebbe trovato nell’anziano dirigente una ragionevole ostilità, perché fuori dal tran-tran consuetudinario degli uffici da lui frequentati.

In conclusione di questo capitolo, forse troppo lungo, ma in effetti di dimensioni insufficienti di fronte alla complessità del tema, nei poco più di sessanta anni di storia del Consiglio (per un esame “alto” della quale sento il dovere di invitare ad approfondire le considerazioni di Giorgio Lattanzi, Presidente della Corte Costituzionale) si è assistito, indifferentemente all’introduzione di un nuovo – e cattivo ordinamento giudiziario nel 2006, ad un allargamento della discrezionalità consiliare, ma senza il necessario irrobustimento degli elementi di valutazione, così che alcuni magistrati hanno approfittato, o cercato di approfittare, delle inevitabili smagliature del sistema, e la grande maggioranza della categoria non è riuscita ad opporre i necessari anticorpi, che pure poteva/doveva trarre dalla propria silenziosa dedizione ad un mestiere tanto difficile e impegnativo.

6) Si assistette ad una votazione nella quale i componenti delle correnti non votarono in maniera compatta. Quale significato si sente di attribuire a questo fatto storico? Ebbero, in altri termini, un peso rilevante le convinzioni personali dei consiglieri o prevalsero motivazioni espressive comunque, nella diversità delle opinioni, della normale dialettica dell’esercizio del governo autonomo della magistratura?

D'Ambrosio: La risposta a questa domanda è stata in buona parte anticipata nella risposta alla seconda domanda. Faccio notare, per completezza e sempre premettendo la mia posizione/valutazione personale, che alcune delle “posizioni non allineate” erano effetto di “atteggiamenti critici” all’interno dei gruppi di appartenenza (v. i voti di Calogero, D’Ambrosio, Racheli) mentre altri “voti anomali” si dovevano alla assoluta straordinarietà del caso (Ziccone, Caselli, Abate). Ritengo, infine, di poter rispondere negativamente all’ultima parte della domanda: il “caso Falcone” non può essere esaminato e catalogato come effetto della “normale dialettica dell’esercizio dell’autogoverno”. Di questo sono assolutamente convinto, pur non escludendo una dose apprezzabile di “buona fede” in chi votò per Meli, e non essendo a conoscenza di eventuali contatti “suggeritori”, del tutto plausibili. Resta, secondo me, ignorata la reale e completa identità delle “menti raffinatissime”, cui accennò Falcone a proposito del fallito attentato dell’Addaura, perché non mi sembra del tutto convincente la versione di Saverio Lodato, che riferisce l’ indicazione di Falcone a Bruno Contrada, sia perché l’accenno fu al plurale -“menti raffinatissime”- sia perché il retroscena eventuale della vicenda era troppo complesso per potere essere orchestrato da una sola persona.

7) Anche in quel caso si ventilò che l’adesione all’una o all’altra proposta avrebbe determinato uno scostamento dalla disciplina regolamentare. Allora come oggi si evocarono precedenti scelte per legittimare le rispettive posizioni. Cosa è cambiato negli anni successivi rispetto al tema delle scelte dei posti direttivi e semi-direttivi?

D'Ambrosio: Della scarsa vicinanza delle dichiarazioni di voto di quel giorno di gennaio alla “verità” ho scritto già. Della parziale o totale strumentalità dei richiami al rispetto, e delle lamentazioni per il mancato rispetto, di regole esistenti credo non possa esserci dubbio. Lo “strappo” alla regola essenziale in materia, su qualunque tavolo, che pretende una decisione secondo buon senso, non fu il primo, ed ovviamente nemmeno l’ultimo. Resta che fu il più grande, il più carico di conseguenze negative. Che si sono allargate fino ad oggi, in un panorama desolante, dal quale non sarà per nulla facile emergere. Si potrebbe, forse, cominciare da un paio di piccole regole, quali l’eliminazione delle c.d. “nomine a pacchetto”, provvedendo sempre a nomine singole, previe comparazioni singole, e il rispetto rigoroso dei termini temporali di scoperture delle sedi da ricoprire, senza decidere strumentali rinvii.

Poco, probabilmente, ma da una grande rovina si può ripartire soltanto con la ricostruzione di piccole parti di edifici imponenti.

Trasferimento dati del visitatore di sito web tramite social plug-in e titolarità del loro trattamento. La forma della protezione dei dati - il caso Fashion id (nota a Corte giust. Ue, 29 luglio 2019, causa C-40/17)

di Federico Sartore

Corte giust. Ue, 29 luglio 2019, causa C-40/17 - Sez. II - Fashion ID GmbH & Co. KG c. Verbraucherzentrale NRW eV*

Privacy (tutela della) - Internet - Direttiva 95/46/CE, GDPR, e-privacy - Dati personali - Trasferimento su piattaforma social - Trattamento - Gestore sito - Titolarità.

(direttiva 95/46/ce, art. 2(d), art. 7(f), art. 7(a), art. 2(h), art. 10; regolamento (ue) 2016/679, art. 26)

1. Il gestore di un sito internet che implementa un social plug-in che trasferisca alla piattaforma social dati personali del visitatore, può essere considerato titolare del trattamento. Questa qualifica è tuttavia limitata all’operazione o all’insieme delle operazioni di trattamento dei dati personali per le quali il gestore determina effettivamente finalità e mezzi (nel caso di specie la raccolta e la comunicazione mediante trasmissione).

Privacy (tutela della) - Internet - Direttiva 95/46/CE, GDPR, e-privacy - Dati personali - Trasferimento su piattaforma social - Gestore sito - Fornitore di piattaforma social - Contitolarità - Legittimo interesse - Consenso.

2. Affinché i trattamenti di dati personali siano leciti nel caso di implementazione di un social plug-in, è necessario che sia il gestore del sito, sia il fornitore della piattaforma social perseguano ciascuno un legittimo interesse.

[v. Corte giust. Ue, 5 giugno 2018, C-210/16 Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein; Corte giust. Ue, 10 luglio 2018 C-25/17, Tietosuojavaltuutettu v. Jehovan todistajat]

Abstract

Analizzando una recente pronuncia della Corte di Giustizia, l’articolo ragiona sulla complessa conciliazione delle categorie giuridiche della protezione dei dati personali in un ambiente fortemente dematerializzato come quello online. In particolare, rispetto al delicato regime della contitolarità tra Direttiva 95/46/CE e Regolamento (UE) 2016/679. In conclusione, si affronta il tema, anche politico, dell’applicabilità della normativa in materia di protezione dei dati ai giganti del tech.

By analysing a recent case before the Court of Justice of the European Union, the paper focuses on the complex conciliation of legal categories of data protection in the highly dematerialized online environment. Particular attention is paid to the intricate legal regime of joint controllership, between Directive 95/46 / EC and Regulation (EU) 2016/679. Conclusions are devoted to the means of enforcement of data protection vis-à-vis the so-called data barons.

Sommario 1. Premessa. – 2. La vicenda e le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte. – 3. La legittimazione attiva delle associazioni di tutela dei consumatori. – 4. La (con)titolarità del trattamento di Fashion ID. – 5. Applicabilità della Direttiva e-Privacy e legittimo interesse. – 6. Trattamento dei dati in forza del consenso degli interessati. – 7. Riflessioni conclusive.

1. Premessa

Come è noto, il regime giuridico europeo posto a tutela dei dati personali ha trovato il suo primo statuto di dettaglio nella Direttiva 95/46/UE[1], il cui impianto concettuale e definitorio è stato poi sostanzialmente mutuato dal Regolamento (UE) 2016/679[2] (l’ormai celebre GDPR). Una volta delineato l’oggetto della tutela, il legislatore europeo del ’95 ha avuto il merito di risalire la corrente dei dati per strutturare i poli di responsabilità sui quali poggiare il sistema degli obblighi. Questa operazione di necessaria semplificazione ed astrazione ha portato all’elaborazione delle ben note figure di «titolare» e «responsabile» del trattamento[3]. Nel corso degli anni, la prassi applicativa e lo sviluppo tecnologico hanno sottoposto a notevoli torsioni concettuali la flessibilità di queste categorie, al punto che oggi l’interprete si trova quotidianamente dinanzi all’interrogativo circa la qualificazione più corretta da dare ai numerosi «soggetti dati» che si avvicendano e intersecano nella gestione e determinazione dei trattamenti di dati personali[4]. Anche le Autorità di sorveglianza, chiamate a svolgere il proprio ruolo di guida all’interpretazione del dettato normativo, hanno faticato a gestire in maniera lineare la qualificazione in concreto; utilizzando a volte criteri extra-testuali per risolvere le situazioni più controverse, facendo riferimento ad esempio alla percezione dell’utente e all’affidamento dell’interessato rispetto al contenuto delle attività di trattamento[5] ovvero, in altri casi, aderendo al dettato letterale del Regolamento e utilizzando come criterio determinante il fatto che si tratti di attività delegate all’esterno dell’organizzazione da parte del titolare del trattamento[6]. Diversamente da quest’ultima linea interpretativa, e solo a titolo di esempio, l’Information Commissioner Office britannico (ICO) ritiene che alcune professioni siano soggette ad obblighi deontologico-professionali tali da escludere in radice la possibilità di qualsivoglia forma di etero-direzione, configurandosi quindi in re ipsa come svolte da autonomi titolari del trattamento[7]. Al contempo, come si avrà modo di approfondire nel corso della trattazione, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (anche, CGUE) ha negli anni ritenuto preferibile l’adozione di un criterio teleologico, consistente nel garantire un livello elevato di protezione per i diritti e le libertà degli interessati, arricchendo implicitamente in questo modo la silhouette normativa delle disposizioni in materia dei dati secondo il principio per cui i casi di qualificazione controversa devono essere risolti nel senso di preferire la configurazione più tutelante per gli interessati. Piegando e subordinando così la qualificazione giuridica di (con)titolari e responsabili del trattamento a seconda delle menzionate necessità di tutela. Nel caso che si discute in questa nota, la Corte di giustizia UE ha confermato questa tendenza tipicamente orientata ai fini, esponendosi alle critiche di chi ha ritenuto superficiale l’analisi di una situazione di fatto caratterizzata dall’intrecciarsi di trattamenti di dati non facilmente distinguibili, sottovalutando (financo svilendo) la complessità e le modalità di funzionamento della tecnologia sottesa al caso di specie[8]. L’importanza e la complessità del ruolo svolto dalla Corte in questa pronuncia sono altresì confermati dal tenore e dalla vicinanza cronologica delle pronunce della medesima autorità in merito al significato da darsi in concreto alle definizioni di titolare e responsabile del trattamento[9]; senza dimenticare la recente emanazione di specifiche linee guida in materia da parte dello European Data Protection Supervisor (EDPS), l’autorità Garante per i trattamenti svolti dalle istituzioni europee[10].