GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2974-9999

Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

In memoria di Giacomo Matteotti, del suo contributo alla costruzione della democrazia nel nostro paese, del suo sacrificio, e nel ricordo del suo discorso del 30 maggio 1924 che dopo cento anni ancora ci illumina, invitiamo chi ci legge a recarsi alle urne sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. È ora di riappassionarsi alla politica.

Discorso minimo sulle passioni di Licia Fierro

Passione viene dal greco pàthos che significa emozione.

Passione è dunque ogni stato d’animo che, in quanto scatenato da eventi esterni, si manifesta come ira, piacere, dolore, gioia, tristezza, odio ecc…Secondo alcune correnti del pensiero antico queste reazioni travolgenti impediscono di fatto alla volontà una scelta, essa le subisce (in latino pati=subire).

Da secoli sussiste la vexata quaestio dell’etica: se le passioni debbano essere considerate naturali, se esse siano utili, quale sia il rapporto tra passione e ragione e quale il ruolo della volontà.

Senza l’impulso, senza quella che Aristotele definisce la parte appetitiva dell’anima nessuna azione sarebbe possibile: nessuno di noi risponderebbe mai alle sollecitazioni esterne, cioè praticamente l’uomo sarebbe privo di reazioni. E tuttavia se la ragione non guidasse le nostre emozioni, noi ne saremmo le prime vittime. Non credo sia per tutti praticabile l’apatia (la completa inibizione delle passioni) così cara agli stoici, né mi pare accettabile la condanna delle passioni in quanto considerate in toto come irrazionali e quindi di impedimento all’uomo nella realizzazione del suo fine superiore (così teorizzava una parte non esigua della filosofia medievale).

Mi appello a Sant’Agostino il quale non disdegna nulla dell’uomo in quanto creatura di Dio, tanto meno la corporeità, e non crede perciò che le passioni siano il frutto cattivo del corpo. Nel De Civitate Dei così scrive «…la volontà si trova in tutte le nostre emozioni, anzi esse non sono altro che atti di volontà.

Cosa sono il desiderio e la gioia se non atti della volontà di assenso a ciò che vogliamo? E il timore e la tristezza se non atti di volontà dissenzienti da ciò che non vogliamo?. Siamo dunque noi a decidere dell’uso delle passioni che in sé stesse non sono né buone né cattive.

Non posso giustificarmi affermando che è naturale l’odio nei confronti del nemico e perciò mi abbandono ad esso senza limiti.

Non posso desiderare tutti gli onori e le ricchezze utilizzando ogni mezzo per raggiungerli compresi quelli che, ahimé, trovo pubblicizzati o peggio ancora inseriti in vademecum dell’uomo di successo venduti come best-sellers. In questi casi, ormai, è quasi scomparso il rossore o la vergogna che pure sono affezioni dell’anima.

Mi riferisco, in concreto, anche a molti opportunisti i quali al giorno d’oggi sono soliti praticare i salotti televisivi e in ogni sede utile sponsorizzano sé stessi e le loro non sempre pregevoli opere come fossero disinteressati profeti di verità e di autentica passione civile.

Qualcuno adesso mi accuserà di moralismo, ma per parare il colpo aggiungo che molte passioni “negative” sono pure il frutto indotto anzi etero diretto della civiltà post-industriale avanzata che ha prodotto un solco sempre più profondo tra le componenti emotive autonome della personalità e i bisogni “costruiti” ma presentati come naturali (in questo campo la scuola di Francoforte, e in essa soprattutto Marcuse e Fromm, hanno spaziato in lavori bellissimi e più che mai attuali).

Tutte le passioni devono comunque essere conosciute perché possiamo indirizzarle, orientarle in senso costruttivo.

Amo con trasporto, mi impegno nel lavoro con passione, curo i miei interessi e ne traggo soddisfazione: questa è una persona appassionata che agisce con mente pura e perciò è veramente libera. Ne conoscete di uomini e donne di tal fatta? Non dico i santi sugli altari, dico gli uomini di questo tempo, quelli pochi o tanti che si lasciano consumare dalla passione per quello in cui credono. Le persone malate nel corpo eppure travolgenti nelle azioni, i medici che operano in zone abbandonate e lontane senza smania di successo, gli uomini di Dio che percorrono ogni giorno chilometri a piedi per raggiungere altri esseri umani bisognosi di conforto.

Che cosa li spinge se non l’impulso, il desiderio di rispondere che se di per sé è immediato, emotivo, poi diventa sempre più scelta consapevole illuminata dalla ragione.

E così la volontà non è più facoltà astratta ma diventa strumento che indirizza l’azione verso la giustizia.

La collaborazione virtuosa tra persone capaci di costruire progetti e di impegnarsi per realizzarli ha dato frutti copiosi in ogni campo: dalla ricerca scientifica, all’economia, alle arti di vario genere.

Di una tale “cultura della passione” dovrebbe nutrirsi la politica perché gli uomini che scelgono di farla siano capaci di restituirle senso e di trascinare le persone a credere davvero nel perseguimento del bene comune. A questo proposito in una discussione tra amici non molte sere fa c’era chi sosteneva che le forti passioni, anche quelle degli uomini migliori, sono l’espressione dell’amor proprio o peggio ancora del narcisismo.

Per quanto si possa essere consapevoli del pericolo, al di là delle degenerazioni o dei facili psicologismi, mi piace ripetere con F. De La Rochefoucauld «non si desidera mai ardentemente ciò che si desidera solo con la ragione».

Sommario: 1. Il lungo cammino della riforma della magistratura onoraria - 2. Gli esiti della riforma “Cartabia” - 3. L’ultimo d.d.l. in gestazione - 4. Le criticità permanenti - 5. I magistrati onorari di nuova nomina - 6. È ancora possibile un eterogoverno della magistratura onoraria?

1. Il lungo cammino della riforma della magistratura onoraria

L’aforisma di Prezzolini sembra attagliarsi sartorialmente alla situazione ordinamentale della magistratura onoraria, che dopo interminabili interventi normativi caratterizzati da rinvii e proroghe, dopo la riforma del 2017 vive in questi mesi di sussulti normativi che non attenuano la sensazione di quanto resti ancora lontano un opportuno e definitivo assetto di un settore da tempo coessenziale alla vita giudiziaria.

È noto il lungo e faticoso percorso inteso fondamentalmente a regolare lo status delle “magistrature onorarie” (il plurale si impone per le perduranti difformità di figure al suo interno) presenti nel nostro panorama giudiziario, raccogliendo le istanze di stabilizzazione (e non solo) di categorie logorate da un’innumerevole serie di rinvii e proroghe.

Le sollecitazioni provenienti dalla Commissione Europea ed alcune pronunzie sia della Corte di Giustizia dell’UE che delle Corti nazionali hanno certamente determinato uno stimolo per interventi normativi diversi dalle consuete dilazioni, e la cd. riforma “Orlando” di cui al d. lgs.vo n. 116/2017 ha costituito certamente un significativo punto di approdo, rivelatosi però molto presto incompleto e comunque inadeguato ad offrire una risposta soddisfacente alle istanze delle associazioni sindacali di categoria.

Ferme restando le fondamentali acquisizioni dell’unicità della figura del giudice onorario di pace e la regolamentazione del ruolo dei “nuovi” magistrati onorari (nominati dolo la riforma), la disciplina transitoria intesa a regolare lo status dei magistrati onorari in servizio si è mostrata sin da subito insufficiente sia a rispondere alle esigenze rappresentate dalla Commissione Europea che alle concrete necessità organizzative degli uffici giudiziari.

Di qui l’attività svolta da una commissione ministeriale che ha elaborato una proposta di modifica del d.lgs.vo n. 116/2017, intervenendo su plurimi aspetti critici della riforma Orlando, offrendo un ampio contributo per la risoluzione dei non pochi problemi esistenti[1].

L’urgenza di offrire una risposta alle pressanti esigenze di stabilità dei magistrati in servizio, accreditate dal preannunzio di una procedura di infrazione della C.E., ha indotto il legislatore ad un intervento “emergenziale” nella legge di bilancio del 2021 (art. 1 commi dal 629 al 633 della legge n. 234 del 30.12.2021) che, modificando l’art. 29 del d.lgs.vo n. 116/2017, ha previsto una procedura valutativa per tutti i magistrati già in servizio alla data di entrata in vigore della riforma, funzionale alla loro conferma a tempo indeterminato.

La cd. riforma “Cartabia”, limitandosi al pur rilevante aspetto di permanenza in servizio dei magistrati onorari, ne ha previsto la conferma sino al settantesimo anno di età, previo superamento di una prova di esame semplificata, consentendo peraltro un’opzione (da esercitare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa) tra un regime di esclusività o meno.

Di qui la conseguente differenziazione di compenso, peraltro corrisposto in misura fissa con abbandono (quanto ai giudici di pace) del precedente (e non certo rimpianto) “cottimo”.

Il tutto previa “rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso”, salvo corresponsione di un’indennità forfettaria in caso di mancata domanda di valutazione o per il suo esito negativo.

Un regime normativo sicuramente parziale, inteso a regolare unicamente il (pur principale) nodo della precarietà delle funzioni onorarie, che ha determinato più di una perplessità quanto alla sua disciplina[2].

2. Gli esiti della riforma “Cartabia”

Le preoccupazioni dei magistrati onorari sull’intervento normativo del 2021 si sono incentrate sulla dedotta esiguità del trattamento economico (parametrato a quello del personale amministrativo giudiziario di Area III), a vistosi vuoti normativi quanto alla posizione previdenziale e assistenziale, nonché sulla singolare previsione, nel caso di percezione dell'indennità, di una espressa “rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato”.

Le doglianze dei magistrati onorari hanno riguardato altresì l’alea intrinseca ad una valutazione necessariamente sommaria, avente ad oggetto una platea di utenti di consolidata e prolungata esperienza professionale.

Le attuali risultanze statistiche fornite dal C.S.M.[3], consentono di ritenere infondate le preoccupazioni legate al paventato rigore della procedura valutativa.

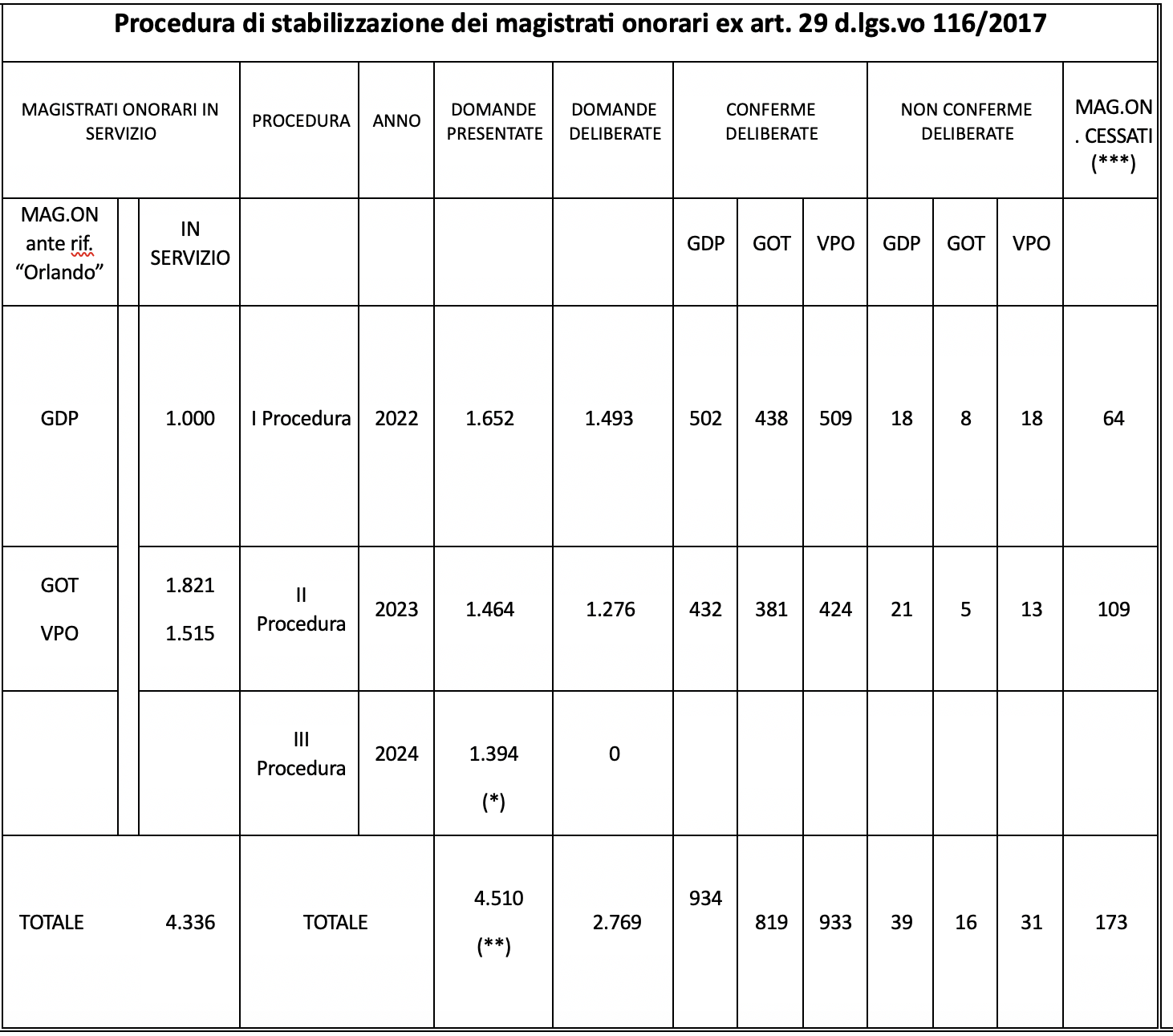

Premesso che la legge ha previsto l’espletamento delle procedure di conferma in tre successive tranches, dal 2022 al 2024, legate all’anzianità di servizio dei magistrati onorari, i dati provvisori (aggiornati al 18 aprile 2024) sono i seguenti:

(*) DATO PRESUNTO RICAVATO PER DIFFERENZA TRA I MAG.ONORARI IN SERVIZIO E QUELLI CHE HANNO GIA' PARTECIPATO ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE O CHE PUR AVENDONE DIRITTO NON HANNO PRESENTATO DOMANDA. (**) IL NUMERO DELLE DOMANDE È SUPERIORE A QUELLO DEI M.O. RICOMPRENDENDO ANCHE QUELLE FORMULATE PIÙ VOLTE. |

(***) MAGISTRATI ONORARI CESSATI DALL’INCARICO PER NON AVER PRESENTATO DOMANDA DI STABILIZZAZIONE.

|

|

Da tanto emerge come sin qui solo il 3,99% dei magistrati in servizio ricompresi nelle procedure di valutazione abbia optato per non presentare domanda di conferma, e tra quelli sottoposti a verifica (nel biennio 2023 e 2024) gli esiti negativi si riducano al 3,98% (percentuale verosimilmente da ridurre in considerazione dei casi di esito negativo conseguente alla mancata presentazione del magistrato onorario dinanzi alla commissione preposta alla valutazione). Risulta del tutto probabile ritenere che anche gli esiti dell’ultima procedura di valutazione prevista per il corrente anno (recentemente deliberata dal C.S.M. in data 24.4.2024), non modificheranno il trend prefigurato. Nonostante l’intervento correttivo summenzionato, con comunicazione del 15.7.2022 la Commissione Europea non ha ritenuto soddisfatti i rilievi contenuti nella lettera di avvertimento della procedura di infrazione, assumendo ancora permanenti violazioni delle direttive su lavoro a tempo determinato, sul lavoro parziale, sull’orario di lavoro e sulla maternità. Di qui l’intensificarsi di un dibattito politico animato da una serie di interpellanze parlamentari e da una circolare ministeriale del 31.3.2023 che ha dettagliato l’ammontare del compenso (in misura fissa per dodici mensilità) e dell’indennità giudiziaria (spettante ai magistrati onorari confermati in regime di non esclusività in misura dimezzata rispetto agli altri)[4]. Viene altresì rimarcato che il predetto trattamento economico meno favorevole si fonda sull’art. 1.3 del d.lgs.vo n. 116/2017 per cui l’incarico, laddove non esclusivo, “si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali”. Particolarmente significativa la chiarificazione per cui l’opzione concernente il regime di esclusività (o viceversa) non debba essere intesa come irreversibile, quanto decorrente dal conseguente provvedimento organizzativo del capo dell’Ufficio giudiziario. Le evidenti lacune normative concernenti il regime fiscale, assicurativo e previdenziale dei magistrati onorari confermati trovano una prima risposta nel d.l. n.75 del 22.6.2023 che all’art.15bis offre una serie di risposte alle istanze della categoria.

3. L’ultimo d.d.l. in gestazione L’ultima novità sul fronte legislativo in materia di magistratura onoraria è costituita dalla presentazione al Consiglio dei Ministri, nello scorso febbraio, di un disegno di legge che modifica la disciplina dei magistrati onorari in servizio prima della riforma Orlando approvato, con poche modifiche rispetto alla stesura originaria, in data 6.4.2024. Il testo (che si riporta di seguito) opera una sostanziale revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari già in servizio regolando compiutamente il loro rapporto di lavoro, inquadrandoli espressamente come lavoratori subordinati. Viene meno la parametrazione del compenso a quello previsto per il personale amministrativo giudiziario di Area III, con una definizione in via autonoma mentre, quanto al regime previdenziale e fiscale, si recepisce il sistema (iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria o alla gestione separata) già introdotto dal d.l. n. 75/2023, rispetto al quale viene dettata una disciplina più compiuta. Accogliendo numerose istanze del cd. “contingente ad esaurimento”, si apportano significative modifiche al d.lgs.vo n. 116/2017 che possono schematicamente riassumersi nei punti che seguono: a) previsione di un orario di lavoro limite di 36 ore settimanali per i magistrati che hanno optato per il regime di esclusività e di 16 ore per i magistrati che non hanno esercitato la predetta opzione (da svolgere secondo il programma definito dal capo dell’ufficio sulla base delle indicazioni del C.S.M.); b) ridefinizione delle incompatibilità per i magistrati onorari in regime di esclusività; c) riformulazione dell’art. 30 del d.lgs.vo n. 116/2017 quanto a funzioni e compiti dei giudici onorari di tribunale confermati, ribadendo i precedenti divieti di assegnazione di procedimenti previsti per il settore penale ed il settore civile (in cui si limitano le attribuzioni all’importo di valore massimo di €. 50.000,00 (elevato a €. 100.000,00 in materia di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli o natanti), consentendone altresì la loro destinazione al collegio in presenza di “esigenze temporanee o situazioni emergenziali”[5]; d) riconoscimento del buono pasto nella misura spettante al personale dell’amministrazione giudiziaria quando è superata la soglia di sei ore di presenza in ufficio; e) incremento (limitato) delle attribuzioni delegabili al vice procuratore onorario; f) rivisitazione in senso più ampio delle modalità di destinazione in supplenza dei magistrati onorari all’interno del tribunale nei casi di assenza o impedimento dei magistrati professionali (laddove sussistano “eccezionali esigenze di servizio”) e presso gli uffici del giudice di pace del circondario; g) previsione della possibilità di impegno dei magistrati onorari confermati durante il periodo feriale (ma solo “per specifiche esigenze d’ufficio”), con un regime analogo a quello previsto per i magistrati onorari assunti dopo l’entrata in vigore della riforma; h) mobilità orizzontale per g.o.t. e v.p.o. e giudici di pace in ambito distrettuale (ma condizionata per questi ultimi ad una scopertura di organico dell’ufficio di provenienza inferiore al 60%) e applicabilità al magistrato onorario confermato delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; i) possibilità per i g.o.t. di essere trasferiti presso un ufficio del giudice di pace in ambito distrettuale; l) valutazione quadriennale di idoneità professionale del magistrato onorario sulla base di: rapporto del dirigente dell’ufficio, provvedimenti estratti a campione, autorelazione, statistiche comparate, attestazione della struttura di formazione decentrata e segnalazioni del C.O.A. territorialmente competente; in caso di valutazione negativa, destinazione per un biennio del giudice (o del v.p.o.) all’U.P.P. o all’Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica e dispensa dal servizio in casi di seconda valutazione negativa; m) regime di responsabilità disciplinare, con dettaglio del procedimento e previsione dell’analogo arsenale sanzionatorio previsto per i magistrati ordinari, comprensivo (nelle ipotesi di particolare gravità) dell’ipotesi di sospensione cautelare dalle funzioni; n) ipotesi di decadenza dall’incarico per inosservanza del regime di incompatibilità o dell’impegno lavorativo assunto; o) sospensione del rapporto del magistrato onorario confermato per motivi familiari, concorsuali, elettorali o per l’espletamento di incarichi politici o incarichi amministrativi, temporaneamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie; p) previsione di un compenso annuo per i magistrati onorari che esercitino le funzioni in via esclusiva pari a €. 58.840,00 erogato in tredici mensilità oltre al trattamento per l’esclusivo esercizio delle funzioni onorarie, da corrispondersi in ogni caso di cessazione del rapporto, nonché previsione di garanzie assicurative e previdenziali; q) previsione di un compenso annuo per i magistrati onorari che non esercitino le funzioni in via esclusiva pari a €. 20.000,00 erogato in dodici mensilità (oltre a un T.F.R.) con ripartizione degli oneri contributivi previdenziali nella misura di un terzo a carico del magistrato e di due terzi a carico del Ministero della giustizia con specifiche regolamentazioni concernenti le concorrenti contribuzioni eventualmente corrisposte per altre attività lavorative o dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e regime fiscale; r) adeguamento al costo della vita del compenso, secondo un meccanismo analogo a quello previsto per i magistrati ordinari e riscatto delle annualità di esercizio delle funzioni onorarie con oneri a carico dell’interessato; s) facoltà di riscatto delle annualità di esercizio delle funzioni onorarie da parte dei magistrati onorari iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o a gestione separata; t) rimessione in termini per i magistrati onorari che non abbiano presentato la domanda di partecipazione alle prove valutative: facultati a presentarla (previa restituzione in caso di conferma dell’indennità di cui all’art.29 del d.lgs.vo n. 116/2017) espletando conseguentemente la procedura valutativa; u) analoga rimessione in termini di opzione per l’esclusività concessa ai magistrati onorari che, confermati, non l’abbiano esercitata. Il cammino del provvedimento in cantiere non è ancora iniziato, per cui resta difficile qualsiasi prognosi relativa all’esito e ai tempi di approvazione parlamentare. Quanto al contenuto, appare palese il favor del legislatore verso una figura di magistrato onorario destinato esclusivamente all’attività giudiziaria, limitando l’ibridismo intrinseco alla figura di un magistrato dedito anche all’attività forense. Tanto risulta dal sensibile incremento del compenso in favore di chi eserciti l’opzione di esclusività (mentre viene drasticamente ridotto quello collegato al regime di non esclusività), che in tutta evidenza incentiverà modifiche delle scelte già operate (agevolata dalla possibilità concessa per “convertirsi” all’esclusività). Di più: viene anche consentito che l’opzione per l’esclusività possa intervenire entro il 31 luglio di ogni anno, determinando così non pochi problemi organizzativi per i dirigenti degli uffici, che non potranno contare su un assetto stabile dell’impegno dei magistrati onorari.

4. Le criticità permanenti L’iniziativa legislativa presenta numerosi aspetti positivi, intesi a superare alcune criticità non oggetto di intervento nella legge n. 234/2021, ma evidenzia alcune problematicità e lascia irrisolti alcuni nodi attinenti allo status dei magistrati onorari confermati. Forse il principale attiene alla previsione di un monte ore settimanale quale impegno lavorativo esigibile[6], del tutto inedito per le funzioni giudiziarie e ragionevolmente incongruo, attese le funzioni di g.o.p. e v.p.o., oltre che di improbo accertamento pratico, attese le attività espletate dai magistrati onorari (anche) all’esterno dell’ufficio giudiziario. Anche la previsione di quantificare l’entità dei due impegni settimanali (previsti per i magistrati onorari che non abbiano esercitato l’opzione per l’esclusività delle funzioni) appare impegnativa. Si pensi ad esempio all’impegno in udienza dei v.p.o., di durata non preventivabile. L’importo corrisposto ai magistrati onorari non in regime di esclusività appare sorprendentemente ridotto, anche rispetto alla riforma Cartabia, ed è ragionevole ipotizzare l’insorgere di un contenzioso in merito. Il regime di mobilità, finalmente attuato rispetto alla delega (legge n. 56/2016), appare riduttivamente limitato all’ambito distrettuale, ben potendosi estendere in ragione di specifiche esigenze. Del tutto ragionevole invece la previsione di periodiche valutazioni di professionalità, che colmano l’incomprensibile vuoto normativo precedente, anche se in materia sembra prevedibile che le associazioni di categoria possano rivendicare un sincronico miglioramento economico (oggi assente, determinando un livellamento dei compensi che prescinde dall’anzianità di servizio). Da ultimo può evidenziarsi anche l’opportunità di prevedere che il presidente del tribunale (cui è affidato il coordinamento degli uffici del giudice di pace ex art. 8 del d.lgs.vo n. 116/2017), possa essere affiancato da un vice coordinatore individuato all’interno dell’ufficio medesimo. Le concrete problematicità emerse dalla (complessa) gestione organizzativa degli uffici della giustizia di prossimità, quasi sempre (anche in sede circondariale) dislocati in strutture separate dal Tribunale, consiglia difatti il ricorso ad un giudice di pace in funzione di supporto e consultazione, per offrire un supporto gestionale più utile dell’attuale ausilio fornito da un magistrato professionale ex art. 8.4, cui quasi sempre vengono delegati dal presidente ampi compiti di “vigilanza”.

5. I magistrati onorari di nuova nomina Un’analisi distinta deve essere dedicata ai magistrati onorari nominati dopo il d.lgs.vo n. 116/2017: si tratta di magistrati onorari recentemente immessi in servizio, e come tali esclusi dalla stabilizzazione ricordata in precedenza. Il loro status risulta compiutamente definito dai capi da I a X della riforma e connotato essenzialmente dalla temporaneità (la durata dell’incarico è di quattro anni confermabile solo per altri quattro ex art.18); da un impegno ridotto (non superiore a due giorni settimanali ex art.1) e da un’indennità annuale fissa (di €. 16.400,00 comprensiva di oneri previdenziali). Del tutto palese come la comparazione con i magistrati onorari “di lungo corso” evidenzi una condizione di minor favore dei magistrati di nuova nomina, specie (ma non solo) sotto il profilo del compenso. Se può ritenersi comprensibile la limitazione del periodo di servizio prevista dalla riforma (ma va ricordato come analoga temporaneità sia stata “declamata” anche dalle leggi che hanno istituito il giudice di pace e la cd. “magistratura vicaria”), risulta invece irragionevole la differenziazione economica che penalizza i neo magistrati onorari anche rispetto a quelli già in servizio che abbiano optato per un regime di non esclusività. Né la pur prevista attribuzione di una parte variabile del compenso ancorato al raggiungimento di obiettivi fissati dal Presidente del Tribunale (per i g.o.p.) e dal Procuratore della Repubblica (per i v.p.o.) come disciplinata dall’art.28, consente di ritenere conseguito uno standard di compenso analogo a magistrati onorari certamente di maggiore esperienza ma adibiti a funzioni analoghe. Specie ove si consideri che l’art. 23 prevede una riduzione del compenso del 20% per i magistrati onorari inseriti nell’Ufficio per il processo e nell’Ufficio di collaborazione con il Procuratore della Repubblica (destinazioni vincolate in sede di esordio). Senza contare poi la scontata difformità dei target determinati nei vari uffici giudiziari[7]. L’iniziale esiguità numerica (il reclutamento dei nuovi magistrati onorari è rimasto sospeso per alcuni anni) e la concentrazione delle rivendicazioni di categoria sulle legittime aspettative dei magistrati onorari “di lungo corso”, ha fatto sì che il dibattito sullo status ordinamentale della magistratura onoraria non abbia di fatto compreso la nuova magistratura onoraria[8]. Eppure in questi ultimi mesi l’organico dei g.o.p. e v.p.o. nominati dopo la riforma Orlando è aumentato considerevolmente dagli originari 353 (257 g.o.p. e 96 v.p.o.), e sono ben 1.690 (1.090 g.o.p. e 600 v.p.o.) gli aspiranti all’incarico di magistrato onorario ammessi al tirocinio. Opportuno quindi che il processo di rivisitazione dell’assetto ordinamentale della magistratura onoraria ricomprenda anche la futura magistratura onoraria, su cui non sembra incentrarsi l’attenzione del legislatore, atteso che non pochi aspetti impongono delle modifiche a tale riguardo: a) la limitazione del tirocinio, ampliato a sei mesi e finalmente “specializzzato”[9], alla sola attività giudiziaria svolta nel Tribunale, esclude incongruamente la partecipazione alle udienze presso l’Ufficio del giudice di pace, che pure costituisce la destinazione naturale dei magistrati onorari al termine del tirocinio; b) lo sproporzionato confinamento dei neo giudici onorari di pace, per (ben) due anni iniziali, solo all’interno dell’U.P.P.: un arco temporale troppo ampio, pari a un quarto dell’intera durata del servizio. La scelta del legislatore del 2017, funzionale a garantire adeguato personale da destinare alla nuova struttura di supporto della giurisdizione, rivela oggi tutti i suoi limiti, sia perché agli uffici per il processo sono destinati migliaia di funzionari (per cui l’apporto dei giudici onorari si rivela sostanzialmente superfluo), sia perché impedisce l’attribuzione al g.o.p. di compiti più utili all’organizzazione dell’ufficio[10]; c) la previsione di impegnare il magistrato onorario “per due giorni alla settimana” (art. 1.3): dizione troppo generica e foriera di interpretazioni difformi laddove, come sembra ragionevole ritenere, non possa essere intesa la nozione di impegno equivalente unicamente con l’udienza; d) la minore entità di compenso prevista nel confronto con i magistrati onorari “ante riforma” in regime di non esclusività, a sostanziale equivalenza di impegni. Va evidenziata infine una criticità di sistema, derivante dalla sottovalutazione dell’esigenza di inserire i nuovi giudici onorari di pace all’interno del Tribunale. Al termine del primo biennio di servizio, i g.o.p. sono difatti destinati agli uffici del giudice di pace ovvero di procrastinare l’impiego nell’U.P.P., mentre vi è evidente necessità del loro impiego nel Tribunale con compiti di maggiore autonomia, anche (ma non solo) per sostituire i precedenti g.o.t. (confermati) il cui numero è destinato progressivamente a diminuire. L’esigenza di poter fare affidamento ad una magistratura giudicante onoraria vicaria risulta palese, derivante sia dall’affidamento di specifici ruoli autonomi ai giudici onorari (anche per raggiungere gli obiettivi del P.N.R.R.), sia per colmare i periodici vuoti della magistratura professionale. Eppure la riforma del 2017, opportunamente corretta per quanto riguarda le attribuzioni monocratiche e collegiali ai g.o.p. confermati, limita l’impiego dei nuovi giudici onorari, prevedendo la sostanziale rarefazione del loro impiego in funzione vicaria sia per la cognizione monocratica (art. 11) che collegiale (art. 12). Vengono prefigurate una serie di condizioni “capestro” del tutto eccezionali[11]per l’assegnazione ai nuovi g.o.p. di procedimenti civili e penali, ulteriormente vincolate ad una situazione “straordinaria e contingente…. per cui non si possono adottare misure alternative diverse”. Per quanto si tratti di ipotesi alternative, risulta del tutto evidente come la possibilità di attingere ai g.o.p. per fronteggiare le esigenze organizzative del Tribunali risulta fortemente compromessa, anche tenendo conto degli ulteriori limiti quantitativi e temporali previsti del medesimo art. 11[12]. Per non parlare poi delle ulteriori e specifiche limitazioni concernente il ricorso al g.o.p. per la composizione dei collegi, specie quelli penali, stante il divieto di utilizzazione del g.o.p. qualora si proceda per i reati indicati nell’art. 407.2 lett. a) c.p.p. (art. 12). Si tratta di restrizioni opportunamente elise per quanto riguarda i g.o.p. confermati per la cognizione monocratica (ex art. 30.5) e solo parzialmente per quella collegiale (ex art. 30 commi sesto e settimo), e che (come indicato supra sub §3) lo schema del d.d.l. in procinto di essere esaminato in sede parlamentare riduce ai soli procedimenti di competenza del tribunale del riesame. Peraltro l’assegnazione ai (nuovi) g.o.p. di procedimenti civili e penali con tutti i limiti elencati, presuppone il loro inserimento nell’ U.P.P. (dopo il biennio iniziale), e quindi si evidenzia un’aporia atteso che il dirigente dell’ufficio potrebbe avere interesse a far permanere i g.o.p. nell’U.P.P. (per fronteggiare le inevitabili emergenze del Tribunale), sguarnendo così gli uffici del giudice di pace e penalizzando gli stessi magistrati onorari (per il compenso ridotto previsto per l’attività all’interno dell’ U.P.P.). La (miope) scelta legislativa trova la sua motivazione nella relazione illustrativa del d.lgs.vo n. 116/2017, e si incentra sulla prognosi di una progressiva inutilità di impiego dei giudici onorari nei tribunali derivata dalla recuperata efficienza per l’apporto offerto dal processo civile telematico, dall’ ufficio per il processo, nonché dalla deflazione derivante dall’ampliamento della competenza (civile) del giudice di pace. Una prognosi che, se già all’indomani della riforma si presentava eccessivamente ottimistica[13], oggi presta il fianco ad ulteriori perplessità per le ulteriori carenze di organico dei magistrati professionali ed il rinvio dell’aumento della competenza civile del giudice di pace[14]. Le residuale ipotesi di cui all’art. 13 (destinazione in supplenza dei g.o.p.) nei casi di assenza o impedimento temporaneo del magistrato professionale, che consente di derogare ai rigidi vincoli di cui all’art.11.1 (ma solo in presenza di specifiche esigenze di servizio), in quanto esplicitamente esclusa per ragioni di carico di lavoro ovvero vacanze dell’organico dell’ufficio, offre solo un contributo ridotto alle esigenze organizzative, limitandosi a fronteggiare i casi di malattia o puerperio. Resta aperto il tema di fondo, intrinsecamente collegato all’onorarietà della funzione dei magistrati onorari nominati dopo l’entrata in vigore della riforma del 2017, la cui temporaneità di servizio viene ribadita e rimarcata in più norme. Le summenzionate (e gravi) carenze nella copertura degli organici dei giudici di pace (e dei v.p.o.), alla scadenza del mandato ottennale dei nuovi magistrati di recente nomina, si riproporranno automaticamente e simultaneamente, determinando una precarietà organizzativa anche più grave di quella attuale (per il periodico conseguimento del limite massimo anagrafico di non pochi giudici di pace). Agevole quindi prognosticare l’insorgere di richieste di ulteriori proroghe, che potrà riproporre un déjà vu secondo un’inveterata consuetudine cui è difficile abituarsi, emergenza potrebbe essere evitata solo attraverso una più oculata e tempestiva programmazione del fisiologico ricambio della platea dei magistrati onorari[15].

6. È ancora possibile l’eterogoverno della magistratura onoraria da parte del C.S.M.? Da ultimo va evidenziato, in riferimento all’ampia platea di magistrati non connotati (a seguito di conferma) da una temporaneità di servizio, come possa (ri)proporsi il problema della compatibilità dell’attuale regime di eterogoverno di tali magistrati onorari da parte di un C.S.M. da cui gli stessi restano estranei, in quanto privi di elettorato attivo e passivo. Può essere difatti utile ricordare come la Cassazione, nel confermare il deliberato dell’ufficio elettorale centrale (che aveva deliberato l’esclusione della candidatura per il C.S.M. avanzata dall’allora presidente dell’Associazione Nazionale dei Giudici di Pace), non abbia fatto riferimento unicamente all’inderogabilità della legge elettorale del C.S.M. Nella sentenza n. 819 del 6.6.2002 difatti, venne ritenuta manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata in ordine al preteso contrasto della legge elettorale dell’organo di governo autonomo della magistratura con l’art. 104 Cost., ritenendo la formulazione per cui i componenti togati del C.S.M. sono “eletti da tutti i magistrati ordinari appartenenti alle varie categorie” riferita ai soli magistrati professionali poiché la posizione ordinamentale dei giudici di pace “ è caratterizzata dalla investitura onoraria, dalla temporaneità dell'incarico, dall'esercizio non esclusivo della funzione, compatibile, pur con talune limitazioni, con lo svolgimento di attività professionali e con la stessa professione forense” Si tratta di una problematica che dovrebbe essere riconsiderata per il nuovo assetto ordinamentale di un’ampia parte della magistratura onoraria, oggi ammessa al voto e alla rappresentanza, nel cd. circuito di autogoverno, solo nella sezione autonoma del Consiglio Giudiziario.

|

[1] Cfr.: ERNESTO AGHINA, in https://www.giustiziainsieme.it/it/magistratura-onoraria/1903-la-proposta-di-modifica-della-riforma-del-d-lgs-vo-n-116-2017-sulla-magistratura-onoraria-elaborata-dalla-commissione-ministeriale-di-ernesto-aghina

[2] Cfr.: LUCIANO CIAFARDINI, in https://www.giustiziainsieme.it/it/magistratura-onoraria/2432-commissioni-di-valutazione-per-la-conferma-a-tempo-indeterminato-dei-magistrati-onorari-di-lungo-corso-quando-il-diavolo-si-nasconde-nei-dettagli

[3] I dati sono stati acquisiti in virtù della cortese disponibilità del dott. Carpentieri, dirigente del settore amministrativo

della commissione competente sulla magistratura onoraria.

[4] Per il regime di esclusività è previsto un compenso complessivo che varia tra €. 36.313,29 a €.39.364,37 a seconda della diversa anzianità di servizio; per il regime di non esclusività l’importo varia tra €. 30.777,36 e €. 33.426,24.

[5] Particolarmente significativa l’abolizione del precedente divieto di utilizzazione dei g.o.p. nel collegi penali, che residua unicamente per i procedimenti di competenza del tribunale del riesame, consentendo la presenza del g.o.p. anche nella cognizione collegiale per i reati indicati nell’art. 407.2 lett.a) c.p.p., che resta invece inibita per i g.o.p. assunti dopo la riforma Orlando (v. infra sub § 5).

[6] La nuova formulazione dell’entità dell’impegno richiesto ai m.o. interviene anche per oggettivare l’attuale generica della previsione di cui all’art.29.7 del d.lgs.vo n. 117/2017 (come modificato dall’art. 1.629 della ll. n. 234/2021) che, per quanto concerne il contingente ad esaurimento dei m.o. entrati in servizio prima del 15.8.2017 che non abbiano scelto per il regime di esclusività, opera un rinvio alla disciplina della riforma Orlando (e quindi all’art.1.3 in tema di impegno) “in quanto compatibile”, inducendo il C.S.M. ad adottare una risoluzione (del 5.7.2023) in cui viene affermata la non applicabilità del limite temporale di due giorni settimanali (ritenuto riservato solo ai nuovi m.o.), “rimettendo ai capi degli uffici l’adozione di un assetto organizzativo che consenta ai m.o. il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali”.

Lo stesso C.S.M. ha invece ribadito la tassatività del limite di due giorni settimanali per i m.o. confermati che non abbiano optato per il regime esclusivo con risposta a quesito dell’8.3.2023.

[7] Il C.S.M. con circolare del 22.11.2023 non ha potuto che limitarsi ad indicare i criteri di massima cui ancorare la fissazione degli obiettivi annuali, che già stanno registrando evidenti differenze nell’applicazione pratica.

[8] Per un’analisi complessiva della necessità di rivisitazione del d.lgs.vo n.117/2016 v. supra sub nota n.1

[9] Cfr. la delibera del C.S.M. del 19.6.2019 che prevede la destinazione dell’aspirante magistrate onorario per due terzi della durata del tirocinio nel settore di assegnazione successiva.

[10] Senza contare il caso, non infrequente, dell’inutile duplicazione imposta al g.o.p. che abbia già espletato (in qualità di funzionario) l’attività presso l’Ufficio per il processo.

[11] a) scopertura superiore al 30% dell’organico o delle presenze effettive dei magistrati del tribunale o della sezione;

b) superamento della soglia percentuale del 50% (per il settore civile) o del 40% (per quello penale) del numero di procedimenti ultratriennali rispetto al numero di pendenze complessive dell’ufficio, rilevate dal Ministero ogni 30 giugno;

c) superamento del 70% del numero medio di pendenze civili per ciascun giudice del tribunale o del 50% di quelle penali, rispetto alla media nazionale individuale di pendenze calcolata nell’anno precedente;

d) superamento del 70% del numero medio di sopravvenienze per ciascun giudice civile del tribunale, o del 50% per ciascun giudice penale, rispetto alla media nazionale individuale di sopravvenienze calcolata nell’anno precedente.

[12] Il numero dei processi assegnati al g.o.p. non può essere comunque superiore a un terzo del numero medio nazionale dei processi pendenti per ciascun giudice di tribunale.

L’assegnazione deve intervenire 6 mesi e può essere mantenuta per un massimo di tre anni, anche quando siano venute meno la condizione che la consente, e non reiterata che dopo un periodo di altri tre anni, nonché limitata ai soli “procedimenti pendenti”.

[13] Cfr. ERNESTO AGHINA - L’utilizzazione dei giudici onorari in tribunale dopo la riforma, in

[14] Oggi fissata al 30.10.2025 ai sensi dell’art. 8bis della legge n. 8/2020.

[15] Per la diversa soluzione diretta alla realizzazione di una figura di giudice di prossimità a tempo indeterminato, selezionato per titoli e con retribuzione analoga a quella del magistrato di prima valutazione di professionalità cf. ANTONELLA DI FLORIO – Lo stato giuridico della magistratura onoraria: un cantiere ancora aperto, in https://www.questionegiustizia.it/articolo/stato-mag-onor

Immagine: Anton Alexander Von Werner, Lutero alla Dieta di Worms, 1877.

Verso la positivizzazione di un nuovo diritto umano al clima stabile e sicuro? Prime riflessioni a caldo sulla sentenza della Corte CEDU del 9 aprile 2024[1].

di Antonietta Lupo

Sommario: 1. La prospettiva dei diritti umani nel contrasto al cambiamento: notazioni introduttive. – 2. La vicenda all’origine della sentenza. – 3. La rivoluzionaria decisione della Corte EDU: la protezione del clima è un diritto umano. – 4. Qualche riflessione conclusiva.

1. La prospettiva dei diritti umani nel contrasto al cambiamento climatico: notazioni introduttive.

A partire dalla pubblicazione del report dell’Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite del 2009[2], la prospettiva dei diritti nel contrasto al cambiamento climatico ha acquisito una pregnanza tale da assurgere a principale e irrinunciabile ragione giustificativa di un processo bottom-up, promosso da numerose associazioni ambientaliste, Ong e comuni cittadini, di riconoscimento della “pretesa-diritto” ad un clima stabile e sicuro.

Si tratta, a ben vedere, di una richiesta ormai ampiamente radicata nella società civile, che, soprattutto nell’ultimo decennio, sembra aver acquisito – attraverso le tecniche ermeneutiche della giurisprudenza di molte Corti (per lo più domestiche) – un suo proprio crisma di legittimità, per via della riconosciuta rilevanza della ragione che la supporta, ovvero l’eliminazione di qualsiasi pericolosa interferenza delle attività antropogeniche sul sistema climatico, in quanto lesiva di diritti umani e/o fondamentali già convenzionalmente garantiti e riconosciuti sul piano etico-normativo.

V’è, tuttavia, da rimarcare che, nonostante un sempre più diffuso[3] “attivismo climatico giudiziario”[4] basato su un human rights approach, nel corpus juris del diritto oggettivo climatico, l’argomento dei diritti non trova, ancor oggi, alcun esplicito ancoraggio, con l’unica eccezione rappresentata da un passaggio nel Preambolo introduttivo dell’Accordo di Parigi del 2015, il quale prevede che le Parti, al momento di intraprendere azioni volte a contrastare i cambiamenti climatici antropogenici, dovrebbero «promuovere e prendere in considerazione i loro obblighi rispettivi nei confronti dei diritti umani, del diritto alla salute, dei diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali dei migranti, dei minori, delle persone con disabilità e delle persone in situazioni di vulnerabilità, nonché del diritto allo sviluppo, dell’uguaglianza di genere, all’emancipazione delle donne e all’equità intergenerazionale».

Considerata la mancanza di una effettiva cogenza dell’Accordo, ad oggi, il riferimento alla tutela dei diritti umani viene interpretato come una sorta di debole impegno indiretto degli Stati firmatari per indurli a consolidare il rispetto di tali diritti nella concretizzazione dell’obiettivo principale di mantenere entro i 2°C (e possibilmente entro i 1,5°C) l’aumento medio della temperatura terrestre[5].

Nello scenario, solo abbozzato in questa sede, si colloca la sentenza annotata, con la quale la Corte europea per i diritti dell’uomo (d’ora in avanti, Corte EDU), nel confermare la sussistenza di una stretta correlazione tra diritti umani e diritto oggettivo climatico, inaugura un innovativo approccio all’azione climatica, che potrebbe riorientare le future politiche (se non globali, quantomeno europee) di contrasto ai cambiamenti climatici.

2. La vicenda all’origine della sentenza.

Il caso affrontato dalla Grande Camera della Corte EDU origina dall’azione promossa da quattro anziane donne e da un’associazione ambientalista no profit, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz, diretta all’accertamento della condotta omissiva della Confederazione svizzera nell’adozione delle misure necessarie alla progressiva riduzione delle emissioni climalteranti di origine antropica, in difformità agli obblighi dalla medesima assunti sia con l’Accordo di Parigi del 2015 (confermato dal successivo Glasgow Climate Pact del 2021), sia con le corrispondenti statuizioni normative adottate dall’Unione europea.

I ricorrenti sostenevano, in particolare, che lo Stato elvetico non avesse recepito, nel diritto nazionale, le Nationally Determined Contributions (NDCs), né avesse mai effettuato un’analisi del proprio bilancio di carbonio, in spregio alla normativa internazionale ed europea ed ai principi costituzionali di sostenibilità (art. 73 Cost.) e di precauzione (art. 74, § 2, Cost.) e al diritto alla vita (art. 10 Cost.).

Argomentando sulla base della giurisprudenza della stessa Corte EDU in materia di danni all’ambiente e disastri naturali[6], applicata in via analogica ai rischi derivanti dai cambiamenti climatici, i ricorrenti invocavano, dunque, l’applicabilità degli artt. 2 e 8 CEDU, come parametro di giudizio per l’individuazione di uno specifico obbligo di tutela (“duty of care”) dello Stato resistente dai pericoli connessi alla innaturale variabilità climatica.

3. La rivoluzionaria decisione della Corte EDU: la protezione del clima è un diritto umano.

Al fine di dirimere la controversia sottopostale, la Corte EDU richiama, preliminarmente, le previsioni contenute nella Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) e nell’Accordo di Parigi, laddove dispongono che le Parti adottino – a livello domestico e su base volontaria – misure di contenimento e di mitigazione per «stabilizzare […] le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello tale che sia esclusa qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico» (art. 2 UNFCCC), «raggiungere il picco mondiale di emissioni di gas a effetto serra al più presto possibile […] e intraprendere rapide riduzioni, in linea con le migliori conoscenze scientifiche a disposizione, così da raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissione e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo» (art. 4, n. 1, Accordo di Parigi).

La necessità di adottare efficaci misure mitigative rappresenta, secondo i giudici di Strasburgo, il quid unici di un esplicito dovere giuridico di contrasto al cambiamento climatico che lo Stato resistente avrebbe sistematicamente violato, concependo le obbligazioni climatiche, assunte in seno alla comunità internazionale, come un mero obbligo di due diligence e non di risultato.

Pur riconoscendo che il sistema delineato dall’Accordo di Parigi privilegia un approccio c.d. bottom-up, nel quale ciascuno Stato è libero di individuare “domestic mitigation measures”, da attuare secondo scadenze prefissate e in funzione del principio delle “common but differentiated responsibilities”, la Corte rileva, infatti, che la Confederazione svizzera avrebbe, in più occasioni, ecceduto il proprio margine di apprezzamento, adottando azioni climatiche inadeguate al raggiungimento dei propri prefissati obiettivi di riduzione di gas climalteranti (peraltro sensibilmente difformi dalle indicazioni contenute nei numerosi report dell’Intergovernmental Panel on Climate Change) e, soprattutto, omettendo di predisporre, sviluppare ed attuare – in tempo utile – un efficace quadro normativo nazionale di contrasto al cambiamento climatico.

Accertata, dunque, l’esistenza di tali evidenti inadempimenti rispetto al dovere di lotta al cambiamento climatico, i giudici di Strasburgo dichiarano l’inerzia dello Stato svizzero nell’adozione delle misure necessarie a proteggere il diritto alla vita privata e familiare dei ricorrenti (art. 8 CEDU), dal quale deducono il basilare diritto di ogni singolo individuo «a una protezione effettiva da parte delle autorità statali contro i gravi effetti negativi, causati dal cambiamento climatico, sulla loro vita, la salute, il benessere e la qualità della vita».

La CEDU, argomenta la Corte, impone agli Stati parti di proteggere i diritti e le libertà stabiliti nella Convenzione e di adottare misure adeguate per la vita e il benessere dei propri cittadini, qualora sussista un “real and imminent threat” di cui i medesimi abbiano (o avrebbero dovuto avere) conoscenza. Sebbene non possa comportare l’imposizione di oneri impossibili o sproporzionati, l’art. 8 CEDU obbliga, comunque, ciascuno Stato ad implementare misure effettivamente idonee a prevenire un aumento delle concentrazioni di gas serra nell’atmosfera terrestre e della temperatura media globale oltre livelli indicati nei report dell’Intergovernmental Panel on Climate Change,sì da scongiurare eventuali effetti negativi irreversibili sui diritti umani.

4. Qualche riflessione conclusiva.

La rivoluzionaria decisione della Corte EDU inaugura un nuovo approccio globale all’azione climatica, consolidando l’idea (sposata anche da chi scrive) che, per affrontare efficacemente i problemi che hanno natura e struttura transgenerazionale, quali sono certamente le emergenze derivanti dalla questione climatica, la strategia più solida sul piano giuridico e più coerentemente percorribile sia quella dei diritti umani.

A fronte dell’insufficiente livello di vincolatività delle obbligazioni climatiche attualmente previste in ambito internazionale ed europeo e del conseguente approccio “lassista” adottato dagli Stati nella lotta al cambiamento climatico, che – secondo l’Emissions Gap Report 2023: Broken Record – Temperatures hit new highs, yet world fails to cut emissions (again) del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) – avrebbe comportato un incremento delle emissioni globali di gas serra dell’1,2% dal 2021 al 2022, raggiungendo un nuovo primato di 57,4 gigatonnellate di anidride carbonica equivalente (GtCO₂e), pare, infatti, che la prospettiva dei diritti possa fornire un valore aggiunto, consentendo di superare la logica della reciprocità che sottende al diritto internazionale dell’ambiente (e che invece, nel contesto della tutela dei diritti umani, risulta marginale, se non addirittura inesistente[7]), nonché lo scarso livello prescrittivo degli obblighi climatici.

L’aspetto più innovativo della decisione è, tuttavia, rappresentato dall’individuazione esplicita di una correlazione tra l’innaturale variabilità climatica e il diritto umano (desunto da un’interpretazione estensiva dell’art. 8 CEDU) a fruire di una protezione effettiva contro i gravi effetti negativi che il cambiamento climatico costituisce per il godimento dei diritti umani, quali la salute, il benessere, la qualità della vita e la vita stessa.

In sintesi, secondo il percorso logico-argomentativo della Corte, obbligo primario di ogni Stato contraente è di adottare ed implementare norme efficaci e misure concrete in grado di mitigare gli attuali (e potenzialmente irreversibili) effetti del cambiamento climatico. Detto obbligo, derivante dalla relazione causale intercorrente tra il fenomeno del cambiamento climatico e il godimento dei diritti enunciati nella CEDU, impone che ogni Stato garantisca, in modo tempestivo ed efficace, «rights that are practical and effective, not theoretical and illusory».

Ricorrendo all’argomento dei diritti umani, i giudici di Strasburgo deducono, dunque, l’esistenza di un duty of care dello Stato elvetico, ravvisabile nella concreta adozione di provvedimenti idonei a mitigare gli effetti potenzialmente irreversibili del cambiamento climatico e interferenti negativamente con il godimento dei diritti umani, la cui protezione richiede che le disposizioni della CEDU (come pure, a parere di chi scrive, quelle contenute nel Preambolo dell’Accordo di Parigi) siano interpretate e applicate in modo da garantirne un concreto ed effettivo esercizio.

Considerato che le pronunce della Corte EDU hanno efficacia esecutiva indiretta per gli Stati europei, è probabile che la sentenza annotata influenzi le centinaia climate litigations attualmente pendenti in Europa.

Quel che, comunque, si auspica è che essa possa riorientare le future politiche di contrasto ai cambiamenti climatici, contribuendo all’ormai improcrastinabile positivizzazione di un autonomo diritto umano al clima stabile e sicuro, sì da rafforzare «il percorso già delineato dalla Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici, dal Protocollo di Kyoto e, da ultimo, dall’Accordo di Parigi»[8] e consentire agli organi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani e al decisore politico-giudiziario di appurare il rispetto da parte degli Stati dei rispettivi obblighi in materia di cambiamenti climatici e, conseguentemente, di censurare l’eventuale inadeguatezza delle misure di adattamento e di mitigazione adottate.

[1] Il contributo è il frutto di riflessioni contenute in un più ampio lavoro monografico in corso di pubblicazione.

[2] OHCHR, Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Relationship between Climate Change and Human Rights, U.N. Doc. A/HRC/10/61, 15 gennaio 2009. Il nesso tra climate change e diritti umani è stato esplicitamente riconosciuto anche dal Comitato Onu per i diritti umani, nel General Comment n. 36/2018 (UNHRC, General Comment n. 36 (2018) on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the Right to life, U.N. Doc. CCPR/C/GC/36, 30 October 2018, par. 62), laddove ammette che il cambiamento climatico e uno sviluppo non sostenibile costituiscono i principali pericoli per il godimento del diritto alla vita da parte delle generazioni presenti e future.

[3] Secondo il Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review dell’United Nations Environment Programme (UNEP), «the 2020 Litigation Report identified 1,550 cases brought in 39 jurisdictions, including international or regional courts, tribunals, quasi- judicial bodies or other adjudicatory bodies, such as special procedures of HRC, arbitration tribunals, international adjudicatory bodies and the European Union. As at 31 December 2022, the cumulative number of cases tracked in the Sabin Center’s databases has increased, with 2,180 climate change cases filed in 65 jurisdictions».

[4] L’espressione è di P.L. PETRILLO, Il costituzionalismo climatico. Note introduttive, in DPCEonline, 2023, 245.

[5] In argomento cfr. A. BOYLE, Climate Change, the Paris Agreement and Human Rights, in Int. and Comparative Law Quarterly, 2018, 759 ss.; A. SAVARESI, Climate change and human rights: Fragmentation, interplay and institutional linkages, in S. DUYCK, S. JODOIN, A. JOHL, The Routledge Handbook of Human Rights and Climate Governance, New York, 2018, 31 ss.. Contra, J. KNOX, Special Rapporteur on the Environment and Human Rights, UNHRC, Report of the Special Rapporteur on the Issue of Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment: Climate Change Report, UN Doc A/HRC/31/52 (2016).

[6] Cfr., ad es., Guerra e al. c. Italia, ric. n. 116/1996/735/932, sent. 19 febbraio 1998; Öneryldiz c. Turchia, ric. n. 48939/99, sent. 30 novembre 2004; Tătar c. Romania, ric. n. 67021/01, sent. 27 gennaio 2009; Budayeva e al. c. Russia, ricc. nn. 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 e 15343/02, sent. 20 marzo 2008; Kolyadenko e al. c. Russia, ricc. nn. 17423/05, 20534/05, 20678/05, 23263/05, 24283/05 e 35673/05, sent. 28 febbraio 2012.

[7] E. CORCIONE, Diritti umani, cambiamento climatico e definizione dello standard di condotta, in Diritti umani e diritto internazionale, 2019, 200.

[8] A. PISANÒ, Il diritto al clima. Una prima concettualizzazione, in L’ircocervo, 2021, 283.

Sommario: 1. Premessa – 2. Esperienze in Italia prima della cd. riforma Cartabia – 3. Prime applicazioni della nuova disciplina – 4. Necessità di criteri interpretativi condivisi – 5. Attuabilità della giustizia riparativa e prassi del tribunale di Roma.

1. Premessa

Quando parliamo di giustizia riparativa parliamo di una pratica lunga, faticosa, volta a prevenire conflitti, costruire relazione e riparare fratture in un processo di dialogo che coinvolge le parti interessate facendo del crimine “un’occasione positiva di rafforzamento dei legami sociali”[1].

La giustizia riparativa ha una dimensione relazionale e un approccio inclusivo e affonda le sue radici nella comunità, terreno privilegiato che consente di non inaridire i legami e permette di costruirne di nuovi.

La comunità si identifica nella vittima. Mettere al centro la persona offesa e la sua dignità è un modo nuovo di guardare al processo, non limitato al profilo risarcitorio.

L’applicazione della giustizia riparativa in ambito penale consente quindi di inserire questo istituto tra le risorse a disposizione per incidere sulla recidiva[2] e di affrontare i limiti e le contraddizioni del sistema carcere dove, larga parte della popolazione detenuta “rappresenta una marginalità sociale che avrebbe dovuto trovare altre risposte” perché “altre forme di supporto e riduzione dei conflitti e delle difficoltà che abitano la collettività hanno fallito”[3].

Come si ricava dalle premesse della Raccomandazione CM/Rec(2018)8 del Consiglio d’Europa agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale, la finalità è quella di “incoraggiare il senso di responsabilità degli autori dell’illecito e offrire loro l’opportunità di riconoscere i propri torti così da favorire il loro ravvedimento e consentire la riparazione e la comprensione reciproca e incoraggiare la rinuncia a delinquere” [4].

Principi chiave della giustizia riparativa sono: “volontarietà; dialogo deliberativo e rispettoso; eguale attenzione ai bisogni e agli interessi delle persone coinvolte; correttezza procedurale; dimensione collettiva e consensuale degli accordi; accento su riparazione, reintegrazione e raggiungimento di una comprensione reciproca; e assenza il dominio” (punto 14 della Raccomandazione).

“La giustizia riparativa è volontaria” e “Le parti devono poter revocare il loro consenso in ogni momento del percorso” (punto 16 della Raccomandazione)

Centrale è l’ascolto e precondizione la possibilità di narrare la propria esperienza in un contesto extraprocessuale che consenta di fruire di un tempo non contingentato o inappropriato.

La mediazione penale, il percorso di giustizia riparativa più utilizzato, è molto diversa dalla mediazione civile: non implica reciproche concessioni; è insuscettibile di essere imposta; cerca di favorire il “riconoscimento” dell’altro, della sua umanità, della sua dignità, non necessariamente richiesto nell’ambito civilistico.

Presupposto è il riconoscimento del fatto e quindi il riconoscimento dell’altro. A questo proposito la Direttiva 2012/29/UE adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio recante “norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato” condiziona l’accesso ai servizi di giustizia riparativa al “riconoscimento dei fatti essenziali da parte dell’autore del reato”, ma aggiunge che ove si tratti di “persona indagata o imputata” sia fatta “salva la presunzione d’innocenza”. La formula è prudente e la partecipazione ad un programma di giustizia riparativa non deve essere utilizzata come prova dell’ammissione della colpevolezza nel prosieguo del procedimento penale.

La giustizia riparativa è stata definita “un affare faticoso, costoso e per nulla rapido; non deflaziona in modo sensibile i carichi giudiziari (o almeno, non lo fa se non in una prospettiva a lungo raggio, in chiave di abbattimento dei tassi di recidiva), e tuttavia non c’è dubbio che – affiancata alla giustizia con la spada – questa giustizia “relazionale” e dialogica assicuri un miglioramento netto della performance complessiva … L’importante è creare i servizi e formare gli operatori, curare gli aspetti organizzativi anche negli uffici giudiziari (es. la trasmissione ai Centri dei recapiti delle persone offese), armonizzare i tempi rispetto a quelli della giustizia ordinaria”[5].

Vorrei ricordare anche quello che della giustizia riparativa hanno scritto[6] Luigi Ciotti (Non parliamo, beninteso, di un cammino facile, perché la giustizia riparativa è, prima di un sistema giuridico, un prodotto culturale, capace di promuovere percorsi di riconciliazione senza dimenticare le esigenze della giustizia “retributiva” (incentrata sul rapporto tra il reato e la pena) e della giustizia “riabilitativa” (più attenta al “recupero” del detenuto)… Percorsi delicati, quasi mai lineari, connessi alle parti più intime dell’essere umano e dunque da gestire con attenzione ed equilibrio, perché il ricostruire le relazioni umane e il tessuto sociale non può andare a discapito dell’equità, della certezza e della funzione riabilitativa della pena) e Gian Maria Flick (È una tendenza che va al di là del dovere di giustizia e di solidarietà di ricordare la vittima; di rispettarla e considerarla; di ascoltarla e aiutarla essendole vicini; di consentirle una rappresentanza adeguata. Non bastano le leggi di riforma. Occorrono prima di tutto società e cultura; occorre quella legalità sostanziale di cui oggi si tratta anche quando si parla di prevenzione della corruzione; occorre che finalmente recepiamo la cultura della reputazione e la cultura della vergogna. Vale per la corruzione, per l’evasione fiscale; ma vale anche e soprattutto per il carcere).

2. Esperienze in Italia prima della cd. riforma Cartabia

I percorsi di Giustizia Riparativa sono considerati e largamente utilizzati fin dagli anni ’90 del secolo scorso in molti Paesi in cui si è passati dalla reclusione quale sola o principale forma di risposta al crimine, a più complesse modalità di inclusione gestite dai Servizi di Probation.

In Italia già nel 1997 il Cardinale Carlo Maria Martini[7] riteneva “più produttiva, anche in termini di prevenzione generale, una politica criminale che investa sulle capacità dell’uomo di tornare a scegliere il bene che non una politica criminale fondata sul solo fattore della forza e della deterrenza” e scriveva “ho sentito più volte esprimere da detenuti colpevoli di gravi crimini e avviati a un cammino di conversione sincera il loro desiderio di non scontare una pena qualunque rispetto ad una collettività generica, pagando in maniera astratta il loro debito verso una società di cui conoscono dal di dentro le malefatte e le ingiustizie, ma piuttosto di riparare il male fatto o rispetto alle persone offese o rispetto a gruppi da loro lesi almeno con azioni positive di servizio gratuito in favore di ideali simili a quelli da loro violati. Mi pare di cogliere in questi desideri ciò che corrisponde a quella personalizzazione dell’atto riparatorio che affiora nelle pagine bibliche e che potrebbe servire come uno degli elementi per un ripensamento di un sistema penale atto a restituire l’equilibrio dei rapporti rotti dalla delinquenza, corrispondendo così sia all’intento di restaurare l’ordine violato sia contemporaneamente a quello di farlo in maniera personalizzata e ricca di motivazioni umanizzanti”. E riteneva “più produttiva, anche in termini di prevenzione generale, una politica criminale che investa sulle capacità dell’uomo di tornare a scegliere il bene che non una politica criminale fondata sul solo fattore della forza e della deterrenza”.

Al funerale di Vittorio Bachelet il figlio Giovanni riconobbe con chiarezza l’impegno dello Stato[8] e invece di chiedere maggiore fermezza e pene più severe espresse parole di perdono (“Senza nulla togliere alla giustizia che deve trionfare, sulle nostre bocche ci sia sempre il perdono e mai la vendetta, sempre la vita e mai la richiesta della morte degli altri”).

Dopo aver ascoltato quelle parole, tre anni dopo, diciotto brigatisti scrissero ad Adolfo Bachelet, fratello gesuita di Vittorio: “sappiamo che esiste la possibilità di invitarla qui nel nostro carcere. Di tutto cuore, desideriamo che lei venga, e vogliamo ascoltare le sue parole [...]. Ricordiamo bene le parole di suo nipote, durante i funerali del padre. Oggi quelle parole tornano a noi, e ci riportano là, a quella cerimonia, dove la vita ha trionfato della morte, e dove noi siamo stati davvero sconfitti, nel modo più fermo ed irrevocabile”.

Adolfo Bachelet prese a girare per le carceri e Anna Laura Braghetti, che lo incontrò tante volte, nel suo libro[9] scrive “Da lui ho avuto una grande energia per ricominciare, e un aiuto decisivo nel capire come e da dove potevo riprendere a vivere nel mondo e con gli altri. Ho capito di avere mancato, innanzitutto, verso la mia umanità, e di aver travolto per questo quella degli altri”.

Negli scorsi decenni fatti il cui accertamento giudiziario è stato lungo e tortuoso, sono stati affrontati anche ponendo di fronte vittime e responsabili della lotta armata e un esperimento seguito per sette anni portò ad oltre cento incontri tra cui quello di Agnese Moro con i terroristi Adriana Faranda e Franco Bonisoli[10].

Si è parlato molto dei percorsi che hanno avvicinato terroristi protagonisti di fatti atroci del nostro passato e le loro vittime. Se ne è parlato soprattutto per la dimensione pubblica che hanno assunto questi incontri, criticata molto spesso anche da talune delle vittime[11].

Queste esperienze di giustizia riparativa hanno però alimentato il dibattito sull’importanza della riparazione del conflitto e forme nuove e parallele di giustizia.

La Commissione Verità e Riconciliazione[12] creata da Nelson Mandela in Sudafrica per promuovere l’unità nazionale e la riconciliazione, indicò forme di giustizia che possiamo definire riparativa, incoraggiando un percorso di “verità” e di “riparazione” quale condizione per la concessione dell’amnistia (avanzata dal National Party, artefice del regime dell’apartheid), cercando un punto di equilibrio con l'esigenza che i colpevoli di gravi violazioni dei diritti umani fossero puniti (fatta valere dall'African National Congress, oggetto di persecuzioni).

La giustizia riparativa può promuovere istanze di pacificazione sociale anche in conflitti e dimensioni locali più ristretti.

A Hull, cittadina britannica molto degradata, la diffusione di pratiche di giustizia riparativa per la riparazione delle dinamiche conflittuali in una scuola, attraverso la formazione dei docenti, portò ad una sostanziale riduzione di sospensioni e espulsioni e delle assenze dal lavoro e fu poi estesa alle altre scuole, alle amministrazioni comunali e ad altri luoghi di lavoro. Anche nella grande città inglese di Leeds, le pratiche riparative sono state introdotte nei servizi per l'infanzia lavorando insieme alle famiglie e al personale e da lì estese in tutta la città attraverso la formazione.

Il modello delle due città anglosassoni è stato seguito a Tempio Pausania quando nel 2013 a seguito della dismissione del vecchio carcere ne fu costruito uno nuovo di massima sicurezza destinato a ospitare condannati per reati di mafia provenienti da Sicilia, Calabria e Puglia. Occorreva ricomporre il conflitto che vedeva da un lato il timore di infiltrazioni mafiose da parte della popolazione e dall’altro la sofferenza per la lontananza dalla famiglia da parte dei detenuti (la citta non voleva i detenuti, i detenuti avrebbero preferito stare nelle loro città)[13]. Così, nel 2014 é iniziata la collaborazione tra il carcere, l’Università di Sassari[14], la Magistratura di sorveglianza e l’Amministrazione comunale. La cittadinanza è stata coinvolta in un percorso di incontri e conferenze con l’obiettivo di individuare soluzioni ed è stato realizzato un modello di comunità riparativa.

L’assenza di regolamentazione non ha in sostanza impedito in Italia numerosi esperimenti di giustizia riparativa, alcuni divenuti nel tempo stabili servizi locali di mediazione penale e di giustizia riparativa.

All’interno del carcere di Padova il primo caso ebbe origine da una lettera spedita in carcere da Alberto, un cittadino la cui abitazione era stata più volte visitata dai ladri: “Egregio signor ladro…”. Ne iniziò un carteggio con i detenuti della redazione di Ristretti Orizzonti, giornale della Casa di Reclusione di Padova. Queste esperienze portate avanti dall’Associazione Granello di Senape fin dal 2004 sono confluite nella istituzione del “Centro per la Mediazione sociale e dei conflitti” del Comune di Padova.

Il Centro Italiano per la Promozione della Mediazione (CIPM) fin dal 2012 ha lavorato sulla conflittualità familiare e sui programmi di recupero per gli autori di reati violenti in ambito familiare.

Anche il Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione Penale del Comune di Milano è una realtà importante, come lo Sportello di Giustizia Riparativa del Comune di Monza (gestiti dai mediatori della Cooperativa DIKE di Milano) e l’Associazione In Opera che opera negli istituti penitenziari di Milano.

Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria già nel 2005 istituì la Commissione di studio "Mediazione penale e giustizia riparativa" che concluse i suoi lavori adottando le “Linee di indirizzo sull’applicazione nell’ambito dell’esecuzione penale di condannati adulti di modelli di giustizia ripartiva conformi alle Raccomandazioni delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa”. Il 21.1.2009, in seno alla Direzione generale dell’Esecuzione Penale Esterna, fu quindi istituito l’Osservatorio nazionale permanente per il coordinamento e il monitoraggio delle esperienze in ambito riparativo.

In ambito minorile la giustizia riparativa è sperimentata da tempo. Il DPCM 84/2015 unificò i due mondi, per facilitare, anche nel campo della giustizia riparativa, l’integrazione dei due contesti operativi “che si fondano entrambi sull’azione coordinata di enti e associazioni sul territorio quale presupposto per il rientro dell’autore di reato nella legalità nel contesto di appartenenza”.

Si diede quindi vita al Dipartimento della giustizia minorile e di comunità presso il quale la soppressa Direzione Generale dell’esecuzione penale esterna del Dap divenne Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova.

Il 17.5.2019 il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità emanò le Linee di indirizzo per la giustizia riparativa definite “un primo sforzo per definire le peculiarità e ordinare aggiornare e integrare le migliori esperienze maturate in materia nel settore degli adulti e in quello minorile”[15].

Nel mese di maggio del 2015 presso il Ministero della giustizia fu nominato il Comitato di esperti per lo svolgimento della consultazione pubblica sulla esecuzione della pena denominata "Stati Generali sulla esecuzione penale". I lavori furono avviati sulla base della documentazione messa a disposizione dell’Ufficio Studi del Dap e vi presero parte operatori penitenziari, magistrati, avvocati, professori, esperti, rappresentanti della cultura e dell'associazionismo civile riuniti in diciotto Tavoli tematici di lavoro con lo scopo di definire un nuovo modello di esecuzione penale.

All’esito dei lavori, il 18 aprile 2016, il Tavolo n. 13 sulla Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime di reato, formulò una proposta per una “più intensa compenetrazione tra modalità rieducativo-trattamentale e giustizia riparativa” volta ad introdurre la praticabilità di percorsi di giustizia riparativa per tutti i detenuti, indipendentemente dal titolo di reato e dalla misura della pena da scontare.

Il documento finale prodotto dagli Stati Generali avrebbe dovuto condurre all’elaborazione di decreti di riforma dell’Ordinamento penitenziario ma la richiesta di introdurre strumenti normativi rimase inevasa e irrisolto rimase, oltre al problema delle condizioni di accesso ai servizi di giustizia riparativa, quello della formazione dei mediatori, dell’istituzione di un albo dei mediatori e dei requisiti indispensabili per il loro accreditamento.

La riforma Cartabia[16] ha fatto tesoro di tutto questo e, anche per adempiere all’obbligo di attuazione delle Direttiva del Parlamento europeo 2012/29/UE che imponeva agli Stati membri, entro il termine ampiamente scaduto del 16 novembre 2015, di creare le condizioni perché le vittime possano giovarsi di servizi di giustizia riparativa, ha introdotto quella che è stata denominata una Disciplina organica della giustizia riparativa in cui sono richiamati definizioni e principi disponendo il suo innesto nel processo penale e disciplinandone gli effetti sulla pena.

Della disciplina organica della giustizia riparativa e del suo innesto nel processo si è già scritto[17], prendendo spunto dalla ordinanza della Corte di Assise di Busto Arsizio del 19.9.2023.

3. Prime applicazioni della nuova disciplina

La Corte di Assise di Busto Arsizio, dopo la sentenza di condanna di primo grado e in pendenza dei termini per presentare l’appello, ha disposto l’invio dell’imputato condannato al Centro per la Giustizia Riparativa del Comune di Milano con l’opposizione del pubblico ministero e delle parti civili, le quali, tutte, avevano manifestato l’assoluta indisponibilità ad incontrare l’imputato.

Il provvedimento è stato analizzato sia sotto il profilo del ruolo della vittima aspecifica (“Un freddo provvedimento giudiziale che si limiti a prendere atto dell’indisponibilità dei familiari a partecipare a un percorso riparativo e contempli de plano, come equivalente funzionale, la rapida sostituzione delle vittime dirette con quelle aspecifiche brucia i tempi del dialogo, e probabilmente la disponibilità futura dei familiari della vittima a riporre fiducia nel sistema di giustizia”), sia sotto quello del potere valutativo dell’autorità giudiziaria che, in assenza di una motivazione sull’effettiva utilità del programma nel caso concreto, potrebbe “determinare iniziative giudiziarie prevaricatrici delle strategie difensive dell’imputato oppure poco attente alle ragioni della vittima diretta” [18].

In un altro caso recente la Corte di Assise di Appello di Bolzano non ha disposto l’invio dell’imputato che uccise i genitori occultandone i cadaveri, evidenziando la gravità dei fatti contestati, il “breve” lasso di tempo intercorso (meno di tre anni) dall’omicidio, i rapporti “fortemente dolorosi ed emotivamente contrastanti” con le persone offese, e il fatto che l’istanza era stata avanzata solo quattro giorni prima dell’inizio del processo d’appello. Anche in questo caso la sorella e le zie dell’imputato avevano fatto sapere di non sentirsi pronte ad un incontro.

In materia di sostanze stupefacenti la Corte di Appello di Milano[19] non ha disposto l’invio richiesto dall’imputato con il parere favorevole del procuratore generale in assenza di una vittima, anche aspecifica, con cui intrattenere il dialogo.

Al riguardo il Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione Penale del Comune di Milano ha già sperimentato un programma fra un gruppo di persone condannate per detenzione e spaccio di stupefacenti e un gruppo di familiari di persone tossicodipendenti e anche lo Sportello di Giustizia Riparativa del Comune di Monza ha sperimentato il dialogo tra un gruppo di persone condannate anche per spaccio di sostanze stupefacenti e un gruppo di abitanti di un quartiere della città ove questa tipologia di reati è frequente.

Proprio nei reati di spaccio di stupefacenti il programma può quindi efficacemente svolgersi con il coinvolgimento la comunità (nella forma della community group conferencing).

Nel commentare l’ordinanza della Corte di Appello di Milano[20] si è ricordato anche l’esperienza di “un’insegnante di scuola superiore che volle portare nel dialogo mediativo un’esperienza di vittimizzazione subita, vale a dire l’irruzione delle forze dell’ordine in classe, la perquisizione e il sequestro di sostanze stupefacenti in possesso di alcuni suoi studenti e il successivo suo ingresso in commissariato per rendere dichiarazioni sull’accaduto. Pur non trattandosi dello studente della professoressa ma di un autore di reato di una vicenda analoga, e viceversa, pur non trattandosi di una persona della comunità di appartenenza del condannato, ma di una professoressa di un altro territorio, l’incontro ha rappresentato un’opportunità per entrambi. Per l’autore del reato la possibilità di una diversa consapevolezza circa l’assunzione di responsabilità connessa alla scelta di trafficare e spacciare, per l’insegnante la possibilità di un riconoscimento degli effetti negativi che discendono dalla diffusione delle attività di traffico e spaccio nel territorio. A partire da questo incontro e dal dialogo fra i partecipanti è stato possibile progettare delle azioni di riparazione condivise, nello specifico “un esito riparativo con accordo simbolico” (ex art. 56 del decreto). Un valore aggiunto che la giustizia penale non avrebbe potuto offrire né all’uno né all’altra”.

Numerosi sono attualmente i provvedimenti in cui il giudice non dispone l’invio richiesto ritenendo di non poter applicare l’art. 129-bis c.p.p. in assenza di individuazione dei Centri di giustizia riparativa previsti all’art. 42 del decreto.

4. Necessità di criteri interpretativi condivisi

L’innesto di pratiche di giustizia riparativa nel processo, anche nella fase di cognizione, ha posto le basi per un mutamento culturale, ma l’ingresso di questi istituti deve avvenire con cautela, tenendo in considerazione la pluralità degli interessi delle parti, valutando la fase processuale, il percorso già fatto dall’imputato, il rischio di esporre le vittime ad una amplificazione del trauma ed evitando soprattutto qualsiasi automatismo specie in fasi precoci di processo per reati gravi.

Le prime applicazioni, oltre a porre con forza l’esigenza di un controllo e una verifica sulla qualità dei programmi e sulla professionalità del mediatore, mettono in luce la necessità di criteri interpretativi condivisi.

Al riguardo presso la Corte di Appello di Milano il 1° agosto 2023 è stato sottoscritto uno Schema operativo per la giustizia riparativa ed è interessante ripercorrerne il contenuto sotto alcuni profili.

Si stabilisce che l’accesso ai programmi sia consentito per qualsiasi tipo di reato a prescindere dall’individuazione in concreto di una vittima ovvero dall’assenso del consenso della vittima individuata.

Che le parti siano sentite, in udienza o con contraddittorio cartolare, sui presupposti del rinvio (utilità del programma riparativo alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato e assenza di pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti) e che l’accertamento in ordine al consenso dell’autore e della vittima sia demandato in via esclusiva al Centro (in caso di diniego della vittima se ne farà menzione nell’ordinanza di invio, perché gli operatori del Centro ne siano informati e ne tengano conto).

Che il giudice possa indicare al Centro per la giustizia riparativa un arco temporale, di norma ricompreso tra i 3 e i 6 mesi ritenuto congruo per l’elaborazione e lo svolgimento del programma.

Che la graduazione delle riduzioni di pena in caso di esito riparativo può variare in funzione della valutazione da parte dell’autorità giudiziaria della ragionevolezza e della proporzionalità dell’esito riparativo raggiunto.

Che in caso di proscioglimento l’imputato possa presentarsi autonomamente presso il Centro di Giustizia Riparativa, producendo la sentenza, senza alcuna richiesta preventiva all’autorità giudiziaria.

Che nella fase dell’esecuzione, in cui l’esito riparativo può essere valutato ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’invio sia disposto con provvedimento informale del magistrato di sorveglianza e non del direttore dell’istituto. Che in questa fase l’accesso sia “ampio e indiscriminato” ma “con valutazione dei presupposti solo in capo al magistrato di sorveglianza.